摘要:西藏浪卡子先后出土有多批黄金制品,关于其年代则众说纷纭,大致可归纳为前吐蕃说和吐蕃说两种。文章对查加沟墓出土马形牌饰所表现的马具进行细致观察,提出马鞍之下的梯形下垂物,实为障泥的观点。在此基础上,对障泥和马鞍进行个案研究,认为其表现的年代特征与公元5-6世纪的中原、西北地区具有相似性和同步性,说明此时期的西藏高原与东北部的甘青、河西等地具有一定的交往关系。另外,根据P.T.1144的记载,认为浪卡子出土的黄金制品很可能与前吐蕃时期生活在羊卓一带的“沃高”氏族具有内在的关系,这既归因于其崇高的社会政治地位,更归因于其占有的金矿资源。

关键词:浪卡子金器;马形牌饰;马具;年代;沃高氏

根据藏文史书的记载来看,吐蕃部落时代,即从聂赤赞普到松赞干布之间的西藏高原分布有诸多酋邦政权,其地理位置及氏族名称、政治关系等方面也多有记载。然而,此时段内的考古成果相当匮乏,以致我们很难去讨论相关问题。由此,玳玉(Jade d’Alpoim Guedes)和马克(Mark Aldenderfer)教授对近 20 年西藏考古进行系统的综述研究后,重点提到前吐蕃时期的研究极度匮乏且鲜为人知,并进一步指出其为高原考古后续研究的重中之重[1],可见其蕴含的学术价值和无数可能。以近几年的考古发现来看,西藏西部的考古成果正在填补此时段的学术空白,相比之下,雅砻政权的起源地即西藏中部仍然缺乏相关考古发现以及研究成果。因此,浪卡子出土的黄金制品在此扮演着非常重要的角色,学界对此虽有过些许讨论,但基本停留在其断代及文化因素的分析阶段,而未见将其放置前吐蕃时期酋邦纷争的历史背景之下去考量。故本文试作一点初步探讨,以期抛砖引玉,求教于方家。

一、浪卡子出土的黄金制品及其研究回顾

2000年4月,山南地区文物局工作人员在浪卡子县贡布雪乡梅朵村追缴出108件文物,并确认为查加沟墓出土物,随后对该墓进行清理,出土有零散的陶片、人骨、动物骨块及马形牌饰。查加沟墓共计出土金饰17件,其中马形牌饰有5件,圆形饰1件,筒形饰1件,金耳饰2件,金戒指8件[2]。

2002 年,山南地区文物局人员在浪卡子县多却乡境内又清理了1座墓,其葬具为独立的木棺,葬式为仰身直肢葬。墓主似为一女性,额部有圆形装饰物;面部罩有薄金片;颈部有金子、珊瑚及玻璃制作的装饰品,其中包括黄金制作的盘羊形牌饰有十几件;头部背后有筒形金管1件[3]。

关于查加沟墓,原报告认为其墓葬结构、形制及陶器器形与吐蕃时期梯形、方形封土墓有所不同,并推测其年代约距今2000年。另外,原报告指出查加沟马形牌饰不见于以往的西藏考古资料,与北方草原文化中的动物纹饰特征相近[4]。此后,霍巍教授把查加沟金质饰件与我国北方草原地带游牧民族的遗物进行比较,认为两者在制作工艺、造型风格、动物纹样等方面具有一定的相似性,从而指出前者的年代大体相当于中原王朝的汉、晋时期[5]。然而,国外学者艾米·海勒认为,这几批黄金制品应当为吐蕃(公元7-9世纪)时期的黄金制品,其依据如下:浪卡子金器所具备的炸珠(granula⁃tion)和掐丝(filigere)工艺不见于北方草原游牧民族的制作传统中;查加沟金质饰件与都兰吐蕃墓中出土的金器具有很多相似性;与金质饰件共出的青铜带扣与都兰出土的银饰方形带扣相似[6]。吕红亮教授则整合查加沟和多却乡两地墓葬出土材料,认为两地墓葬形制与阿里地区汉晋时期的墓葬接近。另外,以马形牌饰所表现的马具为切入点,又将其与鲜卑系统的马形牌饰进行比较后,认为浪卡子黄金制品与公元4-6世纪活动于悉补野北部的吐谷浑关系密切[7]。

综上所述,关于浪卡子黄金制品的年代,有前吐蕃时期说和吐蕃时期说两种。其中,吕红亮教授通过马具的角度探讨器物年代的方法颇具启发,因为几件马形牌饰对马鞍、缰绳等马具具有细致的表现,并且,目前学界对汉唐马具的研究已取得一定的成果供我们参考。这不仅有助于解决年代问题,也有助于推进西藏高原古代马具的研究进展,更有助于认识高原丝绸之路上的多民族跨区域文化交流的历史。

二、从马形牌饰看浪卡子黄金制品的年代问题

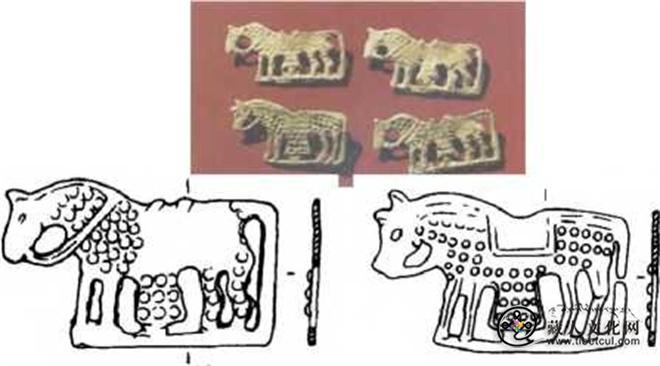

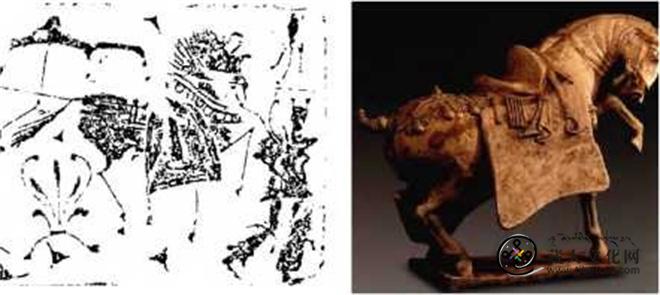

浪卡子查加沟墓出土马形牌饰,共计 5 件,原报告将其分为二式(见图1-3):I式共4件,长4.4、宽2.4、厚0.1厘米;II式共1件,长4.7、宽2.3、厚0.1厘米。两者皆为侧身马形,配有辔头、缰绳、马鞍、鞍鞯、障泥等马具。区别在于I式表现的是单耳马,马的颈部套有缰绳,马鞍的轮廓清晰可见;II式则为双耳马,缰绳在颈部没有表现出来,腿稍显长,四腿皆带有一条竖向阴刻纹,马鞍轮廓模糊不清。I式4件牌饰虽然在镂空的大小等方面稍有差异,但总体相似。马形牌饰背面有两个扣眼,原报告推测为服装和帽盔之上的缀饰物[8]。然而,根据2002年多却乡墓的出土物情况来看,在墓主的颈部发现有金质盘羊形牌饰、珊瑚、玻璃等制作的装饰品[9],由此来看,马形牌饰也很有可能为项饰类的饰件。

引自《西藏浪卡子县查加沟古墓葬的清理》图版1,图二9、10

图1 -3 浪卡子金质马形牌饰及线

以往的研究中,吕红亮教授从马具发展史的角度讨论过这几件马形牌饰的年代问题。其分析如下:第一,5 件马形牌饰鞍下的梯形下垂物为马的防护具装的组成部分(原报告就指出其为马护甲);第二,对中原的护甲史进行归纳梳理,发现其在曹魏时期开始出现,东晋十六国至南北朝时期非常流行,唐初已衰落;第三,海西郭里木棺板画等图像材料及都兰吐蕃墓出土物中,未见有吐蕃“具装”,由此指出其(马形牌饰)可能早于吐蕃时期[10]。

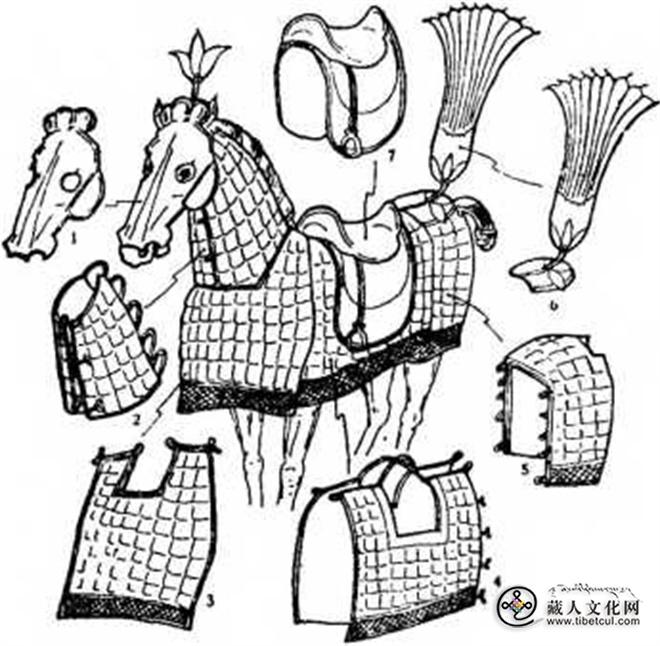

1. 面帘 2. 鸡颈 3. 当胸 4. 马身甲 5. 搭后 6.寄生 7. 鞍具及镫(引自《骑兵和甲骑具装》图四)

图4 南北朝时期马具装铠示意图

马护甲意为马的防护具装,由面帘(保护马头)、鸡颈(保护马脖)、当胸(保护马胸)、马身甲(保护马身)及搭后(保护马臀)等组成(见图4)。若我们仔细观察马形牌饰,发现除头部、四肢、尾巴之外的身躯上都饰有凸圆点纹,其中马鞍、鞍鞯部分磨损严重,很难说有无凸圆点纹(LGM1:1的保存状况较好,此牌饰的鞍鞯部分似乎也饰有凸点纹)。凸圆点纹在马形牌饰上所构成的轮廓似乎与鸡颈、当胸、马身甲及搭身所组成的马护甲相像。但是,2002年在多却乡清理的墓葬出土物当中有十几件盘羊形牌饰,其身躯上同样饰有凸点纹,如此看来,马形牌饰上的凸圆点纹轮廓与马护甲相挂钩的提法很难接受。另外,浪卡子马形牌饰的马鞍下有一梯形的下垂物,以往的研究者认为是马身甲的组成部分,但是,我们很难在古代马身甲的图像、陶塑、实物等材料中找到类似的证据。相比之下,笔者认为此梯形下垂物很有可能是悬挂在马鞍两侧的障泥。

引自《中国古代障泥考》

引自《中国古代障泥考》

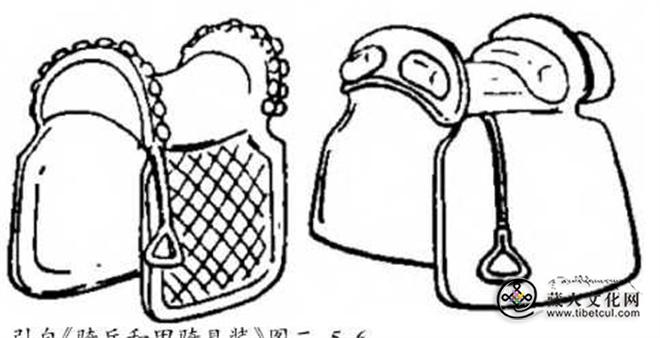

图5 临沂吴白庄东汉画像石所刻骑马图

据前人研究成果来看,障泥早在西汉晚期的壁画图中就有发现,至东汉时期较为普遍地出现于画像石、壁画等材料中[11]。依障泥的形制角度来看,其从汉晋至隋唐大致可分为四个阶段:第一阶段为汉晋时期,此时期障泥的形制基本为方形,宽度略大于马鞍,悬挂位置高,下缘略过马腹(见图5);第二阶段为南北朝时期,此时期障泥的形制为梯形或簸箕形,悬挂位置低,下垂较多,下缘远超马腹(见图6-7);第三阶段为隋至唐初,此时期障泥的形制略呈簸箕形,宽度略大,悬挂位置高,下缘远超马腹(见图 8-9);第四阶段为唐朝时期,此时期障泥的外形与鞯相似,且衬垫在鞍鞯之下,比鞯略大一圈(见图10-11)。

引自《中国敦煌壁画全集1》图一四六

引自《中国敦煌壁画全集1》图一四六

图6 莫高窟257窟国王骑马图

引自《沈从文全集·31卷》

引自《沈从文全集·31卷》

图7 北朝装备马

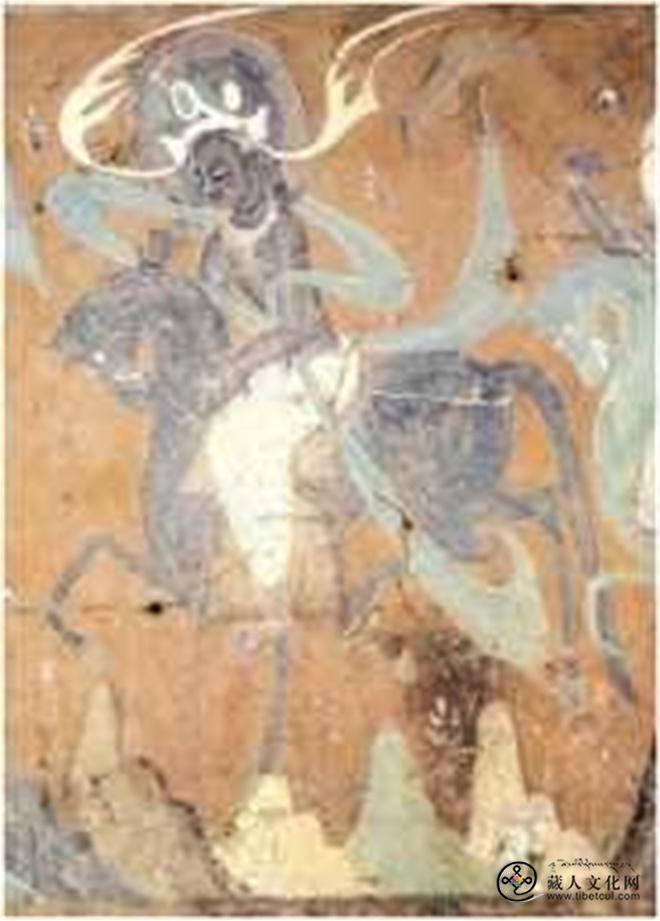

若我们仔细观察浪卡子马形牌饰,发现其所表现的障泥形制为梯形,悬挂位置低,下垂较多,下缘远超马腹,宽度略小于鞍鞯。这些特征与南北朝时期中原与河西一代流行的障泥颇具相似,如敦煌莫高窟257窟《鹿王本生图》(北魏时期)中国王乘骑的黑马所配之障泥,悬挂在鞍鞯的低端,下缘远超马腹(见图6);再如北朝石棺床牵马图所刻画的障泥,同样悬挂位置低,下垂较多(见图7)。然而,隋朝至唐初的画像中,障泥的悬挂位置和大小已发生变化,位置高,宽度大。因此,依马形牌饰所见之障泥来看,其表现形式极具南北朝时期的特征,并且,从现有的唐代吐蕃系统彩绘棺板和金银器上所见的鞍马图像来看,此时期的障泥略大于鞍鞯,衬垫在鞯之下,下缘未超过马腹,其与马形牌饰所见的障泥相差较大,显然两者不属于同一期。

(引自《河南省淅川县西岭隋画像砖墓》图五)图8 隋朝鞍马像;(引自《中国国家博物馆馆藏文物研究丛书·陶俑卷》图86)图9 唐彩绘驯马俑

(引自《河南省淅川县西岭隋画像砖墓》图五)图8 隋朝鞍马像;(引自《中国国家博物馆馆藏文物研究丛书·陶俑卷》图86)图9 唐彩绘驯马俑

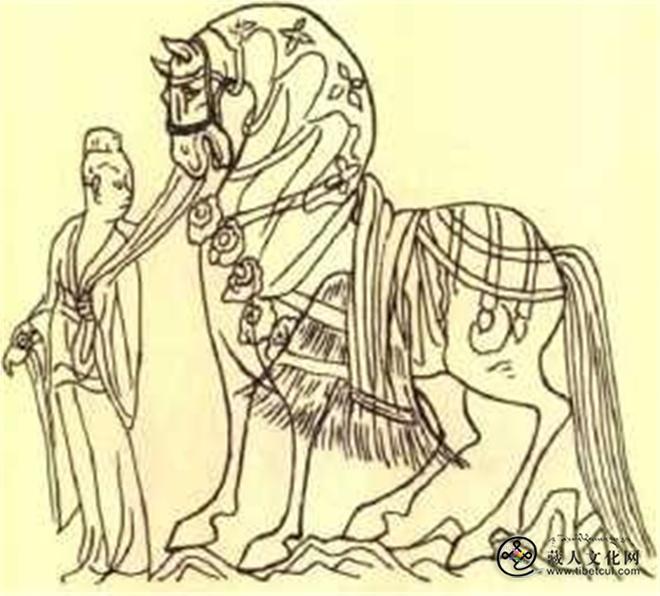

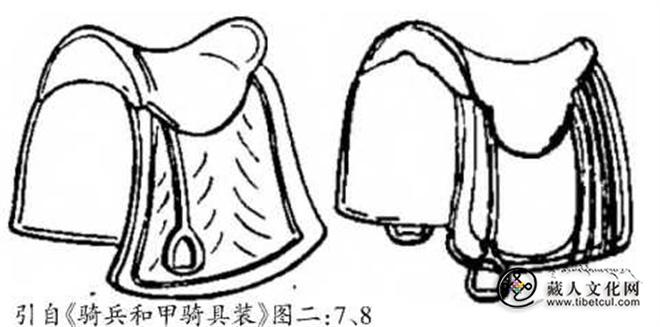

另外,浪卡子马形牌饰中,除 II 式的 1 件牌饰之外,其余的牌饰上都配有清晰可见的马鞍。按照马具的发展演变来看,马鞍可分为软桥鞍和高桥鞍,其中高桥鞍指具有凸出前、后鞍桥的马鞍,始见于西汉末期,晋代就广泛流行,此时的前、后桥都较高且直立于鞍板前后(见图 12)。然而,约北魏晚期至北齐时期,高桥鞍的形制有了新的变化,即后鞍桥变矮且向后倾斜,而前鞍桥直立于鞍板前(见图13)[12]。若把马形牌饰中所见的马鞍放置这一演变框架中去考察,发现牌饰中的马鞍均为高桥鞍,前、后鞍桥直立于鞍板前后而不见高矮之差,也无后鞍桥向后倾斜之况。因此,从马鞍的角度来看,马形牌饰所表现的是北魏末至北齐时期出现新式马鞍之前的鞍具特征。并且,对吐蕃时期马鞍实物和图像材料所见的鞍具进行观察,也发现此时期的马鞍基本为后鞍桥往后倾斜(见图 14),且略低于前鞍桥式的一类,不同于马形牌饰所配之马鞍。

(引自《中国国家博物馆馆藏文物研究丛书·陶俑卷》图173)图10 唐三彩一花马;(引自《中国国家博物馆馆藏文物研究丛书·陶俑卷》图174)图11 唐三彩黑釉马

通过对浪卡子马形牌饰进行微观考察,发现障泥和马鞍是研究几批牌饰的最佳切入点。其中障泥在以往的研究中被认定为马身甲的组成部分,然而,翻阅相关材料后,未发现一件马匹具装带有此类下垂之物,使我们很难接受这一提法。并且,马匹身躯上的凸点纹所构成的轮廓本身就很难说明为马具装,因为这种凸点纹不仅见于盘羊形牌饰上,还见于圆形牌饰、管状筒饰、耳饰等共出金质饰件中,似乎为某种特殊的修饰工艺。另外,马形牌饰中所配的马鞍在以往的研究中很少被关注和讨论,此马鞍的形制与唐代吐蕃时期的马鞍有所区别,对马形牌饰的断代具有重要的参考价值。

引自《骑兵和甲骑具装》图二:5、6

引自《骑兵和甲骑具装》图二:5、6

图12 西晋(左)、东晋(右)时期高桥鞍示意图

总而言之,从马具发展史的角度来看,马形牌饰所表现的马鞍和障泥都具备一定的时代特征,极具断代的参考价值。从马鞍的形制结构和前、后鞍桥的形状来看,马形牌饰的年代上限可早至汉晋时期,而下限似不晚于北齐。从障泥的形制特点来看,其不同于汉晋时期的悬挂位置高、下缘略过马腹的方形障泥;也不同于隋唐时期悬挂位置高、下垂较长的簸箕形障泥;更不同于衬垫在鞍鞯之下、比鞯略大一圈的唐朝时期新式障泥。相比之下,其形制、悬挂位置和长宽大小等与南北朝时期的障泥相差无几。总体来看,马形牌饰的年代上限不早于南北朝时期,下限似乎不晚于隋朝。鉴于此,马形牌饰所表现的文化特征似乎与南北朝时期的中原与河西一带极为相似,即其年代放置公元5-6世纪之间为宜。另外,浪卡子马形牌饰对研究西藏高原古代马具发展史具有重要的参考价值。西藏早期金属时代的考古材料中,除了马衔、节约等金属器物少有发现之外,缰绳、鞍具等由于材料本身的原因很难保存下来。因此,马形牌饰在这里扮演着非常重要的角色。

引自《骑兵和甲骑具装》图二:7、8

引自《骑兵和甲骑具装》图二:7、8

图13 北齐(左)、唐朝(右)时期高桥鞍示意图

引自《青海都兰县哈日赛墓地2019年发掘简报》图三〇

引自《青海都兰县哈日赛墓地2019年发掘简报》图三〇

图14 吐蕃时期木马鞍

三、浪卡子黄金制品与“沃高”氏之间的关系

浪卡子查加沟墓出土的黄金制品共计17件,多却乡墓的清理报告还未刊布,故无法获知具体数量,但先前公布的金质盘羊形牌饰就多达十几件,还有金质圆形饰、筒形饰、面罩等,故其数量应当与前者基本相当。鉴于此,浪卡子2座墓出土的黄金制品共计约 40 件,这在前吐蕃时期的西藏考古发现当中实属罕见,说明两座墓为代表的环羊卓雍错地区在公元5-6世纪的吐蕃部落时代扮演着非常重要的角色。另外,南北朝时期的相关材料中配备障泥的鞍马较少,“障泥在这一时期属于较高级的用品,但非骑马所必需,故普通鞍马不使用。”[13]从这一角度来看,马形牌饰所表达的也是一种高贵的文化属性,可见墓主人身份非同一般。

关于浪卡子黄金制品所蕴含的文化因素研究中,既往的学者们大多选择以马形牌饰作为切入点来讨论。在早期金属时代的西藏考古材料中,除浪卡子之外未见报道有类似马形牌饰。因此,很多学者将视角转向域外,与匈奴、鲜卑系统的同类器物进行比较,旨在考证年代问题及两者之间的紧密关系。在吉林、辽宁、山西、河北、内蒙古、青海等地都出土有相似的马形牌饰,学界将其视作鲜卑文化的代表性器物[14]。浪卡子马形牌饰很可能与此类器物具有一定的关系,但两者之间的差别也是显而易见的,这在以往的研究中很少讨论。现做比较如下:第一,被视作鲜卑系统马形牌饰之特定式样的马额上部菌状物不见于浪卡子牌饰上;第二,鲜卑系统马形牌饰中非常流行的大马背小马式不见于浪卡子5件牌饰中;第三,浪卡子马形牌饰所配备的马辔头、缰绳、马鞍、障泥等细致表现的马具不见于鲜卑系统牌饰中;第四,浪卡子马形牌饰所使用的凸点纹工艺不见于鲜卑系统牌饰上。

如上,西藏浪卡子与我国北方地区鲜卑系统马形牌饰之间具有一定的差异。当然,笔者并不否认两者之间相似性,此方面前辈学者已有不少讨论①,故在此不做过多的赘述。单从马具的角度来看,马形牌饰所表现的马鞍、障泥等与同时期我国中原、河西等地具有一定的相似性或同步性,可能表明着某种程度上的关联。与此同时,两者之间的差异性也是显而易见的。在这一方面,国外学者的研究具有重要的贡献。艾米·海勒将浪卡子黄金制品的年代定在吐蕃(7-9世纪)时期,何为使她得出如此结论?原因很简单,浪卡子黄金制品与吐蕃时期类似器物之间具有一定的相似性,包括工艺、风格及形制等。其中,最为重要的是2件金耳饰(见图1-2),艾米·海勒认为其与美国纽瓦克博物馆所藏吐蕃时期的金耳饰(镶嵌有绿松石)非常相似[15]。吕红亮教授也指出,金耳饰虽多见于北方草原,但并未见到与浪卡子金耳饰类似者[16]。由此来看,浪卡子黄金制品本身具有一定的区域性或本土性,这种特点也被吐蕃时期的金银器有所传承和进一步发展,从中既可窥见传统的延续,也能看到时代的差异。

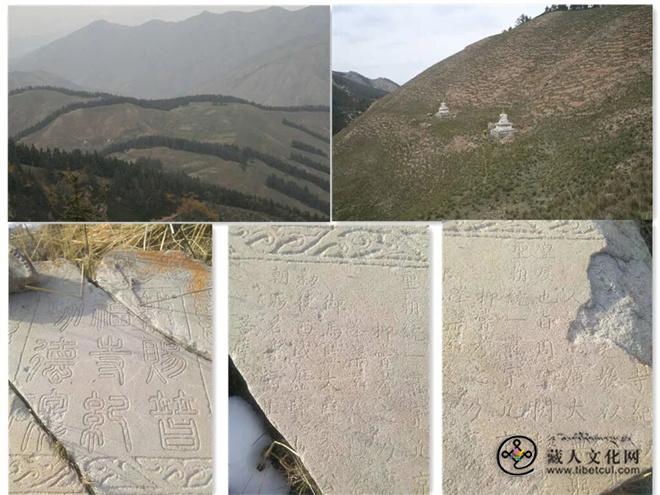

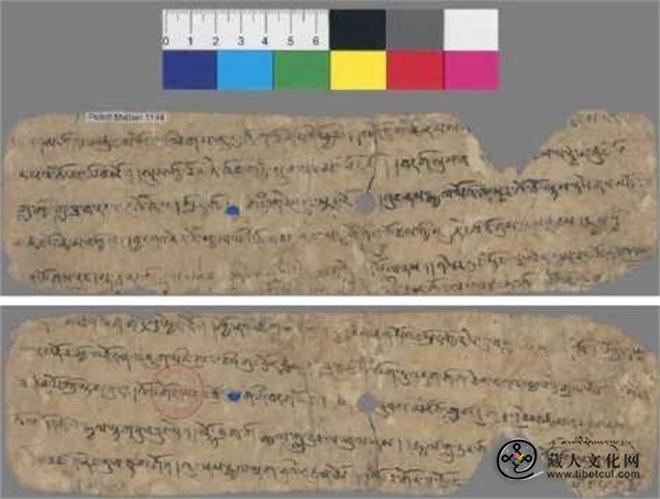

那么,前吐蕃时期的西藏高原各酋邦政权有没有制作金器或佩戴金饰件的传统?根据考古发现来看,此时段内的西藏西部已发现有多件黄金制品,如黄金面具、挂饰等[17]。另外,据文献记载来看,《隋书·附国传》载:“附国者,蜀郡西北二千馀里,即汉之西南夷也……王与酋帅,金为首饰,胸前悬一金花,径三寸……山出金、银、多白雉。”[18]关于附国的族属问题学界多有争议,如吐蕃说和苏毗说等[19],而其地望则一般认为在藏东一带。由此可见,在前吐蕃时期,诸部落豪酋便已形成以金器作为装饰的传统习俗,并提到有金矿资源。鉴于此,西藏中部浪卡子地区,出土公元5-6世纪的黄金制品也不足为奇。而最值得讨论的是其背后蕴藏的政治势力及资源来源等问题。关于此问题,我们在敦煌古藏文文献当中可循蛛丝马迹,法藏古藏文写本 P.T.1144 为梵夹本,只存 1 叶,有破损,正面存 6行,背面存5行(见图15)。具体录文译文如下:

正面录文(第1-6行):

正面译文:

就如没死。为获得小利,就大欲…… 非英雄,身无价值言少妙韵,就如吾身…… 如吃“拉米拉”,用古谚语言到。此后,在国王面前没有……未作异常之举,获赠大奖者……皆为沃高……就如吾死乎。国王的……奴仆?和“古拉”没有受损……言道,没能拿到黄金五千两……“子孟”贤惠……

背面录文(第1-5行):

背面译文:

……上下无二致,将对你的誓言和珠宝也视如世间……若你无须誓言与珠宝,将席位调至吾“贡论”……之下,诏令并迁位……赤达布赞普和羊卓的主人“沃高”住在怒措岭哲一带……“沃高”抓获达布王,献给洛扎王鲁俄,鲁俄王将赤达布囚禁于?内。此后,达布王之王妃,沃高萨东……赞普和觉……

引自法国国家图书馆网

引自法国国家图书馆网

图15 敦煌古藏文写本P.T.1144 上.正面 下.背面

据 P.T.1144 的记载来看,赤达布赞普(松赞干布的祖父)时期,即公元6世纪下半叶,在雅砻河谷西南段的洛扎一带应当存有一个强大的地方政权,其国王被称作鲁俄王,此王扣留过雅砻王室的赤达布赞普,可见其势力非同一般。根据藏文史书《智者喜宴》的记载来看,在达布赞普时期有“三分之二的小邦部落得以统一,降伏班巴王、张尕王、阿夏王、森波王和象雄王等”[20]记载。其中,班巴王在其他史书中也被记作“洛扎班巴王”,说明其地理位置在洛扎境内,并且班巴此地名不仅见于后期高僧传记文献,还流传至今,即现今洛扎县边巴乡就源自此名[21]。班巴王以首列第一的形式与阿夏、象雄王等并列出现,说明其政治势力非常雄厚 ,这与 P.T.1144所载之洛扎王鲁俄相符,其全名应当为洛扎班巴王鲁俄。

除此之外,文本还谈到了羊卓的主人“沃高”氏,羊卓指浪卡子境内环羊卓雍措湖一带,怒措岭哲亦即羊卓雍措的异名[22]。文本背面第3行,出现赤达布突然亲临羊卓雍措一带,并被“沃高”氏擒获的重要内容。在此之前,文本一直在赘述赞普与一位官吏之间的对话,在开头部分此官吏用谚语和举例子的方式陈述自己的不幸处境,与赞普面谈自己与“沃高”氏之间的矛盾,并重点提到“没能拿到黄金五千两”的事情。正面第6行字迹不清,无法释读。背面第1行开始为赞普语录,赞普诏令往后将此官吏的席位调至“贡论”(大臣)席的某位大臣之下,可见赞普非常重视其人其事。此后,赞普突然出现在羊卓,并被“沃高”氏擒获,说明两者之间有极大的矛盾,这与文本第3行的官吏和沃高氏之间的矛盾不谋而合。

以上述分析来看,赤达布时期的雅砻王室与浪卡子境内的“沃高”氏族之间已存有很大的分歧。但是,根据文本的前后逻辑及其它文献的记载来看,在此之前,雅砻王室与“沃高”氏族之间已有联姻关系,即赤达布赞普的王妃就来自此氏族,P.T.1144背面第6行出现王妃“沃高撒(妃子之意)东……”字迹。P.T.1286载:“达布年斯和沃高撒东赞卓嘎之子,是为论赞隆楠”。鉴于此,P.T.1144所载之王妃实为沃高撒东赞卓嘎,两件不同文本的相同记载也能说明此类记载的客观性和可信性。既然与王室具有联姻关系,那么此氏族的势力就并非一般。并且,从 P.T.1144 的记载来看,此时期的“沃高”氏族还并未归属于雅砻政权,而更倾向于洛扎王鲁俄一方。

那么,是什么原因导致“沃高”氏与雅砻政权之间产生如此巨大的矛盾?P.T.1144 虽未明确记载其原因,但有一点很明显,即雅砻政权的一位官吏与羊卓一带的“沃高”氏之间产生矛盾并以此未能拿到五千两黄金。如此来看,浪卡子境内很有可能盛产黄金,导致赤达布赞普不得不亲临羊卓一带,这也很有可能是“沃高”氏族能与雅砻王室联姻的背后原因和达布赞普如此重视此事件的关键所在。并且,现有的地质研究表明浪卡子境内的确存有丰富的金矿,如浪卡子哈翁金矿、康布棍巴金矿、也金嘎波金矿等就是具有较大规模的金矿[23]。

综上,至少在公元 6 世纪,“沃高”氏族就活跃于现浪卡子境内的环羊卓雍措湖一带,其一方面与同时期的雅砻王室建有联姻关系,另一方面又勾结洛扎班巴王鲁俄而反叛雅砻政权。而当时的雅隆政权又很看重此区域,从而出现了赞普亲临战场而被敌方擒获的局面。通过文本的分析与现今矿产资源的分布情况来看,金矿在此似乎扮演着非常重要的角色。并且,《隋书·附国传》也提到,同时期高原其他酋邦存在黄金饰品和金矿资源的线索。在此历史背景下,再来审视浪卡子出土的黄金制品,就不难理解其背后的地域势力、稀有资源的掌控等深层逻辑。鉴于此,笔者认为浪卡子黄金制品很可能与前吐蕃时期生活在羊卓一带的“沃高”氏有密切的关系,这既归因于其崇高的社会政治地位,更归因于其占有的金矿资源。

结语

通过对西藏浪卡子金质马形牌饰进行微观观察,发现其表现的马具具有一定的时代特征。首先,关于马形牌饰上的凸点纹轮廓是否马具装的问题,笔者持谨慎的态度。其次,不赞同马鞍之下的梯形下垂物为马身甲组成部分的观点,相反,其很有可能为悬挂在马鞍两侧的梯形障泥。再次,对马鞍和障泥进行个案研究,认为马形牌饰所具有的文化内涵与南北朝时期中原与河西一带具有较多的相似性和同步性,即其年代置于公元5-6世纪之间为宜。最后,通过文献的考证分析,认为浪卡子出土的这批黄金制品很可能与前吐蕃时期生活在羊卓一带的“沃高”氏族有关系,其原因不仅在于崇高的社会政治地位,更在于其所占有的金矿资源。

总体上来说,马形牌饰所承载的文化内涵与同时期周边地区的文化具有一定的相似性和同步性,说明前吐蕃时期西藏高原并非一个孤立的地理单元,相反与高原东北的甘青、河西等地具有一定的交往关系。与此同时,又与周边地区的文化具有一定的差异性,而这种区域或本土特点在吐蕃时期的金银器中也有传承和发展,其背后无疑具有某种审美情趣、文化选择的理念与技术传统的延续,值得进一步讨论。

参考文献:

[1] Jade d’Alpoim Guedes, Mark Aldenderfer. The archaeologyof the early Tibetan Plateau: new research on the initial peo⁃pling through the early Bronze Age[J].Journal of ArchaeologicalResearch,2020(28):378.[

2][4][8] 西藏自治区山南地区文物局.西藏浪卡子县查加沟古墓葬的清理[J].考古,2001(6).

[3][9] 夏格旺堆,普智.西藏考古工作40年[J].中国藏学,2005(3).[5] 霍巍.西藏新出土的早期黄金制品及其相关问题初探[J].西藏研究,2001(4).

[6] [15] Amy Heller.Archaeological Artifacts form the TibetanEmpire in Central Asia [J]. Orientations, 2003(4):55-64,56.

[7][10][16] 吕红亮. 西藏浪卡子出土金器的再认识[J]. 西藏大学学报(社会科学版),2014(1).

[11][13] 孙机.唐代的马具与马饰[J].文物,1981(10); 李云河.中国古代障泥考[J].江汉考古,2022(5).

[12] 杨泓.中国古代马具的发展和对外影响[J].文物,1984(9).

[14] 林沄. 鲜卑族的金、铜马形牌饰[M]. 边疆考古研究(第35辑)[M].北京:科学出版社,2004.

[17] 何伟,李林辉.略论西藏考古出土的金银器类型与功能[J].中国藏学,2024(5).

[18]《隋书·附国传》卷八十三[M]. 北京:中华书局,2000:1245-1246.

[19] 李宗俊,梁雨昕《. 隋书·附国传》与早期吐蕃史相关问题[J].西藏大学学报(社会科学版),2020(4);妥超群.犏牛国考:苏毗与附国新论[J].西藏大学学报(社会科学版),2022(1).

[20] 巴俄·祖拉陈瓦. 智者喜宴(藏文)[M]. 北京:民族出版社.2006:93.

[21] [22] 巴桑旺堆.藏文史料中的历史地名考释(藏文)[M].拉萨:西藏人民出版社,2024:383-384,320;巴桑旺堆.藏族古代邦国、小邦、千户府及“域参”新考(藏文)[M].拉萨:西藏人民出版社,2020:72-73,182,15.

[23] Pelliot tibétain 1286:第61行。

[24] 李玉松,黄博,耿顺高.西藏浪卡子也金嘎波金矿地球化学异常特征及勘查标志[J]. 地质学刊,2016(2);张刚阳. 藏南金锑多金属成矿带成矿模式与找矿前景研究[D].北京:中国地质大学,2012.

作者简介:德拉东知(1998-),男,藏族,青海黄南人,西北大学丝绸之路考古合作研究中心博士研究生,主要研究方向为青藏高原考古与历史。

原刊于《西藏大学学报(社会科学版)》2025年第2期(总第162期),原文版权归作者及原单位所有。