摘要:文章以拉萨河谷内分布的吐蕃时期宗教建筑遗址、石窟寺、摩崖造像、碑刻等实物证据为依据,结合相关文献记载,不仅对河谷内各类遗存的特性进行了简述,而且初步梳理了遗存空间分布与拉萨河谷内聚落活动之间的关系。通过实物证据的视角,展示了吐蕃时期拉萨河谷重要建筑物与宗教权威和政治权力空间之间存在的重建过程,以及“拉萨城”的粗线条发展历程。

关键词:吐蕃时期;拉萨河谷;宗教遗址;考古发现

相比于西藏其他地区,拉萨河谷内开展的吐蕃时期各类遗址考古工作相对要少。大家熟知的拉萨曲贡遗址,属于新石器时代晚期至前吐蕃时期(公元前10世纪至公元6世纪)拉萨河谷乃至西藏中部最为重要的一处史前遗址,对它开展的考古工作揭示了距今 3700-3200 年以来,古代人群依靠粟-麦混作农业、畜牧和狩猎经济,在拉萨河谷冲积平原的山麓水边生产生活的史前社会图景。由于目前开展的考古工作非常有限,尚无法完整地重建拉萨河谷史前时代到吐蕃时期的文化发展序列。

以往的拉萨河谷吐蕃时期考古工作基本局限于对大昭寺、查拉鲁普、布达拉宫等古建筑的建筑、美术、历史方面的研究,以及嘎琼寺、夏拉康、江浦寺、查叶巴等碑文的文献学和历史学研究,少有涉及系统、完整的考古调查和研究。近二十年来,陕西省考古研究院张建林先生为代表的一批学者一直关注和倡导开展拉萨河谷吐蕃时期重要遗址的考古工作。目前,拉萨河流域吐蕃重要遗址的考古工作,已经列入国家文物局审批通过的《西藏考古工作规划(2021-2035)》的重要项目中。2020年开始,陕西省考古研究院与西藏自治区文物保护研究所联合对吐蕃宫殿及寺院遗址温江多开展了考古发掘工作,这项工作不仅是拉萨河谷内首次开展的主动性吐蕃考古发掘工作,而且是以课题研究引导下开展的一项吐蕃考古工作。

根据目前掌握的线索,拉萨河谷发现的宗教遗址种类有寺院建筑或遗址、石窟寺(或修行洞)、摩崖造像和碑刻等。

一、“逻些”到“拉萨”地名的演变

在进入正题之前,先简要梳理一下拉萨地名演变,以便清晰地理解吐蕃时期的“逻些”与目前大家通用的“拉萨”地名的来龙去脉。

因为“逻些神殿”(Ra sa gTsug lag khang)的修建,多数文献中将吐蕃时期的拉萨(Lha sa)这一区域的名称记录为“惹萨”(Ra sa),汉文史籍称“逻些”。吐蕃赞普松赞干布的父亲朗日伦赞尚未统一拉萨河谷之前,其下游由吉若江恩(sKyi ro ljang sn⁃gon)邦国统治,中上游的林周(lHun grub)、达孜(sTag rtse)、墨竹工卡(Mal gro gung dkar)等境内由额波查松(Ngas po khra gsum)邦国统治。[1]吉曲河(sKyi chu)是藏语中对“拉萨河”的称谓,也许是因为“邦国时代”或“酋邦时代”,这一区域由吉若江恩邦国在统治,所以邦国之名后来扩展演变为“吉曲河”的地名统称。

后期多数藏文文献中,逻些(拉萨)作为吐蕃(7-9世纪)的都城而被记录和传播开来。不过,吐蕃时期,在现今拉萨城及其河谷周围很难见到作为与都城“逻些”相匹配的“宫城”建筑群,仅见王室修建的逻些显幻之神殿(Ra sa vphrul snang gtsug lagkhang)、嘎琼拉康(sKar chung gtsug lag khang)、温江多(Von cang do)宫殿和寺院、夏拉康(Zha lhakhang)、江 浦 寺(lCang bu)、法 王 洞(Chos rgyalsgrub phug)、查拉鲁(Brag lha klu phug)、查叶巴修行洞(Brag yer pa)等。其中现今“拉萨”地名之前身“惹萨”或“逻些”的由来,始于松赞干布时期修建的“逻些显幻之神殿”。

“逻些”地名最早出现于文献记载,是敦煌文书P.T.1288之“吐蕃大事纪年”中的第61年狗年(710年)条目:“赞蒙金城公主至逻些之鹿苑”[2]。其后,赤松德赞(755-797在位)竖立的桑耶寺碑、赤德松赞(798-815 年在位)的嘎琼寺碑中,均使用了“逻些”神庙的名称。到了赤祖德赞热巴坚(815-838年)时期竖立于拉萨大昭寺前面的唐蕃会盟碑东侧碑文中,开始使用“拉萨”(Lha sa)的名称:“又盟于吐蕃,在宫殿拉萨之东的扎堆蔡,时大蕃彝泰八年,大唐长庆二年……”[3]。值得注意的是,此处使用的是“宫殿拉萨”(Pho brang lha sa)。我们不确定这里的“宫殿拉萨”指的是拉萨大昭寺所在地修建的一座宫殿呢,还是法王洞所在的红山上修建的一座宫殿。但可以肯定的是,到9世纪20年代,“逻些”这个地名已经演变为“拉萨”了。

二、重要的宗教建筑与遗址

(一)寺院建筑

拉萨大昭寺、小昭寺的修建是后来“拉萨城”最初的基础建筑群。所以,在“拉萨城”建筑布局的形成和城市地名的演化中,这两座建筑所占据的地位是极其重要的。大昭寺作为镇压“女魔”心脏的神庙,在吐蕃历史及其后来藏传佛教历史中,其宗教地位是毋庸置疑的。而小昭寺,作为吐蕃军政建制“卫藏四茹”之乌茹(dBu ru)的中心,按理其政治地位也是相当重要,但如今其名声略逊于大昭寺。

在拉萨河谷保存至今,且形制布局相对清楚的吐蕃寺院建筑有大昭寺、小昭寺和夏拉康等。宿白先生在其经典之作《藏传佛教寺院考古》一书中,不仅对拉萨河谷重要的上述两座寺院建筑及其历史作过较为系统的研究,而且较为准确地建立了西藏佛寺建筑发展史分期框架,为这一领域的研究奠定了坚实的基础。在此,主要以宿白先生研究成果为主要参考,结合文献与其他物证对拉萨河谷吐蕃寺院建筑作简要的介绍。

1.大昭寺根据文献记载,大昭寺是由松赞干布的尼婆罗妃子跋萨驰尊(Bal bzav khri btsun)主持修建。641年文成公主进藏后①,经过她的卦算认为吐蕃地形如女魔仰卧状,逻些湿地中的卧塘湖(Vo thang mt⁃sho)被认为是女魔心脏的心血,为镇伏女魔,大昭寺就修建于其心脏之上。

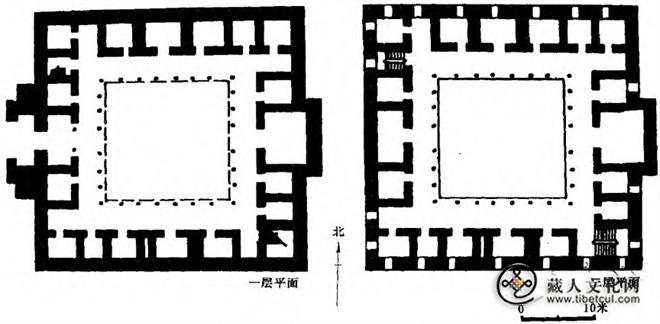

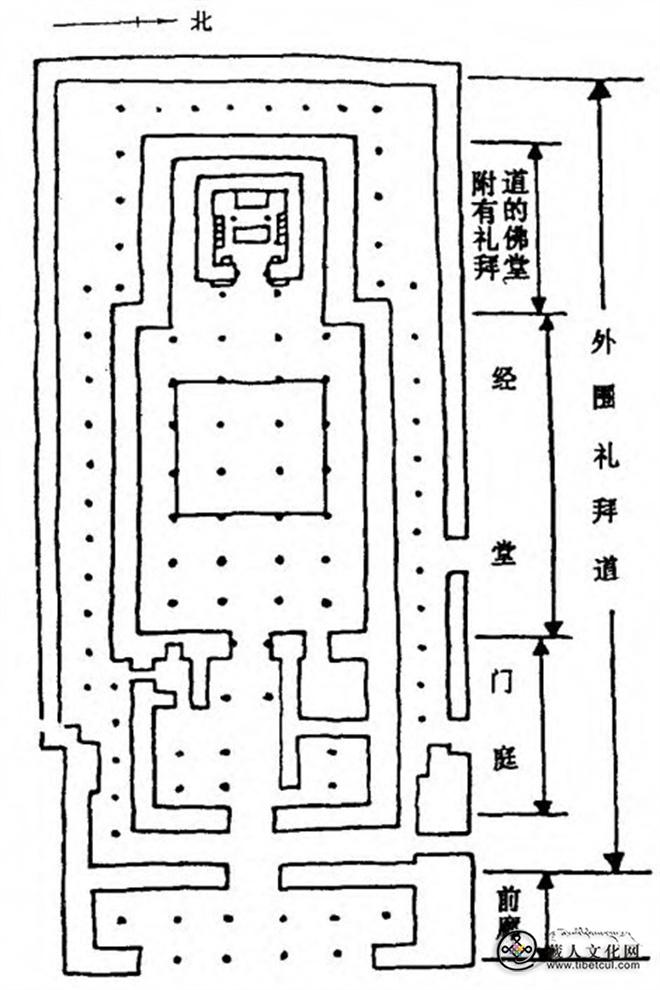

大昭寺始建时期的中心佛殿建筑布局完全仿照印度寺院布局。这一点不仅在藏文文献中有记载,而且经宿白先生的比对研究认为,拉萨大昭寺的布局属于典型的以僧房为核心的印度内院式方形僧房院或方形伽蓝僧舍(见图1),与其最接近的是位于北印度,5-11世纪印度佛教重要的教学和研究中心之一的那烂陀(Nalāndā)僧房院(见图2)

图1 大昭寺佛殿一二层平面

图1 大昭寺佛殿一二层平面

图2 那烂陀寺第1A、1B僧房院遗址平面

图2 那烂陀寺第1A、1B僧房院遗址平面

尽管藏文文献中记述大昭寺所仿照的印度寺院的名字略有不同,但较为一致的说法是仿照了印度毘诃罗(Vihāra)僧房院布局。比如,在成书于13世纪中叶的《弟吴宗教源流(广本)》[5]、成书于1546年的《贤者喜宴》[6]等均有拉萨大昭寺建筑仿照了印度毘诃罗建筑形制的记载。

2.小昭寺

据文献记载,小昭寺是文成公主主持修建的。其修建的相对前后顺序大概是在大昭寺修建之后。

根据宿先生的研究认为,“现存小昭寺除寺门东向外,表露在外面的全部建置中,不仅看不到任何吐蕃时期的遗存,甚至17世纪以前的遗留也极罕见”[7]。目前小昭寺的建筑中,寺院最里面带转经廊道的佛塔部分的大体布局,还保留有吐蕃佛殿特征外,其余的建筑基本为后期改建、扩建。

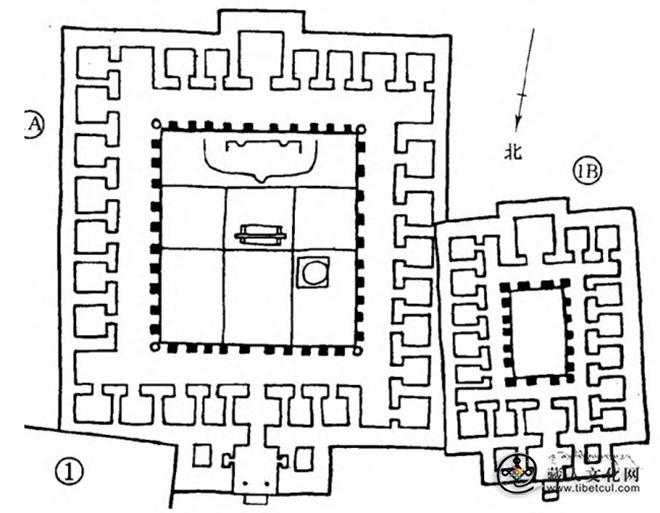

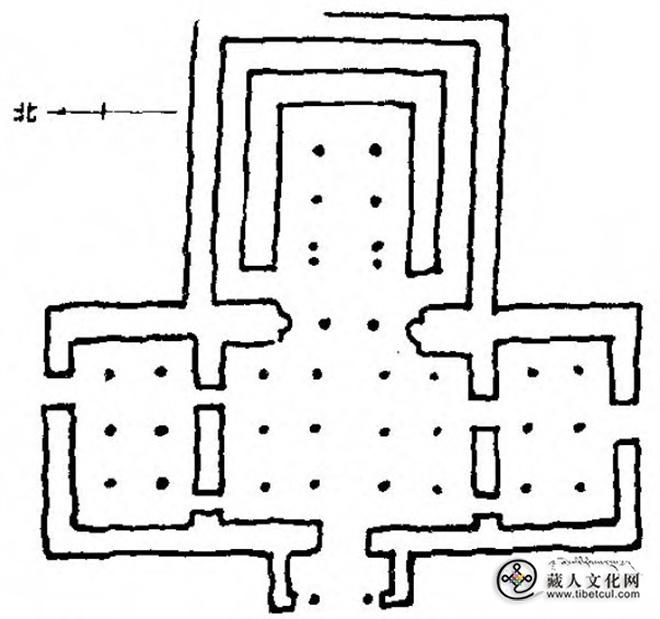

值得注意的是,小昭寺后期改扩建的建筑平面布局,基本是以吐蕃时期佛殿为核心,将正前方扩建的经堂设计为“凸”字形布局(见图3),与大昭寺的方形内院式的四面多间僧房院佛寺布局不同,也与方形的中心佛堂外绕礼拜廊道的佛殿布局不一样,这种凸字形出现于8世纪后半期修建的桑耶寺西南角的康颂桑康林佛殿(见图4)、夏拉康佛殿的布局(见图5)中。根据张建林研究认为,凸字形佛殿布局,后来主要盛行于13-15世纪( 张建林先生研究后作的总结,面告笔者)。

图3 小昭寺平面示意

图3 小昭寺平面示意

图4 桑耶寺康松桑康林佛殿平面示意

图4 桑耶寺康松桑康林佛殿平面示意

图5 夏拉康一层平面图(2009年,索白绘制)

图5 夏拉康一层平面图(2009年,索白绘制)

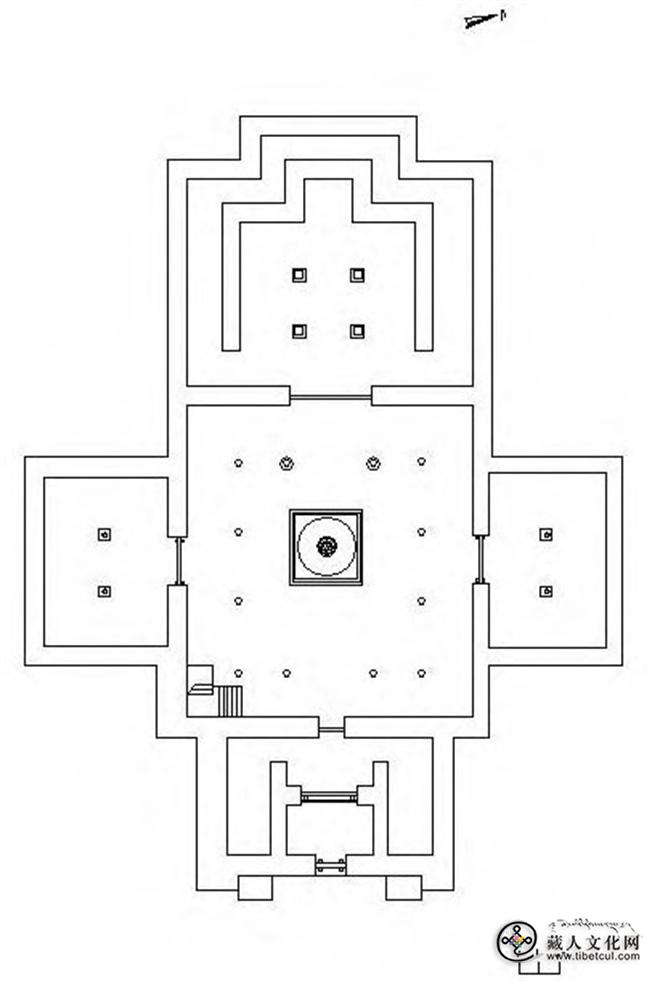

3.夏拉康

夏拉康位于吉曲河上游、今墨竹工卡县城东北部尼玛江热村东南山谷口,是由赤松德赞和赤德松赞时期非常著名的佛学家娘·定俄增(Myang Tingnge vdzin)主持修建。[8]作为 8 世纪晚期修建的佛殿,其总体布局与小昭寺相近,为“凸”字形布局的外绕礼拜道佛殿建筑(见图 5)。佛殿前方的经堂与左右配殿,是否为吐蕃时期的布局尚难确定。

从夏拉康始建年代为吐蕃时期而言,无论其建筑在后期历史中是否有过较大的改扩建,对于凸字形佛殿寺院建筑的研究,都应当有重要的参考价值。学界对夏拉康的关注,更多的源于夏拉康佛殿门口的两通石碑及其碑文内容的研究。夏拉康正门外的左右两侧原有两通碑,南碑未遭损毁,北碑碑身在文革期间遭到破坏,但基座完好无损。2016年,在政府部门资助下,对夏拉康建筑进行了修缮,整治了周边环境,与之前相比环境有了很大变化。关于石碑,后文再讲。

(二)遗址考古

1.温江多遗址

(1)区位与历史背景

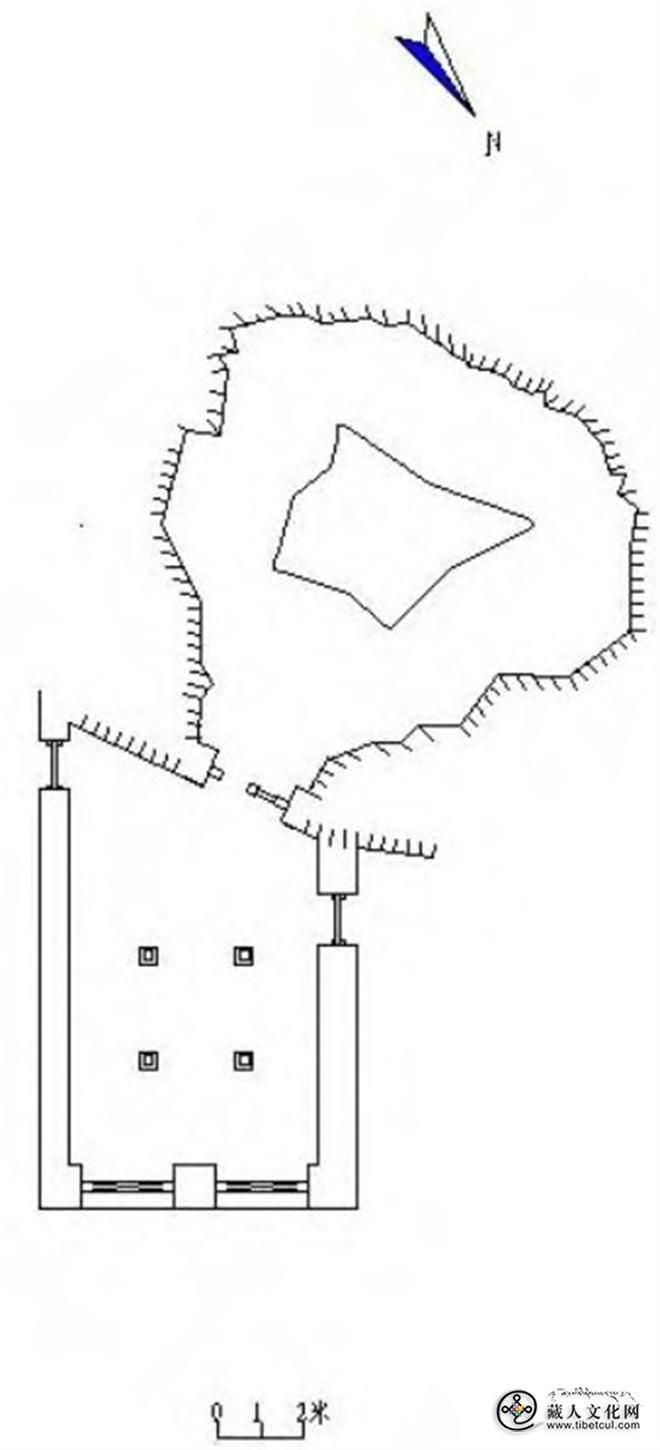

温江多遗址位于拉萨河下游曲水县才纳乡才纳村庞古组东南、拉萨河东岸约2公里处,与拉萨市相距约30公里(见图6),是吐蕃时期重要的政治和文化中心。

图6 温江多遗址航拍(2022年,夏格旺堆拍摄)

图6 温江多遗址航拍(2022年,夏格旺堆拍摄)

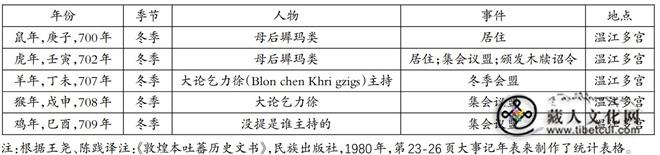

在敦煌吐蕃文书写卷中,温江多起初作为芒松芒赞(650-676在位)①妃子赞蒙没庐·墀玛类(704-712年在位掌政,vBro bzav Khri ma lod)的宫殿出现于记载中(见表 1),在此地点活动的年份是 700-709年,其中连续三年每年在温江多有活动的时间是707-709年。[9]目前对温江多历史背景作过较为系统全面的梳理研究的是《温姜多无例吉祥兴善寺修建史实考述》这篇文章,作者谢继胜、贾维维利用了大量的文献,旁征博引,为我们勾画了不同发展阶段的温江多历史沿革。[10]

据上文认为,“大事纪年在von-cang-do名称之前并没有冠以pho-brang,而是直接称‘温姜多’,或许表明712年前温姜多地方还没有建宫殿”。这样的推断有合理性,但也无法解释702年冬季,祖母墀玛类在温江多居住时颁发的木牍上写的敕令的记载。或许,墀玛类居住于温江多时,已经有了宫殿建筑,所以在后来的三个年度中,集会盟誓和冬盟在温江多举行。谢继胜倾向于作为“宫殿”的温江多在 8 世纪后半时期已经很明确,同时认为“修建寺院之前温姜多就是吐蕃的行政中心之一,热巴巾赞普正是在吐蕃政治中心大兴土木修建了辉煌的寺院”。从赤祖德赞或赤热巴坚(815-838/842)在位期间,竖立于堆龙江浦寺(sTod lung lCang bu)的碑文中,开始出现“温江多誓愿祖拉康(Von cangdovi thugs dam gyI gtsug lag khang)”或“温江多祖拉康”的记载[11]。“祖拉康”意为寺庙、经堂。[12]也即815-838/842这个时间段内,“温江多”从原来的宫殿的功能转化为寺庙了。江浦寺的命名,也是温江多誓愿大寺院竣工之后,由赞普赤祖德赞所赐。

(2)温江多考古工作

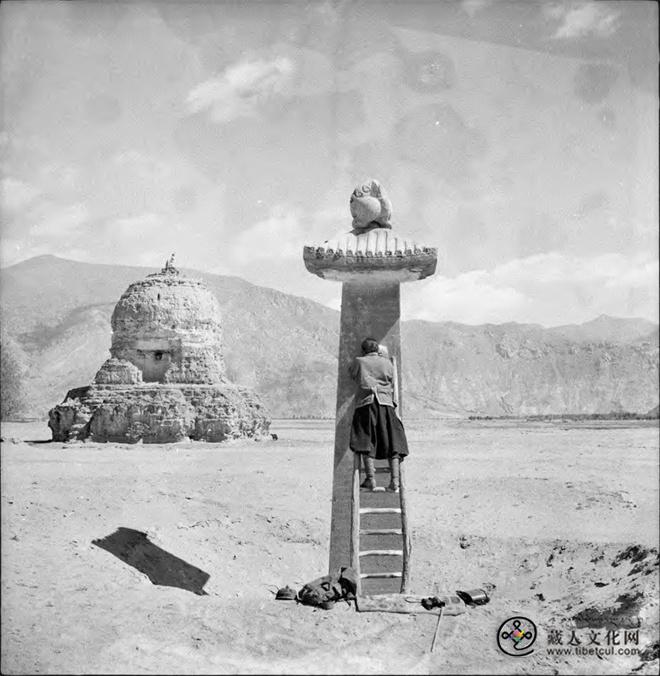

20世纪40年代,图齐和黎吉生曾在该点进行调查,并留下了一些影像资料。在此主要介绍中国文物考古部门前后对此遗址开展的一些工作。

表1 敦煌吐蕃写卷p.T.1288中有关温江多宫殿的记载

21世纪以来,西藏、陕西文物考古工作者先后到该地点做过一些踏查。如,2001-2009 年,张建林、更堆、熊文彬、笔者等人对该遗址做过一些非常初步的地面调查。2001 年张建林到现场调查时,埋在沙土的龟趺已经暴露了背部,东北角的佛塔遗迹与现在相比基本无变化。[13]2007年,笔者到现场时,仅暴露有龟趺座的背部方槽外,其余均埋在沙土中。2015 年,西藏自治区文物保护研究所委托陕西十月文保公司,采集了该遗址吐蕃石碑龟趺座的数字信息,并制作了三维模型(见图7)。

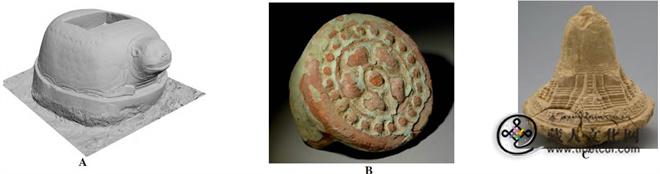

2020年陕西省考古研究院与西藏自治区文物保护研究所对温江多遗址展开了地面调查,地表可见的遗存分布范围东西约200米、南北约250米,面积约50000平方米。为了解温江多遗址的范围、布局、结构等信息,进一步搞清遗址的时代特征、功能演变,为今后有针对性的保护工作提供翔实依据,陕西省考古研究院与西藏自治区文物保护研究所、西北大学文化遗产学院于 2021、2022 年的两个年度中,经国家文物局批准,共发掘了1000余平米,在佛塔遗址、龟趺座周围发现了相关基址,出土物以不同釉色和不带釉的板瓦、筒瓦、瓦当(见图8)、方砖、楔形砖等建材类遗物为主,还有数量不多的擦擦(见图9)。[14]温江多遗址的龟趺座是迄今所知吐蕃规模最大、制作水平最高的遗物。

A:图7 温江多石碑龟趺三维模型 B:图8 遗址II区地4层发现的绿釉红陶带筒瓦莲花瓦当 C:图9 I区发掘区6号坑内发现的天降塔擦擦

据目前清理的情况看,对温江多早期“宫殿”、寺院建筑的布局还不是很清楚。所以今后将继续对该遗址开展考古发掘工作。

2.嘎琼寺碑座遗址

嘎琼拉康位于拉萨市南部的原热玛岗地方,现属于柳梧新区(sNevu)察古大道东侧,由赤德松赞(800-815)在位期间修建。根据文献记载,嘎琼寺布局为中心有佛殿,四角各有四个佛塔。

对于嘎琼寺的遗存开展最多工作的是对该拉康的碑文研究,20世纪40年代有国内外的学者对该碑碑文关注,黎吉生公布了石碑尺寸与照片(见图 10)。但以往的学者们很少关注嘎琼拉康建筑遗址和石碑本身的问题。这可能因为一方面嘎琼拉康的遗址在地表暴露的仅有残损的佛塔,另一方面石碑碑身遭损而见不到。不过,据 1949 年图齐所描述的嘎琼寺遗址,当时在寺院遗址的四个方向尚存四座“巨大的佛塔”。[15]

图10 抄录嘎琼寺碑文-黎吉生1949年

图10 抄录嘎琼寺碑文-黎吉生1949年

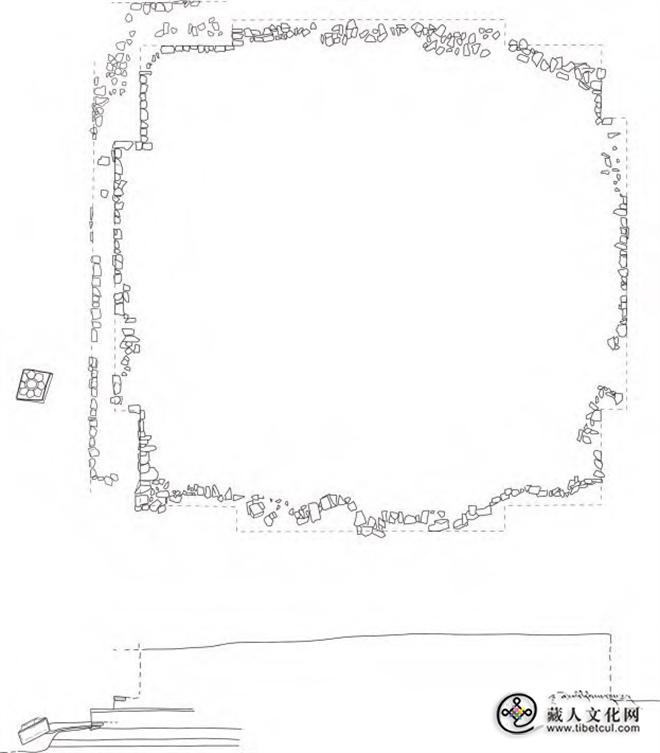

文革时,石碑遭毁。1983 年西藏自治区文物管理委员会对石碑进行了调查,从民间收回四块断碑。1993年西藏自治区文物管理委员会对嘎琼拉康及石碑周围进行了考古发掘,出土排列整齐但已压坏的琉璃瓦数十块、刻有棋格形制图案的青砖及刻有“廓莫然拉”(go rmo ram la)字样的砖块①。清理之后,对发掘出来的碑座修建了围墙。1997 年柳梧当地群众对嘎琼拉康进行了重建,在已故寺庙住持洛桑群培和其他僧人的努力下、残碑得到较好的保管。

2005年前后,随着柳梧新区的开发建设,在原来热玛岗村庄的搬迁,以及嘎琼寺周围的大规模建设过程中,不断地从寺院周围地下挖出来吐蕃时期的石柱础。基于嘎琼拉康在吐蕃乃至西藏历史上的重要性和极高的文物价值,2013 年嘎琼拉康被列为西藏自治区级文物保护单位。2014年7月,嘎琼拉康原西南塔区域内,因基建挖出来佛塔基址(见图11),经过西藏文物部门的清理,出土了原寺庙柱础等。2018年西藏自治区文物保护研究所专业人员对嘎琼拉康石碑遗存进行了为期20天的考古清理,在拆除1993年的废旧围墙的同时,试掘了碑座周围。此次发掘面积约 43 平方米,深约 3.5米;清理出了原地面上的碑座全貌(见图12),同时在原地基的堆积中发掘出大量绿釉琉璃瓦残块,有筒瓦、板瓦及少量八瓣莲花纹瓦当(图 8),同时出土少量青砖。

图11 嘎琼寺西南佛塔平立面图

图11 嘎琼寺西南佛塔平立面图

图12 碑座全貌(南-北)

图12 碑座全貌(南-北)

2020年,在文物保护资金的扶持下,新修建了嘎琼寺碑的保护房,同时在保护房内,将原来散落于遗址周围的残碑石块、柱础等全部集中进行保护和展示。

(三)石窟寺(修行洞)

就吐蕃时期拉萨河谷开凿的洞窟而言,有确切记载的是查拉鲁普石窟寺。查叶巴通常被认为是神圣的修行场地,但未有明确记载提到这里的修行洞是人工开凿的。尽管文献记载说布达拉宫内的法王洞是松赞干布时期修造的,但现存遗迹见不到修行洞的痕迹,完全是一座佛殿,故在此不作讨论。

1.查拉鲁普(Brag lha klu phug)

查拉鲁普石窟寺位于西藏自治区拉萨市城关区吉崩岗办事处药王山东侧山腰处,号称吐蕃第一窟。根据成书于12世纪的《弟吴教法史(广本)》记载:在沃塘湖之上修建逻些神庙(Ra sa Jo khang)时,在其西北的鬼女(Ma mo)休憩之地,松赞干布妃子茹雍萨作为施主和供奉的宗教道场,主持修建了大日如来尊像(神殿?),命名为“查拉贡布”(即,山崖神像怙主)。1984 年,对该窟开展了考古调查,并发表有简报。[16]2019年10月7日,由国务院以“查拉路甫石窟寺”为名将其认定为全国重点文物保护单位。

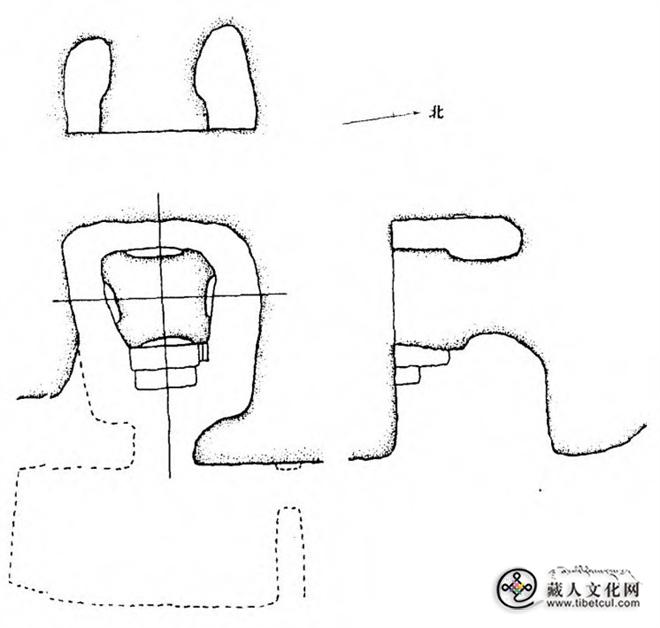

石窟寺依山而凿,从上到下三座拉康依次名为乃曲拉康、觉悟拉康、东夏拉康。觉悟拉康经堂后为中心柱窟式石窟寺,呈前殿后窟布局(见图13),不过窟前的经堂不是吐蕃时期的建筑。洞窟内造像共计71尊,除两尊泥塑外,均为凿刻佛像等,分布在中心柱四面和石窟寺南、西、北壁上。

图13 查拉鲁普现状平面示意图

图13 查拉鲁普现状平面示意图

宿白先生认为,查拉鲁普是一座窟内雕凿出每面各开一龛的中心柱石窟,此类窟不见于印度、中亚和我国新疆地区,在西藏也只此一例;但却多见于当时中原以迄河西一带,因而怀疑它的来源或许与党项羌接壤的河西石窟有某种关联。[17]并且对查拉鲁普的最初的石窟进行了复原,认为在中心柱窟正前方,还应当有一个洞窟(见图14)。

图14 查拉鲁普平剖面复原(宿白,藏传佛教寺院考古,P24)

2.查叶巴修行洞

根据文献记载,查叶巴最初是松赞干布妃子蒙萨赤江(Mong bzav khri lcam)主持修建,当时仅有一座洞窟,后期历史中被称为玛尼拉康。目前洞窟形制的有三座,其中两个洞窟形似中心柱窟,但因后期修建的建筑比例过多,无法判断是否为吐蕃时期的遗存。

(四)摩崖造像

近年,在拉萨河谷陆续发现了几处新的摩崖石刻造像地点,分别简介如下。

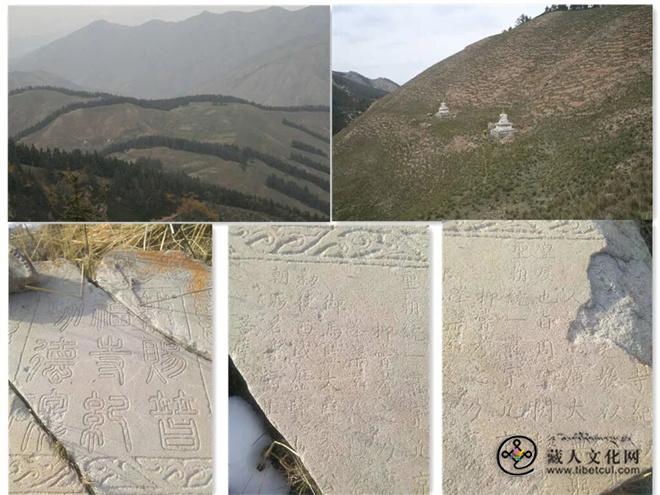

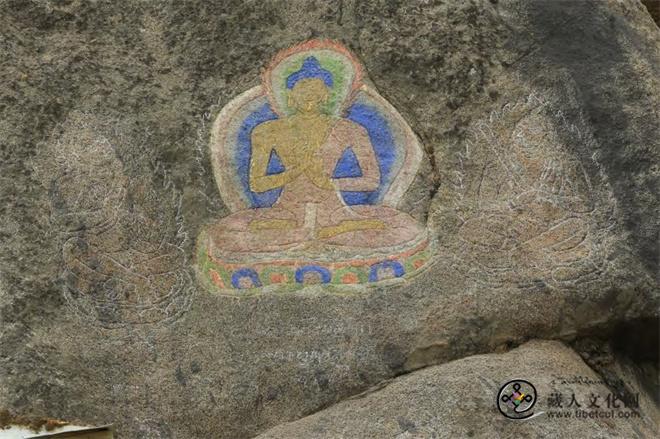

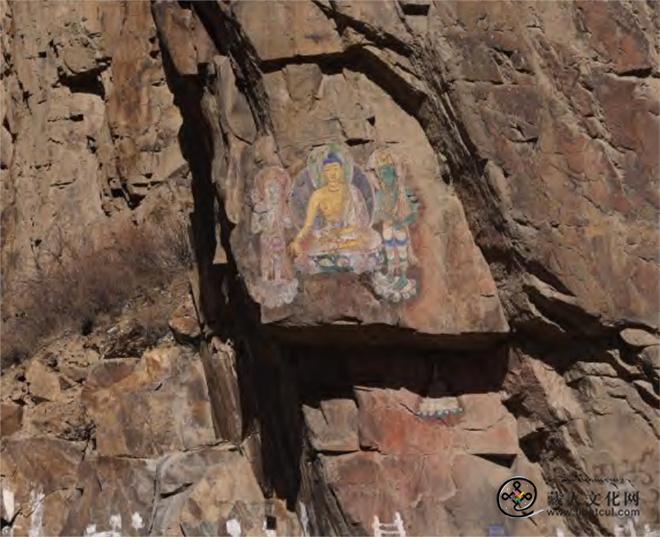

1.巴类东摩崖造像

位于拉萨市曲水县才纳乡才纳村白堆自然村(三、四组)东南约500米的巴类东日山。该地点于2008 年全国第三次文物普查时发现并登录,但并没有在第一组的石刻群中辨认出有吐蕃时期凿刻的佛像和藏文题记。2020 年初,开展全国石窟寺(摩崖造像)专项调查时,西藏自治区文物保护研究所拥措、图登次朗两位到现场进行调查拍照,经笔者翻阅照片确认后,发现有吐蕃特征的佛像和藏文题记,于是再次到现场确认,在已知的巴类东摩崖造像地点的北部第一组的三十五佛、五方佛等佛像围绕的西侧上方崖面,确认出了典型的吐蕃时期一佛二弟子、供养人造像和古藏文题记(见图15)。

图15 第一组全景图

图15 第一组全景图

图16 一佛二菩萨像图

图16 一佛二菩萨像图

图17 中部大日如来像

图17 中部大日如来像

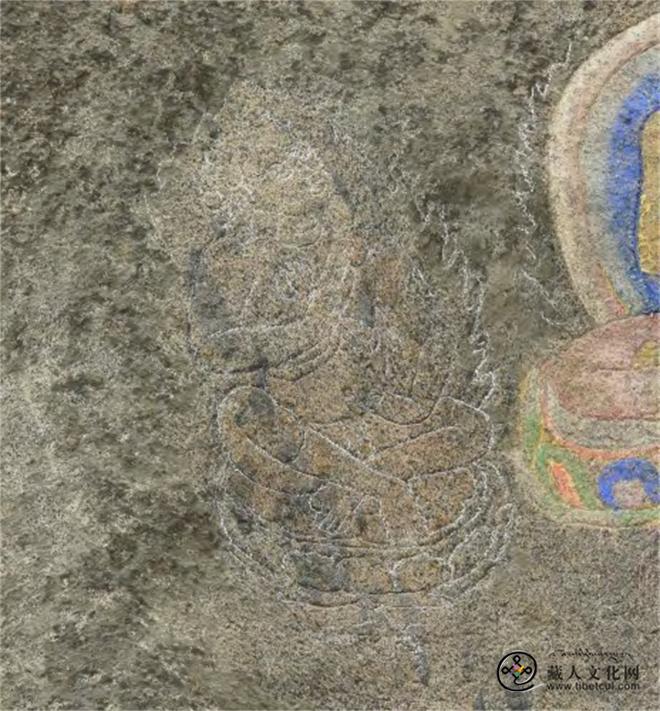

图18 东侧金刚手菩萨像

图18 东侧金刚手菩萨像

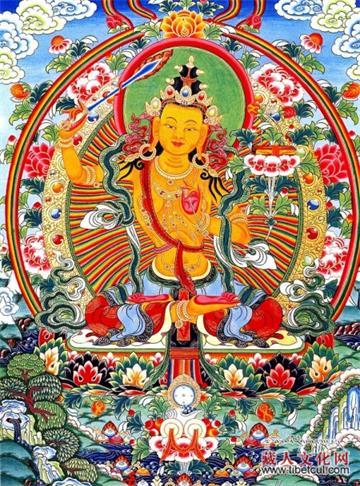

图19 西侧虚空藏菩萨像

图19 西侧虚空藏菩萨像

图20 下部供养人像

图20 下部供养人像

题材为大日如来及其两位协侍(见图16-19),左下方为拿着曲柄香炉的供养人(见图 20),右下侧为藏文题记。隐约可辨为祈愿文,但具体内容难辨。该地点地处温江多北侧,估计与吐蕃时期温江多誓愿寺院的修建和供奉有关联。

2.凯布摩崖造像

位于西藏自治区拉萨市堆龙德庆县古荣乡嘎冲村它玛组龙果桥西北侧6米处,地处109国道和前往楚布寺交汇路口的东侧的堆龙普曲东岸。2009年开展全国第三次文物普查时发现并登录在册,但当时因为专业知识的缺乏,将其判定为元末明初的摩崖石刻造像。2022 年初,笔者前往实地踏查。摩崖造像距离地面十几米高,通过长焦镜头拍照后,发现其造像特征基本可肯定为吐蕃时期,最迟也应当是 10-11 世纪时期的作品。按照三普资料档案,摩崖造像的地名为凯布,但后面经人打听 ,也有人认为该地名应称为龙巴普(Lung paphu),所以仍需进一步的核实。

根据三普资料,摩崖造像地点南侧距离1.5千米处为它玛村(Thag ma)。近期,西藏著名学者热斯贡觉嘉措写了一篇短文认为,它玛地方是赤祖德赞修建完温江多大寺院后,以剩余的物资修建的江普所在地(热斯·贡觉嘉措《楚布寺内的江浦寺碑初立地点考》)。江浦寺这个名称是赞普赐予的,初始名称为拉玛拉康(Lhag ma lha khang),意即“剩余庙宇”,后“拉玛”名称衍化为“它玛”(Thag ma),在摩崖造像北侧的村庄恰好称作“它玛村”。若这个判断无误的话,这处摩崖造像应该与彼时修建的江浦寺是同一时期。因为吐蕃时期修建寺院不远之地的崖面上镌刻佛教造像的情况,同样出现于拉萨河谷下游的温江多遗址北面。

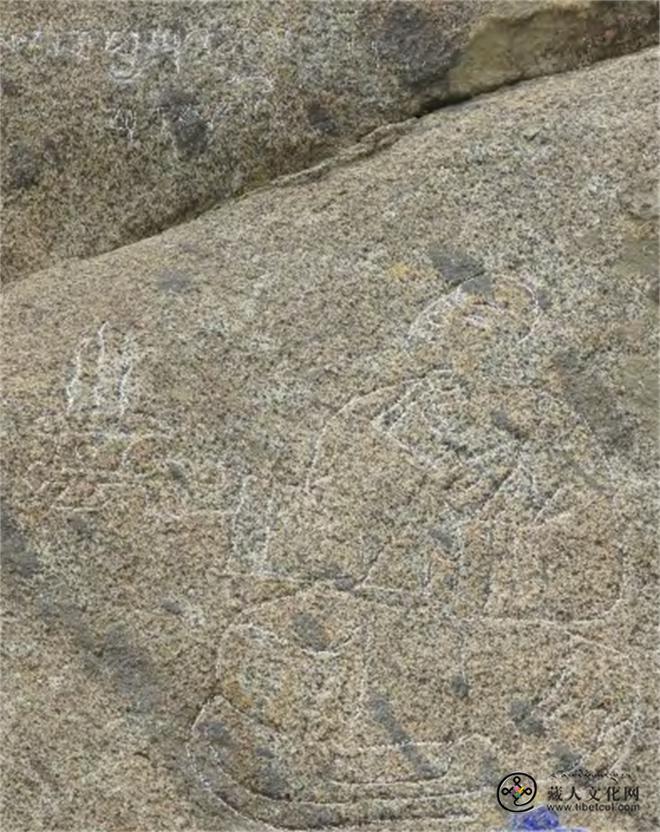

凯布摩崖造像由上下两部分组成,上面是一佛二弟子,下面是一座佛塔,均为阴线刻技法(见图21)。从左右两个协侍身份可以确定左侧为金刚手、右侧为观音的情况看,主尊应当是大日如来。但吐蕃时期的大日如来佛结的手印要么是双手禅定印,要么是智拳印,很难见到右手结施愿印的(见图 22)。古格王朝早期的西部阿里拉达克桑嘎芒久(Mang gyu)佛塔内的壁画中,可见到右手结施愿印、左手禅定的宝生佛。所以题材的准确判定尚需进一步探讨。另外一佛二弟子下面的佛塔,具有早期佛塔的特征:莲座之上的三层塔阶,球状的覆钵,六层相轮的塔刹,较宽大的伞盖(见图23),均为吐蕃和11世纪时期佛塔的特征。另外,还有拉萨东郊的协村杰丁噶摩崖石刻造像群,其第一期遗存属于吐蕃时期。因篇幅所限,在此不赘,请参阅已发表的调查简报。[18]

图21 凯布摩崖造像全景(2022年)

图21 凯布摩崖造像全景(2022年)

图22 凯布摩崖造像一佛二弟子

图22 凯布摩崖造像一佛二弟子

图23 凯布摩崖造像佛塔

图23 凯布摩崖造像佛塔

(五)碑刻

严格意义上,碑刻并不属于独立的纪念物,而是寺院或宫殿的附属性构筑物。但为了简单归类,将其暂列为一类遗存。拉萨河谷区域分布的吐蕃时期石碑共有4通,上游1通,中游2通,拉萨河支流1通。关于这些石碑的文献学方面的研究较多,在此重点对石碑本身作简要介绍。

1.夏拉康碑

夏拉康位于拉萨市墨竹工卡县尼玛江热乡政府西南近1公里的夏村,距离拉萨市东北近100公里、距墨竹工卡县城 25 公里。夏拉康院门及殿堂门朝向东,拉康殿堂门口原立有两通碑,现仅剩下殿堂门口右侧,即南侧一通石碑,以及左侧即北侧的一个碑座(见图24)。两通碑朝向为东或东南,但过去发表的资料中认为朝向南。以殿堂门作为参照,对这两通石碑进行命名时,过去发表的资料中将左侧的碑称为“东碑”,右侧为“西碑”;也有将东碑称作“乙碑”,西碑为“甲碑”者。[19]实际上,按照稍微准确的方向为参照,所谓东碑或乙碑位于殿堂门口北侧,故本文将其称为“北碑”,而所谓西碑或甲碑位于殿堂门口南侧,故称之为“南碑”。

夏拉康是由娘·定俄增主持修建,其等级并不低。所以赞普为其颁布敕令,在寺院门前勒石竖碑。两通石碑碑座为方形,在四面雕刻有装饰纹样。朝向门外的碑座正面,均为雍仲符号(见图25),但在可见的碑座侧面上装饰的纹样,两通石碑的内容略有差别。南碑基座北侧装饰有宝瓶(见图26),北碑南侧基座为火焰宝珠纹饰(见图27),北碑基座北侧装饰伞盖(见图28),其中伞盖装饰纹样得以看到,是因为2016年对该碑座进行了略微移动,之前是看不到的。

图25 夏拉康北碑基座东侧雍仲装饰 图26 夏拉康南碑基座北侧宝瓶装饰

图25 夏拉康北碑基座东侧雍仲装饰 图26 夏拉康南碑基座北侧宝瓶装饰

夏拉康南碑形制特征有以下几点较为突出:①长方形碑座;②碑座装饰雍仲、插花莲座宝瓶;③庑殿顶碑首,但不见顶饰;④碑身正文右下角,有个基本与“封印”大小一致的方形凹槽;⑤正文四周有细线边框线,类似于唐代后期石碑中出现的“界栏”,只不过这里的边框线很细,也未见唐碑中界栏那么宽或装饰图案后形成“花栏”的结构特征。夏拉康北碑的整体形制与南碑一致,而且可以说是以南碑为参照制作的,只是在规模上这要比南碑略小一点。在装饰图案上,这通碑的碑座左侧的火焰摩尼宝珠纹样不同于南碑,除此以外,其他装饰和形制皆与南碑相同。吐蕃时期石碑中,与这通石碑碑座形制一致的仅有噶迥拉康碑。

2.嘎琼寺碑

该碑已经遭到破坏,但从老照片和石碑碑帽、碑座等看,总体上与夏拉康两通石碑形制更为接近。

目前所见吐蕃时期石碑的碑座大致可分为四种,叠涩方座;莲座;长方形或方形座(即方趺);龟趺座。然而,仅赤德松赞刊立的夏拉康两通石碑和嘎琼寺碑共三通石碑的碑座为“方趺”。时间上比这三通碑要早的赤松德赞时期的拉萨雪碑,以及晚于这三通石碑的赤祖德赞时期刊立的温江多石碑、江浦寺碑,均不见“方趺”碑座。这种形式的碑座是赤德松赞时期独有的形制。

图27 夏拉康北碑南侧基座火焰宝珠纹饰

图27 夏拉康北碑南侧基座火焰宝珠纹饰

图28 夏拉康北碑基座北侧伞盖装饰(2017年)

图28 夏拉康北碑基座北侧伞盖装饰(2017年)

嘎琼寺作为吐蕃最高规格的王家寺院,其碑首是写实的带瓦屋顶、滴水特征的庑殿顶,且有顶饰(见图10),碑首底部有重瓣莲花装饰;而夏拉康两通石碑的碑帽尽管是庑殿顶式,但不见屋顶写实特征,不见顶饰,估计是为分别王家与大臣的等级差别有关。

3.温江多碑

温江多寺院内,共有两通石碑,一通是明显带有吐蕃特征的龟趺座石碑,立于吾香拉康外面的西侧(见图29),另外一通原立于吾香拉康院子内(见图30)。两通石碑均遭破坏,幸亏龟趺座依然完好无损(见图7)。原来立于吾香拉康院子内的石碑,碑首为庑殿顶且有圆球顶饰。碑身上装饰有八吉祥徽、七政宝等装饰图案。碑座为三级台阶,与拉萨雪碑或恩兰达扎路恭纪功碑、江浦寺碑三级台阶碑座是一样的。尽管这通碑上没有文字能判定其年代,但从庑殿顶碑首来看,也不排除是吐蕃时期的石碑。

温江多石碑的龟趺座是目前所知吐蕃时期体量最大的一座,同期的碑座为龟趺的石碑有唐蕃会盟碑、列山墓地碑(仅存不完整的碑座)、赤德松赞墓碑。由此看来,这几座吐蕃碑中,运用龟趺最早的是赤德松赞墓碑这通碑。吐蕃碑中采纳唐碑形制特征的“龟趺”是赤德松赞儿子即赤祖德赞(或称热巴坚,815-838/842 年在位)时期开始并流行的,之前不见,吐蕃覆灭后也再未见延续。需要指出的是,这通龟趺座石碑的碑首也是庑殿顶(见图29),而且在其四个侧边做成菱格后其内镶嵌带釉的陶质装饰品,这样的装饰在其他的吐蕃石碑中所鲜见。

4.江浦寺碑

江浦建寺碑目前因为在楚布寺院内,所以也有人也称它楚布寺碑。根据文献记载,江浦寺初建时的名字为拉玛拉康,后赞普赐名更改为江浦寺。

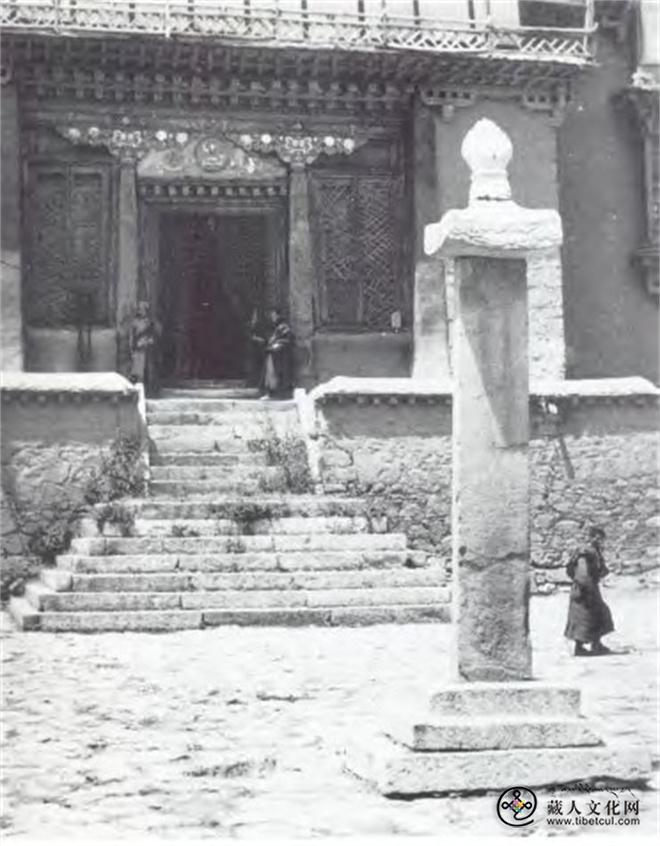

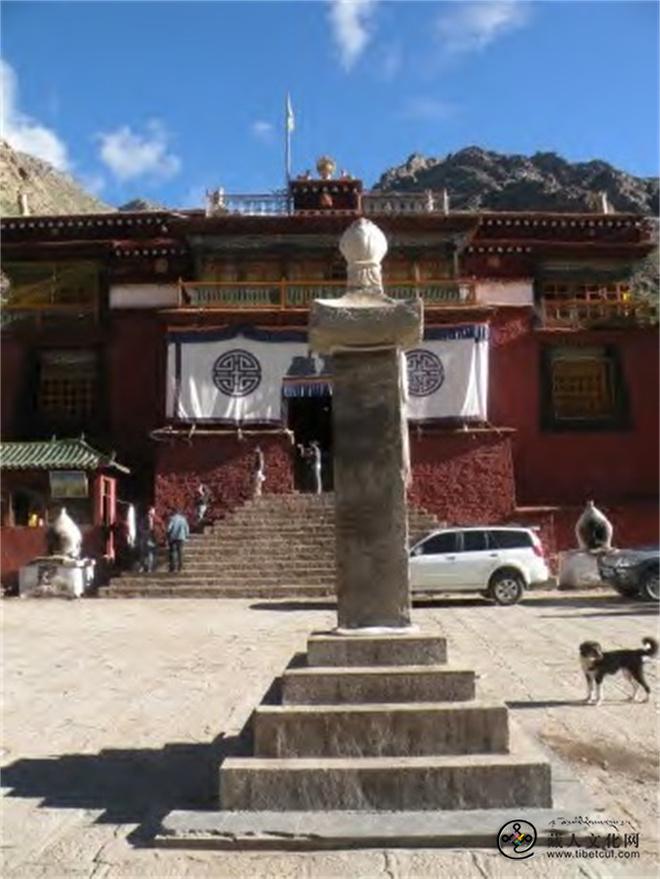

根据黎吉生于 1948 年拍摄的照片,原石碑是立于三层叠涩方座上(见图31)。但目前在楚布寺(江浦建寺)院内的石碑为四层叠涩方座(见图32),碑首庑殿顶式样戴莲座火焰宝珠,碑首四面为如意云点缀(见图 33),碑首底部为重瓣莲花装饰(见图34)。

图29 温江多石碑1949年的情况

图29 温江多石碑1949年的情况

图30 吾香拉康院内的石碑(1949年,黎吉生摄)

图30 吾香拉康院内的石碑(1949年,黎吉生摄)

图31楚布寺(江浦建寺)碑(1948年,黎吉生摄)

图31楚布寺(江浦建寺)碑(1948年,黎吉生摄)

图32 楚布寺(江浦建)碑

图32 楚布寺(江浦建)碑

图33 碑帽正面浮雕升云

图33 碑帽正面浮雕升云

图34 碑帽底部莲花

图34 碑帽底部莲花

原碑三层叠涩方座的做法与公元763年竖立、记载恩兰·达札路恭纪功碑的拉萨雪碑座相类,而碑首的庑殿顶式仿效了赤松德赞在位后期的桑耶寺碑(779 年立碑)以来吐蕃石碑中流行的庑殿顶。碑帽四个侧边浮雕升云装饰的做法与唐蕃会盟碑(823年立碑)、赤德松赞墓碑(815年或稍晚立碑)、琼结达孜桥碑(797年之前立碑)基本相似,但具体造型特征有异。在碑帽底部装饰浮雕莲花的做法,与嘎琼寺碑首底部装饰一样。立碑于11世纪的林周县结拉康碑的碑帽底部,同样可以见到莲花装饰,结拉康碑帽底部的这种浮雕莲花的额装饰显然是受到了江浦寺碑帽的装饰影响。江浦寺碑首顶饰莲座火焰宝珠的做法,同样见于拉萨雪碑,但从特征看,拉萨雪碑的顶饰更像是后期修复安装的。

三、相关问题探讨

吐蕃时期,拉萨河谷的核心区域内出现的各类建筑,似乎与宗教权威和政治权力空间的重建密切相关。

(一)逻些神庙:佛教神庙与权力中心的重构

正如前文所述,“逻些”地名是因为修建拉萨大昭寺而得名。根据文献记载,松赞干布(617-650)迎娶文成公主后,她根据五行算卦认为,吐蕃地形如女魔仰卧状,拉萨河谷冲积平原湿地上的沃塘湖(Vo thang mtsho)被认为是女魔的“心血”,逻些位于女魔心脏上,湿地中央有两座山丘为女魔心脏的“骨骼”。依据吉凶地相,在女魔心脏位置上修建起了逻些神殿(拉萨大昭寺),同时修建了热莫且(Ramo che)神殿即拉萨小昭寺、查孜(Brag rtse)共三座神殿作为拉萨河谷中最为核心的圣地。

基于堪舆地相来选择女魔心脏部位上修建拉萨大昭寺,除了以鲜明立场来弘扬佛教的目的外,还有更为重要的目的应当是政治权力空间的“中央”地位的重构和确立。首先,以堪舆地相来定义吐蕃地形为女魔仰卧状,因此以降魔和弘扬佛法的理由,在女魔核心的部位“心脏”上修建拉萨大昭寺;其次,吐蕃军政建制中划分的卫藏四茹(或四翼)之乌茹位于中部拉萨区域,其中心就在拉萨热莫且(Ra mo che)。[20]热莫且即小昭寺,位于大昭寺北面,直线距离六百余米。由此看来,女魔心脏上修建的神庙和军政建制中的乌茹之中心的确定,应当是宗教权威和政治权力空间的重构和确立。

(二)逻些城:吐蕃都城还是信仰圣地的重构?

今拉萨城市中心的大昭寺、小昭寺的修建,其直接的目的似乎是为供奉来自大唐和尼婆罗的两尊佛像,但同时,也不能忽视吐蕃王室对佛教的大力推崇和支持的目的。另外,在拉萨中心区附近修建的查拉鲁普石窟寺,以及可能是松赞干布时期修建的法王洞情况看,我们均不能看出今日之拉萨城区内存留着与作为吐蕃都城“逻些”相对应且本该具有的聚落建筑规模和宫城规制。

今日之拉萨城,无疑是后期历史中以大昭寺为中心而慢慢发展起来的城市,加上 17 世纪时期布达拉宫的全面修建,使它成为西藏乃至藏文化的“核心区域”。目前掌握的信息来看,7-9世纪时期的“拉萨城”作为吐蕃的政治、文化中心的考古遗存证据并不充分。

9 世纪开始,吐蕃的政治、文化中心位于拉萨河下游流域的温江多宫殿及其寺院,另外拉萨河中上游流域的嘎琼拉康、夏拉康也是这一时期重要的文化中心。

五世达赖在《西藏王统记》中记载了拉萨北部的娘热河谷,松赞干布修建了九层高楼的帕绷喀(Pha phong kha)宫殿,[21]并在那里松赞干布闭关三年,从吐蕃贤臣和藏文创始人吞弥桑布扎处学习过藏文。但更早的文献中,我们并未看到这样的记载。另外,《贤者喜宴》中记载:松赞干布在红山上修建了布达拉宫堡的同时,王宫南面为王妃修筑的九层宫室。[22] 《旧唐书·吐蕃传》也有记载“: 我父祖未有通婚上国者,今我得尚大唐公主,为幸实多。当为公主筑一城,以夸示后代”[23]。但对于上述记载的真实性,我们仍需存疑。另外,从敦煌吐蕃古藏文文书中记载吐蕃赞普在拉萨河谷、山南雅砻等地的营帐迁移中可获知,赞普主要的安营地方并不是修建布达拉宫的红山及其周围,而是在今日拉萨城的外围山谷内。

从拉萨城市发展史来看,17世纪以后,这里就真正地成为了西藏的政治、经济、文化的中心。那么,吐蕃时期的都城概念、形式和实践到底是如何呢?从考古证据来看,它与东亚古代国家的都城概念和建筑空间的创造实践是截然不同的,我们在拉萨河谷所能看到的就是上文介绍的那些建筑与遗址。

吐蕃的“都城”概念和实践也许只是不断移动着的国王的“行宫”,它可以是随季节不断更换空间的一座建筑宫殿,也可以是不断移动的牙帐行宫,带有更加强烈的移动性、灵活性。那么,对于国家都城的认同,吐蕃统治者会不会只是一种精神层面上的认同?

无论从考古证据方面,还是理论探究的层面,我们都需要拷问吐蕃的“都城”及其统治机制到底是一种怎样的情况?这些问题,也是未来我们需要努力的方向。

附记:本文是中日韩三国学者组织的2022 年度“关于东亚古代都城与都市网络的宗教空间综合性比较历史研究”的第3回国际会议发言稿。本文写作得到了陕西省考古研究院张建林老师的指导,在此表示衷心的感谢!

参考文献:

[1] 巴桑旺堆. 藏族古代邦国、小邦、千户府及“域参”新考(藏文)[M].拉萨:西藏人民出版社,2020:8-12.

[2] 米玛次仁.敦煌历史文书中的西藏地名(藏文)[M].拉萨:西藏藏文古籍出版社,2005:9-10;王尧,陈践,译注.敦煌本吐蕃历史文书(增订本)[M].北京:民族出版社,1992:21,150.

[3] 米玛次仁. 敦煌历史文书中的西藏地名(藏文)[M]. 拉萨:西藏藏文古籍出版社,2005:9-10;王尧.王尧藏学文集(卷二)[M]. 北京:中国藏学出版社,2012:43,50;巴桑旺堆.吐蕃碑文与摩崖石刻考证(藏文)[M].拉萨:西藏人民出版社,2011:175.

[4][7] 宿白.藏传佛教寺院考古[M].北京:文物出版社,1996:3,10,21.

[5][8][20] 弟吴贤者.弟吴宗教源流(藏文)[M].拉萨:西藏藏文古籍出版社,1987:284,297,272.[6] 巴俄·祖拉陈瓦.贤者喜宴(藏文)[M].北京:民族出版社,2006:124-125.

[9] 王尧,陈践,译注.敦煌本吐蕃历史文书(增订本)[M].民族出版社,1992:19-20,149-150.

[10] 谢继胜,贾维维.温姜多无例吉祥兴善寺修建史实考述——兼论藏文史书记载的温姜多寺、昌珠寺与于阗工匠入藏的关系[J].故宫博物院院刊,2011(6).

[11] 巴桑旺堆.吐蕃碑文与摩崖石刻考证(藏文)[M].拉萨:西藏人民出版社,2011:204-205.

[12] 张怡荪.藏汉大辞典[Z].北京:民族出版社,1984:2194.

[13] 张建林,席琳.吐蕃王室大寺的两种类型:大昭寺类型与桑耶寺类型[J].考古与文物,2024(4).

[14] 陕西省考古研究院,西藏自治区文物保护研究所,等.西藏曲水温江多遗址2021-2022年发掘简报[J].考古与文物,2024(4).

[15]〔意〕图齐.到拉萨及其更远方——1948年西藏探险日记[M].李春昭,译.北京:中国藏学出版社,2017:146.

[16] 西藏文管会文物普查队.拉萨查拉路甫石窟调查简报[J].文物,1985(9).

[17] 宿白. 记西藏拉萨札拉鲁浦石窟寺[G]//中国石窟寺研究,北京:文物出版社,1996:311-312;宿白.藏传佛教寺院考古[M].北京:文物出版社,1996:24.

[18] 西藏自治区文物保护研究所.西藏拉萨市协村杰丁噶摩崖石刻造像群调查简报[G]//西藏文物考古研究(第4辑),北京:科学出版社,2022: 54-75.

[19] 王尧. 吐蕃金石录[G]//王尧藏学文集(卷二),北京:中国藏学出版社. 2012:113-133.

[21] 阿旺洛桑嘉措.西藏王统记(藏文)[M].北京:民族出版社,1992: 41.

[22] 巴吾`祖拉陈瓦.贤者喜宴(藏文,上册)[M].北京:民族出版社,1985: 159.

[23] 罗光武.两唐书吐蕃传译注[M].北京:中国藏学出版社,2014: 10.

基金项目:2022年度西藏自治区哲学社会科学专项基金项目“新发现藏文史籍《俄氏噶举历辈师徒传记(甲乙本)》译注”阶段性成果,项目号:22BZJ01

第一作者简介:夏格旺堆(1973-),男,藏族,西藏日喀则人,西藏自治区文物保护研究所研究馆员、副所长,主要研究方向为青藏高原考古、西藏古代历史。

原刊于《西藏大学学报(社会科学版)》2024年第3期(总第159期),原文版权归作者和原单位所有。