摄影:觉果

摄影:觉果

——万玛才旦电影中的影像民族志书写

摘要:“藏地”作为地理概念凸显了藏地电影的地域特质与民族志属性,确立了其独特性与主体性。21 世纪以来,以万玛才旦为代表的导演群体聚焦藏地地理文化生态,开创“藏地新浪潮”创作范式。从影像民族志视角观照,万玛作品突破早期少数民族电影的异域想象与政治叙事,重塑民族主体性表达。其创作实践既为中国电影学派注入地方经验与民族话语,促进中华文化建构,又通过影像革新实现与世界电影的美学对话。

关键词:影像民族志 ;万玛才旦 ;藏地影像 ;民族叙事

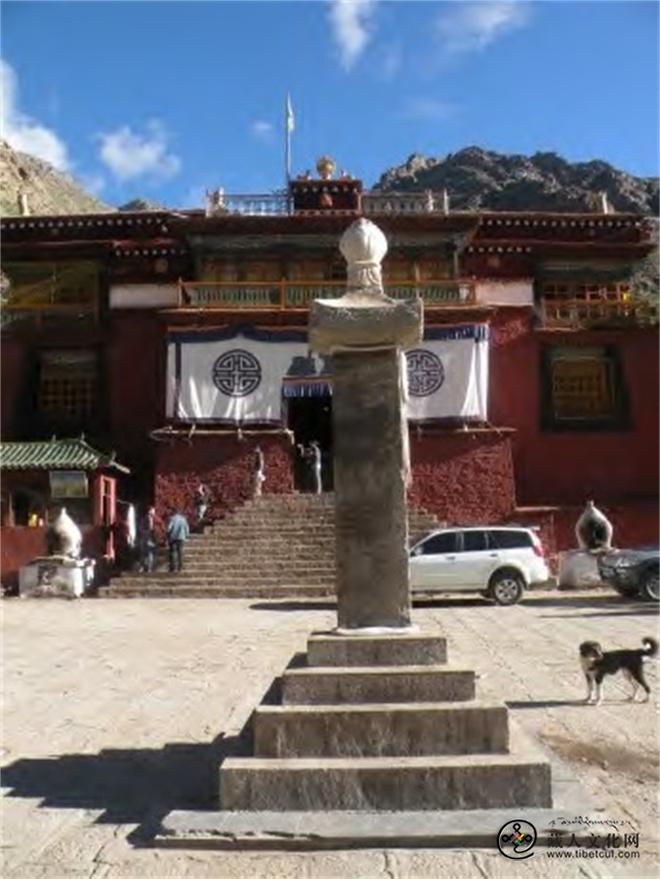

“藏地”作为一个地理学术语,与“藏族电影”和“藏语电影”不同,它特别强调了叙事空间的地域性,即故事的展开和进行都在藏地。[1] 这种特定的地域指向不仅彰显了“藏地电影”的独特性,同时也强调了“藏地电影”的主体性,突出了其民族志的属性。自 21 世纪以来,以万玛才旦为代表的导演群体将镜头聚焦于藏地的地理环境、生活习俗和宗教信仰,引领了“藏地新浪潮”的电影创作趋势。《静静的嘛呢石》(2005)、《寻找智美更登》(2009)、《塔洛》(2015)、《撞死了一只羊》(2019)、《雪豹》(2023)等作品的上映,标志着万玛才旦试图超越意识形态的召唤和商业逻辑的束缚的历程,采用现实主义手法,还原一个“真实”的藏地影像民族志。

在霍米·巴巴提出的“民族作为叙事”理论中,[2]认为民族是在浪漫化和隐喻性叙事中构建的形象。这一理论与安德森的“想象的共同体”理论相呼应,[3]都视民族为一种建构的产物,但霍米·巴巴更强调叙事的角度,认为民族的建构依赖于话语叙述、地缘经验和隐喻标识等多个方面。从影像民族志的建构视角来看,万玛才旦的藏地电影不仅解构了早期少数民族电影的他者想象和政治导向,而且彰显了民族主体性意识。同时,这些作品为中国电影学派的创作增添了地方经验和民族话语,为中华民族文化的建构和延续做出了贡献,也是与世界电影的交流对话和图像更新的一部分。

一、影像民族志的整体性生活方式表达

(一)民族志的整体性表达

民族志是研究人类文化的重要工具,它不仅记录文化现象,还深入解释和分析其存在的原始与变迁过程。克利福德·格尔茨在《文化的解释》中提出,民族志是实践者创造的产物,是对文化进行深入描述和分析的一种方式。在不断的探索过程中,民族志所传达的文化越来越接近雷蒙德·威廉斯所说的“整体人类生活方式”[4]。

随着时代的发展,民族志的形式和内容也在不断丰富。在视觉主导的现代社会中,图像成了主要的交流媒介。“影像社会”通过图像反思和调整传统的民族志写作方式,通过展现个体的具体生活来触及“真实性”。费孝通认为这种“个体”是实在的,其虽然处于社会结构内层,却充满了主动性。[5]影像民族志努力再现日常现实,摆脱过去的固有偏见,不再将叙事中的人物客体化,而是通过展现日常生活,使观众与影像中的文化处于同一景观之中,引发不同区域人群的思考和共鸣。

(二)影像民族志的特性

影像民族志之所以能够完整地表达文化,使电影文本的读者“心领神会”,其正是在于“影像”本身的特性。正如安德烈·巴赞所说:“摄影机镜头使我们摆脱对客体的习惯看法和偏见。”[6]镜头赋予我们自由观察世界的视角和理解生活的多种可能性,使不同文化背景下的人们能够从中看到不同的世界,并获得开放的世界的民族志链接;同时,观众对影像视觉呈现的文化能够获得不同的感知,其不统一性使观众也是自由的;这种“感知”不是简单的“知道”,而是对迈克尔·波兰尼所说的“默会的知识”[7]的理解。文化书写者传递的不仅是记录的知识,更是一种解释科学,影像民族志使现实得以被诠释和理解,揭示一种“默会的知识”,使观众结合自在个体的生命经验,感受这种表达,从而产生共鸣,其意义隐藏在“文化底色的人性本质、情感、象征、隐喻、自觉、信仰等人类特性并非完全能由科学所解释”[8]的人类学表达之中,观众通过影像本身得以理解。影像民族志是对意义“深描”的尝试,更是一种充满可能性的表达。

二、万玛才旦的“藏地”本土身份叙述

在中国电影史上,藏地电影的诞生与国家政治意识形态紧密相连。“民族国家”的空间形象建构是不可或缺的。同时,影片制作也自然包含了“民族文化”被发现和吸纳的过程,少数民族地区的异域自然景观和习俗信仰成为电影导演创作的绝佳素材。

然而,早期少数民族题材电影,虽然被称为“少数民族电影”,但“少数民族影片的叙述者并非少数民族的自我表达,而是汉族对少数民族的再构建”,影片用阶级认同取代民族认同和文化认同,用进步/落后的二元对立消解少数民族文化中的宗教信仰、巫术民俗,用爱情叙事弥合汉族和少数民族之间的叙事裂痕。换言之,民族性仅仅作为少数民族题材电影的装饰物,民族叙事成为供他者想象的“漂浮的能指”[9]。

进入新时期,藏地电影经历了一个“去政治化”的过程,但对藏地空间的景观化展现一直存在。田壮壮的《猎场札撒》(1984)、《盗马贼》(1986)试图从文化地理的边缘处审视民族文化;谢飞的《黑骏马》(1995)、《益西卓玛》(2000)尝试通过爱情故事,在记录藏地真实生活的同时,以“解释”的姿态传递一种符合主流价值的中国形象;陆川的《可可西里》(2004)、赵鹏的《天脊》(2010)、张扬的《冈仁波齐》(2015)、《皮绳上的魂》(2016)等影片关注藏地空间中传统与现代之间的紧张关系,反思中国现代化转型期间的问题。但无论是审视民族文化、传递中国形象还是反思现代性问题,藏地空间及其文化内涵始终未能浮出历史地表,在想象化和景观化的重重遮蔽中成为无法言说的失语者。

21世纪以来,以万玛才旦为代表的藏地本土导演,基于民族文化身份的自我认同,努力摆脱意识形态询唤和商业逻辑规训,积极进行自我表达,打破过去电影对藏地空间、藏地生活、藏地习俗的虚构景观,重构真实的藏地电影。

(一)个体身份认同与藏地认同

万玛才旦的电影打破了常规,他的镜头不仅仅讲述了故事,更是展现了一种“人类生活全景”,在人类学的角度上展现了文化的深度。“他用一种质朴的乡土气息,在影像中开辟了一条关于西藏和藏族的新叙事路径。”[10]这条路径上充满了真实的日常,虽然琐碎,却因为它们让观众们“感受”到了背景中的个体意义探索之旅,体验并共鸣于影像中人物的生活,因此显得格外伟大。他认为,“以往其他民族导演拍摄的藏族题材电影,往往忽略了藏族人作为个体的丰富、立体和生动的人性”[11],而他的电影则不加掩饰,将藏族人民的真实生活呈现在了大银幕上。

万玛才旦的长片首作《静静的嘛呢石》于2005年上映,故事中的小喇嘛对悟空面具情有独钟,总是随身携带。虽然他表面上在诵读经文,但心思却飘向了他心中的“唐僧喇嘛”。他既是一个孩子,也肩负着喇嘛的职责,其中似乎有年轻一辈对传统宗教牺牲精神的质疑,又或许是某种精神的冷漠,相比智美更登,他更爱的是VCD。大都市拉萨的召唤,伴随着《西游记》、VCD、摩托车、迪斯科一起到来,随着最后一位石刻老人的离去,传统的消逝和现代的涌现碰撞在一起,工业社会和资本共同塑造了新的藏地,冲破了传统的梦境,也在编织着新的梦境。“所有的文化都在交织,它们是混合的、多样的、截然不同的。”万玛才旦直视这种复杂性,打破藏地的外围神性,通过影像对现实之外景观进行批判,以平和而简单的日常节奏,使旁观者接近最质朴的生活。

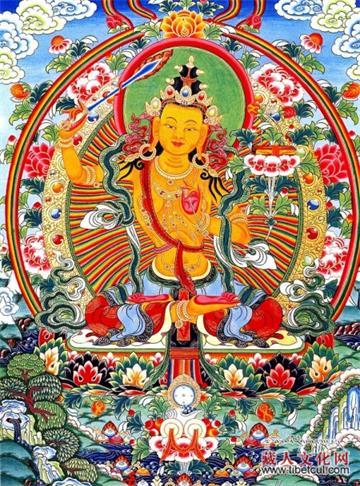

2009年上映的《寻找智美更登》(2009)讲述了一位导演在寻找一个适合饰演智美更登的演员过程中的旅程。万玛才旦在拍摄《静静的嘛呢石》期间,曾听闻一位藏族商人讲述自己的初恋故事,这段真实经历激发了他创作《寻找智美更登》剧本的灵感,他这样说道:“《智美更登》可能就是最形象、最通俗、最深入人心的一种方式。”万玛才旦并未采用藏戏传统的线性叙事,而是将其片段打散,巧妙地嵌入电影之中,创造出“戏中戏”的效果。在《寻找智美更登》这部电影中,戏剧电影的拍摄过程与多个故事线交织,构建起丰富的文本层次。在影片中,传统藏戏《智美更登》的情节与影片中被称为“活智美更登”的老人的故事相互映照,使得不同的故事文本相互映射、阐释,从而极大地扩展了电影的叙事深度和复杂性。

2015年上映的《塔洛》讲述一个牧羊人的故事。这是一个孤儿,一个单身汉,一个办理身份证无法说出姓名和年龄的人,一个为了有身份剪辫子、卖羊的人,最后他照了相,也被骗了钱。万玛才旦对塔洛的书写是客观直接的,为观影者提供了解读自由。藏地人民身份变迁的过程性通过个体在万玛才旦的影像中得到了最为准确的表述。在影像中万玛才旦借助“镜视角”,身份在“看与被看”的设定中逐渐变化,也是被动的变化。[12]塔洛的迷失似乎代表着无数个体面对变迁时的无所适从,万玛才旦的叙事带领着观影者思考这一点,“迁移”出故乡这一主题,不断被解构又被建构,并且永远处在过程中。

《撞死了一只羊》于 2018年上映,讲述了一个关于复仇与救赎的故事。此次,万玛才旦援引了“梦境”的概念,“梦是与清醒意识相异的心灵状态,其隔绝于物理现实,却又是传达主观甚至客观‘真实’的介质”[13]。金巴在公路旁靠着卡车睡着时梦境就开启了,万玛才旦制造了一系列梦境中的选择,这些选择无论多荒诞,都是在寻求解决的途径。梦虽是虚幻的,但承载着人的欲望。通过梦境,展现出金巴的仇恨、痛苦与脆弱,也呈现出金巴的信仰与欲望。在梦中,金巴完成复仇,终结了一次轮回。

2019年上映的《气球》是万玛才旦营造“梦境”和想象的一次新的尝试,其以白色的气球作为故事的支点,将影片的争议与冲突围绕女性展开。万玛才旦温柔地将目光落在达杰的一举一动中,从中折射出卓嘎的困境、“尼姑”的忏悔、达杰的忧思、气球与“气球”的重叠等等,《气球》叙事并非以一点为主,它是传统信仰与现代观念的多面体宏观意识下的个体叙事交织。该片中,卓嘎实现生育自由的困难重重,她始终在进行反抗,但这种反抗并不十分强烈,或者说只是在现代生育观念的冲击之下试图掌握自己的生育权。影片结尾定格在卓嘎坐上手术台,万玛才旦并未说明她的选择,而是将问题留给现实,给予我们想象的空间。

2024年4月,在万玛才旦离去后,备受瞩目的《雪豹》终于走进人们的视野中。它讲述雪豹闯进牧民羊圈后,人们寻找解决办法的故事。这仍然是一个具体到个体层面的故事,牧民金巴、雪豹喇嘛弟弟、金巴父亲、大嫂、央金、电视台记者……他们都是构成本片的叙事要素,但不同于以往的是,这一次,万玛才旦用较多的篇幅指向人类之外的雪豹的视角。雪豹不再仅仅为推动叙事发展或作为某种象征而出现,而成为本片的核心,是叙事的重要枝干,是一切的承载者。

(二)他者视角的在场疏离

在万玛才旦通过不同的人物完成对自我“藏地”身份的构建的同时,他的影像表达也在不断模糊现实与想象的边界,提供一种站在远处的他者视角,使人们不经意间进入到藏地空间中,又始终能及时地走到画外空间,作为在场的旁观者和万玛才旦一同思索故事以外的意义。

《静静的嘛呢石》透过小喇嘛作为故事表达的媒介,展示出藏地空间中传统与现代、宗教与世俗、都市与乡村的对立,宗教信仰不再是一种文化景观被神秘化和崇高化展现,藏地普通人被参与到社会生活中,对城市化的事物感到割裂和迷茫。一切都是安静的,矛盾就在这种安静中生发出来,在草原上的风中,在摇晃的帐篷中。

《静静的喇嘛石》中引发恐慌的现代仪器,在《寻找智美更登》中成了文化创造的积极参与者,时代的步伐迅猛,当前作还停留在 35毫米胶片电影机的胶片时代,在新作中就已经完全步入了数字时代。现代科技,曾经是冲突的源头,现在却转变成了藏族人民保护传统文化的有力工具。人们以主人翁的姿态,轻松而愉快地与现代技术和谐共存。

《塔洛》展示了个体的命运,并且观者从中窥视到个体卷入时代洪流时的迷茫与惆怅。它浓缩出完整的个体意义,并展示了“整体的生活方式”[14],通过影像予以田野化的真实讲述。《塔洛》以藏地独有的方式冲击观者的内心,促使人们思考关于乡土命运的问题。

站在旁观者的视角,万玛才旦在《撞死了一只羊》中为羊超度,为金巴完成复仇,也终结了一次欲望的轮回,它们荒诞地提示着观众从画面中抽离,去主动思考形成这一电影文本的民族志背景,并由此塑造出一种能够得到共鸣的文化信仰。同时,万玛才旦也在对这种传统进行批判,这种批判不是来自上帝视角的凝视,而是一种在场性的关怀,他并未塑造关乎传统与现代的宏大叙事,而是通过对具体细微的观照描绘出个体面对传统信仰时的两难,杀手金巴固守康巴复仇传统,但最终他也选择了回到沉默的现实,放弃传统的复仇。《撞死了一只羊》通过讲述一段救赎的故事,使人们反思某种特定文化的合理性,这正是影像民族志为其阅读者铺设的一条感知生活的道路。

格尔兹说:“文化是借以符号形式表达的前后相袭的概念系统,借此人们交流、保存和发展对生命的知识和态度。”[15]《气球》是对藏地女性意识的一次直接呈现,并不带有强烈的呐喊性质,也无法对其进行过多的美化处理,万玛才旦表示,“它不是完整意义上的觉醒,在藏区那种自主的觉醒我觉得还不是特别可能.....最终促使她抗争的应该是综合因素”[16]。传统与现代的交叠一直是万玛才旦影像的主题,他并未直接地通过影像进行述说,而总是在静静地观察着并呈现着个体及其生活。气球作为矛盾的焦点和叙事的核心,承载了传统文化与现代文明的冲突以及个人的选择,引领我们思考关于乡土传统文化的意义。

《雪豹》是万玛才旦一次重大的尝试,他将镜头转向别处,借助雪豹的视角表达个体的命运。在这样的表达中,人是次要的,也是复杂的。从《草原》时期被刻画出的人的渺小和不断的变迁在《雪豹》中达到顶峰。事实上,《雪豹》还留下了诸多问题,变迁从何时开始又将在何处暂停、自然和社会的双重框架下的人类因何存在又处于何位置等等,在雪飘落,雪山归于一片空白的时刻,我们明白,万玛才旦对藏地乡土的表达其实是关于人类整体命运的迷思,如吉狄马加的一首诗:“一只雪豹,尤其无法回答 /这个生命与另一个生命的关系 /但是我却相信,宇宙的秩序 /并非来自偶然和混乱。”[17]

万玛才旦的电影叙事深刻地体现了影像民族志所应传达的文化实质,既真实又充满生机。万玛才旦电影中所描绘的个体生活,正是人类学家心目中的“希望的田野”。这些田野经验源自他丰富的生命历程,经过时间的洗礼,在影像中逐渐苏醒,显露其深层的文化意义。

三、藏地影像的文化表达

文化在很大程度上塑造了一个民族的身份和特征,赋予了民族和民族身份以具体的意义。这些意义并不是固定不变的,而是随着文化的表达和发展,在新的文化叙述中被重新诠释。对于藏地电影而言,无论是视觉上的自然风光、人文景观和社会环境,还是听觉上的方言和音乐,都作为叙事元素参与到电影叙事的构建中。尤为重要的是,这些具有民族特色和风格的叙事元素,也作为隐喻性的标识,参与到民族叙事的构建中,塑造了民族文化景观和主体意识。具体来说,藏地电影的隐喻性标识体现在两个层面:视觉隐喻中的民俗符号和听觉隐喻中的藏语方言,在万玛才旦的影像表达中,声音的隐喻符号占据了较多的部分。

(一)方言与音乐的母语表达

万玛才旦的电影作品常常巧妙地融入独具特色的藏地方言及藏地音乐,为观众带来更乡土化的影像体验。在众多少数民族题材电影为了追求“普适化”或迎合市场需求而选择采用普通话配音、融合交响乐编曲配乐的当下,万玛才旦却保持着对故乡最质朴和纯粹的表达意识。他的电影制作团队以及演员大多来自当地,他们坚守着使用母语进行叙述的原则,为电影增添了一抹神秘而独特的色彩。当电影情节需要使用汉语时,他们也会依据当地人的发音习惯进行“方言化”的巧妙处理。比如在《静静的嘛呢石》中,洛桑丹派饰演的小喇嘛的弟弟用生涩且不流利的汉语背诵课文;又如《塔洛》中西德尼玛饰演的塔洛用汉语背诵语录,这些语音的细节都极大地增强了电影的真实感以及反差效果。万玛才旦在电影中对民族语言(包括方言、文字)的应用绝非简单的堆砌拼凑,而是在简洁的对白中注入了哲学化的思辨。他并不依赖冗长繁复的台词,而是擅长运用质朴、简洁的对白来呈现,给观众留下了广阔的想象与思考空间。

另外,藏族传统音乐以其悠扬、神秘的特征,展现了典型的地域文化特色,可以视为藏族语汇的延伸。[18]万玛才旦在多部影片中恰到好处地融入民族音乐。在角色表达和内容呈现上尤为明显,在角色塑造与情节展现方面,以塔洛在卡拉OK演唱拉伊情歌《拉姆夏巴》为例,拉伊情歌以真挚、直白的情感抒发著称,其歌词多描绘恋人间的思念、对爱人美貌的赞美以及对美好未来的憧憬等,其具有特定地域文化,在一些特定社会活动或节日里常被即兴创作并演唱。塔洛在现代的卡拉OK场所演唱传统拉伊情歌,看似不合时宜,却深刻反映出角色内心的“迷失”以及对身份的“探寻”,同时展现了民族传统与当代文化交融中的“自我定位”,这正是塔洛成长背景与所处环境的生动缩影。

(二)民俗符号的信仰描绘

藏地影像的另一文化隐喻来源于民俗符号。其民俗符号可以分为三个主要类别:物质民俗符号、社会民俗符号和精神民俗符号。[19]其中,精神民俗符号强调藏族的宗教信仰和神灵崇拜,“朝圣”和“返乡”构成了藏族民族志影像中独特的公路电影形态,在以万玛才旦为代表的藏族导演的作品中被反复描绘。

“游离于秩序与空间的边界,公路电影表现出对现实社会的疏离与审视,即便时代更替,类型流变,影像意义越来越错综复杂,这种内在的美学特征始终保留不会变。”[20]公路电影作为一种电影类型,在中国电影实践中展现了其独特的叙事结构,即“逃离”与“寻找”的母题。万玛才旦的影像民族志创作中,均深刻体现了这一叙事模式。其作品中的主人公在秩序与空间的边缘游走,通过“逃离”行为以“他者”视角审视自身生活与文化,而在“寻找”过程中实现心灵的救赎与自我认同的重建。

在《撞死了一只羊》中,杀手金巴的流浪之旅是为了寻找“杀父仇人”,在传统复仇观念的驱动下,复仇成为其生活的核心信仰。然而,当他面对仇人之子时,金巴最终放弃了复仇,这一转变揭示了个体在传统与现代价值观冲突中的复杂心理与道德抉择。《寻找智美更登》通过制片人寻找合适演员的过程,探讨了个体在现代社会中对于身份与角色的迷茫。导演在寻找过程中对智美更登形象的认识逐渐模糊,引发对传统角色在当代社会中地位的深刻反思。《塔洛》中的主角塔洛在确认自我身份的过程中开始寻找,最终却失去了原有身份,无法融入新秩序,陷入了深深的迷茫。这反映了个体在传统与现代、边缘与主流的双重挤压下的身份危机。《气球》则通过因果循环、轮回转世的信仰与觉醒的女性对生育权的自我掌控之间的矛盾,展现了女主人公在传统观念与现代意识冲突中的“流浪”之旅。

万玛才旦的电影通过“逃离”与“寻找”的叙事母题,在故事层面上展现了个人身份在边缘与主流的双重挤压下的艰难寻找与重构,与影片所要表述的文化危机主题相契合。这些作品不仅是对藏族文化的深刻表达,也是对人类学意义上“整体生活方式”的传递,使观众能够感知并体会文化的意义。通过这些叙事,万玛才旦的电影作品为理解藏族文化提供了一个多维度的视角,同时也为电影学和人类学的研究提供了丰富的案例。

四、结语

万玛才旦用本我的藏地真实意识和他我的客观影像视角,为藏地叙事提供了完整的电影艺术表达,其电影作品中特定的藏地符号为人类学的文化记录提供了新的理论视角。在面对精神信仰的传递和文化变迁与融合的推动中,万玛才旦从不回避或美化冲突与矛盾,并且直接地迎向当代人类学领域所探讨的,如何在快速变化的世界中表达社会现实的问题,提供了一种深刻的社会现实的影像表述和民族志参考。万玛才旦的作品不仅是给予了藏地影像一种友善和诚挚的出口,更在影视民族志的意义上完成了对藏地文化的真实再现,不断向远处表达出“整体生活方式”的文化意义。

参考文献:

[1] 贾学妮, 王芳, 饶曙光. 想象藏地的方法:以国产藏地电影叙事为研究中心[J]. 电影文学, 2024(18):45-49.

[2] 王景琰, 张金尧. 守正与创新:新时代电视艺术创作的根本遵循[J]. 电影评介, 2024(17):7-13.

[3] [美]克利福德·格尔茨. 文化的解释[M]. 韩莉, 译. 南京:译林出版社. 2008.

[4] [英]雷蒙·威廉斯. 关键词 文化与社会的词汇[M]. 刘建基, 译. 北京:生活·读书·新知三联书店. 2005.

[5] 谷家荣, 罗明军. 文学民族志:中国社会学家的乡土叙事——《金翼》与《茧》的文本进路[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2024, 45(05):99-109.

[6] 汪健, 赵志安. 再论巴赞与电影新浪潮银幕:从放映的心理原理角度进行的考察[J]. 电影评介, 2023(12):49-52.

[7] [英]迈克尔·波兰尼. 个人知识:朝向后批判哲学重译本第1版[M]. 徐陶,许泽民, 译. 陈维政, 校. 上海:上海人民出版社. 2021.

[8] 庄孔韶主编. 人类学通论[M]. 太原:山西教育出版社. 2002.

[9] 张少文. 漂浮的能指与语言的困惑[J]. 外国文学, 2001(04):71-76.

[10] 万传法, 金澍. 新时代的侧影:习近平文化思想指导下国家形象的影像传播研究[J]. 电影评介, 2024(04):1-7.

[11] 白玛措. 叙事之美·乡土万玛[J]. 西藏艺术研究, 2023(03):4-9,31.

[12] 游盼. 探析少数民族电影的类型化创作——以《塔洛》为例[J]. 传媒论坛, 2019, 2(22):173-174.

[13] 张建亮, 蒋凤娟. 万玛才旦藏地影像叙事“万物皆善”之道探赜——兼论《撞死了一只羊》《气球》的传统文化重构[J]. 上海文化, 2023(02):102-109.

[14] 徐新建. 自我民族志:整体人类学的路径反思[J]. 民族研究, 2018(05):68-77,125.

[15] 张建亮, 蒋凤娟. 万玛才旦藏地影像叙事“万物皆善”之道探赜——兼论《撞死了一只羊》《气球》的传统文化重构[J]. 上海文化, 2023(02):102-109.

[16] 赵志军, 李杨. “不完成”能否成为方法——万玛才旦小说叙事的实验及其范式意义[J]. 阿来研究, 2024(01):162-170.

[17] 熊辉. 弱势族群文化命运的寓言式书写——读吉狄马加长诗《我,雪豹……》[J]. 西昌学院学报(社会科学版),2021, 33(04):88-93.

[18] 周默白. 新世纪藏族电影的美学风格分析[D]. 长安大学, 2022.

[19] 李祖玥. 民族志电影的主体构建、景观呈现与民俗探绎[J]. 电影评介, 2023(16):40-44.

[20] 尹晓楠. 在路上:公路电影中的空间表征与本体叙事[J]. 电影评介, 2021(Z1):72-75.

基金项目:国家社会科学基金艺术学项目“中国影视艺术的媒介融合、技术迭代与产业未来研究”(编号19BC031)。

作者简介:齐青(1965— ),男,上海师范大学影视传媒学院副院长,教授。研究方向为视听语言与影视创作;段昕彤(2001— ),女,上海师范大学影视传媒学院硕士研究生在读。研究方向为视听语言与影视创作。

原刊于《上海视觉》2025年第3期,原文版权归作者及原单位所有。