内容提要:2007年第三次全国文物普查时天祝县博物馆工作人员对百灵寺遗址进行实地调查过程中发现了敕赐普福寺纪功德碑残石。之前李占忠和乔高才让二位老先生于2001年对此遗址进行过调查研究,并撰写《百灵寺考察记》一文。吴景山先生在《安多藏族地区金石录》一书中也收录此碑,但两者对残碑文的识读抄录有多处不同。本文在再次调查的基础上,对未曾涉及和缺漏之处进行补充、订正,并就百灵寺的历史沿革及碑文略作考证。

关键词:天祝县;百灵寺遗址;普福寺纪功碑

百灵寺,原址建在天祝藏族自治县大红沟乡西顶村北坡,据《安多政教史》记载,唐朝时有“大乐神宫”之称。元明时为藏传佛教噶玛噶举的静修处,明永乐年间曾加以维修。明正统七年(1442年),妙善通慧国师锁南坚赞又主持修建了佛殿、道路、厢房、佛塔等建筑物,皇帝赐名为“普福寺”,清道光后毁于火灾,再未重建。笔者于2019年12月对该遗址及明正统敕赐普照福寺残碑进行了调查。现将调查情况略作整理,并对碑文涉及相关人物以及寺院历史沿革略作考证。

一、 百灵寺遗址和残碑现状

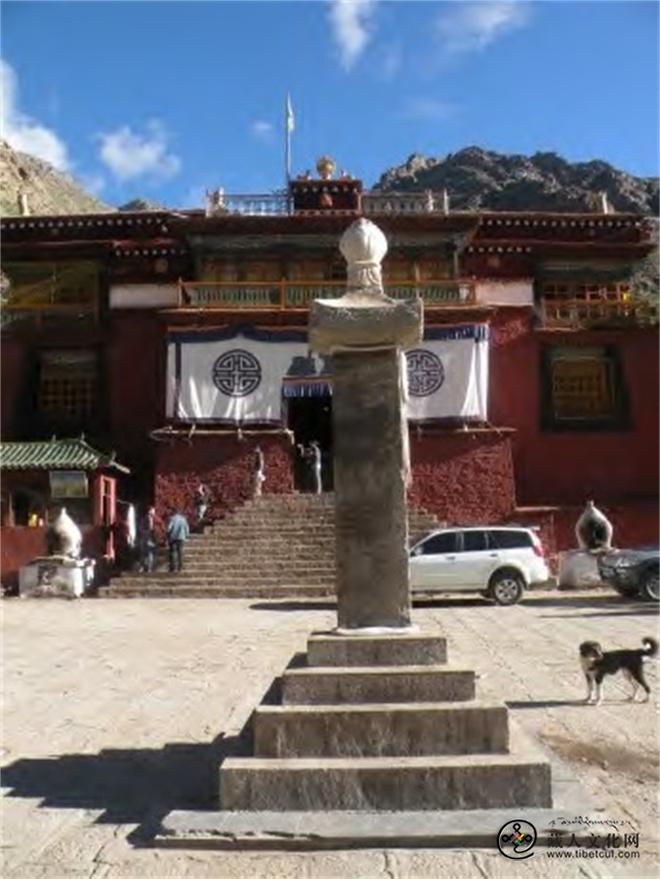

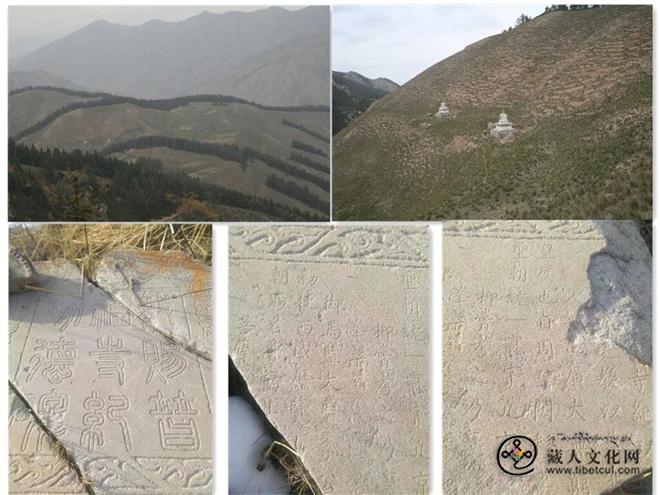

(一)百灵寺遗址现状百灵寺位于天祝县城西北约120公里,座落在靠近山顶的一个坪台上,现存遗址坐北朝南,分东、西两部分,中间隔一道山梁,西侧部分南北宽10米,东西长78.4米,人工砌筑石台基高3米,其上有新建藏式佛塔2座,佛塔东侧有房屋遗迹1处;东侧部分南北长150米,东西宽100米,遗存房屋遗迹9处,地表散布砖、瓦残片,石础、石条等建筑构件,遗址中心位置有“敕赐普福寺纪功德碑”残石5块,该碑基座1通,长1.3米,宽0.6米,高0.7米。

(二)残碑现状与录文百灵寺史料无详细资料可考证。

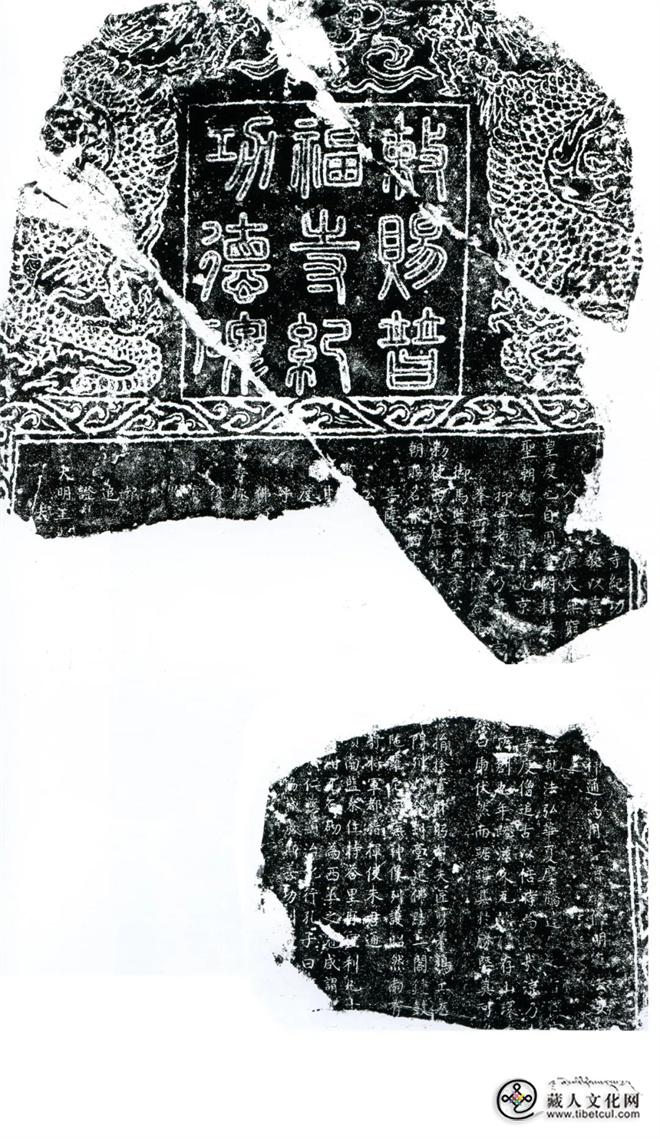

2007年第三次全国文物普查时天祝县博物馆工作人员对百灵寺遗址进行了详细调查,在实地调查过程中发现了部分建筑构件和“敕赐普福寺纪功德碑”残石5块,该碑基座1通,后对残石拼接识读发现一些关于百灵寺的重要信息。五块碑石,其中三块为碑额上面镌刻着完整的碑名“敕赐普福寺纪功德碑”。拼凑起来的碑额是完整的,碑顶半圆,碑文两边是浮雕二龙戏珠。碑名在60×40厘米扁长方形单线条方框内,字是双线条空心字篆书,9个字分3行,每行3个字;字呈竖长方形,每字宽约8厘米,长10至12厘米不等,书写规正,镌刻清晰。碑额方框下面是正文,以2厘米见方的楷书镌刻,字为阴文,因石碑破损,子不成句,文不成章。中段最长处约35厘米,上下大体齐洁,左右未破损,碑面有多处砸伤,个别字无法辨认。吴景山先生在《安多藏族地区金石录》中有此碑汉字录文[1],考虑到第二行中“慈悲□□(为宗),□□□□”与“神通为用,普济群伦”,第4行中“周星閟彩”与“汉□□□(日流祥)”,“□□竺乾”“法弘华夏”,第7行“苍龙□□□□□”“白虎伏然而踞蹲”均是对仗句,可知他的录文自第2行至16行中间均漏二字。现重录碑文于下:

01.□□□□寺纪功□□□(德碑记)┘

02.□□(佛氏)之教,以慈悲□□(为宗),□□□□,神通为用,普济群伦,明真去妄……┘

03.人□□,广大无穷……┘

04.皇度也。自周星閟彩,汉□□□(日流祥),□□竺乾,法弘华夏。摩腾达摩之旨,禅宗……┘

05.圣朝统一寰宇,凡京城□□□□□寺度僧追古以倍,时为盛哉。凉乃古……┘

06.抑尝考之,乃唐僖宗□□□□所创也。年既滋久,瓦砾仅存。山环四……┘

07.峰,翠屏后隐,苍龙□□□□□,白虎伏然而踞蹲,其于胜概,莫可以……┘

08.御马监太监李公□(贵)……┘

09.敕使西域,历览山□□□□□□□捐舍资,躬督夫匠,剪茅鸠工,□……┘

10.朝,赐名普福寺□□□□□□□□门列四金刚,台建佛经二阁,钟鼓……┘

11.菩萨□□□□□□□□□□陀罗尼,两庑神像,列护昭然。南有……┘

12.公□,□□□□□□□□□,□(骠)骑将军都指挥使朱君通……┘

13.肃□□□□□,□□□□□□□(妙善通慧国师锁)南坚参,住持答里麻室利,凡十……┘

14.其□□□□□□□□□□□□绀瓦石砌,为西土之冠。咸请……┘

15.度□□□□□□□□□□□□□广仁慈,显治化行。孔子曰:……┘

16.乎□□□□□□□□□□□□□□协诚,成斯善功,利……┘

17.佛祖……┘

18.万寿,拯济……┘

19.复……┘

20.意……┘

21.□……┘

22.□……┘

23.报……┘

24.追……┘

25.证……┘

26.大明正统……┘

27.太监……┘

另一三角形的残块上正面仅有一个“七”字清楚。碑的背面是单线楷书藏文,格式为横排,藏文因笔划细密复杂,残损较多、基本看不出成句的文字,碑身两侧光洁平整,无文饰。整个碑高无法得知,宽度为80厘米,厚30厘米。碑座长120厘米,宽50厘米,高60厘米,上部有安放碑身的凹槽。

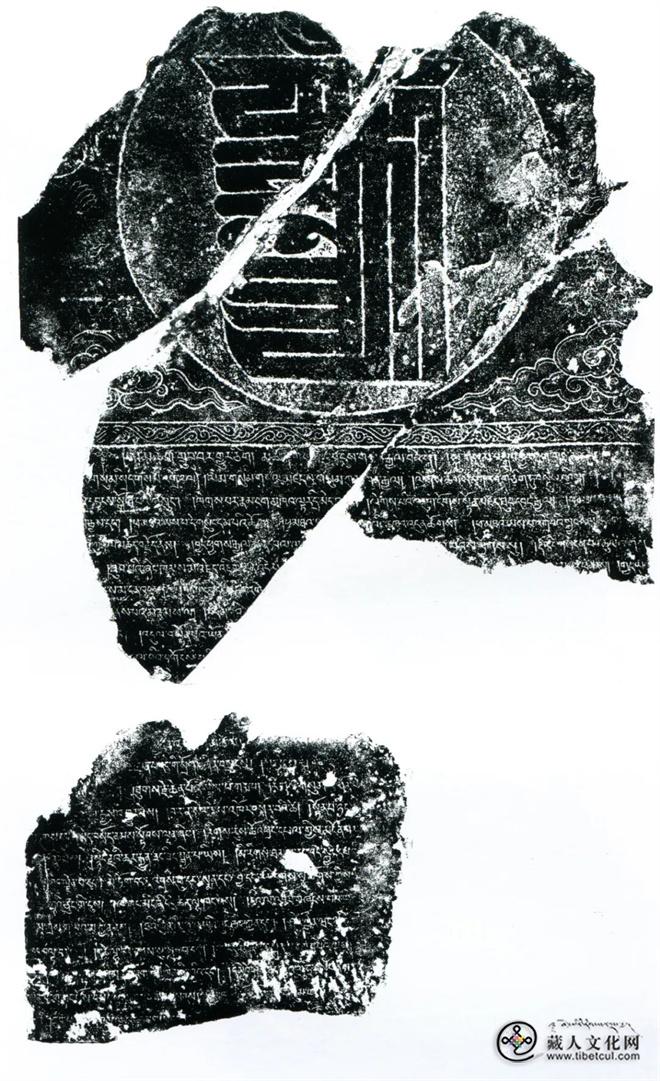

图一 明正统敕赐普福寺纪功碑拓片(左碑阳、右碑阴)[2]

图一 明正统敕赐普福寺纪功碑拓片(左碑阳、右碑阴)[2]

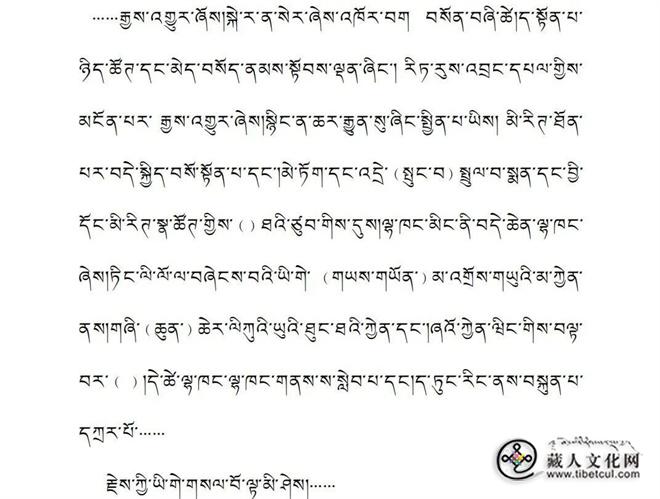

残碑部分藏文:(藏文图片)

藏文汉译大意是:佛法昌盛,父族母系兴旺,民族安乐幸福,太宗时,佛殿名为德庆殿,修建于永乐年……

此段藏文大意与《安多政教史》中记载永乐时曾加以维修,正好对应,这里太宗是指永乐帝朱棣(最初庙号为明太宗,后明世宗嘉靖帝改为成祖)。

二、碑文涉及相关人物考证

碑文涉及了正统时期与凉州有关的甘肃镇守太监李贵、都指挥使朱通、国师锁南坚参及普福寺住持答里麻室利等人物,他们为普福寺的重建发挥了重要作用。

(一)镇守太监李贵

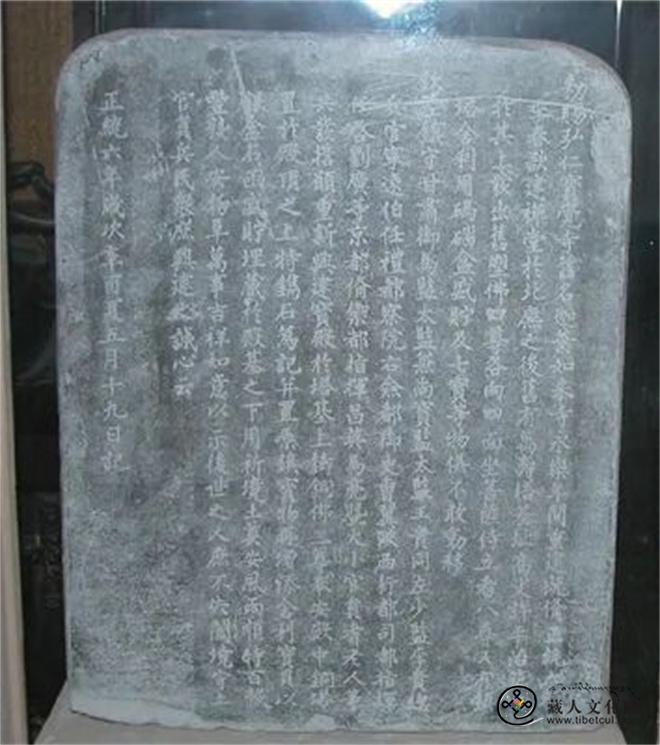

据第八行碑文中提及“御马监太监李公”,经笔者考证此人应是甘肃镇守太监李贵。据张掖大佛寺正统六年兴建金塔寺殿碑记载,“……御马监太监兼尚宝监太监王贵同左少监李贵……”(图二)[3]。此段碑文中的李贵是御马监太监兼尚宝监太监王贵的副手,同是正统年间,同在甘肃,应该再无他人。

图二 张掖大佛寺正统六年兴建金塔寺殿碑

图二 张掖大佛寺正统六年兴建金塔寺殿碑

李贵虽然是宦官,但也曾出使西域诸国,参与过外交活动。据《明实录•明宣宗实录》卷八十六,宣德七年(1432年)正月遣中官李贵使西域哈烈等国,敕谕哈烈沙哈鲁锁鲁檀等:“昔朕皇祖太宗文皇帝临御之日,尔等恭事朝廷,遣使贡献,始终一心。朕恭膺天命,即皇帝位,主宰天下,纪元宣德。大小政务一体。皇祖皇帝奉天恤民,一视同仁之心。前遣使臣赍书及彩印往赐,道梗而回。近闻道路以通,特遣内官李贵等赍书往谕朕意。其益顺天心,永笃诚好,相与往来,同为一家,经商生理,各从其便。”[4]《明史》卷二百二十《西域四》之“哈烈”下有同样内容的记载,又“撒马儿罕”下记“(宣德)七年遣中官李贵等赉文绮罗锦赐其国”,“沙鹿海牙”下记“宣德七年命中官李贵赉敕谕其酋,赐金织文绮、彩币”,“达失干”下记“李达、陈诚、李贵之使,与沙鹿海牙同”,“赛蓝”下记“陈诚、李贵之使,与诸国同”,“讨来思”下记“宣德六年入贡。明年命中官李贵赉玺书奖劳,赐文绮、彩帛”[5]。可见,李贵西域之使不止哈烈一国。由此来看,碑文所称李贵曾“(奉)敕使西域”是确凿的。

正统六年,《永乐北藏》首部佛经初至甘州,钦差镇守甘肃御马监兼尚宝太监王贵出于“上以图报列圣宠赐之洪恩,下以孝资宗祖栽培之厚德”及祈祷已逝父母“航登彼岸”,组织人员用泥金书抄写《大般若经》。王贵死后,左少监太监李贵继承遗志,于正统七年完成这项六百卷佛经的泥金书写工作[6]。正统七年王贵殁后,李贵继任镇守甘肃太监。《明实录•明英宗实录》卷一百六记载,正统八年七月“镇守甘肃太监李贵奏:西安等卫所府州县军民谪发极边守墩瞭哨者,只身缺食,累次逃窜,宜给与口粮每月三斗。从之。”[7]

从以上史料来看,李贵,生卒年不清楚,考其生平,此人于宣德七年(1432年)出使西域诸国,受到嘉奖,后至正统六年(1441年)为左少监,七年任镇守甘肃太监。镇守太监负责监督,职掌本限于军事,后推及地方行政,权位益重。据《安多政教史》记载,正统七年李贵等人修建普福寺[8],此时李贵应以镇守太监的身份主持修建事宜。

(二)都指挥使朱通

从碑文第12行“□骑将军都指挥使朱君通”,可知朱通在正统七年前后曾任镇守凉州都指挥使。据现存武威文庙的《明故骠骑将国徐公(廉)圹志》,徐廉“任永昌操守,建功居多,累官至骠骑将军、都指挥使,守备西宁,威德咸施,夷夏悦服”[9],由此可以推知朱通当时的散官节正是“骠骑将军”。

朱通从宣德十年(1435年)正月随右佥都御史罗亨信等入陕西平凉、庄浪、河州、西宁、临洮、巩昌八卫督操军马备边。正统元年(1436)九月,随右副总兵都督赵安领八卫官军于凉州等一带巡边防御。十一月,阿台朵儿只伯率众“先寇庄浪,寻八约城子驻扎”,同时还有“达贼三百余骑围攻兰州、大通口递运所,杀掠人畜”,明英宗敕命甘肃副总兵任礼等率兵剿除,并“敕提督洮岷等处都指挥佥事朱通,同甘肃右副总兵都督同知赵安,率兵巡边”[10]。正统二年十一月,奉命随罗亨信、督赵安领军,与总兵官都督任礼、左副总兵都督蒋贵、参赞军务兵部左侍郎柴车、右佥都御史曹翌会师,在兵部尚书王骥、镇守甘肃太监王贵监督,参与围剿阿台朵尔只伯等部的军事行动。正统三年正月,由昌宁出发,至尹真驻扎,这次战役擒获都达鲁花赤朵尔忽二十七名,报捷献俘,朱通也因功获赏。《明英宗实录》记载,正统三年七月,“升备御凉州都指挥佥事朱通为都指挥使”[11]。

正统四年正月,明英宗敕谕“左副总兵定西伯蒋贵佩平羌将军印,充总兵官镇守甘肃,会川伯赵安充副总兵镇守凉州,都指挥使朱通副赵安行事”,明确朱通为甘肃副总兵会川伯赵安的属下,一起镇守凉州[12]。正统九年十二月,赵安病亡。次年二月,在靖远伯王骥的建议下,明廷对凉州镇守军官作了调整,升陕西行都司都指挥佥事刘广为右军署都督佥事,“充副总兵,镇守凉州”,同时都指挥使汪寿、署都指挥佥事萧敬“协同守备”[13]。汪寿奉命“协赞副总兵事”[14]接替朱通大约在正统十一年,而朱通随之又担任镇守肃州都指挥使。正统十四年三月,因“镇守都指挥使朱通有疾”难以履职,经总兵官宁远伯任礼荐,“敕都指挥同知胡麒镇守肃州”[15],即接替了朱通。天顺元年三月,“命故都指挥使朱通子仪袭为府军前卫指挥使”[16],显示朱通在是年三月前已病殁。

从上述情况来看,朱通在凉州活动的时间在主要在正统元年九月至正统十年之间,任都指挥使是在正统三年至十年之间。

(三)国师锁南坚参和住持答里麻室利

碑文第十三行提及两位藏传佛教人物,即国师锁南坚参和住持答里麻室利。锁南坚参,或作锁面监参、索南坚粲等,有的文献中还称“伊尔畸(吉)锁南监参”,“伊尔畸(吉)”即锁南监藏的部落名或姓氏。武威百塔寺遗址出土的宣德五年《重修凉州百塔志》碑记载,“宣德四年,西僧妙善通慧国师锁南监参因过于寺,悯其无存,乃募缘重修寺塔,请命于朝,赐寺名‘庄严’”[17]。该碑碑阴的藏文中内容与碑阳汉文可对读,王尧、陈践对藏文作了汉译,其译文中称“往昔有藏僧伊尔畸驻锡于此,功德圆满,为众生行事,赐号妙善通慧国师锁南监藏,寺名广善”[18]。该遗址还出土了一通宣德六年题为《建塔记》的小碑,落款中提到立石人之一即“化主妙善通慧国师伊尔吉锁南监参”[19]。《明英宗实录》记载,正统二年十二月,“陕西凉州卫番僧札巴坚昝、国师锁南坚参等……贡马驼,赐彩帛等物有差”[20];正统八年二月“命陕西凉州卫庄严寺番僧(锁)南巴袭妙善通慧国师,赐以诰命”[21],四月又“命妙善通慧国师锁南坚参姪锁南巴袭封,为妙善通慧国师,赐诰”[22],显示锁南坚参于正统八年四月前退任或圆寂。正统十三年《重修凉州广善寺碑铭》记,“先时,有番僧伊尔畸居于此,能以其法劝人,赐号通慧国师,赐寺名曰广善。伊尔畸弟子锁南黑叭,得嗣国师之号,阐其法焉”[23],这个“锁南黑叭”与“锁南巴”是同一人,即伊尔畸锁南坚参的弟子。此碑阴藏文载:“往昔有藏僧伊尔畸驻于此,功德圆满,为众生行事,赐号妙善通慧国师锁南坚参,寺名广善,于今寺内执事,地位照旧”,内容可与碑阳汉文对读。

关于答里麻室利,或作答儿麻失里,《安多政教史》记载“沙弥大日玛室利”,碑文中录名,且参与寺院重修,其地位应该不低。《明英宗实录》卷一百二十七记,正统十年三月,“命番僧端竹为禅师,答儿麻失里为都纲,竺儿监粲为剌麻,俱赐敕命图书,以其在边有招抚番人向化之功也”[24]。《明英宗实录》卷一百九十一载,景泰元年四月,“升译写西番寺番僧坚参列、都纲善师俱为右觉义,番僧参竹劄失、答儿麻失里俱为都纲,仍于翰林院办事”[25],这条史料显示这位高僧曾在招抚藏族部落方面发挥的重要作用,因功进京升为都纲,并在翰林院从事翻译任务。

三、普福寺沿革

普福寺在天祝民间称为百灵寺。关于此寺史料记载较少,笔者在查证《安多政教史》的基础上结合遗址残碑作一简述。《安多政教史》有以下记载:

……在此以下,有汉族称为白莲寺的噶玛巴进修处。这里原是一处颇为灵异的进修地,后有噶玛噶举派的许多大喇嘛参禅修行,由于曾是几个民族的栖止之处,因而获得了这个名称。曾有这样的传说:有四位瑜伽师在此长期修行,最后都飞上了天。据说其中的一位喻伽师没有飞很远便落到附近的一座岩石上,从前每逢节日就能听到各种悦耳的音乐。唐朝的第二位皇帝太宗誉为大乐神宫;明代第三代皇帝永乐曾加以维修。正统七年(公元一四四二年)太监李贵、妙善通慧国师索南坚赞、释加比丘索巴华、沙弥大日玛室利等修建了三间佛殿,两条环形路,左右各二十间厢房,天王殿,释尊涅槃殿,三座佛塔及鼓房、钟房等,题名为福寿庙,其修建历史树有石碑。至清道光二十九年,十四胜生的土鸡年(公元一八四九年,已酉),已经一百零二年(注释中说此计数有误一一编者)。[26]

《安多政教史》是清同治四年(1865年)智观巴·贡却乎丹巴饶吉完成的有关安多地区藏传佛教发展、藏汉民族交往地方专史。书中关于百灵寺的记述多为口传资料,且内容玄幻,不可尽信。从目前残碑内容考证明代重修事宜,基本吻合。从碑文第六行“抑尝考之,乃唐僖宗□□□□所创也。年既滋久,瓦砾仅存”可知,普福寺应始建于唐僖宗年间(873年-888年),当时的寺院名称已无从考证,系汉传佛教寺院或藏传佛教寺院也无从知晓,纵观佛教在凉州一带的传播与发展可知该寺经历了汉传佛教到藏传佛教的过渡,再到藏传佛教派系的改宗。

根据武威天梯山石窟中吐蕃时期的文物和壁画证明,藏传佛教于吐蕃占领凉州后传入。西夏占据凉州后,于天盛十一年(1159年),仁孝帝派使者到西藏,奉请噶举派始祖都松钦巴到西夏传播教义,都松钦巴派大弟子格西藏桑布前往。他先在凉州设道场、讲经义、弘扬佛法,后到西夏国都,翻译佛经、广建寺院,北仁孝帝尊为上师[27]。这一时期凉州一带(包括今天祝)寺院受噶举派影响。这一时期百灵寺藏语称噶玛日朝,(意为噶举派静修处),正是噶举派在此传教修行场所,延续到元代蒙古汗国统治时期,驻西凉的阔端王,邀请当时西藏最负盛名的萨迦派领袖萨班•贡噶坚赞来凉州和谈。公元1246年萨班到凉州,次年就吐蕃归顺蒙古汗国的问题与阔端达成了协议。萨班在凉州期间广建寺院,在今天祝安远镇创建了极乐寺。百灵寺再次改宗为萨迦派,据《凉州四部寺道路指南》记载此寺的古塔中供奉有萨班•贡噶坚赞的舍利、袈裟等物[28]。公元1415年,明成祖派钦差进藏请格鲁派创始人宗喀巴至京传法,宗喀巴派大弟子降青曲结(史称释迦也失)代行,途经天祝、凉州一带,宣讲了格鲁派教法至清代为格鲁派极盛时期,凉州一带的寺院又改宗为格鲁派,百灵寺应该也在其中。后至清同治年间毁于兵燹,寺院仅存两座残塔,直到1954年有僧人重修了这两座塔。现在寺院遗址依稀可见,周边零星散布有此残碑石块和建筑构件。

四、结语

通过对百灵寺遗址和残碑的调查与考证,从中可见佛教在凉州一带传播发展的历程及藏传佛教文化对当地的影响,纵观天祝历史发展乃至整个藏区的发展都与藏传佛教密不可分,藏传佛教文化体系庞大,内容十分丰富,已成为藏族文化的主干和精髓。要想了解藏族和藏族文化,必先了解藏传佛教,这已成为不争的事实。藏传佛教自唐代传入天祝至明清两代最为兴盛,在漫长的发展过程中,逐渐渗入了藏族人的文化心理,形成了藏传佛教特色的藏族文化。

参考文献:

[1] 吴景山《安多藏族地区金石录》,甘肃文化出版社,2014年,092~094页。

[2] 吴景山《安多藏族地区金石录》,甘肃文化出版社,2014年,092~094页。

[3] 郑晓春《张掖大佛寺金塔殿传世及地宫出土文物赏析》,《文物鉴定与鉴赏》2016年2期。

[4] (明)《明实录•明宣宗实录》卷八十六,宣德七年正月丁卯。

[5] (清)张廷玉等《明史》卷二百二十《西域四》,中华书局,1974年4月第一版,第8598页、8602页。

[6] 张掖市文物管理局编《张掖文物》,甘肃人民出版社,2009年,第163页。

[7] (明)**等《明实录•明英宗实录》卷一百六,正统八年秋七月辛酉。

[8] (清)智观巴·贡却乎丹巴绕吉《安多政教史》(吴均等译),甘肃民族出版社,1989年,第136页。

[9] 王其英主编《武威金石录》,兰州大学出版社,2001年,第110页。

[10] (明)《明实录•明英宗实录》卷24,正统元年十一月丁酉。

[11] (明)《明实录•明英宗实录》卷44,正统三年秋七月辛卯。

[12] (明)《明实录•明英宗实录》卷50,正统四年正月癸卯。

[13] (明)《明实录•明英宗实录》卷126,正统十年二月丙寅。

[14] (明)《明实录•明英宗实录》卷178,正统十四年五月辛丑。

[15] (明)《明实录•明英宗实录》卷176,正统十四年三月丁亥。

[16] (明)《明实录•明英宗实录》卷276,天顺元年三月乙丑。

[17] 王其英主编《武威金石录》,第98页。

[18] 王尧、陈践《“凉州广善寺碑文”藏汉文释读》,《中国藏学》1990年第4期。

[19] 王其英主编《武威金石录》,第99页。

[20] (明)《明实录•明英宗实录》卷三七,正统二年十二月己卯(一四三八·一·一九)。

[21] (明)《明实录•明英宗实录》卷九九,正统八年二月戊子(一四四三·三·三)。

[22] (明)《明实录•明英宗实录》卷一〇二,正统八年四月庚子(一四四三·五·一四)。

[23] 王其英主编《武威金石录》,第104~105页。

[24] (明)《明实录•明英宗实录》卷127,正统十年三月己卯。

[25] (明)《明实录•明英宗实录》卷191,景泰元年四月丙子。

[26] (清)智观巴·贡却乎丹巴绕吉《安多政教史》(吴均等译),第136页。

[27] 洲塔、乔高才让《甘肃藏族通史》,青海人民出版社,2004年,第221页。

[28] 李占忠、乔高才让《天祝文史》第七辑。

作者简介:张世勇,文博馆员,现就职于天祝藏族自治县博物馆安全保卫部。近年执笔主编了天祝县博物馆新馆《高原春秋——天祝藏族自治县历史文明展》《雪域风情——天祝藏族自治县民族民俗展》基本陈列大纲,《天祝县博物馆安全管理制度汇编》。参与编写了《天祝博物馆文物荟萃》《文物天祝》。论文《试论县级博物馆交流合作及展览策划》(发表于《文物鉴定与鉴赏》),《天祝县明正统敕赐普福寺残碑调查及考述》(发表于《陇右文博》)。