ж‘„еҪұпјҡи§үжһң

ж‘„еҪұпјҡи§үжһң

ж‘ҳиҰҒпјҡдҪӣж•ҷдј е…ҘдёӯеӣҪеҗҺпјҢз”ҳиӮғеұһиҫғж—©зҡ„дј ж’ӯең°еҹҹгҖӮз”ұдәҺвҖңдёқз»ёд№Ӣи·ҜвҖқе’ҢвҖңе”җи•ғеҸӨйҒ“вҖқжЁӘз©ҝе…¶еўғпјҢдҪҝеҫ—иҝҷдёҖең°еҢәжҲҗдёәдёӯеӨ–ж–ҮеҢ–еҗҸжұҮзҡ„ең°еёҰпјҢд№ҹжҳҜдҪӣж•ҷж–ҮеҢ–дј ж’ӯдәӨжөҒзҡ„йҮҚиҰҒең°еҢәгҖӮе°Өе…¶жҳҜ10дё–зәӘеҗҺжңҹпјҢи—Ҹдј дҪӣж•ҷд№ҹйҡҸеҚідә§з”ҹ并ж—Ҙи¶ӢжҲҗзҶҹпјҢйҖҗжӯҘеҫ—еҲ°дәҶе®ӢжңқгҖҒиҘҝеӨҸе’Ңе…ғжңқзҡ„дҝЎд»»дёҺе°ҠеҙҮпјҢй«ҳеғ§еӨ§еҫ·д№ҹдёҚж–ӯеҫҖжқҘдәҺеҗҗи•ғдёҺеҶ…ең°д№Ӣй—ҙпјҢи—Ҹдј дҪӣж•ҷж–ҮеҢ–д№ҹеңЁз”ҳиӮғеҫ—еҲ°дәҶе№ҝжіӣдј ж’ӯпјҢзӣёз»§е»әз«ӢдәҶдёҚе°‘дҪӣж•ҷеҜәйҷўгҖӮ

е…іеҒҘиҜҚпјҡи—Ҹдј дҪӣж•ҷпјӣз”ҳиӮғпјӣдј ж’ӯ

з”ҳиӮғең°еӨ„й»„еңҹй«ҳеҺҹгҖҒи’ҷеҸӨй«ҳеҺҹе’Ңйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹзҡ„дәӨжұҮеӨ„пјҢдёәжҲ‘еӣҪзҡ„и…№еҝғең°еёҰпјҢдёңиҝһйҷ•иҘҝпјҢеҚ—жҺҘеӣӣе·қгҖҒйқ’жө·пјҢиҘҝйӮ»ж–°з–ҶпјҢеҢ—йқ еҶ…и’ҷгҖҒе®ҒеӨҸпјҢжҳҜеҺҶеҸІдёҠдёӯеҺҹиҝһжҺҘдёӯдәҡзҡ„дё»иҰҒйҖҡйҒ“пјҢи‘—еҗҚзҡ„вҖңдёқз»ёд№Ӣи·ҜвҖқе’ҢвҖңе”җи•ғеҸӨйҒ“вҖқжЁӘз©ҝе…¶еўғгҖӮе”җд»Јд»ҘеүҚпјҢйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹи®ёеӨҡйғЁиҗҪдёңдёӢпјҢеңЁз”ҳйқ’ең°еҢәеҪўжҲҗиҘҝзҫҢгҖҒиҘҝжҲҺйғЁиҗҪгҖӮеҗҗи•ғзҺӢжңқе»әз«ӢеҗҺпјҢеҶҚж¬ЎеӨ§дёҫдёңиҝӣеҢ—дёҠпјҢеҘ„жңүйҷҮеҸігҖҒжІіиҘҝгҖҒе®үиҘҝеӣӣй•ҮпјҢдҪҝиҝҷдёҖең°еҢәжҲҗдёәеҗҗи•ғе’ҢдёӯеҺҹе”җжңқзҙ§еҜҶжҺҘи§Ұзҡ„ең°еҢәпјҢд№ҹжҳҜдҪӣж•ҷж–ҮеҢ–дј ж’ӯдәӨжөҒзҡ„йҮҚиҰҒең°еҢәгҖӮеҗҗи•ғеҗҺжңҹпјҢиөһжҷ®иҫҫзҺӣзҒӯдҪӣпјҢеҜјиҮҙеҗҗи•ғеҙ©жәғпјҢдҪӣж•ҷеҸ—еҲ°дәҶеҫҲеӨ§еҶІеҮ»пјҢеҮ д№ҺзҒӯдәЎгҖӮ

10дё–зәӘеҲқпјҢеұ…дәҺе®үеӨҡи—ҸеҢәзҡ„дё№ж–—еҜәзҡ„дҪӣж•ҷеғ§дәәе°ҶдҪӣж•ҷзҡ„зҒ«з§ҚеҶҚж¬Ўд»Һе®үеӨҡең°еҢәзӮ№зҮғпјҢиҝҷж—¶зҡ„дҪӣж•ҷеңЁйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹеҢ…жӢ¬з”ҳйқ’е№ҝеӨ§ең°еҢәеҶҚж¬Ўдј ж’ӯејҖжқҘпјҢйҖҗжӯҘеҪўжҲҗдәҶи—Ҹдј дҪӣж•ҷпјҢ并ж—Ҙи¶ӢжҲҗзҶҹгҖӮиҘҝеӨҸж—¶жңҹпјҢжңқе»·еҶ…д№ҹйҖҗжӯҘжҺҘеҸ—дәҶи—Ҹдј дҪӣж•ҷпјҢдёҺеҗҗи•ғй«ҳеғ§зҡ„еҫҖжқҘж—ҘзӣҠеҜҶеҲҮпјҢиҝҷдёҖж–ҮеҢ–иҒ”зі»пјҢдјҙйҡҸзқҖе…ғжңқеёқеӣҪзҡ„ејҖеҲӣпјҢдҝғжҲҗдәҶи—Ҹдј дҪӣж•ҷй«ҳеғ§иҗЁиҝҰжҙҫйўҶиў–иҗЁиҝҰзҸӯжҷәиҫҫдёҺи’ҷеҸӨйҳ”з«ҜзҺӢеңЁз”ҳиӮғеҮүе·һдёҫиЎҢдјҡжҷӨиҝҷдёҖйҮҚиҰҒеҺҶеҸІдәӢ件гҖӮжӯӨеҗҺпјҢи—Ҹдј дҪӣж•ҷдёҚд»…иў«и’ҷеҸӨзҺӢж—ҸжүҖдҝЎд»°пјҢиҖҢдё”иҝ…йҖҹд»Ҙз”ҳиӮғең°еҢәдёәдёӯеҝғеҗ‘е‘Ёиҫ№ең°еҢәдј ж’ӯпјҢзӣёз»§е»әз«ӢдәҶдёҚе°‘дҪӣеҜәгҖӮеҺҶз»Ҹе®ӢгҖҒе…ғгҖҒжҳҺгҖҒжё…зӯүжңқд»ЈпјҢи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҗ„ж•ҷжҙҫе°Өе…¶ж јйІҒжҙҫеңЁиҝҷдёҖең°еҢәеҫ—еҲ°дәҶе№ҝжіӣдј ж’ӯгҖӮз”ұдәҺеҺҶеҸІд№…иҝңпјҢи—Ҹдј дҪӣж•ҷеңЁз”ҳиӮғдј ж’ӯзҡ„еҺҶеҸІжІЎжңүе®Ңж•ҙзҡ„ж–ҮзҢ®и®°иҪҪгҖӮеүҚиҙӨиҷҪжңүйӣ¶жҳҹзҡ„д»Ӣз»ҚпјҢдҪҶеҫҲе°‘жңүдәәж’°ж–ҮжқҘзҗҶжё…е…¶еҸ‘еұ•и„үз»ңгҖӮдёәжӯӨпјҢ笔иҖ…з»“еҗҲжұүи—Ҹж–Үж–ҮзҢ®е°ұи—Ҹдј дҪӣж•ҷеңЁз”ҳиӮғең°еҢәдј ж’ӯзҡ„еҺҶеҸІи„үз»ңдҪңдёҖи®әиҝ°гҖӮ

дёҖгҖҒж—©жңҹдҪӣж•ҷеңЁз”ҳиӮғзҡ„дј ж’ӯ

жҚ®дё“家еҲҶжһҗпјҢдҪӣж•ҷд»ҺеҚ°еәҰдј е…ҘдёӯеӣҪзҡ„йҖ”еҫ„жңүдёүжқЎпјҡиҘҝеҢ—зҡ„дёқз»ёд№Ӣи·ҜгҖҒдёңеҚ—зҡ„жө·дёҠдёқз»ёд№Ӣи·ҜгҖҒиҘҝеҚ—зҡ„вҖңж»Үзј…йҒ“вҖқгҖӮиҘҝеҢ—зҡ„дёқз»ёд№Ӣи·ҜжҳҜдҪӣж•ҷеҗ‘дёӯеӣҪдј ж’ӯзҡ„дё»иҰҒйҖҡйҒ“гҖӮдҪӣж•ҷеңЁдёқз»ёд№Ӣи·Ҝзҡ„дј ж’ӯжҙ»еҠЁеӨ§иҮҙеҸҜеҲҶдёәдёүдёӘйҳ¶ж®өпјҡдёҖгҖҒд»Һе…¬е…ғеүҚ3дё–зәӘйҳҝиӮІзҺӢж—¶жңҹпјҢдҪӣж•ҷз”ұеҸ‘жәҗең°еҚ°еәҰзҡ„иҘҝеҢ—йғЁдј е…ҘиҘҝеҹҹзҡ„еӨ§еӨҸгҖҒе®үжҒҜгҖҒеӨ§жңҲж°ҸгҖҒеә·еұ…зӯүең°еҢәгҖӮдәҢгҖҒе…¬е…ғеүҚ2дё–зәӘе·ҰеҸіпјҢдҪӣж•ҷи¶Ҡи‘ұеІӯдј е…ҘдәҺеңҚгҖҒйҫҹе…№зӯүең°еҢәгҖӮдёүгҖҒеј йӘһеҮәдҪҝиҘҝеҹҹеҗҺпјҢдҪӣж•ҷжІҝдёқз»ёд№Ӣи·Ҝз»ҸиҘҝеҹҹдј е…ҘзҺүй—Ёе…ігҖҒйҳіе…іпјҢд»ҺжІіиҘҝиө°е»Ҡзӯүең°дј е…Ҙй•ҝе®үгҖҒжҙӣйҳізӯүдёӯеҺҹең°еҢәгҖӮеҚҒе…ӯеӣҪж—¶жңҹдҪӣж•ҷе…ҙзӣӣпјҢдҪӣеЎ”е’ҢзҹізӘҹжҷ®йҒҚе»әз«ӢгҖӮ

ж—©еңЁдёңжұүеҲқе№ҙпјҢдҪӣж•ҷе°ұжІҝзқҖдёҫдё–й—»еҗҚзҡ„вҖңдёқз»ёд№Ӣи·ҜвҖқз”ұиҘҝдёңжёҗз»Ҹдёӯдәҡдј е…ҘдёӯеӣҪпјҢз”ҳиӮғзҡ„жІіиҘҝиө°е»Ҡ(еҢ…жӢ¬жІіиҘҝиө°е»Ҡи—ҸеҢә)гҖҒйҷҮеҸіең°еҢәжңҖе…ҲеҸ—еҲ°дәҶдҪӣж•ҷж–ҮеҢ–зҡ„жҙ—зӨјгҖӮжүҖд»ҘпјҢең°еӨ„дәӨйҖҡиҰҒеҶІзҡ„жІіиҘҝйҷҮеҸід№ғиҮіжІіж№ҹең°еҢәпјҢеҺҶжқҘжҳҜдҪӣж•ҷдј ж’ӯзҡ„дё»иҰҒең°еҢәд№ӢдёҖгҖӮеңЁеҺҶеҸІдёҠпјҢиҝҷдёҖең°еҢәзҡ„зҫҢгҖҒжңҲж°ҸгҖҒеҢҲеҘҙгҖҒйІңеҚ‘гҖҒеӣһй№ҳгҖҒжұүзӯүеӨҡж°‘ж—ҸдәӨй”ҷеұ…дҪҸпјҢжҳҜдёӯеҚҺж–ҮжҳҺејҖеҸ‘иҫғж—©зҡ„ең°еҢәд№ӢдёҖпјҢд№ҹжҳҜдҪӣж•ҷеңЁжҲ‘еӣҪдј ж’ӯжңҖж—©зҡ„ең°еҢәд№ӢдёҖгҖӮ

жҚ®гҖҠдёүеӣҪеҝ—гҖӢиҪҪпјҡвҖңе“Җеёқе…ғеҜҝе…ғе№ҙ(е…¬е…ғеүҚдәҢе№ҙ)пјҢеҚҡеЈ«ејҹеӯҗжҷҜеҚўеҸ—еӨ§жңҲж°ҸзҺӢдҪҝдјҠеӯҳеҸЈжҺҲгҖҠжө®еұ…з»ҸгҖӢ[1]гҖӮиҝҷжҳҜдҪӣж•ҷдј е…ҘдёӯеӣҪзҡ„жңҖж—©и®°иҪҪгҖӮи·қд»Ҡе·Іжңү2000е№ҙгҖӮгҖҠжұүд№ҰВ·иҘҝеҹҹдј гҖӢи®°иҪҪпјҡвҖңиҮӘзҺүй—ЁгҖҒйҳіе…іеҮәиҘҝеҹҹжңүдёӨйҒ“гҖӮвҖқдҪӣж•ҷз”ұиҘҝеҹҹдј е…ҘдёӯеӣҪпјҢеҝ…з»Ҹз”ҳиӮғжІіиҘҝиө°е»ҠгҖӮгҖҠйӯҸд№ҰВ·йҮҠиҖҒдј гҖӢиҪҪпјҡвҖңдҪӣж—ўи°ўдё–пјҢйҰҷжңЁз„ҡе°ёпјҢзҒөйӘЁеҲҶзўҺпјҢеӨ§е°ҸеҰӮзІ’пјҢз„ҡдәҰдёҚз„ҰпјҢжҲ–жңүе…үжҳҺзҘһйӘҢпјҢж•…иЁҖи°“д№ӢиҲҚеҲ©гҖӮеҗҺзҷҫе№ҙжңүйҳҝиӮІзҺӢд»ҘзҘһеҠӣеҲҶиҲҚеҲ©пјҢйҖ е…«дёҮеӣӣеҚғеЎ”пјҢеҲҶеёғдәҺдё–з•Ңеҗ„ең°гҖӮд»ҠжҙӣйҳігҖҒеҪӯеҹҺгҖҒ姑иҮ§гҖҒдёҙжёӯзҡҶжңүйҳҝиӮІзҺӢеҜәпјҢзӣ–жүҝе…¶йҒ—иҝ№гҖӮвҖқ

дёңжұүз« еёқе»әеҲқеӣӣе№ҙиҮіжЎ“еёқ延зҶ№д№қе№ҙ(79-166е№ҙ)пјҢеҮүе·һз»ҸеӯҰеӨ§еёҲ马иһҚеҚіејҖе§Ӣи®ҫйҰҶз ”з©¶дҪӣеӯҰпјҢ并жҸҗдҫӣиҙўзү©пјҢж”ҜжҢҒеғ§дәәзҝ»иҜ‘дҪӣз»ҸпјҢиҝҳеңЁеӯҰйҰҶи®ІжһҗдҪӣз»ҸгҖӮиҮӘжұүжӯҰеёқејҖиҫҹдәҶиҘҝеҹҹдәӨйҖҡзәҝд№ӢеҗҺпјҢдҪӣж•ҷејҖе§Ӣз”ұиҘҝеҹҹеӨ§йҮҸдј е…ҘдёӯеӣҪгҖӮеңЁдҪӣж•ҷзҡ„дј е…ҘеҲқжңҹпјҢеҺҹе…Ҳеұ…дҪҸеңЁз”ҳиӮғеј жҺ–гҖҒж•Ұз…ҢзҘҒиҝһеұұдёҖеёҰпјҢеҗҺиҝҒеҫҷеҲ°иҘҝеҹҹзҡ„еӨ§жңҲдәәпјҢиө·дәҶзҺҮе…Ҳдј ж’ӯзҡ„дҪңз”ЁгҖӮжұүжҒ’еёқе»әе’ҢдәҢе№ҙ(148е№ҙ)пјҢжңүеӨ§жңҲдәәж”Ҝзұ»иҝҰе“үеҲ°жҙӣйҳіпјҢзҝ»иҜ‘дәҶеӨ§д№ҳз»Ҹе…ёгҖҠйҒ“й—ЁиҲ¬иӢҘз»ҸгҖӢгҖҠйҰ–жҘһдёҘз»ҸгҖӢгҖҠиҲ¬иӢҘдёүе‘із»ҸгҖӢгҖӮеңЁдҪӣж•ҷеғ§дәәз»ҸиҝҮиҝҷжқЎйҖҡйҒ“еҗ‘дёӯеӣҪдј ж’ӯдҪӣж•ҷзҡ„еҗҢж—¶пјҢдёӯеӣҪд№ҹжҙҫйҒЈдҪҝиҖ…з»ҸиҝҷжқЎйҖҡйҒ“еҺ»иҘҝеҹҹжұӮеҸ–дҪӣз»ҸгҖӮ

йӯҸжҷӢеҚ—еҢ—жңқж—¶жңҹпјҢжҳҜдҪӣж•ҷеңЁе…ЁеӣҪз©әеүҚеҸ‘еұ•зҡ„ж—¶жңҹпјҢе°Өе…¶еңЁжІіиҘҝиө°е»ҠиҝҷжқЎеҸӨдёқз»ёд№Ӣи·Ҝй«ҳеәҰеҸ‘еұ•е’Ңе…ҙзӣӣзҡ„ж—¶жңҹгҖӮиҮӘиҘҝжҷӢжҖҖеёқж°ёеҳү(307е№ҙ)иҮійҡӢ(589е№ҙ)з»ҹдёҖдёӯеӣҪзҡ„280еӨҡе№ҙйҮҢпјҢеңЁз”ҳиӮғеўғеҶ…е…ҲеҗҺз”ұйғЁж—ҸгҖҒиұӘж—Ҹе»әз«Ӣзҡ„еүІеү§ж”ҝжқғжңүпјҡдә”иғЎеҚҒе…ӯеӣҪж—¶жңҹзҡ„еүҚеҮүгҖҒеҗҺиөөгҖҒеүҚз§ҰгҖҒеҗҺеҮүгҖҒеҗҺз§ҰгҖҒиҘҝз§ҰгҖҒиҘҝеҮүгҖҒеҚ—еҮүгҖҒеҢ—еҮүпјӣеҚ—еҢ—жңқж—¶жңҹзҡ„еҢ—йӯҸгҖҒиҘҝйӯҸгҖҒеҢ—е‘Ёд»ҘеҸҠеӨ§еӨҸгҖҒеҗҗи°·жө‘гҖҒд»Үжұ гҖҒжӯҰе…ҙгҖҒе®•жҳҢгҖҒйӮ“иҮізӯүеҚҒеӨҡдёӘзӣёдә’еүІжҚ®зҡ„еӣҪ家ж”ҝжқғгҖӮиҝҷдәӣеӣҪ家ж”ҝжқғзҡ„з»ҹжІ»иҖ…пјҢдёәз»ҙжҠӨе’Ңе·©еӣәе…¶з»ҹжІ»йғҪеӨ§еҠӣжҸҗеҖЎе’ҢжҺЁеҙҮдҪӣж•ҷгҖӮжІіиҘҝиө°е»ҠдҪӣж•ҷиҝҷж ·зӣӣиЎҢзҡ„еҺҹеӣ жңүдәҢпјҡдёҖжҳҜеӣ дёәжІіиҘҝжҳҜдҪӣж•ҷдёңдј зҡ„еҝ…з»Ҹд№Ӣи·ҜпјҢгғӢжҳҜеӣ дёәжІіиҘҝеҗ„еүІжҚ®ж”ҝжқғзҡ„з»ҹжІ»иҖ…йңҖз»ҷиҮӘе·ұзҡ„з»ҹжІ»жүҫеҲ°дёҖз§ҚзІҫзҘһж”ҜжҹұгҖӮиҝҷе°ұеӨ§еӨ§жҺЁеҠЁдәҶдҪӣж•ҷеңЁжІіиҘҝиө°е»Ҡзҡ„е№ҝжіӣдј ж’ӯпјҢж•…еҗ„ж°‘ж—Ҹй«ҳеғ§еӨ§еҫ·еұӮеҮәдёҚз©·пјҢ他们дёәдәҶеӯҰд№ дҪӣеӯҰпјҢе®Ҹжү¬дҪӣжі•пјҢдёҚиҫһиҫӣиӢҰпјҢи·Ӣж¶үиҘҝиЎҢпјҢжҲ–иҮіеӨ©з«әпјҢжҲ–иҮізӘҒеҺЁпјҢжҲ–еҫҖдәҺйҳҲпјҢжӢңеёҲжұӮеӯҰпјҢзһ»д»°еңЈиҝ№пјҢеҪ’жқҘж—¶жҗәеӣһеӨ§йҮҸз»ҸеҚ·пјҢеңЁжІіиҘҝеўғеҶ…ејҖзӘҹе»әеҜәпјҢиҒҡеҫ’и®Із»ҸпјҢеҜ№еҗҺжңҹдҪӣж•ҷзҡ„дј ж’ӯеҸ‘жҢҘдәҶйҮҚиҰҒдҪңз”ЁгҖӮ

гҖҠеҫӘеҢ–еҺ…еҝ—гҖӢи®°иҪҪпјҡвҖңиҮӘдҪӣд№ӢжқҘиҘҝеҹҹд№ҹпјҢжІіж№ҹе®һдёәйҰ–иў«ж•ҷеҢ–д№Ӣең°гҖӮвҖқ[2]зӣёдј жұүдј дҪӣж•ҷдј е…ҘжІіжәҗең°еҢәеҺҶеҸІеҚҒеҲҶд№…иҝңпјҢеңЁ4дё–зәӘд№ӢеүҚзҡ„дёңжұүжң«е№ҙеҸҠдёӨжҷӢж—¶жңҹпјҢеҚіжңүжұүеғ§д»ҺеҶ…ең°жқҘжІіж№ҹжҙ»еҠЁгҖӮиҘҝжҷӢжҷӢжӯҰеёқеҸёй©¬зӮҺж—¶жңҹ(265вҖ”289е№ҙ)пјҢиҘҝеҹҹеғ§еңЁжңҲж°Ҹдәәдёӯдј ж’ӯдҪӣж•ҷпјҢеүғеәҰжңҲж°Ҹдәәжі•жҠӨеҮә家дёәеғ§пјҢеҗҺжқҘжі•жҠӨйҡҸе…¶еёҲиҮіиҘҝеҹҹиҜёеӣҪеӯҰз»ҸеӨҡе№ҙпјҢеӯҰдјҡвҖңдёүеҚҒе…ӯеӣҪиҜӯиЁҖвҖқпјҢеңЁж•Ұз…Ңзҝ»иҜ‘еҮәгҖҠе…үиөһиҲ¬иӢҘз»ҸгҖӢгҖҠжі•еҚҺз»ҸгҖӢгҖҠз»ҙж‘©иҜҳз»ҸгҖӢзӯү150йғЁе…ұ300еҚ·пјҢеҗҺиҝ”еӣһжІіж№ҹдј ж’ӯдҪӣж•ҷ[3]гҖӮжі•жҠӨжҳҜеҜ№жҲ‘еӣҪеӨ§д№ҳдҪӣж•ҷдј ж’ӯе’ҢеҸ‘еұ•жңүйҮҚиҰҒеҪұе“Қзҡ„и‘—еҗҚеғ§дәәгҖӮгҖҠиҘҝе®Ғеәңж–°еҝ—гҖӢи®°иҪҪпјҡвҖңжҫҶдёӯжң¬е°ҸжңҲж°Ҹд№Ӣең°пјҢдё”еұЎжІЎзҫҢжҲҺпјҢж— жҖӘйҮҠж°ҸеӨҡиҖҢйҒ“еЈ«е°‘пјҢиҖҢз•Әеғ§е°Өдј—гҖӮвҖқ[4]

гҖҠйқ’жө·зңҒеҝ—В·е®—ж•ҷеҚ·гҖӢиҪҪпјҡдёңжҷӢж—¶жңҹ(386е№ҙд»ҘеҗҺ)пјҢвҖңдҪӣж•ҷзӣӣиЎҢдәҺйғҪе·һ(д»Ҡд№җйғҪ)вҖқпјҢвҖңжӣҫдҪңдҪӣйҫӣдәҺеңҹжҘјеұұ(д»ҠиҘҝе®ҒеҢ—дҫ§)ж–ӯеҙ–д№Ӣй—ҙпјҢи—»дә•з»ҳз”»вҖқпјҢжҲҗдёәйқ’жө·дҪӣж•ҷдј ж’ӯзҡ„еҹәең°гҖӮдёңжҷӢе®үеёқйҡҶе®үдёүе№ҙ(399е№ҙ)пјҢе№ійҳійғЎ(д»ҠеұұиҘҝзңҒдёҙжұҫеёӮиҘҝиҘ„еһЈеҺҝ)жұүеғ§жі•жҳҫ(зәҰ337-422)дёҺжі•еҸӢж…§жҷҜгҖҒйҒ“ж•ҙгҖҒж…§еә”гҖҒж…§еө¬пјҢд»Һй•ҝе®үеҗҜзЁӢпјҢжІҝдёқз»ёд№Ӣи·ҜеҫҖеҚ°еәҰеҸ–з»ҸпјҢйҖ”еҫ„жІіж№ҹзҡ„д№җйғҪгҖҒе№іе®үгҖҒеӨ§йҖҡгҖҒй—ЁжәҗгҖҒжүҒйғҪеҸЈпјҢеҶҚд»Һеј жҺ–жІҝжІіиҘҝиө°е»ҠпјҢз©ҝи¶ҠиҘҝеҹҹпјҢйҖҫи‘ұеІӯпјҢеҲ°еҢ—еҚ°еәҰдёҖеёҰгҖӮжі•жҳҫжҳҜдёҖдҪҚжңүеҪұе“Қзҡ„дҪӣз»Ҹзҝ»иҜ‘家е’Ңж—…иЎҢ家пјҢжҳҜдёӯеӣҪеғ§дәәиөҙеҚ°еӯҰжі•еҸ–з»Ҹзҡ„е…Ҳй©ұпјҢд»–еңЁжІіж№ҹеҝ…дёҺдҪӣж•ҷз•ҢжҺҘи§ҰпјҢжңүиҝҮдј ж•ҷжҙ»еҠЁгҖӮеҚ—еҮүжҳҜеҚ—еҢ—жңқж—¶жңҹзҡ„еҚҒе…ӯеӣҪд№ӢдёҖпјҢдёәжІіиҘҝйІңеҚ‘з§ғеҸ‘йғЁй…Ӣй•ҝиҒ”еҗҲжұүж—Ҹзӯүе…¶д»–ж°‘ж—ҸйҰ–йўҶдёҺең°дё»иұӘејәе»әз«Ӣзҡ„е°Ғе»әж”ҝжқғпјҢеҺҶж—¶18е№ҙпјҢз»ҹиҫ–жІіж№ҹдёҺжІіиҘҝиө°е»ҠдёңйғЁең°еҢәпјҢжӣҫејҖеҠһе„’еӯҰпјҢеҸ‘еұ•ж•ҷиӮІпјҢеҙҮдҝЎдҪӣж•ҷпјҢ延еғ§е»әеҜәгҖӮзӣёдј жі•жҳҫдёҖиЎҢ11дәәпјҢеңЁеҪ“ж—¶зҡ„еҚ—еҮүж”ҝжқғйғҪеҹҺиҘҝе№і(д»ҠиҘҝе®ҒеёӮ)еҸ—еҲ°еҚ—еҮүдё»з§ғеҸ‘еҲ©й№ҝеӯӨе’Ңдё»жҢҒеҶӣж”ҝеӨ§дәӢзҡ„з§ғеҸ‘е„’жӘҖзҡ„жҢҪз•ҷпјҢиҝҺе…ҘеҜәйҷўи®Із»ҸиҜҙжі•пјҢеҸ—еҲ°дҝЎдј—зҡ„ж¬ўиҝҺеҙҮ敬пјҢдёҙиө°ж—¶жңүеғ§дәәйҡҸиЎҢгҖӮд»Ҡе№іе®үеҺҝзҡ„еӨҸе®—еҜәпјҢжҳҜдёҖеә§еҺҶеҸІжӮ д№…зҡ„и—Ҹдј дҪӣж•ҷеҜәйҷўпјҢж—©жңҹжҳҜи‘—еҗҚзҡ„еғ§дәәдҝ®иЎҢйқҷең°гҖӮзӣёдј жі•жҳҫдёҖиЎҢд№ҹжӣҫеңЁиҝҷйҮҢдј ж•ҷпјҢйғҪз•ҷжңүйҒ—иҝ№гҖӮ

дёңжҷӢеӯқжӯҰеёқеӨӘе…ғеҚҒдёҖе№ҙ(386е№ҙ)пјҢжӢ“и·Ӣж°Ҹе»әз«ӢдәҶеҢ—йӯҸж”ҝжқғпјҢз»ҹжІ»иҖ…жһҒдёәеҙҮе°ҡдҪӣж•ҷпјҢиҝҷдёҖж—¶жңҹдҪӣж•ҷеңЁз”ҳиӮғиҺ·еҫ—дәҶиҝӣдёҖжӯҘеҸ‘еұ•гҖӮеҢ—йӯҸжүҖиҫ–ең°еҢәдҪӣеҜәиҫҫ6478еӨ„пјҢеғ§е°јиҫҫ77258дәә[5]гҖӮйӯҸжҷӢеҚ—еҢ—жңқж—¶жңҹпјҢз”ҳиӮғеўғеҶ…зҡ„дҪӣз»Ҹзҝ»иҜ‘еҫҲе…ҙзӣӣпјҢе®ғеҜ№дҪӣж•ҷзҡ„дј ж’ӯе’ҢеҸ‘еұ•иө·дәҶеҫҲеӨ§зҡ„жҺЁеҠЁдҪңз”ЁгҖӮеҪ“ж—¶зҡ„еҮүе·һ(姑иҮ§)гҖҒж•Ұз…ҢгҖҒеј жҺ–зӯүең°д№ҹжӣҫжҳҜзҝ»иҜ‘е’Ңдј ж’ӯдҪӣз»Ҹзҡ„дёӯеҝғең°еҢәд№ӢдёҖгҖӮ

еҚ—еҮүе»әе’Ңдёүе№ҙ(402е№ҙ)дёүжңҲпјҢз§ғеҸ‘е„’жӘҖд»»еҚ—еҮүзҺӢеҗҺпјҢж”№з§°еҮүзҺӢпјҢе°ҶйғҪеҹҺз”ұиҘҝе№іиҝҒиҮід»Ҡйқ’жө·д№җйғҪгҖӮд»–дё“зЁӢд»Һеҗҗи°·жө‘ең°иҜ·жқҘеғ§дәәжҳҷйңҚпјҢвҖңеҺҡеҠ 敬仰вҖқпјҢеҸ·дёәвҖңеӨ§еёҲвҖқпјҢиҜ·д»–еүғеәҰдёҖжү№дәәеҮә家дёәеғ§пјҢйҡҸд»–еӯҰз»ҸгҖӮз§ғеҸ‘е„’жӘҖж— и®әеӣҪдәӢ家дәӢпјҢйғҪиҰҒдёҺжҳҷйңҚе•ҶйҮҸ[3]гҖӮз§ғеҸ‘е„’жӘҖжң¬дәәеҗ¬д»ҺжҳҷйңҚеҠқе‘ҠпјҢвҖңиҠӮжқҖе…ҙж…ҲвҖқгҖҒвҖңдҝ®е–„иЎҢйҒ“вҖқпјҢжҲҗдёәиҷ”иҜҡзҡ„дҪӣж•ҷдҝЎеҫ’гҖӮ

йҷӨжі•жҳҫеӨ–пјҢдёңжҷӢд»ҘжқҘжңүи®°иҪҪзҡ„еҶ…ең°жұүеғ§з»ҸжІіж№ҹиҘҝеҫҖеҸ–з»ҸеӯҰжі•иҖ…еӨ§жңүдәәеңЁгҖӮгҖҠйқ’жө·зңҒеҝ—В·е®—ж•ҷеҝ—гҖӢз§°пјҢд»ҺжҷӢжӯҰеёқеҲ°еҢ—йӯҸзҘһйҫҹе№ҙй—ҙпјҢвҖңеңЁиҝҷ250е№ҙй—ҙпјҢжӣҫжңүдј—еӨҡеҗҚеғ§еңЁйқ’жө·еҗ„ж°‘ж—Ҹдёӯдј ж’ӯдҪӣж•ҷпјҢжңүиҝ‘20жү№еҶ…ең°жұүеғ§еүҚеҫҖиҘҝеҹҹе’ҢеҚ°еәҰеҸ–з»ҸвҖқ[3]гҖӮдё»иҰҒжңүпјҡеҢ—йӯҸжі°еёёдә”е№ҙ(420е№ҙ)пјҢе№Ҫе·һй»„йҫҷ(д»ҠиҫҪе®Ғжңқйҳі)жұүеғ§жҳҷж— и°’(жі•еӢҮ)пјҢйӣҶз»“еғ§зҢӣгҖҒжҳҷжң—зӯү25дәәиҘҝиЎҢжұӮжі•пјҢз»Ҹйқ’жө·й»„жІіеҚ—еҗҗи°·жө‘ең°пјҢеҮәйқ’жө·ж№–д№ӢиҘҝзҡ„иҘҝжө·йғЎпјҢиҝҮжөҒжІҷеҫҖеҚ°еәҰжұӮз»ҸгҖӮ

еҢ—йӯҸеӯқжҳҺеёқзҘһйҫҹе…ғе№ҙ(518е№ҙ)еҚҒдёҖжңҲеҶ¬пјҢеҸ—еӯқжҳҺеёқжҙҫйҒЈпјҢдјҸеӯҗз»ҹ(еғ§иҒҢеҗҚ)е®Ӣдә‘зҺҮжІҷй—Ёжі•еҠӣзӯүеҫҖиҘҝеҹҹи®ҝжұӮдҪӣз»ҸгҖӮдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢжҙӣйҳіеҙҮз«ӢеҜәжұүеғ§жғ з”ҹеҸ—йӯҸеӨӘеҗҺжҙҫйҒЈпјҢдәҰеҫҖиҘҝеҹҹеҸ–з»ҸгҖӮе®Ӣдә‘гҖҒжі•еҠӣзӯүдәәжІҝиҘҝеҖҫеұұ(дҪҚдәҺйқ’жө·дёңеҚ—йғЁжІіеҚ—еҺҝдёҺй»„жІіе№ІжөҒд№Ӣй—ҙ)з»ҸеҗҢд»ҒгҖҒе°–жүҺиҮіиөӨеІӯ(д»Ҡж—ҘжңҲеұұ)пјӣжғ з”ҹз»Ҹй•ҝе®үгҖҒжі°е·һ(д»Ҡз”ҳиӮғеӨ©ж°ҙ)гҖҒйҮ‘еҹҺ(д»Ҡе…°е·һ)гҖҒйғЁе·һ(д»Ҡд№җйғҪ)гҖҒиҘҝе№іиҫҫиөӨеІӯгҖӮеҗҺдёӨж”ҜйҳҹдјҚдјҡеҗҲпјҢе…ұеҗҢиҘҝиЎҢгҖӮ他们д»ҺеҚ°еәҰеҸ–з»Ҹиҝ”еӣһж—¶пјҢд»ҚжІҝзҫҢдёӯйҒ“пјҢз»ҸжІіж№ҹиҝ”еӣһжҙӣйҳігҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢиҝҳжңүзҠҚйҷҖзҪ—еғ§дәәйҳҮйӮЈеҙӣеӨҡ(жҷәи—Ҹ)е’ҢеҗҢдјҙжҷәиҙӨзӯү10дәәз»ҸдәҺйҳ—гҖҒеҗҗи°·жө‘гҖҒй„Ҝе·һеҲ°й•ҝе®үгҖӮиҝҷдәӣеғ§дәәйҖ”еҫ„жІіж№ҹпјҢжҲ–дҪҸеӨҸжҲ–еәҰеҶ¬пјҢи®Із»ҸжҺҲжі•пјҢдј ж’ӯдҪӣж•ҷпјҢ并е»әдҪӣеҜәдҪӣеЎ”пјҢдҪҝиҝҷйҮҢеҪўжҲҗдәҶиҗЁж»Ўж•ҷдёҺдҪӣж•ҷ并еӯҳзҡ„еұҖйқўгҖӮеҪ“ж—¶пјҢеңЁд»Ҡд№җйғҪгҖҒиҘҝе®Ғзӯүең°е·ІжңүзҘһзҘ е’ҢдҪӣеҜәдҫӣеҫҖжқҘеғ§дәәжҢӮеҚ•гҖӮд»Ҡд»ҺиҘҝе®ҒеёӮеҢ—еұұзҡ„еңҹжҘји§Ӯ(еҸӨз§°еҢ—зҰ…еҜә)зҡ„еҢ—йӯҸзҹізӘҹеЈҒз”»жқҘзңӢпјҢеҢ—йӯҸж—¶жңҹжІіж№ҹзЎ®е·Іжңүжұүдј дҪӣеҜә[6]гҖӮ

дә”еҮүж—¶жңҹпјҢжӯЈжҳҜдҪӣж•ҷдёңдј зҡ„еҲқжңҹгҖӮеҮүе·һпјҢдёҚд»…жҳҜж”ҝжІ»гҖҒеҶӣдәӢйҮҚй•ҮпјҢз»ҸжөҺгҖҒж–ҮеҢ–дәӨжөҒзҡ„йғҪдјҡпјҢиҖҢдё”жҳҜдҪӣж•ҷжҙ»еҠЁзҡ„иғңең°гҖӮгҖҠйӯҸд№ҰВ·йҮҠиҖҒдј гҖӢз§°пјҡвҖңеҮүе·һиҮӘеј иҪЁеҗҺпјҢдё–дҝЎдҪӣж•ҷгҖӮж•Ұз…Ңең°жҺҘиҘҝеҹҹпјҢйҒ“дҝ—дәӨеҫ—е…¶ж—§ејҸпјҢжқ‘еқһзӣёеұһпјҢеӨҡжңүеЎ”еҜәгҖӮеӨӘ延дёӯпјҢеҮүе·һе№іпјҢеҫҷе…¶еӣҪдәәдәҺдә¬йӮ‘пјҢжІҷй—ЁдҪӣдәӢзҡҶдҝұдёңпјҢиұЎж•ҷејҘеўһзҹЈгҖӮ"[7]з”ұжӯӨеҸҜи§ҒпјҢеҮүе·һдёҚд»…еңЁеҚҒе…ӯеӣҪж—¶жңҹдҪӣж•ҷжҙ»еҠЁеҫҲе…ҙзӣӣпјҢеҢ—йӯҸж—¶жңҹд№ҹжҳҜдҪӣж•ҷеҸ‘еұ•зҡ„дёӯеҝғгҖӮеҮүе·һжңүеҗҚзҡ„й«ҳеғ§жңүз«әдҪӣеҝөгҖҒе®қдә‘гҖҒжҷәдёҘгҖҒе®Ҹе……зӯүпјӣдёҖдәӣжқҘиҮӘеҚ°еәҰгҖҒиҘҝеҹҹзҡ„й«ҳеғ§пјҢеҰӮиҘҝеҹҹй«ҳеғ§дҪӣдҪ—иҖ¶иҲҚгҖҒжө®еӣҫи·Ӣж‘©гҖҒиҫҫж…§гҖҒжҳҷж— и°¶гҖҒйё ж‘©зҪ—д»ҖзӯүпјҢ他们жҖҖзқҖиҷ”иҜҡзҡ„дҝЎд»°пјҢдёҚиҝңдёҮйҮҢпјҢи¶ҠиҝҮжө©зҖҡеӨ§жј жқҘеҲ°дёӯеӣҪпјҢз•ҷеұ…жІіиҘҝдј ж’ӯдҪӣж•ҷпјҢеҫ—еҲ°дә”еҮүз»ҹжІ»иҖ…зҡ„ж”ҜжҢҒпјҢдҪҝеҫ—иҘҝжқҘзҡ„дҪӣж•ҷеҫ—д»ҘеңЁиҝҷйҮҢжүҺж №з”ҹй•ҝгҖӮжө®еӣҫи·Ӣж‘©жүҖиҜ‘зҡ„гҖҠжҜ—е©ҶеЁ‘з»ҸгҖӢпјҢжҳҷж— и°¶жүҖиҜ‘зҡ„гҖҠж–№зӯүеӨ§йӣҶз»ҸгҖӢгҖҠж–№зӯүеӨ§дә‘з»ҸгҖӢгҖҠжӮІеҚҺз»ҸгҖӢгҖҠйҮ‘е…үжҳҺз»ҸгҖӢгҖҠиҸ©иҗЁжҲ’иҪҰгҖӢгҖҠдјҳе©ҶеЎһжҲ’гҖӢзӯүпјҢйғҪжҳҜйҮҚиҰҒзҡ„дҪӣж•ҷз»Ҹе…ёгҖӮжҳҷж— и°¶иҜ‘зҡ„гҖҠеӨ§ж№ҹж§ғз»ҸгҖӢпјҢеңЁдёӯеӣҪдҪӣж•ҷеҸІдёҠжңүзқҖе·ЁеӨ§еҪұе“ҚпјҢд»–иҜ‘еҮәдҪӣз»Ҹд»ҘйғЁ112еҚ·пјҢе…¶дёӯгҖҠеӨ§ж№ҹж§ғз»ҸгҖӢжңҖдёәйҮҚиҰҒгҖӮжӯӨз»ҸиҜ‘жҲҗеҗҺпјҢеңЁжІіиҘҝгҖҒеҢ—ж–№зӯүең°е№ҝдёәдј жҠ„пјҢдёҚиғ«иҖҢиө°пјҢеҜ№еӨ§д№ҳдҪӣж•ҷзҡ„дј ж’ӯиө·еҲ°дәҶе·ЁеӨ§зҡ„жҺЁеҠЁдҪңз”ЁгҖӮжӯӨеӨ–пјҢеҮүе·һжң¬ең°еғ§дәәйҒ“жі°зӯү300еӨҡдәәйҖҡеҠӣеҗҲдҪңпјҢеҺҶж—¶ж•°иҪҪпјҢиҜ‘еҮәдёҖйғЁй•ҝиҫҫ10дёҮеҒҲзҡ„жўөж–Үе·Ёи‘—гҖҠеӨ§жҜ—е©ҶеЁ‘з»ҸгҖӢгҖӮж¬Ўе№ҙпјҢжІ®жё е…ҙеӣҪеҸҲз»„з»Ү500еӨҡдәәзҝ»иҜ‘гҖҠдјҳе©ҶеЁ‘еЎһжҲ’з»ҸгҖӢпјҢеҸҜи§ҒеҪ“ж—¶зҡ„иҜ‘з»Ҹ规模д№ӢеӨ§гҖӮ

дёҺзңҹи°ӣгҖҒзҺ„еҘҳ并称дёәдёӯеӣҪдҪӣз»ҸдёүеӨ§зҝ»иҜ‘家зҡ„йё ж‘©зҪ—д»ҖпјҢжӣҫеңЁеҮүе·һй©»й”Ў17е№ҙгҖӮжҚ®жңүе…іж–ҮзҢ®и®°иҪҪпјҢ384е№ҙпјҢеүҚз§ҰиӢ»еқҡжҙҫеҗ•е…үеҫҒжңҚйҫҹе…№пјҢйҒӮжҺ йё ж‘©зҪ—д»ҖдёңеҪ’гҖӮж¬Ўе№ҙпјҢиӢ»еқҡиў«жқҖпјҢеүҚз§ҰзҒӯдәЎгҖӮе‘Ӯе…үиҝӣе…Ҙ姑иҮ§пјҢе»әз«ӢдәҶеҗҺеҮүж”ҝжқғпјҢйё ж‘©зҪ—д»Җж»һз•ҷеңЁе§‘иҮ§гҖӮз”ұдәҺеҗ•е…үе’Ңе…¶еҗҺ继жүҝиҖ…дёҚдҝЎеҘүдҪӣж•ҷпјҢд№ҹдёҚйј“еҠұйё ж‘©зҪ—д»Җд»ҺдәӢдј ж•ҷиҜ‘з»ҸгҖӮ17е№ҙйҮҢпјҢйё ж‘©зҪ—д»Җдё»иҰҒжҳҜеӯҰд№ жұүж–Үе’Ңе°Ҹ规模зҡ„收еҫ’и®Із»ҸпјҢеңЁдҪӣж•ҷдәӢдёҡдёҠжІЎжңүйҮҚеӨ§жҲҗе°ұпјҢдҪҶдёәд»ҘеҗҺеҲ°й•ҝе®үеӨ§йҮҸиҜ‘з»ҸеҮҶеӨҮдәҶжңүеҲ©жқЎд»¶[8]гҖӮзҪ—д»ҖеҜ№иҮӘе·ұзҡ„иҜ‘з»Ҹж°ҙе№іпјҢжӯЈеҰӮд»–еҜ№иҜёеғ§иҜҙпјҡвҖңж„ҝеҮЎжүҖе®ЈиҜ‘пјҢжөҒдј еҗҺдё–пјҢе’ёе…ұе®ҸйҖҡгҖӮд»ҠдәҺдј—еүҚпјҢеҸ‘иҜҡе®һиӘ“пјҢиӢҘжүҖдј ж— иҜҘиҖ…пјҢеҪ“дҪҝз„ҡиә«еҗҺпјҢиҲҢдёҚз„ҰзғӮгҖӮвҖқ[9]е”җд»ЈпјҢеңЁд»–и®ІиҝҮз»Ҹзҡ„зҪ—д»ҖеҜәйҮҢпјҢдё“й—Ёдёәд»–е»әиө·дәҶдёҖеә§дҪӣеЎ”пјҢеҗҚдёәзҪ—д»ҖеЎ”пјҢд»ҘзӨәзәӘеҝөгҖӮйё ж‘©зҪ—д»ҖдёҚд»…дёәжҲ‘еӣҪеӨ§д№ҳдҪӣж•ҷзҡ„ејҳжү¬еҒҡеҮәдәҶе·ЁеӨ§зҡ„иҙЎзҢ®пјҢд№ҹдёәдёӯдәҡгҖҒиҘҝеҹҹзҡ„ж–ҮеҢ–дәӨжөҒеҒҡеҮәдәҶйҮҚиҰҒзҡ„иҙЎзҢ®гҖӮжӯЈжҳҜз”ұдәҺдҪӣж•ҷзҡ„зӣӣиЎҢпјҢеҸӨд»ЈжІіиҘҝеҜәеЎ”жһ—з«ӢпјҢе®қе№ўз»Ҹе№ЎпјҢжҷЁй’ҹжҡ®йј“пјҢйўҮеј•иө·иҝҮдёҖдәӣиҷ”иҜҡзҡ„еғ§дҫЈжқҘзһ»зӨјжұӮжі•иҜ‘з»Ҹе®Јж•ҷ[10]гҖӮ

дҪӣж•ҷеңЁж—©жңҹдј ж’ӯж—¶пјҢз”ҳиӮғеҗ„ең°ејҖеҮҝдәҶи®ёеӨҡдҪӣж•ҷзҹізӘҹпјҢ并дҝ®е»әдәҶеӨ§йҮҸдҪӣеҜәгҖӮеҰӮж•Ұз…ҢеҚғдҪӣжҙһгҖҒеӨ©ж°ҙйәҰз§ҜеұұзҹізӘҹгҖҒиҘҝе’ҢеҢ—жі•й•ңеҜәзҹізӘҹгҖҒеәҶйҳіеҢ—зҹізӘҹгҖҒж°ёйқ–еҺҝзӮізҒөеҜәзҹізӘҹгҖҒе®үжҒҜжҰҶжһ—зҹізӘҹгҖҒиӮғеҢ—дә”дёӘеәҷзҹізӘҹгҖҒжіҫе·қеҚ—зҹізӘҹзӯүгҖӮеҗ„ең°дҪӣж•ҷеҫ’з»ңз»ҺдёҚз»қзҡ„еҫҖжқҘдәҺдёқз»ёд№Ӣи·ҜпјҢд»ҺдәӢз№Ғеҝҷзҡ„дҪӣж•ҷжҙ»еҠЁпјҢз»ҲдәҺдҪҝдҪӣж•ҷиҝҷдёҖеӨ–жқҘе®—ж•ҷжҲҗдәҶдёӯеӣҪзҡ„дёҖеӨ§е®—ж•ҷгҖӮжӯЈжҳҜз”ұдәҺдҪӣж•ҷзҡ„зӣӣе…ҙпјҢеҚғзҷҫе№ҙжқҘпјҢе®ғж”Ҝй…ҚзқҖиҜёеӨҡдәәзҡ„жҖқжғіе’ҢиЎҢдёәпјҢжҲҗдёәдёӯеӣҪж–ҮеҢ–дёҚеҸҜеҲҶеүІзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮдҪӣж•ҷдёҚд»…еҜ№дёӯеӣҪзҡ„е“ІеӯҰгҖҒж–ҮеӯҰгҖҒиүәжңҜгҖҒж°‘й—ҙйЈҺдҝ—зӯүжңүеҫҲж·ұзҡ„еҪұе“ҚпјҢиҖҢдё”дёәеҗҺжқҘи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„дј ж’ӯе’ҢеҸ‘еұ•д№ҹеҘ е®ҡдәҶеҹәзЎҖгҖӮ

дәҢгҖҒеҗҗи•ғж—¶жңҹдҪӣж•ҷеңЁз”ҳйқ’ең°еҢәзҡ„дј ж’ӯ

6дё–зәӘд»ҘеҗҺпјҢдј е…Ҙеҗҗи•ғзҡ„дҪӣж•ҷпјҢеҸҲеҫҲеҝ«д»ҺиҘҝи—Ҹи…№ең°еҗ‘йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹиҘҝеҢ—иҫ№зјҳзҡ„жұүи—Ҹиө°е»Ҡдј ж’ӯпјҢ并жңүдёҖжү№жқ°еҮәзҡ„еҗҗи•ғзҝ»иҜ‘家е’ҢдҪӣеӯҰ家жҙ»еҠЁеңЁз”ҳиӮғең°еҢәи®Із»Ҹдј жі•гҖҒзҝ»иҜ‘дҪӣз»ҸпјҢдёәи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҗҺејҳжңҹдҪӣжі•жҳҢйҡҶејҖеҲӣдәҶеҺҶеҸІе…ҲжІіпјҢеҗҢж—¶д№ҹдёәеҗҺжқҘи—Ҹдј дҪӣж•ҷеңЁжІійҷҮзҡ„дј ж’ӯеҲӣйҖ дәҶжқЎд»¶гҖӮ

йҡӢе”җж—¶жңҹпјҢжҳҜдҪӣж•ҷеңЁдёӯеӣҪеҸ‘еұ•зҡ„йјҺзӣӣж—¶жңҹпјҢд№ҹжҳҜдҪӣж•ҷеңЁз”ҳгҖҒйқ’ең°еҢәдј ж’ӯзҡ„第дәҢдёӘй«ҳжҪ®жңҹгҖӮж°‘еӣҪдёүеҚҒе№ҙ(1941е№ҙ)дәҢжңҲе…ӯж—ҘпјҢжҲҗйғҪеӨ§ж…ҲеҜәй•ҝеҝөдёҠеёҲеңЁгҖҠиҘҝеҢ—дҪӣж•ҷе‘ЁжҠҘгҖӢдёҠж’°ж–Үз§°пјҡвҖңиҘҝеҢ—пјҢдјҹеӨ§зҡ„дҪӣж•ҷж‘ҮзҜ®пјҢжҲ‘们зҹҘйҒ“еңЁйҡӢе”җе®ғжӣҫж”ҫиҝҮзҒҝзғӮзҡ„е…үиҠ’пјҢеңЁдёӯеӣҪдҪӣж•ҷеҺҶеҸІдёҠпјҢе®ғжҳҜеҚ йҮҚиҰҒзҡ„ең°дҪҚпјҢеҰӮеғҸйЎ¶жңүеҗҚзҡ„еӨ§еҫӢеёҲйҒ“е®Јжі•еёҲд»ҘеҸҠе…ідёӯеӣӣжқ°вҖ”вҖ”йҒ“з”ҹгҖҒйҒ“иӮҮгҖҒйҒ“иһҚгҖҒйҒ“еЈ‘пјҢеңЁдҪӣж•ҷеҸІдёҠи°Ғд№ҹејӮеҸЈз§°жү¬зҡ„гҖӮвҖқ[11]иҜҘж–ҮжүҖеҸҚжҳ зҡ„жҳҜж•ҙдёӘиҘҝеҢ—ең°еҢәзҡ„жғ…еҶөпјҢз”ҳйқ’жІіж№ҹеҚіеңЁе…¶еҶ…гҖӮйҡӢзӮҖеёқеӨ§дёҡдә”е№ҙ(609е№ҙ)пјҢйҡӢзӮҖеёқиҘҝе·ЎиҘҝе№іпјҢз•ҷдёӢиҝҮйҒ“гҖҒдҪӣдёӨж•ҷзҡ„йҒ—иҝ№гҖӮ

е”җжңқеңЁе®—ж•ҷж”ҝзӯ–дёҠе®һиЎҢе„’гҖҒйҮҠгҖҒйҒ“дёүж•ҷ并йҮҚзҡ„ж–№й’ҲпјҢеңЁйқ’жө·зӯүең°еҮЎйҮҚзӮ№вҖңдәӨе…өд№ӢеӨ„вҖқпјҢдёӢиҜҸдҝ®е»әеҜәеҲ№пјҢз”ЁдҪӣж•ҷзӯүзЁіе®ҡз»ҹжІ»е’ҢжІ»зҗҶдәәж°‘гҖӮжӯҰеҲҷеӨ©ж—¶пјҢжӣҫиҜҸд»Өе°ҶдҪӣж•ҷжҺ’еңЁеҗ„ж•ҷд№ӢеүҚпјҢе®Ји°•еҗ„ең°дҝ®е»әеҜәйҷўгҖҒйҒ“и§ӮпјҢеңЁжІіж№ҹзҡ„йғҪе·һ(д»Ҡйқ’жө·д№җйғҪең°еҢә)дҝ®е»әдәҶдҪӣж•ҷеӨ§дә‘еҜәгҖӮжӯӨеӨ–пјҢиҝҳжңүиҚҜзҘһеҜәгҖӮжІіж№ҹеўғеҶ…пјҢзҺ°иҷҪдёҚеӯҳе”җд»Јжұүдј дҪӣеҜәпјҢдҪҶд»ҺеҪ“ж—¶дёҖдәӣеҗҚеғ§зҡ„жҙ»еҠЁзңӢпјҢдҪӣж•ҷе…ҙзӣӣпјҢеҜәи§ӮдёҚе°‘гҖӮ

е”җеӨӘе®—иҙһи§Ӯдёүе№ҙ(606е№ҙ)пјҢ28еІҒзҡ„зҺ„еҘҳд»Һй•ҝе®үеҠЁиә«еҺ»еҚ°еәҰпјҢеҺҶз»Ҹ17е№ҙпјҢдәҺиҙһи§Ӯ19е№ҙеӣһеҲ°й•ҝе®үпјҢзҺ„еҘҳеёҰеӣһдҪӣз»Ҹ657йғЁпјҢз»Ҹ19е№ҙзҡ„е‘•еҝғжІҘиЎҖиҜ‘еҮәз»Ҹи®ә75йғЁпјҢд»–и‘—иҝ°зҡ„гҖҠеӨ§е”җиҘҝеҹҹи®°гҖӢ12еҚ·пјҢжҳҜз ”з©¶еҚ°еәҰгҖҒе°јжіҠе°”гҖҒе·ҙеҹәж–ҜеқҰгҖҒеӯҹеҠ жӢүгҖҒж–ҜйҮҢе…°еҚЎд»ҘеҸҠдёӯдәҡзӯүең°еҢәеҸӨд»ЈеҺҶеҸІең°зҗҶд»ҘеҸҠд»ҺдәӢиҖғеҸӨзҡ„йҮҚиҰҒиө„ж–ҷе’Ңж–ҮзҢ®гҖӮзҺ„еҘҳеҸӘиә«дёҖдәәд»Һй•ҝе®үеҲ°з”ҳиӮғеҮүе·һпјҢз»Ҹи‘ұеІӯеҲ°иҫҫиҘҝеҹҹеҗ„еӣҪпјҢиҖҢеҮүе·һйғҪзқЈжқҺеӨ§дә®вҖңеҚіеҘүдёҘж••пјҢйҳІзҰҒзү№еҲҮгҖӮвҖқе№ёжңүеҮүе·һж…§еЁҒжі•еёҲвҖңеҜҶйҒЈдәҢејҹеӯҗпјҢдёҖж—Ҙж…§зҗіпјҢдәҢж—ҘйҒ“ж•ҙпјҢзӘғйҖҒеҗ‘иҘҝгҖӮиҮӘжҳҜдёҚж•ўе…¬еҮәпјҢд№ғжҳјдјҸеӨңиЎҢгҖӮвҖқжӯЈжҳҜеңЁиҝҷз§ҚзІҫзҘһзҡ„ж”Ҝж’‘дёӢпјҢз»ҲдәҺе®һзҺ°дәҶвҖңиҘҝеӨ©дҪӣеӣҪеҸ–з»ҸвҖқд№ӢеӨҷж„ҝгҖӮеҚ°еәҰзҡ„йӮЈзғӮйҷҖеҜәз»ҷд»–дјҳеҺҡзҡ„еҫ…йҒҮпјҢжҲ’ж—ҘзҺӢгҖҒйё ж‘©зҪ—д»ҖеҶҚдёүжҢҪз•ҷпјҢзҺ„еҘҳеҝғзі»ж•…еңҹпјҢдҫқ然иёҸдёҠеҪ’йҖ”пјҢиҙһи§ӮеҚҒе…«е№ҙпјҢе”җеӨ§е®—д»Өж•Ұз…Ңе®ҳеҸёдәҺжөҒжІҷиҝҺжҺҘгҖӮ并еңЁжІҷжҙІгҖҒеҮүе·һдёҫиЎҢдәҶзӣӣеӨ§зҡ„ж¬ўиҝҺжҙ»еҠЁпјҢзҺ„еҘҳе°ұең°и®Із»ҸиҜҙжі•гҖӮзҺ„еҘҳеҺҶе°ҪеҚғиҫӣдёҮиӢҰпјҢйҖ”дёӯд№ҹжӣҫи·ҜиҝҮз”ҳиӮғпјҢеҜ№дҪӣж•ҷеңЁз”ҳиӮғзҡ„еҸ‘еұ•е…ҙзӣӣдә§з”ҹиҝҮз§ҜжһҒеҪұе“Қ[5]гҖӮ

е”җй«ҳе®—йҫҷжң”дёүе№ҙ(663)пјҢеҗҗи•ғзҰ„дёңиөһзҺҮе…өеҮ»жәғеҗҗи°·жө‘пјҢйқ’жө·еӨ§йғЁеҲҶең°еҢәзәіе…Ҙеҗҗи•ғиҫ–еҢәгҖӮе”җејҖе…ғгҖҒеӨ©е®қе№ҙй—ҙпјҢи‘—еҗҚиҜ—дәәзҺӢжҳҢйҫ„гҖҒй«ҳйҖӮжӣҫдҫӣиҒҢдәҺйғҪе·һзҡ„йҷҮеҸіиҠӮеәҰдҪҝеәңпјҢй—ІжҡҮж—¶еңЁеҪ“ең°жёёдҪӣеҜәгҖҒи®ҝйҒ“и§ӮпјҢеҗҢеғ§дәәгҖҒйҒ“еЈ«й—®зҰ…и®әйҒ“гҖӮеӨ©е®қе…ӯе№ҙ(747е№ҙ)пјҢе“ҘиҲ’зҝ°дёәйҷҮеҸіиҠӮеәҰеүҜдҪҝпјҢеҗҺдёҚж–ӯз”Ёе…өеҗҗи•ғгҖӮеӨ©е®қеҚҒдәҢе№ҙ(753е№ҙ)е“ҘиҲ’зҝ°ж”¶еӨҚжІіиҘҝд№қжӣІж•…ең°еҗҺпјҢй«ҳйҖӮйҡҸе“ҘиҲ’зҝ°жёёдҪӣеҜәзҷ»дҪӣеЎ”пјҢеҶҷжңүгҖҠеҗҢеҗ•еҲӨе®ҳд»Һе“ҘиҲ’еӨ§еӨ«з ҙжҙӘжөҺеҹҺеӣһзҷ»з§ҜзҹіеҶӣеӨҡзҰҸдёғзә§жө®еӣҫгҖӢзҡ„иҜ—зҜҮпјҢиҜ—дә‘вҖңеЎһеҸЈиҝһжөҠжІіпјҢиҫ•й—ЁеҜ№еұұеҜәвҖқвҖңдёғзә§еҮҢеӨӘжё…пјҢеҚғеІ©еҲ—иӢҚзҝ вҖқгҖӮиҜ—дёӯзҡ„з§ҜзҹіеҶӣпјҢе”җд»ӘеҮӨдәҢе№ҙ(677е№ҙ)пјҢе”җеҚҮе»“е·һйқҷиҫ№й•Үдёәз§ҜзҹіеҶӣпјҢй©»е…ө7000дәәпјҢдёәйҷҮеҸіең°еҢәе”җжңқжҠөеҫЎеҗҗи•ғжңҖеүҚжІҝзҡ„еҶӣдәӢйҮҚй•ҮгҖӮе»“е·һеҚід»ҠеҢ–йҡҶеҺҝеҸӨзҫӨ科й•ҮпјҢйқҷиҫ№й•ҮеҚід»Ҡиҙөеҫ·еҺҝжІійҳҙй•ҮгҖӮй«ҳйҖӮд№ӢиҜ—иҜҙжҳҺеҪ“ж—¶иҙөеҫ·дёҖеёҰжңүдҪӣеҜәпјҢдҪӣеЎ”е·ҚеіЁпјҢе‘ЁеӣҙзҺҜеўғдјҳзҫҺгҖҒз”ҹжҖҒиүҜеҘҪгҖӮиҝҷдёҖеҸІдәӢиҜҙжҳҺпјҢе”җжң«жІіж№ҹжөҒеҹҹе·ІжңүеҸ—иҝҮжҜ”дёҳеӨ§жҲ’зҡ„жұүеғ§пјҢдё”еңЁж•°йҮҸдёҠеӨҡдәҺи—Ҹеғ§гҖӮ

еӨ©е®қе№ҙй—ҙпјҢеҗҗи•ғд№ҳе”җжңқвҖңе®үеҸІд№Ӣд№ұвҖқпјҢиҫ№ең°з©әиҷҡпјҢиҝӣдёҖжӯҘдёңиҝӣпјҢеӨәеҸ–жІіиҘҝйҷҮеҸіең°еҢәпјҢжІіж№ҹдёҖеәҰдёәеҗҗи•ғжүҖиҫ–гҖӮйҡҸзқҖеҗҗи•ғеҠҝгӮ«зҡ„жү©еј е’ҢдҪӣж•ҷеңЁиҘҝи—Ҹзҡ„еҸ‘еұ•пјҢжІіж№ҹең°еҢәеҮәзҺ°дәҶдёҖдәӣе°ҸеһӢеҜәйҷўгҖӮд»Ҡйқ’жө·зҡ„еҗҢд»Ғең°еҢәпјҢдј иҜҙеҗҗи•ғж—¶жңҹпјҢи—ҸеҶӣжқҘеҗҫеұҜдёҖд»ЈжҲҚиҫ№пјҢжӣҫе»әиҝҮеҜәйҷў(д»ҠеҸ‘еұ•жҲҗдёәеҗҫеұҜдёҠдёӢеҜәйҷў)[6]гҖӮ

еҗҗи•ғз»ҹжІ»еҲқжңҹпјҢжІіиҘҝиө°е»Ҡзҡ„ж•Ұз…Ңжңүеғ§еҜә9жүҖпјҢеғ§дәә310дәәгҖӮеҲ°дәҶеҗҗи•ғз»ҹжІ»жң«жңҹпјҢж•Ұз…ҢжңүжҠҘжҒ©еҜәгҖҒеҮҖдә”еҜәгҖҒеҮүеҸ°еҜәгҖҒдёүз•ҢеҜәгҖҒе…ҙе–„еҜәгҖҒж°ёеҜҝеҜәе’ҢйҮ‘е…үжҳҺеҜәзӯү14жүҖеғ§еҜәпјӣиҝҳжңүе®үеӣҪеҜәгҖҒжҷ®е…үеҜәгҖҒзҒөдҝ®еҜәгҖҒеӨ§д№ҳеҜәе’ҢеңЈе…үеҜәзӯү5жүҖе°јеҜәпјҢеҸ·з§°вҖң19еӨ§еҜәвҖқгҖӮиҝҷдәӣеҜәйҷўдёӯзҡ„еғ§е°јеӨҡиҫҫиҝ‘еҚғдәәпјҢиҖҢеҪ“ж—¶ж•Ұз…Ңзҡ„жҖ»дәәеҸЈд»…жңү2.5дёҮдәәе·ҰеҸігҖӮйҡҸзқҖеҜәйҷўз»ҸжөҺе®һгӮ«зҡ„дёҚж–ӯйӣ„еҺҡпјҢж•Ұз…Ңзҡ„дҪӣж•ҷд№ҹеҫ—еҲ°дәҶиҝӣдёҖжӯҘеҸ‘еұ•гҖӮеҪ“ж—¶иҝҳи®ҫз«ӢдәҶдё“й—Ёзҡ„вҖңиҜ‘еңәвҖқпјҢдёҚж–ӯең°д»ҺеҚ°еәҰеҸҠдёӯеҺҹеҶ…ең°жұӮеҸ–дҪӣз»ҸпјҢз”ұжӢӣеӢҹиҖҢжқҘзҡ„дёҖжү№й«ҳеғ§гҖҒеӯҰиҖ…иҒҡйӣҶеңЁжӯӨпјҢдё“й—Ёд»ҺдәӢдҪӣз»Ҹзҝ»иҜ‘[12]гҖӮ

и—Ҹж—ҸеҺҶеҸІдёҠжңҖжқ°еҮәзҡ„е…ёеһӢд»ЈиЎЁе°ұжҳҜжҳҜе»“В·еҚҙзҸ (vgВ·s-chВ·s-grubпјҢ?-зәҰ865е№ҙ)гҖӮ833е№ҙжқҘеҲ°жІҷе·һ(д»Ҡж•Ұз…Ң)пјҢеұ…ж°ёеә·еҜәпјҢејҖе§ӢдәҶд»–дёҖз”ҹзҡ„иҜ‘з»ҸдәӢдёҡгҖӮеҪ“ж—¶зҡ„жІҷе·һжҳҜдҪӣж•ҷж–ҮеҢ–дёӯеҝғпјҢи®ёеӨҡдҪӣеӯҰ家зә·иҮіжІ“жқҘпјҢејҖеұ•е®—ж•ҷеҸҠе…¶д»–еӯҰжңҜжҙ»еҠЁгҖӮ842е№ҙпјҢе»“В·еҚҙзҸ иҝҒеұ…з”ҳе·һ(еј жҺ–)дҝ®еӨҡеҜәпјҢејҖеұ•иҜ‘з»Ҹе·ҘдҪңй•ҝиҫҫ4е№ҙгҖӮ848е№ҙпјҢжІҷе·һеңҹиұӘеј д№үжҪ®д№үеҸҚпјҢиҒ”еҗҲеҪ“ең°дәәж°‘жҺЁзҝ»дәҶеҗҗи•ғзҡ„з»ҹжІ»пјҢе»“В·еҚҙзҸ иў«иҝ«еҸҲиҝҒеӣһжІҷе·һпјҢдҪҸејҖе…ғеҜә[13]гҖӮд»–дёҖиҫ№еӯңеӯңдёҚеҖҰең°зҝ»иҜ‘еҗ„з§ҚдҪӣж•ҷз»Ҹе…ёпјҢдёҖиҫ№и®Іиҝ°гҖҠз‘ңдјҪеёҲең°и®әгҖӢзӯүдҪӣеӯҰеҗҚи‘—пјҢе…ўе…ўдёҡдёҡпјҢжҪңеҝғејҳжі•дәӢдёҡ20дҪҷе№ҙпјҢиҜ‘жҲҗзҡ„жұүи—ҸдёӨз§Қж–Үеӯ—зҡ„дҪӣж•ҷе…ёзұҚиҫҫ23з§Қд№ӢеӨҡпјҢе…¶дёӯжұүиҜ‘и—Ҹзҡ„жңүгҖҠе–„жҒ¶еӣ жһңз»ҸгҖӢгҖҠйҮ‘е…үжҳҺжңҖиғңзҺӢз»ҸгҖӢгҖҠи§Јж·ұеҜҶз»Ҹз–ҸгҖӢзӯү14з§Қпјӣи—ҸиҜ‘жұүзҡ„жңүгҖҠиҲ¬иӢҘжіўзҪ—еҜҶеӨҡеҝғз»ҸгҖӢгҖҠиҜёжҳҹжҜҚйҷҖзҪ—е°јз»ҸгҖӢзӯү5з§ҚпјӣжӯӨеӨ–пјҢйӣҶеҪ•жҲ–и®Іиҝ°зҡ„з»ҸзұҚжңүгҖҠеӨ§д№ҳеӣӣжі•з»Ҹи®әеҸҠе№ҝйҮҠ并еҶіи®°гҖӢзӯү4з§ҚгҖӮе°ӨдёәеҖјеҫ—дёҖжҸҗзҡ„жҳҜе”җзҺ„еҘҳзҡ„ејҹеӯҗгҖҒиҘҝжҳҺеҜәе”ҜиҜҶжҙҫе·Ёж“ҳеңҶжөӢ(613-696е№ҙ)ж’°еҶҷзҡ„гҖҠи§Јж·ұеҜҶз»Ҹз–ҸгҖӢдёҖд№Ұжұүж–Үжң¬е·Із»ҸдҪҡеӨұпјҢдҪҶз”ұе»ҠВ·еҚҙзҸ зҝ»иҜ‘зҡ„и—Ҹж–ҮиҜ‘жң¬еҚҙе®Ңж•ҙең°дҝқеӯҳеңЁеӣӣе·қеҫ·ж јгҖҠеӨ§и—Ҹз»ҸжҖ»зӣ®еҪ•гҖӢдё№зҸ е°”йғЁзҡ„з»Ҹз–ҸйғЁеҶ…пјҢдҪҝиҝҷйғЁйҮҚиҰҒдҪӣз»ҸеңЁи—Ҹж—Ҹең°еҢәеҫ—еҲ°дәҶдҝқеӯҳе’ҢжөҒдј [13]гҖӮ

еҗҗи•ғж—¶жңҹпјҢжІіиҘҝиө°е»Ҡеҗ„ең°дёҖдәӣеҜәйҷўд№ҹи®ҫжңүвҖңиҜ‘еңәвҖқжҲ–вҖңз»ҸеңәвҖқгҖӮеңЁиҝҷдәӣдё“й—Ёзҡ„иҜ‘з»ҸеңәжүҖпјҢи—ҸгҖҒжұүзӯүж°‘ж—Ҹзҡ„иҜ‘еёҲ们йҷӨдәҶзҝ»иҜ‘дҪӣз»Ҹд№ӢеӨ–пјҢиҝҳе°ҶдёҖдәӣжұүж–Үзҡ„儒家з»Ҹе…ёд№ҹиҜ‘жҲҗдәҶи—Ҹж–ҮгҖӮеҰӮгҖҠиҖҒеӯҗгҖӢгҖҠзӨјгҖӢгҖҠжҳ“гҖӢзӯүпјҢйғҪжңүи—Ҹж–ҮиҜ‘жң¬гҖӮ儒家ж–ҮеҢ–зҡ„дјҰзҗҶжҖқжғіпјҢж”ҝжІ»зҗҶеҝөд»ҘеҸҠзӨјд»ӘзӯүеҜ№еҗҗи•ғж–ҮеҢ–зҡ„еҪұе“Қж— еҸҜзҪ®з–‘[12]гҖӮ

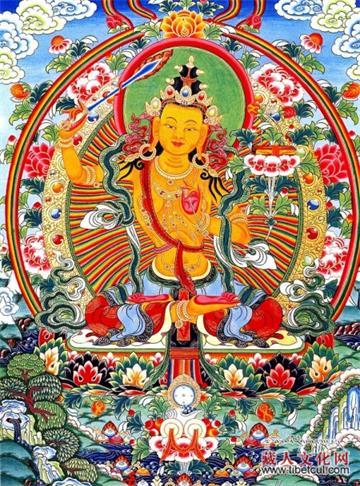

д»ҺдҪӣж•ҷиүәжңҜж–№йқўжқҘзңӢпјҢдё»иҰҒиЎЁзҺ°еңЁеҗҗи•ғж—¶жңҹзҡ„ж•Ұз…ҢиүәжңҜйҖ еғҸгҖӮиҝҷз§ҚиүәжңҜйҖ еғҸеӨҡжүҝиўӯдәҶе”җд»Јд»ҘеүҚеЎ‘еғҸзұ»еһӢпјҡеҪ©еЎ‘йҖ еғҸдё»иҰҒжңүйҮҠиҝҰзүҹе°јгҖҒдёүдё–дҪӣгҖҒдёғдё–дҪӣгҖӮиҝҳжңүд»ҘдҪӣдёәдёӯеҝғпјҢдёӨдҫ§еЎ‘ејҹеӯҗгҖҒиҸ©иҗЁгҖҒеӨ©зҺӢе’ҢеҠӣеЈ«зӯүз»„жҲҗзҡ„зҫӨеғҸпјҢе°Өе…¶еҮәзҺ°дәҶе·ЁеӨ§зҡ„дҪӣж№ҹж§ғеғҸ[12] гҖӮ

жІіиҘҝиө°е»Ҡзҡ„еҮүе·һ(д»Ҡз”ҳиӮғжӯҰеЁҒ)гҖҒз”ҳе·һ(д»Ҡз”ҳиӮғеј жҺ–)гҖҒиӮғе·һ(д»Ҡз”ҳиӮғй…’жіү)гҖҒжІҷжҙІ(д»Ҡз”ҳиӮғж•Ұз…Ң)зӯүең°пјҢеңЁдә”д»Јж—¶д№ҹдёҖзӣҙдҝЎеҘүдҪӣж•ҷпјҢз”ҹжҙ»еңЁйӮЈйҮҢзҡ„еҗҗи•ғдәәд№ҹдҝЎеҘүдҪӣж•ҷ[14]гҖӮ

еҗҗи•ғж—¶жңҹпјҢеҚ«и—Ҹзҡ„дҪӣж•ҷе°ҡеӨ„дәҺеҲқдј йҳ¶ж®өпјҢзәҰ779е№ҙпјҢгӮӘе»әжҲҗ第дёҖеә§еҲқ具规模зҡ„еҜәйҷўжЎ‘иҖ¶еҜәпјҢејҖе§ӢеҮәзҺ°з¬¬дёҖжү№еҮә家дәәгҖӮеҪ“ж—¶еңЁеҗҗи•ғзҡ„жұүи—ҸеҚ°еғ§еҫ’пјҢе°ҶеӨ§йғЁеҲҶж—¶й—ҙе’ҢзІҫеҠӣз”ЁдәҺзҝ»иҜ‘з»Ҹе…ёпјҢдёәдҪӣж•ҷзҡ„иҝӣдёҖжӯҘеҸ‘еұ•еҒҡдәҶе……еҲҶзҡ„еҮҶеӨҮгҖӮдҪӣж•ҷеңЁзҺӢе®ӨжҲҗе‘ҳдёӯжңүзқҖдёҖе®ҡзҡ„дҝЎд»°пјҢиҖҢе№ҝеӨ§зҫӨдј—д»Қ然дҝЎеҘүиӢҜж•ҷгҖӮжҚ®и—Ҹж–Үж–ҮзҢ®и®°иҪҪпјҢ9дё–зәӘдёӯеҸ¶пјҢе”җжӯҰе®—дјҡжҳҢдёүе№ҙ(843е№ҙ)пјҢеҗҗи•ғзҺӢжңқеӣ еҶ…йғЁзҹӣзӣҫпјҢиҫҫзҺӣзҒӯдҪӣпјҢдҪӣж•ҷеҠҝгӮ«йЎ·еҲ»еңҹеҙ©з“Ұи§ЈпјҢдҪӣж•ҷеғ§дәәеӣӣеӨ„йҖғйҡҫпјҢиҫҫзҺӣд№ҹиў«з§°дҪңжӢүйҡҶеҚҺеҗүеӨҡеҗүзҡ„еғ§дәәе°„жӯ»пјҢеҗҗи•ғзҺӢжңқеҲҶеҙ©зҰ»жһҗ[15]гҖӮе”җжңқд№ҹж—ҘжёҗиЎ°дәЎпјҢз”ҳйқ’ең°еҢәең°еӨ„зҺӢжңқиҫ№й„ҷпјҢзҒӯдҪӣиҝҗеҠЁжңӘиғҪи§ҰеҸҠеҲ°жІіж№ҹең°еҢәгҖӮ

и—Ҹж–Үж–ҮзҢ®и®°иҪҪпјҢеҪ“иҫҫзҺӣзҒӯдҪӣж—¶пјҢеңЁжӣІж°ҙжІіиҫ№(д»ҠиҘҝи—ҸжӣІж°ҙеҺҝйӣ…йІҒи—ҸеёғжұҹеҚ—еІё)зҡ„зІҫиҲҚдёӯпјҢжңүзәҰж јз»ҙзҗјйјҗ(gyo-dge-bavi-vbyung-gnas)гҖҒи—Ҹжғ№иөӣ(gtsang-rab-gsal)гҖҒзҺӣйҮҠиҝҰзүҹе°ј(dmar-shakya-mu-ne)дёүдәәеңЁйӮЈйҮҢдҝ®иЎҢпјҢеҫ—зҹҘзҒӯдҪӣзҡ„жғ…еҶөеҗҺпјҢжҗәеёҰеҫӢи—Ҹз»Ҹе…ёй©®еңЁдёүеӨҙйӘӨеӯҗдёҠйҖғеҫҖиҘҝеҢ—пјҢйҖғеҫҖеә·еҢәпјҢжңҖеҗҺиҫ—иҪ¬жқҘеҲ°йқ’жө·еҫӘеҢ–зҡ„дё№ж–—ең°ж–№зҡ„еІ©жҙһдёӯ[16]гҖӮ他们жҷҡе№ҙ收дәҶдёҖдёӘеҗҚеҸ«е–Үй’ҰВ·иҙЎе·ҙйҘ¶иөӣзҡ„еҫ’ејҹгҖӮиҙЎе·ҙйҘ¶иөӣ20еІҒж—¶еҸ—жҜ”дёҳжҲ’[17]гҖӮеҗҺжқҘпјҢиҙЎе·ҙйҘ¶иөӣеҸ—дё№ж–—еҜә(dan-tigпјҢд»Ҡйқ’жө·еҫӘеҢ–еҺҝеўғеҶ…)йӮҖиҜ·пјҢеҲ°иҜҘеҜәејҳжү¬дҪӣжі•пјҢе№ҝ收еҫ’ејҹпјҢйҒӮжҲҗдёәеҪ“ең°зҡ„дҪӣж•ҷдёӯеҝғгҖӮзәҰ972е№ҙпјҢжңүжүҖи°“вҖңеҚ«и—ҸеҚҒдәәвҖқжқҘеҲ°е®үеӨҡж–—еә•еҜәи·ҹйҡҸиҙЎе·ҙйҘ¶иөӣзҡ„еҶҚдј ејҹеӯҗд»ІВ·ж„ҸеёҢеқҡиөһеҸ—жҲ’пјҢеҗҺ他们иҝ”еӣһеҚ«и—Ҹе»әеҜәдј жі•пјҢд»ҺжӯӨдҪӣж•ҷеңЁеҚ«и—Ҹдёӯеҝғдј ж’ӯејҖжқҘпјҢи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҸІдёҠз§°дёәвҖңдёӢи·Ҝејҳдј вҖқ[18-19]гҖӮе–Үй’Ұдёәе…¶йј»зҘ–пјҢд»–жүҖеңЁзҡ„дё№ж–—еҜәжҲҗдёәиҘҝи—ҸдҪӣж•ҷеҗҺејҳзҡ„еҸ‘зҘҘең°пјҢеңЁдҪӣж•ҷеҸІдёҠеҚ жңүйҮҚиҰҒзҡ„ең°дҪҚпјҢиҝҷе°ұдёәи—Ҹдј дҪӣж•ҷеңЁз”ҳйқ’ең°еҢәзҡ„дј ж’ӯеҘ е®ҡдәҶеҹәзЎҖгҖӮи—ҸйҘ¶иөӣзӯүдёүдәәеӣ 延з»ӯдҪӣж•ҷдј жүҝжңүеҠҹпјҢиў«еҗҺдәәе°Ҡз§°дёәвҖңжҷәиҖ…дёүе°ҠвҖқжҲ–вҖңдёүиҙӨе“ІвҖқпјҢжҷ©е№ҙеҺ»дё–дәҺиҘҝе®ҒгҖӮзӣёдј д»ҠиҘҝе®Ғзҡ„еӨ§дҪӣеҜәжҳҜдёүиҙӨе“ІеҺ»дё–еҗҺеҹӢйҒ—йӘЁзҡ„ең°ж–№гҖӮе–Үй’ҰВ·иҙЎе·ҙйҘ¶иөӣдәҺе®ӢеӨӘзҘ–ејҖе®қе…«е№ҙ(975е№ҙ)еңЁд»Ҡдә’еҠ©еҺҝзәўеҙ–еӯҗжІҹжІҹеҸЈзҡ„зҷҪ马еҜәеҺ»дё–пјҢе…¶иӮүиә«дёҖзӣҙдҝқеӯҳеңЁеҜәеҶ…[6]гҖӮ

дёүгҖҒе®Ӣе…ғж—¶жңҹи—Ҹдј дҪӣж•ҷеңЁз”ҳиӮғзҡ„дј ж’ӯ

еҗҗи•ғзҺӢжңқеҙ©жәғеҗҺпјҢжІіж№ҹең°еҢәдёҖеәҰеӨ„дәҺжҲҳд№ұзҠ¶жҖҒгҖӮеҺҹеҗҗи•ғй©»е®ҲеңЁйҷҮиҘҝ(д»Ҡз”ҳиӮғдёңеҚ—йғЁ)зҡ„еӨ§е°Ҷи®әжҒҗзғӯдёҺеҪ“ең°еҗҗи•ғй•Үе®ҲйғҪе·һ(д»Ҡйқ’жө·д№җйғҪ)зҡ„иҠӮеәҰдҪҝе°ҡе©ўе©ўй•ҝжңҹеҫҒжҲҳпјҢиҮҙдҪҝвҖңдәҢеҚғйҮҢй—ҙпјҢеҜӮж— дәәзғҹвҖқвҖңиөӨең°ж®Ҷе°ҪвҖқ[20]пјҢжІіж№ҹдәәж°‘йҘұеҸ—дәҶжҲҳдәүзҡ„зҒҫйҡҫгҖӮдҪӣж•ҷеҠқе–„жӯўжҒ¶пјҢгӮ«жҲ’жқҖз”ҹпјҢеҠқдәәз§Ҝеҫ·иЎҢе–„пјҢдҪҝеҸ—иӢҰеӨ§дј—зңӢеҲ°дәҶеёҢжңӣзҡ„жӣҷе…үпјҢд»ҺиҖҢдҪӣж•ҷеңЁжІіж№ҹең°еҢәеҫ—еҲ°дәҶеҫҲеҝ«зҡ„дј ж’ӯгҖӮе…¶еҗҺпјҢд»ҘжҪҳзҪ—ж”ҜдёәйҰ–зҡ„еҮүе·һе…ӯи°·йғЁи—Ҹж—ҸйғЁиҗҪзҡ„еҠҝгӮ«йҖҗжёҗеҸ‘еұ•еЈ®еӨ§пјҢе…¶еҠҝгӮ«е»¶дјёеҲ°дәҶйқ’жө·зҡ„й—ЁжәҗгҖҒдә’еҠ©дёҖеёҰгҖӮиҝҷж—¶зҡ„е®ӢжңқпјҢд№ҹжӣҫиө„еҠ©еӨ§йҮҸзҡ„иҙўзү©пјҢдҝ®е»әи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҜәйҷўпјҢжҺЁеҠЁдәҶи—Ҹдј дҪӣж•ҷеңЁз”ҳйқ’ең°еҢәзҡ„еҸ‘еұ•гҖӮ

еҗҗи•ғдәәж–°дҝ®дҪӣеҜәд»ҘзӨәзӨјдҪӣпјҢеӨ©еңЈдёүе№ҙ(1025е№ҙ)еҚҒжңҲпјҢз§Ұе·һи•ғйҰҶеҶӣдё»зӯ–жӢүзӯүдәәпјҢвҖңиҜ·дәҺжқҘиҝңеҜЁзҪ®дҪӣеҜәвҖқ[21]пјҢе®Ӣжңқз«ӢеҚізӯ”еә”гҖӮж—¶иҘҝеҮүеәңжңүжҙӘе…ғеҜәгҖҒеӨ§дә‘еҜәдёӨеә§еҜәйҷўпјҢйғҪйңҖдҝ®зј®гҖӮжҪҳзҪ—ж”ҜдәҺжҷҜеҫ·е…ғе№ҙ(1004е№ҙ)жӯЈжңҲпјҢдёәдәҶдҝ®зј®жҙӘе…ғеҜәпјҢвҖңд№һз»ҷе·ҘеҢ еҸҠиҙӯйҮ‘зў§з»ўеҪ©дҝ®зј®д№ӢвҖқ[21]пјҢиҖҢе®Ӣд»Ҙиҝңдёәз”ұжӢ’з»қжҙҫйҒЈе·ҘеҢ пјҢд»…иіңдәҲзү©е“ҒгҖӮжҪҳзҪ—ж”Ҝдҝ®зј®жҙӘе…ғеҜәзҡ„еҗҢж—¶пјҢиҜ·жұӮе®ӢжңқеҮәиө„дҝ®зј®еӨ§дә‘еҜәпјҢиҜҘеҜәжҳҜдёҖеә§е»¶з»ӯиҮід»Ҡзҡ„еҗҚеҲ№пјҢиҘҝеӨҸж„ҹеә”еЎ”зў‘еҚіеңЁжӯӨеҜәгҖӮеҸҚжҳ дәҶиҘҝеҮүеәңеҗҗи•ғеҜ№дҪӣж•ҷзҡ„е°ҠеҙҮгҖӮ

е®ӢеӨ§дёӯзҘҘз¬Ұе…ғе№ҙ(1008е№ҙ)пјҢиў«е®ўеұ…й«ҳжҳҢзҡ„жІіе·һеҗҗи•ғдәәдҪ•йғҺдёҡиҙӨеёҰеҲ°жІіж№ҹзҡ„еҗҗи•ғзҺӢеҗҺиЈ”е”ғеҺ®е•°е·ІеұҠжҲҗе№ҙпјҢд»–е…ҲеҗҺж‘Ҷи„ұжқҺз«ӢйҒөгҖҒжё©йҖӢеҘҮзӯүеүІжҚ®йҰ–йўҶзҡ„жҺ§еҲ¶пјҢдәҺ11дё–зәӘпјҢдёҫйғЁеҫҷеұ…йқ’е”җеҹҺпјҢе»әз«ӢдәҶдёҖдёӘи—Ҹж—Ҹдёәдё»дҪ“зҡ„ең°ж–№ж”ҝжқғпјҢеҸІз§°вҖңе”ғеҺ®е•°вҖқ[14]гҖӮеңЁе…¶еҰ»д№”ж°Ҹ家ж—Ҹзҡ„ж”ҜжҢҒдёӢпјҢзӢ¬з«Ӣе»әж”ҝпјҢз»“жқҹдәҶжІіж№ҹдёҖеёҰвҖңж—ҸеёҗеҲҶж•ЈпјҢдёҚзӣёеҗӣй•ҝвҖқзҡ„еұҖйқўпјҢзңҹжӯЈе»әз«Ӣиө·д»Ҙи—Ҹж—Ҹдёәдё»дҪ“гҖҒд»Ҙйқ’е”җдёәдёӯеҝғзҡ„е”ғеҺ®е•°ең°ж–№ж”ҝжқғ[6]гҖӮең°еӨ„жұүи—ҸдәӨз•Ңзҡ„з”ҳйқ’ең°еҢәпјҢдҫҝжҲҗдёәеҢ—е®ӢгҖҒиҘҝеӨҸе’Ңе”ғеҺ®е•°зӯүж”ҝжқғи§’йҖҗзҡ„еҺҶеҸІиҲһеҸ°гҖӮе”ғеҺ®е•°еңЁе®Ӣд»Ғе®—жҳҺйҒ“е…ғе№ҙ(1032)иҝҒеұ…йқ’е”җ(д»ҠиҘҝе®Ғ)пјҢеңЁжӯӨд№ӢеүҚпјҢз”ҳйқ’и—ҸеҢәжІЎжңүе»әз«ӢиҝҮеӨ§и§„жЁЎзҡ„еҜәйҷў[14]гҖӮе®ӢеӨ§дёӯзҘҘз¬Ұд№қе№ҙ(1016)жІіж№ҹеҗҗи•ғдёҺе®ӢдёәдәүеӨәйҷҮеҸіпјҢеҸ‘з”ҹдәҶи‘—еҗҚзҡ„вҖңдёүйғҪи°·вҖқ(д»Ҡз”ҳиӮғз”ҳи°·еҺҝеўғ)жҲҳеҪ№[21-24]пјҢеҗҗи•ғзҡ„жҢҮжҢҘиҖ…е°ұжҳҜеғ§дәәе…јеӨ§йҰ–йўҶжқҺз«ӢйҒөпјҢе…¶д»–еғ§дәәд№ҹеҸӮдёҺдәҶжҲҳеҪ№зҡ„жҢҮжҢҘжҙ»еҠЁгҖӮеғ§дәәе……еҪ“дҫӣдҪҝжҲ–иҖ…жҺҘеҸ—е®Ӣжңқе°ҒиҒҢгҖҒиөҸиөҗиҖ…жӣҙжҳҜдёҚд№Ҹе…¶дәәпјҢд»ҺдёүзҸӯеҘүиҒҢеҲ°жҢҮжҢҘдҪҝгҖҒйғҪжҢҮжҢҘдҪҝпјҢе……жң¬ж—ҸеҶӣдё»гҖҒеүҜеҶӣдё»иҖ…зҡҶжңүд№Ӣ[22пјҢ25]гҖӮиҜҙжҳҺпјҢиҝҷж—¶зҡ„еҗҗи•ғеғ§дәәд»Қ然дҝқз•ҷзқҖеҸӮж”ҝи®®ж”ҝзҡ„жқғйҷҗгҖӮе”ғеҺ®е•°ж”ҝжқғзҡ„йҰ–еәңеңЁйқ’е”җ(д»Ҡйқ’жө·зҡ„иҘҝе®ҒеёӮ)пјҢе…¶иҫ–еҢәвҖңеҚ жІіж№ҹй—ҙдәҢеҚғдҪҷйҮҢгҖӮжІій—ҙжңүйғҪгҖҒе»“гҖҒжІёгҖҒжёӯгҖҒеІ·мөёгҖҒе®•зӯүе·һвҖқ[26-27]гҖӮвҖңе”ғеҺ®е•°ж”ҝжқғеӯҳеңЁзҡ„зҷҫдҪҷе№ҙй—ҙпјҢдёҺе®ӢгҖҒиҘҝеӨҸгҖҒиҫҪзӯүеӣҪеңЁж”ҝжІ»гҖҒз»ҸжөҺгҖҒж–ҮеҢ–зӯүиҜёж–№йқўйғҪжңүеҸӢеҘҪеҫҖжқҘпјҢе…ізі»еҜҶеҲҮгҖӮеңЁеҺҶеҸІеҸ‘еұ•зҡ„й•ҝжІідёӯпјҢе”ғеҺ®е•°еҗёж”¶дәҶе®Ӣе’ҢиҘҝеӨҸзҡ„е…Ҳиҝӣзҡ„з”ҹдә§жҠҖжңҜе’Ңж–ҮеҢ–пјҢиҝӣдёҖжӯҘеҸ‘еұ•дәҶе…·жңүжң¬ж°‘ж—Ҹзү№зӮ№зҡ„ж”ҝжІ»гҖҒз»ҸжөҺе’Ңж–ҮеҢ–гҖӮеңЁз»ҸжөҺеҸ‘еұ•зҡ„еҹәзЎҖдёҠпјҢе”ғеҺ®е•°зҡ„е®—ж•ҷд№ҹеҫ—еҲ°еҸ‘еұ•пјҢе®ғеңЁи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„еҸ‘еұ•еҸІдёҠеҚ жңүзӣёеҪ“йҮҚиҰҒзҡ„ең°дҪҚгҖӮ[14]

е”ғеҺ®е•°ж”ҝжқғеұһдёӢзҡ„и—Ҹж—Ҹзҡ„йЈҺдҝ—д№ жғҜе’Ңе®—ж•ҷдҝЎд»°пјҢгҖҠе®ӢеҸІВ·еҗҗи•ғдј гҖӢиҪҪпјҡвҖңе…¶еӣҪеӨ§жҠөеҗҗи•ғйҒ—дҝ—д№ҹгҖӮвҖқвҖңиҙөиҷҺиұ№зҡ®пјҢз”ЁзјҳйҘ°иЎЈиЈҳгҖӮеҰҮдәәиЎЈй”ҰпјҢжңҚз»Ҝзҙ«йқ’з»ҝгҖӮе°ҠйҮҠж°ҸгҖӮдёҚзҹҘеҢ»иҚҜпјҢз–ҫз—…еҸ¬е·«и§җи§Ҷд№ӢпјҢз„ҡжҹҙеЈ°йј“пјҢи°“д№ӢвҖҷйҖҗй¬јвҖҳгҖӮдҝЎе’’иҜ…пјҢжҲ–д»ҘеҶідәӢпјҢи®јжңүз–‘пјҢдҪҝиҜ…д№ӢгҖӮвҖҰвҖҰдәәе–„е•–з”ҹзү©пјҢж— и”¬иҢ№йҶӣпјҢзӢ¬зҹҘз”Ёзӣҗдёәж»Ӣе‘іиҖҢе—ңй…’еҸҠиҢ¶гҖӮеұ…жқҝеұӢпјҢеҜҢ姓д»ҘжҜЎдёә幕пјҢеӨҡ并ж°ҙдёәз§ӢеҚғжҲҸгҖӮвҖқгҖ”22пјҪ

е”ғеҺ®е•°ж”ҝжқғдёӯеҝғиҝҒеҲ°йқ’е”җеҗҺпјҢеӨ§еҠӣејҳжү¬дҪӣжі•пјҢеңЁйқ’е”җгҖҒжІігҖҒж№ҹгҖҒжІёгҖҒеІ·зӯүең°е№ҝдҝ®дҪӣеҜәпјҢдёәдҪӣж•ҷзҡ„е№ҝжіӣдј ж’ӯжҸҗдҫӣдәҶжӣҙдёәдјҳи¶Ҡзҡ„жқЎд»¶гҖӮжҚ®гҖҠйқ’е”җеҪ•гҖӢиҪҪпјҡвҖң(йқ’е”җ)еҹҺд№ӢиҘҝпјҢжңүйқ’е”җж°ҙпјҢжіЁе®—е“ҘвҖҰвҖҰе»әдҪӣзҘ пјҢе№ҝдә”е…ӯйҮҢпјҢз»•д»Ҙе‘ЁеһЈпјҢеұӢиҮіеҚғдҪҷжҘ№гҖӮдёәеӨ§еғҸпјҢд»Ҙй»„йҮ‘ж¶Ӯе…¶иә«гҖӮд№Ӯдёәжө®еұ еҚңдёүзә§д»ҘжҠӨд№ӢгҖӮвҖҰвҖҰеҹҺдёӯд№ӢеұӢдҪӣиҲҚеұ…еҚҠгҖӮе”ҜеӣҪдё»ж®ҝд»ҘдҪӣиҲҚд»Ҙз“ҰпјҢдҪҷиҷҪдё»д№Ӣе®«е®ӨпјҢдәҰеңҹиҰҶд№ӢгҖӮвҖқ[26пјҪ

жӯӨеӨ–пјҢз”ҳиӮғз»ҸжөҺеҸ‘иҫҫзҡ„ең°еҢәд№ҹе»әиө·дәҶеҜәйҷўгҖӮеҰӮеңЁжІіе·һ(д»ҠдёҙеӨҸ)е»әжңүз§ҜеәҶеҜәгҖӮ1131е№ҙиҮі1162е№ҙжңҹй—ҙпјҢеңЁеҚ«и—Ҹең°еҢәдј ж•ҷзҡ„й«ҳеғ§йҳҝеә•еіЎпјҢжҙҫйҒЈејҹеӯҗеӨӘиөӣд»“еҪҰеңЁз”ҳеҚ—дёҙжҪӯеҲӣе»әдәҶдҫҜ家еҜәгҖӮжІіиҘҝиө°е»Ҡзҡ„еҮүе·һ(д»ҠжӯҰеЁҒ)гҖҒз”ҳе·һ(д»Ҡеј жҺ–)гҖҒиӮғе·һ(д»Ҡй…’жіү)гҖҒжІҷе·һзӯүең°д№ҹе…ҲеҗҺе»әз«ӢдәҶеӨ§жү№зҡ„и—Ҹдј дҪӣж•ҷеҜәйҷўгҖӮйҡҸзқҖеҜәйҷўзҡ„е№ҝжіӣдҝ®е»әпјҢдҪӣж•ҷд№ҹж·ұе…ҘдәәеҝғгҖӮеҰӮгҖҠе®ӢеҸІВ·еҗҗи•ғдј гҖӢи®°иҪҪпјҡвҖңеҮүе·һйғҠеӨ–ж•°еҚҒйҮҢе°ҡжңүжұүж°‘йҷ·жІЎиҖ…иҖ•дҪңпјҢдҪҷзҡҶеҗҗи•ғгҖӮе…¶е·һеё…зЁҚеӨұж°‘жғ…пјҢеҲҷдј—зҡҶе•ёиҒҡгҖӮеҹҺеҶ…жңүдёғзә§жңЁжө®еұ пјҢе…¶её…жҖҘзҷ»д№ӢпјҢз»җе…¶дј—жӣ°пјҡвҖҳе°”иӢҘиҝ«жҲ‘пјҢжҲ‘еҚіиҮӘз„ҡдәҺжӯӨзҹЈгҖӮвҖҷдј—жғңжө®еӣҫпјҢд№ғзӣҹиҖҢиҲҚд№ӢгҖӮвҖқ[22]

е”ғеҺ®е•°дёҚд»…еӨ§еҠӣжҸҗеҖЎдҪӣж•ҷпјҢиҖҢдё”иҮӘе·ұд№ҹдҝЎеҘүдҪӣж•ҷгҖӮвҖңеӣҪдё»вҖқеӨ„зҗҶеҶӣж”ҝеӨ§дәӢзҡ„ж®ҝж—Ғиҫ№е°ұдҫӣжңүвҖңйҮ‘еҶ¶дҪӣеғҸпјҢй«ҳж•°е°әгҖӮйҘ°д»ҘзңҹзҸ пјҢиҰҶд»ҘзҫҪзӣ–вҖқгҖӮ

еҢ—е®Ӣе»әеӣҪеҗҺпјҢдёәдәҶеҠ ејәеҜ№дәәж°‘зҡ„з»ҹжІ»пјҢйҷӨдәҶеҙҮеҘүдј з»ҹзҡ„儒家жҖқжғіеӨ–пјҢеҜ№дҪӣж•ҷд№ҹеҠ д»ҘдҝқжҠӨе’Ңжү¶жҢҒгҖӮиҘҝеҢ—ең°еҢәе°‘ж•°ж°‘ж—ҸеӨ§еӨҡдҝЎд»°дҪӣж•ҷпјҢе®Ӣжңқи®ӨдёәпјҢвҖңжҲҺзҫҜд№ӢдәәеҙҮе°ҡйҮҠж•ҷпјҢд№ҹдёӯеӣҪд№ӢеҲ©вҖқгҖӮ[21]

е®Ӣе»·еҲ©з”ЁдҪӣж•ҷпјҢжқҘжҺЁиЎҢиҫ№ж”ҝзҡ„иҫ…еҠ©жүӢж®өпјҢеҰӮеҗҢеңЁдёӯеҺҹең°еҢәдёҖж ·пјҢжү¶жҢҒиҫ№ең°зҡ„дҪӣж•ҷеҸ‘еұ•гҖӮеҳүдҪ‘дәҢе№ҙ(1057)пјҢе®Ӣд»Ғе®—иіңз»ҷзһҺеҫҒ(е”ғеҺ®е•°д№Ӣеӯҷ)йҮ‘з®”гҖҒиҚҜзү©зӯүпјҢйҮ‘з®”жҳҜеҘүйҖ дҪӣеғҸзҡ„иҙөйҮҚжқҗж–ҷгҖӮе…ғдё°дёғе№ҙ(1084)й¬јз« (е”ғеҺ®е•°ж”ҝжқғеұһдёӢеӨ§йҰ–йўҶ)йҖҒ马еҚҒдёүеҢ№е…Ҙжұүз•ҢпјҢиҰҒжұӮжҚўеҸ–еҶҷз»ҸзәёпјҢе®Ӣе…Қиҙ№иіңз»ҷпјҢиҝҳ其马[21]гҖӮиҝҷж—¶зҡ„дҪӣж•ҷеҸҲйҖҗжӯҘе…ҙиө·пјҢеңЁз”ҳиӮғең°еҢәд№ҹжңүдәҶиҫғеӨ§и§„жЁЎзҡ„еҸ‘еұ•гҖӮе®ӢеҚ жҚ®зҶҷжІіе…ӯе·һеҗҺпјҢеңЁиҝҷдёҖеёҰе№ҝе»әеҜәеәҷпјҢд»ҘжҠҡз»ҘдәәеҝғгҖӮ1072е№ҙ(зҶҷе®Ғдә”е№ҙ)еҚҒжңҲпјҢе®Ӣжңқж”ҝеәңжӢЁй’ұдёҖдёҮзј—еңЁй•Үжҙ—еҶӣ(еҗҺж”№зҶҷе·һ)е»әеҜәпјҢд»ҘвҖңеӨ§еЁҒеҫ·зҰ…йҷўдёәйўқвҖқгҖӮ1073е№ҙ(зҶҷе®Ғе…ӯе№ҙ)е®ӢеҶӣеҚ йўҶеІ·е·һпјҢдҪҶеҪ’йҷ„зҡ„еҗҗи•ғиҜёйғЁпјҢеҰӮеӨ§йҰ–йўҶй¬јз« з»ҸеёёзҺҮдј—еӣҙж”»еІ·е·һпјҢд»Ҙеӣҫ收еӨҚеӨұең°пјҢдёәжӯӨпјҢе®ӢжңқеҶіе®ҡеңЁеІ·е·һзӯүең°е»әеҜәпјҢз”ЁеЎ”еәҷе°ҠдёҘд»ҘзӨәд№ӢпјҢд»Ҙиҫҫе®үжҠҡдәәеҝғд№Ӣзӣ®зҡ„гҖӮ1074е№ҙ(зҶҷе®Ғдёғе№ҙ)е…ӯжңҲпјҢе®ӢзҘһе®—вҖңиөҗеІ·е·һж–°зҪ®еҜәйҷўеҗҚжӣ°е№ҝд»ҒзҰ…йҷўпјҢд»Қз»ҷе®ҳз”°дә”йЎ·пјҢеІҒеәҰеғ§дёҖдәәвҖқгҖӮ

жӯЈеҰӮгҖҠе№ҝд»ҒзҰ…йҷўгҖӢзў‘ж–Үи®°иҪҪпјҡ

зҺӢеёҲеҚіејҖеўғеңҹпјҢйғЎеҺҝзҡҶеӨҚпјҢеҗҚеұұеӨ§е·қжӮүеңЁе°ҒеҶ…пјҢжғҹжҳҜдәәзү©д№ӢжңӘйҳңпјҢжҖқжүҖд»Ҙз№Ғеә¶д№ӢзҗҶпјӣйЈҺдҝ—д№ӢжңӘеӨҚпјҢжұӮжүҖд»ҘеҸҳйқ©д№ӢйҒ“гҖӮиҜ—д№ҰзӨјд№җд№ӢеӨ–пјҢзӣ–жңүдҪӣдәӢд№ӢйҒ“еӨ§з„үпјҢд№ғж••ж•°е·һзҡҶе»әдҪӣеҜәгҖӮеІ·е·һд№ӢеҜәжӣ°вҖңе№ҝд»ҒзҰ…йҷўвҖқгҖӮдәҺжҳҜе®ҲиҮЈдёәд№ӢгӮ«пјҢе“Іеғ§дёәд№Ӣе№ІпјҢйҰ–иұӘдёәд№ӢеҠҹгҖӮиҷҪз»ҸеҺҶзҙҜеІҒпјҢиҖҢж•°зҷҫеҢәд№ӢзӣӣиӢҘдёҖж—ҰиҖҢе°ұгҖӮ

еҲқпјҢеүҚе®Ҳз§ҚеҖҷеәҰзҲҪеһІд№Ӣең°гҖӮвҖҰвҖҰ

еҲқпјҢеІ·е·һд№ӢеӨҚд№ҹпјҢиҜҸд»Ҙз§Ұе·һй•ҝйҒ“гҖҒеӨ§жҪӯдәҢеҺҝйҡ¶д№ӢгҖӮй•ҝйҒ“жңүеғ§жӣ°пјҡвҖңжө·жёҠвҖқпјҢеұ…дәҺжұүеҺҹд№ӢйӘЁи°·гҖӮе…¶йҒ“дҝЎдәҺдёҖж–№пјҢиҝңиҝ‘еҪ’ж…•иҖ…дј—пјҢе·һд№ғиҝҺжө·жёҠд»Ҙдё»е…¶дәӢгҖӮ

вҖҰвҖҰйғЎд№ӢиұӘй…Ӣжӣ°иөөйҶҮеҝ гҖҒеҢ…йЎәгҖҒеҢ…иҜҡпјҢзҡҶж–ҪиҙўйҖ еғҸвҖҰвҖҰ

е…ғдё°еҲқпјҢдәҲд»ҘеёӮеӣҪ马数иҮіе…¶йғЎпјҢи§Ғжө·жёҠйҰ–е…¶дәӢгҖӮе…¶еҗҺ继д№ӢпјҢеҲҷи§Ғе…¶еҠҹд№ӢеҚҠпјҢд»Ҡе№ҙйҒӮиҮӘжқҘе‘Ҡе…¶еҠҹжҜ•пјҢиҜ·дәҲи®°е…¶з»Ҳе§ӢгҖӮвҖҰвҖҰдёғе№ҙе…«жңҲеҚҒеӣӣж—Ҙи®°гҖӮ

зў‘ж–Үзҡ„ж’°еҶҷдәәдёәзҺӢй’ҰиҮЈжӣҫвҖңеҺҶйҷ•иҘҝиҪ¬иҝҗеүҜдҪҝ"[22]гҖӮд»Һзў‘ж–ҮдёӯеҸҜзҹҘпјҢеІ·е·һе№ҝд»ҒзҰ…йҷўе»әдәҺзҶҷе®Ғд№қе№ҙ(1076)гҖӮеІ·е·һдәҺзҶҷе®Ғе…ӯе№ҙ(1073)пјҢдёәе®ӢеҶӣеҚ йўҶпјҢдҪҶжҳҜеҪ’йҷ„и‘ЈжҜЎзҡ„и•ғйғЁгҖҒзү№еҲ«жҳҜеӨ§йҰ–йўҶй¬јз« з»ҸеёёзҺҮдј—еӣҙж”»еІ·е·һпјҢд»Ҙеӣҫ收еӨҚиҜҘең°гҖӮдёәжӯӨпјҢе®ӢзҺӢжңқеҶіе®ҡеңЁеІ·е·һзӯүең°е»әеҜәпјҢз”ЁеЎ”еәҷе°ҠдёҘд»ҘзӨәд№ӢпјҢе®үжҠҡдәәеҝғгҖӮзў‘ж–ҮдёӯжүҖиЁҖд№Ӣй…ӢиұӘиөөйҶҮеҝ пјҢдёәе”ғеҺ®е•°еӯҷ(зһҺеҫҒд№Ӣеӯҗ)пјҢжң¬еҗҚе·ҙжҜЎи§’пјҢе®Ӣжңқе»·иөҗеҗҚиөөйҶҮеҝ пјҢжҳҜи•ғйғЁеӨ§йҰ–йўҶгҖӮйҳҝйҮҢйӘЁеҪ“ж”ҝж—¶пјҢе®Ӣжңқе»·жӣҫж¬ІйҒЈиөөйҶҮеҝ жІ»йқ’е”җеҹҺпјҢеҸ–д»ЈйҳҝйҮҢйӘЁ[28]гҖӮеҢ…йЎәеҚійқ’е”җеӨ§й…ӢдҝһйҫҷзҸӮгҖӮеҢ…иҜҡдёәеІ·е·һдёҖеёҰи•ғйғЁйҰ–йўҶгҖӮеІ·е·һе№ҝд»ҒзҰ…йҷўд№Ӣе»әжҲҗпјҢдёҺеҪ“ең°еҗҗи•ғеӨ§йҰ–йўҶзҡ„еӨ§еҠӣж”ҜжҢҒжҳҜеҲҶдёҚејҖзҡ„[14]гҖӮжӯЈеҰӮеӯҰиҖ…з ”з©¶пјҡвҖңжҖ»иҖҢиЁҖд№ӢпјҢе”ғеҺ®е•°ж—¶жңҹжІіж№ҹең°еҢәзҡ„дҪӣж•ҷпјҢз”ұдәҺжңүз»ҹжІ»йҳ¶зә§зҡ„ж”ҜжҢҒпјҢжңүдёҖе®ҡзҡ„з»ҸжөҺеҹәзЎҖдёәж”ҜжҹұпјҢе·Із»ҸеәҰиҝҮдәҶдҪҺжҪ®зҡ„йҡҫе…іпјҢеңЁеҺҹжқҘзҡ„еҹәзЎҖдёҠйҖҗжёҗеҫ—еҲ°еҸ‘еұ•пјҢеҮәзҺ°дәҶи—Ҹж—Ҹдёӯдё–зәӘеҸІдёҠе®ҸеӨ§зҡ„дҪӣж•ҷеҜәйҷўпјҢдёәдҪӣж•ҷеңЁи—Ҹж—Ҹе…¶д»–ең°еҢәзҡ„ејҳжү¬иө·дәҶдёҖе®ҡзҡ„дҝғиҝӣдҪңз”ЁгҖӮвҖқ[14]зҶҷе®Ғе…ӯе№ҙ(1073)еҚҒдёҖжңҲпјҢзҶҷе·һеҸҲж–°е»әвҖңдёңеұұзҰ…йҷўвҖқвҖңдёңж№–зҰ…йҷўвҖқпјҢ并иөҗеҗҚвҖңж…Ҳдә‘вҖқвҖңж…§ж—ҘвҖқгҖӮз”ұжӯӨеҸҜи§ҒпјҢвҖң11дё–зәӘжҳҜи—Ҹж—ҸеҺҶеҸІдёҠзҡ„еҗҺејҳжңҹпјҢдҪӣж•ҷз”ұеҺҹжқҘзҡ„иў«жҺ’ж–Ҙең°дҪҚиҖҢйҖҗжёҗиө°еҗ‘з»ҹжІ»ең°дҪҚпјҢдёҚд»…еңЁдёҠеұӮз»ҹжІ»иҖ…дёӯз«ҷзЁідәҶи„ҡи·ҹпјҢд№ҹеңЁе№ҝеӨ§еҗҗи•ғдәәж°‘дёӯж·ұж·ұжүҺдёӢдәҶж №пјҢеҜәйҷўдёҺеғ§дҫЈжҲҗдёәжқғеҲ©дёҺзҘһеңЈзҡ„иұЎеҫҒгҖӮе®ӢзҺӢжңқжӯЈжҳҜжҠ“дҪҸеҗҗи•ғдәәж°‘вҖҷжңҖйҮҚдҪӣжі•вҖҷ[29]зҡ„ж–ҮеҢ–еҝғзҗҶиҖҢж–Ҫд»ҘвҖҷдҪӣдәӢзҫҒзё»вҖҷгҖӮвҖқ[30]иҘҝеӨҸж–ҮеҢ–дёҺеҗҗи•ғж–ҮеҢ–зҡ„е…ізі»д№ҹеҫҲеҜҶеҲҮгҖӮеҰӮеңЁдҪӣж•ҷж–№йқўпјҢиҘҝеӨҸдҪӣж•ҷдё»иҰҒжқҘиҮӘдәҺдёӯеҺҹпјҢе…¶ж¬ЎжқҘиҮӘдәҺеҗҗи•ғгҖӮеңЁе·ІеҸ‘зҺ°зҡ„иҘҝеӨҸж–ҮдҪӣз»ҸдёӯпјҢе…¶дёӯдёҖйғЁеҲҶиҜёеҰӮгҖҠдә”йғЁз»ҸгҖӢгҖҠе…«еҚғиҲ¬иӢҘз»ҸгҖӢгҖҠеңЈеӨ©еӨ§жҳҺзҺӢйҡҸжұӮзҡҶеҫ—з»ҸгҖӢзӯүзӯүпјҢе°ұжҳҜд»Һеҗҗи•ғдҪӣз»Ҹдёӯзҝ»иҜ‘зҡ„гҖӮжӯӨеӨ–пјҢ延иҜ·еҗҗи•ғй«ҳеғ§еүҚжқҘиҘҝеӨҸе®Ҹжі•пјҢ规е®ҡж— и®әеҗҗи•ғгҖҒе…ҡйЎ№гҖҒжұүдәәеғ§е®ҳйғҪеҝ…йЎ»еӯҰдјҡиҜөеҝөеҗҗи•ғз»Ҹе’’(еә”еӯҰдјҡз»Ҹе’’еҚҒеӣӣз§ҚпјҢе…¶дёӯеҗҗи•ғеә”еҚ дәҢеҲҶд№ӢдёҖ)пјҢйғҪиҜҙжҳҺиҘҝеӨҸдҪӣж•ҷж·ұеҸ—еҗҗи•ғдҪӣж•ҷеҪұе“Қ[31]гҖӮ

иҘҝеӨҸз»ҹжІ»иҖ…д№ҹе№ҝдҝ®еҜәеәҷпјҢйў‘з№ҒдёҫиЎҢдҪӣдәӢжҙ»еҠЁпјҢеҜәеЎ”йҒҚеҸҠе…ЁеўғгҖӮжҚ®жқҺжўҰйҳігҖҠеӨҸеҹҺжј«е…ҙгҖӢиҪҪпјҡвҖңеҗҚеӯҳејӮд»Је”җжё еҸӨпјҢдә‘й”Ғз©әеұұеӨҸеҜәеӨҡвҖқ[32]гҖӮиҝҷжҳҜиҜ—дәәд»Ҙж–ҮеӯҰзҡ„笔и°ғеҜ№иҘҝеӨҸйҰ–йғҪвҖ”вҖ”е…ҙеәҶеәң(д»Ҡ银е·қеёӮ)ж°ҙеҲ©еҸ‘иҫҫгҖҒеҜәеәҷйјҺзӣӣзҡ„з”ҹеҠЁеҶҷз…§гҖӮиҘҝеӨҸеўғеҶ…зҡ„дҪӣеҜәеҸҜжҰӮжӢ¬дёәе…ҙеәҶеәңвҖ”вҖ”иҙәе…°еұұдёӯеҝғгҖҒз”ҳе·һдёҖдёҖеҮүе·һдёӯеҝғгҖҒж•Ұз…ҢвҖ”вҖ”е®үиҘҝдёӯеҝғд»ҘеҸҠй»‘ж°ҙеҹҺ(д»Ҡеј жҺ–еўғеҶ…)дёӯеҝғвҖқ[33]гҖӮе…¶дёӯдёӨдёӘдёӯеҝғдҪҚдәҺз”ҳиӮғеўғеҶ…гҖӮеҮүе·һжҳҜиҘҝеӨҸзҡ„иҘҝеҮүеәңпјҢдҪӣж•ҷжөёзӣӣпјҢжҚ®з•ҷеӯҳдәҺдё–зҡ„еҮүе·һйҮҚдҝ®ж„ҹйҖҡеЎ”зў‘пјҢеҮүе·һеҪ“ж—¶жңүжҠӨеӣҪеҜәгҖҒеңЈе®№еҜәгҖҒеҙҮеңЈеҜәгҖӮз”ҳе·һең°еҢәжңүеӨ§дҪӣеҜәгҖҒеҙҮеәҶеҜәгҖҒиҜұз”ҹеҜәгҖҒзҰ…е®ҡеҜәгҖӮй»‘ж°ҙеҹҺжҳҜиҘҝеӨҸеҢ—йғЁзҡ„йҮҚй•ҮпјҢи‘—еҗҚзҡ„й»‘ж°ҙеҹҺйҒ—еқҖзҡ„иҘҝеҚҠйғЁеҲҶжңүдёүеә§дҪӣеЎ”е’Ңж•°еә§еҜәеәҷйҒ—иҝ№пјҢеҹҺиҘҝеҢ—и§’жңүдә”еә§дҪӣеЎ”пјҢеҹҺеӨ–иҘҝеҢ—йғЁжңүе°ҸдҪӣеЎ”зҫӨгҖӮжҖ»и®ЎеҹҺеҶ…еӨ–жңүдҪӣеЎ”20дҪҷеә§гҖӮд»ҺеҮәеңҹзҡ„еӨ§йҮҸиҘҝеӨҸж–ҮгҖҒжұүж–ҮдҪӣз»ҸгҖҒдҪӣеғҸгҖҒиҘҝеӨҸж–ҮдҪӣз»ҸжңЁйӣ•зүҲдёӯпјҢеҸҜзҹҘжӯӨең°дёҚд»…еҜәеәҷйӣҶдёӯпјҢиҝҳжҳҜеҚ°еҲ·иҘҝеӨҸж–ҮдҪӣз»Ҹзҡ„еңәжүҖпј»33пјҪгҖӮ

иҘҝеӨҸеҗ„ең°зҡ„еҜәйҷўпјҢеҮ д№ҺеҲ°еӨ„йғҪжңүгҖӮвҖңиҝ‘иҮӘз•ҝз”ёпјҢиҝңеҸҠиҚ’иҰҒпјҢеұұжһ—жәӘи°·гҖҒжқ‘иҗҪеқҠиҒҡпјҢдҪӣе®ҮйҒ—еқҖпјҢеҸӘжӨҪзүҮз“ҰпјҢдҪҶд»ҝдҪӣжңүеӯҳиҖ…пјҢж— дёҚеҝ…иҢёгҖӮвҖқ[34]еӨҸд»Ғе®—еӨ©зӣӣеҚҒдёҖе№ҙ(1159)пјҢиҘҝи—Ҹеҷ¶зҺӣеӣ‘дёҫжҙҫеӨ§еёҲйғҪжқҫй’Ұе·ҙеңЁиҘҝи—Ҹе»әз«ӢдәҶжҘҡеёғеҜәпјҢеӨҸдё»д»ҒеӯқйҒЈдҪҝдәәи—ҸеҘүиҝҺпјҢйғҪжқҫй’Ұе·ҙжҙҫйҒЈеӨ§ејҹеӯҗи—Ҹзҙўе“ҮжҠөиҘҝеӨҸпјҢиў«д»ҒеӯқеҘүдёәдёҠеёҲгҖӮи—Ҹзҙўе“ҮеңЁиҘҝеӨҸжңҹй—ҙпјҢз»„з»ҮеҠӣйҮҸпјҢеӨ§и§„жЁЎзҝ»иҜ‘дҪӣз»ҸпјҢзҺ°еӯҳзҡ„гҖҠдҪӣиҜҙе®қйӣЁз»ҸгҖӢе°ұжҳҜдҫқжҚ®и—Ҹж–ҮиҜ‘жң¬йҮҚж–°ж Ўи®ўзҡ„дҫӢ[33]гҖӮиҗЁиҝҰжҙҫдёүзҘ–жүҺе·ҙеқҡиөһзҡ„ејҹеӯҗи§үжң¬пјҢд№ҹиў«иҘҝеӨҸеҘүдёәдёҠеёҲпјҢеҜ№иҘҝеӨҸдҪӣж•ҷзҡ„еҸ‘еұ•д№ҹеҒҡеҮәдәҶйҮҚиҰҒзҡ„иҙЎзҢ®[33]гҖӮгҖҠе®үеӨҡж”ҝж•ҷеҸІгҖӢи®°иҪҪпјҡвҖңиҘҝеӨҸзҡ„第дә”д»ЈеӣҪзҺӢеӨӘе’Ң(mi-nyag-rgyal-rabs-Inga-pa-the-hu)жӣҫиҝҺиҜ·еҷ¶зҺӣйғҪжқҫй’Ұе·ҙ(krma-dus-gsum-mkhyen-pa)пјҢдҪҶеӨ§еёҲжІЎжңүжҺҘеҸ—йӮҖиҜ·жҙҫж јиҘҝиөһжіў(dge-bshes-gtsang-pВ·)дҪңдёәд»ЈиЎЁеүҚеҺ»гҖӮвҖқ[35]

еңЁдј—еӨҡзҡ„дҪӣеҜәдёӯпјҢжңҖдёәи‘—еҗҚзҡ„жңүе…ҙе·һзҡ„жҲ’еҸ°еҜәгҖҒй«ҳеҸ°еҜәгҖҒжүҝеӨ©еҜәгҖҒеҮүе·һзҡ„ж„ҹеә”еЎ”еҸҠе…¶жүҖеңЁзҡ„жҠӨеӣҪеҜәпјҢз”ҳе·һзҡ„еҚ§дҪӣеҜәгҖҒеҙҮеәҶеҜәзӯүзӯүгҖӮе…¶дёӯжҲ’еҸ°еҜәдёәжҜ…е®—и°…зҘҡз”ҹжҜҚжІЎи—Ҹж°ҸеҮә家дёәе°јдҝ®иЎҢиҜөз»ҸеӨ„гҖӮй«ҳеҸ°еҜәдёәе…ғжҳҠжүҖе»әпјҢжҳҜеӣһй№ҳй«ҳеғ§е°јеұ…жӯӨзҝ»иҜ‘дҪӣз»Ҹзҡ„еңәжүҖгҖӮжүҝеӨ©еҜәе»әдәҺи°…зҘҡз»ҹжІ»ж—¶жңҹпјҢдёәжІЎи—Ҹж°ҸеҸҠи°…зҘҡеҗ¬еӣһй¶ҙй«ҳеғ§и®Із»ҸиҜҙжі•д№ӢеӨ„гҖӮз”ҳе·һзҡ„еҚ§дҪӣеҜәжҳҜеҙҮе®—д№ҫйЎәжүҖе»әгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢиҘҝеӨҸиҝҳйҮҚе»әе’Ңж”№е»әдәҶи®ёеӨҡзҹізӘҹпјҢеҰӮж•Ұз…ҢиҺ«й«ҳзӘҹе’Ңе®үиҘҝжҰҶжһ—зӘҹгҖӮиҘҝеӨҸиҮӘ1036е№ҙ(еӨ§еәҶе…ғе№ҙ)еҚ йўҶиҝҷдёҖең°еҢәеҗҺпјҢиҺ«й«ҳзӘҹгҖҒжҰҶжһ—зӘҹдҫҝжҲҗдёәиҘҝеӨҸдҪӣж•ҷзҡ„еңЈең°пјҢеҜ№иҘҝеӨҸдҪӣж•ҷзҡ„еҸ‘еұ•дә§з”ҹдәҶйҮҚиҰҒеҪұе“ҚгҖӮдёӨзӘҹзҫӨдёӯжңүиҘҝеӨҸеҶ…е®№зҡ„жҙһзӘҹ100дҪҷеә§пјҢи®ЎеңЁиҺ«й«ҳзӘҹж–°ејҖеҮҝдәҶ17дёӘжҙһзӘҹпјҢйҮҚдҝ®еүҚд»ЈжҙһзӘҹ96дёӘпјӣжҰҶжһ—зӘҹйҮҚдҝ®жҙһзӘҹ11дёӘгҖӮ[33]д»Һж—¶й—ҙдёҠеҸҜеҲҶдёәж—©гҖҒдёӯгҖҒжҷҡдёүдёӘж—¶жңҹгҖӮж—©жңҹжҙһзӘҹжүҝиўӯдә”д»ЈгҖҒе®ӢеҲқйЈҺж јпјҢдёӯжңҹжҙһзӘҹйҖҗжёҗеҪўжҲҗе’ҢзӘҒеҮәдәҶиҘҝеӨҸйЈҺж јпјҢжҷҡжңҹжҙһзӘҹеҲҷиһҚе…ҘдәҶи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„еҜҶе®—иүІеҪ©гҖӮжңүеӯҰиҖ…з ”з©¶иҘҝеӨҸдҪӣж•ҷзҡ„еҺҹеӣ пјҢдё»иҰҒиЎЁзҺ°еңЁдёүдёӘж–№йқўпјҡвҖң(дёҖ)иҘҝеӨҸз»ҹжІ»жңҹй—ҙпјҢжҲҳдәүжҜ”иҫғйў‘з№ҒгҖӮзҒҫйҡҫж·ұйҮҚзҡ„иҘҝеӨҸдәәж°‘пјҢдёәдәҶж‘Ҷи„ұжҲҳдәүиӢҰйҡҫеҜ»жүҫзІҫзҘһеҜ„жүҳпјҢжҜ”иҫғе®№жҳ“дҝЎд»°дҪӣж•ҷгҖӮ(дәҢ)иҘҝеӨҸз»ҹжІ»иҖ…зҡ„еӨ§еҠӣжҸҗеҖЎе’ҢеёҰеӨҙдҝЎд»°дҪӣж•ҷгҖӮ(дёү)йӮ»йӮҰзҡ„еҪұе“ҚгҖӮиҘҝеӨҸз«ӢеӣҪиҘҝеҢ—ең°еҢәпјҢе…¶йўҶйӮҰвҖ”вҖ”дёҚеҸҜиғҪдёҚз»ҷиҘҝеӨҸд»ҘеҪұе“ҚгҖӮвҖқ[31]жүҖд»ҘвҖңеңЁж–ҮеҢ–ж–№йқўиҘҝеӨҸең°еҢәдј ж’ӯзқҖеҶ…ең°дҪӣж•ҷж–ҮеҢ–пјҢеҗҢж—¶д№ҹжҺҘеҸ—дәҶи—Ҹдј дҪӣж•ҷж–ҮеҢ–жӣҙй«ҳеәҰең°еҗёж”¶дәҶжұүж—Ҹж–ҮеҢ–гҖӮвҖқ[36]

12дё–зәӘжң«пјҢи’ҷеҸӨж—ҸеӢғе…ҙдәҺжҲ‘еӣҪеҢ—ж–№иҚүеҺҹпјҢеҮәз”ҹдәҺи’ҷеҸӨиҙөж—Ҹзҡ„жҲҗеҗүжҖқжұ—з»ҸиҝҮ30е№ҙзҡ„жӯҰеҠӣеҫҒдјҗпјҢз»ҲдәҺз»ҹдёҖдәҶи’ҷеҸӨиҚүеҺҹеҗ„йғЁе’ҢзҘ–еӣҪеҢ—ж–№зҡ„и®ёеӨҡең°еҢәпјҢ并攻еҸ–дәҶиҘҝеӨҸзҡ„еўғеңҹгҖӮеҚ—е®ӢзҗҶе®—е®қеәҶдёүе№ҙ(1227е№ҙ)пјҢжҲҗеҗүжҖқжұ—еҺ»дё–пјҢзӘқйҳ”еҸ°з»§з«ӢжұүдҪҚеҗҺпјҢе°ҶиҘҝеӨҸиҫ–еҢәе’ҢжІіж№ҹеңЁеҶ…зҡ„з”ҳйқ’ең°еҢәеҲ’еҲҶдёәйҳ”з«Ҝе°Ғең°гҖӮ1240е№ҙ(еҚ—е®ӢеҳүзҶҷеӣӣе№ҙ)пјҢйҳ”з«ҜпјҢжҙҫеӨҡиҫҫйӮЈжіўзҺҮеҶӣеүҚеҫҖиҘҝи—ҸпјҢйҮҮз”ЁжӯҰгӮ«иҝӣж”»е’ҢжӢӣжҠҡзӣёз»“еҗҲзҡ„еҠһжі•е°Ҷе…Ёи—Ҹзәіе…Ҙи’ҷеҸӨз»ҹжІ»д№ӢдёӢпјҢеҗҢж—¶еҜ№иҘҝи—Ҹеҗ„жҙҫй«ҳеғ§иҝӣиЎҢиҖғеҜҹгҖӮеә”йҳ”з«ҜйӮҖиҜ·пјҢиҗЁиҝҰеӣӣзҘ–иҗЁиҝҰзҸӯжҷәиҫҫеёҰзқҖдҫ„еӯҗ10еІҒзҡ„е…«жҖқе·ҙе’Ң6еІҒзҡ„жҒ°йӮЈеӨҡеҗүпјҢдәҺ1244е№ҙ(еҚ—е®Ӣж·ізҘҗеӣӣе№ҙ)е№ҙеә•д»ҺиҗЁиҝҰеҠЁиә«еҺ»еҶ…ең°пјҢз»ҸиҝҮй•ҝйҖ”и·Ӣж¶үпјҢдәҺ1246е№ҙ(еҚ—е®Ӣж·ізҘҗе…ӯе№ҙ)зҡ„е…«жңҲжҠөиҫҫеҮүе·һгҖӮж¬Ўе№ҙеҚіеҚ—е®ӢзҗҶе®—ж·ізҘҗдёғе№ҙ(1247е№ҙ)жӯЈжңҲпјҢйҳ”з«ҜдёҺиҗЁиҝҰзҸӯжҷәиҫҫдёҫиЎҢдјҡжҷӨгҖӮйҳ”з«ҜдёҺиҗЁиҝҰзҸӯжҷәиҫҫи°Ҳи®әдәҶж”ҝж•ҷж–№йқўзҡ„и®ёеӨҡй—®йўҳпјҢз”ұеӣһзәҘзҡ„дёҖдәӣеҚҡеӯҰзҡ„ж јиҘҝжӢ…д»»зҝ»иҜ‘пјҢйҳ”з«ҜеҜ№жӯӨеҫҲдёәж»Ўж„ҸгҖӮйҳ”з«ҜеҸ‘еёғе‘Ҫд»ӨпјҢ规е®ҡи’ҷеҸӨзҡ„иҗЁж»ЎдёҚиғҪеқҗеңЁеғ§дј—зҡ„йҰ–дҪҚпјҢеә”з”ұиҗЁиҝҰзҸӯжҷәиҫҫе°ұеә§пјҢеңЁйӣҶдјҡзҘҲж„ҝж—¶пјҢе…Ҳз”ұдҪӣж•ҷзҡ„еғ§дј—зҘҲзҘ·гҖӮиҗЁиҝҰзҸӯжҷәиҫҫз»ҷйҳ”з«Ҝдј жҺҲдәҶи®ёеӨҡдҪӣжі•гҖӮд»ҺжӯӨпјҢиҗЁиҝҰж•ҷжі•еңЁз”ҳиӮғең°еҢәеҗ„ж°‘ж—Ҹдёӯдә§з”ҹдәҶе№ҝжіӣзҡ„еҪұе“ҚгҖӮиҗЁзҸӯдёҚд»…иҮҙгӮ«дәҺејҳжү¬дҪӣжі•пјҢиҝҳеқҡжҢҒдёҚжҮҲең°дёәи—ҸеҢәй•ҝжІ»д№…е®үиҖҢеҠӘеҠӣгҖӮиҗЁзҸӯеҶіе®ҡз•ҷеңЁеҮүе·һпјҢ并з»ҷд№ҢжҖқи—ҸйҳҝйҮҢе–„зҹҘиҜҶеӨ§еҫ·иҮҙдҝЎпјҢи®ӨдёәиӢҘиҰҒдҪҝи—ҸеҢәеҫ—еҲ°е®үе®ҒпјҢеҝ…йЎ»е®һзҺ°з»ҹдёҖгҖӮд»–зҡ„иҝңи§ҒеҚ“иҜҶе’ҢеҸ·еҸ¬пјҢеҸ—еҲ°и—Ҹж—Ҹеғ§дҝ—еҗ„з•Ңзҡ„з§°иөһе’Ңе°ҠйҮҚгҖӮи’ҷеҸӨзҺӢе®Өе°ұиҝҷж ·йҖҡиҝҮиҗЁиҝҰжҙҫпјҢз»ҹжІ»дәҶиҘҝи—ҸгҖӮйҳ”з«ҜеңЁеҮүе·һеҹҺеӨ–дёҖеӨ„йЈҺжҷҜдјҳзҫҺзҡ„ең°ж–№дё“й—ЁдёәиҗЁзҸӯдҝ®е»әдәҶдёҖеә§е®ҸеӨ§зҡ„е®«йӮёе’ҢеҜәйҷўвҖңе№»еҢ–еҜәвҖқгҖӮеңЁеҮүе·һзҡ„7е№ҙдёӯпјҢиҗЁзҸӯз§ҜжһҒд»ҺдәӢе®—ж•ҷжҙ»еҠЁпјҢе№ҝи®ҫйҒ“еңәпјҢе№ҝдј ж•ҷжі•гҖӮ1251е№ҙ(еҚ—е®Ӣж·ізҘҗеҚҒе№ҙ)пјҢ70еІҒй«ҳйҫ„зҡ„иҗЁзҸӯеңҶеҜӮгҖӮе…«жҖқе·ҙеңҶж»Ўе®ҢжҲҗдәҶи¶…иҚҗжі•дәӢеҗҺпјҢжӮүеҝғй—»жҖқдҝ®иҫ©пјҢжҲҗе°ұж—ҘзӣҠеңҶж»ЎгҖӮ

1252е№ҙ(еҚ—е®Ӣж·ізҘҗеҚҒдёҖе№ҙ)пјҢеҝҪеҝ…зғҲзҺҮе…өеҚ—еҫҒеҮҜж—Ӣиҝ”еӣһпјҢз»ҸиҝҮе…ӯзӣҳеұұзҡ„йҖ”дёӯпјҢжҙҫе‘ҳиөҙеҮүе·һиҜ·иҗЁзҸӯеүҚеҺ»дјҡи§ҒпјҢж—¶иҗЁзҸӯе·Іж•…пјҢеҸӘеҫ—з”ұе…«жҖқе·ҙе…„ејҹдҝ©д»ЈиЎЁеүҚеҫҖгҖӮж¬Ўе№ҙеҝҪеҝ…зғҲдәҺдёҠйғҪеҸ¬и§ҒдәҶдёҚеҲ°19еІҒзҡ„е…«жҖқе·ҙпјҢиҜўй—®дәҶи®ёеӨҡз–‘йҡҫй—®йўҳпјҢе…«жҖқе·ҙйғҪз»ҷдәҲдәҶе®Ңж»Ўзҡ„зӯ”еӨҚпјҢеҝҪеҝ…зғҲеӨ§дёәж¬ўж¬ЈпјҢжҺҘеҸ—дәҶе…«жҖқе·ҙдј жҺҲзҡ„дёүж¬ЎзҒҢйЎ¶гҖӮ第дёҖж¬ЎзҒҢйЎ¶зҡ„дҫӣе…»пјҢеҘүзҢ®дәҶ13дёҮжҲ·пјӣ第дәҢж¬ЎзҒҢйЎ¶зҡ„дҫӣе…»еҘүзҢ®дәҶи—ҸеҢәзҡ„3дёӘеҚҙе–Җпјӣ第дёүж¬ЎзҒҢйЎ¶еҘүзҢ®зҡ„дҫӣе…»жҳҜеәҹйҷӨеңЁжұүең°д»ҘдәәеЎ«жІізҡ„еҠһжі•гҖӮ

1260е№ҙ(е…ғдё–зҘ–дёӯз»ҹе…ғе№ҙ)пјҢеҝҪеҝ…зғҲдәҺдёҠйғҪејҖ平继еёқдҪҚпјҢе°Ғе№ҙд»…25еІҒзҡ„е…«жҖқе·ҙдёәеӣҪеёҲпјҢиөҗзҫҠи„ӮзҺүеҚ°гҖӮжӯЈеҰӮгҖҠеҸ‘жҖқе·ҙиЎҢзҠ¶гҖӢиҪҪпјҡ1260е№ҙеҝҪеҝ…зғҲзҡҮеёқзҷ»дҪҚпјҢе°Ҷе…«жҖқе·ҙвҖңе°ҠдёәеӣҪеёҲпјҢжҺҲд»ҘзҺүеҚ°пјҢд»»дёӯеҺҹжі•дё»з»ҹеӨ©дёӢж•ҷй—ЁгҖӮвҖқ[37]ж №жҚ®гҖҠиҗЁиҝҰдё–зі»гҖӢи®°иҪҪпјҢз”ұдәҺе…«жҖқе·ҙеҶҚж¬Ўеҗ‘зҡҮеёқеҝҪеҝ…зғҲиҜ·жұӮпјҢйўҒеҸ‘иҜҸд№ҰжҳҺ确规е®ҡйҮ‘еӯ—дҪҝиҖ…е’Ңи’ҷеҸӨеҶӣдәәзӯүдёҚеҫ—еңЁеҜәйҷўжҲ–еғ§иҲҚдҪҸе®ҝпјҢдёҚеҫ—еҗ‘еҜәйҷўжҙҫд№ҢжӢүе·®еҪ№пјҢдёҚеҫ—еҗ‘еҜәйҷўеҫҒзЁҺпјҢзҡҮеёқе…ҒиҜ·пјҢдәҺ12ж—§е№ҙ(дёӯз»ҹдә”е№ҙ)еҸ‘еёғдәҶдёҖ件被称дёәвҖңзҸҚзҸ иҜҸд№ҰвҖқзҡ„еңЈж—ЁгҖӮеҗҢе№ҙпјҢе…ғдё–зҘ–иҝҒйғҪеӨ§йғҪ(еҢ—дә¬)пјҢжӯЈејҸе»әз«Ӣзі»з»ҹзҡ„е…ғжңқдёӯеӨ®ж”ҝжқғпјҢи®ҫжҖ»еҲ¶йҷў(1288е№ҙж”№еҗҚе®Јж”ҝйҷў)пјҢжҺҢз®Ўе…ЁеӣҪдҪӣж•ҷдәӢеҠЎе’Ңи—Ҹж—Ҹең°еҢәзҡ„еҶӣж”ҝдәӢе®ңпјҢе‘Ҫе…«жҖқе·ҙд»ҘеӣҪеёҲиә«д»Ҫе…јйўҶжҖ»еҲ¶йҷўгҖӮжӯӨеҗҺпјҢе…«жҖқе·ҙе…ҲеҗҺжү©е»әдәҶиҗЁиҝҰеҜәпјҢе…ҙе»әиҗЁиҝҰеҚ—еҜәпјҢ并д»ҝз…§и—Ҹж–ҮеҲӣеҲ¶дәҶи’ҷеҸӨж–°еӯ—пјҢеӣ йҖ еӯ—жңүеҠҹпјҢ1270е№ҙ(иҮіе…ғдёғе№ҙ)иў«еҝҪеҝ…зғҲе°ҒдёәвҖңеёқеёҲвҖқпјҢз§°вҖңеӨ§е®қжі•зҺӢвҖқпјҢиөҗзҺүеҚ°гҖӮ1280е№ҙ(иҮіе…ғеҚҒдёғе№ҙ)е…«жҖқе·ҙеңЁиҗЁиҝҰеҜәеңҶеҜӮпјҢз»Ҳе№ҙ45еІҒ[38-39]гҖӮ1320е№ҙпјҢе…ғд»Ғе®—дёӢиҜҸе…ЁеӣҪеҗ„и·Ҝ(е…ғеҲ¶еҚҒи·ҜдёәдёҖзңҒ)з»ҷе…«жҖқе·ҙдҝ®е»әеёқеёҲж®ҝпјҢ并规е®ҡе…¶д»ӘеҲ¶дёҺеӯ”еәҷзӯүеҗҢпјҢдёәи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„еҸ‘еұ•е’Ңдј ж’ӯеҲӣйҖ дәҶжқЎд»¶гҖӮ

д»Һеҗҗи•ғжқҘеҲ°еӨ§йғҪзҡ„еғ§дәәд№ҹз»ңз»ҺдёҚз»қпјҢе…ғдё–зҘ–е‘ҪеӨ§иҮЈд»Һе…«жҖқе·ҙеҸ—жҲ’пјҢ并з»ҷе…¶еӯҗжҙҫеҺ»иҗЁиҝҰеғ§дәәпјҢе»әеҜәйҖүеЎ”пјҢйҶ®зҘ дҪӣдәӢйҖҗжёҗеўһеӨҡгҖӮиҗЁиҝҰжҙҫе…ҲеҗҺеңЁз”ҳиӮғең°еҢәзҡ„еҮүе·һ(жӯҰеЁҒ)е»әз«ӢдәҶзҷҫеЎ”еҜәгҖҒжө·и—ҸеҜәгҖҒеӨ©е ӮеҜәпјҢз”ҳе·һ(еј жҺ–)е»әз«ӢдәҶ马蹄еҜәгҖҒж–Үж®ҠеҜәпјҢз”ҳеҚ—е»әз«ӢдәҶзҰ…е®ҡеҜәгҖҒ马еҘҙеҜәгҖҒ闫家еҜәгҖҒз”өе°•еҜәзӯүи®ёеӨҡи‘—еҗҚзҡ„и—Ҹдј дҪӣж•ҷеҜәйҷўгҖӮе…¶дёӯпјҢзҷҫеЎ”еҜәпјҢжҳҜеҮүе·һи—Ҹдј дҪӣж•ҷеӣӣйғЁеҜә(зҷҫеЎ”еҜәгҖҒйҮ‘еЎ”еҜәгҖҒиҺІиҠұеҜәгҖҒжө·и—ҸеҜә)дёӯжңҖеӨ§зҡ„дёҖеә§еҜәйҷўпјҢдёәиҗЁиҝҰзҸӯжҷәиҫҫеңЁеҮүе·һй©»й”Ўе’Ңи®Із»Ҹзҡ„еңәжүҖгҖӮиҗЁзҸӯеңЁ70еІҒйӮЈе№ҙд№қжңҲжҹ“з–ҫпјҢдәҺ1251е№ҙеҚҒдёҖжңҲеҚҒеӣӣж—ҘеҮҢжҷЁеңҶеҜӮпјҢи’ҷеҸӨзҺӢе…¬дёәд»–дёҫиЎҢдәҶзӣӣеӨ§зҡ„жӮјзҘӯжҙ»еҠЁпјҢ并е»әиө·й«ҳдёғеұӮзҡ„зҷҪеЎ”пјҢе°ҶиҲҚеҲ©и‘¬дәҺеЎ”еҶ…дҫӣеҘүгҖӮе…«жҖқе·ҙдё»жҢҒиҜҘеҜәж—¶пјҢиҝҷйҮҢжңүеғ§дәәиҝ‘еҚғдәәгҖӮ

иҗЁзҸӯеңЁеҮүе·һејҳдј дҪӣжі•жңҹй—ҙпјҢзҘҒиҝһеұұең°еҢәзҡ„и—Ҹж—ҸйҰ–йўҶдёҺдҝЎеҫ’жӣҫзә·зә·жңқжӢңиҗЁзҸӯпјҢе№ҝз»“жі•зјҳгҖӮиҗЁзҸӯеңЁиҜҘеҢәе№ҝдј дҪӣжі•пјҢе»әз«ӢдәҶдёҚе°‘еҜәйҷўгҖӮж №жҚ®жңүе…іи—Ҹж–Үж–ҮзҢ®и®°иҪҪпјҢиҗЁиҝҰзҸӯжҷәиҫҫд№ҹжӣҫжҠөиҫҫдҪҚдәҺз”ҳе·һд»ҘеҚ—зҘҒиҝһеұұеҢ—и–Ұзҡ„马蹄еҜәдј ж•ҷпјҢдј иҜҙеӨ§еёҲеңҶеҜӮеҗҺпјҢеғ§еҫ’е°ҶйғЁеҲҶиҲҚеҲ©иҜ·еҲ°й©¬и№„еҜәпјҢе»әеЎ”дҫӣеҘүд»ҘзӨәзәӘеҝөгҖӮз”ұдәҺиҜҘеҜәеҺҶеҸІдёҠ规模е®ҸеӨ§пјҢйқ’жө·гҖҒз”ҳиӮғгҖҒиҘҝи—Ҹд»ҘеҸҠи’ҷеҸӨзӯүең°еҢәзҡ„и—ҸгҖҒи’ҷгҖҒжұүж°‘ж—ҸзҫӨдј—з»ңз»ҺдёҚз»қпјҢйҰҷзҒ«еёёе№ҙдёҚж–ӯгҖӮиҜҘеҜәеҲҶеҚ—еҢ—дёӨеҜәпјҢеҚ—еҜәеӨ§з»Ҹе ӮеҺҹжқҘйҮ‘йЎ¶зў§з“ҰеҚҒеҲҶиҫүз…ҢгҖӮеҢ—еҜәдёәзҹізӘҹжӮ¬еҙ–еіӯеЈҒпјҢжҙһйҒ“ж·ұйӮғпјҢжңүеӨ§зӘҹеҸҜе®№дёғе…«зҷҫдәәгҖӮжҳҺд»Ји—Ҹж—Ҹеғ§дәәдә”е…ӯзҷҫдәәеұ…дәҺеҚ—еҢ—马蹄еҜәгҖӮгҖҠе®үеӨҡж”ҝж•ҷеҸІгҖӢиҪҪпјҡвҖңд»ҺеҮүе·һеҗ‘иҘҝеҢ—иЎҢпјҢзәҰе…ӯдёғеӨ©зҡ„и·ҜзЁӢдҫҝеҲ°иҫҫз”ҳе·һеҹҺ(kan-gruvu-mkhar)пјҢз”ҳе·һз»ҹиҫ–зқҖеҚҒдёүдёҮжҲ·зҡ„еңҹең°пјҢзҡҮеёқзҡ„еӨ§иҮЈз”ҳе·һжҸҗзқЈжӣҫиҝҺиҜ·дёүдё–иҫҫиө–е–ҮеҳӣзҙўеҚ—еҳүжҺӘпјҢйҒөз…§зҡҮеёқеңЈж—ЁпјҢзәҰжңүеҚҒдёүдёҮдәә马еңЁй©¬и№„еҜә(mva-this-zi)иҝҺжҺҘвҖқ[35]гҖӮ

е…ғдё–зҘ–еҝҪеҝ…зғҲиҜ·е…«жҖқе·ҙеӨ§еёҲеҲ°еҶ…ең°и®Із»Ҹдј жі•пјҢйҖ”з»Ҹз”ҳеҚ—жІёжІіеҢ—еІёзҡ„еҚ“е°јж—¶и§Ғеұұе·қйӣ„дјҹеЈ®и§ӮпјҢйҒӮе‘ҪејҹеӯҗиҗЁиҝҰе–ңйҘ¶зӣҠиҘҝдәҺи—ҸеҺҶ第еӣӣйҘ¶иҝҘжңЁзҫҠе№ҙ(е…ғиҙһе…ғе№ҙпјҢ1295е№ҙ)е»әз«ӢзҰ…е®ҡеҜә[35]гҖӮжҚ®иҜҙеҪ“ж—¶еҜәжңүеғ§дҫЈ1000дҪҷдәәгҖӮдҪҚдәҺз”ҳеҚ—дёҙжҪӯйҷҲж——еўғеҶ…зҡ„闫家еҜәпјҢжҚ®гҖҠе®үеӨҡж”ҝж•ҷеҸІгҖӢи®°иҪҪпјҡ闫家еҜәе§Ӣе»әе…ғдё–зҘ–еҝҪеҝ…зғҲж—¶жңҹдёәеҚ“е°јеӨ§еҜәжүҖеұһзҡ„дә”еӨ§иҗЁиҝҰеҜәйҷўд№ӢдёҖпјҢе…¶еҜәдё»дёәеҪ“ең°ж—әж—Ҹй—«ж°Ҹ家ж—ҸгҖӮиҜҘеҜәеҗҚеғ§иҫҲеҮәпјҢеӣҫеҗүйҡҶдё»гҖҒдё№еўһеҳүжҺӘгҖҒзӯ–еўЁжһ—дёҖдё–йҳҝж—әж…ҲиҮЈгҖҒеҜҹйҒ“жүҺзҲұе ӘеёғпјҢжҙӣжЎ‘йқ’еҹ№дё№иҙқеқҡиөһзӯүйғҪжӣҫеңЁиҜҘеҜәеӯҰд№ гҖӮ闫家еҜәд»ҘеӯҰйЈҺдёҘи°ЁжҲ’еҫӢдёҘж јиҖҢдә«иӘүдәҺеҚ«и—Ҹе’Ңе®үеӨҡең°еҢә[35]гҖӮ

иҝҷдёҖж—¶жңҹпјҢеңЁж•Ұз…ҢиҺ«й«ҳзӘҹз•ҷдёӢдәҶеӨ§йҮҸзҡ„и—Ҹдј дҪӣж•ҷеЈҒз”»гҖӮеЈҒз”»йўҳжқҗеӨ§йғҪдёәеҜҶе®—жӣјиҚјзҪ—гҖҒеҚғжүӢеҚғзңји§ӮйҹігҖҒеҚғжүӢеҚғй’өж–Үж®ҠгҖҒеҚҒдёҖйқўиҸ©иҗЁеҸҠеӨ§еҠӣеЈ«зӯүеҶ…е®№пјҢеӨ§йғЁеҲҶеЈҒз”»еҮәиҮӘи—Ҹж—Ҹз”»еёҲд№ӢжүӢпјҢйЈҺж јеҗҢи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҜәйҷўзҡ„еЈҒз”»дёҖи„үзӣёжүҝгҖӮ

еҸӮиҖғж–ҮзҢ®:

[1]йҷҲеҜҝпјҢдёүеӣҪеҝ—пјҡеҚ·30[M]пјҢйғ‘е·һпјҡдёӯе·һеҸӨзұҚеҮәзүҲзӨҫпјҢ1996пјҡ384пјҢ

[2]йҫҡжҷҜзҖҡпјҢеҫӘеҢ–еҺ…еҝ—пјҡ第6еҚ·[M]пјҢжҲҗйғҪпјҡжҲҗж–ҮеҮәзүҲзӨҫпјҢ2011пјҡ250пјҢ

[3]йқ’жө·зңҒе®—ж•ҷдәӢеҠЎеұҖпјҢйқ’жө·зңҒеҝ—вҖўе®—ж•ҷеҚ·[M]пјҢиҘҝе®үпјҡиҘҝе®үеҮәзүҲзӨҫпјҢ2008пјҡ343пјҢ

[4]жқЁеә”з‘һпјҢиҘҝе®Ғеәңж–°еҝ—пјҡеҚ·15[M]пјҢиҘҝе®Ғпјҡйқ’жө·дәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ1988пјҡ385пјҢ

[5]з”ҳиӮғең°ж–№еҸІеҝ—зј–зәӮ委е‘ҳдјҡпјҢз”ҳиӮғзңҒеҝ—гғ»е®—ж•ҷеҝ—[M]пјҢе…°е·һпјҡз”ҳиӮғдәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ2005пјҢ

[6]и’Іж–ҮжҲҗпјҢжІіж№ҹдҪӣйҒ“ж–ҮеҢ–[M]пјҢиҘҝе®Ғпјҡйқ’жө·дәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ2010пјҢ

[7]йӯҸ收пјҢйӯҸд№Ұгғ»йҮҠиҖҒдј [M]пјҢеҢ—дә¬пјҡдёӯеҚҺд№ҰеұҖпјҢ1974пјҢ

[8]йңҚж—ӯеҲқпјҢйё ж‘©зҪ—д»ҖеӨ§д№ҳжҖқжғізҡ„еҸ‘еұ•еҸҠе…¶еҜ№йҫҹе…№зҹізӘҹзҡ„еҪұе“Қ[J]пјҢж•Ұз…Ңз ”з©¶пјҢ1997(3)пјҡ51пјҢ

[9]ж…§зҡҺпјҢй«ҳеғ§дј гғ»йё ж‘©зҪ—д»Җдј [M]пјҢеҢ—дә¬пјҡдёӯеҚҺд№ҰеұҖпјҢ200гҖҮпјҢ

[10]еҗҙз”ҹеҚҺпјҢеҮүе·һдҪӣе…ү[M]пјҢе…°е·һпјҡз”ҳиӮғж°‘ж—ҸеҮәзүҲзӨҫпјҢ2009пјҡ2пјҢ

[11]зҺӢиҝҗеӨ©пјҢеҝғйҒ“жі•еёҲе№ҙи°ұ[M]пјҢе…°е·һпјҡз”ҳиӮғж°‘ж—ҸеҮәзүҲзӨҫпјҢ2006пјҡ122пјҢ

[12]иөөж°ёзәўпјҢжІіиҘҝиө°е»Ҡи—Ҹж–ҮеҢ–еҸІиҰҒ[M]пјҢе…°е·һпјҡз”ҳиӮғж°‘ж—ҸеҮәзүҲзӨҫпјҢ2010пјҢ

[13]жӣҫеӣҪеәҶпјҢйғӯеҚ«е№іпјҢеҺҶд»Ји—Ҹж—ҸеҗҚдәәдј [M]пјҢжӢүиҗЁпјҡиҘҝиЈҒдәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ1996пјҡ57пјҢ

[14]зҘқеҗҜжәҗпјҢиҜ•иҝ°е”ғеҺ®е•°ж—¶жңҹзҡ„ж–ҮеҢ–дёҺе®—ж•ҷ[J]пјҢз”ҳиӮғж°‘ж—Ҹз ”з©¶пјҢ1985(31)пјҢ

[15]е·ҙдҝ„пјҢзҘ–жӢүйҷҲз“ҰпјҢжҷәиҖ…е–ңе®ҙпјҡи—Ҹж–ҮзүҲ[M]пјҢеҢ—дә¬пјҡж°‘ж—ҸеҮәзүҲзӨҫпјҢ1986пјҢ

[16]иҗЁиҝҰгғ»зҙўеҚ—еқҡиөһпјҢзҺӢз»ҹдё–зі»жҳҺй‘’[M]пјҢйҷҲеәҶиӢұпјҢд»ҒеәҶжүҺиҘҝпјҢиҜ‘жіЁпјҢжІҲйҳіпјҡиҫҪе®Ғдәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ1985пјҡ191пјҢ

[17]зҺӢжЈ®пјҢиҘҝи—ҸдҪӣж•ҷеҸ‘еұ•еҸІз•Ҙ[M]пјҢеҢ—дә¬пјҡдёӯеӣҪзӨҫдјҡ科еӯҰеҮәзүҲзӨҫпјҢ1987пјҡ25пјҢ

[18]жҷәиІўе·ҙгғ»иҙЎеҚҙд№Һдё№е·ҙз»•еёғжқ°пјҢе®үеӨҡж”ҝж•ҷеҸІпјҡи—Ҹж–ҮзүҲ[M]пјҢе…°е·һпјҡз”ҳиӮғж°‘ж—ҸеҮәзүҲзӨҫпјҢ1982пјҡ19пјҢ

[19]жҒ°зҷҪвҖўж¬Ўж—Ұе№іжҺӘпјҢзӯүпјҢиҘҝи—ҸйҖҡеҸІвҖўжқҫзҹіе®қдёІпјҡдёҠеҶҢ[M]пјҢйҷҲеәҶиӢұпјҢзӯүпјҢиҜ‘гғ»жӢүиҗЁпјҡиҘҝи—Ҹж Ҫж–ҮеҸӨзұҚеҮәзүҲзӨҫпјҢ2004271пјҢ

[20]еҸёй©¬е…үпјҢиө„жІ»йҖҡйүҙ[M/В·L]пјҢ[2014-12-11]пјҢhttpпјҡ//wwwпјҢguВ·xueпјҢcВ·m/shibu/zztj/zztjmiпјҢhtmпјҢ

[21]жқҺзҷӮпјҢз»ӯиө„жІ»йҖҡйүҙй•ҝзј–й•ҝзј–[M/В·L]гҖҒ[2014-12-11]пјҢhttpпјҡ//gudianпјҢhengyanпјҢcВ·m/xuzizhitВ·ngjianchangbian/dirпјҢhtmlпјҢ

[22]и„ұи„ұпјҢзӯүпјҢе®ӢеҸІ[M/В·L]пјҢ[2014-12-11]пјҢhttpпјҡ//wwwпјҢguВ·xue123пјҢcВ·m/shibu/0101/В·В·sВ·ngs/пјҢ

[23]йӯҸжі°пјҢдёңиҪ©з¬”еҪ•[M/В·L]пјҢ[2014вҖў-12-11]пјҢhttp//wwwпјҢsaВ·huaпјҢcВ·m/shuku/lidaibiji/lidaibiji088пјҢhtmпјҢ

[24]жІҲжӢ¬пјҢжўҰжәӘ笔и°Ҳ[м„ё/0L]гғ»[2014-12-11]пјҢhttp//wwwпјҢsaВ·huaпјҢcВ·m/shuku/mengxibitan/пјҢ

[25]еҫҗжқҫпјҢе®ӢдјҡиҰҒиҫ‘зЁҝ[M]пјҢеҢ—дә¬пјҡдёӯеҚҺд№ҰеұҖпјҢ1997пјҢ

[26]жқҺиҝңпјҢйқ’е”җеҪ•[G],йқ’жө·зңҒ民委少数民ж—ҸеҸӨзұҚж•ҙзҗҶ规еҲ’еҠһе…¬е®ӨпјҢйқ’жө·ең°ж–№ж—§еҝ—дә”з§ҚпјҢиҘҝе®Ғпјҡйқ’жө·дәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ1989пјҢjavascriptпјҡfavyunpan('000001104026')пјӣ

[27]йҷ¶е®—д»ӘпјҢиҜҙйғӣ[M]пјҢеҢ—дә¬пјҡдёӯеӣҪд№Ұеә—пјҢ1986пјҢ

[28]еј иҲңж°‘пјҢз”»еҹӢйӣҶпјҡиЎҘйҒ—еҚ·3пјҡжёёе…¬(еҚіжёёеёҲйӣ„)еў“еҝ—й“ӯ[M]пјҢеҸ°еҢ—пјҡеҸ°ж№ҫе•ҶеҠЎеҚ°д№ҰйҰҶпјҢ1986пјҢ

[29]еӯ”е№ід»ІпјҢи°ҲиӢ‘пјҡеҚ·1[M/В·L]пјҢ[2014-12-11]пјҢhttpпјҡ//wwwпјҢsaВ·huaпјҢcВ·m/shuku/lidaibiji/lidaibiji442пјҢhtmпјҢ

[30]еҲҳе»әдёҪпјҢе®Ӣд»ЈиҘҝеҢ—еҗҗи•ғз ”з©¶[M]пјҢе…°е·һпјҡз”ҳиӮғж–ҮеҢ–еҮәзүҲзӨҫпјҢ1998пјҡ372пјҢ

[31]жқҺиҗ¬пјҢиҘҝеӨҸеҸІз ”究[M]пјҢ银е·қпјҡе®ҒеӨҸдәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ1989пјҢ

[32]иғЎжұқз әпјҢеҳүйқ–е®ҒеӨҸж–°еҝ—пјҡеҚ·7[M]пјҢ银е·қпјҡе®ҒеӨҸдәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ1982пјҢ

[33]еҸІйҮ‘жіўпјҢиҘҝеӨҸдҪӣж•ҷеҸІз•Ҙ[M]пјҢ银е·қпјҡе®ҒеӨҸдәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ1988пјҢ

[34]дҪҡеҗҚпјҢйҮҚдҝ®еҮүе·һж„ҹеә”еЎ”зў‘й“ӯ[M]гҖғеҸІйҮ‘жіўпјҢиҘҝеӨҸж–ҮеҢ–пјҢй•ҝжҳҘпјҡеҗүжһ—ж•ҷиӮІеҮәзүҲзӨҫпјҢ1986пјҡ90пјҢ

[35]жҷәиҙЎе·ҙгғ»иҙЎеҚҙд№Һдё№е·ҙз»•еёғжқ°пјҢе®үеӨҡж”ҝж•ҷеҸІпјҡи—Ҹж–ҮзүҲ[M]пјҢе…°е·һпјҡз”ҳиӮғж°‘ж—ҸеҮәзүҲзӨҫпјҢ1982пјҢ

еҺҹеҲҠдәҺгҖҠиҘҝи—Ҹз ”з©¶гҖӢ2015е№ҙ12жңҲ第1жңҹпјҢжіЁйҮҠз•ҘпјҢеҺҹж–ҮзүҲжқғеҪ’дҪңиҖ…е’ҢеҺҹеҚ•дҪҚжүҖжңүгҖӮ