摄影:觉果

摄影:觉果

雪域高原,自古以来经过无数绘画艺术大师的苦苦探索和研究实践,给我们留下了具有悠久历史的艺术论作和多姿多彩的绘画艺术杰作。尤其佛教传入藏区后,经过长期的发展,给藏族绘画艺术注入了新的活力。在各个不同的历史阶段中,藏族绘画流派的许多绘画高手的艺术作品有不同的创新和发展,使绘画艺术达到了非常完美的境界,从而也开创了不同地域的绘画新领域。安多地区藏族绘画艺术的圣地是青海的“热贡”,这个被当今人们称为“热贡艺术”,随着时代的发展,文化的交流,已闻名中外,誉满世界。安多藏族绘画艺术杰作的荟萃之地是中国艺术宝库敦煌、藏传佛教格鲁派六大寺院的塔尔寺和拉卜楞寺。由于历史的原因,汇集了大量的绘画艺术珍品,以其丰富多彩的构图造型、风格独具的绘画艺术,引起了世人的极大关注。

一、绘画源流

青藏高原,在人类文字远未形成之前,就已有了绘画的萌芽,描绘眼前生活的物象,成为难得而又可贵的记录。根据考古资料表明,西藏昌都卡若新石器时代遗址出土的陶器中,已经在器物的不同部位装饰以不同的纹样,其中有刻画和压印的平行线、三角纹、方格以及菱形等几何图案,讲究图案的排列和对称。不仅如此,遗址中还有彩陶器,说明当时人们已懂得运用色彩绘制图案。位于拉萨河谷的曲贡遗址,也发现了一批与原始美术有关的考古材料。其中,除在大量的器物上发现“涂朱”的痕迹外,在一些陶器的局部有重菱纹、锥刺纹、弦纹以及压印纹、平行几何纹、人字纹、波折纹等多种装饰性纹饰。还有一些纹饰是采用一种可以称之为“磨花エ艺”的局部磨光技术来加以表现的,即以光面和糙面的对比来显示纹样的结构,给人以立体感。此后,年代稍晚的如安多地区青海柴达木盆地的诺木洪文化,发现的各种陶器上,少数饰有不同的花纹,有压印纹、篮纹、堆纹、锥制纹、圆圈纹等。还有一些彩陶,花纹有曲折纹和条纹等。由此可以说明,这都是藏族绘画的萌芽。青藏高原的许多地区还分布着古代岩画的遗存。如青海玉树发现的岩画,有大型野牛、小个野羊、猎人或立或跪弯弓待射等画面。表现了藏族早期人们的狩猎活动和绘画才能。甘肃玛曲发现的国庆岩画,岩画面积3.5X2.8平米,画面上有鹿、羊、马、牛和人物,其中的雄鹿昂首远视,体态高大雄健。上部的裸体人物、双臂分开。手法古拙,具有较高的审美价值。这些岩画,均刻在崖面上、崖阴及天然石块上。反映出的内容题材相当广泛,包括狩猎、放牧、战争与演武、自然与神灵崇拜、动植物以及器物、天象等等。在技法上十分娴熟地运用了单线构勒、剪影或造型等方式来表现形体的突出特征。这均表明了雪域高原的藏族先民原始的、土著的早期绘画艺术已经经历了漫长而缓慢的发展历史,为以后宗教绘画艺术的兴起与传播、发展,提供了初步的基础。

藏族绘画艺术的发展,与佛教的传播和发展有着密切的联系。无论是吐蕃王朝建立西藏文明于世,还是藏传佛教的逐步形成,藏族文化艺术的日趋完善,都有力地证实了这一点。据有关史志典籍记载,佛画艺术最早可追溯到古印度佛祖释迦牟尼在世时,释迦牟尼诞生后,父亲净饭王即主持修建了集莲塔,依照塔形,绘制和雕塑了各一座金塔,最初产生了绘画的工艺,后来坚影王,为给仙道王赠送一件礼品,便将幼小的释迦牟尼领至河边,佛尊之影顿时显现在水面,依照河影画出了著称于世的“东巴曲隆玛"唐嘎,由此而留传千古,绘画及造型艺术自此后在印度得到了很大发展。藏族的绘画、雕塑艺术逐步发展于古代吐蕃第二十八代藏王拉妥妥日年赞时期,婆罗门东那坚、布肖嘎尔玛及吞弥桑布扎等译师和班智达都为藏族的绘画艺术作出了巨大的努力。藏王松赞干布时期,佛教正式传入吐蕃,不仅建造了吐蕃政教合一制度的中心——布达拉宫和玛如堡,而且还从尼泊尔等地邀请了以朝吾艺术大师为首的诸多工匠,奉供和奉制了观世音菩萨自成像和雕塑佛像多尊,以藏族传统建筑风格为主,集印、尼、汉地等国家和地区建筑特色修建了小昭寺,并请各方大师大量绘制了佛像和艺术品等“身、语、意”依业依处,自此,藏族绘画等エ艺得到了长足的发展。藏王赤热巴巾时期(815-841),藏族的绘画艺术形成了自己独特风格,拉萨扎西格彭山寺的绘画、雕塑作品就是一个典型代表。

藏传佛教后弘期,依次出现了多哇扎西南嘉、雅多布贡巴、珞巴扎西南嘉的学生曼唐巴·曼拉东智、贡嘎岗多钦则、嘎玛曲央多杰等绘画、雕塑艺术大师。特别是以曼唐巴为首的“曼唐”派和贡嘎岗多钦则为首的“钦娄”派的产生,也就岀现了以“慈悲相”慈祥而著称的绘画技巧和以“忿怒相”庄严肃穆的绘画技巧而著称于世的两大绘画流派。此后,察哇绒哇索南俄色著有《佛像制作方法知识来源》,布敦大师、智那巴、达仓泽师、德格丹增彭措撰写有《工巧明学之羯摩集・如意养曲》、常喀哇・华丹罗哲著有《佛像度量显宗明鉴》等,产生了大批的绘画艺术大师和绘画经典,从而牢固的奠定和建立了藏族绘画艺术的理论基础。以上可以看出藏族绘画艺术产生以及发展的脉络,同时也说明了佛教艺术传入藏区与藏民族固有的绘画艺术相互影响,相互渗透,相互吸收逐步形成了一门独特的绘画艺术。藏族绘画艺术它不仅继承和发展了本民族传统的绘画艺术,而且吸收了印度、尼泊尔和我国汉族的艺术营养,从而形成了风姿独特,结构殊异的不同国度、不同区域、不同民族间绘画技巧相融合的综合性绘画艺术。

根据有关藏族史料记载,安多地区最为著名的藏族绘画艺术流派为“热贡画派”。该流派历史悠久,传承世代相续,人才辈岀,エ艺精湛,闻名海内外。约公元九世纪,吐蕃王赤热巴巾(在位时间815-841年)执政时期,唐蕃时而亲密如故,时而烽火连绵。一次战争中,依照藏王旨令,以丹巴谢道尔、觉嚕达吉为首的两位大将,分别率领江察军队抵达安多,于阿米达加拉(大理加山,在青海省循化县与甘肃省夏河县交界)驻守边关。只因将领觉囑达吉身负重伤,不能统兵打仗,返.归后藏的藏拉道,遂与称为“萨措热玛”的姑娘结为伉俪,后生得五子即更噶达吉、仁青贡、央罗、久美、普道嘉布。三子央罗娶二房,一房名仁青卓玛,生四子,即热德多杰、热桑盖多杰、热尼智多杰以及热桑仁青多杰。兄弟几人,因家庭贫困,生活所迫,离家出走,抵萨迦、日喀则、拉萨等地朝圣处,做“察察”供养谋生。热仁青多杰与故乡叫央毛措的姑娘结婚,生得念智嘉措、色桑以及贡保多杰三子。长大成人后,兄弟三人远赴尼泊尔国家拜著名绘画大师,学习绘画艺术。学成后返回西藏,在前藏、后藏各地宏扬绘画艺术。按照本民族固有的传统习俗,奉护法神旨意,兄弟三人就于藏历第一绕迥土龙年(公元1028年)来到了安多地区的热贡,继续从事绘画艺术事业。繁衍后代,居住在隆务河流域的年都乎、郭麻国以及五屯等地,遂出现了许多著名的绘画艺术大師。

于藏历第五绕迥(即公元1267年至1326年)时期,佛学大师隆钦拉杰扎那哇,受八思巴大师旨意,率员三百余人,抵达安多地区热贡,兴建寺院,弘扬佛法。在随员中,有画匠、木雕匠、石匠等,所有的画匠均来自后藏地区藏拉道地方(今日喀则地区定日县所属)。这些绘画艺术大师,对热贡艺术流派的形成,也产生了重大影响。

宋朝时期,于藏历第三绕迥金兔年(公元1171年),热贡五屯的久美、嘉オ让两位艺术大师为首的十余人,应萨迦班智达·智华坚参大师的邀请,远赴西藏萨迦寺奉制佛像等。萨迦法王八思巴在位期间(1255-1280),元始祖忽必烈定都北京,五屯画匠多杰南嘉为首的热贡艺人百余人奉旨前往北京城,绘制了各种绘画,建造了许多供品。以后,隆务土官隆钦多德本,于藏历第五绕迥(1267—1326年)时期就任土官时,从隆曲贡卡将家移至热贡五屯,并且修建宫殿。依照土官指令,调谴了汉地的木匠、赵王后裔的泥塑匠、北方蒙古的石匠、藏拉道的画匠等大批工匠,大兴土木,进行了为期一年的修建装璜工程。五屯的罗哲久美、东曲拉索等画师从此而出名,热贡文化艺术也就传遍了黄河上游的政教中心圣地。

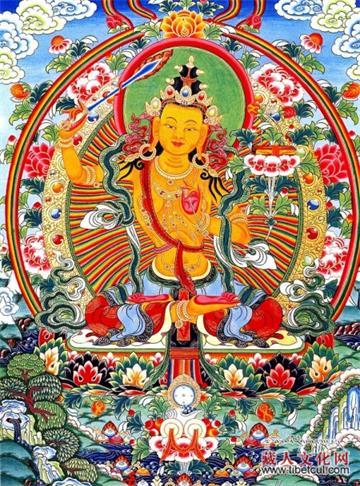

藏历第九绕迥土蛇年(公元1407年),第二世达赖喇嘛・更登嘉措时期,五屯的著名画师卡南索巴、嘉仓玛金巴为首的十余名奉达赖旨意,前往卫藏地区绘制佛像,他们以精湛的工艺奉制在墨脱唐的供品及木画,令人心旷神怡,博得众人称赞。智钦曲巴仁宝且,也是一个著名的艺术大师,他画、塑、雕制的供品还留存至今,供人们观瞻。安多地区有名的文殊菩萨大像、拉卜楞寺金瓦寺塑像、米拉日巴像以及华贡多杰神像等,均系他所为。他的第二世夏占拉索智华自幼就制做了拉萨下续部学院的木扎坛城和尖扎古鲁寺“大日如来佛像”(据说常流甘露)、卡贡寺的弥勒佛像等。

藏历第七绕迥水羊年(公元1403年),北京王塔寺中建造一座印度佛塔款式的宝塔,其上兰扎(梵文)是由热贡工匠所绘。明永乐皇帝看了非常高兴,御笔书写了“藏族也有与众不同的画法,在尼泊尔也罕见”的赞文。

藏历第七绕迥火羊年(公元1497年),隆务喇嘛罗桑桑盖与土官贡却乎坚参二位赴京觐见皇帝,皇帝曰:“您二位之下的尼泊尔画师,是藏拉道地方所传的佛画艺术,驰名世界,对他们要很好培养!”并赏赐了各种颜料十驮。这些名噪一时的著名画家有年都乎噶居哇、仲隆寺画师、大学者谢热扎西、班智达·罗桑益西等,有些绘画大师绘制的艺术珍品,至今还留存于部分寺院。

藏历第八绕迥土兔年(公元1458年)卓尼禅定寺动エ修建时,卓尼杨土司特派牙吉丹巴达吉等人抵达青海艺术之乡五屯,特邀了久美嘉措为首的百余名工匠,前往禅定寺。他们高超的艺术,得到了卓尼土司的高度称赞。

藏历第七绕迥土兔年(公元1479年),修建五台圣山的佛殿和白塔时,依照万历皇帝圣旨,热貢五屯的热多杰塔、李家才布丹嘉两位画师为首的画匠和银匠五十余人前往,进行了八个月二十二天的奉制佛像、绘画、建塔顶等事宜。期间苦于暑热,以觉巴塔尔、嘉仓玛更塔尔等五名工匠不幸死去。自此,大明皇帝下诏,“热贡画匠在内地十二圣地奉制佛像时,不准出现差错”。

藏历第十绕迥金猪年(公元1611年),李家谢热却典修建卓仓寺时,迎请了热贡五屯的许多工匠,修建了卓仓寺大经堂、大佛殿、护法殿,历时年余,修建其中的内供、壁画、木雕、油漆、砖雕、宝瓶等时,与许多知名的汉族画匠比赛エ艺,藏族画师取胜而名声大振。

藏历第十一绕迥土牛年(公元1649年)至藏历金兔年(公元1651年),广慧寺修建时,热贡五屯的诸多知名画师应邀前往,历时三年。藏历金兔年(公元1651年)年底,奉清,朝同治皇帝圣旨,前往北京绘制了五个佛殿佛像,制做了北海公园殊胜宝塔的日月,绘画是按照尼泊尔绘画风格而作的,日月、铃是按汉族风格而建的,皇帝看后,大加赞赏。

藏历第十二绕迥水龙年(公元1712年,清康熙五十一年),北京城嵩珠寺修建佛殿时,皇帝旨意,汉族工匠制做铜塑紊金和绘制壁画工艺,藏族画匠制做泥塑和绘制唐嘎等エ艺。完工后,皇帝、大臣、法台及僧侣连声称赞,皇帝大悦,御笔提诗。据说此诗至今还在嵩珠寺佛殿门眉。

此外,于藏历第十二绕迥金虎年(公元1701年,清康熙四十九年)修建拉卜楞寺时,第一世嘉木样大师邀请了西藏各地的大批能工巧匠,专抵拉卜楞建寺。绘画艺术大家德钦桑俄合和卡贝オ彭,在安多地区热贡发扬“曼娄”画派的传承,产生了很大影响。由于以上三个不同时期的历史所然,为此逐步形成了独具一格的“热贡艺术”,从而在热贡地方产生了大批能工巧匠和杰出的绘画大师,他们为弘扬本民族的灿烂文化,做出了卓越贡献。

二十世纪初,被认为是“最杰出但又颇有争议的人物”根敦琼培,不仅是一名翻译家、哲学家、历史学家、诗人和旅行家,而且是一位技巧娴熟的画家,我们在希瑟·卡尔梅先生所著的《作为画家的根敦群培》一文中了解到,1934年,罗候罗・桑克里特亚亚那在拉萨找人帮助在西藏寺院寻找古代梵文手稿。在格西嘉措的住处,他遇见了根敦琼培。不久他们就成为亲密朋友,他们一道去热振旅行,然后到西藏南部、尼泊尔和印度。他们参观了为数众多的重要的佛教遗址。每到一处,根敦琼培都要进行写生。在热振寺,他异常激动,临摹了一些古代印度绘画,他想把资料分编成册,但寺僧没有准许。在山南拉朗寺,他为喀且班钦嘉索玛的泥塑像画了素描,他还素描了吉隆的观世音菩萨像。在尼泊尔,他们在一位尼泊尔富商特拉那·玛家中逗留了六个月,在这家的住房墙上,根敦琼培画了三个佛陀像。1938年,罗候罗·桑克里特亚亚那在比哈尔和奥得萨研究协会的支持下,骑马进行了一次十分重要的远行,产生了罗候罗·桑克里特亚亚那和根敦琼培的素描本。在印度,他受到多种绘画艺术的影响,从马图拉的佛陀像、阿旃陀石窟绘画到尼古拉·罗里赫所绘制的明晰、神密主义的喜马拉雅水彩画,甚至俄国的圣像都对他产生了影响。素描中的人物像是在他的著作中少见的最完美的图画。这些图画运用了简明、流畅的线条。这似乎鼓舞了传统的西藏绘画方式,也鼓舞了对人物肖像的热切探索。1945年冬,他返回了拉萨,再次受到贵族赞助,为他们画肖像并装饰房屋。他最擅长的是画虎,他在噶雪巴家族的墙上画了许多虎。1947年秋,他道到了逮捕和监禁,在狱中,他为能获得额外食物和香烟而继续作画,当他获释后,似乎停止了其他活动一样也停止了绘画。

藏族杰出的绘画大师安多强巴,于1912年出生在安多同仁尖扎(今青海省黄南藏族自治州尖扎县境内)地方。13岁远赴圣域拉萨,入哲蚌寺学法,自幼喜爱绘画,并从师学习“唐卡”等绘画技巧,1954年赴北京中央美术学院学习,拜著名教授李总金等师系统学习了国画和西方油画艺术技巧后返回拉萨,参加罗布林卡壁画和唐卡的绘制工作,他创作的“虎狮对视、“释迦牟尼本生图”、“大自在观音菩萨”、以及“第十三世、十四世达赖”等唐卡,已达到了纯青的艺术境界。

他将藏族传统的绘画艺术、汉族绘画艺术以及西方的绘画艺术溶为一体,作品中体现了较高的立体和透视效果等特点,特别是具有摄影一样的艺术效果,被当今人们所称颂。

夏吾オ让,当代著名的藏族绘画艺术大师,他于1922年秋出生在安多地区熱贡五屯上庄(今青海省黄南藏族自治州同仁县)的画师家庭。祖父是有名的画师,伯父索南丹巴绘画艺术超群,父亲完玛オ旦也擅长绘画雕塑。三岁的夏吾オ让便成为僧人。七岁时开始入寺,拜伯父索南丹巴为师,一面学经,一面学画。自此,绘画技艺大有长进。三十年代末,一次偶然的机遇,他获得了到塔尔寺绘制壁画的机会。他学习众家之长,开阔眼界,跟伯父绘制大型佛教故事,初步展示了他的绘画才能。1941年春,国画大师张大千携夫人等亲属几人不远万里抵达东方艺术宝库——敦煌,准备将沉睡千年的壁画临摹下来,因颜料不够,迫使抵达塔尔寺筹买颜料。他抵达塔尔寺后,被辉煌的古建筑、精美的壁画、雕塑艺术所吸引,他一方面选购绘画材料,另一方面挑选临摹人才,专请了五位僧侣画师到敦煌协助他临摹壁画。夏吾オ让成为五位僧侣画师中最年轻的一位。抵达敦煌长达两年。临摹时,都按原尺寸临摹,凡有残缺之处,要求一一复原。临摹前先复制一张稿子,由张大千自己动手,以柳炭画成,然后由僧侣们涂色,再由张大千勾线完稿。这批珍贵敦煌壁画临摹画作,后来在重庆举行了展览会,一时震动中外,张大千的绘画名声也因而为世人所悉知。1943年,夏吾オ让回归故里,继而他带·学徒罗(Blo—bzang),云游甘肃拉卜楞寺、四川甘孜和阿坝、内蒙古、拉萨等地,饱览了藏区名山大川和众多的名胜古迹及光彩夺目的佛教绘画艺术。为了全面了解佛教艺术,30岁时,与同村画友格桑(skal—bzang)结伴,千里迢迢抵达印度阿旃陀和加尔格答、瓦拉斯等地,用心领略了那里的风土人情,那里古朴的绘画艺术给他留下了深刻的影响。1958年,他离开寺院还俗,随之加入黄南人民公学学习了两年油、国画和写生。数十年来,他身怀绝技,走南闯北,足迹踏遍安多、康巴、卫藏、印度、内蒙、尼泊尔等地的名山大川和寺院,饱览各地绘画佳作,在各地留下了令人赞叹的画迹。1979年,他被推选为全国工艺美术艺大代表,出席了代表大会,1984年出席了第三届全国エ艺美术和专业技术人员代表大会,在大会上,被评为“全国工艺美术大师”,荣获金牌。

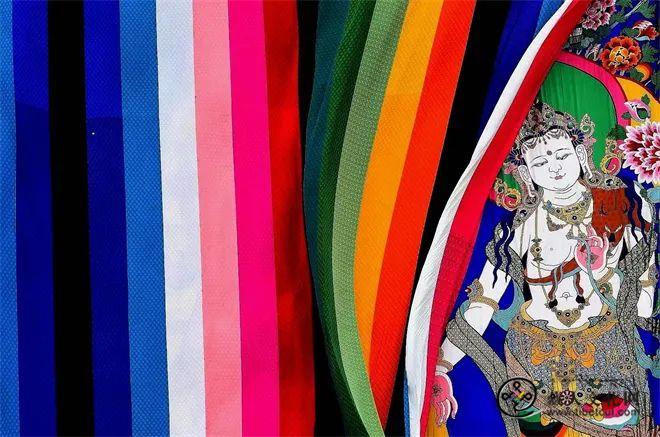

历史上,由于在历代绘画艺术大家的艰辛努力和不断探索下,终于形成了安多地区以热贡艺术为主流的“五屯画派”。热贡艺术分为布画、塑像、堆绣、刺绣、木雕、木像、石雕、金鎏以及彩绘等十余种,如今刺绣和砖雕工艺已失传。五屯,是热贡艺人最集中的地方,各村都建有寺院,年都乎、五屯下庄等村,历史上凡孩子长到六七岁均要入寺为僧,学习藏文经典,十二岁后,便从师学画,这种相沿成习的村俗,持续到解放之前。据有关调査资料表明,“年过十八岁,弟兄多的,有人可以还俗结婚,继续收徒作画”。所以五屯的画师们收徒仍局限在自己的子侄、外甥和至亲好友的范围,师徒之间无亲属关系的极少。画师们都是经过严格的训练培养造就出来的,每个画师的作品都保持着自己家传的风格和传承,并不断有所创新。据实地调査,“五屯五个村子的总户数现为1037户,人口5665人,除原赛日村外,其他各村人口均在千人以上,画师的数量,也随人口的增长而增加,据1985年的统计,五屯共有画师400人,其中造诣很深的中、老年画师有117人,大部分集中在五屯下庄”气1956年,国家拨款专门成立了“五屯艺术组”,成员大多系五屯画师,以夏吾オ让和嘉措为首的著名画家二十余名。文革期间,机构撤销,画师们受到不公正待遇便解散回家。1979年青海文化艺术协会重新成立,机构设于西宁,但由于离热贡艺术故乡较远,研究和抢救等方面局限而工作无法开展。1986年青海省有关单位针对此种情况,决定隶属于黄南州文化局,将机构迁至同仁,是年,根据热贡的文化艺术水平,择优录取,公开考试,招收年轻学生九名。1989年,国家拨款四十万元,修建了同仁艺术宫和同仁艺术研究所的三层办公大楼,学生九名,工作人员四人,学生职员共有十三人。1980年第十世班禅大师前往青海,亲自视察了“热贡艺术组”和隆务河流域的佛画艺术,发出了尽快抢救和研究热贡艺术的重要指示。1981年,上百件新的艺术作品被送到西宁、北京、上海等地巡回展出。使国内外更多的人了解了热贡艺术。1986年,中共中央总书记胡耀帮等党和国家领导人,视察黄南时,亲笔写名“热贡艺术”。

拉卜楞寺,自建立以来的近三个世纪中,遂成为安多地区宗教和文化中心,有着完善的修习体制和内容,绘画艺术虽不能自成体系,但就其本身的传承和发展,也是顺着雪域高原文化艺术发展的轨迹而日益丰繁广大的。十八世纪初藏传佛教格鲁派,在清朝中央政府的极力推崇的背景下,由青海黄河南和硕特蒙古前首旗亲王察罕丹津资助,嘉木样·俄昂宗哲于藏历第十二绕迥金虎年(公元1710年,清康熙四十九年)创建了拉卜楞寺。修建时,从西藏的前藏、后藏等地区邀请了大批著名的木匠、石匠、画师、雕塑师等。据拉卜楞寺现存典籍载,其中当时以德钦桑俄合和卡贝オ彭为首的最有名的绘画大师奉制了大经堂和下续部等学院及佛殿的大量壁画和泥塑、铜制佛像,自此,为促进拉卜楞寺绘画艺术的发展奠定了基础。

从1710年至1716年的六年中建筑已初具规模,当时的殿堂内外,已有各种类型的绘画。正式确立和设立佛教绘画艺术专业,还是从第二世嘉木样·久美昂吾时期开始的。他确立以显密二宗之讲授修习为主,以医药、历算、词章、音韵、书法、声明、雕板印刷、绘画、步法、歌赞等为辅的制度。为此,全寺宗风丕振,掀起了勤奋攻读,精研深修的热潮。据有关史料记载,当时为修建弥勒佛殿,第二世嘉木样大师于藏历第十三绕迥土猴年(公元1788年),特意从尼泊尔邀请了三位艺术大师,主持修建了弥勒佛殿,铸造了著名的铜制流金弥勒佛像,藏语称为“弥勒佛通瓦东丹”,工艺水平达到了高峰。同时还绘制了各种佛像。自此,绘画艺术成为拉卜楞寺学僧修习的专业,“工巧明学”得到了较大的发展。当时就工艺的类别而言就有绘画、泥塑、堆绣、刺绣、木刻、木雕、石雕、石刻、铜塑、酥油塑、临摹等十一种。

第四世嘉木样·朶桑图丹旺秀(1859-1919年)和第五世嘉木样·丹贝坚参(1916年-1947年)又相继创立了喜金刚学院和上续部学院,这两院除修习其它课程外,还专修“彩绘”课目。为此,该寺也培养了大批绘画艺术人才,成为安多地区藏族绘画队伍的重要力量。如青年绘画师果洛谢热布嘉措阿卡罗桑达吉等,都是当代较有影响的画师,他们绘制的许多作品,得到了许多宗教寺院和有关人士的肯定。

此外,塔尔寺、隆务寺等安多藏传佛教重大佛寺中均有佛画艺术课目的传承,都不同程度地为繁荣和发扬安多地区绘画艺术事业做出了重要贡献。

二、最早的佛画艺术

安多地区,最早的佛画艺术当推敦煌宝窟中的藏族壁画气这批珍贵的佛画艺术杰作直到八十年代末方被有关专家鉴定确认。1989年,藏族画家仁青郎加、陈秉玺、翔秋志玛以及尼玛泽仁四人,接受东方图书科学技术研究所藏族壁画研究选题,于十一月十五日离开成都抵达敦煌。经敦煌研究院的协助,他们对古窟壁画进行了详细考证。藏历第四绕迥金猴年(公元1260年),元世祖忽必烈统一全国,这位尊崇藏传密教的国王,将萨迦派学识渊博的高僧八思巴封为国师,授予“法王”称号掌管全国佛教,因此,萨迦派密宗流行全国。莫高窟在1348年所立六字真言碑上有汉、西夏、梵、藏、回鹘、八思巴等文,可见当时敦煌各族人民和佛教徒聚居共事的情况。他们开凿洞窟,请来藏族画师,由此产生了引人注目的藏族密宗绘画艺术。这种独特的艺术风格打破了莫高窟的珍贵宝藏。如465洞窟,均为元代藏族密宗壁画,一改前后藏区常见的佛殿式,是覆斗形顶,设中心圆坛,有前室、主室之分,前室壁西门上画菩萨一尊,已风化模糊不清。门南北各画藏式佛塔一座。甬道顶画云气,。南北壁画牡丹花和佛塔一幅。主室窟顶画大日如来佛一铺,南坡画宝生佛迦楼罗座一铺,东坡画阿阀佛像座一铺,西坡画无量寿孔雀座一铺,北坡画不空成就佛马座一铺,西壁画曼荼罗三铺。南起单身(交手金刚杵),四周小图像十九幅;双身(执金刚杵、铃、钵、刀)四小图象十八幅。南壁画曼荼罗三幅。东起双身金刚(执弓箭),四周小图像二十一幅:双身牛座四周小图像二十幅,北壁画曼荼罗三铺。东起单身七头十四臂,四周小图像二十幅;双身金刚十六臂(执钵),四周小图像二十幅;中间主像毁,四周小图像残存二十幅。

在门壁上画五金刚,中为大威德,南北两侧各画四供养比丘两尊,门南画曼荼罗一铺;骡子天王等五组,四火焰童子,下屏风六扇;门北画曼荼罗一铺,毗那夜迦等二十四尊。

元代的藏族密宗题材的壁画,虽然开窟画壁为数不多,但独特的艺术风格在莫高窟历代壁画中显得十分突出,充分展开了西藏萨迦派密宗艺术的魅力,它体现绘画造型具有威猛之感。如金刚手壁画,显得威严凶猛,眼如铜铃,双脚右伸左屈,双手右高左低,有千手千眼者,有三头六臂者,有手持各类兵器者,颈挂人头念珠正在狂怒地舞蹈。这些密宗造像,性格鲜明,形态诡异,千变万化,各尽其妙。洞内有以大日如来为中心的五方佛及各种明王愤怒像以及胜乐金刚像。美丽的半裸佛母与大荒神交腿相护,威武雄壮之中又充满生动浪漫色彩。明王像面貌狞恶,裸体作舞蹈姿态,比例适度,夸张生动,线描刚劲有力,晕染颇有立体感,四周小金刚有用蓝灰色、深棕色对半划开,有的人体左绿右红,这种对半用色表现了阴阳的内涵。虽年代久远,矿物颜料仍色泽如新,婀娜多姿的变形佛体如同在优美的乐曲中舞动,节奏强烈而震憾人心。使画面一扫藏画常见的繁杂,色调统一高雅,呈现出很高的艺术境界。这批画有较多西藏原始宗教本教成分,也明显有尼泊尔、印度影响。

藏历金鸡年(公元781年),河西地区被强盛的吐蕃王朝所统治,吐蕃赞普赤松德赞崇尚佛教,使佛教日益昌隆,寺院林立,僧尼剧增。吐蕃统治敦煌之后,社会生活相对安定,汉藏文化交流不断加强,唐蕃关系较唐初有长足的发展,佛教的兴盛使吐蕃时期在敦煌广开洞窟,现存约六十六窟,其数量和规模超过了盛唐。

吐蕃时期现存两窟有明确的建窟纪年题记,一是第365窟,龛ロ坛沿藏文题记载明,赞普可黎可足(即赤热巴巾)于藏历水鼠年(公元832年)建此佛殿;另一是第231窟,据窟内《大蕃故敦煌郡莫高窟阴处土公修功德记》所载即唐文宗开成四年(公元839年)阴嘉政所建。

吐蕃时期洞窟形制有三种,即殿堂式、涅槃窟、隧道窟。这些吐蕃洞窟除承袭唐代前期内容外,显密宗神像大量增加,洞窟形式为前室南、西、北三壁画四大天王,甬道画千手千眼观音变相,主室覆斗形顶中央作华盖澡井,周围飞天旋绕。四坡的正中皆画说法图,四周满布千佛。在佛龛壁画联屏内,各画菩萨饲虎,善事太子入海等本生因缘故事。另在四壁分别画有文殊变、普贤变、华严经变、东方药师变、极乐经变、维摩诘经变。另外还有三世佛、四方佛、多为不空绢索观音、如意轮观音、无量寿经变千手千钵文殊密宗图像,这些造型完全按佛经的要求而画。中唐时期第159窟东壁南侧的维摩诘经变图,最明显的特点是维摩诘帐下的各国郡王群像,改画成了吐蕃赞普礼佛图,赞普戴红毡高冠,穿白色左衽长袍,乌鞋靴,束腰带,佩长剑,侍者张曲柄伞盖,前有奴婢燃香,后有武士随从,赞普形象丰腴健美,鼻隆目长,俨然君主,各国君王则退居次要位置,成为赞普的次要赔衬。有的落落大方,有的小心翼翼,各族首领拱手而立淳朴憨厚,生动准确地刻画了人物群像。赞普的形象在壁画中出现,应该说敦煌保存着最早的藏画赞普形象。在158窟门侧,有高大二米的僧侣四身像题:“大蕃管内二学法师持钵僧宜”,僧侣画像增大,可能与吐蕃僧侣参政,地位提高有关,以显示窟主的特殊身份。在359窟即中唐晚期窟,供养人头戴高冠,身穿左衽袍,脚登乌靴,全是吐蕃妆。在225窟也有吐蕃妆供养人造像。

吐蕃时期在经变画大量增加的情况下,装饰图案均衡齐整,统一和谐,风格独特的装饰纹样与前期不同。图案主要有莲荷纹、团花、云头纹、雁含威仪纹、双凤街花纹以及孔雀、鹦鹉、蹲狮、共命鸟等,特别是衣饰上的各种纺织纹样,丰富多彩、绘制精湛,给唐代后期的装饰图案增添了新的光彩。第196窟和第9窟的劳度叉斗圣变最富有时代特色。故事发展是以宏大的长卷画展现舍利佛和劳度叉以种种神通变化而进行斗法。对阵的双方,舍利佛居左侧,劳度叉居右側,劳度叉化作一树,枝叶繁茂;舍利佛作旋风,吹树拔根。双方斗了六个回合以上,每个回合舍利佛获胜。整个画面巧妙地利用风神解开风囊这一情节迅速展开,一场旋风吹向劳度叉一边,草木随风倾倒,烈火顺风延烧,大树被拔起,劳度叉宝座摇摇欲坠,狼狈不堪,全画个性鲜明,富有整体感,生动地表现了艺术家们在那个时代所追求的审美意趣。岁月已隔千年,艺术的感染カ仍强烈地打动人们,这是古代画家最卓越的成就之一。在第161窟、第54窟中,绘满了密宗图像,如意轮观音、金刚杵观音等姿态妩媚,天衣飘荡,神情真切。据专家们考证,与西藏大昭寺所存松赞干布时代的壁画中的度母造说极为相似。

吐蕃时期,反映下层人民生活的画面也极为传神,如“阿难乞乳”图,一位少女正在挤奶,驯良的乳牛伫立不动,翘着鼻子呼唤犊儿,急燥的犊儿挣扎着要去吃奶,墙根下一位少年用カ制止。构图严密紧凑,性格刻画深刻细腻,色调明快高雅,线描笔力雄健,潇洒流畅,显示了纯熟技艺。

在敦煌后期,西夏洞窟中也有藏族文化遗迹,如在西夏晚期,西夏王遣人入藏邀请高僧来西夏译经,大量作授密宗教义,并注入其艺术,给西夏佛教艺术増添了新的内容和营养,出现了崭新的曼茶罗艺术,形成了这一时期的文化交流和相互融合的局面,促进了石窟艺术的发展。在闻名世界的敦煌艺术宝藏中,众多的藏族壁画、古藏文经卷以及唐卡艺术杰作,是藏族人民智慧在敦煌的结晶。由此说明,如果敦煌莫高窟中都拥有大量的藏族绘画作品,那么炳灵寺以及散布在祁连山区的石窟群中定会有大量的藏族绘画艺术作品,只不过人们没去发掘罢了。

原刊于《西藏艺术研究》1997年第1期,原文版权归作者及原单位所有。