摄影:觉果

摄影:觉果

藏民族是一个能歌善舞的民族。在长期的社会历史发展进程中,生活在雪域高原的藏族人民,以歌舞为精神支柱,记录和总结了各个历史时期的社会生活经验和思想哲理。这些口头创作与表演相结合的歌舞音乐,恰似我们聚居区奔腾的黄河、雅鲁藏布江,源远流长,浩浩荡荡,浑无际涯,各自汇成波澜壮阔的巨流。一滴滴晶莹明亮的露珠,一声声撩拨心弦的鸟鸣,酿成美酒,织成彩锦,汇成歌海,把藏家生活妆扮得璀灿多姿,把雪域高原描绘得缤纷绚丽。浩瀚无比的民间歌舞音乐,就如那露珠、鸟鸣,喷吐着对幸福的礼赞,对未来的憧憬,对真善美的褒扬,对假恶丑的鞭挞,流泻出古老民族数千年文化的淀积。它不仅是一声声美妙无穷的歌音,一曲曲动人心弦的旋律,而且是一幅幅多彩多姿的风情画,是一个民族个性灵魂的表露,它陶冶了情操,升华了境界,是文明的具体写照。

一、歌舞源流

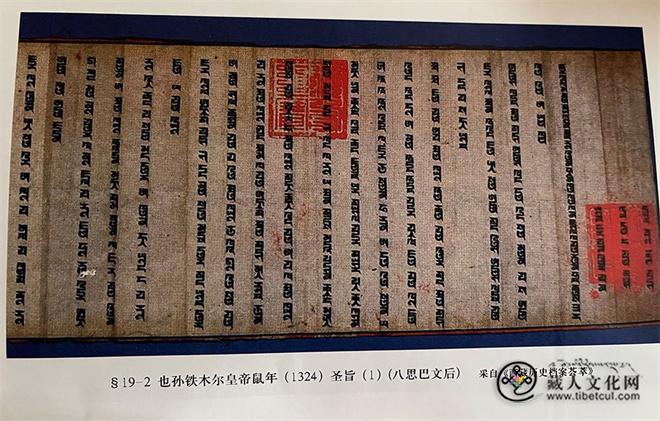

藏族的民间歌舞音乐最早起源于何时?据藏族史料《拉达克王统世系》中记载:德肖勒赞布时期,“勒”和“卓”盛行起来。其中“勒”和“卓”是藏语译音,意为“歌舞”。德肖勒是当时吐蕃王朝之前,雅隆部落的第十一代赞布,约为公元三世纪人。由此说明了歌舞是藏族社会早期出现的艺术形式之一。到了公元八世纪前后,不少藏文书面文献中便有大量记录当时流传的歌词的记载。此后,藏族歌舞的种类极大地丰富起来,而且形成了各个地方不同的特色。

历史上的安多地区西靠卫藏,南连西康,东临汉区,具有特殊的自然地理环境和独特的文化艺术背景,故也成为藏族民间歌舞的一苑繁华之地。建国迄今,无论是专业音乐艺术工作者,还是业余音乐爱好者,他们都带着浓厚的兴趣,千里迢迢,踏至而来,试图打开这扇音乐迷宫之门。但由于人们仅限于口述资料的搜集,故对安多地区歌舞源流作了牵强附会的种种误释,出现了由某某人“带来”的答案。藏族文化,一脉相承,尽管有地域差异,方言之别,但其整体性和丰富性特征不可忽略。安多地区,随着与周边藏区文化的互相交流,不但吸收了本民族各地区歌舞音乐的特点,也吸收了东南地区兄弟民族民歌音乐的特点,故这种吸收融汇以及最后的形成也是经过很长的历史时期才能完成的。为此,我们可以得岀这样的结论,安多藏族地区的民间歌舞音乐,是受西藏、西康等藏族地区民间歌舞音乐的影响和临近兄弟民族歌舞艺术的影响,通过种种艺术的不断交流,以及当地群众的不断加工,博采兼蓄逐渐形成了当今种类繁多、新颖独特的歌舞音乐艺术风格。

二、歌舞音乐种类

藏族的民间歌舞音乐品类繁多,各地名称又错综复杂,各不相同。流传在安多地区的民间歌舞主要有勒、拉伊、格尔、栋令、夏卜卓、艾早瓦罗、西贝勒以及仪式歌等八类。

1,勒(民歌)

“勒”即民歌,是安多地区藏族人民群众中最普及、最常见的唱歌形式,几乎男女老少都会唱。无论是逢年过节,还是收获喜庆之时,无论是林卡娱乐,还是田间劳动,都离不开民歌的伴随。民歌内容风趣生动,曲调委婉动听,具有浓郁的生活气息和草原风貌。通常歌唱时,先由歌手举起缠有羊毛的吉祥酒瓶,赞颂美好的生活,祈祷幸福永驻,边唱边慢步,步至另一侧即结束演唱,将吉祥酒瓶移交给跟前任何一个人,接着对方接过来就唱,就这样一个接着一个地轮唱。也有两人合唱的形式。牧区边唱边放牧,以此为乐。歌词内容和曲调情绪又分为引歌、颂歌、逗乐歌、悲歌、对答歌、劝解歌和吉祥歌。在演唱风格上,由于该区自然气候,生活条件的差异,牧区和农区又有所差别,自由、辽阔、粗广、高吭表现牧区风格;豪放、细腻、活泼、流畅则表现农区的风格,甚至一些有才华的歌手运用这两种形式,创作了无数优美动听的歌调,编谱了很多乡土气息浓厚、悦耳动听的曲子,极大地丰富了人民群众的精神文化生活。如《当个拉拉》①:

歌词大意是:

那架起的羔裘缎袄,

请不要积压穿起来,

如今正是穿带的好时光。

那盒装的珊瑚松石,

请不要珍惜戴起来,

如今正是佩戴的好时光。

那满腹美妙的歌曲,

请别藏心底唱出来,

如今正是唱歌的好时光。

安多地区民歌就音域而言,一般都在十二度之间,只有个别曲调达到十三度,基本上属五声音阶,只有个别为六声音阶,多为2调式、5调式和6调式,也有几种调式交替出现。唱词一般为三段体。七字为一句,两句一段的形式,每句的节奏,七字句是两字一顿,也有八、九字为一句来表达的。内容借景抒情,借物喻事,语言朴实,生动美妙。

2,拉伊(情歌)

在漫长的历史发展中,情歌是藏族人民抒情达意,追求爱和美的主要艺术手段。爱是人类的天性,劳动创造了人类历史,同时也创造了艺术和爱。既便是在古老社会里,虽然各种礼教和愚昧意识统治着人类,然而情歌却依然离不开人们的生活,并在长期的流传过程中,不断地加以完善,逐渐形成了她独特的艺术形式。历史上的藏族社会,无论哪个领域,无不笼罩着宗教的烟雾。教戒森严,而藏族情歌却像透过烟雾的阳光,滋润着人们的心田。传统礼教的枷锁可以锁住手脚,却锁不住人们向往爱情和幸福的歌声。为此,千年流传在高原的情歌,不仅以质朴、精炼的语言,婉转生动的比喻和奇妙大胆的想象,留下了无比瑰丽的诗歌,同时在勇于向封建礼教挑战,在热情歌颂广大牧民群众的爱情生活方面,还闪现岀了鲜明的民族个性和时代背景。正如人们曾自豪地说,只要草原上还有蜜蜂与香花,只要生活中还有姑娘与骑手,情歌的源泉是永恒的,是永远也不会枯竭的。的确是这样,在高原村寨,在草原深处,歌声就像相爱的“天使”,歌声就是相爱的“媒人”。这不仅体现了安多地区藏族奔放、开朗的性格特征。同时也可证实,藏族情歌不仅是青年男女谈情说爱的重要方式,同样也是热爱生活、渴望自由与幸福的真实反映。

“拉伊,之“拉”意为“山”, “伊”意为“歌”,顾名思意就是山歌,是草原放牧、行程、打猎、田间劳动时唱的爱情歌曲,表达了青年男女的爱慕之情。从思想内容来看,有对放牧劳动中建立的深厚感情的表白,有对封建婚姻表示反抗的大声疾呼,有对父母把儿女当做商品买卖的强列不满,有劝长辈或姑娘不要受骗的忠告,也有冲破枷锁、实行自由婚姻、寻求幸福的呐喊。其感情奔放,音调高吭辽阔,柔和细腻,语言坦率严肃,坚贞朴实,在民歌中独具风格。

首先,藏族人民以忠诚作为立身处世之本。同样也以勤劳勇敢和富有智慧为座右铭。藏民族所梦寐以求的年轻一代并不是那些庸庸碌碌、伴牛羊了此终身的平庸之辈。恰恰相反,他们要求年轻人以诚实的品格为基础,勇敢无畏,奋发向上,跨上骏马,手执闪光的锋戈,为民族利益赴汤蹈火,为祖国的利益献出血汗。在两性恋爱中,双方也是以此作为选择的基础,女性对男性的要求更是如此。如《吉祥的海面》:

歌词大意是:

在此吉祥的海面,

那幸福的天鹅黄鸭;

见你游戈歌咏的风姿,

我无心搭箭射杀。

吉祥的“哇彦”滩上,

那难忘的骏骥快马,

见你疾驰如风的步伐,

我无心举鞭抽打。

其次,在那封建礼教思想笼罩的黑暗社会里,无论哪一个民族,在青年男女的爱情悲剧里,父母既扮演着养育抚育的恩人角色,又扮演着酝酿悲剧的仇人角色。一曲《高大的白松是箭杆》便无情地鞭挞了那些黑心的父母,将男女双方的恩恩怨怨全部寄于歌中;如泣如诉,如雷似电,撼人心魄。歌中抒发出来的感情,那样的激昂,那样的深沉,那样的郁悒,那样的悲愤,犹如山洪暴发,一泻千里,不可遏止。

歌词大意是:

高大的白松是箭杆,

坚硬的红桦是箭镀;

在利箭和锐镀当中,

可怜鸟儿难盘旋飞落。

恩重的父亲是猛虎,

情深的母亲如仇敌;

在猛虎和仇敌当中,

可怜你和我难见面。

此外,安多地区的藏族人民,在人生的长河中将爱情视为幸福生活的源泉。表达了青年男女对美好生活的向往和追求,反映了广大藏族人民崇高的品质。如《苍天好比浩翰的大海》一曲,就是对这种圣洁的爱的一种坦露。

歌词大意是:

苍天好比浩翰的大海,

青龙好比海底珍宝,

甘露好比海岸鲜花,

假若有意请苍天降下甘露。

大海好比秀丽的湖泊,

姑娘好比湖中珠玉,

爱情好比湖畔金莲,

假若有心请姑娘倾吐衷肠。

通过情歌,能够将我们引向一条通向民族灵魂深处的九曲回廊和言情橱窗,更为广泛地认识该地区藏族人民的美好内心世界,看到这个民族崇高的道德观念、道德标准和道德情感在内的道德意识。正是这种意识,显示了该区人民进步向上的心理状态;显示了他们热爱情生活,向往未来的精神面貌。使我们更进一步的认识到安多地区藏族情歌在精神生活中起着继承优良道德传统,丰富爱情生活,促进两性关系正当结合和批判有碍爱情生活的各种错误行为等重要作用,使天下有情人能够勇敢地开拓人生之路,创造光明幸福的未来。作为社会观念形态之一的爱情,她有着时代性、民族性、现实性、历史性和人民性,作为表达爱情的艺术形式,自觉与不自觉地反映着民俗学、历史学和民族美学等。为此,藏族情歌是民俗的画卷,也是历史和古老文化的一章。

情歌的唱词一般分为三段体,多为两段比喻,一段本意。也有两段体的,其中一段为比喻,一段是本意。每句比较固定的是六字、也有七字、八字、九字的。

3,格尔

安多地区藏族民歌,是广大藏族人民在漫长的历史岁月中集体创作,世代相传下来的。人民群众对其反复琢磨,不断加工,日臻完善。在艺术上达到了完美的程度,在风格上具备了鲜明的高原色彩。“格尔”,则是该地区歌舞音乐中的一绝,它有“圆舞歌”之意,与西藏、康区的锅庄相比较,称谓不同,形式一样,是当地群众喜闻乐见的一种古老的民间歌舞。藏族群众逢年过节,迎宾送客,宗教祭祀,结婚典礼以及在劳动之余都会跳来助兴。表演时男女老少均可参加,少则数人,多则几十人甚至上百人,场面壮观,奔放豪迈,气势宏大。其特点是载歌载舞,无伴奏;集体演唱。人们围成一个圆圈,一袖上举,一袖向下,先由一人起调,众人随声附和,边唱边舞,给人一种开阔、舒适之感。在演唱风格上,具有辽阔、豪放、抒情、流畅之情调。基本步伐和手势有:悠滑步、双甩手、跺踢脚、斜托手、拉手舞步等。从其内容而言,它给我们描绘了一幅藏族地区美丽风景,从中我们可以看到晶莹洁白、高耸入云的雪山和慰蓝的天空;可以看到辽阔的草原,碧草如茵,百花盛开;可以看到遍布草地的羊群犹如珍珠般点缀着鲜花盛开的大草原,雄纠纠的烈马纵情驰骋,牧民群众载歌载舞的欢畅情景。

如《蓝天多深邃高远》:

歌词大意是:

蓝天多深邃高远,

祝福比蓝天更深远。

大地多宽广辽阔,

祝福比大地更广阔。

歌舞场多欢畅快乐,

祝福比歌舞场更欢乐。

歌中充分表达了蓝天的深邃、大地的宽广,舞台的欢畅,也预示着广大藏族人民热爱生活的强烈愿望和美好的向往比蓝天更深远,比大地更广阔,比舞场更欢乐,句句闪烁着广大劳动人民的崇高情操和远大理想。又如《蓝天是百鸟飞翔的地方》:

歌词大意是:

蓝天是百鸟飞翔的地方,

我像鸟儿上下翻飞跳起舞。

大地是骏马驰骋的地方,

我像骏葛连跑带顺跳起舞。

歌舞场是青年人欢聚的地方,

我们自由地唱着笑着跳起舞。

歌中表达了青年男女,向往和平,向往自由的美好愿望。前两段生动地比喻了他们像百灵鸟那样不受任何条件的限制,在广阔的蓝天中自由飞翔,感受大自然的风光;就像脱僵的野马,不受人们的束缚,在无边无际的草原上驰骋,尽情地领略大自然。最后一段是写实,道出了青年男女们在舞场上自由地尽情欢唱的美好愿望和情景。再如《我生在“双朋西”地方》:

歌词大意是:

我生在“双朋西”地方,

“双朋西”是丰产谷粮的地方;

我生在“甘加”大草原,

“甘加”是丰产羊毛的地方;

我生在“拉卜楞”地方,

“拉卜楞”是香客众多的地方。

这是一首有浓厚民族特色和颇具地方特色的圆舞歌。从不同角度歌颂了美丽富饶的家乡,是生我养我的地方。歌词中的’’双朋西”青海省黄南藏族自治州同仁县双朋西乡,这里是拉卜楞通往同仁县的必经之地。在这里居住的藏族人民以农业为主,以牧业为副的生产传统,是个物产极为丰富的好地方。临近的甘加大草原,是夏河县牧业发达乡之一,以生产“甘加羊”而闻名于世。而拉卜楞寺地方,为昔日安多地区政治、经济、文化以及宗教的中心,因而世世代代吸引着信仰藏传佛教的善男信女,来此朝拜。这三个地方均为古代安多地区的交通要道,侧面反映了这一带的藏族人民之间长期的经济联系和友好往来的历史。

就“格尔”的音域而言,一般在十一度之间,多为商调式、征调式和羽调式,个别的为角调式。以五声调为主,也有六声音阶的。唱词一般是三段体,七字一句或七字以上为一句,内容以颂歌为主,大多曲腔有其固定歌词。

4,栋令(弹唱)

弹唱,藏语称“栋令”,它广泛流传于安多地区,有“仲勒’'(故事歌)、“热合”(抒情歌)、“白格尔”(乞讨歌)、“阿日扎念勒”(弹唱歌)等种类。其特点是典调简单,两个乐句加引子,基本属本引乐段,来回反复,有唱有白。“弹唱”有其固定的曲调,调多而长,主要乐器是“阿日扎念”、边弹边唱,节奏整齐,活泼流畅。乞讨歌以一人或两人的说唱形式,戴着假面具,做着简单的动作。唱词大多是见景生情,赞颂奉承,开心逗趣。但这种形式流传很少。就其内容,比较广泛,有对壮丽的雪域高原的赞美,也有对可爱故乡的眷恋;有对美妙传说的叙述,更有对幸福生活的美好祝原和殷切期望。如《在银色峻谷的深处》:

歌词大意是:

在银色峡谷的深处,

皑皑雪峰熠熠闪银光,

雪狮威风凛凛抖银鬃;

在银色峻谷的腰间,

牝野牛黑油油肥又圆,

公野牛响鼻呼呼椅角亮;

在银色峻谷的谷口,

溪流蜿蜒辯粼泛碧波,

金鱼扇动鱼鳍水中游。

这是一曲对大自然壮丽的颂歌,表达了该区藏族人民与大自然和谐相处的美妙情景,描绘了在那雪域高原白雪皑皑的岐谷深处,威严的百兽之王——雪山雄狮在抖动着玉鬃;那峻谷腰间,肥壮的野牛在悠闲漫步;那峻谷的谷口,潺潺溪水,蜿蜒回旋,碧波荡漾的水中,金鱼在游动。这听来不只是一曲颂歌,也不只是一首美妙的诗,而是一幅抒发了劳动人民感情的奇特画卷。又如《这吉兆从未有过》,歌中这样写道:

清晨我从家中来,

迎面碰见鲜乳酪;

指蘸乳酪祭神界,

这吉兆从未有过;

清晨我从家中来,

迎面碰见鲜牛奶;

指醮牛奶敬天地,

这吉兆从未有过;

清晨我从家中来,

迎面碰见清泉水;

指蘸清水敬佛师,

这吉兆从未有过。

这是一首藏族人民对美好生活的憧憬和向往的歌曲,通过演唱者在日常生活中所见到的事情,来喻示这是一个美好的兆头,可以换来生活中的喜乐。既表达了藏民族那种在漫长岁月中流传下来的风俗习惯,和对藏传佛教的笃信不疑的坚定信念,又说明了宗教在人们思想意识中的根深蒂固。又如《密林深处》:

歌词大意是:

戴海螺项饰的白胸雕,

展翅翱翔是蓝天的骄傲;

敛翼降落是峭岩的快乐,

没有你峭岩该多么寂寞。

戴金子项饰的黄水鸭,

盘旋低飞是草滩的骄傲;

浮水游戏是海子的快乐,

没有你海面该多么寂寞。

红唇白齿的壮小伙子,'

出门是部落的骄傲;

返回是同龄者的快乐,

没有你人心该多么寂寞。

从歌词中看,这也许是一个美妙离奇的古老传说中的一个情节,也许是一个动听故事的一个章节。其中还精心描写了密林深处的猛虎、雪山顶峰的雪狮、金冠闪动的大鹏、吼彻长空的青龙的威严。这些飞禽走兽之王,均是藏族人民心目中敬仰和崇拜的动物。雪山的白狮,大鹏金翅鸟、青龙都是神话中的动物,而该区人民却都认为它们是力量的象征,神奇的榜样,是驱除一切邪恶的象征。这类民歌弹唱的音域一般在十一度之间,以商调式、征调以及宫调式为主。属五声音阶,也有个别六声音阶的曲子,唱词多为多段体叙事诗,都有它固定的曲调。

5,夏卜卓(舞蹈)

“夏卜卓”系藏语,也可称作“卓”,是安多地区藏族人民喜欢的一种古老的民间歌舞。这种舞蹈的动作庄重大方,舒展豪放,速度慢时如鸿毛落地无声无息,快时则如虎出山林,威风凛凛。音乐也随之时而深沉,时而轻快。舞蹈一般先以优美雅静的抒情性慢板开始,随着歌段的不断反复和情绪的不断上升逐渐加快,在飞快而热烈的气氛中结束。“卓”分为宗教性和民间性两种。

宗教性质的“卓”以颂扬活佛、喇嘛,歌唱神灵和命运为主,只许男子欢跳,不许妇女参加,而且只能在迎送活佛、头人或举行庙会时表演,带着浓厚的宗教色彩,可以说是专为宗教界人士服务的。这种舞蹈由于所表现的内容与人民群众的生活劳动存在一定的距离,尤其是在表演的时间、场合、人数、参加者的性别等方面有严格限制,久而久之,便与劳动群众之间形成了一条鸿沟。加之舞蹈动作雄浑庄重,音乐语言沉闷典雅,唱词内容深奥难解,节奏形态的呆滞不畅,影响了在民间的广泛普及。如《嘎啦央卓》:

歌词大意是:

西方极乐世界,

幸福安逸之界;

吉祥拉卜楞寺,

声名众生仰望。

这首歌就有着浓厚的宗教色彩,字里行间表明除了幸福安逸的西方极乐世界,在人间就是众生仰望的吉祥拉卜楞寺了,可见拉卜楞寺在藏族人民心目中的宗教地位是何等高尚。又如《オ让拉索》:

歌词大意是:

吉祥拉卜楞寺,

班禅大师驾临。

蓝缎般的天空,

升起五彩虹霞。

歌颂了班禅大师驾临拉卜楞寺时,天空曾升起了五色彩虹,这是吉祥的象征。传说在历史上,第六世班禅大师华丹益希曾于十八世纪到过拉卜楞寺。第十世班禅大师生前,也曾两次驾临拉卜楞寺,为了怀念大师的无量功德,人民群众尽情讴歌是合情合理的。

而流传在民间的“卓”,则男女老少都可以跳。人数不定,十几个人,几十个人均可,舞队男女各半,时而一同跳唱,时而轮流跳唱,无时间场合限制,受宗教影响甚少,因此流传也比较广泛。内容主要是赞美山水、人情,歌唱友谊和理想。新中国成立后,随着牧区政治、经济、文化的发展,增加了不少歌颂党、歌颂人民新生活的内容,使舞蹈、音乐、唱词都有了不少变化和发展。

如《美丽的耳环》:

歌词大意是:

美丽的头帕,北瞻部洲的头帕;

オ让措茂姑娘哟,心里不必忧愁。

美丽的耳环,北瞻部洲的耳环;

オ让措茂姑娘哟,心里不必难过。

美丽的披肩,北瞻部洲的披肩;

オ让措茂姑娘哟,心里不必迷惘。

美丽的腰带,北瞻部洲的腰带;

オ让措茂姑娘哟,心里不必惆帐。

这首歌也许是母亲对临嫁姑娘的嘱托,或许是新郎对新娘的安慰。为此,他们用北瞻部洲的头帕、耳环、腰带和披肩将才让措茂装扮得美丽俊俏,阿娜多姿。又如《达内嘎吾》,歌词是这样唱道:

长江黄河藏布江,

水源皆出一山脉;

卫藏康区和安区,

同是雪域的故土;

吉祥如意花滩上,

融融幸福一齐享。

歌词用形象、生动、贴切的比喻讴歌了自古以来,雪域高原的广大藏族人民就繁衍生息在这块神奇的土地上。同时也反映了数百年来,藏民族用自己的血汗终于换取了祖国的统一,民族的解放以及今天的幸福生活。

“夏卜卓”,通常是集体表演,他们边唱边舞,有简单的伴奏,节奏整齐,旋律流畅,抒情优美,炽热奔放,短小精悍,可以来回反复。音域一般都在十一度之间,以羽调式和商调式为主。唱词均为六字四行,三至九段之间基本上可以填进任何一首曲子中去演唱,而极个别的曲调也有其固定的歌词。

6,艾早瓦罗(劳动号子)

“劳动号子”在藏族民间歌舞音乐中产生最早,也是后来一切歌词的源头。当人类的语言和高级思维活动产生之后,劳动号子就成为人们最初抒发感情的形式,当时的劳动号子是非常原始的,它是一种劳动呼声或感叹词的反复,但对劳动的顺利完成起着重要作用,此后,劳动号子一直成为广大藏族人民劳动时不可缺少的精神食粮。安多地区称这种劳动号子为“艾早瓦罗”,这种歌,主要流行在半农半牧区。劳动本身是繁杂多样的,安多地区藏族人民的“艾早瓦罗”也是丰富多彩的。它既可以用呼声表现劳动情绪,也可以用具体的形象和词句歌咏劳动;既可以直接描述劳动,也可以配合劳动,吟唱他们最喜欢最熟悉而又富有情趣的内容。在集体劳动中,“艾早瓦罗”通常是采用一唱众和的形式,有时也采取一唱众听或众唱众听和对唱等形式。其共同特点是与劳动密切结合,并表现着劳动、包含着劳动的切实感受和劳动群众的健美思想,这是很值得我们重视的。其内容非常丰富,如打夯、收割、打碾、积肥、挤奶、打酥油等,其节奏整规,短小精悍,生动活泼,有趣除累。唱词没有固定形式,劳动中需要什么内容,随唱随编作为它的补词,没有什么实际意义。

7,西贝勒(儿歌)

“儿童’’是民族的未来,培养和教育下一代也是每个民族的重任和职责。该区广大藏族人民也毫不例外,为了下一代的成长,很早以前就创造了儿歌,并为广大儿童所喜爱,内容和曲调也非常丰富有趣。由于历史等各方面原因,儿歌在该区捜集到的很少,据有关史料记载,这种歌曲有的已经失传。该区藏族人民为儿童创作的适合少儿性格的音乐,易唱易懂,朗朗上口,活泼天真,音域一般都在ハ度之间,属平行乐段,来回反复。如《阿日则》:

歌词大意是:

玩玩玩,就耍玩,

玩耍的人快快来,

待会不让你入伙。

这首儿歌,紧扣儿童幼小的心理特征,召唤更多的小朋友们赶快参加他们的活动,动听优美的歌声,吸引着小朋友们共同欢歌。又如《新年老人来了》,歌词大意是:

新年到,

穿新衣,

吃年饭,

放鞭炮。

新春佳节藏历年,是藏民族最大的喜庆节日,藏历年来临之际,藏族小朋友们日夜盼望节日的到来。这首歌就表达了小朋友们欢渡节日的喜悦心情。他们穿着崭新的藏服,手里拿着父母做的“馃馃”,欢度新年。歌词清晰精炼,表现了儿童的纯洁心灵。再如《桑当郎当》,歌词这样唱道:

西方极乐的世界,

幸福快乐的境界;

吉祥的拉卜楞寺,

声誉卓著的寺院。

这是一首宗教色彩极为浓厚的儿歌。从中说明了安多地区广大藏族群众,根据儿童心理特征,将佛教的许多内容用悦耳的儿童歌曲来灌输给孩子们,在他们幼小的心灵上播下“因果轮回”和“人间苦海”的思想种子,弘扬佛法,利乐有情。通过有关资料表明,儿歌就其内容来说,不外乎有反映儿童求知欲,训练和培养儿童智力,讲授自然常识和生活常识,进行宗教教育,教育儿童辨别善恶,培养儿童英勇不屈的精神,教育儿童要团结友爱、遵守社会公德等多方面的内容。

8,仪式歌

仪式歌,往往与藏族人民的生活习俗紧密相关,它是安多地区人们习俗的重要组成部分。它结合人们的各种传统习俗,通常在结婚办喜事时唱此歌。仪式歌有着悠久的历史源渊。从民间歌舞艺术的角度来看,仪式歌可分为社会仪式歌和家庭仪式歌,它的重要价值在于它的民族,有着丰富多彩的传统习俗,这种仪式歌反映了人们的礼仪、婚姻制度、社会关系、道德观念、审美追求以及美好愿望,

在民间歌舞文化艺术中最富有典型性,并在许多地方广为流传。这种歌一般包括哭嫁、迎宾、敬酒、赞颂、送宾等内容。在特定的时间里,分别配合婚礼仪式的不同程序展开,是一种大型组歌。如《哭嫁歌》:

歌词大意是:

儿马和骡马同年生,

骡马你福聚马群里,

儿马我奔波旅途中。

羯羊和母羊同年生,

母羊你福聚羊群里,

羯羊我惨落屠家手。

姑娘和儿郎同年生,

儿郎你享福双亲边,

姑娘我苦熬在婆家。

这首歌,用形象生动的比喻,诉说了远嫁姑娘的衷肠。前两段是比喻,用儿马和骤马的不同,说明了骤马一般情况下不被人们重视,它只起着养育马驹的作用,而儿马往往是马背民族的重要交通工具,任凭人们摆布;母羊和羯羊的不同,说明了母羊福随羊群,而羯羊却成为人们的盘中美餐。最后一段是事喻,姑娘和儿郎的不同命运,儿郎享福在父母身边,而姑娘却背井离乡、苦熬婆家。这首歌里流露出了姑娘对父母双亲的依恋之情。有些歌词还深刻反映了封建婚姻制度的罪恶性,尖锐地揭露了封建礼教思想的残酷无情。如《迎宾歌》:

歌词大意是:

东升的太阳带来温暖,

祈愿这太阳常带温暖;

浩瀚的大海里鱼类多,

祈愿这鱼类常聚大海;

欢乐的歌舞场聚歌手,

祈愿这歌手常来欢聚。

他们常利用雪山的雷声,布谷鸟的鸣啼,

会场上的歌声作为形象的比喻,表达了婚嫁时的激动心情,同时也给喜事增添了喜乐的气氛。再如《乐宾歌》:

歌词大意是:

美呵,美呵,草滩美,

草滩上羔羊的毛色美;

俊呵,俊呵,山谷俊,

山谷里狐狸的毛色俊;

好呵,好呵,今天好,

今天朋友们欢聚得好。

这首歌以“格尔”的形式,用优美的歌调,使主人和来宾,沉浸在一片欢乐的气氛之中,使这个美好的婚礼宴会更加热闹非凡,更加令人难忘。如《酒歌》:

歌词大意是:

蔚蓝的天空福德广,

青龙在云彩里喜鸣;

峻峭的崖岩福德广,

野牛在花草间欢奔;

咱们的部落福德广,

美酒在缸坛里荡漾。

这首歌,用形象贴切的比喻,不仅表达了在婚礼上对来宾贵客的敬意,而且更重要的是体现了新时代广大藏族群众过着幸福美满的生活。再如《赞诵歌》:

歌词大意是:

古今都欢乐幸福的蓝天,

青龙到来蓝天更添欢乐;

古今都欢乐幸福的高山,

野牛到来高山更添欢乐;

古今都欢乐幸福的歌会,

青年人到来歌会更添欢乐。

这首歌也用“格尔”的形式,来赞美新郎新娘喜结良缘,终结伴侣。祝愿他们像青龙升空一样欢乐,如野牛到达高山一样欢畅,尽情享受美好的生活。又如《送宾歌》:

歌词大意是:

吉祥啊,吉祥,

蔚蓝的天空充满吉祥,

这是如意圆满的征兆;

吉祥啊,吉祥,

金色的太阳充满吉祥,

这是如意圆满的征兆。

这是一首婚礼仪式上最后欢送佳宾的歌,它表达了当天举行婚礼的圆满成功,这种成功预示着美好生活的开端,象征着客主友谊永存,使所有的来宾兴致勃勃而来,高高兴兴而归。此外,尚有青海隆务河两岸流传的“龙鼓舞”和甘南地区的“巴郎舞”、“马铃舞”、“罗罗舞”等都各具特色。

三、歌舞音乐的艺术特色

“音乐使人们心灵高洁纯净。

哪里有缠绵和净发的歌咏,

或是翩翩起舞的弦歌之声,

哪里就不再有悲愁和呻吟,

音乐的奇功实在值得推崇“。②

这是十三世纪初我国杰出的佛学家、文学艺术家萨迦班智达·贡囑坚赞撰写的著名的音乐论著《乐论》中指出的。的确如此,在人们认识和理解音乐艺术在人类社会中的地位及其功能,无论是自娱还是他娱,意在于净化人们的精神境界。只有在这一认识的前提下,才能使我们自觉地学习和掌握这门艺术为人类音乐事业的发展作岀贡献。藏族歌舞音乐艺术正是通过这一前提,以载歌载舞、歌舞结合,诗歌、音乐以及舞蹈三者融为一体,校准确生动地表现了特定的音乐形象,曲调流畅,节奏规整有力,歌舞相辅相承,犹如水乳交溶结合成一个高度统一的整体。这种独特的歌舞艺术,经过广大藏族人民的千锤百炼,使音乐具有当地独具的民歌旋律特色与别具一格的舞姿风韵,成为一种独特的音乐艺术表现形式。概括起来具有以下几种特征:

1,具有声与情、声与形结合的美学特征

安多地区藏族歌舞艺术中的声与情的结合也正如萨迦班智达的《乐论》中所总结的:

“唱愉快的歌要表现欢喜之情,

忧伤时的歌声如生起信仰,

相互钟情的歌似爱神花箭射中。

唱祭祀歌如吉祥花开放’

净恶之音似被盐河中冲洗,

赞颂乙方声如神鼓・

贬抑对方似申斥奴仆”③

这种以意为主,借意寄情,以情代声、声情并茂和情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹不足,故咏歌的唱情也正是我国各族歌手的优秀传统,既是藏族民间音乐的一大优秀传统、又是藏族歌手演唱的一大特色。安多地区歌舞艺术就声与形的结合方面,也正如萨迦班智达所言:

“唱鲁体歌要立姿要豪放,

把手托在自己的腮旁。

唱祭歌要沐浴眼下视,

虔诚地作盘腿打坐状。

唱忏悔歌要面带羞愧,

下跪合掌表示谦恭。

唱赞美歌要面带喜色,

唱贬抑抗衡歌要显出威风,

…….

加上手的动作方称随合音,

和平世间常情他人接受”。④

这种情与美一致的视角艺术形象,加强了歌唱艺术魅力,使观众感受到美的享受。这是萨迦班智达对千百年来藏民族歌舞艺术的总结。安多藏区流传的一首首美妙的歌曲,一个个激动人心的舞蹈,总是通过唤起这种具有美感的音乐艺术形象,从而使人受到强烈的艺术感染,得到美的艺术享受,引起世人的共鸣。

2,具有新颖的调式和优美的旋律相结合的艺术特征

无论是哪一个民族的音乐,都与其生存环境中所用的语言密切相关。音乐是语言感情的升华,作为音乐艺术最基本的因素如调式、节奏等方面,仍然是语言的伸展和深化。民族歌舞音乐的基本特征,也是植根于它的语言规律之中的。歌词表达了人民的思想感情、愿望和意志。歌是人民的心声,倾注了人民强烈的感情。音乐给于舞蹈以明确的概念和意境,舞蹈则赋于音乐以生动的形象。由于各地区、各民族的语言、习惯和心理素质各不相同,所形成的音乐旋律、体裁和风格必然各异。音乐思维的基本规律,首先就是它的旋律调式因素。民族的语言音调本身,包含着不同的自然音乐,这些音乐是构成调式的基本素材。作为民族歌舞音乐中完整的旋律,音乐思维基础的调式因素,就更加鲜明和突出。由于安多藏族地区自然环境特别,与其它藏区人民的语言、习俗以及心理素质等略有差异,故形成的音乐旋律、体裁和风格都独具艺术特色。正如有关资料所言:“歌舞音乐的调式,也以五声(五声音阶)为主干音。五声性旋律的调式,其阶名仍为宫、商、角、徵、羽四个调式;角调式也有,但用得很少。““总的说来,五声最为普遍,六声比较少,七声就更少,曲调风格不如五声那样质朴、乡土气息也不那么醇厚。四个偏音中,清角、变宫在少数舞曲中,只是对一些特性音型进行了一定的润饰;变微、润羽一般很少用。如上所述,其五声性的旋律调式,与我国汉族及其它民族的五声调式有相同之处,但也有其相异之点,民族的旋律,也很有特性”⑤。

在旋律发展的民族手法方面,由于表演的需要,一首曲子往往要多次反复,这与其它民间歌舞一样,均为普遍遵循的原则。在一首曲调中,将有特性的、或在格调上有典型意义的音型、乐曲都分别进行反复。旋律的行进发展复杂技巧多种多样。歌舞曲因其短小精炼,旋律发展上最根本的原则,是主导音型式的发展手法,每首曲一开始就开门见山,以它特殊的音型或一个乐句,表现出具体生动而典型的音乐形象,成为乐曲的组织中心,集中体现了这首乐曲的本身音乐特性。每首歌曲的思想内容与音乐形象,其旋法原则都是以主导音型为基础,音乐思维的展开,也是以主导音型为前提,成为其发展变化的原动カ。它源于生活,经过人民群众的千锤百炼,凝聚成生动具体的特性音调,向新方向延伸,扩展和丰富,构成新颖独特的音乐形象。从音乐形象思维的观点来看,主导音型是具体形象与概括形象思维的辩证统一。

3,具有鲜明欢快的节奏和規整和谐曲式结构的艺术特点

安多地区藏族歌舞音乐,有着固定性的准确性节奏规律的重要特征。舞曲节拍为偶数——四二、四四拍,除了“格尔”外,三、五、六等节拍一般不用,其中四二的拍子较为普遍,很切合其舞蹈动作的节奏规律,四二、四四的节拍还具有其民族歌舞特殊的节拍组合。音乐的重音(强拍)并不都遵循专(强、弱)、或号(强、弱、次强、弱)的一般原则。在歌舞表演中,往往会出现“弱、强”(四二)或“弱、强、弱、强(四四),这与国内外其它民族歌唱的节奏重音完全不同。强、弱交替运用,使音乐的力度变化变得丰富多彩,节拍的强弱对比更为明显,音乐感情的表达不同瓦响,民族风格更加浓郁而独特。解放以来,随着广大藏族人民物质文化生活的不断提高,歌舞文化艺术也得到了很大发展,除了在内容上更换了很多新词外,曲调上也发生了新的变化,原来一些典雅娴美,节奏缓慢的音调,在速度上也变得欢快明朗。内容和曲调结构发生了质的变化,与原有歌舞相比,内容体裁,表演风格,面目一新,给人以别开生面之感。

乐曲结构方面,都较为规范,呈方整性的结构形式。由于舞步的偶数拍子、动作整齐划一,乐曲的结构必然要服从歌舞内容所表达的要求,音乐段落层次分明,形成了一个严谨的整体。从有关研究资料表明,安多地区歌舞曲基本上是“联曲体结构”,因为表演的每组(场)歌舞都由两首以上独立完整的曲调组成。这种音乐的联曲式,有着传统或习惯的固定格式,由其速度组成规律,与其它民族的“套曲体”颇为相似。其结构原则一般是:开始曲(祝福性的)一中间部分(生活内容广泛,由两首以上的曲调组成)——结束部分(互相问好与互祝吉祥)。音乐速度因素的组合规律一般是:开始慢速——中速一快速或比较快速。音乐思想内容与情绪表达相互连贯,形成一个在速度上高度统一的曲式整体。

综观全述,安多民间歌舞文化艺术,正象卫藏和康区歌舞艺术一样,也是组成藏族歌舞艺术整体的一个主要内容。由于人文景观的不同,它又呈现出地域性特色,以其独具的文化风貌,极大地丰富了本民族文化宝库,成为藏民族文化艺术的重要组成部分。

注释:

①以下唱词均引自《藏族民间歌曲选》甘南藏族自治州文化局编青海民族出版社1989年8月出版,

②③④彭措青绕:《萨班与十三世纪藏族音乐文献(乐论>雪域文化》1991年冬季号21页、22页、22页。

⑤冯锐翔,《拉卜楞民间歌舞音乐》《西北民院学报》1981年第三期60页。

原刊于《西藏研究》1998年第2期,原文版权归作者和原单位所有。