摄影:觉果

摄影:觉果

摘要:佛教传入中国后,甘肃属较早的传播地域。由于“丝绸之路”和“唐蕃古道”横穿其境,使得这一地区成为中外文化交汇的地带,也是佛教文化传播交流的重要地区。尤其是10世纪后期,藏传佛教也随即产生并日趋成熟,逐步得到了宋朝、西夏和元朝的信任与尊崇,高僧大德也不断往来于吐蕃与内地之间,藏传佛教文化也在甘肃得到了广泛传播,相继建立了不少佛教寺院。

关键词:藏传佛教;甘肃;传播

四、明清时期藏传佛教在甘肃的传播

藏传佛教在明王朝的大力推崇下,甘肃宗教界出现了高僧大德“洮岷三杰”,他们都出生于洮岷地区,其中有的是沟通汉藏友好关系的奠基人,有的是明朝中央政府的要员,为弘扬佛法,实施明朝中央政府对乌思藏制定的民族和宗教政策,沟通藏汉文化交流,疏通中央与地方的隔阂,加强中央与地方的政治、文化、经济联系作出了贡献。该地传诵着一首颂词:“文殊化身华丹嘉措尊,持密主宰华丹扎西跋,慈悲之主释迦华桑吾,敬礼恩德无比三上师。”[35]就是对3位大德的赞美。有清一代,产生了像章嘉·若贝多吉、土观·洛桑却吉尼玛和华锐·洛桑饶布萨尔等一些享有盛誉的藏传佛教大师和政治家。这些名载史册的重要历史人物,不仅对藏传佛教的传播和发展产生过重要影响,更为民族团结和维护祖国统一作出过重大贡献。

班丹嘉措(?-1408年),亦名仲钦班丹嘉措,元末明初出生在岷州卫洮河北岸的歇巴凑地方。他25岁时去卫藏学法,精于因明及般若,遂成为名震一时的学者。他长期居留京师,进行重要的政教活动。把洮岷地区的藏族子弟,送到中央政府培训,使他们成为推行民族宗教政策的要员。他除推荐班丹扎失等外,还把释迦送到朝廷,被永乐皇帝纳为义子。由于他和萨迦、噶玛巴及帕竹派都有密切的联系,明朝的民族政策及宗教政策在藏区得到了很好的落实,使甘肃的河洮岷地区成为通向乌思藏的枢纽。华丹嘉措晚年在岷州洮河流域修建班藏寺,俗称法藏寺,约于1408年(永乐六年)前后圆寂。

洮岷三杰中最杰出者班丹扎失(1377-?),《明史》称“班丹扎失”,《岷州志》译为“班丹劄释”,于1377年(明洪武十年)生,他28岁时作为班丹嘉措的侍从,曾赴南京觐见了永乐皇帝,第二年,被永乐皇帝派往安多扎沃泽岗迎接噶玛巴·德银协巴,并担任翻译,从此开始步人政途。明永乐皇帝迎接噶玛巴·德银协巴到京城后,选派了以他为首的39人作为噶玛巴的随从,一同前往康藏各地。他到达西藏后,从宗喀巴大师、贾曹杰、噶玛巴·德银协巴等诸多名师,聆听各派教法。同时,奉朝廷之命,班丹扎失对当时西藏势力较强的萨迦、噶玛巴、帕竹等派作了大量的沟通工作。由于他的工作卓有成效,受到明永乐皇帝的赞赏和推崇。1417年,他在岷州城东修建大崇教寺。1419年(永乐十九年),他被任为僧录司右阐教。1423年(永乐二十一年),他又奉命赴卫藏,审验大宝法王噶玛巴的转世灵童。这是藏传佛教实行灵童转世制以来,中央政府第一次审验敕封大喇嘛转世,而班丹扎失则是执行这种制度的第一人。明廷鉴于他劳苦功高,1426年(宣德元年),敕封他为净觉慈济大国师,赐金印、金法冠及诰命等,令礼部扩建京都春华寺(大隆善寺),让其居住。他精通汉藏语文,曾将《喜金刚续第二品释》等佛经译为汉文。他晚年不问政事,驻锡大崇教寺,一面研习显密经论,对佛教的重要义理和各派教法进行深入的研究;一面收徒传法,游览朝圣,与其弟子一起,在洮岷各地广建寺院。在他的苦心经营下,大崇教寺成为洮岷地区佛教的中心,拥有60余座属寺。1435年,宣德皇帝去世,明英宗即位,为了超荐宣宗,召班丹扎失入京,修建宝塔,并举行“荐扬大斋”。以庆赞宝塔,有彩云之异,特颁诰印,加封为宏通、妙戒、普慧、善应、慈济、辅国、阐教、灌顶、静觉、西天佛子、大国师。[41]

释迦(?一1501),汉文史籍称作“沙加”或“释迦巴藏卜”,是洮岷三杰之第三位,驻锡班藏寺。“他自幼就被明永乐皇帝认为义子,送于噶玛巴·德银协巴,在卫地侍奉许多有教有证的学者,精通三藏教理,四续奥义。”“大师回到安多时,到京师后,正值萨迦与帕竹派矛盾激化,经他恳求后,乃免予讨伐。大师曾给皇帝、皇后、太子等授许多灌顶要诀,先后敕封为灌顶大国师等,颁赐黄金五佛冠,重210两的金印和诰封,珍珠袈裟,千辐金轮等,尊为法王。任大崇教寺的堪布,领导讲辩,兴旺发达,被称为‘卫藏尼瓦’(第二个卫藏)。”[35]以其特殊的身份,肩负着敦请宗喀巴赴京的重要政治使命,广泛接触当时的许多大德,成为往来于藏传佛教界和中央政府的使节。《明实录·宣宗实录》馆本卷60载:“陕西岷州卫禅师、喇嘛、高僧沙加等来朝贡马”,“赐钞、币、帛、靴袜等有差”。由于功绩卓著,深受明廷的赏识,先加封为国师。1445年(正统十年),授封为灌顶、净觉、佑善大国师。1453年(景泰四年)又加封为西天佛子、大国师。藏文文献记载,并赐金印、金佛冠、诰命、珍珠袈裟、千辐金轮等并赐湖敕云。他于1501年(弘治十四年)圆寂。

甘肃地区先后建立了许多藏传佛教寺院,岷州的大崇教寺、卧龙寺、广福寺、报恩寺、弘教寺、石崖寺、曲宗寺,河州的弘化寺、显庆寺、普岗寺、乩藏大寺、哈束寺、墩平寺、吉祥大乐寺,庄浪的大通寺,临洮府的正觉寺、新寺、圆通寺、宝积寺,凉州的庄浪寺、广善寺,平凉府开城县的圆光寺、景云寺、巩昌府的寿圣寺等。这些寺院都曾受到过明朝政府的册封,并在明中央政权的扶植下,成为当时西北地区较为著名的藏传佛教寺院。坐落在岷县梅川境内的大崇教寺,规模宏伟,声势浩大,名扬全藏及京师,该寺既是政教合一的典型,又是发展藏族文化的一个中心。1426年(宣德元年)为了褒奖班丹扎失在乌斯藏的功绩,宣德帝特颁圣旨,动用大量的人力和物力,专派官员负责扩建了这座寺庙。《安多政教史》记载:“先前大师41岁的藏历火鸡年(明永乐十四年,1417年),修建了德庆林(大崇教寺)的佛殿,宣德三年,藏历土猴年(1428年)为了维修佛殿特赐敕书,命两位大臣负责监修佛殿工程,又命地方大小官员100多名,部落大小土官200名,各种技术人员110名,军人及乌拉2005人,来扩建宫殿式大佛殿,钟、鼓、楼房两旁抱厦庑堂6列,有天王殿、碑亭等,都饰以琉璃瓦和飞檐,还有廊房60间。”[35]寺院扩建之后,宣德帝题赐寺额日“大崇教寺”,勒石于碑亭。该寺每年四月举行大法会,甘、青、川等地区朝圣者,纷沓而至,梵音震山谷。乌斯藏阐化王、赞善王、三世达赖喇嘛曾到过此寺。因该寺兴旺发达,属寺很多。位于岷县茶埠乡沟门的圆觉寺,建于明宣德年间。大崇教寺扩建后,明宣德帝又按班丹扎失的请求,批准他在岷州茶埠峪附近修建了大崇教寺的下院圆觉寺,兴修了经堂和学院,开始建立藏传佛教的讲辩制度。据《安多政教史》记载,大崇教寺的属寺除了新寺、都纲寺外,山顶上尚有某札萨克修建的郎寺、止贡寺达吉隆布、多素寺、察拉普寺、柴家寺、大占寺、金寺、白塔热寺、延觉寺、杨戬寺、歇海寺、杂底萨寺、尼布寺、旁健寺、安卜寺、古车寺、东木宁寺、喇嘛寺、张结合寺、闫家寺、罗德布寺、丁香寺、台子寺、侯家寺、花布寺、瞿家寺等等[35]。

明永乐七年(1409年)正月,宗喀巴大师在西藏拉萨举行了盛大的祈愿法会,自此创立了藏传佛教格鲁派,先后建起了甘丹、色拉、哲蚌以及扎什伦布等寺院,格鲁派也逐步形成规模,引起了中央政府的高度关注,明永乐皇帝曾两次邀请宗喀巴大师到内地,宗喀巴大师派弟子释迦也失替他两次到北京,受封为“大慈法王”,明宣德十年(1435年),在京圆寂,终年84岁。其弟子索南喜饶和僧格桑布等在运送其遗体返藏途中,按照其生前的遗嘱,建立塔尔林寺,并建修灵塔供奉,这就是明代著名的弘化寺。《河州志》载:大慈法王圆寂后,明英宗朱祁镇“敕建渗金铜塔,藏其佛骨。七年奉敕河州建寺,赐名鸿化,随给附近之高山穷谷,用作香火之需,设官僧五十五名”,并对其随从张星吉藏b之徒裔“世给国师禅师之职”[42]。弘化寺建成后,香火旺盛,受到明廷的重视和保护。《明实录》载明英宗曾敕谕河州、西宁等处官员军民人等日:“朕惟佛氏之道,以空寂为宗,以普度为用,西土之人,久事崇信。今以黑城子广房地赐大慈法王释迦也失盖造佛寺,赐名弘化,颁敕护持本寺田地山场园林财产孽畜之类,所在官军人等,不许侵占骚扰侮慢。若非本寺原有田地山场等项,亦不许因而侵占扰害。军民敢有不遵命者,必论之以法。”[43]可见,当时的藏传佛教高僧,有着较高的地位和待遇。正如《明史》记载:“弘化寺僧人与明廷联系密切,常派员赴京,朝贡马及佛像等物”,朝廷回“赐彩缎钞锭有差。”[43]洮岷等处番僧,每寺许四、五人,每年终遇大节一次赴京朝贡。”[44]明朝中央政府对洮岷地区宗教界的这种政治待遇,实质上是利用僧徒推行政令的一种具体措施,正如吴均先生所言:“明在河洮岷利用僧徒推行其政令的具体措施有三个方面:利用河洮岷地方势力安抚乌斯藏;利用河洮岷当地僧徒建立该地的小型政教合一的管理,分而治之,让其自通名号于天子;培养当地青少年为喇嘛,执行其管理藏区的政令。”[45]

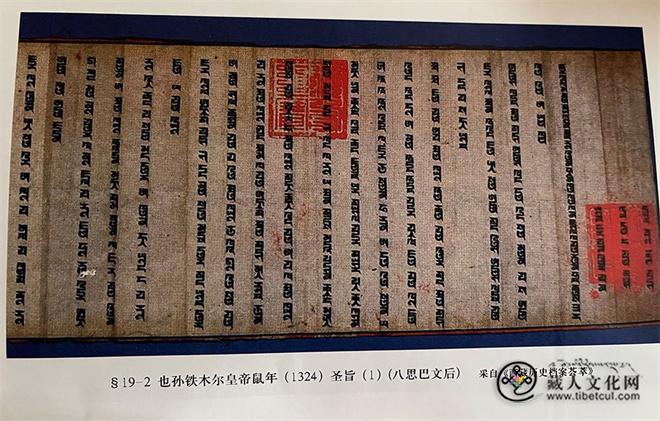

明代,甘肃有多部大藏经是由当朝皇帝和王公颁赐印制的。明正统十年(1445年),由英宗敕出颁赐的4000余卷大藏经,藏于凉州海藏寺(现藏于武威文庙),同年也颁赐给甘州大佛寺3548卷(350种,685函),经籍名目繁多,可谓是集佛经典籍之大成,其中明正统初年镇守陕甘御马兼尚宝监太监鲁安公王贵召集僧人用泥金书写的《大般若波罗密多经》《华严经》《胜乐经》《报恩经》以及《大唐西域记》等更为珍贵。现藏于甘肃省图书馆的明永乐十年(1419年)所刻的《永乐南藏}638函,1612种,6364册,是明万历二十八年(1600年),由肃宪宗王绅尧及其母懿王妃陈氏运到兰州储于金城普照寺藏经楼的[5]。

位于甘南地方洮州临潭流顺境内的侯家寺。明永乐时,明廷先后三次派侯显出使乌斯藏,以加强明中央与藏传佛教各派的联系。侯显因功授该寺世袭僧纲和国师等衔,寺名亦改为侯家寺。侯显主寺后,对寺院设施进行了大规模维修扩建。侯家寺以学风严格、讲辩制度完备而闻名于藏区,该寺培养了不少大德学者。

距侯家寺不远的禅定寺,从元末明初就由卓尼杨土司开始经营,因卓尼土司多次受封,势力极盛,成为甘青各土司中势力最强的土司[46],禅定寺也成为著名寺院。该寺主持为僧纲,僧纲如土司政权一样,一直掌握在杨氏家族手中,“兄为土司,弟为寺主”世代相传。卓尼土司不仅身兼政教大权,而且是朝廷的命官。土司属民只知土司,而不论政府,愿意并能接受这种统治制度。中央王朝的一切政令必须经土司衙门批准通过后才能执行实施。卓尼土司的政权和教权,由土司家族直接世袭,土司不仅是最高的统治者,而且也是最高的宗教领袖。这种政教合一的表现形式是“政属于土司,教属于僧纲,兄任民长,管理政务;弟任寺主,主持宗教;土司长子例袭土司,次子例袭僧纲。遇独子时,土司得兼僧纲,政教合而为一。”[47]

清代,第三世达赖喇嘛抵达河湟地区弘扬佛法,为格鲁派进一步向其他民族地区的传播发挥了重要作用。明万历六年(1578年),三世达赖喇嘛应人居青海的土默特蒙古首领俺答汗之邀,前往青海湖地区的仰华寺讲经,三世达赖喇嘛与俺答汗互赠封号,建立了密切的供施关系。三世达赖喇嘛讲经传法,广招蒙古弟子,扩大格鲁派影响,致使蒙古王公贵族从信仰传统的萨满教改信藏传佛教。此后,三世达赖喇嘛前往循化的丹斗寺朝拜,一度闭关静修,为附近的央斗寺主持开启地门仪式,然后抵达民和的弘化寺,为诸多弟子灌顶、剃度、授比丘戒。此后还顺道前往甘肃的炳灵寺、临洮寺以及马蹄寺,在当地藏传佛教的发展中产生了重大的影响。

一代国师章嘉·若贝多吉(1717-1786年),出生于甘肃天祝丹玛,1720年被认定为二世章嘉活佛的转世灵童,在青海佑宁寺坐床。1724年,三世章嘉活佛受到雍正皇帝的礼遇,并安排他与皇四子弘历(乾隆)一同读书。章嘉·若贝多吉聪慧过人,学习刻苦,终于成为一名精通藏、汉、满、蒙等多种文字,熟读显密经典的佛学大师、史学家和文学家。1731年,雍正皇帝封他为“灌顶普善广慧大国师”、赐金册银印,任掌印喇嘛,统领全国佛教事务。1745年,章嘉国师奉旨改建雍和宫为藏传佛教寺院,并向乾隆皇帝传授“胜乐”灌顶。1757年,七世达赖喇嘛圆寂,章嘉·若贝多吉奉旨赴藏处理善后事宜,由他主持认定格桑嘉措为七世达赖喇嘛的转世灵童。1786年,清廷钦定章嘉·若贝多吉为左翼班头,在驻京的呼图克图中地位最高。他的著作颇丰,并编著有藏、蒙经典著述,如《御制满蒙汉西番合璧大藏金咒》《诸佛菩萨圣像集》等,编修《钦定同文韵统》,参与《五体清文鉴》编纂。同时,章嘉·若贝多吉也是清代著名的译师,曾主持《满文大藏经》《蒙文大藏经》的翻译、校订,历时18年。1786年,章嘉·若贝多吉圆寂,乾隆皇帝在五台山镇海寺用7000两黄金为其建造了一座灵骨宝塔,永志纪念。章嘉·若贝多吉是清廷的高级官员,被尊为大国师,加之他与两位皇帝的特殊关系,在处理国内政治、文化和宗教事务等方面发挥了难以替代的作用。他曾多次担任钦差,代表朝廷前往西藏、青海、甘肃和内蒙古等地处理重要事务,为巩固边疆、维护民族团结作出了很大贡献。

京都才子土观·洛桑却吉尼玛(1737一1802年),出生于甘肃天祝多什地方。1742年,他被认定为二世土观的转世灵童,入西藏哲蚌寺修习佛法7年,后任西藏夏鲁寺和塔尔寺法台。由于土观·洛桑却吉尼玛的佛法造诣高深,颇受乾隆皇帝的器重。在担任掌印喇嘛、御前常侍禅师等职期间,土观·洛桑却吉尼玛活佛的才华得到充分展示。土观·洛桑却吉尼玛还参加了章嘉国师主持的《四体清文鉴》《满文大藏经》的翻译工作。他的著作颇丰,著有各种传记、历算、诗词、教派教义和密咒方面的论著500余篇,辑有《洛桑却吉尼玛全集》17函,5764页。他的著作有《宗教源流镜晶史》《佑宁寺志》《二世土观传》《三世章嘉传》《塔尔寺志》等。其中《宗教源流镜晶史》影响最大,全书总计12卷,对印度佛教、藏传佛教宁玛、噶举、噶当、萨迦、格鲁等派和苯教、汉地的儒、道等派的历史和教义均有精辟论述。由于作者通晓藏、汉、蒙、梵等多种语言文字,加之占有翔实的资料,著述至今仍具有权威性,被藏传佛教寺院奉为重要典籍。l9世纪,印度人达斯译为英文,取名《西藏宗教历史文献》。后来陆续翻译成俄、意等文本,流传甚广。

达赖喇嘛的经师华锐·洛桑饶布萨(1840-1912年),出生于甘肃天祝的石门,他自幼出家,曾在拉卜楞寺学习深造,并获得最高学位多然巴格西,在佛教哲学、诗词学等方面有着极高的造诣,1907年担任十三世达赖喇嘛的经师。华锐·洛桑饶布萨的著述有《因明学概述》等30多部。

18世纪后,格鲁派迅速崛起,政教合一制度进入了一个新的发展阶段,尤其在清王朝的扶持下,在藏区出现了僧徒争建寺,番民争施地,番民竞为僧的社会气氛。新建的许多寺院,或拥有众多属寺教民,或拥有大量部落土地,或拥有著名的高僧大德,成为诸寺之母。甘肃地区著名寺院禅定寺和拉卜楞寺当推典型代表,形成了两大“政教合一”体系,统治了甘青川交界的大部分藏区。

这时的禅定寺,在卓尼杨土司的经营下,因政教合一制度,显得更加成熟。该寺统领108座寺庙,l7个教区,包括今卓尼、临潭、迭部、舟曲等地。僧纲虽被封为“呼图克图”,但他是一个管理宗教事务的行政官员,而不是转世活佛。这种政权加神权的统治,形成了世代相传的权势,从而更进一步加强了对其辖区的统治。明清时代,甘南地区的土司中卓尼土司势力最大,数百年间,效忠中央王朝,成为中央王朝在甘南藏区的得力助手,颇受中央王朝的重视,以至于在历次改土归流中给予保留,直到1949年。

拉卜楞寺,建于1709年(清康熙四十八年),由第一世嘉木样创建,后逐步发展成为闻思,上、下续部,时轮,医药和喜金刚六大学院。由于修习内容完整、修习仪轨严谨,该寺高僧活佛层出不穷,学者大32德遍及蒙、藏,最盛期僧侣多达4000余人。l8世纪初,青海发生“罗卜藏丹津叛乱”事件,诸多寺院涉嫌而一蹶不振,各大小佛寺僧众纷纷投靠特受清朝政府保护的拉卜楞寺,致使寺僧由原来的数百人跃至数千人,使该寺势力范围由原来的大夏河流域扩大到甘、青、川安多地区以及内蒙古等地,政教合一机构渐趋成熟。该寺诸多高僧大德,因建寺有功,纷纷转世,建立了100多个转世系统。每个活佛又建立了各自的势力范围,拥有昂欠、属寺、属民以及财产土地、牲畜等。另外,拉卜楞寺还与清朝中央政府建立了密切的关系,这种关系的逐步加深,不但巩固了西北边疆,安定了藏、蒙社会秩序,而且也促进了藏民族宗教、文化以及经济的进一步发展[48]。20世纪初,清朝政府曾多次召谕拉卜楞寺的高僧喇嘛噶绕仓驱除新疆边关帝国主义的入侵。喇嘛噶绕仓在新疆伊犁率领清军和人民与沙俄侵略者展开了英勇的斗争,得到了当时祖国人民和清朝政府的敬重。清朝末年,迎来了轰轰烈烈的辛亥革命,在中国历史上统治历时近300年的大清王朝终于被中华民国所代替。1913年12月,甘肃藏传佛教界宗教领袖四世嘉木样代表拉卜楞教区,率领代表团进省,表示赞助共和。至此,甘肃藏传佛教界与清朝中央政府的关系彻底走向终结。

五、解放前藏传佛教在甘肃的传播

20世纪初,外强人侵,军阀混战,给人民带来了深重的灾难。1919年的“五四运动”,标志着新民主主义革命进入了一个崭新的阶段。甘肃地区藏传佛教界以甘南藏区藏传佛教寺院卓尼的禅定寺、拉卜楞寺以及河西走廊的文殊寺和马蹄寺为代表,为边疆的民族教育事业作出了重要贡献。最杰出的代表当推宋堪布、五世嘉木样活佛以及顾嘉堪布等为首的爱国人士,以宗教领袖的特殊身份,为发展民族教育、改革寺院宗风、维护祖国统一建树了卓越的贡献。

宋堪布,出生于甘南临潭石门占旗河村,幼时被为临潭侯家寺僧正,为卓尼五僧纲之一。任卓尼禅定寺、侯家寺及阎家寺的总法台,兼理岷县花当寺等10余个寺的住持,还担任过中国蒙藏护国禅师都督、中国边疆问题研究会副主任、甘肃省参议会议员等职务,并曾赴内蒙地区进行讲学及佛事活动多年。著名历史学家顾颉刚先生在《西北考察日记》中说:“堪布,汉人,宋姓,今年(1938年)六十九,不甚识汉字而精研藏文,自动皈依喇嘛教,游学西藏,归主阎家寺,频年到江、浙、平、津诸地考察。去年卓尼杨土司积庆被杀,禅定寺无主,以堪布德望高,迎为主持。”[49]1943年,肋巴佛带领当地藏、汉群众和广大僧众发起甘南农民起义,起义军的革命行动,得到宋堪布的赞赏和积极支持,遂将自己的侄儿、侄孙、义孙等推荐给肋巴佛,参加起义军。1939年(民国二十八年)3月,宋堪布创办甘肃卓尼喇嘛教义国文讲习所,“旨在培植一般年幼喇嘛,略识普通国文,粗具科学知识”,“期能养成汉藏通译人才”。《西北考察日记》记述:“堪布思想开通,深感喇嘛不通汉文之不便,久欲在庙中设立半日学校,使喇嘛半日诵经,半日读书;然以事属开创,恐遭旧派反感,隐而未言。兹予来此,渠即嘱予演讲现代教育之重要,以激发其新机;如其欢忻领受,则下年即可开办学校,喇嘛既识汉文,具有现代知识,将来再由彼辈教育藏民,藏民皆唯喇嘛之命是听者,改造其思想生活自必顺利。”[50]。课程除加授藏文外,基本与国民学校课程设置相同,修业期限6年。宋堪布于1947年圆寂。

拉卜楞寺寺主五世嘉木样,1916年出生在四川甘孜理塘地方,5岁被迎进甘肃拉卜楞寺坐床。1927年,拉卜楞设立藏民文化促进会,该会以“促进藏族群众文化,实行普及教育,发扬民族精神,刷新民族思想及改善风俗习惯”[51]为宗旨。由于历史的原因,广大群众“视教育如畏途”。嘉木样“鉴于汉藏文化之沟通,急不容缓,爰本现身说法之旨”,动员本区“各部落头人参加该会”,“亲从拉卜楞保安司令部邵光宇先生,学习国文国语,以示倡导”[52]。在他的带动下,促进会建立了13所小学,取得了可喜的教育成效。

抗日战争爆发后,五世嘉木样活佛正在西藏学法,他努力发奋学法的同时,“常相机宣传抗战国策及日寇暴行,为谋加强团结,振奋士气,又电令弟阿旺嘉措率领僧俗代表,携带锦旗及慰劳品”,“前往陪都及各战区慰劳抗战将士”[52]。1943年夏天,他亲自率领随员,历经艰难,跋山涉水,“前往欧拉、果洛及四川西乔科、黑水等”广大教区,“宣传抗战建国之伟业以及藏蒙同胞应有之认识”[52]。“每逢寺院盛大法会,均亲临主持,宣扬国策,祈祷抗战胜利,众生安乐”[52]。曾先后亲自辗转广大教区,募化集资,并委派长兄黄正清、弟阿莽仓活佛率领慰劳前方将士代表团赴重庆致敬,捐献购置30架飞机的巨款30万元(银元),资助抗战早日胜利。国民政府为表彰大师的爱国精神,于1946年特赐一面写有“输财卫国”四个大字的匾额。

1945年秋,五世嘉木样活佛在拉卜楞寺创立了“拉卜楞青年喇嘛职业学校”,旨在“使青年喇嘛接受现代教育,以推进建边大业”。五世嘉木样活佛亲任校长,学员100名,都是从寺院挑选的优秀青年僧人。教员5名,由通晓藏文藏语的教师充任。在开学典礼上“大师亲临主持开学典礼,并即席开示僧众,认清时代,努力接受现代知识,语重心长,听众无不感动”[52]。设置公民、国文、藏文、算数、常识、音乐、图画、体育、习字、英文等课程;职业课程有编物学、纺织学、漂染学、理化及工厂实习。1947年春学生人数达142名。[53]

五世嘉木样活佛在处理好本区政教事务的同时,“偶暇喜听收音机,译询国内外重要消息”,“时常从外籍教士研讨耶教内容”,“学习英语”,“概然有革新佛教,提高服务于社会精神之宏愿”[52]。正当拉卜楞地区各行各业初见成效之时,年富力强的他不幸于1947年离开了人世,临终前仍“遗嘱全区僧侣,恪遵政府法令,注意现代知识,努力建设安多藏区,以配合总政之推行”[52]。

在祁连山北麓地区的七世顾嘉堪布·罗桑青利嘉措(1897-1943年),1901年(光绪二十七年)被认定为文殊寺六世顾嘉堪布的转世灵童。1922年(民国十一年),土观呼图克图授他为红湾、莲花、西藏、慈云、文殊等五寺法台,并正式坐床。顾嘉堪布治教甚严,关心人民的疾苦,教导人们勤于农牧业生产,以求“生产自给之道”,教育人们勿染赌博、吸鸦片、游手好闲等恶习。抗日战争爆发后,七世顾嘉堪布认为护教救国为大事,而救国尤重于救教,奔走呼吁,无时或已。1939年,他借浴佛节之际,在文殊寺僧俗民众大会上,“以蒙、藏、回、汉四种语言分讲团结救国之宏旨”,“商讨出钱出力救国之方策。”同年三月,国民政府蒙藏委员会赐匾嘉奖堪布的爱国精神。顾嘉堪布是一位开明的宗教人士,他因经常往来于祖国内地,深受汉文化的熏陶,渐知兴学之重要,指出:“大小事业,皆以人力推动之,所谓改良畜牧,注重卫生,改善生活等项,皆藏人自身之事,非民智发达,难以推进;所谓团结互助,平等共和以及政治经济社会各方面之跻于平等,非先有教育均等之机会不为功,国家之扶植边民者,如扶植幼弟,扶助其幼弱时期,使之达于成年,自立为人,非必终身赖人扶植之,吾人在此被扶植时期,应努力上进。”[54]因此他教导各族人民应自尊自爱,自强上进。正如他说:“佛氏渡人,舍手舍眼,脑肝涂地,在所不计,吾亦以此精神兴学,劳怨不辞,以渡众生。佛说众生平等,人民康乐,培植人才亦为此也……”[54]正是在这一思想指导下,他开始创办民族教育,他以寺院为校址,自1939年至1943年共创办祁连山私立莲花寺小学、祁连山私立慈云寺小学、祁连山私立西藏寺小学、祁连山私立红湾寺小学、祁连山私立明海寺小学、祁连山私立马蹄寺小学6所,学生171人,教员6人。1939年(民国二十八年),堪布又率民族代表团亲赴兰州筹集办学基金,用以购置教具和修缮校舍,从而使6所私立民族学校校舍整洁,学生增加,办得很有起色。1943年中秋节,顾嘉堪布圆寂于酒泉钟楼寺,临终时给裕固族和藏族僧俗人民的遗嘱中说:“今以旧病难愈,心力告罄,凡我祁连山中,僧俗人等,务须以保持优良习俗,接受现代教育为第一要事,团结互助,跻于平等,各尽天职,阐述如下,继续为国服务,与我国家永存34于世,勿负余望!此嘱。”[54]赢得了裕固族和藏族僧俗人民的崇敬。

祖籍甘南拉卜楞的肋巴佛,自幼因生活所迫,随父母先后到甘肃的和政县、青海的积石山县等地逃难。1923年,他被和政松鸣岩寺认定为十七世怀来仓活佛的转世灵童。自幼父亲被地主打死,后母亲又精神失常,投河自尽,哥哥也因掩护红军,被马步芳的军队抓去后打死。他清醒地认识到:“穷人只有拧成一股绳,才能主宰自己的命运”。1940年,甘肃甘南地区连年荒旱,国民党又抽丁逼粮。肋巴佛在卓尼县康多、勺哇一带秘密串连贫苦牧民,成立了“措登草哇”[55]。1943年,肋巴佛遂带领当地藏、汉群众和广大僧众在临潭县冶力关起义。起义前后达7个月时间,波及20多个县,参加的有汉、回、藏、东乡、保安、土族、撒拉族各族人民。这次起义虽然失败了,但却震撼了国民党在甘肃的统治,牵制了国民党对陕甘宁边区的封锁与进攻[55]。1947年1月3日,肋巴佛在亲友的护送下,来到渭源县中共陇右工委的秘密联络站,与领导人高健君、万良才、牙含章、毛得功、杨友柏等人会面。不久,经高健君、牙含章介绍,他光荣地加入了中国共产党。从此,走上了革命道路”[55]。

纵观上述,佛教包括藏传佛教在甘肃地区有着悠久的传播历史,在不同的时期中形成了不同的特点:

(一)早在唐以前,佛教寺院规模小,僧团少。这一时期,偶尔有佛教高僧穿梭于河西走廊以及河湟地区,无大规模的宗教寺院以及僧侣和信徒。这一时期,以开凿石窟寺为主,产生了武威以南的天梯山石窟、祁连山的马蹄寺石窟和敦煌的莫高窟以及榆林石窟等,有相当一批不同地区的著名高僧,他们不辞劳苦来到甘肃,历经艰辛,弘扬佛法,为加强各民族之间的友好往来,沟通各民族间的文化交流,普渡众生弘扬佛法作出了重要的贡献。

(二)唐以后,佛教发展迅速,出现了翻译佛经的大校场。这一时期,佛教得到了大规模的发展,形成了以河西走廊的敦煌、凉州等为主的佛教文化中心,汇聚了以西域高僧、汉族高僧、吐蕃高僧以及印度高僧为主体的翻译佛经的校场,为中外文化交流作出了开创性的贡献。

(三)宋代以来,藏传佛教形成,产生了大批藏传佛教寺院。这时的藏传佛教得到了宋朝、西夏等政权的大力支持,并且有相当一部分吐蕃高僧在朝廷供职。宋、西夏以及宗喀王朝三方鼎立,佛教不仅得到了中央政府的大力支持,而且也成为边疆少数民族的精神支柱。吐蕃高僧频繁往来于中原与吐蕃,加强了各民族间的政治联系和文化交流。

(四)元代以来,在藏传佛教高僧萨班和蒙古王室阔端的努力下,藏传佛教迅速发展,成为元朝的重要精神支柱。这一时期,依西藏萨迦派领袖萨迦班智达和蒙古阔端王在甘肃的“凉州会晤”,建立了以凉州为主体的佛教文化中心,自此藏传佛教萨迦派成为元代的国教,藏传佛教不仅在藏蒙民族中广泛传播,而且在内地也传播开来,出现了藏传佛教在祖国大江南北传播的鼎盛局面。

(五)明清以来,形成了众多的藏传佛教寺院,培养了大批高僧大德,为朝廷在边疆地区的施政发挥了重大的作用。这一时期,随着藏传佛教高僧大德的不断涌现,产生了为朝廷供职的洮岷三杰,他们往来于西北边疆地区和中央政府之间,形成了连接中央朝廷和边疆少数民族地区的政治和宗教文化的纽带。这时的藏传佛教文化中心东移,由原来河西走廊敦煌、凉州为主体的文化中心移向岷州大崇教寺、卓尼的禅定寺等佛教文化中心。

(六)清代以后,随着藏传佛教格鲁派的广泛传播,固有的如宁玛派、萨迦派、噶举派等寺院纷纷改宗为格鲁派,洮岷地区的卓尼禅定寺和夏河的拉卜楞寺成为甘肃地区新的政治、宗教和文化中心。这一时期,两寺建立和形成了庞大的子母寺院网络集团,实行了政教合一制度,两寺的属寺东至黑龙江地区,西到新疆的部分地区,直至解放以前,藏传佛教势力达到了高峰,先后建立了诸多藏传佛教寺院,并且产生了大批高僧大德,他们积极协助中央政府在民族地区实施民族和宗教政策;在五四新文化运动的影响下,部分高僧大德以宗教领袖的特殊身份改革宗风,兴办民族教育,为维护西北边疆的稳定,弘扬民族文化发挥了重要作用。

1949年,甘肃地区终于迎来了解放,在党的宗教信仰自由政策的号召下,甘肃藏传佛教界人士走上了正确的发展道路,藏传佛教界人士积极投身于社会主义革命和社会主义建设事业。特别是党的十一届三中全会以来,甘肃佛教界人士始终发扬优秀传统,坚持爱国爱教的原则,积极维护祖国统一,倡导世界和平,充分发扬我国佛教的优良传统,为社会主义现代化建设作出了重要贡献(续完)。

参考文献:

[36]黄奋生.藏族史略[M].北京:民族出版社,1985:172.

[37]王磐.帝师发思八行状[M/0L]//佛祖历代通载:卷21.2009—11—20[2014—12—11]http://www.nanputu0.c0m/nptlib/html/200911/2015150573499.htm1.

[38]达仓宗巴·班觉桑布.汉藏史集(藏文版)[M].成都:四川民族出版社,1985:325.

[39]蔡巴·贡噶多吉.红史[M].拉萨:西藏人民出版社,1988:48.

[40]张廷玉.明史[M/0L].[2014—12—11].http://www.gu0xue.c0m/shibu/24shi/mingshWlianshu.htm.

[41]明英宗.赐国师班丹割释诏[M]//汪元纲,田而穗.岷州志.台北:台湾学生书局,1962.

[42]王昱.青海方志资料类编[M].西宁:青海人民出版社,1988:1085.

[43]中央研究院历史语言研究所.明实录[M].校印本.台北:中央研究院历史语言研究所,1962.

[44]申时行,等.明会典:卷108[M].北京:中华书局,2007.

[45]吴均.论明时河洮岷地位与洮岷三杰[M]//藏学研究论丛:第1辑.拉萨:西藏人民出版社,1989:72.

[46]赵尔巽,等.清史稿:土司六[M].北京:中华书局,1998.

[47]杨复兴.安多藏区卓尼四十八旗概况[z].卓尼:卓尼四十八旗代表团,1945.

[48]丹曲.拉卜楞史话[M].兰州:甘肃民族出版社,2010:57.

[49]甘肃省政协文史资料委员会.甘肃文史资料选辑:第28辑[M].兰州:甘肃人民出版社,1988.

[50]顾颉刚.西北考察日记[M].兰州:甘肃人民出版社,2002:220.

[51]甘南州政协文史资料委员会.有关拉卜楞案件及藏族群众文化促进会的资料[M]//中国人民政治协商会议甘南藏族自治州委员会文史资料研究委员会.甘南文史资料选辑:第3辑.合作:中国人民政治协商会议甘南藏族自治州委员会文史资料研究委员会,1984:48.

[52]第五世嘉木样治丧委员会.辅国阐化正觉禅师第五世嘉木样呼图克图纪念集:藏汉文版[G].[出版地不详]:[出版者不详],1948.

[53]司俊.解放前甘南教育事业发展概况[M]//中国人民政治协商会议甘南藏族自治州委员会文史资料研究委员会.甘南文史资料选辑:第3辑.合作:中国人民政治协商会议甘南藏族自治州委员会文史资料研究委员会,1984:81.

[54]新西北月刊[J].1944(7).

[55]中共甘南州委党史办.从活佛到共产党员——肋巴佛传略[M]//中共甘南州委党史资料征集办公室.甘南党史资料:第2辑.合作:中共甘南州委党史资料征集办公室,1989.

原刊于《西藏研究》2015年4月第2期,原文版权归作者和原单位所有。