ж‘„еҪұпјҡи§үжһң

ж‘„еҪұпјҡи§үжһң

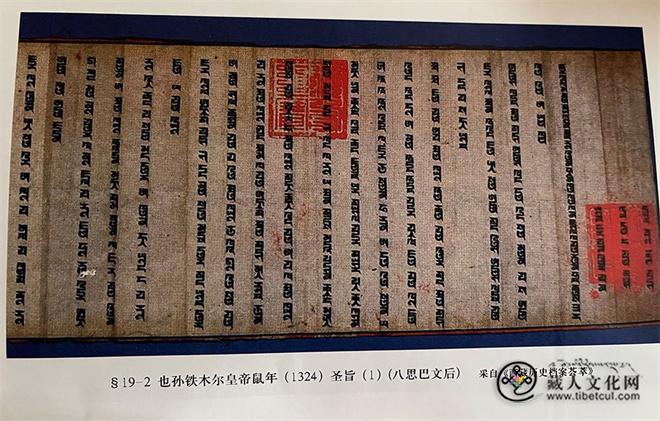

ж‘ҳиҰҒпјҡ18дё–зәӘеҲқпјҢе®үеӨҡең°еҢәи—Ҹдј дҪӣж•ҷдё»иҰҒеҜәйҷўзҰ…е®ҡеҜәе’ҢжӢүеҚңжҘһеҜәд№Ӣй—ҙзј”з»“е®—ж•ҷж–ҮеҢ–е…ізі»пјҢжҳҜи—Ҹж—ҸеҺҶеҸІе’Ңе®—ж•ҷеҸІдёҠзҡ„йҮҚеӨ§дәӢ件пјҢиҝҷз§Қе…ізі»зҡ„зј”з»“пјҢеҜ№и—Ҹдј дҪӣж•ҷеңЁе®үеӨҡең°еҢәзҡ„е№ҝжіӣдј ж’ӯпјҢи—Ҹж—Ҹдј з»ҹж–ҮеҢ–зҡ„дёҚж–ӯеҸ‘еұ•еҸҠиҘҝеҢ—иҫ№з–Ҷең°еҢәзҡ„зЁіе®ҡйғҪе…·жңүйҮҚеӨ§зҡ„еҺҶеҸІж„Ҹд№үгҖӮж–Үз« д»ҘеҺҶд»ЈеҚ“е°јеңҹеҸёе’ҢеҳүжңЁж ·жҙ»дҪӣзҡ„е®—ж•ҷж–ҮеҢ–иҒ”зі»дҪңдёәеҲҮе…ҘзӮ№пјҢд»ҺдёҚеҗҢзҡ„и§Ҷи§’йҳҗиҝ°дәҶзҰ…е®ҡеҜәдёҺжӢүеҚңжҘһеҜәзҡ„е®—ж•ҷж–ҮеҢ–е…ізі»пјҢеҗҢж—¶д№ҹжҰӮжӢ¬дәҶжё…д»Ји—Ҹдј дҪӣж•ҷж јйІҒжҙҫеңЁе®үеӨҡең°еҢәдј ж’ӯзҡ„зү№зӮ№гҖӮ

е…ій”®иҜҚпјҡзҰ…е®ҡеҜәпјӣжӢүеҚңжҘһеҜәпјӣеҳүжңЁж ·пјӣеҚ“е°јеңҹеҸёпјӣеҚ“е°јзүҲгҖҠеӨ§и—Ҹз»ҸгҖӢпјӣжі•зјҳе…ізі»

18дё–зәӘеҲқжӢүеҚңжҘһеҜәеҲӣе»әеҗҺпјҢе®Ңе…Ёжү“з ҙдәҶи—Ҹдј дҪӣж•ҷеңЁд»Ҡз”ҳиӮғз”ҳеҚ—ең°еҢәзҡ„дј ж’ӯж јеұҖпјҢж–°е…ҙзҡ„жӢүеҚңжҘһеҜәдёҺеҺҹжқҘзҡ„еҚ“е°јзҰ…е®ҡеҜәжҲҗдәҶеңЁе…ұеҗҢең°еҹҹдј ж’ӯж јйІҒжҙҫж•ҷжі•зҡ„дёӨдёӘеҜәйҷўйӣҶеӣўеҠҝеҠӣгҖӮдёӨеҜәд№Ӣй—ҙзј”з»“е®—ж•ҷж–ҮеҢ–е…ізі»пјҢжҳҜи—Ҹж—ҸеҺҶеҸІе’Ңе®—ж•ҷеҸІдёҠзҡ„йҮҚеӨ§дәӢ件пјҢиҝҷз§Қжі•зјҳе…ізі»зҡ„зј”з»“пјҢеҜ№и—Ҹдј дҪӣж•ҷеңЁе®үеӨҡең°еҢәзҡ„е№ҝжіӣдј ж’ӯпјҢи—Ҹж—Ҹдј з»ҹж–ҮеҢ–зҡ„дёҚж–ӯеҸ‘еұ•пјҢиҘҝеҢ—иҫ№з–Ҷең°еҢәзҡ„зЁіе®ҡзӯүйғҪе…·жңүйҮҚеӨ§зҡ„еҺҶеҸІж„Ҹд№үгҖӮжң¬ж–ҮжӢҹд»ҺеҺҶд»ЈеҚ“е°јеңҹеҸёе’ҢжӢүеҚңжҘһеҜәеҜәдё»еҳүжңЁж ·жҙ»дҪӣд№Ӣй—ҙзҡ„иҒ”зі»е…ҘжүӢпјҢеҜ№еҚ“е°јзҰ…е®ҡеҜәдёҺжӢүеҚңжҘһеҜәзҡ„е®—ж•ҷж–ҮеҢ–е…ізі»дҪңдёҖз®ҖиҰҒи®әиҝ°гҖӮ

дёҖ

д»ҺжӢүеҚңжҘһеҜәеҲӣе»әдјҠе§ӢпјҢеҚ“е°јеғ§дҝ—е°ұдёҺд№Ӣе»әз«ӢдәҶжі•зјҳе…ізі»пјҢиҝҷз§Қе…ізі»жәҗиҝңжөҒй•ҝгҖӮж—©еңЁ1703е№ҙпјҢеҚ“е°јеңҹеҸёдёҺеҫ·еЎҳе ӘеёғВ·жҙӣжЎ‘д»“еӨ®иӮ–еӢ’еҚ—з»“е°ұеңЁеҚ“е°јеҲӣе»әдәҶе“Іеҷ¶е°”еҜәгҖӮеҫ·еЎҳе ӘеёғжҳҜжӢүеҚңжҘһеҜәеҜә主第дёҖдё–еҳүжңЁж ·зҡ„ејҹеӯҗпјҢжӣҫиҺ·еҫ—иҝҮеҳүжңЁж ·зҡ„дәІиҮӘдј жі•еҠ жҢҒгҖӮ1709е№ҙпјҢеңЁйқ’жө·е’ҢзЎ•зү№и’ҷеҸӨй»„жІіеҚ—еүҚйҰ–ж——дәІзҺӢеҜҹжұ—дё№жҙҘзҡ„иө„еҠ©дёӢпјҢеҳүжңЁж ·еҲӣе»әдәҶжӢүеҚңжҘһеҜәгҖӮ

жё…еә·зҶҷдә”еҚҒдә”е№ҙ(и—ҸеҺҶзҒ«зҢҙе№ҙпјҢ1716)пјҢдҪңдёәдёҖж–№д№Ӣдё»зҡ„第11д»ЈеҚ“е°јеңҹеҸёжқЁжұқжқҫ(ж‘©е“ЁиҙЎеёғ)дё“зЁӢеҲ°жӢүеҚңжҘһеҜәиҝҺиҜ·еҳүжңЁж ·еҚҸиҙқеӨҡеҗүеүҚеҫҖеҚ“е°јгҖӮеҳүжңЁж ·еӨ§еёҲ欣然жҺҘеҸ—йӮҖиҜ·пјҢдәҺеҶңеҺҶеҚҒжңҲеҲқдёүеҗҜзЁӢеүҚеҫҖпјҢеңҹеҸёиЎҷй—ЁжҙҫзҷҫдҪҷеҗҚйӘ‘еЈ«еүҚжқҘиҝҺжҺҘгҖӮеӨ§еёҲеҲ°еҚ“е°јеӨ§еҜәеҗҺпјҢз»ҷеҗ„еӨ§жҙ»дҪӣе’Ңеғ§е®ҳгҖҒеӨ§ж јиҘҝжүҺе·ҙе–ңзғӯдёәйҰ–зҡ„дёҮдҪҷдәәдј жҺҲдә”е°Ҡиғңд№җйҮ‘еҲҡгҖҒеҚҒдёүе°ҠжҖ–з•ҸйҮ‘еҲҡеӨ§зҒҢйЎ¶еҸҠгҖҠе…ҘеңЈйҒ“дёүиҰҒгҖӢгҖӮеҳүжңЁж ·еӨ§еёҲеңЁеҚ“е°јеұ…дҪҸ20еӨ©пјҢжҜҸеӨ©з»ҷдёҮдҪҷеҗҚеғ§дҝ—и®Із»Ҹдј жі•гҖӮеҚ“е°јеңҹеҸёз»ҷеҳүжңЁж ·ж•¬зҢ®йҮ‘银гҖҒз»ёзјҺгҖҒж°Ҷж°ҮгҖҒиҢ¶еҸ¶гҖҒеёғеҢ№зӯүдё°еҺҡзҡ„дҫӣе…»гҖӮ

жӯӨеҗҺпјҢеҚ“е°јзҰ…е®ҡеҜәеҗҜеҠЁдәҶйӣ•еҲ¶еҚ“е°јзүҲгҖҠеӨ§и—Ҹз»ҸгҖӢз»Ҹжқҝзҡ„е·ҘзЁӢгҖӮйҰ–е…ҲеҲ»еҶҷдәҶеӨ§и—Ҹз»ҸгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢз»ҸжқҝпјҢжӯЈеҰӮи—Ҹж–Үж–ҮзҢ®и®°иҪҪпјҢд»Һеә·зҶҷе…ӯеҚҒе№ҙ(и—ҸеҺҶзүӣе№ҙпјҢ1721)е…ӯжңҲеҲқеӣӣж—Ҙе§ӢеҲ°йӣҚжӯЈд№қе№ҙ(и—ҸеҺҶйҮ‘зҢӘе№ҙпјҢ1731)еӣӣжңҲеҚҒдёҖж—ҘгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢе…ЁйғЁеҲ»е®ҢпјҢж•ҙж•ҙиҠұиҙ№дәҶ10е№ҙзҡ„ж—¶й—ҙгҖӮеҲ»еҶҷгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢеӨ§и—Ҹз»Ҹзҡ„иҙ№з”Ёе…ұи®ЎзҷҪ银17525дёӨгҖӮ

дәҢдё–еҳүжңЁж ·еңЁдҪҚжңҹй—ҙ(1743-1791)пјҢеҚ“е°јеңҹеҸёеәңз»ҸеҺҶдәҶ第12д»ЈеңҹеҸёжқЁеҶІйң„(еҳүж ·иҜәеёғ)гҖҒ第13д»ЈеңҹеҸёжқЁжҳӯ(зҙўеҚ—жӣІеҹ№пјҢ)д»ҘеҸҠ第14д»ЈеңҹеҸёжқЁеЈ°(дё№е°ҡжүҚи®©)гҖӮжқЁжҳӯж—©йҖқеҗҺпјҢз”ұеңҹеҸёеӨ«дәәд»Ғй’ҰеҚҺе®—жҺҢеҚ°дё»жҢҒж”ҝеҠЎгҖӮд№ҫйҡҶдәҢеҚҒдә”е№ҙ(1760)пјҢе№ҙд»…18еІҒзҡ„жқЁеЈ°еҚіеңҹеҸёдҪҚгҖӮеҙҮе°ҡдҪӣжі•зҡ„еңҹеҸёеӨӘеӨӘдёҺе№ҙиҪ»зҡ„еңҹеҸёжқЁеЈ°еҸҲдё»жҢҒйӣ•еҲ¶еҚ“е°јзүҲгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢз»Ҹжқҝзҡ„е·ҘзЁӢгҖӮжҚ®иҖғпјҢеҚ“е°јеңҹеҸёж—©жңүеҲ»еҶҷгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢзҡ„ж„ҝжңӣпјҢж—©еңЁд№ҫйҡҶеҚҒе…«е№ҙ(1753)йҳҙеҺҶе…ӯжңҲе°ұе»әз«ӢдәҶеҲ»еҶҷгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢзүҲжң¬зҡ„дё“й—Ёжңәжһ„пјҢ1760е№ҙжӯЈејҸе§ӢеҲ»гҖӮдёәиғҪйЎәеҲ©еҗҜеҠЁиҝҷйЎ№е·ҘзЁӢпјҢеңҹеҸёзү№ж„ҸжҒӯиҜ·дҪӣеӯҰйҖ иҜЈеҫҲй«ҳпјҢе…·жңү收и—Ҹж•ҙзҗҶи—Ҹж–Үе…ёзұҚжҲҗеҠҹз»ҸйӘҢзҡ„дәҢдё–еҳүжңЁж ·еӨ§еёҲеҸӮдёҺиҝҷйЎ№е·ҘзЁӢпјҢд»Ҙдҫҝз»ҷдәҲе…·дҪ“жҢҮеҜјгҖӮдәҢдё–еҳүжңЁж ·иҝҳдёәеҚ“е°јеӨ§и—Ҹз»Ҹзҡ„еҲҠиЎҢжҸҗдҫӣдәҶжңүзӣҠзҡ„её®еҠ©пјҢд№ҹдҪҝжқЁеңҹеҸёе®¶ж—ҸдёҺжӢүеҚңжҘһеҜәзҡ„е®—ж•ҷж–ҮеҢ–е…ізі»иҝӣдёҖжӯҘеҠ ејәгҖӮ

д№ҫйҡҶдёүеҚҒдёғе№ҙ(1772)пјҢеҚ“е°јзүҲгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢеҚ°зүҲйӣ•еҲ¶е·ҘзЁӢе‘Ҡз«ЈпјҢжҚ®дёҚе®Ңе…Ёз»ҹи®ЎпјҢд»…еҲ»з»Ҹиҙ№з”Ёе°ұиҖ—иҙ№зҷҪ银139377еӨҡдёӨпјҢдәҢдё–еҳүжңЁж ·д№ҹжҚҗзҢ®дәҶ100дёӨгҖӮеҳүжңЁж ·йҷӨдәҶдёәеҚ“е°јзүҲгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢдҪңеәҸе’Ңзј–жҺ’зӣ®еҪ•пјҢиҝҳдәҺд№ҫйҡҶдёүеҚҒе…«е№ҙ(1773)дёғжңҲеҶҷжҲҗй•ҝиҫҫ264йЎөзҡ„жңЁеҲ»зүҲгҖҠеҚ“е°ј(дё№зҸ е°”>зӣ®еҪ•гҖӢгҖӮиҝҷйғЁи‘—дҪңиҜҰз»Ҷд»Ӣз»ҚдәҶеҚ“е°јеңҹеҸёеҸІпјҢиөһзҫҺдәҶеҺҶд»ЈжқЁеңҹеҸёжүҖе»әз«Ӣзҡ„ж”ҝж•ҷдёҡз»©гҖӮд»ҺеҸҢж–№жҲҗеҠҹең°е®ҢжҲҗеӨ§и—Ҹз»Ҹзҡ„еҲҠеҲ»иҝҷдёҖе·ЁеӨ§е·ҘзЁӢжқҘзңӢпјҢжӢүеҚңжҘһеҜәзҡ„еҙӣиө·еҸҚиҝҮжқҘеҜ№еҚ“е°јзҡ„еҸ‘еұ•д№ҹиө·еҲ°дәҶжҺЁиҝӣдҪңз”ЁгҖӮиҝҷдёҖйқһеёёжңүиҝңи§Ғзҡ„дёҫжҺӘпјҢдҪҝеҚ“е°јеңҹеҸёе®¶ж—Ҹеӣ жӯӨиөўеҫ—дәҶеҫҲй«ҳзҡ„иҚЈиӘүпјҢдәҢдё–еҳүжңЁж ·д№ҹз”ұжӯӨиҫҫеҲ°ејҳжү¬дҪӣж•ҷж–ҮеҢ–зҡ„зӣ®зҡ„пјҢдёҚд»…еҜ№еҸҢж–№йғҪжңүзӣҠпјҢиҖҢдё”еҜ№еҸҢж–№еңЁе®үеӨҡең°еҢәзҡ„е®—ж•ҷдәӢдёҡйғҪдә§з”ҹдәҶз§ҜжһҒзҡ„еҪұе“ҚгҖӮ

д№ҫйҡҶдә”еҚҒдәҢе№ҙ(и—ҸеҺҶзҒ«зҫҠе№ҙпјҢ1787)еҶ¬пјҢеҚ“е°јеңҹеҸёжҙҫе‘ҳеҶҚж¬ЎжӢңи®ҝж—¶еңЁеҗҲдҪңеҜәдј жі•зҡ„дәҢдё–еҳүжңЁж ·еӨ§еёҲгҖӮеӨ§еёҲд»ҺеҗҲдҪңеҜәеүҚеҫҖжқЁеңҹеҸёжүҖеұһжӣІе·ҙеҳүе–Җе°”еҜәпјҢдёәиҜҘеҜәе Әеёғд»“жҙ»дҪӣгҖҒж је°”йӣ…е–ҮеҳӣзӯүдҪӣеғ§дј жҺҲгҖҠйӣҶеҜҶжң¬з»ӯгҖӢж•ҷж••пјҢдёәеғ§дҝ—дёҠеҚғдәәж‘©йЎ¶иөҗзҰҸгҖӮжқЁеңҹеҸёеӨ«еҰҮзҺҮйўҶ家еұһеҸҠеӨҙдәәзӯү70еӨҡдәәеүҚеҫҖжӢңи°’пјҢ敬зҢ®дҫӣе…»пјҢжұӮеҸ—ж— йҮҸеҜҝдҪӣзҒҢйЎ¶гҖӮжҺҘзқҖпјҢдәҢдё–еҳүжңЁж ·еҸҲеҲ°жқЁеңҹеҸёжүҖеұһжӣІе·ҙеІ—еҗҫеӣҠеҜәдёҫиЎҢеҚғдәәзҒҢйЎ¶жі•дјҡпјҢйЎәйҖ”иҝҳдёәеІ—еҗҫйқҷдҝ®еҜәзҡ„ж–°е»әеӨ§з»Ҹе ӮдёҫиЎҢдәҶе®үдҪҸд»ӘиҪЁпјҢдёәз”ҳзҸ е°”е“Үжҙ»дҪӣгҖҒе°Ҡж јжҙ»дҪӣеҸҠи®ёеӨҡеӯҰеғ§еҲҶеҲ«дј жҺҲдәҶжІҷејҘжҲ’е’ҢжҜ”дёҳжҲ’гҖӮд№ҫйҡҶдә”еҚҒеӣӣе№ҙ(1789)пјҢеҳүжңЁж ·еӨ§еёҲеҪ’иҝ”йҖ”дёӯеңЁеҷ¶еҜҹйқҷдҝ®еҜәгҖҒзӣҠжүҺйқҷдҝ®еҜә(yadzar1khr0d)гҖҒеҳүз‘һйқҷдҝ®еҜәгҖҒзӣҠж је°”йқҷдҝ®еҜәзӯүеӨ„дј з»ҸжҺҲжі•гҖӮ

еҳүеәҶеҚҒдёүе№ҙ(1808)еҶ¬пјҢ17еІҒзҡ„дёүдё–еҳүжңЁж ·еүҚеҺ»дё»жҢҒеӣӣдё–еҫ·еЎҳе ӘеёғВ·еҳүеӨ®иӮ–еӢ’еҚ—еҳүзҡ„еңҶеҜӮд»ӘејҸеҗҺпјҢжҠөиҫҫеҚ“е°јеўғеҶ…еҳүдё”гҖҒеҳүеҫ·гҖҒеҷ¶еҜҹгҖҒ尹家йҮҮгҖҒжүҺиҘҝеҪӯжҺӘжһ—гҖҒиҪҰе·ҙжІҹгҖҒжӣІе·ҙеҳүе–Җе°”гҖҒе“Іеҷ¶е°”зӯүеҜәдј жі•гҖӮж¬Ўе№ҙпјҢеҳүжңЁж ·иҝӣи—ҸеӯҰжі•пјҢзҰ…е®ҡеҜәзү№жҙҫе‘ҳ敬зҢ®иҙўзү©е№¶йҖҒиЎҢгҖӮеҳүеәҶеҚҒд№қе№ҙ(1814)пјҢеҳүжңЁж ·еҶҚж¬ЎеҮәе·ЎжӣІе·ҙеҳүе–Җе°”гҖҒеҫ·еЎҳзӯүжҙ®жІіжөҒеҹҹиҜёеҜәпјҢжҺҘи§ҒдёҠе№ҙз”ұиҙЎе”җжҙ»дҪӣи®Өе®ҡзҡ„еҫ·еЎҳе Әеёғжҙ»дҪӣиҪ¬дё–зҒөз«ҘгҖӮеҗҢе№ҙпјҢеҺҹд»»зҰ…е®ҡеҜәеғ§зәІзҡ„жӣІеҳүжҷӢзҫҺйҒ“еҗүжүҝиўӯеңҹеҸёиҒҢдҪҚпјҢд»ҺжӯӨпјҢжӢүеҚңжҘһеҜәдёҺеҚ“е°јзҡ„дәӨеҫҖжӣҙеҠ жҙ»и·ғгҖӮ

йҒ“е…үеҚҒеӣӣе№ҙ(1834)дёғжңҲиҫ©з»Ҹжі•дјҡжңҹй—ҙпјҢ第16д»ЈеңҹеҸёжқЁе®—еҹә(жӣІеҳүжҷӢзҫҺйҒ“еҗү)еёҰйўҶ家ж—ҸжҲҗе‘ҳеҸҠеӨ§е°ҸеӨҙзӣ®еңЁеҶ…зҡ„еҚ“е°јеғ§дҝ—д»ЈиЎЁжҠөиҫҫжӢүеҚңжҘһеҜәзӨјдҪӣгҖӮеңҹеҸёеҗ‘еӨ§жі•дјҡж•°еҚғеғ§дј—еҸ‘ж”ҫеёғж–ҪпјҢжҒӯиҝҺеҳүжңЁж ·иҺ…дёҙжі•дјҡпјҢеҘүзҢ®дҪӣеғҸгҖҒе®қеЎ”гҖҒиҙўзү©зӯүгҖӮеҳүжңЁж ·дёҺеңҹеҸёдәІеҲҮдјҡи§ҒпјҢжқЁеңҹеҸёе°ҶеҮә家зҡ„е№ҙд»…

10еІҒзҡ„е„ҝеӯҗиҙЎжӣІд№ҺйҒ“дё№ж—әз§Җз•ҷеңЁжӢүеҚңжҘһеҜәз»Ҹйҷўдҝ®еӯҰгҖӮеҳүжңЁж ·еҜ№еҹ№е…»иҝҷдҪҚзҰ…е®ҡеҜәжңӘжқҘзҡ„еғ§зәІйқһеёёйҮҚи§ҶпјҢзү№жҙҫйғӯиҺҪе ӘеёғВ·жҙӣжЎ‘иҙЎжӣІд№ҺжӣІиҫҫе°”д»»е…¶з»ҸеёҲпјҢз”ұйҳҝиҺҪжҙ»дҪӣдёәе…¶жҺҲжІҷејҘжҲ’гҖӮеғ§зәІз•ҷеӯҰеӨҡе№ҙпјҢеҘ е®ҡдәҶжүҺе®һзҡ„дҪӣеӯҰеҹәзЎҖгҖӮ

йҒ“е…үдәҢеҚҒеӣӣе№ҙ(1844)пјҢжқЁе®—еҹәеӣ з—…еҺ»дё–пјҢе…¶еӯҗеғ§зәІиҝҺиҜ·дёүдё–еҳүжңЁж ·еҲ°еҚ“е°јеңҹеҸёеәңеҒҡи¶…иҚҗжі•дәӢгҖӮжҚ®гҖҠе®үеӨҡж”ҝж•ҷеҸІгҖӢи®°иҝ°пјҡвҖңи—ҸеҺҶжңЁйҫҷе№ҙ(жё…йҒ“е…үдәҢеҚҒеӣӣе№ҙпјҢ1844)зҲ¶дәІйҖқдё–пјҢжӯЈеҖјдёүдё–еҳүжңЁж ·дҪҸеңЁжҒ°зӣ–пјҢдёәдәҶи¶…иҚҗпјҢж•ҰиҜ·е°ҠиҖ…еүҚиөҙеҚ“е°јпјҢжҙҫеҸёйЈҹй•ҝд»ҘеҸҠи®ёеӨҡдҫҚд»ҺиҝҺжҺҘпјҢеӨҮжһҒеҙҮеҘүпјҢе°ҠиҖ…еңЁиҜҘең°еұ…дҪҸдәҶзәҰдёҖжңҲдҪҷгҖӮвҖқйҒ“е…үдәҢеҚҒд№қе№ҙ(1849)пјҢ25еІҒзҡ„еғ§зәІеӨҚиҮіжӢүеҚңжҘһеҜәжңқзӨјжұӮжҲ’пјҢеҳүжңЁж ·дёәе…¶жҺҲжҜ”дёҳжҲ’пјҢиөҗжі•еҗҚиҙЎжӣІд№Һдё№жӣІеҳүжҺӘгҖӮе’ёдё°е…ғе№ҙ(1851)пјҢеғ§зәІеҶҚеҲ°жӢүеҚңжҘһеҜәеҳүжңЁж ·жҙ»дҪӣеә§еүҚиҒҶеҸ—жі•ж•ҷгҖӮ

еҗҢжІ»еҚҒдәҢе№ҙ(1873)д№қжңҲпјҢеӣӣдё–еҳүжңЁж ·з¬¬дёҖж¬Ўе·Ўжёёжҙ®жІіжІҝеІёеҸҠеҚ“е°јең°еҢәпјҢе…ҲеҗҺеҲ°еҚ“е°јзҡ„е®үжһңйқҷдҝ®еҜәгҖҒеҠ иҢӮиҙЎеҜәгҖҒжіҪз»ҙйқҷдҝ®еҜәгҖҒйІҒзҗјеҳүе–Җе°”еҜәгҖҒеҫ·еЎҳеҜәгҖҒиҪҰе·ҙжІҹеҜәгҖҒжҒ°зӣ–еҜәгҖҒиҫҫж јеҜәгҖҒеӨҸеҘҘеҜәгҖҒеҳүеҫ·еҜәгҖҒеҳүдё”еҜәгҖҒжңЁйҒ“еҜәгҖҒжӣІе·ҙеҳүе–Җе°”еҜәгҖҒиөӣи—ҸеҜәгҖҒеә·еҰҘеҜәзӯүеҮ еҚҒеә§еҜәйҷўеҸҠе…¶жүҖеңЁйғЁиҗҪиҖғеҜҹж•ҷеҠЎпјҢи®Із»ҸжҺҲжі•гҖӮе…үз»Әе…«е№ҙ(1882)е…ӯжңҲпјҢеӨ§еёҲеңЁжңқжёёеӨ§еӨҸжІіжІҝеІёе’ҢдҪҗзӣ–еҜәеҗҺеӨҚеҸҲжёёеҺҶеҚ“е°јең°еҢәпјҢжҠөиҫҫеә·еӨҡеҜәгҖҒеә·еӨҡйҒ“зҺӣеҜәгҖҒжқ“е“ҮеҜәгҖҒжҒ°зӣ–еҜәгҖҒе“Іеҷ¶е°”еҜәпјҢеҪ’йҖ”и§ҶеҜҹдәҶеҠ иҢӮиҙЎеҜәгҖӮ

е…үз»ӘеҚҒдёҖе№ҙ(1885)д№қжңҲпјҢ第17д»ЈеңҹеҸёжқЁе…ғ(д»Ғй’Ұдё№еўһж—әеҳүжҲҗеӢ’йҒ“жқ°)еҺ»дё–пјҢеңҹеҸёеәңжҙҫдё“дәәжҒӯиҜ·еӣӣдё–еҳүжңЁж ·жҠөиҫҫзҰ…е®ҡеҜәдёәеңҹеҸёеәңи¶…еәҰдәЎзҒөгҖӮеҳүжңЁж ·еңЁеҚ“е°јйҖ—з•ҷеҚҠдёӘжңҲпјҢдёәеңҹеҸёеӨӘеӨӘеҸҠе…¶еӯҗеҘігҖҒе®ҳе‘ҳдј жҺҲзҒҢйЎ¶пјҢ并иө иөҗиҮӘе·ұзҡ„иўҲиЈҹдҪңдёәзәӘеҝөгҖӮ

е…үз»ӘеҚҒдёүе№ҙ(1887)д№қжңҲпјҢеӣӣдё–еҳүжңЁж ·еҶҚиөҙжҙ®жІігҖҒзҷҪйҫҷжұҹжөҒеҹҹпјҢжңҖиҝңеҲ°иҫҫзҷҪйҫҷжұҹж”ҜжөҒжӢұеққжІіз•”зҡ„жӢұеққгҖҒеӨ§е№ҙдёҖеёҰпјҢеҺҶж—¶иҝ‘3дёӘжңҲгҖӮиҝҷжҳҜжӢүеҚңжҘһеҜәеҲӣе»әд»ҘжқҘеҳүжңЁж ·жҙ»дҪӣзі»з»ҹеңЁеңҹеҸёиҫ–еўғеҶ…иҢғеӣҙжңҖе№ҝгҖҒ收иҺ·жңҖдё°зҡ„дёҖж¬ЎжёёеҺҶпјҢжҳҜжӢүеҚңжҘһеҜәйӣҶеӣўйҰ–йўҶеҺҶеҸІдёҠ第дёҖж¬Ўд№ҹжҳҜе”ҜдёҖдёҖж¬ЎиёҸеҸҠзҷҪйҫҷжұҹжөҒеҹҹ(иҝӯйғЁгҖҒиҲҹжӣІ)гҖӮеӨ§еёҲеҸ–йҒ“дҪҗзӣ–йғЁиҗҪиҝӣе…ҘеҚ“е°јең°еҢәпјҢз»Ҹеё•еІ”еҜәиҮіжҒ°зӣ–еҜәж—¶пјҢеҸ—еҲ°з¬¬1842еҚ“е°јеңҹеҸёжқЁдҪңйң–(жүҚж—әзҙўеҚ—йҒ“еҗү)йҒЈдҪҝж…°й—®гҖӮеңЁзҰ…е®ҡеҜәж—¶пјҢеңҹеҸёи®ҫе®ҙж¬ҫеҫ…гҖӮеӨ§еёҲд№ӢеҗҺжҢүи®ЎеҲ’жІҝжұҹдёӢиЎҢпјҢз»ҸеІ·е·һеҹҺеҗ‘дёңеҚ—иҝӣиҮіиҲҹжӣІеўғеҶ…зҷҪйҫҷжұҹеҸҠжӢұеққжІіжөҒеҹҹпјҢиҪ¬иҖҢжІҝжұҹдёҠиЎҢпјҢд»ҺеІ·е·һеҹҺз®—иө·дҫқж¬ЎжҠөиҫҫеӨҡзәіиөөеңҹеҸёиҫ–еҢәпјҢ并дёәе…¶иҫ–еҢәеҮ еә§еҜәйҷўи®Із»Ҹдј жі•гҖӮ

дәҢ

жӢүеҚңжҘһеҜәзҡ„еҸ‘еұ•еЈ®еӨ§пјҢеҜ№и—Ҹдј дҪӣж•ҷеңЁжҙ®жІігҖҒзҷҪйҫҷжұҹгҖҒй»„жІіжәҗеӨҙжөҒеҹҹзҡ„е№ҝжіӣдј ж’ӯдә§з”ҹдәҶз§ҜжһҒеҪұе“ҚпјҢиҝҷж—¶еҢ…жӢ¬зҰ…е®ҡеҜәеңЁеҶ…зҡ„еҚ“е°јең°еҢәи®ёеӨҡеҜәйҷўзҡ„жҙ»дҪӣгҖҒеӯҰеғ§ж…•еҗҚеүҚеҫҖжӢүеҚңжҘһеҜәеӯҰз»ҸжұӮжі•гҖӮж—©еңЁжӢүеҚңжҘһеҜәеҲӣе»әеүҚеҗҺпјҢеҚ“е°јең°еҢәдёҚе°‘й«ҳеғ§гҖҒеӯҰиҖ…е°ұдёҺдёҖдё–еҳүжңЁж ·е»әз«ӢдәҶжі•зјҳе…ізі»пјҢеҗҺжқҘпјҢ他们зҡ„иҪ¬дё–иҖ…еҸҠдёҖжү№еӯҰеғ§еҶҚж¬ЎдёҺдәҢдё–еҳүжңЁж ·з»“дёәеёҲеҫ’гҖӮиҝҷдәӣз•ҷеӯҰжӢүеҚңжҘһеҜәзҡ„еғ§дәәпјҢеҰӮеҚ“е°јиҙҹжңүеҗҚжңӣзҡ„жӣІе·ҙВ·жӣІжқ°жҙӣжЎ‘зҗјдё№гҖҒдёүдё–еҫ·еЎҳе ӘеёғВ·еҳүеӨ®иҙЎеҚҙе°јзҺӣгҖҒжӣІе·ҙеҳүе–Җе°”В·е–Үеҳӣз”ҳе·ҙгҖҒжҒ°зӣ–В·жҙӣжЎ‘дё№е·ҙзҗјдё№гҖҒд»ҒеҜҹд»”иҘҝжҙ»дҪӣгҖҒж је°”йӣ…В·дҝ„жҳӮжүҺиҘҝгҖҒзҰ…е®ҡеҜәеғ§зәІ(зі»еңҹеҸёејҹе…„)зӯүйғҪжҳҜдәҢдё–еҳүжңЁж ·зҡ„й—Ёеҫ’пјҢе…¶дёӯжҒ°зӣ–жҙ»дҪӣдәҺд№ҫйҡҶдәҢеҚҒе…ӯе№ҙ(1761)жңқзӨјжӢүеҚңжҘһеҜәж—¶пјҢеңЁеҳүжңЁж ·еә§еүҚеҸ—дәҶжҜ”дёҳжҲ’гҖӮ

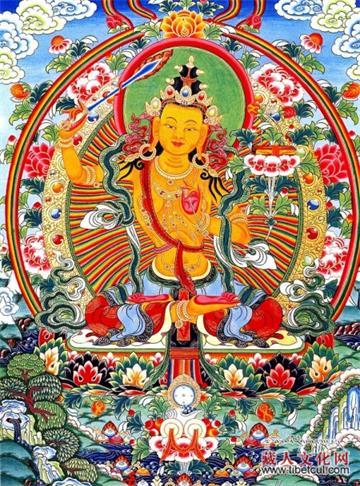

еҳүжңЁж ·жҙ»дҪӣж ‘з«Ӣзҡ„иүҜеҘҪзҡ„е®—ж•ҷйўҶиў–еҪўиұЎеҸҠе…¶дёҺеҚ“е°јеғ§дҝ—дёҠеұӮзҡ„еҸӢеҘҪеҫҖжқҘпјҢдёәиҝӣдёҖжӯҘеҠ ејәжӢүеҚңжҘһеҜәдёҺеҚ“е°јжқЁеңҹеҸёеәңзҡ„ж”ҝж•ҷе…ізі»еҘ е®ҡдәҶиүҜеҘҪзҡ„еҹәзЎҖгҖӮжӢүеҚңжҘһеҜәдёҺеҚ“е°јзҰ…е®ҡеҜәдёәйҰ–зҡ„дё»иҰҒеҜәйҷўд№Ӣй—ҙпјҢжҜҸйҖўйҮҚеӨ§е®—ж•ҷжҙ»еҠЁе’ҢиҠӮж—ҘпјҢеҸҢж–№дә’йҒЈд»ЈиЎЁиҮҙж„Ҹиө зӨјзҘқиҙәпјҢеҠ дёҠжӢүеҚңжҘһеҜәзҡ„иҙЎе”җжҙ»дҪӣгҖҒйҳҝиҺҪжҙ»дҪӣзӯүд№ҹеңЁеҚ“е°јең°еҢәдј з»ҸеёғйҒ“пјҢеҚ“е°јеңҹеҸёгҖҒеғ§зәІеҲ°жӢүеҚңжҘһеҜәжңқжӢңгҖҒз•ҷеӯҰгҖҒжұӮжҲ’зӯүпјҢиҝӣдёҖжӯҘеҠ ејәдәҶеҚ“е°је’ҢжӢүеҚңжҘһеҜәдёӨиҖ…д№Ӣй—ҙеҜҶеҲҮзҡ„жі•зјҳе…ізі»гҖӮ

дёүдё–еҳүжңЁж ·зҡ„з»ҸеёҲдёүдё–иҙЎе”җд»“В·дё№иҙқд»ІзҫҺеҲҶеҲ«дәҺ1801е№ҙгҖҒ1804е№ҙгҖҒ1808е№ҙ3ж¬ЎеүҚеҫҖеҚ“е°јең°еҢәзҡ„е“ІйҡҶйқҷдҝ®еҜәгҖҒжҒ°зӣ–еҜәгҖҒеҫ·еЎҳеҜәгҖҒжӣІе·ҙиҫҫе°”зӣ–еҜәгҖҒжӣІе·ҙеІ—еҗҫеӣҠеҜәгҖҒйІҒзҗјеҳүе–Җе°”еҜәгҖҒеҳүеҫ·еҜәгҖҒжӣІе·ҙеҳүе–Җе°”еҜәзӯүеӨ§е°ҸеҜәйҷўеҸ‘ж”ҫеёғж–ҪпјҢи®Із»Ҹдј жі•гҖӮе…¶й—ҙпјҢд»–иҝҳдёәжӣІе·ҙеӨҸд»ІгҖҒйҳҝиҺ«В·жҙӣжЎ‘иҙЎжӣІд№Һдё№иҙқеқҡиөһгҖҒжӣІе·ҙеҳүе–Җе°”В·иҙЎжӣІд№Һдё№иҙқеқҡиөһгҖҒжӣІе·ҙеІ—еҗҫеӣҠеҜәзҡ„жҒ°зӣ–жҙ»дҪӣзӯүй«ҳеғ§еҸҠжҲҗзҷҫдёҠеҚғдҪӣеғ§еүғеәҰжҺҲжҲ’гҖӮ

еҳүеәҶеҚҒдёғе№ҙ(1812)пјҢзҰ…е®ҡеҜәжі•еҸ°дҝ„жҳӮзҪ—е“Ізӯүжү§дәӢгҖҒеӯҰиҖ…еҲ°жӢүеҚңжҘһеҜәжұӮжі•в‘ пјҢиҙЎе”җжҙ»дҪӣдёәд»–д»¬дј иөҗдәҶвҖңйҮ‘еҲҡй¬ҹвҖқеӨ§зҒҢйЎ¶гҖӮ

еҳүеәҶдәҢеҚҒдә”е№ҙ(1820)еӨҸеӯЈпјҢиҙЎе”җжҙ»дҪӣеңЁдҪҗзӣ–еҷ¶иҗЁе°”еҜәдёәжқҘиҮӘзҰ…е®ҡеҜәгҖҒеҸ¶е°”е“ҮеҜә(жұүиҜӯз§°дҫҜ家еҜә)зӯүжҙ®жІігҖҒзҷҪйҫҷжұҹжөҒеҹҹзҡ„дҪӣеғ§2000дҪҷдәәзі»з»ҹдј жҺҲдәҶвҖңејҘжүҺзҷҫжі•вҖқеӨ§зҒҢйЎ¶гҖӮиҝҷж—¶пјҢзҰ…е®ҡеҜәдё“иҒҢеғ§зәІдҝ„жҳӮеҮҜеўһеҳүжҺӘ(第13д»ЈеңҹеҸёзҙўеҚ—зҗјеҹ№д№Ӣе№јеӯҗ)е’ҢеңҹеҸёжӣІеҳүжҷӢзҫҺйҒ“еҗүжҙҫеҮәз”ұеғ§дҝ—еӨҙйўҶз»„жҲҗзҡ„д»ЈиЎЁеӣўдё“зЁӢеҲ°дҪҗзӣ–жҒіеҲҮиҝҺиҜ·иҮіеҚ“е°јдј жі•гҖӮиҙЎе”җжҙ»дҪӣеҸ—иҜ·дёҠи·ҜпјҢйЎәйҖ”еңЁеә·еӨҡеҜәгҖҒжҒ°зӣ–еҜәгҖҒеҸ¶е°”з•ҰеҜәгҖҒйҳҝиҺ«йқҷдҝ®еҜәи®Із»Ҹе®Јж•ҷпјҢзҶ¬иҢ¶дҫӣеҘүеғ§еӣўпјҢеҸ‘ж”ҫеёғж–Ҫ银дёӨпјҢеүғеәҰжҺҲжҲ’дҪӣеғ§пјҢз»ҷеҗ„еҜәжҚҗиө жі•дәӢеҹәйҮ‘жҲ–ж®ҝе Ӯз»ҙдҝ®иө„йҮ‘гҖӮеӨ§еёҲеҲ°иҫҫж—¶пјҢеңҹеҸёе’Ңеғ§зәІз»„з»ҮдёҫиЎҢйҡҶйҮҚзҡ„ж¬ўиҝҺд»ӘејҸгҖӮиҙЎеЎҳеӨ§еёҲеңЁеҚ“е°јй©»й”Ў10еӨҡеӨ©пјҢдёҫиЎҢдәҶ规模з©әеүҚзҡ„вҖңйҮ‘еҲҡи”“вҖқзҒҢйЎ¶жі•дјҡпјҢдёҺдјҡиҖ…йҷӨжңүеңҹеҸёгҖҒеғ§зәІдёәйҰ–зҡ„еңҹеҸёеәңгҖҒзҰ…е®ҡеҜәзҡ„еғ§дҝ—е®ҳж°‘еӨ–пјҢиҝҳжңүеҸ¶е°”е“ҮеҜәгҖҒиҙЎзҙўеҜәгҖҒзәійҒ“еҜәгҖҒжҒ°зӣ–еҜәгҖҒзҺӣе°”е®ҒеҜәзӯүиҝңиҝ‘еҗ„ж–№зҡ„дҪӣеғ§5000дҪҷдј—гҖӮд»–иҝҳдёәеңҹеҸёе®¶ж—ҸжҲҗе‘ҳдј жҺҲж— йҮҸеҜҝдҪӣзҒҢйЎ¶пјҢ并з»ҷеғ§дјҡзҶ¬иҢ¶дҫӣйҘӯгҖӮеҪ’йҖ”дёӯпјҢеӨ§еёҲеә”йӮҖжҠөиҫҫеІ—зҙўгҖҒзәійҒ“гҖҒж је°”йӣ…гҖҒеҚ“йЎҝгҖҒзҗ…зәігҖҒеҳүеҫ·гҖҒзҗ…жЎ‘гҖҒеІ—еҜҹгҖҒеҫ·еЎҳгҖҒжӣІе·ҙеҳүе–Җе°”зӯүеҜәйҷўдј жі•гҖӮеңЁж је°”йӣ…еҜәеүҚж–№зҡ„жҙ®жІіеІёз•”иҚүеқӘпјҢеӨ§еёҲеҗ‘еүҚжқҘйҖҒиЎҢзҡ„еңҹеҸёдё»д»ҶгҖҒеҗ„еҜәжү§дәӢзӯү2000еӨҡдәәдј жҺҲдәҶеӨ§еЁҒеҫ·йҮ‘еҲҡзҒҢйЎ¶гҖӮд»–жӯӨиЎҢжҙ»еҠЁеҶ…е®№дё°еҜҢпјҢеҺҶж—¶3дёӘжңҲгҖӮйҒ“е…үдёүе№ҙ(1823)иҙЎе”җжҙ»дҪӣеңҶеҜӮеҗҺпјҢзҰ…е®ҡеҜәгҖҒжҒ°зӣ–еҜәзӯүеҚ“е°јеўғеҶ…еӨҡеә§еҜәйҷўз”іиҜ·еҲҶдә«дёҖд»ҪзҒөйӘЁпјҢеҲҶеҲ«е»әеЎ”дҫӣе…»пјҢд»ҘжұӮеҠ жҢҒе’ҢзәӘеҝөгҖӮ

дәҢдё–йҳҝиҺҪзҸӯжҷәиҫҫпјҺиҙЎжӣІд№Һеқҡиөһеә”жқЁеңҹеҸёеәңе’ҢзҰ…е®ҡеҜәзӯүзҘҲиҜ·пјҢз»ҸеёёеҫҖжқҘдәҺдёӨең°д№Ӣй—ҙдј жі•жҺҲз»ҸгҖӮжҚ®дёҚе®Ңе…Ёз»ҹи®ЎпјҢд»–жӣҫе…ҲеҗҺдәҺ1810е№ҙгҖҒ1811е№ҙгҖҒ1816е№ҙгҖҒ1817е№ҙгҖҒ1823е№ҙгҖҒ1829е№ҙгҖҒ1830е№ҙгҖҒ1833е№ҙгҖҒ1835е№ҙгҖҒ1839е№ҙгҖҒ1840е№ҙгҖҒ1846е№ҙе…ұ10дҪҷж¬ЎеүҚеҫҖеҚ“е°јзҰ…е®ҡеҜәзӯүиҜёеӨҡеҜәйҷўе’ҢйғЁиҗҪдј жі•гҖӮеҳүеәҶдәҢеҚҒдёҖе№ҙ(1816)пјҢдәҢдё–йҳҝиҺҪзҸӯжҷәиҫҫеә”еғ§зәІдҝ„жҳӮеҮҜеўһеҳүжҺӘйӮҖиҜ·еүҚеҫҖзҰ…е®ҡеҜәгҖӮд»–еңЁеҚ“е°јз•ҷдҪҸй•ҝиҫҫ40еӨ©пјҢе…¶й—ҙдёәе№ҝеӨ§дҪӣеғ§и®Іи§Јз»Ҹе…ёпјҢдј жҺҲзҒҢйЎ¶гҖӮйҒ“е…үд№қе№ҙ(1829)з§ӢеӯЈпјҢеҸҲеңЁзҰ…е®ҡеҜәдј жҺҲж•ҷж••е’ҢзҒҢйЎ¶пјҢдёәеңҹеҸёе…¬еӯҗиҙЎеҷ¶е®ҒеёғеүғеәҰеҮә家пјҢиөҗжі•еҗҚиҙЎжӣІд№ҺйҒ“дё№ж—әз§ҖпјҢ并дёәиҜҘеҜәдҝ®е»әдёҠдёӢз»Ҹе ӮиҖҢжҚҗиө й“ңй’ұ400дёІгҖӮйҒ“е…үеҚҒдёүе№ҙ(1833)пјҢдәҢдё–йҳҝиҺҪзҸӯжҷәиҫҫеҶҚеҲ°зҰ…е®ҡеҜәи®Із»ҸпјҢдёҺжқЁеңҹеҸёе»әз«ӢдәҶж·ұеҺҡзҡ„ж„ҹжғ…пјҢдҝғжҲҗдәҶеңҹеҸёзҲ¶еӯҗзҝҢе№ҙзҡ„жӢүеҚңжҘһеҜәжңқдҫӣд№ӢиЎҢгҖӮйҒ“е…үдәҢеҚҒе№ҙ(1840)пјҢдәҢдё–йҳҝиҺҪд»“еңЁжҒ°зӣ–еҜәй—ӯдҝ®жңҹй—ҙпјҢд»ҚдёәеүҚжқҘжұӮжі•зҡ„еғ§зәІиҙЎжӣІд№ҺйҒ“дё№ж—әз§ҖеҸҠе…¶еғ§дј—дј жҺҲгҖҠиҸ©жҸҗйҒ“次第е№ҝи®әгҖӢзҡ„ж•ҷж••пјҢ并ејҖ笔撰еҶҷйҳҝиҺҪиҮӘдј пјҢиҝҳдё“зЁӢеҺ»еңҹеҸёеәңгҖҒзҰ…е®ҡеҜәдёәеғ§зәІеҸҠдҪӣеғ§гҖҒеңҹеҸёзҲ¶еӯҗзӯүеҲҶеҲ«дј жі•гҖӮе’ёдё°дёүе№ҙ(1853)пјҢ90еІҒй«ҳйҫ„зҡ„дәҢдё–йҳҝиҺҪжҙ»дҪӣеңҶеҜӮдәҺйҳҝжңЁеҺ»д№ҺеҜәпјҢеҚ“е°јеңҹеҸёе’Ңеғ§зәІйҒЈжҙҫд»ЈиЎЁзҢ®дҫӣиҮҙзҘӯпјҢиҝҪеҝөеӨ§еёҲзҡ„жҒ©еҫ·гҖӮйҳҝиҺҪд»“еӣҠж¬ еҲҷеҗ‘еҚ“е°јең°еҢәзҡ„10дҪҷеә§еҜәйҷўеҸ‘ж”ҫдәҶеёғж–ҪгҖӮ

жӢүеҚңжҘһеҜәзғӯдё№еҳүжҺӘжҙ»дҪӣзі»з»ҹзҡ„第дёҖгҖҒдәҢдё–жҙ»дҪӣзӣёз»§еҮәз”ҹеңЁдҪҚдәҺжӢүеҚңжҘһдёҺеҚ“е°јдәӨз•Ңзҡ„жҙ®жІіеІёз•”еӢ’з§ҖйғЁиҗҪе’Ңжҙ®жІіж”ҜжөҒйәҰз§ҖйғЁиҗҪпјҢд№ӢеҗҺпјҢеҮәз”ҹеңЁйҪҗзҷҫиҘҝеҳүдё”жқ‘зҡ„иҙЎжӣІд№Һдё№еўһеҳүжҺӘ(1852-1907)жҲҗдёә第дёүдё–зғӯдё№еҳүжҺӘжҙ»дҪӣпјҢиҝҷжҳҜжӢүеҚңжҘһеҜәйҰ–ж¬Ўд»ҺеҚ“е°јеңҹеҸёдёӢиҫ–и…№ең°йҖүз«Ӣжң¬еҜәзҡ„иҪ¬дё–жҙ»дҪӣгҖӮеҗҢж—¶пјҢжӢүеҚңжҘһеҜәеҸҲд»ҺдёҺе…¶ж•ҷеҠЎе…ізі»еҜҶеҲҮзҡ„еңҹеҸёжүҖеұһе®ҢеҶ’ең°ж–№иҝһз»ӯйҖүз«ӢдәҶжң¬еҜәеӣӣеӨ§иөӣиөӨд№ӢдёҖеҫ·е“Үжҙ»дҪӣдё–зі»дёӯзҡ„第еӣӣдё–еҫ·е“ҮВ·жҙӣжЎ‘йҡҶжҹ”еҳүжҺӘ(1862-1872)е’Ң第дә”дё–еҫ·е“ҮВ·жҷӢзҫҺеӣҫдё№е°јзҺӣ(1874-1897)гҖӮиҝҷиҝӣдёҖжӯҘеҠ ж·ұдәҶиҝҷдәӣжҙ»дҪӣжүҖеңЁеҜәйҷў(жӢүеҚңжҘһеҜә)дёҺжҙ»дҪӣиҜһз”ҹең°(еҚ“е°јең°еҢә)д№Ӣй—ҙжӣҙеҠ еҜҶеҲҮзҡ„жі•зјҳиҒ”зі»е’Ңе®—ж•ҷжғ…ж„ҹгҖӮ

жё…жңқжң«жңҹпјҢеҚ“е°јзұҚй«ҳеғ§е–Үеҳӣеҷ¶з»•д»“еңЁеҳүжңЁж ·зҡ„ж”ҜжҢҒе’ҢеҚҸеҠ©дёӢпјҢеңЁе®¶д№ЎеҲӣе»әжӣІеҚҺзӣёеҜәпјҢ并еҠ зӣҹжӢүеҚңжҘһеҜәзҡ„ж”ҝж•ҷйӣҶеӣўгҖӮе–Үеҳӣеҷ¶з»•жҙ»дҪӣдё–зі»еңЁжӢүеҚңжҘһеҜәдә«жңүдёҺиөӣиөӨжҙ»дҪӣеҗҢзӯүзҡ„е®—ж•ҷең°дҪҚпјҢиҝҷдёәеҚ“е°јжқЁеңҹеҸёдёҺжӢүеҚңжҘһеҜәйӣҶеӣўд№Ӣй—ҙзҡ„ж–ҮеҢ–иҒ”зі»жіЁе…ҘдәҶж–°зҡ„жҙ»еҠӣгҖӮе–Үеҳӣеҷ¶з»•ж—©е№ҙе°ұжңқзӨјиҝҮжӢүеҚңжҘһеҜәпјҢ并дёҺеҗ„еӨ§жҙ»дҪӣз»“дәҶжі•зјҳгҖӮд»–еңЁж–°з–ҶдјҠзҠҒең°еҢәдј ж•ҷжңҹй—ҙжӣҫз»ҸеҘӢеӢҮжҠ—еҮ»жІҷдҝ„е…ҘдҫөпјҢжҲҗдёәдә«иӘүиҘҝи—Ҹең°ж–№ж”ҝж•ҷз•Ңзҡ„йЈҺдә‘дәәзү©пјҢеҫ—еҲ°дәҶжё…жңқдёӯеӨ®ж”ҝеәңзҡ„еӨҡж¬ЎеҳүеҘ–пјҢд№ҹеӨҡж¬ЎеҸ—清廷委жүҳеӨ„зҗҶж–°з–Ҷе’ҢиҘҝи—Ҹзҡ„йҮҚеӨ§дәӢ件пјҢ并дёҺе®үеӨҡең°еҢәзҡ„е®—ж•ҷз•ҢдҝқжҢҒеҜҶеҲҮзҡ„иҒ”зі»гҖӮеӣӣдё–еҳүжңЁж ·жӣҫжҙҫе‘ҳиҝңиөҙдјҠзҠҒеҜ№е…¶жҠӨеӣҪеҲ©ж°‘зҡ„жӯЈд№үиЎҢдёәиЎЁзӨә敬ж„ҸгҖӮе–Үеҳӣеҷ¶з»•жҙҫе‘ҳеӣһзӨјеҳүжңЁж ·пјҢеҸҲдёӨж¬Ўжҙҫе‘ҳеҲ°жӢүеҚңжҘһеҜәзӯ№еӨҮе»әйҖ ејҘеӢ’дҪӣж®ҝзҡ„йҺҸйҮ‘й“ңз“ҰеӨ§еұӢйЎ¶пјҢз»ҷеҳүжңЁж ·ж•¬зҢ®зҷҪ银2000дёӨгҖҒй“ңдҪӣ73е°ҠгҖӮе…үз»Әе…«е№ҙ(1882)пјҢз»Ҹе–Үеҳӣеҷ¶з»•еӨҡж–№иҒ”з»ңеҚҸи°ғ并ж”Ҝд»ҳе·Ёиө„е»әйҖ зҡ„ејҘеӢ’дҪӣж®ҝеӨ§еұӢйЎ¶еңҶж»Ўз«Је·ҘгҖӮеңЁжӯӨжңҹй—ҙпјҢеӣӣдё–еҳүжңЁж ·зӯүжҙ»дҪӣеңЁе…¶е®¶д№Ўејҳжі•е®Јж•ҷпјҢдә§з”ҹеҸҚе“ҚгҖӮе…үз»ӘеҚҒдәҢе№ҙ(1886)пјҢе–Үеҳӣеҷ¶з»•еңЁжӢүеҚңжҘһеҜәеҚҸеҠ©д№ӢдёӢпјҢ委жүҳдёҺе…¶еҗҢд№Ўзҡ„жӢүеҚңжҘһеҜә第70еұҠжҖ»жі•еҸ°зғӯдё№еҳүжҺӘжҙ»дҪӣеҲӣе»әжӣІеҚҺзӣёеҜәпјҢйҷҶз»ӯз»„е»ә4жүҖз»ҸйҷўпјҢеҪўжҲҗеҚ“е°јең°еҢәзҰ…е®ҡеҜәд»ҘеӨ–зҡ„еҸҰдёҖеӨ§еңЈең°гҖӮеҜәйҷўе»әжҲҗеҗҺпјҢе–Үеҳӣеҷ¶з»•жӢ…д»»еҜәдё»пјҢеӣ е…¶дҫӣиҒҢеңЁеӨ–пјҢе®һйҷ…з”ұжӢүеҚңжҘһеҜәд»Јз®Ўж•ҷеҠЎпјҢдёҺеҚ“е°јеңҹеҸёеҸҠе…¶зҰ…е®ҡеҜәжІЎжңүйҡ¶еұһе…ізі»гҖӮе…үз»ӘеҚҒе…ӯе№ҙ(1890)пјҢе–Үеҳӣеҷ¶з»•еҘүе‘Ҫз”ұдә¬иҝӣи—ҸпјҢйҖ”з»Ҹз”ҳиӮғеҲ°иҫҫ家乡и§ҶеҜҹе·Із»Ҹз«Је·Ҙзҡ„жӣІеҚҺзӣёеҜәгҖӮе…¶й—ҙпјҢд»–еңЁеҚ“е°јжӢңдјҡдәҶеҚ“е°јеңҹеҸёжүҚж—әзҙўеҚ—йҒ“еҗүпјҢдёғжңҲд»ҪеҲ°жӢүеҚңжҘһеҜәпјҢдёҺеҳүжңЁж ·е…ұеҗҢдёәејҘеӢ’дҪӣж®ҝ(дҝ—з§°еӨ§йҮ‘з“ҰеҜә)еӨ§еұӢйЎ¶дёҫиЎҢејҖе…үд»ӘиҪЁгҖӮжӢүеҚңжҘһеҜәиҝҳе®ЈеёғдәҶдёӨеӨ§еҶіи®®пјҡе–Үеҳӣеҷ¶з»•еә”иҜ·дҪңдәҶе…ҘзұҚжӢүеҚңжҘһеҜәзҡ„е®ўеұ…е–Үеҳӣ并被жҺҲдәҲдёҺиөӣиөӨжҙ»дҪӣеҗҢзӯүзҡ„ең°дҪҚе’Ңеҫ…йҒҮ(5е№ҙеҗҺеңЁжӢүеҚңжҘһеҜәе»әжҲҗе–Үеҳӣеҷ¶з»•еӣҠж¬ )пјӣе–Үеҳӣеҷ¶з»•еә”жүҝеңЁжӢүеҚңжҘһзҡ„еЎ”е“Үеұ…ж°‘еҢәжҠ•иө„еҘүе»әеӨ§еһӢйҮҠиҝҰзүҹе°јдҪӣж®ҝ(10е№ҙеҗҺе»әйҖ иҗҪжҲҗ)гҖӮ

е…үз»ӘдәҢеҚҒдёҖе№ҙ(1895)пјҢе–Үеҳӣеҷ¶з»•еңЁжӣІеҚҺзӣёеҜәеңҶеҜӮпјҢеҳүжңЁж ·еҸҠжӢүеҚңжҘһеҜәдёәе…¶дёҫиЎҢдәҶи¶…иҚҗжі•дәӢгҖӮе–Үеҳӣеҷ¶з»•еӣҠж¬ еҗ‘еҳүжңЁж ·ж•¬зҢ®й“¶1000дёӨгҖҒиұЎзүҷ1еҜ№гҖҒ马1еҢ№гҖӮе–Үеҳӣеҷ¶з»•еңЁз—…йҮҚжңҹй—ҙпјҢйғ‘йҮҚжүҳе’җеҳүжңЁж ·жҺҢз®ЎиҜҘеҜәеҸҠе…¶жүҖеңЁжӣІеҚҺзӣёең°ж–№зҡ„ж•ҷжқғпјҢеҚ“е°јеңҹеҸёеҲҷд»Қж—§з®ЎзҗҶйӮЈйҮҢзҡ„зҷҫ姓е’Ңж”ҝеҠЎгҖӮе–Үеҳӣеҷ¶з»•иў«е»әз«ӢиҪ¬дё–зі»з»ҹпјҢиҝ„д»Ҡдј иҮідә”дё–гҖӮ第дәҢдё–е–Үеҳӣеҷ¶з»•д»“В·еҷ¶и—ҸжҘҡиҮЈдё№иҙқеқҡиөһ(1896-1909)пјҢзі»дёҺжӢүеҚңжҘһеҜәе®—ж•ҷе…ізі»з”ҡеҜҶзҡ„йқ’жө·дёңйғЁеҚҺй”җең°еҢәж№ҹж°ҙж”ҜжөҒеҢ—е·қжІіжөҒеҹҹиөӣ科(д»ҠеӨ§йҖҡеҺҝеўғеҶ…)ең°ж–№дәәж°Ҹпјӣ第дёүдё–е–Үеҳӣеҷ¶з»•д»“В·еҷ¶и—ҸжҲҗеӢ’йҡҶзҸ жӣІеҗүеқҡиөһ(1911-1953)пјҢзі»еҚ“е°јеўғеҶ…жӢүйҡҶ科ең°ж–№дәәж°Ҹпјӣ第еӣӣдё–е–Үеҳӣеҷ¶з»•д»“В·жҙӣжЎ‘и°ўзҸ дё№иҙқеқҡиөһ(1954-1978)пјҢзі»з”ҳеҚ—жҙ®жІіеІёз•”дҝ„еҗҲйғЁиҗҪ(д»ҠеӨҸжІіеҺҝеҠ иҢӮиҙЎд№Ў)дәәж°ҸгҖӮдә”дё–е–Үеҳӣеҷ¶з»•д»“В·жҷӢзҫҺдё№еўһеҳүжҺӘ1979е№ҙз”ҹ)пјҢзі»еҚ“е°јйҪҗзҷҫиҘҝеҳүдё”жқ‘дәәпјҢз”ұе…ӯдё–еҳүжңЁж ·и®Өе®ҡзЎ®з«ӢпјҢзӣ®еүҚеңЁжӢүеҚңжҘһеҜәдҝ®еӯҰиҒҶжі•пјҢе…јзҗҶеҚҺзӣёеҜәж•ҷеҠЎпјҢ并дҝ®еӨҚдәҶжӢүеҚңжҘһеҜәе–Үеҳӣеҷ¶з»•еӣҠж¬ гҖӮ

1920е№ҙ9жңҲ22ж—ҘпјҢ第дә”дё–еҳүжңЁж ·зҪ—жЎ‘В·еҳүеӨ®зӣҠиҘҝдё№иҙқеқҡеҸӮ(1916-1947)иў«иҝҺиҝӣжӢүеҚңжҘһеҜәеқҗеәҠпјҢзҰ…е®ҡеҜәжҢүз…§жғҜдҫӢжҙҫе‘ҳжҗәеёҰиҙөйҮҚзӨје“ҒеүҚеҫҖзҘқиҙәгҖӮ1925е№ҙжҳҘпјҢз”ұдәҺе®Ғжө·еҶӣй•Үе®ҲдҪҝжҙҫе…өй©»жүҺжӢүеҚңжҘһеҜәпјҢдә”дё–еҳүжңЁж ·ж‘Ҷи„ұдәҶ马家еҶӣйҳҖеҸҚеҠЁеҠҝеҠӣзҡ„жҺ§еҲ¶пјҢиҫ—иҪ¬е…°е·һпјҢеҸҲиҝ”еӣһз”ҳеҚ—пјҢйҖ”з»ҸзҫҺжӯҰгҖҒж—ҘеӨҡзҺӣпјҢеҲ°иҫҫеҚ“е°јзҡ„е®Ң科иҗҪгҖҒжҒ°зӣ–гҖҒиҺІиҠұеұұзӯүеңҹеҸёиҫ–еўғйҒҝйҡҫпјҢеҸ—еҲ°дәҶеҚ“е°јжқЁеңҹеҸёиҫ–еҢәеҚ“е°јзҰ…е®ҡеҜәеұһеҜәзҡ„зғӯжғ…ж¬ҫеҫ…гҖӮдә”дё–еҳүжңЁж ·дёҺе…¶е…„й»„жӯЈжё…еңЁеҚ“е°јеҸ¬ејҖдјҡи®®пјҢзЎ®е®ҡдәҶзҙ§жҖҘеҜ№зӯ–е’Ңж–№жЎҲпјҢеәҰиҝҮдәҶжңҖиү°йҡҫзҡ„еІҒжңҲгҖӮ

дёү

18дё–зәӘ еҗҺ пјҢйҡҸзқҖи—Ҹдј дҪӣж•ҷеңЁе®үеӨҡең°еҢәзҡ„е№ҝжіӣдј ж’ӯпјҢеҚ“е°јзҰ…е®ҡеҜәдёҺжӢүеҚңжҘһеҜәд№ҹеҫ—еҲ°дәҶиҝ…йҖҹ зҡ„еҸ‘еұ•пјҢдёҚд»…е»әз«ӢдәҶеҗ„иҮӘзҡ„еҠҝеҠӣиҢғеӣҙе’ҢеҜәйҷўзҪ‘з»ңдҪ“зі»пјҢиҖҢдё”зӣёдә’д№Ӣй—ҙе»әз«ӢдәҶеҜҶеҲҮзҡ„жі•зјҳе…ізі»гҖӮдёӨеҜәе…ізі»е»әз«ӢеңЁзӣёйӮ»зҡ„ең°еҹҹгҖҒе…ұеҗҢзҡ„е®—ж•ҷдҝЎд»°д»ҘеҸҠзӣёдјјзҡ„ж”ҝж•ҷи°Ӣз•Ҙзҡ„еҹәзЎҖд№ӢдёҠпјҢе…¶зү№зӮ№иЎЁзҺ°еңЁд»ҘдёӢеҮ дёӘж–№йқўпјҡ

(дёҖ)зӣёйӮ»зҡ„ең°еҹҹжҳҜеўһиҝӣдёӨеҜәеҜҶеҲҮеҫҖжқҘзҡ„еүҚжҸҗгҖӮеҚ“е°јдёҺжӢүеҚңжҘһзӣёйҡ”еҸӘжңү100еӨҡе…¬йҮҢпјҢжүҖдёҚеҗҢзҡ„еҸӘжҳҜеүҚиҖ…еӨҡдёәеҶңеҢәиҖҢеҗҺиҖ…еӨҡжҳҜзү§еҢәгҖӮзҰ…е®ҡеҜәзҡ„еұһеҜәеӨҡе»әз«ӢеңЁд»Ҙй»„жІіж”ҜжөҒжҙ®жІіжөҒеҹҹе’Ңй•ҝжұҹжөҒеҹҹж”ҜжөҒзҷҪйҫҷжұҹжөҒеҹҹзҡ„еҚ“е°јгҖҒдёҙжҪӯд»ҘеҸҠиҝӯйғЁең°еҢәпјҢиҝҷдәӣең°еҢәи—Ҹж—Ҹзҡ„з”ҹдә§ж–№ејҸеӨ§еӨҡжҳҜд»ҘеҶңдёҡдёәдё»пјӣиҖҢжӢүеҚңжҘһеҜәзҡ„еұһеҜәжҳҜе»әз«ӢеңЁеӨ§еӨҸжІіжөҒеҹҹгҖҒжҙ®жІіжөҒеҹҹпјҢд»ҘеҸҠй»„жІійҰ–жӣІдёҖеёҰзҡ„еӨҸжІігҖҒзўҢжӣІгҖҒзҺӣжӣІең°еҢәпјҢиҝҷдәӣең°еҢәи—Ҹж—Ҹзҡ„з”ҹдә§ж–№ејҸдё»иҰҒжҳҜд»Ҙзү§дёҡдёәдё»гҖӮйҡҸзқҖжӢүеҚңжҘһеҜәж”ҝж•ҷеҠҝеҠӣзҡ„еҸ‘еұ•пјҢд№ҹжңүйғЁеҲҶеұһеҜәе»әз«ӢеңЁеҚ“е°јеңҹеҸёзҡ„иҫ–еўғеҶ…гҖӮиҝҷдёӨз§ҚдёҚеҗҢең°еҹҹзҡ„ж–ҮеҢ–зӣёдә’ејҘиЎҘпјҢзӣёдә’еҪұе“ҚпјҢдә§з”ҹеҮәдәҶзү№ж®Ҡзҡ„е®—ж•ҷе…ізі»гҖӮ

(дәҢ)е®—ж•ҷжі•зјҳжҳҜз»ҙзі»жқЁеңҹеҸёе’ҢеҳүжңЁж ·д№Ӣй—ҙе…ізі»зҡ„жЎҘжўҒе’ҢзәҪеёҰгҖӮеҚ“е°јж”ҝж•ҷйӣҶеӣўдёҺжӢүеҚңжҘһеҜәзҡ„е®—ж•ҷе…ізі»пјҢжҳҜдёҖз§Қе»әз«ӢеңЁе®—ж•ҷдҝЎд»°еҹәзЎҖдёҠзҡ„е…ізі»пјҢиҝҷз§Қе…ізі»ж— з–‘еҜ№еҚ“е°јеңҹеҸёе®¶ж—Ҹзҡ„ж”ҝжІ»еҪұе“Қз»ҷдәҲдәҶж— еҪўзҡ„ж”ҜжҢҒпјҢдҪҶе…¶еҠЁжңәжҳҜиҷ”иҜҡзҡ„е®—ж•ҷжғ…ж„ҹгҖӮиҖҢжӢүеҚңжҘһеҜәзҡ„еғ§еӣўз»„з»Үд№ҹйҖҡиҝҮдёҺеҚ“е°јеңҹеҸёе®¶ж—Ҹзҡ„иҒ”зі»пјҢе°Ҷе®—ж•ҷж–ҮеҢ–дј ж’ӯеҲ°жҙ®жІіжөҒеҹҹгҖӮиҝҷз§Қе®—ж•ҷж–ҮеҢ–иғҢжҷҜжҳҜзҗҶи§ЈеҚ“е°јеңҹеҸёдёҺдҪӣж•ҷдәӢдёҡгҖҒеҚ“е°јеңҹеҸёдёҺжӢүеҚңжҘһеҜәд№Ӣй—ҙе…ізі»зҡ„еҹәзЎҖгҖӮжӯЈжҳҜз”ұдәҺеӨ„еңЁиҝҷж ·дёҖз§Қе®—ж•ҷж–ҮеҢ–иғҢжҷҜдёӢпјҢеҺҶд»ЈеҚ“е°јеңҹеҸёйғҪд»Ҙиҷ”дҝЎдҪӣж•ҷеҫ’иҖҢи‘—з§°пјҢ他们дёҚд»…иҷ”дҝЎпјҢиҖҢдё”е°ҶдҪӣж•ҷзҡ„е–„жҒ¶и§Ӯд»ҳиҜёдәҺиЎҢдёә规иҢғпјҢеӣ жӯӨпјҢеӯҰз•Ңжңүе…іжӢүеҚңжҘһеҜәзҡ„еҸ‘еұ•вҖңеҜ№еҚ“е°јеңҹеҸёеәңеёҰжқҘдҪҝе…¶ж„ҹеҲ°еӣ°жғ‘е’ҢеҚұжңәзҡ„еҶІеҮ»жіўвҖқзҡ„и®әж–ӯз•ҘжҳҫеҒҸйўҮгҖӮжқЁеңҹеҸёе’ҢжӢүеҚңжҘһеҜәеҜәдё»еҳүжңЁж ·еңЁж”ҝжІ»дёҠе’Ңе®—ж•ҷдёҠзҡ„дә’еҠЁпјҢдёҖж–№йқўеҮёжҳҫдәҶжӢүеҚңжҘһеҜәжІ»еӯҰдёҘи°Ёзҡ„еҗҚеҜәйЈҺиҢғпјӣеҸҰдёҖж–№йқўд№ҹиҜҒе®һдәҶеҚ“е°јеңҹеҸёиҷ”дҝЎдҪӣжі•пјҢжҲҗеҠҹе®һж–Ҫж”ҝж•ҷеҸҢеҲ¶зҡ„зӯ–з•ҘгҖӮдёӨиҖ…жҲҗеҠҹзҡ„з»“еҗҲпјҢжҳҜи—Ҹдј дҪӣж•ҷж јйІҒжҙҫеңЁиҝҷдёҖең°еҢәйЎәеҲ©дј ж’ӯзҡ„еүҚжҸҗгҖӮеҚ“е°јзүҲгҖҠеӨ§и—Ҹз»ҸгҖӢзҡ„еҲҠеҲ»пјҢж—ўжҳҜеҚ“е°јеңҹеҸёеҜ№дәәзұ»ж–ҮжҳҺзҡ„иҙЎзҢ®пјҢд№ҹжҳҜеҚ“е°јеңҹеҸёе’Ң第дәҢдё–еҳүжңЁж ·жҙ»дҪӣе…ұеҗҢзҡ„жҷәж…§з»“жҷ¶гҖӮ

(дёү)ејҳжү¬дҪӣжі•жҳҜеҠ ејәдёӨеҜәй«ҳеғ§еӯҰиҖ…еҫҖжқҘзҡ„еҹәзЎҖгҖӮеңЁеҚ“е°јеңҹеҸёе’ҢеҳүжңЁж ·ејҖеҲӣзҡ„е®—ж•ҷжі•зјҳе…ізі»дёӯпјҢдёӨеҜәй«ҳеғ§зҡ„зӣёдә’еҫҖжқҘеҜ№з»§еҫҖејҖжӢ“зҡ„дёӨеҜәзҡ„ж”ҝж•ҷе…ізі»иө·дәҶйқһеёёйҮҚиҰҒзҡ„дҪңз”ЁгҖӮеҰӮеҚ“е°јзҰ…е®ҡеҜәеұһеҜәжӣІеҚҺзӣёеҜәзҡ„еҜәдё»е–Үеҳӣеҷ¶з»•д»“пјҢеңЁжӢүеҚңжҘһеҜәеҸ–еҫ—дәҶдёҺеӣӣеӨ§иөӣиөӨеҗҢзӯүзҡ„еҫ…йҒҮпјҢеҲӣе»әдәҶйҮҠиҝҰзүҹе°јдҪӣж®ҝе’ҢиҮӘе·ұзҡ„еӣҠж¬ пјҢдҝ®е»әдәҶеӨ§йҮ‘з“ҰеҜәйҮ‘йЎ¶пјҢжӣҫдёҖеәҰй©»й”ЎеңЁжӢүеҚңжҘһеҜәпјҢжҲҗдёәжӢүеҚңжҘһеҜәдё»иҰҒжҙ»дҪӣзі»з»ҹд№ӢдёҖгҖӮзҰ…е®ҡеҜәзҡ„иҜёеӨҡеӯҰеғ§еҢ…жӢ¬еғ§зәІд№ҹжӣҫжҠөиҫҫжӢүеҚңжҘһеҜәеӯҰжі•пјҢеҰӮеҫ·еЎҳе Әеёғд№ҹиў«жӢүеҚңжҘһеҜәе°ҠдёәдёҠеёҲпјҢжҲҗдёәжӢүеҚңжҘһеҜәйҮҚиҰҒзҡ„жҙ»дҪӣиҪ¬дё–зі»з»ҹд№ӢдёҖгҖӮеҚ“е°јеңҹеҸёдёӢиҫ–зҡ„зҰ…е®ҡеҜәд№ҹйӮҖиҜ·жӢүеҚңжҘһеҜәзҡ„иҙЎе”җд»“гҖҒйғӯиҺҪд»“зӯүжҙ»дҪӣе°ұд»»еұһеҜәзҡ„жі•еҸ°гҖӮжӢүеҚңжҘһеҜәз”ҡиҮіеңЁеҚ“е°јеўғеҶ…йҖүе®ҡжҙ»дҪӣзҒөз«ҘгҖӮдёӨеҜәй«ҳеғ§еӨ§еҫ·зҡ„е®—ж•ҷжі•зјҳе…ізі»пјҢжҲҗдёәж•°зҷҫе№ҙжқҘеҚ“е°јзҰ…е®ҡеҜәе’ҢжӢүеҚңжҘһеҜәеҸӢеҘҪеҫҖжқҘзҡ„зәҪеёҰе’ҢжЎҘжўҒгҖӮ

еҺҹеҲҠдәҺгҖҠдёӯеӣҪи—ҸеӯҰгҖӢ2009е№ҙ第3жңҹ(жҖ»з¬¬87жңҹ)пјҢжіЁйҮҠз•ҘпјҢеҺҹж–ҮзүҲжқғеҪ’дҪңиҖ…е’ҢеҺҹеҚ•дҪҚжүҖжңүгҖӮ