و‘„ه½±ï¼ڑ觉وœ

و‘„ه½±ï¼ڑ觉وœ

ن¸‰م€پç»کç”»ه†…ه®¹

ه®‰ه¤ڑهœ°هŒ؛çڑ„ç»کç”»è‰؛وœ¯ï¼Œه†…ه®¹ن¸°ه¯Œï¼Œé¢کوگهگ„ه¼‚م€‚هœ¨è‰؛وœ¯é€ ه‹ه¤„çگ†ن¸ٹ,هں؛وœ¬وŒ‰ç…§ن½›و•™ه·¥è‰؛ه…¸ç±چن¸çڑ„规范ç»کهˆ¶م€‚وچ®م€ٹو‹‰هچœو¥ه¯؛و€»ن¹¦ç›®م€‹و‰€è½½ï¼Œه·¥è‰؛ç±»ه…¸ç±چه°±وœ‰ن؛Œهچپن½™ç§چن¹‹ه¤ڑ,ه…¶ن¸ç»کç”»è‰؛وœ¯çگ†è®؛ه…¸ç±چç•™هکوœ€ه¤ڑ,هچ 百هˆ†ن¹‹ه…«هچپن»¥ن¸ٹ,ه¦‚至ه°ٹو•£çڈ ç›–ه‹’هچژو،‘è‘—م€ٹو—¶è½®ه°؛ه؛¦ç»ڈم€‹م€پéڑ†ه¤ڑه–‡هک›è‘—م€ٹم‚¨è‰؛ه¦م€په¤©و–‡هژ†ç®—ه“پن»ھ轨م€‹م€پهœں观آ·هچ´هگ‰ه°¼çژ›è‘—م€ٹç»کç”»ه’Œن½›هƒڈه»؛é€ هچ·ه¸™آ·ç¨€وœ‰و¸¸è‰؛م€‹م€پوژھو‰ژن¸¹ه·´هڑهڈ‚è‘—م€ٹه°؛ه؛¦ç»ڈن»ھ轨èٹ±è”“م€‹م€پو›²é™چه¤ڑن¸¹éپ“ه°”هگ‰è‘—م€ٹم‚¨è‰؛ه¦ه¯†ه®—ه®è—ڈه¤§ç–ڈم€‹م€پهچژن¸¹ç½—ه“²و،‘هگ‰è‘—م€ٹه·¥è‰؛ه¦وکژé•œم€‹م€پو…ˆوˆگو‰ژè¥؟è‘—م€ٹن½›هƒڈن¼کç¾ژé€ ه‹è§†é•œم€‹م€پç»’ه¦¥آ·ç½—و،‘ن¸¹و›²هڑهڈ‚è‘—م€ٹهگ„ç§چه®ç”¨ه°؛ه؛¦ç»ڈوکژé‡ٹم€‹م€پو¾ه·´آ·ç›ٹè¥؟هچژ觉著م€ٹن½›هƒڈم€پن½›ç»ڈم€پن½›ه،”ه°؛ه؛¦ç»ڈو³¨ç–ڈèٹ±é¬ںم€‹ç‰ï¼Œه‡وک¯و‹‰هچœو¥ه¯؛ن¸“ن؟®ç»کç”»ن¸“ن¸ڑçڑ„é‡چè¦پو•™ç§‘ن¹¦م€‚è؟™ن؛›è‘—هگچه¦è€…用è—ڈو—ڈن؛؛و°‘ن¼ ç»ںçڑ„é€ هƒڈه¦ه’Œç¾ژه¦çگ†è®؛,ن»¥ه‡†ç،®çڑ„و•°وچ®ه’Œç²¾ç،®çڑ„و„ه›¾ï¼Œن¸؛هگژ辈ç»کç”»è‰؛وœ¯هگŒè،Œو€»ç»“ه²€ن؛†ç»کç”»وٹ€و³•م€‚ه®‰ه¤ڑهœ°هŒ؛ç»کç”»هƒ§ن؟—ç”»ه¸ˆن»¬و ¹وچ®ن»¥ن¸ٹن½›ç”»çگ†è®؛ه’Œه¹³و—¶ه¯¹هگ„ç§چن؛‹ç‰©çڑ„详细观ه¯ں,هœ¨ç»کç”»ن¸ٹوک¾ç¤؛ه‡؛ن؛†é«که؛¦çڑ„è‰؛وœ¯ه¤©èµ‹ه’Œه¨´ç†ںçڑ„è‰؛وœ¯وٹ€ه·§م€‚و£ه¦‚ن؛؛ن»¬و‰€èھ‰ï¼ڑ“ن»–ن»¬èک¸è¾›ه‹¤çڑ„و±—و°´ن؛ژ画笔,èچو™؛و…§çڑ„ن¸¹é’ن؛ژç”»ه¸ƒï¼Œو»،و€€ه¯¹وœھو¥çڑ„ه¸Œوœ›ï¼Œه¯¹çژ°ه®çڑ„爱و†ژ,ه‹¾ç”»ه‡؛ن؛†ن¸€ه¹…ه¤©ن¸ٹم€پن؛؛é—´م€پهœ°ç‹±ه’Œç¥م€پن؛؛م€پ鬼çڑ„ç§چç§چç”»é¢ï¼Œç½®ç½ھوپ¶ن؛ژن¼—目,ه¯“ن؟،ن»°ن؛ژç”»ن¸â€م€‚هœ¨ه،‘é€ ه½¢è±،و—¶ï¼Œè´¯ç”¨ن¼ ç»ںç»کç”»و‰‹و³•ï¼Œه¼؛هŒ–وˆ–ه‡ڈه¼±وںگن؛›é€ ه‹ه› ç´ ï¼Œه¼؛è°ƒو•´ن½“و•ˆوœï¼Œه……هˆ†هڈ‘وŒ¥ç؛؟و،çڑ„èٹ‚ه¥ڈو„ںه’Œè؟گهٹ¨و„ںم€‚é€ڑè؟‡ه¥‡ç‰¹çڑ„وƒ³è±،م€پè±،ه¾پم€پو¯”ه–»ç‰و‰‹و³•ï¼Œن¸چن»…وڈڈç»که‡؛ه¤ڑه¤´ه¤ڑ臂م€پهچƒو‰‹هچƒçœ¼ç‰هگ„ç§چن½›ç”»ï¼Œè€Œن¸”给画é¢èµ‹ن؛ˆه–œو€’ه–„ن¸¥çڑ„è،¨وƒ…,ن½؟ن؛؛ه؟ƒوƒٹ目眩,肃然起و•¬ï¼Œوƒ…趣ç›ژ然م€‚

ه®‰ه¤ڑهœ°هŒ؛è—ڈو—ڈç»کç”»è‰؛وœ¯ه°±ه…¶ه†…ه®¹è€Œè¨€ï¼Œهڈ¯هˆ†ن¸؛وک¾ه®—ç»کç”»م€په¯†ه®—ç»کç”»م€پن¼ و‰؟祖ه¸ˆم€پوٹ¤و³•ç¥ç¥—م€په¯؛ه،”ه›¾ç»کç”»م€پ装饰ه›¾و،ˆهڈٹه…¶ه®ƒç»کç”»ه…±ن¸ƒç§چ,هœ¨و¤وˆ‘ن»¬ن»¥ه£پç”»ن¸؛ن¸»é¢کهˆ†هˆ«è؟°è¦پï¼ڑ

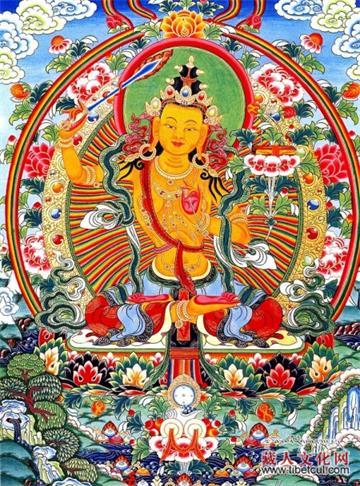

وک¾ه®—ç»کç”»م€‚و¤ç±»ç”»هƒڈهœ¨ه®‰ه¤ڑهœ°هŒ؛هگ„ه¤§ن½›و•™ه¯؛院هچ وœ‰ç›¸ه½“ه¤§çڑ„و¯”ن¾‹ï¼Œè€Œن¸”هڈکهŒ–ه¤ڑ端,ه¤چو‚ç؛·ç¹پ,ن»¤ن؛؛眼èٹ±و’©ن¹±م€‚ه…¶ç‰¹ç‚¹ن¸€èˆ¬ن¸»ه¼ “وˆ‘ن½›و…ˆو‚²â€ن¸؛ن¼ ç¥è¦پ点,画ن¸çڑ„و…ˆن½›ç¥و€په®‰ç¥¥ï¼Œç¨³هگèژ²هڈ°ï¼Œه‘¨ه›´ç”¨èژ²èٹ±ه’Œه…‰çژ¯ç›¸è،¬ï¼Œن½؟ن؛؛物هڈˆه…·وœ‰ن¸€ç§چ稳ه›؛و„ںم€‚ه¦‚و‹‰هچœو¥ه¯؛هŒ»èچ¯ه¦é™¢çڑ„م€ٹه¼¥ه‹’ن½›ه‡€ç•Œم€‹ه£پç”»ه’Œé’وµ·ه،”ه°”ه¯؛ه¤§ç»ڈه ‚çڑ„م€ٹه¼¥ه‹’ه‡€هœںو³•ن¼ڑم€‹ï¼Œه…¶ç¬”و³•ه¤§وœ‰هگŒه·¥ه¼‚و›²ن¹‹ه¦™م€‚ن¼ 说ه¼¥ه‹’ن½›وک¯ç»§é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼ن¹‹هگژé™چç”ںن؛؛间,و™®و¸،ن¼—ç”ںçڑ„ن½›ï¼Œو‰€ن»¥ç”»ن¸و ©و ©ه¦‚ç”ںهœ°ه±•çژ°ن؛†è؟™ن½چن½›é™چن¸´ن؛؛é—´çڑ„وƒ…و€پم€‚ن½œè€…ن»¥وٹ’وƒ…çڑ„笔触هœ¨هگŒن¸€ه¼ ç”»ن¸ï¼Œهˆ›ن½œه‡؛ن؛†ه½¢è±،هگ„ه¼‚ه’Œو€§و ¼ن¸چهگŒçڑ„هگ„ç§چن؛؛物م€‚ه…¶ن¸ن¸€ن؛›èڈ©èگ¨ه’Œن¾›ه…»ه¤©ه¥³ï¼Œç»کهˆ¶ه¾—وں”ç¾ژه¨‡è‰³ï¼Œه……هˆ†وک¾ç¤؛ن؛†ه¥³و€§çڑ„و¸©ه’Œن¸ژç¾ژن¸½م€‚ه¥¹ن»¬ن¸€ن¸ھن¸ھو‰‹وŒپèژ²èٹ±ï¼Œç¥و€په®‰ç¥¥ï¼Œو´‹و؛¢ç€و´»و³¼è½»ه؟«çڑ„وµھو¼«و°”وپ¯م€‚观éں³èڈ©èگ¨ï¼Œهœ¨و•´ن¸ھè—ڈو—ڈن؛؛و°‘çڑ„ه؟ƒç›®ن¸وک¯ن¸¾è¶³è½»é‡چçڑ„,ن»–وک¯é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼و•‘苦و•‘éڑ¾çڑ„وœ¬ه°ٹم€‚و¤هƒڈن»¥و‹‰هچœو¥ه¯؛çژ°هکن؛ژه–œé‡‘هˆڑه¦é™¢çڑ„م€ٹهچپن¸€é¢è§‚éں³م€‹ه”گهکژ较ن¸؛çڈچè´µم€‚该هƒڈهچپن¸€ç§چ颜色è±،ه¾پç€èڈ©èگ¨ن؟®ه®Œâ€œهچپهœ°(ه¤§ن¹کèڈ©èگ¨ن؟®è،Œçڑ„هچپن¸ھéک¶ن½چ),وœ€هگژهٹںè،Œهœ†و»،,هˆ°è¾¾ç¬¬هچپن¸€هœ°هچ³ن½›هœ°م€‚ن¸»ن½“هƒڈè؛«ç™½è‰²ï¼Œé¢ç›®و…ˆç¥¥ï¼Œç¥و€پè‡ھه¦‚,站立هœ¨èژ²èٹ±ه؛§ن¸ٹ,ن½›ه…‰و™®ç…§ï¼Œه‘¨ه›´وœ‰هچپن؛Œه°ٹن¸چهگŒن½›ç¥هƒڈ相ن¼´ï¼Œè‰²ه½©è‰³ن¸½ï¼Œن½؟ن؛؛و„ںهˆ°ن؛²هˆ‡è‡ھ然而ه¯Œوœ‰è‰؛وœ¯é…هٹ›م€‚ه…¶ه®ƒè¯¸ه¦‚é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼هƒڈم€پ白ه؛¦و¯چم€پو–‡و®ٹèڈ©èگ¨هƒڈه‡هگ„وœ‰ç‰¹è‰²م€‚

ه¯†ه®—ç»کç”»م€‚ه®‰ه¤ڑهگ„ه¤§ن½›ه¯؛,و ¹وچ®ن؟®ن¹ ه†…ه®¹çڑ„ن¼ ç»ںهˆ†ç±»ï¼Œé™¤é—»و€ه¦é™¢(وˆ–称ن¸؛“و³•ç›¸ه¦é™¢â€)ن¸؛وک¾ه®—ه¤–,ه…¶ه®ƒه¦‚و—¶è½®م€پهŒ»èچ¯م€پن¸ٹن¸‹ç»éƒ¨م€په–œé‡‘هˆڑç‰ه¦é™¢ه‡ن¸؛ه¯†ه®—ه¦é™¢ï¼Œو•…ه¯†ه®—ç»کç”»ن¹ںهچ وœ‰ç›¸ه½“و¯”ن¾‹م€‚و— è®؛وک¯ن»»ن½•ن¸€ن¸ھه¦é™¢ه’Œن½›و®؟,那ن¸‰ه¤´ه…臂ن¸‰ç›®و€’çپ,那牛ه¤´é©¬é¢م€په؟؟ç›®و”’و‹³çڑ„ç”»هƒڈو¯”و¯”çڑ†وک¯م€‚ه¯†ه®—ه¦é™¢ç”»هƒڈن¸€èˆ¬ن»¥â€œن½›و³•و— è¾¹â€ن¸؛ه…¶ن¼ ç¥ç‚¹ï¼Œç”»ن¸ه¤ڑن¸؛ه؟؟و€’هڈکهŒ–相م€‚و£ه¦‚هڈ²و–™و‰€è½½ï¼ڑ“ن½›و•™è®¤ن¸؛è؟™ن؛›وپن¸؛ç‹°و‹§هڈ¯و€–çڑ„ن½›هƒڈهœ¨ه¥½ن؛؛眼ن¸éƒ½وک¯و…ˆو‚²ç¾ژه¥½çڑ„,ن؛؛ه¤´çڈç’ژه’Œéھ·é«…وک¯ن¸€ç§چهگ¹é†’â€کن؛؛ن¸–و— ه¸¸â€™ن¹‰çگ†çڑ„ç²¾هڈ¥ï¼Œçپ«ç„°ه…‰çژ¯وک¯èژ²èٹ±ه…‰çژ¯ç‰ï¼Œè€Œè؟™ن؛›ه½¢è±،هڈھوœ‰هœ¨وپ¶ن؛؛眼ن¸م‚ھوک¯وپن¸؛وپگو€–هڈ¯و€•çڑ„م€‚و‰€ن»¥è—ڈو—ڈè‰؛ن؛؛ن»¬و ¹وچ®è؟™ن؛›ن½›هƒڈ解é‡ٹ,ه¼ ه¼€ن؛†وƒ³è±،çڑ„ç؟…膀,وŒ¥هٹ¨ن؛†ه·§ه¤؛ه¤©ه·¥çڑ„画笔,金هˆڑو‰‹èڈ©èگ¨هƒڈ,è™ژ背ç†ٹ腰,焰هڈ‘竖立,眼ه¦‚铜铃,ه¼ مƒé¾‡ç‰™ï¼Œن¸¤è…؟ن¸€هچ·ن¸€ن¼¸هœ°وœ‰هٹ›هڈ‰ه¼€ï¼ŒهڈŒè‡‚ن¸€é«کن¸€ن½ژهœ°ن¸¾èµ·ï¼Œè؟™ç§چه¼؛烈çڑ„هٹ¨و€پو„ں,è،¨çژ°ه‡؛ن¸چهڈ¯وٹ—و‹’م€پè؟ژوژ¥وگڈو–—çڑ„ç¬é—´وƒ…و€پâ€

ç»éƒ¨ه¦é™¢و£و®؟ه†…ç»کهˆ¶çڑ„胜ن¹گم€پ集ه¯†م€پو—¶è½®ç»ک画,ه–œé‡‘هˆڑه¦é™¢و£و®؟ه†…çڑ„و ½وœ¨ه°”م€پوٹ¤و³•ç¥هڈٹه…臂و€™ن¸»ه’Œهگ‰ç¥¥ه¤©ه¥³ç‰ه£پ画,都وک¯ه……و»،ه®—و•™ç¥ç§کو„ںçڑ„ه¯†ه®—ç»کç”»è‰؛وœ¯çڑ„ن»£è،¨ن½œه“پم€‚ن»ژه½¢و€پن¸ٹ看,وœ‰çڑ„و€’ç›®و”’و‹³ï¼Œé›„و¦ه‹‡çŒ›وˆ–é¢çٹ¶è¯،و€ھ,肤脉è؟وژ¥ن¸‘ç¹é©°è¶‹ن¹‹çٹ¶ï¼Œن½؟ن؛؛وœ›è€Œç”ںç•ڈ,وœ‰çڑ„و‰‹وŒپهگ„ç§چه…µه™¨ï¼Œوœ‰çڑ„و‰‹وŒپéھ·é«…碗,وœ‰çڑ„ç³»ç€ن؛؛ه¤´هک¤çڈ,è؛«هگژ燃烧ç€ç„°çژ¯ï¼Œو£ه¦‚ه·¥ه¸ƒوں»ه¸ƒو‰€è°“çڑ„“ه؟؟و€’وکژçژ‹هڈٹوپ¶ç›¸وٹ¤و³•ç¥ï¼Œن¹ƒن»¥و…ˆم‚«ن¸؛é™چوœچن¸–é—´ç؛¯éک´و¯’ç¥ï¼Œه¾…هڈک猛烈ن¹‹ç›¸è€…ن¹ںâ€çڑ„ه½¢è±،çڑ„ه…·ن½“هڈچوک م€‚وœ‰çڑ„و‹¥وٹ±ç€ه…¨è؛«è£¸éœ²çڑ„وکژه¦ƒï¼Œè…°ç³»ç’ژçڈ,ه§؟و€پوں”ç¾ژ舒ه±•ï¼Œçœںوک¯ه؛„ن¸¥ن¸و´‹و؛¢ç€وµھو¼«çڑ„وƒ…è°ƒم€‚ç»کç”»è‰؛وœ¯ه¤§ه¸ˆن»¬هœ¨ç»کç”»é€ هƒڈو—¶ï¼Œو—¢ن¾وچ®ç»ڈه…¸è¦پو±‚,هڈˆهڈ‘وŒ¥è‡ھه·±çڑ„èپھوکژو‰چو™؛,é€ڑè؟‡ه¤¸ه¼ هڈکه½¢م€پ装饰ç‰è‰؛وœ¯ه¤„çگ†ï¼Œن½؟ه‡¶وپ¶çڑ„ه½¢è±،ن¸چه¤±ç¾ژو„ں,و€ھه¼‚çڑ„ه½¢è±،é€ڑن؛ژوƒ…çگ†ï¼Œن½؟ن¹‹ç¬¦هگˆه®،ç¾ژè¦پو±‚ه’Œو¬£èµڈ趣ه‘³م€‚

ن½›وœ¬ç”ںو•…ن؛‹هڈٹن¼ و‰؟祖ه¸ˆç»کç”»م€‚è؟™ç±»ç»ک画,هں؛وœ¬ن¸ٹهœ¨هگ„ه¯؛هگ„و®؟ه ‚都وœ‰م€‚“ن½›ن¼ â€وڈڈç»کن؛†ن½›ç¥–é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼ن¸€ç”ںç»ڈهژ†ï¼Œن¸»è¦پوƒ…èٹ‚وœ‰ن¹کè±،ه…¥èƒژم€پèٹ±ه›é™چç”ںم€پن¸ƒو¥ç”ںèژ²م€پو¯”و¦ن¼ڈè±،م€پçژ‹هگه‡؛è،Œم€په¤œهچٹ逾هںژم€په…ه¹´è‹¦ن؟®م€پو ‘ن¸‹وˆگéپ“م€پن¼ ç»ڈ说و³•م€پهژ†ç»ڈهچپéڑ¾م€پن½›ç¥–و¶…و§ƒم€پهˆ†هڈ–èˆچهˆ©ç‰ç‰م€‚“وœ¬ç”ںâ€وک¯è،¨çژ°é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼é™چç”ںه‰چه‡ ن¸–çڑ„ن¼ 说و•…ن؛‹ï¼Œن¸»è¦پوœ‰â€œه¤§هگˆو‰‹وœ¬ç”ںم€پو‘©è¯ƒèگ¨هںµوœ¬ç”ںم€په–„هڈ‹وœ¬ç”ںâ€ç‰ه†…ه®¹م€‚ن¸€èˆ¬هœ¨ç»کç”»ن½œه“په½“ن¸ï¼Œه°†è؟™ن¸¤ç§چه†…ه®¹ç»کهˆ¶وˆگن¸€ن½“م€‚و‹‰هچœو¥ه¯؛ن»¥ه¤§ç»ڈه ‚é—¨و¥¼هژ¢ه»“ه†…çڑ„وœ€ن¸؛ه…¸ه‹ï¼Œه®½ç؛¦ن؛Œهچپن؛”米,é•؟ç؛¦ن¸€ç‚¹ن؛”米,色ه½©è‰³ن¸½ï¼Œç”»و³•ç»†è…»ï¼Œوک¾ç¤؛ن؛†ه®‰ه¤ڑç»کç”»è‰؛وœ¯çڑ„ç»ه¦™ه’Œé«ک超م€‚虽هژ†ن¹…而ن»چ色وکژ,ن؛؛物و ©و ©ه¦‚ç”ں,ه¯Œوœ‰هٹ¨و€په’Œç”ںو°”م€‚وœ€ه°ڈçڑ„ن؛؛物هˆڑ1ه…¬هˆ†ï¼Œè€Œوœ€ه¤§è€…وœ‰ن؛Œهچپن؛”ه…¬هˆ†م€‚ه±±و°´و ‘وœ¬ï¼Œé¸ںè¯èٹ±é¦™م€‚ه……هˆ†ن½“çژ°ن؛†èƒ½م‚¨ه·§هŒ ç†ں练çڑ„وٹ€وœ¯ه’Œé«که؛¦çڑ„و™؛و…§م€‚هڈ¯وƒœè؟™ه·¨ه¹…ç”»ه»ٹن؛ژ1985ه¹´4وœˆ7و—¥éڑڈهگŒه¤§ç»ڈه ‚ن»کن¹‹ن¸€ç‚¬ï¼Œوœ‰ه¹¸çڑ„وک¯ه…ڑه’Œه›½ه®¶هڈˆو‹¨ه·¨èµ„ن؛ژ1990ه¹´10وœˆه†چه؛¦و–°ه»؛é‡چç»کم€‚ه·¥هŒ وک¯ن»ژçƒè´،请و¥çڑ„“ن؛”ه±¯â€ç”»ه¸ˆï¼Œن½؟è؟™ن¸ھه·¨ه¹…é•؟ه»ٹçڑ„م€ٹن½›وœ¬ç”ںن¼ م€‹ه†چه±•و–°ه§؟,ن»چن¸چه¤±ه…¶هژںوœ‰çڑ„ç»کç”»è‰؛وœ¯é£ژ貌م€‚هڈ¦ه¤–,è؟کوœ‰هŒ»èچ¯ه¦é™¢çڑ„م€ٹه¼¥ه‹’ن½›ه‡€ç•Œم€‹çڑ„é£ژو ¼ن¹ںن¸؛ن¸€ç»م€‚è؟™ن؛›é•؟篇è؟çژ¯ç”»ه¹…,و´‹و´‹و´’و´’,è”ڑن¸؛ه¤§è§‚,ه¼ک篇ه·¨هˆ¶ï¼Œç”ڑوœ‰و°”é„,هœ¨ه›½ه†…ه£پç”»هڈ²ن¸ٹه‡ن¸؛罕è§پن¹‹ن½œم€‚

ن¼ و‰؟祖ه¸ˆç»کç”»م€‚ن¸»è¦پوک¯è—ڈن¼ ن½›و•™هژ†ن»£ه¸ˆه¾’辗转وژˆو•™çڑ„ن¸–系肖هƒڈم€‚هگ„ن¸ھه¯؛院,و— è®؛وک¯ه£پç”»è؟کوک¯ه”گهکژç»ک画,و¯”و¯”çڑ†وک¯م€‚ه…¶ن¸ï¼Œه®—ه–€ه·´ه¤§ه¸ˆه’Œهژ†è¾ˆè¾¾èµ–ه–‡هک›م€پçڈ禅ه¤§ه¸ˆن»¥هڈٹه®‰ه¤ڑهœ°هŒ؛é«کهƒ§ه¤§ه¾·çڑ„ه°¤ن¸؛ç¹په¤ڑم€‚ه®—ه–€ه·´ه¤§ه¸ˆçڑ„ç”»هƒڈ,é‡چ点çھپه‡؛ه¸ˆه¾’ن¸‰ه°ٹهƒڈم€‚وœ‰çڑ„ن¸؛هچ•ن؛؛画,ن¸»è¦پçھپه‡؛ه…¶ن»ھو€په½¢è±،ï¼›وœ‰çڑ„ن¸؛群画,ن¸»è¦پوڈڈç»ک该ه¸ˆهڈٹè¾…هٹ©è؟™ن½چه¤§ه¸ˆçڑ„诸ه¤ڑهگچهƒ§م€‚

وٹ¤و³•ç¥ç¥—ç»کç”»م€‚è؟™ç±»ç»کç”»ن¸ï¼Œن»¥ه››ه¤§ه¤©çژ‹وœ€ن¸؛و™®éپچ,ه¦é™¢ه’Œن½›و®؟و£é—¨ن¸¤ن¾§ï¼Œéƒ½و»،ه£پç»کهˆ¶ï¼Œé«که¤§è€Œه¨پو¦ï¼ŒوŒ؛و‹”而ه°ٹè´µم€‚ن½›و•™è¯´هچ°ه؛¦é،»ه¼¥ه±±è…°وœ‰ن¸€ه±±هگچن¸؛çٹچ陀罗ه±±ï¼Œه±±وœ‰ه››ه³°ï¼Œهگ„وœ‰ن¸€çژ‹ه±…ن¹‹ï¼Œهگ„وٹ¤ن¸€ه¤©ن¸‹و•…هگچم€‚ه››ه¤§ه¤©çژ‹و‰€ه±…ن¹‹ه¤©ç§°ن¸؛ه››ه¤©çژ‹ه¤©م€‚ن¸œè¾¹وœ‰ن¸€هڈ«é»„金هںµï¼Œن¸ٹن¸؛وŒپه›½ه¤©çژ‹é©»هœ°ï¼Œو¤çژ‹هگچو¯—وڈگ诃,ç®،è¾–ن¸œèƒœè؛«و´²ï¼Œè؛«ç™½è‰²ï¼Œو‰‹وŒپçگµçگ¶م€‚هچ—è¾¹ن¸€ن¸ھهڈ«çگ‰ç’ƒهںµï¼Œن¸ٹن¸؛ه¢é•؟ه¤©çژ‹é©»هœ°ï¼Œو¤çژ‹هگچç´¯وµپ璃,ç®،è¾–ç»éƒ¨و´²ï¼Œè؛«é’色,وŒپه®ه‰‘م€‚هچ—è¾¹ن¸€ن¸ھهڈ«ç™½é“¶هںµï¼Œن¸ٹن¸؛ه¹؟ç›®ه¤©çژ‹ï¼Œو¤çژ‹هگچو¯—çگ‰هچڑهڈ‰ï¼Œç®،è¾–è¥؟牛è´؛و´²ï¼Œè؛«ç؛¢è‰²ï¼Œو‰‹ç»•ن¸€é¾™م€‚هŒ—è¾¹ن¸€ن¸ھهڈ«و°´و™¶هںµï¼Œن¸ٹن¸؛ه¤ڑé—»ه¤©çژ‹é©»هœ°ï¼Œو¤çژ‹هگچو¯—و²™é—¨ï¼Œç®،è¾–هŒ—ن؟±ç½—و´²ï¼Œè؛«ç»؟色,هڈ³و‰‹وŒپن¼ï¼Œه·¦و‰‹وŒپé“¶é¼ ï¼Œه†…هœ°ن½›ه¯؛ن¸çڑ„ه››ه¤§ه¤©çژ‹ن¸ژè—ڈن¼ ن½›و•™ه¯؛院ن¸çڑ„ه½¢è±،ن¸چ相ن¸€è‡´م€‚è؟™ç§چç¥è±،ن¸€ن½†è؟›ه…¥è—ڈن¼ ن½›و•™ه¯؛院,éڑ¾ه…چو³¨ه…¥è—ڈو°‘و—ڈçڑ„ç»کç”»ه®،ç¾ژ观ه؟µم€‚ه¦‚ه…¶é¢éƒ¨çڑ„眉م€پé،»م€پ眼م€پمƒو›´ç±»ن¼¼è—ڈهŒ؛çڑ„وٹ¤و³•ç¥هƒڈم€‚ه®‰ه¤ڑهœ°هŒ؛هگ„ه¤§ï¼Œه¯؛院ن¸ï¼Œè؟™ç±»وٹ¤و³•ç¥هƒڈ颇ه¤ڑ,وŒ‰ه…¶و•™ن¹‰ï¼Œن¼ 说ن¸çڑ„هگ„ç±»ه¦–é”鬼و€ھ,ه¤–هںںه¼‚و—ڈçڑ„ن¸€هˆ‡ç²¾و€ھ都被ن½›و³•و‘„وœچ,被ه½“وˆگوٹ¤و³•ç¥م€‚ن¸چهگŒç»ڈن¹‰هˆ†ن¸؛许ه¤ڑ部类,ه†چهٹ ن¸ٹن¸€ن¸ھç¥ç¥—è؟کوœ‰و•°ç§چه½¢è±،هڈکه¼‚,致ن½؟è؟™ن؛›ه¯†ه®—وٹ¤و³•ç¥ه¤ڑهˆ°ن¸چ胜وڑن¸¾çڑ„程ه؛¦م€‚و³•çژ‹م€پو€–ç•ڈ金هˆڑم€پن¾و€™م€پهگ‰ç¥¥ه¤©ه¥³م€په°ٹ胜ن½›و¯چ马ه¤´وکژçژ‹ç‰ç‰ï¼Œه¤§éƒ½ç›¸è²Œç‹°ç‹ن¸‘陋,é¢è‰²é’ç؛¢ï¼Œç„°çœ‰و€’目,و‰‹وŒپهگ„ç§چو³•ه™¨ï¼Œè„ڑè¸ڈن¸چهگŒé¬¼و€ھ,ه°½هٹ›ه®£وں“ن½›و•™çڑ„ه¨پو…‘م‚«é‡ڈم€‚

ه¯؛院هگ„ç§چه»؛ç‘ç»کç”»م€‚çژ²çگ…و»،ç›®çڑ„ç»کç”»è‰؛وœ¯ن¹‹è‹‘ن¸ï¼Œè؟کوœ‰ن¸چه°‘ه»؛ç‘ç»کç”»م€‚هگ„ه¯؛院و®؟ه ‚,é€ڑè؟‡è£…饰و€§èٹ±ç؛¹ه›¾و،ˆï¼Œن½؟è؟™ن؛›ه®ڈن¼ںم€په؛„ن¸¥م€په¯Œن¸½ه ‚çڑ‡çڑ„è—ڈن¼ ن½›و•™ه¯؛院ه’Œن½›ه،”跃然ه’«ه°؛ç”»ه·»ن¹‹ن¸ٹ,è؟™ç§چه€¾و³¨è¾›ه‹¤و±—و°´ه’Œè،¨çژ°و™؛و…§ç»“و™¶çڑ„è‰؛وœ¯و°ن½œï¼Œو— ن¸چن»¤ن؛؛èµهڈ¹م€‚ن»¥و‹‰هچœو¥ه¯؛ه¤§ç»ڈه ‚ن؛Œو¥¼هگژن¾§çڑ„م€ٹه™¶ن¸¹ه¯؛م€‹م€پم€ٹ色و‹‰ه¯؛م€‹م€پم€ٹه“²èڑŒه¯؛م€‹ن¸‰ه¯؛ç»کç”»ن¸؛ه…¸ه‹ï¼Œé«که¤§é›„ن¼ں,و°”هٹ؟磅礴,ه†چçژ°ن؛†è¥؟è—ڈè—ڈن¼ ن½›و•™و ¼é²پو´¾ن¸‰ه¤§ه¯؛院çڑ„é£ژ貌,ن½؟و‹‰هچœو¥ه½“هœ°هƒ§ن؟—و°‘ن¼—,و¯ڈو—¥ç»œç»ژن¸چç»هœ°ه‰چه¾€هڈ©ه¤´وœو‹œم€‚هٹ ن¹‹هœ¨ه¢™ه£پو³¥هœںن¸و··وœ‰é‡‘银çڈ ه®ه’Œوںگé«کهƒ§çڑ„èˆچهˆ©ç‰ï¼Œè®¸ه¤ڑهœ°و–¹ه·²è¢«ن؛؛ن»¬ه‰¥é£ں,وک¾ç¤؛较ن¸؛ç¥ç§کم€‚è؟™ç§چه£پ画,وˆ‘ن»¬هœ¨è€ƒه¯ںè؟‡ç¨‹ن¸ï¼Œهœ¨é’وµ·çڑ„ه،”ه°”ه¯؛م€پن½‘ه®په¯؛ن»¥هڈٹه¹؟و…§ه¯؛ن¸éƒ½و›¾è§پهˆ°è؟‡م€‚هڈ¦ه¤–,هگ„و®؟çڑ„é£وھگم€پو–—و‹±م€پو³•è½®م€پهگ‰ç¥¥é¹؟م€په¹،ه¹¢ç‰ï¼Œه†چهٹ ن¸ٹéڑڈé£ژé£ک鸣çڑ„و‹±é“ƒï¼Œن½؟ن؛؛ن»¬ن»؟ن½›è؟›ه…¥ن؛چن½›é—¨ه¢ƒç•Œم€‚è؟™ç§چè‰؛وœ¯و•ˆوœو£وک¯é€ڑè؟‡é™ç‰©ن¸وڈ‰è؟›و‹±é“ƒçڑ„هٹ¨و„ںه®çژ°çڑ„م€‚

装饰هڈٹه…¶ه®ƒç»کç”»م€‚çژ°ه®ن¸çڑ„ن½›و•™هœ£è؟¹ï¼Œè¦پو¯”é£کو¸؛è™ڑه¹»çڑ„“ه‡€هœںâ€م€پ“ç¦ڈç”°â€و›´èƒ½و؟€هڈ‘ن؛؛ن»¬ه¯¹ن½›ه›½çڑ„هگ‘ه¾€م€‚و•…ن½›و•™ه¾’ن»¬ن¸؛ن؛†ه¹؟ه¼کن½›و³•ï¼Œç»که²€ن؛†ه¤§é‡ڈçڑ„ه»؛ç‘é£ژو™¯ç”»ï¼Œن»¥هڈٹه›هںژم€پو—¥وœˆوکں轨م€پهٹ¨ç‰©م€پèٹ±هچ‰م€پو¢µو–‡ه›¾و،ˆç‰هگ‰ç¥¥ه›¾ç”»ï¼Œç‹¬ه‡؛ه؟ƒè£پ,هˆ«ه…·ن¸€و ¼م€‚ن¸€ه¹…ه›¾ن¸ï¼Œن¸ٹوœ‰و—¥وœˆé£ç¦½ï¼Œن¸‹وœ‰و²³وµپم€پé±¼م€پèڈ©èگ¨م€پن¸ٹه¸ˆم€په»؛ç‘……,çٹ¹ه¦‚ن¸€ن¸ھن¸‡هچƒن¸–界,هŒ…ç½—ن¸‡è±،,ه…‰و€ھ陆离م€‚ç”»ن¸ن¸»é¢کن؛؛物,هœ¨هگ„ه¼ڈه»؛ç‘çگ¼و¥¼ن¸ï¼Œو´»çپµو´»çژ°م€‚ن¸€ه؛§ه؛§ه»؛ç‘组织ه¾—و ‰و¯”é³و¬،,错èگ½وœ‰è‡´ï¼Œé‡‘碧辉煌,وœ‰çڑ„è؟کé…چوœ‰ن»ژن؛‹هگ„ç§چه®—و•™و´»هٹ¨çڑ„ن؛؛物,熙熙و”کو”کâ€ç»™هڈ¤و؟ç”»é¢ه¹³و·»ن؛†è®¸ه¤ڑç¥و°”م€‚ه¦‚و‹‰هچœو¥ه¯؛هŒ»èچ¯é™¢ç»کهˆ¶çڑ„م€ٹه®—ه–€ه·´ه¤§ه¸ˆè؟›ه…¥ن½›ه›½ه›¾م€‹ï¼Œوœ‰ه¤©ه ‚,وœ‰ن؛؛间,وœ‰çگ¼éکپ,وœ‰ه½©è™¹ï¼Œوœ‰èچ‰هژں,وœ‰و²³وµپ,وœ‰ه¤©ه¥³ï¼Œوœ‰ن½›ه°ٹ,وڈڈç»کن؛†ه®—ه–€ه·´ه¤§ه¸ˆهœ†ه¯‚هگژ,è؟›ه…¥ن½›ç•Œو—¶çڑ„هٹ¨ن؛؛وƒ…و™¯م€‚ن½›ه’Œن¾›ه…»ه¤©ه¥³ن»¬وگن¸ٹن؛†ن؛”ه½©و،¥ï¼Œو‰‹وŒپه®ن¼م€پ胜ه¹¢م€پو³•è؛ه’Œé¦™çپ«ï¼Œوک¯ه£پç”»è‰؛وœ¯ن¸çڑ„çڈچه“پم€‚é£ç¦½èµ°ه…½ç»کç”»ن¸çڑ„م€ٹه’Œç¦ه››ه…„ه¼ںم€‹ه›¾ï¼Œن¸€èˆ¬ç»کن؛ژو®؟ه ‚é—¨ه»ٹن¸¤ن¾§.ن¸ٹé¢çڑ„金é¸،م€پçژ‰ه…”م€پ猴هگم€په¤§è±،ه››ç§چçڈچه¥‡هٹ¨ç‰©è؟ن¸؛ن¸€ن½“,用و¤هٹ¨ن؛؛ç”»é¢.è±،ه¾پç€ن؛؛ن»¬ه’Œç¦ç›¸ه¤„,ه…±هگŒç”ںهک,و—¢ç¬¦هگˆه…¶ن½›و•™و•™è¯«ن¸çڑ„çگ†è®؛,هڈˆوœ‰ç€é‡چè¦پçڑ„çژ°ه®و„ڈن¹‰م€‚هڈ¦ه¤–,م€ٹن¸ƒçڈچه®ه›¾م€‹م€پم€ٹه¤§é¹ڈ金ç؟…é¸ںه›¾م€‹م€پم€ٹن؛”ه¦™و¬²م€‹م€پم€ٹه…«ç‘相م€‹ç‰هگ‰ç¥¥ه›¾و،ˆï¼Œهœ¨هگ„ه¤§ه¯؛院ç»کç”»ن¸ï¼Œéڑڈو—¶هڈ¯è§پ,ه½“ن½ و¥ه…¥ن»»ن½•ن¸€ه؛§ه¯؛院و—¶ï¼Œه±•çژ°هœ¨ن½ 眼ه‰چçڑ„و—¢وک¯ن½›و•™ه¤©ه›½ï¼Œهڈˆوک¯è‰؛وœ¯ن¹‹ه®«ï¼Œè®©ن؛؛ه¦‚ç—´ه¦‚醉,眼èٹ±ç¼ن¹±م€‚

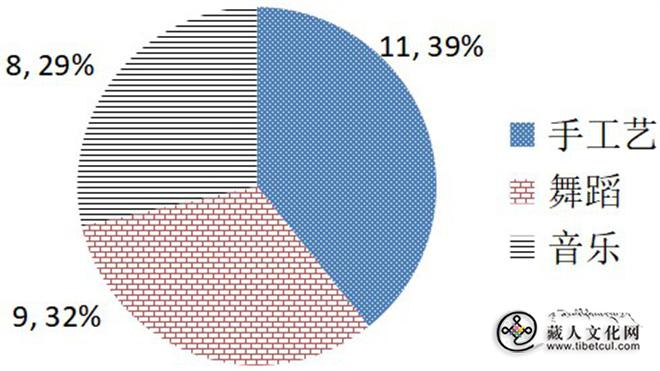

ه››م€پç»کç”»ç§چç±»

ه®‰ه¤ڑè—ڈهŒ؛çڑ„ç»کç”»è‰؛وœ¯ï¼Œç»ڈè؟‡é•؟وœںçڑ„وµپن¼ ه’Œهڈ‘ه±•.,هœ¨وœ¬و°‘و—ڈهڈ¤è€پçڑ„ن¼ ç»ںç»کç”»è‰؛وœ¯çڑ„هں؛ç،€ن¸ٹ,هگ¸و”¶ن؛†هڈ¤هچ°ه؛¦م€په°¼و³ٹه°”ن»¥هڈٹه†…هœ°ç‰ه›½ه®¶ه’Œهœ°هŒ؛çڑ„ç»کç”»è‰؛وœ¯çڑ„ن¼ک点,é€گو¥ه½¢وˆگن؛†ه…·وœ‰وµ“éƒپو°‘و—ڈ特色ه’Œهœ°و–¹ç‰¹è‰²çڑ„è‰؛وœ¯ن½“系,ه†…ه®¹ن¸°ه¯Œï¼Œç§چç±»ç¹په¤ڑم€‚وŒ‰ه…¶ç±»هˆ«وœ‰ه£پç”»م€په”گهکژم€په †ç»£م€پهˆ؛绣م€پوœ¨ç‰ˆهچ°هˆ·ç”»ç‰م‚¨è‰؛م€‚هگ„هœ°ه¯؛院,馆è—ڈهچپهˆ†ن¸°ه¯Œï¼Œن¸€ه؛§ه¯؛院ه°±وک¯ن¸€ن¸ھو°‘و—ڈو–‡هŒ–è‰؛وœ¯çڑ„ه®ه؛“ه’Œهچڑ物馆م€‚

1م€په£پç”»م€‚ه£پç”»هœ¨ه®‰ه¤ڑهگ„ه¯؛院ن¸çڑ„ه®¹é‡ڈ相ه½“ه®ڈه¤§م€‚ن»ژن½›و•™و•™ن¹‰م€پç¥è¯ن¼ 说م€پهژ†هڈ²و•…ن؛‹م€پç”ںو´»هœ؛و™¯هˆ°ه±±و°´é£ژن؛‘م€پç؟ژو¯›èٹ±هچ‰م€په›¾و،ˆè£…饰,ه‡ ن¹ژو— و‰€ن¸چهŒ…,è،¨çژ°çڑ„ه†…ه®¹وپن¸؛ن¸°ه¯Œه¤ڑو ·م€‚

ه£پ画,è—ڈè¯ç§°ن¸؛“و±ںه،کâ€ï¼Œو–‡ه—ن¸ٹ称“ه¾·ه¸ƒçƒâ€وˆ–“罗هگˆçƒâ€ï¼Œن¸€èˆ¬وŒ‡ç›´وژ¥ç»کن؛ژç»ڈه ‚ه¢™ه£پوˆ–ç»کن؛ژه¢™ه£په¤§ه°ڈ相هگŒçڑ„ه¸ƒن¸ٹوŒ‚هœ¨ه¢™ه£پن¸ٹçڑ„ç»کç”»م€‚ه…¶é¢ç§¯هڈ¯ه¤§هڈ¯ه°ڈ,ه¤ڑن¸؛ه¤§ه¹…ه·¨ن½œï¼Œن¸€èˆ¬é«کç؛¦ن¸¤ç±³è®¸م€‚è؟™ç§چ较ن¸؛و™®éپچ,ه¦‚و‹‰هچœو¥ه¯؛و—¶è½®ه¦é™¢م€پé—»و€ه¦é™¢م€پن¸ٹن¸‹ç»éƒ¨ه¦é™¢م€په–œé‡‘هˆڑه¦é™¢ï¼Œé’وµ·ه،”ه°”ه¯؛çڑ„ه¤§ç»ڈه ‚م€په¤§é‡‘瓦و®؟م€په¼¥ه‹’ن½›و®؟م€پو–‡و®ٹèڈ©èگ¨و®؟م€په¯†ه®—ç»ڈ院م€پéک؟هک‰و´»ن½›é™¢ï¼Œن½‘ه®په¯؛çڑ„ه¤§ç»ڈه ‚ç‰و£و®؟ه†…ه£په‡ ن¹ژ都وœ‰è؟™ç§چه£پç”»م€‚ه£پç”»çڑ„وں“و–™ï¼Œé‡‡ç”¨çں؟物质颜و–™ï¼Œوœ‰و•°هچپن¸ھه“پç§چ,ç»کç”»و—¶é¢œو–™ن¸è°ƒه…¥هٹ¨ç‰©è¯¥ه’Œç‰›èƒ†و±پ,ن»¥ن¾؟ن؛ژه‡ه›؛,起هˆ°ن؟وŒپه…‰و³½ï¼Œه¢ه¼؛牢ه›؛çڑ„ن½œç”¨م€‚ه…¶و–¹و³•وک¯ه°†ه¢™é¢ç”¨çں³çپ°ç‰وٹ¹ه¹³ه†چç»ک,ç»کهگژ用èڑ•é’ه’Œهٹ ه·¥è؟‡çڑ„è‘«é؛»و²¹ç‰é€ڈوکژو²¹و–™و¶‚ن؛ژè،¨é¢ï¼Œن½؟ه®ƒن؟وŒپه…‰و³½م€‚

ه£پç”»هڈ–وگه†…ه®¹ï¼Œوœ‰ن½›èڈ©èگ¨ç½—و±‰م€پوٹ¤و³•ç¥م€پé‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼ن¸ڑ绩م€پن½›ç»ڈهڈک相م€پè—ڈو—ڈهژ†هڈ²ن¼ 说م€پهژ†هڈ²è‘—هگچن؛؛物م€پهگچ胜هڈ¤ه¯؛é£ژو™¯م€پèٹ±هچ‰هٹ¨ç‰©هŒ»ه¦ه›¾هڈٹه…¶ه®ƒç»کç”»م€‚وˆ‘ن»¬ن؛ژ1985ه¹´12وœˆï¼Œه°±و‹‰هچœو¥ه¯؛馆è—ڈو–‡ç‰©هپڑè؟‡ن¸€و¬،细致ç»ںè®،,ن»…ه°±ه£پ画而言,و‹‰هچœو¥ه¯؛هŒ»èچ¯ه¦é™¢ه†…ه£پç”»وœ‰12ه¹…,و–‡و®ٹèڈ©èگ¨و®؟ه†…4ه¹…,白ن¼ç›–ن½›و®؟ه†…32ه¹…,é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼ن½›و®؟ه†…12ه¹…,ن¸ٹç»éƒ¨ه¦é™¢ه†…27ه¹…,ه®—ه–€ه·´ن½›و®؟ه†…ه£پç”»17ه¹…,狮هگهگ¼ن½›و®؟ه†…4ه¹…,ه¤ڈهچœو—¦ن½›و®؟ه†…4ه¹…,ه…±è®،112ه¹…,è؟کن¸چهŒ…و‹¬ن¸‹ç»éƒ¨ه¦é™¢م€پé—»و€ه¦é™¢م€پهک‰وœ¨و ·ن½›ه®«ç‰ن¸»ن½“ه»؛ç‘ه†…çڑ„ه£پç”»م€‚

ه¦‚ه،”ه°”ه¯؛,ن¹ںوک¯ن¸€ه؛§ن»·ه€¼è؟هںژçڑ„è‰؛وœ¯ه®ه؛“,è؟™é‡Œو”¶è—ڈç€هگ„ç§چ罕è§پçڑ„è‰؛وœ¯çڈچه®ï¼Œه°¤ن»¥â€œè‰؛وœ¯ن¸‰ç»â€è€Œè‘—称,那精ç¾ژهچژن¸½çڑ„ه£پç”»م€پ独ه…·ن¸€و ¼çڑ„ه †ç»£م€پç¾ژه¦™ç»ن¼¦çڑ„é…¥و²¹èٹ±ï¼Œه°†ن¸€ه؛§ه؛§و®؟ه ‚装饰ه¾—ه¦‚锦ن¼¼ç»£م€‚ه¦‚ه¤§é‡‘瓦و®؟ن¸çڑ„ن¸¹ه¢ه®‰ن؟®ه’Œçˆ±ه…‹ه¤ڈو‹‰ه£پ画,وپن¸؛çڈچè´µم€‚ن¸¹ه¢ه®‰ن؟®وک¯و²³هچ—è’™و——第ن؛Œن»£ن؛²çژ‹ï¼Œن؛ژè—ڈهژ†çپ«è™ژه¹´(هچ³ه…¬ه…ƒ1746ه¹´)ن؛²çژ‹ه¤«ه¦‡هپڑ该ه¯؛çڑ„و–½ن¸»ï¼Œه¥‰هˆ¶ن؛†ه¤§é‡‘瓦و®؟çڑ„ن¾ن¸ڑ饰物,该ه¯؛هƒ§ن¼—و„ںه؟µو–½ن¸»هٹںه¾·ï¼Œه°†ه…¶è‚–هƒڈç»کن؛ژه¤§و®؟ه†…ه£پ,至ن»ٹن؟هکه®Œه¥½م€‚و•´ن¸ھç”»é¢ï¼Œوœ‰ن؛”ن¸ھن؛؛物ه‡؛çژ°ï¼Œن؛²çژ‹ن¸ژçژ‹ه¦ƒè؛«ه±…ه®ه؛§ï¼Œç©؟هچژن¸½çڑ„è’™هڈ¤وœچ装,وˆ´ç€çڈچ贵耳çژ¯ï¼Œو‰‹وŒپçڈچه®ï¼Œن¾چ者ن¸‰ن؛؛ه±…ه·¦هڈ³ن¸¤ن¾§ï¼Œن؛؛物ن»¥ه°ٹن¾چوœ‰هˆ«ï¼Œو ©و ©ه¦‚ç”ں,ç؛؟و،وµپ畅,ه®ن¸؛çڈچه“پن½³ن½œم€‚ن¸؛ç ”ç©¶و—©وœںé’وµ·è’™هڈ¤و—ڈوœچ饰,وڈگن¾›ن؛†ه®è´µèµ„و–™م€‚هڈˆه¦‚ه¤§ç»ڈه ‚ه†…çڑ„é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼è¯ç”ںه£پ画,ن¼ 说é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼هœ¨و— و•°و¬،è؟ç»è½¬ن¸–ن¸ï¼Œن¸؛و™®ه؛¦ن¼—ç”ں,ه†³ه®ڑé™چç”ںن؛؛间,هœ¨è؟¦و¯—ç½—هچ«ه›½ه‡€é¥çژ‹و‘©è€¶ه¤«ن؛؛ه®¶ن¸é™چèƒژم€‚ن¹کو‘©è€¶ه¤«ن؛؛ç،觉و—¶ï¼ŒهŒ–ن½œه°ڈè±،ه…¥èƒژم€‚è¯ç”ںو—¶هˆ»ï¼Œو‘©è€¶ه¤«ن؛؛وŒ‰ه½“هœ°é£ژن؟—,ه›ه¨که®¶ç”ں育,路è؟‡ه…°و¯—èٹ±ه›و—¶ï¼Œè‡ھçں¥ه‡؛ç”ںو—¶هˆ»ه·±هˆ°ï¼Œن؛ژوک¯ه°±ç«¯ç«‹و ‘ن¸‹ï¼Œهڈ³و‰‹و”€ç€ن¸€و ھو— ه؟§و ‘و,é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼ن»ژه¥¹هڈ³èƒپه‡؛ç”ںم€‚è؟™و—¶هگ 陀ه’Œه©†ç½—é—¨و•™ن¸ن¸¤ن½چوœ€é«کçڑ„ç¥ه¸é‡ٹه’Œو¢µه¤©و¥è؟ژوژ¥é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼ï¼Œه¹¶ç”¨هڈŒو‰‹وŒ‰وچ§ه©´ه„؟,é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼هگ‘ه››و–¹ن¸ٹن¸‹هگ„è،Œن¸ƒو¥ï¼Œè„ڑن¸‹ç”ںه‡؛ن¸ƒوœµèژ²èٹ±م€‚è؟™ه¹…ه£پç”»ه°±ه†چçژ°ن؛†ه½“و—¶é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼è¯ç”ںو—¶çڑ„وƒ…و™¯م€‚çœںهˆ‡و„ںن؛؛,ه¾®ه¦™ه¾®è‚–م€‚ه¦‚ه¯†ه®—ç»ڈ院çڑ„و— é‡ڈه…‰ن½›ه£پç”»م€پ献و›¼èŒ¶ç½—ه£پ画,ه°ڈ金瓦و®؟ه†…çڑ„هگ‰ç¥¥ه¤©ه¥³هƒڈ,éک؟هک‰و´»ن½›é™¢çڑ„éک؟هک‰و´»ن½›ن¸–ç³»ه›¾م€په…«هچپوˆگه°±هƒ§ن؟®éپ“ه£پ画,هچ´è¥؟و´»ن½›é™¢çڑ„ه®ˆèˆچه£پ画,ه‡ن¸؛ه،”ه°”ه¯؛ه£پç”»ن¸çڑ„ن¼ک秀ن½œه“پم€‚ه®ˆèˆچه£پç”»ه°¤ن¸؛ن¸€ç»ï¼Œç”»ن¸و•°ن¸ھهƒ§ن¾£èµ¶ç€وˆ–éھ‘ç€ه¤§è±،,و²؟ç€ن¸€و،و›²وٹکçڑ„ه¤§éپ“èµ°هگ‘وپن¹گن¸–ç•Œم€‚路途çڑ„终点وک¯ن¸€و³•هٹ›و— è¾¹çڑ„ن½›ه°ٹ,画ن¸وœ‰ه±±وœ‰و°´وœ‰ن؛؛,وœ‰è“ه¤©م€پ白ن؛‘م€پهٹ¨ç‰©م€پé›ھه±±ه’Œوˆ؟ه±‹ï¼Œو›´وœ‰و—¥وœˆم€پèٹ±èچ‰ه’Œو ‘وœ¨ï¼Œè¯´ن؛؛é—´ن¼¼ه¤©ه ‚,说ه¤©ه ‚و›´ن¼¼ن؛؛间,ه¦™è¶£و¨ھç”ں,给ن؛؛و— ç©·çڑ„éپگوƒ³م€‚

2م€په”گهکژم€‚ه”گهکژ,系è—ڈè¯éں³è¯‘称谓,هœ¨è—ڈè¯ن¸ن¼¼ن¹ژو— و„ڈهڈ¯é‡ٹ,è؟™ن¸ژه›½ه†…çڑ„هچ·è½´ç”»ه¾ˆç›¸ن¼¼م€‚ه®ƒوک¯è—ڈو—ڈç»کç”»è‰؛وœ¯ن¸çڑ„ن¸€é¢—çپ؟烂çڑ„وکژçڈ ,ه…·وœ‰é²œوکژçڑ„و°‘و—ڈ特点ه’Œوµ“éƒپçڑ„ه®—و•™è‰²ه½©ن»¥هڈٹ独ه…·çڑ„è‰؛وœ¯é£ژو ¼م€‚ه…¶ç²¾و¹›çڑ„ه·¥è‰؛ه’Œç¥è¯èˆ¬هٹ¨ن؛؛çڑ„ç”»é¢ن؛«èھ‰ن¸–界,ن»£è،¨ç€è—ڈو—ڈç»کç”»è‰؛وœ¯çڑ„وœ€é«کوˆگه°±ï¼Œوک¯ç¥–ه›½è‰؛ه›ن¸ه¼•ن»¥è‡ھè±ھçڑ„ه®è´µو–‡هŒ–éپ—ن؛§م€‚وچ®وœ‰ه…³ن؛؛ه£«è€ƒè¯پï¼ڑ“ه”گهچ،وœ€و—©ه‡؛çژ°çڑ„و—¶ن»£ï¼Œوک¯هœ¨ه…¬ه…ƒن¸ƒن¸–ç؛ھن¸ٹهچٹهڈ¶ï¼Œن½†çœںو£ه¼€ه§‹ه¹¶ه¤§é‡ڈ采用è؟™ن¸€ه½¢ه¼ڈ,ه¤§ç؛¦هœ¨وکژوœم€‚ه¦‚ن»پ邦ه·´ه®¶و—ڈçڑ„è¯è‡ھهœ¨ه¸ƒو¯—称“ن»¥èƒ،هœ°ن¸ٹ锦,ه؛„ن¸¥ç”»هƒڈ,而ن½œو‚¬ه¹…,ه®è‡ھو¤ه§‹ï¼Œن»¥èµ„è¯پوکژâ€م€‚ن¸چè؟‡ï¼Œه°±ه…¶ن؛§ç”ںçڑ„ه¹´ن»£ï¼Œè؟که°ڑه¾…وˆ‘ن»¬è؟›ن¸€و¥è€ƒè¯پم€‚

ه°±ه”گهکژçڑ„ه†…ه®¹ç§چ类,وپن¸؛ن¸°ه¯Œï¼Œوœ‰ن½›هƒڈم€پèڈ©èگ¨هƒڈم€پç¥هƒڈم€پ说و³•ه›¾م€په®—و•™ن؛؛物م€پهژ†هڈ²ن؛؛物م€په®—و•™ه¯؛院م€پو•™ن¹‰م€پن½›ç»ڈو•…ن؛‹م€پç¥è¯م€په¯“言ن»¥هڈٹè±،ه¾پو°‘و—ڈه›¢ç»“çڑ„é‡چه¤§ن؛‹ن»¶ç‰م€‚ن»ژو•´ن½“و¥çœ‹ï¼Œه®—و•™ç‰¹è‰²وپه…¶وµ“هژڑ,هڈچوک ه®—و•™ه†…ه®¹çڑ„ç”»هچ·ç؛¦هچ 百هˆ†ن¹‹ه…«هچپن»¥ن¸ٹم€‚هœ¨و‹‰هچœو¥ه¯؛م€په،”ه°”ه¯؛م€پن½‘ه®په¯؛ن»¥هڈٹéڑ†هٹ،ه¯؛.ه‡ ن¹ژهگ„ن¸ھه¦é™¢م€پن½›و®؟ن»¥هڈٹو´»ن½›ه®«é‚¸ç”ڑ至هƒ§ن¾£و‰‹ن¸éƒ½وœ‰ن¸چهگŒè´¨هœ°م€په†…ه®¹هگ„ه¼‚çڑ„ه”گهکژم€‚

و‹‰هچœو¥ه¯؛,وچ®وˆ‘ن»¬ç»ںè®،,ه±•è§ˆé¦†é¦†è—ڈه½©ç»ک“é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼ن½›ه؛”هŒ–هڈ²â€ه”گهکژ31ه¹…,هŒ»èچ¯ه¦é™¢é¦†è—ڈ“çڈ禅ه¤§ه¸ˆه؛”هŒ–هڈ²ه½©ç»که”گهکژâ€17ه¹…م€پ“هک‰وœ¨و ·ه؛”هŒ–هڈ²ه”گهکژâ€5ه¹…م€پ“ه®‡ه¦¥آ·ن؛‘ن¸¹è´،ن؟ه”گهکژâ€1ه¹…ç‰هگ„ç±»ه”گهکژ105ه¹…م€‚و–‡و®ٹèڈ©èگ¨و®؟馆è—ڈ20ه¹…,白ن¼ç›–ن½›و®؟馆è—ڈ3ه¹…م€‚é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼ن½›و®؟馆è—ڈ50ه¹…م€‚ç»؟ه؛¦و¯چèڈ©èگ¨و®؟5ه¹…م€‚هک‰وœ¨و ·ن½›ه®«87ه¹…م€‚ن¸ٹç»éƒ¨ه¦é™¢134ه¹…م€‚ن¸‹ç»éƒ¨ه¦é™¢é¦†è—ڈه¼¥ه‹’ن½›ه›هںژه”گهکژ1ه¹…م€‚ه®—ه–€ه·´ه¤§ه¸ˆن½›و®؟9ه¹…م€‚ه¼¥ه‹’ن½›و®؟70ه¹…م€‚白ه؛¦و¯چèڈ©èگ¨و®؟46ه¹…م€‚ç‹®هگهگ¼ن½›و®؟16ه¹…م€‚ه–œé‡‘هˆڑه¦é™¢ç®،è—ڈ“ن¸‰ن»ھ规ه›¾â€ç‰ه”گهکژ88ه¹…م€‚ه¤ڈهچœو—¦ن½›و®؟馆è—ڈ“ه¯†و•™ç¦پè،Œç¥â€ç‰ه”گهکژ50ه¹…م€‚و—¶è½®ه¦é™¢é¦†è—ڈهگ„ç±»ه”گهکژ162ه¹…,و€»è®،887ه¹…,ه…¶و•°é‡ڈ相ه½“هڈ¯è§‚م€‚ه…¶ن¸â€œé‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼ن½›ن¹‹ه؛”هŒ–هڈ²ه”گهکژâ€م€پ“çڈ禅ه¤§ه¸ˆه؛”هŒ–هڈ²ه½©ç»که”گهکژâ€م€پ“هک‰وœ¨و ·ه؛”هŒ–هڈ²ه”گهکژâ€م€پ“ه¼¥ه‹’ن½›ه›هںژه”گهکژâ€م€پ“ن¸چهٹ¨ن½›م€پèچ¯ه¸ˆن½›ه›هںژه”گهکژâ€م€پ“ن¸‰ن»ھ规ه›¾ه”گهکژâ€م€پ“هچپن¸€é¢è§‚éں³ه”گهکژâ€م€پ“ه°ٹ胜ن½›و¯چه”گهکژâ€ç‰ï¼Œه‡ن¸؛ه”گهکژن¸çڑ„ç²¾ه“پم€‚وœ‰ن؛›ه”گهکژن¹‹هژ†هڈ²ï¼Œç”ڑن¸؛ن¹…è؟œï¼Œè€ƒه…¶هژ†هڈ²è؟œè؟œè¶…è؟‡ن؛†و‹‰هچœو¥ه¯؛çڑ„هژ†هڈ²ï¼Œç›¸ه½“ن¸€éƒ¨هˆ†وک¯هژ†è¾ˆهک‰وœ¨و ·ن»¥هڈٹهگ„ه¤§و´»ن½›و›¾èµ´è¥؟è—ڈç•™ه¦وˆ–وœهœ£و—¶ç”±è¥؟è—ڈ达赖ه–‡هک›م€پçڈ禅ه¤§ه¸ˆن»¥هڈٹهگ„ه¤§é«کهƒ§èµڈèµگçڑ„ç²¾ه“پم€‚ه¦‚çژ°هکهœ¨هŒ»èچ¯ه¦é™¢çڑ„ن¸€ه¹…ه®‡ه¦¥آ·ن؛‘ن¸¹è´،ن؟ه”گهکژ,ه°±وک¯و›¾ç»ڈ第ن؛Œن¸–هک‰وœ¨و ·ه¤§ه¸ˆèµ´è—ڈ请ه›ه¯؛院çڑ„,ه…¶هژ†هڈ²è¾ƒن¸؛و‚ ن¹…م€‚

ه¦‚ه،”ه°”ه¯؛金瓦و®؟ن¸و¥¼ï¼Œن¾›وœ‰ه®—ه–€ه·´ه¤§ه¸ˆç”¨é¼»è،€ç»کهˆ¶çڑ„è‡ھç”»ه®¶ه”گهکژ,وپن¸؛çڈچè´µم€‚و¤ç”»ه› ه¹´ن»£ن¹…è؟œï¼Œن»…能辨ه…¶è½®ه»“م€‚وچ®وœ‰ه…³هڈ²و–™è®°è½½ï¼Œه®—ه–€ه·´ه¤§ه¸ˆن¸؛能ه¦ه¾—ن½›و³•çœں谛,ن؛ژهچپه…ه²پن¾؟离ه¼€é’وµ·ه‰چه¾€è¥؟è—ڈه¦و³•م€‚ه…ه¹´è؟‡هگژ,ه…¶و¯چن؛²éه¸¸وƒ³ه؟µè؟œهژ»çڑ„ن»–,ه°±è®©ن؛؛وچژç»™ه®—ه–€ه·´è‡ھه·±ه¤´ن¸ٹçڑ„ن¸€وں白هڈ‘ه’Œن؟،,ن؟،ن¸ه†™éپ“ï¼ڑ“وˆ‘çژ°هœ¨ه¹´è؟ˆن½“è،°ï¼Œç›¼وœ›ه©ه„؟هٹ،ه؟…ه›ه®¶è§پن¸€é¢م€‚â€ه®—ه–€ه·´و”¶هˆ°و¯چن؛²ن؟،هگژ,ن¸؛ن؛†ç»§ç»و”»è¯»ن½›و•™ç»ڈه…¸ï¼Œه†³و„ڈن¸چè؟”,给و¯چن؛²ه’Œه§گه§گهگ„وچژهژ»ç”¨è‡ھه·±هˆ؛ç ´é¼»هگوµپه‡؛çڑ„è،€ç»کوˆگçڑ„è‡ھç”»هƒڈن¸€ه¹…م€‚ç‹®هگهگ¼ن½›هƒڈن¸€ه¹…,è؟™ه¹…ç”»هƒڈوک¯ç»™ن»–ه§گه§گçڑ„,هگژن»ژه¤§ه¸ˆه§گه§گçڑ„ه±…هœ°ن»ٹو¹ںن¸هژ؟è‹ڈه°”هگ‰è؟ژ请هˆ°ه،”ه°”ه¯؛,ن¾›ه¥‰ن؛ژو¤م€‚هڈ¦ه¤–ن¸€ه¹…,被هچ،هœ°ه–€ه•†ن؛؛è¯؛ه¸ƒو،‘هگ¾ه¸¦è‡³هچ،هœ°ه–€ه¯؛,至ن»ٹè—ڈن؛ژ该ه¯؛çڑ„è؟™ه¹…ç”»هƒڈ,é•؟2ه°؛,ه®½1.5ه°؛,وک¯ن»¥ه®—ه“ˆه·´ه¤§ه¸ˆè¯¸ه¸ˆهڈٹه¼ںهگن¸؛é™ھè،¬çڑ„ه¤§ه¸ˆç”»هƒڈم€‚ن¼ 说ه…¶و¥و؛گوک¯ï¼Œâ€œوکژو°¸ن¹گه¹´é—´ï¼Œه½“هœ°ه•†ن؛؛è¯؛ه¸ƒو،‘ن؟و›¾هژ»è¥؟è—ڈé¢و™¤ه¤§ه¸ˆï¼Œè؟”ه›و•…ن¹،و—¶ï¼Œه¤§ه¸ˆن»¥è‡ھه·±é¼»è،€وگ€هگˆه…¶ه®ƒé¢œو–™ç»کهˆ¶و¯”هƒڈ,让ن»–ه¸¦ç»™و¯چن؛²م€‚ه•†ن؛؛è‡ھ觉و¤هƒڈه…·ه¤§هٹ وŒپç¥هٹ›ï¼Œهڈ¦ç»کن¸€ه¹…,ه¸¦هˆ°è،®وœ¬(ه¤§ه¸ˆه‡؛ç”ںهœ°)ن؛¤ç»™ه¤§ه¸ˆو¯چن؛²ï¼Œè€Œه°†ه¤§ه¸ˆè‡ھç”»هƒڈ请هˆ°هچ،هœ°ه–€ه¯؛ن¾›ه¥‰م€‚ç”±و¤هژںه› ,هچ،هœ°ه–€ه¯؛èœڑه£°è—ڈهŒ؛,ن¹ƒè‡³وœ‰â€œâ€کن¸چو‹œهچ،هœ°ه–€ï¼Œن½•و¥ن¸‰ه¤§ه¯؛’ن¹‹è¯´â€م€‚و–‡é©وœں间,هچ،هœ°ه–€ه¯؛被و¯پ,ه¯؛هƒ§ن¹…ç¾ژé›ھéƒژه†’ç€ç”ںه‘½هچ±é™©ï¼Œو•‘ه‡؛ن؛†è؟™ه¹…ه”گهکژ,و–‡ç‰©è¢«و•‘,ن»–هچ´هگن؛†é•؟è¾¾ه…«ن¸ھوœˆçڑ„监çچ„م€‚1979ه¹´ه¯؛院é‡چه»؛هگژ,هڈˆه°†و¤ه”گهکژن¾›è‡³è¯¥ه¯؛م€‚è؟کوœ‰ه،”ه°”ه¯؛ه¤§ç»ڈه ‚çڑ„ه¼¥ه‹’ه‡€هœںو³•ن¼ڑه”گهکژ,ن¹ںن¸؛ه،”ه°”ه¯؛ه”گهکژç»کç”»çڑ„çڈچه“پم€‚

ه”گهکژ,虽然هڈ—ه®—و•™é¢کوگçڑ„é™گهˆ¶ï¼Œه†…ه®¹ه¤ڑç±»هگŒï¼Œç„¶è€Œï¼Œهœ¨ç»کç”»è‰؛ن؛؛ن»¬هœ¨هˆ¶ن½œو—¶ï¼Œه¹¶ن¸چن»¥ن¸€ن¸ھو¨،ه¼ڈن¸؛و ‡ه‡†ï¼ŒهگŒو ·çڑ„é¢کوگ,ç»ڈè؟‡ن¸چهگŒè‰؛ن؛؛çڑ„هˆ›ن½œï¼Œو— è®؛ن»ژه½¢ه¼ڈè؟کوک¯و„ه›¾éƒ½وœ‰و‰€ن¸چهگŒم€‚ه®—و•™ه†…ه®¹ن¸ه”گهکژçڑ„و„ه›¾ï¼Œه؟…é،»ن»¥م€ٹé€ هƒڈه؛¦é‡ڈç»ڈم€‹çڑ„è¦پو±‚ن¸؛ه‡†هˆ™ï¼Œن¸”و„ه›¾ن¸¥è°¨م€پهŒ€ç§°م€پن¸°و»،,ن»¥è™ڑوµژه®ï¼Œو´»و³¼ه¤ڑهڈک,ن¼کç¾ژه¤ڑه§؟,هڈچوک 社ن¼ڑهژ†هڈ²ç”ںو´»ن¹ وƒ¯ï¼›ن»¥ه¤©و–‡هژ†و³•ه’Œè—ڈهŒ»è—ڈèچ¯ç‰و–¹é¢çڑ„ç”»ه›¾ï¼Œه…·وœ‰وچ®هڈ²ن½œç”»م€پن»¥ç”»ن½œè‰؛م€پن»¥è‰؛è¯پ物م€پç”»و´¾هگ„ه¼‚çڑ„特ه¾پم€‚

ç»کهˆ¶ه”گهکژو—¶ï¼Œه·¥ه؛ڈ相ه½“ه¤چو‚而考究,首ه…ˆه¼€ه§‹ه¤‡و–™ï¼ڑ第ن¸€و¥ï¼Œé€‰ه¸ƒï¼›ç¬¬ن؛Œو¥ï¼Œن¸ٹو،†ï¼›ç¬¬ن¸‰و¥ï¼Œé“؛ه؛•ï¼›ç¬¬ه››و¥ï¼Œو‰“磨م€‚

第ن؛Œéک¶و®µç»کهˆ¶ï¼ڑ第ن¸€و¥ï¼Œç،®ه®ڑç”»é¢ن¸ه؟ƒç‚¹ï¼Œç¬¬ن؛Œو¥ï¼Œèµ·ç”»ç¨؟;第ن¸‰و¥ï¼Œه‹¾é»‘ç؛؟;第ه››و¥ï¼Œç€è‰²(ç€è‰²و¥éھ¤ï¼ڑ1م€پçµµهˆ¶ه”گهکژ采用é‡چه½©و³•ه’Œو·،ه½©و³•م€‚2م€په…ˆç€و·±è‰²ï¼Œهگژ看وµ…色م€‚3م€په…ˆç€è،£وœچ颜色,هگژç€é¢éƒ¨é¢œè‰²);第ن؛”و¥ï¼Œه‹¾ه¤چç؛؟;第ه…و¥ï¼Œوڈڈ金;第ن¸ƒو¥ï¼Œن¹¦ه†™و–‡ه—说وکژه’Œç¼–هڈ·ç پم€‚

第ن¸‰éک¶و®µوک¯è£…è،¬ï¼ڑ第ن¸€و¥ï¼Œç”¨ç»µç¼ژ镶边;第ن؛Œو¥ï¼Œن¸؛éپ®وŒ،çپ°ه°ک,ن؟وٹ¤ه”گهکژç”»èٹ¯ï¼Œن¹ںه”گهکژو£é¢هٹ ن¸€éپ“éپ®ه¹”;第ن¸‰و¥ï¼Œè£…ه¤©و†ï¼›ç¬¬ه››و¥ï¼Œن¸ٹç”»èٹ¯م€‚

第ه››éک¶و®µوک¯ن¸¾è،Œه¼€ه…‰ن»ھه¼ڈ,و–¹ه‘ٹه”گهکژو£ه¼ڈهگ¯ç”¨م€‚

ه°±è´¨هœ°è€Œè¨€ï¼Œهˆ†ن¸؛ه¸ƒم€پ绢م€پç؛¸ه‡ ç§چ,ه½©ç»کé،”و–™ن»¥é‡‘م€پ银م€پوœ±ç ‚م€پ雌黄م€پ雄黄ç‰çں؟物颜و–™ن¸؛ن¸»ï¼Œو¤چ物颜و–™و¬،ن¹‹م€‚ن¸€èˆ¬ه”گهکژن¸؛ç«–é•؟و–¹ه½¢ï¼Œن¸ه¤®çڑ„ç”»é¢ç§°ن¸؛“é؛¦éڑ†â€ï¼Œç”»é¢ه››ه‘¨ç”¨ه½©ç¼ژو‹¼وˆگ,ه…¶ç؛¢م€پ黄و،†ç§°ن¸؛ه½©è™¹ï¼Œوک¯ç²¾çپµن¹‹و°”çڑ„è±،ه¾پم€‚ن¸¤ç«¯هٹ ç،¬وœ¨è½´ه؟ƒï¼Œه؛•è¾¹è½´ه؟ƒن¸¤ه¤´è£…وœ‰è½´وں„,较ن¸؛çڈچ贵讲究çڑ„ه”گهکژè½´وں„精雕细هˆ»ï¼Œه…·وœ‰ه¾ˆé«کçڑ„è‰؛وœ¯ن»·ه€¼م€‚ن¸؛ن؛†ن؟وٹ¤ه”گهکژç”»é¢ï¼Œé€ڑه¸¸ç”¨هˆ¶وœ‰ن¸ç»¸ه¹”هگ覆盖,观èµڈو—¶وڈه¼€ï¼Œه¹”هگن¸ٹوœ‰ن¸¤و،ç‰é•؟çڑ„ه½©ه¸¦ï¼Œè—ڈè¯ç§°â€œéڑ†هچ—â€م€‚وœ‰ن؛›ه”گهکژç”»é¢ن»¥ن¸‹ن¸é—´éƒ¨ن½چ镶وœ‰ç§°ن¸؛“é€ڑن¹…â€çڑ„ç؛¢è‰²و–¹ه½¢ç»¸ç¼ژم€‚é•؟ه؛¦ن¸€èˆ¬ن¸؛ن¸€ç±³ه·¦هڈ³ï¼Œه®½ه…م€پن¸ƒهچپه…¬هˆ†ï¼Œوپه°ڈçڑ„ن»…وœ‰ه‡ هچپه…¬هˆ†ï¼Œو— 装裱,وœ€ه¤§çڑ„وœ‰ن؛”ه…هچپ米,ه®½ن¸‰م€په››هچپç±³م€‚ه¦‚ه،”ه°”ه¯؛ه’Œو‹‰هچœو¥ه¯؛ç‰ه¯؛院ن¸€ه¹´ن¸€ه؛¦çڑ„و™’ن½›èٹ‚,وœ‰ن¸‰ه¹…ç»کوœ‰é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼م€پو— é‡ڈه…‰ن½›م€په®—ه–€ه·´ه¤§ه¸ˆçڑ„ه·¨ه¹…ç”»هƒڈ,é€گه¹´è½®وچ¢ه±•ه‡؛,هˆ°و—¶ç”±و•°ç™¾هگچهƒ§ن¾£وٹ¬هگ‘و™’ن½›ه›ه±•ه‡؛,画é¢ه®ڈه¤§ï¼Œه±‚و¬،هˆ†وکژ,色و³½وکژن؛®ï¼Œه®ن¸؛ه®‰ه¤ڑهœ°هŒ؛ه®ڈه¤§çڑ„è‰؛وœ¯çڈچه“پم€‚

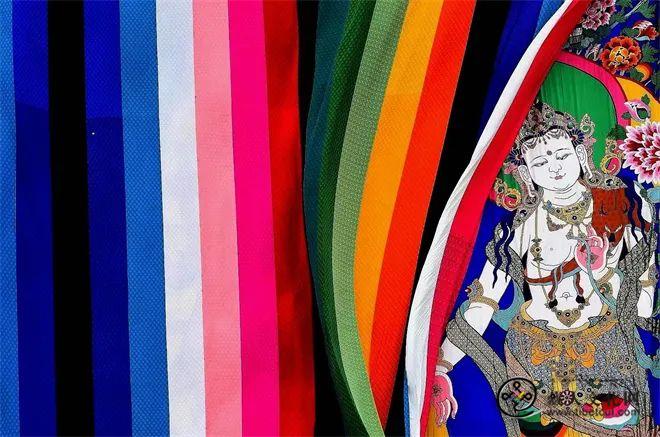

3م€په †ç»£ï¼ڑè—ڈè¯ç§°â€œç»™ه”گâ€ï¼Œن؟—称“ه †ç»£â€م€‚ه®ƒوک¯ن¸€ç§چو‰‹ه·¥ه‰ھè´´ن¸ژç»ک画相结هگˆçڑ„ن¸€ç§چè‰؛وœ¯ه“پم€‚ن¾وچ®ç”»é¢و‰€è¦پè،¨çژ°çڑ„ن؛؛ه’Œç‰©ï¼Œç”¨ن¸چهگŒé¢œè‰²çڑ„ه¸ƒه—,ه‰ھè´´ن؛ژç؛¸ن¸ٹوˆ–绢绸ن¸ٹ,然هگژ用针ç¼ه¥½م€‚ن¸؛ن؛†ه¢هٹ ç«‹ن½“و„ں,وœ‰çڑ„è؟کهœ¨é‡Œé¢ه،«ن؛›ç¾ٹو¯›وˆ–و£‰èٹ±ï¼Œç¼ç»£èµ·و¥çڑ„ç”»é¢ç”¨و¯›ه’Œé¢œè‰²ه†چوڈڈç»کهٹ ه·¥ه…·ن½“çڑ„ه½¢و€پم€‚ه †ç»£ï¼Œç»کهˆ¶ه‡؛و¥هگژ,è¦پ用ç؛¸وˆ–绢,ه¤©و†ن¸¤ن¾§هٹ هڈŒو،ه½©ه¸¦ï¼Œوک¾ه¾—هچپهˆ†ه؛„é‡چهچژç¾ژم€‚ه †ç»£وچ®وœ‰ه…³ç ”究资و–™è،¨وکژ,هœ¨ه®‰ه¤ڑهœ°هŒ؛وœ€ن¸؛وµپè،Œï¼Œè€Œو‹‰هچœو¥ه¯؛ه’Œه،”ه°”ه¯؛و‰€è—ڈه †ç»£ن½œه“پ,و›´ن¸؛çڈچè´µم€‚ه…¶ه†…ه®¹ن¹ںهŒ…ç½—ن¸‡è±،,ن؛؛物م€پé£ç¦½م€پèµ°ه…½م€پو ‘وœ¨م€پèٹ±èچ‰م€پن½›هƒڈه’Œن؛هڈ°و¥¼éکپç‰ه؛”وœ‰ه°½وœ‰م€‚

ه¦‚çژ°هکهœ¨و‹‰هچœو¥ه¯؛هک‰وœ¨و ·ن½›ه®«çڑ„ه…«ه¹…ن؛؛物ه †ç»£ç”»ï¼Œç”±ن؛ژ采用ه¹³ه †ن¸ژé«که †وٹ€ه·§ï¼Œو•…ç«‹ن½“و„ںوپه¼؛ï¼Œé€ ه‹ç”ںهٹ¨ï¼Œه½¢و€پ逼çœںم€‚و•…ن¸€ç›´çڈچè—ڈن؛ژه–œوœ¨و ·ن½›ه®«ن¹‹ن¸م€‚و¤ه¤–,هگ„ه¦é™¢هڈٹن½›و®؟م€پو´»ن½›ه®«é‚¸م€پهƒ§èˆچه†…ن¹ںوœ‰çڈچè—ڈه†…ه®¹هگ„ه¼‚م€پè´¨هœ°ن¸چهگŒم€پ规و ¼ن¸چç‰çڑ„ه †ç»£ن½œه“پم€‚ç›®ه‰چ,é’وµ·وœو´›ç±چçڑ„هƒ§ن¾£ç”»ه¸ˆè°¢çƒه¸ƒï¼Œç”¨ن¼ ç»ںç»کç”»è‰؛وœ¯ه’Œه½“ن»£و‘„ه½±è‰؛وœ¯ç›¸ç»“هگˆçڑ„و–¹و³•ï¼Œه°†ن؛؛物ه¤´éƒ¨é‡‡ç”¨ç…§ç‰‡ï¼Œن؛؛ن½“用ه †ç»£çڑ„و–¹و³•ç»کهˆ¶ه²€çڑ„“第ن؛”ن¸–ه–œوœ¨و ·و´»ن½›â€ه’Œâ€œç¬¬ه…ن¸–è´،ه”گن»“و´»ن½›â€ن½œه“پ,颇ه…·ç‰¹è‰²ï¼Œن½œه“په®½0.35ç±³ï¼Œé€ ه‹ç›¸ه½“逼çœں,ن¹ƒه½“ن»ٹن¸€ه¤§هˆ›و–°م€‚

çژ°هکهœ¨ه،”ه°”ه¯؛çڑ„هچپه…ه°ٹ者وک¾ç¥é€ڑه †ç»£ï¼Œèں و،ƒن¼ڑه †ç»£ن»¥هڈٹهچپه…«ç½—و±‰ه †ç»£ï¼Œه‡ن¸؛ه®‰ه¤ڑهœ°هŒ؛ç»کç”»è‰؛وœ¯ن¸çڑ„稀ن¸–çڈچه“پم€‚ه¦‚èں و،ƒن¼ڑه †ç»£ï¼Œè¥؟çژ‹و¯چه±…ن¸ï¼Œهگ„è·¯ç¥ن»™ه›´و‹¢ï¼Œوœ‰ن¸€ن»™ç«¥è·ھهœ¨è¥؟çژ‹و¯چé¢ه‰چ,هڈŒو‰‹ن¸¾ç€ن»¤ن؛؛ه‚و¶ژو¬²و»´çڑ„ن»™و،ƒï¼Œçژ‹و¯چé¢ه¸¦ç¬‘ه®¹ï¼Œو‰‹وŒپçژ‰ه¦‚و„ڈ,ç©؟ç€هچژن¸½ï¼Œè¯¸ن»™é¢éƒ¨ه‘ˆçژ°ه–œè‰²م€‚وچ®وœ‰ه…³هڈ²و–™è®°è½½ï¼Œن¼ 说ن¸œوµ·وœ‰ه±±هگچه؛¦ç´¢ه±±ï¼Œن¸ٹوœ‰ه¤§و،ƒو ‘.èں هڈ–ن¸‰هچƒé‡Œï¼Œو›°èں وœ¨م€‚ن¸ƒوœˆن¸ƒو—¥ï¼Œè¥؟çژ‹و¯چé™چ,ن»¥ن»™و،ƒه››é¢—ن¸ژه¸م€‚و¤و،ƒن¸‰هچƒه¹´ن¸€ç”ںوœه®ï¼Œو¯ڈ逢èں و،ƒç†ںو—¶ï¼Œè¥؟çژ‹و¯چه¤§و‘†ه¯؟ه®´ï¼Œè¯¸ن»™éƒ½و¥ن¸؛ه¥¹ن¸ٹه¯؟م€‚و¤ç”»ه†چçژ°ن؛†è¯¸è·¯ç¥ن»™ن¸؛çژ‹و¯چç¥ه¯؟çڑ„وƒ…و™¯م€‚و•´ن¸ھç”»é¢é€ ه‹ç”ںهٹ¨ن¼ ç¥ï¼Œè‰²è°ƒوکژه؟«é«کé›…م€‚هچپه…ه°ٹ者وک¾ç¥é€ڑه †ç»£ï¼Œه¸¦وœ‰وکژوک¾çڑ„و±‰و—ڈç”»é£ژ,هگ„ه°ٹ者هچ•ه¹…è،¨çژ°م€‚هچپه…ه°ٹ者è—ڈè¯ç§°â€œه†…ن¸¹هگ‰و™؛هگˆâ€ï¼Œن؟—称هچپه…ç½—و±‰م€‚“罗و±‰â€وک¯ه°ڈن¹کن½›و•™ن؟®è،Œçڑ„وœ€é«کوœن½چم€‚ن½›و•™ن¼ 说ن»–ن»¬هڈ—é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼ن¹‹ه‘½ه¸¸ن½ڈن؛؛间,وµژه؛¦ن¼—ç”ںم€‚و±‰هœ°ن½›ه¯؛ن¸€èˆ¬éƒ½ن¾›هچپه…«ç½—و±‰ï¼Œه…¶ن½™ن¸¤ن¸ھن¸؛و–¯é‡Œه…°هچ،çڑ„ه؛†هڈ‹ه°ٹ者ه’Œè¯‘ه¸ˆçژ„ه¥کم€‚ن¹ںوœ‰ه¢هٹ هڈ¶ه’Œه†›ه¾’é’µهڈ¹وˆ–هٹ é™چé¾™ن¼ڈè™ژم€‚è—ڈن¼ ن½›و•™ه¯؛院ن¸€èˆ¬هٹ é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼çڑ„و¯چن؛²و‘©è€¶ه¤«ن؛؛ه’Œه¼¥ه‹’م€‚ه،”ه°”ه¯؛ه¦‚ن»ٹç•™هکçڑ„è؟™ه‡ ه¹…ه°ٹ者(ç½—و±‰)ه †ç»£ï¼Œهˆ¶ن½œوپن¸؛精细,ه؛•و–™ن¸؛é’色,ه†…ه®¹ن¸؛é™چé¾™م€پن¼ڈè™ژ,è؟”è€پè؟ک童,ن½›هœ¨ه؟ƒن¸ç‰ï¼Œç«‹ن½“و„ںه¼؛,ه§؟و€پهگ„ه¼‚,وƒ…趣ç›ژ然م€‚

4م€پهˆ؛绣ï¼ڑè—ڈè¯ç§°â€œèµ„هگˆçں¥ه¸ƒâ€ï¼Œم‚¨è‰؛ه¤چو‚,هپڑه·¥ç²¾ç»†م€‚ه…¶ن¸€èˆ¬ن¸ژç»ک画相结هگˆï¼Œوک¯ç”¨هگ„ç§چهگ„و ·çڑ„ن¸ç؛؟ن¸€é’ˆé’ˆç»£وˆگ,色و³½è‰³ن¸½م€‚è؟کوœ‰ن¸€ç§چه¦‚ن¸é—´ن¸»ه°ٹ用颜و–™ç»کهˆ¶ï¼Œه››ه‘¨و™¯ç‰©ç”¨ن¸ç؛؟绣وˆگم€‚ه…¶ه†…ه®¹ن¸ژه †ç»£ه¤§هگŒه°ڈه¼‚,ن؛؛物م€پé£ç¦½م€پèµ°ه…½م€پو ‘وœ¨م€پèٹ±èچ‰م€پن½›ه°ٹو— و‰€ن¸چوœ‰م€‚

هœ¨و‹‰هچœو¥ه¯؛ن¸ï¼Œهˆ؛绣画ه¹¶ن¸چç¹په¤ڑ,çژ°هکن؛ژé—»و€ه¦é™¢ه¤§ç»ڈه ‚çڑ„هچپه…ه¹…“هچپه…ç½—و±‰â€هˆ؛绣ن½œه“پ,ه®ن¸؛ن½³ن½œم€‚هچپه…ç½—و±‰ï¼Œن¼ 说وک¯هڈ—é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼ن¹‹ه‘½ن¸»وŒپن½›و•™è€…م€‚ن½›ن¹¦هڈˆè¯´ï¼Œé‡ٹه°ٹçپه؛¦ه‰چو••ç½—و€™ç½—ç‰هچپه…ه°ٹ者و›°ï¼ڑ“هگ¾و•™ن½ڈو¤ن¸–间,و±ç‰ن؛¦ن¸ژو•™هگŒو°¸ن½ڈو¤ن¸–,وœ›èƒ½وٹ¤وŒپن½›و•™ï¼Œوµژه؛¦ن¼—ç”ںâ€م€‚هچپه…ه°ٹ者,ن¾ن½›و•™è¨€ï¼Œéپ‚هˆ†ه±…هچپه…ه¤„,ه¼کو‰¬ن½›و•™م€‚è—ڈن¼ ن½›و•™ه¯؛院çڑ„هچپه…ه°ٹ者ن¹‹هگ„ç§چç”»ه،‘هƒڈ,ه§‹هˆ¶ن؛ژهچپن¸–ç؛ھه¤§ه–‡هک›è´،ه·´ç»•è‰²ن¹‹ه¼ںهگé²پو¢…م€‚ن»–و ¹وچ®ن»²ç©¹èµ´é•؟ه®‰ن»؟ç…§ه”گه¤ھه®—è؟ژ请هچپه…ç½—و±‰و—¶و‰€é€ ن¹‹هƒڈه›و‹‰èگ¨è€Œن»؟ç…§ه،‘é€ ن؛ژو‰ژن¹ںه·´ه¯؛ن¹‹هچپç•Œç¥و®؟ن¸çڑ„م€‚ه—£هگژ,è—ڈهœ°è¯¸ه¯؛ن¸çڑ„هچپه…ç½—و±‰ه،‘هƒڈ虽ه‡و¼”هڈکن¸؛هچ°ه؛¦هچپه…ç½—و±‰هƒڈ,ن½†è—ڈهŒ؛ن¹‹ç»کهƒڈن»چو²؟ن¼ ç»ںç”»ç€و±‰هœ°ه¤§è¢–ه’Œه°ڑن¹‹è±،م€‚و‹‰هچœو¥ه¯؛çڑ„هچپه…ه¹…ç½—و±‰هƒڈ,采用è—ڈو—ڈن¼ ç»ںçڑ„هˆ؛绣م‚¨è‰؛ن¸ژه†…هœ°هچپه…ç½—و±‰é€ ه‹م‚¨è‰؛相结هگˆçڑ„و‰‹و³•ç»£هˆ¶è€Œوˆگ,色و³½é²œوکژ,ن؛؛ç‰©é€ ه‹é€¼çœں,هپڑم‚¨ç²¾ç»†ï¼Œه±‚و¬،هˆ†وکژ,立ن½“و„ںه¼؛,ن½؟ن؛؛观هگژçٹ¹ه¦‚çœںن؛؛è·ƒه…¥çœ¼ه‰چ,百看ن¸چهژŒï¼Œه‡è¾¾هˆ°ن¼ ç¥هٹ¨ن؛؛çڑ„è‰؛وœ¯و•ˆوœم€‚

ه،”ه°”ه¯؛çڑ„ه¸ڈو…¢هˆ؛绣,颇ه…·ç‰¹è‰²م€‚هœ¨é•؟è¾¾ن¸‰هچپه¤ڑç±³çڑ„ه¸ڈه¹”ن¸ٹ绣هˆ¶هچپه…ه°ٹ者ه’Œه››ه¤§ه¤©çژ‹م€‚色ه½©é²œوکژ,针و³•ç»†è…»ï¼Œوٹ€ه·§é«کوکژم€‚è؟™ç§چه¸ڈه¹”هˆ؛绣,ن¸؛ه®‰ه¤ڑهœ°هŒ؛ه…¶ه®ƒه¯؛院و‰€ه°‘è§پ,ه…¶و‰“ç ´ن؛†è—ڈو—ڈن¼ ç»ںçڑ„هڈھوŒ‚ن؛ژé—¨و¥¼ه’Œه¤©çھ—ç‰ن¸ٹهچٹو»،ه–«çڈه¸ڈه¹”çڑ„ه¸¸è§„,هڈˆوک¯ن؛؛ن»¬وœو‹œç»ن»°çڑ„هœ£هƒڈم€‚ç”»ن¸çڑ„هچپه…ه°ٹ者,é¢ç›¸ه¥‡ç‰¹ï¼Œه§؟و€پهگ„ه¼‚,وˆ–é—ç›®ن؟®وŒپ,وˆ–وٹ±è†ç‹¬هگ,وˆ–هڈŒو‰‹هگˆهچپ,وˆ–è·Œهگç›ک陀م€‚وœ‰çڑ„é™چé¾™ن¼ڈè™ژ,وœ‰çڑ„ه¦™و‰‹è؟ک童,çœںهڈ¯è°““èƒ،貌و¢µç›¸ï¼Œو›²ه°½ه…¶ه؟—â€ï¼Œè¾¾هˆ°ن؛†ç”ںهٹ¨و´»و³¼ï¼Œه†…و¶µن¸°ه¯Œçœںهˆ‡çڑ„è‰؛وœ¯و•ˆوœم€‚

5م€پوœ¨و؟هچ°هˆ·ç”»ï¼ڑه®ƒوک¯ç»کç”»م€پ雕هˆ»م€پهچ°هˆ·ه’Œç€è‰²ن¸؛ن¸€ن½“çڑ„综هگˆو€§è‰؛وœ¯ه“پم€‚ن¸€èˆ¬هچ°هœ¨ه¸ƒوˆ–ç؛¸ن¸ٹ,ه؟…è¦پو—¶ن¹ںوœ‰è£…裱çڑ„م€‚è؟™ç§چç”»هˆ»ه·¥é•Œé•‚细腻,ن»¥éک´هˆ»â€œç؛؟â€ن¸؛ن¸»ï¼Œè®¾è‰²ه¤ڑن¸؛ه¢¨وں“ه…¶ه¤–,وœ±ç”»ه…¶ه†…,وک¾ه¾—ه…¸é›…و¸…秀,ه±‚و¬،هˆ†وکژم€‚è؟™هœ¨و‹‰هچœو¥ه¯؛ن»¥هڈٹه،”ه°”ه¯؛ç‰ï¼Œéƒ½وœ‰ن¸چهگŒçڑ„雕版,ه¹¶ن¸”用ن¸چهگŒçڑ„色ه½©وˆگو‰¹هچ°هˆ·م€‚è؟™ن؛›هچ°هˆ·ç”»ç”¨هœ¨ن¸چهگŒçڑ„هœ؛هگˆن¸ï¼Œوœ‰çڑ„هڈ¯ه½“ن½›ç¥و•¬ن¾›وŒ‚ن؛ژه¢™ن¸ٹ,وœ‰çڑ„ه½“ه®ˆوٹ¤ç¥وŒ‚وˆ–è´´هœ¨é—¨ه¤–ه’Œه¤§é—¨هڈ£ï¼Œوœ‰çڑ„هڈ¯هœ¨ç¥€ç¥ç…¨و،‘و—¶و•£ن؛ژه¤©ç©؛م€‚

و‹‰هچœو¥ه¯؛هچ°هˆ·هژ‚هچ°هˆ·çڑ„وœ‰و™®è´¤èڈ©èگ¨م€پ金هˆڑو‰‹èڈ©èگ¨م€په؛¦و¯چم€پ马ه¤´é‡‘هˆڑç‰م€‚و¤ه¤–,ه°ڑوœ‰â€œهچپ相è‡ھهœ¨â€م€پ“ه¸Œç´¢هگˆéƒهچ،ه¸Œè´و¾è€ƒه°”â€م€پ“资ن؟„و›´ه›¾ه¸ƒâ€م€پ“و،‘è´ن¸œçڈ ه¸ƒâ€م€پ“هچ—وœ¨è§‰وœ¨ه¦‚و¾â€م€پ“白ن¼ç›–“م€پ“目هگˆهˆ™وœ¨â€م€پ“ه’±و‰ژâ€ç‰ن½›و•™ه¯†ه®—و‰€è¯´هگ„ç§چن»¥èچ¯ç‰©م€په’’è¯م€پ观وƒ³و„وˆگ能éک²çپ¾éپ؟éڑ¾çڑ„ن؟وٹ¤è½®م€‚

و¤ه¤–,ه°±وک¯هگ„ç§چ装饰ه›¾و،ˆçڑ„ç»ک画,ه®ƒوک¯ن¸€ç§چن¾é™„ن؛ژه¢™ه£په’Œه®¤ه†…陈设هœ؛هœ°çڑ„装饰è‰؛وœ¯ï¼Œه¯Œوœ‰ن¸€ه®ڑçڑ„ه®ç”¨ن»·ه€¼م€‚è؟‘ه¹´و¥è؟™é—¨è‰؛وœ¯ه·²è·³ه‡؛è،¨çژ°ç؛¯ه®—و•™و„ڈن¹‰ه†…ه®¹çڑ„范畴,هœ¨ç¾¤ن¼—و—¥ه¸¸ç”ںو´»ن¸ه¹؟و³›ه؛”用م€‚ن»ژن؛؛ن»¬çڑ„é—¨و،†م€په¢™è£™هˆ°و¨ھو¢پم€پوں±و–—م€پè—»ن؛•ن»¥هڈٹن؛؛ن»¬ه²€ه¤–éƒٹو¸¸çڑ„ه¤§ه½©ه¸گن¸ٹ,都ç»کهˆ¶وˆ–ه‰ھ附精ç¾ژçڑ„ه›¾و،ˆï¼Œوœ‰çڑ„وک¯èٹ±èچ‰و ‘وœ¨ï¼Œوœ‰çڑ„وک¯é£ç¦½èµ°ه…½ï¼Œوœ‰çڑ„وک¯ه±±و°´é±¼è™«ï¼Œوœ‰çڑ„وک¯ه‡ ن½•ه›¾ه½¢ï¼Œه…·وœ‰وµ“烈çڑ„ن¹،هœںو°”وپ¯ï¼Œè،¨è¾¾ن؛†ه¹؟و³›çڑ„و€وƒ³ه¢ƒç•Œم€‚ه¦‚وœ‰ه…³ن؛؛ه‘کهœ¨è°ƒوں»â€œن؛”ه±¯è‰؛وœ¯â€وƒ…ه†µو—¶ï¼Œن»–ن»¬هœ¨ن؛”ه±¯ن¸‹ه؛„ن¸€é—´é™‹ه®¤é‡Œهڈ‘çژ°ه¢™ن¸ٹç”»وœ‰ن¸€ه¹…èچ‰هژںé£ژه…‰ه›¾ï¼Œه›¾ن¸è،¨çژ°ن؛†وˆگ群çڑ„牛ç¾ٹه’ŒèƒŒو°´ه¦‡ه¥³çڑ„ه½¢è±،,ن¹ںç”»ن؛†è´µو—ڈهœ¨é«کو¥¼ن¸ٹ饮酒ن½œن¹گçڑ„ه½¢è±،,وک¯ن¸€ه¹…و„ںن؛؛çڑ„çژ°ه®ن¸»ن¹‰ن½œه“پم€‚

è—ڈو—ڈçڑ„ç»کç”»è‰؛وœ¯ن½œه“پ,é¢کوگوپن¸؛ه¹؟و³›ï¼Œن¸چن»…ن»…و‹که°¼ن؛ژن½›ç”»ç‰ه®—و•™é¢کوگ,è؟™ç±»ن½œه“پهژ†هڈ²ن¸ٹهگ„ن¸ھه¯؛院ن¸éƒ½وœ‰م€‚ه½“ن»ٹهچ³è§£و”¾و€وƒ³ï¼Œه¤§èƒ†هˆ›و–°ï¼Œهˆ›ن½œن؛†ن»¥â€œو ¼èگ¨ه°”â€ه’Œâ€œو–‡وˆگه…¬ن¸»è؟›è—ڈâ€ç‰ن½œه“پ,ن¸؛çƒè´،è‰؛وœ¯çڑ„هڈ‘ه±•è؟ˆه²€ن؛†هڈ¯ه–œçڑ„ن¸€و¥ï¼Œçھپç ´ن؛†ه®—و•™è‰؛وœ¯هڈھ能ن¸´و‘¹ن¸چ能هˆ›و–°çڑ„و—§è§‚ه؟µم€‚ن»–ن»¬ç»کهˆ¶çڑ„“ن½œوکژن½›و¯چâ€م€پ“هگ‰ç¥¥ه¤©و¯چâ€ç‰14ه¹…ن½³ن½œè¢«é€‰1992ه¹´ç”±و¹–هچ—ç¾ژوœ¯ه‡؛版社ه‡؛版çڑ„م€ٹçƒè´،è‰؛وœ¯ç”»ه†Œم€‹ï¼Œن½؟ن»–ن»¬çڑ„هگچه£°ن¼ هˆ°ن؛†ن¸–ç•Œهگ„هœ°م€‚ç”±و¤è¯´وکژن؛†è—ڈو—ڈç»کç”»è‰؛وœ¯ن¸چç؛¯وک¯ن¸؛ه®—و•™وœچهٹ،çڑ„è‰؛وœ¯ï¼Œه®ƒوœ‰ç€ه¹؟و³›çڑ„ن؛؛و°‘و€§ه’Œه®ç”¨و€§م€‚

ن؛”م€پç»کç”»çڑ„è‰؛وœ¯ç‰¹è‰²

ه®‰ه¤ڑهœ°هŒ؛è—ڈو—ڈç»ک画,هچƒç™¾ه¹´و¥ï¼Œç»ڈè؟‡ه¹؟ه¤§ن؛؛و°‘群ن¼—çڑ„è¾›ه‹¤هٹھهٹ›ه’Œن¸چو–وژ¢ç´¢ï¼Œو—¥è‡»ه®Œه–„,精ç¾ژç»é،¶م€‚ه°±ه…¶è‰؛وœ¯ç‰¹è‰²ï¼Œه½’ç؛³èµ·و¥ï¼Œè،¨çژ°هœ¨ه¦‚ن¸‹ه‡ ن¸ھو–¹é¢ï¼ڑ

1م€په¼؛烈çڑ„ه®—و•™è‰²ه½©ه’Œوµ“éƒپçڑ„و°‘و—ڈé£ژو ¼م€‚ç؛µè§‚è—ڈو—ڈهژ†هڈ²ï¼Œه®—و•™ن¼´éڑڈç€ç”ںو´»هœ¨é›ھهںںé«کهژںçڑ„è—ڈو°‘و—ڈ,و¸،è؟‡ن؛†و¼«é•؟çڑ„هژ†هڈ²ه²پوœˆï¼Œن¹ںو£وک¯é€ڑè؟‡ه®—و•™çڑ„وٹکه°„,ن½؟وœ¬و°‘و—ڈçڑ„èپھوکژو‰چو™؛م€پ独ه¼‚çڑ„é£ژه°ڑو€§وƒ…م€پç‘°ن¸½çڑ„و–‡هŒ–è‰؛وœ¯ه¾—هˆ°ن؛†ه……هˆ†çڑ„ه±•ç¤؛,ه½“ن½ و¥ه…¥و¯ڈن¸ھه¯؛院çڑ„و®؟ه ‚و—¶ï¼Œن¼¼é—¯è؟›ن¸€ن¸ھç¥ه¥‡وµھو¼«çڑ„è‰؛وœ¯è؟·ه®«ï¼Œهœ¨é‚£é¦™çƒںç¼ç»•م€په…‰ç؛؟ه¹½وڑ—ن¸ï¼Œهگ„ç§چه……و»،ç¥ç§ک色ه½©çڑ„ç»کç”»é€ ه‹ï¼Œن»¤ن؛؛وƒٹهڈ¹ï¼Œن»¤ن؛؛و•¬ç•ڈم€‚ç»کç”»è‰؛وœ¯ه¤§ه¸ˆن»¬ن¹ںه°½é‡ڈه°†ن½›و•™و€وƒ³و؛¶ه…¥ç»کç”»ن½œه“په½“ن¸ï¼Œن½؟è؟™ن؛›ن½œه“په°½وœ€ه¤§çڑ„هڈ¯èƒ½وœچهٹ،ن؛ژه®—و•™م€‚ç»کهˆ¶è؟‡ç¨‹ن¸ï¼Œن¸چن»…è،¨çژ°ن½›ç»ڈن¸وڈڈç»کçڑ„诸ç¥ن½›ن»¥هڈٹç¥çپµï¼Œو›´ن»¥ه¤§é‡ڈçڑ„笔ه¢¨ه،‘é€ è—ڈو—ڈهژ†هڈ²ç”ںو´»ن¸و‰€و¶Œçژ°ه²€çڑ„é«کهƒ§ه¤§ه¾·م€پن¼ںن؛؛ن؛‹è؟¹هڈٹو–½ن¸»ن؟،ه¾’م€‚ن»ژه®—و•™ن¸èµ°هگ‘ç”ںو´»ï¼Œهڈˆن»ژç”ںو´»ن¸èµ°هگ‘ه®—و•™ï¼Œن¾é™„ن؛ژه®—و•™ï¼Œوœ€ç»ˆوœچهٹ،ن؛ژهƒ§ن؟—و°‘ن¼—م€‚

ن»ژو°‘و—ڈé£ژو ¼و¥è®²ï¼Œه®ƒن»ژن¸چهگŒو°‘و—ڈè‰؛وœ¯ن¸هگ¸هڈ–ه®ƒو‰€éœ€è¦پçڑ„部هˆ†ï¼Œه¹¶و؛¶هŒ–هˆ°è‡ھè؛«çڑ„هڈ‘ه±•ن¸ï¼Œن»ژ而ه½¢وˆگن؛†وœ¬و°‘و—ڈ独特çڑ„è‰؛وœ¯é£ژو ¼م€‚è—ڈن¼ ن½›و•™م€پو•¦ç…Œن»¥هڈٹهچ°ه؛¦ن½›و•™è‰؛وœ¯ï¼Œéƒ½هڈچوک ن؛†é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼ن½›ن¸؛ن¸»ن½“çڑ„ن½›و•™ن؛؛物و•…ن؛‹م€پوٹ¤و³•ç¥ه’Œن¾›ه…»ن؛؛çڑ„ç”ںو´»وƒ…و™¯م€‚ن½†ن¼ هˆ°هگ„هœ°هŒ؛هگ„و°‘و—ڈهڈˆهڈ—هˆ°هگ„ن¸ھو°‘و—ڈه’Œهœ°هŒ؛çڑ„و–‡هŒ–ه½±ه“چم€‚و‹؟وœچ饰و¥è¯´ï¼Œهچ°ه؛¦وک¯çƒه¸¦م€پç”·ه¥³ç©؟çڑ„ه¾ˆهچ•è–„,特هˆ«وک¯ه¦‡ه¥³ï¼Œéƒ½وٹ«è–„ç؛±ï¼Œçœ‹èµ·و¥éه¸¸è½»ç›ˆم€‚è؟™ن؛›è‡ھ然هœ°هڈچوک هœ¨ن½›ç”»è‰؛وœ¯ن¸ٹ,هچ°ه؛¦ه¥³ç¥و€»وک¯é‚£و ·ه©€ه¨œه¤ڑه§؟,è،£ه¸¦é£ک逸,ه©†ه¨‘èµ·èˆçڑ„وƒ…و™¯م€‚و•¦ç…Œç»کç”»è‰؛وœ¯ن¸çڑ„ن¸€éƒ¨هˆ†è،£é¥°ن¸ژهچ°ه؛¦ه¤§ن½“相ن¼¼م€‚ه…¶هژںه› وک¯ه½“و—¶ه”گوœé¦–都é•؟ه®‰و°”ه€™ç‚ژçƒï¼Œن؛؛ن»¬ç©؟ه¾—ن¹ںه¾ˆهچ•è–„م€‚而ه±…ن½ڈهœ¨é›ھهںںé«کهژںçڑ„è—ڈو—ڈن؛؛و°‘,由ن؛ژو°”ه€™ه¯’ه†·ï¼Œè،£ç€éƒ½ه¾ˆهژڑé‡چم€‚è؟™ç§چé«که¯’ه±±هŒ؛çڑ„ç”ںو´»ç‰¹ç‚¹ه¾ˆè‡ھ然هڈچوک هœ¨ç»کç”»è‰؛وœ¯ه½“ن¸ï¼Œè،¨çژ°ن¼ ç»ںçڑ„è،£é¥°ه؛„é‡چم€پوœچ饰颜色较و·±م€‚ه†چن»ژن؛؛ن½“ن¸ٹ看,هچ°ه؛¦ن؛؛è؛«وگé«ک细,ه¥³و€§è؛«وگè‹—و،秀ç¾ژ,而è—ڈو—ڈن؛؛ن½“,ه¤§éƒ½ç²—ه£®ç»“ه®ï¼Œè½®ه»“هˆ†وکژم€‚çژ°ه®ç”ںو´»çڑ„ن؛‹ه®ï¼Œه؟…然هڈچوک هˆ°ç”»ه¹…ه½“ن¸ï¼Œه°†وœ¬و°‘و—ڈçڑ„ه®،ç¾ژ观ه؟µï¼Œèچو±‡هˆ°è‰؛وœ¯ن½œه“پن¸ٹ,而ه½¢وˆگوµ“هژڑçڑ„و°‘و—ڈه’Œهœ°و–¹ç‰¹è‰²م€‚

2م€په¤ڑهڈکçڑ„و„ه›¾ه½¢ه¼ڈه’Œç”ںهٹ¨çڑ„ن؛؛ç‰©é€ ه‹م€‚هœ¨هڈ–و™¯ه¸ƒه±€ن¸ٹ,ن»¥ه¹؟éک”çڑ„视é‡ژé¸ںç°ه…¨ه±€ï¼Œه°†و™¯م€پ物م€پن؛؛ç‰وœ‰وœ؛هœ°ç»„هگˆهœ¨ç”»é¢ن¹‹ن¸ï¼Œهœ¨وٹٹوڈ،ن¸»é¢کçڑ„ه‰چوڈگن¸‹ï¼Œه°½é‡ڈه¼؛è°ƒو‰€è،¨çژ°çڑ„ه¯¹è±،ه’Œه±‚و¬،ه…³ç³»ï¼Œç–ڈه¯†ه¾—ه½“,ه±‚و¬،هˆ†وکژم€‚ه†…ه®¹ه†³ه®ڑو„ه›¾ï¼Œن»¥و‰€è،¨çژ°çڑ„ن¸»è¦په†…ه®¹ن¸؛ن¸ه؟ƒç‚¹ï¼Œه½¢وˆگ群وکںه›´وœˆن¹‹هٹ؟,و”¾ه°„وژ’هˆ—,达هˆ°ç”»é¢ن¸»و¬،هˆ†وکژ,饱و»،ه‡é½گçڑ„و•ˆوœم€‚ه¦‚ن½›وœ¬ç”ںو•…ن؛‹ه”گهکژن»¥ن½›é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼ن¸؛ن¸ه؟ƒï¼Œè¯¸ن½›هœ£çژ¯ç»•ï¼Œçپ؟烂群وکں,çژ¯وٹ±ç€وœˆن؛®م€‚ن»¥ن¸»ن½›ن¸؛ن¸ه؟ƒه·¦هڈ³ن¸ٹن¸‹ه½¢وˆگه¯¹ç§°وژ’هˆ—çٹ¶ï¼Œه¦‚é‡ٹè؟¦ç‰ںه°¼ه’Œه¼ںهگéک؟éڑ¾م€پè؟¦هڈ¶ه›¾ï¼Œه®—ه–€ه·´ه¸ˆه¾’ن¸‰ه°ٹه›¾ç‰م€‚诸ن½›ن¸چهڈ—ن¸»و¬،ه±€é™گ,ه¹³è،Œوژ’هˆ—,ه¦‚و‹‰هچœو¥ه¯؛ه¤§ç»ڈه ‚هژ¢ه»ٹه†…çڑ„ن½›وœ¬ç”ںو•…ن؛‹ï¼Œه°†و•´ن¸ھو•…ن؛‹ç”¨è؟çژ¯ç”»çڑ„ه½¢ه¼ڈ,组وˆگه·¨ه¹…ç”»ه»ٹم€‚ه¤§ه¤ڑو•°ن½œه“پن»¥ن¸ه؟ƒن؛؛物çڑ„هٹ¨و€پم€پو€§و ¼م€پ特点é…چن»¥è‡ھ然é£ژه…‰ï¼Œه¦‚“米و‹‰و—¥ه·´â€ه”گهکژ,و„ه›¾و¸…و–°ç®€ç•¥ï¼Œن½؟ن؛؛ن»¬çœ‹ن¸€çœ¼ه°±ن¼ڑو²‰وµ¸هœ¨ç”»é¢ن¸م€‚و•´ن¸ھç”»é¢ن»¥ن¼کç¾ژçڑ„é«کهژںé£ژو™¯ن¸؛ن¸»ï¼Œو¸…و¾ˆçڑ„و³‰و°´ن»ژ险ه³»çڑ„ه±±ه³°ن¸و³»ه‡؛,绕ç€ه±±ه´–ه’Œèچ‰هœ°ï¼Œو ‘وœ¨هœ¨ه¾®é£ژن¸è½»è½»و‘‡و›³م€‚ç±³و‹‰و—¥ه·´ه°ٹ者è؛«وٹ«ç™½è‰²è¢ˆè£ں,ه«ç€ه…½çڑ®ï¼Œو–œهگهœ¨ç™¾èٹ±ç››ه¼€çڑ„èچ‰هھن¸ٹ,ن¸€ه‰¯و‚ 然è‡ھه¾—ه¦è€…ه½¢è±،,ن¸ژه¤§è‡ھ然و™¯è§‚و؛¶ن¸؛ن¸€ن½“,给ن؛؛ن»¥و½‡و´’é£ک逸çڑ„و„ں觉م€‚é‡چé‡چçڑ„ن؛‘雾,و—¶éڑگو—¶çژ°çڑ„ه±±ه³°ï¼Œه¼ںهگن»¬ن»¥ن¸چهگŒçڑ„ه§؟و€پهœ¨èچ‰هھن¸ٹن¼ و’éپ“وŒï¼Œèچ‰هœ°ن¸ٹ点缀ن؛†çŒژن؛؛م€پç‹—ه’Œé¹؟ç‰ï¼Œه¢هٹ ن؛†ç”»é¢çڑ„ç”ںو´»وƒ…趣,ن½؟و„ه›¾و›´ه¯ŒهڈکهŒ–,ن½؟观者ن؛§ç”ںو›´ه¤ڑèپ”وƒ³م€‚

ن¹ںوœ‰ه»؛ç‘ن¸؛ن¸»çڑ„ه£پ画,ه¦‚و‹‰هچœو¥ه¯؛ه…¨و™¯ه›¾م€په،”ه°”ه¯؛ه…¨و™¯ه›¾م€پن½‘ه®په¯؛ه…¨و™¯ه›¾ç‰ï¼Œè؟™ç§چ采用é¸ںç°ه…¨ه±€çڑ„و•£ç‚¹é€ڈ视ه›¾و³•ï¼Œوٹٹه»؛ç‘çڑ„特ه¾پ结و„ه……هˆ†è،¨çژ°ه‡؛و¥م€‚ه…éپ“è½®ه›ه›¾م€پ香ه·´و‹‰çژ‹ه›½ç‰و„ه›¾و›´وک¯هڈکهŒ–و— 穷,ن»ژن؛؛类轮ه›ï¼Œه¤©ه ‚هœ°ç‹±و— و‰€ن¸چوœ‰ï¼Œو— ن¸چç»™ن؛؛ن»¥è‰؛وœ¯ن؛«هڈ—,而ن¸”ن½؟ن؛؛ه¢é•؟许ه¤ڑçں¥è¯†م€‚و¤ه¤–,è—ڈهŒ»ن¸“用çڑ„ن؛؛ن½“脉络م€پ疾病هژںه› ن»¥هڈٹو°”هٹںه›¾ï¼Œو›´وک¯و„ه›¾ç®€وکژ,ه†…ه®¹ن¸°ه¯Œï¼Œن¸چن»…وک¯ç ”究è—ڈهŒ»çڑ„çڈچ贵资و–™ï¼Œهœ¨è‰؛وœ¯ن¸ٹن¹ںوœ‰ه¾ˆé«کçڑ„و¬£èµڈن»·ه€¼م€‚

3م€پن¼کç¾ژçڑ„ç؛؟و،è‰؛وœ¯ه’Œç»ڑن¸½çڑ„ن؛”ه½©ن¸–ç•Œم€‚è؟™ن¸¤è€…ن¹‹é—´çڑ„ه…³ç³»ï¼Œو£ه¦‚و—¦ه·´ç»•ن¸¹ç”»ه¸ˆهœ¨ه…¶م€ٹè—ڈو—ڈن¼ ç»ںç»کç”»م€‹ن¸و‰€ه†™ï¼ڑ

“ه½¢و ·è™½ه¥½è‰²و¬ ن½³ï¼Œه¦‚هگŒç¾ژه¥³ç©؟烂è،£ï¼Œ

éڑ¾è§پç¾ژن½“ن؟ٹè؛«ه¤©م€‚ه½¢و¬،色ن½³ن½•ن¸؛用,

ه¦‚هگŒه…«و—¬و¶‚脂粉,ن½•èƒ½و‰“هٹ¨هگ›هگوƒ…م€‚â€

ن¸چهگŒé¢œè‰²çڑ„هڈکهŒ–هڈچوک ن¸چهگŒçڑ„و„ں觉م€‚ه¦‚ï¼ڑ

“ç؛¢ه’Œو،”ç؛¢è‰²ن¹‹çژ‹ï¼Œو°¸وپ’ن¸چهڈکوک¾ه¨پن¸¥ï¼Œé’م€پè“ç¾ژن¸½ه¹¸ç¦ڈه®¶ï¼Œه¯Œé¥¶م€پو™؛و…§è€…ن¸؛ن¼´ï¼Œن؛²وœ‹çں¥هڈ‹هœ¨ه…¶ن¸ï¼Œوڑ—色ه¨پو¦ه¦‚و¦ه®ک,وœ‰ن½ 黑و¥ه†چهٹ هٹ²ï¼Œé’و¾ˆن¸‰é’ه¦‚و¹–و°´ï¼Œن¸چه®¹è®©ه·´و¥ç¦»é—´ï¼Œه…ˆè،Œن؟،ن½؟و·،èƒè„‚,و ¼è¥؟çں³é»„ه¾…و´»ن½›ï¼Œهœں黄ن½ وٹٹ金ه«ه½“,ن؛²وœ‹ه‰¯è‰²ن¹‹è،Œن¸؛,و ¹وچ®éœ€è¦پن½ هژ»é€‰ï¼Œçƒں色م€پ雄黄و²¹و¶¦هژ¨ï¼Œه؟ ه®ه¸®هژ¨وڑ—ç؟ ç»؟,色ن¹‹ه¤©و€§ن»ژن¸وکژ,ه¯¹هگ›ç‰¢è®°هœ¨ه؟ƒن¸â€م€‚

è؟™ه……هˆ†è¯´وکژن؛†ن¸چهگŒçڑ„é€ ه‹è‰؛وœ¯ï¼Œوٹٹوڈ،ه…¶è‰²ه½©çڑ„وگé…چوپن¸؛é‡چè¦پم€‚ه®‰ه¤ڑè—ڈو—ڈç”»é£ژ,وک¯هں؛ن؛ژ“و›¼ه¨„â€ه’Œهگژè—ڈè—ڈو‹‰éپ“ç”»é£ژ而ن؛§ç”ںçڑ„,و•…ه…¶ç‰¹ç‚¹é›چه®¹هچژè´µو·®ن¸½ه ‚çڑ‡ï¼Œé€ ه‹ن¸¥è°¨ï¼Œç”¨è‰²ه¼؛è°ƒه¯¹و¯”,ه–„ن؛ژو²¥ç²‰ه †é‡‘,笔و³•ç»†è…»ï¼Œوٹ€و³•ن¸°ه¯Œه…¨é¢ï¼Œه±‚و¬،鲜وکژم€‚用金独هˆ°وک¯ن¸€ن¸ھه°¤ن¸؛çھپه‡؛çڑ„特点,è؟™هœ¨â€œçƒè´،è‰؛وœ¯â€ن¸وک¾ه¾—éه¸¸وکژوک¾م€‚ç»کç”»ه¸ˆن»¬ç‰¹هˆ«è®²ç©¶ç”¨é‡‘وٹ€ه·§ï¼Œه،‘هƒڈé‡چ视ه،‘金è؛«ï¼Œهچ³é€ڑن½“و¶‚金粉,ç»کç”»هگŒو ·è®²ç©¶ç»ک金,ن½؟ن½œه“پ金ه…‰é—ھ耀,وپن¸؛é«کè´µم€‚ه¦‚金盆ç‰ه™¨ç‰©ن¸ٹن¸چهٹ هˆ«çڑ„颜色,ن¹ں能هœ¨é‡‘ن¸ٹç»کهˆ¶ه‡؛金色ه›¾و،ˆو¥م€‚ه‡،و¶‚وœ‰é‡‘色çڑ„ن؛‘ç؛¹و—‹èٹ±ن¹‹ه¤„,ه…¶ن¸éƒ½éڑگهگ«ç€وœµوœµوڑ—èٹ±ï¼Œهœ¨çپ¯ه…‰çڑ„هڈچه°„ن¸‹ï¼Œç† ç† é—ھه…‰ï¼Œه…·وœ‰ه¼؛烈çڑ„ç«‹ن½“و„ںم€‚و¤ه¤–,ه¯¹ه…¶ه®ƒé¢œè‰²çڑ„è°ƒé…چه’Œé€‰و‹©ن¹ںهچپهˆ†è€ƒç©¶ï¼Œه¦‚ç€è‰²وœ€ه¤ڑçڑ„وک¯ç؛¢م€پو©™م€پç»؟م€پè“ç‰é¢œè‰²م€‚ن»ژ而ن½؟ç”»é¢و›´هٹ ن¸°ه¯Œه¤ڑه§؟而و„ںن؛؛م€‚

ç»کç”»è‰؛وœ¯ه¤§ه¸ˆن»¬ï¼Œن¸چن»…هœ¨ن؛؛ç‰©é€ ه‹ن¸ٹè؟½و±‚ه®Œç¾ژçڑ„و•ˆوœï¼Œè€Œن¸”هœ¨ه¤§ن½“و¯”ن¾‹م€پ解ه‰–结و„çڑ„ه‡†ç،®و€§è¾¾هˆ°ن؛†ه¾ˆé«کçڑ„و°´ه¹³ï¼Œçھپه‡؛ه’Œهڈ‘وŒ¥â€œç؛؟و،â€çڑ„è،¨çژ°هٹ›ï¼Œé‡‡ç”¨هژڑو¶‚ن¸ژ点وں“相结هگˆçڑ„و‰‹و³•ï¼Œو‰€ه،‘é€ çڑ„ن½›هƒڈو¯”ن¾‹هŒ€ç§°ï¼Œه½¢ç¥ه…¼ه¤‡ï¼Œç»´ه¦™ç»´è‚–م€‚ç؛؟و،çڑ„讲究ن¸ژه؛”用وک¯ç»کç”»è‰؛وœ¯çڑ„ن¸»è¦پو‰‹و®µï¼Œهœ¨و¯ڈه¹…饵ه“پن¸éƒ½وœ‰ن¸چهگŒè،¨çژ°م€‚وœ‰çڑ„هˆڑهٹ²وœ‰هٹ›ï¼Œوœ‰çڑ„وŒ؛秀وµپهˆ©ï¼Œوœ‰çڑ„ç؛¤ç»†ç¹په¤چ,وœ‰çڑ„وœ´ç´ هڈ¤è€پم€‚

و— è®؛ç»کهˆ¶ه£پç”»م€په”گهکژ,è؟کوک¯ه…¶ه®ƒه·¥è‰؛,画ç¨؟ه؟…é،»ه°†ç™½وڈڈه‹¾ه¾—هچپهˆ†ه…·ن½“ن»¥هگژو‰چ能و•·è‰²ï¼Œن؛؛物肉ن½“çڑ„ه‹¾ه‹’ç”»و ¹وچ®ن؛؛物çڑ„è،¨وƒ…م€په§؟و€پم€پ结و„هڈٹ肤色è؟›è،Œه‹¾ه‹’,ه‡ ن¹ژ看ن¸چه‡؛و¯«ç—•م€‚而è،£ç؛¹هچ´éڑڈè‚¢ن½“çڑ„èµ·ن¼ڈهڈکهŒ–而转وٹک,ن»¥è™ڑه®ç،®ه®ڑç–ڈه¯†ه…³ç³»م€‚è؟™و— è®؛هœ¨ç»†ه¯†ه°ڈه‹çڑ„ه”گهکژè؟کوک¯و•°ن¸ˆçڑ„ه·¨ه¹…ç”»ن½œï¼Œه‹¾ه‹’ç؛؟و،هچپهˆ†è®¤çœں,ن¸€ن¸ن¸چè‹ں,用色هچپهˆ†è®²ç©¶م€‚颜و–™ه‡ç³»çں؟物وˆ–و¤چ物èŒژهٹ ه·¥è€Œوˆگ.وœ‰é€ڈوکژه’Œن¸چé€ڈوکژن¸¤ç§چ,çں؟物颜و–™وœ‰çں³é’م€پçں³ç»؟م€پçں³é»„م€پç؛¢م€پ黑م€پ白ç‰ه¤ڑç§چم€‚è؟™ن؛›é¢œو–™هٹ ه·¥ه…¨وک¯و‰‹ه·¥و“چن½œï¼Œè؟‡ç¨‹ه¤چو‚,é،”و–™ç؛¯ه؛¦é«ک,质é‡ڈ稳ه®ڑ,覆盖هٹ›ه¼؛,画é¢و•ˆوœهچپهˆ†هژڑé‡چم€پ艳ن¸½م€‚ه› 而ن؟هکهچƒه¹´è€Œن¸چهڈک色,وœ‰çڑ„ن½œه“پç»ڈه‡ 百ه¹´è؟ک艳ن¸½ه¦‚و–°م€‚ه¦‚و‹‰هچœو¥ه¯؛هŒ»èچ¯ه¦é™¢ن¾›ه¥‰çڑ„ه®‡ه¦¥ه”گهکژه’Œن؛”ن¸–达赖ن¾›ه¥‰è؟‡çڑ„ه‡ ه¹…ن½³ن½œه·²ç»ڈو•°ç™¾ه¹´ï¼Œè€Œè‰²è°ƒوکژوœ—م€‚

هœ¨è‰²ه½©ه؛”用ن¸ٹ,ه›؛وœ‰çڑ„色ه’Œه¤¸ه¼ 色هگŒو—¶ن½؟用,è“ه¤©م€پ白ن؛‘م€پé›ھه±±م€پèچ‰هœ°م€پ鲜èٹ±م€پو ‘ن¸›é‡‡ç”¨é«کهژںه¼؛烈éک³ه…‰ن¸‹ه‘ˆçژ°ه‡؛çڑ„ه›؛وœ‰è‰²ç›¸ï¼Œه…·وœ‰وµ“هژڑçڑ„é«کهژں特点م€‚ه°†ه¤§è‡ھ然赋ن؛ˆن¸–é—´ن¸‡ç‰©çڑ„ç»ڑن¸½è‰²ه½©ï¼Œç»“هگˆç”»ه¸ˆè‡ھه·±çڑ„ن¸»è§‚و„ںهڈ—,هˆ›é€ ه²€ç‹¬ç‰¹çڑ„色ه½©é£ژو ¼ï¼Œه¦‚هگŒç¾ژن¸½çڑ„و¢¦ه¹»ه±•çژ°هœ¨ن؛؛ن»¬é¢ه‰چ,ن½؟ن؛؛ن»¬هœ¨ç»کç”»è‰؛وœ¯ن¸çœںو£é¢†ç•¥ه’Œو¥ه…¥هˆ°ن؛”ه½©ç¼¤ç²‰م€پن¸‡ç´«هچƒç؛¢çڑ„色ه½©ن¸–ç•Œم€‚

ç؛µè§‚ن¸ٹè؟°ï¼Œه®‰ه¤ڑهœ°هŒ؛è—ڈو—ڈç»کç”»è‰؛وœ¯ï¼Œوک¯وœ¬هœ°هŒ؛è—ڈو—ڈن؛؛و°‘é•؟وœںè‰؛وœ¯ه®è·µن¸.继و‰؟وœ¬و°‘و—ڈن¼ ç»ںç»کç”»è‰؛وœ¯çڑ„هں؛ç،€ن¸ٹ,ن¸ژه›½ه†…ه¤–هگ„و°‘و—ڈو–‡هŒ–ن؛¤وµپçڑ„辉煌وˆگه°±ï¼Œه®ƒهœ¨ç¥–ه›½ç»کç”»è‰؛وœ¯çڑ„هژ†هڈ²هڈ‘ه±•è؟›ç¨‹ن¸هپڑه‡؛ن؛†é‡چه¤§è´،献م€‚هˆ›é€ ه‡؛çڑ„ه…·وœ‰è—ڈو—ڈ独特è‰؛وœ¯é£ژو ¼ه’Œو·³هژڑè´¨وœ´çڑ„هœ°و–¹ç‰¹è‰²çڑ„è‰؛وœ¯çڈچه“پ,ن¸چن»…ن½“çژ°ن؛†ه¹؟ه¤§ن؛؛و°‘群ن¼—ن¸°ه¯Œçڑ„وƒ³è±،م‚«ه’Œé«ک超çڑ„م‚¨è‰؛وٹ€èƒ½ï¼Œن¹ںè،¨ç¤؛ن؛†è¶…è‡ھ然çڑ„ç¥ç§که¢ƒç•Œï¼Œه¦‚هگŒç’€çپ؟耀眼çڑ„وکژçڈ ,هœ¨è—ڈو—ڈè‰؛وœ¯ه®ه؛“ن¸ï¼Œو”¾ه°„ç€ه¥‡ه…‰ه¼‚ه½©م€‚

و³¨é‡ٹ

â‘ ه¯ںه¯ںï¼ڑ用و¨،ه‹هچ°é€ çڑ„ه°ڈو³¥ه،”وˆ–ه°ڈو³¥هƒڈم€‚

â‘،م‚ھو—؛ه¤ڑو°ï¼ڑم€ٹن¸¾ن¸–é—»هگچçڑ„çƒè´،è‰؛وœ¯م€‹ï¼Œم€ٹè¥؟è—ڈè‰؛وœ¯ç ”究م€‹(è—ڈو–‡ç‰ˆ)1992ه¹´ç¬¬ن؛Œوœں,55é،µم€‚

â‘¢ه¸Œç‘ںمƒ»هچ،ه°”و¢…著,هگ‘ç؛¢èŒ„译ï¼ڑم€ٹن½œن¸؛ç”»ه®¶çڑ„و ¹و•¦ç¾¤هں¹م€‹ï¼Œم€ٹé›ھهںںو–‡هŒ–م€‹1990ه¹´وک¥ه£هڈ·ï¼Œ27é،µمƒ»

④索و–‡و¸…ï¼ڑم€ٹé’وµ·ن؛”ه±¯è”µو—ڈه®—و•™ç»ک画雕ه،‘è‰؛وœ¯و¦‚è؟°م€‹ï¼Œم€ٹن¸ه¤®و°‘院ه¦وٹ¥م€‹1986ه¹´ç¬¬ن¸‰وœں,89é،µم€‚

⑤ه°¼çژ›و³½ن»پ,م€ٹو•¦ç…Œه®çھںن¸çڑ„è—ڈو—ڈه£پç”»م€‹ï¼Œم€ٹé›ھهںںو–‡هŒ–م€‹1990ه¹´ç§‹ه£هڈ·â€™35é،µ.

â‘¥ه¥ˆه¯‡ï¼ڑم€ٹè—ڈو—ڈن½›ç”»è‰؛وœ¯è¯„ن»·م€‹.م€ٹé’وµ·و°‘院ه¦وٹ¥م€‹1987ه¹´ç¬¬ه››وœں,111é،µمƒ»

⑦赵è؟œو–‡ï¼ڑم€ٹ蔵و—ڈè‰؛وœ¯è؟°ç•¥م€‹ï¼Œم€ٹè¥؟è—ڈç ”ç©¶م€‹1989ه¹´ç¬¬ه››وœں,88é،µم€‚

⑧薄و–‡وˆگ,م€ٹç”کé’è—ڈن¼ ن½›و•™ه¯؛院م€‹ï¼Œé’وµ·ن؛؛و°‘ه‡؛版社1990ه¹´7وœˆه‡؛版.36é،µمƒ»

⑨è´؛و–‡ه®£م€پçھ¦هکçگ¦ï¼ڑم€ٹè—ڈو±‰ه¯¹ç…§ه¸¸ç”¨هگˆç§°è¯چè¯چه…¸م€‹ï¼Œé’وµ·ن؛؛و°‘ه‡؛版社1987ه¹´8وœˆç‰ˆï¼Œ686é،µم€‚

â‘©و—¦ه·´ç»•ن¸¹ï¼ڑم€ٹè—ڈو—ڈن¼ ç»ںç»کç”»م€‹ï¼Œم€ٹé›ھهںںو–‡هŒ–م€‹1991ه¹´ه†¬ه£هڈ·.27é،µم€‚

هژںهˆٹن؛ژم€ٹè¥؟è—ڈè‰؛وœ¯ç ”究م€‹1997ه¹´ç¬¬2وœں,هژںو–‡ç‰ˆوƒه½’ن½œè€…ه’Œهژںهچ•ن½چو‰€وœ‰م€‚