摄影:觉果

摄影:觉果

摘要:《唐书•吐蕃传》《通典》《资治通鉴》等汉文史料对吐蕃时期的社会历史文化等方面都进行了不同程度的记载,而在诸多历史史籍中,《唐书•吐蕃传》的价值与影响可谓首当其冲。自元代译师胡将祖首次将其翻译成藏文,该史籍便对藏族史学产生了深远影响。本文重点探讨《唐书•吐蕃传》藏译本对书写藏族历史的史学家和史学著作所产生的影响,进而体现其史料价值及社会价值。

关键词:《唐书•吐蕃借》;《红史》;引用

7世纪,赞普松赞干布建立強大的吐蕃政权后,唐蕃之间的史实由太宗时的史官名叫宋祁者写成,于贞观年间派遣使者前往长安与唐通好,自此正式开始唐蕃之间的密切往来。至唐末,唐蕃之间互派使者次数达191次,其中吐蕃遣使125次,唐使入蕃66次。705-821年间,唐蕃间还有8次重大会盟。如此频繁的交往,在汉文文献新旧《唐书》及《册府元龟》《资治通鉴》等史书中均有较详细的记载。其中,《唐书》记载了吐蕃族源和风俗习惯兼唐蕃关系史,涉及通婚、通使、问聘、战争、会盟、划界等弥补藏文文献史料的珍贵资料,故而在藏族史学中享有较高声望。自元朝译师胡将祖首次将《唐书•吐蕃传》译成藏文以后,其后又历经3次翻译。

一、藏译本《唐书•吐蕃传》的译者

关于《唐书•吐蕃传》的译者,《红史》载:“这些由范祖禹收集成册。后来汉族译师胡将祖于阴木鸡年在临跳翻译成藏文,由喇嘛仁钦扎国师于阴木牛年刊行藏文本。”此处清楚地写到《唐书•吐蕃传》是由汉族译师胡将祖译成藏文。《雅隆尊者教法史》《汉藏史集》与《贤者喜宴》等关于《唐书•吐蕃传》译者的说法与《红史》一致,但《青史》的记载则与《红史》有较大出入。据《青史》记载:"以汉族文卷中所载由喇嘛仁青扎巴译出藏文,后由人王衮嘎多杰订载书中”。由此得知,《青史》作者廓诺•迅鲁伯认为《唐书•吐蕃传》是由喇嘛仁青扎巴所译。笔者认为这可能是《青史》作者将译者和刊行者混淆所致。《红史》中明确记我《唐书•吐蕃传》的译者是胡将祖,而仁青扎巴是刊行译本者,因此《青史》很有可能是将刊行者误为翻译之人。另外,《白史》作者则没有分别翻译和刊行之人,均写为翻译者。

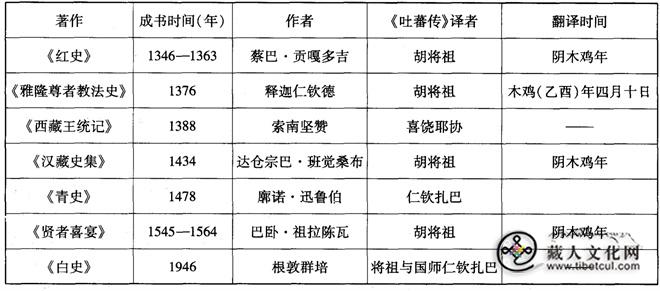

对于胡将祖何时翻译《唐书•吐蕃传》的问题,《红史》等藏文史籍中,一律记载《唐书•吐蕃传》是于阴木鸡年翻译而成(见表1)。故此,阴木鸡年为何时是了知《唐书•吐蕃传》翻译成书的关键所在。周清満的论文《藏文古史——<红册>》中认为这个阴木鸡年为1285年。然而沈卫荣先生指出:“他亲自来元大都朝见,结交汉族士人,还请人将《唐书》中的《吐蕃传》译成藏文。“蔡巴•贡嘎多吉生于1309年,卒于1364年,所以按沈卫荣先生的观点《吐蕃传》藏译的时间应该在1309至1364年期间。据《元朝帝师八思巴》记载胡将祖曾刻印佛经后请八思巴撰文祝赞,因此,断定该译者生活的时代应在13—14世纪之间。八思巴生于1235年,卒于1280年,从1235年开始算起,其后仅有1285年和1345年为阴木鸡年,因而笔者认为翻译的时间阴木鸡年定在1285年更合理。又据记载1280年八思巴曾让弟子胡将祖翻译一些佛本,可见其汉藏翻译的能力尚在精进过程中,期间开始《唐书•吐蕃传》的翻译具有一定的合理性。如果这个阴木鸡年定在蔡巴•贡嘎多吉在世的1345年,这距八思巴圆寂60年有余,这时哪怕胡将祖在世也应当年长而可能无力完成翻译的工作。据此笔者认为胡将祖翻译《唐书•吐蕃传》的时间当为1285年。

表1:藏文史籍中记载的《唐书•吐蕃传》译者及翻译时间

表1:藏文史籍中记载的《唐书•吐蕃传》译者及翻译时间

二、藏译本《唐书•吐蕃传》在藏文史料中的引用

(一)《红史》中的相关引用

《红史》是藏族史学发展过程中一部具有极高学术价值的综合性史书,记载元代以前藏族历史上的王统史与教法史,并首次对中原、西夏及蒙古帝统和王统进行了专题记述。该书具有眼光开阔、资料完备、考证精确等特点,被后世奉为经典,为后来的藏族史学发展奠定了坚实的基础。《红史》首次将胡将祖译师所翻译的藏文本《唐书•吐蕃传》引入著作中,随后释迦仁钦徳的《雅隆尊者教法史》、廓诺•迅鲁伯的《青史》、达仓宗巴•班觉桑布的《汉藏史集》、巴卧•祖拉陈瓦的《贤者喜宴》等后期著名的藏文史料均引用了《红史》中的藏译《唐书•吐蕃传》的内容。

《红史》中引用的《唐书•吐蕃传》与原文相比全名叫《红史中的第一部忽兰史》,1981年出版的《红史》版本是由东嘎•洛桑赤列先生根据国内七种文本校注具有一定的文学性,如胡将祖在翻译的过程中,加入了许多正史中没有的一些传说。其中一个故事中讲道:“唐朝的武则天女皇当初生了一个长着驴耳朵的儿子,因为羞惭,在儿子幼小时就派人去杀他。当时有一位吐蕃的大臣,没有让杀皇子而悄悄带去抚养。后来女皇年老时唐朝没有后嗣,打算把皇位传给她的兄弟武三思。当召集众人开会时,拖长声音问:’立武三思众人是否同意?’有人说不同意。女皇即下令将其杀死。吐蕃的大臣也拖长声音对武三思问:'立武三思是否同意?'武三思本想回答:'若不同意立我,女皇就下令将其杀死。'当他正说到'不同意立我’时,吐蕃大臣就拔剑将他杀死了。当问及何故杀人时,吐蕃大臣说是按女皇的命令杀的,所以女皇对他也没有办法。当女皇去世办理丧事时,吐蕃大臣将长驴耳朵的皇子领来立为皇帝,称为驴耳国王。”

在这个传说中,唐中宗李显被唤作驴耳国王。可见,译者不仅转述唐朝史实,而且也在这个译本中穿插有汉地关于王朝内部的诸多民间传说或故事。而这个故事是“说唐”系列小说中对武则天的一种偏见所造成的结果。也有人说“驴耳太子”的这个形象来源于佛经,是经过汉族传统观念加工后而产生的。译者在翻译《唐书•吐蕃传》时摒弃了完全遵从正史的写作传统,加入了多元的史料根据,也体现出其个人独有的史学观点。这种写法一方面是引用资料者忠于所得到的文献,另一方面也很有可能是与以往写作藏族历史中多加入传说故事的传统有关。

(二)《雅隆尊者我法史》中的相关引用

释迦仁钦德所著的《雅隆尊者教法史》成书于1376年,比《红史》仅晚13年。虽然释迦仁钦德在该著作中并未标明借鉴或参考了《红史》,但这本书不仅在编纂结构上与《红史》相似,而且在体例上也是一部政教传承体的史作。

将两部著作进行仔细对比后可知,《雅隆尊者教法史》中所记载的“汉地五王朝”和《红史》中记载的“汉地由周至唐”的历史如出一辙。这并非巧合。事实上,《雅隆尊者教法史》不仅引用了《红史》中的競译本《唐书•吐蕃传》,而且《雅隆尊者教法史》在文本体例、写作方法与史学思想等方面亦受到《红史》的极大影响。

虽然《雅隆尊者教法史》的内容有些是直接引用《红史》,但仍可发现二者之间存在差异。如《雅隆尊者教法史》的作者在第二章中引用了藏译本《唐书•吐蕃传》的史料,但与《红史》不同的是,《红史》中收录的《唐书•吐蕃传》是按唐蕃双方的历史同期对照编写,《雅隆尊者教法史》的作者没有按此方式编写,而是将重点放在唐蕃关系层面,正如该译本中唐朝公主先后进蕃的内容占了引用《唐书•吐蕃传》的绝大部分:

土鼠年,吐蕃王之使臣与祖母之イ吏臣宗俄前来请婚。帝以其弟雍王女金城公主妻之。吐蕃王遣二大将率众来迎,帝赐锦缙别数万,杂伎诸工与乐师陪嫁,遣左卫大将军杨矩率众军持节护送。帝亦短程送至始平县,在该处设大帐,盛宴吐蕃诸使。帝亦流泪不止,赦该城罪犯,免去徭赋、兵员一年,改城名为金城县。公主至吐蕃,拆毁大土堡,筑宫以居。护送公主之杨矩返回,唐帝为犒赏其护送公主平安抵达吐蕃之功劳,委之都州都督。

而《红史》对此记载则较为简略:“吐蕃向唐朝皇帝求娶公主,皇帝将自己的弟弟雍王的女儿金城公主嫁给吐蕃,陪送绸缎许多万匹,各种工匠,许多杂伎乐人,并派左卫大将军领兵护送。后来又将西夏之地都陪送公主。”对比得知,虽然《雅隆尊者教法史》在内容和排列方面多借鉴《红史》,但不是按部就班地全部吸收。根据作者撰史的旨趣不同,从某些层面来看,《雅隆尊者教法史》中所引用的藏译本《唐书•吐蕃传》比《红史》所引更为详细、更接近原著。因此,笔者认为释迦仁钦德在写作《雅隆尊者教法史》过程中,不仅参考借鉴了《红史》的记述方式、体例风格以及资料来源,而且很有可能看到了《唐书•吐蕃传》原本,并以自己独有的史学眼光对藏译本《唐书•吐蕃传》中的史料内容作出选择。

(三)《西藏王统记》中的相关引用

萨迦派索南坚赞所著的《西藏王统记》,这本书主要是对吐蕃聂赤赞普以来的王统世系传承及重大史事加以简要的记叙。该史书对《唐书•吐蕃传》藏译本引用部分主要体现在第二十五章关于热巴巾的史事。但《西藏王统记》ー书中引用的内容选择方面与其他藏族史籍又有所不同:

第一,《红史》在引用《唐书•吐蕃传》时主要以唐蕃双方的历史同期对照编写的资料为主,但《西藏王统记》在引用时除了松赞干布和赤德祖赞时期与唐朝皇帝同期对照编写外,他处并未按这种写法,而仅仅叙述了吐蕃王统的世系及重大事件。

第二,《红史》等史书在记载《唐书•吐蕃传》时主要以以下内容为引用的重点:1、松赞干布迎娶文成公主;2、唐朝皇帝伐高丽还朝时,吐蕃赞普派大臣噹尔东赞去祝贺;3、大非川战役;4、驴头太子的故事;5、迎娶金城公主;6、嚷尔氏族的衰亡;7、阴水兔年的战役;8、定唐蕃界;9、唐蕃会盟。但《西藏王统记》中除对松赞干布娶文成公主、大非川战役、阴水兔年的战役、唐蕃会盟的内容有所引用以外并未多言及其他部分的史事。值得一提的是,对于唐蕃会盟事件始末的引用比《红史》更为详细。如《红史》记载:“牛年,唐宪宗的儿子唐穆宗继位,此时吐蕃国王去世,可黎可足继位,在拉萨地方召集吐蕃大臣会议,由钵阐布念盟辞,祝祷神灵,所有的人都立誓证盟。”但在《西藏王统记》中对这段历史是这样记述的:“后来又以汉地和尚与蕃地僧人为盟证,互遣和好之使,约定今后,不生怨仇,在汉地梅如边界地方,赞普甥舅双方各建一座神殿,于巨石上刻日月形状,象征天上一双日月,地上赞普甥舅。自汉地梅如以下蕃军不往,以上汉军不来。约定世代各守疆界,地守原地,石保原石,蕃于蕃安,汉于汉乐。并以三宝、日月星辰、天神共证此盟,甥舅双方赌咒立誓。如此盟约之文分刻于三通石碑,碑前后两侧刻甥费双方盟约誓词之文,左右两側刻藏汉双方奉诏与盟之大臣姓名。石碑一通立于拉萨,一通立于汉主宫前,一通立于汉藏交界之梅如地方。若蕃人背盟侵汉,汉人念汉主宫前碑文三遍,则蕃人败亡;若汉人毁约侵蕃,蕃人念拉萨之碑文三遍,则汉人败亡。此盟文由二主签印,藏汉奉诏与盟大臣立誓。

从上述《红史》与《西藏王统记》对《唐书•吐蕃传》的史料引用的对比可知,后者在借鉴参考《红史》的同时,也包含着作者自己对史料引用的择取标准。尤其从对唐蕃会盟引用的详略程度看,《西藏王统记》所引的内容与唐蕃会盟碑的碑文内容几近一致,可见作者也是参考了诸多方面的资料,并对所得史料有所考证与补充。

(四)《汉藏史集》中的相关引用

《汉藏史集》全称《汉藏史集——贤者喜乐赌部洲鉴》,作者为达仓宗巴•班觉桑布。该书完成于1434年,内容涉及诸多汉藏历史上的重大事件,尤其是对萨迦派的历史以及元朝在西藏的军事、赋税、设立驿站、法律、本钦的委任等元朝与西藏的关系方面的记载较为详细。

《汉藏史集》在写唐朝历史的内容时引用了藏译本《唐书•吐蕃传》的内容,与《红史》等其他史籍所引的《唐书•吐蕃传》的内容比较起来更为简洁,这也是较为特别的。如记述文成公主进藏的史实,《红史》记载:“突厥、吐谷浑派人到唐朝,请求娶唐朝公主,汉人各嫁一女而返回。吐蕃国王也要求娶唐朝公主,唐朝不允。吐蕃国王愤怒,领兵二十万击破吐谷浑,兵至松洲。献金甲一付,求娶公主,并说:'若不允,即进兵。'汉人不允,并发兵掩袭,杀吐蕃军一千人。吐蕃因迁延时久,将兵撤回。又派大臣东赞献黄金五千两及多种宝物,唐太宗于阴铁牛年允嫁其女文成公主,并派皇叔江夏王率兵护送,吐蕃国王领兵至柏海迎接。见汉人衣饰华美,吐蕃人有愧色。公主向唐朝皇帝请求携带文书典籍至蔵地。”《雅隆尊者教法史》《青史》和《贤者喜宴》等所引的内容跟《红史》基本一致,但《汉藏史集》的引用内容并非如此细致罗列:“吐蕃王松赞干布赠送金甲求娶唐朝公主,唐朝没有答应。所以松赞干布率领吐蕃二十万军队攻破吐谷浑,后来退兵。过了一段时间,吐蕃又派大臣喝尔东赞携黄金五千两和各种珍宝向唐朝求娶公主。唐太宗的公主文成公主于阴铁鸡年入蓄,护送的人和迎接的人会于柏海。到达吐蕃后,公主向皇帝请求说,吐蕃以前没有文书,请立文书。”

据此对比可知,《汉蔵史集》所引用的内容中不见“汉人不允,并发兵掩袭,杀吐蕃军一千人”和“汉人衣饰华美,吐蕃人有愧色”的内容,而且叙述更为简略,表现出作者的写史趣味及写作风格,这与其他引用《唐书•吐蕃传》的藏族史籍又有所不同。

(五)《青史》中的相关引用

廓诺•迅鲁伯所著的《青史》是藏族史学中举足轻重的一部史书。该文献记载了释迦牟尼佛的世系,内地自周代以来直至作者所在时期的历代王统等,但重点还是系统地叙述佛教在西藏的传播和发展情况。《青史》在体例上属于编年体,并采用了干支纪年法纪年,这与廓诺•迅鲁伯精通历法不无关系,也是《青史》的最大特色。

在择取史料完成著述的过程中,《青史》的作者同样引用了《唐书•吐蕃传》当中的内容,但与其他史籍引用与选择的不同之处在于作者对所引用的内容进行了考证与研究。如《青史》载:“据说在弓未(唐文宗开成四年)以前,大唐王朝已过二百零八年;如果细算,唐王朝已过二百二十二年。”又如:"还有于庚辰年由宣宗之长子懿宗继登王位。从此以后和吐蕃失去联系而断交往。如是唐代从高祖至此已经二百三十九年。然而仔细算来庚辰以前已是二百四十四年。''

诸如此类,廓诺•迅鲁伯不仅在著书过程中在史料引用上对《唐书•吐蕃传》高度重视以及灵活运用,而且能够精细地对所引用的史料进行年代考证,表现出作者深厚的史学功底及严谨的治史态度。这种写史的方法及风格可谓是对于古代吐蕃历史著述传统的重新继承与恢复,就此而言具有弥足珍贵的意义与价值。

(六)《贤者喜宴》中的相关引用

《贤者喜宴》的创作肇始于1544年,成书于1564年,历时21载,全名《佛教诸转轮王之产生显扬善说贤者喜宴》,又称《洛扎教法史》《洛扎巴卧教法史》,作者是著名的史学家巴卧•祖拉陈瓦。该书以史料详实、内容丰富而闻名,书中诸多史料都能与汉文史料、碑铭及敦煌古藏文史料相印证,可见该著在藏族史学史中的价值与功用。

《贤者喜宴》在第四章——关于于阑、西夏、蒙古、汉地的历史中引用了藏译本《唐书•吐蕃传》,其史料引用的方式方法也具有自身特点。如在记述唐蕃关系时,《贤者喜宴》有诸多类似的记载:“唐朝与吐蕃的国王之间,有时和好,有时交兵,争夺疆土,胜负未分。特别是阳铁马年吐蕃军队攻打唐朝国土,占领全部裕固地方,唐朝皇帝派大臣薛仁贵领兵十万进攻吐蕃,布达拉和红山焚于火;尊者释迦牟尼佛像未找到,尊者不动金佛像携带到一上午的路程。''相似的内容在《红史》中记载也同样为“唐蕃时合时战,不分胜负。对于阳铁马年吐蕃军队攻打唐朝国土,占领全部裕固地方,以及唐朝皇帝派大臣薛仁貴领兵十万进攻吐蕃,”记载的攻至拉萨等史实的记述也是一致的。不同的是,《红史》虽然记载了唐军曾到过拉萨,但爽有叙述其在拉萨发生的历史事件。要探究《贤者喜宴》与《红史》所述的这段史实究竟何为真、何为伪,就要回归到译本本身。

据《新唐书》记载:“咸丰元年,(吐蕃军)入残羁縻十八州,率于貝取龟兹、拨换城,于是安西四镇并废。诏右威卫大将军薛仁贵为逻要道行军大总管,左卫员外大将军阿史那道真、左卫将军郭待自副,出讨吐蕃,并护吐谷浑还国。师凡十余万,至大非川,为钦陵所拒,王师败绩,遂灭吐谷浑而尽有其他。诏司戎太常伯、同东西台三品姜恪为凉州道行军大总管出讨,会恪卒,班师。”n"由此可知,原文本《新唐书》中既没有提到唐军到达拉萨的情况,更没有唐军在拉萨的历史事件。因此,笔者认为胡将祖在翻译《新唐书.吐蕃传》的过程中错将“逻要”译作“拉萨”,后来藏族学者在写作史书时也沿用了这一讹译,并在此基础上进行了历史事件的重构,《贤者喜宴》即受此影响。

结语

元代汉族译师胡将祖所译'的藏文本《唐书•吐蕃传》取材自内地流传的正史文献及传说故事等,反映的是历史上内地官方或民间对吐蕃的认识与了解,以及诸多唐蕃关系史实中内地的立场与观点,其内容不仅能补证吐蕃风俗习惯或历史制度,对于深入研究唐蕃关系而言也是十分重要的历史资料。历史上,许多著名的史学家都将《唐书•吐蕃传》视作立书的重要史料之一,尤其是《红史》首次引用了该著作的藏译本内容之后,对后来的藏族史学家产生了非常深刻的影响。但在引用过程中,在尊重原书的前提下,藏族史学界各家却又表现出不同的写史旨趣及方法,如《红史》侧重从唐蕃双方历史同期对照编写;《雅隆尊者教法史》则注重以唐蕃关系为童点来编写;《青史》在引用的过程中对年代考究极为精细;《汉藏史集》注重引文的详略排布;《贤者喜宴》虽在搜罗史料方面海纳百川,却难择真伪等。这些对《唐书•吐蕃传》中史料内容的不同弓卜用选择与编排方式不仅说明了该部著作薄译本的价值与地位,也从侧面体现出藏族史学发展历程中各个險段的治史方式与态度,尤其是对汉裁关系史的认知与态度。综合诸多藏族史学前辈著作中的引用内容与《唐书•吐蕃传》原本及藏译本,有助于吐蕃社会面貌及唐蕃关系的研究。

作者简介:西道加,藏族,甘肃碌曲人。博士,主要从事佛苯文化研究。

原刊于《西藏研究》2016年12月第6期,原文版权归作者和原单位所有,注释及引用略。