ж‘ҳиҰҒпјҡиҜӯиЁҖзҡ„еҪўжҲҗжј”еҸҳдёҺдәәзҫӨзҡ„жј”еҢ–гҖҒиҝҒеҫҷеҜҶеҲҮзӣёе…іпјҢжұүи—ҸиҜӯзі»дҪңдёәдё–з•ҢдёҠиҫғеӨ§иҜӯзі»д№ӢдёҖпјҢжӢҘжңүдј—еӨҡзҡ„еҲҶж”ҜгҖӮеҗ„еҲҶж”Ҝд№Ӣй—ҙеӯҳеңЁеҜҶеҲҮзҡ„еҸ‘з”ҹеӯҰиҒ”зі»гҖӮжҢүз…§жұүи—ҸиҜӯзі»иҜӯиЁҖи°ұзі»ж ‘зҗҶи®әпјҢз»“еҗҲиҖғеҸӨиҜҒжҚ®пјҢеҸ‘зҺ°пјҡ5900е№ҙеүҚзҡ„й»„жІідёӯжёёзҡ„д»°йҹ¶ж–ҮеҢ–еҗ‘йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңйғЁгҖҒй»„еңҹй«ҳеҺҹиҘҝйғЁзҡ„жү©еј пјҢдёҺжұүи—ҸиҜӯзі»еҲҶеҢ–дёәжұүиҜӯж—ҸдёҺи—Ҹзј…иҜӯж—Ҹжңүе…ігҖӮ4700е№ҙеүҚзҡ„马家зӘ‘ж–ҮеҢ–еҗ‘йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹеҶ…йғЁгҖҒдёңйғЁжЁӘж–ӯеұұжІіи°·ең°еёҰзҡ„жү©ж•ЈпјҢдёҺи—Ҹзј…иҜӯж—ҸеҲҶеҢ–жңүе…ігҖӮиҖҢ3000е№ҙеүҚзҡ„йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹеҸҠе…¶е‘Ёиҫ№ең°еҢәзҡ„йқ’й“ңж–ҮеҢ–зҡ„еӨҡж ·жҖ§пјҢеҘ е®ҡдәҶзҺ°д»Ҡжұүи—ҸиҜӯзі»и°ұзі»дј—еӨҡзҡ„зҺ°д»Јж јеұҖгҖӮ

е…ій”®иҜҚпјҡиҜӯиЁҖжј”еҢ–пјӣжұүи—ҸиҜӯзі»пјӣеҶңдёҡжү©ж•Ј

жұүи—ҸиҜӯзі»жҳҜдё–з•ҢдёҠжңҖйҮҚиҰҒзҡ„иҜӯиЁҖзі»з»ҹд№ӢдёҖпјҢдё»иҰҒеҢ…жӢ¬жұүиҜӯж—Ҹе’Ңи—Ҹзј…иҜӯж—ҸдёӨеӨ§еҲҶж”ҜпјҢеҲҶеёғеңЁдёңдәҡгҖҒдёңеҚ—дәҡе’ҢеҚ—дәҡең°еҢәгҖӮжұүи—ҸиҜӯзі»дј—еҲҶж”ҜдёҚд»…еӯҳеңЁеҜҶеҲҮзҡ„иҜӯиЁҖдёҠиҒ”зі»пјҢд№ҹжҳҜеҗҢеұһиҜҘиҜӯзі»зҡ„еҗ„ж°‘ж—Ҹй—ҙеӯҳеңЁеҜҶеҲҮдәІзјҳиҒ”зі»зҡ„еҸҚжҳ гҖӮжұүи—ҸиҜӯзі»жҳҜиҒ”жҺҘдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹзҡ„йҮҚиҰҒзәҪеёҰпјҢеҜ№дәҺжұүи—ҸиҜӯзі»еҪўжҲҗжј”еҸҳзҡ„з ”з©¶пјҢдёҚд»…иғҪеўһејәж–ҮеҢ–иҮӘдҝЎпјҢд№ҹеҸҜд»ҘжңҚеҠЎдәҺй“ёзүўдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹе…ұеҗҢдҪ“ж„ҸиҜҶгҖӮ

дёҖгҖҒдәІзјҳиҜӯиЁҖдёҺжұүи—ҸиҜӯзі»

иҜӯиЁҖжҳҜдәәзұ»зү№жңүзҡ„дәӨжөҒж–№ејҸпјҢйҡҸзқҖж—¶й—ҙдёҺз©әй—ҙзҡ„еҸҳеҢ–пјҢиҜӯиЁҖдјҡдә§з”ҹеҸҳејӮпјҢиҖҢиҝҷз§ҚеҸҳејӮжӯЈеҘҪеҸҜд»Ҙз”ЁжқҘеҸҚжҳ дәәзҫӨзҡ„жј”еҸҳеҺҶеҸІпјҢеӣ жӯӨиҜӯиЁҖд№ҹжҳҜи§ҒиҜҒдәәзұ»еҺҶеҸІзҡ„жҙ»еҢ–зҹігҖӮиҜӯиЁҖеӯҰеңЁз ”究иҜӯиЁҖиө·жәҗдёҺзұ»еһӢзҡ„ж—¶еҖҷпјҢеёёз”ЁеҲ°дёҖз§Қи°ұзі»зҗҶи®әпјҢиҜҘзҗҶи®әи®ӨдёәпјҢдёҖз§ҚеҺҹеҲқиҜӯиЁҖдә§з”ҹеҗҺпјҢжңүй«ҳеәҰзҡ„дёҖиҮҙжҖ§пјҢдҪҶйҡҸзқҖж—¶й—ҙзҡ„жөҒйҖқдёҺз©әй—ҙзҡ„иҝҒ移пјҢеҺҹеҲқиҜӯиЁҖдјҡдә§з”ҹеҲҶеҢ–пјҢиҝҷе°ұжҳҜж–№иЁҖжҲ–иҖ…дәІеұһиҜӯиЁҖпјҢиҜӯиЁҖеҲҶеҢ–еҗҺе°ұжІҝеҗ„иҮӘж–№еҗ‘дёҚж–ӯеҸ‘еұ•пјҢе°ұеҘҪеғҸж ‘е№ІдёҠеҲҶеҮәзҡ„ж ‘жһқдёҖж ·пјҢеҪјжӯӨд№Ӣй—ҙзңӢдјјжІЎжңүиҒ”зі»пјҢе®һйҷ…дёҠжҳҜз”ҹй•ҝеңЁдёҖжЈөеӨ§ж ‘дёҠпјҢе®ғ们жңүе…ұеҗҢзҡ„ж ‘ж №пјҢиҖҢиҝҷдёӘж ‘ж №е°ұжҳҜеҺҹеҲқиҜӯиЁҖгҖӮжҚўиҖҢиЁҖд№ӢпјҢдёҚеҗҢзҡ„ж°‘ж—ҸиҜӯиЁҖпјҢеҰӮжһңе…ій”®иҜӯиЁҖзү№еҫҒд№Ӣй—ҙеӯҳеңЁиҫғеӨҡзҡ„е…іиҒ”пјҢжәҜжәҗеҲ°д»ҺеүҚпјҢиҝҷдәӣиҜӯиЁҖеҸҜиғҪжқҘиҮӘеҗҢдёҖз§ҚеҺҹеҲқиҜӯиЁҖзҡ„еҗҢдёҖдёӘзҫӨдҪ“гҖӮеӣ жӯӨпјҢж №жҚ®иҜӯиЁҖд№Ӣй—ҙзҡ„е…іиҒ”зЁӢеәҰпјҢе°ұеҸҜд»ҘеҲӨж–ӯе…¶дәІзјҳе…ізі»пјҢиҝҷе°ұжҳҜдәІзјҳиҜӯиЁҖгҖӮ

еҲӨж–ӯдҫқжҚ®жқҘиҮӘиҜӯиЁҖдёӯжңүж ёеҝғиҜҚгҖҒйҹізі»з»“жһ„зӯүиҫғдёәе…ій”®зҡ„иҜӯиЁҖзү№еҫҒпјҢдёҖиҲ¬еҫҲйҡҫеҸ‘з”ҹеҸҳеҢ–пјҢжңүиҫғеҘҪзҡ„延з»ӯжҖ§е’ҢзЁіе®ҡжҖ§пјӣжңүе…ұеҗҢжёҠжәҗзҡ„иҜӯиЁҖеңЁиҜӯйҹігҖҒиҜҚжұҮе’ҢиҜӯжі•зі»з»ҹдёҠеӯҳеңЁиҫғй«ҳзҡ„зӣёдјјжҖ§пјҢзү№еҲ«жҳҜеҹәжң¬иҜҚжұҮпјҢе®ғ们жңүиҫғдёәзЁіе®ҡзҡ„иҜӯйҹіеҪўејҸе’ҢиҫғдёәеҮҶзЎ®зҡ„еҗ«д№үпјҢеҫҲеҸҜиғҪе°ұжҳҜжҢҮзӨәеҮ з§ҚиҜӯиЁҖеҗҢжәҗзҡ„е…ій”®пјҢиў«з§°д№ӢдёәвҖңеҗҢжәҗиҜҚвҖқгҖӮ科еӯҰ家еҲ©з”ЁеҺҶеҸІжҜ”иҫғиҜӯиЁҖеӯҰзҡ„еҗҢжәҗиҜҚжһ„жӢҹпјҢжһ„е»әиҜӯиЁҖзі»з»ҹеҸ‘з”ҹеӯҰиҒ”зі»пјҢжҺўзҙўиҜӯиЁҖжј”еҸҳгҖҒдј ж’ӯжЁЎејҸпјҢеҸҜд»ҘиҫғеҘҪең°жҸӯзӨәжңүе…ідәәзҫӨзҡ„иө·жәҗгҖҒиҝҒ移гҖҒеҲҶеҢ–дёҺдәӨжөҒзӯүдҝЎжҒҜгҖӮдҪҶжҳҜдёҖиҲ¬и®ӨдёәпјҢеҗҢжәҗиҜҚиҮӘиә«д№ҹеӯҳеңЁеҸҳеҢ–пјҢдёӨз§ҚеҗҢжәҗиҜӯиЁҖеҰӮжһңи¶…иҝҮдёҮе№ҙпјҢе·®ејӮе°ұеҫҲеӨ§дәҶпјҢиҝһеҗҢжәҗиҜҚйғҪж— жі•иҫЁеҲ«дәІеұһиҒ”зі»гҖӮ

иҜӯиЁҖзҡ„еҲҶзұ»дҪ“зі»пјҢжңҖй«ҳзә§дёәиҜӯзі»пјҢиҜӯзі»дёӢйқўиҝҳеҸҜд»ҘеҲҶдёәиҜӯж—ҸгҖҒиҜӯж”ҜгҖҒиҜӯз»„гҖӮжұүи—ҸиҜӯзі»жҳҜдё–з•Ң第дәҢеӨ§иҜӯзі»пјҲд»…ж¬ЎдәҺеҚ°ж¬§иҜӯзі»пјүпјҢзәҰжңү14дәҝд»ҘдёҠзҡ„жҜҚиҜӯдәәеҸЈпјҢзәҰеҚ дё–з•ҢдәәеҸЈзҡ„1/5пјҢеҢ…еҗ«400еӨҡз§ҚиҜӯиЁҖпјҢиҝҷдәӣдј—еӨҡиҜӯиЁҖеҸҲеҸҜд»ҘеҲҶдёәжұүиҜӯж—ҸпјҲеҢ—ж–№ж–№иЁҖгҖҒдёӯйғЁж–№иЁҖдёҺеҚ—ж–№ж–№иЁҖпјүе’Ңи—Ҹзј…иҜӯж—ҸпјҲеҪқзј…гҖҒи—ҸгҖҒиҗЁе°”гҖҒеә“еҹәвҖ”й’ҰвҖ”йӮЈеҳҺгҖҒжҲҺгҖҒе…ӢдјҰеҸҠе…¶д»–е…ұдёғж”ҜпјүзӯүгҖӮжұүи—ҸиҜӯзі»дәәзҫӨдё»иҰҒеҲҶеёғеңЁдёңдәҡпјҲдёӯеӣҪпјүгҖҒдёңеҚ—дәҡпјҲзј…з”ёгҖҒжі°еӣҪгҖҒиҖҒжҢқгҖҒеӯҹеҠ жӢүеӣҪгҖҒи¶ҠеҚ—пјүгҖҒеҚ—дәҡзҡ„е–ң马жӢүйӣ…еұұеҚ—йә“иҜёеӣҪпјҲеҚ°еәҰгҖҒе·ҙеҹәж–ҜеқҰгҖҒе°јжіҠе°”гҖҒдёҚдё№пјүгҖӮ

жұүи—ҸиҜӯзі»жңҖйҮҚиҰҒзҡ„иҒ”зі»жҳҜеҗҢжәҗж №иҜҚжҲ–иҜҚж №пјҢйҖҡиҝҮиҜҚж №йҷ„зјҖж–№ејҸеҸҠйҷ„зјҖжҲҗеҲҶзҡ„жҜ”иҫғжүҚеҸ‘зҺ°е®ғ们д№Ӣй—ҙеӯҳеңЁеҗҢжәҗдёҺдәІеұһе…ізі»гҖӮдҫӢеҰӮпјҡжұүиҜӯдёӯеӨӘйҳіеҸӨз§°вҖңж—ҘвҖқпјҢдёҠеҸӨжұүиҜӯпјҲе•Ҷд»ЈиҮіжҷӢд»ЈжүҖдҪҝз”Ёзҡ„иҜӯиЁҖпјүвҖңж—ҘвҖқзҡ„еҸ‘йҹідёәвҖңnjitвҖқпјҢвҖңnjitвҖқпјҢзҺ°д»Ји—ҸиҜӯдёӯеӨӘйҳізҡ„иҜ»йҹіжҳҜвҖңni-maвҖқпјҢвҖңniвҖқжҳҜиҜҚж №пјҢвҖңmaвҖқжҳҜеҗҺзјҖпјҢзј…иҜӯдёӯиҜ»вҖңneвҖқпјҢдёүз§ҚиҜӯиЁҖеҜ№еӨӘйҳізҡ„еҸ‘йҹіеӨ§дҪ“дёҖиҮҙпјҢеӣ жӯӨе®ғ们д№Ӣй—ҙе…·жңүеҗҢжәҗжҖ§пјҢеә”иҜҘеҸҜд»ҘиҝҪжәҜиҮіиө·жәҗдәҺеҗҢдёҖз§ҚиҜӯиЁҖгҖӮиҜӯиЁҖеӯҰ家已з»ҸеҸ‘зҺ°дёҠеҚғдёӘжұүиҜӯдёҺи—ҸиҜӯеҗҢжәҗиҜҚпјҢи®ёеӨҡеҹәжң¬иҜҚжұҮеҸ‘йҹізұ»дјјжҲ–иҖ…жңүиҒ”зі»гҖӮеҢ…жӢ¬иә«дҪ“йғЁдҪҚзҡ„еҗҚз§°пјҲзӣ®гҖҒеҸЈгҖҒиҖізӯүпјүгҖҒеҜ№еӨ§иҮӘ然常и§ҒдәӢзү©пјҲж—ҘгҖҒжңҲгҖҒж°ҙзӯүпјүзҡ„еҗҚз§°гҖҒзҫӨдҪ“д№Ӣй—ҙе…ізі»зҡ„з§°е‘јпјҲдҪ гҖҒеҗҫзӯүпјүпјҢжұүи—Ҹиҝ‘йҹіиҜҚеңЁеҸӨжұүиҜӯеҸӨи—ҸиҜӯдёӯиҫғдёәжҷ®йҒҚпјҢиҖҢдё”и¶ҠеҸӨгҖҒиҜ»йҹіи¶Ҡиҝ‘пјҢжҳҫ然жҳҜеҗҢжәҗиҜҚгҖӮеҪ“然еҗҢжәҗиҜҚзҡ„еҲӨиҜ»е№¶дёҚд»…йҷҗдәҺиҜӯйҹізӣёиҝ‘пјҢиҝҳжңүдёҚеҗҢз§ҚиҜӯиЁҖйҮҚеӨҚеҮәзҺ°иҜӯйҹіи§„еҫӢзҡ„вҖңиҜӯйҹіеҜ№еә”вҖқпјҢжҜ”еҰӮжҹҗз§ҚиҜӯиЁҖдёӯеҮЎжҳҜеҸ‘вҖңeвҖқзҡ„йҹіпјҢеңЁеҸҰеӨ–дёҖз§ҚиҜӯиЁҖе…ЁеҸ‘вҖңwвҖқпјҢдәҢиҖ…д№Ӣй—ҙе°ұжҳҜиҜӯйҹіеҜ№еә”пјҢд№ҹеұһдәҺеҗҢжәҗиҜҚзҡ„иҢғз•ҙгҖӮжӯӨеӨ–пјҢжұүи—ҸиҜӯзі»иҝҳжңүдёҖдәӣе…ұеҗҢзү№еҫҒпјҢеҰӮеҚ•йҹіиҠӮиҜҚгҖҒжңүеЈ°и°ғгҖҒжңүйҮҸиҜҚгҖҒиҫ…йҹіжё…жөҠзӣёеҜ№зӯүгҖӮ

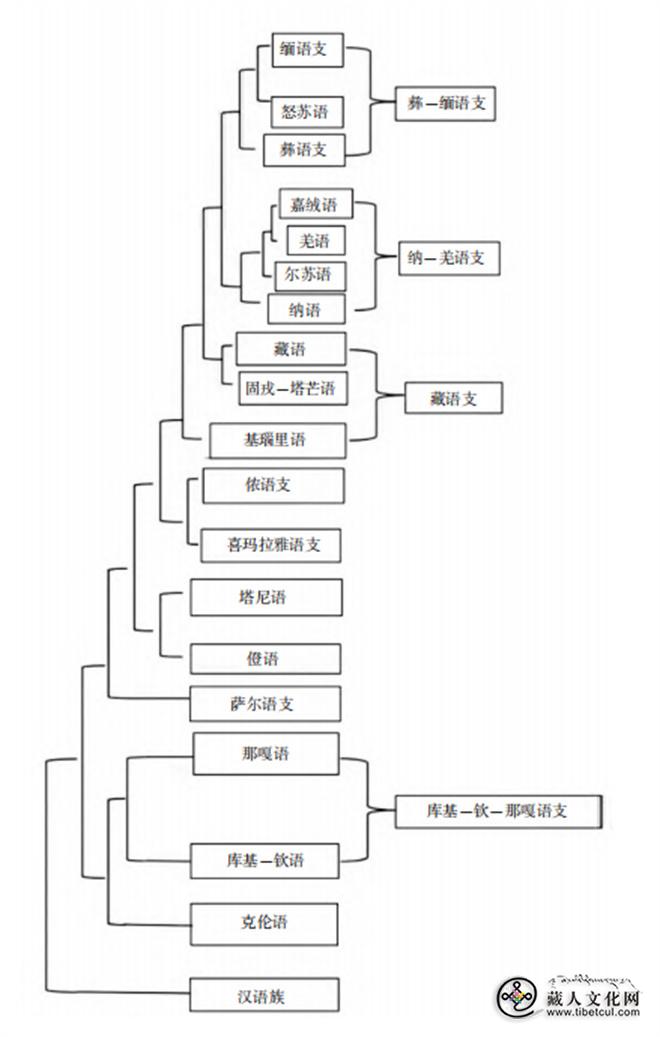

еӨҚж—ҰеӨ§еӯҰйҮ‘еҠӣж•ҷжҺҲеӣўйҳҹж №жҚ®жұүи—ҸиҜӯзі»еҗҢжәҗиҜҚжұҮиЎЁиҖғиҷ‘иҝҷдәӣиҜҚжұҮзҡ„йҮҚиҰҒжҖ§зӯүзә§пјҢйҮҮз”ЁиҙқеҸ¶ж–Ҝзі»з»ҹеҸ‘з”ҹеӯҰж–№жі•пјҢжһ„е»әдәҶзӣ®еүҚе…Ёдё–з•ҢиҫғдёәзІҫеҮҶзҡ„жұүи—ҸиҜӯзі»иҜӯиЁҖи°ұзі»ж ‘пјҲеӣҫ1пјүгҖӮз»“жһңиЎЁжҳҺпјҡеҺҹе§Ӣжұүи—ҸиҜӯзі»жңҖж—©еҲҶеҢ–зҡ„жҳҜжұүиҜӯпјҲж—ҸпјүдёҺи—Ҹзј…иҜӯпјҲж—ҸпјүпјҢиҝҷдёҺиҜӯиЁҖеӯҰ家зҡ„ж—©е…Ҳзҡ„и®ӨиҜҶиҫғдёәдёҖиҮҙпјҢиҖҢдё”д№ҹжҳҺзЎ®жҺЁз®—еҮәдәҢиҖ…еҲҶеҢ–ж—¶й—ҙеңЁи·қд»Ҡ5900е№ҙеүҚпјҢиҖҢи—Ҹзј…иҜӯиҝӣдёҖжӯҘеҶ…йғЁеҸ‘з”ҹеҲҶеҢ–зҡ„ж—¶й—ҙеңЁи·қд»Ҡ4700е№ҙгҖӮ

еӣҫ1 жұүи—ҸиҜӯзі»иҜӯиЁҖи°ұзі»ж ‘

еӣҫ1 жұүи—ҸиҜӯзі»иҜӯиЁҖи°ұзі»ж ‘

дәҢгҖҒд»°йҹ¶ж–ҮеҢ–зҡ„жү©ж•ЈдёҺжұүи—ҸиҜӯ系第дёҖж¬ЎеҲҶеҢ–

5900е№ҙеүҚпјҢжұүиҜӯдәәзҫӨжңҖж—©еә”иҜҘеҲҶеёғеңЁй»„жІіжөҒеҹҹпјҢе°Өе…¶жҳҜй»„еңҹй«ҳеҺҹпјӣиҖҢи—Ҹзј…иҜӯж—Ҹзҡ„дәәзҫӨзҺ°еңЁеӨ§дҪ“еҲҶеёғеңЁйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹеҸҠе…¶е‘Ёиҫ№пјҢд»ҘеҸҠдёңеҚ—дәҡгҖҒеҚ—дәҡе–ң马жӢүйӣ…еұұеҚ—йә“ең°еёҰзӯүгҖӮйӮЈд№Ҳжұүи—ҸиҜӯзі»жңҖж—©иө·жәҗең°пјҢеә”иҜҘеңЁиҝҷдәӣдәәзҫӨеҲҶеёғзҡ„еҢәеҹҹпјҢеӨ§иҮҙе°ұеңЁдёӯеӣҪеҢ—ж–№й»„жІіжөҒеҹҹгҖҒйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹпјҢд»ҘеҸҠдёңеҚ—дәҡзӯүең°еҢәгҖӮеҰӮжһңиҝҷдәӣеҢәеҹҹзҡ„еҸІеүҚж–ҮеҢ–пјҢе°Өе…¶жҳҜж–°зҹіеҷЁж–ҮеҢ–еӯҳеңЁзқҖж—¶й—ҙзҡ„ж—©жҷҡдёҺзӣёдә’иҒ”зі»пјҢеҲҷе®№жҳ“зЎ®е®ҡжұүи—ҸиҜӯзі»зҡ„жәҗең°гҖӮ

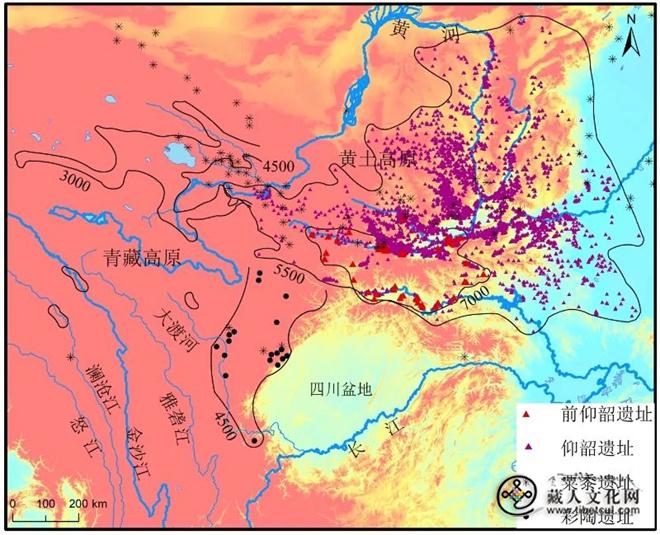

й»„жІіжөҒеҹҹй»„еңҹй«ҳеҺҹж–°зҹіеҷЁж–ҮеҢ–жҳҜдёӯеӣҪеҢ—ж–№ж–°зҹіеҷЁж–ҮеҢ–зҡ„д»ЈиЎЁпјҢж—©жңҹдёәеүҚд»°йҹ¶ж–ҮеҢ–пјҲеҸҲз§°еӨ§ең°ж№ҫж–ҮеҢ–жҲ–иҖҒе®ҳеҸ°ж–ҮеҢ–зӯүпјүпјҢжҙ»еҠЁе№ҙд»Јдёәи·қд»Ҡ8200вҖ”6900е№ҙпјҢдё»иҰҒеҲҶеёғеңЁжёӯжІідёӯдёҠжёёпјҢжіҫж°ҙгҖҒиҘҝжұүж°ҙдёҠжёёд»ҘеҸҠдё№жұҹдёҠжёёд№ҹжңүе°‘йҮҸеҲҶеёғпјҢзӣ®еүҚеҸ‘зҺ°йҒ—еқҖж•°йҮҸдёҚеҲ°зҷҫеӨ„гҖӮе…¶еҗҺдёәд»°йҹ¶ж–ҮеҢ–пјҢж—¶д»Јдёәи·қд»Ҡ7000вҖ”5000е№ҙпјҢе…¶еҲҶеёғиҢғеӣҙдёңиө·иұ«дёңпјҢиҘҝиҮіз”ҳиӮғгҖҒйқ’жө·пјҢеҢ—еҲ°жІіеҘ—еҶ…и’ҷеҸӨй•ҝеҹҺдёҖзәҝпјҢеҚ—жҠөжұҹжұүпјҢеҲҶеёғдёӯеҝғеңЁйҷ•иҘҝжёӯжІіжөҒеҹҹгҖҒжІіеҚ—иҘҝйғЁе’ҢеұұиҘҝиҘҝеҚ—зҡ„е№ҝйҳ”ең°еёҰпјҢж–ҮеҢ–йҒ—еқҖжҝҖеўһиҮідә”еҚғдҪҷеӨ„пјӣеҲҶеёғзҡ„ж ёеҝғеңЁйҷ•иҘҝгҖҒз”ҳиӮғгҖҒеұұиҘҝе’ҢжІіеҚ—зңҒпјҢ并еҗ‘ж–ҮеҢ–зҡ„иҫ№зјҳеҢәжІіеҢ—гҖҒеҶ…и’ҷеҸӨгҖҒж№–еҢ—гҖҒе®ҒеӨҸе’Ңйқ’жө·зңҒжү©ж•ЈгҖӮ

еҸҜд»ҘеҸ‘зҺ°еүҚд»°йҹ¶ж–ҮеҢ–йҒ—еқҖеҲҶеёғеңЁд»ҘжёӯжІідёәдёӯеҝғзҡ„зӢӯй•ҝең°еёҰпјҢеҲҶеёғиҢғеӣҙжңүйҷҗпјӣеңЁд»°йҹ¶ж—¶жңҹпјҢж–ҮеҢ–еҲҶеёғиҢғеӣҙиҫғеүҚжңүйқһеёёжҳҺжҳҫзҡ„жү©ж•ЈпјҢж–ҮеҢ–йҒ—еқҖжІҝзқҖжёӯжІіеҗ‘иҘҝжү©ж•ЈпјҢжІҝй»„жІігҖҒжұҫжІіи°·ең°еҗ‘дёңеҗ‘еҢ—жү©ж•ЈгҖӮд»°йҹ¶ж–ҮеҢ–еҸҲеҸҜд»ҘеҲ’еҲҶдёәеҚҠеқЎпјҲи·қд»Ҡ7000вҖ”6400е№ҙпјүгҖҒеҸІе®¶пјҲи·қд»Ҡ6300вҖ”5700е№ҙпјүе’Ңеәҷеә•жІҹпјҲи·қд»Ҡ6000вҖ”5000е№ҙпјүзӯүеҸ‘еұ•йҳ¶ж®өгҖӮжңҖжҳҫи‘—зҡ„жү©ж•ЈеҸ‘з”ҹеңЁеәҷеә•жІҹж—¶жңҹпјҢе…¶еҲҶеёғдёӯеҝғжҳҜжёӯжІіжөҒеҹҹгҖҒиұ«иҘҝе’ҢжҷӢеҚ—ең°еҢәпјҢдҪҶе…¶еҲҶеёғиҢғеӣҙеҗ‘иҘҝжү©ж•ЈиҮійқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңзјҳйқ’жө·зҡ„дёңйғЁпјҢеҗ‘дёңиҫҫеҲ°й»„жІідёӢжёёең°еҢәпјҢеҗ‘еҢ—жү©ж•ЈеҲ°еҶ…и’ҷеҸӨеҚ—йғЁе’ҢиөӨеі°ең°еҢәпјҢеҗ‘еҚ—延伸иҮіжұүж°ҙжөҒеҹҹпјҢеңЁеәҷеә•жІҹж—¶жңҹд»°йҹ¶ж–ҮеҢ–еҸ‘еұ•еҲ°йјҺзӣӣжңҹпјҢж–ҮеҢ–еҢәеҲҶеёғйқўз§Ҝд№ҹиҫҫеҲ°жңҖеӨ§гҖӮ

д»°йҹ¶ж–ҮеҢ–еҗ‘иҘҝиҝӣе…Ҙйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңзјҳзҡ„иҝҮзЁӢгҖӮд»°йҹ¶ж–ҮеҢ–жү©ж•ЈиҮійқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңеҢ—зјҳеӨ§иҮҙжҳҜи·қд»Ҡ6000вҖ”5500е№ҙпјҢеңЁй«ҳеҺҹдёңйғЁжІіж№ҹи°·ең°пјҢеҸ‘зҺ°е®үиҫҫе…¶е“ҲгҖҒиғЎжқҺ家гҖҒйҳіжҙјеқЎгҖҒзәўеңҹеқЎзӯү18еӨ„д»°йҹ¶ж–ҮеҢ–йҒ—еқҖпјҢе°Өе…¶жҳҜе®үиҫҫе…¶е“ҲйҒ—еқҖпјҢдҪҚдәҺйқ’жө·зңҒжө·дёңеёӮеҢ–йҡҶеҺҝзҫӨ科й•Үй»„жІід»ҘеҢ—зәҰ1.5еҚғзұізҡ„е®үиҫҫе…¶е“Ҳжқ‘иҘҝпјҢжө·жӢ”2030зұіпјҢйҒ—еқҖйқўз§ҜзәҰ2.4дёҮе№іж–№зұіпјҢжҳҜзӣ®еүҚжүҖзҹҘд»°йҹ¶ж–ҮеҢ–еҲҶеёғзҡ„жңҖиҘҝз«ҜгҖӮиҖғеҸӨеҸ‘зҺ°еәҷеә•жІҹж—¶жңҹжҲҝеқҖ19еә§гҖҒзҒ¶еқ‘6дёӘгҖҒзҒ°еқ‘30дёӘгҖҒзӘ‘еқҖ2дёӘзӯүж–ҮеҢ–йҒ—еӯҳеҸҠдё°еҜҢзҡ„ж–ҮеҢ–йҒ—зү©пјҢжҲҝеқҖзҡ„еҸ‘зҺ°иҜҒжҳҺиҝҷжҳҜйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹжңҖж—©е®һзҺ°е®ҡеұ…зҡ„ең°зӮ№пјҢеҸҜд»Ҙз§°дҪңжҳҜвҖңйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹ第дёҖжқ‘вҖқпјҢжӢүејҖдәҶйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹиҝӣе…Ҙж–°зҹіеҷЁж—¶д»Јзҡ„еәҸ幕пјҢеҸҜи°“жҳҜж„Ҹд№үйҮҚеӨ§пјҒеҮәеңҹдәҶеӨ§йҮҸйҷ¶еҷЁдёҺзўҺзүҮпјҢжңүе°–еә•з“¶пјҢе°ҸеҸЈгҖҒеҸҢе”ҮпјҢеҷЁиә«дёәж–ңз»ізә№пјҢе°–еә•з“¶жҳҜд»°йҹ¶зҡ„ж–ҮеҢ–иұЎеҫҒпјӣиҝҳжңүеҪ©йҷ¶зүҮпјҢзә№йҘ°дёәеңҶзӮ№зә№гҖҒеј§зәҝдёүи§’зә№гҖҒеј§зәҝзә№гҖҒеһӮеј§зә№зӯүпјҢиҝҷдәӣйғҪжҳҜе…ёеһӢзҡ„д»°йҹ¶ж–ҮеҢ–еәҷеә•жІҹзұ»еһӢеҪ©йҷ¶зә№йҘ°пјҲеӣҫ2пјүпјҢжӯЈжҳҜиҝҷдәӣйҷ¶зүҮиҜҒжҳҺиҜҘйҒ—еқҖзҡ„ж–ҮеҢ–жҖ§иҙЁеұһдәҺд»°йҹ¶ж–ҮеҢ–еәҷеә•жІҹзұ»еһӢгҖӮж №жҚ®йҷ¶еҷЁзә№йҘ°дёҺй»„еңҹй«ҳеҺҹд»°йҹ¶ж–ҮеҢ–еәҸеҲ—иҫғе…Ёзҡ„еӨ§ең°ж№ҫйҒ—еқҖеҗ„жңҹеҗ„ж®өйҷ¶еҷЁиҝӣиЎҢеҜ№жҜ”еҲҶжһҗпјҢеҲқжӯҘеҲӨж–ӯе®үиҫҫе…¶е“ҲйҒ—еқҖеҪ©йҷ¶зӣёеҪ“дәҺеӨ§ең°ж№ҫдёүжңҹпјҢи·қд»Ҡ5900вҖ”5500е№ҙгҖӮжӯӨеӨ–пјҢж №жҚ®еҜ№иҜҘйҒ—еқҖеҮәеңҹзҡ„дёүжһҡд»°йҹ¶ж—¶жңҹйҷ¶зүҮиҝӣиЎҢйҮҠе…үе№ҙд»ЈжөӢе®ҡпјҢеҲҶеҲ«дёә5.9Вұ0.8kaгҖҒ5.4Вұ0.3kaе’Ң5.1Вұ0.3kaгҖӮеӣ жӯӨз»јеҗҲдёҠиҝ°дёӨз§ҚиҜҒжҚ®пјҢе®үиҫҫе…¶е“ҲйҒ—еқҖд»°йҹ¶ж–ҮеҢ–йҒ—еӯҳеә”иҜҘжҳҜи·қд»Ҡ5900вҖ”5100е№ҙпјҢдё»дҪ“е№ҙд»Јеә”иҜҘжҳҜи·қд»Ҡ5900вҖ”5500е№ҙгҖӮ

еӣҫ2 е®үиҫҫе…¶е“ҲйҒ—еқҖеҮәеңҹзҡ„д»°йҹ¶ж–ҮеҢ–еәҷеә•жІҹзұ»еһӢйҷ¶еҷЁ

е®үиҫҫе…¶е“ҲйҒ—еқҖд»°йҹ¶ж—¶жңҹзҹіеҷЁзҡ„ж·ҖзІүзІ’еҲҶжһҗпјҢеҸ‘зҺ°жңүзІҹзұ»пјҢеҗҢж—¶жңҹзҡ„йқ’жө·ж°‘е’ҢеҺҝе®ҳдәӯй•ҮиғЎжқҺ家йҒ—еқҖд№ҹеҸ‘зҺ°жңүзІҹдҪңз—•иҝ№пјҢиҖҢе°–еә•з“¶гҖҒеҸ‘иҫҫзҡ„еҪ©йҷ¶е’ҢзІҹдҪңеҶңдёҡпјҢжҳҜд»°йҹ¶ж–ҮеҢ–зҡ„ж Үй…ҚгҖӮжӯЈжҳҜеӣ дёәиҫғдёәжҲҗзҶҹзҡ„зІҹдҪңеҶңдёҡпјҢжҲҗе°ұдәҶд»°йҹ¶ж–ҮеҢ–зҡ„е…ҙзӣӣгҖӮзІҹдҪңеҶңдёҡжҸҗдҫӣдәҶзЁіе®ҡе’Ңиҫғе……и¶ізҡ„зІ®йЈҹдҫӣеә”пјҢдҪҝеҫ—иҒҡиҗҪ规模жү©еӨ§жҲҗдёәеҸҜиғҪпјҢиҖҢиҒҡиҗҪзҡ„жү©еӨ§еҸҲеҜјиҮҙдәәзҫӨзҡ„иҒҡйӣҶпјҢдәәзҫӨиҒҡйӣҶеҸҲдҪҝеҫ—зӨҫдјҡзҫӨдҪ“еҠҹиғҪеўһејәпјҢдәәеҸЈзҡ„еҝ«йҖҹеўһй•ҝпјҢеҺҹжңүйўҶең°зҡ„зҺҜеўғе®№йҮҸжңүйҷҗпјҢеҸҲеҜјиҮҙеҗ‘ж–°ең°еҹҹзҡ„жү©ж•Је’ҢејҖжӢ“гҖӮеҪ“然дёӯе…Ёж–°дё–еӨ§жҡ–жңҹиҫғдёәжҡ–ж№ҝзҡ„иҮӘ然зҺҜеўғд№ҹдҝғиҝӣдәҶдёӯеӣҪеҢ—ж–№ж—ұдҪңеҶңдёҡзҡ„еҸ‘еұ•гҖӮжҳҫ然зІҹдҪңеҶңдёҡжҳҜе…ій”®пјҢжҳҜеҜјиҮҙдә§з”ҹеӨҡзұіиҜәйӘЁзүҢж•Ҳеә”зҡ„е‘Ҫй—ЁгҖӮ

йҖҡиҝҮе®үиҫҫе…¶е“ҲйҒ—еқҖеҸҜд»ҘеҸ‘зҺ°пјҢд»°йҹ¶ж–ҮеҢ–еңЁеәҷеә•жІҹж—¶жңҹд»Һй»„еңҹй«ҳеҺҹеҗ‘иҘҝжү©ж•ЈиҮійқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңзјҳпјҢиёҸдёҠиҝӣеҶӣйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹзҡ„жӯҘдјҗпјҢзәҰеңЁ5900вҖ”5500е№ҙеүҚе·Із»ҸеңЁйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңзјҳзҡ„жІіж№ҹи°·ең°дёҖеёҰе®ү家иҗҪжҲ·дәҶпјҢжҲҗдёәйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹжңҖж—©зҡ„дёҖжү№е®ҡеұ…иҖ…пјҢд№ҹжҳҜйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹжңҖж—©зҡ„ж–°зҹіеҷЁж—¶д»Јзҡ„ејҖжӢ“иҖ…пјҲеӣҫ3пјүгҖӮиҝҷдёҺйҮ‘еҠӣж•ҷжҺҲеӣўйҳҹи®Ўз®—зҡ„жұүи—ҸиҜӯ系第дёҖж¬ЎеҲҶеҢ–ж—¶й—ҙдёҖиҮҙпјҢиҒ”зі»иҜӯиЁҖеӯҰз»“жһңе’ҢиҖғеҸӨеҸ‘зҺ°пјҢжҲ‘们еҸҜд»ҘжҺЁжғіпјҢзәҰ5900е№ҙеүҚпјҢжқҘиҮӘй»„еңҹй«ҳеҺҹзҡ„дёҖзҫӨд»°йҹ¶еәҷеә•жІҹдәәпјҢ他们жқҘеҲ°дәҶйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңзјҳзҡ„жө·жӢ”зӣёеҜ№иҫғдҪҺгҖҒең°еҪўиҫғдёәе№іеқҰгҖҒж°ҙзғӯиө„жәҗжҜ”иҫғе……и¶ізҡ„жІіж№ҹи°·ең°пјҢеңЁиҝҷйҮҢиҗҪең°з”ҹж №пјҢејҖе§ӢиҗҘе»әжҲҝеұӢгҖҒзғ§еҲ¶йҷ¶еҷЁгҖҒз§ҚжӨҚеә„зЁјпјҢеҪ“然他们д№ҹжү“дәӣзҢҺзү©дҪңдёәиЎҘе……гҖӮиҖҢ他们еҗ‘иҘҝзҡ„ејҖжӢ“пјҢд№ҹе®һзҺ°дәҶжұүи—ҸиҜӯзі»зҡ„第дёҖж¬ЎеҲҶеҢ–пјҢеҚіжңҖж—©зҡ„жұүиҜӯж—ҸдёҺи—Ҹзј…иҜӯж—ҸеҲҶеҢ–пјҢз”ұжӯӨжұүи—ҸиҜӯзі»зҡ„жңҖеҲқжәҗең°еә”иҜҘеңЁдёӯеӣҪеҢ—ж–№й»„жІіжөҒеҹҹдёӯдёҠжёёең°еҢәпјҢд»°йҹ¶ж–ҮеҢ–ж— з–‘жҲҗдёәжұүи—ҸиҜӯзі»жңҖж—©зҡ„жәҗеӨҙпјҢд»°йҹ¶еұ…ж°‘ж— з–‘жҳҜжңҖеҺҹеҲқзҡ„жұүи—ҸиҜӯзі»зҡ„дҪҝз”ЁиҖ…гҖӮиҖғеҸӨеҸ‘зҺ°еҫҲеҘҪең°ж”ҜжҢҒиҜӯиЁҖеӯҰжұүи—ҸиҜӯзі»зҡ„иө·жәҗдёҺжј”еҢ–еҺҶзЁӢпјҢиҖғеҸӨиҜҒжҚ®дёҺиҜӯиЁҖеӯҰз»“жһңе®ҢзҫҺеҗ»еҗҲгҖӮеҪ“然仰йҹ¶ж–ҮеҢ–еәҷеә•жІҹж—¶жңҹжү©ж•ЈеҮ д№ҺеңЁдёңгҖҒиҘҝгҖҒеҢ—зӯүеҮ дёӘж–№еҗ‘еҗҢж—¶еұ•ејҖзҡ„пјҢеҸӘжңүеҚ—ж–№жү©ж•ЈжҜ”иҫғж»һеҗҺпјҢд»…еңЁиҘҝеҚ—ж–№еҗ‘зҡ„йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңзјҳеІ·жұҹдёҠжёёең°еҢәжңүе°‘йҮҸеҸ‘зҺ°пјҢжҜ”еҰӮиҢӮеҺҝжіўиҘҝйҒ—еқҖпјҢиҜҘйҒ—еқҖдҪҚдәҺеІ·жұҹиҘҝеІёпјҢйқўз§ҜзәҰ30000е№іж–№зұіпјҢеҮәеңҹдәҶжіҘиҙЁзәўйҷ¶еЈ¶иҫ№дёүи§’зә№еҪ©йҷ¶й’өзӯүеҷЁзү©дёҺд»°йҹ¶еәҷеә•жІҹзұ»еһӢзӣёе…ійҷ¶еҷЁдёҖиҮҙпјҢж•…еұһдәҺеәҷеә•жІҹзұ»еһӢпјҢе№ҙд»ЈеӨ§иҮҙеңЁ6000вҖ”5500е№ҙпјҢжҳҜй«ҳеҺҹдёңйғЁжЁӘж–ӯеұұеҢәеҹҹеҸ‘зҺ°жңҖж—©зҡ„ж–°зҹіеҷЁйҒ—еқҖпјҢдҪҶиҝҷдёӘж–№еҗ‘йҒ—еӯҳж•°йҮҸе°‘гҖҒ规模е°ҸгҖӮ

еӣҫ3 д»°йҹ¶ж–ҮеҢ–йҒ—еқҖеҲҶеёғдёҺжү©ж•ЈпјҲй»‘зәҝдёәжү©ж•Јзӯүж—¶зәҝпјҢж•°еӯ—дёәи·қд»Ҡе№ҙд»Јпјү

жіЁпјҡиҜҘеӣҫеҹәдәҺеӣҪ家ж ҮеҮҶең°еӣҫжңҚеҠЎзҪ‘з«ҷж ҮеҮҶдёӯеӣҪең°еӣҫпјҲе®ЎеӣҫеҸ·пјҡGSпјҲ2019пјү1826еҸ·пјүз»ҳеҲ¶гҖӮеә•еӣҫиҫ№з•Ңж— дҝ®ж”№гҖӮ

д»°йҹ¶ж–ҮеҢ–еәҷеә•жІҹзұ»еһӢеңЁдёүдёӘж–№еҗ‘зҡ„жү©ж•ЈиҝҮзЁӢдёӯпјҢд»Өдәәиҙ№и§Јзҡ„жҳҜеҸӘжңүеҗ‘иҘҝж–№еҗ‘жү©ж•Јзҡ„дәәзҫӨдјјд№ҺдёҖеҺ»дёҚеҪ’пјҢ并дёҺж ёеҝғеҢәеҸ‘з”ҹи„ұзҰ»гҖҒеҲҶеҢ–пјҢеӣ дёәжӯЈжҳҜиҝҷдёӘж–№еҗ‘дёҠдәәзҫӨжү©ж•ЈжңҖз»ҲеҜјиҮҙжұүи—ҸиҜӯ系第дёҖж¬ЎеӨ§еҲҶйҮҺпјҢзӣҙжҺҘеҗҺжһңжҳҜеҜјиҮҙжұүиҜӯж—ҸдёҺи—Ҹзј…иҜӯж—Ҹзҡ„еҲҶзҰ»гҖӮиҝҷеҸҜиғҪе’Ңеҗ‘иҘҝжү©ж•Јзҡ„еәҷеә•жІҹе…Ҳж°‘пјҢйҒҮеҲ°зҡ„жҳҜдё–з•ҢеұӢи„ҠвҖ”вҖ”йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹпјҢиҝҷйҮҢй«ҳеұұеӨ§е·қзәөжЁӘпјҢеӨ§жұҹеӨ§жІійҒҚеёғпјҢйҖ жҲҗең°еҪўиҗҪе·®еӨ§гҖҒеӨ©з„¶йҷ©йҳ»еӨҡпјҢдёҖж—Ұиҝӣе…ҘпјҢдёҺжәҗең°иҒ”зі»еҮҸејұпјҢж—Ҙд№…еӨ©й•ҝпјҢйҖҗжёҗејҖе§Ӣи„ұзҰ»еҲҶеҢ–пјҢжңҖз»Ҳиө°дёҠдәҶдёҺеӨ§жң¬иҗҘи„ұзҰ»зҡ„йҒ“и·ҜпјҢиҝҷеҸҜд»Ҙз§°дёәең°зҗҶйҡ”з»қж•Ҳеә”пјҢиҝҷз§Қж•Ҳеә”еңЁйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹеҸҠе…¶дёңйғЁжЁӘж–ӯеұұең°жңҖдёәжҳҺжҳҫгҖӮ

дёүгҖҒ马家зӘ‘ж–ҮеҢ–зҡ„жү©ж•ЈдёҺи—Ҹзј…иҜӯж—Ҹзҡ„еҲҶеҢ–

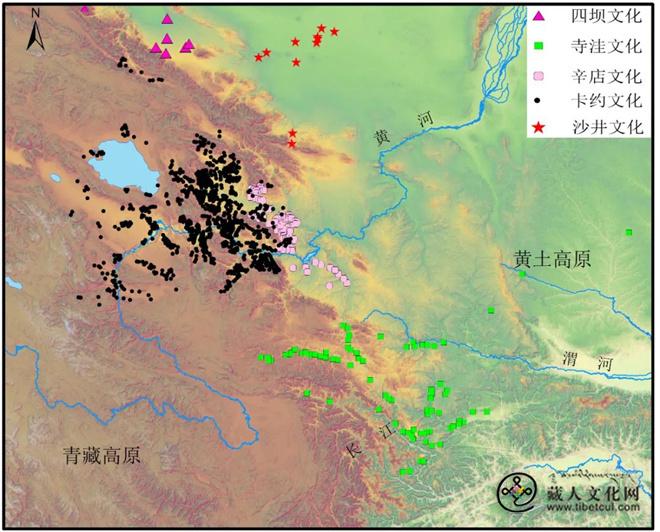

еҸ‘еұ•еҲ°д»°йҹ¶жҷҡжңҹпјҢз”ұдәҺжү©ж•Јең°еҹҹиҢғеӣҙиҝҮеӨ§пјҢ并еҸҜиғҪе’ҢеҪ“ең°ж–ҮеҢ–зӣёиһҚеҗҲпјҢд»°йҹ¶еңЁе…¶еҲҶеёғзҡ„еҢәеҹҹеҶ…пјҢеҲҶеҲ«еҪўжҲҗдәҶжіүжҠӨж–ҮеҢ–гҖҒеӨ§ең°ж№ҫж–ҮеҢ–пјҲдёӯжҷҡжңҹпјүгҖҒ马家зӘ‘ж–ҮеҢ–зӯүеӨҡдёӘе…·жңүд»°йҹ¶ж–ҮеҢ–иүІеҪ©зҡ„ең°ж–№жҖ§ж–ҮеҢ–гҖӮеҗ‘иҘҝжү©ж•Јзҡ„д»°йҹ¶ж–ҮеҢ–еңЁжү©ж•ЈиҝҮзЁӢдёӯпјҢеҸҜиғҪе’ҢеҺҹе…Ҳзҡ„жң¬еңҹж–ҮеҢ–зӣёз»“еҗҲпјҢдёҚж–ӯең°еҹҹеҢ–пјҢеңЁи·қд»Ҡ5300е№ҙпјҢеңЁй»„еңҹй«ҳеҺҹиҘҝз«ҜдёҺйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдәӨжҺҘең°еёҰеҪўжҲҗдәҶдёҠжүҝд»°йҹ¶ж–ҮеҢ–пјҢеҸҲжңүиҮӘиә«зү№зӮ№зҡ„马家зӘ‘ж–ҮеҢ–пјҲи·қд»Ҡ5300вҖ”4000е№ҙпјүпјҢ马家зӘ‘ж–ҮеҢ–ж №жҚ®ж—¶й—ҙеҸ‘еұ•еәҸеҲ—пјҢеҸҲеҸҜз»ҶеҲҶдёә马家зӘ‘зұ»еһӢпјҲи·қд»Ҡ5300вҖ”4500е№ҙпјүгҖҒеҚҠеұұзұ»еһӢпјҲи·қд»Ҡ4500вҖ”4300е№ҙпјүе’Ң马еҺӮзұ»еһӢпјҲи·қд»Ҡ4300вҖ”4000е№ҙпјүеүҚеҗҺиҝһз»ӯзҡ„дёүдёӘйҳ¶ж®өгҖӮ马家зӘ‘ж–ҮеҢ–еҸҲеҸ‘з”ҹдёҖж¬ЎиҫғеӨ§зҡ„жү©ж•ЈпјҢжҳҫи‘—зҡ„жү©ж•ЈеҸ‘з”ҹеңЁ5000вҖ”4500е№ҙпјҢе…¶еҗҺзҡ„4500вҖ”4000е№ҙеҲҷдҝқжҢҒзЁіе®ҡгҖӮжү©ж•Јдё»иҰҒеҸ‘з”ҹеңЁдёӨдёӘж–№еҗ‘пјҢе…¶дёҖжҳҜеҗ‘йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹеҶ…йғЁзҡ„иҝӣдёҖжӯҘжү©ж•ЈпјҢеңЁиҝҷдёӘж—¶жңҹеҚ жҚ®дәҶж•ҙдёӘжІіж№ҹи°·ең°пјҢ并жү©ж•ЈиҮіжӣҙй«ҳжө·жӢ”зҡ„е…ұе’ҢзӣҶең°пјҢ并е’ҢеҪ“ең°еҺҹжңүзҡ„з»ҶзҹіеҷЁж–ҮеҢ–з»“еҗҲеҪўжҲҗе®—ж—Ҙж–ҮеҢ–пјҢе…ёеһӢзҡ„йҒ—еқҖе°ұжҳҜе®—ж—ҘйҒ—еқҖгҖӮе®—ж—ҘйҒ—еқҖдҪҚдәҺй»„жІідёҠжёёйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңеҢ—зјҳжІіи°·ең°еёҰдёҺй«ҳеҺҹйқўзҡ„иҝҮжёЎең°еёҰпјҢжө·жӢ”2950зұіпјҢйҒ—еқҖ墓葬дёӯеҸ‘зҺ°жңүе…ёеһӢ马家зӘ‘ж–ҮеҢ–йҷ¶еҷЁпјҢ并жңүзІҹй»ҚйҒ—еӯҳпјҢжҳҜй»„жІіжөҒеҹҹеҲҶеёғжө·жӢ”жңҖй«ҳпјҢдё”еҸ—马家зӘ‘ж–ҮеҢ–ејәзғҲеҪұе“Қзҡ„е…·жңүжң¬ең°зү№иүІзҡ„ж–°зҹіеҷЁж–ҮеҢ–гҖӮе…¶дәҢжҳҜжІҝзқҖйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңзјҳзҡ„жЁӘж–ӯеұұең°зҡ„еҚ—еҢ—иө°еҗ‘жұҹжІіжІҹи°·пјҢеҚіеёёиҜҙзҡ„жЁӘж–ӯеұұи„үи—ҸеҪқж°‘ж—ҸеӨ§иө°е»Ҡеҗ‘еҚ—жү©ж•ЈпјҢжү©ж•ЈеҲ°дәҶйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңйғЁжЁӘж–ӯеұұжІҹи°·пјҢеҢ…жӢ¬еІ·жұҹдёҠжёёгҖҒеӨ§жёЎжІідёҠдёӯжёёпјҢд№ҹеҪұе“ҚеҲ°дәҶйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹеҶ…йғЁжҫңжІ§жұҹжөҒеҹҹпјҲдҫӢеҰӮиҘҝи—ҸдёңйғЁзҡ„жҳҢйғҪеҚЎиӢҘж–ҮеҢ–пјүпјҢ并еҪұе“ҚеҲ°дәҶж»ҮиҘҝдёҺж»ҮиҘҝеҢ—гҖӮе…ёеһӢйҒ—еқҖе°ұжҳҜе·қиҘҝиҗҘзӣҳеұұе’ҢжҳҢйғҪеҚЎиӢҘгҖӮиҗҘзӣҳеұұйҒ—еқҖдҪҚдәҺиҢӮеҺҝеҺҝеҹҺеІ·жұҹдёңеҚ—еІёзҡ„дәҢзә§жІіжөҒйҳ¶ең°дёҠпјҢйҒ—еқҖйқўз§Ҝиҝ‘10дёҮе№іж–№зұіпјҢе…¶дёӯеј•дәәжіЁзӣ®зҡ„еҸ‘зҺ°жҳҜеҮәеңҹдёҚе°‘жј©ж¶Ўзә№гҖҒж°ҙжіўзә№гҖҒйёҹзә№зӯүе…ёеһӢзҡ„马家зӘ‘еҪ©йҷ¶пјҢж №жҚ®еҪ©йҷ¶зә№йҘ°еҲӨж–ӯдёҺ马家зӘ‘ж–ҮеҢ–ж—©жңҹзұ»еһӢдёҖиҮҙпјҢжөӢе№ҙз»“жһңжҳҫзӨәиҗҘзӣҳеұұйҒ—еқҖи·қд»Ҡ5300вҖ”4600е№ҙпјҢе®ғжҳҜеІ·жұҹдёҠжёёиҜҘж—¶жңҹдёҖдёӘеӨ§еһӢдёӯеҝғиҒҡиҗҪпјҢиҜҘж—¶ж®өеІ·жұҹдёҠжёёзҡ„ж–°зҹіеҷЁж–ҮеҢ–йҒ—еқҖж•°йҮҸдј—еӨҡпјҢж–ҮеҢ–йқўиІҢеҸ‘еұ•еҲ°жҜ”иҫғз№ҒиҚЈйҳ¶ж®өпјҢиҗҘзӣҳеұұйҒ—еқҖжҳҜе…¶дёӯзҡ„дёҖдёӘе…ёеһӢд»ЈиЎЁпјҢиҝҷдәӣйҒ—еқҖеқҮиЎЁзҺ°еҮәж—ўжңүдёҖе®ҡзҡ„иҮӘиә«зү№зӮ№пјҢдҪҶжҳҜеҸҲеҸ—马家зӘ‘ж–ҮеҢ–еҪұе“ҚејәзғҲгҖӮ4600е№ҙд№ӢеҗҺжј”еҸҳдёәвҖңжІҷд№ҢйғҪйҒ—еӯҳвҖқпјҢеҲҷиЎЁзҺ°еҮәжҳҺжҳҫзҡ„жң¬еңҹеҢ–зү№еҫҒпјҢе·Із»ҸдёҚи§ҒжқҘиҮӘиҘҝеҢ—马家зӘ‘зҡ„еҪұе“ҚдәҶгҖӮ

еҚЎиӢҘйҒ—еқҖдҪҚдәҺиҘҝи—ҸдёңйғЁжҳҢйғҪпјҢйҒ—еқҖеңЁжҫңжІ§жұҹиҘҝеІёпјҢйқўз§ҜзәҰ1дёҮе№іж–№зұіпјҢжө·жӢ”зәҰ3100зұігҖӮеҚЎиӢҘйҒ—еқҖжҳҜиҘҝи—Ҹең°еҢәзӣ®еүҚеҸ‘зҺ°жңҖж—©зҡ„ж–°зҹіеҷЁж–ҮеҢ–пјҢе№ҙд»ЈзәҰи·қд»Ҡ5000вҖ”4000е№ҙпјҢдё»иҰҒзү№зӮ№жҳҜзҹіеҷЁе…·жңүж··еҗҲжҖ§пјҢеҚіжү“еҲ¶зҹіеҷЁгҖҒз»ҶзҹіеҷЁе’ҢзЈЁеҲ¶зҹіеҷЁе№¶еӯҳпјҢзЈЁеҲ¶зҹіеҷЁдёӯй•ҝжқЎеҪўзҹіж–§гҖҒзҹій”ӣе…·жңү马家зӘ‘йЈҺж јпјӣйҷ¶еҷЁдёҠеҲ»еҲ’зә№гҖҒйҷ„еҠ е Ҷзә№еҸ‘иҫҫпјҢеҷЁеһӢдёҺ马家зӘ‘зұ»дјјпјҢйғҪд»Ҙе№іеә•зҡ„ж·ұи…№зҪҗгҖҒзӣҶгҖҒзў—з»„еҗҲд»Ҙдё»пјӣжңүзҹіз Ңзҡ„жҲҝеұӢе»әзӯ‘гҖӮжңҖе…ій”®зҡ„жҳҜеҸ‘зҺ°жңүиҫғеӨҡзҡ„зІҹйҒ—еӯҳпјҢ并еҸ‘зҺ°жңүй“ІеҪўеҷЁзӯүеҶңдёҡз”ҹдә§е·Ҙе…·пјҢиҜҙжҳҺзІҹдҪңеҶңдёҡеҚ жңүиҫғйҮҚиҰҒзҡ„ең°дҪҚгҖӮиҖҢзІҹжҳҜжәҗиҮӘеҢ—ж–№д»°йҹ¶ж–ҮеҢ–гҖҒ马家зӘ‘ж–ҮеҢ–зі»з»ҹзҡ„жңҖе…·зү№иүІж–ҮеҢ–ж Үеҝ—пјҢеӣ жӯӨиҝҷжҳҜйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹеҶ…йғЁзҡ„еҚЎиӢҘж–ҮеҢ–еҸ—жқҘиҮӘеҢ—方马家зӘ‘ж–ҮеҢ–еҪұе“Қзҡ„жңҖзӣҙжҺҘзҡ„иҜҒжҚ®гҖӮ

еҪ“然д»ҘиҗҘзӣҳеұұгҖҒеҚЎиӢҘйҒ—еқҖдёәд»ЈиЎЁзҡ„йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңйғЁжЁӘж–ӯеұұжІҹи°·иҜҘйҳ¶ж®өзҡ„ж–°зҹіеҷЁж–ҮеҢ–дёҺиҘҝеҢ—马家зӘ‘ж–ҮеҢ–зҡ„е…ұеҗҢзҡ„ж–ҮеҢ–еӣ зҙ дёҚд»…д»…иЎЁзҺ°еңЁеҪ©йҷ¶дёҠпјҢиҝҳиЎЁзҺ°еңЁдәҢиҖ…йғҪд»Ҙе№іеә•еҷЁйҷ¶еҷЁдёәдё»пјҢеӨ№з Ӯйҷ¶еӨҡж–Ҫз»ізә№гҖҒеҲ»еҲ’зә№гҖҒйҷ„еҠ е Ҷзә№зӯүпјҢз”Ёй’»еӯ”жі•дҝ®иЎҘйҷ¶еҷЁпјӣеҶңдҪңзү©йғҪеҸ‘зҺ°жңүзІҹй»ҚпјӣзҹіеҷЁдёҠжңүе…ұеҗҢзҡ„й•ҝжқЎеҪўзҹіж–§гҖҒзҹій”ӣпјҢд»ҘеҸҠеҚ•еӯ”жҲ–еҸҢеӯ”й•ҝж–№еҪўгҖҒеҚҠжңҲеҪўеҮ№иғҢзӣҙеҲғзҹіеҲҖпјӣжөҒиЎҢеңҶеҪўжҲ–ж–№еҪўеҚҠең°з©ҙејҸжҲҝеұӢгҖӮеӣ жӯӨеҸҜд»ҘзңӢеҲ°и·қд»Ҡ5000вҖ”4500е№ҙпјҢ马家зӘ‘ж–ҮеҢ–еҜ№йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңйғЁжЁӘж–ӯеұұжІҹи°·ең°еҹҹдә§з”ҹе№ҝжіӣзҡ„еҪұе“ҚпјҢдёҚеҗҰи®Өиҝҷдәӣж–ҮеҢ–жңүжң¬ең°еӣ зҙ пјҢдҪҶжҳҜе®ғ们йғҪдёҺжқҘиҮӘеҢ—ж–№зҡ„马家зӘ‘ж–ҮеҢ–жӢҘжңүи®ёеӨҡе…ұеҗҢзҡ„ж–ҮеҢ–зү№еҫҒпјҢеҸҜи°“жҳҜе…ұжҖ§дёәдё»жөҒпјҢи¶іи§ҒеҢ—方马家зӘ‘ж–ҮеҢ–еҜ№дәҺиҜҘең°еҢәж–°зҹіеҷЁж–ҮеҢ–дә§з”ҹдәҶйҮҚиҰҒеҪұе“ҚпјҢиҖҢиҝҷжҳҫ然жҳҜ马家зӘ‘ж–ҮеҢ–жү©ж•ЈеёҰжқҘзҡ„з»“жһңгҖӮ

马家зӘ‘ж–ҮеҢ–еңЁи·қд»Ҡ5000вҖ”4500е№ҙзҡ„иҝӣдёҖжӯҘжү©ж•ЈдёҺи—Ҹзј…иҜӯеҶ…йғЁеҸ‘з”ҹеҲҶеҢ–зҡ„ж—¶й—ҙпјҲи·қд»Ҡ4700е№ҙпјүзӣёеҗ»еҗҲпјҢеӣ жӯӨ马家зӘ‘ж–ҮеҢ–ж—©жңҹеҗ‘йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹеҶ…йғЁжӣҙй«ҳжө·жӢ”пјҢд»ҘеҸҠжІҝзқҖй«ҳеҺҹдёңйғЁжЁӘж–ӯеұұең°зҡ„жү©ж•Јеә”иҜҘдёҺи—Ҹзј…иҜӯиҝӣдёҖжӯҘеҲҶеҢ–жңүе…ігҖӮйҖҡиҝҮеүҚйқўзҡ„жұүи—ҸиҜӯиЁҖи°ұзі»ж ‘еҸҜд»ҘзңӢеҲ°пјҢеӨ§зәҰеңЁ4700е№ҙеүҚпјҢи—Ҹзј…иҜӯж—ҸејҖе§ӢеҲҶеҢ–дёәдёӨдёӘиҜӯж”ҜпјҢеҚіеә“еҹәвҖ”й’ҰвҖ”йӮЈеҳҺиҜӯж”ҜдёҺи—ҸиҜӯзӯүиҜёж”ҜгҖӮд»ҺзҺ°еңЁеҲҶеёғзҠ¶еҶөжқҘзңӢеә“еҹәиҜӯеӨ§еӨҡеҲҶеёғеңЁеҚ°еәҰдёңеҢ—йғЁгҖҒзј…з”ёиҘҝеҢ—йғЁд»ҘеҸҠеӯҹеҠ жӢүеӣҪпјҢй’ҰиҜӯжЁӘи·Ёзј…з”ёгҖҒеҚ°еәҰгҖҒеӯҹеҠ жӢүдёүеӣҪпјҢдҪҝз”ЁиҖ…й’Ұж—ҸжҳҜзј…з”ёдё»иҰҒж°‘ж—Ҹд№ӢдёҖгҖӮж №жҚ®зҺ°еңЁеҲҶеёғзҠ¶еҶөпјҢз»“еҗҲиҜӯиЁҖеӯҰдёҺиҖғеҸӨеӯҰз ”з©¶пјҢеә“еҹәвҖ”й’ҰвҖ”йӮЈеҳҺиҜӯж”Ҝдјјд№ҺжҳҜи·қд»Ҡ5000вҖ”4500е№ҙ马家зӘ‘ж–ҮеҢ–жІҝзқҖйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңйғЁи—ҸеҪқеӨ§иө°е»ҠеҚ—дёӢзҡ„дёҖж”ҜпјҢиҖҢеҗ‘йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹеҶ…йғЁжү©ж•Јзҡ„дёҖж”Ҝжҳҫ然е’Ңи—ҸиҜӯж”Ҝжңүе…іиҒ”гҖӮ

еӣӣгҖҒйқ’й“ңж—¶д»Јж–ҮеҢ–еӨҡж ·жҖ§дёҺжұүи—ҸиҜӯзі»еҹәжң¬ж јеұҖзҡ„еҪўжҲҗ

и·қд»Ҡ4000е№ҙд№ӢеҗҺпјҢйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹе’ҢиҘҝеҢ—ең°еҢәеҸІеүҚж–ҮеҢ–ејҖе§Ӣиҝӣе…Ҙйқ’й“ңж—¶д»ЈгҖӮеүҚжңҹпјҲи·қд»Ҡ4000вҖ”3600е№ҙпјүйҪҗ家ж–ҮеҢ–дёҺеӣӣеққж–ҮеҢ–并иЎҢпјҢж–ҮеҢ–йқўиІҢе°ҡз®—дёҖиҮҙпјҢдҪҶе·Із»ҸиЎЁзҺ°еҮәж–ҮеҢ–еҲҶеҢ–еҠҝеӨҙпјӣеҗҺжңҹпјҲи·қд»Ҡ3600вҖ”2400е№ҙпјүпјҢиҘҝеҢ—ең°еҢәеҸІеүҚж–ҮеҢ–еҸҜи°“жҳҜвҖңзҷҫиҠұйҪҗж”ҫпјҢзҷҫ家дәүйёЈвҖқпјҢеҪўжҲҗеӨҡз§Қең°еҹҹж–ҮеҢ–并еӯҳпјҢз©әй—ҙдёҠзӣёдә’дәӨеҸүпјҢж–ҮеҢ–дёҠеҗ„жңүзү№иүІпјҢеҚҙд№ҹзӣёдә’еҪұе“Қзҡ„еұҖйқўгҖӮеӣӣеққж–ҮеҢ–пјҲи·қд»Ҡ3900вҖ”3400е№ҙпјүдё»иҰҒеҲҶеёғеңЁжІіиҘҝиө°е»ҠпјҢйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңеҢ—зјҳжҳҜеҚЎзәҰж–ҮеҢ–пјҲи·қд»Ҡ3600вҖ”2400е№ҙпјүзҡ„жҙ»еҠЁиҢғеӣҙпјҢеӨ§еӨҸжІіе’Ңж№ҹж°ҙжөҒеҹҹжҳҜиҫӣеә—ж–ҮеҢ–пјҲи·қд»Ҡ3400вҖ”2600е№ҙпјүзҡ„ж ёеҝғең°еёҰпјҢеҜәжҙјж–ҮеҢ–пјҲи·қд»Ҡ3000вҖ”2500е№ҙпјүеҲҶеёғдәҺз”ҳиӮғзңҒеҶ…зҡ„жіҫж°ҙгҖҒжёӯжІігҖҒжҙ®жІід»ҘеҸҠжұүж°ҙдёҠжёёзӯүжөҒеҹҹпјҢжІҷдә•ж–ҮеҢ–пјҲи·қд»Ҡ2900вҖ”2400е№ҙпјүдё»иҰҒеҲҶеёғеңЁзҹізҫҠжІіе’ҢйҮ‘е·қжІідёӢжёёдёҖеёҰгҖӮ

ж №жҚ®жұүи—ҸиҜӯиЁҖи°ұзі»ж ‘пјҢиҝҷдёӘж—¶жңҹд№ҹжӯЈжҳҜи—Ҹзј…иҜӯж—ҸеӨ§еҲҶеҢ–ж—¶жңҹпјҢи—Ҹзј…иҜӯж—ҸеҸҲиҝӣдёҖжӯҘеҲҶеҢ–дёәеҪқвҖ”зј…иҜӯж”ҜгҖҒзәівҖ”зҫҢж”ҜгҖҒи—ҸиҜӯж”ҜзӯүгҖӮиҖҢиҝҷе’ҢиҜҘж—¶жңҹиҘҝеҢ—ең°еҢәйқ’й“ңж—¶д»ЈеӨҡз§Қж–ҮеҢ–并еӯҳзҡ„еұҖйқўжҳҜзӣёдёҖиҮҙзҡ„пјҢиҘҝеҢ—ең°еҢәзҡ„еҸІеүҚж–ҮеҢ–йқўиІҢзҡ„еӨҡж ·еҢ–пјҢд№ҹжҳҜи—Ҹзј…иҜӯж—ҸиҝӣдёҖжӯҘеҲҶеҢ–зҡ„зңҹе®һзј©еҪұгҖӮеҸҜд»ҘзңӢеҲ°пјҢеҲ°йқ’й“ңж—¶д»ЈеҗҺжңҹпјҢиҘҝеҢ—ең°еҢәгҖҒйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹеҸҠе…¶дёңйғЁгҖҒеҚ—йғЁзҡ„и—Ҹзј…иҜӯж—Ҹдё°еҜҢеӨҡж ·зҡ„еұҖйқўе·Із»ҸеҲқжӯҘеҪўжҲҗпјҢеҪ“然иҝӣе…ҘеҺҶеҸІж—¶жңҹпјҢиҝҷз§ҚиҜӯиЁҖеҲҶеҢ–е’ҢеӨҡж ·жҖ§д»ҚиҝӣдёҖжӯҘж·ұеҢ–пјҢдҪҶжҳҜеҹәжң¬ж јеұҖеңЁйқ’й“ңж—¶д»ЈеҗҺжңҹе·Із»ҸеҘ е®ҡдәҶгҖӮж—©жңҹеҺҶеҸІи®°иҪҪдёӯд№ҹеҸҜд»ҘзңӢеҲ°дәӣз«ҜеҖӘпјҢгҖҠеҗҺжұүд№ҰВ·иҘҝзҫҢдј гҖӢи®°иҪҪпјҡзҫҢдәәж— ејӢзҲ°еү‘иҖ…еңЁз§ҰеҺүе…¬пјҲе…¬е…ғеүҚ476е№ҙвҖ”е…¬е…ғеүҚ443е№ҙеңЁдҪҚпјүж—¶иў«з§Ұж“’иҺ·пјҢ并жҲҗдёәеҘҙйҡ¶пјҢеҗҺйҖғи·‘еҪ’е…ҘжІіж№ҹй—ҙпјҢиў«зҫҢдәәжҺЁдёҫдёәйҰ–йўҶпјҢйғЁиҗҪдәәдәӢйҖҗжёҗејәеӨ§пјҢеӨ§е®¶зә·зә·еҪ’йҷ„гҖӮеҲ°дәҶзҲ°еү‘жӣҫеӯҷеҝҚж—¶пјҢз§ҰзҢ®е…¬пјҲе…¬е…ғеүҚ424е№ҙвҖ”е…¬е…ғеүҚ362е№ҙпјүеҲқз«ӢпјҢдёҫе…өиҘҝдјҗпјҢеҝҚзҡ„йғЁж—ҸвҖңз•Ҹз§Ұд№ӢеЁҒпјҢе°Ҷе…¶з§Қдәәйҷ„иҗҪиҖҢеҚ—пјҢеҮәиөҗж”ҜжІіжӣІиҘҝж•°еҚғйҮҢпјҢдёҺдј—зҫҢз»қиҝңпјҢдёҚеӨҚдәӨйҖҡгҖӮе…¶еҗҺеӯҗеӯҷеҲҶеҲ«пјҢеҗ„иҮӘдёәз§ҚпјҢд»»йҡҸжүҖд№ӢгҖӮжҲ–дёәж°Ӯзүӣз§ҚпјҢи¶Ҡе·ӮзҫҢжҳҜд№ҹпјӣжҲ–дёәзҷҪ马з§ҚпјҢе№ҝжұүзҫҢжҳҜд№ҹпјӣжҲ–дёәеҸӮзӢјз§ҚпјҢжӯҰйғҪзҫҢжҳҜд№ҹгҖӮеҝҚеҸҠејҹиҲһзӢ¬з•ҷж№ҹдёӯпјҢ并еӨҡеЁ¶еҰ»еҰҮгҖӮеҝҚз”ҹд№қеӯҗдёәд№қз§ҚпјҢиҲһз”ҹеҚҒдёғеӯҗдёәеҚҒдёғз§ҚпјҢзҫҢд№Ӣе…ҙзӣӣпјҢд»ҺжӯӨиө·зҹЈгҖӮвҖқдёӨеҚғе№ҙеүҚзҡ„еҸІеӯҰе®¶е№¶ж— жӣҙиҖҒзҡ„иҖғеҸӨиө„ж–ҷеҸҜдҫӣеј•з”ЁпјҢйқһеёёеҸҜиҙөпјҢдёҖиҜӯйҳҗжҳҺиҜёзҫҢзҡ„жәҗжөҒдёҺиҒ”зі»пјҢиҘҝеҚ—зҫҢгҖҒй«ҳеҺҹеҶ…йғЁзҡ„иҜёзҫҢеҲ«з§ҚпјҢйғҪжҳҜжәҗиҮӘвҖңжІіж№ҹзҫҢвҖқпјҢиҝҷд»ҺеҺҶеҸІи®°иҪҪдёҠдёәйқ’й“ңж—¶д»ЈжҳҜи—Ҹзј…иҜӯж—ҸеӨ§еҲҶеҢ–ж—¶жңҹжҸҗдҫӣдәҶдҪҗиҜҒгҖӮдёҖиҲ¬и®ӨдёәзҺ°еңЁз”ҳиӮғгҖҒйқ’жө·гҖҒиҘҝи—ҸгҖҒеӣӣе·қгҖҒиҙөе·һгҖҒдә‘еҚ—зӯүзңҒе’ҢиҮӘжІ»еҢәпјҢд»ҘеҸҠдёңеҚ—дәҡзј…з”ёгҖҒи¶ҠеҚ—зӯүеӣҪеҸҠе–ң马жӢүйӣ…еұұеҚ—йә“зҡ„9дёӘеӣҪ家дҪҝз”Ёжұүи—ҸиҜӯзі»и—Ҹзј…иҜӯж—ҸиҜӯиЁҖзҡ„ж—ҸзҫӨпјҢйғҪжҳҜж°җзҫҢеҗҺиЈ”пјҢ他们йғҪжҳҜеҫҲж—©д»ҘеүҚд»ҺдёӯеӣҪиҘҝеҢ—ең°еҢәиҝҒеҫҷиҝҮеҺ»зҡ„пјҢжІҝзқҖеІ·жұҹгҖҒеӨ§жёЎжІігҖҒйӣ…з »жұҹгҖҒйҮ‘жІҷжұҹгҖҒжҫңжІ§жұҹгҖҒжҖ’жұҹзӯүжІіи°·иҝӣе…Ҙе·қиҘҝгҖҒдә‘иҙөй«ҳеҺҹпјҢдёңеҚ—дәҡзҡ„зј…з”ёгҖҒи¶ҠеҚ—пјҢд»ҘеҸҠе–ң马жӢүйӣ…еұұеҚ—йә“зӯүең°еёҰгҖӮдҫӢеҰӮзј…з”ёдәәеҺҶеҸІд№ҰдёҠзҘ–жәҗиҝҪжәҜиҮідёӯеӣҪиҘҝеҢ—зҡ„ж°җзҫҢпјҢеҚ°еәҰе’ҢдёҚдё№зҡ„йӣ·еёғжҹҘдәәгҖҒе°јжіҠе°”зҡ„еҶ…з“Ұе°”дәәйғҪжүҝи®ӨдёҺдёӯеӣҪж°җзҫҢжңүе…іпјҢд№ҹжңүдёҖдәӣжҳҜзӣҙжҺҘд»ҺиҘҝи—Ҹзҝ»и¶ҠдәҶе–ң马жӢүйӣ…иҝӣе…ҘдәҶе–ң马жӢүйӣ…еұұеҚ—йә“гҖӮеҪ“然д»ҺзҺ°еңЁзҡ„иҖғеҸӨиө„ж–ҷжқҘзңӢпјҢе®һйҷ…дёҠдёҖдәӣж—ҸзҫӨд»Һи—Ҹзј…ж—ҸзҫӨдёӯеҲҶеҢ–зҡ„ж—¶й—ҙжӣҙж—©пјҢиҖҢдёҚд»…д»…жҳҜеңЁи·қд»Ҡ3000е№ҙе·ҰеҸіпјҢз”ҡиҮіж—©еҲ°ж–°зҹіеҷЁзҡ„и·қд»Ҡ4700е№ҙеүҚе°ұе·Із»ҸеҲҶеҢ–ејҖдәҶпјҢиҝҷе…¶дёӯзҡ„з»ҶиҠӮиҝҳйңҖиҰҒжҲ‘们д»ҠеҗҺ继з»ӯж·ұе…Ҙз ”з©¶гҖӮ

еӣҫ4 иҘҝеҢ—з”ҳйқ’ең°еҢәйқ’й“ңж—¶д»Јж–ҮеҢ–зҡ„еҲҶеҢ–

жіЁпјҡиҜҘеӣҫеҹәдәҺеӣҪ家ж ҮеҮҶең°еӣҫжңҚеҠЎзҪ‘з«ҷж ҮеҮҶдёӯеӣҪең°еӣҫпјҲе®ЎеӣҫеҸ·пјҡGSпјҲ2019пјү1826еҸ·пјүз»ҳеҲ¶гҖӮеә•еӣҫиҫ№з•Ңж— дҝ®ж”№гҖӮ

дә”гҖҒеҗҢеҮәдёҖжәҗпјҢж–ҮеҢ–зӣёиҝһ

еҸҜд»ҘзңӢеҲ°пјҢд»Һи·қд»Ҡ5900е№ҙејҖе§ӢпјҢзӣҙеҲ°2000е№ҙеүҚе·ҰеҸіпјҢжқҘиҮӘдёӯеӣҪиҘҝеҢ—ең°еҢәзҡ„жұүи—ҸиҜӯзі»дәәзҫӨдёҚж–ӯеҗ‘йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹпјҢеҗ‘еҚ—дёҚж–ӯиҝҒеҫҷпјҢ他们иҝҒеҫҷзҡ„ж—¶й—ҙж—©жҷҡдёҚдёҖгҖҒдәәзҫӨ规模дёҚзӯүгҖҒиҝҒеҫҷзҡ„и·Ҝзәҝеҗ„ејӮгҖҒиҝҒеҫҷзҡ„зӣ®зҡ„ең°еҗ„жңүдёҚеҗҢпјҢдҪҶжҳҜ他们йғҪжңүдёҖдёӘе…ұеҗҢзҡ„жәҗеӨҙпјҢйӮЈе°ұжҳҜ6000е№ҙеүҚзҡ„д»°йҹ¶ж–ҮеҢ–дәәзҫӨпјҢ他们еңЁеҗ‘иҘҝгҖҒеҗ‘еҚ—жү©ж•ЈгҖҒиҝҒеҫҷдёӯпјҢеҸҜиғҪдёҚж–ӯдёҺеҪ“ең°ж–ҮеҢ–зӣёиһҚеҗҲпјҢеҪўжҲҗд»ҠеӨ©жұүи—ҸиҜӯзі»жҳҜе…Ёдё–з•Ң第дәҢеӨ§иҜӯзі»пјҢиҰҶзӣ–дёңдәҡгҖҒдёңеҚ—дәҡдёҺеҚ—дәҡпјҢжЁӘи·Ёе–ң马жӢүйӣ…еұұеҚ—еҢ—зҡ„ж јеұҖгҖӮ

жҚўиҖҢиЁҖд№ӢпјҢжұүи—ҸиҜӯзі»жңүе…ұеҗҢзҡ„ж–ҮеҢ–жёҠжәҗпјҢе°Өе…¶жҳҜи—Ҹзј…иҜӯж—ҸдәәзҫӨпјҢ他们еҲҶеҢ–ж—¶й—ҙжҷҡпјҢиҜӯиЁҖдёҠжңүеҜҶеҲҮзҡ„дәІзјҳе…ізі»пјҢдәәзҫӨд№ҹеӯҳеңЁиЎҖзјҳе…ізі»пјҢж–ҮеҢ–дёҠд№ҹиҫғдёәзӣёиҝ‘пјҢиҝҷеҸҜд»Ҙд»ҺжҜҚиҜӯжҳҜи—Ҹзј…иҜӯж—Ҹзҡ„дёҚеҗҢж°‘ж—Ҹзҡ„иө·жәҗдј иҜҙзңӢеҲ°пјҢжҲ‘еӣҪеўғеҶ…жңү17дёӘж°‘ж—ҸдҪҝз”Ёи—Ҹзј…иҜӯж—ҸиҜӯиЁҖпјҢеҢ…жӢ¬жҳҜи—Ҹж—ҸгҖҒй—Ёе·ҙж—ҸгҖҒзҸһе·ҙж—ҸгҖҒеҪқж—ҸгҖҒзәіиҘҝж—ҸгҖҒе“Ҳе°јж—ҸгҖҒеӮҲеғіж—ҸгҖҒжӢүзҘңж—ҸгҖҒеҹәиҜәж—ҸгҖҒеңҹ家ж—ҸгҖҒзҷҪж—ҸгҖҒзҫҢж—ҸгҖҒжҷ®зұіж—ҸгҖҒжҷҜйўҮж—ҸгҖҒзӢ¬йҫҷж—ҸгҖҒжҖ’ж—ҸгҖҒйҳҝжҳҢж—ҸгҖӮиҝҷдәӣж°‘ж—ҸеӨ§йғҪжңүвҖңзҢҙе§ӢзҘ–вҖқзҡ„е…ұеҗҢзҡ„жң¬ж°‘ж—Ҹиө·жәҗзҡ„зҘһиҜқдј иҜҙпјҢеҢ…жӢ¬и—ҸиҜӯж”Ҝзҡ„и—Ҹж—ҸпјҢеҪқиҜӯж”Ҝзҡ„еҪқж—ҸгҖҒзәіиҘҝж—ҸгҖҒеӮҲеғіж—ҸгҖҒе“Ҳе°јж—ҸзӯүпјҢиҝҷеҸҚжҳ еҮә他们е…ұеҗҢзҡ„ж–ҮеҢ–жәҗеӨҙдёҺеҸӨиҖҒзҡ„ж–ҮеҢ–жёҠжәҗгҖӮиҖҢдё”иҝҷдәӣеҲҶеёғеңЁйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңйғЁи—ҸеҪқиө°е»Ҡзҡ„и—Ҹзј…иҜӯж—Ҹзҡ„еҗ„ж°‘ж—ҸпјҢжңүжҠҠйҖқеҺ»зҡ„е…ҲиҫҲйҖҒеӣһж•…д№Ўзҡ„вҖңйҖҒйӯӮвҖқд№ дҝ—еҸҠеҸЈеӨҙдј иҜөзӯүпјҢеҚіжҠҠе…ҲиҫҲзҡ„йӯӮйӯ„йҖҒеӣһеҺҹе…Ҳжӣҫз»Ҹеұ…дҪҸиҝҮзҡ„ең°ж–№пјҢз”ұдәҺиҝҒеҫҷеҺҶз»Ҹж•°д»ЈпјҢд№ҹе°ұи®°еҪ•дәҶе…ҲиҫҲ们иҝҒеҫҷзҡ„и·ҜзәҝпјҢеӨ§е®¶еҮ д№ҺйғҪжңүе…¶зҘ–е…Ҳд»ҺеҜ’еҶ·зҡ„еҢ—ж–№еҚ—дёӢиҝҒеҫҷиҖҢжқҘзҡ„ж°‘й—ҙдј иҜҙжҲ–иҖ…еҸІиҜ—пјҢдҪҝеҫ—и—Ҹзј…иҜӯж—ҸдәәзҫӨе№ҝжіӣдҝқз•ҷдәҶжң¬ж°‘ж—ҸйЎәжұҹжІіиҮӘеҢ—иҖҢеҚ—дёӢзҡ„ж°‘ж—ҸиҝҒеҫҷзҡ„ж—©жңҹе…ұеҗҢи®°еҝҶгҖӮжҜ”еҰӮеҪқж—Ҹдј иҜҙзҘ–жәҗең°еңЁдёҖдёӘжұҹжІіж°ҙиҮӘеҢ—еҗ‘еҚ—жөҒгҖҒеҜ’еҶ·й«ҳеұұз§ҜйӣӘзҡ„еҢ—ж–№пјӣиҖҢзәіиҘҝж—ҸеҲҷдј иҜҙзҘ–е…Ҳеұ…дҪҸеңЁеҢ—ж–№пјҢйӮЈйҮҢжңүдёҖдёӘйқўз§Ҝе№ҝйҳ”зҡ„еӨ§ж№–пјҢеҢ—ж–№зҡ„еӨ§ж№–иҺ«иҝҮдәҺйқ’жө·ж№–пјҢеӣ жӯӨзәіиҘҝж—Ҹжңүдәәи®ӨдёәиҮӘе·ұзҘ–жәҗжқҘиҮӘдәҺйқ’жө·ж№–еҸҠе…¶жІіж№ҹдёҖеёҰгҖӮеҪ“然иҝҷдәӣдј иҜҙпјҢеӨ§йғҪжҳҜеҸЈеӨҙдј иҜөпјҢиҖҢдё”дёҚеҗҢж—ҸзҫӨеҜ№еҗҢдёҖең°зҗҶдәӢзү©зҡ„称谓并дёҚзӣёеҗҢпјҢдҪҝеҫ—иҝҷдәӣиҝҒеҫҷи®°еҝҶе·Із»ҸжЁЎзіҠпјҢеҫҲйҡҫиҖғиҜҒеҮҶзЎ®зҡ„ең°зӮ№дёҺи·ҜзәҝдәҶгҖӮ

з»јдёҠжүҖиҝ°пјҢжұүи—ҸиҜӯзі»зҡ„еӨ§дҪ“иҝҒеҫҷи·Ҝзәҝеҫ—д»ҘжҸӯзӨәпјҢеҚі5900е№ҙеүҚдёӯеӣҪеҢ—ж–№й»„жІіжөҒеҹҹй»„еңҹй«ҳеҺҹзҡ„д»°йҹ¶ж–ҮеҢ–ејҖе§Ӣеҗ‘иҘҝжү©ж•ЈпјҢжү©ж•ЈиҮій»„еңҹй«ҳеҺҹиҘҝз«ҜгҖҒйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңеҢ—зјҳпјӣеңЁ4700е№ҙеүҚеҗ‘иҘҝзҷ»дёҠйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹеҶ…йғЁгҖҒеҗ‘еҚ—иҝӣе…Ҙйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңйғЁжЁӘж–ӯеұұжІіи°·ең°еёҰпјӣдәҺ3000е№ҙд»ҘеҗҺжІҝзқҖйҮ‘жІҷжұҹгҖҒжҫңжІ§жұҹгҖҒжҖ’жұҹеҲ°иҫҫдә‘иҙөй«ҳеҺҹпјҢд»ҘеҸҠзј…з”ёзӯүдёңеҚ—дәҡең°еҢәпјҢ并жІҝзқҖе–ң马жӢүйӣ…еұұеҚ—йә“еҗ‘иҘҝиҝҒеҫҷгҖӮеҸҜзҹҘпјҢжұүи—ҸиҜӯзі»иө·жәҗеҸҜд»ҘиҝҪжәҜиҮі5900е№ҙеүҚдёӯеӣҪеҢ—ж–№й»„жІіжөҒеҹҹзҡ„д»°йҹ¶ж–ҮеҢ–пјҢжұүи—ҸиҜӯзі»зҡ„жұүиҜӯж—ҸдёҺи—Ҹзј…иҜӯж—ҸеҲҶеҢ–еҸҜд»ҘдёҺд»°йҹ¶ж–ҮеҢ–еәҷеә•жІҹж—¶жңҹзҡ„ж–ҮеҢ–еҗ‘иҘҝжү©ж•ЈзӣёдёҖиҮҙпјҢиҖҢи—Ҹзј…иҜӯж—Ҹзҡ„4700е№ҙеүҚ第дёҖж¬ЎеҲҶеҢ–дёҺ马家зӘ‘ж–ҮеҢ–ж—©жңҹзҡ„еңЁйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹеҗ‘иҘҝдёҺеҗ‘еҚ—дёӨдёӘж–№еҗ‘зҡ„жү©ж•ЈзӣёеҜ№еә”пјҢи·қд»Ҡ3000е№ҙд»ҘеҗҺпјҢи—Ҹзј…иҜӯж—ҸеҶ…йғЁеҸҲдә§з”ҹ第дәҢж¬ЎеӨ§еҲҶеҢ–пјҢиҝҷж¬ЎеҲҶеҢ–еҗҺпјҢжұүи—ҸиҜӯзі»зҺ°д»Јж јеұҖеҹәжң¬еҪўжҲҗгҖӮжұүи—ҸиҜӯзі»зҡ„еҪўжҲҗдёҺжј”еҸҳпјҢеҺҶеҸІйқһеёёжӮ д№…пјҢеҜ№е…¶зҡ„ж·ұе…Ҙз ”з©¶дёҺеҖЎеҜјпјҢжңүйқһеёёйҮҚиҰҒзҡ„зҺ°е®һж„Ҹд№үпјҢж—ўеҸҜд»ҘжңҚеҠЎдәҺй“ёзүўдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹе…ұеҗҢдҪ“ж„ҸиҜҶпјҢеҸҲеҸҜд»ҘжӢүиҝ‘дёҺдёңеҚ—дәҡеҗ„еӣҪдәәж°‘пјҢе°Өе…¶жҳҜжұүи—ҸиҜӯзі»жҜҚиҜӯиҖ…зҡ„ж„ҹжғ…пјҢжҺЁиҝӣе…ұиҝӣвҖңдёҖеёҰдёҖи·ҜвҖқеҖЎи®®гҖӮ

дҪңиҖ…з®Җд»ӢпјҡдҫҜе…үиүҜпјҢзҗҶеӯҰеҚҡеЈ«пјҢйқ’жө·еёҲиҢғеӨ§еӯҰең°зҗҶ科еӯҰеӯҰйҷўж•ҷжҺҲпјҢеҚҡеЈ«з”ҹеҜјеёҲгҖӮз ”з©¶ж–№еҗ‘пјҡйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹзҺҜеўғжј”еҸҳдёҺдәәзұ»жҙ»еҠЁгҖӮ

еҺҹеҲҠдәҺгҖҠйқ’жө·еёҲиҢғеӨ§еӯҰеӯҰжҠҘпјҲзӨҫдјҡ科еӯҰзүҲпјүгҖӢ2024е№ҙ第6жңҹпјҢеҺҹж–ҮеҸҠеӣҫзүҮеҪ’дҪңиҖ…еҸҠеҺҹеҚ•дҪҚжүҖжңүгҖӮжіЁйҮҠгҖҒеҸӮиҖғж–ҮзҢ®з•ҘгҖӮ