摄影:曾晓鸿

摄影:曾晓鸿

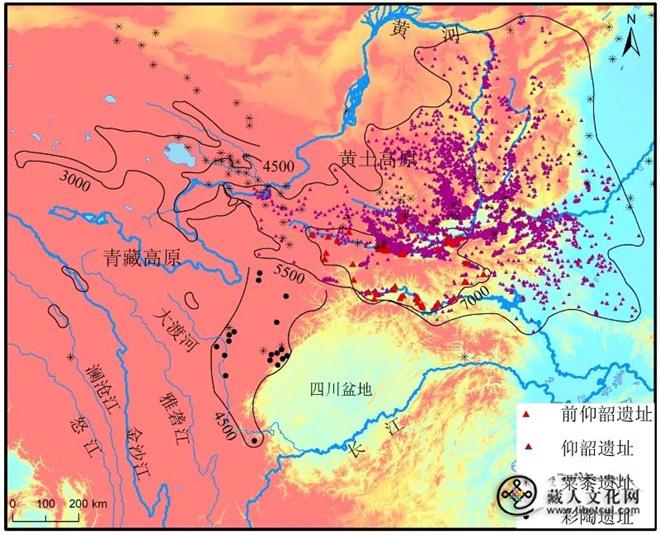

青海夏卜让部落(ཤྭ་སྦྲང་།),主要分布在三个地区,以两个千户部落和一个百户部落组成,他们是:海南州兴海县的“夏卜让千户部落”(བྲག་དཀར་ཤྭ་སྦྲང་སྟོང་དཔོན་ཤོག་པ།)、同德县的“夏卜让千户部落”(འབའ་རྫོང་ཤྭ་སྦྲང་སྟོང་དཔོན་ཤོག་པ།)和黄南州同仁市的夏卜浪百户部落(རེབ་སྐོང་ཤྭ་སྦྲང་ཤོག་པ།)。他们原为同一个强大的部落,在历史的变迁中被分散。夏卜让部落(ཤྭ་སྦྲང་།)的历史,最早可追溯到元至治三年(1323年)《元史》记载的“西番参卜郎诸部”。其中“参卜郎”就是“夏卜让”或“夏卜浪”。据《元史·英宗本纪一》记载:“至治三年(1323)三月十六日,西番参卜郎各部族反叛,敕令镇西武靖王搠思班(西平王奥鲁赤之孙)等人发兵讨伐”。那时,“夏卜让万户部落”(ཤྭ་སྦྲང་ཁྲི་སྡེ།)、“阿柔万户部落”(ཨ་རིག་ཁྲི་སྡེ།)和“戎钦万户部落”(རོང་ཆེན་ཁྲི་སྡེ།)分东西,盘踞在青海湖至阿尼玛卿山山脉(古西倾山脉)之间的广阔草原和河谷地带游牧或农耕。其中,夏卜让万户部落横跨黄河九曲之地,东部与隆务河流域和白龙江流域的戎钦万户部落相连。明洪武九年(1376年)八月,明朝在朵甘思境内设置了十七个千户所,其中的参卜郎千户所就是以元代的参卜郎万户为基础设立的。因为,明朝将元朝所封的万户全部降级为千户或副千户来任用,并在其地设千户所,但这些偏远地区的千户所是属虚设。明洪武十二年(1379年),西平侯沐英大军围剿西番三副使瘿嗉子等的叛乱时,参卜郎部落也遭到重创。再后来,明嘉靖年间(1522-1566年),东蒙古多罗土默特入驻青海后,夏卜让部落也与其他藏族部落一样,受到西海蒙古的侵扰。其中环湖地区的大部族随刚察等部落东渡黄河迁徙至河南藏族诸部落之中。清雍正二年(1724年),青海和硕特蒙古亲王罗卜藏丹津反清失败后,青海蒙古趋向衰亡。大约在清嘉庆年间(1796-1820年)开始,原南迁的环湖藏族部落又开始北渡黄河,重返故土。历经半个世纪,冲破清政府的层层关卡和重兵围剿,最终,于清咸丰年间(1851-1861年)成功北迁至环湖地区。遂形成了现在的部落格局。

一、“夏卜让”之名的由来

据说,“夏卜让”(ཤྭ་སྦྲང་།),藏语意为“鹿的胸骨”,可能因为该部落的祖先是“鹿”为图腾的藏族古老氏族。据藏文文献记载,猕猴和岩魔女的子孙繁衍而成的“五大氏族”的图腾,分别是鹿、牦牛、野驴、山羊、绵羊。由此,“夏卜让”(ཤྭ་སྦྲང་།)属于“鹿”图腾的氏族。后来,“鹿”图腾的氏族又分化为“鹿头”、“鹿颈”、“鹿胸”、“鹿尾”等等的氏族。故“夏卜让”(ཤྭ་སྦྲང་།)又属“鹿胸”氏族的后裔。最终,氏族名演变为部落之名。

二、夏卜让部落的历史变迁

多麦“夏卜让部落”(ཤྭ་སྦྲང་ཚོ་ཤོག)的前身应该为《元史》记载的“西番参卜郎”。至治三年(1323年),西番参卜郎部落反叛后,元朝皇帝孛儿只斤·硕德八剌令镇西武靖王搠思班(西平王奥鲁赤之孙)等发兵镇压而失败。泰定元年(1324年),也孙铁木儿继位后,启用吐蕃等路宜慰使都元帅乞剌失思八班藏卜(ཤེས་རབ་གྲགས་པ་དཔལ་བཟང་བོ།)镇压参卜郎。乞剌失思八班藏卜剿抚兼用。次年正月使西番寇参卜郎来降。也据《元史·泰定帝纪一》记载:“泰定二年(1325年)春正月戊申,以乞剌失思八班藏卜为土蕃等路宣慰使都元帅,兼管长河西、奔不儿亦思刚、察沙加儿、朵甘思、朵思麻等管军达鲁花赤,与其属往镇抚参卜郎”。又记载,泰定二年(1325),参卜郎来降,赐其酋班朮儿银、钞、币、帛。当时,参卜郎部落与阿柔部落是元朝授封的环湖两个“万户”部落。也有学者说“参卜郎”应为甘孜“巴理塘”。但根据进剿“参卜郎”元军的信息,以及当时今果洛州属四川辖区。而且,果洛以北才属西平王奥鲁赤之孙镇西武靖王搠思班的管辖。所以,元廷首先令搠思班带兵镇压是情理之中的事。后由川兵协助进剿是因“参卜郎”叛军逃往郭罗克(今果洛)。又据藏文史料记载,元至正元年(1341)曲结顿珠仁钦(ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན།)在故乡热贡夏卜浪建成“夏卜浪寺”(ཤྭ་སྦྲང་དགོན།),后自去今化隆县倡建夏琼寺(བྱ་ཁྱུང་དགོན།),由其侄释迦桑布(ཤཱཀྱ་བཟང་པོ།)主持夏卜浪寺务。此后,曲结顿珠仁钦曾带子弟宗喀巴(ཙོང་ཁ་པ།)回夏卜浪寺一度居留。这就说明,当时,参卜郎万户部落的东端在热贡夏卜浪寺。

明代初期,公元1368年初,朱元璋称帝,国号大明,定都南京。随后,明太祖朱元璋派大军西征,剿灭了西部的蒙元残余势力,相继招抚了藏族诸部落,并在朵甘思多八参孙等处设千百户。据《明太祖高皇帝实录》(卷之九十五)载:“洪武七年(1374年)十二月,……千户所十七曰朵甘思曰剌宗曰孛里加曰长河西曰朵甘思多八参孙等处曰加巴曰兆日曰纳竹曰伦答曰沙里可哈思的曰孛里加思东曰果由曰参卜郎(ཤྭ་སྦྲང་།)曰剌错牙曰泄里坝曰阔侧鲁孙……”。洪武十二年(1379)正月,大规模叛乱于洮州爆发,“洮州十八族番首三副使汪舒朵儿、瘿嗉子乌都儿及阿卜束等叛,据纳邻七站”。据记载,这次的叛乱事件还波及到青海黄河流域的黑章咂、参卜郎(ཤྭ་སྦྲང་།)等地。人畜损失严重。据《太祖高皇帝实录》(卷之一百二十六)载:“洪武十二年(1379年)九月○征西将军沐英等兵击西番三副使之众大败之擒三副使瘿嗉子等杀获数万人获马二万牛羊十余万遂班师”。从此,在无有关参卜郎(ཤྭ་སྦྲང་།)的记载。

明正德年间(1506—1521年),鞑靼太师亦卜剌及卜儿孩等杀达延汗长子阿尔伦后,逃往西海(今青海湖),占据一方。达延汗死后,阿尔伦之子卜赤继汗位,亦称小王子。是年春,小王子的叔父蒙古右翼三万户吉囊率领5万兵马西渡黄河,奔袭西海。亦卜剌突遭袭击,不战而溃,损失惨重。吉囊乘胜扩大战果,歼灭亦卜剌、卜儿孩两部,控制西海,被称为“西海蒙古”。在这次西海蒙古之战中,夏卜郎、郭密、阿柔、刚察等部落被蒙古铁骑所裹挟参与了这场环湖争夺战,伤亡很大。其中,很多藏族部落难以忍受西海蒙古的奴役和欺凌逃离家园。环湖地区的夏卜郎部随刚察族渡黄河南逃,于原河南夏卜浪族会合,但由于草山问题,进一步向东迁徙。据《中国藏族部落》中说:“相传该部落数百年前由甘肃夏河一带迁到青海黄南的同仁一带游牧,因与当地其他部落争夺草山,经常发生纠纷,又向西迁移到同德一带游牧。清代道光年间,夏卜让部落的一部分渡过黄河到兴海”。但是,在甘南的史志找不到“夏卜让”部落的一点信息。如果,“夏卜让”(ཤྭ་སྦྲང་།)真的来过甘肃夏河县,只有一种可能,大约在十六世纪末,其与刚察族一起来到今甘肃夏河县,刚察族牧居在今夏河县桑科镇的达尼地区,称为“达尼刚察”,而“夏卜让”只能牧居在今夏河县桑科镇和阿木去乎镇的相邻的今科才乡之地。因为,桑科部落和科才部落都形成于清中后期。

雍正元年(1723),罗卜藏丹津煽惑青海蒙古各部台吉反清。十月,雍正帝命川陕总督年羹尧为抚远大将军总理军务,以四川提督岳钟琪为奋威将军,前赞军务,率军以武力平叛。雍正二年(1724年)初,罗卜藏丹津反清失败后,清朝设置西宁办事大臣管辖青海事务。青海蒙古开始走向衰亡。慢慢黄河以北的草原人口稀少,成为荒原。黄河南部人口稠密,草山牛羊超载。在这种情况下,原来自环湖草原的达尼刚察、夏卜郎等部族又开始渡河北迁。但这一行动又遭到清朝西宁办事大臣的武力阻拦,流血冲突不断,反复渡河北迁的规模越来越大。历经半个世纪的坚持不懈的反复斗争。最终,于清咸丰年间成功返回故土。据《刚察县志》载:“咸丰八年(1858年)五月,西宁办事大臣福济筹办安置事宜,奏准将移入黄河以北的刚察等八个部落,相继在环湖地区划给地界游牧,并在各部委令千百户层层管束。八部首领向西宁办事大臣呈交承保十事及分守要隘各甘结,表示遵循法度,安于游牧,与蒙旗各守疆界,互不侵犯”。

三、“夏卜让”两千户一百户

(一)兴海夏卜让千户部落

夏卜让千户部落位于兴海县西北部,跨大河坝河中游两岸以及大河坝河上游支流青根河和水塔拉河流域,北接共和县切吉部落,西接海西州都兰县沟里乡,东接阿曲乎千户部落,南接汪什代海千户部落。解放后划为夏卜让区,现为兴海县大河坝乡。

相传,该部落数百年前由甘肃夏河一带迁到青海黄南的同仁一带游牧,因与当地其他部落争夺草山,经常发生纠纷,又向西迁移到同德一带游牧。清代道光年间,夏卜让部落的一部分渡过黄河到兴海,据说第一批的四五十户到兴海已有130多年,第二批来兴海的也有80多年。兴海的夏卜让部落也是咸丰年间安插河北的“环海八族”之一,但清代文牍中也不见夏卜让之名。当时夏卜让部落的千户是由祁加小部落的人担任,所以部落的名称当时可能是叫祁加部落。《青海记》说道光时安置河北的八族中有“曲加族,百户名拉若,居窝尔雍南山。”《丹噶尔厅志》和《甘肃新通志》都记作“曲加洋冲族”。这里的曲加族、曲加洋冲族即是指现今的夏卜让千户部落。

据说,夏卜让千户当初是“祁加”(ཆོས་སྐྱབས།),祁加去世后,由其子继任,到祁加之孙“加环”(འཇམ་དཔལ།解放时任下祁加部落百户)时,家庭经济破败,加环办事能力又差,故由下申吾部落的“才盖”继任千户。才盖的牲畜在全部落最多,在牧民中有威望,才盖的母亲和加环的父亲又是朋友关系,所以加环之父把才盖当作自己的儿子一样,由于这些原因才盖顺利地继任了千户。到解放时还有牧民称加环为祁加千户,而且据说加环家中还存有千户之印。

兴海县夏卜让千户部落下辖有九个部落,即:夏卜让、欧加、四柔、西加、纳加、上申吾、下申吾、上祁加、下祁加等。具体情况如下:

1.夏卜让部落,在大河坝河中游两岸,1958年统计时有67户,282人,百户为年知亥,时任夏卜让区副区长。

2.欧加部落,在赛宗寺附近,东南接桑当乡,南接汪什代海部落。1958年统计时有76户,370人,头人欧加拉麻,时任兴海县粮食科科长。

3.四柔部落,在大河坝河西面水塔拉河上游一带,东接欧加部落,南接汪什代海部落,西邻玉树至西宁公路。1958年统计时有23户,89人,头人为才吾。

4.西加部落,在大河坝河西岸,赛宗寺以西,南接四柔部落1954年时百户为切知合,1958年统计时有224户,990人,头人为尕藏加,时任海南州某局局长。

5.纳加部落,在青根河北岸,东南接夏卜让部落,北接下申吾部落。1958年统计时有82户,786人,百户切项,时任兴海县民政科副科长。另有头人旦宗,任兴海县第二区副区长。

6.上申吾部落,在哇洪山南面,上阿曲乎部落以西,西接海西蒙古族藏族自治州都兰县沟里乡。1954年时百户为文哲,1958年统计时有32户,141人,头人为久环。

7.下申吾部落,在上申吾部落以南,东接河卡山,南接纳加、夏卜让部落,西邻曼者山。为夏卜让千户才盖所住部落。1958年统计时有77户,286人。

8.上祁加部落,在青根河以西,东接纳加部落,西接海西蒙古族藏族自治州沟里乡。1954年时头人为拉尕,1958年统计时有58户,263人,头人为华洛。

9.下祁加部落,在上祁加部落以南,水塔拉河西北,南接拉仓寺。1958年统计时有64户,268人,百户为加环,时任夏卜让区区长。

1958年统计时,兴海县夏卜让千户部落总计有703户,3475人,千户为才盖,当时任青海省商业厅副厅长。夏卜让千户部落辖区内有“赛宗寺”,位于大河坝河南面赛宗山下,属格鲁派,为同仁县隆务寺的属寺,系阿热仓活佛于1933年创建。1958年时有僧人226名,寺主为阿热仓活佛,当时任青海省佛教协会会长,其管家更藏,1954年时任兴海县政府委员,另有尕迈日、藏哇仓、卡加仓、其恰仓、苏合阿勒亥、加色仓、中由仓、科乃亥等活佛。

(二)同德县夏卜让千户部落

“同德夏卜让千户部落”位于同德县的北部和东部,北接贵南县鲁仓千户部落(今茫拉乡),西临黄河,与本州兴海县阿曲乎千户部落隔河相对,南接卡力岗、巴沟、谷芒(俗称芒巴夏松农业区)、东南接英努乎千户部落,东接黄南州泽库县王家乡,包括今同德县县城所在地尕巴松多在内。解放后以夏卜让千户部落辖地成立同德县四区,即夏卜让区,现为同德县巴水乡以及巴沟乡的一部分。

同德县夏卜让千户部落与兴德县夏卜让干户部落原先是一个部落,数百年前由甘肃夏河一带迁到青海黄南同仁一带游牧因与当地其他部落发生纠纷,又向西迁移到同德县一带游牧,清朝道光、咸丰年间又有一部分渡过黄河到兴海县游牧,发展为兴海县的夏卜让千户部落。黄河东西两岸的夏卜让部落被兴海县阿曲乎千户部落从中隔开,并不相连。

相传,夏卜让部落在历史上有由牧民群众推选部落首领的传统,最初形成部落时梦卡顿被推选为首领,以后依次有科家·阿鲁、汗子·娘加、神若·洛合扎、奇加·奇托等人被推选为部落首领。1935年,陆立被推选为千户,他是赛完部落内江扎小部落的人,出身牧民,曾经当过皮匠,当千户时家里有5口人,2匹马,23头牛,46只羊。他不识字,因办事认真、有能力而于1932年被推选为小部落头人,1935年担任千户。据说在他当千户之前,只有赛完和欧苟伯扎部落设有百户官职,他当千户后在瓜什则、申吾欧后扎、科乃亥部落增设了3个百户。百户有权独立处理百户部落内的事务,小部落头人处理问题须经百户同意,百户处理不了的问题则请千户解决。遇到与外部落发生纠纷,则整个部落都要服从千户的指挥,不得违背。由此看来,夏卜让部落还保留着一些部落民主制的内容,部落成员会议有较大权力,千百户制度是在解放前不久才完全确立的。1923年,马麒派兵攻打赛乃亥寺以后,同德夏卜让部落受马家政权统治,1942年马步芳政权在夏卜让部落推行保甲制度,在承认千百户制度继续存在的条件下,将全部落编为3个保、36个甲,保甲长由牧民推选,千百户同意后报马家政权批准。由于担任保甲长对牧民是一大经济负担,后来干脆由牧民轮流担任,作为应付马家政权各种苛捐杂税的形式,内部一切事务仍由千百户管理。

夏卜让千户部落中有格鲁派和宁玛派两个教派,以信仰格鲁派的人居多。整个部落无统一的寺院,原先他们与工贡麻千户部落共同崇信赛乃亥寺,1923年马麒派兵攻打赛乃交寺时,夏卜让部落与工贡麻部落联合反抗,遭受重大损失。后来因为与工贡麻部落有矛盾而与赛乃亥寺脱离,从那以后夏卜让部落未修建格鲁派寺院。1944年,三世宗万仓活佛在巴曲河北岸兴建了地干寺,该寺属宁玛派,受欧苟伯扎百户管辖,1958年时该寺有僧、尼70多人,因寺内有尼姑,故又称觉莫寺(藏语称尼姑为“觉莫”)。另外该寺有塔哇28户,多为欧伯扎部落内不能跟随游牧的老弱。此外在瓜什则部落有一座香赤寺,建于1951年,属宁玛派,寺主活佛为四世宗万仓,1958年时有僧人60人。除寺院外,夏卜让各部落中都有侄家的僧人,在赛完部落有明白尔活佛,在瓜什则科加部落有加素合活佛,都属格鲁派。部落中设有吉哇组织,负责部落的念经等宗教活动。其中赛完吉哇(僧人33名)、瓜什则吉哇(僧人25名)、瓜什则科加吉(僧人44名)、电吾欧后扎吉哇(僧人37名)属格鲁派,科乃交吉哇(僧人51名)欧后伯扎吉哇(僧人23名)属宁玛派。一般来说,夏卜让部落由于千百户由推选产生,世袭制还未完全确立,所以政教关系比较松懈。

同德夏卜让千户部落下辖赛完、瓜什则、科乃亥、欧苟伯扎、申吾欧后扎等5个百户部落,各百户部落内又分若干个小部落。现将夏卜让千户部落所辖部落分别叙述如下:

1.赛完百户部落,在今同德县城以南,西接谷芒乡,东到南巴滩,南抵德欠寺,当地称为它代龙注,现有美丽滩水渠东西贯穿其间。1958年统计时,共有218户,1037人,百户由夏卜让千户陆立兼任。赛完部落内部又分6个小部落,即:(1)江扎,1958年时48户,头人尕布加,时任夏卜让区生产主任;(2)完科,47户,头人力后先;(3)赛加,38户;(4)科日干,33户;(5)中哇欧后扎(又分中哇和欧后扎两个日科),28户;(6)豆后言,25户。

2.瓜什则百户部落,在赛完部落以东巴曲河南北两岸的南巴滩和北巴滩,南、北、东三面接黄南州泽库县的和日千户部落,西北接欧苟伯扎部落,南面到尕群龙注,北接贵南县鲁仓千户部落。1958年统计时总计144户,791人,百户为西加,时任夏卜让区区长。瓜什则百户部落内部又分4个小部落,即:(1)瓜什则,53户,头人由百户西加兼任;(2)欠科日,26户,头人娘先;(3)科加,48户,头人朝托;(4)赛扎,17户。

3.科乃亥百户部落,在瓜什则部落西北,今同德县县城正北,北接贵南县鲁仓千户部落,西接欧苟伯扎部落。1958年统计时总计166户,845人,百户为香曲加(བྱང་ཆུབ་རྒྱལ།),时任夏卜让区副区长。科乃亥部落内又分3个小部落,即:(1)贡麻,86户,头人由百户香曲加兼任;(2)秀麻,48户,头人为完德(བན་དེ།);(3)拉日干,32户头人为周科太。

4.欧苟伯扎百户部落,在科乃亥部落以西,北抵贵南县鲁仓千户部落,西接电吾欧后扎部落,南抵巴曲河、地干寺。1958年统计时总计106户,509人,百户为仍若,时任海南州政府委员,同德县副县长。欧苟伯扎部落内又分5个小部落,即:(1)欧荀,39户;(2)伯扎,21户;(3)多合达,9户;(4)夸路,21户;(5)德合延,18户。

5.申吾欧后扎百户部落,在欧苟伯扎部落以西,西南接卡力岗,北接贵南县鲁仓千户部落,南临巴沟。下辖申吾(31户,头人换居日)、欧后扎(53户,头人山太加)两个小部落。1958年统计时,共84户,399人,百户为换居日,时任同德县文教科科长。

另外,在夏卜让千户部落的东南部有一个德什瑞部落,是从泽库县迁来的宁玛派信徒(青海俗称本本子)聚居形成的,不属其他部落管辖。1958年统计时有88户,422人,由宁玛派活佛阿勒亥周管理,还有久买若赛尔、久买次金木、久买才项、阿勒亥久买等活佛。阿勒交周时任海南州人民代表。

1958年统计时,同德夏卜让千户部落共有749户,4581人,千户为陆立,时任海南藏族自治州政协副主席。

(三)同仁县夏卜浪百户部落

夏卜浪百户部落位于同仁市西北10公里处,今为同仁市年都乎镇夏卜浪村,现有353户,1630人。该村内有“夏卜浪寺”。夏卜浪寺全称为“夏卜浪圆满法轮洲”。是黄南地区最古老的寺院之一,创建者为宗喀巴大师的启蒙导师曲结顿珠仁钦。

据史料记载,元至正元年(1341年)曲结顿珠仁钦在故乡夏卜浪建成夏卜浪寺,后自去今化隆县倡建夏琼寺,由其侄释迦桑布主持夏卜浪寺务。此后,曲结顿珠仁钦曾带子弟宗喀巴回夏卜浪寺一度居留。据传,曲结顿珠仁钦所建夏卜浪寺后来毁于兵燹,约在民国初年,由叶什姜寺寺主大叶什姜佛加央罗哲的弟子加央扎巴的第五代转世阿旺罗桑丹增坚赞(即小叶什姜活佛)于夏卜浪西山重建。本世纪三十年代,因马步芳政府开采铅矿,复迁寺于故址。小叶什姜活佛阿旺罗桑丹增坚赞于该寺修建经堂、昂欠和印经院,曾被第九世班禅大师封为 “堪布华丹诺们汗”,赐有黄绸封诰,上盖藏汉文印章二方(封诰现存该寺)。自此,小叶什姜活佛亦称堪布仓,在今循化文都寺、贵德岗察寺等处建有自己府邸。

1958年,夏卜浪寺有大经堂1座34间,昂欠2院,僧舍38 院540余间,全寺建筑面积约70亩,寺僧130多人。现除昂欠1院于七十年代失火烧毁,其余原来建筑仍存。1980年10月批准开放,现有住寺僧42人,马12匹,牛50头,羊100余只,由文都寺堪布仓(即小叶什姜活佛)兼任寺主活佛。

(注:以上〈三、“夏卜让”两千户一百户〉中夏卜让千户部落的组成情况、各类数据基本上都摘自《中国藏族部落》)

参考资料:

[1]《中国藏族部落》青海省社会科学院藏学研究所 陈庆英 主编,中国藏学出版社,1991年6月。

[2]《安多政教史》(藏文)智贡巴•丹巴热吉著,甘肃民族出版社。

[3]《青海藏传佛教寺院明鉴》年治海 白更登 主编,甘肃民族出版社,1993年9月。

[4]《青海藏传佛教寺院》谢君•官太才让 主编,青海民族出版社,2005年12月。

[5]《青海记》宋长玥 著,青海民族出版社,2023年4月。

[6]《刚察县志》青海省刚察县志编纂委员会,陕西人民出版社,1998年10月。

[7]《元史·英宗本纪一》至治三年(1223)三月十六日条云,汉程国学

[8]《元史·泰定帝纪一》泰定二年(1325年)春正月戊申条云,汉程国学。

[9]《明太祖高皇帝实录》(卷之九十五),汉程国学。

[10]《明太祖高皇帝实录》(卷之一百二十六),汉程国学。

[11]《青海藏族千百户组织的权力变迁》德吉草、切排,《中国藏学》2023年第1期。

[12]高文德主编.《中国少数民族史大辞典》吉林教育出版社,1995年12月第1851页

[13]《夏卜让千户部落》百科百科。