ж‘ҳиҰҒпјҡиҘҝи—Ҹз»ҳз”»еҺҶеҸІжӮ д№…гҖҒз”»жҙҫдј—еӨҡпјҢе…¶дёӯеҪўжҲҗдәҺ17дё–зәӘзҡ„еӢүиҗЁз”»жҙҫеҜ№иҘҝи—Ҹз»ҳз”»иүәжңҜдә§з”ҹдәҶе№ҝжіӣиҖҢж·ұиҝңзҡ„еҪұе“ҚгҖӮйҡҸзқҖдёӯеҚҺеҗ„ж°‘ж—ҸдәӨеҫҖдәӨжөҒдәӨиһҚзҡ„ж·ұе…ҘеҸ‘еұ•пјҢд»Һ18дё–зәӘејҖе§ӢпјҢиҘҝи—Ҹз»ҳз”»зү№еҲ«жҳҜеӢүиҗЁз”»жҙҫеңЁеә·е·ҙгҖҒе®үеӨҡгҖҒеҶ…и’ҷеҸӨзӯүең°еҢәд»ҘеҸҠжё…е®«е»·дёҚж–ӯеҸ‘еұ•дёҺеҲӣж–°пјҢжӣҙжҳҜиЎҚз”ҹеҮәеә·еҢәеӢүиҗЁз”»жҙҫгҖҒе®үеӨҡеӢүиҗЁз”»жҙҫгҖҒжё…е®«еӢүиҗЁз”»жҙҫгҖҒеҶ…и’ҷеҸӨеӢүиҗЁз”»жҙҫзӯүеҢәеҹҹжҖ§ж”ҜжҙҫгҖӮеӢүиҗЁз”»жҙҫзҡ„"дёңжёҗвҖқдёҚд»…жҳҜдёӯеҚҺеҗ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–дәӨеҫҖдәӨжөҒдәӨиһҚзҡ„з”ҹеҠЁдҪ“зҺ°пјҢд№ҹжҳҜз»ҙзі»еҗ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–дәӨиһҚзҡ„еӘ’д»Ӣе’ҢзәҪеёҰпјҢиҖҢжң¬ең°еҢ–еҸ‘еұ•еҲҷжҳҜе…¶вҖңдёңжёҗвҖқжҲҗеҠҹзҡ„йҮҚиҰҒеҺҹеӣ гҖӮ

е…ій”®иҜҚпјҡж–ҮеҢ–дәӨиһҚпјӣиғҢжҷҜпјӣиҘҝи—Ҹпјӣ"дёңжёҗвҖқпјӣеӢүиҗЁз”»жҙҫ

дёҖгҖҒеӢүиҗЁз”»жҙҫжҰӮиҝ°

иҘҝи—Ҹз»ҳз”»жәҗиҝңжөҒй•ҝпјҢеңЁеҺҶеҸІй•ҝжІідёӯеҪўжҲҗдәҶиҜёеӨҡз”»жҙҫгҖӮ15дё–зәӘпјҢеӢүе”җ(sman thang)гҖҒй’Ұеӯң(mkhyen rtse)гҖҒйҪҗд№Ң(bye' u)зӯүжң¬еңҹз”»жҙҫзҡ„еҲӣз«ӢпјҢж Үеҝ—зқҖиҘҝи—Ҹз»ҳз”»иө°еҗ‘жң¬еңҹеҢ–еҸ‘еұ•зҡ„йҒ“и·ҜгҖӮй’Ұеӯңз”»жҙҫдәҺ15дё–зәӘз”ұй’ҰеӯңеҚғиҺ«еӨ§еёҲеҲӣе»әпјҢиҘҝи—ҸеұұеҚ—еёӮиҙЎеҳҺеҺҝиҙЎеҳҺжӣІеҫ·еҜәеЈҒз”»жҳҜе…¶д»ЈиЎЁз”»дҪңгҖӮе…ідәҺйҪҗд№Ңз”»жҙҫзҡ„еҪўжҲҗе№ҙд»ЈеӯҰз•Ңе°ҡжңӘеҪўжҲҗе…ұиҜҶпјҢдё»иҰҒжңүдёӨз§ҚзңӢжі•пјҡ13дё–зәӘиҜҙе’Ң15дё–зәӘиҜҙгҖӮзӣ®еүҚе°ҡжңӘеҸ‘зҺ°зЎ®е®ҡеұһдәҺйҪҗд№Ңз”»жҙҫзҡ„з”»дҪңгҖӮеӢүе”җз”»жҙҫпјҢеҸҲз§°ж—§еӢүе”җз”»жҙҫпјҢдәҺ15дё–зәӘз”ұеӢүжӢүйЎҝзҸ еҲӣе»әпјҢ并йҖҗжӯҘеҸ‘еұ•жҲҗдёәиҘҝи—ҸйҮҚиҰҒз”»жҙҫд№ӢдёҖгҖӮеӢүжӢүйЎҝзҸ жҳҜиҘҝи—Ҹз»ҳз”»еҸІдёҠе°Ҷз»ҳз”»жҠҖжі•дёҺзҗҶи®әе®ҢзҫҺз»“еҗҲзҡ„е…ёиҢғдәәзү©пјҢд»–зҡ„з»ҳз”»жҠҖиүәдёҚд»…еҚҒеҲҶй«ҳи¶…пјҢиҖҢдё”и‘—жңүдёӨйғЁз»ҳз”»зҗҶи®әи‘—дҪңВ«еҰӮжқҘдҪӣиә«йҮҸжҳҺжҷ°е®қи®әВ»е’ҢВ«еҳүиЁҖе®қй¬ҹи®әВ»гҖӮ17дё–зәӘпјҢжӣІиӢұеҳүжҺӘвҖңеңЁз»§жүҝеӢүжӢүгғ»йЎҝзҸ еҳүжҺӘејҖеҲӣзҡ„ж—§еӢүз”»жҙҫзІҫеҚҺзҡ„еҹәзЎҖдёҠпјҢеҸҲеҗёж”¶дәҶжұүең°з»ҳз”»зҡ„гғјдәӣеӣ зҙ пјҢжҺЁйҷҲеҮәж–°гҖҒејҖдёҖд»Јж–°йЈҺвҖқеҸ«вҖңжӣІиӢұеҳүжҺӘзҡ„иҙЎзҢ®еңЁдәҺд»–еңЁеӢүе”җжҙҫзҡ„еҹәзЎҖдёҠеӨ§йҮҸеӯҰд№ е’ҢиһҚе…ҘдәҶжӣҙе…·жұүж—ҸиүәжңҜзү№иүІзҡ„з»ҳз”»зұ»еһӢвҖ”вҖ”еӣ‘иөӨжҙҫиүәжңҜйЈҺж јпјҢеҗҢж—¶д№ҹеҗёж”¶дәҶйқ’еӯңиүәжңҜзҡ„жңүзӣҠжҲҗеҲҶи»ҠпјҢд»–д»ҘеӢүе”җз”»жҙҫдёәеҹәзЎҖпјҢеҗёж”¶жұүж—Ҹз»ҳз”»зҡ„зү№зӮ№пјҢ并иһҚе…Ҙд»–жң¬еӨ§зҡ„еҲӣж–°е…ғзҙ пјҢжңҖз»ҲеҲӣе»әдәҶеӢүиҗЁз”»жҙҫ(smang sar)гҖӮ"еӢүиҗЁвҖқдёәи—ҸиҜӯйҹіиҜ‘пјҢж„ҸдёәвҖңж–°еӢүе”җз”»жҙҫвҖқгҖӮ

иҝҪеҸӨгғ»жӣІиӢұеҳүжҺӘеҮәз”ҹеңЁиҘҝи—Ҹж—Ҙе–ҖеҲҷпјҢеңЁжүҺд»ҖдјҰеёғеҜәеҮә家дёәеғ§гҖӮз”ұдәҺеңЁж—©жңҹи—Ҹж–Үж–ҮзҢ®дёӯеҜ№з»ҳз”»еӨ§еёҲзҡ„е№ҙд»Ји®°иҪҪз”ҡе°‘пјҢзӣ®еүҚжүҖжҺҢжҸЎзҡ„и—Ҹж–Үж–ҮзҢ®дёӯе°ҡжңӘеҸ‘зҺ°д»–зҡ„з”ҹеҚ’е№ҙд»ЈпјҢж•…еҫҲйҡҫеҲӨе®ҡзЎ®еҲҮе№ҙд»ҪгҖӮжӣІиӢұеҳүжҺӘеҲӣдҪңдәҶеӨ§йҮҸз»ҳз”»дҪңе“ҒпјҢд»–еңЁеүҚи—Ҹең°еҢәзү№еҲ«жҳҜеңЁеёғиҫҫжӢүе®«з»ҳеҲ¶дәҶеӨ§йҮҸеЈҒз”»д№ҹпјҢиҝҷдәӣз”»дҪңжҳҜеүҚи—ҸеӢүиҗЁз”»жҙҫзҡ„д»ЈиЎЁдҪңе“ҒгҖӮд»–иҝҳеңЁеҗҺи—ҸжүҺд»ҖдјҰеёғеҜәз»ҳеҲ¶дәҶе”җеҚЎгҖҒеЈҒз”»пјҢиҝҷдәӣдҪңе“ҒдҫҝжҲҗдёәеҗҺи—ҸеӢүиҗЁз”»жҙҫиө–д»ҘеҪўжҲҗзҡ„з»Ҹе…ёд№ӢдҪңгҖӮ

з”ұдәҺеӢүиҗЁз”»жҙҫжҳҜеңЁеӢүе”җз”»жҙҫзҡ„еҹәзЎҖдёҠеҪўжҲҗзҡ„пјҢе…¶еҗҚз§°зҡ„з”Ёжі•жҜ”иҫғйҡҸж„ҸпјҢжІЎжңүжҳҺзЎ®зҡ„з•ҢйҷҗпјҢз”ҡиҮіеңЁи®ёеӨҡеӯҰжңҜжҲҗжһңдёӯдёҚеҶҚи§ҶеӢүиҗЁз”»жҙҫдёәгғјдёӘзӢ¬з«Ӣз”»жҙҫпјҢиҖҢжҳҜе°Ҷе…¶еҪ’еҲ°еӢүе”җз”»жҙҫй—ЁдёӢгҖӮе°Ҫз®ЎеҰӮжӯӨпјҢвҖңд»ҺеҸІж–ҷеҸҠеҗ„дёӘж—¶д»ЈвҖҷж–°еӢүе”җжҙҫвҖҷз”»еёҲдҪңе“ҒдёӯеҸҜд»ҘзңӢеҲ°пјҢиҜҘжҙҫз»ҳз”»жҳҜи„ұйў–дәҺеӢүе”җжҙҫпјҢеҚҡйҮҮдј—й•ҝиҮӘжҲҗйЈҺж јпјҢжҳҜжңүзқҖдёҚй—ҙж–ӯзҡ„дј жүҝи°ұзі»зҡ„з»ҳз”»жҙҫеҲ«пјҢеӣ жӯӨпјҢеңЁиҜҶеҲ«гҖҒи®Өе®ҡгҖҒ继иҖҢдҝқжҠӨиҝҮзЁӢдёӯдёҚиғҪеҗҢж—§еӢүе”җжҙҫж··ж·ҶпјҢеә”иҜҘд»Ҙи—Ҹж—Ҹдј з»ҹз»ҳз”»зҡ„гғјж”ҜжөҒжҙҫеҜ№еҫ…пјҢеҠ д»ҘйҮҚи§Ҷе’ҢдҝқжҠӨвҖқгҖӮиҷҪ然еңЁж–ҮзҢ®дёӯз§°еӢүиҗЁз”»жҙҫеҗёж”¶дәҶеӢүе”җз”»жҙҫзҡ„з»ҳз”»е…ғзҙ пјҢдҪҶжҳҜд»Һз»ҳз”»зү№еҫҒжқҘзңӢпјҢ笔иҖ…и®ӨдёәдёӨиҖ…д№Ӣй—ҙеҲ°еә•жңүжІЎжңүеӯҰз•ҢжүҖи®Өдёәзҡ„еҝ…然зҡ„дј жүҝе…ізі»пјҢе°ҡжңүеҫ…дәҺд»ҺеӣҫеғҸдёҠиҝӣгғјжӯҘиҖғиҜҒгҖӮ

ж•ҙдҪ“жқҘи®ІпјҢеүҚи—Ҹе’ҢеҗҺи—Ҹең°еҢәеӢүиҗЁз”»жҙҫзҡ„дё»е°ҠдҪҚдәҺз”»йқўжӯЈдёӯеӨ®пјҢжҜ”дҫӢиҫғеӨ§гҖӮжһ„еӣҫеёғеұҖжҜ”иҫғзҙ§еҮ‘пјҢеңЁдё»е°Ҡе‘Ёеӣҙз»ҳеҲ¶дәҶеӨ§йҮҸеҜәйҷўе»әзӯ‘гҖҒиҠұиҚүж ‘жңЁгҖҒйӣӘеұұиҚүең°пјҢдё»е°Ҡзҡ„жі•еә§е‘Ёеӣҙз»ҳжңүиҠұеҚүпјҢз”»йқўдёҠжІЎжңүеӨӘеӨҡзҡ„з©әзҷҪпјҢе…·жңүжө“йғҒзҡ„иЈ…йҘ°ж•ҲжһңгҖӮеңЁжңҚйҘ°гҖҒж ‘еҸ¶гҖҒиҠұеӣўгҖҒеӣҫжЎҲдёҠеӨ§йҮҸдҪҝз”ЁйҮ‘иүІпјҢд»ҘеӢҫйҮ‘гҖҒжІҘйҮ‘гҖҒиҙҙйҮ‘зӯүдё°еҜҢжүӢж®өпјҢдҪҝеҫ—з”»йқўиүІеҪ©жҳҫеҫ—жҜ”иҫғйІңиүіпјҢзӮ«еҪ©еӨәзӣ®гҖӮеҚҒеҲҶйҮҚи§ҶзәҝжқЎзҡ„иҝҗз”ЁпјҢзәҝжқЎеҸҳеҢ–дё°еҜҢпјҢйҖҡиҝҮзәҝжқЎиЎЁзҺ°еҮәзү©дҪ“еҪўзҠ¶гҖҒжһ„еӣҫз©әй—ҙзӯүгҖӮ

дәҢгҖҒй—®йўҳзҡ„жҸҗеҮә

еӢүиҗЁз”»жҙҫеңЁеҲӣе»әд№ӢеҲқпјҢвҖңд»ҘеҚҙиӢұеҳүжҺӘдёәд»ЈиЎЁзҡ„ж–°еӢүе”җз”»жҙҫеңЁе…¬е…ғ17дё–зәӘжң«иҺ·еҫ—дәҶжһҒеӨ§зҡ„еҸ‘еұ•з©әй—ҙпјҢиҝ…йҖҹжҲҗдёәе…¬е…ғ18дё–зәӘзҡ„дё»жөҒз”»жҙҫвҖқпјҢеӢүиҗЁз”»жҙҫеҫ—еҲ°дәҶз”ҳдё№йўҮз« ең°ж–№ж”ҝжқғзҡ„иө„еҠ©е’Ңж”ҜжҢҒпјҢдёҚд»…дёәе…¶еҸ‘еұ•еҘ е®ҡдәҶеқҡе®һзҡ„еҹәзЎҖпјҢжӣҙжҳҜдёәвҖңдёңжёҗвҖқеҲӣйҖ дәҶжңүеҲ©жқЎд»¶гҖӮеӣ жӯӨпјҢвҖңе…¶еҪұе“Қйқўд№Ӣе№ҝпјҢеҺҶеҸІд№Ӣй•ҝпјҢ画家зҫӨд№ӢеӨҡпјҢз”»дҪңд№ӢеӨҡпјҢйғҪжҳҜеҺҶеҸІдёҠд»»дҪ•гғјдёӘз”»йЈҺз”»жҙҫйғҪдёҚиғҪзӣёжҜ”зҡ„вҖқгҖӮеҰӮд»ҠпјҢеңЁиҘҝи—Ҹе’Ңж¶үи—Ҹең°еҢәзҡ„е”җеҚЎиүәеӨ§дёӯпјҢиҷҪ然еҫҲеӨҡз”»еёҲиҮӘз§°дёәеӢүе”җз”»жҙҫдј жүҝеӨ§пјҢдҪҶжҳҜз”ұдәҺеӢүе”җз”»жҙҫеҹәжң¬дёҠе·Із»ҸеӨұдј пјҢйқўдё”еӢүиҗЁз”»жҙҫжҳҜеңЁеӢүе”җз”»жҙҫзҡ„еҹәзЎҖдёҠеҠ д»Ҙж”№йҖ зҡ„пјҢдёҺеҺҹе…Ҳзҡ„еӢүе”җз”»жҙҫд№Ӣй—ҙжңүиҫғеӨ§зҡ„е·®еҲ«пјҢжүҖд»Ҙз§°дёәеӢүиҗЁз”»жҙҫдјјд№ҺжӣҙеҠ еҮҶзЎ®дёҖдәӣгҖӮ

д»Һ20дё–зәӘејҖе§ӢпјҢиҘҝи—Ҹз»ҳз”»жҲҗдёәи®ёеӨҡеӣҪеҶ…еӨ–еӯҰиҖ…зҡ„з ”з©¶еҜ№иұЎпјҢзү№еҲ«жҳҜиҘҝи—Ҹзҡ„дёҚеҗҢз”»жҙҫе’Ңз»ҳз”»йЈҺж јеҸ—еҲ°еӯҰз•Ңе…іжіЁпјҢеҸ–еҫ—дәҶдё°зЎ•зҡ„еӯҰжңҜжҲҗжһңгҖӮиҷҪ然иҘҝи—ҸзҫҺжңҜж–№йқўзҡ„д№ҰзұҚеҜ№еӢүиҗЁз”»жҙҫжңүжүҖжҸҗеҸҠпјҢдҪҶдё»иҰҒиҒҡз„ҰдәҺз”»жҙҫеҲӣе»әиҖ…жӣІиӢұеҳүжҺӘеӨ§еёҲзҡ„з»ҳз”»еҲӣдҪңеҺҶзЁӢе’ҢиүәжңҜдҪңе“ҒпјҢеҜ№еӢүиҗЁз”»жҙҫвҖңдёңжёҗвҖқж–№йқўзҡ„жҸҸиҝ°жһҒдёәзІ—з•ҘпјҢжІЎжңүеұ•ејҖз»ҶиҮҙзҡ„жҺўи®ЁпјҢжңүдәӣжҲҗжһңдёӯз”ҡиҮіеҸӘеӯ—дёҚжҸҗгҖӮеҶҚеҠ дёҠз”ұдәҺж—©жңҹж–ҮзҢ®дёӯ并жңӘиҜҰз»Ҷи®°иҪҪеӢүиҗЁз”»жҙҫеҗ‘дёңдј ж’ӯзҡ„иҝҮзЁӢпјҢиҮҙдҪҝзҺ°д»ЈеӯҰиҖ…еҜ№ж–ҮеҢ–дәӨиһҚиғҢжҷҜдёӢеӢүиҗЁз”»жҙҫеңЁжұүи—Ҹиҫ№з•Ңзҡ„еә·е·ҙе’Ңе®үеӨҡең°еҢәпјҢд»ҘеҸҠжё…е®«е»·гҖҒеҶ…и’ҷеҸӨж—Ҹең°еҢәзҡ„дј ж’ӯдёҺеҸ‘еұ•еҸҠе…¶дёәеӨҡж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–дәӨиһҚжүҖеҪўжҲҗзҡ„д»·еҖјж–№йқўзјәд№Ҹеә”жңүзҡ„е…іжіЁгҖӮ

дёүгҖҒеӢүиҗЁз”»жҙҫзҡ„вҖңдёңжёҗвҖқ

еӢүиҗЁз”»жҙҫзҡ„жөҒдј иҢғеӣҙ并йқһеұҖйҷҗдәҺеҚ«и—Ҹең°еҢәпјҢвҖңеӢүиҗЁе°”з”»жҙҫеҺҹжң¬еҸӘжөҒиЎҢдәҺеҗҺи—Ҹең°еҢәпјҢеҗҺжқҘжҷ®еҸҠеҲ°ж•ҙдёӘж¶үи—Ҹең°еҢәвҖқгҖӮвҖңй—ЁиҗЁе°”з”»жҙҫиҮӘжӣІиӢұеҳүжҺӘеҲӣз«Ӣд»ҘжқҘпјҢе…ҲеңЁеҗҺи—Ҹең°еҢәеҸ‘еұ•пјҢд№ӢеҗҺд»ҺеҗҺи—Ҹдј иҮіжӢүиҗЁең°еҢәпјҢеҶҚз”ұжӢүиҗЁдј е…Ҙи—Ҹдёңзҡ„жҳҢйғҪең°еҢәпјҢеҶҚдёңжёЎйҮ‘жІҷжұҹпјҢдј е…ҘзҺ°еңЁз”ҳеӯңи—Ҹж—ҸиҮӘжІ»е·һзҡ„еҫ·ж јгҖҒзҷҪзҺүгҖҒж–°йҫҷд»ҘеҸҠйқ’жө·зңҒй»„еҚ—и—Ҹж—ҸиҮӘжІ»е·һеҗҢд»Ғзӯүең°гҖӮеӣ жӯӨд№ҹеҪўжҲҗдәҶеҗ„ең°дёҚеҗҢдёӯеҝғеҢәеҹҹзҡ„й—ЁиҗЁе°”з”»жҙҫвҖқгҖӮйқўдё”пјҢиҝҳдј ж’ӯеҲ°дәҶжё…е®«е»·е’Ңи’ҷеҸӨж—Ҹең°еҢәпјҢеҪўжҲҗдәҶдёҖдәӣеҢәеҹҹжҖ§ж”ҜжҙҫгҖӮиҝҷжҳҜиҘҝи—ҸдёҺжұүж—ҸгҖҒи’ҷеҸӨж—Ҹж–ҮеҢ–дәӨжөҒдәӨиһҚж·ұе…ҘеҸ‘еұ•зҡ„з”ҹеҠЁдҪ“зҺ°гҖӮеңЁжӯӨз®ҖеҚ•жўізҗҶеӢүиҗЁз”»жҙҫзҡ„еҗ‘дёңдј ж’ӯеҸҠжүҖеҪўжҲҗзҡ„дёҚеҗҢж”ҜжҙҫгҖӮ

(дёҖ)еә·еҢәеӢүиҗЁз”»жҙҫ

еә·еҢәең°еӨ„жұүи—Ҹиҫ№з•ҢпјҢиҮӘеҸӨд»ҘжқҘпјҢеҫҲеӨҡдҪӣеӯҰеӨ§еёҲе°ұиҜһз”ҹдәҺеә·еҢәпјҢеӣ йқўпјҢеә·еҢәе°ұжҲҗдёәи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„йҮҚиҰҒдј ж’ӯең°гҖӮе°ұз»ҳз”»иүәжңҜйқўиЁҖпјҢж №жҚ®зӣ®еүҚжүҖжҺҢжҸЎзҡ„з»ҳз”»дҪңе“ҒпјҢеә·е·ҙең°еҢәдё»иҰҒжңүеҳҺиөӨз”»жҙҫе’ҢеӢүиҗЁз”»жҙҫгҖӮиҷҪ然еңЁи®ёеӨҡз ”з©¶жҲҗжһңдёӯжҢҮеҮәпјҢжҷ®еёғжіҪд»ҒжҳҜеңЁеә·еҢәдј ж’ӯеӢүиҗЁз”»жҙҫзҡ„第дёҖеӨ§пјҢдҪҶдәӢе®һ并йқһеҰӮжӯӨгҖӮж №жҚ®жқңзҺӣж јиҘҝдё№еўһеҪӯжҺӘзҡ„зҺ°еӯҳз»ҳз”»дҪңе“ҒжқҘзңӢпјҢд»–зҡ„еҲӣдҪңйЈҺж јеұһдәҺеӢүиҗЁз”»жҙҫгҖӮз”ұдәҺжқңзҺӣж јиҘҝдё№еўһеҪӯжҺӘеҮәз”ҹеңЁеә·еҢәпјҢйқўеҳҺиөӨз”»жҙҫзӣӣиЎҢдәҺеә·еҢәпјҢеӣ жӯӨи®ёеӨҡеӨ§й”ҷиҜҜең°и®Өдёәе…¶з”»дҪңеұһдәҺеҳҺиөӨз”»жҙҫпјҢдҪҶжҳҜж №жҚ®зӣ®еүҚеҸ‘зҺ°зҡ„д»–зҡ„дёӨе№…е”җеҚЎжқҘзңӢпјҢе…¶ж•ҙдҪ“йЈҺж јеұһдәҺж–°еӢүз”»жҙҫпјҢйқўйқһеӣ‘иөӨз”»жҙҫгҖӮеӣ жӯӨпјҢд»–жңүеҸҜиғҪжҳҜеӢүиҗЁз”»жҙҫдј ж’ӯеҲ°еә·еҢәзҡ„第дёҖеӨ§гҖӮеҗҢж ·пјҢжң—еҚЎжқ°еҮәз”ҹдәҺз”ҳеӯңе·һзӮүйңҚеҺҝпјҢжүҖд»Ҙи®ёеӨҡеӨ§иҜҜи®Өдёәе…¶з»ҳз”»еұһдәҺеӣ‘иөӨз”»жҙҫгҖӮ然йқўпјҢд»ҺйЈҺж јзү№еҫҒжқҘзңӢпјҢжңҖиө·з Ғд»–зҡ„еҮ е№…е”җеҚЎеұһдәҺеӢүиҗЁз”»жҙҫгҖӮеӣ жӯӨпјҢеӢүиҗЁз”»жҙҫдј е…Ҙеә·еҢәзҡ„ж—¶й—ҙеҸҜд»ҘжҺЁеүҚиҮі17дё–зәӘжҷҡжңҹжҲ–18дё–зәӘж—©жңҹгҖӮз«№е·ҙгғ»жҷ®еёғжіҪд»ҒжҳҜ19дё–зәӘи‘—еҗҚз”»еёҲпјҢд»–еә”еҫ·ж јеңҹеҸёзҡ„йӮҖиҜ·пјҢеңЁеҫ·ж јеҚ°з»Ҹйҷўз»ҳеҲ¶дәҶеҫҲеӨҡзүҲз”»е”җеҚЎпјҢе…¶дёӯд»ЈиЎЁдҪңжңүВ«дҪӣйҷҖеҚҒдәҢе®ҸеҢ–еӣҫВ»жҲҗеҘ—е”җеҚЎгҖӮвҖңз”ұжҷ®еёғжіҪд»Ғе…„ејҹејҖеҲӣзҡ„еә·еҢәй—ЁиҗЁйЈҺж јпјҢжҳҜеңЁжӣІиӢұеҳүжҺӘжүҖеҲӣз«Ӣзҡ„й—ЁиҗЁз”»жҙҫзҡ„еҹәзЎҖдёҠпјҢеҶҚж¬ЎиһҚе…ҘдәҶеә·еҢәеӣ‘зҺӣеӣ‘еӯңз”»жҙҫзҡ„йЈҺж јзү№зӮ№пјҢжҲ–иҖ…иҜҙеә·еҢәй—ЁиҗЁжҙҫйЈҺж јеҸ—еҳҺзҺӣеҳҺеӯңз”»жҙҫзҡ„еҪұе“ҚиҫғеӨ§пјҢд»ҺйқўжҺЁиҝӣдәҶй—ЁиҗЁз”»жҙҫзҡ„еҸ‘еұ•вҖқгҖӮ19дё–зәӘпјҢжҷ®еёғжіҪд»Ғж—¶жңҹеӢүиҗЁз”»жҙҫеңЁеә·еҢәиҫҫеҲ°е·…еі°гҖӮ

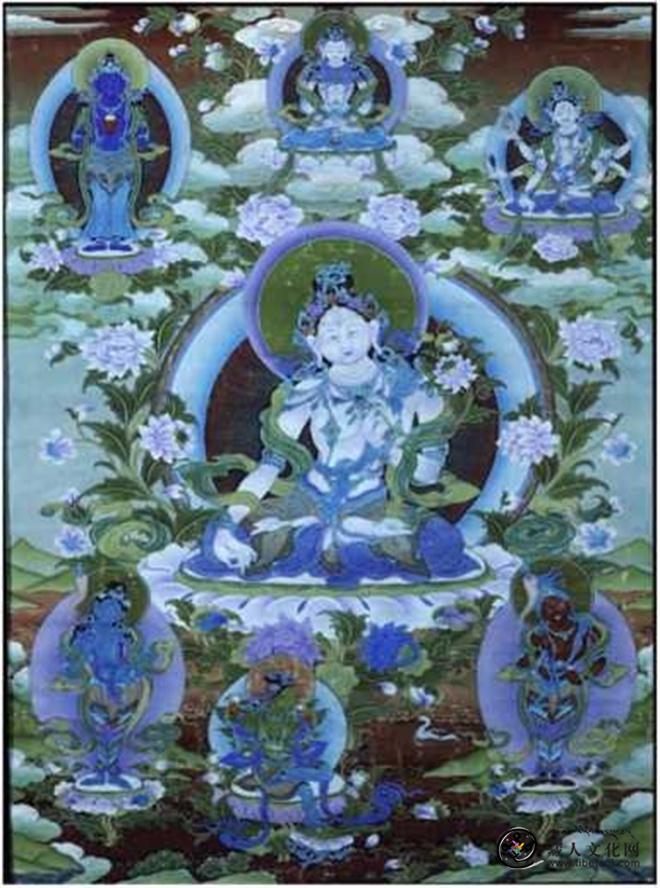

еӣҫ1зҷҪеәҰжҜҚе”җеҚЎ

еӣҫ1зҷҪеәҰжҜҚе”җеҚЎ

еә·еҢәеӢүиҗЁз”»жҙҫ(и§Ғеӣҫ1)зҡ„зү№зӮ№пјҡеҗёж”¶дәҶеҳҺиөӨз”»жҙҫзҡ„жҠҖжі•е…ғзҙ гҖӮиүІеҪ©еҸ—еҲ°жұүж—Ҹз»ҳз”»дёӯйқ’еұұз»ҝж°ҙзҡ„еҪұе“ҚпјҢиүІи°ғд»Ҙйқ’з»ҝиүІдёәдё»пјҢз”»йқўиүІеҪ©иҫғдёәеҚҺдёҪгҖҒйІңиүігҖҒеҺҡйҮҚпјҢйЈһзҰҪиө°е…ҪгҖҒиҠұиҚүж ‘жңЁзӯүзҡ„ж ·ејҸеҗ„дёҚзӣёеҗҢгҖӮз»ҳеҲ¶дәәзү©ж—¶е…¶йқўйғЁиЎЁжғ…еҗ„жңүзү№иүІгҖҒдёҚжӢҳдёҖж јпјҢйҮ‘笔еӢҫеӢ’жӣҙеҠ з»Ҷи…»пјҢиүІеҪ©жӣҙеҠ жҳҺиүіпјҢзәҝжқЎжӣҙеҠ жөҒз•…иҮӘз”ұпјҢзҒ«з„°еӣӣе°„пјҢиҠұиҚүйёҹе…ҪеҚҒеҲҶзІҫиҮҙпјҢйҖјзңҹеҠЁдәәгҖӮ

еә·е·ҙең°еӨ„жұүи—Ҹиҫ№з•ҢпјҢеӢүиҗЁз”»жҙҫеңЁеә·еҢәзҡ„жөҒдј иҝҮзЁӢдёӯпјҢиһҚе…ҘдәҶжұүж—Ҹз»ҳз”»е…ғзҙ гҖӮеҗҢж—¶пјҢз”ұдәҺеӣ‘иөӨз”»жҙҫжҳҜеә·еҢәзҡ„дё»иҰҒз»ҳз”»жөҒжҙҫпјҢдёәдәҶеӢүиҗЁз”»жҙҫиҮӘиә«зҡ„з”ҹеӯҳе’ҢеҸ‘еұ•пјҢдё»еҠЁеҗёж”¶дәҶеҳҺиөӨз”»жҙҫзҡ„жҠҖжі•е…ғзҙ пјҢеӣ жӯӨеӢүиҗЁз”»жҙҫд»Ҙе…Ёж–°зҡ„йЈҺиІҢе‘ҲзҺ°еҮәжқҘпјҢдҫҝеҪўжҲҗдәҶвҖңеә·еҢәеӢүиҗЁз”»жҙҫвҖқпјҢиҝҷжҳҜе…¶иө°еҗ‘жң¬ең°еҢ–еҸ‘еұ•зҡ„з”ҹеҠЁдҪ“зҺ°гҖӮ

(дәҢ)е®үеӨҡеӢүиҗЁз”»жҙҫ

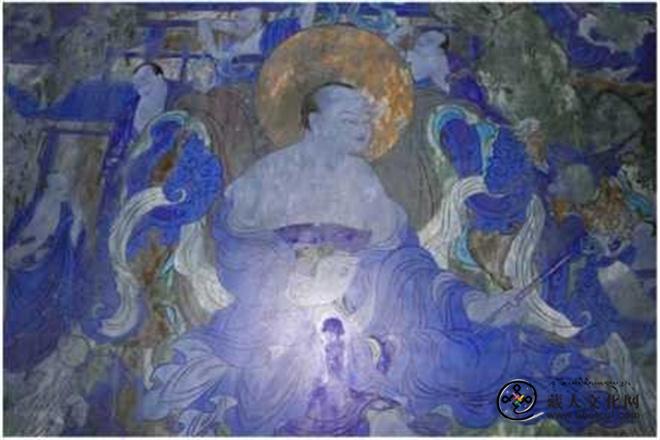

еӣҫ2е№ҙйғҪд№ҺеҜәејҘеӢ’ж®ҝеЈҒз”»йқў

еӣҫ2е№ҙйғҪд№ҺеҜәејҘеӢ’ж®ҝеЈҒз”»йқў

еӢүиҗЁз”»жҙҫйҷӨдәҶеңЁеҚ«и—Ҹең°еҢәзӣӣиЎҢд»ҘеӨ–пјҢиҝҳдј ж’ӯеҲ°е®үеӨҡең°еҢәгҖӮж №жҚ®зӣ®еүҚеҸ‘зҺ°зҡ„дҪңе“ҒпјҢ18дё–зәӘжҳҜеӢүиҗЁз”»жҙҫдј е…Ҙе®үеӨҡзҡ„ејҖз«ҜгҖӮ18дё–зәӘпјҢз»ҙе”җгғ»еҳүжҜӣеҚҺж—ҰжҳҜе…ёеһӢзҡ„е®үеӨҡеӢүиҗЁз”»жҙҫз”»еёҲпјҢдёәеӢүиҗЁз”»жҙҫеңЁе®үеӨҡең°еҢәзҡ„дј ж’ӯе’ҢеҸ‘еұ•дҪңеҮәдәҶйҮҚиҰҒиҙЎзҢ®гҖӮ18дё–зәӘдёӯжҷҡжңҹпјҢз»ҙе”җгғ»еҳүжҜӣеҚҺж—ҰеңЁзғӯиҙЎе№ҙйғҪд№ҺеҜәејҘеӢ’ж®ҝз»ҳеҲ¶дәҶеҚҒе…ӯзҪ—жұүе’ҢдёҠеёҲеЈҒз”»(и§Ғеӣҫ2)гҖӮи®ёеӨҡеӯҰжңҜз ”з©¶жҲҗжһңдёӯжҺўи®ЁдәҶиҝҷдәӣеЈҒз”»зҡ„еҶ…е®№е’Ңе№ҙд»ЈпјҢдҪҶеҜ№дәҺз»ҳз”»йЈҺж јжІЎжңүеҪўжҲҗдёҖиҮҙзҡ„зңӢжі•гҖӮ笔иҖ…и®ӨдёәпјҢиҝҷдәӣеЈҒз”»ж•ҙдҪ“дёҠ继жүҝдәҶеҚ«и—Ҹең°еҢәзҡ„еӢүиҗЁз”»жҙҫзү№еҫҒпјҢеҗҢж—¶д№ҹеҸ—еҲ°дәҶжұүж—Ҹз»ҳз”»зҡ„еҪұе“ҚгҖӮзғӯиҙЎең°еҢәең°еӨ„жұүи—Ҹиҫ№з•ҢпјҢеӣ жӯӨеҗёж”¶жұүж—Ҹз»ҳз”»жҠҖжі•е°ұдёҚи¶ідёәеҘҮдәҶгҖӮе№ҙйғҪд№ҺеҜәејҘеӢ’ж®ҝеЈҒз”»жҳҜзӣ®еүҚжүҖеҸ‘зҺ°зҡ„зғӯиҙЎең°еҢәжңҖж—©зҡ„еӢүиҗЁз”»жҙҫеЈҒз”»йҒ—еӯҳгҖӮеҸҰеӨ–пјҢзҺ°и—ҸдәҺзғӯиҙЎжүҺиҘҝжӣІеҜәзҡ„第дёҖдё–еӨҸж—Ҙд»“жҙ»дҪӣе”җеҚЎд№ҹеұһдәҺеӢүиҗЁз”»жҙҫгҖӮеҫҲеӨҡдәәе°Ҷе…¶е®ҡдёә17дё–зәӘзҡ„вҖңж—§еӢүз”»жҙҫвҖқе”җеҚЎгҖӮдҪҶж №жҚ®е…¶еӣҫеғҸзү№еҫҒпјҢзү№еҲ«жҳҜе°Ҷе…¶дёҺ18дё–зәӘжүҺд»ҖдјҰеёғеҜәеӢүиҗЁз”»жҙҫе”җеҚЎиҝӣиЎҢжҜ”иҫғеҗҺеҸ‘зҺ°пјҢдёӨиҖ…е…·жңүиҜёеӨҡзӣёдјјд№ӢеӨ„гҖӮеӣ жӯӨпјҢ笔иҖ…и®ӨдёәиҜҘе”җеҚЎеұһдәҺеӢүиҗЁз”»жҙҫпјҢ并еҖҹйүҙдәҶжүҺд»ҖдјҰеёғеҜәзҡ„з»ҳз”»йЈҺж јпјҢз»ҳеҲ¶дәҺ18дё–зәӘжҷҡжңҹиҮі19дё–зәӘж—©жңҹпјҢиҖҢиҝҷдёҺз”»иҖ…зҡ„з”ҹеҚ’е№ҙд»ЈдёҚи°ӢиҖҢеҗҲгҖӮеӣ жӯӨпјҢвҖңз»ҸиҝҮж•°зҷҫе№ҙзҡ„еҸ‘еұ•пјҢзғӯиҙЎе”җеҚЎеҪ©з»ҳжһ„жҲҗдәҶиҮӘе·ұзӢ¬зү№зҡ„иүәжңҜйЈҺж јпјҢеңЁеҶ…е®№гҖҒжһ„еӣҫгҖҒзәҝжқЎгҖҒиүІеҪ©зӯүж–№йқўдёҚдҪҶжңҚд»ҺдәҺе®—ж•ҷзҡ„йңҖиҰҒпјҢиҖҢдё”иЎЁзҺ°еҮәзү№жңүзҡ„иүәжңҜеўғз•Ңе’Ңе®ЎзҫҺи¶Је‘івҖқгҖӮ并且йҖҗжӯҘеҪўжҲҗдәҶе…·жңүең°ж–№зү№иүІзҡ„еҢәеҹҹжҖ§йЈҺж јпјҢз”ұжӯӨеҸҜд»ҘеҸ‘зҺ°пјҢеӢүиҗЁз”»жҙҫеңЁе®үеӨҡзҡ„дј ж’ӯиҝҮзЁӢдёӯпјҢеҜ№жһ„еӣҫгҖҒиүІеҪ©гҖҒйҖ еһӢгҖҒеӣҫжЎҲзӯүеӨ„зҗҶдёҠе‘ҲзҺ°жң¬еңҹеҢ–зү№еҫҒгҖӮе®үеӨҡең°еӨ„жұүи—Ҹиҫ№з•ҢпјҢжұүж—Ҹз»ҳз”»еҜ№е®үеӨҡең°еҢәдә§з”ҹдәҶдёҖе®ҡеҪұе“ҚпјҢеӢүиҗЁз”»жҙҫеңЁе®үеӨҡзҡ„еҸ‘еұ•иҝҮзЁӢдёӯпјҢиһҚеҗҲдәҶжұүж—Ҹз»ҳз”»е…ғзҙ пјҢеӣ жӯӨпјҢе®үеӨҡеӢүиҗЁз”»жҙҫеҮқз»“дәҶжұүи—ҸиүәжңҜзҡ„дәӨжөҒе’ҢиһҚеҗҲгҖӮ

е®үеӨҡеӢүиҗЁз”»жҙҫе‘ҲзҺ°еҰӮдёӢзү№зӮ№пјҡзІҫзҫҺзҡ„и®ҫи®ЎпјҢиүідёҪзҡ„иүІеҪ©пјҢзІҫз»Ҷзҡ„зәҝжқЎгҖӮзәҝжқЎз®Җз»ғжөҒз•…пјҢйҮҮз”ЁгӮЁз¬”йҮҚеҪ©пјҢеә„йҮҚжІүзЁіпјҢи®ҫиүІжё…ж–°еҸҲе…·жө“йғҒпјҢз”»йЈҺи¶Ӣеҗ‘еҚҺдёҪгҖҒзІҫз»ҶгҖӮеҗҢ时笔法з»Ҷи…»пјҢиҝҪжұӮиЈ…йҘ°йҹөе‘ігҖӮеӣ дёәеӨ§йҮҸз”ЁйҮ‘пјҢз”»йқўжҳҫеҫ—йҮ‘зў§иҫүз…ҢгҖӮжһ„еӣҫз–ҸеҜҶжңүиҮҙпјҢдәәзү©йҖ еһӢдёҘи°ЁпјҢдёҚеҲ»жқҝпјҢеҜҢдәҺиЈ…йҘ°жҖ§гҖӮз”»е·ҘзІҫз»Ҷз»қзҫҺпјҢйҖ еһӢеҮҶзЎ®з”ҹеҠЁгҖӮ19дё–зәӘд»ҘеҗҺзҡ„з»ҳз”»дҪңе“ҒиүІеҪ©йІңиүіпјҢ笔法з»Ҷи…»пјҢзү№еҲ«жіЁйҮҚиЈ…йҘ°зҡ„и¶Је‘іпјҢеҗҢж—¶еӨ§йҮҸдҪҝз”ЁйҮ‘гҖҒ银дҪңеҺҹж–ҷпјҢдҪҝз”»йқўе‘ҲзҺ°еҮәйҮ‘зў§иҫүз…Ңзҡ„ж•ҲжһңгҖӮ

(дёү)жё…е®«е»·еӢүиҗЁз”»жҙҫ

жё…зҡҮеёқеӨ§еҠӣж”ҜжҢҒдҪӣж•ҷеңЁжё…е®«е»·зҡ„еҸ‘еұ•пјҢиҖҢдё”зҡҮеёқеҜ№е”җеҚЎе’Ңйӣ•еЎ‘зҡ„еҲ¶дҪңд№ҹжһҒдёәйҮҚи§ҶгҖӮиҘҝи—Ҹжҙ»дҪӣе’Ңй«ҳеғ§иө йҖҒз»ҷзҡҮеёқзҡ„иҙЎе“ҒдёӯпјҢе”җеҚЎеҸ—еҲ°й«ҳеәҰйқ’зқҗгҖӮеӣ жӯӨпјҢеҪ“иҘҝи—Ҹзҡ„жҙ»дҪӣе’Ңй«ҳеғ§жқҘеҲ°жё…е®«е»·ж—¶пјҢеёҰжқҘдәҶеҪ“ж—¶иҘҝи—ҸжңҖеҘҪзҡ„иүәжңҜдҪңе“Ғе’Ңе”җеҚЎиө дёҺдәҶзҡҮеёқгҖӮвҖңдј—жүҖе‘ЁзҹҘпјҢж•…е®«еҚҡзү©йҷўи—ҸжңүеӨ§йҮҸзҡ„и—Ҹдј дҪӣж•ҷйҖ еғҸе’ҢеҚ·иҪҙз”»е”җеҚЎгҖӮе…¶дёӯпјҢе”җеҚЎеӨҡдёәжё…д»ЈиҘҝи—Ҹе’Ңж¶үи—Ҹең°еҢәеҗ„дҪҚеӨ§жҙ»дҪӣжүҖиҝӣпјҢдёәеҗҢдёҖж—¶жңҹеҗ„ең°зҡ„д»ЈиЎЁдҪңпјҢе®ғ们дёҚд»…еҲ¶дҪңзІҫзҫҺпјҢиҖҢдё”е…Ҙе®«д№ӢеҗҺеқҮз»ҸиҝҮз« еҳүиғЎеӣҫе…Ӣеӣҫзӯүй©»дә¬еӨ§жҙ»дҪӣзҡ„и®Өе®ҡпјҢеӣ жӯӨеҜ№дәҺдәҶи§Је’Ңз ”з©¶жӯӨж—¶жңҹиҘҝи—Ҹе”җеҚЎиүәжңҜзҡ„еҸ‘еұ•е’Ңи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„еӣҫеғҸеӯҰйғҪе…·жңүжһҒй«ҳзҡ„д»·еҖјгҖӮвҖқ

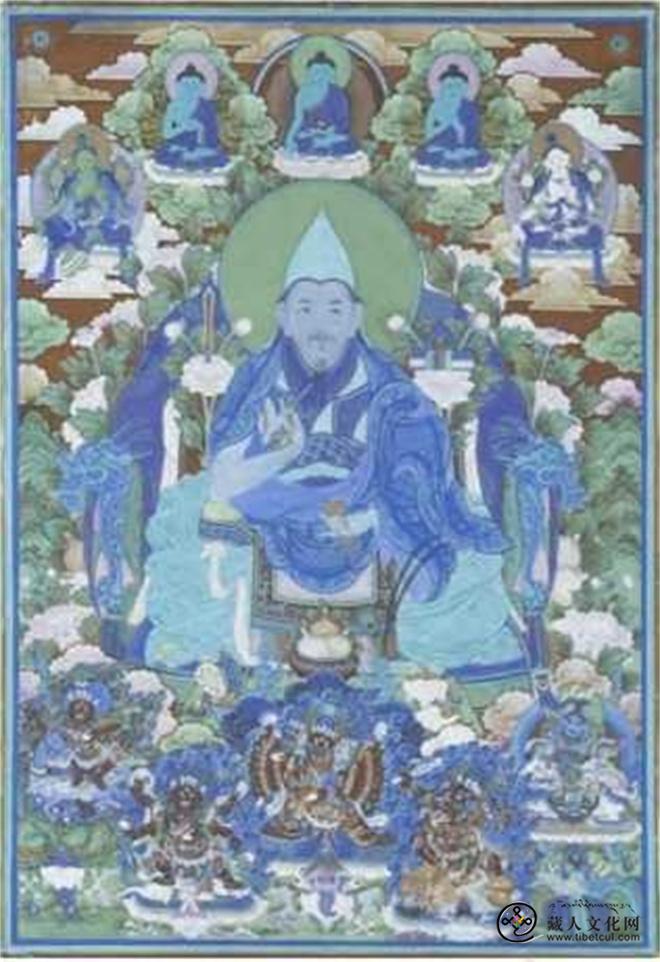

жҚ®еҸІд№Ұи®°иҪҪпјҢд№ҫйҡҶзҡҮеёқжҳҜдёҖдҪҚиҷ”иҜҡзҡ„дҪӣж•ҷеҫ’пјҢеңЁдҪҚжңҹй—ҙе№ҝе»әеҜәеәҷпјҢејҳжү¬дҪӣжі•гҖӮвҖңжё…д»Јж—©жңҹпјҢжұүең°еҜ№е”җеҚЎз»ҳеҲ¶е°ҡдёҚеҚҒеҲҶдәҶи§ЈгҖӮзӣҙеҲ°д№ҫйҡҶж—¶жңҹпјҢеҜ№е”җеҚЎз»ҳеҲ¶гӮӘжңүдәҶиҫғдёәжё…жҷ°зҡ„и®ӨзҹҘгҖӮжӯӨгғјж—¶гғ»жңҹпјҢе”җеҚЎз»ҳз”»дё»иҰҒз”ұе®«е»·з»ҳеҲ¶е®ҢжҲҗпјҢе®«е»·йЈҺж је”җеҚЎиүәжңҜд№ҹеңЁиҝҷгғјж—¶жңҹиҫҫеҲ°дәҶйјҺзӣӣгҖӮвҖқи—Ҹдј дҪӣж•ҷй«ҳеғ§еңЁжё…е®«е»·еҶ…йў‘з№Ғзҡ„дј жі•жҙ»еҠЁдҝғдҪҝе”җеҚЎз»ҳз”»еңЁжё…е®«е»·еҫ—еҲ°дәҶдј ж’ӯгҖӮвҖңжё…д»Је®«е»·зҡ„и—Ҹдј дҪӣж•ҷиүәжңҜеҲӣдҪңпјҢдё»иҰҒжңүдҪӣеғҸзҡ„жҲҗйҖ е’Ңе”җеҚЎзҡ„з»ҳз”»вҖқпјҢеңЁжё…е®«е»·з»ҳеҲ¶зҡ„еӨ§еӨҡж•°е”җеҚЎ(и§Ғеӣҫ3)еұһдәҺеӢүиҗЁз”»жҙҫгҖӮ

еӣҫ3жё…е®«е»·еӢүиҗЁз”»жҙҫе”җеҚЎгҖӮ

еӣҫ3жё…е®«е»·еӢүиҗЁз”»жҙҫе”җеҚЎгҖӮ

вҖңеҢ—дә¬йЈҺж је”җеҚЎиүәжңҜеұһдәҺиҘҝи—ҸеӢүиҗЁиүәжңҜйЈҺж јзҡ„иҢғз•ҙпјҢе…¶иүәжңҜ规иҢғжқҘиҮӘжё…д»Је®«е»·йЈҺж је”җеҚЎиүәжңҜпјҢдёҺе®«е»·йЈҺж је”җеҚЎиүәжңҜеҸҜи°“гғји„үзӣёжүҝгҖӮеҗҢж—¶пјҢиһҚе…ҘдәҶи’ҷеҸӨе’Ңжұүең°зҡ„ж°‘й—ҙз»ҳз”»иүәжңҜе…ғзҙ пјҢеҸҜ谓兼容并蓄пјҢеҚҡйҮҮ众家д№Ӣй•ҝгҖӮвҖқеӣ жӯӨпјҢеҲҶжһҗжё…е®«е»·е”җеҚЎзҡ„зү№зӮ№пјҢдёҚйҡҫеҸ‘зҺ°е…¶ж•ҙдҪ“дёҠеұһдәҺиҘҝи—ҸвҖңж–°еӢүз”»жҙҫвҖқпјҢеҗҢж—¶еҸҲжҺәжқӮдәҶе…¶д»–ж°‘ж—Ҹзҡ„з»ҳз”»е…ғзҙ гҖӮвҖңд№ҫйҡҶеҫҲйҮҚи§Ҷе”җеҚЎдёӯеҺҶеҸІеӨ§зү©зҡ„еҶҷе®һпјҢдҪҶеҜ№дәҺе…¶е®—ж•ҷзҡ„еҶ…е®№д№ҹдёҚеҒҸеәҹпјҢжүҖд»Ҙгғјдәӣдјҳз§Җзҡ„з”»еёҲеҫ—д»ҘдёҺз”»дҪӣеғҸе–ҮеҳӣеҗҲз”»дёҖе№…дҪңе“ҒпјҢ并е°Ҷеҗ„з§ҚиүәжңҜйЈҺж јиҝҗз”ЁдәҺе”җеҚЎз»ҳз”»дёӯпјҢеҪўжҲҗзӢ¬зү№зҡ„е®«дёӯе”җеҚЎзү№зӮ№гҖӮвҖқжүҖи°“вҖңзӢ¬зү№вҖқпјҢе…¶е®һе°ұжҳҜд»ҘиҘҝи—Ҹж–°еӢүз”»жҙҫдёәеҹәзЎҖпјҢиһҚе…Ҙжұүж—ҸгҖҒи’ҷеҸӨж—Ҹзҡ„зӯүз»ҳз”»е…ғзҙ гҖӮз®ҖеҚ•жқҘи®ІпјҢвҖңжё…е®«е»·еӢүиҗЁз”»жҙҫвҖқжҳҜд»ҘиҘҝи—Ҹзҡ„еӢүиҗЁз”»жҙҫдёәеҹәзЎҖпјҢиһҚе…ҘдәҶи’ҷеҸӨе’Ңжұүең°зҡ„ж°‘й—ҙз»ҳз”»иүәжңҜе…ғзҙ еІЎзҡ„жё…е®«е»·е”җеҚЎеңЁжҖ»дҪ“дёҠ继жүҝдәҶиҘҝи—ҸеӢүиҗЁз”»жҙҫзҡ„зү№зӮ№пјҢеҗҢж—¶еҜ№иүІеҪ©гҖҒжһ„еӣҫгҖҒеӨ§зү©еҪўжҖҒзӯүж–№йқўиҝӣиЎҢдәҶеҲӣж–°жҖ§еҸ‘еұ•пјҢдҪҝз”ЁдәҶдёҺеҪ“ең°ж–ҮеҢ–зӣёйҖӮеә”зҡ„иЎЁзҺ°жҠҖжі•пјҢиҝӣиҖҢеҪўжҲҗдәҶе…·жңүжё…е®«е»·зү№иүІзҡ„еӢүиҗЁз”»жҙҫгҖӮ

еӢүиҗЁз”»жҙҫжөҒдј еҲ°жё…е®«е»·пјҢ并еҪўжҲҗдәҶеҢәеҹҹжҖ§ж”ҜжҙҫпјҢдҪ“зҺ°дәҶжё…е®«е»·еҜ№иҘҝи—Ҹз»ҳз”»зҡ„и®ӨеҗҢгҖӮе”җеҚЎжҳҜж јйІҒжҙҫй«ҳеғ§иө йҖҒз»ҷжё…зҡҮеёқзҡ„дё»иҰҒиҙЎе“ҒпјҢжҳҜжё…д»ЈдёӯеӨ®ж”ҝеәңдёҺиҘҝи—Ҹең°ж–№ж”ҝеәңд№Ӣй—ҙеўһиҝӣи®ӨиҜҶгҖҒдҝқжҢҒиҒ”зі»зҡ„йҮҚиҰҒиҪҪдҪ“е’ҢеӘ’д»ӢпјҢиҖҢдё”еҪ“ж—¶жңүжұүж—ҸгҖҒи—Ҹж—ҸгҖҒи’ҷеҸӨж—ҸгҖҒиҘҝжҙӢ画家еңЁжё…е®«е»·з»ҳеҲ¶е”җеҚЎпјҢ他们е…ұеҗҢеҲ¶дҪңзҡ„е”җеҚЎжҳҜеҗ„ж°‘ж—ҸиүәжңҜдәӨжөҒе’ҢдәӨиһҚзҡ„е…ёиҢғд№ӢдҪңпјҢеҮқз»“дәҶеҗ„ж°‘ж—ҸиүәжңҜ家е…ұеҗҢзҡ„е®ЎзҫҺжғ…и¶ЈпјҢи§ҒиҜҒдәҶе”җеҚЎд»ҺиҘҝи—Ҹзҡ„ең°ж–№жҖ§з”»жҙҫжҲҗдёәжё…е®«е»·дё»жөҒз”»йЈҺзҡ„и·Ёи¶ҠејҸеҸ‘еұ•гҖӮ

еӢүиҗЁз”»жҙҫжөҒдј еҲ°жё…е®«е»·пјҢ并еҪўжҲҗдәҶеҢәеҹҹжҖ§ж”ҜжҙҫпјҢдҪ“зҺ°дәҶжё…е®«е»·еҜ№иҘҝи—Ҹз»ҳз”»зҡ„и®ӨеҗҢгҖӮе”җеҚЎжҳҜж јйІҒжҙҫй«ҳеғ§иө йҖҒз»ҷжё…зҡҮеёқзҡ„дё»иҰҒиҙЎе“ҒпјҢжҳҜжё…д»ЈдёӯеӨ®ж”ҝеәңдёҺиҘҝи—Ҹең°ж–№ж”ҝеәңд№Ӣй—ҙеўһиҝӣи®ӨиҜҶгҖҒдҝқжҢҒиҒ”зі»зҡ„йҮҚиҰҒиҪҪдҪ“е’ҢеӘ’д»ӢпјҢиҖҢдё”еҪ“ж—¶жңүжұүж—ҸгҖҒи—Ҹж—ҸгҖҒи’ҷеҸӨж—ҸгҖҒиҘҝжҙӢ画家еңЁжё…е®«е»·з»ҳеҲ¶е”җеҚЎпјҢ他们е…ұеҗҢеҲ¶дҪңзҡ„е”җеҚЎжҳҜеҗ„ж°‘ж—ҸиүәжңҜдәӨжөҒе’ҢдәӨиһҚзҡ„е…ёиҢғд№ӢдҪңпјҢеҮқз»“дәҶеҗ„ж°‘ж—ҸиүәжңҜ家е…ұеҗҢзҡ„е®ЎзҫҺжғ…и¶ЈпјҢи§ҒиҜҒдәҶе”җеҚЎд»ҺиҘҝи—Ҹзҡ„ең°ж–№жҖ§з”»жҙҫжҲҗдёәжё…е®«е»·дё»жөҒз”»йЈҺзҡ„и·Ёи¶ҠејҸеҸ‘еұ•гҖӮ

жё…е®«е»·еӢүиҗЁз”»жҙҫзҡ„з”»йқўеёғеұҖжҜ”иҫғзҙ§еҮ‘гҖҒйҘұж»ЎпјҢжңүиҫғеӨҡзҡ„иҮӘ然йЈҺжҷҜпјҢејәи°ғе·ҰеҸіеҜ№з§°зҡ„жһ„еӣҫгҖӮдё»е°ҠдҪҚдәҺдёӯеҝғдҪҚзҪ®пјҢеҚ жңүиҫғеӨ§жҜ”дҫӢгҖӮз”ЁиүІжӣҙдёәжҹ”е’ҢгҖҒж·Ўйӣ…пјҢиҝҗз”ЁиҙЁйҮҸдёҠд№ҳгҖҒзәҜжӯЈзҡ„йўңж–ҷгҖӮиҝҗз”ЁйҮ‘иүІпјҢз”»йқўиҫғдёәз»ҡдёҪгҖӮдә‘жңөйҖ еһӢйҖҡиҝҮжҷ•жҹ“еӨ„зҗҶпјҢиЎЁзҺ°еҫ—жӣҙдёәз«ӢдҪ“еҶҷе®һгҖӮиҝҗз”Ёж·ұжө…дёҚдёҖзҡ„зӮ№жҹ“еӨ„зҗҶпјҢдҪҝиүІеҪ©е…·жңүиҫғдёәжҳҺжҳҫзҡ„еұӮж¬Ўж„ҹпјҢиҠұиҚүжӣҙеҠ жҺҘиҝ‘е®һйҷ…пјҢжҜ”иҫғеҶҷе®һгҖӮеӨҡз”ЁеҗҢзұ»иүІпјҢдҪҝз”»йқўеўһеҠ дәҶзәөж·ұж„ҹгҖӮдә‘жңөдё»иҰҒдёәзҘҘдә‘зә№пјҢйҖ еһӢзә№ж ·зӢ¬зү№гҖҒдјҳзҫҺпјҢз”ұзҷҪз»ҝгҖҒзҷҪи“қзӯүдёҚеҗҢйўңиүІз»„жҲҗгҖӮи®ёеӨҡе”җеҚЎиғҢеҗҺжңүйўҳи®°пјҢиҝҷжҳҜжё…е®«е»·е”җеҚЎзҡ„жҳҫи‘—зү№зӮ№д№ӢгғјгҖӮе®«е»·е”җеҚЎз»ҳеҲ¶дәҶд№ҫйҡҶзҡҮеёқгҖҒз« еҳүжҙ»дҪӣгҖҒе…ӯдё–зҸӯзҰ…зӯүдёҺжё…жңқе®«е»·жңүеҜҶеҲҮе…іиҒ”зҡ„дәәзү©пјҢйўҳжқҗе‘ҲзҺ°ең°ж–№еҢ–и¶Ӣеҗ‘гҖӮйғЁеҲҶдёҠеёҲжі•еә§дёәйҫҷжӨ…гҖӮеӨ§еӨҡж•°дәәзү©жҳҫеҫ—иҫғдёәеңҶж¶ҰгҖӮ

(еӣӣ)еҶ…и’ҷеҸӨеӢүиҗЁз”»жҙҫ

иҘҝи—ҸдёҺи’ҷеҸӨеңЁе…ғд»Је°ұе·Із»ҸејҖеұ•дәҶж–ҮеҢ–дәӨжөҒпјҢ并еңЁжё…д»Јж—¶жңҹиҫҫеҲ°дәҶе·…еі°гҖӮвҖңеҺҶеҸІдёҠйҷӨдәҶжңүдј—еӨҡи’ҷеҸӨж—Ҹйқ’е№ҙиөҙж¶үи—Ҹең°еҢәеҗ„еӨ§еҜәйҷўеӯҰд№ дҪӣж•ҷз»Ҹе…ёд№ӢеӨ–пјҢиҝҳжңүиҝҺиҜ·еӨ§жү№и—Ҹж—Ҹй«ҳеғ§еҲ°и’ҷеҸӨең°еҢәи®Із»Ҹдј жі•зҡ„еҒҡжі•пјҢиҝҷе°ұжҺЁеҠЁдәҶи—Ҹдј дҪӣж•ҷеңЁи’ҷеҸӨең°еҢәзҡ„иҝӣгғјжӯҘе…ҙйҡҶеҸ‘еұ•гҖӮеҗҢж—¶пјҢи’ҷеҸӨзҺӢе…¬иҙөж—ҸеҜ№и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„иҷ”иҜҡдҝЎд»°е’Ңе…ЁгӮ«ж”ҜжҢҒпјҢеҜ№дәҺи—Ҹдј дҪӣж•ҷеңЁи’ҷеҸӨең°еҢәеҫ—д»ҘжҢҒз»ӯе…ҙйҡҶд№ҹиө·еҲ°дәҶиҮіе…ійҮҚиҰҒзҡ„дҪңз”ЁгҖӮвҖқйҡҸзқҖдҪӣж•ҷжүҺж №и’ҷеҸӨең°еҢәпјҢдҪӣж•ҷз»ҳз”»еҸ—еҲ°йқ’зқҗпјҢжҲҗдёәдј ж’ӯдҪӣж•ҷзҡ„йҮҚиҰҒиүәжңҜеӘ’д»ӢгҖӮж №жҚ®еҸІд№Ұи®°иҪҪпјҢ1651е№ҙе“Іеёғе°Ҡдё№е·ҙд»ҺиҘҝи—Ҹиҝ”еӣһи’ҷеҸӨж—¶пјҢйӮҖиҜ·и®ёеӨҡе·ҘеҢ е’Ңз”»еёҲеүҚеҫҖи’ҷеҸӨең°еҢәз»ҳеҲ¶дҪӣеғҸгҖӮжӯӨж—¶пјҢиҷҪ然еӢүиҗЁз”»жҙҫеңЁеҚ«и—Ҹең°еҢәе°ҡжңӘеҲӣе»әпјҢдҪҶжҳҜдёәи—Ҹж—Ҹз»ҳз”»еңЁеҶ…и’ҷеҸӨең°еҢәзҡ„дј ж’ӯдёҺеҸ‘еұ•еҘ е®ҡдәҶеҹәзЎҖгҖӮ

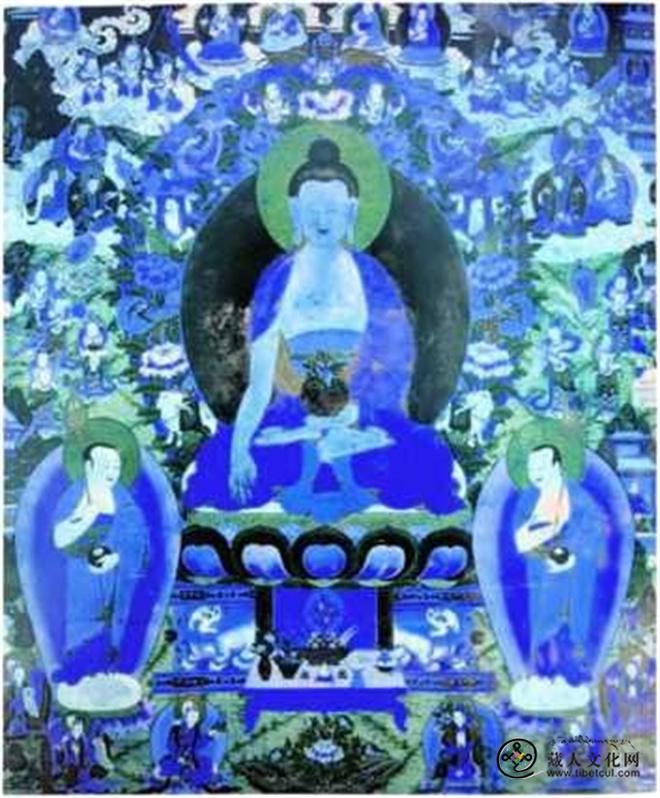

еӣҫ4еҶ…и’ҷеҸӨеҢ…еӨҙеёӮдә”еҪ“еҸ¬еЈҒз”»

еӣҫ4еҶ…и’ҷеҸӨеҢ…еӨҙеёӮдә”еҪ“еҸ¬еЈҒз”»

жј еҚ—и’ҷеҸӨдёҺжё…е®«е»·е…ізі»жһҒдёәеҜҶеҲҮпјҢдёәеӢүиҗЁз”»жҙҫеңЁеҶ…и’ҷеҸӨең°еҢәзҡ„дј ж’ӯеҲӣйҖ дәҶиүҜеҘҪзҡ„еӨ–йғЁжқЎд»¶гҖӮвҖңз”ЁдәҺеҲ¶дҪңйўңж–ҷзҡ„й»„й“ңзҹҝгҖҒзҹійқ’зҹігҖҒжңұз ӮзҹізӯүзҹҝзҹіеқҮжңӘи§ҒжүҖи—ҸпјҢеҸҜд»ҘиӮҜе®ҡзҡ„жҳҜи’ҷең°з»ҳз”»зҡ„йўңж–ҷжәҗдё»иҰҒиҝҳжҳҜд»ҺеӨ–з•ҢиҺ·еҸ–вҖқеІЎпјҢеҸҜиғҪжҳҜе®«е»·йҰҲиө пјҢд№ҹжңүеҸҜиғҪжҳҜд»ҺиҘҝи—ҸжҗәеёҰзҡ„гҖӮеҶ…и’ҷеҸӨең°еҢәиҮӘ17дё–зәӘжҷҡжңҹе’Ң18дё–зәӘд»ҘжқҘпјҢж— и®әд»ҺиҘҝи—Ҹеј•иҝӣзҡ„з”»еғҸпјҢиҝҳжҳҜд»Һжё…е®«е»·иҝҺиҜ·зҡ„е”җеҚЎпјҢеҹәжң¬дёҠйғҪеұһдәҺеӢүиҗЁз”»жҙҫгҖӮеҶ…и’ҷеҸӨеӢүиҗЁз”»жҙҫеңЁ18вҖ”19дё–зәӘиҫҫеҲ°дәҶе·…еі°пјҢеҲӣдҪңдәҶеӨ§йҮҸеЈҒз”»е’Ңе”җеҚЎгҖӮ

еҶ…и’ҷеҸӨеӢүиҗЁз”»жҙҫдёӯйқ’иүІзҡ„иҝҗз”Ёиҫғдёәе№ҝжіӣпјҢж•ҙдҪ“иүІеҪ©иҫғдёәжё…ж·ЎгҖӮд»Ҙе№іж¶Ӯе’ҢеҗҢдёҖиүІжәҗзҡ„зәҜеәҰеҸҳеҢ–иҝӣиЎҢжҷ•жҹ“пјҢеҫҲе°‘жңүзӮ№жҹ“пјҢз”»йқўж•ҙдҪ“дёҠзјәд№ҸеұӮж¬Ўж„ҹгҖҒзәөж·ұж„ҹгҖӮеҜӮйқҷзӣёзҡ„еӣӣиӮўиҫғзІ—гҖҒдҪ“жҖҒеЈ®е®һиҖҢеңҶж¶ҰпјҢи„ёеәһиҫғеӨ§пјҢиӮ©иҶҖиҫғе®ҪгҖӮжңүж—¶еҖҷпјҢеҜӮйқҷзӣёзҡ„иә«дҪ“жҜ”дҫӢдёҚеҢҖз§°гҖӮйўҳжқҗж–№йқўеўһеҠ дәҶи’ҷеҸӨең°еҢәзҡ„еңҶйЎ¶ејҸе»әзӯ‘гҖҒеӣҫжЎҲе’ҢжӨҚзү©зә№ж ·зӯүгҖӮ

еҶ…и’ҷеҸӨеӢүиҗЁз”»жҙҫиҷҪ然жІҝз”ЁдәҶиҘҝи—ҸдҪӣеғҸзҡ„йҖ еғҸеәҰйҮҸеҮҶеҲҷпјҢдҪҶжҳҜиүәжңҜ家еңЁз»ҳз”»е®һи·өиҝҮзЁӢдёӯиһҚе…ҘдәҶең°еҹҹе…ғзҙ пјҢеңЁжҖ»дҪ“дёҠдёҺиҘҝи—ҸеӢүиҗЁз”»жҙҫдҝқжҢҒдёҖиҮҙзҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢиҝӣиЎҢдәҶеҲӣж–°еҸ‘еұ•пјҢд»ҺиҖҢеҪўжҲҗдәҶе…·жңүи’ҷеҸӨең°ж–№зү№иүІзҡ„еӢүиҗЁз”»жҙҫпјҢжҳҜеӢүиҗЁз”»жҙҫеңЁи’ҷеҸӨең°еҢәзҡ„еӨ–延дёҺеҲӣж–°пјҢжҳҜжұүгҖҒи—ҸгҖҒи’ҷеҸӨзӯүж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–дәӨжөҒзҡ„зӣҙжҺҘдҫқжҚ®пјҢд№ҹжҳҜжұүгҖҒи—ҸгҖҒи’ҷеҸӨж–ҮеҢ–дәӨжөҒзҡ„йҮҚиҰҒеҶ…е®№гҖӮ

еӣӣгҖҒеӢүиҗЁз”»жҙҫвҖңдёңжёҗвҖқзҡ„д»·еҖје’Ңзү№зӮ№

(дёҖ)еӢүиҗЁз”»жҙҫзҡ„вҖңдёңжёҗвҖқжҳҜеҗ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–дәӨиһҚзҡ„еҺҶеҸІеҶҷз…§

зәөи§ӮеӢүиҗЁз”»жҙҫзҡ„еҸ‘еұ•пјҢдёҚйҡҫеҸ‘зҺ°иҜҘз”»жҙҫе·Із»Ҹи¶…и¶ҠдәҶеҚ•дёҖж°‘ж—ҸиҢғз•ҙпјҢеҸ‘еұ•жҲҗдёәеӨҡж°‘ж—Ҹе…ұжңүзҡ„гғјз§Қз»ҳз”»жөҒжҙҫпјҢжҳҜеӨҡж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–дәӨиһҚзҡ„йІңжҙ»жЎҲдҫӢгҖӮд»Һжҹҗз§ҚзЁӢеәҰдёҠиҜҙпјҢеӢүиҗЁз”»жҙҫд»ҺиҘҝи—Ҹиҝӣе…Ҙжұүи—Ҹиҫ№з•Ңзҡ„еә·е·ҙе’Ңе®үеӨҡең°еҢәпјҢд»ҘеҸҠжё…е®«е»·е’Ңи’ҷеҸӨж—Ҹең°еҢәзҡ„еҺҶеҸІпјҢе°ұжҳҜжұүгҖҒи—ҸгҖҒи’ҷеҸӨдёүдёӘж°‘ж—ҸеңЁж–ҮеҢ–дёҠдә’зӣёдәӨжөҒе’ҢдәӨиһҚзҡ„е®ўи§ӮеҸҚжҳ гҖӮ

еӢүиҗЁз”»жҙҫд»ҺиҘҝи—ҸжөҒдј иҮіжұүи—Ҹиҫ№з•Ңең°еҢәд»ҘеҸҠжұүж—Ҹе’Ңи’ҷеҸӨж—Ҹең°еҢәпјҢе……еҲҶиҜҙжҳҺжұүгҖҒи—ҸгҖҒи’ҷеҸӨзӯүеӨҡж°‘ж—ҸеӨ§ж°‘з»ҸиҝҮй•ҝжңҹдәӨеҫҖдәӨжөҒдәӨиһҚпјҢе·Із»Ҹе…·еӨҮдәҶе…ұеҗҢзҡ„иүәжңҜеҲӣдҪңйЈҺж јгҖӮдёҚеҗҢж°‘ж—ҸиүәжңҜ家主еҠЁжҺҘеҸ—е’ҢеӯҰд№ еӢүиҗЁз”»жҙҫпјҢе‘ҲзҺ°еҮәеҗ„ж°‘ж—ҸеӨ§ж°‘й•ҝжңҹиҝӣиЎҢж–ҮеҢ–дәӨжөҒиҖҢеҪўжҲҗзҡ„е…ұжңүзҡ„еҹәжң¬иүәжңҜе®ЎзҫҺгҖӮеҰӮжһңжІЎжңүеҗ„ж°‘ж—ҸеҸҠе…¶е…Ҳж°‘еҚғзҷҫе№ҙжқҘзҡ„дәӨеҫҖдәӨжөҒдәӨиһҚпјҢе°ұеҫҲйҡҫеҪўжҲҗеҗ„ж°‘ж—ҸеҜ№е”җеҚЎз»ҳз”»зҡ„е…ұеҗҢиүәжңҜе®ЎзҫҺпјҢеӢүиҗЁз”»жҙҫд№ҹе°ұеҫҲйҡҫеңЁдёҚеҗҢж°‘ж—Ҹдёӯеҫ—еҲ°дј жүҝе’ҢеҸ‘еұ•гҖӮ

дёҚд»…еҰӮжӯӨпјҢйҖҡиҝҮеҗ„ж°‘ж—Ҹд№Ӣй—ҙзҡ„ж–ҮеҢ–дәӨиһҚпјҢеӢүиҗЁз”»жҙҫиө·еҲқд»ҺиҘҝи—Ҹзҡ„гғјдёӘең°ж–№жҖ§з”»жҙҫпјҢеҸ‘еұ•жҲҗдёәеҸ—жё…д»ЈзҡҮеёқжүҖйқ’зқҗзҡ„иүәжңҜеҪўејҸпјҢдәҰжҲҗдёәеңЁжё…е®«е»·иҝӣиЎҢе”җеҚЎз»ҳз”»еҲӣдҪңзҡ„дё»жөҒйЈҺж јгҖӮиҝҷжҳҜеӢүиҗЁз”»жҙҫд»Һең°ж–№еҲ°й«ҳеұӮзҡ„и·Ёи¶ҠејҸеҸ‘еұ•гҖӮжё…е®«е»·дёӯиҝҳдё“й—Ёи®ҫзҪ®еҲ¶дҪңе”җеҚЎзҡ„дёӨдёӘжңәжһ„пјҡдёӯжӯЈж®ҝдёҺйҖ еҠһеӨ„пјҢдҪ“зҺ°еҮәжё…д»ЈзҡҮеёқеҜ№е”җеҚЎеҲӣдҪңзҡ„ж”ҜжҢҒгҖӮ

жңүйүҙдәҺжӯӨпјҢеӢүиҗЁз”»жҙҫдёҚд»…жҳҜжұүж—ҸгҖҒи—Ҹж—ҸгҖҒи’ҷеҸӨж—ҸиҝӣиЎҢж–ҮеҢ–иүәжңҜдәӨжөҒзҡ„йҮҚиҰҒеӘ’д»Ӣе’ҢиҪҪдҪ“гҖӮеӢүиҗЁз”»жҙҫеңЁдёҚеҗҢж°‘ж—Ҹдёӯзҡ„иЎҚз”ҹеҸ‘еұ•пјҢжҳҜжҲ‘еӣҪеӨҡж°‘ж—ҸиүәжңҜдәӨжөҒдәӨиһҚзҡ„еҺҶеҸІеҶҷз…§пјҢеҜ№й“ёзүўдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹе…ұеҗҢдҪ“ж„ҸиҜҶе…·жңүдёҖе®ҡз§ҜжһҒж„Ҹд№үгҖӮ

(дәҢ)е”җеҚЎжҳҜз»ҙзі»еҗ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–дәӨиһҚзҡ„еӘ’д»Ӣе’ҢзәҪеёҰ

еңЁжё…д»ЈпјҢиҘҝи—Ҹй«ҳеғ§еҗ‘жё…е®«е»·иө йҖҒзҡ„иҙЎе“Ғдёӯе”җеҚЎеҫҲеҸ—йқ’зқҗпјҢеӣ жӯӨеӢүиҗЁз”»жҙҫе”җеҚЎеңЁз»ҙзі»жё…жңқдёӯеӨ®ж”ҝеәңдёҺиҫ№з–Ҷж°‘ж—Ҹзҡ„е…ізі»дёӯеҸ‘жҢҘзқҖдёҖе®ҡзҡ„дҪңз”ЁгҖӮеӢүиҗЁз”»жҙҫдёҚд»…иў«дёҚеҗҢж°‘ж—ҸжүҖжҺҘеҸ—пјҢиҖҢдё”иҝҳеңЁдёҚеҗҢж°‘ж—Ҹдёӯеҫ—еҲ°жһҒеӨ§еҸ‘еұ•пјҢж №жң¬еҺҹеӣ еңЁдәҺеҗ„ж°‘ж—Ҹд№Ӣй—ҙе…·жңүе…ұеҗҢзҡ„еҹәжң¬иүәжңҜе®ЎзҫҺжғ…и¶ЈгҖӮ

дёҚеҗҢж°‘ж—Ҹзҡ„з”»еёҲеҸӮдёҺдәҶжё…е®«еӢүиҗЁз”»жҙҫе”җеҚЎзҡ„з»ҳеҲ¶пјҢвҖңдҪҶжё…д»ЈпјҢзү№еҲ«жҳҜд№ҫйҡҶжңқеҗ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–еӨ§дәӨиһҚпјҢеҪ“ж—¶иә«еӨ„е®«дёӯзҡ„и‘—еҗҚиҘҝжҙӢз”»еёҲгҖҒжұүж—Ҹз”»еёҲд№ҹеҸӮдёҺдәҶе”җеҚЎз»ҳз”»гҖӮиҝҷдёҚд»…дё°еҜҢдәҶи—Ҹдј дҪӣж•ҷиүәжңҜзҡ„иЎЁзҺ°жүӢжі•пјҢжӣҙдёәе®«дёӯе”җеҚЎзҡ„з»ҳз”»еҸІе№іж·»дәҶдёҖж®өдҪіиҜқвҖқгҖӮжё…е®«е»·е”җеҚЎжұҮиҒҡдәҶжұүж—ҸгҖҒи—Ҹж—ҸгҖҒи’ҷеҸӨж—Ҹзӯүзҡ„з»ҳз”»иЎЁзҺ°жүӢжі•пјҢе”җеҚЎжҳҜеҗ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–дәӨжөҒзҡ„йҮҚиҰҒеӘ’д»ӢеӨ§е’ҢиҪҪдҪ“пјҢйҖҡиҝҮе”җеҚЎиүәжңҜпјҢеўһиҝӣеҗ„ж°‘ж—Ҹд№Ӣй—ҙзӣёдә’дәӨжөҒпјҢеҠ ж·ұеҪјжӯӨзҡ„и®ӨиҜҶгҖӮ

(дёү)жң¬ең°еҢ–жҳҜеӢүиҗЁз”»жҙҫвҖңдёңжёҗвҖқжҲҗеҠҹзҡ„йҮҚиҰҒеҺҹеӣ

з”ұдәҺеҢәеҹҹд№Ӣй—ҙзҡ„дәәж–Үең°зҗҶзҺҜеўғжңүжүҖдёҚеҗҢпјҢ画家жүҖеңЁең°еҹҹзҡ„ж–ҮеҢ–еј•еҜјзқҖ画家зҡ„е®ЎзҫҺйҖүжӢ©пјҢеҪұе“ҚзқҖ他们зҡ„иүәжңҜеҲӣдҪңйЈҺж јгҖӮ他们йҖҡиҝҮз»ҳз”»еҲӣдҪңпјҢе®Јжі„жғ…ж„ҹпјҢиЎЁиҫҫеҶ…еҝғдё–з•ҢгҖӮеҗ„ж°‘ж—Ҹзҡ„ж–ҮеҢ–дәӨиһҚпјҢдёәеӢүиҗЁз”»жҙҫзҡ„еҸ‘еұ•жҸҗдҫӣдәҶйҮҚиҰҒжңәдјҡе’Ңе№іеҸ°гҖӮеӢүиҗЁз”»жҙҫеңЁжё…д»Јж—¶жңҹдј е…Ҙжұүи—ҸжқӮеұ…еҢәгҖҒжұүж—Ҹең°еҢәгҖҒи’ҷеҸӨең°еҢәпјҢж— и®әжҳҜиЎЁзҺ°йўҳжқҗиҝҳжҳҜиүәжңҜеҪўејҸпјҢйғҪиһҚеҗҲдәҶдёҚеҗҢж°‘ж—Ҹзҡ„еҺҹжңүз»ҳз”»е…ғзҙ пјҢе·Із»ҸејҖе§ӢеҪўжҲҗзӢ¬е…·ең°ж–№зү№иүІзҡ„еӢүиҗЁз”»жҙҫзҡ„ж”ҜжҙҫгҖӮ

еӢүиҗЁз”»жҙҫдј е…Ҙиҝҷдәӣең°еҢәд№ӢеҗҺпјҢдёәдәҶз”ҹеӯҳе’ҢеҸ‘еұ•д»ҘеҸҠз¬ҰеҗҲеҪ“ең°е®ЎзҫҺйңҖжұӮпјҢдёҺеҪ“ең°ж–ҮеҢ–ж·ұеәҰдәӨиһҚпјҢеҗёж”¶дәҶеҪ“ең°иүәжңҜе…ғзҙ гҖӮжӯЈжҳҜеӣ дёәеҸ—еҲ°еҪ“ең°з»ҳз”»зҡ„еҪұе“ҚпјҢиҝҷдәӣең°еҢәзҡ„еӢүиҗЁз”»жҙҫеңЁиүІеҪ©гҖҒжһ„еӣҫгҖҒйҖ еһӢгҖҒиЈ…жқҹгҖҒиғҢжҷҜгҖҒеӣҫжЎҲзӯүж–№йқўеҪўжҲҗиҫғеӨ§е·®ејӮпјҢиҖҢиҝҷжҒ°жҒ°жҳҜеҪўжҲҗеҢәеҹҹжҖ§ж”Ҝжҙҫзҡ„з”ҹеҠЁдҪ“зҺ°е’Ңе…·дҪ“иЎЁзҺ°гҖӮеӢүиҗЁз”»жҙҫзҡ„жүҖжңүеҢәеҹҹжҖ§ж”ҜжҙҫеқҮдёҚеҗҢзЁӢеәҰеҸ—еҲ°жұүж—Ҹз»ҳз”»зҡ„еҪұе“ҚгҖӮ

з”ұжӯӨеҸҜи§ҒпјҢеңЁвҖңдёңжёҗвҖқиҝҮзЁӢдёӯеҪўжҲҗзҡ„еӢүиҗЁжҙҫеҢәеҹҹжҖ§з”»йЈҺпјҢдёҚд»…жҳҜгғјз§Қз»ҳз”»жҠҖжі•зҡ„жӢ“еұ•пјҢд№ҹжҳҜз”ұең°еҹҹж–ҮеҢ–зҶҸйҷ¶иҖҢеҪўжҲҗеҢәеҹҹжҖ§ж–ҮеҢ–зҡ„еӨ–еҢ–пјҢжӣҙжҳҜз»ҳз”»йЈҺж јиө°еҗ‘жң¬ең°еҢ–еҸ‘еұ•и·Ҝеҫ„зҡ„з”ҹеҠЁдҪ“зҺ°гҖӮеӢүиҗЁз”»жҙҫзҡ„еҢәеҹҹжҖ§ж”Ҝжҙҫд№Ӣй—ҙпјҢж—ўжңүе…ұжҖ§пјҢд№ҹжңүдёӘжҖ§пјҢдҪ“зҺ°дәҶ兼容并蓄зҡ„зү№зӮ№гҖӮеӢүиҗЁз”»жҙҫеңЁвҖңдёңжёҗвҖқиҝҮзЁӢдёӯпјҢе…¶иЎЁзҺ°еҶ…е®№е’ҢиүәжңҜе®ЎзҫҺеҸ‘з”ҹдәҶдёҺеҪ“ең°зӣёйҖӮеә”зҡ„еҸҳеҢ–пјҢиҝҷжҳҜе…¶еңЁдёҚеҗҢж°‘ж—ҸдёӯдёҚж–ӯеҸ‘еұ•еЈ®еӨ§гҖҒе…·жңүејәеӨ§з”ҹе‘ҪеҠӣзҡ„иЎЁзҺ°гҖӮеӣ жӯӨпјҢеӢүиҗЁз”»жҙҫеңЁеҲӣж–°дёӯеҸ‘еұ•пјҢеңЁеҸ‘еұ•дёӯеҲӣж–°пјҢдёӨиҖ…зӣёиҫ…зӣёжҲҗгҖӮеӢүиҗЁз”»жҙҫеңЁжүҖдј ең°еҢәпјҢдё»еҠЁеҗёж”¶жң¬еңҹз»ҳз”»иүәжңҜе…ғзҙ пјҢдҪҝе…¶з¬ҰеҗҲеҪ“ең°е®ЎзҫҺжғ…и¶ЈпјҢиҝҷдёҚд»…жҳҜгғјз§ҚеӨ§иғҶзҡ„еҲӣж–°пјҢд№ҹжҳҜиҜҘз”»жҙҫжүҖе…·жңүзҡ„ејәеӨ§з”ҹе‘ҪеҠӣпјҢжӣҙжҳҜе…¶вҖңдёңжёҗвҖқжҲҗеҠҹзҡ„йҮҚиҰҒеҺҹеӣ гҖӮ

з»“иҜӯ

з»јдёҠжүҖиҝ°пјҢз»ҳз”»еӨ§еёҲжӣІиӢұеҳүжҺӘдәҺ17дё–зәӘдёӯжҷҡжңҹеҲӣе»әдәҶеӢүиҗЁз”»жҙҫпјҢеҪ“ж—¶е°ұеҪўжҲҗдәҶеүҚи—ҸеӢүиҗЁз”»жҙҫе’ҢеҗҺи—ҸеӢүиҗЁз”»жҙҫдёӨдёӘж”ҜжҙҫгҖӮд№ӢеҗҺпјҢиҜҘз”»жҙҫеҫ—еҲ°дәҶж јйІҒжҙҫзҡ„ж”ҜжҢҒпјҢ并且йҡҸзқҖж јйІҒжҙҫзҡ„еҗ‘дёңдј ж’ӯпјҢеӢүиҗЁз”»жҙҫд№ҹејҖе§ӢвҖңдёңжёҗвҖқпјҢдёәдәҶйҖӮеә”жң¬еңҹиүәжңҜе®ЎзҫҺпјҢиҝӣиЎҢдәҶеҲӣйҖ жҖ§иҪ¬еҢ–е’ҢеҲӣж–°жҖ§еҸ‘еұ•пјҢе…¶зӣҙжҺҘз»“жһңдҫҝжҳҜеҪўжҲҗдәҶеә·еҢәеӢүиҗЁз”»жҙҫгҖҒе®үеӨҡеӢүиҗЁз”»жҙҫгҖҒ清宫延еӢүиҗЁз”»жҙҫгҖҒеҶ…и’ҷеҸӨеӢүиҗЁз”»жҙҫзӯүеҢәеҹҹжҖ§з”»йЈҺгҖӮ

еӢүиҗЁз”»жҙҫзҡ„вҖңдёңжёҗвҖқжҳҜдёӯеҚҺеҗ„ж°‘ж—ҸеӨ§ж°‘д»ҘдҪӣж•ҷз»ҳз”»иүәжңҜдёәзәҪеёҰпјҢеұ•ејҖдәӨеҫҖдәӨжөҒдәӨиһҚеҺҶеҸІзҡ„и§ҒиҜҒгҖӮеҗҢж—¶пјҢиҜҘз”»жҙҫеңЁвҖңдёңжёҗвҖқиҝҮзЁӢдёӯпјҢдёҚж–ӯдёҺеҪ“ең°з»ҳз”»жңүжңәиһҚеҗҲпјҢиө°еҗ‘жң¬ең°еҢ–еҸ‘еұ•йҒ“и·ҜпјҢдҪ“зҺ°дәҶ兼收并蓄зҡ„зү№зӮ№пјҢжҳҜиҘҝи—Ҹз»ҳз”»иүәжңҜеңЁдёҚеҗҢж°‘ж—Ҹдёӯиө°еҗ‘жң¬ең°еҢ–зҡ„з»“жҷ¶гҖӮеӣ жӯӨпјҢе…іжіЁзҺ°е®һгҖҒз¬ҰеҗҲжң¬еңҹе®ЎзҫҺжғ…и¶ЈпјҢж— з–‘жҳҜжңҖдёәзӘҒеҮәзҡ„дё»йўҳпјҢиҝҷдҪ“зҺ°дәҶиүәжңҜ家ж·ұе…Ҙз”ҹжҙ»гҖҒжүҺж №еӨ§ж°‘зҡ„еҲӣдҪңжҖҒеәҰгҖӮжӯЈжҳҜеҗёеҸ–дәҶеӨҡж°‘ж—ҸиүәжңҜзҡ„иҗҘе…»пјҢгӮӘдҪҝеҫ—иҘҝи—Ҹз»ҳз”»еңЁдёӯеҚҺж°‘ж—ҸиүәжңҜеҸ‘еұ•иҝӣзЁӢдёӯеҚ жңүдёҖе®ҡең°дҪҚгҖӮеңЁеҗ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–дәӨиһҚдёӯпјҢеҪ°жҳҫиҘҝи—Ҹз»ҳз”»зҡ„д»·еҖјпјҢ并еңЁжӯӨеҹәзЎҖдёҠе®һзҺ°иҘҝи—Ҹз»ҳз”»зү№еҲ«жҳҜеӢүиҗЁз”»жҙҫзҡ„иЎҚз”ҹе’ҢеҸ‘еұ•гҖӮеӣ жӯӨпјҢиҘҝи—ҸеӢүиҗЁз”»жҙҫзҡ„еҗ‘дёңдј ж’ӯжҳҜдёӯеҚҺеҗ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–дәӨиһҚзҡ„зӣҙжҺҘз»“жһңпјҢеҜ№й“ёзүўдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹе…ұеҗҢдҪ“ж„ҸиҜҶгҖҒеҗ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–дәӨиһҚгҖҒдёӯеӣҪиүәжңҜеҸІзҗҶи®әжһ„е»әе…·жңүдёҖе®ҡзҡ„еҸӮиҖғгҖӮ

жң¬ж–Үзі»еӣҪ家зӨҫдјҡ科еӯҰеҹәйҮ‘иүәжңҜеӯҰйЎ№зӣ®вҖңи—Ҹж—Ҹз»ҳз”»еӢүиҗЁжҙҫйЈҺж јеҸІз ”究вҖқ(йЎ№зӣ®зј–еҸ·пјҡ18CF189)зҡ„йҳ¶ж®өжҖ§з ”究жҲҗжһңгҖӮ

дҪңиҖ…з®Җд»ӢпјҡеӨҸеҗҫз«Ҝжҷә(1987вҖ”)пјҢз”·пјҢи—Ҹж—ҸпјҢйқ’жө·е°–жүҺдәәпјҢеҚҡеЈ«пјҢйқ’жө·ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰиүәжңҜеӯҰйҷўж•ҷжҺҲгҖҒзЎ•еЈ«з”ҹеҜјеёҲгҖӮз ”з©¶ж–№еҗ‘пјҡи—Ҹж—Ҹз»ҳз”»иүәжңҜгҖӮ

еҺҹеҲҠдәҺгҖҠж°‘ж—ҸеӯҰз ”з©¶гҖӢ2024е№ҙ10жңҲпјҢеҺҹж–ҮеҸҠеӣҫзүҮеҪ’дҪңиҖ…еҸҠеҺҹеҚ•дҪҚжүҖжңүпјҢжіЁйҮҠеҸҠеј•з”Ёз•ҘгҖӮ