ж‘ҳиҰҒпјҡ18дё–зәӘеә·еҢәй«ҳеғ§еҸёеҫ’зҸӯй’ҰејҖеҲӣдәҶж–°еҷ¶зҺӣеҳҺжҷәз”»жҙҫпјҢеҜ№еҗҺдё–дә§з”ҹдәҶж·ұиҝңеҪұе“ҚгҖӮеҗҢж—¶пјҢиҜёеӨҡз”ұе…¶ејҹеӯҗзӯүеҲӣдҪңзҡ„д»ҘеҸёеҫ’зҸӯй’ҰдёәжҸҸз»ҳеҜ№иұЎзҡ„иӮ–еғҸз”»е”җеҚЎдҪңе“Ғд»ҘиҜёеӨҡиә«д»Ҫеұ•зҺ°дәҶеҸёеҫ’зҸӯй’Ұзҡ„еҪўиұЎпјҢеҸҜд»ҘдёҺзӣёе…іеҸІж–ҷзӣёдә’еҚ°иҜҒгҖӮеңЁе”җеҚЎзҡ„еҸҚеӨҚеұ•зӨәдёӯпјҢеҸёеҫ’зҸӯй’Ұзҡ„ең°дҪҚеҫ—еҲ°дәҶдёҚж–ӯејәеҢ–пјҢдҪҝе…¶еңЁеңҶеҜӮеҗҺд»ҘеҸҰгғјз§ҚеҪўејҸеҜ№жӣҙе№ҝжіӣзҡ„дәәзҫӨеҸ‘жҢҘзқҖе®—ж•ҷе’Ңж–ҮеҢ–еҪұе“ҚгӮ«гҖӮ

е…ій”®иҜҚпјҡеҸёеҫ’зҸӯй’Ұпјӣе”җеҚЎпјӣиӮ–еғҸз”»пјӣдәәз”ҹеҸІпјӣеҷ¶зҺӣеҷ¶дёҫ

дҪңдёәдёӯеӣҪ18дё–зәӘжңҖдјҹеӨ§зҡ„еӯҰиҖ…д№ӢдёҖпјҢ第八世еҸёеҫ’жҙ»дҪӣеҸёеҫ’зҸӯй’ҰжӣІеҗүиҝҘд№ғ(1699/1700вҖ”1774)жҳҜеҗҚеүҜе…¶е®һзҡ„зІҫйҖҡеӨ§гҖҒе°Ҹдә”жҳҺзҡ„еӯҰиҖ…пјҢе…¶еңЁиҫһи—»еӯҰгҖҒйҹөеҫӢеӯҰгҖҒеЈ°жҳҺгҖҒеҢ»ж–№жҳҺзӯүжҳҺеӨ„йҖ иҜЈйўҮж·ұпјҢеңЁе·Ҙе·§жҳҺж–№йқўд№ҹеҚ“жңүе»әж ‘гҖӮдҪңдёәдёҖдҪҚеңЁиүәжңҜж–№йқўгӮӘеҚҺжЁӘжәўзҡ„й«ҳеғ§пјҢеҸёеҫ’зҸӯй’ҰдёҚд»…дәІиҮӘеҲӣдҪңпјҢиҝҳжҢҮеҜјгҖҒз»„з»ҮгҖҒ委жүҳд»–дәәеҲ¶дҪңдәҶеӨ§йҮҸзҡ„еҚ•е№…еҸҠз»„з”»е”җеҚЎгҖӮиҝҷдәӣдҪңе“ҒдҪңдёәеҗ„иҮӘйўҳжқҗзҡ„жҜҚжң¬иў«еӨ§йҮҸеӨҚеҲ¶гҖҒдј ж’ӯпјҢеҪұе“ҚеҠӣзӘҒз ҙдәҶеҪ“д»ҠжұүгҖҒи—ҸгҖҒзәіиҘҝзӯүзҡ„ж°‘ж—ҸиҢғз•ҙдёҺе·қгҖҒж»ҮгҖҒи—Ҹзӯүзҡ„ең°зҗҶиҢғз•ҙгҖӮзӣ®еүҚеӯҰз•ҢдёҚд№ҸеҜ№е…¶иүәжңҜдҪңе“ҒдёҺиүәжңҜйЈҺж јзҡ„з ”з©¶пјҢдҪҶжҳҜй’ҲеҜ№жөҒдј дәҺдё–зҡ„д»ҘеҸёеҫ’зҸӯй’ҰдёәжҸҸз»ҳеҜ№иұЎзҡ„иүәжңҜдҪңе“ҒеҸҠе…¶зӣёе…ій—®йўҳеҚҙйІңжңүи®Ёи®әгҖӮиҝҷдәӣе…·жңүзҺ°е®һдё»д№үиЎЁзҺ°жүӢжі•е’ҢеҶҷе®һйЈҺж јзҡ„иӮ–еғҸз”»е”җеҚЎе’ҢеҲ»зүҲжҸ’еӣҫеұ•зҺ°дәҶе…¶д»Һйқ’е№ҙеҲ°иҖҒе№ҙзҡ„дёҚеҗҢдәәз”ҹйҳ¶ж®өдёӯд»ҺдәӢеӨҡз§ҚдәӢдёҡж—¶зҡ„еҪўиұЎпјҢд»ҺдёҚеҗҢз»ҙеәҰз”ҹеҠЁең°еұ•зӨәдәҶејҹеӯҗе’ҢеҗҺдәәеҝғзӣ®дёӯеҸёеҫ’зҸӯй’Ұзҡ„иә«д»Ҫе’Ңең°дҪҚгҖӮ故笔иҖ…жӢҹз»“еҗҲпјӣеӨ§еҸёеҫ’еҷ¶зҺӣдё№иҙқе°јеҗүзј–е№ҙдј гҖӢ(дёӢж–Үз®Җз§°пјӣзј–е№ҙдј гҖӢ)зӯүзӣёе…іеҸІж–ҷпјҢд»ҘеӣҫиҜҒеҸІпјҢе°қиҜ•еҜ№е”җеҚЎе’ҢеҲ»зүҲжҸ’еӣҫзӯүиӮ–еғҸз”»дёӯеҸёеҫ’зҸӯй’Ұзҡ„еҪўиұЎиҝӣиЎҢи§ЈиҜ»пјҢд»ҘжңҹеҜ№е…¶дәәз”ҹеҸІиҝӣиЎҢжӣҙж·ұе…Ҙзҡ„зҗҶи§Је’ҢжҢ–жҺҳгҖӮ

дёҖгҖҒдҪңдёәеӯҰиҖ…еҪўиұЎзҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’Ұ

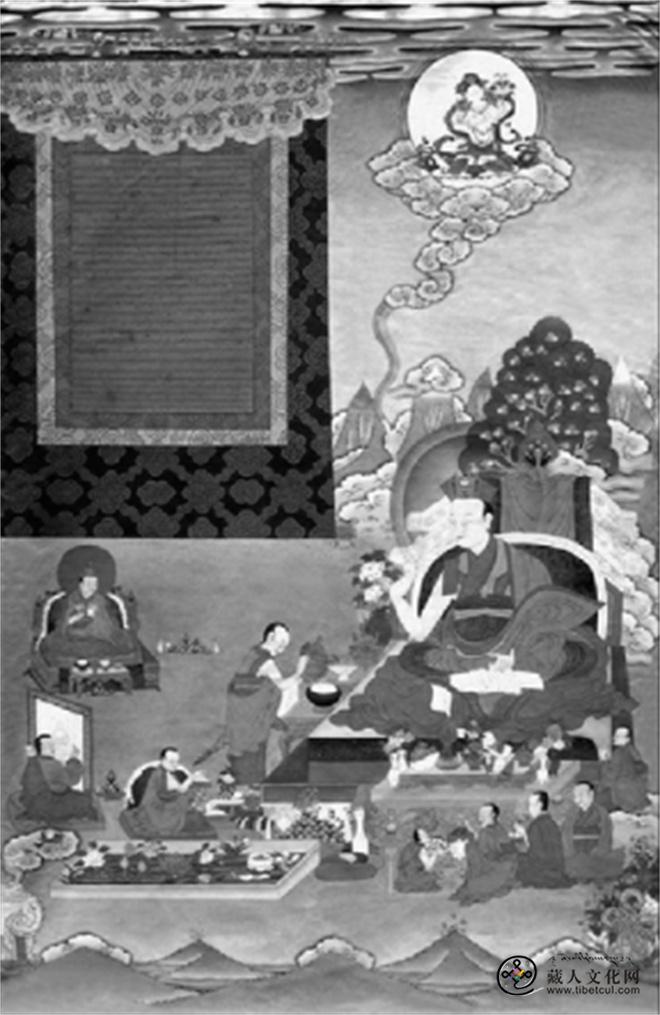

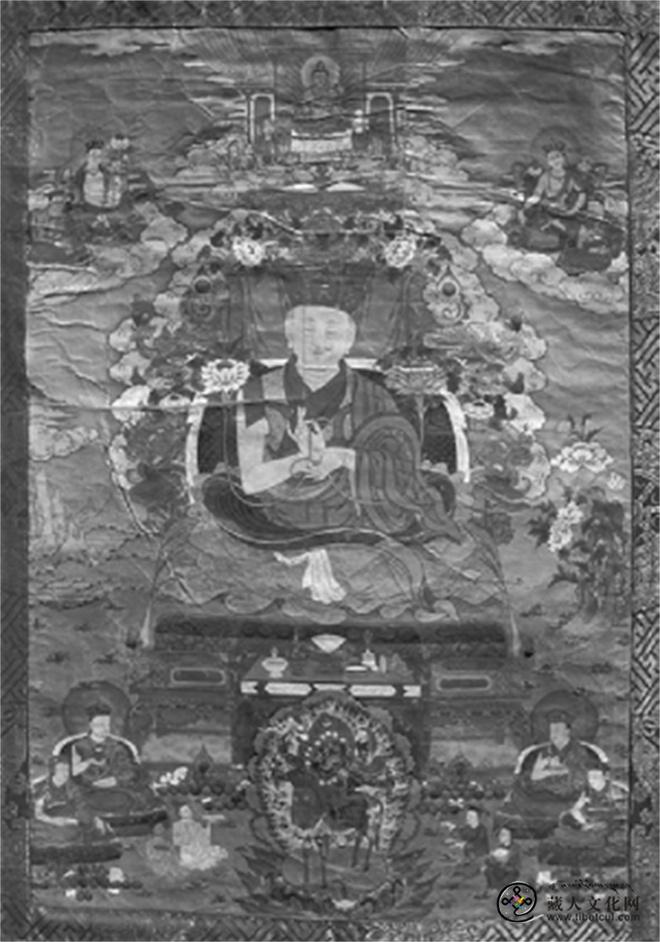

е…·еӯҰиҖ…еҪўиұЎзҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’ҰиӮ–еғҸз”»иүәжңҜдҪңе“Ғдё»иҰҒжңүжёёжҲҸеқҗе§ҝеҸёеҫ’зҸӯй’ҰжӣІеҗүиҝҘд№ғе”җеҚЎе’ҢгҖҠзј–е№ҙдј гҖӢжңЁеҲ»зүҲжҸ’еӣҫдёӨз§ҚиҢғејҸгҖӮеңЁжёёжҲҸеқҗе§ҝеҸёеҫ’зҸӯй’ҰжӣІеҗүиҝҘд№ғе”җеҚЎ(еӣҫ1)дёӯпјҢеҸёеҫ’зҸӯй’ҰйқўйғЁеҸҠиә«иәҜеҫ®еҖҫеҗ‘иҮӘиә«еҸідҫ§пјҢжҸҗзӨәжң¬е”җеҚЎжҳҜз»„з”»дёӯзҡ„дёҖе№…гҖӮе”җеҚЎдёӯеҸёеҫ’зҸӯй’Ұе‘Ҳйқ’е№ҙж ·иІҢпјҢз”»дёӯе‘ҲзҺ°дәҶеӣӣеҲҶд№Ӣдёүзҡ„йқўйғЁеҪўиұЎпјҢеӨҙжҲҙж Үеҝ—жҖ§зәўиүІеҸёеҫ’е®қеҶ пјҢеҸҢзӣ®еҫ®еһӮпјҢзқҖеғ§иЈ…пјҢе·ҰжүӢжҢҒжўөеӨ№иЈ…з»Ҹд№ҰпјҢеҸіжүӢжҠҡдәҺиҶқзӣ–пјҢе·Ұи¶іиҮӘ然дёӢеһӮпјҢиёҸдәҺи¶іеһ«д№ӢдёҠпјҢеҸіи¶іи·Ҹи¶әпјҢе‘ҲжёёжҲҸе§ҝе®үеқҗдәҺз‘һзҹід№ӢдёҠпјҢе…¶еҸіеҗҺж–№жңүйҰҷзӮүдёҖе°ҠпјҢиғҢжҷҜдёӯйІңиҠұзӣӣејҖгҖҒжәӘжөҒж№Қж№ҚгҖҒж ‘жңЁи‘ұйғҒгҖҒиҝңеұұиҖёз«ӢпјҢзҘҘдә‘еҲҷеёғдәҺдё»е°ҠеҚҠйҖҸжҳҺеӨҙе…үзҡ„жӯЈеҗҺж–№гҖӮиҝҷе№…е”җеҚЎдёәжҲ‘们еұ•зҺ°дәҶеҸёеҫ’зҸӯй’Ұйқ’е№ҙж—¶жңҹеӯҰжі•йҳ¶ж®өзҡ„йқўиІҢгҖӮеңЁеқҺж јжӢүзүҲеҸёеҫ’зҸӯй’Ұж–ҮйӣҶ第14еҮҪпјҢеҚігҖҠзј–е№ҙдј гҖӢзҡ„дёҖе№…жңЁеҲ»зүҲжҸ’еӣҫдёӯ(еӣҫ2)пјҢдё»е°ҠдәҰеӨҙжҲҙеҸёеҫ’е®қеҶ пјҢе·ҰжүӢжҢҒжўөеӨ№иЈ…з»Ҹд№ҰпјҢеҸіжүӢж–Ҫи§Ұең°еҚ°пјҢиә«иәҜз«ҜжӯЈпјҢи·Ҹи¶әеқҗдәҺе®қеә§д№ӢдёҠпјҢжі•еә§иғҢеҗҺз»ҳжңүзҘҘдә‘пјҢе·ҰеҸідёҠи§’еҲҶеҲ«з»ҳжңүж—ҘжңҲеӣҫжЎҲпјҢдёӢж–№еҲҷд»Ҙж‘©е°је®қзҸ зӯүиЈ…йҘ°пјҢеҸёеҫ’зҸӯй’Ұзҡ„йқўйғЁзү№еҫҒдјјд№ҺиҫғжёёжҲҸеқҗе§ҝе”җеҚЎдёӯз•ҘжҳҫжҲҗзҶҹпјҢе‘Ҳдёӯйқ’е№ҙж ·иІҢгҖӮ

еӣҫ1жёёжҲҸеқҗе§ҝеҸёеҫ’зҸӯй’ҰжӣІиҝҘд№ғе”җеҚЎ

еӣҫ1жёёжҲҸеқҗе§ҝеҸёеҫ’зҸӯй’ҰжӣІиҝҘд№ғе”җеҚЎ

еӣҫ2гҖҠзј–е№ҙдј гҖӢжңЁеҲ»зүҲжҸ’еӣҫ:еҸёеҫ’зҸӯй’Ұ

еӣҫ2гҖҠзј–е№ҙдј гҖӢжңЁеҲ»зүҲжҸ’еӣҫ:еҸёеҫ’зҸӯй’Ұ

жҚ®гҖҠзј–е№ҙдј гҖӢи®°иҪҪпјҢеҸёеҫ’зҸӯй’ҰиҮӘдә”еІҒиө·и·ҹйҡҸзҲ¶дәІе’ҢеҗҜи’ҷиҖҒеёҲвҖ”вҖ”еҸ”зҲ¶е–ҮеҳӣиҙЎе ӘеӯҰд№ пјҢжңӘж»Ўе…ӯеІҒж—¶е·ІиғҪжҜҸж—ҘеҝөиҜ»гҖҠзүӣеӨҙеұұжҺҲи®°гҖӢгҖӮе…¬е…ғ1713е№ҙпјҢеҸёеҫ’зҸӯй’Ұ第дёҖж¬ЎеүҚеҫҖеҚ«и—Ҹжңҹй—ҙпјҢ第八世еӨҸзҺӣе·ҙиҙқй’ҰжӣІеҗүйЎҝзҸ (1695вҖ”1732)дёәеҸёеҫ’зҸӯй’ҰдёҫиЎҢдәҶеүғеәҰд»ӘејҸпјҢеҸ–жі•еҗҚдёәеҷ¶зҺӣдё№иҙқе°јеҗүзҘ–жӢүжӣІеҗүеӣҠз“ҰпјҢ并дёәе…¶дёҫиЎҢдәҶжҲҙеҶ д»ӘејҸгҖӮеҗҺиҖ…жүҖжҲҙд№ӢзәўиүІе®қеҶ жҚ®гҖҠзј–е№ҙдј гҖӢиҪҪдёә第д№қдё–еҷ¶зҺӣе·ҙж—әз§ӢеӨҡеҗү(1556вҖ”1603)иө дёҺ第дә”дё–еҸёеҫ’жҙ»дҪӣжӣІеҗүеқҡиөһ(1586вҖ”1632)пјҢйӮұ2жӯӨеҗҺеҸёеҫ’зҸӯй’ҰйҷҶз»ӯеңЁд»Ҙ第八世еӨҸзҺӣе·ҙдёәйҰ–зҡ„дј—еӨҡеӯҰиҖ…иҝ‘еүҚеӯҰд№ дәҶеҷ¶дёҫгҖҒи§үеӣҠзӯүжҙҫж•ҷжі•пјҢд»ҘеҸҠеЈ°жҳҺгҖҒеҢ»ж–№жҳҺзӯүжҳҺеӨ„гҖӮеҸёеҫ’зҸӯй’Ұзҡ„еӯҰиҖ…еҪўиұЎдёҚд»…дҪ“зҺ°еңЁе…¶еҜ№дјҹеӨ§дј з»ҹзҡ„继жүҝдёҠпјҢиҝҳдҪ“зҺ°еңЁе…¶еҸҜиҙөзҡ„жҖқиҫЁж„ҸиҜҶдёӯгҖӮеҸёеҫ’зҸӯй’ҰиҮӘеҚ«и—Ҹиҝ”еӣһеә·еҢәзҡ„йҖ”дёӯи§ҒеҲ°дәҶиҙқжІҹзҡ„жүҖи°“вҖңж–ҮжҲҗе…¬дё»зҹіеҲ»вҖқпјҢе…¶еңЁгҖҠзј–е№ҙдј гҖӢдёӯжҸҸиҝ°дәҶзҹіеҲ»зҡ„еҶ…е®№еҢ…жӢ¬еӨ§ж—ҘеҰӮжқҘеҸҠе…¶йҡҸд»ҺгҖҒжўөж–ҮгҖҠеҝғз»ҸгҖӢпјҢд»ҘеҸҠи—Ҹж–ҮгҖҠжҷ®иҙӨиЎҢж„ҝе“ҒгҖӢзӯүгҖӮеңЁзҢ®дёҠдҫӣ养并зҘҲж„ҝеҗҺпјҢеҸёеҫ’зҸӯй’ҰеҸҲиҜҰз»Ҷйҳ…иҜ»е’Ңз ”з©¶дәҶе…¶йўҳи®°пјҢи®ӨдёәиҜҘзҹіеҲ»дёәжў…йҳҝиҒӘ(704вҖ”754)ж—¶жңҹжүҖе»әгҖӮеҸёеҫ’зҸӯй’ҰеҗҢиҜҘж—¶д»Јдј—еӨҡеӯҰиҖ…пјҢеҰӮеӨҸд»Іжңөе–Җз“Ұж¬Ўд»Ғж—әжқ°(1697вҖ”1763)зӯүдәӨеҫҖпјҢжҺўи®ЁеЈ°жҳҺеӯҰз–‘йҡҫй—®йўҳгҖҒдә’иө и‘—иҝ°гҖҒжҺўи®ЁдёӯеҺҹдёҺиҘҝи—ҸзәӘе№ҙж–№ејҸзҡ„е…іиҒ”зӯүгҖӮеҸёеҫ’зҸӯй’Ұиҝҳиў«з§°дёәжңҖеҗҺдёҖдҪҚдјҹеӨ§зҡ„иҘҝи—Ҹзҝ»иҜ‘家пјҢеӣӣе…¶14еҚ·жң¬ж–ҮйӣҶдёӯ收еҪ•дәҶеӨ§йҮҸзҝ»иҜ‘еҸҠиҜ‘ж ЎдҪңе“ҒгҖӮ

дәҢгҖҒдҪңдёәгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢж ЎеӢҳиҖ…еҪўиұЎзҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’Ұ

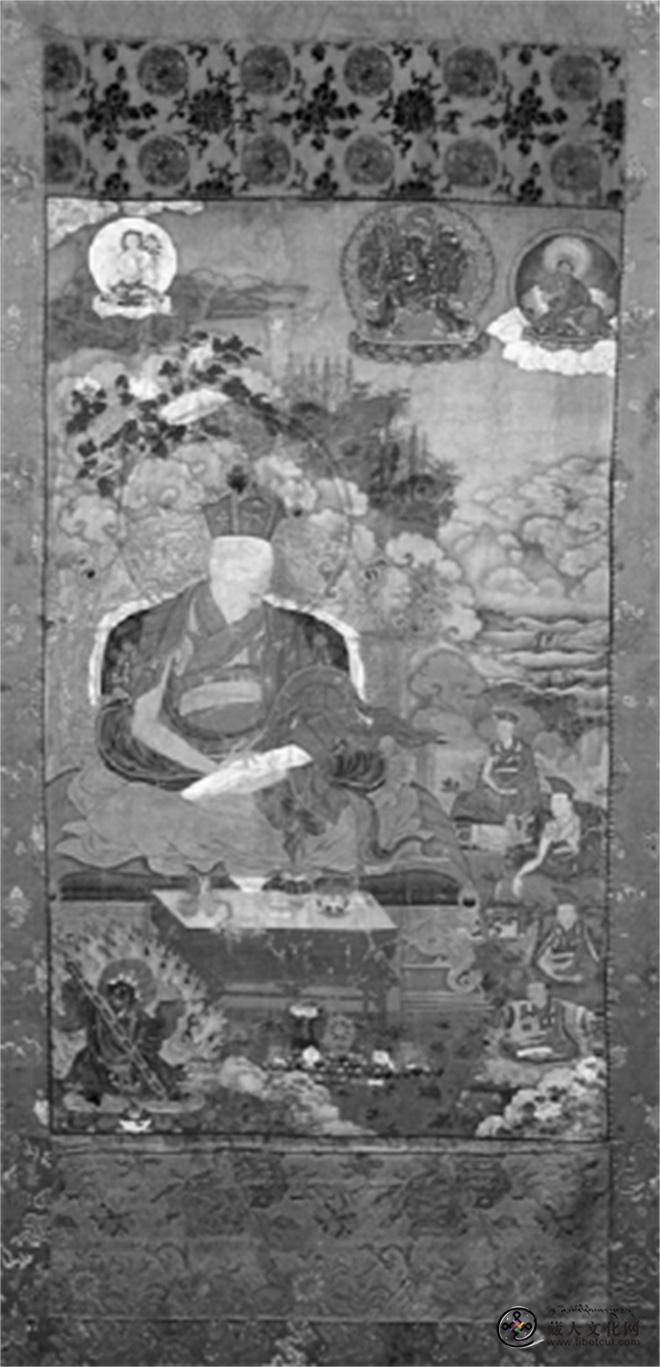

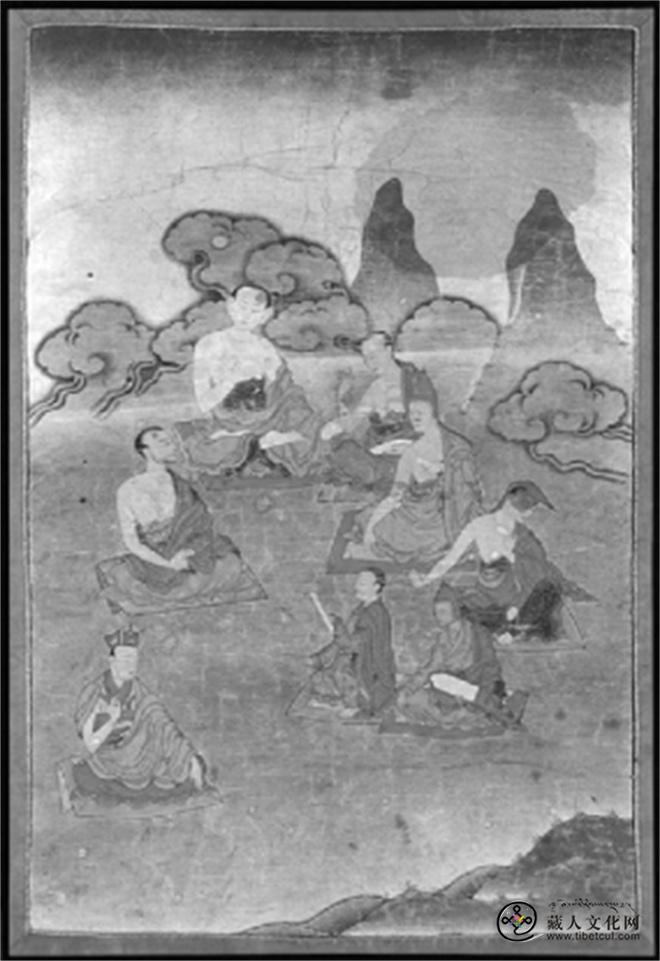

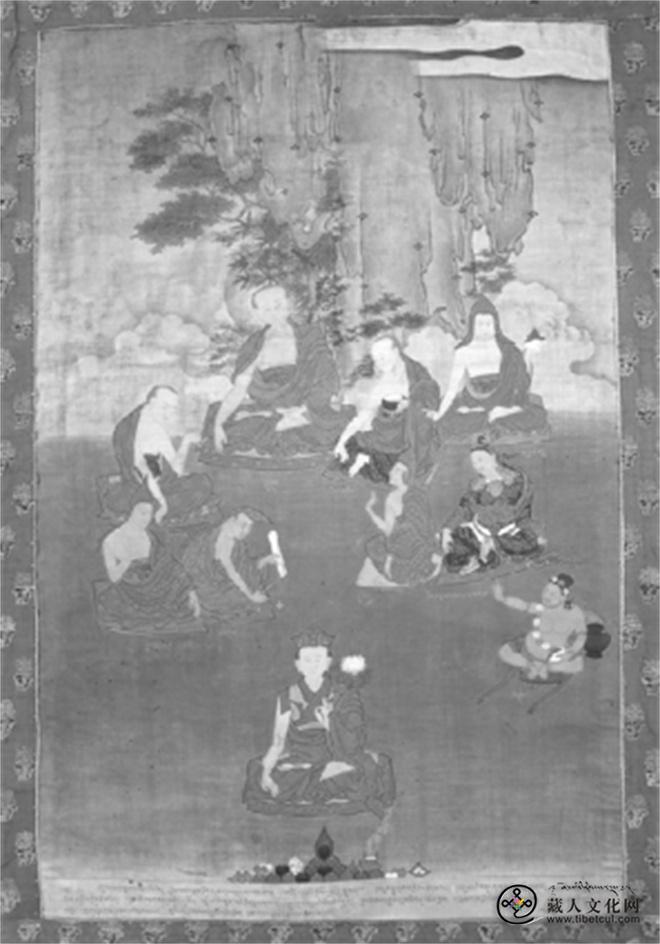

е…·гҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢж ЎеӢҳиҖ…еҪўиұЎзҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’ҰиӮ–еғҸз”»иүәжңҜдҪңе“Ғд»Ҙеҫ·ж јзүҲгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢ第103еҮҪдёӯзҡ„жҸ’еӣҫдёәд»ЈиЎЁгҖӮеңЁиҝҷе№…жңЁеҲ»зүҲжҸ’еӣҫдёӯ(еӣҫ3)пјҢеҸёеҫ’зҸӯй’Ұе‘Ҳжё…з§Җзҡ„дёӯйқ’е№ҙжЁЎж ·пјҢиә«иәҜеҗ‘е·ҰеүҚж–№еҫ®еҖҫпјҢеұ•зҺ°дәҶеӣӣеҲҶд№Ӣдёүзҡ„йқўйғЁе®№иІҢпјҢе·ҰжүӢжҢҒжўөеӨ№иЈ…з»Ҹд№ҰпјҢеҸіжүӢдәҺиғёеүҚжү§з¬”пјҢи·Ҹи¶әе®үеқҗдәҺе®қеә§д№ӢдёҠпјҢе…¶еүҚж–№жЎҢдёҠж‘Ҷж”ҫжңүд№ҰеҶҷз”Ёе“ҒеҸҠйҘ®е…·зӯүзү©пјҢеңЁе…¶е·ҰеүҚж–№жңүдёӨдҪҚжүҝдҫҚејҹеӯҗпјҢеҸіеүҚж–№дәҰжңүдёҖдҪҚејҹеӯҗпјҢ他们еқҮд»°и§ҶзқҖеҸёеҫ’зҸӯй’ҰпјҢдјјд№ҺжүӢжү§з»Ҹд№Ұд»ҘеӨҮе…¶ж ЎеӢҳгҖӮеҸёеҫ’зҸӯй’Ұзҡ„е®қеә§е®үж”ҫеңЁж ‘иҚ«д№ӢдёӢпјҢиҝңеӨ„дјјжңүзҫӨеұұеҸҠжәӘжөҒзҺҜз»•гҖӮжӯӨжңЁеҲ»зүҲеӣҫзүҮдёәжҲ‘们еұ•зҺ°дәҶеҸёеҫ’зҸӯй’ҰдҪңдёәдёӯйқ’е№ҙеӯҰиҖ…пјҢдәҺеҫ·ж јд»ҺдәӢж ЎеӢҳгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢе·ҘдҪңзҡ„жғ…еҶөгҖӮ

еӣҫ3еҫ·ж јгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢжңЁеҲ»зүҲжҸ’еӣҫпјҡеҸёеҫ’зҸӯй’Ұ

еӣҫ3еҫ·ж јгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢжңЁеҲ»зүҲжҸ’еӣҫпјҡеҸёеҫ’зҸӯй’Ұ

д»Һж–ҮзҢ®жқҗж–ҷжқҘзңӢпјҢеҸёеҫ’зҸӯй’ҰеңЁйқ’е№ҙж—¶жңҹе°ұејҖе§Ӣе…іжіЁдҪӣж•ҷз»Ҹе…ёзҡ„жҗңйӣҶгҖӮж—©еңЁ1723е№ҙпјҢеҪ“еҸёеҫ’зҸӯй’ҰжёёеҺҶиҮіиҫҫдё№еҪӯжҺӘжһ—ж—¶пјҢд»–еӣ и§үеӣҠдј з»ҹзҡ„ж–ҮйӣҶе·Із»Ҹйҡҫд»ҘиҺ·еҫ—иҖҢж·ұж„ҹжғӢжғңгҖӮжҚ®еҸӨиҢ№еҹ№(18дё–зәӘ)жүҖи‘—зҡ„гҖҠжқ°е°Ҡе–ҮеҳӣеҸёеҫ’жӣІеҗүиҝҘд№ғдј и®°гҖӢиҪҪпјҢеҫ·ж јеңҹеҸёдё№е·ҙж¬Ўд»Ғ(1678вҖ”1738)дәҺе…¬е…ғ1731е№ҙдҫқз…§жЎ‘жқ°дё№е·ҙ(17дё–зәӘ)зҡ„йҒ—ж„ҝд»ӨеҸёеҫ’зҸӯй’Ұж ЎеӢҳгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢгҖӮеҸҰжҚ®гҖҠзј–е№ҙдј гҖӢжүҖиҪҪпјҢиҮӘеҸёеҫ’зҸӯй’Ұе…¬е…ғ1731е№ҙеҲқд»Һе…«йӮҰеҜәеҮәеҸ‘пјҢеә”еҫ·ж јеңҹеҸёд№Ӣе‘ҪеүҚеҫҖжӣҙеәҶеҜәд»ҺдәӢгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢзҡ„ж ЎеӢҳе·ҘдҪңиө·пјҢиҮі1734е№ҙ2жңҲеңҶж»ЎејҖе…үдёәжӯўпјҢгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢзҡ„ж ЎеӢҳе·ҘдҪңе…ұеҺҶж—¶дёүе№ҙжңүдҪҷпјҢеңЁиҝҷдёүе№ҙдёӯеҸёеҫ’зҸӯй’Ұж•°ж¬ЎеҫҖиҝ”дәҺзҷҪи§үеІ—еҸҠе…«йӮҰеҜәд№Ӣй—ҙпјҢ并дҫқз…§еңҹеҸёзҡ„е‘Ҫд»ӨпјҢж’°еҶҷдәҶгҖҠеҫ·ж јзүҲз”ҳзҸ е°”зӣ®еҪ•гҖӢгҖӮиҝҷйғЁеҫ·ж јзүҲгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢдёҖзӣҙжөҒдј иҮід»ҠпјҢжҲҗдёәеҪ“дёӢз ”з©¶и—ҸиҜӯзі»дҪӣж•ҷзҡ„еӯҰиҖ…们常引用е’Ңжҹ»йҳ…зҡ„и—Ҹж–ҮеӨ§и—Ҹз»ҸзүҲжң¬гҖӮ

дёүгҖҒдҪңдёәе”җеҚЎиөһеҠ©дәәеҪўиұЎзҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’Ұ

е…·е”җеҚЎиөһеҠ©дәәеҪўиұЎзҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’ҰиӮ–еғҸз”»иүәжңҜдҪңе“ҒеқҮеҮәиҮӘгҖҠеҰӮж„Ҹи—ӨгҖӢе”җеҚЎзі»еҲ—з»„з”»23е№…дёӯзҡ„жңҖеҗҺдёҖе№…гҖӮгҖҠеҰӮж„Ҹи—ӨгҖӢдёәе…Ӣд»Җзұіе°”е©ҶзҪ—й—Ёе–„иҮӘеңЁзҺӢдәҺе…¬е…ғ1052е№ҙд»Ҙйҹөж–ҮдҪ“ж’°еҶҷзҡ„дҪӣжң¬з”ҹж•…дәӢпјҢе…ұ108жһқпјҢжҳҜиҘҝи—ҸеӯҰиҖ…е’ҢиүәжңҜ家йқһеёёйқ’зқҗзҡ„е”җеҚЎз»„з”»еҸҠеЈҒз”»зҡ„дё»йўҳд№ӢдёҖпјҢеңЁ18дё–зәӘе·ІйҖҗжёҗжҲҗдёәе®ҡејҸпјҢиҖҢиҝҷгғјеҘ—з»„з”»д№ҹжҳҜеҸёеҫ’зҸӯй’Ұз»„з»Үз»ҳеҲ¶зҡ„дҪңе“ҒдёӯжңҖе№ҝеҸ—иөһиӘүзҡ„дҪңе“ҒгҖӮ

еңЁе°‘е№ҙж—¶жңҹпјҢеҸёеҫ’зҸӯй’Ұе°ұејҖе§ӢеҜ№дҪӣж•ҷиүәжңҜжҠұжңүжһҒеӨ§зғӯеҝұгҖӮж—©еңЁз¬¬дёҖж¬ЎиөҙеҚ«ең°жңҹй—ҙпјҢд»–е°ұдәҺзҫҠе…«дә•еҜәдәІи§ҒдәҶеӢүе”җз”»жҙҫзҡ„еҲӣе§ӢдәәеӢүжӢүйЎҝзҸ (15дё–зәӘ)зҡ„гғјзҷҫдҪҚеӨ§жҲҗе°ұиҖ…дё»йўҳз”»дҪңгҖӮ第дәҢе№ҙеҸёеҫ’зҸӯй’ҰиҝҳдәҺзҫҠе…«дә•еҜәзҡ„и—Ҹз»Ҹж®ҝпјҢеңЁејәдҪҗзҡ„её®еҠ©дёӢд»”з»Ҷз ”з©¶дәҶиҜҘеӨ„зҡ„йҮ‘й“ңйҖ еғҸпјҢ并ејҖе§Ӣи·ҹйҡҸ第八世еӨҸзҺӣе·ҙеҸҠе·Ҙеёғжҙ»дҪӣеӯҰд№ е”җеҚЎз»ҳеҲ¶зҡ„зӣёе…ізҹҘиҜҶгҖӮйҷӨдәҶзһ»д»°ж—©жңҹиҘҝи—Ҹзҡ„з»ҳз”»еҸҠйҖ еғҸиүәжңҜеӨ–пјҢеҸёеҫ’зҸӯй’ҰеҜ№е…¶еңЁж—…иЎҢдёӯжүҖйҒҮеҲ°зҡ„дёӯеҺҹгҖҒе°је©ҶзҪ—еҸҠдёҪжұҹйЈҺж јзҡ„иүәжңҜдҪңе“Ғд№ҹеҚҒеҲҶе…іжіЁгҖӮж—©еңЁ1722е№ҙдәҺеҚ«и—Ҹж—…иЎҢжңҹй—ҙпјҢеҸёеҫ’зҸӯй’ҰдәҺе“ІиҡҢеҜәзҡ„з”ҳдё№йўҮз« е®«ж®ҝи§ҒеҲ°дәҶжҳҺжңқзҡҮеёқиөҗз»ҷеҷ¶зҺӣе·ҙзҡ„з”ұй»‘жӘҖйҰҷжңЁеҲ¶жҲҗзҡ„дҪӣйҷҖеҸҠеҚҒе…ӯзҪ—жұүеғҸпјҢд»–дёҚд»…иҜҰз»Ҷж¬ЈиөҸе’ҢиҖғ究дәҶжӯӨйҖ еғҸзҡ„иғҢжҷҜзү№зӮ№д»ҘеҸҠеҲ¶жі•зӯүпјҢиҝҳеҜ№е…¶жқҗж–ҷзҡ„з”ұжқҘеҸҠвҖңиӣҮеҝғж—ғжӘҖвҖқиҝӣиЎҢдәҶиҖғиҫЁгҖӮжӯӨеҗҺеңЁе°је©ҶзҪ—ж—…иЎҢжңҹй—ҙпјҢеҸёеҫ’зҸӯй’Ұд№ҹеҫ—д»Ҙи§ҒеҲ°дәҶеӨ§йҮҸиҜҘең°йЈҺж јзҡ„иүәжңҜдҪңе“ҒпјҢе…¶дёӯе°ұеҢ…жӢ¬д»–еңЁеҠ еҫ·ж»ЎйғҪзҺӢе®«жүҖи§ҒеҲ°зҡ„дёӨдҪҚеӣҪзҺӢзҡ„иӮ–еғҸз”»гҖӮжӯӨеӨ–еңЁдә‘еҚ—ж—…иЎҢжңҹй—ҙпјҢеҸёеҫ’зҸӯй’Ұжӣҫз»Ҹй©»й”ЎдәҺ第е…ӯдё–з”Іжӣ№жҙ»дҪӣиҜәеёғжЎ‘еёғ(1659вҖ”1698)жӣҫз»Ҹзҡ„家дёӯпјҢ并жңүжңәдјҡж¬ЈиөҸе’Ңй’»з ”дәҶеӨ§йҮҸ第еҚҒдё–еҷ¶зҺӣе·ҙзҡ„е”җеҚЎдҪңе“ҒгҖӮ

еӣҫ4гҖҠеҰӮж„Ҹи—ӨгҖӢзі»еҲ—е”җеҚЎз»„з”»

еӣҫ4гҖҠеҰӮж„Ҹи—ӨгҖӢзі»еҲ—е”җеҚЎз»„з”»

еӣҫ5гҖҠеҰӮж„Ҹи—ӨгҖӢзі»еҲ—е”җеҚЎз»„з”»

еӣҫ5гҖҠеҰӮж„Ҹи—ӨгҖӢзі»еҲ—е”җеҚЎз»„з”»

е…¬е…ғ1733е№ҙпјҢеҸёеҫ’зҸӯй’ҰејҖе§ӢеңЁжұүең°дёқе”җе’Ңе°је©ҶзҪ—йЈҺж јзҡ„еҹәзЎҖдёҠиҝӣиЎҢеҲӣж–°пјҢз»ҳеҲ¶гҖҠеҰӮж„Ҹи—ӨгҖӢе”җеҚЎз»„з”»пјҢж¬Ўе№ҙдәҺе…«йӮҰеҜәе®ҢжҲҗдәҶиҫ№еӯҰд№ иҫ№з»ҳеҲ¶зҡ„гҖҠеҰӮж„Ҹи—ӨгҖӢеӣҫзЁҝпјҢ并ејҖе§Ӣи®ҫиүІгҖӮеҸёеҫ’зҸӯй’ҰдәҺ1736е№ҙе®ҢжҲҗдәҶе”җеҚЎжңҖеҗҺгғјеј зҡ„и·Ӣж–ҮйғЁеҲҶпјҢ并дәҺ1737е№ҙдёәиҝҷеҘ—е”җеҚЎдёҫиЎҢдәҶејҖе…үд»ӘејҸгҖӮиҝҷе№…е”җеҚЎеҸҠе…¶жүҖеұһзҡ„зі»еҲ—е”җеҚЎеқҮеңЁе®ҢжҲҗеҗҺдёҚд№…еҚіиў«е№ҝжіӣеӨҚеҲ¶гҖӮ

еңЁгҖҠеҰӮж„Ҹи—ӨгҖӢзі»еҲ—е”җеҚЎз»„з”»жңҖеҗҺ (еӣҫ4гҖҒеӣҫ5)дёӯпјҢеҸёеҫ’зҸӯй’ҰеқҮе®үеқҗеңЁз”»йқўеҸідҫ§пјҢе·ҰдёҠи§’дёәд»Ҙз”»дёӯз”»еҪўејҸеұ•зҺ°зҡ„гҖҒеҚ з”»йқўеӣӣеҲҶд№ӢдёҖзҡ„и·Ӣж–ҮйғЁеҲҶпјҢеӣҫ4дёӯи·Ӣж–ҮйғЁеҲҶз”»йқўз”ұдёӨдҪҚйЈһеӨ©еұ•ејҖпјҢдҪҶе…·дҪ“еҶ…е®№е°ҡжңӘеҶҷе…ҘпјҢеҸҜиғҪж Үеҝ—зқҖиҝҷе№…дҪңе“ҒжҳҜдҫқз…§1736е№ҙеҸёеҫ’зҸӯй’ҰйўҳеҶҷи·Ӣж–Үд№ӢеүҚзҡ„жҜҚжң¬з»ҳеҲ¶иҖҢжҲҗпјҢиҖҢеӣҫ5дёҚд»…еҶҷе…ҘдәҶи·Ӣж–ҮпјҢдё”еҜ№е…¶иЈ…йҘ°зҡ„еҲ»з”»д№ҹеҚҒеҲҶзІҫз»ҶгҖӮдёҠиҝ°дёӨе№…е”җеҚЎдҪңе“ҒдёӯпјҢеҸідёҠи§’еқҮз»ҳжңүе®үеқҗдәҺзҘҘдә‘д№ӢдёҠзҡ„зҷҪеәҰжҜҚеҪўиұЎгҖӮдёӨе№…е”җеҚЎдёӯе°ҠиҖ…еқҮеӨҙжҲҙеҸёеҫ’е®қеҶ пјҢи·Ҹи¶әе®үеқҗдәҺз”»йқўе·Ұдҫ§зҡ„е®қеә§д№ӢдёҠпјҢеұ•зҺ°дәҶеӣӣеҲҶд№Ӣдёүзҡ„йқўйғЁе®№иІҢпјҢж ·иІҢе‘Ҳдёӯйқ’е№ҙзҠ¶пјҢдёҺгҖҠеҰӮж„Ҹи—ӨгҖӢзі»еҲ—е”җеҚЎз»ҳеҲ¶зҡ„ж—¶й—ҙзӣёз¬ҰгҖӮеӣҫ4дёӯеҸёеҫ’зҸӯй’ҰеҸҢжүӢдәҺиғёеүҚз»“иҜҙжі•еҚ°пјҢжүҖжҢҒзҡ„иҠұи”“дёҠеҲҶеҲ«з»ҳжңүйҮ‘еҲҡй“ғдёҺйҮ‘еҲҡжқөпјҢдјјд№ҺдёҺйҮ‘еҲҡжҢҒжңүзқҖжҹҗз§Қе…іиҒ”пјҢиҖҢеӣҫ5дёӯеҲҷд»…е·ҰжүӢжү§жўөеӨ№иЈ…з»Ҹд№ҰгҖӮе”җеҚЎдёӯе°ҠиҖ…зҡ„еӨҙе…үеқҮдёәе…·жңүе…ёеһӢзҡ„ж–°еҷ¶зҺӣеҳҺжҷәз”»жҙҫзү№зӮ№зҡ„еҚҠйҖҸжҳҺж ·ејҸпјҢзӣ®е…үеқҮжңӣеҗ‘з”»йқўе·ҰдёӢж–№зҡ„дҫҚиҖ…еҸҠз”»еёҲпјҢдёӨе№…е”җеҚЎзҡ„е·Ұдҫ§еқҮз»ҳжңүдёҖдҪҚжҲҙзәўиүІжі•еёҪзҡ„дёҠеёҲпјҢдҪҶдәҢиҖ…жі•еёҪзҡ„еҪўеҲ¶жңүжүҖе·®ејӮгҖӮеӣҫ4дёӯдёҠеёҲе…·еҚҠйҖҸжҳҺеӨҙе…үпјҢжүӢжү§з»Ҹд№ҰпјҢеҸёеҫ’зҸӯй’Ұз»ҳжңүзӢ®еӯҗзҡ„жі•еә§еүҚпјҢжЎҢжЎҲдёҠж‘Ҷж”ҫжңүз»Ҹд№ҰгҖҒйҮ‘еҲҡй“ғзӯүжүҖдҫқдёҺиҙЎзү©пјҢеүҚжҷҜдёӯиҝҳз»ҳжңүдёҖдҪҚе®үеқҗзҡ„еғ§дәәеҸҠж•°дҪҚдҫҚиҖ…пјҢ他们дәҰеӨҡжүӢжҚ§з»Ҹд№ҰеҸҠиҙЎзү©зӯүзҺҜз»•еңЁеёғж»ЎйІңиҠұгҖҒжө·иһәеҸҠж‘©е°је®қзҸ зҡ„е°ҠиҖ…еә§еүҚпјӣеӣҫ5дёӯеҸёеҫ’зҸӯй’Ұзҡ„жі•еә§иҫғеүҚиҖ…жңҙзҙ пјҢе…¶еүҚж–№жЎҢжЎҲдёҠдәҰж‘ҶжңүйІңиҠұгҖҒжі•иҪ®еҸҠеҳҺе·ҙжӢүзў—зӯүпјҢеҸідҫ§жңүдёҖдҫҚиҖ…еңЁдёәе…¶еҘүиҢ¶пјҢз”»йқўеүҚжҷҜдёӯйҷӨдәҶеҮ дҪҚдҫҚиҖ…еҸҠеҲ¶дҪңйўңж–ҷзӯүеҝҷзўҢзҡ„еғ§дҫЈеӨ–пјҢиҝҳжңүдёҖдҪҚжӯЈеңЁдҪңз”»зҡ„з”»еёҲпјҢе…¶з”»дёӯз”»еұ•зҺ°дәҶдёҖе№…жӯЈеңЁз»ҳеҲ¶зҡ„дҪӣйҷҖеӣҫзЁҝгҖӮжҜ«ж— з–‘й—®пјҢдёҠиҝ°е”җеҚЎеқҮеҮәиҮӘгғјдёӘжҜҚжң¬пјҢдҪҶдҪңе“Ғзҡ„з»ҳеҲ¶иҖ…йғҪеңЁз»Ҷеҫ®д№ӢеӨ„жҢүз…§иҮӘе·ұзҡ„жғіиұЎеҒҡдәҶеҠ е·ҘпјҢд»ҺиҝҷеҘ—гҖҠеҰӮж„Ҹи—ӨгҖӢе”җеҚЎз»„з”»зҡ„ж•ҙдҪ“иүәжңҜйЈҺж јдёҠжқҘзңӢпјҢжӯЈеҰӮеҸёеҫ’зҸӯй’ҰеңЁгҖҠзј–е№ҙдј гҖӢе’Ңз”»дҪңе·ҰдёҠи§’и·Ӣж–ҮдёӯжүҖиЁҖпјҢе…¶еӣҫжЎҲи®ҫиүІзӯүжҢүз…§жұүең°дёқе”җзҡ„йЈҺж јпјҢе»әзӯ‘еҸҠиЈ…жқҹзӯүдҫқз…§еҚ°еәҰеҸҠе°јжіҠе°”зҡ„иЎЁиҫҫж–№ејҸгҖӮзҡҝ55жҖ»иҖҢиЁҖд№ӢпјҢгҖҠеҰӮж„Ҹи—ӨгҖӢе”җеҚЎз»„з”»жҳҜеңЁиһҚеҗҲдәҶж–°ж—§еӢүе”җз”»жҙҫгҖҒй’ҰеҲҷз”»жҙҫгҖҒйҪҗд№ҢеІ—з”»жҙҫпјҢд»ҘеҸҠеҳҺжҷәз”»жҙҫзӯүйЈҺж јзҡ„еҹәзЎҖдёҠпјҢз”ұеҸёеҫ’зҸӯй’ҰеҸҠе…¶еӣўйҳҹејҖеҲӣж–°дҫӢиҖҢдҪңгҖӮ

еӣӣгҖҒдҪңдёәи®Іжі•дёҠеёҲеҪўиұЎзҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’Ұ

еӣҫ6гҖҠж…Ҳе°Ҡдё№иҙқе°јеҗүжі•иә«и§Ғи§Ји„ұеӨ§еЎ”еҝ—гҖӢжңЁеҲ»зүҲжҸ’еӣҫпјҡеҸёеҫ’зҸӯй’Ұ

еӣҫ6гҖҠж…Ҳе°Ҡдё№иҙқе°јеҗүжі•иә«и§Ғи§Ји„ұеӨ§еЎ”еҝ—гҖӢжңЁеҲ»зүҲжҸ’еӣҫпјҡеҸёеҫ’зҸӯй’Ұ

еӣҫ7жңЁеҲ»зүҲжҸ’еӣҫпјҡз»“иҜҙжі•еҚ°зҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’Ұ

еӣҫ7жңЁеҲ»зүҲжҸ’еӣҫпјҡз»“иҜҙжі•еҚ°зҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’Ұ

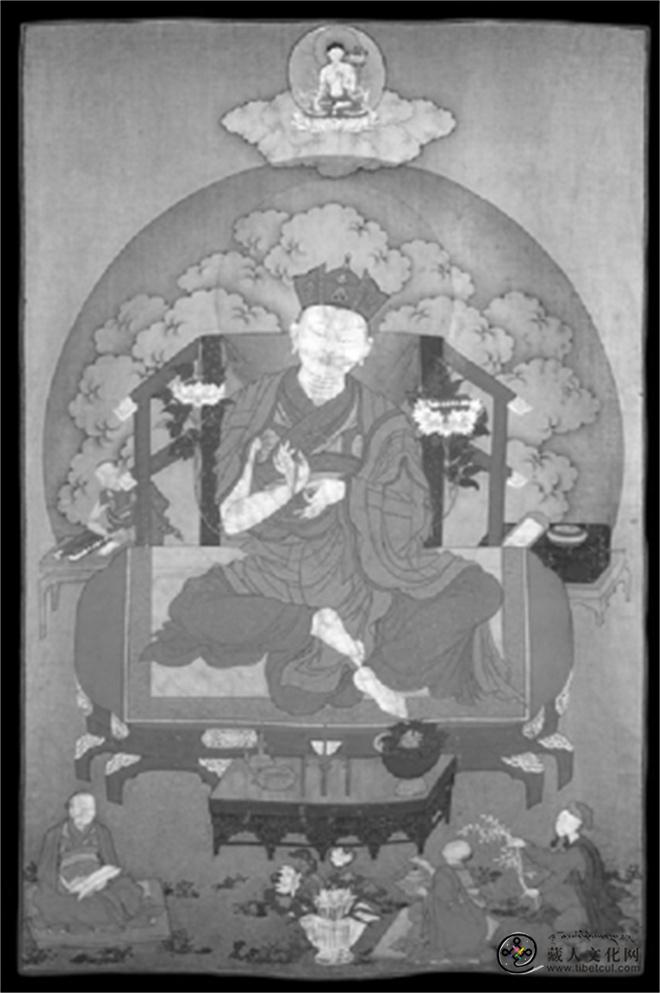

еңЁеқҺж јжӢүзүҲжң¬зҡ„гҖҠеҸёеҫ’зҸӯй’Ұж–ҮйӣҶгҖӢ第13еҚ·жүҖиҪҪд№ӢгҖҠж…Ҳе°Ҡдё№иҙқе°јеҗүжі•иә«и§Ғи§Ји„ұеӨ§еЎ”еҝ—гҖӢзҡ„ејҖзҜҮдёӯпјҢеҲ»жңүдёҖе№…еҸёеҫ’зҸӯй’Ұзҡ„иӮ–еғҸ(еӣҫ6)пјҢ[5]иӮ–еғҸдёӯе°ҠиҖ…еӨҙжҲҙеҸёеҫ’е®қеҶ пјҢеҸҢжүӢз»“иҜҙжі•еҚ°пјҢи·Ҹи¶әз«ҜеқҗдәҺеҚ•иҺІеә§дёҠпјҢдёәжҲ‘们еұ•зҺ°дәҶдёӯе№ҙеҸёеҫ’зҸӯй’Ұи®Із»ҸиҜҙжі•ж—¶зҡ„жғ…еҶөгҖӮеҸҰдёҖе№…жңЁеҲ»зүҲз”»д№ҹеұ•зҺ°дәҶзӣёдјјзҡ„з”»йқў(еӣҫ7)пјҢе°ҠиҖ…еӨҙйғЁз•Ҙеҗ‘е·ҰеҖҫпјҢе…¶иғҢжҷҜз»ҳеҲ¶еҫ—жӣҙдёәдё°еҜҢпјҢе°ҠиҖ…жі•еә§еүҚж–№жЎҢжЎҲзҡ„е·ҰеҸідёӨдҫ§еҗ„з«ӢжңүдёӨдҪҚй—»жі•ејҹеӯҗгҖӮ

еӣҫ8и®Іжі•дёҠеёҲеҪўиұЎзҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’Ұе”җеҚЎд№ӢдёҖ

еӣҫ8и®Іжі•дёҠеёҲеҪўиұЎзҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’Ұе”җеҚЎд№ӢдёҖ

д»Ҙе”җеҚЎдёәиҪҪдҪ“пјҢе…·и®Іжі•дёҠеёҲеҪўиұЎзҡ„дёӨе№…еҸёеҫ’зҸӯй’ҰиӮ–еғҸз”»дёӯд»–еқҮдёәзҷҪеҸ‘иҖҒиҖ…ж ·иІҢгҖӮеӣҫ8дёә32е№…еҷ¶зҺӣеҷ¶дёҫдёҠеёҲзі»еҲ—е”җеҚЎз»„з”»дёӯзҡ„дёҖе№…пјҢеңЁиҝҷе№…дҪңе“ҒдёӯпјҢеҸёеҫ’зҸӯй’ҰдҪҚдәҺз”»йқўеҸідҫ§пјҢеӨҙжҲҙзәўиүІе®қеҶ пјҢиә«иәҜеҫ®дҫ§пјҢеұ•зҺ°дәҶеӣӣеҲҶд№Ӣдёүзҡ„йқўйғЁпјҢж ·иІҢе‘ҲиҖҒе№ҙзҠ¶пјҢеҸ‘иүІзҒ°зҷҪпјҢе…·е…ёеһӢзҡ„йҖҸжҳҺеӨҙе…үгҖӮеҸёеҫ’зҸӯй’ҰеҸҢжүӢжү§з»Ҹд№ҰпјҢз»Ҹд№Ұзҡ„еҗҚз§°дҫқзЁҖеҸҜиҫЁпјҢи·Ҹи¶әеқҗдәҺ镶еөҢе®қзҹізҡ„йҮ‘иүІе®қеә§д№ӢдёҠгҖӮеңЁиҝҷе№…е”җеҚЎзҡ„еҸідёҠи§’пјҢз»ҳжңүдёҖе°ҠзҷҪеәҰжҜҚпјҢеҸҜиғҪдёҺдёәе°ҠиҖ…зҘҲеҜҝжңүе…іпјҢиҜҙжҳҺиҝҷе№…е”җеҚЎжҲ–е…¶еҺҹжң¬еҫҲжңүеҸҜиғҪжӯЈжҳҜз»ҳеҲ¶дәҺе°ҠиҖ…жҷҡе№ҙгҖӮз”»йқўзҡ„е·ҰдёҠи§’з»ҳжңүеӨ§еЁҒеҫ·йҮ‘еҲҡе’Ңеҷ¶йҷҖд»Ғеўһж¬Ўж—әиҜәеёғ(1698вҖ”1755)пјҢеҸідёӢи§’жңүеҷ¶зҺӣеҷ¶дёҫзҡ„йҮҚиҰҒжҠӨжі•зҘһжҢҒжЈ’еӨ§й»‘еӨ©гҖӮдҫқйўҳи®°пјҢз”»йқўе·Ұдҫ§дёӢеҚҠйғЁеӣӣдҪҚдёҠеёҲдҫқж¬Ўдёә:еҷ¶зҺӣд»ҒеўһжқҫзғӯеҳүжҺӘгҖҒжқ°з“ҰжӯўиҙЎе·ҙгҖҒејәзҷҪе·ҙеҚ§д»ҘеҸҠжүҺеӨ®иҫҫз“ҰжқңеӯңгҖӮ[6]

еӣҫ9и®Іжі•дёҠеёҲеҪўиұЎзҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’Ұе”җеҚЎд№ӢдәҢ

еӣҫ9и®Іжі•дёҠеёҲеҪўиұЎзҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’Ұе”җеҚЎд№ӢдәҢ

еӣҫ9жҳҜдёҖе№…з»ҳеҲ¶дәҶеҸёеҫ’зҸӯй’ҰеҸҠе…¶еүҚдё–зҡ„е”җеҚЎпјҢдё»е°ҠдҪҚдәҺз”»йқўе·Ұдҫ§пјҢжҳҫзӨәиҜҘе”җеҚЎдёәгғјз»„е”җеҚЎдёӯйқ е·Ұдҫ§зҡ„дёҖе№…гҖӮеҸёеҫ’зҸӯй’ҰеӨҙжҲҙзәўиүІеҸёеҫ’е®қеҶ пјҢйқўе®№е‘ҲиҖҒе№ҙзҠ¶пјҢеӨҙеҸ‘зҒ°зҷҪпјҢиә«иәҜеҫ®еҗ‘еҸіеҖҫпјҢеұ•зҺ°дәҶеӣӣеҲҶд№Ӣдёүзҡ„йқўе®№пјҢеҸіжүӢз»“иҜҙжі•еҚ°пјҢе·ҰжүӢжү§з»Ҹд№ҰпјҢз»“и·Ҹи¶әеқҗпјҢе…¶еӨҙйЎ¶дёҠж–№з»ҳжңүзҷҪеәҰжҜҚгҖӮеңЁз”»йқўдёҠж–№жӯЈдёӯз»ҳеҲ¶жңүеҸёеҫ’иҪ¬дё–дё–зі»дёӯжңҖж—©зҡ„еҮ дҪҚеҢ–иә«д»ҘеҸҠ他们зҡ„жәҗеӨҙејҘеӢ’иҸ©иҗЁгҖӮз”»йқўжңҖдёҠж–№ејҘеӢ’иҸ©иҗЁзҡ„еҸідҫ§з»ҳжңүйӘ‘иҷҺгҖҒжү§иӣҮгҖҒжӢҘжҠұжҳҺеҰғзҡ„дёңжҜ”й»‘еҰӮеҷ¶пјҢе·Ұдҫ§дёәжү§жңүйҮ‘еҲҡй“ғе’ҢйҮ‘еҲҡжқөзҡ„з”ҳеЎ”е·ҙгҖӮеҸёеҫ’зҸӯй’ҰеҸідҫ§дҫқеұұеӮҚж°ҙиҖҢеқҗзҡ„еҲҷдёәиҮӘзҺӣе°”е·ҙеҚҙеҗүжҙӣиҝҪ(1012вҖ”1097)д»ҘжқҘеҸёеҫ’дё–зі»зҡ„еҚҒдҪҚеҢ–иә«пјҢе…¶дёӯиҝҳжңүдёӨдҪҚдёӯеҺҹдәәзү©пјҢе…¶дёӯдёҖдҪҚе…·дёӯеҺҹе®ҳе‘ҳеҪўиұЎиҖ…пјҢеңЁгҖҠеҷ¶зҺӣеҷ¶д»“йҒ“з»ҹжүҝиўӯе®қд№Ӣдј и®°гҖӢдёӯиў«и®°иҪҪдёәвҖңжұүең°еӨ§жҳҺзҡҮеёқзҡ„еӨ§иҮЈвҖқпјҢж №жҚ®е…¶дёӯжүҖи®°еҪ•зҡ„иҝҷдҪҚеӨ§иҮЈжӣҫз»Ҹдёүж¬Ўд№ҳиҲ№зҺҜз»•зһ»йғЁжҙІпјҢд»ҘеҸҠдәҺеёғиҫҫжӢүеҸ‘ж”ҫеёғж–ҪзӯүдәӢиҝ№еҸҜжҺЁж–ӯе…¶еә”еҪ“дёәжҳҺд»Јз§ҜжһҒжҺЁеҠЁиҫ№з–Ҷеҗ„ж°‘ж—ҸдәӨеҫҖдәӨжөҒдәӨиһҚзҡ„е®ҳе‘ҳдҫҜжҳҫгҖӮз”»йқўдёӢж–№йҷӨдәҶеҸідҫ§з»ҳжңүд№қдҪҚеҷ¶зҺӣе·ҙе’ҢеӨҸзҺӣе·ҙжҙ»дҪӣзӯүпјҢиҝҳдәҺе·ҰдёӢи§’з»ҳжңүжҢҒејҜеҲҖеҪўиұЎзҡ„дәҢиҮӮеӨ§й»‘еӨ©гҖӮ

йҷӨдәҶзҝ»иҜ‘з»Ҹе…ёгҖҒж’°еҶҷи®әи‘—гҖҒз»ҳеҲ¶е”җеҚЎе’Ңй’»з ”еҢ»еӯҰеӨ–пјҢеүғеәҰгҖҒзҒҢйЎ¶гҖҒи®ІжҺҲдҪӣж•ҷз»Ҹе…ёеҸҠе…¶д»–жҳҺеӨ„д№ҹжҳҜеҸёеҫ’зҸӯй’Ұз”ҹжҙ»дёӯеҚҒеҲҶйҮҚиҰҒзҡ„гғјдёӘж–№йқўгҖӮжҚ®еӯҰиҖ…зҪ—е°ј(Jann Ronis)зҡ„з ”з©¶пјҢеҸёеҫ’зҸӯй’ҰдёҖз”ҹдёӯжӣҫдёәи¶…иҝҮеӣӣеҚғдәәжҺҲжҲ’пјҢе…¶дәҺе…¬е…ғ1729е№ҙеңЁдёҪжұҹйҰ–ж¬Ўдёәд»–дәәеүғеәҰпјҢжӯӨеҗҺзӣҙиҮі1765е№ҙпјҢеҸёеҫ’зҸӯй’ҰеҮ д№ҺжҜҸе№ҙйғҪдёәеӨ§йҮҸдәәеЈ«еүғеәҰгҖӮеҸёеҫ’зҸӯй’Ұж—ўдёәеңЁе®¶дәәеЈ«жҺҲеұ…еЈ«жҲ’пјҢд№ҹдёәеҮә家дәәеЈ«жҺҲжІҷејҘе’ҢжІҷејҘе°јжҲ’д»ҘеҸҠиҝ‘еңҶжҲ’гҖӮеңЁи®Іжі•е’ҢзҒҢйЎ¶ж–№йқўпјҢе°ҠиҖ…дёҚд»…з»ҷеӨ§йҮҸж°‘дј—е®Ји®ІдҪӣжі•пјҢиҝҳдёә第еҚҒдё–еӨҸзҺӣе·ҙеҚҙзҸ еҳүжҺӘ(1741вҖ”1791)гҖҒжё…ж”ҝеәңжҙҫй©»жӢүиҗЁзҡ„еӨ§иҮЈгҖҒеӨҸд»Іжңөе–Җз“Ұж¬Ўд»Ғж—әжқ°пјҢд»ҘеҸҠе’Ңд»–дә’дёәеёҲеҫ’зҡ„д»Ғеўһж¬Ўж—әиҜәеёғи®Іжі•е’ҢзҒҢйЎ¶гҖӮеҸёеҫ’зҸӯй’Ұдј жі•жҺҲеҫ’дёҚд»…и¶іиҝ№йҒҚеҸҠеҫ·ж јгҖҒзһ»еҜ№зӯүе·қеә·ең°еҢәпјҢиҝҳеңЁд»Ҡз”ҳиӮғгҖҒйқ’жө·гҖҒеӣӣе·қгҖҒдә‘еҚ—зңҒзӯүеҢәеҹҹе…·жңүеҫҲејәзҡ„еҪұе“ҚеҠӣпјҢз”ҡиҮіиҝңеңЁзҙ«зҰҒеҹҺзҡ„д№ҫйҡҶзҡҮеёқд№ҹеҜ№д»–зҡ„еЈ°еҗҚжңүжүҖиҖій—»гҖӮ

дә”гҖҒдҪңдёәж–Үж®ҠиҸ©иҗЁеҢ–иә«еҪўиұЎзҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’Ұ

еӣҫ10дёӯе№ҙж–Үж®ҠиҸ©иҗЁеҢ–иә«еҪўиұЎ

еӣҫ10дёӯе№ҙж–Үж®ҠиҸ©иҗЁеҢ–иә«еҪўиұЎ

еӣҫ11иҖҒе№ҙж–Үж®ҠиҸ©иҗЁеҢ–иә«еҪўиұЎеҸёеҸёеҫ’зҸӯй’Ұе”җеҚЎеҫ’зҸӯй’Ұе”җеҚЎд№Ӣгғј

еӣҫ11иҖҒе№ҙж–Үж®ҠиҸ©иҗЁеҢ–иә«еҪўиұЎеҸёеҸёеҫ’зҸӯй’Ұе”җеҚЎеҫ’зҸӯй’Ұе”җеҚЎд№Ӣгғј

еӣҫ10гҖҒеӣҫ11гҖҒеӣҫ12дёүе№…е…·ж–Үж®ҠиҸ©иҗЁеҢ–иә«еҪўиұЎзҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’ҰиӮ–еғҸз”»е”җеҚЎпјҢиҷҪ然еңЁдё»е°ҠеҪўиұЎдёҠзӣёеҜ№дёҖиҮҙпјҢеҚіеқҮеӨҙжҲҙзәўиүІеҸёеҫ’е®қеҶ пјҢе®үеқҗдәҺжі•еә§д№ӢдёҠпјҢз»“иҜҙжі•еҚ°пјҢеҸіжүӢжүҖжү§иҠұ蔓延伸иҮіеҸіиӮ©еӨ„пјҢзӣӣејҖзҡ„иҺІиҠұдёҠз«ӢжңүиұЎеҫҒж–©ж–ӯдёҖеҲҮжү§зқҖдёҺзј зјҡзҡ„жҷәж…§е®қеү‘пјҢе·ҰжүӢжүҖжү§зҡ„иҠұ蔓延伸иҮіе·ҰиӮ©еӨ„пјҢзӣӣејҖзҡ„иҺІиҠұдёҠеҲҷе®үж”ҫжңүиұЎеҫҒдёҖеҲҮжҷәж…§жқҘжәҗзҡ„д»ЈиЎЁиҲ¬иӢҘз»Ҹзҡ„з»Ҹ箧пјҢеқҮжҳҜд»Ҙж–Үж®ҠиҸ©иҗЁзҡ„ж Үеҝ—жҖ§жҢҒзү©жқҘеҲ»з”»еҸёеҫ’зҸӯй’Ұзҡ„еҪўиұЎпјҢдҪҶз”»йқўзҡ„з»ҶиҠӮеҚҙеҗ„дёҚзӣёеҗҢгҖӮ

еӣҫ10е”җеҚЎдёӯеұ•зҺ°дәҶеҸёеҫ’зҸӯй’Ұзҡ„дёӯе№ҙеҪўиұЎгҖӮз”»йқўдёӯе°ҠиҖ…йқўйғЁеңҶж¶ҰпјҢзҘһжҖҒе®үиҜҰпјҢеҚҠи·Ҹи¶әдәҺзӣёеҜ№з®Җжңҙзҡ„жі•еә§д№ӢдёҠпјҢе®қеә§дёӢйғЁиЈ…йҘ°зә№ж ·дёҚеӨұе°ҠиҙөпјҢиғҢйқ иҪҜеһ«зҡ„еӣҫжЎҲжё…жҷ°еҸҜиҫЁпјҢиә«еҗҺзҘҘдә‘з°Үз°ҮпјҢиғҢе…үе‘ҲеҚҠйҖҸжҳҺзҠ¶гҖӮеңЁе°ҠиҖ…зҡ„жӯЈдёҠж–№пјҢж–Үж®ҠиҸ©иҗЁи·Ҹи¶әеқҗдәҺжө®еңЁзҘҘдә‘д№ӢдёҠзҡ„иҺІиҠұеә§дёӯпјҢеҶҚж¬Ўејәи°ғдәҶеҸёеҫ’зҸӯй’ҰдёҺе…¶зҡ„иҒ”зі»гҖӮз”»йқўдёӯж–Үж®ҠиҸ©иҗЁд»…д»Ҙе·ҰжүӢжү§иҺІиҢҺпјҢзӣӣејҖзҡ„иҺІиҠұдёӯе®үж”ҫжңүз»Ҹ箧гҖӮеҸёеҫ’зҸӯй’Ұжі•еә§еҗҺж–№еҸідҫ§и®ҫжңүдёҖй«ҳжЎҲпјҢдёҖдҪҚдҫҚиҖ…з«ӢеңЁе…¶еҗҺжҚҶжүҺз»ҸеҚ·пјҢжі•еә§еҗҺж–№е·Ұдҫ§зҡ„дҪҺзҹ®жЎҲжЎҢдёҠзҪ®жңүдёҖжңЁз®ұпјҢжңЁз®ұдёҠзҡ„е®№еҷЁдјјд№ҺдёҺиҚҜжқҗзӣёе…іпјҢжі•еә§еүҚж–№жЎҲжЎҢдёҠд№ҹжңүиҫғеӨ§е®№еҷЁпјҢжЎҲжЎҢеҸідҫ§дёҖејҹеӯҗеқҗдәҺеһ«дёҠпјҢжүӢжү§з»Ҹд№ҰпјҢжЎҲжЎҢе·Ұдҫ§дәҰжңүдёҖејҹеӯҗеқҗдәҺеһ«дёҠпјҢжүӢжҚ§е®№еҷЁд»°и§Ҷе°ҠиҖ…пјҢдјјеңЁдёҺе…¶дәӨжөҒпјҢе…¶иә«ж—ҒжңүдёҖи“„еұұзҫҠиғЎйЎ»зҡ„дёӯдәҡиЈ…жү®з”·еӯҗпјҢжүӢжү§иҚҜжқҗеҗ‘еҸёеҫ’зҸӯй’Ұ敬зҢ®гҖӮж•ҙдҪ“жқҘзңӢпјҢиҝҷеј е”җеҚЎйҷӨдәҶеұ•зҺ°еҮәе°ҠиҖ…дёҺж–Үж®ҠиҸ©иҗЁзҡ„иҒ”зі»гҖҒе…¶зІҫйҖҡз»Ҹе…ёзҡ„зү№еҫҒеӨ–пјҢиҝҳзӘҒеҮәејәи°ғдәҶе…¶еҜ№еҢ»ж–№жҳҺзҡ„ж“…й•ҝпјҢдё”еұ•зҺ°дәҶе…¶еҢ»ж–№жҳҺзҹҘиҜҶзҡ„иҺ·еҫ—并дёҚжҳҜе…ЁйғЁеҹәдәҺиҘҝи—Ҹжң¬еңҹпјҢиҝҳеҹәдәҺе…¶еҜ№е…¶д»–ж—ҸзҫӨеҢ»иҚҜж–ҮеҢ–зҡ„дәҶи§ЈдёҺжҺҘзәігҖӮ

еӣҫ11дёӯеҸёеҫ’зҸӯй’Ұд»Қ然еҸҢжүӢдәҺиғёеүҚз»“иҜҙжі•еҚ°пјҢжүҖжҢҒиҺІиҠұи”“дёҠеҲҶеҲ«жүҳжңүз»Ҹ箧дёҺе®қеү‘гҖӮиҝҷе№…е”җеҚЎдёӯеҸёеҫ’зҸӯй’Ұдҫқж—§еӨҙжҲҙзәўиүІеҸёеҫ’е®қеҶ пјҢдҪҶж ·иІҢе‘ҲиҖҒе№ҙзҠ¶пјҢеӨҙеҸ‘е·Із»ҸиҠұзҷҪпјҢз»“и·Ҹи¶әеқҗдәҺиў«зҘҘдә‘дёҺйІңиҠұзҺҜз»•зҡ„е®қеә§д№ӢдёҠпјҢйҮ‘иүІе®қеә§д»Ҙе®қзҹіиЈ…йҘ°пјҢе·ҰеҸідёӨдҫ§еҗ„йӣ•еҲ»жңүдёҖжқЎжёёйҫҷпјҢе°Ҫжҳҫе°ҠиҙөгҖӮеҸёеҫ’зҸӯй’ҰеӨҙйЎ¶жӯЈдёҠж–№зҡ„зҘҘдә‘д№ӢдёҠдёәејҘеӢ’иҸ©иҗЁеҸҠе…¶дј—иғҒдҫҚпјҢд»ҘзӨәеҸёеҫ’жҙ»дҪӣиҪ¬дё–зі»з»ҹзҡ„жәҗеӨҙгҖӮиҸ©иҗЁиғҢеҗҺзҡ„е»әзӯ‘йўҮе…·жұүең°зү№иүІпјҢе…¶дёӨдҫ§дёӢж–№еҸҠж•ҙе№…е”җеҚЎзҡ„е·ҰеҸідёӢи§’еҗ„жңүдёӨдҪҚдёҠеёҲеҪўиұЎиҖ…гҖӮеңЁеҸёеҫ’зҸӯй’Ұзҡ„жӯЈдёӢж–№дёәй»‘иўҚеӨ§й»‘еӨ©дәҺеқҗйӘ‘йқ’й©ҙд№ӢдёҠжӢҘжҠұзң·еұһиҮӘз”ҹдҪӣжҜҚпјҢй»‘иўҚеӨ§й»‘еӨ©жҳҜеҷ¶зҺӣеҷ¶дёҫжҙҫжңҖйҮҚиҰҒзҡ„жҠӨжі•зҘһд№ӢдёҖпјҢеҸёеҫ’зҸӯй’Ұжң¬дәәд№ҹеҚҒеҲҶжіЁйҮҚеҜ№е…¶зҡ„дҝ®жҢҒпјҢдёҚд»…жӣҫз»Ҹз»ҳеҲ¶еӨ§й»‘еӨ©е”җеҚЎпјҢиҝҳжўҰеҲ°иҮӘе·ұжҲҗдёәеӨ§й»‘еӨ©гҖӮжҠӨжі•зҘһзҡ„дёӨдҫ§еҲҶеҲ«дёәжқҘиҮӘе°је©ҶзҪ—зҡ„гҖҒжӯЈеңЁж•¬зҢ®з»Ҹд№Ұзҡ„еӯҰиҖ…пјҢд»ҘеҸҠжқҘиҮӘдёӯеҺҹзҡ„гҖҒжӯЈеңЁж•¬зҢ®иҚүиҚҜзҡ„е®ҳе‘ҳпјҢиҝҷжҒ°жҒ°еұ•зҺ°дәҶеҸёеҫ’зҸӯй’ҰжңҖйҮҚи§Ҷе’Ңж“…й•ҝзҡ„дёӨдёӘйўҶеҹҹпјҢеҚіеЈ°жҳҺе’ҢеҢ»ж–№жҳҺпјҢеҗҢж—¶д№ҹдёәжҲ‘们е‘ҲзҺ°дәҶе…¶дёӨдёӘйқһеёёйҮҚиҰҒзҡ„зҹҘиҜҶжқҘжәҗпјҢеҚідёӯеҺҹе’Ңе°је©ҶзҪ—зҡ„ж–ҮжҳҺгҖӮеҪ“然жӯЈеҰӮе”җеҚЎдҪңе“Ғдёӯз»ҳеҲ¶дәҺеӣӣи§’зҡ„е…«дҪҚдёҠеёҲжүҖд»ЈиЎЁзҡ„еҜ“ж„Ҹгғјж ·пјҢе…¶еӯҰиҜҶйҰ–е…ҲжҳҜе»әз«ӢеңЁеҜ№иҮӘиә«дј з»ҹж–ҮеҢ–зҡ„жұІеҸ–дёҺдј жүҝзҡ„еҹәзЎҖдёҠзҡ„гҖӮ

еӣҫ12иҖҒе№ҙж–Үж®ҠиҸ©иҗЁеҢ–иә«еҪўиұЎеҸёеҫ’зҸӯй’Ұе”җеҚЎд№ӢдәҢ

еӣҫ12иҖҒе№ҙж–Үж®ҠиҸ©иҗЁеҢ–иә«еҪўиұЎеҸёеҫ’зҸӯй’Ұе”җеҚЎд№ӢдәҢ

еңЁеӣҫ12дёӯпјҢеҸёеҫ’зҸӯй’Ұд»Қ然д»ҘиҖҒе№ҙж–Үж®ҠиҸ©иҗЁеҢ–иә«зҡ„еҪўиұЎеҮәзҺ°пјҢж ·иІҢгҖҒе§ҝжҖҒеқҮдёҺеӣҫ11зӣёдјјгҖӮжң¬е№…е”җеҚЎеңЁдё»е°Ҡзҡ„дёҠж–№дёӯеҝғз»ҳжңүж— йҮҸеҜҝдҪӣгҖҒе°ҠиғңдҪӣжҜҚпјҢеҸҠзҷҪеәҰжҜҚгҖӮд»Һе”җеҚЎз»ҳеҲ¶дәҶжӯӨй•ҝеҜҝдёүе°ҠеҲҶжһҗпјҢиҝҷе№…дҪңе“ҒжҲ–е…¶еҺҹжң¬еҫҲеҸҜиғҪдёәеҸёеҫ’зҸӯй’ҰеңЁдё–ж—¶пјҢдёәе…¶зҘҲзҘ·й•ҝеҜҝиҖҢдҪңгҖӮдё»е°ҠдёӢж–№жӯЈдёӯз»ҳеҲ¶дәҶжҜ—жІҷй—ЁеӨ©пјҢе…¶е·ҰеҸідёӨдҫ§еҲҶеҲ«з»ҳжңүй»‘зһ»е·ҙжӢүеҸҠй»„зһ»е·ҙжӢүгҖӮиҝҷе№…е”җеҚЎиғҢжҷҜдёӯзҡ„еұұеіҰе’ҢжӨҚзү©йўҮе…·дёӯеҺҹе·Ҙ笔画зҡ„йЈҺж јпјҢзү№еҲ«жҳҜз”»йқўжңҖеҸідҫ§еҜ№дёӨеҸӘйёҹе„ҝж –дәҺиҠұжһқзҡ„жҸҸз»ҳжғҹеҰҷжғҹиӮ–гҖӮеҶҚеҲҶжһҗж•ҙе№…е”җеҚЎж·Ўйӣ…зҡ„и®ҫиүІпјҢиҝҷз§ҚйЈҺж јеә”еҪ“дёҺжӯӨе№…е”җеҚЎз»ҳеҲ¶дәҺдёҪжұҹең°еҢәпјҢ并иһҚеҗҲдәҶжӣҙеӨҡдёӯеҺҹе…ғзҙ еҲҶдёҚејҖгҖӮ

дёҠиҝ°е…·ж–Үж®ҠиҸ©иҗЁеҢ–иә«еҪўиұЎзҡ„е”җеҚЎеқҮзқҖйҮҚејәи°ғеҸёеҫ’зҸӯй’Ұжҷәж…§зҡ„дёҖйқўпјҢеӣҫ10жүҖзӨәе”җеҚЎејәи°ғдәҶеҸёеҫ’зҸӯй’ҰеңЁи—ҸеҢ»йўҶеҹҹзҡ„й’»з ”дёҺжҲҗе°ұпјҢеұ•зҺ°дәҶдёӯдәҡдј з»ҹеҜ№е…¶дә§з”ҹзҡ„еҪұе“Қпјӣеӣҫ11еұ•зӨәдәҶеҚ—дәҡе’ҢдёӯеҺҹдј з»ҹдёҺеҸёеҫ’зҸӯй’Ұзҡ„еҜҶеҲҮе…ізі»пјӣеӣҫ12жүҖзӨәе”җеҚЎзҡ„з»ҳз”»йЈҺж јдәҰе°Ҫжҳҫе…¶еҜ№дёӯеҺҹе…ғзҙ зҡ„жҺҘзәігҖӮеҸёеҫ’зҸӯй’ҰеҜ№дёӯеҺҹе’Ңе°је©ҶзҪ—ж–ҮеҢ–зҡ„жҺҘзәіеңЁгҖҠзј–е№ҙдј гҖӢдёӯд№ҹжңүеҚҒеҲҶдё°еҜҢзҡ„и®°еҪ•пјҢеҸёеҫ’зҸӯй’ҰдёҖз”ҹдёӯжӣҫдёүиөҙдёҪжұҹпјҢдёӨж¬ЎеүҚеҫҖе°је©ҶзҪ—пјҢеҗҢеҪ“ең°зҡ„ж•…еңҹеҸёгҖҒжҸҗзқЈгҖҒеӣҪзҺӢгҖҒеӯҰиҖ…еқҮжңүж·ұе…ҘдәӨжөҒпјҢе…¶дёӯеҠ еҫ·ж»ЎйғҪи°·ең°е·ҙеҫ·еІ—зҺӢеӣҪзҡ„еӣҪзҺӢжӢүзәіеҗүзү№вҖўй©¬жӢү(1722вҖ”1769еңЁдҪҚ)дёҚд»…дёӨж¬Ўзӣӣжғ…жҺҘеҫ…еҸёеҫ’зҸӯй’ҰпјҢиҝҳеңЁе…¶иҝ”еӣһиҘҝи—ҸеҗҺе°ҶгҖҠиҮӘжҖ§зҰ»еҗҲж №жң¬йҮҠгҖӢгҖҠжіЁз–Ҹиі„гҖӢгҖҠз”ҳйңІи—ҸжіЁз–ҸгҖӢзӯүжўөжң¬е’ҢиҚҜзү©еҜ„еҫҖеә·еҢәпјҢеҸёеҫ’зҸӯй’Ұзҡ„и®ёеӨҡиҜ‘и‘—йғҪд»°иө–дәҺд»–еңЁе°је©ҶзҪ—жҗңйӣҶеҲ°зҡ„ж–Үжң¬гҖӮеҸёеҫ’зҸӯй’ҰеңЁеҢ»ж–№жҳҺйўҶеҹҹжүҖеҸ–еҫ—зҡ„жҲҗе°ұдәҰзҰ»дёҚејҖеҜ№е…¶д»–ж—ҸзҫӨдјҳз§Җж–ҮеҢ–зҡ„еҗёзәіпјҢгҖҠзј–е№ҙдј гҖӢдёӯе°ұжӣҫи®°еҪ•е…¶еңЁдә‘еҚ—е’Ңе°је©ҶзҪ—еӯҰд№ еҢ»иҚҜзҹҘиҜҶзҡ„з»ҸеҺҶгҖӮеҸёеҫ’зҸӯй’Ұзҡ„дҫ„еӯҗе…јејҹеӯҗеҷ¶зҺӣгғ»йўқеҲ—дё№еўһ(1700вҖ”пјҹ)дәҺзҒ«йҳійј е№ҙ(1756)еңЁжЎ‘зҸ еӯңзј–зәӮиҖҢжҲҗзҡ„гҖҠиҜҠиҚҜдәҢе…ғиҰҒиҜҖгҖӢдёӯдёҚд»…и®°еҪ•дәҶдёӯеҢ»з–—жі•пјҢиҝҳж¶үеҸҠдәҶи’ҷеҸӨе’Ңз»ҙеҗҫе°”зӯүж—ҸзҫӨзҡ„еҢ»еӯҰдј з»ҹгҖӮ

е…ӯгҖҒдҪңдёәдј—еҚ°еәҰеҸҠиҘҝи—ҸеӨ§еёҲд№Ӣ继жүҝиҖ…зҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’Ұ

еӣҫ13еұ…дәҺдј—еҚ°еәҰеҸҠиҘҝи—ҸеӨ§еёҲдёӯзҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’Ұе”җеҚЎд№Ӣгғј

еӣҫ13еұ…дәҺдј—еҚ°еәҰеҸҠиҘҝи—ҸеӨ§еёҲдёӯзҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’Ұе”җеҚЎд№Ӣгғј

еӣҫ14еұ…дәҺдј—еҚ°еәҰеҸҠиҘҝи—ҸеӨ§еёҲдёӯзҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’Ұе”җеҚЎд№ӢдәҢ

еӣҫ14еұ…дәҺдј—еҚ°еәҰеҸҠиҘҝи—ҸеӨ§еёҲдёӯзҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’Ұе”җеҚЎд№ӢдәҢ

еӣҫ15еұ…дәҺдј—еҚ°еәҰеҸҠиҘҝи—ҸеӨ§еёҲдёӯзҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’Ұе”җеҚЎд№Ӣдёү

еӣҫ15еұ…дәҺдј—еҚ°еәҰеҸҠиҘҝи—ҸеӨ§еёҲдёӯзҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’Ұе”җеҚЎд№Ӣдёү

еӣҫ13гҖҒеӣҫ14гҖҒеӣҫ15дёӯдёүе№…еёғеұҖзӢ¬зү№зҡ„е”җеҚЎеқҮе°ҶеҸёеҫ’зҸӯй’ҰзҪ®дәҺеҚ°еәҰеҸҠиҘҝи—Ҹзҡ„еӨ§еёҲзҫӨеғҸдёӯгҖӮеңЁдёүе№…е”җеҚЎдёӯпјҢеҸёеҫ’зҸӯй’ҰеқҮеӨҙжҲҙзәўиүІеҸёеҫ’е®қеҶ гҖӮеӣҫ13дёӯе…¶дҪҚдәҺеҸідёӢи§’пјҢиә«дҪ“йқўеҗ‘е·ҰеүҚж–№пјҢйңІеҮәеӣӣеҲҶд№Ӣдёүзҡ„йқўе®№пјҢе‘Ҳйқ’е№ҙж ·иІҢпјҢе·ҰжүӢж–Ҫи§Ұең°еҚ°пјҢеҸіжүӢз»“иҜҙжі•еҚ°пјӣеӣҫ14дёӯеҸёеҫ’зҸӯй’ҰдҪҚдәҺз”»йқўдёӯеӨ®жӯЈеүҚж–№пјҢз»“йҮ‘еҲҡи·Ҹи¶әеқҗпјҢе·ҰжүӢдәҺиғёеүҚз»“иҜҙжі•еҚ°пјҢжүӢжҢҒзҡ„иҺІиҠұи—Өи”“дёӯжүҳжңүж–Үж®ҠиҸ©иҗЁзҡ„жҷәж…§е®қеү‘пјҢеҸіжүӢж–ҪдәҲж„ҝеҚ°пјҢе‘Ҳдёӯе№ҙж ·иІҢпјӣеӣҫ15дёӯеҸёеҫ’зҸӯй’Ұеұ…дәҺз”»йқўе·ҰдёӢи§’пјҢжүӢжҢҒз»Ҹд№ҰпјҢиә«дҪ“йқўеҗ‘еҸіеүҚж–№пјҢйңІеҮәеӣӣеҲҶд№Ӣдёүзҡ„йқўе®№пјҢе‘ҲиҖҒе№ҙж ·иІҢгҖӮиҝҷдёүе№…е”җеҚЎеңЁеёғеұҖгҖҒиғҢжҷҜпјҢд»ҘеҸҠиүІи°ғзӯүж–№йқўйғҪеҸ—еҲ°дәҶдёӯеҺҹйЈҺж јзҡ„еҪұе“ҚгҖӮ

дёүе№…е”җеҚЎеқҮеңЁжҜҸдҪҚдёҠеёҲзҡ„иә«иҫ№ж ҮжіЁдәҶеҗҚеҸ·пјҢдҪҶд»…жңүеӣҫ14е’Ңеӣҫ15е°ҡдҫқзЁҖеҸҜиҫЁгҖӮеӣҫ15дёӯеҗҺжҺ’зҡ„дәәзү©д»Һе·ҰиҮіеҸідҫқж¬Ўдёә:еҗһејҘгғ»жЎ‘еёғжүҺ(7дё–зәӘ)гҖҒеҚҡдёңгғ»д№”еҲ—еҚ—жқ°(1376вҖ”1451)гҖҒзҷҪиӢҘжқӮзәі(8дё–зәӘ)гҖҒ第д№қдё–еҷ¶зҺӣе·ҙж—әз§ӢеӨҡеҗүгҖҒеҷ¶з“ҰиҙқеҲҷ(9дё–зәӘ)гҖҒеӨҡзҪ—йӮЈд»–(1575вҖ”1634)пјӣеүҚжҺ’зҡ„дәәзү©д»Һе·ҰиҮіеҸідҫқж¬Ўдёә:е®ҮеҰҘгғ»дә‘дё№иҙЎеёғгҖҒиҗЁй’ҰвҖўиҙЎеҷ¶е®Ғжіў(1092вҖ”1158)гҖҒйҮҠиҝҰеҚҙдё№(1428вҖ”1507)гҖҒеҸёеҫ’зҸӯй’ҰгҖҒйҫҷй’Ұз»•з»ӣе·ҙ(1308вҖ”1364)гҖӮеӣҫ14еҗҺжҺ’зҡ„дәәзү©д»Һе·ҰиҮіеҸідҫқж¬Ўдёә:дё–дәІгҖҒйҫҷж ‘гҖҒеҠҹеҫ·е…ү(6дё–зәӘ)гҖҒйӮ¬еқҡзҷҪзҺӣ(1450вҖ”1521)пјӣдёӯжҺ’зҡ„дәәзү©д»Һе·ҰиҮіеҸідҫқж¬Ўдёә:жңҲз§°гҖҒж…ҲжҠӨ(1и…®7вҖ”1085)гҖҒзәіиӢҘе·ҙгҖҒеҰҷеҗүзҘҘз§°гҖҒжҜ—еҚўе·ҙ(8вҖ”9дё–зәӘ)гҖӮеҸёеҫ’зҸӯй’Ұз«ҜеқҗдәҺдёҠиҝ°еҚ°еәҰдёҺиҘҝи—ҸеӨ§еёҲ们зҡ„иә«ж—ҒпјҢж—ўеұ•зҺ°дәҶе…¶дј жүҝзҡ„и„үз»ңпјҢд№ҹиұЎеҫҒзқҖе…¶жӯЈд»ЈиЎЁд»–们ејҳдј ж•ҷжі•гҖӮеӣҫ14дёӯе”җеҚЎжӯЈдёӢж–№зҡ„йўҳи®°д№ҹжҳҺзЎ®жҸҗеҮәеҸёеҫ’зҸӯй’ҰжҳҜиҝҷдәӣеӨ§еёҲд№ӢеҠҹеҫ·зҡ„继жүҝиҖ…гҖӮ

дёғгҖҒз»“иҜӯ

еҸёеҫ’зҸӯй’ҰдәҺи—ҸеҺҶйҳҙеңҹе…”е№ҙ(1699)еҚҒдёҖжңҲеҚҒдёғж—ҘиҜһз”ҹдәҺеә·еҢәеҫ·ж јйҳҝжҙӣең°еҢәеҗҚдёәйЎ¶д»ҒеІ—зҡ„ең°ж–№пјҢдә”еІҒж—¶е°ұе·ІејҖе§ӢдәҶеҗҜи’ҷйҳ¶ж®өзҡ„еӯҰд№ гҖӮйқ’е°‘е№ҙж—¶жңҹпјҢеҸёеҫ’зҸӯй’Ұи·ҹйҡҸ第八世еӨҸзҺӣе·ҙгҖҒ第еҚҒдәҢдё–еҷ¶зҺӣе·ҙ(1703вҖ”1732)гҖҒ第дёүдё–е“ІйңҚжҙ»дҪӣ(1653вҖ”1730)зӯүеҗ„ж•ҷжҙҫй«ҳеғ§еӯҰд№ еҗ„з§ҚжҳҺеӨ„гҖӮеҸёеҫ’зҸӯй’ҰдёҖз”ҹдёӯжӣҫдә”ж¬ЎеүҚеҫҖеҚ«и—Ҹең°еҢәгҖҒдёӨж¬ЎеүҚеҫҖеҠ еҫ·ж»ЎйғҪи°·ең°гҖҒдёүж¬ЎеүҚеҫҖдә‘еҚ—дёҪжұҹең°еҢәпјҢеңЁжүҖеҲ°д№ӢеӨ„жҗңйӣҶз»Ҹе…ёпјҢеӯҰд№ еҗ„ең°еҹҹиүәжңҜгҖҒеҢ»иҚҜзӯүйўҶеҹҹзҡ„дј з»ҹпјҢдҪҝе…¶ж—ҘеҗҺзј–зәӮгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢгҖҒз»ҳеҲ¶гҖҠеҰӮж„Ҹи—ӨгҖӢе”җеҚЎз»„з”»зӯүжҲҗдёәеҸҜиғҪгҖӮжӯЈеҰӮе…¶иӮ–еғҸз”»е”җеҚЎжүҖеұ•зҺ°зҡ„дҝЎжҒҜгғјж ·пјҢеҸёеҫ’зҸӯй’ҰдёӘдәәжҲҗе°ұзҡ„еҸ–еҫ—ж—ўзҰ»дёҚејҖе…¶ж·ұж·ұжүҺж №зҡ„и—Ҹж–ҮеҢ–дј з»ҹпјҢд№ҹдёҺе…¶еҗҢе‘Ёиҫ№дәәзҫӨе’Ңж–ҮеҢ–зҡ„дәӨеҫҖдәӨжөҒдәӨиһҚеҜҶдёҚеҸҜеҲҶгҖӮ

жң¬ж–ҮдёӯжүҖеұ•зӨәзҡ„еҸёеҫ’зҸӯй’ҰиӮ–еғҸдё»йўҳе”җеҚЎпјҢеӨҡз»ҳеҲ¶дәҺе…¶дҪҸдё–д№Ӣж—¶жҲ–еңҶеҜӮеҗҺдёҚд№…пјҢдёҚд»…еңЁжҸҸз»ҳеҸёеҫ’зҸӯй’Ұзҡ„ж ·иІҢгҖҒиЈ…жқҹзӯүж–№йқўиҫғдёәеҶҷе®һпјҢиҖҢдё”з”»йқўз»ҶиҠӮд№ӢеӨ„жүҖеұ•зӨәзҡ„дҝЎжҒҜд№ҹеҸҜд»ҘдёҺгҖҠзј–е№ҙдј гҖӢзӯүеҸІж–ҷзӣёдә’еҚ°иҜҒпјҢеҸҚжҳ дәҶж—¶дәәеҝғзӣ®дёӯеҸёеҫ’зҸӯй’Ұзҡ„еҪўиұЎе’Ңең°дҪҚгҖӮеңЁиҝҷдәӣе”җеҚЎдёӯпјҢз”»еёҲеұ•зҺ°дәҶеҸёеҫ’зҸӯй’ҰдҪңдёәеӯҰиҖ…гҖҒгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢж ЎеӢҳиҖ…гҖҒе”җеҚЎиөһеҠ©дәәгҖҒи®Іжі•дёҠеёҲгҖҒж–Үж®ҠиҸ©иҗЁеҢ–иә«пјҢд»ҘеҸҠдј—еҚ°еәҰеҸҠиҘҝи—ҸеӨ§еёҲд№Ӣ继жүҝиҖ…зҡ„еҪўиұЎпјҢиҝҷдәӣеҪўиұЎеңЁе”җеҚЎзҡ„еұ•зӨәдёӯеҸҲеҫ—еҲ°дәҶеҸҚеӨҚејәеҢ–пјҢдҪҝеҫ—еҸёеҫ’зҸӯй’ҰеңЁеңҶеҜӮеҗҺд»ҘеҸҰгғјз§ҚеҪўејҸеҜ№жӣҙе№ҝжіӣзҡ„дәәзҫӨ继з»ӯеҸ‘жҢҘзқҖе®—ж•ҷе’Ңж–ҮеҢ–еҪұе“ҚгӮ«гҖӮеҗҢж—¶пјҢиҝҷдәӣиүәжңҜдҪңе“Ғд№ҹжҳҜ18дё–зәӘиҘҝеҚ—иҫ№з–Ҷең°еҢәеӨҡж°‘ж—ҸдәӨеҫҖдәӨжөҒдәӨиһҚзҡ„е…·дҪ“дҫӢиҜҒгҖӮ

дҪңиҖ…з®Җд»Ӣпјҡе§ҡ婧еӘӣпјҲ1991вҖ” пјүпјҢеҘіпјҢиҫҪе®Ғй”Ұе·һдәәпјҢйҷ•иҘҝеёҲиҢғеӨ§еӯҰе®—ж•ҷз ”з©¶дёӯеҝғеҠ©зҗҶз ”з©¶е‘ҳпјҢз ”з©¶ж–№еҗ‘пјҡиҘҝи—Ҹе®—ж•ҷеҸІгҖҒжұүи—Ҹж–ҮеҢ–дәӨжөҒеҸІгҖӮ

еҹәйҮ‘йЎ№зӣ® пјҡеӣҪ家зӨҫ科еҹәйҮ‘йқ’е№ҙйЎ№зӣ®гҖҠж°‘ж—ҸдәӨеҫҖдәӨжөҒдәӨиһҚи§ҶйҳҲдёӢзҡ„еә·еҢәй«ҳеғ§еҸёеҫ’зҸӯй’ҰпјҲ1699/1700вҖ”1774пјүз ”з©¶гҖӢпјҲ23CMZ007пјүйҳ¶ж®өжҖ§з ”究жҲҗжһңгҖӮ

еҺҹеҲҠдәҺгҖҠеҚ—дә¬иүәжңҜеӯҰйҷўеӯҰжҠҘпјҡзҫҺжңҜдёҺи®ҫи®ЎзүҲгҖӢ 2024е№ҙ第5жңҹпјҢеҺҹж–ҮеҸҠеӣҫзүҮзүҲжқғеҪ’дҪңиҖ…е’ҢеҺҹеҚ•дҪҚжүҖжңүгҖӮ