20年的风染白了鬓角,却未曾吹散拉萨河谷那片明亮的阳光。

看到西藏自治区庆祝成立60周年的消息和举办各种活动,不禁想起20年前那个初到拉萨的清晨。恍惚间看见那辆穿行在5000米山口的大巴,经幡在窗外猎猎作响,车厢里的笑声中混着缺氧的喘息,这些早已沉淀为记忆里一坛甘洌的青稞酒。

2005年初秋,恰逢西藏自治区成立40周年大庆,我们这支艺术团迎着晨光踏上了雪域高原——以中央民族歌舞团的演员为班底,并邀请一众舞台知名艺术家。行囊里不只有行头乐器,更有全国各族人民的祝福,人人怀着满心的使命感。

初到高原,前三日适应期,除了一些短途的出行,我们都尽量多休息多喝水,少剧烈运动。与其说适应,不如说是高原在教我们如何与它同频共振。

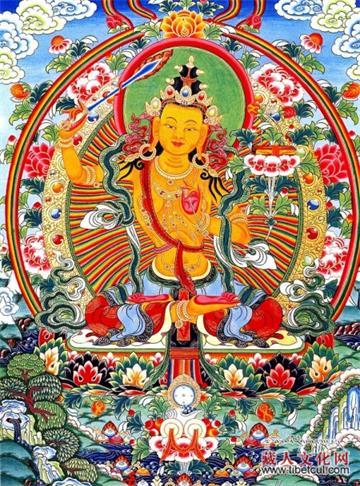

初见布达拉宫,所有词句都无法表达当时的心灵震撼。红白宫墙自云端垂落,每块砖石仿佛都在讲述着千年的风霜与虔诚。转经道上,朝圣者的身影起伏成了流动的诗。我们跟着向导抚过玛尼石,那些被无数只手磨亮的石头,低诉着千年祈愿。相声演员刘伟用京腔跟转经老阿妈道"扎西德勒",老人的笑容如酥油灯,一股暖意直淌进心底。站在布达拉宫的最高处,金顶在阳光下闪耀光芒,风裹着经筒嗡鸣声从耳边掠过,远处的雪山在云里若隐若现,脚下宫殿稳如磐石。恍惚间明白:“这哪里是建筑,分明也是凝固的史诗。”

演出当晚,西藏人民会堂亮如白昼,空气里凝着细碎的星光,仿佛千百颗靠近的心。舞蹈演员的登台拉开了演出的序幕,他们身着艳丽的服装,踩着鼓点旋转,裙摆扬起时恰似高原绽放的格桑花。可谁都知道,每一个轻盈的转身背后,都是与缺氧的无声对抗。有演员跳完一段舞蹈后,刚迈到侧台便扶着栏杆大口喘气,急忙将吸氧管放到唇边,胸口起伏得像揣着不安分的鼓。可当旋律再次响起,他们抹了把额头的汗,又挺直脊背登上舞台,旋转、跳跃,每一个动作依旧精准有力,仿佛未有过方才的缺氧与疲惫。

台下观众看得分明,掌声如潮水般一次次涌起,那其中既有心疼,更有深深的敬意。郭瓦加毛吉的藏族歌曲,带着浓浓的雪域气息,引发台下观众的共鸣;曲比阿乌的《情深意长》,带着山野索玛花的清香飘荡;姜昆和戴志诚的相声逗得全场欢笑,一句不太流利的藏语"我们缺氧但不缺热情",更是获得了雷鸣般的掌声。那晚,各族文艺工作者汇聚一堂,用歌舞、笑语诉说心声,艺术之花在雪域绚烂绽放。

演出的余温尚未消散,带着与拉萨同胞的情谊,艺术团分赴各地表演。乘车去往山南的路上,藏族向导自豪地介绍:“前面就是雅砻河谷,再往前那山巅上便是雍布拉康,这里是西藏文明的发祥地。石缝间镶嵌着格萨尔王的传说,第一块农田孕育最早的青稞穗,宫殿雍布拉康见证了吐蕃王朝的兴起……"

到了雍布拉康脚下,不知谁先开了嗓,歌声便在车里漫开了。相声演员周炜还即兴编起了快板:"雅砻河谷水弯弯,青稞熟了金灿灿",韵脚裹着河谷的风,把山光水色全串成了鲜活的画卷。透过车窗,我们忽然看见几个孩子在追着车跑,手里的国旗红得耀眼,大家纷纷向他们挥手示意。

山南的夜来得早,月光给村庄、寺庙金顶镀上一层银辉,周围一片寂静,只剩下经幡飘动的声音。歌唱家马文娥第二天要担任主持,为了不打扰他人,她躲进洗手间对着墙壁轻声练习,手势起落,声音压低。灯光昏黄,瓷砖上她的剪影格外坚定,直到天边泛白。次日登台,她的声音清亮得像山涧泉水。

林芝的记忆总裹着层雾。乘车途径5000米的米拉山口时,大家裹紧外套在经幡下合影。车再往前开,钻进原始森林里,雾气像纱巾绕着树,有人说像瑞士,曲比阿乌说:"比瑞士多了神灵气。"

时光如水,20年一晃而过。如今,老师们鬓发更白,我们偶尔相聚,每次都会说起那趟高原行。布达拉宫的金顶、米拉山口的风,侧台的吸氧管、洗手间的那盏灯,这些片段仍在我们的记忆里闪光。那些日子被高原阳光浸透过,连回忆都带着暖烘烘的温度,也许再过20年,依旧是热的。

这趟旅程,我们把一部分自己永远留在了雪域,又将高原的风与光妥帖地带在身边。二十载岁月流转,高原的风仍在传递着这份情谊,一如高原上的经幡,每一次飘动,都是最美好的祝福。

王晓霞,满族。中央民族歌舞团国家一级作词、文化和旅游部高级职称评审委员会委员、第八次全国作家代表大会代表。中国作家协会会员、中国音乐文学学会常务理事、副秘书长。主要作品《民族团结颂》《白山黑水情意长》《我的家乡在兴安岭上》《华夏风》《旗袍》等。曾获建国50周年全国征歌一等奖和优秀奖等其他奖项。