摘要:本文以中尼边境绒辖乡区域发现的一对翼兽为调查研究的对象,追溯翼兽在藏文史料中的称谓源流,并将翼兽置于中原麒麟,并深受尼泊尔加德满都河谷格里芬的类型学中比较,辨识其最终身份为麒麟尼泊尔石刻工艺的影响作了分析;最后以十八世纪中尼廓尔喀之战为切入点,探讨了绒辖翼兽出现与清中央对边境管理的附属措施或与尼泊尔(廓尔喀)宗属关系正式确立后“贡麒麟”习俗之间的潜在联系。

关键词:绒辖乡;翼兽;麒麟;清朝

笔者根据日喀则博物馆巴桑次仁馆长所提供的线索,了解到中尼边境某寺藏有一对石雕翼兽像。这对翼兽像作为中尼边境乃至西藏境内首次发现的此类文物,对汉藏文化交流乃至中尼文化的互动具有极其重要的意义。2024年7月笔者进行了实地考察,并采集了相关数据,随后,通过查阅相关的历史文献与图像资料,对翼兽的概况、身份、艺术风格及其相关历史背景等做了初步梳理,如有不妥之处,恳请各位批评指正。

一、翼兽的概况

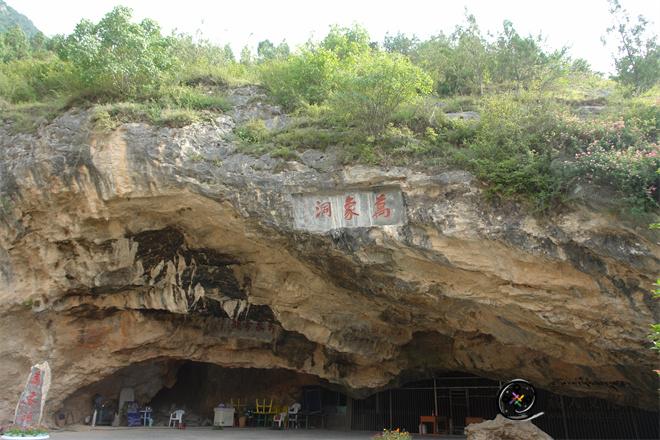

这对翼兽现藏于西藏自治区日喀则市定日县绒辖乡往中尼边境方向的曲瓦寺,地理位置东经86°19'15”、北纬28°23'5”,海拔3239米(如图1)。曲瓦寺又名曲嘎寺,现为协格尔曲德寺的属寺,相传藏传佛教噶举派的创始人米拉日巴大师曾圆寂于此,现存寺庙为近年重建。翼兽现摆放在主殿门口左右两侧,现状描述如下:

图1位置示意图

图1位置示意图

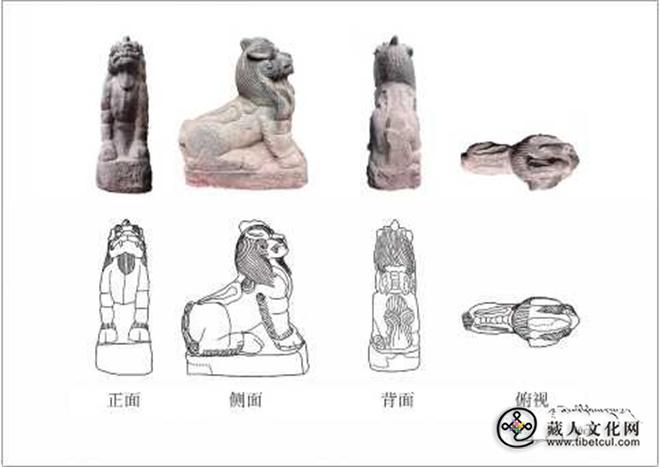

左右翼兽皆雕蹲坐于踏板上,用两块花岗岩整石雕刻。左翼兽踏板为长方形,高15cm,宽37cm,长80cm;翼兽像蹲坐,头部仰起呈昂首状,头顶两侧卷曲纹理的双角向后弯曲,正中间有一向后凸出脊状肉赘。前额、鼻梁略微隆起,双眼圆睁,直视前方;抿嘴露獠牙,鼻梁和嘴角两侧刻有髯,颌下有一簇直线刻画的胡须紧贴胸部。前肢撑地,使用曲线刻画关节,蹄部与腿部连接处刻有毛发,胸前有一条脊线。翼兽侧面整体呈三角蹲姿状,鬃毛下垂至肩部两侧,间隔疏松,排列整齐。蹲姿与踏板之间并不镂空。肢体边缘刻画有肘毛,另在颈部发尾末端及腮部,四肢顶端饰有旋涡纹。背部中央疑是因为蹲坐状而挤出的七条褶纹而两侧双翼则以凸线构成,大小比例较为失调,具写意而非写实样式。尾巴比较粗短,从臀部沿脊背向上伸出呈“十字架”形状。翼兽像高86cm,身长78cm,身部最宽处为34cm(如图2)。

图2左侧翼兽

图2左侧翼兽

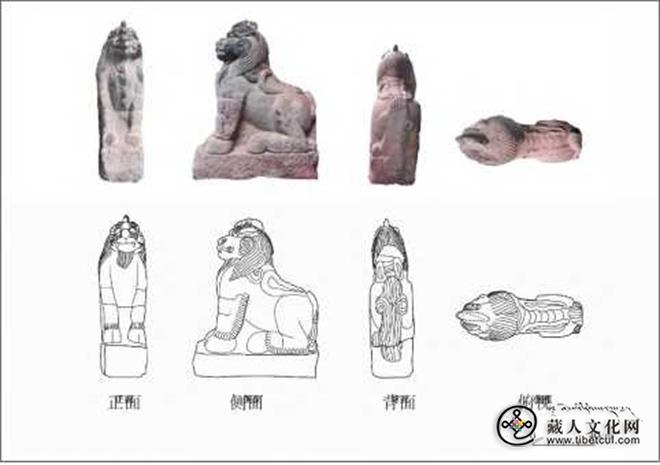

右翼兽整体形象虽与左翼兽相同,具体大小尺寸和部分造型纹样处理上略有区别。右翼兽的长方形踏板高16cm,宽26cm;身高85cm,身长71cm,身宽30cm。整体测量数据看右翼兽略小于左翼兽。在造型纹样上右翼兽不仅不见胸前脊线,颈部无鬣毛,前肢腋下无旋涡纹,且背部只有有六条水波纹(如图3)。

图3右侧翼兽

图3右侧翼兽

综上情况分析,以上异同点预示着雌雄的区别,即左翼兽为雄性而右翼兽为雌性。

二、有翼兽的渊源及艺术风格的界定

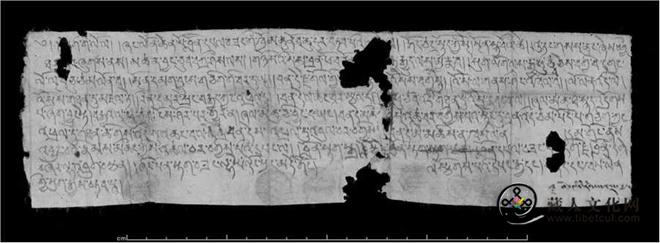

吐蕃时期以来,以天马为主的有翼兽在藏文中称之为“吉朗”,如英藏敦煌文书IOLTibJ738中出现“神圣的吉朗”,所指物为马匹,但未描述其具体形象。

吐蕃金银器和丝织品上有许多翼兽,但主要是以马、狮子、鹿、羊为主,带双翼,也有带独角。后来的著名藏文历史典籍如12世纪的《娘氏宗教源流》、13世纪的《第吴宗教源流》也会出现“马吉朗”一词。而苯教仪轨文书《穆乔丧葬仪轨》的丧葬仪轨文书中写到“马头长角者为马吉朗,飞跃于一切鬃毛物种之上”。另一本13世纪苯教史书又写到“天马吉朗大步伐,敬献辛饶为坐骑”,其中天马作为吉朗的形容词。另一本史料记录为“神圣吉朗带有风的翅膀”等,称谓与其物种所具有的独角或翅膀等特征与汉语中的“麒麟”相似,应该是源自汉语“麒麟”的借词。但在吐蕃时期,翼兽作为瑞兽物种,沿着丝绸之路从萨珊波斯传至中亚各国,乃至大唐,均受到极高的尊崇。尽管各区域在图像表达上具有共性,但其背后所蕴含的象征意义的多样性远超其称谓的复杂性,故本文不对此作进一步的讨论。

随着吐蕃政权的解体及佛教文化兴盛,部分翼兽图像作为吉祥物在造像背屏和壁画中,如降伏逆缘图中有出现,但总体而言,其形象呈现出逐渐淡化乃至消失的趋势,上述偶尔出现的翼兽,仅在其与其他物种结合时才具有象征意义,而不会单独出现。

绒辖曲瓦寺的翼兽就是一种集多种动物特征于一身的图像,此类图像在西藏尚未发现,因此研究工作具有一定的挑战性。但我国中原地区和尼泊尔存在着相似的瑞兽,如麒麟和格里芬,接下来我们将翼兽放在其中作进一步的比较分析。

麒麟作为中国传统的瑞兽,其起源可以追溯到《山海经》,通常被认为是仁慈、祥瑞的象征。其形象融合了龙首、鹿角、麋身、马蹄和牛尾等特征,集中体现了自然界中各种动物美的集大成,不仅具备兽类动物的自然特征,还凸显了超自然的理想化形式美感,蕴含着虎的威猛,狮的雄浑,鹿的矫健,龙的华美等,从而形成了饱含东方艺术魅力的神灵瑞兽。自汉代以来历朝历代存留有比较多的实物资料,但并不是所有麒麟都具备以上相同的特征要素,偶尔也会出现狮身带爪子的图像。从形象类推,绒辖曲瓦寺翼兽基本具备龙首、狮身、马蹄和牛尾的特征。然而,从整体的姿势到狮身的设计,其展现出的温和形象以及充满象征意义的翅膀,都与内地普遍推崇的麒麟形象之间存在着显著的差异。

而绒辖曲瓦寺邻近的尼泊尔加德满都河谷自16世纪以来,主要庙宇出现了另一种有翼兽即格里芬。格里芬源自希腊神话,是一种传说中的动物,它有狮子的身体、尾巴和腿,有鹰的头和翅膀。如加德满都坎古(Cangu)的纳拉亚纳(Narayana)神庙前的格里芬(如图4左);如17世纪的纳拉亚纳・曼迪尔(NarayanaMandir)的台阶上同时出现狮子和格里芬像(如图4右);以及18世纪巴斯果帕拉(Barsagopal)石塔塔基的四周有格里芬图像。对此以上尼泊尔加德满都河谷的格里芬图像与绒辖曲瓦寺的翼兽形象,我们不难发现两者在姿势、狮身特征、头角、双耳及姿势,乃至沿着肢体边缘毛发纹理的处理上,均具有一定的共性,但同样也不缺乏个性,格里芬分层成绺波浪式的鬃毛和展翅的双翅与曲瓦寺翼兽的垂直线刻式和写意象征性存在视觉上的较大差异,格里芬的五官鸟脸和四爪特征与绒辖曲瓦寺翼兽的兽面四蹄形成了鲜明的对此,后者仅在麒麟身上可见。

图4加德满都河谷格里芬 采自施罗德《尼泊尔石刻》

图4加德满都河谷格里芬 采自施罗德《尼泊尔石刻》

综合以上分析,绒辖曲瓦寺翼兽具备龙首、狮身、马蹄、牛尾四大特征,这些是格里芬图像所不具备的,因此其身份应归类为麒麟。然而,从艺术风格和エ艺角度来看,曲瓦寺翼兽与尼泊尔加德满都的格里芬之间存在更多共性,而中原地区目前缺乏可与之比较的石刻像,因此,笔者认为曲瓦寺翼兽很可能是由中尼边境地区精通相关技术的尼泊尔工匠或加德满都河谷的艺大制作。尼泊尔工匠对中原麒麟的具体造型并不熟悉,有时会凭借想象或结合他们熟悉的格里芬的元素进行重新设计,从而形成了以上两种瑞兽融合的形象,其制造年代大致可推断为公元17至18世纪。此外,中尼边境一带的交通要道上,跨文化交流的物证相对比较丰富,例如唐代,著名使节王玄策留下来的摩崖石刻以及受汉文化影响的龟趺碑座,还有尼泊尔风格的石雕像和石塔;元代,以阿尼哥为代表的尼泊尔艺大来藏,不仅参与了萨迦寺的修建,还随八思巴前往元大都担负起皇家寺庙的兴建任务;清代,清军在进军要道崖壁上凿有“招提壁垒”石刻,吉隆镇内多吉萨伦玛现存一对17至18世纪准尼泊尔式石狮子。

三、关于翼兽相关历史背景的讨论

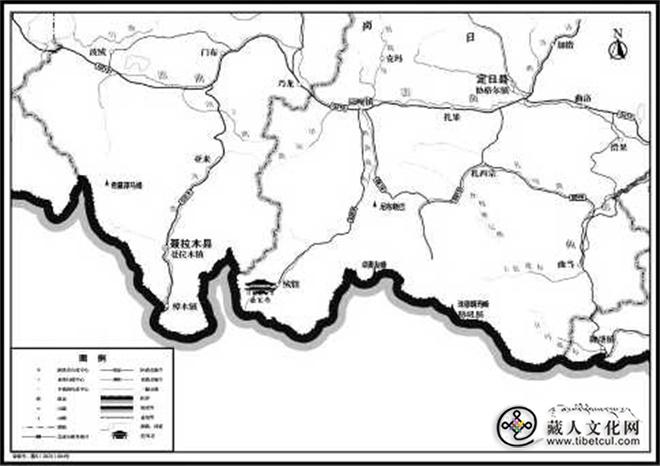

若将绒辖曲瓦寺翼兽的所属年代界定为公元17至18世纪,则麒麟在边境地区的出现,或许与廓尔喀(尼泊尔)两次入侵西藏从而加强边境地区管理及清中央政权宗属关系正式确立有关。

廓尔喀,在卫藏西南,与巴勒布各部相邻,巴勒布三汗曰阳布、曰叶楞、曰廓库木,后皆为廓尔喀酋博纳喇赤吞并,及小部落二十三。《卫藏通志》载:乾隆五十三年。廓尔喀侵犯藏境,唐古忒私和,廓尔喀谴使进纳表供。又言:乾隆五十六年,秋七月,廓尔喀复扰后藏边界,占据聂拉木。首次入侵,驻藏大臣与西藏僧俗界联合清廷特使巴忠,以贿和方式同廓尔喀达成退兵协议;二次入侵,清调集大军入藏,最后收复失地且深入廓境纳降。福康安在乾隆五十七年十二月拟定的《酌筹藏内善后章程》内明言已根据乾隆皇帝的谕旨在济咙、聂拉木、绒辖等处边界设立鄂博。尤其颁布《钦定藏内善后章程二十九条》后,划定中尼之间的边界,同时在普兰、樟木、吉隆、察隅、绒夏(今定日县境)、日土等中尼边境地区设立鄂博,也有驻兵管理。甚至以此侵略为契机,确立了清中央政权和尼泊尔之间宗属关系,此后尼泊尔开启了进贡之俗。

翼兽发现地绒辖不仅是前后两次遭受入侵的主战场,同时也是中尼交流往来的主要通道之一。根据《卫藏通志》所述:“一系定日地方,为聂拉木、济咙、绒辖要路,又可通往萨喀等处,途径纷歧。惟定日、江孜两处,为各部来藏咽喉必经之路”。“查西藏边界,如济咙、聂拉木、绒辖、噶尔达、萨喀、昆布等处,均与廓尔喀道路相通.......聂拉木外札木地方之铁索桥,及绒辖边界,均已设立鄂博,厘定疆域......”等内容,不难发现绒辖在当时具有重要的战略地位,是边疆各地来藏的咽喉要道,后来竖立的诸界碑中至今唯有绒辖界碑得以留存。

据此分析,该地区翼兽的出现与以下两个因素相关:首先是与中尼边境地区设立鄂博与驻兵地点的附属设施有关。边境区域的驻兵哨所等地安置中国传统的麒麟,以宣誓祖国对西藏的主权,例如拉萨的驻藏衙门大门两侧竖立有一对狮子;其次是和明代流行的“麒麟外交”有关。随着廓尔喀降服,朝贡习俗得以开启,以乾隆五十七年为例,除方物外,有驯象五只。明朝政府官方档案所修的《明史》中保留了若干“贡麒麟”的史料。廓尔喀通过“麒麟外交”加入清天朝宗藩朝贡联盟,以确立清朝作为中华朝贡体系中心的政治目的,但朝贡并不是年年进京,也存在藏内进行的案例,因此笔者认为这对翼兽很可能是朝贡之物,只是最终留在了中尼边境区域。

综上所述,麒麟这一自古以来在中国神话传说中占据重要地位的神兽,本文大胆提出了两种可能的推测,但要深入探究并验证这些推测的真实性,尚需进行更多深入的研究工作。曲瓦寺麒麟在工艺特征上的独一无二性,不仅体现了多元文明互相交融的独特性,而且成为了不同民族交往、交流、交融的生动体现。它对中国本土麒麟文化的演进,以及推动跨界、跨境文化的交流,都具有极其重要的价值和意义。

作者简介:夏吾卡先,西藏大学中华民族共同体研究院研究员;廖悦,西藏大学艺术学院美术学2023级硕士研究生。

基金项目:本文系西藏社科联2023年“揭榜挂帅”重大课题“考古视域中的西藏与祖国关系史研究”(项目编号:23XZLTBGS03)阶段性成果。

原刊于《西藏艺术研究》2024年第4期,注释及引用略,原文版权归作者及原单位所有。