摄影:觉果

摄影:觉果

摘要:敦煌、黑水城出土的吐蕃文契约、西夏文契约,皆因汉文契约的纽带作用,在契约文书格式方面有相似之处。不论是吐蕃文契约,还是西夏文契约,契约的开头皆为立契时间,然后是契约主体内容,接着是违约纳罚,最后是签字画押,契约的整个程式基本上一致。通过探讨吐蕃文契约、西夏文契约间的相似点与不同点,探寻文书格式背后的社会习惯法,对研究中古中国西北地区吐蕃、党项等经济社会活动具有重要的意义。

关键词:敦煌;黑水城;吐蕃文;西夏文;契约文书

19世纪末20世纪初,在中国西北的敦煌、吐鲁番、黑水城等地出土了众多的文献文物,其中含有大量与法律、经济有关的契约文书。这些用不同文字书写的诸民族契约文书,单从格式直观而言,对于我们了解古代居住在西北的人们社会经济活动有重要的作用。从一份契约文书的格式,我们不仅能了解到古代人们行用的书式、章法,如尼雅遗址出土的佉卢文契约、敦煌出土的粟特文契约,而且通过这些不同文字的文书格式,能判断出个别契约文书间的借鉴与传承关系,如吐鲁番出土的汉文、回鹘文契约,黑水城出土的西夏文、蒙古文契约,甚至对不同地区的契约文书是否关联都具有关键性的解锁功能,如敦煌出土的吐蕃文契约、黑水城出土的西夏文契约,等等。而最后一种也是本文研究的对象,即敦煌出土的吐蕃文契约与黑水城出土的西夏文契约格式比较。在此,笔者并不想从契约的种类如买卖、借贷、雇佣、租赁等铺展开来论述,仅从买卖契约入手,探讨两种文字契约文书的格式,管窥契约文书背后的古代社会关系。

通常情况下,一份契约文书的格式包括立契时间、立契双方、立契缘由、立契标的物、立契的规制、契约末尾的画押,还有证人、保人,等等。简而言之,即立契时间、契约内容(如交易双方、交易物品、违约处罚)、见证人、画押等。根据契约的不同种类(主要有借贷契约、雇佣契约、买卖契约、赁租契约),这些契约文书又有一些差异,如买卖契约附加有买卖物品的价格,借贷契约附加有偿还物品的期限,租赁契约附带有土地的“四至”、房屋的占地面积,雇佣契约对雇价和被雇者的义务规定,等等。为展现前述契约文书的格式,笔者择要选取敦煌出土的吐蕃文契约、黑水城出土的西夏文契约,契约种类皆为买卖牲畜契,下面将对其契约文书格式作一比较。不足之处,祈请方家批评指正。

一、吐蕃文契约文书格式

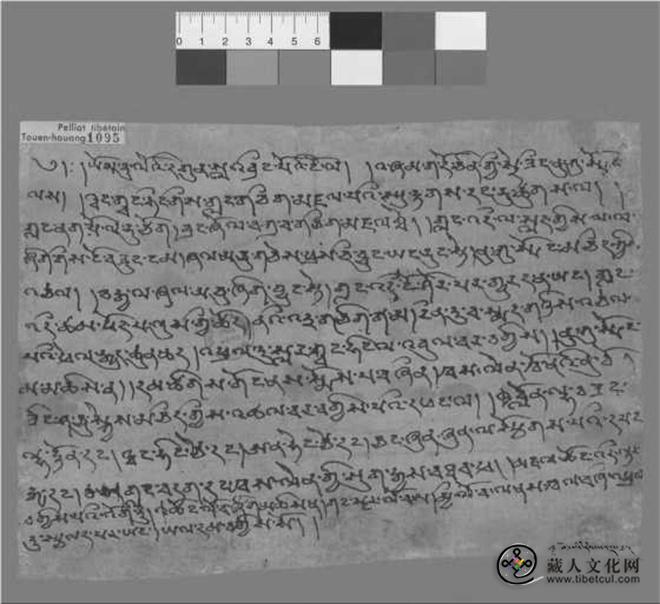

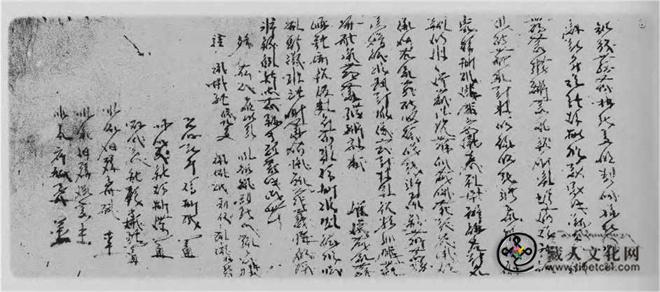

20世纪初,含有吐蕃文契约的吐蕃文文献(又称古藏文文献)被发现于敦煌、新疆等地,跟本文有关的敦煌地区出土的吐蕃文契约文书,时间大致在吐蕃占领敦煌时期(786—848年)。据武内绍人研究,吐蕃文契约计有58件,按照契约的交易形式,吐蕃文契约主要有买卖契约、借贷契约、雇佣契约三种形式,其中买卖契约12件,含有牲畜、人口、土地买卖;借贷契约27件;雇佣契约5件。[1]又据杨铭团队先后对其中的契约文书进行收集、整理和注译,共得古藏文契约文书近90件。[2]关于吐蕃文契约文书的格式,下面试举举一件买牛契(编号为P.t.1095):

汉译文如下:

1兔年冬十一月

2b)王光恒(wang gvang-hing)从吐谷浑(va-zha)麻嘎多庆(ma-ga-do-cin)部落的a)郑奴古本(zing nu-ku-spong)处c)买公牛一头;

3其毛发特点和角状为:弯角黑牛,前胸底部毛发有斑点;已支付,

4a此后,如果有人声称此牛为其所有,引起相关大小诉讼,

4b[买方]将不负任何责任,概由奴古本(卖方)负责。

4c如果因起诉导致[买方]未能买得此牛,奴古本将立即补偿一头同龄公牛,或至少相当价值的母牛或乳牛一头;

4d如果奴古本不在,其弟郑沙楚克(zing sha-cu-skyes)作为保人,将负责前述[赔偿]事宜;

6立契见人印鉴,包括论拉藏拉通(blon lha-bzang lha-ston),王兴子(wang hing-tse),安现子(an heng-tse),张润润(cang zhun-zhun)等,附加牛主人(卖方)和保人的私印。

5a此外,买卖成交后如有违约,先违约一方须立即支付履约一方大麦四驮,作为惩罚。

7(六款私印。一方印的铭文为:张[润润],这是一名证人的名字。其他印鉴难以辨认。)[3]①

该契约的开头是立契时间,使用十二生肖纪年,为兔年,接着是契约买卖双方,分别是买者王光恒、卖者郑奴古本,后者属于吐谷浑麻嘎多庆部落,反映了吐蕃占领敦煌时期的社会制度,买卖双方交易标的物为一头公牛。然后对公牛的毛发特征和角状作了详细描述,这是人们对交易标的物常用的记录,因为通过肉眼可以快速识别。交易完成后,写上“已支付”字样,这是为避免交易后引起某一方的反悔,同时契约加注了违约纳罚的条款,即“如果有人声称此牛为其所有,引起相关大小诉讼,[买方]将不负任何责任,概由奴古本(卖方)负责。如果奴古本不在,其弟郑沙楚克(zing sha-cu-skyes)作为保人,将负责前述[赔偿]事宜”,将违约人承担的责任及其保人的连带义务写得清清楚楚。“买卖契约中担保以人保为主与中国传统人情社会有关,也与买卖交易的即时性属性有关。叩]契约的末尾是立契证人、卖方、保人及他们的印鉴。

这是一件比较完整而又特殊的契约,契约倒数第二条款附加有违约纳罚,即“买卖成交后如有违约,先违约一方须立即支付履约一方大麦四驮,作为惩罚”,说明为保证契约的有效性,防止有人反悔,特意备注了此条款,侧面说明了当时社会存在违约现象,故而将其写入契约中,久而久之,便成了契约的惯用语。

与其他吐蕃文买卖契约一样,该买牛契约的文书格式为:第一,立契时间(兔年十一月);第二,买卖双方(买者王光恒,卖者郑奴古本,其中卖方郑奴古本带有地域或者部落字样);第三,交易标的物(一头公牛,但没有说明价格);第四,交易标的物的毛发特征(弯角黑牛,前胸底部毛发有斑点);第五,违约纳罚条款;第六,担保人;第七,立契者、证人、保人(含私人印章)。

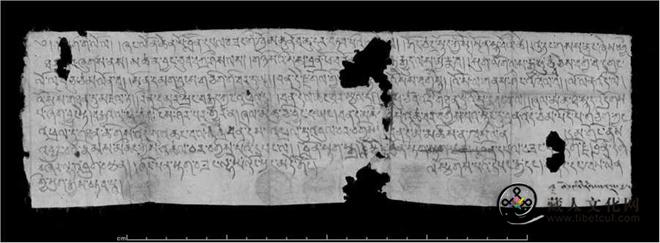

为更好地了解吐蕃文买卖契约文书格式,下面再展示一份贩卖人口的吐蕃文契约,编号为M.I.xliv.7(=TLTD2:143),是斯坦因从新疆米兰遗址发现的,大致是吐蕃占领塔里木盆地时期。

汉译文如下:

1[羊?]年,当大尚论论帕桑(blon-dpal-bzang)在小罗布(nob-chungu)召集萨毗(tshal-byi)军帐会议,

2上阿骨赞(rgod tsang-stod)部落的一人,以前俗名为吴塘萨琼(vu-tang gsas-chung),后出家取法名向曲扎西(byang-cubbkra-shis),洛俄塞(gnyos vo-se)从此人那里买男性契约奴仆—名;

3[虽然奴仆]的唐人世系未查清,但他的签名为汉名普则(phu-tsab),大约五十岁。

4先前战乱时,洛俄塞(买方)与和尚(卖方)和他的奴仆从事[…],[从此奴仆]便相处并为洛俄塞役使。

5今洛俄塞永远购买[奴仆],并且立即全额支付和尚三两dmar的价格。

6普则[从现在起]将永远归属洛俄塞,如果有诉讼声称[交易]无效,或发生普则从[洛俄塞处]逃亡,按照本契,无论出现任何纠纷,和尚(卖方)负责处理,立即将一名同等价格的奴仆提供给买方,代替原先契约所涉之人——如此签署。

7[届时]如和尚不在,他的[保人](空白处填写姓名)将按照上述要求处理此事;

8立契见人印鉴:论达扎(blon stag-sgra),节儿论达达赞(rtse rje blon stag-stag-rtsan),论帕桑(blon dpal-bzang),都督节([to-do]rje),论格热塔布赞(blon dge-bzhe rlha-vbrug-brtsan),营田吏塔桑拉贝(zhing-pon stag-bzang-lha-spe),东本多贡(ldong-phreng mdo-gong)等的保证,并附[卖方]和保人私印。

背面:与普则相关的契约。[5]

从文契看,契首同为十二生肖纪年。文契内容涉及买卖一名男性奴仆,买方叫洛俄塞,卖方叫向曲扎西。男性奴仆汉名叫普则,疑似汉人,原属于卖方和尚向曲扎西的奴仆,后以三两dmar的价格卖给了洛俄塞。双方为此立契,契中声明违约纳罚之条款,即“如果有诉讼声称[交易]无效,或发生普则从[洛俄塞处]逃亡,按照本契,无论出现任何纠纷,和尚(卖方)负责处理,立即将一名同等价格的奴仆提供给买方,代替原先契约所涉之人”,还对保人的连带责任作了补充说明:“[届时]如和尚不在,他的[保人](空白处填写姓名)将按照上述要求处理此事”。这份契约的签署,是在节儿、都督节、营田吏等证人的目击下完成,不论是契约格式,还是契约内容,有严肃而庄重的仪式感,毕竟这桩交易涉及当地两位有头有脸的人物,而且交易的对象非物而乃奴仆,因此具有一定的法律效カ。

可见,这份贩卖人口的吐蕃文契约文书格式为:第一,立契时间([羊?]年);第二,买卖双方(买者洛俄塞,卖者向曲扎西,后者是和尚,属于上阿骨赞部落);第三,交易标的物(一名奴仆,汉名普则,疑似汉人);第四,交易标的物的年龄(五十岁)、价格(三两dmar);第五,违约纳罚条款(前已述及);第六,担保人;第七,立契者、证人、保人(含私人印章)。与前一份《买牛契约》相比,文书格式基本相似,这也与其他吐蕃文买卖契约文书的格式大致相同。以上是敦煌出土的吐蕃文买卖契约的格式与主要内容。那么,黑水城出土的西夏文契约中的买卖契约格式又是如何呢?

二、西夏文契约文书格式

20世纪初,沙俄军官、探险家科兹洛夫在黑水城(今内蒙古自治区额济纳旗)发掘、盗走了大批西夏文献,从此开启了西夏学的研究热潮。据史金波研究,其中西夏文契约文书数量最多,有150余号,内有契约500多件,其中200多件有具体年代。回西夏(1038—1227年)出土契约种类之多、数量之大,堪比敦煌出土契约,其价值不菲,张传玺先生曾言,这些契约文书中“属于西汉至元代的较少,件件俱是珍品”[7]。西夏契约的种类主要有借贷契约、买卖契约、租赁契约、雇佣契约,还有交换契和抵押契、众会契(社条)。借贷契约以粮食借贷最多,有11多号,计300多件;买卖契约含有土地、牲畜、房屋甚至人口的买卖,完整的土地买卖契约至少有12件②,卖畜契有20多件,人口买卖契有3件;租赁契约中有8件租地契约;雇佣契约分雇エ契和雇畜契,雇エ契1件,雇畜契2件。众会契约有2件。

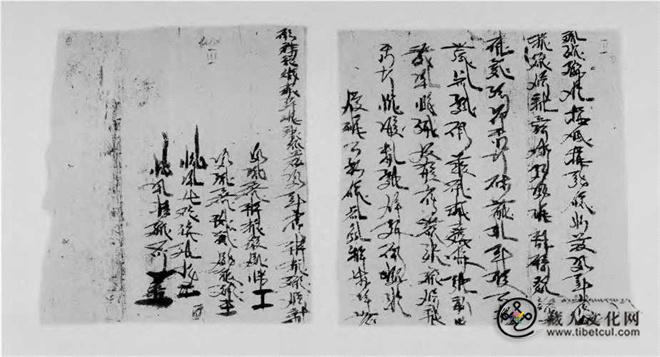

为与敦煌出土的吐蕃文买卖契约文书格式作一比较,下面试举一件天庆亥年(1203年)的卖畜契,编号为HHB.N0.2546-2、3:

汉译文如下:

1天庆亥年二月二十五日,立契者左

2移犬孩子,自愿将自属一三齿短?

3一红马,卖与梁讹吉,价一石?

4斗杂粮议定。若其马有同抄子弟

5诸人追争诉讼者时,犬孩子管,

6讹吉不管,有心悔反悔时,

7依官罚交一石五斗杂粮。本心服,

8并据实情按文书所载实行。

9立契者左移?承山(押)

10同立契?祥瑞犬(押)

11知人口移讹小狗宝(押)

12知人卜犬有(押)[8]

该契约的开头是时间,使用西夏第六代皇帝桓宗李纯祐的天庆年号干支纪年,天庆亥年即1203年。然后是立契者姓名,叫“左移犬孩子”,接着是买卖标的物,即一匹三岁左右的红色马。从文契内容可知,买者叫“梁讹吉”,从移犬孩子那里买下了这匹红色马,价格为“一石(?)斗”杂粮。为确保交易有效,双方在契约文书中补充了违约纳罚的文字,即“若其马有同抄子弟诸人追争诉讼者时,犬孩子管,讹吉不管”,这是说当红色马从卖者“左移犬孩子”手里卖给买者“梁讹吉”后,如果卖者的族人或者朋友发生争议时,由卖者处理,跟买者无关。而且对于反悔者,依据官方颁布的律令,罚交一石五斗杂粮。由其他西夏文契约中的违约纳罚推测,该契约中的交易价格可能为“一石五斗”,当“有心悔反悔时”,“悔者”须罚交一石五斗杂粮,也就是在原来交易价格的基础上再罚交一倍,这也符合当时的社会习惯法。写上这些预防违约的措施文字后,还要缀上一句“本心服”,说明双方对此规定表示认可。契约的末尾是立契者签名画押,接着是同立契者签名画押,还有知人签名画押。从已出土的西夏文契约得知,卖畜契数量较多,这反映了西夏牲畜买卖的具体情况。

再来看一份西夏文人口买卖契约文书,题名《乾祐甲辰二十七年卖使军奴仆契》,编号为ロHB.N0.5949:

汉译文如下:

1乾祐甲辰二十七年三月二十四日,立

2契者讹一吉祥宝,自愿今将自属

3使军、奴仆、军讹六人,卖与讹移法

4宝,价四百五十贯钱已说定。

5其吉祥宝原先自领顷主麻勒那征酉为与

6无中?衣服手入告?仅?入?

7常??人自四百五十贯铁钱持,正军

8手择法宝被检视。价、人等即日先已

9互转。其各使军、奴仆若有官私诸人同抄

10子弟等争讼者时,吉祥宝管,法宝不

11管。反悔时,所属监军司判断,不仅罚交

12五百贯钱,其罪还按《律令》判,心服。

13男:成讹,年六十;嵬?犬,三十九;??,二十八

14女:犬母胜,五十七;犬妇宝,三十五;增犬二十三

15立契者吉祥宝(押)

16同立契子吉祥大(押)

17同立契子?? 盛(押)

18 知人每埿慧聪(押)

19知人每埿乐军(押)

20知人梁晓慧(押)[9]

从文契可知,契首为立契时间,乾祐是西夏第五位皇帝仁宗李仁孝的第四个也是最后一个年号,乾祐甲辰二十七年为1196年。交易双方为卖者讹一吉祥宝、买者讹移法宝,卖者也是立契者。双方以四百五十贯钱的价格成交了使军、奴仆、军讹六人。这是一份人口买卖契约。关于奴仆等人口的买卖,在当时是认可的,但对良人的买卖是禁止的。③文契中,当双方达成协议后,对于违约行为作了规定,并提到了当时的《天盛改旧定新律令》,将律令写入契约,这是与吐蕃文契约不同的地方。契约还对一些人的年龄进行了说明。契约末尾是立契人、同立契人及证人。

前述两份契约,不论是天庆亥年(1203年)的卖畜契(UHB.No.2546-2、3),还是乾祐甲辰二十七年(1196年)卖使军奴仆契(UHB.No.5949-29),西夏文买卖契约的文书格式大致如下:

第一,立契时间;第二,买卖双方,其中一方是立契者,也是契约的持有方;第三,买卖的原因(不过两份契并没有写明交易原因。但是天庆亥年卖畜契,从立契的时间及当时西夏的经济社会状况,可以大致推测交易的原因为生活紧张,牲畜需要饲料,为了人的生存,不得不用卖牲畜来换取粮食)。第四,交易的性状、特征,如卖畜契中提及所卖牲畜的品种和数量,卖使军奴仆契中提到他们的年龄。第五,交易的价格,卖畜契中牲畜的价格是“一石(?)斗”杂粮,卖使军奴仆契中价格是四百五十贯钱。第六,违约处罚。最后,是立契者、同立契者、证人签字画押。这是西夏文买卖契约文书的基本格式。④

三、吐蕃文、西夏文契约文书格式比较

以上对吐蕃文契约、西夏文契约中买卖契约文书格式作了展示,重点是选取了买卖牲畜契约和人口买卖契约,经过对比我们发现,二者既有相似性,也有各自鲜明的特色。

(一)相似性方面

第一,契首皆为立契时间,没有说哪个契约的立契时间在前或者在后,而是同其他诸民族契约一样,统一在契约的开头写明立契时间(包括汉文契约早期的立契时间)。

第二,写有契约的主体双方,即买者、卖者姓名。对于买卖双方的籍贯属性也有提及。

第三,契约的主体内容,包括交易标的物、交易价格、性状特征等。对于交易物的性状特征描述,是买卖契约文书中最直观的内容,可以帮助买卖双方快速达成交易,同时有助于日后发生纠纷时便于识别。

第四,违约纳罚。这是吐蕃文契约和西夏文契约共有的特点,皆清楚地将预防性措施写入条款中,明确规定,一旦发生违约,将依约进行处罚。

第五,契约的末尾写有立契者、证人(见人)、保人。即是说,从二者契约文书的格式看,程式大体一致,即便吐蕃文契约与西夏文契约所处的年代一前一后,但其文书格式皆为立契时间、交易双方、标的物、交易价格、违约处罚、担保人、签字画押。这一点也与同时期的汉文契约基本保持一致,不论是敦煌出土的吐蕃文契约,还是黑水城出土的西夏文契约,其文书格式都与汉文契约文书的格式有关联,皆受到汉文契约的影响。学者对此公论较多,⑤兹不赘。

(二)差异性方面

除西夏文契约所处的年代晚于吐蕃文契约外,还有其他不同之处。

第一,立契时间的纪年方式不同,西夏文契约与汉文契约一样,主要使用皇帝年号纪年,吐蕃文契约使用十二生肖纪年。当然,并非所有的情况都是如此,也有个案,如下面带有十二生肖纪年的西夏文契约:

遵顼(光定)(纪年)羊年四月二十六日(一ニ一一年六月八日)。应阿华•柯大山〔申请〕立〔此〕文书。今日,他向金格霍•阿格西耶宁瓦依〔典押〕借得各种〔粮食〕共三“恩得日依阿”(斛)。计本〔所借粮食〕息〔总数〕应为四“恩得日依阿”(斛)五“努”(斗)。[10]

它暗示我们并不是所有的西夏文契约立契时间皆以皇帝年号纪年。据克恰诺夫介绍,上举契约是聂历山发现并登记入册的。从度量衡来看,西夏承袭自唐朝。该契约的年代属于13世纪初,跟其他契约文书的格式类似,开头是日期,然后是借债双方,接着是标的物及利息、期限,最后是保人、见证人、立文人,还有官员在场作证。单从立契时间看,这与多数西夏文契约仅使用皇帝年号纪年有点不同,故该件写有皇帝年号加十二生肖“羊年”的西夏文契约就显得格外特别。但是,这份特殊的契约并不代表所有西夏文契约的立契时间特征,相反,汉文契约、西夏文契约的时间表达方式多以皇帝年号纪年,而且这种纪年方式位于契约的首部。

而吐蕃统治敦煌时期的吐蕃文契约的立契时间,虽然受当时政策的颁布出现过变化⑥,但除十二生肖纪年外,可能也受汉文契约干支纪年法的影响。在吐蕃占敦煌时期的汉文契约中,契首的时间有以下表达方式:“甲午年(934年)八月十八日,邓善子欠少匹物,遂于邓上座面上借生绢一匹,长三丈八尺五寸”回“巳年二月十日,康悉杓家令狐善奴为粮用,今于龙处便苅价麦一头六斗”[12]“卯年四月一日悉董萨部落百姓张和和(子)为无种子”[13],其中时间釆用的就是干支纪年。吐蕃文契约也不例外,因为“干支纪年法是中世纪和近代的藏文文献中最广泛使用的三种纪年法之一,而且这种纪年法源于汉地。[14]但是,多数吐蕃文契约的立契时间仍以十二生肖纪年为主。

我们之所以将汉文契约分散在西夏文契约与吐蕃文契约中,就是想说明不论哪种民族契约,汉文契约皆与它们有千丝万缕的联系,就像纽带一样,将远隔天边的两种民族契约文化紧紧地联结在一起,形成了古代中国契约文化,就像当下的五十六个民族一样,铸就了中华民族共同体意识,谁也离不开谁。

第二,在描述主体双方的身份方面,吐蕃文契约会写上部落属性,西夏文契约鲜有述及。这与当时的历史背景不无关系,吐蕃文契约之所以出现这种情况,是因为敦煌当时居住着众多民族,呈现出大杂居、小聚居的特点,吐蕃占领敦煌后,为进行有效的管理,将不同的人作了划分,并隶属于不同的部落,目的是加强统治。我们可以通过契约中的人名推测对方属于汉族还是其他民族。⑦

第三,在预防违约的惩罚措施方面,吐蕃文契约要比西夏文契约更严厉一些。这不仅通过前述几份买卖契约窥知,而且从其他种类的契约内容得知。吐蕃文契约有体罚(如鞭刑)现象,体现出简单、粗暴的特点,而西夏文契约除依约履行外,多遵照《天盛改旧定新律令》,这又比吐蕃文契约显得规范化些。这也侧面说明西夏受中原文化的浸润程度要比吐蕃深厚。

第四,契约中出现的度量衡单位。西夏文契约中多为汉人使用的度量衡⑧,而吐蕃文契约中带有“突”“驮,,“硕,,“克,,“釆,,等度量衡[15],从这一点看,吐蕃文契约文书格式具有自己的民族特色。

第五,西夏文契约中有“本心服”一语,而吐蕃文契约没有,这是西夏文契约文书中的一大亮点。尽管西夏文契约受汉文契约影响,但“本心服”自始至终保留了下来,映射了古代党项人对信誉这一社会习惯法的遵循。

第六,契约末尾的签字画押、印章。吐蕃文契约末尾多为私人印章,这是受汉人影响,而且吐蕃在此基础上推陈出新,表现出高度发达的印章文化⑨。西夏文契约末尾多为签字画押,受到的也是汉文化影响,但相较吐蕃文契稍逊一些。但是,不管契约末尾使用的是印章还是签字画押,都体现出当时平民大众的文化水平之低,不得不借用固定的印章代替手写,即便是西夏文契约中的签字画押,立契者大多也是请人代写。

综上所述,吐蕃文契约、西夏文契约虽出土地点不同,所处的时代亦不同,但它们皆因汉文契约的纽带作用,在契约文书格式方面有相似之处。“从敦煌出土的众多契约文书中可以发现,上到官府等政治机构,中以佛教寺院为过渡,下到平民百姓,纵横方向都有契约关系频繁发生。”两不论是吐蕃文契约,还是西夏文契约,契约的开头皆为立契时间,然后是契约主体内容,接着是违约纳罚,最后是签字画押,契约的整个程式基本上是一致的。不同的是个别细节,如“本心服”等习惯用语的差别,但这并不影响二者之间的比较研究。通过探讨吐蕃文契约、西夏文契约间的相似点与不同点,探寻文书格式背后的社会习惯法,对研究中古中国西北地区吐蕃、党项等经济社会活动,铸牢中华民族共同意识,具有重要的意义。

注释:

①关于该件文书,후玛オ让也讨论过,详见후玛オ让:《敦煌吐蕃文书P.T.1095号写券解读》,《西藏研究》,2007年第1期,第20—23页。

②汤君以敦煌、黑水城、龙泉驿出土的土地买卖契约为对象作了研究,值得关注。详见《敦煌、黑水城、龙泉驿文献中的土地买卖契约研究》,《西夏学》第十辑,上海:上海古籍出版社,2014年第192—209页。

③参阅韩树伟:《论清代的略시略卖人》,青海师范大学硕士学位论文,2014年5月。

④关于西夏文契约的书写格式,赵彦龙亦有研究。 详参赵彦龙、姚玉婷:《西夏买卖人口契约的性质与程式》,《宁夏师范学院学报》,2017 年第 4 期,第 96—102 页。 赵彦龙、扶静:《西夏买卖土地契约的性质与程式——西夏契约性质与程式研究之二》,《西夏研究》,2018 年第 3 期, 第 35—41 页;《西夏借贷契约的性质与程式——西夏契约性质与程式研究之三》,《中国档案研究》,2019 年第 1 期, 第 3—26 页;《西夏牲畜买卖契约的性质与程式———西夏契约性质与程式研究之四》,《宁夏师范学院学报》,2018年第 9 期,第 45—49 页。 赵彦龙、张倩:《西夏典当契约的性质与程式——西夏契约性质与程式研究之五》,《西夏研究》,2019 年第4 期,第 24—31 页;《西夏租赁契约的性质与程式——西夏契约性质与程式研究之六》,《宁夏师范学院学报》,2019 年第 9 期,第41—45 页。

⑤如李并成、侯文昌在《敦煌写本吐蕃文雇工契 P.T.1297 探析》中指出“吐蕃文契在保持独立的文书格式特色的同时更多地承袭了汉文契的模式”,见《敦煌研究》,2011 年第 5 期,第 101 页。 罗将在《黑水城出土西夏文卖地契中的违约条款探析——兼与敦煌契约比较》中指出“黑水城出土西夏卖地契在形制、内容方面多吸收唐宋契约,体现出契约文化的继受性”,见《青海民族研究》,2018 年第 1 期,第 216 页。杨际平在《4—13 世纪汉文、吐蕃文、西夏文买卖、博换牛马驼驴契比较研究》中指出“我国古代丝绸之路上各少数民族的契约文化,深受经济、文化较之更为先进的汉族影响,大体上趋同于更早出现且已相当成熟的汉文契约”,见《敦煌学辑刊》,2019 年第 1 期,第 118 页。 拙作《丝路沿线出土诸民族契约文书格式比较研究》,见《敦煌学辑刊》,2019 年第 2期,第 177—190 页,亦持此说。

⑥相关文献参见:陈国灿:《对敦煌吐蕃文契约文书断代的思考》,《西域研究》,2016 年第 4 期,第 1—6 页;《试论吐蕃占领敦煌后期的鼠年变革——敦煌“永寿寺文书”研究》,《敦煌研究》,2017 年第 3 期,第 1—7 页。 李秋梅:《透视与反思:敦煌文献所见吐蕃买卖契约研究——兼论唐蕃之间的文化交流》,《青海社会科学》,2019 年第 6 期,第 12—17 页。

⑦如何志文博士对 P.t.1077 诉状文书从身份、契约、债务入手,探讨汉人与吐蕃人存在的文化差异和民族融合状况,详见何志文:《从 P.t.1077 文书看吐蕃统治时期沙州地区民族关系》,《西北民族大学学报》,2020 年第 6 期,第 49—56 页。

⑧可参阅骆详译《西夏与唐宋经济制度诸问题比较研究——以〈天盛改旧新定律令〉为中心》,南京师范大学博士学位论文,2017 年。

⑨参阅李帅:《论印章在吐蕃社会的使用》,《中国藏学》,2019 年第 2 期,第 140—146 页。丁君涛在《丝绸之路吐蕃文契约与汉文契比较研究》中亦指出“汉文契中的‘各各亲自押署,用为后凭’,在吐蕃文契中则用盖印所替代”,参见《云南民族大学学报》,2020 年第 1 期,第 140 页。

参考文献:

[1][3][5][日]武内绍人.敦煌西域出土的古藏文契约文书[M].杨铭,杨公卫,译.赵晓意,校.乌鲁木齐:新疆人民出版社,2016:11.28—29.35.

[2]杨铭,贡保扎西.丝绸之路沿线所出古藏文契约文书概说[J].西南民族大学学报,2017,(7).

[4]罗将.敦煌出土吐蕃时期契约文书中的担保探析——以买卖、借贷契约文书为中心[J].河西学院学报,2022,(3).

[6]史金波.西夏经济文书研究[M].北京:社会科学文献出版社,2017:48.

[7]张传玺主编.中国历代契约会编考释[C].北京:北京大学出版社,1995:7.

[8][9]史金波.西夏经济文书研究[M].北京:社会科学文献出版社,2017:296.317—318.

[10][俄]克恰诺夫.黑城出土的西夏文典押借贷文书[J].霍升平,译.杨秀琴,校.宁夏社会科学通讯,1984,(2).

[11][12][13]沙知录校.敦煌契约文书辑校[Z].南京:江苏古籍出版社,1998:194.146.107.

[14][匈]乌瑞.王湘云,译.干支纪年法在吐蕃的应用[A]//中国敦煌吐鲁番学会主编.国外敦煌吐蕃文书研究选译[Z].兰州:甘肃人民出版社,1992:228—250.

[15]杨铭,贡保扎西.敦煌所出藏汉两种雇工收麦契比较研究[J].西藏大学学报,2020,(4).

[16]陈古目草.吐蕃统治敦煌时期的契约关系探析[J].河西学院学报,2021,(4).

作者简介:韩树伟,男,甘肃陇西人,中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)副教授,硕士生导师,喀什大学人文学院特聘副教授,主要从事敦煌学、法律社会史、西域史研究。

原刊于《青藏高原论坛》2023 年 9 月第 3 期 第十一卷 总第四十三期,原文版权归作者和原单位所有。