1-Ong

终于站在了大昭寺的门前。

登上飞机前我心里对自己喃喃自语说,我只去看一眼。从十八岁阑入甘南、十九岁牧马玉树以来,仿佛随着一声口令,我一处处地朝你抵近。从郎木寺到祁连山,从通天河到若尔盖,我走遍了你的边缘。如今我想念年轻时吃过的糌粑,眼前浮动的、湿地草滩里数以万计的牦牛群,一头头漆黑清晰。

只剩下拉萨,你的圣地。好像我一直在自警按捺,等待自己具备资格。

飞机轰鸣着驶上了跑道。我在公众号里说:不,我决心不去阿里、不去喜马拉雅、甚至不进布达拉宫。我轻声地说:我只想怀着敬畏向它致敬——仿佛一句秘密的誓言。

2-Ma

抵达的当夜我已经站在八廓,就像那一夜抵达后我站在克尔白的里圈。高原反应还是明显的,我忍着疲倦走着。大昭寺被夜色人影遮挡得朦胧,也宛如那一夜眼前隔着黑丝金绣的帷幕。

出发前我说,我会利用一刻,真心地与他们同在。此时我与你们在一起,我感到了什么?

但是八廓——后来克什米尔后裔的“藏回”告诉我八廓就是环绕的内环——之上,一个个鱼贯而来的藏民出现了。他们旁若无人,全神贯注,沿着认定的环路,与观客全在两界。他们只顾一丝不苟地举手、合掌、跪下、扑出,让肉身进行着艰苦的表达。

当第一个身躯紧挨着我、沿着石路扑出去的一瞬,我看见了她的神情——不!这是又一次的文笔失败,我写不出亲眼目击的虔诚、也写不出那一刻心里发生的震动!

又一个,又是一个,他们在头顶、在胸前两次致礼,然后笔直地把全身心都扑了出去,脸颊贴上八廓的石头。他们完全不在意如蝇的游客,任人哪怕轻佻地议论围观。他们的神情——这是我终于目击了的一个古老民族的神情,降服了一切冒渎,让一切轻浮转化成敬意,这神情使八廓和拉萨在刻刻的时间里活了,满溢潜力,神圣深刻。

一个瘦弱的母亲一路举礼过来了,身边跟着一个女儿。她大约十五、六岁,一定是个中学生。她用穿着旅游鞋的脚,为母亲踏着双手触到的位置,母亲作完一次,她便默默地,把脚挪到新的一步。她在想什么呢?

一个独腿的汉子也一路过来了,起身时他要先抓过拐杖撑起身子,扑出叩头时又要先抛出拐杖。一条编进红绿布条的辫子缠在他的头顶。你是无敌的,你的美感天下无敌,我禁不住心中的激动。当他喘息着休息时,夜色照着他胸膛上淋漓的汗水。围观者中有人塞给他一点心意,我也追上他这么做了,心里想着这是我的天课。……

不,我不再逐个描述——笔写不出他们的虔诚,我写不清心里的震动。

我只是觉得自己来对了。接续着十八岁的憧憬,在七十岁的时刻决心抵达拉萨是正确的。我一生习惯了两个以上的参照,在麦加朝觐目击了穆斯林的神情之后,我需要目击另一种。

仅仅在抵达的第一夜,我就感到得到了一切。确实,必须在拉萨再次与“我深爱了这么多年的他们”完成重逢,这是一个强大的、沉默的他者。他们把自己的神情送给了我,像给了我一道简单的试题。

3-Ni

中文有“夙愿”一语,日本援引佛典,加上的“悲愿”更有滋味。当人真地把一件心愿付诸一生,那运气一定会随之而来。

本来“只打算去看一眼,只去献上谦卑的敬意”,却突然受到眷顾,在短短不到十天里面遇了两种宗教的大师!一位是雍仲本教的阿加活佛,一位是植根拉萨的克什米尔大阿訇。

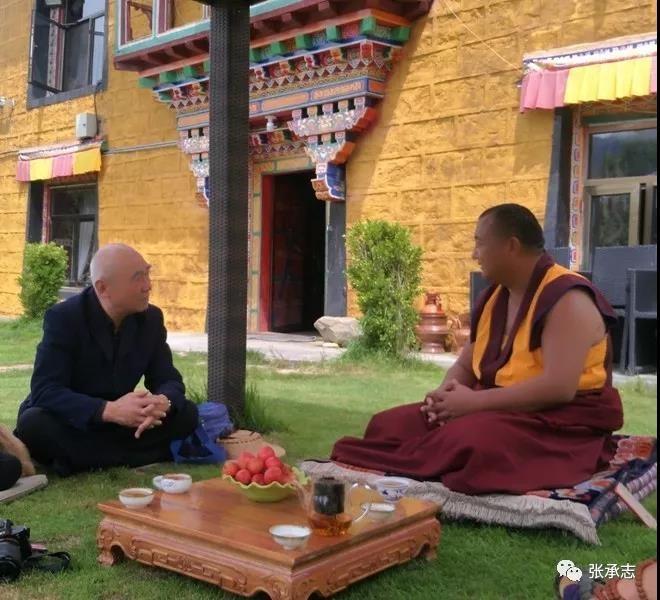

与阿加活佛的交谈,是在林芝的他的绿草如茵的寺庙庭院里。短短的一个小时,我听了概括西藏宗教史的一堂课。若是缺了这一课,多年来的道听途说会蛀蚀自己的知识!在那块明亮的草地上我顿悟般明白了:正是由于古老的传统浸透了佛教,西藏才像日本一样使宗教的灯火常明。当然更涉及了穆斯林与藏传佛教的共同话题,在那棵古树下,披着紫红袈裟的活佛一语点明:“都是一样的,信仰的都是真理!”

临别前一天,为了俯瞰拉萨地势朋友把车开上了色拉寺背后的险山。不想路过了一个清真寺,并巧遇了久仰大名的阿訇叶尔古博。他提示我,公元982年的《世界境域志》记载了拉萨的克什米尔人。他们在布达拉宫旁边曾有一处“林卡”(园林、墓地),叫作“卡切林卡”,后来五世达赖让他们射箭圈地,把林卡移到了今天的地方。至今清真寺的石头门楼上,雕刻着一副弓箭。

哦,原来穆斯林在藏语中被唤作“卡切”。好听的名字……

4-Bai

若是天生的骨骼里生就了一丝对浪漫的向往,人就会从十八岁就盼着踏入西藏高原。但是对大多数人来说那一丝憧憬是薄弱的,会被时光磨灭。堕入滚滚愚众,恰似被淹没一样。

但我不一样。从十八岁被唤醒的憧憬,随时光流逝愈来愈强烈。加上学习也渐渐找到了门道,短暂的西藏,在心中又点燃了一簇火。

不仅如此,在林芝一线我还读懂了什么是“川藏路”。它显然与穿越绵延牧区、阅历一个接一个藏地部落的奥深、牦牛遍野商贩跋涉的青藏路大有不同,本质上说川藏线是一条军用驿路,战火或屠戮都沿着它点燃发生。

没能瞻仰喜马拉雅,但我看到了神奇的雅鲁藏布江。警戒自己的冒犯避开了冈仁波齐峰,但我远眺了南迦巴瓦的雪峰。更要紧的是,在西藏自己体内感到的,不单是个人史的总结,而且是一次新出发的方向。

回味自己的初衷,我只是“怀着敬畏”——却收获了丰盛的回报。

5-Mi

就像那一年离别麦加的辞朝,临别前舍不得不再去一次。

在麦加朝觐中,最重要的功课是“环游”(ṭawāf)。奇妙的是,在拉萨我发现,他们简直是惟妙惟肖地、在形式上几乎一点不差地,也在进行着“环游”。

他们围着大昭寺,围着布达拉,围着一切他们认定神圣的象征,无人指挥,没人组织,随意加入,听凭举意,不停地环绕着,把五体投出表达内心,一圈又一圈,从早晨到深夜。难道不是吗?雍仲本教的环游,甚至连环绕的方向都是与麦加一样的逆时针!

源源不断的人,从安多,从康巴,从雪山南北、从祁连西极、从云南四川,汇集到这里。他们在抵达的同时,就开始以震动人心的五体投地的举礼,开始了环游。他们沉默着。他们不解释。他们的骇世的行为,早超越了固定的教义。他们的心意,早达到了普遍的善意。

谁能嘲笑他们的虔诚?谁能质疑他们的敬畏?谁能透悟他们的神祇?谁能洞彻他们的崇拜?谁能总结他们的信仰?

还是那句话最准确:信仰的都是真理!

在环游的人流中,我们几次遇见一位中年妇女。穿着像是知识分子,她推动一个个法轮,动作有一点局促。隔了一会又遇见了她,似乎她也在意与我们的邂逅,用眼神和微笑向我们致意。在拉萨,藏族人的形象美太强烈了,所以我马上觉得她是另一种,像一个……维吾尔?一旦这么想了,愈看愈觉得这是一位维族女人,她来到拉萨,用藏传佛教的方式拨转经轮——噢,难道这不是太有意思了吗?因为不愿打扰她,我放过了与她搭话的机会。如果我猜得不错,那么她心里藏着的一定是和我类似、但肯定更深沉的感情。

就在那时,就在八廓的广场上,我渴望把我的感受写给西海固,写给甘宁青,写给大江南北我的读者们。

6-Hong

从那座险山下来,休息时有一个藏族妇女敲车窗。是一个康巴女人,带着母亲去看病,归途想试试搭便车。

开车的朋友朝晖爽快地答应了,但是车门一开,上来的不是两个,而是三个人。高性能的“丰田霸道”,就是为了这种违规和越野生产的。不知为什么,这一点点小事,让车里的我们心里痛快。躲过了警察和“天眼”,把她们送到了地方。见老奶奶下车很吃力,我从前排跳下去把她搀下来。

老奶奶穿着一袭粗白布的藏袍,她使劲握着我的手。一股莫名的心情涌上来,我指着自己的胸口说:“俄,卡切!”

她们好像有些吃惊。老奶奶一直注视着我,那眼神就像哲学家一样。她女儿,敲车窗的大嫂急急从行李里抽出一条哈达,一边叨叨着她喜欢卡切有卡切朋友,一边把哈达敬给了我。我呢,把它再披在做好事的主角——朝晖的脖子上。

——以上,可能是我最后一篇描述西藏的散文。我虽不打算多写,但它的影子会不断出现在我其他的作品中。

为了敬重,小标题使用了藏族人民永远在口头念诵、其实很像卡切们的苏菲即克尔(dhikr,反复颂词)的“六字真言”。

2019年8月18日

作者和雍仲苯教活佛交谈

张承志,回族。中国当代最具影响力的作家之一。1948年生于北京,1968年到内蒙古插队,1975年毕业于北京大学历史系考古专业,1978年进入中国社会科学院研究生院民族系,1981年毕业获得历史学硕士学位。著有《北方的河》《黑骏马》《心灵史》等作品30余部。曾获得首届全国短篇小说奖,第二、三届全国优秀中篇小说奖 ,全国少数民族文学创作奖 ,华语文学传媒大奖年度散文家奖 ,第11届十月文学奖等。