1

еңЁи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҳҺзҺӣеҷ¶дёҫжҙҫзҡ„зҘ–еҜәеҷ¶зҺӣеҜәе»әжҲҗ800еӨҡе№ҙеҗҺзҡ„дёҖдёӘж—©жҷЁпјҢжҲ‘们зҡ„иҪҰиҪ®жӮ„然驶еҗ‘е®ғгҖӮйӮЈж—¶пјҢдёҖйў—йў—жҷЁйңІеңЁиҪҰзӘ—еӨ–й—ӘзғҒпјҢеғҸжҳҜдҪӣеҶ дёҠзҡ„еҚҺе…үпјҢжөҒеӨұеңЁдәҶеұұ涧е’Ңж ‘еҸ¶дёҠпјӣжүҺжӣІжІід»ҝдҪӣеңЁйҖҶжөҒпјҢд»ӨжҲ‘们иҝҺйқўйҒҮдёҠеёғи°·зҘһеұұе’Ңдј—еӨҡзҡ„зҘһиҜқдёҺеңЈиҝ№пјӣең°еӨ„жҳҢйғҪеҺҝеҹҺд№ӢеҢ—зҡ„еҳҺзҺӣжІҹйҮҢпјҢдёҖж—¶й—ҙе‘ҲзҺ°еҮәдә”е…үеҚҒиүІзҡ„иҝңеҸӨд№ӢжҷҜгҖӮ

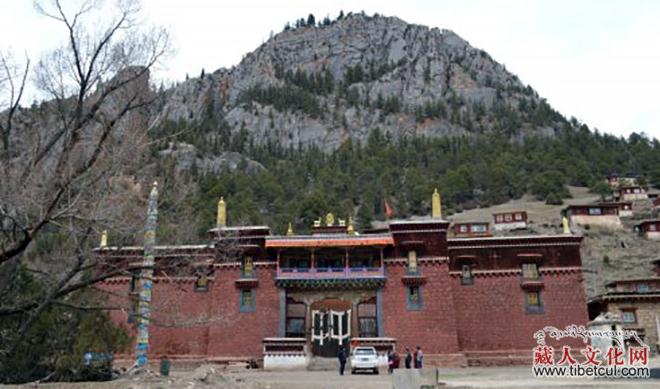

пјҲеҷ¶зҺӣеҜәпјү

дҪҶйў з°ёзҡ„еұұи·ҜжҝҖиҚЎзқҖи§ҶзәҝпјҢжҠҠжҲ‘们зңјзқӣйҮҢзҡ„еўғз•ҢеҸҳеҫ—жҠҳеҸ дәӨй”ҷпјҢж”ҜзҰ»з ҙзўҺпјҢе·Іиҝ‘еңЁе’«е°әзҡ„еҷ¶зҺӣеҜәпјҢд»ҝдҪӣз»ҷжҲ‘д»¬дј жқҘиӯҰи®ҜпјҡеІҒжңҲж— з—•пјҢйҷӨдәҶзҺ°еңЁпјҢж— еҸҜеҜ»и§………

2

жҲ‘иҝҳжҳҜдёҚз”ҳпјҢжІүйҶүеңЁдәҶиҝҮеҺ»пјҢйӮЈд»…еӯҳеңЁдәҺж–Үеӯ—и®°иҪҪзҡ„жҒўејҳеҺҶеҸІдёӯ——

еҫҲд№…еҫҲд№…д»ҘеүҚпјҢеңЁз”ҳеӯңеә·е“ІйӣӘзҡ„ең°ж–№пјҢпјҲд»Ҡеӣӣе·қзңҒз”ҳеӯңи—Ҹж—ҸиҮӘжІ»е·һж–°йҫҷеҺҝеўғеҶ…пјүпјҢжңүдёҖдёӘе№јеҗҚеҸ«ж јдҪ©пјҲж„Ҹдёәе–„еўһпјүзҡ„з”·еӯ©пјҢд»–д»Һе°ҸйҡҸзҲ¶дәІиҙЎе·ҙеӨҡеҗүиҙЎжіўеӯҰд№ дҪӣжі•пјҢ16еІҒйӮЈе№ҙпјҢдҫқжӯўз§Ӣ•еғ§ж јжүҺдёҠеёҲеҮә家пјҢеҗҺжқҘпјҢд»–жӢңйҳҝеә•еіЎдёүдј ејҹеӯҗжүҺжғ№з“ҰиҘҝжҳҶд»ІдёәеёҲпјҢиҒҶеҗ¬“иғңд№җзҒҢйЎ¶”зӯүдј—еӨҡж•ҷжі•пјҢ19еІҒеҺ»еҫҖеҚ«и—Ҹдҫқжӯўи§үйҡҶ•еҳүзҺӣз“ҰеҸҠе…¶ејҹеӯҗж—ҘеӯЈе·ҙе’Ңжҷәй’ҰжҒ°е·ҙиҒҶд№ гҖҠж…Ҳж°ҸиҜёжі•гҖӢе’ҢгҖҠдёӯи§Ӯи®әгҖӢпјҢеҸҲд»Һдҫ е°”е·ҙеҸҠе…¶ејҹеӯҗдјҰи§үе·ҙ•е–ңз»•еӨҡеҗүй—»д№ еҷ¶еҪ“жҙҫж•ҷжі•пјҢ并дҫқжӯўзҺӣ•жқңеўһе·ҙиҖҢеҸ—жҜ”дёҳжҲ’пјҢ30еІҒж—¶пјҢйҡҸеЎ”еёғжӢүжқ°еӯҰд№ ж•ҷжі•пјҢ并иҺ·еҷ¶дёҫжҙҫ“жӢҷзҒ«е®ҡ”е’Ң“ж–№дҫҝйҖҡ”зӯүз§ҳеҜҶжі•й—ЁпјҲдҝ®д№ йЈҺи„үзҡ„жі•й—ЁпјүпјҢ并еүҚеҫҖжЎ‘ж—Ҙй—ӯе…іеҜҶдҝ®пјҢиҺ·еҫ—ж®ҠиғңжҲҗе°ұпјҢ33еІҒж—¶пјҢдёҺзғӯзҗје·ҙеӨ§еёҲз»“зјҳпјҢй—»д№ гҖҠе…ӯжі•гҖӢе’ҢгҖҠеә§дёӯдҝ®жі•гҖӢпјҢж’°еҶҷдәҶгҖҠж–№дҫҝйҒ“зӣҙи§Ӯж•ҷеҜјгҖӢдёҖд№ҰпјҢ并еёҲд»Һз»’е·ҙеҳҺж јз“Ұзҡ„ејҹеӯҗжң¬ жҷ®е·ҙ•ж•ҰеҳүеӯҰд№ гҖҠйҮ‘еҲҡдәҘжҜҚгҖӢгҖҠиЎҢжі•гҖӢгҖҠе…ӯз§Қеә„дёҘеӨ§е®қйҮҠгҖӢгҖҠеӣӣзҒҢйЎ¶дҝ®жі•гҖӢпјҢд»Һиҫӣе·ҙеӨҡжқ°еғ§ж јжұӮеҫ—гҖҠйҒ“жһңгҖӢж•ҷжҺҲпјҢд»ҺжұҹиҺ«йӮҰе–Җз“ҰжұӮеҫ—гҖҠе–ңйҮ‘еҲҡж•ҷжҺҲи®ІиҜҙгҖӢпјҢд»Һд№ҚеҳҺиҺ«з“ҰеӯҰеҲ°гҖҠйӮЈиӢҘе°”дј ж•ҷжҺҲгҖӢпјҢиҝҳд»Һиҫҫеҹҹе·ҙ•зғӯд№…ж•Ұж¬Ўеҗ¬еҸ—гҖҠиғңд№җгҖӢгҖҠе–ңйҮ‘еҲҡгҖӢгҖҠзҺӣе“ҲзҺӣйӮЈгҖӢгҖӮжӯӨеҗҺпјҢд»–еҫҒеҫ—дёҠеёҲеҗҢж„ҸеҲ°еҗ„ең°дә‘жёёиҫҫ30е№ҙд№Ӣд№…пјҢдё“жіЁдәҺй—»гҖҒжҖқгҖҒдҝ®дёүдәӢдёҡгҖӮе…·еӨҮдәҶж— зўҚзҡ„з©ҝи¶Ҡзү©иҙЁзҡ„зҘһйҖҡпјҢиў«з§°дёәе–ҮеҳӣжүҺе·ҙпјҲеІ©дёҠеёҲпјүгҖӮ

пјҲеҷ¶зҺӣжІҹпјү

1147е№ҙпјҢдёүеҚҒе…«еІҒзҡ„е Ҷжқҫй’Ұе·ҙеӨ§еёҲпјҲеҚіж јдҪ©пјүжқҘеҲ°еҳҺзҺӣжІҹпјҢиҝңиҝңзңӢи§ҒеҚҒдёҮз©әиЎҢжҜҚеңЁ“дҝ„дёңеЎҳ”иғңд№җиө·иҲһпјҢе Ҷжқҫй’Ұе·ҙеӨ§еёҲи®ӨдёәиҝҷжҳҜеҗүзҘҘд№Ӣе…ҶпјҢдҫҝеңЁи·қзҰ»жҳҢйғҪ120еӨҡе…¬йҮҢзҡ„еҷ¶зҺӣд№ЎжүҺжӣІжІідёҠжёёзҫҺдёҪзҡ„зҷҪиҘҝеұұйә“дҝ®е»әдәҶеҷ¶зҺӣдё№иҗЁеҜәдёӯзҡ„第дёҖеә§дҪӣж®ҝ“е–ҮеҳӣжӢүеә·”гҖӮиҖҢе№ҝжұӮжі•й—ЁпјҢдҫқжӯўиҜёеӨҡеӨ§жҲҗе°ұиҖ…е’Ңй«ҳеғ§еӨ§еҫ·пјҢзІҫиҝӣеҚҡеӯҰзҡ„е Ҷжқҫй’Ұе·ҙеӨ§еёҲпјҢд№ҹдәҺиҝҷж—¶ејҖеҲӣеҮәзӢ¬ж ‘дёҖеёңзҡ„еҷ¶зҺӣеҷ¶дёҫжҙҫж®Ҡиғңжі•й—ЁгҖӮд»ҺжӯӨе Ҷжқҫй’Ұе·ҙеӨ§еёҲе№ҝејҳдҪӣжі•пјҢеЈ°иӘүйҒҚеҸҠе…Ёи—ҸпјҢеҸ—еҲ°йӣӘеҹҹдҝЎдј—зҡ„ж— йҷҗзҲұжҲҙпјҢиў«жҺЁеҙҮдёәеҷ¶зҺӣеҷ¶дёҫжҙҫ第дёҖдё–еҳҺзҺӣе·ҙжҙ»дҪӣгҖӮ

3

жҲ‘们з»ҲдәҺеҲ°дәҶгҖӮеңЁдёҖеә§еІ©зҹізӘҒе…Җзҡ„зҷҪиҘҝеұұйә“пјҢеҸӘи§ҒжқҫжҹҸеҚҠеқЎпјҢй«ҳй«ҳзҡ„еҷ¶зҺӣеҜәжҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝе°ұзҹ—з«ӢеңЁзңјеүҚгҖӮеҒҘеЈ®зҡ„еғ§дәәеҸӨдҝ®жӢүеҳҺпјҢе·ІеңЁеӨ§ж®ҝй—ЁеҸЈзӯүеҖҷзқҖжҲ‘们гҖӮ

пјҲеҸӨдҝ®жӢүеҳҺпјү

еҸӨдҝ®жӢүеҳҺд»Ҡе№ҙжңү37еІҒдәҶпјҢ18еІҒеҮә家зҡ„д»–пјҢеңЁеҷ¶зҺӣеҜәеәҰиҝҮдәҶдәәз”ҹжңҖзҫҺеҘҪзҡ„19е№ҙйқ’жҳҘе№ҙеҚҺпјҢд»–иә«й«ҳжңүдёҖзұіе…«йӣ¶е·ҰеҸіпјҢиө°еңЁжҲ‘们зҡ„еүҚйқўпјҢжҺҢеҝғеҗ‘дёҠжҒӯ敬ең°жҢҮзқҖжҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝеҗҺйқўпјҢжІҝзқҖеұұеҠҝжёҗиө·зҡ„ж®ҝе ӮиҜҙпјҡ第дәҢдё–еҳҺзҺӣе·ҙеёҢжҙ»дҪӣж—¶пјҢеҷ¶зҺӣеҷ¶дёҫжҙҫзҡ„жі•йҹіе·ІеҰӮиҺІиҠұеңЁи—Ҹең°з»ҪејҖпјҢи‘—еҗҚзҡ„жҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝд№ҹеңЁиҝҷдёҖж—¶жңҹејҖе§Ӣе»әпјҢеҗҺжқҘпјҢеҺҶд»Јеҷ¶зҺӣе·ҙжҙ»дҪӣе’Ңе…«йӮҰеҸёеҫ’жҙ»дҪӣзҡ„еҜқе®«гҖҒејәе·ҙдҪӣж®ҝе’ҢеӨ§з»Ҹе ӮгҖҒеЎ”ж®ҝйҷҶз»ӯеҫ—д»Ҙдҝ®е»әгҖӮиҫ№иҜҙзқҖпјҢеҸӨдҝ®жӢүеҳҺеҸҢжүӢеҗҲеҚҒпјҢд»°жңӣдёүеұӮжҘјй«ҳгҖҒйқўз§Ҝиҫҫ2240е№іж–№зұізҡ„жҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝпјҢзӣ®е…үжҒӯ敬иҖҢиӮғз©ҶгҖӮеҸ—д»–зҡ„ж„ҹжҹ“пјҢдј«з«ӢеңЁеңЁзҷҫе№ҙеӨ§ж®ҝеүҚзҡ„жҲ‘们пјҢиө¶зҙ§ж”¶ж•ӣжҖқз»Әе’Ңж— е…ізҡ„иЁҖиҜӯпјҢиҷ”иҜҡйЎ¶зӨјгҖӮ

еҫ®йЈҺд№ д№ пјҢжё…жҷЁзҡ„йҳіе…үеғҸдёҖзҫӨзҫӨиҪ»е·§зҡ„йЈһзҮ•пјҢеңЁжҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝзҡ„йҮ‘йЎ¶дёҠй—Әи·ғзқҖгҖӮеҚ•жӘҗжӯҮеұұејҸзҡ„еӨ§ж®ҝпјҢеұӢйЎ¶иҰҶзӣ–зқҖзҗүз’ғз“ҰпјҢеұӢжӘҗжӯЈдёӯжҳҜи—Ҹж—ҸйЈҺж јзҡ„зӢ®зҲӘеһӢйЈһжӘҗпјӣе·Ұиҫ№жҳҜжұүж—ҸйЈҺж јзҡ„еҮӨйҫҷйЎ»еһӢйЈһжӘҗпјӣеҸіиҫ№жҳҜдә‘еҚ—зәіиҘҝе·ҘеҢ е»әйҖ зҡ„иұЎйј»йЈһжӘҗгҖӮжҚ®иҜҙдәҢдё–еҳҺзҺӣжӢ”иҘҝеҲ°дёғдё–еҳҺзҺӣе·ҙжӣҫйҷҶз»ӯд»Һе°јжіҠе°”гҖҒеҚ°еәҰгҖҒй”ЎйҮ‘гҖҒжӢүиҗЁд»Ҙе’ҢеҶ…ең°еҸ¬йӣҶеӨ§жү№е·ҘеҢ пјҢеӨ§е…ҙеңҹжңЁпјҢзӯ‘ж®ҝйҘ°еҪ©пјҢй•ӮйҮ‘йӣ•зҺүгҖӮдҪҶеҺҶз»Ҹж–Үйқ©зҡ„з ҙеқҸе’ҢеӨҡе№ҙеүҚзҡ„зҒ«зҒҫпјҢзҺ°еңЁжҲ‘们жүҖи§Ғзҡ„пјҢжҚ®иҜҙйғҪжҳҜиҝ‘е№ҙжҢүз…§еҺҹиІҢйҮҚе»әзҡ„гҖӮ

йҡҸеҸӨдҝ®жӢүеҳҺиҝҲиҝӣжҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝпјҢеҸӘи§үеҫ—ж»ҡж»ҡеҜ’жөҒжү‘йқўиҖҢжқҘпјҢжҲ‘е“Ҷе—ҰзқҖеҖ’йҖҖдәҶеҮ жӯҘпјҡ“еҘҪеҶ·пјҒ”жҲ‘иЈ№зҙ§зҫҪз»’жңҚи„ұеҸЈеҸ№йҒ“гҖӮеҸӨдҝ®жӢүеҳҺеҗ¬зҪўпјҢж·Ўж·ЎдёҖ笑пјҢдјјд№ҺжІЎжңүеҗҢж„ҹгҖӮ

еӨ§ж®ҝйҮҢеҮәеҘҮең°йқҷпјҢе·ЁеӨ§зҡ„з»Ҹе№ўд»Һе ӮйЎ¶жӮ¬иҗҪдёӢжқҘпјҢзә№дёқдёҚеҠЁпјҢ56ж №зІ—еӨ§зҡ„зәўиүІжңЁжҹұеӯҗжңүеҚҒзұіеӨҡй«ҳпјҢжһ—з«ӢеңЁз»Ҹе№ўд№Ӣй—ҙгҖӮеғ§дәәдёҠеӨ§иҜҫгҖҒејҖжі•дјҡж—¶зҡ„еқҗеһ«д»Һжҹұеӯҗдёӯй—ҙй•ҝй•ҝең°й“әдёӢжқҘеҮ жҺ’пјҢдҪҶз©әж— дәәеҪұпјҢеҸӘжңүеҜ’ж°”йҖҸиҝҮд»Һе ӮйЎ¶жөҒжі»дёӢжқҘзҡ„еҮ зј•йўӨжҠ–зҡ„йҳіе…үпјҢеңЁжҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝйҮҢејҘжј«зқҖгҖӮ

“еӣ зҘ–еҜәең°дҪҚзјҳж•…пјҢеҺҶд»Јеҷ¶зҺӣе·ҙиҪ¬дё–зҒөз«ҘеқҗеәҠеүҚпјҢйғҪиҰҒеңЁеҳҺзҺӣеҜәдёҫиЎҢиұЎеҫҒжҖ§жҲҙеёҪд»ӘејҸ并讲з»Ҹдј жі•гҖӮ”еҸӨдҝ®жӢүеҳҺеёҰжҲ‘们еңЁжҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝдҫқж¬ЎжңқжӢңпјҢд»Ӣз»ҚзқҖеҷ¶зҺӣеҜәжҒўе®Ҹзҡ„еҺҶеҸІж—¶пјҢжҲ‘еҚҙд»Һз©әиҚЎиҚЎзҡ„жҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝйӮЈдәӣеӣӣйқўж®Ӣз ҙзҡ„еҜәеўҷдёҠпјҢеҗ¬еҲ°еҸӨиҖҒзҡ„еЈҒз”»и„ұиҗҪгҖҒи…җиҡҖзҡ„еЈ°йҹі……

“е…¬е…ғеҚҒдёүдё–зәӘпјҢеҝҪеҝ…зғҲжӣҫеҸ¬иҜ·жҺҘи§Ғ第дәҢдё–еҷ¶зҺӣжӢ”еёҢпјҢеӣ дёәиў«д»–ж— иҫ№зҡ„дҪӣеӯҰжҷәж…§жүҖжүҝжңҚпјҢжүҖд»ҘжӢңеҷ¶зҺӣжӢ”еёҢдёәж— дёҠжі•еёҲпјҢеҗҺеҷ¶зҺӣжӢ”еёҢиў«и’ҷе“Ҙжұ—еҘүдёәеӣҪеёҲпјҢеҗ‘еҷ¶зҺӣжӢ”еёҢдҫӣеҘүиҮіе°Ҡзҡ„йҮ‘иҫ№й»‘иүІжі•еёҪе’ҢйҮ‘еҚ°……”еҸӨдҝ®жӢүеҳҺеӣһеӨҙжҢҮзқҖеӨ§ж®ҝеүҚж–№еёғж»Ўж”Ҝж’‘зҡ„й’ўжһ¶гҖҒиҗҪж»Ўе°ҳеҹғдё”еӨҡеӨ„е·ІйҫҹиЈӮзҡ„з©әеўҷиҜҙпјҡ“еҷ¶зҺӣеҜәеҶ…иҝҳзҸҚи—ҸжңүжҳҺжңқзҡҮеёқиө йҖҒзҡ„дёҮеІҒзүҢпјҢжҳҜжҳҺжҲҗзҘ–дҫӣеҘүзҡ„жңЁйӣ•зӣҳйҫҷзүҢдҪҚпјӣ‘еӨ§е®қжі•зҺӢ’еҚ°пјҢдёәжҳҺж°ёд№җдә”е№ҙпјҲ1407е№ҙпјүжҳҺжҲҗзҘ–дҫӣеҘүз»ҷ第дә”дё–еҷ¶зҺӣе·ҙ•еҫ·й“¶еҚҸе·ҙ‘йўҶеӨ©дёӢйҮҠж•ҷ’зҡ„жңҖй«ҳе®—ж•ҷең°дҪҚзҡ„еҚ°дҝЎгҖӮжӯӨеӨ–пјҢеҜәеҶ…иҝҳи—ҸжңүеӨ§йҮҸжҳҺгҖҒжё…ж—¶жңҹдёӯеӨ®зҡҮеёқдҫӣеҘүзҡ„йҷ¶еҷЁгҖҒз“·еҷЁе’Ң100еӨҡе°ҠйҺҸйҮ‘й“ңеғҸгҖҒеӨ§и—Ҹз»ҸгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢд»ҘеҸҠж—Ңж——зјҺеёҰгҖҒдёқз»ёжЈүзјҺзӯүеҲәз»Је“Ғд»ҘеҸҠиҝ‘зҷҫе№…дј дё–е”җеҚЎгҖҒй«ҳеғ§йҒ—зү©гҖҒиҙқеҸ¶з»Ҹзӯүж–Үзү©гҖӮ”

жҲ‘зҡ„зңјеүҚдёҚз”ұжө®зҺ°еҷ¶зҺӣеҜәжҳ”ж—ҘжҳҢзӣӣд№ӢжҷҜпјҡйӮЈж—¶пјҢ第дәҢдё–еҷ¶зҺӣжӢ”еёҢ继жүҝ第дёҖдё–еҷ¶зҺӣе·ҙе Ҷжқҫй’Ұе·ҙзҡ„ејҳжі•дәӢдёҡпјҢд»Ҙжҷ®дё–зҡ„ж…ҲжӮІе’Ңжҷәж…§дҪҝеҫ—дё–й—ҙзҺӢжқғзҡҲдҫқдәҺдҪӣжі•пјҢд»Өз»ҹжІ»йҳ¶зә§зҡ„жқғдәүдёҺжқҖжҲ®еңЁдҪӣйқўеүҚеҫ—д»ҘиҠӮеҲ¶пјӣдҪҶиҮіе°Ҡзҡ„жі•зҺӢеҷ¶зҺӣжӢ”еёҢдёәжӯӨд№ҹд»ҳеҮәдәҶж·ұз—ӣзҡ„д»Јд»·гҖӮзӣёдј йӮЈж—¶пјҢеҳҺзҺӣжӢ”еёҢжӣҫиў«еҚ·е…ҘеҝҪеҝ…зғҲдёҺйҳҝйҮҢеӯӣе“Ҙе…„ејҹдҝ©зҡ„жұүдҪҚд№ӢдәүпјҡеҝҪеҝ…зғҲеҮ»иҙҘйҳҝйҮҢеӯӣж јеҗҺпјҢе°Ҷеҷ¶зҺӣжӢ”еёҢжҠ•е…Ҙзӣ‘зӢұд»ҘзҒ«зғ§гҖҒеҲҖз ҚгҖҒе–ӮжҜ’йЈҹгҖҒй’үеӯҗй’үеӨҙгҖҒд»Һй«ҳз©әжҠӣе…Ҙж°ҙдёӯзӯүж®Ӣй…·иҝ«е®ігҖӮйӣӘеҹҹй©ҜиүҜзҡ„дҝЎдј—пјҢдёҖж—¶й—ҙжӮІиӢҰз„ҰжҖҘпјҢеҝғзҒөеҰӮеқ ең°зӢұгҖӮ然иҖҢжҚ®и—ҸзұҚеҸІд№ҰгҖҠзәўеҸІгҖӢи®°иҪҪпјҢеҗҺжқҘи’ҷеҸӨеӣҪ“дёңеҢ—ж–№еҗ‘еҮәзҺ°еҗүзҘҘеӨ©жҜҚзҡ„еӨ©е…өеӣӣдёҮеӣӣеҚғдәәпјҢйҷҚдёӢеӨ§йЈҺгҖҒйӣ·з”өе’ҢеҶ°йӣ№пјҢзҳҹз–«жөҒиЎҢпјҢеҝҪеҝ…зғҲзҡ„иЎҢеҲ‘иҖ…йЎҝж—¶жӯ»дәЎгҖӮеҸҰжҚ®гҖҠиҙӨиҖ…е–ңе®ҙгҖӢи®°иҪҪпјҢеҪ“ж—¶пјҢдә”дё–еҷ¶зҺӣе·ҙеҫ·й“¶еҚҸе·ҙйўҶеӨ©дёӢйҮҠж•ҷпјҢдёҚд»…дёәжҳҺд№җеёқе’Ңжңқе»·еҶ…ж–ҮжӯҰзҷҫе®ҳдј жҺҲзҒҢйЎ¶е’ҢеҜҶжі•пјҢ并游еҺҶе№ҝеӨ§дёӯеҺҹпјҢдёәж°‘й—ҙејҳжү¬дҪӣжі•гҖҒж•ҷеҢ–зҷҫ姓пјҢеҗҢж—¶е…јд»»еҢ—дә¬гҖҒдә”еҸ°еұұзӯүең°еҷ¶зҺӣеҷ¶дёҫеҜәйҷўдё»жҢҒпјҢдҪҝеҫ—жҳҺжңқдёҠдёӢеҝғеҗ‘дҪӣжі•пјҢеҜ№и—ҸеҢәдёҚжӣҫеҠЁз”ЁдёҖе…өдёҖеҚ’пјҢдҪҝеҫ—иҘҝи—ҸеңЁиҝҷдёҖж—¶жңҹе…ҚйҒӯжқҘиҮӘжңқе»·зҡ„жҲҳдәүе’ҢжӯҰиЈ…жҡҙеҠӣпјӣеңЁж»Ўжё…зҺӢжңқж•ҙж•ҙдёүзҷҫеӨҡе№ҙй—ҙпјҢеҷ¶зҺӣеҷ¶дёҫеӨ§е®қжі•зҺӢзҡ„дҪӣе…үжҷәж…§дёҖзӣҙжҒ©жіҪдәҺдё–гҖӮ

然иҖҢпјҢзңјеүҚзҡ„еҷ¶зҺӣеҜәеҶ…пјҢдёҖеҲҮе·ІеҰӮжҪ®ж°ҙйҖҖеҚҙпјҢеҰӮеӨ©з©әз»ҡзғӮзҡ„еҪ©иҷ№ж¶ҲйҖқпјҢз•ҷдёӢзҡ„еҸӘжңүдёҖе°ҠеҸҲдёҖе°ҠеңЈиҖ…зҡ„еЎ‘еғҸпјҢеңЁе№Ҫжҡ—еҜ’еҶ·зҡ„жҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝйҮҢй—ӘиҖҖзқҖйҮ‘з®”д№Ӣе…үгҖӮ

пјҲеҷ¶зҺӣеҜәеҺҶд»Јеҷ¶зҺӣе·ҙеЎ‘еғҸд№ӢдёҖпјү

“иҝҷдҪҚе°ұжҳҜ第дәҢдё–еҷ¶зҺӣе·ҙ•жӢ”еёҢжҙ»дҪӣпјҢдёәдҝқжҢҒж•ҷжҙҫдј жүҝпјҢд»–д»Ҙж„ҸиҜҶдёҚзҒӯгҖҒз”ҹжӯ»иҪ®еӣһгҖҒеҢ–иә«еҶҚзҺ°гҖҒд№ҳж„ҝиҖҢжқҘзӯүдҪӣеӯҰжҖқжғідёәдҫқжҚ®пјҢдёҙз»ҲеүҚиҰҒжұӮејҹеӯҗеҜ»иҝ№дёҖеӯ©з«Ҙ继жүҝй»‘еёҪгҖӮејҹеӯҗз§үжүҝеёҲе‘ҪпјҢжңҖз»ҲеҜ»жүҫеҲ°и—Ҹдј дҪӣж•ҷеҸІдёҠ第дёҖдҪҚиҪ¬дё–зҒөз«ҘпјҢеҷ¶зҺӣеҷ¶дёҫй»‘еёҪзі»жҙ»дҪӣиҪ¬дё–еҲ¶еәҰз”ұжӯӨе»әз«Ӣиө·жқҘгҖӮеҗҺжқҘпјҢиҝҷз§ҚиҪ¬дё–еҲ¶еәҰиў«еҢ…жӢ¬ж јйІҒжҙҫеңЁеҶ…зҡ„е…¶д»–ж•ҷжҙҫжІҝз”ЁиҮід»ҠгҖӮ”

пјҲеҷ¶зҺӣеҜәеҺҶд»Јеҷ¶зҺӣе·ҙеЎ‘еғҸд№ӢдёҖпјү

иҒҶеҗ¬зқҖеҸӨдҝ®жӢүеҳҺзҡ„д»Ӣз»ҚпјҢжҲ‘们дёҖдёҖзһ»д»°зқҖд»Һ第дәҢдё–еҲ°з¬¬еҚҒдә”дё–еҷ¶зҺӣе·ҙзҡ„йҺҸйҮ‘й“ңеғҸгҖӮеҪ“然пјҢеҗ„дҪҚе°ҠиҖ…зҡ„еЎ‘еғҸиҷҪдёҚеғҸдј—иҸ©иҗЁзҸ е®қгҖҒеҚҺеҶ з’Җз’ЁпјҢдҪҶжі•зӣёеә„дёҘе’Ңиҝ‘д№Һе®ҢзҫҺпјҢи®©жҲ‘дёҚж•ўзӣёдҝЎд»–们жӣҫд»ҘиӮүиә«пјҢеңЁе°ҳдё–й©»з•ҷиҝҮгҖӮ并且пјҢеӨ§ж®ҝйҮҢиҝҳдҫӣеҘүжңүе°ҠиҖ…зҡ„зҒөеЎ”пјҢи°ҒиғҪжғіиұЎпјҢи§ҒиҜҒзҷҫе№ҙжІ§жЎ‘д№ӢеҗҺпјҢзҒөеЎ”дёӯзҡ„е°ҠиҖ…пјҢе·ІжҳҜжҖҺж ·зҡ„зӣ®е…үпјҹ

пјҲеҷ¶зҺӣеҜәйҮҢзҡ„зҒөеЎ” пјү

4

“дј иҜҙеңЁжӢүиҗЁеЁҳзғӯд№ЎжӣҫиҜһз”ҹиҝҮдёҖдҪҚеҷ¶зҺӣе·ҙжҳҜеҗ—пјҹ”еңЁжҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝйҮҢпјҢжҲ‘ж„ҹи§үи¶ҠжқҘи¶ҠеҶ·дәҶпјҢдҪҶе·ІжҳҜеӣӣжңҲеӨ©пјҢйҡҫйҒ“иҝҷеӨ§ж®ҝзҡ„дёӢеҚҠйғЁжҳҜдҝ®еңЁеҚҠең°дёӢзҡ„пјҹжӯЈжҡ—иҮӘзҢңжғіпјҢеҸӨдҝ®жӢүеҳҺеӣһзӯ”иҜҙпјҡ“и®°еҫ—жҳҜ第еҚҒдә”дё–еҷ¶зҺӣе·ҙйқ’гҖӮ”

пјҲеҷ¶зҺӣеҜәеҺҶд»Јеҷ¶зҺӣе·ҙеЎ‘еғҸд№ӢдёҖпјү

“зңҹзҡ„пјҹпјҒ”жҲ‘дёҖйҳөжғҠе–ңгҖӮжӢүиҗЁеёӮеЁҳзғӯд№Ўжһң然дәәжқ°ең°зҒөпјҢжҲ‘зҡ„家е°ұеңЁйӮЈзүҮз”°еӣӯзҺҜжҠұзҡ„еұұи°·дёӯгҖӮеҸӨдҝ®жӢүеҳҺзңӢеҲ°жҲ‘еј•д»ҘдёәиҚЈзҡ„笑容пјҢжҳҫеҫ—еҫҲй«ҳе…ҙгҖӮдҪҶеҜ№е…ідәҺжҺҘдёӢжқҘеңЁеӣҪеӨ–еңҶеҜӮзҡ„第еҚҒе…ӯдё–еҷ¶зҺӣе·ҙе’ҢеҮәиө°еӣҪеӨ–зҡ„第еҚҒдёғеӨ§е®қжі•зҺӢпјҢеҸӨдҝ®жӢүеҳҺзј„й»ҳдёҚиҜӯпјҢеҸӘжҳҜжҠҠжҲ‘们еёҰеҲ°дёӨдҪҚжі•зҺӢзҡ„з…§зүҮеүҚпјҢй»ҳй»ҳең°еҮқжңӣзқҖгҖӮ

пјҲеҳҺзҺӣеҜәйҮҢеӨ§е®қжі•зҺӢзҡ„жі•еә§еҸҠз…§зүҮпјү

и®°еҫ—жҳҜеңЁе…«еҚҒе№ҙд»ЈеҲқпјҢдҪңдёәдёӯеҚҺдәәж°‘е…ұе’ҢеӣҪжҲҗз«Ӣд»ҘжқҘ第дёҖдҪҚиў«дёӯеӨ®ж”ҝеәңжү№еҮҶзҡ„иҪ¬дё–жҙ»дҪӣпјҢ第еҚҒдёғдё–еҷ¶зҺӣе·ҙйқ’зҡ„и®Өе®ҡеҸҠеқҗеәҠпјҢеңЁж•ҙдёӘи—ҸеҢәе’Ңе…ЁеӣҪеҪұе“ҚйғҪйқһеёёеӨ§гҖӮе…ідәҺд»–зҡ„зәӘеҪ•зүҮд»ҘеҸҠеҗ„ж–№еүҚеҺ»жӢңи§Ғзҡ„дәәпјҢд»Ө第дёҖдё–еҷ¶зҺӣе·ҙеҲӣе»әзҡ„еҷ¶зҺӣеҜәзҡ„еӯҗеҜәжҘҡеёғеҜәйҰҷзҒ«з©әеүҚж—әзӣӣгҖӮеҪ“ж—¶еңЁиҘҝи—Ҹз”өи§ҶеҸ°жү“е·Ҙзҡ„дёҖдҪҚжұүж—Ҹ画家иҝҳдёәе№ҙе°‘зҡ„еӨ§е®қжі•зҺӢз”»дәҶдёҖе№…е·Ёе№…жІ№з”»гҖӮжңҖйҡҫеҝҳзҡ„жҳҜпјҢжҲ‘е’ҢжҜҚдәІеңЁдёҖж¬ЎеүҚеҫҖжҘҡеёғеҜәжңқдҪӣж—¶пјҢеёҰзқҖжҲ‘дә”еІҒзҡ„е„ҝеӯҗжӢңи§ҒеҲ°дәҶжі•зҺӢпјҢеҪ“ж—¶е№ҙе°‘зҡ„жі•зҺӢдјёејҖеҸҢиҮӮиҰҒжӢҘжҠұиә«з©ҝе°Ҹи—ҸиўҚзҡ„дё№йӮЈпјҢеҚҙиў«иә«ж—Ғзҡ„дёҖдёӘеғ§дәәйҳ»жҢЎдәҶгҖӮ

йӮЈж—¶зҡ„жі•зҺӢиҷҪ然з©ҝдёҠдәҶиҪ¬дё–зҡ„жі•иўҚпјҢеҚҙдҫқ然дҝқжҢҒзқҖз«ҘеҝғпјҢжҲ‘зңӢеҲ°дёҖдҪҚеҶ…ең°дҝЎеҫ’жӢңи§Ғд»–ж—¶пјҢжі•зҺӢжӢҝеҮәдёҖдёӘж”ҫеӨ§й•ңеҜ№зқҖеҘ№зҡ„зңјзқӣеҘҪеҘҮең°зңӢпјҢйӮЈжЁЎж ·зңҹжҳҜеҸҲеӨ©зңҹеҸҲйЎҪзҡ®гҖӮд№ҹе°ұжҳҜйӮЈж¬ЎпјҢеҪ“жҲ‘们жңқдҪӣеҮәжқҘпјҢеӣһйҰ–жҘҡеёғеҜәж—¶пјҢеҸӘи§Ғжі•зҺӢдј«з«ӢеңЁеҜәйҷўдәҢеұӮзҡ„е№іеҸ°дёҠпјҢд№…д№…еҮқжңӣзқҖдј—дәәзҰ»еҺ»зҡ„иғҢеҪұпјҢеӨ•йҳіжҳ з…§зқҖд»–е№ҙе°‘иҖҢеҚ•и–„зҡ„иә«еҪұпјҢзңӢдёҠеҺ»жҳҜйӮЈд№Ҳзҡ„еӯӨеҚ•гҖӮеӣһеҲ°жӢүиҗЁпјҢжҲ‘д№…д№…йҡҫеҝҳпјҢдҫҝжҸҗ笔еҶҷдёӢиҜ—жӯҢпјҡ

еҝҳеҚҙжӮЁзҡ„жі•еҗҚ

д»°жңӣеҸӨеўҷдёҠжӮЁе„ҝж—¶зҡ„жүӢеҚ°

иҝңзңәжІіж»© зү§еңә

еӯ©еӯҗ们е¬үжҲҸзҡ„иә«еҪұ

жҲ‘дёәжӮЁе“ӯжіЈ

жіӘж°ҙд»ӨжҲ‘еҝҳеҚҙжӮЁзҡ„жі•еҗҚ

иҖҢжӮЁзҡ„зңјзқӣеғҸй»‘еӨңйҮҢзҡ„жҳҹиҫ°

жӮЁзҡ„笑容еғҸжё…еҮүзҡ„жңҲе…ү

жӮЁеғҸдёҖе°ҠйҮ‘иүІзҡ„еүӘеҪұ

дёҚи§үдёӯжҲ‘еҸҲдёәжӮЁе“ӯжіЈ

дҪҶжҲ‘жүҖжңүзҡ„жіӘж°ҙ

ж— жі•ж”№еҸҳд»Ҡз”ҹзҡ„е®ҝе‘Ҫ

жҜ”еҰӮжӮЁ

ж— жі•з”ЁдёҖж®өдәәз”ҹ

е®ҢжҲҗз«Ҙе№ҙзҡ„жёёжҲҸ

дёәеҲ©зӣҠдј—з”ҹжңүжғ…

еҚҙиҰҒж°ёж— жӯўеўғең°иҪ®еӣһ

然иҖҢи°ҒиғҪж–ҷжғіпјҢе°ұеңЁеҚҒдёғдё–еӨ§е®қжі•зҺӢе№ҙж»ЎеҚҒе…«еІҒйӮЈе№ҙпјҢз«ҹзӘҒ然зҰ»ејҖиҘҝи—ҸпјҢиҝңиө°е®ғд№ЎгҖӮжҚ®иҜҙдёҙиө°еүҚпјҢжі•зҺӢжӣҫз•ҷдёӢдёҖе°ҒдҝЎпјҢиҜҙд»–е°ҶеүҚеҫҖеҸ—йўҶеҷ¶зҺӣе·ҙдё–д»Јдј жүҝзҡ„жі•еёҪгҖӮ

дёҖж—¶й—ҙеӣҪеҶ…еӨ–дёәд№Ӣ哗然пјҢиҖҢеҰӮжӯӨзҡ„еҲ«зҰ»пјҢеҜ№дәҺиҷ”иҜҡзҡ„и—Ҹең°зҷҫ姓пјҢзҠ№еҰӮж— еёёзҡ„йӣ·з”өпјҢзӮҪз—ӣеҝғжүү……жүҖд»ҘпјҢеңЁеҷ¶зҺӣеҜәд»°жңӣзқҖеҚҒдёғдё–еӨ§е®қжі•зҺӢз…§зүҮйҮҢзҡ„е°Ҡе®№пјҢжі•зҺӢйӮЈзҒјзҒјзҡ„еҸҢзңјпјҢжӣҫз»Ҹдјјд№Һе·Іж„ҲеҗҲзҡ„дјӨеҸЈпјҢзӘҒ然й—ҙйҳөйҳөз—ӣжҘҡ——

дҪҶж—¶й—ҙеңЁжҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝйҮҢеҲҶз§’дёҚе·®пјҢе§Ӣз»ҲдёҚжҒҜгҖӮж—¶й—ҙеҲӣйҖ дәҶдәәзұ»зҡ„е®—ж•ҷгҖҒеҺҶеҸІгҖҒж–ҮеҢ–е’Ңе®Үе®ҷз”ҹе‘ҪпјҢеҸҲе°Ҷе®ғ们дёҖдёӘдёӘзІүзўҺ——еӣ жӯӨеҰӮд»ҠпјҢеңЁеҺҶз»Ҹе…«зҷҫеӨҡе№ҙжІ§жЎ‘еҺҶеҸІзҡ„еҷ¶зҺӣеҜәпјҢйҷӨдәҶж—¶й—ҙпјҢиҝҳжңүд»Җд№Ҳе‘ўпјҹжҲ‘еӣӣйЎҫеј жңӣпјҢеҸӘжңүеҜ’жөҒзҠ№еҰӮиӣҮеҪұпјҢеҗһеҷ¬зқҖеІҒжңҲгҖӮ

“е”үпјҒжҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝдәҹеҫ…з»ҙдҝ®пјҢзңӢпјҢиҝҷдәӣзҷҫе№ҙжңЁжҹұе·Із»ҸејҖе§Ӣи…җжңҪдәҶ……”еҸӨдҝ®жӢүеҳҺдёҚзҹҘжҳҜеӣ дёәжӢ…еҝ§иҝҳжҳҜеӣ дёәд№ҹж„ҹеҸ—еҲ°дәҶжҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝйҮҢж јеӨ–зҡ„еҜ’еҶ·пјҢи„ёиүІеҸҳеҫ—жҡ—ж·ЎпјҢеҸҢзңјеғҸи’ҷдёҠдәҶдёҖеұӮйӣҫйңӯгҖӮд»–ејҜдёӢи…°ж—¶пјҢй«ҳеӨ§зҡ„иә«иәҜжҳҫеҫ—жІүйҮҚиҖҢиҝҹжҡ®пјҡ“иҝҷж №жңЁжҹұзҡ„еә•йғЁе·Із»Ҹи…җжңҪеҫ—жңүдәҶзӘҹзӘҝдәҶ……”

пјҲеҷ¶зҺӣеҜәжҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝйҮҢе№ҙд№…еӨұдҝ®ејҖе§Ӣи…җжңҪзҡ„жҹұеӯҗпјү

жҲ‘们жӢҝиө·зӣёжңәиҝһеҝҷжӢҚдёӢжҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝи…җжңҪиҙҘиҗҪзҡ„зҺ°зҠ¶пјҢеҸӨдҝ®жӢүеҳҺи§ҒзҠ¶еҸҲйҮҚжҢҜзІҫзҘһпјҢиЎЁзҺ°еҮәеҜ№жҲ‘们зҡ„дҝЎд»»пјҡ“жӢңжүҳдҪ 们еӨҡж–№йқўеё®еҠ©жҲ‘еҜәе‘јеҗҒдёҖдёӢеҘҪеҗ—пјҹпјҒ”

жҲ‘ж…Ңд№ұең°зӮ№зӮ№еӨҙгҖӮжҲ‘зҡ„еӯҳеңЁеңЁиҝҷеҸӨиҖҒзҡ„жҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝйҮҢеҘҪжҜ”дёҖдёӘзһ¬й—ҙгҖӮдёҚпјҢжҜ”зһ¬й—ҙжӣҙзҹӯжҡӮгҖӮеҪ“然пјҢжҲ‘иҝҳжҳҜдјҡз”ЁжҲ‘еҫ®дёҚи¶ійҒ“зҡ„笔е’ҢжҲ‘е…ЁйғЁзҡ„иҜҡжҢҡпјҢиЎЁиҫҫжҲ‘们е…ұеҗҢзҡ„ж„ҝжңӣгҖӮ

“дј иҜҙжҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝдёӢйқўжҳҜдёҖдёӘж№–жіҠпјҢеӨ§ж®ҝе°ұдҝ®е»әеңЁйҫҷзҺӢж®ҝдёҠ”и§ҒжҲ‘еҶ·еҫ—з‘ҹз‘ҹеҸ‘жҠ–пјҢеҸӨдҝ®жӢүеҳҺ笑иө·жқҘгҖӮ

“е–”пјҢеҺҹжқҘеҰӮжӯӨпјҢеҜ’ж°”еҺҹжқҘжҳҜд»ҺеӨ§ж®ҝдёӢйқўзҡ„йҫҷзҺӢжҪӯйҮҢеҚҮдёҠжқҘзҡ„е‘Җ——”жҲ‘笑йҒ“пјҢиҜқйҹіеҲҡиҗҪпјҢеҝғйҮҢз«ҹд»ҝдҪӣиұҒ然ејҖжң—пјҢд№ҹдёҚеҶҚи§үеҫ—еҶ·дәҶгҖӮ

дҪҶжҲ‘们еңЁжҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝзҡ„жңқжӢңиҝҳжІЎжңүе®ҢгҖӮеҲҡжқҘеҲ°е·Ұж®ҝжіҘеЎ‘ејәе·ҙдҪӣеүҚпјҢжҚ®иҜҙиҝҷе°ҠдҪӣеғҸжӣҫз”ұдәҢдё–еҷ¶зҺӣжӢ”еёҢдәІиҮӘдё»жҢҒејҖе…үпјҢжҳҜжҳҢйғҪең°еҢәжңҖеӨ§зҡ„жіҘеЎ‘ејәе·ҙдҪӣеғҸгҖӮдҪҶеҗҺжқҘеңЁеҮ ж¬ЎзҒ«зҒҫеҗҺпјҢеҸҲйҒӯйӣЁж°ҙиӮҶиҷҗпјҢиҮҙдҪҝиҝҷе°Ҡи¶іжңүеҮ зұій«ҳзҡ„ејәе·ҙдҪӣеқҚеЎҢгҖӮ

пјҲеҳҺзҺӣеҜәйҮҢзҡ„ејәе·ҙдҪӣеЎ‘еғҸпјү

“зңӢпјҢејәе·ҙдҪӣйўқеӨҙдёҠзҡ„йӮЈжһҡзҷҪжө·иһәзӣёдј е·ІжңүдёӨеҚғеӨҡе№ҙзҡ„еҺҶеҸІдәҶгҖӮ”еҸӨдҝ®жӢүеҳҺжІЎжңүе‘ҠиҜүжҲ‘们иҝҷе°Ҡејәе·ҙдҪӣжҳҜеңЁе“ӘдёҖе№ҙеҶҚж¬ЎйҮҚеЎ‘зҡ„пјҢеҸӘжҳҜејәи°ғзқҖдҪӣзҡ„йўқеүҚйӮЈжһҡдјјд№ҺиғҪиҜҒжҳҺж—¶е…үж°ёеӯҳзҡ„жө·иһәгҖӮ

ејәе·ҙдҪӣеҸҲиў«з§°дҪңжңӘжқҘдҪӣпјҢжҚ®дҪӣз»ҸйҮҢзҡ„йў„иЁҖиҜҙпјҢдәәзұ»еңЁжң«жі•д№ӢеҗҺзҡ„жҙӘиҚ’д№Ӣйҷ…пјҢеӨ§жҳӯеҜәйҮҢдҫӣеҘүзҡ„зҺ°еңЁдҪӣйҮҠиҝҰж‘©е°је…«еІҒзӯүиә«еғҸе°ҶжІүжІЎпјҢејәе·ҙдҪӣе°ҶеҰӮеҗҢжӣҷе…үеҶҚзҺ°пјҢеҶҚж¬ЎжӢҜж•‘жҲ‘们пјҢиҖҢйӮЈж—¶пјҢжңӘжқҘзҡ„дәәзұ»е°Ҷз”ҹжҙ»еңЁзҫҺеҘҪиҖҢй«ҳе°ҡзҡ„зІҫзҘһеўғең°пјҢж— йЎ»иЎЈйЈҹпјҢеҸӘжІҗжөҙйҳіе…үгҖҒе‘јеҗёз©ә气并иғҪеӨҹиҪ»зӣҲең°йЈһзҝ”гҖӮ

жҲ‘жһҒеҠӣд»°еӨҙеҮқжңӣзӣҳеқҗеңЁиҺІиҠұд№ӢдёҠзҡ„жңӘжқҘдҪӣпјҢеҸӘи§Ғд»–зӣ®е…үиҫҪиҝңпјҢеңЁжҲ‘们дёҚеҸҜеҸҠзҡ„ж—¶з©әдёӯејҘж•ЈзқҖгҖӮйӮЈд№ҲеҪ“дёӢпјҢжҲ‘й»ҳй»ҳзҘ·е‘ҠпјҢеңЁж—¶й—ҙзҡ„й•ҝжІійҮҢпјҢзҘҲж„ҝдёҚзҒӯзҡ„дҪӣжі•иғҪеӨҹж°ёдҪ‘еҳҺзҺӣеҜәе’ҢдёҖеҲҮз”ҹзҒөгҖӮ

5

д»ҺжҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝеҮәжқҘпјҢжј«й•ҝеҫ—д»ҝдҪӣз»ҸеҺҶдәҶеҮ дёӘдё–зәӘгҖӮеӨӘйҳіе·ІеҚҮз…§еңЁдёӯеӨ©пјҢжҲ‘们被жҡ–иһҚиһҚзҡ„жҳҘж„ҸзҺҜжҠұзқҖпјҢеҸӘи§Ғдёүеә§дҪӣеЎ”зҹ—з«ӢеңЁеӨ§ж®ҝеҸіеүҚж–№зҡ„й«ҳең°дёҠпјҢдҪӣеЎ”дёҠз©әжӯЈеҚҲзҡ„иүійҳіе…үеҪ©еӣӣжәўгҖӮеҸӨдҝ®жӢүеҳҺеёҰжҲ‘们жңқдҪӣеЎ”иө°еҺ»пјҢдёҖйқўд»Ӣз»ҚиҜҙпјҡдёӯй—ҙзҡ„дҪӣеЎ”жҳҜдёҖдё–еҷ¶зҺӣе·ҙеҷ¶зҺӣе Ҷжқҫй’Ұе·ҙзҡ„иҲҚеҲ©еЎ”пјҢеҸіиҫ№жҳҜе…«йӮҰеҸёеҫ’еҚ“ж јж—Ҙй’Ұзҡ„еҜҹеҜҹеЎ”пјҢе·Ұиҫ№жҳҜе Ҷжқҫй’Ұе·ҙзҡ„ејҹеӯҗж—әж јеӨҡеҗүзҡ„зҒөеЎ”гҖӮеңЁдёүеә§дҪӣеЎ”зҡ„еҸідёҠж–№жҳҜдёҖеә§зҒөеЎ”ж®ҝпјҢж®ҝеҶ…дҫӣжңү第дәҢдё–еҷ¶зҺӣе·ҙеёҢзҡ„дҪӣзүҷгҖӮ

пјҲеҳҺзҺӣеҜәзҷҪеЎ”пјү

жҲ‘们е’ҢдҝЎж•ҷзҫӨ众们дёҖиө·зҺҜз»•дҪӣеЎ”йЎәж—¶й’ҲиҪ¬з»ҸзҘҲзҘ·ж—¶пјҢе°Ҹйёҹжү‘й—ӘзқҖзҝ…иҶҖеңЁжҲ‘们иә«ж—ҒйЈһжқҘйЈһеҺ»пјҢеғҸжҳҜд№ҹжғіеҠ е…ҘжҲ‘们жңқжӢңзҡ„иЎҢеҲ—гҖӮ

еҸӨдҝ®жӢүеҳҺи§ҒзҠ¶з¬‘йҒ“пјҡ“зӣёдј дҪӣеЎ”йҮҢдҫӣеҘүжңүзұіжӢүж—Ҙе·ҙеӨ§еёҲзҡ„ејҹеӯҗиҫҫеёғжӢүжқ°зҡ„иҚҜзҺӢеҸЈиўӢпјҢеҰӮжһңиғҪеӣҙз»•дҪӣеЎ”иҪ¬дёҖдёҮеңҲз»ҸпјҢе°ұдјҡй—»еҲ°иҚҜзү©зҡ„еҘҮйҰҷпјҢзҷҫз—…иғҪиҮӘж„ҲгҖӮ”

пјҲжҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝйҮҢзұіжӢүж—Ҙе·ҙеЎ‘еғҸпјү

жҲ‘зңӢзңӢеңЁдҪӣеЎ”ж—ҒиҪ»йЈһзҡ„е°ҸйёҹпјҢеҸҲз«ҜиҜҰиә«еүҚиә«еҗҺеӣҙз»•дҪӣеЎ”иҪ¬з»Ҹзҡ„дҝЎдј—е’ҢеҸӨдҝ®жӢүеҳҺпјҢеҸ‘зҺ°ж— и®әжҳҜдәәиҝҳжҳҜйёҹе„ҝпјҢйғҪжҳҫеҫ—йӮЈд№Ҳж¬ўе–ңпјҢжғіеҝ…ж¬ўе–ңйғҪжҳҜжқҘиҮӘдҪӣеЎ”зҡ„еҠ жҢҒеҗ§гҖӮдҪҶжҲ‘们并没иҪ¬еҲ°дёҖдёҮеңҲпјҢеҚҙеңЁдёҖйҳөйЈҺиҝҮж—¶пјҢиў«зҒөеЎ”еҗҺйқўйӮЈдәӣе©ҖеЁңзҡ„еҸӨжҹіеҗёеј•еҺ»дәҶгҖӮ

жө·иһәдёҖиҲ¬ж—ӢиҪ¬зҡ„еҸӨжҹіеңЁејҖйҳ”зҡ„иҚүеқӘзҡ„дёӨж—ҒдёҖе…ұжңүдәҢеҚҒеӨҡжЈөгҖӮиҝҷж ·зЎ•еӨ§зҡ„еҸӨжҹіеңЁиҝҷжө·жӢ”еӣӣеҚғзұід»ҘдёҠзҡ„ең°ж–№жҳҜе°‘жңүзҡ„гҖӮеҸӘи§ҒеҸӨжҹіе§ҝжҖҒеҗ„ејӮпјҢеңЁеұұйЈҺдёӯиҲһе§ҝзҝ©иҝҒпјҢж‘Үж‘Ҷзҡ„жҹіжһқе……ж»ЎдәҶжҹ”жғ…иңңж„ҸпјҢиҢӮеҜҶзҡ„жһқеҸ¶пјҢеғҸеңЁдёҺйЈҺдәӨжөҒзқҖеҜҶиҜӯгҖӮзІ—еЈ®иҖҢиӢҚеҠІжңүеҠӣзҡ„ж ‘жқҶеҚҙеғҸдёҖдҪҚдҪҚеІҒжңҲиҖҒдәәпјҢеңЁеҗ‘е·Ұзӣҳж—Ӣзҡ„з”ҹй•ҝдёӯж”ҫжӯҢ……

“иҝҷдәӣж ‘д№ҹжңүзҷҫе…«еӨҡе№ҙеҺҶеҸІдәҶпјҢжҳҜе…ғжңқж—¶жңҹ第дәҢдё–еҷ¶зҺӣе·ҙеёҢд»ҺеҶ…ең°еёҰеӣһжқҘзҡ„ж ‘з§ҚпјҢиҖҢиҝҷдёҖзүҮиҚүеқЎпјҢе°ұжҳҜеҪ“е№ҙеҚҒдёҮз©әиЎҢжҜҚиғңд№җиө·иҲһзҡ„еңЈең°пјҢдј иҜҙеҸӘиҰҒиёҸдёҠиҝҷеқ—еңЈең°пјҢеңЁиҚүз”ёдёҠзҝ»еҮ дёӘж»ҡпјҢйғҪиғҪиҺ·еҫ—ж®Ҡиғңзҡ„еҠ жҢҒпјҢиғҪеӨҹж°ёз”ҹдёҚе •ең°зӢұе’Ңз•ңзүІйҒ“——”иҜҙзқҖпјҢеҸӨдҝ®жӢүеҳҺеҚҒеҲҶжғ¬ж„Ҹең°еңЁиҚүз”ёдёҠзӣҳеқҗдёӢжқҘжІҗжөҙзқҖйҳіе…үгҖӮ

пјҲеҳҺзҺӣеҜәеә·еҚ“ж®ҝеӨ–зҡ„еҸӨжҹізӣёдј жҳҜ第дәҢдё–еҷ¶зҺӣе·ҙеёҢеңЁе…ғжңқж—¶жңҹеёҰеӣһеҳҺзҺӣеҜәз§ҚдёӢзҡ„пјҢжңүе…«зҷҫеӨҡе№ҙеҺҶеҸІдәҶпјү

зҡ„зЎ®пјҢи·ЁиҝӣиҝҷзүҮеҸӨжҹізҺҜз»•зҡ„иҚүеққзҡ„йӮЈдёҖеҲ»пјҢжҲ‘们马дёҠж„ҹеҲ°зҘһжё…зӣ®зҲҪпјҢиҝҷйҮҢеғҸжҳҜдёҖзүҮеҜҢж°§зҡ„е®қең°пјҢжҲ‘们еңЁй«ҳжө·жӢ”жңүдәӣйғҒй—·зҡ„иғёеҸЈд№ҹи§үеҫ—иҲ’зј“е’ҢејҖжң—дәҶдәӣи®ёгҖӮиҖҢе…ҲеүҚеңЁжҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝиў«еҶ»еҫ—еғөеҶ·зҡ„е…Ёиә«пјҢжӯӨеҲ»жӣҙжҳҜжёҗжёҗең°еҰӮеҸӨжҹіиҲ¬иҲ’еұ•иө·жқҘгҖӮжҲ‘们跑еҺ»з»ҷжҜҸжЈөеҸӨжҹіжӢҚз…§з•ҷеҝөпјҢеҸҲеӣһеҲ°иҚүз”ёдә«еҸ—йҳіе…үгҖӮжңҖе…ій”®зҡ„жҳҜпјҢдҪңдёәдёҖдёӘиҷ”иҜҡзҡ„и—Ҹж—ҸдәәпјҢжҲ‘ж·ұдҝЎиҝҷзүҮеңЈең°зҡ„еҠ жҢҒеҠӣпјҢзӣёдҝЎд»ҺжӯӨеҫҖз”ҹпјҢжҲ‘们еҶҚд№ҹдёҚдјҡжҠ•иә«дёәе°ҸзӢ—е°ҸзҢ«дәҶгҖӮдәҺжҳҜпјҢеңЁеҚҒдёҮз©әиЎҢжӣҫз»Ҹиғңд№җиҲһи№Ҳзҡ„иҚүеққпјҢиў«зҷҫе№ҙеҸӨжҹіз°ҮжӢҘзҡ„жҲ‘们пјҢз«ҹжңүдәҶдёҖз§ҚйЈҳйЈҳж¬Ід»ҷзҡ„е№ёзҰҸж„ҹ——иҖҢжҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝйҮҢйӮЈдҪҚзҘһиүІеҮқйҮҚзҡ„еҸӨдҝ®жӢүеҳҺпјҢд»ҝдҪӣд№ҹз©ҝи¶ҠдәҶеҺҶеҸІзҡ„еіЎи°·пјҢеҸҳеҫ—е®№е…үз„•еҸ‘пјҢд»–дёӨзңјж”ҫе…үпјҢиЁҖиҜӯжӣҙеӨҡиө·жқҘпјҡ“еҷ¶зҺӣеҜәзҺ°еңЁжңү179дҪҚеғ§дәәпјҢжңүдә”дёӘзҸӯзә§пјҢжҲ‘们еӨ§зҸӯеёҰе°ҸзҸӯең°иҮӘеӯҰдҪӣз»ҸпјҢйҷӨдәҶеҶ¬еӨ©дёӨдёӘжңҲзҡ„жі•дјҡе’ҢеӨҸеӨ©дёҖдёӘжңҲе·ҰеҸізҡ„жі•дәӢжҙ»еҠЁпјҢе…¶е®ғж—¶й—ҙе…ЁйғЁйғҪз”ЁжқҘз ”дҝ®дҪӣжі•гҖӮ”

пјҲеҳҺзҺӣеҜәеҗҺеұұдёҠзҡ„еҸӨиҝ№пјү

“еғ§дҫЈз”ҹжҙ»еҫҲе……е®һеҝ«д№җеҗ§пјҹ”жғіеҲ°иҮӘе·ұеңЁеҮЎе°ҳдҝ—дё–дёҖе№ҙеҲ°еӨҙж— еәҸиҖҢеҝҷд№ұпјҢжҲ‘зҫЎж…•ең°й—®еҸӨдҝ®жӢүеҳҺгҖӮ

“жҳҜзҡ„гҖӮжҲ‘еёҢжңӣиҮӘе·ұеҲ°жӯ»йғҪиғҪз ”дҝ®дҪӣжі•пјҢжқҘдё–пјҢдёҚпјҢеёҢжңӣз”ҹз”ҹдё–дё–йғҪиғҪеҪ“дёҖдёӘеғ§дәәпјҢдёәејҳжү¬дҪӣжі•иҖҢеҘӢж–—……”

иҝҷеҸҜдёҚжҳҜдёҖиҲ¬зҡ„иӘ“ж„ҝгҖӮеҸӨдҝ®жӢүеҳҺеҜ№жҲ‘们иҝҷж ·иҜҙж—¶пјҢеҲҡжқҘеҲ°дёҚд№…пјҢеқҗеңЁд»–иә«ж—Ғзҡ„еҸҰдёҖдҪҚеҒҘеЈ®зҡ„еғ§дәәдёҖзӣҙеңЁз”ЁеҠӣзӮ№еӨҙгҖӮиҖҢиҝңзңәеұұеқЎдёҠй«ҳдҪҺй”ҷиҗҪзҡ„еғ§иҲҚпјҢжҲ‘жғіеҰӮжһңдј—еғ§жӯӨеҲ»еңЁеҸӨдҝ®жӢүеҳҺе·ҰеҸіпјҢеҗ¬еҲ°д»–зҡ„иӘ“иЁҖпјҢе®ҡдјҡдёҖйҪҗзӮ№еӨҙпјҢйҪҗеЈ°еҸ‘ж„ҝгҖӮйӮЈжғ…жҷҜпјҢдёҖе®ҡжҝҖжғ…жҫҺж№ғпјҢйңҮж’јдәәеҝғгҖӮ

йҒҗжғідёӯпјҢеҸӨдҝ®жӢүеҳҺзғӯжғ…ең°йӮҖиҜ·жҲ‘们еүҚеҫҖеұұдёҠзҡ„еғ§иҲҚе–қиҢ¶е°ҸеқҗпјҢдҪҶеӨ©иүІе·ІжҷҡпјҢжҲ‘们иҜҘе‘ҠиҫһдәҶгҖӮдёҚж•ўиҜҙе“ӘдёҖеӨ©еҶҚи§ҒеҳҺзҺӣеҜәпјҢдҪҶйӮЈдёҚеҸҜ摧зҡ„ж—¶е…үд№ӢиҪ®пјҢеңЁжҳЁж—Ҙзҡ„жҺӘй’ҰеӨ§ж®ҝд»ҝдҪӣиҝҳеңЁжҡ—жҡ—ж—ӢиҪ¬зқҖпјҢ并е°ҶдёҖеҶҚиҖҢж°ёеңЁгҖӮ

зҷҪзҺӣеЁңзҸҚпјҢи—Ҹж—ҸеҪ“д»Ји‘—еҗҚдҪң家гҖӮи‘—жңүй•ҝзҜҮе°ҸиҜҙгҖҠжӢүиҗЁзәўе°ҳгҖӢгҖҠеӨҚжҙ»зҡ„еәҰжҜҚгҖӢпјҢж•Јж–ҮйӣҶгҖҠз”ҹе‘Ҫзҡ„йўңиүІгҖӢгҖҠиҘҝи—Ҹзҡ„жңҲе…үгҖӢпјҢиҜ—йӣҶгҖҠеңЁеҝғзҒөзҡ„еӨ©йҷ…гҖӢгҖҠйҮ‘жұҒгҖӢпјҢеү§жң¬гҖҠеҜ»жүҫж јиҗЁе°”гҖӢгҖҠиҘҝи—ҸзҲұдәәгҖӢзӯүпјҢеҚіе°ҶеҮәзүҲзәӘе®һж•Јж–ҮйӣҶи—ҸдёңзҜҮгҖҠд№ҳзқҖеӨ§й№Ҹйёҹзҡ„зҝ…иҶҖгҖӢгҖӮ