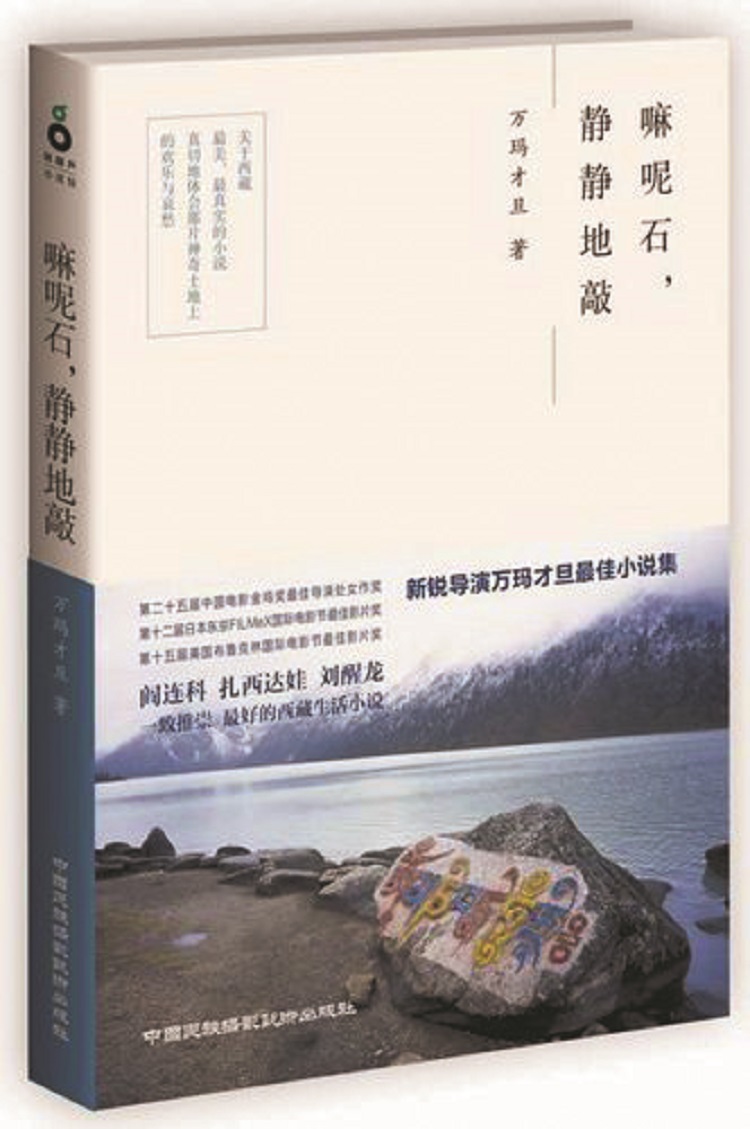

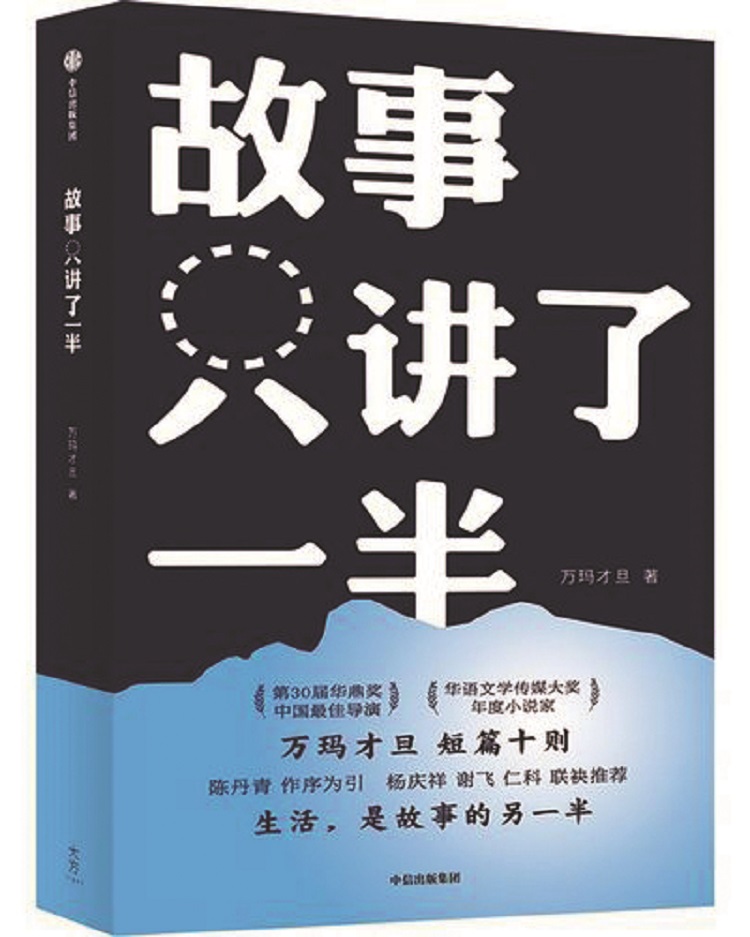

万玛才旦(1969-2023)

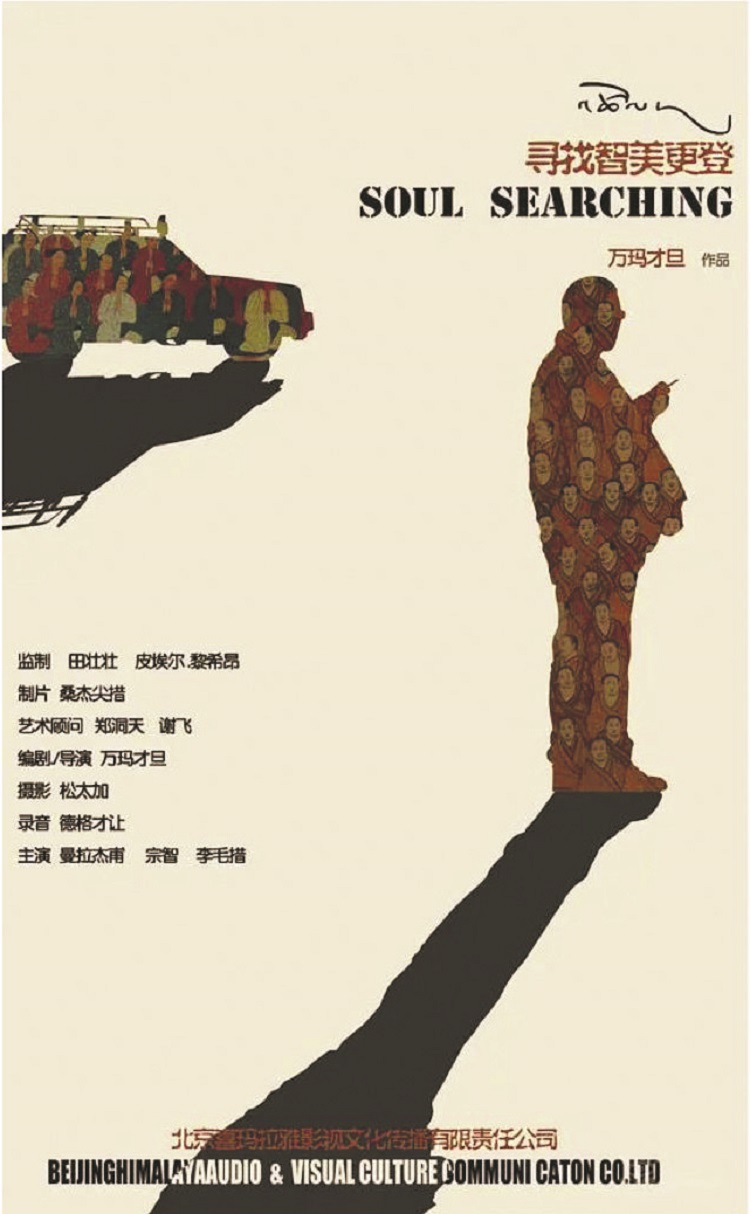

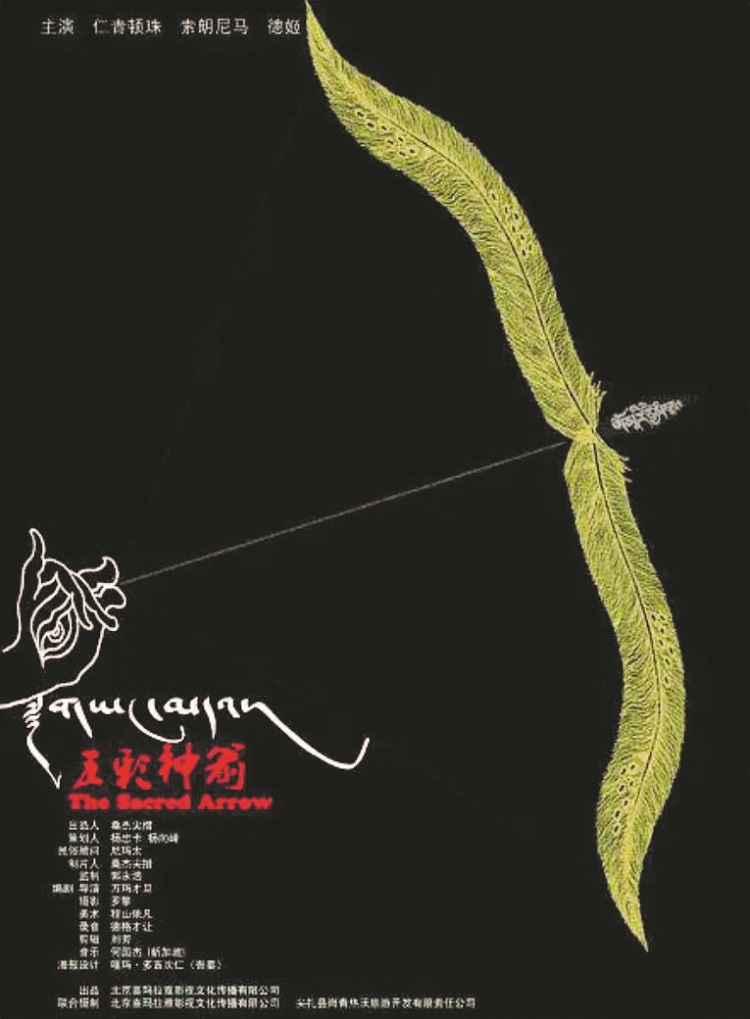

万玛才旦的部分小说集和电影作品

一、“我想也不会!”

以一首《FLY》火遍网络的ANU组合,原籍青海玉树囊谦。这首歌曾经被张艺谋导演看重,在冬奥会开幕式现场响起。他们从此成名,频频在各种选秀节目中亮相,但荣耀和失败却转瞬翻转,一如坐上了过山车,起起落落,惊喜与险象环生。几年打拼,他们发现与自己当初的音乐梦想愈行愈远,这时候,他们听到了来自故乡的召唤。2022年,ANU组合之一宫巴回到了囊谦,在故乡筹建一所文化艺术学校。2023年5月8日是学校建成开校的日子,他们邀请我前往参加开校典礼。

我是乘坐5月8日早上8点从西宁飞往玉树的航班到达玉树巴塘机场,飞机落地,恢复手机信号,瞬间几十个未接电话跳出屏幕,我心里一惊,不知道发生了什么事情,正在纳闷时,有位朋友发来微信问我:“听说万玛才旦在拉萨出事了,你知道吗?”我一下愣怔在那里,第一反应是,这是一条假消息,是一些无良的网络博主为了博人眼球的不择手段。但心情却突然变得糟糕透顶。我机械地跟着人群走出机场,接机的朋友拿着哈达守候在那里。哈达是怎么挂在我的脖子上的,我又怎么上了接机的车,这一切几乎都是在恍惚之中。等我反应过来的时候,汽车已经行驶在从机场去往囊谦的茫茫荒野之中。我对开车的司机说:“万玛导演好像出事儿了!”我当时说的是安多藏语,司机似乎并没有听明白,我又努力用康巴藏语说了一遍,开车的司机猛然侧头看我一眼,他用汉语说:“不会!”司机的这句话似乎安慰了我,我向他点点头,也用汉语说:“我想也不会!”

一路上,手机信号时有时无,在经过一个小村镇时,手机又密集地响了起来,依然是不断跳出的未接电话和未读信息的提示。我打开微信朋友圈,赫然看到朋友圈完全被万玛的头像占据了……我急忙退出朋友圈,刚刚得到些微安慰的心情再次开始急躁起来。于是,随手关闭了手机。

到了囊谦县城,宫巴和几位朋友在一家藏族餐厅门口迎候我们。下了车,我对宫巴说:“今天发生了一件大事,万玛导演可能出事儿了!”宫巴听了,愣怔了片刻,说:“先吃饭吧!”进入餐厅后,我却坐立不安,一边陪着大家,一边却要假装上厕所不断离开座位,在餐厅大堂里来回踱步,却不敢打开手机。或许是宫巴他们看出了我的坐立不安,当我第四次或者第五次离开座位时,大家都离席站起来,让我到酒店休息。

到了酒店,进入房间,等送我的朋友走开,我关上门,坐在床上,打开了手机,未接电话和未读信息的提示音再一次密集地响起,一个电话同时打进来了。我按下了接听键,电话里传来纯正的安多藏语:“老师,您在哪里?”

“我在玉树。”我说。

“看到网上的消息了吗?”

“看到了,但我没有勇气打开那些消息!”我回答说。正说着,我忽然泣不成声。

我听到对方也在电话里大声哭泣起来。

躺在酒店房间里,我回想起了与万玛才旦在一起的许多往事,在那些点点滴滴的琐碎往事里,他总是安静地坐在我的对面,或走在我的一侧,无声地笑着。

二、可可西里之行

2018年,电影《撞死了一只羊》杀青,他回到西宁,约我在一家藏族餐吧见面。那一天,我走到餐吧门口时,他坐在马路边的休息椅上安静地等着我,长期没有打理的头发是灰白色的,清瘦的脸被高原紫外线涂成了黝黑的颜色。我走到近前,他微笑着站起来和我握手。看着他有些苍老的清瘦样子,我心里忽然生出怜悯,带着责怪的口气,郑重地说:“以后少去那么高的地方工作!”他依然安静地笑着,说:“先吃饭。”

《撞死了一只羊》的取景地大多在可可西里边缘,海拔在4500米左右。那时候,我和他都已年逾半百,患糖尿病多年。那天聚餐,我们聊到了年龄与海拔的话题,并且约定,以后到了海拔4000米以上的地区,还是要多加小心。

没过多久,我受到可可西里森林公安部门的邀请,希望能到可可西里采风,跟随他们一起去巡山,体验并书写一下他们的工作和生活。可可西里森林公安是从上世纪80年代的“野牦牛队”成长起来的队伍,他们秉承了杰桑·索南达杰的守护精神,巡山便是从杰桑·索南达杰开始并延续而来,至今依然是他们保护可可西里的一种传统工作方式。我欣然接受邀请,他们也希望通过我邀请到万玛才旦,这一要求却让我有些为难。“我只有试试了。”我对他们说。那天晚上,我给万玛打去电话,说起可可西里森林公安邀请他去可可西里的事儿,他不假思索地答应了。我立刻把这个消息告诉他们,他们非常高兴。

接收到邀请大概是3月份的事情,两个月后,万玛打来电话,主动询问去可可西里的事儿。放下电话,我急忙联系可可西里森林公安,对方立刻开始安排这次活动。5月16日,我们的可可西里之行成行。3辆皮卡车、5个巡山队员,加上我、万玛和他的助理才多,一个8人的巡山队从格尔木启程,向可可西里巡山的第一站索南达杰保护站进发了。我们就这样共同违背了不久前刚刚定下的约定。

此次可可西里之行,我们遇到了巡山途中几乎能够遇到的所有艰辛和困难:雨雪天气、泥泞的路途、一天十几次的陷车……最狼狈的一天,我们在根本没有路的路上开着车,不断颠簸、挪移、陷车拖车、不断往返探路,从早上9点到晚上11点,一整天走了十几公里,当然还有雨雪天气的野外露营、就着凉水啃食方便面……我们不舍得扔掉用完的矿泉水瓶子,每每找到一片淡水,就把每一只空瓶子再次灌满,以备后用。我们也看到了可可西里的壮美:一群群在金黄色阳光下涌向卓乃湖产仔的藏羚羊群、绅士一样悠闲踱步的藏野驴、傲立在雪地中孤独而又刚毅的野牦牛、伺机衔食产后的藏羚羊胎盘的一群群斑头雁……

此次可可西里之行,5个巡山队员的生活故事成了我们开采撷取创作素材的富矿区。每每有闲暇,我们就与他们促膝闲聊,听了许多鲜活的故事,收集了大量录音、视频、采访笔记。我们也意识到,如今的巡山队员,已经不是当年索南达杰时代的“野牦牛队”,他们训练有素,纪律严明。在十多年几乎没有响起枪声的可可西里,他们不再与盗猎分子和非法采矿者周旋,他们有着更为宽阔的眼界、更为丰富的兴趣爱好。巡山队员里有歌手,有诗人,有书法爱好者。在他们的言谈中,可可西里呈现出了另一种更为宽广厚重的样貌。我和万玛商定,一定为他们创作一些作品,哪怕是给巡山队员中的歌手写一首歌词,推荐巡山队员的诗歌在报刊上发表,给爱好书法的巡山队员介绍好的书法老师……

然而,这项工作才刚刚开始,这个故事才讲了一半……

三、遇见端智嘉老师

在可可西里采风期间,我和万玛也经常聊起一些往事。算起来,我们已经认识40多年了。少年时代,我们在青海省海南州民族师范学校读书。这所学校坐落在共和县恰卜恰镇。那时候,我和万玛都是文学爱好者,每逢周末,就去县文化馆看书。文化馆有个阅览室,订阅有《人民文学》《收获》《十月》《当代》等杂志,我们经常翻阅这些杂志,从这些杂志上熟知了许多当代作家的名字和他们的作品。我俩是这儿的常客,所有工作人员都认识我们。那时,做一个作家是我们共同的梦想。

而我们又何其幸运,就在海南州民族师范学校,我们居然遇到了一位写小说的老师。从学生时代就开始文学创作的端智嘉老师忽然从首都北京的中央民院(即后来的中央民大)调到我们这座小镇,在我们学校任教。我们之前就看过他发表在杂志上的许多原创和翻译作品。他的作品在当时的藏语文坛开创了一种新的文学风潮,业内有人称他是“藏族的鲁迅”,“至今用藏文写作的作家,无出其右者”,我们深受他和他的作品的影响。那时候,端智嘉老师在给其他班级授课,我们便经常跑去蹭课。也是受他的影响,我们从文学的阅读,开始品尝文学写作这初雪一样的味道。

端智嘉老师对万玛的影响有多深远?可以从他拍摄他的电影处女作《静静的嘛呢石》说起。这部电影的取景地便是端智嘉先生的故乡尖扎县的一座小村落。这部电影获得当年的金鸡奖最佳处女作奖。当时有记者采访他,为什么会在这样一座小村落拍摄这部片子,他回答说:“是为了向把我带到这条文艺之路上的端智嘉老师致敬。”

《静静的嘛呢石》之后,万玛也曾动议改编拍摄端智嘉老师的其他小说作品。那时,他从北京电影学院刚刚毕业,专门来找我商量,邀请我和他一起先把端智嘉老师的作品翻译成汉语,再改编成影视剧。我立刻接受了他的这一设想,也开始着手端智嘉作品的汉译工作。大概用了一年多的时间,翻译完成了约20万字。那时候,万玛开始拍摄他的新电影,几乎以一两年一部电影作品的速度,迅速打入了中国电影的主流,并以与众不同的藏语电影,竖起了自己的旗帜。或许是过于繁忙,把端智嘉老师的作品改编成影视剧的事儿却从此搁浅,也成为了“讲了一半的故事”。好在由我翻译的《端智嘉经典小说选译》先后由青海民族出版社和四川人民出版社出版。

四、贯穿始终的民间气质

从《静静的嘛呢石》开始,万玛的作品便开始了穿越藏族民间、走向世界的路子,一种民间文化气息自始至终氤氲在他的电影当中。在《静静的嘛呢石》里,这种民间气质具体体现在贯穿作品始终的《西游记》的故事。小喇嘛带着家里的电视机和VCD机到寺院,与自己的师傅和寺院小活佛共享电视连续剧《西游记》。《西游记》在藏族民间被称为《唐僧喇嘛传》,以一种民间故事的形式广泛流传,历史悠久。《西游记》故事在这部作品中的作用,不单单是一条线索,同时也在藏族民间产生了一种温润的亲和力。人们在他的电影里找到了自己,那种几乎与他们的现实生活无缝链接的故事、环境与场景,让他们感到他的电影是从他们生活中延伸出来的一部分,每一个画面、每一句台词,都让他们会心一笑。看万玛的电影,让他们有一种回望,或是再次经历那些曾经黯淡却又微光闪闪的生活的亲切感,抑或是他们未来生活中将要出现的某一个片段。

这样的民间气质,或许得益于对我们共同的老师端智嘉的学习。端智嘉小说的民间性,是评论界不断提起的一个话题。万玛自己也极为珍视民间,他让他的作品穿行在民间大地,沾染来自民间的泥土和青草气息,他甚至把这样一种创作行为视为一种朝圣,向民间朝圣。我们几乎可以从他的每一部电影中看到他心怀虔诚的行走。

在这样的行走中,他的电影作品中的民间气质也在不断发生着变化。如果说,《静静的嘛呢石》表达的是对民间文学的依附,那么,在《寻找智美更登》中,民间文化则成为被现实丢弃而需要寻找的旧物。在这部电影中,民间藏戏《智美更登》的出现,零碎、简单、面目模糊,似乎隐喻着当代话语下正在陨落的民间文化的最后归宿。到了《老狗》,孤单却又嘈杂的《格萨尔》史诗的说唱,成为了电影的背景音乐。这样的民间气质,几乎闪现在万玛的每一部电影里,比如《五彩神箭》里,勇士拉隆·贝吉多杰刺杀藏王朗达玛的故事;《塔洛》里,被主人公塔洛不断吟唱的藏族民间情歌“拉伊”;《气球》里,生命轮回转世的民间信仰;《撞死了一只羊》里,遗留民间的刺客文化等等。

五、往事一幕幕

或许是因为高反,或许是万玛不幸离世的消息让我焦虑难安,在夜宿囊谦的那天夜里,我一直不能入睡,直到天亮。清晨起来,我拉开窗帘,外面正在下雪,纷纷扬扬的大雪慢慢让这座县城变得清净,远处的山峦已经被白雪覆盖,街道里刚刚发芽的稀疏的树木已经是银装素裹。这白茫茫的世界,好似是这天空大地对一位优秀的藏族儿子的离世感到了悲伤。就在此时,我做出了一个大胆而又让我极其为难的决定:不参加这天上午举办的开校典礼,奔赴拉萨去看看万玛,与他道别。

与我一起受邀来参加开校典礼的还有演员杨秀措。杨秀措曾经在万玛的多部电影中担任角色。在《静静的嘛呢石》里她扮演了一个邻家小女孩,在《塔洛》里她扮演女一号,在《气球》里她扮演的尼姑角色受到广泛认可。就在同一天,杨秀措也艰难地做出决定,退出在开校典礼上的演出,和我一起去拉萨。藏族在服丧期间是禁止娱乐的,何况是恩师走了……校方也通情达理,完全理解我们的心情,但我和杨秀措还是过意不去,私下里商量,这次所欠的人情,一定要好好报偿。于是,我们买了飞往西宁、再从西宁转机飞往拉萨的机票,出发了。

飞机上,我回忆着过去的点点滴滴。从恰卜恰小镇的那间阅览室开始,我们有太多共同的经历。上世纪90年代末,我在青海电视台工作,电视台成立了影视部,因为我发表过几篇小说,就把我调到影视部,任务是创作影视剧本。我认为小说创作与剧本创作完全是两回事,便要求给我学习的机会。得到单位的同意后,我就给当时在北京电影学院学习的万玛打电话,说出了我的想法。他完全支持我,并让我到北京来。在北京,我住在他租住的公寓里,每天跟着他去听课,并尝试着写一部电影文学剧本。我执笔,他修改,写一段,修改一段,就这样完成了这个剧本,我也基本过了剧本写作关。后来,我们共同完成的一部电影剧本发表在《中国作家》杂志,曾先后获得“青稞文学奖”和“英雄儿女”杯电影剧本征文奖等,却因各种原因,一直没有投拍。对一部电影来说,这或许也是一个只讲了一半的故事。2016年,鲁迅文学院和花城出版社联合为我和万玛在北京举办作品研讨会。评论大家云集,对我们的小说作品给予了高度评价。我至今记得贺绍俊老师的评论:万玛才旦更注重叙事性,龙仁青更偏重于抒情性;万玛才旦更注重理性,龙仁青更注重感性;万玛才旦更注重智性,龙仁青更注重诗性。

六、另一半的故事需要年轻人去完成

我们的联系从来没有间断过。

就在上月27号,他还打电话给我,商讨一部电影剧本写作的事。他告诉我,5月1日要去拉萨,我回答说,那咱们有机会再见。他说,一定。谁能想到,再次见面,却是永别。

近年来,万玛电影的拍摄地点,海拔越来越高,几乎是从《撞死了一只羊》开始,几乎所有的电影都是在海拔4000米以上的地区完成,比如《雪豹》《陌生人》。在西藏开机的这部片子,由他的儿子、藏族新锐导演久美成列执导,拍摄地点是西藏浪卡子县,海拔4500米以上……

他像一只鹰,向往着高处,向往着从一个制高点起步,翱翔高空。

拉萨,是虔诚信佛的藏民族历经千山万水,一路朝圣,最终要抵达的终点。万玛的朝圣之路,就这样突然地抵达了终点,而他没有讲完的另一半故事,则需要藏族新生代电影人去继承、去完成。有媒体采访我,问及藏族电影的未来,我回答说,从万玛导演的儿子久美成列的电影作品可以看出,相对于前辈,他们的作品更多地加入了类型化、市场化元素,他们正在讲述着藏族电影的另一半故事。

原刊于《文艺报》2023年5月12日

龙仁青 ,中国作协会员,汉藏双语作家、翻译家。先后在《人民文学》《中国作家》《十月》《民族文学》等报刊发表原创、翻译作品300余万字。出版《咖啡与酸奶》《孔雀翎上的雪峰》等作品20余部,曾获全国少数民族文学创作“骏马奖”、三毛散文奖等。有作品被译为英、意、日等文。