гҖҖгҖҖиҘҝи—Ҹд»ҺжқҘд»ҘеҘ№йӣӘеҹҹй«ҳеҺҹзҡ„зҘһз§ҳдёҺзҘһеҘҮеҗёеј•зқҖжқҘиҮӘдё–з•Ңеҗ„ең°зҡ„дәә们пјҢи—ҸеӯҰз ”з©¶пјҢеңЁ21дё–зәӘе·ІжңүжҲҗдёәжҳҫеӯҰзҡ„и¶ӢеҠҝгҖӮеңЁи—ҸеӯҰз ”з©¶дёӯпјҢи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІж— з–‘жҳҜе…¶дёӯжңҖйҮҚиҰҒжңҖеҗёеј•дәәзҡ„йғЁеҲҶгҖӮдҪ еҸӘиҰҒжғідёҖжғіпјҢдёҖеқ—зәҜеҮҖзҡ„еҮҖеңҹпјҢдёҖеқ—е…¶дё»дҪ“еңЁеҺҶеҸІдёҠеҮ д№ҺжІЎжңүеҸ—еҲ°иҝҮд»»дҪ•дёҘйҮҚжҲҳдәүи№ӮиәҸдёҺз ҙеқҸзҡ„ең°еҹҹпјҢдёҖдёӘеӣ дёәж•°еҚғе№ҙе…Ёж°‘дҝЎж•ҷиҖҢдҪҝе…¶ж–Үзү©еҸ—еҲ°е®—ж•ҷдҝЎд»°еӨ©з„¶дҝқжҠӨзҡ„е®—ж•ҷеңЈең°пјҢиҜҘдҝқз•ҷдёӢеӨҡе°‘зҫҺжңҜзҡ„йҒ—иҝ№пјҒ

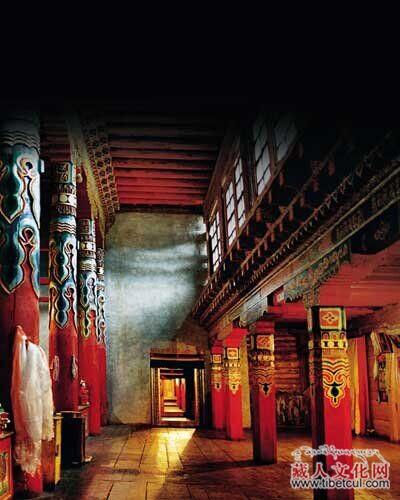

гҖҖгҖҖдәӢе®һдёҠпјҢд»»дҪ•дёҖдёӘеҲ°иҝҮиҘҝи—Ҹзҡ„дәәпјҢеҚідҪҝжҳҜдёҺзҫҺжңҜе®Ңе…Ёж— е…ізҡ„дәә们пјҢйғҪдјҡиў«иҘҝи—Ҹдҝқз•ҷдёӢжқҘзҡ„д№…иҝңиҖҢжө©зҖҡзҡ„зҫҺжңҜйҒ—дә§жүҖйңҮж’јпјҡиҮід»ҠйҒ—з•ҷдёӢзҡ„е…¬е…ғеүҚ7дё–зәӘеүҚеҗҺзҡ„е°ұжңүеұұеҚ—йӣҚеёғжӢүеә·зҺӢе®«гҖҒжӢүиҗЁеё•йӮҰеҚЎиҙЎеҳҺзҺӣеҰӮе®«е ЎгҖҒд№ғдёңжҳҢзҸ еҜәгҖҒжЎ‘иҖ¶еҜәпјҢд»ҘеҸҠиҮід»Ҡд»ҚжҳҜдҝЎдј—зӨјжӢңеңЈең°зҡ„жӢүиҗЁзҡ„еӨ§жҳӯеҜәгҖҒе°ҸжҳӯеҜәпјҢе’Ңе§Ӣе»әдәҺеҗҗи•ғж—¶жңҹеёғиҫҫжӢүе®«йғЁеҲҶе»әзӯ‘……иӢҘи®әзҫҺжңҜе“ҒпјҢдҪ еҸӘйңҖеҲ°еёғиҫҫжӢүе®«дёҖеӨ„пјҢе°ұеҸҜд»ҘзңӢеҲ°д»Һеҗҗи•ғж—¶жңҹд»ҘжқҘд»Јд»Јзӣёдј жңӘеҸ—иҝҮд»»дҪ•з ҙеқҸзҡ„жө©зҖҡи—Ҹе“Ғпјҡе·Ёе№ӣеӨ§е№…зҡ„еЈҒз”»гҖҒзҫҺиҪ®зҫҺеҘӮзҡ„е”җеҚЎгҖҒйҺҸйҮ‘жәўеҪ©зҡ„йӣ•еЎ‘гҖҒзІҫиҮҙз»қдјҰзҡ„жі•еҷЁ……дҪ з”ҡиҮіеңЁжҷ®йҖҡзҡ„и—Ҹж—Ҹж°‘дј—жҲ–зү§ж°‘зҡ„家еәӯйҮҢпјҢеҸҜд»ҘиҪ»иҖҢжҳ“дёҫең°жүҫеҲ°жңүж•°зҷҫе№ҙеҺҶеҸІзҡ„ж–Үзү©пјҢдҫӢеҰӮжі•еҷЁжҲ–е”җеҚЎгҖӮжӯӨеӨ–пјҢиҝҳжңүиҗЁиҝҰеҜәгҖҒз”ҳдё№еҜәгҖҒе“ІиҡҢеҜәгҖҒиүІжӢүеҜәгҖҒжүҺд»ҖдјҰеёғеҜә……еҸҜд»ҘжҜ«дёҚеӨёеј ең°иҜҙпјҢдҪ еҲ°иҘҝи—Ҹзҡ„д»»дҪ•ең°ж–№пјҢйғҪдјҡжңүеӨ§йҮҸзҡ„е»әзӯ‘еҺҶеҸІе’Ңж–ҮеҢ–и—Ҹе“ҒпјҢе…¶еҺҶеҸІд№ӢеҸӨиҖҒгҖҒж•°йҮҸд№ӢеәһеӨ§гҖҒеҲ¶дҪңд№ӢзІҫзҫҺпјҢжҳҜдёҖ笔巨еӨ§зҡ„зҫҺжңҜйҒ—дә§гҖӮеҸҜд»ҘиҜҙпјҢиҘҝи—ҸиҝҷдёӘ收и—Ҹдё°еҜҢзҡ„е·ЁеӨ§иҖҢеӨ©з„¶зҡ„еҺҶеҸІж–ҮеҢ–еҚҡзү©йҰҶпјҢеңЁе…Ёдё–з•ҢйғҪжҳҜз»қж— д»…жңүзҡ„гҖӮ

гҖҖгҖҖ然иҖҢпјҢйқўеҜ№еҰӮжӯӨжө©зҖҡиҖҢдјҹеӨ§зҡ„еҺҶеҸІйҒ—иҝ№пјҢзҫҺжңҜйҒ—иҝ№пјҢзҷҫе№ҙжқҘпјҢеҚҙжІЎжңүдёҖжң¬е…ЁйқўгҖҒзі»з»ҹгҖҒж·ұе…Ҙзҡ„и—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІгҖӮ

гҖҖгҖҖи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІз ”究зҡ„еӣ°йҡҫеңЁдәҺпјҢеӯҰиҖ…们еҝ…йЎ»е…·еӨҮи—Ҹж—Ҹзҡ„дј з»ҹж–ҮеҢ–иғҢжҷҜпјҢе®—ж•ҷзҹҘиҜҶе’ҢдҝЎд»°иғҢжҷҜпјҢзҶҹз»ғжҺҢжҸЎи—Ҹж—ҸиҜӯиЁҖ(еҢ…жӢ¬еҸЈеӨҙдёҺд№Ұйқў)зҡ„иғҪеҠӣпјҢеҜ№и—Ҹж—Ҹеҗ„зұ»зҫҺжңҜзҡ„йҖҸеҪ»дәҶи§ЈдёҺиүәжңҜдҪ“йӘҢгҖҒиүәжңҜж„ҹжӮҹд№ғиҮіе®—ж•ҷж„Ҹе‘іиҲ¬зҡ„жғ…ж„ҹдҪ“йӘҢпјҢеҗҢж—¶иҝҳеҫ—еҜ№жұүж—ҸзҫҺжңҜдёҺеҚ—дәҡгҖҒдёӯдәҡгҖҒиҘҝдәҡиүәжңҜ(дҫӢеҰӮеҚ°еәҰгҖҒе°јжіҠе°”гҖҒйҳҝеҜҢжұ—гҖҒдјҠжң—дј з»ҹзҫҺжңҜд№ғиҮіеҸӨеёҢи…ҠзҪ—马иүәжңҜ)д№ҹжңүдёҖе®ҡзЁӢеәҰзҡ„дәҶи§Је’Ңи®ӨиҜҶгҖӮеҠ д№ӢпјҢи—Ҹж—ҸдёҖзӣҙжІЎжңүиҮӘе·ұзҡ„е…·жңүзҺ°д»ЈжҖқз»ҙе’Ңзі»з»ҹз ”з©¶зҡ„зҫҺжңҜеҸІдё“家пјӣиҖҢжұүж—ҸзҫҺжңҜеҸІдё“家еҸҲеӣ зјәд№Ҹи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–иғҢжҷҜе’ҢиҜӯиЁҖиғҪеҠӣиҖҢйҡҫд»ҘеҜ№и—Ҹж—ҸзҫҺжңҜдәҲд»Ҙж·ұе…Ҙзҝ”е®һзҡ„з ”з©¶гҖӮйүҙдәҺжӯӨпјҢз”ұеӣӣе·қеӨ§еӯҰи—Ҹж—ҸеӯҰиҖ…пјҢзҫҺжңҜеҸІж•ҷжҺҲеә··ж јжЎ‘зӣҠеёҢж’°еҶҷзҡ„63дёҮеӯ—зҡ„гҖҠи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІгҖӢзҡ„еҮәзүҲе°ұжһҒдёәеҸҜиҙөдәҶгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҠи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІгҖӢдёә20дё–зәӘд»ҘжқҘ第дёҖйғЁзҝ”е®һиҖҢе…Ёйқўең°и®°иҪҪдёҺз ”з©¶и—Ҹж—ҸзҫҺжңҜзҡ„дё“и‘—пјҢжҳҜдёҖйғЁз»ҸеӣҪ家ж•ҷиӮІйғЁз«ӢйЎ№пјҢиҺ·дё–з•Ң银иЎҢиҙ·ж¬ҫзҡ„дё“йЎ№иҜҫйўҳз ”з©¶пјҢжҳҜеӣҪ家жү№еҮҶз«ӢйЎ№зҡ„и—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІж–№йқўзҡ„дё“з”Ёж•ҷжқҗгҖӮйЎ№зӣ®д»Һ1996е№ҙз«ӢйЎ№иҮіе…Ёд№ҰеҮәзүҲпјҢеҺҶж—¶еҚҒе№ҙж—¶й—ҙгҖӮ

гҖҖгҖҖеә··ж јжЎ‘зӣҠеёҢж•ҷжҺҲпјҢеә·е·ҙи—Ҹж—ҸпјҢеҮәз”ҹиҮӘдёҖдёӘиӢҜж•ҷ家еәӯгҖӮиҮӘе№јеӯҰз”»пјҢдёәеҪ“д»Ји‘—еҗҚзҡ„и—Ҹж—Ҹ画家пјҢдёҠдё–зәӘ60е№ҙд»ЈеҲқд»–дёҺе°јзҺӣжіҪд»ҒгҖҒе…¶еҠ иҫҫз“ҰгҖҒйҳҝйёҪзӯүи—Ҹж—Ҹи‘—еҗҚ画家дёҖйҒ“жҜ•дёҡдәҺеӣӣе·қзҫҺжңҜеӯҰйҷўж°‘ж—ҸзҸӯгҖӮеӨҡе№ҙжқҘпјҢеә··ж јжЎ‘зӣҠеёҢж•ҷжҺҲжңүиҝ‘зҷҫе№…дҪңе“ҒеҸӮеҠ еӣҪеҶ…еӨ–еұ•и§ҲпјҢ20дҪҷ件дҪңе“ҒиҺ·еӣҪ家еҸҠзңҒзә§еҘ–пјҢ12件дҪңе“ҒдёәдёӯеӣҪзҫҺжңҜйҰҶгҖҒж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–宫收и—ҸгҖӮзү№еҲ«йҡҫеҫ—зҡ„жҳҜпјҢеә··ж јжЎ‘зӣҠеёҢж•ҷжҺҲйҷӨжҺҢжҸЎзҺ°д»ЈдёӯиҘҝз»ҳз”»жҠҖе·§еҸҠеҲӣдҪңеӨ–пјҢиҝҳй•ҝдәҺеҸӨе…ёе”җеҚЎз”»зҡ„з»ҳеҲ¶пјҢиҝҷдҪҝд»–зҡ„еӯҰжңҜз ”з©¶ж‘Ҷи„ұдәҶдёҚе°‘зҫҺжңҜеҸІеҗҢиЎҢеҸӘжҮӮж–ҮзҢ®дёҚжҮӮиүәжңҜзҡ„е°ҙе°¬гҖӮеҪ“然пјҢдҪңдёәеӯҰиҖ…пјҢеә··ж јжЎ‘зӣҠеёҢж•ҷжҺҲеҸҲж—©е·Іиҝӣе…ҘеӯҰжңҜз ”з©¶йўҶеҹҹпјҢе®ҢжҲҗиҝҮ3дёӘеӣҪ家зә§з ”究иҜҫйўҳпјҢеҮәзүҲдәҶ5йғЁи‘—дҪңпјҢеҸ‘иЎЁдәҶиҝ‘зҷҫзҜҮеӯҰжңҜи®әж–ҮгҖӮд»–еҗҢж—¶иҝҳжҳҜеӣӣе·қеӨ§еӯҰе®—ж•ҷжүҖгҖҒдёӯеӣҪи—ҸеӯҰз ”з©¶жүҖз ”з©¶е‘ҳпјҢеӣӣе·қеӨ§еӯҰе“ІеӯҰеҚҡеЈ«еҗҺжөҒеҠЁз«ҷеҜјеёҲгҖӮз”ұеә··ж јжЎ‘зӣҠеёҢж•ҷжҺҲжқҘжҢҮеҜје®ҢжҲҗгҖҠи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІгҖӢдјјжңүжҹҗз§Қеҝ…然гҖӮ

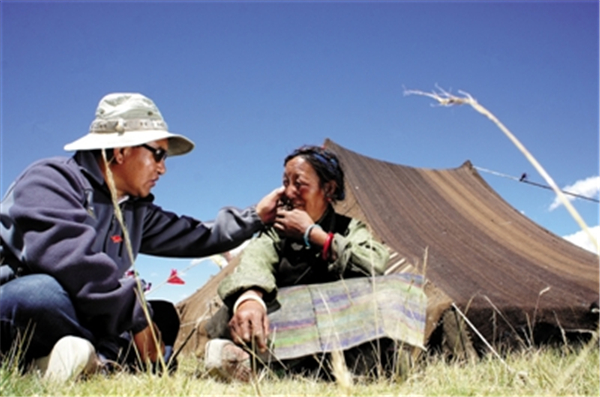

гҖҖгҖҖиҮӘд»ҺйўҶиЎ”зј–ж’°гҖҠи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІгҖӢд»ҘеҗҺпјҢеә··ж јжЎ‘зӣҠеёҢж•ҷжҺҲеёҰйўҶиҜҫйўҳз»„жҲҗе‘ҳеҮ д№Һиө°йҒҚдәҶж•ҙдёӘи—ҸеҢәпјҢ“д»Ҙ‘жҠ«дёҮйҮҢйЈҺе°ҳпјҢжұӮдёҖжң¬зңҹз»Ҹ’зҡ„жү§и‘—зІҫзҘһпјҢжҜ…然иҝӣе…ҘйӣӘеҹҹи—ҸеҢәжө©зҖҡзҡ„иүәжңҜжө·жҙӢпјҢеңЁйҳҝйҮҢеҶҲд»ҒжіўйҪҗзҘһеұұдёӢпјҢеҮқжҖқжӣјиҚјзҪ—еӣҫиұЎеҫҒдё–з•Ңзҡ„зҘһз§ҳз»“жһ„пјӣеңЁзҺӣж—ҒйӣҚжҺӘеңЈж№–з•”пјҢиҝҪж…•еҸӨиұЎйӣ„ж–ҮжҳҺзҡ„еӨҡеҪ©йЈҺйҹөпјӣеңЁжҷЁжӣҰдёӯпјҢиҝңзңәи—Ҹж—Ҹдәәж°‘зІҫзҘһзҡ„иұЎеҫҒ——зҸ з©Ҷжң—зҺӣеі°зҡ„йӣ„е§ҝ……”(гҖҠи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІгҖӢеҗҺи®°)他们д»Һеӣӣе·қеҲ°иҘҝи—ҸпјҢд»Һдә‘еҚ—еҲ°йқ’жө·гҖҒз”ҳиӮғпјҢд»ҘдёҘи°ЁжІ»еӯҰзҡ„жҖҒеәҰпјҢ收йӣҶеҲ°еӨ§йҮҸ第дёҖжүӢиө„ж–ҷпјҢдҝқиҜҒдәҶгҖҠи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІгҖӢзј–еҶҷжңүе…¶еқҡе®һзҡ„еҹәзЎҖгҖӮ

гҖҖгҖҖз”ұдәҺиҝҷжҳҜдёҖйғЁиҜҰе°Ҫд»Ӣз»Қ“и—Ҹж—ҸзҫҺжңҜ”зҡ„дё“и‘—пјҢдҪңиҖ…еҸҜи°“дёҠдёӢдә”еҚғе№ҙпјҢзәөжЁӘж•°дёҮйҮҢпјҢе№ҝж’·еҚҡеҸ–пјҢд»Һж—¶й—ҙдёҺз©әй—ҙдёҠе°ҪеҸҜиғҪе…Ёйқўең°еұ•зӨәи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜзҡ„йҮҚиҰҒеҶ…е®№гҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁзәөеҗ‘дёҠгҖҠи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІгҖӢд»Һ第дёҖз« иҝңеҸӨж—¶жңҹи•ғеҹҹзҫҺжңҜзҺ°иұЎзҡ„иҗҢиҠҪпјҢеҚід»Һи•ғеҹҹең°еҢәзҡ„зҹіеҷЁдёҺеІ©з”»зӯүеӨҡз§ҚеҶ…е®№е…ҘжүӢпјҢзі»з»ҹең°д»Ӣз»ҚдәҶе°ҸйӮҰж—¶жңҹгҖҒеҗҗи•ғж—¶жңҹгҖҒеҸӨж јж—¶жңҹгҖҒиҗЁиҝҰж—¶жңҹгҖҒеё•жңЁз«№е·ҙж—¶жңҹгҖҒз”ҳдё№йўҮз« ж—¶жңҹпјҢдёҖзӣҙеҲ°з¬¬е…«з« “еҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҫҺжңҜзҡ„ж–°еұҖйқў”жӯўпјҢиҜҰе°Ҫең°еұ•зӨәдәҶи—Ҹж—Ҹең°еҢәдә”еҚғе№ҙзҫҺжңҜжј”иҝӣзҡ„еҹәжң¬иҪ®е»“дёҺзәҝзҙўгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁжЁӘеҗ‘дёҠпјҢжҜҸдёӘж—¶жңҹзҫҺжңҜеҶ…е®№зҡ„д»Ӣз»ҚеҸҲеҢ…жӢ¬е»әзӯ‘гҖҒйӣ•еЎ‘гҖҒз»ҳз”»гҖҒд№Ұжі•иЈ…её§гҖҒжІ»еҚ°гҖҒе·ҘиүәгҖҒж°‘й—ҙзҫҺжңҜпјҢд№ғиҮізҫҺжңҜзҗҶи®әгҖҒзҫҺжңҜжөҒжҙҫгҖҒз»„з»ҮеҸҠзҫҺжңҜ家зӯүзӯүгҖӮе…Ёд№Ұи®©дәәе…ҙж„ҸзӣҺ然д№ӢеӨ„жһҒеӨҡгҖӮдҫӢеҰӮжұүж—ҸеҸӨд»ЈзҫҺжңҜеҸІдёӯзјәд№Ҹж°‘й—ҙз»ҳз”»з»„з»ҮдёҺж°‘й—ҙз”»е·ҘжөҒжҙҫзҡ„иҜҰз»Ҷи®°иҪҪпјҢдҪҶжӯӨд№ҰеҲҷдёҚд»…иҜҰе°Ҫи®°иҪҪдәҶеңЁиҜёеҰӮз”ҳдё№йўҮз« ж—¶жңҹйҮҚе»әеёғиҫҫжӢүе®«з»ҳеҲ¶еЈҒз”»ж—¶зҡ„收зҪ—и—Ҹең°з”»е·ҘеҸҠжңәжһ„гҖҒйўҶиў–гҖҒз”»е·Ҙдәәж•°гҖҒжүҖз»ҳе…·дҪ“еҶ…е®№пјҢиҝҳи®°иҪҪдәҶз”ұжӯӨиҖҢеҪўжҲҗзҡ„“и§’жҘј”зҡ„з”»йҷўжңәжһ„е’Ңеҷ¶еӯңжҙҫгҖҒж–°еӢүе”җеҸҠж–°жё©еӯңз”»жҙҫгҖҒзғӯиҙЎжөҒжҙҫзӯүгҖӮжӯӨеӨ–еҰӮ“е®Ӣз©·”гҖҒ“еҶІиӮ–”зӯүзҫҺжңҜдҪңеқҠзҡ„еҮәзҺ°пјҢз”»еёҲзҡ„е°Ғз§°пјҢзӢ¬е…·зү№иүІзҡ„зҫҺжңҜж•ҷиӮІзӯүзӯүпјҢиҜ»жқҘе…ҙе‘іж— з©·гҖӮеҸҲеҰӮеҜ№“е”җеҚЎ”зҡ„д»Ӣз»ҚпјҢе…Ёд№ҰеҫӘзқҖеҺҶеҸІзҡ„зәҝзҙўпјҢд»Ӣз»ҚдәҶеңЁеҚ°еәҰгҖҒе°јжіҠе°”жЁЎејҸеҪұе“ҚдёӢпјҢ7дё–зәӘж—¶жңҹзҡ„жқҫиөһе№ІеёғеҰӮдҪ•жүӢз»ҳ第дёҖе№…е”җеҚЎз”»пјҢеҸҠж—©жңҹе”җеҚЎз”»з§Қзұ»пјҢе”җеҚЎз”»зҡ„з»ҳеҲ¶жүӢжі•гҖҒйЈҺж јзү№еҫҒпјҢ然еҗҺеҜ№е”җеҚЎз”»дҪңд»Јд»Јзӣёжүҝзӣёз»ӯзҡ„д»Ӣз»ҚпјҢзӣҙеҲ°з”ҳдё№йўҮз« ж—¶жңҹжҲҗзҶҹзҡ„е”җеҚЎз”»зҡ„еӨҚжқӮзұ»еҲ«гҖӮе…¶д»–еҰӮзҺӣе°јзҹігҖҒйЈҺ马旗зӯүзӯүпјҢе…¶жқҘйҫҷеҺ»и„үпјҢд»Ӣз»ҚйғҪйўҮзҝ”е®һгҖӮжӯӨеӨ–пјҢиҝҷйғЁгҖҠи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІгҖӢзҡ„е®Ңж•ҙжҖ§иҝҳиЎЁзҺ°еңЁдҪңиҖ…еҜ№еҪ“д»ЈиҘҝи—ҸзҫҺжңҜзҡ„д»Ӣз»ҚдёҠгҖӮеңЁеҪ“д»ЈйғЁеҲҶпјҢдҪңиҖ…еҜ№еҪ“д»ЈзҫҺжңҜеҲӣдҪңгҖҒж•ҷиӮІгҖҒжңәжһ„гҖҒеұ•и§ҲеҮәзүҲдёҺи—ҸеҢәеҪ“д»Ји‘—еҗҚзҫҺжңҜ家д№ҹйғҪжңүиҜҰе°Ҫзҡ„д»Ӣз»ҚгҖӮз”ұжӯӨиҖҢжһ„жҲҗдә”еҚғе№ҙи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІзҡ„жҙӢжҙӢеӨ§и§ӮгҖӮж•ҙйғЁи‘—дҪңпјҢж–Үеӯ—иҫҫ63дёҮеӯ—пјҢ第дёҖжүӢиө„ж–ҷзҡ„еӣҫзүҮ280дҪҷе№…пјҢеҸҜи°“еӣҫж–Ү并иҢӮгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁжҷ®йҖҡзҫҺжңҜеҸІзҡ„зј–зәӮдҪ“дҫӢдёҠпјҢдёҖиҲ¬жҳҜз»ҳз”»гҖҒйӣ•еЎ‘гҖҒе·ҘиүәгҖҒе»әзӯ‘пјҢ然иҖҢпјҢи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜжңүеҘ№иҮӘе·ұзҡ„зү№еҫҒгҖӮе…¬е…ғ7зәӘд»ҘжқҘзҡ„еҜәеәҷе»әзӯ‘еңЁи—Ҹж—Ҹең°еҢәжҜ”жҜ”зҡҶжҳҜпјҢеҺҶд»Јдҝ®е»әзҡ„еҜәеәҷжӣҙйҡҫд»Ҙи®Ўж•°гҖӮиҝҷе°ұжҳҜеә··ж јжЎ‘зӣҠеёҢж•ҷжҺҲдҪ•д»ҘиҰҒжҠҠе»әзӯ‘иүәжңҜж”ҫеңЁжҜҸдёҖз« зҡ„第дёҖиҠӮпјҢиҖҢжҠҠйӣ•еЎ‘ж”ҫеңЁз¬¬дәҢиҠӮзҡ„еҺҹеӣ гҖӮиҖҢеңЁжҜҸз« з¬¬дёүиҠӮзҡ„з»ҳз”»иүәжңҜдёӯпјҢеҜәеәҷдёӯзҡ„еЈҒз”»жҖ»жҳҜиў«ж”ҫеңЁз¬¬дёҖйғЁеҲҶпјҢиҖҢеҗҢеұһе®—ж•ҷиүәжңҜзҡ„е”җеҚЎз”»еҸҲиў«ж”ҫеңЁдәҶеЈҒз”»д№ӢеҗҺгҖӮе…¶ж¬ЎжүҚжҳҜд№Ұжі•гҖҒиЈ…её§гҖҒжІ»еҚ°еҸҠе·ҘиүәзӯүзӯүгҖӮиҝҷз§Қж №жҚ®е®һдәӢжұӮжҳҜеҺҹеҲҷиҖҢе®ҡдёӢзҡ„з« иҠӮеҶ…е®№еҸҠйЎәеәҸпјҢеҗ„з« еҸҲжңүдёҚеҗҢпјҢдёҖеҲҮеқҮд»ҺеҸІе®һиҪ»йҮҚиҖҢжқҘпјҢе№¶ж— еӣәе®ҡеҘ—и·ҜгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁе…Ёд№Ұзҡ„еҶҷдҪңдёӯпјҢдҪңиҖ…е®һдәӢжұӮжҳҜзҡ„з ”з©¶жҖҒеәҰпјҢдҪҝи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜзҡ„еҪўжҲҗжёҠжәҗеҫ—д»Ҙзңҹе®һең°иЎЁиҝ°гҖӮе…Ёд№Ұе§Ӣз»ҲиҙҜз©ҝзқҖеҰӮдёӢзІҫзҘһпјҢеҚі“и—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІиҮӘе§ӢиҮӘз»ҲпјҢеҗҢиӢҜж•ҷе’Ңи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҪўжҲҗеҸ‘еұ•зҡ„е®—ж•ҷеҸІиҒ”зі»еңЁдёҖиө·пјҢй•ҝжңҹдёҚж–ӯең°дёҺеҚ—дәҡгҖҒдёӯдәҡгҖҒжҲ‘еӣҪдёӯеҺҹзҡ„ж–ҮеҢ–иүәжңҜзӣёжҝЎд»ҘжІ«пјҢзӣёдә’еҪұе“Қе’ҢдҝғиҝӣпјҢеңЁеҺҶеҸІдёҠеҪўжҲҗеҮ ж¬ЎиҫғеӨ§и§„жЁЎзҡ„дәӨиһҚй«ҳжҪ®пјҢдҪҝе…¶еёҰдёҠдәҶзӢ¬зү№зҡ„з”ҹжҖҒзү№еҫҒпјҢд»ҺиҖҢеңЁдёӯеҚҺж°‘ж—ҸзҫҺжңҜеҸІдёӯпјҢиғҪжё…зҗҶеҮәиҮӘжҲҗдҪ“зі»зҡ„и—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІ”(гҖҠжҰӮиҝ°гҖӢ)гҖӮиҝҷз§Қж—ўзӣёдә’иһҚеҗҲзӣёдә’еҪұе“ҚеҸҲиҮӘжҲҗдҪ“зі»зҡ„и—Ҹж—ҸзҫҺжңҜж јеұҖпјҢжҳҜз¬ҰеҗҲеҺҶеҸІеҸІе®һзҡ„гҖӮе…Ёд№Ұзҡ„и®әиҝ°д№ҹзҡ„зЎ®жҳҜеңЁеҜ№еҚ°еәҰгҖҒе°јжіҠе°”гҖҒйҳҝеҜҢжұ—гҖҒдјҠжң—еҸҠжҲ‘еӣҪдёӯеҺҹең°еҢәеӨҡз§ҚиүәжңҜзұ»еһӢйЈҺж јзҡ„дәӨеҸүеҪұе“Қдёӯеұ•ејҖзҡ„гҖӮи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜзҡ„иҝҷз§ҚејҖж”ҫзү№еҫҒпјҢеҸҲз»ҷеҗҢж ·е…·еӨҮиҝҷз§ҚиһҚеҗҲдёҺдәӨжөҒзҡ„дёӯеҺҹжң¬еңҹзҫҺжңҜеҸІзҡ„з ”з©¶жҸҗдҫӣдәҶеҸҲдёҖзӢ¬зү№и§Ҷи§’гҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҠи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІгҖӢе°Ҫз®Ўд»ҘеҸІж–ҷзҡ„зҝ”е®һе’ҢзңҹеҲҮдёәе…¶йҮҚиҰҒзү№еҫҒпјҢдҪҶиҝҷдёқжҜ«дёҚж„Ҹе‘ізқҖжӯӨд№Ұдёәжқҗж–ҷзҡ„зҪ—еҲ—дёҺе Ҷз Ң——е°Ҫз®Ўиҝҷдәӣжқҗж–ҷжң¬иә«е·Іе…·еӨҮзӣёеҪ“е®қиҙөзҡ„еҸІж–ҷд»·еҖјгҖӮеә··ж јжЎ‘зӣҠеёҢж•ҷжҺҲеңЁе№ҝжіӣ收йӣҶжқҗж–ҷд№ӢеҗҺпјҢеҜ№еҸІж–ҷиҝӣиЎҢдәҶе…ЁйқўиҖҢж·ұе…Ҙзҡ„з ”з©¶пјҢеҜ№и—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІеҫ—еҮәдәҶи®ёеӨҡзІҫйҮҮзҡ„з»“и®әгҖӮдҫӢеҰӮд»–е…іжіЁеҲ°и—Ҹең°иҝңеҸӨ“и®©зӮҜ”иҝҷдёҖзү№ж®ҠзҺ°иұЎпјҢеҚідёҖз§ҚеӨ©з”ҹжҲҗиұЎзҡ„“еӨ©жҲҗ”и§ӮпјҢиҮӘ然иҖҢ然еҪўжҲҗд№Ӣж„ҸпјҢ并д»Ҙдёә“и®©зӮҜ”зҺ°иұЎдҪҝ“зҫҺе·Ід»ҺиҮӘ然з”ҹеҸ‘зҡ„еҝғзҗҶе®һзҺ°пјҢеҸ‘еұ•еҲ°дәҶиҮӘи§үиҝҪжұӮзҡ„е®һи·өиЎҢдёәгҖӮ‘и®©зӮҜ’иҝҷдёҖзҫҺеӯҰзҺ°иұЎжӣҙжҳҜиҝңеҸӨи—Ҹж—Ҹе…Ҳж°‘еҜ№еӨ§иҮӘ然еҒҡдәәж–Үе…із…§е’Ңе®ЎзҫҺеҜ„жүҳзҡ„зӢ¬зү№иЎЁзҺ°”(гҖҠжҰӮиҝ°гҖӢ)гҖӮиҝҷи®©дәәжғіеҲ°е”җд»Јеј еҪҰиҝңгҖҠеҺҶд»ЈеҗҚз”»и®°гҖӢжүҖиЁҖ“иҮӘ然дёәдёҠе“Ғд№ӢдёҠ”зҡ„еҗҢдёҖж„Ҹд№үзҡ„иЎЁиҝ°гҖӮеҸҲеҰӮпјҢеңЁеҜ№и—Ҹж—ҸдҪӣж•ҷзҫҺжңҜжҖ§иҙЁзҡ„е®ҡжҖ§дёҠпјҢдҪңиҖ…еҰӮжӯӨиЎЁиҝ°пјҡ“8дё–зәӘеҲ°10дё–зәӘпјҢеҗҗи•ғеЈ®еӨ§пјҢзҫҺжңҜзҡ„еҸ–еҗ‘д»ҺзҫӨдј—жҖ§иҪ¬еҗ‘дёҠеұӮе»әзӯ‘йўҶеҹҹпјҢзҫӨдј—зҡ„ж„ҸиҜҶеҪўжҖҒжӣҙеӨҡең°еҸҳжҲҗдәҶзҺӢз»ҹж•ҷжі•зҡ„ж”ҝжІ»е®—ж•ҷж„ҸеӣҫпјҢз”ұжӯӨејҖе§ӢдәҶи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜзү№жңүзҡ„е®—ж•ҷеҢ–е’Ңж”ҝжІ»жҖ§”гҖӮиҝҷз§Қе®—ж•ҷиүәжңҜдёӯзӘҒеҮәзҡ„ж”ҝжІ»жҖ§д»Ӣе…ҘпјҢд№ҹжҳҜи®©дәәиҖізӣ®дёҖж–°зҡ„и§ӮзӮ№гҖӮиҖҢиҘҝи—ҸеҸӨд»ЈзӨҫдјҡж”ҝж•ҷеҗҲдёҖзҡ„зҠ¶еҶөеңЁз»ҳз”»дёӯиҮӘ然дјҡеҮәзҺ°жһҒдёәжҷ®йҒҚзҡ„зҘһдәәеҗҲдёҖпјҢе®—ж•ҷдёҺзҺ°е®һеҗҲдёҖзӯүеңәйқўгҖӮеҰӮеҗ„еҜәйҷўдёӯеӨ§йҮҸеҮәзҺ°зҡ„еҸІе®һж•…дәӢз”»гҖҒеҺҶеҸІдәәзү©иӮ–еғҸз”»гҖҒеҺҶеҸІдәәзү©з”»дј гҖҒеҜәйҷўе®«ж®ҝз”»еҸІгҖҒеҗҚиғңйЈҺжҷҜз”»еҸҠеҗ„з§Қдё–дҝ—жҖ§йўҳжқҗгҖӮе°Өе…¶и®©дәәжіЁж„Ҹзҡ„жҳҜпјҢиҝҷз§Қз§Қдё–дҝ—дәәзү©иҝҳеҫҖеҫҖдёҺжң¬е°ҠзҘһеғҸгҖҒжҠӨжі•зҘһзӯүиҜёеӨҡе®—ж•ҷзҘһзӨ»ж°Ҹж··еңЁдёҖиө·гҖӮиҝҷз§Қй«ҳеәҰдё–дҝ—еҢ–д№ғиҮізҘһдәәеҗҢдёҖеңәйқўеңЁж•Ұз…ҢеҸҠеҶ…ең°дҪӣж•ҷзҫҺжңҜдёӯйғҪжҳҜзҪ•и§Ғзҡ„гҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҠи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІгҖӢзҡ„еҮәзүҲпјҢиҝҳеңЁеҫҲеӨҡж–№йқўиЎҘе……дәҶд»ҘеҫҖ“дёӯеӣҪзҫҺжңҜеҸІ”зҡ„дёҚи¶ігҖӮиҝҮеҺ»зҡ„“дёӯеӣҪзҫҺжңҜеҸІ”з ”з©¶еҫҖеҫҖжҳҜжҲ–дё»иҰҒжҳҜжұүж°‘ж—ҸзҫҺжңҜеҸІзҡ„з ”з©¶пјҢдәҰеҰӮеӨ§еӯҰдёӯзҡ„“жұүиҜӯиЁҖж–ҮеӯҰзі»”еҫҖеҫҖиў«еҸ«еҒҡ“дёӯж–Үзі»”дёҖж ·гҖӮ然иҖҢпјҢдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹжң¬жҳҜдёҖдёӘеӨҡж°‘ж—Ҹзҡ„еӨ§е®¶еәӯгҖӮдёҖж–№йқўпјҢгҖҠи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІгҖӢзҡ„еҮәзүҲпјҢжҳҜеҜ№дёӯеҚҺж°‘ж—ҸзҫҺжңҜеҸІдёҠдёҖдёӘз©әзҷҪзҡ„йҮҚиҰҒеЎ«иЎҘгҖӮеҸҰдёҖж–№йқўпјҢеҸҲеҸҜд»ҘеӨҡж–№йқўең°иЎҘе……“дёӯеӣҪзҫҺжңҜеҸІ”зҡ„дёҚи¶ігҖӮдҫӢеҰӮгҖҠи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІгҖӢдёӯжӣҫи®°иҪҪпјҢеҗҗи•ғз»ҹжІ»ж•Ұз…Ңж—¶жңҹпјҢеңЁж•Ұз…ҢиҺ«й«ҳзӘҹдёӯжңү45зӘҹеЈҒз”»е°ұжҳҜи—Ҹж—Ҹз”»еёҲе®ҢжҲҗзҡ„пјҢе…¶дёӯиҝҳжңүеҗҗи•ғзҺӢиөһжҷ®зҡ„еҪўиұЎеҸҠеҸӨи—Ҹж–Үйўҳи®°гҖӮеңЁж–°з–Ҷе…Ӣеӯңе°”зҹізӘҹдёӯд№ҹжңүеҗҗи•ғеЈҒз”»еҸҠеҸӨи—Ҹж–Үйўҳи®°гҖӮеҲқе”җж—¶еӨ§жҳӯеҜәдҝ®е»әж—¶жүҖз»ҳгҖҠж–ҮжҲҗе…¬дё»иҝӣи—ҸеӣҫгҖӢеҸҠеёғиҫҫжӢүе®«жі•зҺӢжҙһйӣ•еЎ‘пјҢеӨ§жҳӯеҜәеЈҒз”»дёӯдёҖдәӣжұүең°йЈҺж јеЈҒз”»пјҢжұүең°йЈҺж јйӣ•еЎ‘пјҢиҒ”зі»ж–ҮжҲҗе…¬дё»еёҰеҺ»зҡ„жұүж—Ҹе·ҘеҢ пјҢиҝҷдәӣеҲқе”җж—¶жңҹзҡ„зңҹиҝ№пјҢеҲҷеҜ№е”җжңқиүәжңҜзҡ„з ”з©¶ж— з–‘еӨ§жңүеҘҪеӨ„гҖӮиҮідәҺеҰӮгҖҠжқҫиөһе№ІеёғиҝҺеЁ¶ж–ҮжҲҗе…¬дё»гҖӢгҖҒгҖҠе”җй•ҝе®үйғҪеҹҺзӨәж„ҸеӣҫгҖӢгҖҒгҖҠдә”еҸ°еұұеӣҫгҖӢгҖҒгҖҠеӨ§жҳҺдҪҝиҮЈдјҡи§Ғе®—е–Җе·ҙгҖӢгҖҒгҖҠдә”дё–иҫҫиө–е–Үеҳӣи§җи§ҒйЎәжІ»зҡҮеёқгҖӢгҖҒгҖҠеҚҒдёүдё–иҫҫиө–е–ҮеҳӣеҢ—дә¬иЎҢгҖӢзӯүи—Ҹең°дҝқеӯҳе®ҢеҘҪзҡ„еӨ§йҮҸеҸӨд»ЈеЈҒз”»пјҢдёҚд»…еҜ№дёӯеӣҪеЈҒз”»еҸІзҡ„з ”з©¶жңүз”ЁпјҢз”ҡиҮіеҜ№з ”究дёӯеӣҪеҺҶеҸІйғҪжҳҜжһҒжңүз”ЁеӨ„зҡ„гҖӮ

гҖҖгҖҖеә··ж јжЎ‘зӣҠеёҢж•ҷжҺҲгҖҠи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІгҖӢзҡ„еҮәзүҲпјҢдёҚд»…еЎ«иЎҘдәҶеӣҪеҶ…еӨ–и—ҸеӯҰз ”з©¶зҡ„з©әзҷҪпјҢд№ҹеЎ«иЎҘдәҶдёӯеӣҪзҫҺжңҜеҸІдёӯж°‘ж—ҸзҫҺжңҜз ”з©¶зҡ„дёҖдёӘз©әзҷҪпјҢеҗҢж—¶пјҢд№ҹдёәжұүж°‘ж—ҸзҫҺжңҜеҸІз ”究жҸҗдҫӣдәҶдёҖдёӘйҮҚиҰҒзҡ„иЎҘе……е’ҢеҸӮз…§гҖӮеңЁ“иҮӘдё»еҲӣж–°”еҫ—д»ҘеҖЎеҜјпјҢж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–жӯЈеңЁеӨҚе…ҙзҡ„д»ҠеӨ©пјҢгҖҠи—Ҹж—ҸзҫҺжңҜеҸІгҖӢзҡ„еҮәзүҲж— з–‘жҳҜ件еҠҹеҫ·ж— йҮҸзҡ„еҘҪдәӢгҖӮ