——以《皇太极敦请萨迦法王诏书》为中心

摘要:《皇太极敦请萨迦法王诏书》现存于西藏博物馆.是西藏目前发现最早的清朝颁发给西藏地方的诏书。其中所册封宗教人物的考证,不仅有助于了解17世纪中叶西藏地方各种政治势力和教派力量之间的上下角逐和利益诉求,更为重要的是为研究清朝前期与西藏政治互动具有一定的参考作用。因此,笔者以此诏书的历史背景及相关人物关系着手,进一步阐析了清初西藏地方各大政治力量互相角逐的社会背帚。同时探讨西藏地方各政治势力为寻求清朝政治力量的支持所做出的努力,以及清朝“利用藏传佛教,笼络蒙古”治藏模式的早期实施。

关键词:清初;政治互动;萨迦法王;诏书

“大清国宽温仁圣皇帝致书于昂邦萨斯下。朕思自古帝王创业垂统,每令佛法流传,未尝断绝,今将敦礼高僧,兴扶释教,以普济众生,故遣察干格隆、巴喇衮噶尔格隆、喇克巴格隆、诺木齐格隆、诺莫干格隆、萨木谭格隆、衮格垂尔扎尔格隆等前往。凡所欲言,俱令口悉。附奉银盘一、银茶桶一、玛瑙杯一、水晶杯一、玉杯三、玉壶一、镀金甲一、玲珑撒袋一、雕鞍一、金镶玉带一、玲珑刀一、锦缎一,特以侑缄”。

该诏书长约124cm、宽41cm,其文字从左到右分别为满文、藏文,诏书上铃盖有“皇帝之宝”的印文。宝玺是皇帝至高无上权力的象征。在清代,由于治国的需要,皇帝拥有许多用于各种公务的宝玺,而在这众多的宝玺中,最重要的要属“皇帝之宝”。据笔者查阅,在乾隆钦定的交泰殿25宝中,保留了两方“皇帝之宝”。其材质分别为青玉及檀香木,青玉印章的印文为篆体,而檀香木印文则为满汉篆文合璧,左满右汉。经印文核对,该诏书所采用印章即为檀香木之“皇帝之宝”。这方印章不但具有“以肃法驾”的功能,同时还具有“以布诏敕”的功能。通过对清代皇帝诏令文书中宝玺的使用状况统计来看,用得最频繁的正是这方檀香木质的“皇帝宝玺”,进一步证实清初期对西藏政治局势所给予的积极的、特殊的关注。

一、清政府初期与西藏地方政治互动的构建

清朝与西藏的政治互动,是基于满蒙互动及满蒙联盟发展与巩固内在需求而逐步确立的。早在后金努尔哈赤时期,为了进一步绥服尚未归附的蒙古诸部,扩大满蒙联盟,壮大自身实力,巩固其在北方草原取得的主导地位和影响力,后金统治者采取“礼遇喇嘛”和扶植藏传佛教的政策。1640年3月31日,崇德五年[庚辰]二月辛酉,皇太极派遣额尔德尼达尔汗格隆、察汗格隆等使臣前往西藏,以期望搭建起与西藏政教首领直接联系的平台。因之前蒙古喀尔喀诸部请求一同前往,皇太极遂命使团成员同土默特之人前往漠北喀尔喀蒙古活动,并宣称“因汝等曾言请圣僧喇嘛甚善,故我等奉命来请,汝等亦宜遣人通往”虽然这一次满蒙共同出使西藏的行动,因各方原因最终破局,但体现了满蒙以共同的信仰体系来凝聚和加强内部的向心力,以此笼络及稳定蒙藏地区的意愿。这一早期的政治策略已经得到体现,特别是1643年西藏使团返藏之时皇太极派察汗喇嘛等共同前往西藏,并对西藏地方重要政、教人物分别致书,馈赠礼物,而此次皇太极向西藏地区派遣使者便是在这一政策的直接实施。

对西藏地方来说,明末清初政治形势处于由政治多元化走向地方统一的局面,动荡混乱为其特点。17世纪30年代初,藏巴汗政权与进入青海的喀尔喀蒙古却图汗及康区白利土司联合,从东、北、南三方面对格鲁派形成包围,格鲁派生存发展面临着严重的威胁。在此情况下,格鲁派上层人物四世班禅、五世达赖及其强佐索南群培派遣专人,秘密通过青海,向当时驻牧于天山南路的和硕特蒙古求救。而和硕特受准噶尔部势力的排斥,早有南下占据青海,向卫藏扩张之意,于是以供施关系为名的和硕特蒙古和格鲁派宗教力量的结盟便形成了。当时主导西藏局势发展的两大政治力量,分别为和硕特蒙古扶植下的格鲁派,以及支持噶玛噶举的藏巴汗政权,双方几经兵戎相见,使西藏的政治格局愈发混乱。在这种变幻莫测的形势发展背景下,双方都急需一种强大的政治力量作为支持,因此在这一时期西藏政教各派联合首次向盛京派遣使节,正是西藏内部对立双方向外寻求援助上凸显的各自利益诉求。

据《五世达赖喇嘛自传》记载:“铁龙年(1640)时,班禅大师对色钦曲杰说:居尔济特(女真)汗王势力强盛,你去看一下是否能够担任我们的施主”。于是,“铁龙年初,色钦曲杰启程前往济尔济特地方,我给博克达汗捎去了书信及礼品。”该使节团是在1640年1月拉萨祈愿大法会后从拉萨出发,自新疆、漠北蒙古、漠南蒙古经过三年的长途跋涉,于1642年到达盛京,受到了皇太极的隆重欢迎。据《元以来西藏地方与中央政府关系档案史料汇编》记载:“崇德七年十月初二日,图白忒部落达赖喇嘛遣伊拉古克三呼图克图、戴青淖尔济等至上京,上亲率诸王、贝勒、大臣出怀远门迎之。还至马馆前,上率众拜天行三跪九叩礼毕,进马馆。上御座。伊拉古克三呼图克图等朝见,上起迎。伊拉古克三呼图克图等译以达赖喇嘛书进上,上立受之,遇以优礼。上升御榻坐,设二坐于榻右命青两喇嘛坐……”通过该记载我们可以知道在西藏使团到达盛京之时,皇太极不仅亲自前往迎接,还向天拜天行三跪九叩之礼,强调奉天之命。同时在堂伊拉古克三呼图克图向皇太极转交五世达赖喇嘛的书信之时,皇太极立而受之,遇以优礼,以彰显对使团的重视之意。该使团在盛京停留一年左右,受到各方的欢迎。据《清实录》记载:“崇德七年十月二十五,皇太极赏赐伊拉古克三等缎布各物崇,德八年正月初一日,皇太极宴请伊拉古克三等”,也正是此次的会晤及详谈,使皇太极对西藏的局势有了更深的了解。次年,该使团返回之时,皇太极派人随同前往,并给达赖喇嘛、班禅呼图克图、噶尔玛、昂邦萨斯下、济东呼图克图、鲁克巴呼图克图、达克龙呼图克图、藏巴汗、固始汗等政教势力代表分别致书、馈赠礼物。虽然此次书信的内容明显亲疏有别,礼品亦有轻重之分。但是这种清醒又审慎的做法,不仅兼顾到西藏格鲁派及其他各教派代表人物的情绪和利益,同时也反映了清初统治者对藏传佛教各教派在西藏的实力现状具有较清晰的认识。

我们所论之《皇太极敦请萨迦法王诏书》便是其中致书给昂邦萨斯下的信函。虽然伊拉古克三和察汗喇嘛一行抵达西藏时,藏巴汗已被消灭,以五世达赖喇嘛为首的格鲁派上层集团同固始汗的联合统治已初步形成。但是清朝统治者仍然对于除格鲁派以外的宗教力量,如噶举、萨迦、达隆等教派进行了致书问候和礼物馈赠。《皇太极敦请萨迦法王诏书》便是在此背景下形成,而该诏书具体封授给萨迦派的何人,以及该宗教人物的重要业绩等将在下文阐述。

1643年伊拉古克三呼图克图带领使团从盛京返回西藏,当时清朝特派使臣察汗喇嘛等一并人藏,于1644年抵达藏区。《五世达赖喇嘛自传》记载“1644年(木猴年)……与色钦曲杰一同来的还有察汗喇嘛等大批金字使者,博克多汗给西藏的许多喇嘛捎来了书信及缎匹、金银等随函礼品。”虽然察汗喇嘛在西藏的具体活动情况,相关史料记载很少,但是《萨迦世系史续编》中记录了《皇太极敦请萨迦法王诏书》,说明察汗喇嘛曾前往后藏会见当时的萨迦法王,并转达了皇太极的敦请之意。萨迦法王则以弘法重任为由,婉言谢绝。据蒙古文书档案记载,大萨迦呼图克图亦有回函,其咨文日期为(1644)孟秋7月17日。《清实录》亦有记载:“顺治四年,达赖喇嘛……萨思夏喇警嘛各上书请安,并献礼物。”自此清朝搭建起与西量藏上层政教人物之间的政治沟通,也形成了“兴黄教,以安众蒙古”等治藏措施的雏形。

二、《皇太极敦请萨迦法王诏书》中历史人物事迹考

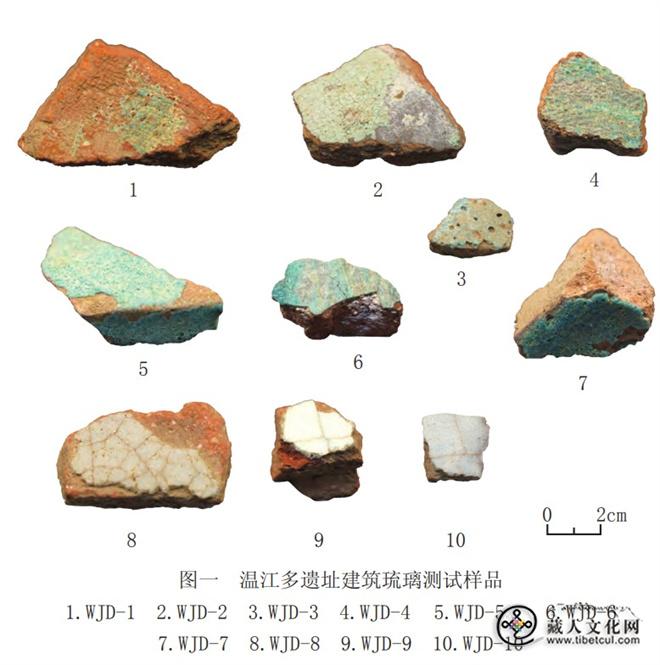

《皇太极敦请萨迦法王诏书》现存于西藏博物馆,是目前西藏所见最早的清朝颁发给西藏地区的诏书。关于该历史人物的考证,不仅有助于我们了解清初西藏地方除格鲁派之外,萨迦法王这一重要宗教人物在政治上的作为,同时为进一步阐析清初统治者对西藏政治复杂格局所实施的政治策略提供重要的参考作用。由于萨迦派在教法传承上与藏传佛教其他教派不同,其以家族传承的形式传至后代,因此时任萨迦法王理应属于昆氏家族的后裔,但具体的人物考证应以诏书内容中提到的“昂邦萨斯下”和萨迦派的“世系传承”为首要线索。诏书颁布时间为崇德八年[癸未]五月丁酉(1643年6月20日)。

(一)关于“昂帮萨斯下”

诏书中所提及的“昂帮萨斯下”这一宗教人物,经笔者推断“萨斯下”应为藏语saskya)这一词语在汉语中的音译,而“昂邦”应为该宗教人物姓名的简称,其具体名称下文将会继续提及。

(二)关于“时任萨迦法王”

经第一点推断得知,该诏书所册封人物为萨迦派,因此笔者再一次根据诏书所册封的时间即1643年,将其历史时间推断为17世纪左右。根据这一线索,结合较为权威的萨迦世系史论著《萨迦世系史续编》,笔者推断诏书中所提及的萨迦法王应为阿旺贡嘎索朗札巴坚参,其生卒年份为(1597一1659)。对于该人物的生平业绩,在《萨迦世系史》中记录也是较为完整的,但是该书则侧重记录萨迦法王在教法弘扬上的功绩,而对其政治上的作为记录较少。因此,笔者结合《五世达赖喇嘛自传》《藏巴汗传》以及《清实录》等相关史料,将其与《萨迦世系史续编》中阿旺贡嘎索朗札巴坚参这一人物进行校对及佐证,力图将该人物在17世纪这一动荡的历史发展时期所做出的政教两方面的业绩进行一定的考证和补充。

在西藏历史上对于阿旺贡嘎索朗札巴坚参这一重要历史人物的生平业绩,记录最多的是于1629年他撰写的《萨迦世系史》这一巨著。该著作梳理了萨迦历史的发展脉络,并为其教法传承的合法性,以及历史资源的丰厚性,提供了强大的支撑点,因此被后世以浓墨重彩进行描述。在《萨迦世系史》中记载:“他的弟弟即是作者我本人——秘密佛陀化现人身的俄强札巴坚赞最小的儿子。我于父亲法王三十五岁的阴火鸡年1597年生于萨迦寺的喇嘛彭措林拉章。……由于时缘的关系,如果我们不勉励持掌藏区的金刚座——具吉祥萨迦寺的佛法,整个藏区的安乐、佛法,特别是萨迦派的根本教法就会空悬。因此我不得不承担起难于承担的政教两方面的重担”。由此可知俄强札巴坚赞最小的儿子阿麦修,即为阿旺贡嘎索朗札巴坚参在1629年撰写历史巨著《萨迦世系史》时,已经担任萨迦法王这一历史事实。

然而后世对于该历史人物的评价,较集中于其宗教业绩,对其政治贡献较少关注。因此,本文对该人物生平业绩的考述,则侧重于其政治作为方面。而提及该人物政治活动就无法避开其与藏巴汗之间的联系,故笔者首先将对藏巴汗与萨迦法王早期会晤进行阐述。明末清初,新兴的藏巴汗政权采取镇压格鲁派,支持噶玛噶举派的宗教立场,当然也支持觉囊派和萨迦派。噶玛彭措朗结任职后藏第悉的第二年,即1612年水鼠年和1613年水牛年开始进兵前藏攻占了澎波和内邬宗,史称“鼠牛年战乱”,引起了社会的动荡。据《萨迦世系史续编》记载:“在大师十六岁水鼠年和十七岁水牛年两年间,卫藏地区发生了战乱,……大师为了佛法众生的共同利乐着想,进行祈祷并多次祈求诸护法神保佑。”而时任萨迦法王的阿旺贡嘎索朗札巴坚参与噶玛彭措朗结的第一次会晤便是在这样的历史背景下所形成的。

1620年,萨迦法王与噶玛彭措朗结正式会晤的场景在《萨迦世系史续编》中也有记载:“大师二十三岁即土羊年……又按照人王噶玛彭措朗结之正式请求,在返回的途中前往日喀则。授予人王及眷属长寿灌顶等各种随许,随后向大师敬献了无数的供物礼品。”17世纪前叶,萨迦派作为西藏重要的宗教派系在当时也受到了西藏地方统治者的认可和重视,并为1623年噶玛丹炯旺波与萨迦法王建立福田供施关系奠定了历史基础。据《萨迦世系史续编》记载:“大师二十六岁水狗年时,被大王噶玛丹炯旺波迎请到日喀则王宫。大师考虑到这次下榻大王的王府,系初次建立法缘关系。”这是在笔者所阅览文献中,对于萨迦法王与藏巴汗之间福田施主关系建立的首次记载,而这种福田施主关系的形成是基于宗教性质的师徒关系,对于这种师徒关系的描述在《藏巴汗传》中亦有相关记录。

综上所述,我们可以推断在当时,藏巴汗与萨迦法王的福田施主关系已经形成,而其目的则是为藏巴汗政权的合法性所服务。藏巴汗一方面利用萨迦派在元朝时形成的正统历史继承地位,为自己新建立的政权提供合法性,另一方面也利用其神权来巩固和扩大统治,形成政权支持神权,神权维护政权的特点,从而体现了萨迦派因地因时而异的政教影响力。与此相对应,对于萨迦派来说也期望借助藏巴汗政权的政治势力,实现其宗教影响力的最大化。因此,藏巴汗政权与萨迦派之间的法缘关系的初立,为后期皇太极遣使至藏,敦请萨迦法王奠定了势力基础。

萨迦法王和藏巴汗的福田施主关系建立后,噶玛丹迥旺布便邀请萨迦法王前往日喀则进行长寿灌顶与授记等宗教活动,以此建构或体现萨迦派宗教影响力与藏巴汗政权的政教联盟。据《萨迦世系史续编》记载:“大师三十一岁时……在金刚橛修行结束后,大师应大王丹迥旺布的正式迎请,前往进行长寿灌顶与授记,及一些消除灾难的灌顶和传承。并为新建的普巴札仓的僧人,以及俗官、贵族进行‘下部金刚橛’威猛解脱灌顶。同时又对宁玛派总纲进行了简单的阐述。”可知藏巴汗虽然在宗教上主要推崇和支持的是噶玛噶举,但萨迦派由于自身优越的历史条件和强大的宗教实力在新建的藏巴汗政权中享有较高的宗教地位。在大量的藏、汉史料典籍中都记载藏巴汗政权与格鲁派互相争权夺利的过程中,藏巴汗政权自始至终都依靠和利用萨迦派的政教影响力巩固其新兴政权的领导地位。如《萨迦世系史续编》记载:“四十二岁土虎年时,第司请求,对外寇进行以此例外的朵玛回遮。”类似上述这种受第司之托所采取的宗教仪式,向我们证明时任萨迦法王曾间接地参与到藏巴汗政权的世俗政治事务中。根据这一记载,其所提及的外寇,经笔者考证应为蒙古和硕特部固始汗的军队。由于1637年固始汗在青海击败藏巴汗政权的联盟者之一——却图汗,并于同年秋天前往拉萨会见五世达赖喇嘛。此举一定程度上威胁了藏巴汗政权的统治地位。故“外寇”这一词语正是基于该历史时期,从藏巴汗政权为主导者而定名的。另据《萨迦世系史续编》记载:“四十三岁土兔年时,藏巴汗向珞巴进行征伐,放火烧了所有布鲁克巴(不丹人)施主的房屋,准备将布鲁克巴夏仲本人秘密地软禁在温贡寺内。在这场战乱即将来临之时,大师不顾个人安危,不辞劳苦立刻前往。日喀则的第司阁下和巴初代本郭隆巴等两人,下达了集结军队的命令,并抽调了后藏军。后来藏军和布鲁克巴签订了互不侵犯条约,双方军队后撤。”同样在藏巴汗政权与格鲁派的战争处于最激烈阶段之时,萨迦法王先后数次代表藏巴汗政权前往会谈。期望以萨迦派的宗教影响力达到重要的仲裁和调解的目的,甚至曾一度希望能够拯救迫于困局中的藏巴汗。这些事例充分说明在藏巴汗政权乃至整个藏传佛教文化辐射圈地区的萨迦派,所具有的宗教影响是不可忽视的,也因此于1643年皇太极敦请萨迦法王前去盛京传法。然而,此时弘法事业责任重大,法王未能成行,但对皇太极做了圆满的回礼。自甘丹颇章建立后,萨迦法王依然致力于调停战事、弘扬佛法等慈悲利众之事,于1659年(藏历土猪年)在萨迦寺圆寂,享年63岁。

三、对《皇太极敦请萨迦法王诏书》的解读

纵观清朝初期与西藏各大政治宗教力量的互动模式,清朝始终以清醒、审慎的眼光,时刻关注着西藏局势的发展,但是却并不急于表态,这种观望、暖昧的态度正是出于西藏局势发展的特殊性。其一,当时蒙古诸部“唯喇嘛所言是从”,而西藏的宗教力量正是驾驭蒙古军事力量的最佳砝码。其二,西藏当时的局势由于各大地方势力的争夺,充满了变数,虽然有传闻藏巴汗兵败,但是皇太极尚未核实。因此,采取了类似于“多封众建”的方针,满足各大宗教势力和地方势力的需求,然而在诏书措辞和所赐礼品上巧妙地加以区别,足以看出皇太极的审慎之意。其三,17世纪40年代初期,清朝将巩固自身政权,完成统一大业做为其首要任务。所以从某种意义来讲,当时西藏在清朝的战略选择上并不是首选,但是清朝仍然对其重要的战略意义有着清醒的判断和认识。皇太极也是通过各种政治互动了解西藏局势的发展,希望在其青中明智地选择一位能够代表西藏政教力量的势力:进行直接沟通。为此在1643年在伊拉古克三呼图克图喇嘛返藏之时,致书给当时西藏政治格局中堂的重要力量代表:达赖喇嘛、班禅呼图克图、红帽喇嘛噶尔玛、昂邦萨斯下、济东呼图克图、鲁克巴呼图克图、达克龙呼图克图、藏巴汗、固始汗。这些诏书中特别是对达赖喇嘛、固始汗的诏书,前有许多学者、专家进行过不同的解读,但是对于《皇太极敦请萨迦法王诏书》还未进行过系统的分析,笔者就以此为重点因此,通过此了解清朝初期统治者对西藏局势的关注,特别是格鲁派和藏巴汗两种势力对清朝这一重要的政治力量的认可及需求,经笔者分析解读为以下两点:

(一)清初统治者对西藏政治格局的关注与审慎

与《皇太极敦请萨迦法王诏书》共同颁布的还包括有达赖喇嘛、班禅呼图克图、噶尔玛、济东呼图克图、鲁克巴呼图克图、达克龙呼图克图、藏巴汗、固始汗等政教势力的诏书。从势力代表上来看,分为两大派系即格鲁派(达赖喇嘛、班禅)与固始汗这一势力代表,另一方则为以萨迦、噶举和藏巴汗这一势力代表。1640年,由西藏各政教势力派遣的使团虽然是对立双方共同遣使所形成,但却具有明确的目的性。对于格鲁派来讲争取清朝政治力量的认可,再结合蒙古的军事力量,其宗派的生存和发展会更加顺利。作为固始汗,在消灭康区白利土司后,要想将自己的势力渗透到西藏地区,最大的困难是打败藏巴汗。而允许使团带上藏巴汗等反对格鲁派势力代表的礼品和信函,则能麻痹藏巴汗等,使其丧失警惕性,为其进兵西藏赢得时间,同时为其在青海的发展和西藏的势力渗透提供有力的支持。对于藏巴汗来说,了解到中原及东北地区形势的发展,预感到满清将取代明朝地位而统治中原。因此,也想借助清朝的政治力量,与格鲁派进行抗衡,以强化自己在西藏地区的统治地位,而萨迦和噶举作为宗教力量的同盟者亦遣使前往。正是由于西藏地方各教派和地方势力在与满清政权的政治联系上有着相同的目的,从而促成了使团之行。清朝对于这种变化莫测的西藏社会形式给予了特殊的关注,先后两次派遣使者了解西藏政治格局,并在给藏巴汗的诏书中对其被打败一事予以详询。虽然得知藏巴汗被打败,但是皇太极仍然以审慎的态度,对藏巴汗及其宗教力量的代表致书,在诏书内容上颁给噶举与萨迦的书词及附送礼物俱同,且在礼品及措词等方面略逊于格鲁派的班禅和达赖,但是依旧说明了皇太极对待西藏局势上谨慎、清醒的判断。由于藏巴汗作为西藏重要的势力代表,与格鲁派的抗衡虽然有败讯传闻,但是这两股力量的胜负未分,政局未定,因此以暖昧的形式对其致意,既照顾到了藏巴汗势力的颜面,也为日后如若藏巴汗取得斗争胜利,双方的政治互动及接触留下后路。由此可见皇太极在对西藏日后与清朝接触的准备工作方面可谓良苦用心。

(二)萨迦地方势力对清朝正统性及其政治力量的认可

如前文所述,“遣使团代表着两种西藏地方势力的政治诉求”,这种政治诉求是基于双方对清朝的认可,特别是对其政治力量及正统性的身份表达了肯定,并希望借助清朝的力量,达到各自的目的。而对于这种需求清朝采取了十分审慎的方式,既不表明态度也不予以干涉。对各个教派力量都致书,以满足其精神需求。《皇太极敦请萨迦法王诏书》便是皇太极颁赐给藏巴汗势力代表的一封信函。虽然1644年使臣到达西藏时,藏巴汗政权已被格鲁派与和硕特蒙古力量打败,但是察汗喇嘛依旧将其诏书颁于时任萨迦法王。萨迦法王也欣然接受,其后裔更是在《萨迦世系史续篇》中对此诏书进行全篇叙述;“那年,霍尔地方人王阔端的后裔,力量强大的大皇帝呼卡托,听到大师之圣名后被其深深感动,从内心生起敬信,随发出迎请之书信。未载入信中的绸缎、黄金、松耳石、珍珠等礼品不计其数。首席信使是被尊为国王本人之帝师的色钦喇嘛札巴,彼私人也奉献了大批礼品。特别是当和大师会见时,彼神采与众不同,见者均为之感动。随对彼产生无限敬仰之心情。然而,那时古寺政教的担子很重,因此,大人未能成行,而对政教两法均做了圆满的回礼。”足以说明萨迦教派对其的重视之意,尤其是“霍尔地方人王阔端的后裔”这一称呼,足以表明是将阔端与萨迦班智达的历史会晤这一资源进行还原,以阔端的后裔称呼皇太极表达了对其的尊崇和认可,侧面上也是将自己比为萨迦班智达,对双方历史的正统进行了表述。

综上所述,该诏书不仅体现了清朝统治者早期对萨迦派的重视,同时彰显出西藏地方各政教势力对清朝政府的认可,为研究清朝与西藏早期政治互动模式提供了重要的参考价值。

参考文献:

[1][6]清实录-太宗实录[A].西藏民族学院历史系,汇编.清实录藏族历史资料汇编[C]_1981:2.3.

[2][4]五世达赖喇嘛.五世迭赖喇嘛自传(藏文版)[M].拉萨:西藏人民出版社,1989:251.251.

[3][5]以来西藏地方与中央政府关系档案史料汇编‘2圈.北京:中国藏学出版社:219.222.

[7]阿旺贡嘎索南,著.陈庆英,高禾福,周润年,译注.萨迦世系史[Z].北京:中国藏学出版社,2002:406.

[8]恰白·次旦平措,诺章·吴坚,平措次仁,著.陈庆英,等译.西藏简明通史·中[M].拉萨:西藏古籍出版社,2006:545.

[9][10][11][12][13][14][16]贡嘎.罗追,著.王玉平,译.萨迦世系史续编[M].北京:中国藏学出版社,2005:146.159—160.164.167.171172.174.

[15]马啸.清朝与西藏早期政治互动研究——以满藏互使的派遣为中心.青海民族大学学报(社会科学版),2010,(2).

作者简介:罗布(1969一),男,藏族,西藏日喀则人,西藏大学文学院教授、博士研究生导师,研究方向为甘丹颇章时期西藏地方历史与文化。才项卓玛(1978一),女,藏族,青海海南人,西藏大学文学院中国少数民族史硕士研究生,研究方向为中国少数民族史。尼玛仓觉(1983一),女,藏族,西藏拉萨人,西藏大学文学院中国少数民族史硕士研究生,研究方向为中国少数民族史。

原刊于《民族宗教研究》2016年7月,注释略,原文版权归作者及原单位所有。