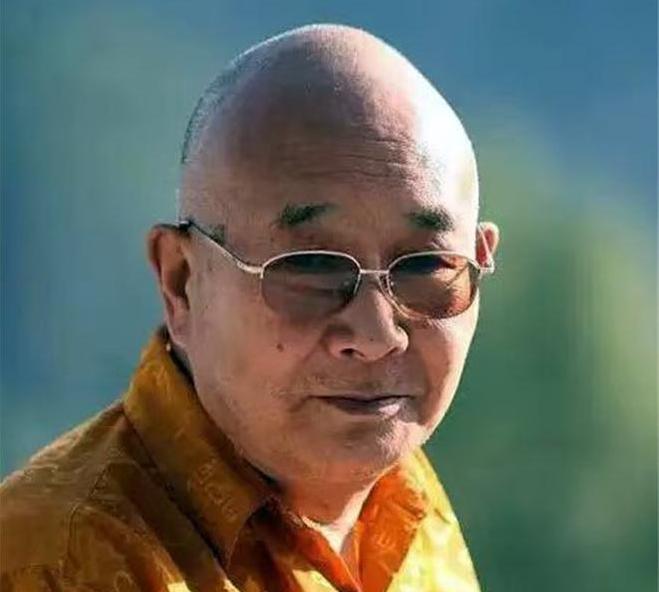

摄影:觉果

摄影:觉果

摘要:名称理论是当代逻辑哲学所关注的话题,追溯萨迦班智达的量论思想与墨家思想,其中都对名称问题进行过系统阐释。萨迦班智达的能诠与所诠思想是藏传因明中的“名称理论”。萨迦班智达主张能诠(名称)建立在共相概念的基础之上,能诠与所诠(指称)没有直接关联。墨家思想与名称的描述理论有相似之处,二者都主张名称建立在其指称对象存在的基础上,名称是指称对象的方式,名称具有涵义。萨迦班智达在本体论承诺上与墨家、当代逻辑哲学思想不同,其能诠思想没有“空名”问题的指称困境,对于解决当代哲学问题具有借鉴价值。

关键词:萨迦班智达;《量理宝藏论》;能诠;墨家;名称理论

一、前言

《量理宝藏论》(Tshadmarigsgter)是萨迦班智达·贡嘎坚赞①融通印度陈那论师与法称论师的量论思想所撰著的因明著作。该论著对印度与西藏前派的各种旧说进行了批判与辩驳,对藏传因明影响深远,被誉为“奠定藏传因明的理论基础”。其研究对理解藏传因明的产生与发展,进行印藏佛教逻辑与哲学分析具有参考意义。萨迦班智达在《量理宝藏论》的“观能诠所诠品”中对于能诠(名称)与所诠(指称对象)进行了探讨。

名称理论是西方逻辑哲学领域在语言转向后被持续关注和讨论的话题。而在中国,名称与其指称对象的讨论可以追溯到先秦时期。“名”在先秦时期有名号、名分、名法、名实、名理等义,墨家的“墨辩六篇”及荀子的《正名篇》被公认为是先秦时期从逻辑意义上对名实关系、正名理论进行系统阐述的重要著作[1]321。谭戒甫先生在《墨辩发微》中指出:

盖诸子谈名,既乏专精之术语,又无缜密之组织,虽《荀子·正名篇》独为例外,亦无论式以资驱策,逐觉疏略,相逊綦远。至他子纵有偶合之处,终亦似是而非,不为典要。惟兹墨辩,经余多年寻绎以后,理致虽未大成,规模可谓粗具,而其用自可与逻辑并驾齐驱。尤其幸者,彼与因明竟沆瀣一气,术式符同者几达十之七八,抑维印度,论师立量,宗计繁重,对扬事专,所谓“道不同不相为谋”,因而其术抑不能不有所制约,此其异也。[2]5

因明与墨辩既具相似之处,又有所不同。本文在分析萨迦班智达与墨家的“名实”思想异同的基础上,尝试将其与当代逻辑哲学领域的名称理论进行比较,显明中国古代逻辑典籍在解决当代哲学问题上的学术价值。

二、萨迦班智达的所诠思想

“由名所知与能知”[3]452,萨迦班智达在《量理宝藏论·自释》中解释为:“所诠之性相是名所了知,能诠是能了知义之名。”[4]333依靠名称所了解的内容是“所诠”(brjodbya),作为被了知的对象,因此也被称为“所知”;能理解所诠表的内容的名称为“能诠”(rjodbyed),作为能了知对象的方式而被称为“能知”。语言、文字等所诠表的内容是作为所知的“所诠”,能令人明白的词句、词语、语言是作为能了知方式的“能诠”。

在阐释萨迦班智达的能诠思想前,需要澄清其所建立的本体论基础。萨迦班智达的主张建立在唯识宗的基础上——“名言真实所诠无”[3]493。萨迦班智达主张立名不需要建立在指称对象自相(sva-laksana)②存在的基础上,名言所建立的本体论基础是共相(sāmānya-laksana)③。

(1)个体对象的立名不需要建立在对象存在的基础之上。

不同于墨家所主张的“有之实也,而后谓之;无之实也,则无谓也”,语言建立在对象存在的基础上,当对象不存在时,我们就无法对其进行宣说。萨迦班智达主张“名言真实所诠无”。所诠与能诠没有直接联系,语言与对象仅仅是一种耽执关系,因此个体对象的名称并不建立在对象本体存在的基础上。其原因在于:

第一,“自相分开而确立,无边无法立名称”。对象的自相本体千差万别,不同颜色、形状、方位的事物无法一一立名。第二,“纵是运用名言时,亦难获得初自相”。即使能够对所有对象进行立名,也因为对象的本体刹那生灭,而导致在运用名言时,名言所指已不再是最初立名时的对象。第三,“过去未来非所诠,彼者无有自相故”。如果认为能够对事物的本体取名,则过去对象已灭,其本体已不存在;未来对象未生,其本体也不存在,因此过去已灭的对象与未来未生的对象无有本体的缘故,而不能立名[3]418-422。

(2)类对象的立名不需要建立在对象本体存在的基础之上。

“遣异类法即总相;亦除自类乃别相。”[3]233萨迦班智达主张事物的总体概念为“总法”,是在概念层面将不同时间、地点、形象等的异体对象执为一体,并排除其他不同种类的事物。萨迦班智达主张作为类对象的总法④不是实体对象,并不实存,其原因在于:

第一,“纵一实体然非见”。萨迦班智达主张如果总法是自相存在,则其存在可被证实,但事实并非如此。总法并不可见,也无法被证明自相存在,因此总法只是以共相概念的方式存在。第二,“境时形象相违别,若于一总相关联,生灭本体皆成一,非尔一体二分违”。如果认为总法存在于具体的对象之中,则如果具体对象生灭,那么所有总法涵摄的对象应同时生灭。事实并非如此[3]241-246。

因此,作为类对象的总法并不具有实体自相的存在。将不同地方、时间、形相的事物综合起来的概念为义共相。东南西北四方,现在、过去、未来三时的树木,被称为“树木”,此名称为名共相。类对象并非实体存在,因此立名也并非建立在对象存在的基础之上。但之所以形成总法概念并被命以名称,其必要性在于:可以同时同地进行破立。依据“面前只有柏树”,则面前柏树存在成立,同时排除柏树之外的其他树木的存在。

总之,“最初应用关联时,虽已指示自法相,然于共相取名称,为用名言而立名”[3]428。命名是建立在共相概念的基础上,而不是建立在事物的自相本体之上。“命名之前,分别观察,于贮水假立‘瓶’名之时,显示瓶自相亦可,不显示亦可。”[4]330虽然在命名之前,人们可以先指出一个具有自相的事物,然后对其进行立名,但是实际上因为自相刹那生灭,人们的立名是针对头脑中对象的概念形象而进行。虽然如此,但在语言运用时,名称可以指称与诠表对象。由此,萨迦班智达将名言所建立的本体论基础设定为义共相。

三、萨迦班智达的能诠思想

“由讲用者之差异,各各有二共有四,讲时分析而精通,入时误为一体得。”[3]453萨迦班智达区分语言的真实指称与错误指称,他主张名称的真实指称是共相,而非本体自相。

“讲说之时,声事之所诠是声义,耽著之所诠是义自相;事之能诠是声总,耽著之所诠是声自相。”知如是差别而通达真理,即为智者。趣转之时自相与总不各各分别,错乱为一而立名故,名言之时得义自相。[4]333-334

一是“由讲用者之差异,各各有二共有四”。萨迦班智达从说者和听者的角度将能诠与所诠进行了真实与误认的区分。其中,真实所诠和真实能诠是义共相和名共相。误认能诠和误认所诠是名言自相和义自相。具体而言:

讲者宣说名称时,说者与听者误认为的所诠是名称所指称的对象的本体自相;而真实的所诠是在说者与听者分别识前所显现的义共相。说者与听者误认为诠表的方式是名言本体,也即自相的声音、语言等;但事实上真实的能诠是名共相。萨迦班智达所主张的语言沟通的基本流程为:说者心里浮现对象形象(义共相)→说者口中说出名称(名共相)→听者心中显现概念名称(名共相)→听者心中显现对象形象(义共相)。通过分析可得:在语言交流中,说者与听者只是就共相进行交流。

二是“讲时分析而精通,入时误为一体得”。虽然交流是建立在共相的基础上,但在实际运用时语言使用者并不分析名称所诠表的是自相或共相,而是将二者误认为一体。这种错乱并不影响在语言应用中诠表与指称对象。“错乱习气熏染故,命名之时混合立,名言时亦如是知,故虽错乱亦真实。”[3]467萨迦班智达在《量理宝藏论·自释》中解释为:

无始之习气增盛,错乱明现之力熏染,彼于名之时不分义自相与总,而假立名曰“此是瓶”,后若诠说“于瓶中倒水”,亦不问“于自相之瓶中倒水,或于义总之瓶中灌水”,了知照了境义自相。[4]334

人们将共相与对象自相误认为一体进行沟通、指称和诠表,因为这种“误认指称”是语言共同体的共识,因此,语言共同体可以完成命名、指称与交流。

通过以上分析可以看出,萨迦班智达主张,作为能诠的名称其所真实诠表指称的是共相。虽然名称并不指称对象的本体自相,但是从语言共同体“误认指称”的角度,名称具有指称对象的功能。

“是故为令世人入,于分别像立名已。”[3]473萨迦班智达主张,虽然能诠的真实所诠并非实体自相,但名称具有指称与诠表作用,此为语言的作用所在。萨迦班智达在《量理宝藏论·自释》中主张:“虽无所立之境,然诸世人趣故,已说‘于义总立名’。”[4]336虽然人们把外境自相误认为是真实所诠,把义共相和自相误认为一体,但依靠这样的错乱可以指称对象,依靠名称可以诠表自相。

萨迦班智达以“名言真实所诠无,耽著所诠乃自相,误为相属而实行,取境士夫不受欺”[3]493作为其能诠与所诠的总结。在交流过程中,虽然表面上通过语言直接指称对象,但实际上是共相和事物的自相被误认为一体的方式而进行交流。听者与说者是以概念或者名称的形式进行交流,对象的自相本体并不是真实所诠。“以错乱式取自相,是故名言实合理”[3]484,虽然能诠所诠是一种错乱,但依靠这种错乱可以进行沟通,可以诠表和指称对象,语言共同体可以完成指称与交流。

四、墨家的名实思想

墨家明确了立名原则、名称分类、用名方式及作用等,初步建构了名学体系。就“名”与“实”的关系而言,其主张可以概述为:

(1)墨家的“实”是语言所指谓的对象,“名”是指称对象的语言形式,立名需要建立在指称对象存在的基础上。

①“所以谓,名也;所谓,实也。”(《经说上》)

“实者物之本体也。”[2]108从本体的角度而言,“实”是“物之本体”;从语言的层面而言,“实”是“所谓”。举例而言:“虎者实也;画则象其形,言则象其义,故得相譬。”[2]111虎是实体存在,故为“实”;语言中“虎”的名称是对物之本体在语言层面的描述,就像画中的虎是对其形象的描绘一样。由此,在语言层面上,名与实的关系是“所以谓”与“所谓”的关系。“名”是指称对象的语言形式,“实”是名所指谓的对象。

②“有之实也,而后谓之;无之实也,则无谓也。”(《经说下》)

《先秦逻辑史》指出:

《墨辩》清楚地认为:“实”是客观的、第一性的;“名”则是主观的、第二性的。《大取》篇强调“实不必名”,即“实”不是依“名”而存在的,而“名”则是主观加予“实”的,“名”是“实”之“名”。[1]119

“盖凡物在未举之先为实;在既举之后为名。”[2]108“实立而名从”,墨家主张名建立在实的基础之上,实在先,而名在后。指称对象存在,此后才能对其进行命名,如果指称对象不存在则不能对其进行指谓。这是墨家名称理论所建立的本体论基础。

③“名:达、类、私。”(《经上》)

谭戒甫先生主张:

此言“名”(Noun)具三义:(一)达名(Genesis Noun);(二)类名(Species Noun);(三)私名(Proper Noun)。[2]163

《经说上》的阐释为:“‘物’,达也,有实必待之名也命之。‘马’,类也,若实也者,必以是名也命之。‘臧’,私也,是名也止于是实也。”[2]16“2达名”是对范畴概念的命名,如“物”;“类名”是指称事物类别的名,如“马”;“私名”,即指称个体的专名,如“”。这是从外延的角度对名进行分类。

(2)名具有涵义与指称。正名要求名与实的性质相符,由“相符”要求“名”具涵义;通过“举”的方式,“名”指称“实”。

①“名实耦,合也。”(《经说上》)

墨家主张“名实耦”,即与实相符合的名才是“正名”。“相符”要求名与实所具有的性质相一致,从这个角度而言,名具有涵义,用以识别对象。《大取》曰:“以形貌命者,必智是之某也,焉智某也。”以形貌来命名的对象需要根据名称所指称的对象特征而了解它。“诸以居运命者:苟入于其中者皆是也;去之,因非也。”[2]382以居住地来命名的对象,如果在某区域中居住则是对应名称所指称的对象;如果离开某区域则不是其指称对象。《墨经》主张名称具有用以识别对象的涵义。

②“以名举实。”(《小取》)

《经说上》指出:“举,告以文名举彼实故也。”《小取》则曰:“举,拟实也。”谭戒甫先生主张:

其“举”与“指”相对成文。盖凡物在未举之先为实;在既举之后为名。万物皆实,可以指令人知;异实有名,始可举以相告。所以指则不必用名;举则定须拟实矣。[2]108

《墨辩》主张通过“举”与“指”的方式,人们可以指称并了知实。“指”是用手来指示具体事物,以此方式不必使用名称即可指称对象。“举”可以被理解为“列举”“模拟”,因此“名”列举与模拟“实”[5]。“举”是通过模拟、列举对象的性质,形成名称;名通过列举、模拟的方式“以相告”,从而指称对象。(

(3)名的作用在于认识对象,“知其所以不知”。(《经下》)

墨家主张“知其所以不知,说在以名取”以及“夫名,以所明证所不智”[2]301。(《经说下》)这表明,名指谓实,名的作用在于指称与识别对象,并且通过名称指称能够了知所不知者。

《先秦逻辑史》指出,“《墨辩》认为,‘名’是用以举实的,因此名必须符合于实,这样的‘名’才属于反映实的概念,才能具有帮助认识事物的作用”,“知与不知的区别,就在于能否以名举实,能以名举实则为能以名取,即为知;不能以名举实,即不能以名取,即谓不知”[1]121。

名是用来指称对象的,而能起指称对象作用的名应是“正名”,名与实相符,才能知其所以不知;相反,如果不能通过名称指称对象则为不知。

五、类比分析:墨家、萨迦班智达与当代逻辑哲学家的名实理论

萨迦班智达与墨家在“名”与“实”的关系阐释上持有不同意见,两种理论内容丰富,自成体系,体现了中国古代的逻辑哲学思想。

第一,就名称指称对象的本体论而言,当代逻辑哲学的主流观点以及墨家理论都主张人们在实体对象存在的基础上进行命名,而萨迦班智达主张名称建立在概念的基础之上。

当代逻辑哲学领域两种主要的名称理论——描述理论与直接指称论——均从密尔(J.Mill)发展而来。弗雷格(G.Frege)作为描述理论的代表人物,他主张名称既有涵义又有指称,但由于自然语言的不完善,他不否认存在诸如“奥德赛”“最弱收敛级数”等没有指称的专名。但他认为“在逻辑意义上完善的语言(逻辑符号系统)中,要求每个从已经引入的符号中作为专名按语法上正确的方式构造出来的表达式,实际上都指示一个对象;并且,在不能保证一个符号具有指称的情况下,就不能把它作为专名引进来”[6]。直接指称理论的代表人物克里普克(S.Kripke)主张人们首先给对象进行命名,此后名称得以传播和使用。因此,名称建立在对象存在或者预设其存在的基础上。

墨家主张“名”建立在“实”的基础上,“有之实也,而后谓之;无之实也,则无谓也”。指称对象存在才能对其进行命名和指称,而如果没有指称对象则不能对其进行指谓。对于这一本体论承诺而言,墨家和直接指称论者同样面临“空名”的责难。对于“圆的方”“兔角”“贾宝玉”这类名称而言,其指称对象在日常世界中并不存在。“实”不存在时,如何立名?此类名称属于何类?如何指称?这一系列问题不仅是直接指称论者的难题,也是墨家名实思想所面临的困境。

萨迦班智达主张,名称建立在概念的基础之上,实体对象与语言没有直接关系,人们之所以能够立名并且使用名称进行指称和取舍,是语言使用者把对象本体与头脑中的概念误认为一体。萨迦班智达主张名称并不建立在对象实存的基础上,故其名实思想没有“空名”的困境。“空名”之所以能够存在,是因为人们可以将头脑中的概念、想象对象、猜测对象、虚构对象等义共相进行命名,命名之后语言使用者通过语言描述与构建共相,从而进行交流沟通。

第二,就名称与对象指称关系的建立上,当代逻辑哲学领域就名称是否通过涵义确定指称对象而言,有描述论与直接指称论之争。前者主张,名称既有指称又有涵义,名称指称(designate)其指称物(referents),同时也表达它的涵义(sense),涵义是给出指称的方式。而后者主张名称只有指称而没有涵义,在确定名称的指称对象时,摹状词只不过是临时手段,而非名称的同义语,它并不决定专名的指称。

按照《大取》的论述“诸以居运命者:苟入于其中者,皆是也;去之,因非也”,以居住的地域而命名的“名”,因对象所在地域改变,对象性质发生变化。墨家主张的“名实耦”,是“名”与“实”性质相符,因此,墨家的“名”具有指称和涵义两个语义学内容,名通过与涵义相关的“举”“告”的方式完成指称。

萨迦班智达主张“然于共相取名称”[3]248,名称在本质上是对义共相(也即对象的概念或对象在头脑中的形象)而命名。既然名称与对象的本体没有实质关联,那么,我们如何在日常世界中通过名称指称对象,实现沟通与交流呢?萨迦班智达主张语言主体把共相和自相误认为一体,“误为相属而实行”[3]493,从而把对象实体误认为名称的真实指称。虽然说话者首先心里浮现事物形象(义共相),然后口中说出名称(名共相),之后听者心中依次显现概念名称(名共相)与事物形象(义共相),但是语言共同体却始终将共相和自相误认为一体,认为心里想的义共相,口里说的名言共相,耳朵听的名言共相都是与事物自相进行关联的。正是在这种误认为指称对象本体的共识下,语言共同体实现交流。从这个角度而言,萨迦班智达不同于当代逻辑哲学与墨家理论的观点,他主张名称被误认为指称对象本体,实际并不指称对象。

第三,就名称的本质及作用而言,当代逻辑哲学家、墨家以及萨迦班智达都主张——名称是指称对象的方式。虽然就指称过程是否需要借助摹状词给出涵义,名称理论内部分裂成描述理论与直接指称论,但当代逻辑哲学家普遍主张名称指称其指称对象。墨家主张“名以举实”,将“名”看作用来指谓“实”的方式。萨迦班智达主张“由名所知与能知”,名的作用在于了知对象,因此虽然命名及语言沟通是将共相误认为自相的过程,但是名称作为指称方式而言是合理的,“以错乱式取自相,是故名言实合理”[3]484。

需要指出的是,萨迦班智达在本体论上主张,名称与对象没有关联,因此他没有“空名”如何建立的困境。在名称与对象指称关系的问题上,萨迦班智达完整构建了语言共同体将共相与自相误执一体的指称模型,系统地解释了名称如何指称对象的方式,而没有直接指称论者与描述论者所面临的指称困境。

六、结语

在《量理宝藏论》与《墨经》中,萨迦班智达与墨家就当代逻辑哲学领域所讨论的与名称理论相关的命名与指称问题进行过系统阐释。墨家思想与当代逻辑哲学的主流观点有异曲同工之处,他们都主张名称建立在对实体对象进行命名的基础上,名称是指称对象的方式。就如何实现指称而言,墨家主张“名实耦”的基础与对象性质相关,这一思想与描述论相近。除了在名称是指称对象、认识对象的方式方面,萨迦班智达与墨家、当代逻辑哲学思想一致外,其思想与二者有本质区别。萨迦班智达主张,名称建立在概念共相的基础之上,名称与对象没有关联,名称并不真正指称对象。人们之所以能够使用名称指称对象,是因为语言共同体在误以为义共相指称对象本体的共识下完成交流。

萨迦班智达的名实思想自成体系,这一思想无论在本体论承诺还是在指称建构上,都没有当代名称理论两大主流思想所面临的困境,而且对于当代逻辑哲学和语言哲学领域在虚构名称与虚构对象问题上所面临的困境,可以提供具有借鉴意义的指导方案[7],这体现了因明量论思想在解决当代哲学问题上的理论价值。

注释:

①萨迦班智达·贡嘎坚赞(1182—1251),被简称为“萨班”,他不仅撰著《量理宝藏论》,亦对其思想进行解释,形成《量理宝藏论自释》。《量理宝藏论》被收入明永乐初年编刻的西藏佛教典籍《六论》之中。

②“自相”指事物本体。萨迦班智达在《量理宝藏论·自释》中主张:“如亲量自相,是为取境。”

③“共相”与“自相”相对应,可分为义共相与名共相。事物的本体叫作自相;而事物在头脑中的概念与语言中的表达,被称为“义总相”与“名共相”。

④“总法”包括义总、名总、类总、聚总。其中“义总”指在分别识、思维或脑海中所出现的对象形象;“名总”指在分别识、思维或脑海中所出现的名称;“类总”即某类事物的总体概念;“聚总”如罐子是由罐口、罐底、罐腹等部分积聚起来的总体,一个罐子的总体就称之为聚总。

参考文献:

[1]周云之,刘培育.先秦逻辑史[M].北京:中国社会科学出版社,1984.

[2]谭戒甫.墨辩发微[M].北京:中华书局,2014.

[3]索达吉堪布.量理宝藏论释[M].北京:中国文史出版社,2014.

[4]中国逻辑史研究会资料编选组.中国逻辑史资料选:因明卷[M].兰州:甘肃人民出版社,1991.

[5]张家龙.逻辑学思想史[M].长沙:湖南教育出版社,2004:16.

[6]马蒂尼奇.语言哲学[M].牟博,杨音莱,韩林合,等,译.北京:商务印书馆,1998:389.

[7]彭杉杉.对假装理论情绪谜题的消解:从《量理宝藏论》的观点看[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2019(4):38-45.

基金项目:国家社会科学基金重点项目“印度正理派逻辑思想研究”(22AZX01917ZDA024);中国逻辑学会第一届“疆生”逻辑学奖资助项目“萨迦班智达能诠思想研究”

作者简介:彭杉杉,女,哲学博士,吉林师范大学副教授,主要从事逻辑哲学与因明学研究。

原刊于《河南社会科学》2024年8月第32卷 第8期,原文版权归作者及原单位所有。