2003年2月,由甘肃省兰州市西固区文化局组织挖掘整理编导、驻兰空军某部70余名官兵表演的古老的军傩舞,首次在兰州公演。表演者头戴傩面、身着深蓝色武士衣裳,模仿原始人狩猎、征战时的呐喊声,表现战无不胜、降妖伏魔的正义之师的气概,震撼了观众。全国各大媒体争相报道。

2005年下半年,西固区陈坪乡农民艺术团又排练了《金城军傩舞》,于2006年春节在兰州五泉山公园广场演出,更是推动了军傩舞的声威。那么,军傩舞究竟是一种什么样的舞蹈和有着什么样的历史文化价值,记者就此于日前走访了有关专家和西固区陈坪乡农民艺术团团长陈尚德。

再现远古春秋的军傩舞

冬天的天气虽然寒冷,但是在西固区陈坪乡文化站的排练厅里,却鼓声喧天,热气蒸腾。记者到达时,刚刚获得甘肃省戏剧红梅奖一等奖的兰州市秦剧团司鼓樊建领,正在给西固区陈坪乡农民艺术团的演员们指导排练最新军傩舞《军傩鼓·黄河魂》。

军傩排练中之一

军傩排练中之一

军傩排练中之二

军傩排练中之二

据团长陈尚德介绍,西固区陈坪乡农民艺术团成立于2002年,当时什么节目都演。2003年由驻兰空军某部官兵排练的军傩舞,因为士兵的复员而中止。后来他们受此启发,参谒和拜访了很多专家和相关人士,将全团精力投入军傩舞的探索和挖掘整理之中。除2006年春节演出的《金城军傩舞》,后来排练的《霍去病过黄河》在兰州市的多次演出中获一等奖。最近新创作了军傩鼓,还有一些新的构思正在酝酿和创作之中。

该艺术团成员是一群朴实的农村妇女,虽然她们文化程度不高,却凭着自己的热忱和执着,将远古军傩的神秘表现得淋漓尽致。据说当年用的是木质傩面,因重量太大,她们用的傩面属于纸筋盔制。

陈尚德说,在甘肃西固与永靖的湟水流域发现了大量关于傩的出土文物,而且只有甘肃和兰州出土的牛皮、瓷质等各种傩面具和遗存的历史资料最为丰富,尤其在偏远的农村至今仍然有民傩的风俗存在,经有关专家多年的研究,甘肃应当是中国军傩文化的发源地。所以说,军傩文化是一支重要的文化遗产,保护西固的军傩文化乃至中国的傩面文化遗产刻不容缓。

专家介绍,在全国古傩文化遗存的资料极少,军傩文化几近失传。目前,只有兰州的宋志刚老人收藏有 6000多个军傩面具,是研究探讨兰州傩文化的实物,也是证明军傩文化发源甘肃的佐证资料。

远古军傩舞是一种古老的傩文化形式,在中国已有4000多年的历史,在甘肃省的兰州、白银等地相传,由于目前后继乏人而面临灭绝的危险。由是,西固区陈坪乡农民艺术团在兰州市一些文化部门的帮助下,编排的远古军傩舞,复活了这个古老的文化形式。目前这个节目已经成为当地的一个品牌,活跃了兰州的文化生活。

神秘的内容与文化背景

记者在采访傩文化研究专家王光普时,他向记者介绍,军傩源于原始狩措,是原始“巫舞”的演化。军傩演出时无唱词,无音乐伴奏,表演时表演者自始至终,大声齐喊“咳!咳!咳!”,行步有固定的姿态,表演者戴着傩面在鼓声中舞蹈。军傩的主要内容是狩猎、征战、祭祀英烈、庆贺胜利等。

根据《礼记·月令》载:“季春之月命国傩,仲秋之月天子乃傩,季冬之月命有司大傩。”也就是说在周王朝初,国家把祭祀时表演的傩确定为三种,即:由黄帝亲自主办或授权的春季傩,名曰:国傩与军傩;由诸侯天子在秋季举办的傩,称天子傩;由乡民举办的傩,称乡傩或大傩。由于历史演变,以后各王朝没有严格的季节与人的等级的划分,他们把举行的各种傩统称“大傩”,“大傩”也就变成了驱邪除魔、祈求降雨、送葬开路驱鬼的“傩”仪式。只有军傩主要是演义古代著名正义战争的“傩”仪式。

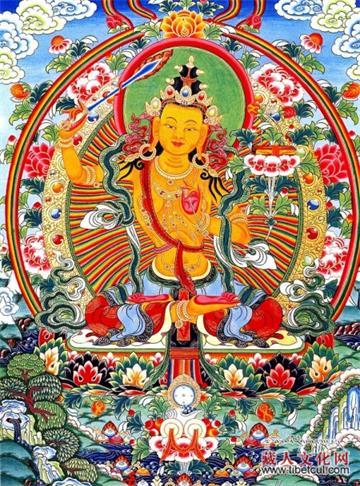

富含狰狞之美的军傩面具

富含狰狞之美的军傩面具

近年来在兰州演出的西固军傩,从参加人物来说,有黄帝率领的诸天神、天将和虎、豹、熊、蛇、蛙等将领,另外还有部分被擒获的凶神蚩尤与众妖精怪,因此民间称此军傩为“黄帝战蚩尤”。该傩戏主要反映了黄帝统领天地众神与蚩尤作战时,“冲破四门”、“旗开得胜”、“乘胜追击”、“降龙伏虎”、“八卦阵法捆妖魔”、“龙凤呈祥”、“得胜荣归”等壮观的战争场面。它所表达的含义是正义之战,定有天神天将助阵,顺天意必胜,逆天意必亡。军傩同时还表现了中国古老的价值观念:人妖之战,死而无憾,死而不惜,死而光荣的传统思想。

军傩是融中国古代宗教、战争民俗、图腾崇拜、舞蹈历史文化、古代民间雕刻绘画为一体的综合艺术,它是殷周四千多年前古代傩祭的再现,是研究中国古代傩文化的宝贵资料。近年来军傩在兰州的公演,填补了甘肃省早已失传的傩文化及其历史空白,而且也向世人宣示了黄帝族及其后裔周祖不窋、鞠陶、公刘等生活繁衍的甘肃境内,是中国傩文化的发祥地之一。

发祥地为陇原

傩和傩祭、傩仪是一种世界性的古文化事象,它以驱鬼逐疫、酬神纳吉为目的,是原始民族自然崇拜、祖先崇拜、鬼神崇拜及万物有灵观念的产物。

据王光昔介绍,前几年在甘肃出土的陶器和陶制品上发现绘有原始人跳傩的图案,经过对甘肃境内各地出土的各种玉制、陶制、铜制的傩面具和现存的傩戏、傩舞、傩面具的对比研究,证明了甘肃傩文化在中国傩文化中的重要地位,这一发现极大地丰富了甘肃古文化的内涵。

据了解,甘肃省目前存在的傩戏种类有:兰州军傩、永登高跷傩社火、永靖傩舞傩戏、文县“赤哥昼”傩舞、甘南藏传佛教傩舞“羌姆”、陇东傩仪与“傩”文化。

傩文化在中国源远流长,形成了宫傩、军傩和乡傩。宫傩用于朝廷祭祀。傩走入民间,形成乡傩,获得了无限的生命力,其中驱鬼逐疫的仪式至令还在许多农村流行。古人认为,傩既然可以驱鬼逐疫,必然也可以战胜敌人,于是将傩仪式引入军队,形成军傩。

傩面具在艺术造型上比较注重刻画人物的性格,生动形象。大体可分为:“正神”,面带微笑,使人感到十分亲切;“凶神”,头上长角,口露獠牙,眉毛倒竖,眼珠突出;“世俗人物”,比较接近现实生活,没有“神气”和“鬼气”三类。

尽管历经数千年的历史发展过程,傩文化受到儒、道、佛三家思想以及地方民族多种历史文化因素的影响,但其原始巫术的核心和表现形式,却基本不变。现在,傩文化的一只脚虽然停留在原始思维和巫音巫舞之中,但另一只脚已经迈进了现代生活和艺术表演的大门。

军傩舞渊源与禁忌

据王光普介绍,西固军傩舞过去比较流行,是一种最古老的“民间古军傩舞”。这种民间军傩一直传承到解放初期,约在1956年“反右派运动”后销声匿迹。现在,只有少数年龄超过七旬以上的老人才能回忆。

西固柴家台明末建筑春台堡

西固柴家台明末建筑春台堡

西固柴家台酷似傩面的虎头崖

西固柴家台酷似傩面的虎头崖

西固柴氏家祠

西固柴氏家祠

兰州市西固区有悠久的历史,是哺育“陇上西固军傩舞”的沃土。西固区域曾是少数民族羌、月氏、乌孙等游牧民族部落先民聚居之地。到了公元前221-207年时,秦始皇派大将蒙恬率领大军征服了此地,将这一区域收入秦的版图,并由蒙恬率军兵在兰州黄河南岸修筑了长城。到了公元前81年,西汉政权在这里设立了“金城郡”,古郡址在兰州西固境内。

以霍去病为造型的军傩面具

以霍去病为造型的军傩面具

西汉重臣张骞通西域从此地数次经过。特别是当地人们为了纪念霍去病为民办好事的功绩,排练纪念歌颂舞、编撰霍去病的故事。因而,现在仍有许多人认为西固古军傩舞是霍去病祭祀祈求天宫诸神仙为民解苦解难的“神舞”。

通过近年调查得知,西固军傩来历还有以下几种说法:一是远古羌、月氏、乌孙先祖们猎取野兽时,围剿、挺进、捕捉、刺杀、喜分兽肉等真实场面情节的写照;二是中华远古先祖们,尊崇图腾、崇拜生命、崇拜自然等等先民祭祀仪式的综合写照;三是远古巫师们施法术勾通天地之间神灵,为民众求雨、驱疫、治病举行的一种仪式过程。

据说古代表演军傩舞,是一种非常神圣庄严的大事。在举办前,首先组织者要到当地庙宇神位前面“卜卦”,领羊,求得神灵许可保佑,才能举行跳军傩仪式。扮演军傩神者,要挑选当地道德品质高尚的人来担当。选定了的傩神表演者,前一天要净身,要在神灵牌位前戴上傩面,才能算为“傩神”。戴上傩神面具的人,不能和任何人说话。举行军傩舞分为村寨集体跳的神舞,这种军傩舞人数多,规模宏大;另一种是为村寨各家各户举办的军傩舞,只许要将军傩舞中的主要神祗请到家户。演出傩舞前要发虎牌告示,举办傩舞后,表演者还要到庙宇里举行卸神仪式。