摄影:觉果

摄影:觉果

摘要:自古以来,自称为“董氏”的果洛藏族就居住在被称作“玛城”的黄河源头。在藏文文献和口碑资料中,“董氏”往往与当地的阿尼玛沁雪山有着密切的关系,人们给果洛藏族的姓氏增添了浓厚的宗教色彩,它给阿尼玛沁雪山赋予了深厚的文化内涵。文章依据藏文文献和口碑资料,就果洛藏族的姓氏源流及其与宗教文化的关系展开讨论,认为果洛藏族姓氏的渊源有着浓厚的宗教文化色彩,且其历史久远,与藏族族源一脉相承;果洛藏族的阿尼玛沁山神崇拜习俗,是祖先崇拜的一种反映,这种文化现象不仅是藏族社会早期部落制度的一种辐射,也成为历史以来维系黄河源头社会秩序的象征。果洛藏族的姓氏源流及其与宗教文化的关系,既是果洛地区藏族古老的生产方式和生活方式下文化习俗的沉淀,也是其部落文化和宗教信仰兼容性的折射。

关键词:果洛藏族;古代氏族;《格萨尔》;阿尼玛沁山神;宗教习俗

人类只有依赖与掌握自然界、实现人与自然界之间双向适应才能保证自己的生存发展;而文化正是依赖与掌握自然界、实现人与自然界之间的双向适应的产物。众多的山脉、湖泊以及河流,将青藏高原分割成不同的地域,地域上的分割与差异,对藏族文化有着重要影响,不同的地域又有着不同的文化特点。

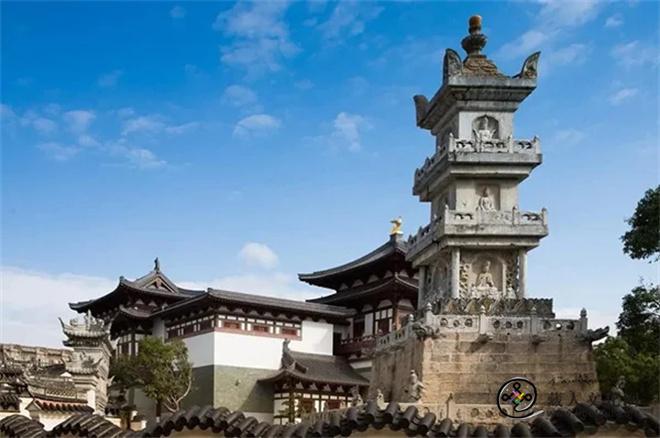

果洛地处青海省东南部的巴颜喀拉山与阿尼玛沁山之间。阿尼玛沁雪山坐落在玛沁县境内,最高峰玛沁奔热,山势巍峨磅礴,冰峰雄峙。该山的余脉一直绵延到甘肃省甘南藏族自治州境内。甘南的玛曲、碌曲等县,四川的阿坝草原与阿尼玛沁雪山所在地,同属草原地带,在文化传统上有着共性。“果洛藏族世世代代以牧业为主,过的是游牧生活,在与大自然的长期斗争中,陶冶了他们粗犷豪放的民族性格。”[1]8世纪以前,果洛各部族中普遍信奉苯教,崇拜多神,信仰“万物有灵”。藏传佛教传入后,逐步取代了原来的苯教,人们普遍信仰藏传佛教,各地区分布着大小不等、规模不一的藏传佛教寺院,有萨迦、觉囊、噶举、宁玛、格鲁等派。“在当时的部落社会制度下,各部落头人也把本部落有无寺院视为衡量权势大小的重要标志。”[2],人们崇信“念神”、“赞神”和“鲁神”,将阿尼玛沁和年宝叶什则雪山视为“神山”,年年祭祀,经久不衰。[3]

果洛藏族自称为“董氏”后裔,自古以来就居住在黄河源头,在英雄史诗《格萨尔》中将这一地区称作“玛域”。在“玛域”境内有一座著名的圣山称作“阿尼玛沁”,果洛藏族部落的姓氏往往与阿尼玛沁山神有着密切的联系;随着宗教在当地的传播和发展,人们给阿尼玛沁雪山增添了浓郁的宗教色彩,同时也给自己的姓氏赋予了深厚的文化内涵。本文依据藏文文献和口碑资料,就果洛藏族的姓氏源流及其与宗教文化的关系展开讨论,旨在让人们了解早期藏族认知自然、肯定人性的生存历程,了解藏族深厚的部落文化遗存与宗教文化传统密不可分的关系。

一、果洛藏族的姓氏

人类的起源一直是人们关注的重要话题。藏民族也不例外,无论是藏文文献还是民间口承史诗中,都有关于祖先的记载和描述。果洛人认为他们的祖先就是“董氏”,最初源于西藏。

史诗是人类的童年历史,流传于藏区的《格萨尔》也无疑折射了早期藏族氏族部落演化和变迁的历史影子。果洛人也将地域的保护神人格化,宗教神灵便注入了自然地理实体,自然实体也可作为神灵来朝拜,使得部落社会习俗与宗教信仰难以区分,充满了浓郁的宗教色彩。

在史诗《格萨尔》中,藏族族源尤其是“董氏”家族多有提及。史诗讲述了世界形成和众生形成的辩证关系,指出,只要人们能够辨别众水的源头就是为“冈底斯山”的话,那么果洛藏族部落的源头也可以在史诗《格萨尔》中找到。

《天界篇》中岭部落酋长绒查察根提到:

世界如何形成?

众生如何演变?

佛法的源头在何处?

“董”氏族的渊源在哪里?

这些我当然能讲述!

正如与世长存的冈底斯山,

是众水的源头,

正确无误的“董”氏的渊源,

保存在古老的故事之中,

这些深远的历史我当然能讲述![4]

《格萨尔》中,在格萨尔与伯父晁同的对白中同样交代了“董”氏族演化的历史线索:

由古代六大氏族中,

如何繁衍出强大的“穆布董”,

从而又出现三十个众兄弟,

只有我晁同才知道。

这段唱词告诉人们:古代六氏族——穆布董———岭六部——三十个众兄弟的血脉关系。史诗《格萨尔》的核心内容就是用诗的语言咏唱了英雄格萨尔的祖先“董”氏族的来源、繁衍、壮大以及格萨尔率领“三十英雄”南征北战,建立丰功伟绩的英雄故事。

史诗的分部本《世界形成》、《董氏预言授记》、《天界篇》中就专门讲述了格萨尔祖先“董”氏族的传承;《诞生篇》、《赛马篇》等部,讲述了格萨尔的诞生和“董”的“父系三兄弟”从卫藏辗转迁徙到黄河源头并占领其地的历史过程。

史诗《格萨尔》中关于“董氏”的记载,实际上是一个历史事实,这在藏文文献记载中可以得到验证。“董氏”就是古代藏族四大姓氏之一。据最早的藏文文献《柱间史》载,应观世音菩萨点化,猕猴菩提萨埵到北方雪域的深山修行,与岩罗刹女成亲生得一子,一年过后繁衍成400多只,观音菩萨赐以五谷种子,他们生活在“雅隆泽当”。后来,猴子们分化为“四个部族”,分别为董、东、赛、穆,他们是内族之四大土著部族,也即雪域吐蕃最早的先民。[5]后来,在四大种姓的基础上增加了“惹”和“柱”两氏族,通称“六大氏族”。

大司徒·降曲坚赞在《朗氏家谱》中将“董氏”的族源写得更加详细:彭部落的始祖“彭梅”,经过几代世袭,到阿尼木思钦波时娶念莎夏米玛生三子,长子帕秋董传出十八贵人,繁衍为董氏十八氏族,其中有肤色为紫色的董氏显贵六族和尊者六族。

《朗氏家谱》又载:

(董氏族中)老大是“阿波董”,

(其他)还有我“十八大支”,

“大姓十八支”和“穆布董”,

“穆布董”中又细分为:

“长者六系”和“尊者六系”。[6]

《安多政教史》载:

在多康地区,称为董氏十八大秀者有阿秀、柔秀、熙秀等。其中阿秀的来源是这样的:在董华青嘉布的氏族中,有一时期,一个称作阿秀普瓦塔的人,肤色黝黑,体高而背驼,声似山羊,因而其别名为董木雅格苟热格,他的牧地在玛科拉嘉曲卡等处。[7]

从以上文献可见,“董”氏族是一个庞大的家族,遍布青藏高原。[8]其中“阿波董”、“十八大支”、“大姓十八支”、“穆布董”是平辈的氏族。“长者六系”和“尊者六系”是“穆布董”的分支。那么,穆布董的长者六系和尊者六系又在何处?藏文文献《汉藏史集》也有更为详尽的记载:

穆布董的长者六系是:

上部是巴曹和郑叶,

中部若曾和冉西,

下部木雅和吉坦。

长者六系之后是尊者六系,

他们是白利安多和岭巴,

若曾分为上下两部,

吉坦分为上下两支,

这叫长尊混合十二支。[9]

由此可见,“穆布董”的“岭巴”属于“尊者六系”。

从上述藏文文献记载中我们首先看到,在安多地区属于董氏系统的部落较多,如董氏阿秀等十八大秀,董氏多察等十八大察。“董氏”之“董”与汉文史书中记载的“党项”羌之“党”在读音上很接近。“党项”的“党”,即“董”的转音,“项”即“北方”之意,顾名思义是“北方的董氏”。古代藏族六大姓氏之一的“董”氏的一支可能迁徙到了北方,这与董族活动在这一地区的记载是吻合的。正如法国学者石泰安所言:这些部族实际上都位于西藏的中部,可能是由于羌族人向西藏中部迁徙的结果,这些部族对于吐蕃的形成做出了贡献。[80]

上述表明,果洛藏族的传承脉络从董氏——穆布董——尊者六系——岭巴。岭巴就是史诗中所说的岭部落,以致演化为岭国六部。

二、果洛藏族姓氏与阿尼玛沁山神的信仰

关于“董氏”的具体描述,在史诗中有诸多描述,如《赛马篇》:古代藏族先民六大氏族之一的董氏家族中,有一位叫做拉查根宝的人,生有三子,分别与玛嘉奔热山神的三个女儿结为夫妻,形成三户人家。后来,由于外族侵扰,迫使董氏家族迁徙,途中拉查根宝老人掉队,不幸葬身狼腹。三兄弟只好停止迁徙,驻锡在玛域地区,留守先辈遗骨。

黄河源头,藏语称“玛康岭”,史诗中有时简称为“岭岱”或“岭”居住在“玛康岭”的“董”氏族的人们则以“岭巴”自称。“用地望代替姓氏是藏族史中常见的现象,于是格萨尔也有了‘岭·格萨尔’的称呼。”[11]

迁徙到岭地的“董”氏父系三兄弟与当地其他氏族联姻,组成更大的群体,史诗中称为“岭地六部”。“岭地六部”的同辈男子互为兄弟,当格萨尔降生时,“岭地六部”共有三十个众兄弟。格萨尔率领这三十个众兄弟首先征服了“四方四敌”(指“魔部”、“霍尔部”、“门部”、“姜部”;其后相继征服了临近的“十八大宗”;然后占领了边远的“三十六小宗”。在征服这58个部落或邦国的过程中,格萨尔为岭地的民众夺取了牛、羊、马、金、银、绸缎、水晶、茶叶等生活必需的物质财富,并把这些财富作为遗产留给后人。

其实,在藏文文献中同样有其来由的记载。《安多政教史》中记载:

当董、柱两氏族争战时,玛沁大山神护佑董姓黑汉,赐予了称为如意能断的九股利剑作为悉地,助董氏在战争中取胜。[12]

这就是说,在“玛沁大山神”的护佑下,“董姓黑汉”才“在战争中取胜”,部族才得到了繁衍。这与《安多政教史》记载的另一则“董氏”因发生战争而迁徙的传说颇为相似。[13]

地方文献《果洛宗谱》中也记载:昂欠本、阿什姜本、班玛本三兄弟的父辈死后,遗骨由喇嘛曲本巴等高僧分给几个儿子,分别撒在自己的圣山上,这些圣山也成为了他们各自的神山。他们依自己的神山为根据地,繁衍生息,发展为三大部众,分别以自己的名字称呼。[14]《安多政教史》中载,在“玛科包底多等地,有上下阿秀,他们都属于董氏族。有这样的歌谣:‘三大山峰归董氏,董氏冒顶高耸乃有此。’他们权势甚大,柏日也属于董氏。”[15]为此,石泰安在文章中考述,得出了“董族人分散在汉藏边界由南至北的辽阔疆域中。”[16]

古代藏族氏族有各自信仰的部族神,果洛藏族部落的保护神是阿尼玛沁山神。果洛藏族部落的先祖之所以在部落战争中获得胜利,从而得到繁衍和发展,是山神阿尼玛沁护佑的结果。果洛藏族部落的先祖去世后,遗骨由后辈撒在周围的雪山,这些雪山成了他们依靠的圣山,成为部落的山神,从而山神也就得到了后代的崇拜和祭祀,并注入了祖先崇拜的成分。

由此可见,氏族的姓氏、部落的山神崇拜、宗教祭祀活动之间由于护佑关系,以及祖先的原因而产生了密切的联系。正如《山神、祖先的姓氏及其神圣的武器》中所述:“众所周知,宗教祭祀活动是一种主要以土地神为对象的祭祀活动,在这些社区里,藏族古代保护神之一的战神和神圣的宗教武器并不陌生。这种对神山崇拜习俗在这些地方更具有典型和普遍意义。特别是在那些曾享有过一定自治权的边境社区里祭祀活动似乎是该领地的重要组成部分和社区的自我标志。与此同时,这种宗教祭祀活动中发现该地方人民的以佛教为框架的、具有各种信仰特征的宗教生活。这种信仰是在远古的祭祀仪式的基础上增加了佛教理念和一些新的要素之后形成的。”[17]

长期的历史演变过程中,果洛藏族部落在“自然崇拜”、“万物有灵”的宗教思想影响下,将灵魂观念注入于自然山水之间,给山水实体寓于了人性化的成分,雪山不再是一座普通的雪山,而被当作神灵顶礼,当作祖先祭祀。随着果洛藏族社会的长期历史发展,人们将阿尼玛沁雪山赋予了精神生命,也描绘出了特殊的形象,同时也塑造成了一个国王和父亲,犹如一个家族和王国拥有自己的家族成员和庶民,使其既具备了人格化,又具有社会的多项功能。此外,在安多地区,还流传着与果洛藏族族源相关的许多神话,限于篇幅,在此不作讨论。

三、果洛藏族的姓氏与宗教文化

《格萨尔》中描述的的阿尼玛沁山神,在人们的心目中是一个活灵活现的生命体,山体是山神的寄托体,这样就成了神山,它有灵魂,“有脑壳”、“有腰身”、“有肚子”,正如安多藏区的古歌:

上部玛嘉山有脑壳,有脑壳就一定有脑浆,白雪落下就是脑浆;

上部玛嘉山有腰身,有腰身就一定要扎腰带,山间的云雾就是腰带;

上部玛嘉山有肚子,有肚子就一定有肠子,毒蛇钻洞就是肠子。[18]

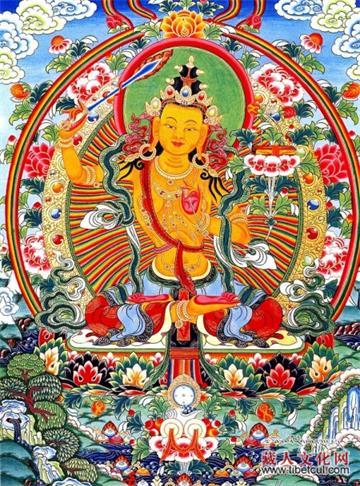

这就为神灵注入了人类的感情,也注入了更多美的愉悦感和真实感,减少了原来的恐怖色彩,祖先崇拜也注入其中。在藏文文献中,阿尼玛沁嫣然以一位父王和郡王的形象出现。在人们心目中阿尼玛沁山神是世界九大神之一,专司“安多”地区的山河浮沉和沧桑变迁之职,是藏乡的保护者。[19]

章嘉如贝多吉在祭文《玛沁奔热祭文》中描述了阿尼玛沁山神有密法大伴偶、9个儿子、9个女儿、360个“玛”系兄弟。[20]|阿尼玛沁山神拥有众多的山神,犹如一个庞大的神灵王国,其中有大臣、将军、管家以及千军万马,阿尼玛沁山神是这个王国的最高统治者。他还有由父王、母后、王妃、舅舅、公主等构成的十分庞大而兴旺的家族,其家族成员在当地人们的心目中也有确切的地理位置,如其父王“帕垭·赛日昂约”、母后“马英·智合吉加尔莫”、密妃“桑伟雍庆·贡曼拉热”、舅舅“香吾·帕日智合让”、大臣“龙宝格同智尕尔”、管家“尼尔哇·章吉夏嘎尔”、经头“安确·卡赛巴尼”等;此外,还有赛格吾玛、图尕尔意英闹吾、拉庆莫哇多哇、念青俄拉则托合等“玛日尔”眷属360位;忠实的侍从、侍卫1500 人。[21]其眷属和侍卫集中居住的地方叫“热格尔东香”(意为“千顶帐房群”),此地也是十六位菩萨的寄魂山。至于其中指的是哪十六位菩萨今己无从查考。[22]他们共同居住在富丽堂皇的九层白玉琼楼阁宝殿之中,过着美满的生活。阿尼玛沁不仅以山神的身份给黄河源头果洛藏族部落的人们带来了幸福和吉祥,最终也成为家族、部落、部落联盟的国王,也是岭国以及黄河源头藏民族的地方保护神。关于果洛藏族姓氏源流与宗教文化的关系及其特点有以下几个方面:

(一)果洛的姓氏是古代藏族姓氏的一支

首先,从藏文文献中,藏族最初来源于“神猴与罗刹女”结合而繁衍、后来又出现了六大种姓之说最为普遍。在很早以前,“古代六氏族”中的“董氏”已经走出卫藏,迁徙到“汉藏交界的地方”,“当吐蕃人在玛卡秀热地方种地时,吐蕃三父六子分地居住”。这与《格萨尔》中谈及的董氏父系三兄弟占据“玛康岭”即占地称王的说法是颇为吻合的。果洛的人们坚信,他们源于古代藏族六大种姓之一的“董氏”。在现实生活中,果洛的人们也认定他们就是岭部落后裔。洛甘德县科曲乡德尔威部落的人们,都认为自己是岭国格萨尔所属的直系部落。

其次,《格萨尔》描述的董氏族向北方迁徙的历史描述至少给我们提供了三条信息:一是岭部落是从“古代藏族先民六大氏族之一的董氏家族”发展而来的;二是“董氏家族迁徙”;三是他们“驻锡在玛域地区”。这实际上清楚地交待了岭国岭部落的渊源,其家族、祖先的来由以及所住的地域。虽然在藏文文献或史诗的记载和所描述的岭国长、中、幼三支是否就是今天生活在黄河源头的果洛藏族的三大部落等的史实性,尚待我们做进一步的考证,但它却既反映了藏族文化与果洛地区地方文化的不可分割的渊源关系,同时又反映了源远流长的中华黄河文明中认知自然、肯定人性的光辉历程。

此外,果洛藏族是民族共同体发展中的历史类型,有着悠久的历史。部落的发展也遵循了人类社会部落发展的共同规律。在远古时期,因各种战争的日益频繁,最终导致了血缘联系逐渐被地缘联系所代替,出现了由若干部落的解体或结合而成的部落联盟,成为新的民族共同体部族和民族出现的前提。解放前,果洛地区完全以骨系组成的血缘组织便已不复存在了,同一个骨系的人分散在许多部落里。

(二)传统宗教文化中的山神信仰是祖先崇拜和英雄崇拜的一种延续

果洛地区的人们将山神与英雄、山神与部落的祖先,英雄与祖先紧密联系在一起。英雄、祖先与阿尼玛沁雪山同在,三者都得到人们的崇拜和敬仰。人们将自己的理想和愿望寄托在祖先、英雄、神山上,祭祀山神,崇尚祖先,打造英雄是部落氏族、部落联盟的一种时尚和追求。使山神崇拜与史诗之间搭建了一种特殊的桥梁,这个桥梁“应该说,果洛人由于得天独厚的拥有巍峨雪山而有了神山崇拜,它们作为一种特定的文化载体及其营造的特殊文化氛围,自古至今对史诗《格萨尔王传》产生了至关重要的影响。而充盈着原始观念与信仰的《格萨尔王传》反过来又不断丰富、规范了果洛人的神山崇拜观念。”山神信仰,实际上是始祖信仰,其产生不是偶然的,在人类早期从母系到父系阶段中,男性是这种纽带的载体。父神的产生乃是男性以前具有一定社会地位的现象在信仰中的放映。作为父神的阿尼玛沁山神与氏族部落的繁衍联系在一起,它有效地调节了共同的祖先分化出来的不同部落间的关系,成为山神、祖先、英雄以及部落四者紧密相连,也成为流传在果洛一带的民间传说①的重要内容。这种信仰习俗既是青海果洛地区古老的生产方式和生活方式下风俗习惯的沉淀,是人们宗教信仰和部落融合下文化兼容性的折射,这种习俗逐步成为维系黄河源头社会秩序的文化基础和象征。“‘山神文化’中虽保留着不少原始民间宗教文化的成分,但其结构形态已是以藏传佛教文化为中心的多元文化形态。”[23]“由此可见,无论在《格萨尔》中还是现实生活中,阿尼玛沁山神在藏族人民心目中有着极其崇高的地位,英雄格萨尔有时也被当作是山神,山神与英雄紧密联系在一起,有时二者是独立的,有时二者合而为一,二者得到人们敬重、祈求、崇拜。人们将自己的理想和愿望寄托在英雄身上,同时也寄托在阿尼玛沁山神之上,打造英雄,崇尚战神,信仰山神是部落氏族、部落联盟的一种时尚和追求,部落的英雄产生了,民族的英雄也由此产生了,极大地迎合了藏民族在危难之中获得拯救的心理。”[24]

(三)特殊的自然环境孕育了果洛独特的宗教文化习俗

阿尼玛沁雪山周围是藏族部落最集中的地方,也是《格萨尔》流传最广的中心地带。传说格萨尔王所属的岭国中心就在这里。阿尼玛沁雪山既是现实生活中果洛藏族崇拜的山神,也是岭国和格萨尔的寄魂山和保护神,它是救助岭国将士英勇杀敌、战胜妖魔鬼怪的念神、战神。从《格萨尔》所反映的灵魂观念来看,岭部落、格萨尔将灵魂选定于与他们生存的地域环境密切相关的阿尼玛沁雪山,而阿尼玛沁既是地域保护神,又成为灵魂寄存处所应具有的强烈的象征意义,所以阿尼玛沁演变为灵魂寄存的载体有它的合理性。这种合理性,既符合果洛部落的“父辈死后将遗骨撒在神山”的民俗。又符合史诗中将“岭部落和格萨尔的灵魂寄存在阿尼玛沁雪山”的文学创意。因为山的包容性与山地生活的复杂性,使人们产生了依赖感和崇拜感,同时,雪山具有基础宽广、厚重安稳之特点,这就既迎合了英雄英武、豁达的自然性格特征,符合了藏族将英雄神化的审美要求,又符合了果洛藏族部落世世代代繁衍生息在这块广袤的草原上的客观历史事实,这就与藏族自然观、灵魂观在意识观念中根深蒂固的文化背景相契合,反映出“人本身是自然界的产物,是在他们的环境中并且和这个环境一起发展起来的。”[25]

在汉文化中,有着许多山神的自然性转向人格性的文化现象。据有关文献记载,至少在仰韶文化中就有了山川崇拜。汾神应是夏人建立于汾水流域的山川神,后来由于自然的人格化,夏人后裔将臺骀奉为汾神。[26]山川神到后来又拥有了“能助佑战争胜利或赐予土地”的功能。“自然神人格化的结果,不仅使山川诸神获得了人的形象,而且许多山川之神又与人神结合在了一起。”华夏民族的母亲河的河神黄河神也经历了这种人格化的过程。山川神的人格化往往在神话中得以很好的保存。[27]诸如此类,在藏族的神灵系统中的阿尼玛沁既是山神中的念神,又是战神。正如汉族的自然神走向人格神的道路一样,阿尼玛沁山神在其演化过程中最终获得“东方的大神”的称号被藏区人们所崇拜,清代国师章嘉呼图克图将该山神视为“黄河之神”,曾建议朝廷祭祀。①同年黄河涨水,下游遭受重灾。皇帝下旨吹卜藏呼图克图祭祀阿尼玛沁山神,前赴星宿海,祭祀后出现希奇预兆。[28]

总之,果洛藏族部落的姓氏,与流传在果洛的宗教文化有着千丝万缕的关系。这种关系,一则表明了“董氏”自古就生活在阿尼玛沁雪山脚下,他们为实现人与自然的最大化和谐,与这里的地理环境之间构筑了一道神圣的桥梁,人与自然、人与人、人与文化之间特殊的依存关系,一则反映了果洛藏族的姓氏脉络和其祖先董氏家族的丰功伟绩,历史与宗教互相交织,人文与地理相得益彰,给这里的地域文化赋予了深厚的文化内涵,使得黄河源头成为特殊的民俗文化区。虽然有着浓郁的宗教神话色彩,从侧面反映了居住在青藏高原的藏族先民生生不息、艰苦创业的历史过程,“也客观上反映了古代藏族崇尚大自然的哲学理念”。[29]

参考文献:

[1][2][3][19][21][22]果洛藏族自治州地方志编纂委员会编.果洛藏族自治州志[Z].北京:民族出版社,2001:6、1189、1186、92、210、210.

[4]格萨尔王传·天界篇[Z].成都:四川民族出版社,1980:60;格萨尔王传·霍岭大战[Z].西宁:青海民族出版社,1962:28.

[5]觉沃阿底峡发掘,柱间史(藏文)[Z].兰州:甘肃民族出版社出版,1989:54-56.

[6]大司徒·降曲坚赞,朗氏家谱(藏文)[M].拉萨:西藏人民出版社,1986:6.

[7][12][13][15][28]智观巴·贡却乎丹巴绕吉.安多政教史(藏文)[M].兰州:甘肃民族出版社,1982:238、238、235、238.

[8][11]尊胜.格萨尔史诗的源头及其历史内涵[J].西藏研究,2001,(1):33、29.

[9]达仓·宗巴班觉桑布.汉藏史集(藏文)[M].成都:四川民族出版社,1985:13.

[10][法国]石泰安.西藏史诗与说唱艺人的研究[M].耿昇译.拉萨:西藏人民出版社,1993:6.

[14]扎西加措、土却多杰,果洛宗谱(藏文)[M],西宁;青海民族出版社,1992:26~85.

[16][法国]石泰安.川甘青藏走廊的古部族[M].耿昇译.成都:四川民族出版社,1992:70.

[17][奥地利]海德戈德.山神、祖先的姓氏及其神圣的武器[J].德康·索朗曲杰译.西藏研究,2003,(1):112~113.

[18]佟锦华.藏族民间文学[M].拉萨:西藏人民出版社,1991.

[20][奥地利]勒纳·德·内贝斯基·沃杰科维茨.西藏的神灵和鬼怪[M].谢继胜译.拉萨:西藏人民出版社,1993:243.

[21]邢海宁.果洛地区藏族部落组织及其演变[J].西北民族研究,1992,(1):162.

[22]杨恩洪.果洛的神山与《格萨尔王传》[J].中国藏学,1998,(2):119. [23]王兴先华日地区一个藏族部落的民族学调查报告———山神和山神崇拜[J].西藏研究,1996,(1):8

[24][29]丹曲.果洛地区藏族的阿尼玛沁山神崇拜及其信仰与习俗探析[A].安多研究(第四辑)[C].北京:民族出版社,2007:244、237.

25]反杜林论[A].马克思恩格斯选集(第3卷)[Z].北京:人民出版社,1972:74.

[26][27]詹鄞鑫.神灵与祭祀————中国传统宗教综论[M].南京:江苏古籍出版社,1992:66、71~74.

原刊于《西藏研究》2009年12月第6期,注释略,原文版权归作者和原单位所有。