摄影:觉果

摄影:觉果

摘要:《世界广说》成书于清朝道光十年(1830),记述了南亚次大陆、青藏高原、中原内地、世界其他地区特别是欧洲、非洲、美洲等地的地理概况、社会风俗、历史文化、气候物产等内容。该书不仅在藏族历史和藏族文化史上有着重要的影响,还在中国地理学史上占有重要的地位,深入研究该书对铸牢中华民族共同体意识、增进民族文化的认同具有重要的意义。文章对《世界广说》作者、主要内容及其国内外影响作了探讨。

关键词:《世界广说》;四世敏珠尔呼图克图;历史地理;文化认同

在藏族史学界,一直以来都有对世界探索与认知的传统,随着与世界各地的联系不断增强,人们对世界的认识也逐渐深入,藏族学者们对世界的认识不再局限于青藏高原及其周边地区,也将目光投向更加广阔的地理空间。在卷帙浩繁的藏文著作中,松巴·益西班觉的《世界总论》和四世敏珠尔的《世界广说》就是其中的代表。相较于《世界总论》未能够突破传统地域范围的框架,四世敏珠尔所著的《世界广说》参考了当时所能见到的介绍世界地理的著作和图册,一定程度上了突破宗教框架的束缚,能够比较客观地记载世界地理知识,具有非凡意义。《世界广说》是我国藏族人民记载世界历史地理的代表作,也是我们研究和了解世界地理历史的重要著作,它凝聚了藏族人民自强不息的精神追求和历久弥新的精神财富,为我们研究近代之前国人对于世界地理知识的探索历程打开了窗口。该书作者四世敏珠尔呼图克图,是青海大通广惠寺(今青海省大通土族回族自治县所属)的活佛。作者能够编纂出此书与其扎实的学术基础、丰富的个人履历和独特的人生经历是分不开的。他曾去往蒙古、西藏、中原等地游历、任职,也曾于19世纪20年代在北京担任驻京呼图克图,期间结识了同在北京的国外传教士,其丰富的人生经历为此书的撰写提供了重要条件,也积累了丰厚的资料。《世界广说》成书于清朝道光十年(1830),其内容记述了南亚以及东南亚、青藏高原、中原内地、世界其他地区特别是欧洲、非洲、美洲等地的地理概况、社会风俗、历史文化、气候物产等内容。该书问世后,不仅在藏族历史和藏族文化史上有着重要的影响,也在中国地理学史上占有重要的地位,深入研究该书对铸牢中华民族共同体意识、增进民族文化的认同具有重要的意义。

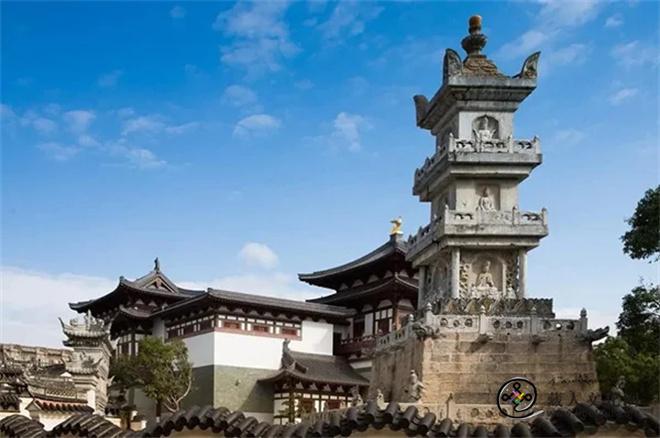

一、广惠寺及其作者四世敏珠尔呼图克图

四世敏珠尔呼图克图,又称为“喇嘛赞波”(bla-ma-btsan-po),名号来自于赞波(布)寺,是其所住持寺院——广惠寺的别称。广惠寺,最早称为赞布寺,因顺治六年(1649)赞布·端智嘉措(又称顿珠嘉措、东珠嘉措)创建此寺而得名①,又因此寺建于有金矿的山沟,而被称为赛科寺(gser-khog-dgon-pa)②,有“金色山沟”之意。该寺的全称“赞布寺噶丹达曲林(btsan-po-dgon-dgav-ldan-chos-gliang)”(意为“兜率正法州”),为顺治十年(1653),五世达赖喇嘛从内地返回西藏途中留宿此处讲经所赐名。一世敏珠尔·赤烈龙珠主持寺院时,此寺以各经院采用哲蚌寺郭莽学院的教程而闻名,也因此被称为安多郭莽寺(a-mdo-sgo-mang)③。雍正元年(1723),赞布寺受到“罗卜藏丹津事件”的牵连而毁于战火,雍正七年(1729),在二世敏珠尔·洛桑丹增嘉措的主持下开始重建。雍正十年(1732)寺院建成后,雍正皇帝赐给匾额“广惠寺”并撰写碑文以作纪念,“广惠寺”开始作为其正式名称出现,虽然乾隆二十一年(1756)赐匾“法海寺”,但仍以“广惠寺”为其正式名称沿用至今。广惠寺是青海四大名寺④之一,有着极高的名声,在许多藏文文献中都有记载。《土观宗派源流》中介绍:“郭隆寺第十住持喇嘛赞普巴·顿珠嘉措在色科建立甘丹当却林寺,由郭莽学院经头副讲霍尔·阿旺赤列伦珠,法门大盛。内分上下哲学、密宗和医药学院四院,由敏珠诺们汗的世代转世继承住持。” [1](P163)四世敏珠尔在《世界广说》中也介绍了自己的驻锡地:“此寺有我的前世在位时,从西藏迎请的达孜觉沃等佛像,寺住僧众近两千人,从前言教较旺盛。” [2](P73)此外,在《格鲁派教法史》《如意宝树史》《安多政教史》等著作中也都有广惠寺历史的相关记载。敏珠尔呼图克图是广惠寺中重要的活佛系统。敏珠尔(Smin-grol),汉文史籍中也被译作“敏珠勒”“敏卓尔”,意为“成熟解脱,灌顶讲经” [3](P2170),在汉语中也有“无违”之意。

敏珠尔世系最早始于赤烈龙珠(1622-1699),生于安多地区南部的曲科附近赞莫纳(今青海省海北州海晏县群科滩),曾经担任拉萨哲蚌寺郭莽学院堪布一职,五世达赖喇嘛授予其“敏珠尔诺们汗(Smin grol no mon han)”,并派其返回故土安多地区传授佛法,遂被迎往赞布寺,在赞布·端智嘉措圆寂之后成为寺主并主持寺务。此后,历辈敏珠尔呼图克图均成为赞布寺的寺主,敏珠尔呼图克图也因此被称为“赞布诺们汗”。二世敏珠尔呼图克图·洛桑丹增嘉措,在雍正四年(1726)时奉旨进京出任堪布[4](P163),被授予“呼图克图”名号,后返回青海,主持修复赞布寺。自二世敏珠尔起,历辈敏珠尔呼图克图赴京任职,参与蒙藏事务。作为清代重要的驻京呼图克图之一,历辈敏珠尔呼图克图在北京以普静禅林寺(俗称东黄寺)作为其驻锡地,并管理寺内僧俗徒众牧丁三百余名[5](P200)。《蒙藏佛教史》记载:“东黄寺旧称普静禅林,顺治八年奉敕改建为喇嘛驻锡之所。……正殿之西旧有敏珠尔呼图克图仓一座,寺即属之管理。” [5](P259)在四世敏珠尔所著《世界广说》中对于此寺也有介绍:“城外还有法王父子的道场——黄色神殿各一座和我的寺庙,共三座黄寺。” [2](P75)三世敏珠尔呼图克图·阿旺赤列嘉措,于乾隆四十五年(1780)进京任职,被赐予蟒袍、膆子、貂褂、朝靴;乾隆四十六年(1781),封为“净照大禅师”,授予银印一颗,并赐御前纱楞坐床、貂皮坐褥、朝靴驷马。[5](P201)在京期间,他曾经与三世章嘉呼图克图等人一起,共同参与六世班禅的进京接待工作。四世敏珠尔于嘉庆四年(1799)进京,承袭“呼图克图”名号。

四世敏珠尔呼图克图·坚贝曲吉单增赤列,于藏历土鸡年(1789,清乾隆五十四年),出生在乌兰木拉地方,父亲是牧民,名叫端珠才旦,母名叫噶毛吉,三世土观活佛·洛桑却吉尼玛认定其为三世敏珠尔呼图克图的转世,在三世曲藏呼图克图·阿旺图丹旺秀座前剃度受戒,学习藏文经法。乾隆五十七年(1792),被迎往广惠寺坐床[6](P29)。嘉庆四年(1799)入觐供职,承袭呼图克图的名号。嘉庆九年(1804),八世达赖喇嘛圆寂,锡哷呼图克图奉上谕选其参加在北京的诵经活动。嘉庆十三年(1808),四世敏珠尔赴西藏学习,与拉卜楞寺三世嘉木样活佛一起在哲蚌寺郭莽学院学习,并结下了深厚的情谊。在西藏学习期间,四世敏珠尔参加了答谢嘉庆皇帝钦准九世达赖喇嘛免于金瓶掣签而举行的五供仪式;又在新年传召大法会期间,担任哲蚌寺的 “措钦格贵”(司法师)。同年,四世敏珠尔又前往扎什伦布寺向七世班禅献礼求法。嘉庆十八年(1813),四世敏珠尔与三世嘉木样一起学成后离开拉萨,回到各自的寺院。嘉庆二十五年(1820),内阁、理藩院奏报多伦诺尔之扎萨克达喇嘛那木喀呼图克图圆寂,多伦诺尔扎萨克达喇嘛员缺,四世敏珠尔呼图克图补授其职[7](P220)。之后,道光皇帝谕内阁:

敏珠勒呼图克图既已授为副扎萨克达喇嘛与多伦诺尔扎萨克达喇嘛,所有伊前世赏过静照禅师印信、敕书,仍著赏用。[7](P220)

四世敏珠尔也由此担任多伦诺尔寺的扎萨克达喇嘛,并在此处完成《世界广说》的写作。《世界广说》中记载到:“在七湖的蓝色圣殿⑤,于藏历饶迥十四铁虎年八月十日完稿。” [2](P136)道光元年(1821)十二月,班禅额尔德尼因嘉庆皇帝“大故”,派遣使者巴雅尔堪布到京城敬献供物,四世敏珠尔呼图克图与理藩院尚书穆克登布、侍郎博启图等人参与接见和照料工作,并一同遣往恭谒昌陵[7](P482)。道光八年(1828),皇帝赐其貂皮全红坐褥,并谕内阁:

章嘉呼图克图、敏珠尔呼图克图经艺纯属,且俱掌管喇嘛印多年,所办一切捐输事件,均属妥帖……敏珠尔呼图克图,著加恩赏用貂皮全红坐褥。[6](P29-30)

同年,四世敏珠尔被邀请到拉卜楞寺,为僧众讲授《兜率上师瑜伽颂》,拉卜楞寺佛宫奉上白银九百两作为布施。[4](P167)藏历土狗年(1838,清道光十八年),四世敏珠尔在北京东黄寺圆寂,享年50岁。

四世敏珠尔一生致力学术研究,成就颇高,撰写了许多著作,其中最重要的一部就是有关历史地理学著作《世界广说》,此书在嘉庆二十五年(1820)至道光十年(1830)间完成。除此以外,四世敏珠尔在藏医方面也有不小的成就,撰有多函的医学著作,如《教戒珍宝源》(man-ngag-rin-chen-vpyung-gnas),书中以方剂学为主要内容,同时兼论临床各科,是珍贵的藏医典籍。

四世敏珠尔呼图克图在京任职期间,主要以参与诵经祈福活动、接待西藏来的喇嘛、派出地方担任扎萨克大喇嘛等常规事务为主,和其他的驻京呼图克图一样,在清朝的宗教政策的施行中扮演重要角色,维系满、蒙、藏诸地藏传佛教界的往来,强化中央与蒙藏地区的政治与文化的向心力。四世敏珠尔驻京任职期间,接触到了同在北京的俄国东正教驻京传道团⑥。从俄国东正教使团成员的日记中可以看出,四世敏珠尔与俄国东正教团成员关系密切,互动频繁⑦。此外,从使团成员日记中,还能够看出四世敏珠尔对世界地理知识有着极高的兴趣,几乎所有与四世敏珠尔有过交往的俄罗斯馆成员都曾应他的要求介绍过世界其他国家的地理[8]。东正教使团成员科瓦列夫斯基曾经在日记里这样描述:“他对欧洲的一切都表现出了异常浓厚的兴趣,他尤其对地理表现出了罕见的兴趣”[8]。在文章《<世界广说>所见藏俄文化交流》中提出:四世敏珠尔与俄国传教士间的交往是世俗的而非宗教的,是平等的而非霸权的。正是通过与俄国东正教传教团频繁、密切的交往,四世敏珠尔有机会对世界历史和地理有更深一步的了解,拓宽了他的视野,使他了解到许多国外的历史地理、风俗文化。基于此种机缘巧合,四世敏珠尔完成了《世界广说》的撰写。

四世敏珠尔一生履历丰富,经历甚广。早年间赴西藏学习的经历,为日后学术成就奠定了深厚的基础;而特殊的身份使其便于前往青藏高原、内地、蒙古等诸多地方游历,为此积累了许多宝贵的人生经历,这在许多藏传佛教僧人、学者当中是非常少见的。在京任职期间,四世敏珠尔有机会阅读到了国外的书籍论著,也与同在北京的西方传教士往来,学习地理知识,开拓了视野,为日后撰写《世界广说》创造了重要条件。

二、《世界广说》书写的内容及特点

(一)《世界广说》的主要内容

根据《世界广说》的目录划分,依次为印度殊胜之地广说(Rgay-gar-vphags-pavi-yul-sogs-rgays-par-bshad-pa)、藏地广说(Bod-yul-rgays--bshad-pa)、汉地广说(Rgay-nag-gi-yul- rgays-par-bshad-pa)以及世界其他地区广说(Vdzam-gling-gi-yul-grug-zhan-dag-rgays-par-bshad-pa)几个部分,分别记述了南亚次大陆以及东南亚、青藏高原、中原内地、世界其他地区(如大洋洲、非洲、欧洲、美洲等地)的地理概况、社会风俗、历史文化、气候物产等内容。书中尼泊尔、印度、西藏、中原、霍尔等地区的地理在此前许多藏文著作都有所记载,而欧洲、非洲、美洲等地的地理概况则是《世界广说》中所独有的部分。

第一部分是印度殊胜之地广说。作为释迦牟尼的诞生地及佛教兴盛之地,《世界广说》将尼泊尔和印度地理概况的记载安排在了全书第一章,这也遵循了传统藏文史地著作的记述顺序,正如书中写到 “印度是如来释迦王等佛陀、菩萨、声闻、独觉、通人、仙人、转轮王等具有许多无限预见和神通的贤者们的诞生地”。[2](P2)《世界广说》中将印度地理的记述分为印度在赡部洲的位置、通往印度的道路、印度的名胜以及印度的风土人情等几个部分。作者将印度的位置定位在赡部洲的南部,并以从卫藏地区前往印度的道路依次展开记述,首先记载了尼泊尔的宗教胜迹和风土人情,接着记述了印度的概况,其内容包括物产、佛教胜迹、城市、气候、人种、文化、种姓、服饰等,对19世纪初南亚次大陆的社会风貌进行了详细介绍。《世界广说》不仅书写南亚次大陆的地理,也将暹罗、柬埔寨、老挝、越南等东南亚诸国记述其中。

第二部分是青藏高原地理记述。对于青藏高原内部的地理划分,《世界广说》中总结为“上阿里三围、中卫藏四茹、下多康三岗”。首先,作者在书中记录了青藏高原众多的山川、湖泊、河流。因流经青藏高原周边地区的河流都发源于此处,作者也由此认为青藏高原是赡部洲的中心[2](P54)。接着,作者以自西向东的记述顺序,分别记述阿里地区、卫藏地区、西藏北部的牧区、康地、木里、安多、华锐等地,介绍了青藏高原各处众多的佛教胜迹、景观、寺院、村落的历史发展、传说故事以及作者所处时代的状况。

第三部分是对中原地理概况的记载。首先,书中介绍了中原的地理形制和疆界,罗列了内地的行政区划、重要城市和佛教名山。紧接着对中原内地重要的城市、寺庙胜迹、风俗文化、人口物产等进行了记载。中原内地历来是藏文著作所书写的重点之一⑧,因此,将中原内地的地理概况单独列为一章进行介绍,体现出作者对于内地的重视。此外,《世界广说》也将朝鲜、日本、菲律宾、印尼、太平洋诸岛等地的地理,以及当地居民生活的状况记述其中。

第四部分是世界其他地区广说。在这一部分中,《世界广说》记述了传统著作中没有记载的地理,书中记载了大洋洲、非洲、西亚、欧洲、美洲等地的地理概况、行政区划、人种相貌、物产资源、历史传说、社会风俗、宗教文化、科学技术等内容。这部分对地域的记述没有浓厚的宗教色彩,更加偏重于世俗,能够较为客观地反映当地的地理情形,展示当地居民的生活图景,介绍了新的地理知识。

(二)《世界广说》的书写特点

作为藏文著作中罕见的介绍世界地理的著作,《世界广说》记述了许多藏文著作中未曾记载的地理区域和社会文化。为了能够将世界上不同的地域及其文化记载得详细、准确且通俗易懂,《世界广说》在其文本书写上具有一定的特点。

1、既遵循传统,又有所创新。

《世界广说》所记述的内容,既包含了传统藏文地理著作中的地域范围和内容,也有新地理区域、新地理学知识的拓展。首先在地域范围的记载上,《世界广说》不仅包含了传统藏文著作中所记载的地理区域,有印度、尼泊尔、西藏、内地、李域(于阗)、蒙古等地域范围,也突破了藏族传统地理学视野的束缚,作者在查阅了介绍世界地理的著作、图册的基础上,增加了此前未曾记载的地域及其名称,如大洋洲、欧洲、非洲、美洲等地域,并在印度部分补充介绍了东南亚诸国的概况,在内地部分增加了有关朝鲜、日本以及太平洋诸岛社会风貌的记载,突破了此前对于世界地理范围的认知。其次在地理概况的记述上,《世界广说》不仅遵循了传统,记载了许多以佛教为主的寺院等宗教胜迹,而且介绍了当地的物产资源、人种相貌、风俗文化、科学技术等世俗内容,注入了新的地理学知识。

2、详今略古,突出时代特点。

作者四世敏珠尔在《世界广说》的尾跋中写到,撰写此书以“向一些朝圣者提供去印度金刚座朝圣路线为缘由”[2](P136),可见作者更重视撰书为现实服务的需要,因此,作者重点关注与其同时代的世界地理。《世界广说》中有关寺庙等胜迹的记载,多是以详细介绍作者所处时代的情形为主,注重地理的古今变化,而胜迹的历史变迁过程则没有涉及。《世界广说》也反映了作者对同时代世界局势动态的关注,具有时代特征,如在记述欧洲等地域的概况时,还记载了许多当时所发生的影响欧洲时局的重大事件。

3、善用类比,融入新的知识。

从古至今,人们在了解不同文化以及学习新知识时最直接有效的方法,就是将其与自身本土文化进行附会或类比。对传统地理著作中未曾记载的地域,四世敏珠尔使用类比附会的方式,灵活地将现实地理和藏传佛教境域结合起来。四世敏珠尔是一位藏传佛教的高僧,从小受到了传统藏传佛教系统化的理论教育,对佛教的经典理论有很深的造诣,因此很容易在藏传佛教知识的框架结构下,融入新的知识。即使面对许多人的质疑,作者也能够引经据典,使用佛教经典理论自圆其说,足见作者早已对新旧两种地理知识体系融会贯通,有着深厚的学术基础。四世敏珠尔以藏传佛教的知识体系来解释客观的世界地理,虽然在部分内容的解释上有些牵强,但是同此前的藏文地理论著相比,对世界地理的介绍更加贴合实际,也更加容易吸收和借鉴新的地理知识,具有一定的进步性。此外,在记述世界各地人种的外貌和服饰时,作者同样以自己所熟知的形象进行类比,这样一来能够更加直观的展现其不同国家的人种特征,给人以深刻的印象。

三、《世界广说》的国内外影响

四世敏珠尔所著的《世界广说》,成书于清朝道光十年(1830),比近代中国史学史上较为系统介绍世界地理的著作《海国图志》早问世十多年,在中国地理学史上占有着重要的地位。房建昌先生曾评价道:“《世界广说》是清代藏文地理书中唯一一部详细叙述以西藏为中心的世界地志” [9],可见《世界广说》在浩如烟海的藏文著作中有着重要的影响,也是我们所能见到的近代之前藏族人民以其独特的视角出发,描述世界的重要地理学著作。

《世界广说》成书后,在藏族文化界产生了很大的影响,成为高僧大德参考、收录的重要文献资料。最早的记载出现在拉卜楞寺高僧的著作之中,如拉卜楞寺高僧智观巴·贡却丹巴饶吉所著的《安多政教史》中,就将《世界广说》列入其参考书目的章节之中,并在四世敏珠尔的著作介绍中有所提及;同样,拉卜楞寺高僧仲译钦莫·西热布嘉措所编写的《部分珍奇书籍记录·求索者心意睡莲盛开之月光十万荷穗》中也提及了《世界广说》。在拉卜楞寺历辈嘉木样活佛及高僧大德的私人藏书中,《世界广说》成为必有之作[10]。

《世界广说》问世后被西方的传教士、学者带到国外,引起了国外学界的广泛关注。自19世纪末开始,国外学界开始对《世界广说》进行翻译、考证和研究。迄今为止,至少有四位学者将此书的部分章节翻译为汉语之外的版本,他们分别是达斯(藏译英)、瓦西里耶夫(藏译俄)、威利(藏译英)、洛桑永丹(藏译英)。萨拉特·钱德拉·达斯(Sarat Chandra Das)于1881年赴藏考察期间,发现了日喀则扎什伦布寺所藏的《世界广说》写本后,雇人抄写,返回印度后,达斯对《世界广说》中记载西藏的部分进行了英文翻译,题为《由安多喇嘛赞布诺们汗的地理名著<世界广说>所见之西藏简志》[11](P117-130),1887年将其出版于加尔各答。瓦西里耶夫(又名“王西里”)是19世纪俄国著名的汉学家,他曾跟随第十二届俄罗斯东正教布道团到过北京,并在北京翻译了《世界广说》中“西藏”部分,但直到1895年才正式出版[12]。威利(Turrell V.Wylie)依据《世界广说》为文本,1958年在华盛顿大学完成题为《根据<世界广说>所见之西藏地理》[13]的博士论文,其中对《世界广说》中的西藏部分进行转写、校勘、翻译、注释、说明、考证,并附以地名索引和地图,于1962年在《罗马东方丛书》第25期中出版,成为国外藏学界的一部重要著作。1963年,伯戴克(L.Petech)将达斯和威利的翻译本进行比较,并发表述评[14](P336-343),认为达斯的译本“不尽人意”,而威利的译本内容翔实、格式规范,但不足之处是地图比例尺太小,并针对威利本中的译文和注释错误,做了29条订正。1970年,威利撰写了《尼泊尔的藏族宗教地理》[15]专著,在《罗马东方丛书》第42期出版,译注了《世界广说》中有关于尼泊尔的部分,将其翻译为英文。此外,还有洛桑永丹的博士论文《Tibet Charts The World :The Bstan Po No Mon Han’s Detailed Description of the World, an Early Major Scientific World in Tibet》[16](P73-134)(即《西藏描绘世界:赞布诺们汗的<世界广说>,一部西藏早期重要的科学著作》,文章对《世界广说》中的内容摘译成英文,记述了作者四世敏珠尔的生平、《世界广说》的知识来源以及该书对藏族知识界的影响。

除了对《世界广说》的翻译,目前国外学界也有许多《世界广说》的相关专题研究,研究成果主要是对《世界广说》的介绍以及学术价值的评价。威利不仅对《世界广说》进行了翻译,还著有许多相关研究论文:1957年,威利的文章《藏族地理著作<世界广论>成书年代的讨论——基于该书对西半球的描述》[17](P300-311)讨论了《世界广说》的成书年代;威利分别于1965年和1968年在文章《藏族的地理学传统》[18]和《藏族路书》[19]中,从藏族地理学术史的角度评析,认为《世界广说》的编写体例和文本风格方面具有新意;1970年,威利发表的《克里斯托弗·哥伦布来自香巴拉吗》[20](P24-34)考证了《世界广说》中的Me-pa-ra-dza的词源。此外,还有1990年丹·马丁的文章《边界上的人类学和人类学的边界》[21](119-145)对《世界广说》的欧洲部分进行了翻译,并分析了四世敏珠尔的地理学思想。

《世界广说》也得到了国内学术界的关注。国内学界有关《世界广说》的翻译研究,主要有两项成果,其一是魏毅的博士论文《发现欧洲:<世界广说>——(Dzam-gling-rgyas-bshad)欧洲部分译注与研究》[22],论文对欧洲部分进行了节译,对于作者四世敏珠尔的生平履历、驻锡寺院做了梳理和介绍,探究了《世界广说》的版本及成书年代;其二是古格·其美多吉,对《世界广说》一书进行了全本的汉译和注释,并于2017年在西藏人民出版社出版[2]。

国内学界有关《世界广说》的相关专题研究也有很多的成果。有对《世界广说》的文献价值进行评析,这一方面主要的成果有:房建昌的《藏文<世界广论>对于中国地理学史的贡献》[9],文章将《世界广说》置于中国地理学史的背景下进行分析,评价此书对青藏高原的自然地理描述系统且颇具匠心;吴均的《藏族文化史上研究世界地理的新篇章——<世界广论>评述》[23](P956-971)文章,从藏族文化中去探索对世界的认识,对书的内容和学术价值作了论述和评价;李晨升的文章《<世界广说>(Dzam-gling-rgyas-bshad)与藏族宗教人文地理文献》⑨亦是对《世界广说》进行了通论和评价。有对《世界广说》文本内容的分析和考证的许多成果,魏毅将其博士论文中相关的研究篇章发表在了学术刊物上,如文章《<世界广说>所见藏俄文化交流》[24],对四世敏珠尔所接触的俄国东正教驻北京布道团成员进行考证,并认为双方之间的交流是世俗的而非宗教的,是平等的而非霸权的;文章《<世界广说>(Dzam gling rgyas bshad)Me-pa-rā-dza考——兼评哥伦布“转轮王”尊号之由来》[25]一文,剖析了《世界广说》将哥伦布称为“靴王”的内涵和由来;意大利藏学家图齐曾说:“该书某些地方显示出某种源自意大利的地理观,可能受惠于十八世纪进入西藏的传教士所遗留的一些资料,也可能受耶稣会在中国出版的论著的影响” [26](P29-30),以此为线索,文章《<世界广说>与<职方外纪>文本关系考》[27]考证了《世界广说》欧洲部分的文本来源是《职方外纪》,并根据其他的资料来源进行了符合作者时代的改编和补充。近些年来,国内学界有关《世界广说》的研究逐渐转移到对《世界广说》编纂思想和理念的探讨上,在这一方面主要的文章有:看本加的文章《十九世纪一位藏传佛教活佛笔下的“世界图景”与“他者”——以<世界广说>为中心的讨论》[28],从人类学的研究角度去解读《世界广说》中对客观世界的描述,探寻四世敏珠尔作为一名藏传佛教徒对世界的认知情况;魏毅的文章《孰为汉地 (rgya-nag):<世界广说>(vdzam-gling-rgyas-bshad)对于汉地的地理认知》[29],从文化地理、政治地理、宗教地理三个层面论述了《世界广说》中对于内地的记载,并以此进一步分析了清代蒙藏知识阶层对于内地的地理认知与观念。

根据学科的划分,国内学界将《世界广说》归类为藏族志书或者是藏文地理类著作。王尧先生和沈卫荣先生的《试论藏族的史学和藏文史籍(续)》[30]中,将《世界广说》归为藏文地理类著作,四世敏珠尔从在北京俄国传教士处获得的关于世界各大洲的地理知识,成为了书中叙述世界地理的重要资料来源。王尧在《贤者喜宴·吐蕃史》[31]的序言中同样对《世界广说》也作了相同的介绍⑩。孙林在《藏族史学发展史纲要》[32]中也将《世界广说》归为地理志,认为作者是根据《阿毗达磨俱舍论》的理论来构建一个世界的地理、人种、国家、地区、物产、宗教及历史源流;刘凤强的著作《清代藏学历史文献研究》[33](P93)以及论文《论清代藏族的方志》[34]中,将《世界广说》归为藏文地理志,认为《世界广说》涉及四世敏珠尔所知的世界、地理、国家、宗教等广泛的内容,反映出清代藏族学者宽广的地理学视野。而在藏文文献的叙录整理方面,徐丽华主编的《藏学图籍录》等著作,将《世界广说》收录其中,将其归为藏文地理学著作并做了题解:“赞波·丹增赤列著。1986年根据木刻本复印,1函。作者曾游历和考察过西藏、印度、尼泊尔等地的山川名胜。为西藏古代地理志。成书于1830年。书本中记载了名域村镇、山川河流、寺院佛像、自然资源、物产、民族及宗教信仰等情况。” [35](P388)

此外,学界普遍认为《世界广说》中记载青藏高原地理的部分是全书最有价值的部分11,因此,《世界广说》也成为国内外学者研究青藏高原地理的重要参考资料。《世界广说》中系统地记载了青藏高原众多的山系、水系,清晰地介绍青藏高原各大小寺庙的名称及其所处的位置,即使一些寺庙地处偏僻,也并无遗漏,书中还记载了许多青藏高原上的藏文地理名称,为我们绘制青藏高原历史地图、确定和考证古代青藏高原地名提供了重要依据,也为翻译、校勘、注释其他有关西藏地理的著作提供了佐证,如在刘立千先生译注的《卫藏道场胜迹志》中,关于卫藏地区寺庙、胜迹的注释和校对就参考了《世界广说》的内容。

结语

《世界广说》是我国藏族人民记载世界历史地理的代表之作,它的问世与作者四世敏珠尔丰富的人生经历有重要的关系,是我国人民对世界不断探索和认知的过程发展到一定历史阶段的必然结果,凝聚着人类自强不息的精神追求,深入研究本书对铸牢中华民族共同体意识有着重要的现实意义。

(一)筑起了我国近代以前国际文化交流的桥梁

近代以前,国人对世界的认知较少,相关著作更是寥寥无几。《世界广说》作为一部详细记载世界地理与文化的著作,成为国人认识世界的重要通道,作者与长期生活在中国的西方传教士等群体深入交流,将新的知识融入到传统文化之中,创新发展了自身文化,从多元的观察视角出发,将世界地理向国内读者介绍,进一步证实了文化交流对开拓视野,促进各民族文化发展具有重要意义。同时,作者也通过鲜活的叙事,在字里行间生动地描绘出我国藏族人民世代居住的家园及生活的画卷,将我国鲜明的地域文化特色展现给世人,这不得不说是一个壮举。

(二)诠释了民族文化交流与认同的重要意义

该书记载了浓郁的地域文化,体现了民族文化的多元特征,反映了特定历史条件下各民族共同缔造伟大祖国所发挥的重要历史作用。我国是一个统一的多民族国家,各民族在不同的历史时期不断交往交流交融,共同创造了中华民族悠久的历史,书写了中华民族灿烂的文化,构成铸牢中华民族共同体意识的历史基础[36]。中华民族历经数千年的发展演变,各民族交往交流交融的历史就是中华民族的形成史;中国的历史就是各民族交融汇聚而成的中华民族历史,这在西藏地方历史发展中也表现得非常清晰明白[37]。《世界广说》有关我国内地的介绍,更正了以往著作的讹误之处,特别是书中能够对汉文化进行准确的记载和概述,反映了以作者为代表的长期生活在内地的藏族知识分子对内地的地理、文化等有着很深的了解,有力地证明了汉藏民族间的文化交流,对汉藏民族之间交往与联系的日益紧密有着重要的意义。

(三)证实了西藏与祖国的密切联系具有悠久历史

历史发展表明,只有国家统一和民族团结,才能够政通人和、百业兴旺。敏珠尔呼图克图作为宗教界的代表,顺应历史的发展潮流,为地方的安定和民族的团结,往来于边疆与京城,是“中华各民族共同缔造祖国历史的一个典型事例,反映了中国历史发展的总趋势……国家的安定统一,民族的友好团结,符合各民族人民的共同利益” [38](P4),为边疆和平统一、宗教和顺、巩固西藏与祖国的关系,促进各民族文化交流等方面做出杰出贡献。《世界广说》对维护祖国统一、促进民族团结、传播民族文化、尤其是为铸牢中华民族共同体意识发挥了积极的作用。《世界广说》不仅以大量的笔墨介绍世界各洲异域的地理,也重点研究和叙述了我国古代内地、西藏、于阗(新疆)、蒙古的历史地理和社会文化,在叙事中融入政治和时代背景,从历史地理的角度论述了我国历史进程中民族文化的交往交流交融,证实了各民族之间密切联系和文化认同,是中华民族共同体意识历史自觉的重要体现,是西藏地方与祖国关系的历史见证。

注释:

①有关赞布寺的创建有一个故事:赞布∙端智嘉措选定的建寺地址有一个牧民居住,他告知牧民:“请迁居他处,我要在此建寺。”牧民见势,道:“这位喇嘛真赞布呀!”(赞布,藏语有霸道、严厉之意)赞布∙端智嘉措听说后大悦,说“真是缘起良好,以后将有赞波寺美名远扬。”便对牧民求征地皮,定址奠基。此故事见于《广惠寺志》。

②赛,藏语意为金色,黄金。

③见于四世敏珠尔所著《世界广说》。

④青海四大名寺除了广惠寺,其余三座分别为夏琼寺、佑宁寺、却藏寺。

⑤七湖的蓝色圣殿,即多伦诺尔汇宗寺,“多伦诺尔”蒙古语,“七个湖泊”之意。

⑥在清代的文书中也将俄国驻京东正教团中的神职人员称作“驻京喇嘛”,他们住在北京的东交民巷内的奉献节教堂,俗称“俄罗斯馆”。清朝初年,中俄雅克萨战争中被俘至北京的阿尔巴津人为满足其宗教需要而修建了东正教堂,北京开始出现了东正教。之后,俄国方面以北京的马克西姆神父年迈为由,请求续派传教士到北京主持神事活动,称“从阿尔巴津俘虏来的德米特里年事已高,除他以外再无别人,因此准予由俄国派出司祭”。(尼古拉·班蒂什—卡缅斯基编著:《俄中两国外交文献汇编(1619-1792)》,北京:商务印书馆,1982年出版,第102页。)为了能够顺利出使土尔扈特部,康熙帝答应了这一要求,在康熙五十四年(1715)中国使团归国时,将东正教团一同带回北京,是为第一届俄国驻北京东正教传教团。雍正四年(1727),中俄签订《恰克图条约》其中规定:“在京之俄馆,嗣后仅止来京之俄人居住。俄使请造庙宇,中国办理俄事大臣等帮助于俄国盖庙。现在驻京喇嘛一人,复议补遣三人,于此庙居住,俄人照伊规矩,礼佛念经,不得阻止。”(王铁崖编:《中外旧约章汇编》(第一册),北京:三联书店,1959年出版,第9页)俄国获得了在北京修建教堂的权利。在1860年《中俄北京条约》签订以前,俄国每十年左右换班一届东正教驻北京传道团形成定制,清廷从“理藩”的视野中出发,将东正教驻北京传道团归理藩院管辖。

⑦《清代俄罗斯馆与北京黄寺的交往——以 19 世纪 20-30年代俄罗斯馆成员记述为基础》一文对东正教使团成员科瓦列夫斯基和拉德斯基的日记中双方拜访的频次进行了统计,仅在 1830 年 12 月 5 日至 1831 年 2 月 26 日短短三个月间,俄方到访东黄寺9次,四世敏珠尔及其侄子到俄罗斯馆8次,足见其往来之频繁。

⑧在藏文文献中,涉及中原内地的的著作有很多,如《青史》《土观宗派源流》《汉地佛教源流记》等,对中原内地的历史、地理、宗教、文化都有所涉及。

⑨此文章发表在 2008 年中国边疆民族历史与文化研讨会暨中国民族史学会第11次学术讨论会上。

⑩巴卧·祖拉陈瓦著,黄颢、周润年译注:《贤者喜宴·吐蕃史》,西宁:青海人民出版社,2017年,前言第10页。序言中对《世界广说》的介绍,与《试论藏族的史学和藏文史籍(续)》中的内容相同。王尧的文章《试论藏族的史学和藏文史籍(续)》以及孙林的著作《藏族史学发展史纲要》都持有此种观点。

参考文献:

[1]土观·罗桑却吉尼玛著,刘立千译 . 土观宗派源流[M]. 拉萨:西藏人民出版社,1985.

[2]坚贝确吉单增赤列著,古格·其美多吉译 . 世界广说[M].拉萨:西藏人民出版社,2017.

[3]张怡荪等.藏汉大词典[M].北京:民族出版社,1993.

[4]智观巴·贡却乎丹巴饶吉著,吴均,毛继祖,马世林译 .安多政教史[M].西宁:青海人民出版社,2017.

[5]妙舟法师著.蒙藏佛教史[M].扬州:广陵书社,2009.

[6]《广惠寺志》编纂组 . 广惠寺志[M]. 西宁:青海人民出版社,2008年.

[7]清实录·宣宗成皇帝实录(一)(第33册)[M].北京:中华书局,1986.

[8]肖玉秋,阎国栋.清代俄罗斯馆与北京黄寺的交往——以19 世纪 20-30 年代俄罗斯馆成员记述为基础[J]. 世界宗教研究,2020(4).

[9]房建昌.藏文《世界广论》对于中国地理学史的贡献[J].中国历史地理论丛,1994(4).

[10]张庆有 .拉卜楞寺仲译钦莫·西热布嘉措及其藏族罕见珍籍文献目[J].西藏艺术研究,1997(1).

[11]Sarat Chandra Das. Narrative of a journey round LakeYamdo(palti). Calcatta, 1887, Part VII.

[12]帝俄科学院论丛 . 历史一语言类第二卷 . 圣彼得堡,1895.

[13]Turrell V. Wylie. The geography of Tibet,according to theDzam gling rgyas bshad. Roma, 1962.

[14]L.Petech. Review. T’oung Pao,Second Series,1963(livr.1/3).

[15]Turrell V. Wylie. A Tibetan religious geography of Nepal.Roma,1970.

[16]Lobsang Yongdan. Tibet chart the world:The bstan po noentific work in tibet. Tubble,Grayed mapping the Modern in Ti⁃bet, international Institue for Tibetan and Buddhist studies,Königswinter,2011.

[17]Turrell V.Wylie.Dating the Tibetan Geography Dzam glingrgyas bshad through its description of the western hemisphere.Central Asiatic Journal,1959(4).

[18]Turrell V.Wylie.The Tibetan Tradition of Geography.Bulle⁃tin of Tibetology,1965(1).

[19]Turrell V.Wylie.Tibetian Passports, Central Asiatic Journal,1968(2).

[20]Turrell V. Wylie. Was Christopher Colombus from Shamb⁃hala.Bulletin of the Institute of China border Area Studies(Tai⁃pei)(vol.1),1970.

[21]Dan Martin.Anthropology on the Boundary and the Bound⁃ary in the Anthropology.Human studies(Boston),1990(2).

[22]魏毅 . 发现欧洲:《世界广说》(Dzam gling rgyas bshad)——欧洲部分译注与研究[D].复旦大学,2014.

[23]吴均:藏族文化史上研究世界地理的新篇章——<世界广论>评述[A]. 吴均藏学文集(下) [C]. 北京:中国藏学出版社,2007.

[24]魏毅《. 世界广说》所见藏俄文化交流[J]. 中国边疆史地研究,2014(3).

[25]魏毅 《. 世界广说》(Dzam gling rgyas bshad)Me-pa-rādza 考——兼评哥伦布“转轮王”尊号之由来[J]. 海洋史研究,2018(1).

[26][意]图齐著,魏正中,萨尔吉主编.梵天佛地(第四卷第一册)[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[27]魏毅《. 世界广说》与《职方外纪》文本关系考[J]. 历史地理,2014(1).

[28]看本加.十九世纪一位藏传佛教活佛笔下的“世界图景”与“他者”——以《世界广说》为中心的讨论[J]. 青海社会科学,2017(3).

[29]魏毅 . 孰为汉地(rgya-nag):《世界广说》(vdzam-glingrgyas-bshad)对于汉地的地理认知[J].中国藏学,2018(3).

[30]王尧,沈卫荣.试论藏族的史学和藏文史籍(续)[J].史学史研究,1988(3).

[31]巴卧·祖拉陈瓦著,黄颢,周润年译注.贤者喜宴·吐蕃史[M].西宁:青海人民出版社,2017.

[32]孙林.藏族史学发展史纲要[M].北京:中国藏学出版社,2006.

[33]刘凤强.清代藏学历史文献研究[M].北京:人民出版社,2015.

[34]刘凤强.论清代藏族的方志[J].历史文献研究,2014(1).

[35]徐丽华 . 藏学图籍录[M]. 桂林:广西师范大学出版社,2010.

[36]郝子涵,张宝成.铸牢中华民族共同体意识[J].黑龙江民族丛刊. 2018(6) .

[37]苏发祥,马姸 .论西藏铸牢中华民族共同体意识的历史基础[J].中国藏学,2021(1).

[38]孙英 . 推进中华民族团结统一的历史壮举[A]. 樊保良,水天长主编.萨班与阔瑞凉州会谈[M].兰州:甘肃人民出版社,1997

作者简介:丹曲(1964-),男,甘肃肃南人,现为西藏民族大学民族研究院教授,博士,主要研究方向为藏族历史与文化、民族文献和青藏高原生态环境保护。

基金项目:本文系西藏民族大学“2020年藏秦喜马拉雅·高峰人才发展支持计划《拉卜楞历史文化文库》工程”;贯彻党的二十大精神重大委托课题“着力创建国家生态文明高地、努力做到生态文明建设走在全国前列”实践研究(项目号:WT-ZD20221104);西藏民族大学“新时代促进民族团结进步事业与铸牢中华民族共同体意识研究中心”(项目号:XZTJ2020-001)的阶段性成果。

原刊于《西藏民族大学学报》2022年第6期,原文版权归作者及原单位所有。