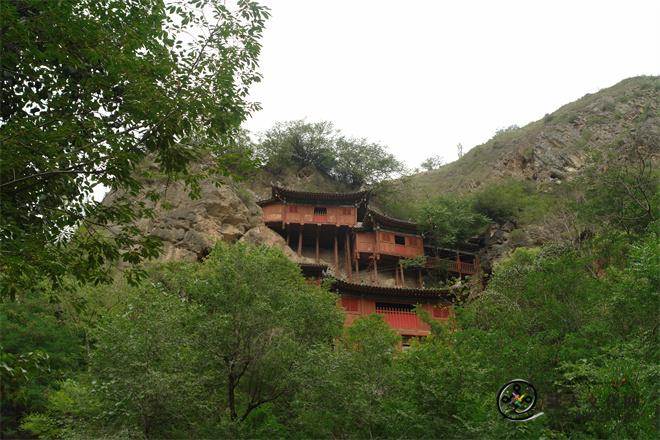

索县尼玛林寺天葬院位于西藏那曲市索县加勤乡尼玛林寺内,是那曲地区具有深厚历史价值的天葬场所。其始建于公元750年,由印度花瑜伽行者(后世尊为莲花生大师化身)主持建造,依托莲花生大师的宗教传说形成神圣场域。历经1270余年传承,天葬院以“九台分野”的空间布局诠释藏族生死观,将宗教仪轨与生态伦理深度融合,成为解码藏族生命哲学的重要文化标本。

历史沿革:从宗教地标到文化遗产

尼玛林寺天葬院的起源与藏传佛教密宗传承紧密相连。据藏地《莲师遗教》等文献记载与民间传说,公元749年,一位身着斑斓法衣的印度花瑜伽行者抵达索县加勤乡尼玛林,认定此地为“修持解脱之福地”,并埋下一枚海螺扳指作为圣迹印记。次年,该行者亲自主持修建初代天葬院,以密法加持,奠定了此地“东方尸林天葬院”的殊胜地位。

在历史发展进程中,天葬院持续获得宗教力量加持。公元1054年,印度黑瑜伽行者在此施展“插针入螺”神迹,并留下“天竺八大尸林与功德不二天葬院”的偈语,赋予其跨地域的神圣认证;1208年,纳布托磐尊者以法力加持,使天葬院地位与伦珠孜圣地相当。在伏藏大师尼玛扎巴活佛(转世系统已传承至第七世)主持设计主台体系,以及尼玛林寺活佛苏如强巴西绕等历代僧团、咒师群体的维护下,天葬院逐步形成九台并存的空间格局,成为那曲地区重要的生死修行圣地。

空间布局:生死伦理的具象化表达

天葬院以“喜卓拉康院”(ཞི་ཁྲོ་ལྷ་ཁང་།)为核心,构建起精密的死亡秩序空间体系:

1. 主台体系:由伏藏大师尼玛扎巴活佛设计,建筑内部采用男女分域的六层结构院落空间。男性区域自上而下依次安置50岁以上老者、10-50岁青壮、10岁以下幼童;女性区域遵循相同分层逻辑,充分体现对生命不同阶段的梯度敬畏。

2. 功能扩展区:院外设置非正常死亡者天葬台(不区分性别与年龄)及活佛、高僧火葬场,总台数达九处,满足藏民对正常往生、意外身故、高僧圆寂等多元终极安顿需求。

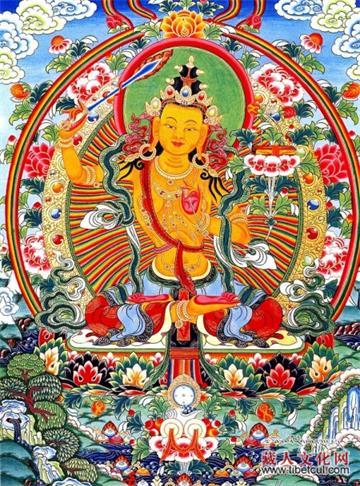

天葬仪式遵循“二阶段供养”流程:尸体先置于院内露天场地,供鹫鸟啄食,待血肉耗尽后,将遗骨移至院外台位捣碎投喂。这一流程既契合藏传佛教“四大分解”的生死观念,又与高原生态循环理念相呼应。秃鹫集群规律性“应供”的现象,被赋予“空行母化身纳受供养”的宗教诠释,实现了宗教信仰与自然现象的深度融合。

文化内涵:超越性信仰与现世关怀的交织

尼玛林寺天葬院是藏族“灵魂不灭、肉身循环”生死观的物质载体。九台分置的设计打破现代“死亡平等”认知,以年龄、性别、往生方式为维度构建具有伦理意义的死亡安置与仪式秩序:老者葬位近天,象征生命圆满;幼者居下,暗含业力承继;非正常死亡者另置他台,体现对“不圆满往生”的宗教净化;活佛采用火葬,以火光喻示灵魂升华。

作为“最后一次布施”的仪式实践,天葬将死亡转化为修行体系的终极环节。寺院秉持慈悲为怀的理念,考虑到远道而来护送遗体的家属身心俱疲,专门为他们提供酥油茶、糌粑等具有藏族特色的饮食。一杯热气腾腾的酥油茶,不仅驱散了高原的寒气,更传递着对逝者家属的慰藉;一份朴实的糌粑,承载着对生者的关怀。这种将宗教庄严性与人间温情相结合的传统,展现出藏传佛教“悲智双运”的精神内核,也让天葬不仅是神圣的宗教仪轨,更成为抚慰生者心灵的重要方式。

传承现状与社会价值

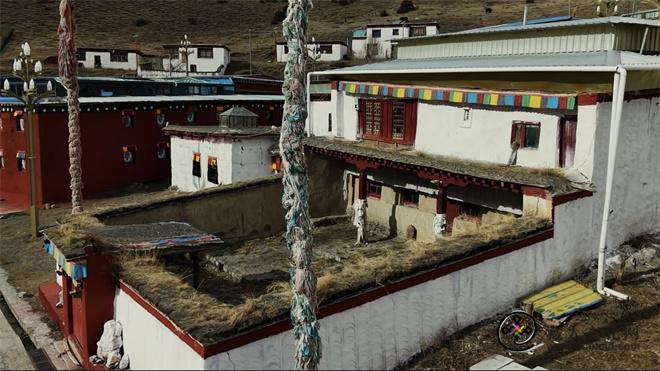

当前,天葬院由尼玛林寺僧团与现任堪布、传承人兼寺院法人土南共同维护。土南数十年如一日坚守职责,带领僧众守护这片神圣之地。如今,天葬院年均接纳那曲市索县、巴青县及周边藏民遗体超千具,高峰时单日处理遗体可达8 - 10具,远超周边同类场所,成为藏东地区最活跃的天葬信仰中心。

其价值不仅体现在千年未断的仪式传承,更为人类学、宗教学研究提供了观察藏族生命美学的鲜活样本。当秃鹫群掠过雪域苍穹,藏族民众以诗性哲学解构死亡恐惧,在风雪与经幡的低语中,完成对生命轮回的终极确认,展现出跨越时空的生死智慧。这种文化现象对于理解高原民族的精神世界、生态伦理观念具有重要意义,也为现代社会探讨生死议题提供了独特的文化视角。

参考文献

[1] 桑杰加. 索县文史资料选编[M]. 拉萨:西藏人民出版社, 2013.

[2] 索县文化和旅游局. 尼玛林寺天葬院口述史[Z]. 内部资料, 2024.

[3] 格勒. 藏北藏族天葬文化的生态伦理意涵[J]. 民族研究, 2005(3):45-52.