载于《史记·伯夷列传》的《采薇歌》,是商末周初孤竹国的两个王子伯夷和叔齐隐居首阳山时所作,是中国最古老的一首有作者署名的抒情诗。这首有着悲壮意境的诗歌,与一个铁骨浩气的故事有关。据《史记•伯夷列传》载:伯夷叔齐“义不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之,及饿且死。”他们的气节后来被孔孟等推崇,遂名扬天下,成为义人楷模。

一个偶然的机会,记者获悉,伯夷叔齐就埋葬在今甘肃省渭源县首阳山,其墓至今犹在,欣喜之余,记者便专程前往进行拜谒和考察。

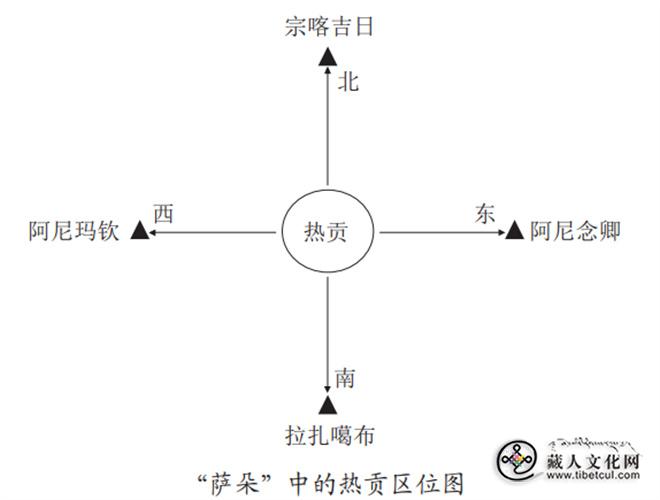

青山环抱的夷齐墓与清圣祠

被花草掩映的双冢及祭台

被花草掩映的双冢及祭台

和记者同行的有西北师大文学院的范三畏教授、渭源县委宣传部干事王纲。在王纲的引领下,我们的车驶进了距离渭源县城约30公里的莲峰镇首阳村首阳社。这是一个处于山湾里的小村庄,下车后沿村边绿树掩映的一条山坡小路向山上步行不远,就看到了两个不起眼的覆满了青草和野花的土堆,王纲介绍说这就是著名的伯夷叔齐墓。两个墓相偎着,大小相同,高约2米左右,直径丈余,周围全是苍松翠柏。

首阳山主峰莲峰山

首阳山主峰莲峰山

夷齐墓墓碑

夷齐墓墓碑

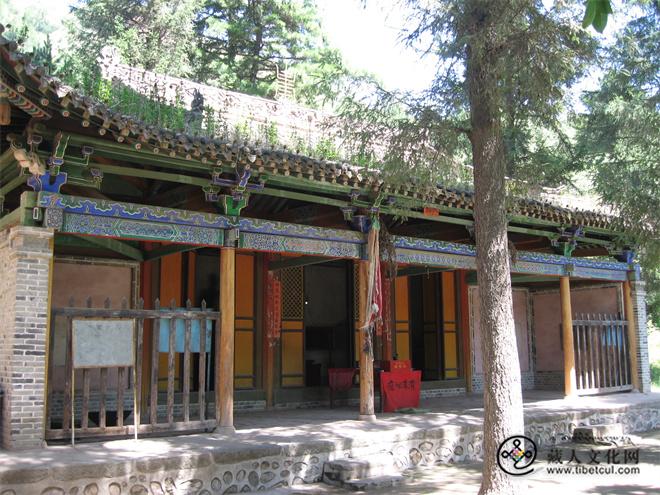

首阳山清圣祠

首阳山清圣祠

伯夷叔齐塑像

伯夷叔齐塑像

此山背西面东,巍峨高峻,阳光首照;山形就像一位盘腿端坐的母亲,伯夷叔齐的墓冢犹如酣睡在母亲怀抱中的一对婴儿。整个墓地庄严肃穆,清幽袭人。墓前有一座高大的石碑,正中是清代陕甘总督左宗棠篆书的“百世之师”和楷书“有商逸民伯夷叔齐之墓”的碑文,两边的对联是“满山白薇,味压珍馐鱼肉;两堆黄土,光高日月星辰”,横额“高山仰止”。在墓地后面的山崖下,修建有供奉伯夷叔齐的清圣祠大殿。殿内是由甘肃省著名雕塑家何鄂女士根据唐代著名画家李唐《采薇图》塑造的伯夷、叔齐像。殿门口有一幅笔墨拙扑的对联:“几根瘦骨头支撑天下,两张饿肚皮包罗古今”。

据王纲介绍,伯夷叔齐死后,后人对他的事迹和精神给予了高度赞扬:孔孟尊为“仁”、 “圣”,司马迁《史记》亦有表彰,从而激发出人们的崇敬之情。历代文人名士来首阳山谒圣访古者不计其数,当地士绅百姓每年春秋两季祭祀培土活动不断。关于渭源首阳山,现存有大量的碑文、诗词、注解、考辨文字。

伯夷叔齐隐居首阳山的故事

地处今河北省庐龙县一带的孤竹国,是殷商王朝的一个诸侯国。他们虽然是远离朝歌的边陲王国,但也受到了当时战乱的压抑和不安。孤竹国的国君墨胎初看到战乱将至、殷商快亡,自己也年迈体衰,难以应付这动荡的局面,便对君位的继承作了安排:他有三个儿子,长子伯夷,二子公望,三子叔齐。他立诏传位叔齐。墨胎初驾崩后,众臣民要按先君遗诏立叔齐为君。可是叔齐却说:“伯兄在先,我怎能立国为君呢?”伯夷坚辞不受,也说尊父命应立叔齐为君。二人互让不就,众臣左右为难。于是伯夷偷偷离开了京地。叔齐也逃离了孤竹。二人同时离开孤竹国京城,众臣无奈,只得拥立二子公望为君主。

伯夷、叔齐逃离孤竹国后,向西而行,在荒野相遇,互相商量逃往哪里。听说西伯周文王姬昌养贤纳士,堪为明主,于是二人决定投奔。经过千里跋涉,终于到达西岐。二人见到周文王已死,他的儿子武王姬发,振军备械东行伐纣。见此情景,便拦住武王的马头叩谏说:“父死不葬,爱及干戈,可谓孝乎?以臣弑君,可谓仁乎?”武王听了伯夷叔齐的这番话,非常生气,下令手下人杀掉这两个不速之客。这时,武王身边的姜子牙急忙劝阻说:“大王息怒,这兄弟二人虽说出这番话来,但他们是孤竹国君的儿子,也是互让君位的贤义之人,不可杀害,就随他去吧!”武王接受姜子牙劝阻,放了伯夷、叔齐。

伯夷、叔齐一番苦心劝阻武王,差点送了性命,又羞愧又委曲,就感叹道:“今天下暗,周德衰,其并乎周以涂吾身也,不若避之,以洁吾行。”于是便离开周地,沿渭河西上,到首阳山隐居起来。

几年过去后,周武王的大军消灭了殷纣王朝,取得了天下,建立了周朝。四方诸侯纷纷响应,归顺周朝。伯夷叔齐获悉这些情况,心里非常矛盾,他俩既为周朝的强大高兴,又为武王的不义所愤,于是立志连周朝土地上长出的粮食也不吃了。他二人便上山采折薇菜充饥。虽然首阳山薇菜色白味美,有很高的营养价值和药用价值,但它毕竟是山珍野菜,很难供给人体所需要的所有营养。两人的身体日渐消瘦,面呈菜色,且出现浮肿。最终,兄弟俩疲劳不堪地歌吟道:“登上那西山啊,采摘那里的薇菜。以暴臣换暴君啊,竟认识不到那是错误。神农、虞、夏的太平盛世转眼消失了,哪里才是我们的归宿?唉呀,只有死啊,命运是这样的不济!”留下著名的《采薇歌》,饿死于首阳山。

揭开首阳山及其历史之谜

伯夷、叔齐因守志而饿死于首阳,首阳山也就因贤圣而彰显其名了。只是夷、齐所到的首阳山在何处呢?

据范三畏教授介绍,目前我国境内首阳山大致有五处之多。孰对孰错,历来颇多争论。但范教授经过自己的研究和考证,自有见地:

其一为辽西之说。此当从《孟子》说到的“伯夷避纣居北海之滨”而来。但夷齐离开周邦之后,是不可能再回到故国孤竹又往北行。

其次为山西的三说。三说都是基于夷、齐“北至于首阳之山”(《庄子·让王》)而形成的,其中倡山西说者最多,但该地自古至今决无“首阳”山之称。

大小堡子遗址

大小堡子遗址

在大小堡子西门出土的石碑残片

在大小堡子西门出土的石碑残片

时年54岁,在首阳山守了夷齐墓23年的道士墨荣子。

时年54岁,在首阳山守了夷齐墓23年的道士墨荣子。

再次为河南偃师说,《述征记》的“洛阳东北首阳山,有夷、齐祠”。据此看来,倡偃师说者是以为夷、齐离开周京是从洛邑起身而非从岐都起身的。但《庄子·让王》明说夷、齐初抵是在“岐阳”,并不涉及洛阳。何况洛邑东都之建,已是成王时代,其时武王已死,夷、齐死得更早,这些都可否定夷、齐偃师之说。

其四为陕西说。《首阳山辨》引《史记索隐》以为在岐山之西,据地图其实在渭水之南的秦岭,地在户县西南,显为南山,与《采薇歌》之“西山”不合。

其五是甘肃说。汉代陇西郡有首阳县,见《汉书·地理志》与《后汉书·郡国志》。《伯夷列传》的《正义》指出:《汉书》作者班固的妹妹班昭,在为其兄班固《幽通赋》所作的注文中,有“夷齐饿于首阳山,在陇西首”之说,所指当即陇西首阳山。宋代《方舆胜览》亦承其说。其地既在周邦之西,已属西戎之地。

因此,范三畏认为首阳山即现在的渭源首阳山无疑。

首阳县旧址及其薇菜考证

另一个证据是,渭源首阳山自古就有其名。据王纲介绍,周秦时期,渭源为戎族领地,秦献公元年(前384年)到汉高祖二年(前205年),渭源一直由狄道管辖,汉高祖二年,由狄道分置首阳县。王纲认为,其他地方的“首阳山”均有原名,之所以后来更名,恐怕是有意而为之吧。

据范三畏介绍,离首阳山不远有一现属陇西县名曰首阳镇的地方,他小时候就知道叫做“熟羊城”。他认为就是古代的首阳县城。“熟羊”和“首阳”只是方言的讹传而已。于是我们为了证实其说法,又赴陇西县的首阳镇考察。我们找到了遗址所在的首阳镇南门村大小堡子社。

这儿的群众都说这儿以前叫“熟羊城”。虽然城桓已毁,但遗迹可辨。从遗址看,这儿曾经是很大的一个城池。之所以叫做大小堡子,是因为中间曾经是一个城堡,后来又在这个城堡外围加筑了一道城墙。是为大堡子,也叫穿甲(意为给曾经的小堡子穿了一层盔甲)。据一位村民介绍说,现在的城池内,居住有农民300多户。

范三畏说,其他地方不管怎么争论,从历史资料来看,其地名要么有“首”没有“阳”,要么有“阳”没有“首”。而只有甘肃从汉代开始就有“首阳县”县治,县名的来源一定与当地的山、河,或者某个著名的特征有关,现在可以想象,肯定是因为有首阳山而名,所以叫首阳县。回到兰州后记者从谭其骧主编的《中国历史地图集》中查到,西汉时的确有首阳县,从其标注来看,应是现在的首阳镇大小堡子村位置。

关于“薇”,王纲介绍说,渭源县首阳山一带雨量充足,气侯阴湿寒冷,良好的土壤益于“薇”之生长。该县南部土石山地盛产薇,薇被当地人叫做“蕨菜”。首阳白蕨色白、质嫩、味美,明清以来就被客商运往沿海各省,近年远销海内外。

历经岁月,时势已发生变化,在夷齐墓边,一位当地的老农也向记者说过:我们这儿的普通蕨菜4月份才有。关于白蕨菜,据老人们说,我们这儿有,但那是神仙菜,一般人见不到,俗话说:首阳山的白蕨菜,早上出来晚上败!可见民间对圣贤的无限尊崇,已上升为神话。