摘要:人类对于自己居住空间的理解带有某种圣化的情节,比如土地象征着一个宇宙,而”我们的世界”总是在宇宙的中心,透过这个中心得以实现与神圣的接近。在热贡当地文化里,空间的神圣化方式之一是通过口头演说”萨朵”(地域赞)赞词来实现的。作为一种传统地方性知识的口头传承方式,”萨朵”赞词和表演本身都蕴含着丰富多样的文化内涵,是当地人认知个体与集体、地方和宇宙的重要方式,更是当地人积极主动对其生存的地方施加有益影响的一种方式。文章以宗教学理论分析藏族”萨朵”这一古老的口头文本,认为赞词、演说者、观众、场域等诸要素共同构成了独特的整体性地方文化,呈现出自然地理知识与宗教信仰相结合的传统认知文化。

关键词:”萨朵”(地域赞);赞词;热贡;宗教文化景观;中心

著名宗教学家伊利亚德对神圣空间和时间有着极为深刻的讨论,他认为不管个体是否意识到,每一个人的意识和情感深处均有一种潜在情结,即向”神圣”回归的天性,他将具备此类宗教情结的人格存在称为”宗教的人”(homo-religosus)。在”宗教的人”的经验里,空间与时间并非均质流淌,某一空间和时间能在世俗的均质性的连续中创造出独特的中断,从而显示出神圣的显圣物(hierophany)。对于”宗教的人”而言,人类对于自己居住空间的理解总带有某种圣化的情结,土地被视为宇宙的缩影,并坚信”我们的世界''总是居于宇宙之中心,而正是借助这个中心,人类オ得以实现与神圣的接近。本文聚焦于青海热贡空间神圣化的一种独特方式一一通过口头演说”萨朵”(地域赞)赞词来实现。作为传统地方性知识的一种口头传承形式,”萨朵"赞词及其表演本身均蕴含着丰富多元的文化内涵,是当地人认知个体与集体、地方与宇宙关系的重要方式,同时也是当地人积极主动对其生存环境施加有益影响的一种表达。本文尝试运用宗教学理论,对藏族古老的口头唱诵文本”萨朵”进行深入剖析。在这一分析过程中,深描与诠释赞词、演说者、观众以及场域等相互交织的诸多要素,以及这些因素共同构成的这一独具魅力的整体性地方文化景观的脉络。这一文化的解释不仅揭示了自然地理知识与宗教信仰之间的深度融合过程,还呈现出一种地方性知识的独特魅力。

一、口头圣化的空间

“萨朵”是藏族民间聚会中的一种口头说词表演形式,其核心在于赞美当地山水、寺院或某一特定地点,以此传达一种古老且充满灵性的宇宙观,以及丰富且生动的地方性知识。”萨朵”是当地人认识自我与他人、地方和宇宙的重要方式,更是当地人积极主动作用于其生存环境,施加有益影响的一种文化实践。”萨”在藏语中是”土”或”大地”,而”朵”则蕴含赞颂之意,两字合璧”萨朵”即”地域赞”,是对特定地域的歌颂。与其他藏族文学作品一样,”萨朵”的说词同样追求华丽辞藻与美妙句式的交织,以满赋诗性的语言描绘非凡的特定世俗空间,赋予其独特的魅カ与韵味。这一表演的意义不止在于对外在景观的再现,其最为重要的价值在于对内在精神世界的映射与构建。在”萨朵”演绎过程中,演说者与所有受众共同在场,通过当日、当时的描述与赞美,将特定的世俗空间一起转化为一个吉祥、完美的神圣性空间。这一空间超越了世俗时间的束缚,成为神圣时间的载体,承载着人们的信仰、希望与期待。

伊利亚德在«永恒回归的神话»一书中,提出了神圣时间与世俗时间的区分,这一理论为我们理解”萨朵”这一藏族文化现象中的时间观提供了重要视角。在他看来,神话本身作为一种精神的原始表达,与时间存在着深刻的关系,可以启迪人们更好地认识时间的复杂结构。他指出,时间并非单一维度的存在,而是有均质持续的世俗时间和可逆重复的神圣时间之别。所谓神圣时间是神话讲述的事件一开始发生的最初,即原始的、尚未计时的某一刻,”是诸神的模态,与‘长生’不悖,而世俗的时间是人类的模态,与‘死亡’并行’'。”这一虚构的、神性的时间与世俗的、我们非神圣化的日常存在中连续的、不可倒流的时间有着本质的差别。”早期的人类相信神话是真实的,认为神话讲述的是神性的存在和神性的事件,而通过定期讲述和聆听神话,世俗的时间会被消解,人们能够超越世俗时间的束缚,揭开被自身实在所蒙蔽的虚幻面纱,清醒地认识到时间本体的非实在性。在这一过程中,人们与神性相连接,达到重塑时间和更新自我的目的。”因此宗教徒便生活在两种时间之中,其中最重要的是神圣时间。”

在”萨朵”表演中,当下的时间与世俗的日常时间也被巧妙地分离,营造出一种超越世俗的神圣氛围。表演初始,演说者往往会特别强调当日、当下的特殊性与神圣性,将其描绘为一个充满神性的时刻,即是一个”吉祥的、完美的、圆满的今日”。这种对当下神性时间的强调,实际上是一种有意识地、暂时性地取消时间,即消弭了个人的、线性的世俗时间的方式。它让人们暂时忘却世俗的纷扰与日常的琐碎,将注意力完全集中于这个被神圣化了的当下时刻。在这一超越时间性的瞬间,演说者与听众仿佛一起跨越了世俗的界限,被投射到一个与日常世界截然不同的神圣领域。人们彷佛回到了那个最初的神圣时刻,超越了世俗时间的流逝与束缚,与神性深刻相连接。通过这样的方式,”萨朵”不仅为人们提供了一个暂时逃离世俗、接近神圣的途径,更重要的是重新建立了神性与现实性之间的联系。在这个被神圣化了的当下时刻,人们能够感受到一种超越个体世俗存在一般难以企及的、超人类、超历史的”现实”。这种体验不仅丰富了人们的精神世界,也让他们在日常生活中更加珍视与神性的连接,从而更加积极地面对生活的挑战与困境。

在”萨朵”表演中,演说者脖颈上通常挂着哈达,这不仅仅是一件装饰品,它承载着深厚的文化内涵与象征意义。哈达,最早是藏族人敬献给神灵的纯净供物,后被用来供献给大德、长者、朋友等来表达尊重和祝福。而在”萨朵”表演中,演说者脖颈上的哈达则是一个关键的、神圣的公众符号,它隐喻了此刻演说者的话语被神圣的哈达所包裹,从而赋予了其具有代表广泛利益的、非凡的力量。此时这一神圣形象不仅让演说者从身体内部到嘴再到最后说出来的话语都是异质的,它与世俗的日常语言截然分开,其动态的音调、动作、风格都与众不同,这些元素共同构成了一个动态的、富有感染カ的表演体系,进一步强化了公共场域的神性特殊情境。在这样的氛围中,所有在场的人都被带入了一个特别的”历史情境”中,仿佛超越了时空的界限,与神圣的力量相连接。类似于一种对佛教时间观的实践和体验,”萨朵"通过赞美和创造神圣性空间,让人们得以暂时摆脱世俗时间的桎梏,感受到一种超越时间的宁静和安乐。这种体验不仅是对个体心灵的净化与升华,更是对整个社区或集体精神力量的凝聚与提升。

从全球视野审视,语言的神性力量在人类文明的早期阶段得到了广泛的认同与崇拜。原始时代的人类对声音和语言抱有神秘且神圣的敬畏之心,认为它们蕴含着超乎寻常的力量,特别是出现在巫术仪轨中的神秘咒语。咒语作为巫术的重要组成部分,被赋予了治病消灾、驱鬼降魔、除秽祈福等神奇功能。马林诺夫斯基指出:”咒语永远是巫术行为的核心……原始的咒术很明显地是要用语言,要语言来发动、申述或命令所要的目的。''佛教密宗念诵的陀罗尼真言从某种程度上便是对古老巫术信仰的延续与深化,佛教徒相信语言具有神奇且不可思议之力量的功效,通过不断地诵念,从而实现各种愿望与目的。这种信仰在藏族社会语境中得到了尤为显著的体现,文字和语言被视为一种神圣的力量源泉,咒语、祷词、誓词、颂辞、唱词等无不充满着神秘的宗教特质。特别是经书、刻在石头或印在风马旗上的真言文字都被视为神圣的文字,不容亵渎。同时,语言根据讲者的身份、性别、场合、语境的差别,也有不同的表述系统和意涵。吐蕃时期,通常会以口头盟誓的方式来与他者建立政治关系,而从赞普拉脱脱日年赞将神秘的天降之物”念宝桑瓦''(佛教典籍及圣物)高置殿堂精心供养开始,文字便成为了不能被人脚踩或垫坐的神圣之物,只能放在高处以示尊重。藏族文化景观中最常见的经幡,便是这种信仰的生动体现。人们相信,这些印有祈祷和祝福的文字在最高的山上随风飞扬,会将吉祥和好运播撒到世界各地。

通常在”萨朵"演说中,除了演说者表演之外还需要观众积极参与互动。在赞词的结尾部分,需要观众参与到表演中,以集体大声附和来表达对自己家乡赞颂的认同与自豪。一个精彩的”萨朵"演说能够成功激发出当地人的一种地方自豪感和”共同体"感,而通过观看和倾听,个体会习得一种深入骨髓的感知自然的集体生态经验和生活经验。这些经验往往与当地人日常生活紧密相连,成为他们理解世界、认识自然、指导生活的重要基础。当地人关于热贡在哪里、是什么样的地方、有什么样的山和水、又有谁栖居在这些山水之间,如何在这样的环境中生活等地方性知识的获得,通常都是依赖在一个集体的场合,以聆听老人演说”萨朵”而得以传承和获取的。可见,语言作为一种具有实用性的符号,不仅是”萨朵”演说者表达情感、传递信息的重要工具,更是巩固集体认同、塑造集体意识的重要手段。在公众场域中,演说者通过富有感染カ的说词,既充实了观众有意识的人格,又强化了他们对家乡的认同感和归属感。

“萨朵”作为一种蕴含深厚诗意与文化精髓的表达范式,彰显了语言在文化传承与社群建构中的独特效能与学术价值。其说词经由演说者的精妙勾勒,将一个日常的平凡空间升华成为一个神圣且洋溢吉祥福祉的完美场域,这一过程实质上也是一个对地域空间进行神圣化塑造的文化创造与圣地景观生成。”萨朵”的言辞内嵌神圣能量,在特定时空架构下,即在吉祥的时间,在众人汇聚的公众场域内正式展开演说,演讲者和听众均深信这种神圣语言能够在场催生出共同的地方集体福祉。此信念深刻体现了语言在社群文化构建中的能动性及影响カ,语言不仅是信息的载体,更是社群认同的塑造者和集体福祉的激发源。正如西方学者蒂姆・瑟斯顿(Tim Thurston)所言,安多藏族民间口传的演讲有着预兆福祉的功能,作为一种口头赞颂演说,”萨朵”与人们尝试操控当地的财富经济有着密切的关系。①美国学者査琳•麦克林(Charlene Makley)对热贡农历六月的大型祭祀山神活动”鲁茹’'仪式的考察,也强调了凭借灵媒传达的神圣语言即神谕,对创造村落集体福运的重要意义。②这些研究都分析了语言如何被社群成员赋予神圣性,并在村落集体福运的创造中扮演核心角色,从而揭示了语言在特定情境中会被社会行动者生动化,从而使其获得能动性的过程。

热贡”萨朵”同样承载着深远的宗教文化意涵,人们运用丰富的想象力与诗性语言,集体在场颂扬并建构了一个充满吉祥、丰盈的完美”故土热贡”。这样的颂扬不仅是对自然景观的诗意再现,更是对当地文化、智慧即民间宗教观念的深刻反映与融合。”萨朵”中每一句颂词,每一个诗意的意象,都是对当地人生活空间赋予完美意义的关键要素,对营造吉祥圆满的生存空间具有积极效能。可以说,”萨朵"是当地群众以自身文化雕刻当地自然景观的一份学术性”文化演讲稿”,通过演说,社群成员能深刻感受到对家乡的深厚情感与身份认同,进而进一步巩固、强化社群的凝聚カ与归属感,展现了地域文化在社群构建中的学术深度与独特价值。

二、古老的地方中心感

虽然从”萨朵”的开篇就不可避免地使用了一些传统佛教文化的话语范式,然其实质内容延续了前佛教时期藏族本土最古老的宇宙中心观念。在这一古朴且深远的观念中,藏族先民深信自己生活的这片雪域高原是”天之中央、大地之中央、世界之心脏、雪山围绕一切河流之源头”。这一描述源自敦煌古藏文文献,它生动地反映了早期藏族先民对于宇宙空间的独特理解与想象。他们将自身所居的区域与周边世界进行了明确的区分,视雪域高原为”世界的心脏”,是孕育了所有河流的圣地,是在天与地之”中央”在世间真实显现的神圣空间。众所周知,在古代社会普遍存在的宇宙三界一一天界、人间、冥界的文明背景下,”中心''成为连接这三个宇宙空间的交叉点,承载着特殊的意义和功能。远古的诸多神话传说中,天地神人原本是紧密相连、互通有无的。然而,由于某些原因这种联结断裂了。为了重新建立天地之间的联系,人们需要一个中介或桥梁,而”中心”便承担起了这样的重任,使人们得以在不同的宇宙空间之间穿梭往来。在藏族王统历史的叙事中,这一宇宙中心观念得到了进一步的体现与阐释。吐蕃第一代赞普聂赤赞普被描述为从天而降的神王,至随后的七代赞普,即”天赤七王”都是在他们13岁能骑马驰骋之时,沿着发光的穆梯或穆绳回到天界。然而,第八代赞普止贡赞普时,因为赞普在与大臣罗昂的武斗中自己砍断了头上的穆绳,结果战败并留尸在人间,于是成为吐蕃王统史上第一位在世间有陵墓的赞普。这一历史叙事充满藏族独特的历史语言特色,透过这些浓郁的神性语言,我们可以清晰地看到早期人们对于垂直的上、中、下三重空间的表述以及天、神、人之间互通这一主题的理解和想象。

藏族先民所居住的青藏高原,地理的高度无疑是其最显著的自然特征,这一显性特性也是一直被强调的,如在一些仪式、民歌以及文学作品中得到了充分的体现和强调。藏族先民将世界划分为上、中、下三个层次,人类则是生活在”神"(上)和”鲁”(下)之间。与其他民族的早期文化一样,早期的藏族社会同样存在着天/神、赞/人、鲁之间互通的主题。其中,赞普头顶上那根神奇的穆绳,作为一种神圣的隐喻,实现了天地之间的沟通。这一表述揭示了早期藏族先民的空间观念中,神、人王、山一体的逻辑结构,反映了他们对于宇宙秩序和神圣性的深刻认知。古拉作为赞普王室自天而降的保护神,同时也是山本身,进一步强化了藏族先民对于神圣空间的认知。而神子下凡为人王的传说,则影射了上古时期人类历史上”人神不分”的时代,这一时代特征在藏族文化中得到了独特的体现和传承。

伊利亚德曾指出,在世界各地的传统社会中都广泛存在复制的”世界中心''原始象征符号,如高山、石柱、大树、梯子、神庙、神殿、城市,等等。这些象征符号不仅体现了人类早期无意识的普同心理,即”所有人都向往中心,向往自己的中心,即使这是无意识的。因为在这个中心,人们能够获得完整的现实,即’神性的现实'。处在实在的中心,处于世界的中心,可以与天界联结,这种欲望深深地印刻在所有人的心里,这也解释了为何’世界中心'这一概念不断被加以利用''①。在藏族文化中,”世界中心''这一概念同样不断被加以利用和强调。它不仅是一种象征和隐喻,更是一种深层的心理需求和文化认同。通过对于''世界中心''的向往和追求,藏族先民不仅构建了自身与宇宙之间的联系,还强化了自身的文化认同和神圣性。

在藏族传统的地理认知中,青藏高原被赋予了极高的地位,作为世界中心,这里是''山高土洁,地域美好,人知为善,心生英勇,风俗纯良”②的一块聚福之地。正是因为拥有了这样的福祉,使得吐蕃在”往昔古老年代,鸿蒙始初之年代,在青青苍天之下,在广袤大地之上,妥善建立政令典章,在上天不会塌,在下地不会陷”③。也得益于是”世界之心脏”,天神才”化为人身降世”,”来做天下之主'',建立了神圣秩序。由此,我们可以窥见藏族先民关于自己”地方''和”社会''的两个重要的深层文化逻辑:一方面是藏族先民对自己”地方”所持有的古老自信的中心感;另一方面则是强调了”天人和合''“王权神授''的神圣空间规序。正因为吐蕃所处的区域是神圣空间(世界中心),所以天神オ会愿意化为人身下凡,建立政令典章。这种观念不仅强化了藏族对于自己”地方”的认同和自信,还特别赋予了王权和政教二道以神圣性和合法性。

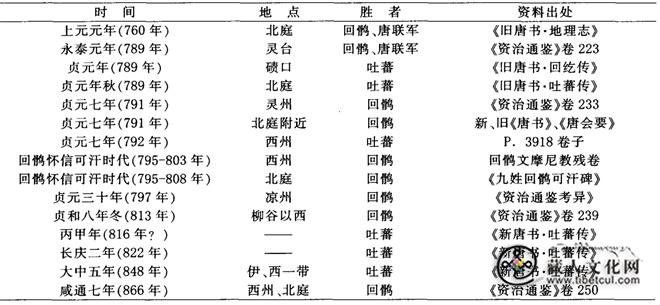

这种传统文化逻辑在热贡也有所体现。在”萨朵”中,热贡被指认为是处在多麦的四大神山之中心,即在阿尼玛钦雪山之东、阿尼念卿山之西、宗喀吉日山之南、拉扎噶布山之北,是”永恒东方大地的中心”,具有特殊的地理位置和神圣性。

山是藏族人生活中最为常见的自然景观。对于藏族人来说,山并不仅仅是自然性质的,一些山往往是一个地方的所有福祉和财富的主人,具备着神圣的品格,被认为是”圣山”或”神山”,并深深嵌入当地的社会结构中。热贡地区就是一个典型的例子,它所处的中心位置正是以安多区域内最为重要的四座神山为座标。这些神山不仅为热贡带来了自然的恩赐,更赋予了它神圣的地位。正因为位于这样一个神圣的”中心”,故而这片热土才能成为佛道和世俗道妙集之门,是开展政教二道的完美之地。在热贡”萨朵”中,热贡被形容为:”它如同一个盛满大地之所有精华的聚宝瓶,瓶盖为天,天有八幅轮;瓶身为地,蕴藏无数珍宝和吉祥福运;瓶底为土,是坚不可摧的金刚,所有福央汇聚于此,充盈而不外漏。”①从中我们可以清晰地感受到当地人对于家乡的一种强烈的、积极主动的地方中心感,亦可知热贡在当地人的认知中既是一个可以在世俗中明确指认的实在空间,同时又是一个非本质的、抽象的神圣空间。这种双重性使得热贡在藏族文化中占据了特殊的地位,它不仅是当地人生活的家园,更是他们精神的寄托和信仰的圣地。

美国藏学家珍妮特•嘉措(Janet Gyatso)以西藏”横卧妖女”的神话为例,指出藏族文化中存在着一种独特的比拟爱好,即把自然景观与本土文化情境中的动植物以及非人精灵进行类比,赋予其神圣性。这种人与非人共享宇宙的观念,使藏族人民倾向于将某个山峦、湖泊等自然景象联想为某种神灵居住的宫殿,形成了一套独特的形象化的地景语言。这种语言不仅是一种对自然的外在描述,更是对自然”内在’'的理解,体现了藏族文化中对自然、人体以及宇宙三界深刻而独特的认知。在藏族的传统观念中,不仅自然景观(山、湖泊),就连村落、建筑物(如佛塔、寺院)乃至人都被赋予了”内''的观念,特别是密宗修行者格外注重”内''的观念,强调自然物理外观之外的”内在''解释,关注内部结构、主人以及与中心的关系,这些构成了最重要和最独特的地方性知识。传统的宇宙三界观念正是基于这样的认知前提而形成,它强调的不是简单垂直的地理空间分层,而是三界中的内部所在,以及居住者和自由穿行者的身份与权限。也是在这样的认知基础上,オ发展出人与神、人与物、人与人之间的关系。

热贡人同样将自己周遭的自然世界看作是一个小宇宙,分为上神界、中念界和下鲁界3个不同层级的、有序的、宜居的空间。他们的赞词言:”隆务九曲河自南向北奔流不息,以隆务河为中心其东南西北四个方向都有不同的湖水分布,它们是达尔嘉地方神的魂湖,亦是下界护贝龙王的宫殿和龙女嬉戏的乐园;是中界山神汇集之地,密宗修法者的寄魂处和成就地,持莲观世音菩萨化身的一世夏日仓修法传教之地,雍仲苯教修持之所;亦是上界神母乌玛的照妖镜,百万空行母之驻地、华丹拉姆(吉祥天母)的供养之所。”②隆务九曲河及其周围的湖泊、山峦都被赋予了神圣的意义,成为不同层级神灵和修行者的居所或修行地。这种对宇宙各层级空间的理解不仅包含着人和环境的关系,还涵盖了组成物质等一系列联系。在这个空间中,天上、地上、水里,甚至人的身体、神人鬼怪、石头、山、动物、有生命的、无生命的都可以被积极地构想出相互之间的关系。在热贡传统的宇宙观中,对于宇宙各层级的空间理解包含着人与环境以及组成物质的关系,人们并没有刻意区分自己和其他类别,而是将天空、高山、河流与神灵相互重合,使其变得鲜活并具有神圣品格,所有这些共同构成了热贡这片热土。

三、曼荼罗化的宗教景观

“天有八幅轮、地有八瓣莲花”是藏传佛教对于地景的典型描绘方式,以生动的象征手法把自然地理和佛教精神相联系,来强调某一地方非凡的宗教生态。八幅轮和八瓣莲花在藏族社会语境中重点并非聚焦在数字”八”,而是天和地以佛教吉祥的幅轮和莲花对应的这种圆形几何形状认知。幅轮与莲花都是曼荼罗(圆形)不同的表现形式,在藏族社会中承载着深厚的文化内涵。它们不仅是佛教艺术的常见元素,更是人类古代社会中普遍存在的圆形认知的体现。”圆形代表了圆满与和谐,广泛出现于古代东方艺术、古希腊思想、基督教艺术、中世纪炼金术和尚无语言文字的人们的治疗仪式中……曼陀罗的形式千差万别,使用的场合也各不相同。它可能演化成莲花瓣、太阳的光晕、纳瓦霍人的疗伤圈、教堂里的玫瑰窗以及基督教圣徒头顶上的光环。”而人类之所以如此感知世界,是因为这是人类潜意识里的圆形意象在外部世界的具象化表达,世界的有限性和建立世间秩序的重要性是人类很早感知到的矛盾现实。为了调和这一矛盾,人类需要借助中介的力量,于是曼荼罗化的宗教景观,如城市、寺庙、山水等,成为人类能够进入圆满或给自己的生存空间施加有益影响的方式,这些形形色色的外在表达,体现了人类追求圆满以及渴望进入神圣的情感理念。而在藏传佛教中,曼荼罗化的地景不仅是对自然美的赞美,更是对佛教精神的颂扬,它们共同构成了一个充满神圣与和谐的宗教世界。

把人类栖居之地与寺院曼荼罗化是藏族社会中一种普遍现象,郁丹指出:”在藏族关于地境曼荼罗化的例子中,不仅仅包括能够被观察到的佛教神圣性,更关键的是,还包括了一系列有情生命、神灵的交流,在佛法、地方、神灵和人的相互具化之间。’'藏族的曼荼罗不仅象征”特定的地方为佛地,还包括一种嵌套的等级制度,涉及人、精灵、神灵、本土信仰和佛教实践等各种复杂关系,彼此相互交织、渗透’'。值得注意的是,在被佛教化、曼荼罗化之前,藏族就巳经有关于人、地方及其物理特质,以及被认为居住在环境中的神秘力量和神之间积极的、连续性的身份的表达形式。如前文所讲,人的身体、山水、天空都以容器作类比,其内部有着各种各样的神圣力量”丹"作为装藏居住其内。这些观念是先于佛教存在的,人们相信自然生境本身就充满着超越自然的神圣性,而后在这一基础上,佛教以这些神灵被劝解或驯服的模式进入了西藏本土,佛教化、曼荼罗化了藏族社会地景。尽管佛教的发展对藏族关于山水以及各级空间的解说产生了影响,但要承认藏族对于地方和人及他们之间关系的宇宙观存在着连续性和持久性。在藏族文化中,”中心''的意义具有多重性和多元性。前佛教时期的宇宙观中,藏族先民自信地认为自己所在的地方是”大地的中心",佛教传入后,虽然对地方的理解被知识精英(佛教高僧)曼荼罗化,但传统观念并未随着佛教知识的改造而消失,而是在同一个空间与佛教观念共存并持续共享。亦如魏乐博(RobertP.Weller)所言”这些自然观念乃是多元的'',”就社会生活而言,它们在分享同一空间的多个团体之间的共存是多元的;就其实际的存在而言(physically plural),它们在一个单一的想象框架中的有效性也是多元的''。

格雷戈里•格雷夫(Grieve Gregory)将曼荼罗的特征描述为:(1)对四个方向的认知;(2)位于外围;(3)聚焦于中心。査尔斯•兰博(CharlesRamble)则揭示了西藏民间如何将地理以自己所青睐的意向,通常视动物或宗教法器为联想对象而进行曼荼罗化。普遍的类型便是认为所在地的形状为八瓣莲花形,山为动物的形状或金刚杵的形制,而最具地方意义的神灵则会被推到曼荼罗的外围,作为次要的保护神,主要的密宗神则被置于中心。同样的逻辑也体现在热贡”萨朵"中,首先描述了四个方向的圣山,它们都是安多地区著名的神山和保护神,一起构成了热贡曼荼罗的外部边界,而热贡则被置于曼荼罗的中心。如同佛教中曼荼罗的中心是最理想的宗教活动场所,热贡地方也被赋予了神圣和吉祥的寓意,自然而然地成为一个理想的、吉祥的宗教实践之地。本土文人志士总喜以名言注解热贡的神圣地理,如«噶当问答录»中的”人信佛法,神护正道;地具十瑞,乃为金地"⑥,这些名言不仅赞美了热贡的神圣性,还强调了人与神、地与法之间的和谐共生。通过赞美热贡的不同方面,特别是人们熟知的圣地和圣人传说,热贡被塑造为一个充满吉祥寓意的福地。传说中,如莲花生大师施法驯服当地神灵,让本土的神灵盟誓成为护法;热贡当地教法史以及有功绩的宗教历史人物如一世夏日仓噶丹嘉措,密宗八大清净修行得道处,雍仲苯教源流等,都成为热贡神圣性的有力证明。这些传说增强了人们对热贡的认同感,还使人们相信人类、神灵、动物共同居住的热贡是一块充满神秘力量的福地。

曼荼罗化的地境虽然并不能改变现实中存在的地形地貌,但它却重新转化、排序分层了人与非人之间的关系。在曼荼罗化过程中,地方的神灵被转化为佛教的护法神,掌握佛法知识的人则能够借助仪式和特殊能力驯服、借用神灵的超自然能力,这一佛教转化也使人们有了安全感和满足感。而提到八大清净修行得道处等圣迹,既暗示着热贡是能够促成圣人精神成就的特定区域,也有助于人们能够在本土的宇宙世界中定位自己的地方。

四、结语

通过热贡”萨朵”,我们可以真切地感受到当地人对地方、宇宙、自我的深刻地方性知识。格尔茨认为,宗教中的神圣象征的作用在于合成一个民族的精神,包括人们的伦理道德、生活情调、审美情趣、品质与情绪,以及世界观,这些构成了人们认为的事物真正存在方式的图景和最富有包容力的秩序观念。①热贡”萨朵”即是一套整合了诸多文化元素的地方性知识的呈现,也是不同的意义系统相互沟通与对话的结果。这些赞词中格外强调了热贡非凡吉祥的宗教生态,意在营造热贡地方”完美”的宗教生态空间,告诉人们在此可以度过一种神圣的宗教生活。因此,”萨朵”从某种角度上说,是一种当地人对理想的、完美的热贡的建构和向往。赞词每在公众场合演说一次,都是为热贡自然生境注入意义的过程,其语言就会强化热贡作为福祉之源的神圣力量。相当于在用这些与生俱来的神圣语言和隐喻来净化本土空间,同时更为重要的是,这些赞词不仅是在赞美,更是在积极地创造。它们致カ于积极地创造出一个充满”祥兆''"福运''的本土环境,这也解释了为何一些本土知识群体将热贡解释为”梦想成真的金色谷地”的原因。所以说,这种认知在无形中为热贡后来的宗教发展,甚至是当地隆务囊索地方政权都提供了孕育土壤,这也是我们理解热贡独具地方特色多元化宗教共存、多民族共居历史语境,以及虽处汉藏边缘却维持一种古老的中心意识的地方政治运行机制的一种重要的视角。

综上所述,从当地人的文化认知和口头传承的热贡”萨朵”中,”热贡”这一地名在当地是一个记录地方知识的载体,更是一个可以用来唤起许多回忆和情感联结的高度复合的、指代性的集合体。正因为它蕴含了如此丰富多样的内涵,”热贡”从某种意义上讲,具有地理指示、历史记忆、环境适应、文化传承、社会内聚等重要功能,这些都深深根植在演讲者和听众的心里,延续到日常生活习惯、禁忌和日常生活中对环境的传统观念。热贡”萨朵"作为口头文本,以其强大的力量巩固和集合了景观在个人和文化方面所代表的如此多重的意义,所以具有诸多理解地方社会的积极功能。而”萨朵”口头文本的流传、演说者的表演、观看的群众,以及集体汇集的公众场域等诸要素共同整体性地呈现了热贡这一独特的、充满神圣性的地方性知识。

附:热贡地域赞

尊师释迦牟尼王

歌言所指大河流

名曰江河果弥水

实为黄河碧绿水

黄河右旋湾之中

玛卿雪山之东方

年俄拉玉泽之西

拉扎噶波之北方

宗喀吉日山之南

永恒大地之中心

热贡金色之谷地

上为岩峰青石据

中为高岗草甸围

下为石山密林盛

沟头左右各两河

四河江聚成大河

九河弯曲缓缓流

由南向北奔流急

东有达尔嘉魂湖

则是护贝龙王宫

百万空行栖居地

护贝女豪戏乐园

南有措钦美布湖

玛钦奔拉出生时

脐血洒地成为湖

西有郭纳魂池湖

山神地祇集聚处

神母乌玛照妖镜

善恶自明是法源

北有玉扎冬措湖

吉祥天母供养地

五色彩晕即为宫

密宗持法寄魂处

莲花显灵飞此地

降伏地祇与鬼神

伏藏圣地岩石下

此后过去不少时

修炼成就八大尊

云游各地修身处

静修被カ妙像生

此后过去若干年

藏地神主持莲花

尊师之身现此地

珠旺噶丹嘉措等

嘉措同名八圣人

高举佛法胜利幢

三宝净土满全域

光明贤劫此地涌

讲修之法弘扬处

众生获得解脱道

密宗金刚乘之法

精通成就持照者

应运而生己成群

一生成佛之妙法

大成光照圆满之

生起圆满次第法

修持秘诀道统扬

耶辛出辛囊辛等

自成苯教虽然多

本地所传雍仲苯

实为向善俗辛派

温塞沟也列其中

格宁苯之三教法

各自成统无纷争

自是教法中心域

此地盈满精华情

教法世俗俱兴盛

好似如意钵和盆

钵盖八幅车轮形

内满金银珍宝品

底子坚如金刚杵

比喻贴切又形象

不溢精华是瓶盖

原刊于《中国藏学》2024 年第 6 期,原文版权归作者及原单位所有,注释略。