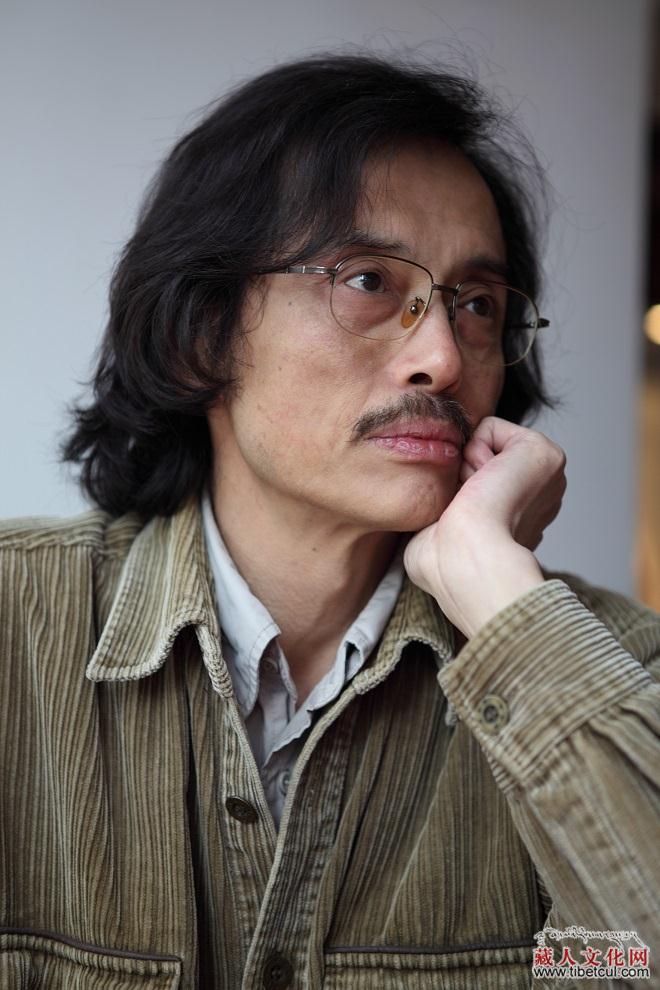

иүІжіўпјҢи—Ҹж—ҸпјҢ1956е№ҙз”ҹдәҺеӣӣе·қе·ҙеЎҳпјҢ1982е№ҙеҸ‘иЎЁдҪңе“ҒгҖӮдёҺжүҺиҘҝиҫҫеЁғгҖҒ马еҺҹзӯүдёҖйҒ“жҳҜ20дё–зәӘ80е№ҙд»ЈиҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙзҡ„йўҶеҶӣдәәзү©пјҢд»ЈиЎЁдҪңе“ҒжңүгҖҠеңҶеҪўж—ҘеӯҗгҖӢгҖҠе№»йёЈгҖӢгҖҠеңЁиҝҷйҮҢдёҠиҲ№гҖӢзӯүпјҢе°ҸиҜҙжӣҫиў«зҝ»иҜ‘жҲҗиӢұж–ҮгҖҒеҫ·ж–ҮгҖҒжі•ж–ҮгҖҒж„ҸеӨ§еҲ©ж–ҮгҖҒжҚ·е…Ӣж–ҮгҖҒеҢҲзүҷеҲ©ж–ҮгҖҒж—Ҙж–ҮзӯүеӨҡз§Қж–Үеӯ—гҖӮдё»зј–жңү"зҺӣе°јзҹіи—Ҹең°ж–Үдёӣ"гҖҠжҷәиҖ…зҡ„жІүй»ҳ•зҹӯзҜҮе°ҸиҜҙеҚ·гҖӢгҖҠжңҲе…үйҮҢзҡ„银еҢ •дёӯзҜҮе°ҸиҜҙеҚ·гҖӢгҖҠеүҚе®ҡзҡ„еҝөзҸ •иҜ—жӯҢеҚ·гҖӢгҖҠдҪ еңЁдҪ•ж–№иЎҢеҗҹ•ж•Јж–ҮеҚ·гҖӢзӯүеӣӣйғЁж–ҮйӣҶгҖӮе…ҲеҗҺеңЁиҘҝи—ҸеҒҡиҝҮдё“дёҡдҪң家е’ҢгҖҠиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰгҖӢеүҜдё»зј–гҖӮдёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—ҸдҪң家еӯҰдјҡеёёеҠЎзҗҶдәӢгҖӮзҺ°д»»гҖҠжҲҗйғҪж–ҮиүәгҖӢеүҜдё»зј–гҖӮ

жҳҹжңҹдёүзҡ„ж•…дәӢ

иҝҷдёӘж•…дәӢжҳҜжҲ‘д»ҺеӨ§жҳӯеҜәе№ҝеңәйҷ„иҝ‘зҡ„йңІеӨ©з”ңиҢ¶йҰҶйҮҢеҗ¬жқҘзҡ„гҖӮеҪ“ж—¶пјҢжҲ‘жӯЈеҗҢдёҖдҪҚжңӢеҸӢеңЁи°Ҳи®ә“е°ҸиҜҙдёӯзҡ„ж•…дәӢ”иҝҷдёӘиҜқйўҳв”Җв”ҖжҲ–и®ёжӯЈжҳҜеӣ дёәиҝҷдёҖзјҳж•…пјҢжҲ‘жүҚиҮід»Ҡд»ҚиғҪи®°дҪҸж•…дәӢзҡ„еӨ§иҮҙеҶ…е®№гҖӮеӨҸж—ҘйӣЁеҗҺзҡ„еӨ©з©әејӮеёёдё°еҜҢпјҢз©әж°”д№ҹжё…ж–°гҖӮеӨ§зәҰжҳҜиҒҠеҫ—жҠ•жңәпјҢжҲ‘зҡ„жңӢеҸӢй—®иүІжіўдҪ е№Іеҗ—дёҚеҶҷеҶҷж•…дәӢпјҹиҝҷдәӢжҲ‘дёҚжӯўдёҖж¬Ўең°жҚүж‘ёиҝҮпјҢйҡңзўҚеңЁдәҺжҲ‘д»Һе°Ҹе°ұдёҚе–ңж¬ўж•…дәӢгҖӮз»“жһңд»–иҜҙд»–д№ҹжҳҜиҝҷж ·д»Һе°Ҹе°ұдёҚе–ңж¬ўпјҢдҪҶжҳҜв”Җв”ҖиҜҙеҲ°иҝҷдёӘең°ж–№пјҢд»–жң¬еә”еҒңйЎҝдёҖдёӢпјҢи°ғж•ҙи°ғж•ҙжҖҒеәҰпјҢд»ҘйҒҝе…Қз»ҷдәәдёҖз§ҚзӢӮеҰ„иҮӘеӨ§зҡ„еҚ°иұЎпјҢеҸҜд»–еҚҙзӣҙж„Јж„Јең°иҜҙдҪҶжҳҜд»–еҚҙеҶҷдәҶпјҢиҖҢдё”еҶҷеҫ—йқһеёёжјӮдә®гҖӮд»–иҝҳиҜҙеҮЎдәӢеҸӘиҰҒжҲ‘们具еӨҮдәҶжңүе…іе®ғзҡ„зҹҘиҜҶд№ӢеҗҺпјҢе°ұеә”иҜҘиҜ•зқҖеҺ»еҒҡгҖӮд№ҹжҳҜдәӢжңүеҮ‘е·§пјҢд»–зҡ„иҝҷеҸҘиҜқжӯЈеҘҪиў«дёҖдёӘз«ҜзқҖиҢ¶жқҜд»ҺжҲ‘们жЎҢж—Ғз»ҸиҝҮзҡ„дәәеҗ¬еҲ°дәҶпјҢдәҺжҳҜдҫҝеңЁжҲ‘们зҡ„еҜ№йқўеқҗдәҶдёӢжқҘгҖӮ

“дёҚеҜ№дёҚеҜ№пјҢдёҚиҷ”иҜҡзҡ„дәәеҝөз»ҸпјҢиҝҳдёҚеҰӮиҷ”иҜҡзҡ„дәәе”ұжӯҢпјҢ”иҝҷдёӘдәәиҜҙгҖӮ

иҝҷдёӘдәәеӨ§зәҰеӣӣеҚҒеІҒе·ҰеҸіе№ҙзәӘпјҢдёӯзӯүдёӘеӨҙпјҢдёҚиғ–дёҚзҳҰгҖӮи·ҹи®ёеӨҡиҜҙд№Ұзҡ„д№Ўй—ҙиүәдәәдёҖж ·пјҢд»–зҡ„зӣ®е…үзӮҜзӮҜжңүзҘһпјҢдҪҶжіЁж„ҸеҠӣдёҚеӨ§йӣҶдёӯпјҢж—¶еёёжәңеҸ·пјҢеғҸжҳҜжҠҪз©әеҺ»и·ҹйӮЈдәӣдј еҘҮж•…дәӢдёӯзҡ„дәәзү©еҫ…дёҖдјҡе„ҝпјҢиҒҠиҒҠеӯҳеңЁд№ӢеӨ–зҡ„дәӢжғ…дјјзҡ„гҖӮ

д»–еҸ«жҳҹжңҹдёүгҖӮеңЁжҲ‘们еҪ“дёӯжңүи®ёеӨҡдәәйғҪжҳҜжҳҹжңҹдёүеҮәз”ҹзҡ„пјҢ他们еҪ“дёӯзҡ„и®ёеӨҡдәәдәҺжҳҜе°ұеҸ«еҒҡжҳҹжңҹдёүгҖӮжҲ‘иҜҙзҡ„жҳҜиҝҷдёҖдёӘпјҢд»–зҙ§жҺҘзқҖеҗ‘жҲ‘们讲иҝ°дәҶеҸҰдёҖдёӘеҸ«еҒҡжҳҹжңҹдёүзҡ„дәәзҡ„ж•…дәӢгҖӮ

дәӢе®һдёҠпјҢдёҘж јең°иҜҙиҝҷдёӘжҳҹжңҹдёүи®Іиҝ°зҡ„йӮЈдёӘжҳҹжңҹдёүе·Із»ҸдёҚжҳҜдәәдәҶпјҢеңЁд»–зәөиә«и·ідёӢжӮ¬еҙ–зҡ„еҲ№йӮЈй—ҙпјҢд»–дҫҝд»ҺжӯӨи„ұзҰ»дәҶдәәзҡ„з§ҚжҖ§пјҢжӯЈеҰӮжҲ‘们дәәзұ»еҪ“еҲқи„ұзҰ»дәҶзҢҝзҡ„з§ҚжҖ§дёҖж ·пјӣеҸӘдёҚиҝҮдёәдәҶиЎҢеҠЁж–№дҫҝпјҢд»–жңүж—¶д№ҹдёҚжӢ’з»қеҖҹз”ЁдёҖдёӢдәәзҡ„иәҜдҪ“гҖӮз”ұдәҺд»–еҢЎжү¶жӯЈд№үпјҢжңүдәәиҜҙд»–е№ҙиҪ»иӢұдҝҠпјҢйЈҺжөҒеҖңеӮҘпјӣзӣёеҸҚпјҢз”ұдәҺд»–жғ©жІ»йӮӘжҒ¶пјҢеҸҲжңүдәәиҜҙд»–йқўзӣ®зӢ°зӢһпјҢжңқеӨ©зҡ„йј»еӯ”йҮҢз§Ҝж»ЎдәҶй«ҳеҺҹзҡ„жІҷеңҹпјҢеҚҒеҲҶеЁҒжӯҰгҖӮиҝҷдәӣйғҪдёҚиҝҮжҳҜдәә们зҡ„жҸЈжөӢиҖҢе·ІпјҢеӣ дёәжҲ‘们и°Ғд№ҹж— жі•еңЁд»–ж¶ҲеӨұд№ӢеүҚи§ҒеҲ°д»–пјҢе°Ҫз®ЎеңЁжҲ‘们зҡ„дҝЎеҝөдёӯпјҢд»–йҡҸж—¶йғҪжңүеҸҜиғҪдёҺжҲ‘们дәӨиҮӮиҖҢиҝҮгҖӮд»–ж’¬ејҖйӮЈдәӣеҶҘйЎҪзҡ„еӨҙйў…пјҢжҙ’иҝӣжҷәж…§зҡ„йҳіе…үпјҢдҪҝиҝҷдәӣж„ҡжҳ§зҡ„дәәеҫҲеҝ«е°ұи„ұзҰ»дәҶж¬Іжңӣзҡ„иӢҰжө·гҖӮд»–еү–ејҖйӮЈдәӣжүҒе№ізҡ„и…№йғЁпјҢзҒҢе…Ҙз”ҹе‘Ҫзҡ„зҗјжөҶпјҢдҪҝиҝҷдәӣдёҚеӯ•зҡ„еҰҮеҘідёҚд№…д№ӢеҗҺдҫҝжІүжөёеңЁе“әд№ізҡ„е№ёзҰҸд№ӢдёӯгҖӮд»–дҪҝиҙӘе©Әд№Ӣдәәи„‘ж»ЎиӮ иӮҘпјҢе‘јеҗёеӣ°йҡҫгҖӮд»–и®©еҘҪиүІд№Ӣеҫ’зҳҰйӘЁе¶ҷеіӢпјҢдёӨзңјжҳҸиҠұгҖӮд»–……жҳҹжңҹдёүпјҒеңЁи®Іиҝ°д»–зҡ„ж•…дәӢд№ӢеүҚпјҢеҸҜеҲ«еҝҳдәҶдҪҝз”Ёдё–дёҠжңҖеҚҺдёҪе’ҢжңҖеҙҮ敬зҡ„иҜҚиҜӯеҗ‘д»–иЎЁзӨәзӨјиөһпјҒ

然иҖҢжңүи°ҒзӣёдҝЎпјҢжӯЈжҳҜиҝҷд№ҲдёҖдҪҚеҫ·ж–№иө„еңҶжҲҳж— дёҚиғңж— жҲ‘ж— иә«еҗүзҘҘиҮӘеңЁзҡ„жҳҹжңҹдёүпјҢеҺҹе…Ҳеұ…然жҳҜдёҖдёӘеҝғжҖ§ж®ӢеҝҚзҡ„еұ еӨ«пјҒеңЁд»–зҡ„еұ еҲҖдёӢдё§з”ҹзҡ„зҫҠеӯҗеӨҡеҫ—еғҸеӨ©дёҠзҡ„жҳҹжҳҹгҖҒең°дёҠзҡ„жІҷзІ’гҖҒеҘідәәзҡ„зңјжіӘгҖӮд»–жёҙжңӣдҪ“дјҡеҲҖе°–еҲәиҝӣзҫҠи„–еӯҗзҡ„зһ¬й—ҙйӮЈз§Қй“ӯеҝғеҲ»йӘЁзҡ„йңҮйўӨпјҢе°ұеғҸжңүдәӣз—…дәәеҝ…йЎ»жҢүж—¶жҺҘеҸ—з”өз–—гҖӮд»–дё“жіЁең°зҝ»жҗ…зқҖзҫҠиҶӣйҮҢзҡ„дә”и„Ҹе…ӯи…‘пјҢе°ұеғҸжңүдәӣдәәеңЁдҫҚеј„дёҖзӣҶзҫҺдёҪзҡ„йІңиҠұгҖӮж—¶иҖҢд»–д№ҹиҰҒж”ҫдёӢжүӢдёӯзҡ„жҙ»и®ЎпјҢзңӢдёҖдјҡе„ҝиў«ж•ҙйҪҗең°жҢӮеңЁй“ҒеӢҫдёҠзІҫиөӨжқЎжқЎзҡ„зҫҠеӯҗпјҢе°ұеғҸжҲ‘еңЁеҶҷдҪңеҠізҙҜж—¶пјҢеҚҒжңүе…«д№қиҰҒз«ҷеңЁйҳіеҸ°дёҠжңӣдёҖдјҡе„ҝеӨ©з©әдёӯиҮӘз”ұйЈҳйҖёзҡ„дә‘жңөгҖӮз”ұдәҺй•ҝжңҹжөёжіЎеңЁиЎҖжіҠд№ӢдёӯпјҢд»–йқ’зӯӢжҡҙзӘҒзҡ„еҸҢжүӢеғҸй№°зҲӘдёҖиҲ¬зІ—зіҷеүҘи„ұгҖӮз”ұдәҺиҝҮеӨҡең°ж‘„еҸ–иӮүйЈҹпјҢд»–и„ёдёҠй•ҝж»ЎдәҶз–ҷзҳ©пјҢйҡ”еҮ еӨ©е°ұжңүй»„иүІзҡ„ж¶ІдҪ“жөҒеҮәпјҢиҮӯдёҚеҸҜй—»гҖӮд»–зҡ„зҪӘеӯҪйӮЈд№Ҳж·ұйҮҚпјҢд»ҘиҮҙжҲ‘们еҪ“дёӯдёҖдәӣеҒ¶е°”зҠҜдәҶй”ҷиҜҜжҲ–иҖ…жҖҖз–‘иҮӘе·ұзҠҜдәҶй”ҷиҜҜпјҲжҲ‘们еҜ№зҪӘжҒ¶жңүзқҖж— з©·зҡ„жғіиұЎеҠӣпјүзҡ„дәәпјҢйғҪиғҪд»ҺеҜ№д»–зҡ„ж–ҪиҲҚиЎҢдёәдёӯиҺ·еҫ—и§Ји„ұгҖӮ

зңӢжқҘпјҢеҶҚд№ҹдёҚиғҪи®©д»–иҝҷж ·з»§з»ӯдёӢеҺ»дәҶгҖӮж„ҹи°ўдҪӣзҡ„её®еҠ©пјҢеңЁж–°зҡ„еұ е®°еӯЈиҠӮеҲ°жқҘзҡ„第дёҖеӨ©пјҢеҪ“д»–з«ҷеңЁиӮҘеЈ®зҡ„зҫҠзҫӨдёӯй—ҙиҝ«дёҚеҸҠеҫ…ең°е°ҶеҸӨй“ңиүІиҮӮиҶҖд»ҺиўҚиў–йҮҢжҠҪеҮәжқҘзҡ„ж—¶еҖҷпјҢдёҖеҸӘиҠұжҜҚзҫҠзӘҒ然жҠұдҪҸд»–зҡ„еҸҢи…ҝе“ӯдәҶиө·жқҘпјҢжіӘж°ҙж·Ӣж№ҝдәҶд»–йӮЈиў«йІңиЎҖжөҶжҙ—еҫ—зЎ¬йӮҰйӮҰзҡ„зҫҠжҜӣй•ҝзӯ’йқҙгҖӮйқўеҜ№иҝҷзӘҒеҸ‘зҡ„жһқиҠӮпјҢд»–еҸӘжҳҜзЁҚзЁҚжҳҫеҫ—жңүдәӣж…Ңд№ұгҖӮдәҺжҳҜпјҢиҠұжҜҚзҫҠдҫҝжӯўдҪҸе“ӯжіЈпјҢ“е’©в”Җв”Җ”ең°еӨ§еҸ«дёҖеЈ°пјҢ然еҗҺи№Ұи·іиө·жқҘпјҢд»ҘеӨҙжҚЈең°иҖҢжӯ»гҖӮе°ұиҝҷж ·пјҢд»–з»ҲдәҺйҶ’жӮҹдәҶпјҢдәҺжҳҜжӯ»еҺ»зҡ„иҠұжҜҚзҫҠдҫҝеҸҳжҲҗдёҖжңөеңЈжҙҒзҡ„иҺІиҠұпјҢжүҳзқҖд»–йЈһзҰ»дәҶеұ еңәгҖӮ

жҳҹжңҹдёүж”ҫдёӢеұ еҲҖд№ӢеҗҺпјҢиҝҷеә§е№іж—ҘйҮҢеғҸз§ӢеӨ©зҡ„ж№–ж°ҙдёҖж ·е№ійқҷе’Ңжё…жҫҲзҡ„еҹҺеёӮдҫҝеӨұеҺ»дәҶйҮҚеҝғдјјзҡ„ж‘Үжҷғиө·жқҘпјҢжө‘жө‘еҷ©еҷ©пјҢжІёеҸҚзӣҲеӨ©гҖӮиҝҷжҳҜе§Ӣж–ҷдёҚеҸҠзҡ„гҖӮжңүдёҖд»ҪжҠҘе‘Ҡз®ҖеҚ•жүјиҰҒең°жҸҸз»ҳдәҶеҪ“ж—¶зҡ„жғ…жҷҜпјҡз”ұдәҺжҳҹжңҹдёүзҡ„жёҺиҒҢпјҢдәәж°‘ж„ҹеҲ°йҘҘйҘҝе’ҢеҜ’еҶ·пјҢиҖҢд»…еӯҳдёӢжқҘзҡ„蔬иҸңеҸҲиў«зҫҠзҫӨжҠўйЈҹиҖҢе…үгҖӮйӮЈдәӣжӯ»йҮҢйҖғз”ҹзҡ„зҫҠеӯҗдҪ•зӯүзҢ–зӢӮпјҢе®ғ们жҜҒжҺүз§ҚжӨҚ蔬иҸңзҡ„жё©е®ӨпјҢеҠ«жҢҒйҖҡеҫҖжңәеңәе…¬и·ҜдёҠиҝҗйҖҒ蔬иҸңзҡ„иҪҰиҫҶпјҢз”ҡиҮідёҖеӨңд№Ӣй—ҙжҠҠдёҖ家“зү§ж°‘ж—…зӨҫ”йғҪз»ҷеҗғжҺүдәҶпјҢиҝҷ家旅зӨҫжҳҜеүҚжқҘжңқдҪӣе’Ңз»Ҹе•Ҷзҡ„дёңйғЁдәәдёәдәҶжҠөеҫЎй«ҳеҺҹзҡ„йЈҺеҜ’пјҢз”ЁжӢҫжқҘзҡ„зәёз®ұе’Ңж‘ҳжқҘзҡ„ж ‘жһқиҫӣиҫӣиӢҰиӢҰжҗӯжҲҗзҡ„дёҙж—¶дҪҸжүҖгҖӮ然иҖҢпјҢеҪ“他们еңЁдёҖдёӘйЈҺйӣӘдәӨеҠ зҡ„й»ҺжҳҺйҶ’жқҘж—¶пјҢеҸ‘зҺ°жҲҝеұӢдёҚзҝјиҖҢйЈһпјҢй“әж»ЎзҫҠзІӘиӣӢзҡ„йӣӘең°е°ұеғҸдёҖеј й•ҝж»ЎйӣҖж–‘зҡ„иҙөеҰҮдәәзҡ„и„ёгҖӮиҝҷд»ҪжҠҘе‘ҠжҳҜдёҖдҪҚйўҮжңүеҗҚж°”зҡ„专家撰еҶҷзҡ„пјҢд»–иҮҙеҠӣдәҺиҪ®еӣһеӯҰзҡ„з ”з©¶пјҢеёҢжңӣеңЁжңүз”ҹд№Ӣе№ҙдёәжҲ‘们в”Җв”ҖиҠёиҠёдј—з”ҹв”Җв”ҖжҸҗдҫӣеҮәдёҖйҒ“и®°еҝҶеүҚз”ҹд№ӢдәӢзҡ„з®ҖдҫҝиҖҢеҸҲ科еӯҰзҡ„е…¬ејҸпјҢиҖҢдёҚеҝ…еғҸзҺ°еңЁиҝҷж ·пјҢиҰҒжғіиҺ·еҫ—иҝҷз§ҚиғҪеҠӣе°ұеҫ—иҖ—еҺ»д»Ҡдё–зҡ„ж•ҙдёӘз”ҹе‘ҪеҺ»зЈЁзӮјзІҫзҘһгҖӮиҝҷдёҖиҜҫйўҳзҡ„е®һз”Ёд»·еҖје’ҢеҠҹеҲ©д»·еҖјпјҢдҝғдҪҝд»–йӮЈеҚҒж №жһҜзҳҰзҡ„жҢҮеӨҙйӯ”й¬јиҲ¬ең°еңЁз”өи„‘й”®зӣҳдёҠжҳјеӨңи·іи·ғгҖӮд»–иҝҳд»Һз”өи„‘дёӯжҸҗеҸ–дәҶжңү关他们в”Җв”Җжҳҹжңҹдёүе’ҢйӮЈдәӣзҫҠеӯҗв”Җв”ҖеүҚдё–зҡ„з§Қз§ҚеҠЈиҝ№пјҢдҪңдёәжҳҹжңҹдёүд№ӢжүҖд»Ҙеә”иҜҘеҪ“еұ еӨ«е’ҢзҫҠиӮүд№ӢжүҖд»ҘиҰҒиў«зҲұжҠӨз”ҹзҒөзҡ„дәә们еҗғжҺүзҡ„дҪҗиҜҒгҖӮиҝҷдёҖеҲҮпјҢд»–еңЁжҠҘе‘Ҡзҡ„з»“е°ҫйғЁеҲҶеҶҷйҒ“пјҢиҝһиҙҜеҫ—е°ұеғҸд»ҺеұұйЎ¶дёҠж»ҡдёӢжқҘзҡ„зҹіеӨҙпјӣйҡҫйҒ“д»ҺеұұйЎ¶дёҠж»ҡдёӢжқҘзҡ„зҹіеӨҙиҝҳиғҪеҶҚж»ҡеӣһеҺ»пјҹ

жҠҘе‘ҠйҖҒеҲ°еҪ“ең°ж”ҝеәңиҰҒе‘ҳзҡ„жүӢдёӯж—¶пјҢиҝҷдҪҚзІҫжҳҺиғҪе№Ізҡ„дәәжӯЈеёҰзқҖйҡҸе‘ҳиҰҒеҺ»еҸӮеҠ 科еӯҰ家代表еӨ§дјҡзҡ„ејҖ幕ејҸпјҢйј“йј“еӣҠеӣҠзҡ„е…¬ж–ҮеҢ…йҮҢеЎһзқҖй•ҝиҫҫдёҮиЁҖзҡ„й“…еҚ°и®ІиҜқзЁҝпјҢйӮЈдәӣиү°ж¶©зҡ„жңҜиҜӯжҠҠд»–з»“з»“е®һе®һең°жҠҳи…ҫдәҶдёҖдёӘжҷҡдёҠгҖӮ

“иҝҷжҳҜдёӘз”ҹжҖҒе№іиЎЎзҡ„й—®йўҳпјҢ”д»–з”Ёеӣ зјәе°‘зқЎзң иҖҢеёғж»ЎиЎҖдёқзҡ„зңјзқӣзңӢе®Ңиҝҷд»ҪжҠҘе‘ҠеҗҺиҜҙпјҢ然еҗҺе‘Ҫд»ӨеҸёжңәжҺүиҪ¬иҪҰеӨҙпјҢзӣҙй©ұжҳҹжңҹдёүзҡ„дҪҸжүҖгҖӮ

дҪҶжҳҜ他们жқҘжҷҡдәҶгҖӮйӮЈжңөиҺІиҠұжҠҠжҳҹжңҹдёүжүҳеӣһ家еҗҺпјҢеҸҲеҸҳжҲҗдәҶдёҖеј жқҫиҪҜжё©жҡ–зҡ„еәҠпјҢиҝ«дҪҝжҳҹжңҹдёүеңЁдёҠйқўжҳҸзқЎдәҶдёүеӨ©дёүеӨңпјҢдҪҝд»–дёҚиғҪдәІзңјзңӢеҲ°йӮЈдәӣз”ұдәҺйҘҘйҘҝиҖҢж—Ҙи§Ғж¶ҲзҳҰзҡ„дәә们пјҢеӣ дёәд»–зҺ°еңЁе·Із»ҸеҲқжӯҘең°е…·еӨҮдәҶжҖңжӮҜеҝғгҖӮеҸҰеӨ–пјҢд»–иҝҳеҝ…йЎ»еңЁзқЎзң дёӯжҺҘеҸ—дёҖдёӘеӨҙдёҠзҪ©зқҖзҙ«иүІе…үжҷ•зҡ„еңЈиҙӨе…ідәҺе®Үе®ҷеҘҘз§ҳзҡ„еҗҜи’ҷж•ҷиӮІгҖӮдёүеӨ©дёүеӨңзҡ„ж—¶й—ҙе®һеңЁеӨӘзҹӯдәҶгҖӮеҲҶжүӢж—¶пјҢеңЈиҙӨд»Һй•ҝиў–дёӯжҠҪеҮәдёҖе№…з”»гҖӮз”»дёӯпјҢдёҖеә§жӮ¬еҙ–дј«з«ӢеңЁжҳҺеӘҡзҡ„йҳіе…үдёӢпјҢжӮ¬еҙ–дёҠйІңиҠұзӣӣејҖпјҢзҷҫйёҹжӯҢе”ұгҖӮеңЈиҙӨжҢҮзқҖиҝҷе№…з”»еҜ№д»–иҜҙпјҡ“дҪ зҡ„еҪ’е®ҝеңЁиҘҝеҚ—ж–№пјҢеңЁиҝҷйҮҢгҖӮ”дәҺжҳҜд»–йҶ’жқҘд№ӢеҗҺпјҢе°ұеҮәеҸ‘дәҶгҖӮ

дёәдәҶиЎЁзӨәиөҺзҪӘпјҢд»–жҳҜеҸҚзјҡеҸҢжүӢгҖҒеҖ’йӘ‘зқҖжҜӣй©ҙзҰ»ејҖеҹҺеёӮзҡ„пјҢиҝҮеҺ»еңЁд»–иә«еүҚпјҢжңӘжқҘеңЁд»–иә«еҗҺгҖӮй»‘еӨңиҝҳжІЎжңүе®Ңе…ЁиҝҮеҺ»пјҢеҮ йў—ж®ӢжҳҹжҢӮеңЁж·Ўйқ’иүІеӨ©з©әдёҠпјҢд№…з—…еҲқж„ҲиҲ¬иӢҚзҷҪе’Ңжҹ”ејұгҖӮеңЁеёӮйғҠзҡ„е°ҸеұұеқЎдёҠпјҢд»–жҢЈејҖеҸҢжүӢпјҢи·ідёӢжҜӣй©ҙпјҢеҫ’жӯҘжңқиҘҝеҚ—ж–№еҗ‘иө°еҺ»гҖӮ

д»–еңЁиҚ’еҮүзҡ„й«ҳеҺҹдёҠй•ҝйҖ”и·Ӣж¶үпјҢдёҖи·ҜдёҠдёҚд»…иҰҒе…ӢжңҚдәәзұ»еҸҜиғҪйҒҮеҲ°зҡ„з§Қз§Қеӣ°йҡҫе’ҢеҚұйҷ©пјҢиҝҳиҰҒжҺҘеҸ—еңЁд»–дёҚз»Ҹж„Ҹзҡ„ж—¶еҖҷдҪӣзҘ–еҜ№д»–зҡ„иҖғйӘҢгҖӮиҝҷеӨ©пјҢд»–жӯЈеңЁиө¶и·ҜпјҢеӨ©з©әзӘҒ然дёӢиө·дәҶз“ўжіјеӨ§йӣЁпјҢдҫҝеҠ еҝ«и„ҡжӯҘжңқйҷ„иҝ‘зҡ„дёҖдёӘжқ‘еә„иө°еҺ»гҖӮеҸҰдёҖдёӘдәәиө°еңЁд»–еүҚйқўпјҢжҳҜдёӘзҡ®иҙ§е•ҶгҖӮйҖҡеёёжғ…еҶөдёӢпјҢиҝҷз§ҚдәәеңЁд№Ўй—ҙе°ҸйҒ“дёҠзӘңжқҘзӘңеҺ»ж—¶жҖ»жҳҜиӮ©жҢӮжүӢжҸҗзҡ„еёҰзқҖ收жқҘзҡ„зҡ®иҙ§пјҢдҪҶзңјдёӢжҳҜж·ЎеӯЈпјҢд»–дёӨжүӢз©әз©әгҖӮеңЁжқ‘еҸЈпјҢзҡ®иҙ§е•ҶзңӢи§ҒдёҖе°ҠдҪӣеғҸиў«йҒ—ејғеңЁи·Ҝж—ҒпјҢйӣЁзӮ№еғҸиөӣ马дјҡзҡ„马蹄дёҖиҲ¬жҖҘйӘӨең°жү“еңЁе®ғиә«дёҠгҖӮд»–иҜҙпјҡ“е“Ұе‘Җе‘ҖпјҢеӨҡд№ҲеҸҜжҖңе‘ҖпјҒ”然еҗҺеӣӣеӨ„еҜ»жүҫпјҢжІЎжңүжүҫеҲ°дёҖ件еҸҜд»Ҙз”ЁжқҘйҒ®йӣЁзҡ„дёңиҘҝпјҢдҫҝж— еҸҜеҘҲдҪ•ең°иө°иҝӣдәҶжқ‘еә„гҖӮжҳҹжңҹдёүд№ҹзңӢи§ҒдәҶйӣЁдёӯзҡ„дҪӣеғҸпјҢд»–иҜҙпјҡ“е“Ұе‘Җе‘ҖпјҢеӨҡд№ҲеҸҜжҖңе‘ҖпјҒ”’然еҗҺеӣӣеӨ„еҜ»жүҫпјҢеҗҢж ·жІЎжңүеҸ‘зҺ°дёҖ件еҸҜд»Ҙз”ЁжқҘйҒ®йӣЁзҡ„дёңиҘҝгҖӮд»–зҠ№иұ«дәҶдёҖдјҡе„ҝпјҢдҫҝи„ұдёӢдёҖеҸӘеҸҲи„ҸеҸҲиҮӯзҡ„йқҙеӯҗжҠҠдҪӣеғҸзҪ©дёҠпјҢ然еҗҺиөӨзқҖдёҖеҸӘи„ҡиө°иҝӣдәҶжқ‘еә„гҖӮ

д»–дҝ©иҝӣжқ‘еҗҺдёҚд№…пјҢжқ‘й•ҝдҫҝйҖҡиҝҮдёҖдёӘеҘҮжҖӘзҡ„з”өиҜқзҹҘйҒ“дәҶиҝҷ件дәӢжғ…гҖӮйӮЈдёӘжү“з”өиҜқзҡ„йҷҢз”ҹдәәиӮҜе®ҡжӢҘжңүиҮій«ҳж— дёҠзҡ„жқғеҠӣпјҢдҪҶд»–дёӢиҫҫе‘Ҫд»Өж—¶еҚҙдёҚеғҸеҫҖеёёеҗ¬еҲ°зҡ„йӮЈж ·жҖ»жҳҜеӨ§еЈ°еҗјеҸ«пјҢиҖҢжҳҜжҹ”е’Ңеҫ—еғҸзҫҠзҫ”зҡ®пјҢдҪҝдәәеҗ¬дәҶе°ұжғіжөҒжіӘе’ҢиҶңжӢңгҖӮ

дёҖеҗ‘иЎҢдәӢи°Ёж…Һзҡ„жқ‘й•ҝеҗҗзқҖиҲҢеӨҙеҗ¬е®ҢдәҶз”өиҜқгҖӮж”ҫдёӢеҗ¬зӯ’еҗҺпјҢд»–з«ӢеҚіжҙҫдәәеңЁдёҖдёӘеҜЎеҰҮзҡ„иў«зӘқйҮҢжүҫеҲ°зҡ®иҙ§е•ҶпјҢжҢҮеҮәдәҶд»–зҡ„й”ҷиҜҜпјҢ并зҪҡд»–з»ҷжқ‘дёӯдёҖдҪҚеӯӨеҜЎиҖҒдәәйһЈдёүеӨ©зҡ„зҫҠзҡ®гҖӮзҡ®иҙ§е•ҶеҜ№жӯӨж„ҹеҲ°йқһеёёеҶ…з–ҡпјҢдҪҶеҪ“д»–еңЁеҲҶдёҚжё…жҳҜз”·жҳҜеҘігҖҒзҡұзҡұе·ҙе·ҙзј©жҲҗдёҖеӣўзҡ„еӯӨеҜЎиҖҒдәәзҡ„зӣ‘и§ҶдёӢе№Іжҙ»ж—¶пјҢеҝғйҮҢеҸҲзӣҳз®—иө·иҝҷдәӣзҡ®иҙ§зҡ„д»·ж јжқҘдәҶгҖӮ

жқ‘й•ҝеҸҲжҙҫдәәеңЁдёҖдёӘзҫҠеңҲйҮҢжүҫеҲ°дәҶжҳҹжңҹдёүпјҢдёәдәҶиЎЁзӨәеҜ№д»–зҡ„еҙҮ敬пјҢдё“й—Ёжӣҝд»–ж‘ҶдәҶдёҖжЎҢдё°зӣӣзҡ„е®ҙеёӯгҖӮе®ҙеёӯдёҠпјҢжқ‘й•ҝе»әи®®жҠҠйӮЈеҸӘдёҚеҗҢеҜ»еёёзҡ„йқҙеӯҗдәӨз»ҷеҜәеәҷдҝқеӯҳпјҢйӮЈйҮҢиҝҳдҝқеӯҳзқҖи®ёеӨҡеҚҒеҲҶжңүж„Ҹд№үзҡ„дёңиҘҝпјҢеҰӮдәҢеҚҒдё–зәӘеҲқдёҖдҪҚжҠ—еҮ»еӨ–жқҘдҫөз•Ҙзҡ„иӢұйӣ„дҪҝз”ЁиҝҮзҡ„дёҖжҲӘзҒ«й“іпјҢз”ҹдә§дә’еҠ©ж—¶жңҹдёҖдҪҚеҠіжЁЎдҪҝз”ЁиҝҮзҡ„дёҖжҠҠоЎҸеӨҙд»ҘеҸҠеҺҶе№ҙжқҘеҗ„зә§ж”ҝеәңйўҒеҸ‘зҡ„еҘ–зҠ¶е’Ңй”Ұж——зӯүзӯүгҖӮеҸҜжҳҜеқҗеңЁе®ҙеёӯдёҠдёҚеҗғд№ҹдёҚе–қзҡ„жҳҹжңҹдёүиҜҙпјҡ“е°Ҡ敬зҡ„жқ‘й•ҝе•ҠпјҢе®һеңЁеҜ№дёҚиө·гҖӮиҢ«иҢ«еӨ§жө·дёӯпјҢдёҖеҸӘе°ҸиҲ№иҰҒжғій©°еҗ‘еҪјеІёпјҢйқ зҡ„жҳҜдёӨеҸӘжөҶпјҢиҖҢжҲ‘жҳҹжңҹдёүеҚғиҫӣдёҮиӢҰеҺ»еҜ»жүҫеҪ’е®ҝпјҢиҝҳиҰҒйқ иҝҷеҸҢйқҙеӯҗгҖӮ”жқ‘й•ҝи§Ғд»–иҜҙеҫ—иҜҡжҒіпјҢе°ұдёҚеҶҚеқҡжҢҒдәҶпјҢдҪҶдёҖиҝһеҘҪеҮ еӨ©д»–йғҪеңЁдёәеӨұеҺ»дәҶдёҖ件зәӘеҝөе“Ғж„ҹеҲ°жғӢжғңгҖӮ

д»–и·ЁиҝҮд№қеҚҒд№қжқЎжІіпјҢжқҘеҲ°дёҖеә§еұұдёӢгҖӮд»–еқҗеңЁдёҖжЈөж ‘дёӢжӯҮжҒҜпјҢеҶ¬еӨ©еғҸеЁҒдёҘзҡ„е·«еёҲдёҖж ·еңЁз§ҜйӣӘзҡ„еұұеі°дёҠжқҝзқҖеҶ·жЈ®зҡ„йқўеӯ”гҖӮд»–еҲҡиҰҒз«ҷиө·жқҘ继з»ӯиө¶и·ҜпјҢзӘҒ然ж„ҹеҲ°и¶іеә•жңүдәӣеҸ‘з—’гҖӮд»–и„ұжҺүз ҙзғӮдёҚе Әзҡ„йқҙеӯҗдёҖзңӢпјҢдёҖеҸӘиқҺеӯҗи¶ҙеңЁд»–зҡ„и¶іеә•дёҠпјҢйӮЈжЁЎж ·е„ҝй•ҝеҫ—е°ұжҳҜдёҖзҷҫжқЎиҲҢеӨҙд№ҹиҜҙдёҚе®Ңе®ғзҡ„дё‘йҷӢгҖӮжғіеҲ°еҲҡжүҚйҷ©дәӣжҠҠиҝҷеҸӘиқҺеӯҗиё©жӯ»еңЁи„ҡдёӢпјҢд»–дёҚзҰҒжғҠеҮәдәҶдёҖиә«еҶ·жұ—гҖӮд»–зңӢдәҶзңӢеӨ©иүІпјҢжү“з®—зӯүиқҺеӯҗиө°ејҖеҗҺеҶҚеҗҜзЁӢгҖӮеҸҜжҳҜпјҢеӨӘйҳіеҒҸиҘҝж—¶иқҺеӯҗд»Қи¶ҙеңЁд»–зҡ„и„ҡеә•дёҠдёҚеҠЁгҖӮд»–иҜҙпјҡ“иқҺеӯҗиқҺеӯҗпјҢеҝ«еҝ«еӣһ家еҗ§пјҢдҪ зҡ„зҲ¶жҜҚзқҖжҖҘдәҶгҖӮ”иқҺеӯҗиҜҙпјҡ“жҲ‘жІЎжңүзҲ¶жҜҚгҖӮ”жІЎжңүеҠһжі•пјҢд»–еҸӘеҘҪеқҗеңЁж ‘дёӢиҝҮдәҶдёҖеӨңгҖӮ

第дәҢеӨ©пјҢеӨӘйҳіиҗҪеұұдәҶпјҢиқҺеӯҗд»Қи¶ҙеңЁд»–зҡ„и„ҡеә•дёҠдёҚеҠЁгҖӮд»–иҜҙпјҡ“иқҺеӯҗиқҺеӯҗпјҢеҝ«еҝ«еӣһ家еҗ§пјҢдҪ зҡ„е„ҝеҘізқҖжҖҘдәҶгҖӮ”иқҺеӯҗиҜҙпјҡ“жҲ‘жІЎжңүе„ҝеҘігҖӮ”жІЎжңүеҠһжі•пјҢд»–еҸҲеқҗеңЁж ‘дёӢиҝҮдәҶдёҖеӨңгҖӮ

第дёүеӨ©пјҢиқҺеӯҗиҝҳжҳҜи¶ҙеңЁд»–зҡ„и„ҡеә•дёҠдёҚж„ҝзҰ»еҺ»гҖӮеӨңиүІйҷҚдёҙдәҶпјҢеҜ’йЈҺеңЁеұұи°·дёӯжҖ’еҸ·гҖӮд»–ж„ҹеҲ°еҸҲеҶ·еҸҲеӣ°пјҢдёәдәҶйҒҝе…ҚеңЁжҳҸзқЎдёӯиҜҜдјӨиқҺеӯҗпјҢд»–и§ЈдёӢи…°еёҰжҠҠи„ҡжӢҙеңЁж ‘жһқдёҠгҖӮиқҺеӯҗз»ҲдәҺиў«жү“еҠЁдәҶпјҢеҸҳжҲҗдёҖдёӘзҫҺдёҪзҡ„姑еЁҳйЈһиҝӣдәҶеӨңз©әгҖӮ

д»–зҝ»иҝҮд№қеҚҒд№қеә§еұұпјҢжқҘеҲ°дёҖжқЎжІіиҫ№гҖӮд»–еқҗеңЁдёҖеқ—зҹіеӨҙдёҠжӯҮжҒҜпјҢжҳҘеӨ©еғҸж— еҝ§ж— ж„Ғзҡ„е°Ҹ马驹дёҖиҲ¬еңЁз»ҝиҢөиҢөзҡ„жІіж»©дёҠж¬ўи·ігҖӮд»–еҲҡиҰҒз«ҷиө·жқҘ继з»ӯиө¶и·ҜпјҢзӘҒ然д»ҺжІіеҜ№еІёдј жқҘдёҖеЈ°жӢӣе‘јгҖӮд»–еҫӘеЈ°жңӣеҺ»пјҢзңӢи§ҒдёҖдҪҚзҫҺдёҪзҡ„姑еЁҳгҖӮеҘ№зҡ„и„ёеәһеғҸеҚҒдә”зҡҺжҙҒзҡ„жңҲдә®пјҢеӨҙеҸ‘еғҸеӨҸеӨ©иҢӮзӣӣзҡ„马兰пјҢиә«жқҗеғҸжҳҘеӨ©жҹ”иҪҜзҡ„з«№еӯҗпјҢеҘ№жүӯеҠЁзқҖзЈЁзӣҳдёҖиҲ¬е®ҪеӨ§зҡ„еұҒиӮЎд»ҺжЎҘдёҠиө°иҝҮжқҘпјҢйўӨжӮ жӮ зҡ„еҸҢд№іеғҸжІійқўдёҠдёӨеҸӘжө®жі…зҡ„й»„йёӯгҖӮ

“жҳҘеӨ©жқҘдәҶпјҢз”ҹе‘ҪеңЁеӣӣйқўе…«ж–№еӨҚиӢҸпјҢи®©дәәж„ҹеҲ°жӢҘжҢӨпјҢ”еҘ№иө°еҲ°жҳҹжңҹдёүзҡ„йқўеүҚиҜҙпјҢеЈ°йҹіи„Ҷејұеҫ—е°ұеғҸзӢӮйЈҺдёӯзҡ„зӮҠзғҹпјҢдҪҶжІіж°ҙеҚҙеӣ жӯӨиҖҢжҺҖиө·дәҶеұӮеұӮжіўжөӘгҖӮ“иҜ·й—®е…Ҳз”ҹд»Һе“ӘйҮҢжқҘпјҢеҲ°д»Җд№Ҳең°ж–№еҺ»пјҹ”

“жҲ‘д»Һиә«еҗҺжқҘпјҢеҲ°еүҚж–№еҺ»пјҢ”жҳҹжңҹдёүиҜҙгҖӮ“жҳҘеӨ©е’Ңз”ҹе‘ҪдҪҝдәәж„ҹеҲ°ж¬Јж…°пјҢ姑еЁҳгҖӮ”

姑еЁҳеҗ¬еҗҺпјҢи„ёдёҠйңІеҮәеҺҢжҒ¶зҡ„зҘһжғ…пјҢдҪҶеҫҲеҝ«е°ұе Ҷж»ЎдәҶ笑容пјҢжңҖеҗҺеҸҲдјӨеҝғең°е“ӯдәҶпјҢиҝһжІіж°ҙд№ҹйҡҸд№Ӣе‘ңе’Ҫиө·жқҘгҖӮ

“иҜ·й—®е§‘еЁҳжңүд»Җд№ҲеҝғдәӢпјҢ”жҳҹжңҹдёүиҜҙпјҢ“дёәд»Җд№ҲзӢ¬иҮӘдёҖдәәеңЁиҚ’йғҠйҮҺеӨ–иЎҢиө°пјҹ”

姑еЁҳиҜҙпјҡ“е°Ҡ敬зҡ„д»Һиә«еҗҺжқҘеҲ°еүҚж–№еҺ»зҡ„е…Ҳз”ҹе•ҠпјҢжҲ‘жң¬жҳҜдёҖдҪҚеӢӨеҠіе–„иүҜзҡ„еҶң家еҘіпјҢйЎ¶зқҖзғҲж—ҘиҖ•з§ҚпјҢжҠ«зқҖжҳҹжҳҹзәәз»ҮпјҢдёҖе№ҙеӣӣеӯЈд»ҺдёҚй—ІжҡҮгҖӮеӣ йҡҸзҲ¶жҜҚеүҚеҺ»йҒҘиҝңзҡ„еҜәеәҷиҝҳж„ҝпјҢдёҚеҫ—дёҚзҰ»ејҖжқҫиҖізҹіиҲ¬зҫҺдёҪзҡ„家乡гҖӮи°ҒжғіеҲ°пјҢеңЁйҖ”з»ҸжӯӨең°ж—¶з«ҹ然йҒҮдёҠдәҶдёҖдјҷејәзӣ—пјҢ他们жҠўиө°дәҶжҲ‘们дҫӣеҘүз»ҷиҸ©иҗЁзҡ„й’ұиҙўдёҚиҜҙпјҢиҝҳејәиҝ«жҲ‘зҲ¶жҜҚеҺ»еҒҡ他们дёҚзҹҘеҠізҙҜзҡ„зүӣ马пјҢејәиҝ«жҲ‘еҺ»еҒҡ他们еҶ¬жҡ–еӨҸеҮүзҡ„еәҠеһ«гҖӮиҢ«иҢ«й»‘еӨңпјҢд»Җд№Ҳж—¶еҖҷжүҚиғҪйҮҚи§Ғе…үжҳҺе•ҠпјҹеңЁдёҖдёӘжІЎжңүжңҲдә®зҡ„жҷҡдёҠпјҢжҲ‘з»ҲдәҺйҖғеҮәдәҶйӯ”жҺҢпјҢеңЁиҝҷйҮҢзӯүеҫ…дёҖдҪҚиғҪеӨҹж•‘еҮәжҲ‘зҲ¶жҜҚзҡ„жҒ©дәәгҖӮ”

е°Ҫз®ЎжҳҹжңҹдёүжҜҸйҖҡиҝҮдёҖж¬ЎдҪӣзҘ–зҡ„иҖғйӘҢйғҪдјҡиҺ·еҫ—дёҖд»Ҫжҷәж…§пјҢдҪҶд»–иҝҳжҳҜиў«ж¬әйӘ—дәҶгҖӮ他们жқҘеҲ°дёҖдёӘжІіеҝғеІӣдёҠпјҢиҝҷйҮҢй•ҝеӨңжј«жј«пјҢжІЎжңүзҷҪжҳјгҖӮеңЁиҝҷйҮҢз”ҹжҙ»зҡ„еұ…ж°‘дёҚиҖ•з§Қд№ҹдёҚзәәз»ҮпјҢжҜҸж—¶жҜҸеҲ»йғҪеңЁдҪҺзҹ®зҡ„дёӣжһ—йҮҢеӢӨеҘӢең°дәӨеӘҫпјҢдёҖе…·е…·зҪӘжҒ¶зҡ„иғҙдҪ“еғҸиҗӨзҒ«иҷ«дёҖж ·еңЁжһқжқҲй—ҙй—ӘзғҒпјҢж·«иҚЎзҡ„зӢҺжҳөеЈ°йҳөйҳөдј жқҘпјҢж¬ўд№җиҖҢеҸҲз—ӣиӢҰгҖӮжҳҹжңҹдёүеҒңдёӢжқҘеғҸзҹіеӨҙдёҖж ·дёҚеҠЁдәҶпјҢеӣ дёәд»–дёҖиҝҲжӯҘдҫҝеҸҜиёўеҲ°дёҖжқЎеғҸжӢЁеҠЁзҡ„зҗҙејҰдёҖиҲ¬йңҮйўӨзҡ„еӨ§и…ҝпјҢдёҖжҠ¬жүӢдҫҝеҸҜи§ҰеҲ°дёҖеҸӘеғҸжҖ’ж”ҫзҡ„йІңиҠұдёҖиҲ¬жё©йҰЁзҡ„д№іжҲҝгҖӮд»–й—ӯдёҠзңјзқӣпјҢеҸҢжүӢеҗҲеҚҒж”ҫеңЁиғёеүҚгҖӮд»–йҮҮеҸ–иҝҷдёӘе§ҝеҠҝ并дёҚжҳҜиҰҒзҘ·е‘ҠпјҲиҝ„д»Ҡдёәжӯўв”Җв”ҖжҲ–и®ёзӣҙеҲ°ж°ёиҝңв”Җв”Җд»–иҝһдёҖдёӘе®Үзҡ„з»Ҹж–Үд№ҹжІЎжңүеҝөиҝҮпјүпјҢиҖҢжҳҜж…Ңд№ұдёӯжң¬иғҪең°и§үеҫ—иҝҷз§ҚеҪўејҸиғҪд»Һе®ўи§ӮдёҠжҠҠд»–еҜ№зү©иҙЁдё–з•ҢпјҲиҝҷдёӘдё–з•ҢзҺ°еңЁжӯЈд»ҘеүҚжүҖжңӘжңүзҡ„ж–№ејҸеЁҒиғҒзқҖд»–пјүзҡ„ж„ҹзҹҘеәҰйҷҚеҲ°жңҖдҪҺпјҢдҪҝд»–жңүеҸҜиғҪеңЁжңҖзҹӯзҡ„ж—¶й—ҙеҶ…е’ҢжңҖдёҚеҸҜйқ зҡ„еңәеҗҲдёӢпјҢе№»жғіеҮәдёҖдәӣд»ӨдәәдҪңе‘•зҡ„дёңиҘҝпјҢд»ҘеҜ№жҠ—жқҘиҮӘдёӣжһ—йҮҢзҡ„е·ЁеӨ§иҜұжғ‘гҖӮд»–жғіиө·дәҶжҡҙејғеңЁиЎ—еӨҙзҡ„и…җзғӮзҡ„зӢ—е°ёжҲ–иҖ…иҢ…еқ‘йҮҢиӮҘзЎ•еҫ—йҖҡдҪ“еҸ‘дә®зҡ„иӣҶиҷ«гҖӮд»–зҡ„й•Үе®ҡдҪҝ姑еЁҳзҫһ愧йҡҫеҪ“пјҢеҸҳжҲҗдёҖеҸӘдё‘йҷӢзҡ„иқҺеӯҗй’»иҝӣдәҶзҹізјқгҖӮ

иҝҷе№ҙеӨҸеӯЈзҡ„зӣёеҪ“й•ҝдёҖж®өж—¶й—ҙпјҢжҳҹжңҹдёүйғҪжҳҜеңЁеұұжҙһйҮҢеәҰиҝҮзҡ„пјҢеӣ дёәиҝҷж—¶еҖҷйҒ“и·ҜдёҠзҡ„жҳҶиҷ«еҫҲеӨҡпјҢиЎҢиө°ж—¶дјҡиҜҜжқҖз”ҹзҒөгҖӮдёәдәҶиҝҪеӣһиҝҷдәӣж—ҘеӯҗпјҢзҺ°еңЁд»–жҳјеӨңе…јиЎҢпјҢеңЁдёҖдёӘиҚ’ж— дәәзғҹзҡ„ең°ж–№зӘҒ然ж„ҹеҲ°йҘҘжёҙйҡҫиҖҗгҖӮд»–еҺ»е–қж°ҙпјҢжІЎжғіеҲ°е–қзҡ„еҚҙжҳҜзүӣеҘ¶пјӣд»–еҸҲжҠ“дәҶдёҖжҠҠжіҘеңҹжқҘеҗғпјҢжІЎжғіеҲ°еҗғзҡ„еҚҙжҳҜзіҢзІ‘гҖӮеҗғйҘұе–қи¶іеҗҺпјҢд»–дҫҝиәәдёӢзқЎзқҖдәҶгҖӮ

д»–иҝҷдёҖи§үи¶іи¶ізқЎдәҶдёғдёғеӣӣеҚҒд№қеӨ©пјҢйҶ’жқҘж—¶еҸ‘зҺ°иҮӘе·ұжӯЈиә«еӨ„дёҖеә§жӮ¬еҙ–д№ӢдёҠгҖӮиҝҷйҮҢйҳіе…үжҳҺеӘҡеҚҙжІЎжңүжҠ•дёӢд»–зҡ„иә«еҪұпјҢиҝҷйҮҢйІңиҠұзӣӣејҖеҚҙй—»дёҚеҲ°иҠійҰҷпјҢиҝҷйҮҢзҷҫйёҹж¬ўе”ұеҚҙеҗ¬дёҚи§ҒеЈ°йҹігҖӮд»–д»ҝдҪӣзҪ®иә«еңЁдёҖе№…з”»дёӯгҖӮиҝҷе°ұжҳҜиҜҙпјҢд»–е·Із»ҸеҲ°иҫҫзӣ®зҡ„ең°дәҶпјҢд»–е°Ҷд»ҺиҝҷйҮҢи·ідёӢеҺ»пјҢз»“жқҹиҮӘе·ұзҪӘжҒ¶зҡ„дёҖз”ҹгҖӮ

然иҖҢ他并没жңүжӯ»еҺ»гҖӮи·ҹиҮӘ然иҗҪдҪ“зҡ„规еҫӢзӣёеҸҚпјҢд»–и¶ҠжҺҘиҝ‘еҙ–еә•пјҢеқ иҗҪзҡ„йҖҹеәҰи¶Ҡж…ўпјҢжңҖеҗҺз«ҹ然йЈҳеҚҮиө·жқҘпјҢжңқеҜ№йқўеұұдёҠйЈһеҺ»гҖӮ

д»–еҒңеңЁдёҖеқ—жҢӮж»ЎйЈҺ马旗зҡ„е·ЁзҹідёҠпјҢеҲҡеӣһиҝҮзҘһжқҘпјҢдҫҝеҗ¬и§ҒжңүдәәеңЁеҗ‘д»–иЎҢзӨјгҖӮжқҘдәәжҳҜдёӘиӢҰиЎҢеғ§пјҢеҲҡжүҚд»–жӯЈеңЁйҷ„иҝ‘зҡ„еұұжҙһйҮҢдҝ®зӮјпјҢзӘҒ然еҗ¬еҲ°дёҖйҳөи·ҹз§ғ鹫е’Ңд№ҢйёҰйЈһиҝҮж—¶дёҚеҗҢзҡ„еЈ°йҹіпјҢдәҺжҳҜжҺЁејҖж°”зӘ—еҗ‘еӨ©з©әеј жңӣпјҢжҒ°еҘҪзӣ®зқ№дәҶжҳҹжңҹдёүйЈһзҝ”ж—¶зҡ„иӢұе§ҝпјҢдҫҝиҝҪдәҶдёҠжқҘгҖӮд»–иҜҙпјҡ

“е°Ҡ敬зҡ„еӨ§еёҲпјҢжҲ‘жҳҜдёҖдёӘжҷ®жҷ®йҖҡйҖҡзҡ„еҮә家дәәпјҢдёәдәҶи„ұзҰ»е°ҳдё–й—ҙзҡ„з§Қз§ҚзғҰжҒје’ҢеұҖйҷҗпјҢжқҘеҲ°иҝҷдёӘдәәиҝ№зҪ•иҮізҡ„ең°ж–№дҝ®зӮјгҖӮе№ҙеӨҚдёҖе№ҙпјҢз”ұдәҺиғҢиҜөз»Ҹж–ҮпјҢжҲ‘зҡ„иҲҢеӨҙзІ—еӨ§еҫ—иҝһз©әз©әзҡ„еҳҙе·ҙйғҪиЈ…дёҚдёӢдәҶпјӣз”ұдәҺиӢҰжҖқеҶҘжғіпјҢжҲ‘зҡ„и„‘иўӢжІүйҮҚеҫ—иҝһзЎ¬зЎ¬зҡ„и„–еӯҗйғҪж’‘дёҚдҪҸдәҶгҖӮжҲ‘жҳҜйӮЈд№Ҳдё“еҝғиҮҙеҝ—пјҢд»ҘиҮҙеҝҳи®°дәҶ家乡еңЁд»Җд№Ҳең°ж–№гҖӮв”Җв”ҖиҜ·й—®еӨ§еёҲпјҢжҲ‘зҡ„家乡еңЁдёңиҫ№иҝҳжҳҜиҘҝиҫ№пјҹ”

“дёҚзҹҘйҒ“пјҢ”жҳҹжңҹдёүиҜҙгҖӮ

“еӣ дёәж—¶й—ҙе’Ңз©әй—ҙеҜ№еӨ§еёҲжқҘиҜҙе·Із»ҸеӨұеҺ»дәҶж„Ҹд№үпјҢ”иӢҰиЎҢеғ§иҜҙгҖӮ“жҲ‘з”ҡиҮіеҝҳи®°дәҶеӨӘйҳіжҳҜд»Җд№ҲжЁЎж ·гҖӮв”Җв”ҖиҜ·й—®еӨ§еёҲпјҢеӨӘйҳіжҳҜй•ҝзҡ„иҝҳжҳҜж–№зҡ„пјҹ”

“жҳҜеңҶзҡ„пјҢ”жҳҹжңҹдёүиҜҙгҖӮ

“жүҖд»Ҙж—¶й—ҙе’Ңз©әй—ҙд№ҹжҳҜеңҶзҡ„пјҢ”иӢҰиЎҢеғ§иҜҙгҖӮ“еҸҜжҳҜпјҢзӣҙеҲ°д»ҠеӨ©жҲ‘д»ҚдёҖж— жүҖиҺ·пјҢжүҖд»ҘеҶ’жҳ§еүҚжқҘиҜ·еӨ§еёҲдёәжҲ‘жҸӯзӨәдёҖжқЎдҝ®иЎҢзҡ„иҰҒйҒ“гҖӮ”

жҳҹжңҹдёүжғідәҶеҫҲд№…д№ҹжІЎзҗҶеҮәдёӘеӨҙз»ӘжқҘпјҢеҸӘеҘҪеҜ№д»–и®Іиө·дәҶиҮӘе·ұзҡ„иә«дё–е’Ңз»ҸеҺҶгҖӮиӢҰиЎҢеғ§еҗ¬еҗҺж”ҫеЈ°еӨ§з¬‘иө·жқҘпјҢ然еҗҺеҢҶеҢҶиө°дёӢеұұеҺ»пјҢеҸҲдёҖйј“дҪңж°”ең°зҲ¬дёҠжӮ¬еҙ–гҖӮйқўеҜ№и„ҡдёӢзҡ„дёҮдёҲж·ұжёҠпјҢд»–иҝҹз–‘дәҶдёҖдјҡе„ҝпјҢдҪҶжңҖз»ҲиҝҳжҳҜи·ідәҶдёӢеҺ»пјҢж‘”жӯ»дәҶгҖӮ