дёҚеҫ—дёҚжүҝи®ӨпјҢжҲ‘жңүдёҖдёӘе‘је”ӨзіҢзІ‘зҡ„иғғпјҢе№ҙйҫ„и¶Ҡй•ҝи¶ҠжҳҜиҝҷж ·гҖӮ

жңүдәӣжңӢеҸӢеҸҜиғҪдёҚзҹҘйҒ“зіҢзІ‘дёәдҪ•зү©пјҢйӮЈжҳҜжҲ‘们и—Ҹж—Ҹзҡ„дј з»ҹдё»йЈҹгҖӮеҰӮжһңдҪ еҺ»иҝҮй«ҳеҺҹпјҢдҪ е°ұзҹҘйҒ“пјҢдёҚз®ЎиЎҢиө°еңЁй«ҳеҺҹзҡ„е“ӘжқЎи·Ҝж—ҒпјҢе“ӘжқЎжІіз•”пјҢе“Әеә§еұұдёӢпјҢеҸӘиҰҒжңүжқ‘еә„е°ұдёҖе®ҡжңүдёҖзүҮзүҮи‘ұйғҒзҡ„йқ’зЁһең°пјҢеғҸз§ҚжӨҚж°ҙзЁ»пјҢзҺүзұідёҖж ·пјҢйқ’зЁһжҳҜжҲ‘们иҝҷйҮҢзҡ„зү№дә§дҪңзү©гҖӮзіҢзІ‘жҳҜйқ’зЁһзӮ’зҶҹд№ӢеҗҺзЈЁжҲҗзҡ„зӮ’йқўзІүгҖӮ

жҲ‘зҡ„иғғж·ұж·ұең°иҝ·жҒӢзқҖе®ғзҡ„йҰҷе‘іпјҢе°ұеғҸзҲұеҗғиҫЈзҡ„дәәиҝ·жҒӢзҒ«й”…пјҢдёҖж®өж—¶й—ҙжІЎжңүеҗғдёҠпјҢе°ұдјҡзӣёжҖқжҲҗз—…гҖӮеӣ жӯӨпјҢе°Ҫз®ЎжҲ‘зҰ»ејҖжқ‘еӯҗз”ҹжҙ»еӨҡе№ҙпјҢзіҢзІ‘еҚҙдёҖзӣҙжҳҜ家йҮҢзҡ„еҝ…еӨҮгҖӮзҙҜдәҶеҖҰдәҶпјҢжҚҸдёҖзў—зіҢзІ‘пјҢзғ§дёҖеЈ¶жё…иҢ¶пјҢеңЁзү№ж®Ҡзҡ„йҰҷж°”йҮҢпјҢиә«дҪ“йҡҸеҝғж…ўж…ўж”ҫжқҫпјҢеҶҚж…ўж…ўең°йҶ’жқҘпјҢеғҸйӣЁеҗҺзҡ„еӨ©з©әпјҢдёҚз®ЎжҳҜдёҚжҳҜе·Із»Ҹжҷҙз©әдёҮйҮҢпјҢеҚҙжҖ»и§үеҫ—иә«дҪ“еҸҲз„•еҸ‘дәҶж–°зҡ„жҙ»еҠӣгҖӮ

е°Ҹж—¶еҖҷжңүдёҖж¬Ўи·ҹеҘ¶еҘ¶еҺ»еүІиҚүпјҢйҒҮеҲ°дёҖжқЎиӣҮгҖӮеҪ“ж—¶йӮЈжқЎиӣҮдёҖе®ҡжӯЈеңЁиҚүдёӣйҮҢзқЎи§үпјҢиҖҢжҲ‘е’ҢеҘ¶еҘ¶и°Ғд№ҹжІЎжңүиҜҙиҜқпјҢжҜ”иөӣдјјең°жҺ’жҲҗдёҖзәҝеҠ жІ№е№Іжҙ»пјҢжІЎиғҪжҸҗеүҚз»ҷе®ғйҖҒдёҠдҝЎеҸ·пјҢжҠҠе®ғеҗөйҶ’пјҢжүҖд»ҘпјҢжҲ‘们зӣёйҒҮзҡ„ж—¶еҖҷпјҢе®ғе·Із»ҸеңЁеҘ¶еҘ¶зҡ„и„ҡиҫ№дәҶгҖӮеңҹзҒ°иүІпјҢиә«дёҠеёҰжңүй»‘иүІиҠұзә№зҡ„иӣҮпјҢдҝқжҢҒеҚ·жӣІзҡ„иә«еҪўпјҢиӯҰжғ•ең°еҫ®еҫ®жҳӮиө·еӨҙпјҢдёҖе№…йҡҸж—¶еҮҶеӨҮжӢје‘Ҫзҡ„жһ¶еҠҝгҖӮеҘ¶еҘ¶еҚҠејҜзқҖи…°иә«дёҚеҠЁпјҢеҶ·йқҷең°е°ҸеЈ°е‘өеҒңжҲ‘иө·еҠҝзҡ„е°–еҸ«пјҢеҘ№ж…ўж…ўең°жҠҠжҲ‘жӢүеҲ°еҘ№зҡ„иә«еҗҺпјҢеҺӢзқҖе—“еӯҗе‘ҠиҜүжҲ‘пјҡеҲ«е®іжҖ•пјҢдёҚиҰҒеҠЁпјҢдёҚиғҪеҸ«пјҢи®©е®ғзҹҘйҒ“жҲ‘们没жңүжҒ¶ж„ҸпјҢе®ғе°ұдјҡиө°зҡ„гҖӮеҘ№еҳҙйҮҢеҝөеҝөжңүиҜҚең°иҜҙпјҡиӣҮе•ҠиӣҮпјҢжҲ‘们дёҚзҹҘйҒ“дҪ еңЁиҝҷе„ҝпјҢжІЎжғіжү“жү°дҪ пјҢжӣҙжІЎжғідјӨе®ідҪ пјҢдҪ зңӢжҲ‘们иҝҷдёҖиҖҒдёҖе°Ҹзҡ„д№ҹдјӨдёҚдәҶдҪ пјҢдҪ д№ҹдёҚиҰҒдјӨе®іжҲ‘们пјҢдҪ е…Ҳиө°еҗ§пјҢеҸӘиҰҒдҪ дёҚдјӨе®іжҲ‘们пјҢжҲ‘们д»ҘеҗҺеҶҚдёҚжқҘиҝҷйҮҢдәҶгҖӮеҘ¶еҘ¶дёҖиҫ№еҸҚеӨҚең°иҜҙпјҢдёҖиҫ№дёҚеҠЁеЈ°иүІең°гҖҒзј“зј“ең°жҠҠй•°еҲҖйҮҚж–°жҸЎдәҶеҸҲжҸЎпјҢдёҖжүӢж…ўж…ўең°жӢүй«ҳдәҶжҢЎеңЁиҶқеүҚзҡ„и—ҸиЈ…еүҚиҘҹпјҢд№ҹжҡ—жҡ—ең°еҒҡеҘҪдәҶйҡҸж—¶жӢје‘Ҫзҡ„еҮҶеӨҮгҖӮеғөжҢҒеҘҪдёҖдјҡе„ҝд№ӢеҗҺпјҢйӮЈжқЎжңүй•°еҲҖжҠҠеӯҗйӮЈд№ҲзІ—зҡ„иӣҮпјҢеғҸжҳҜеҗ¬жҮӮдәҶеҘ¶еҘ¶зҡ„иҜқпјҢзј“зј“ең°дҪҺдёӢеӨҙпјҢеҚ°иҜҒдәҶеҘ¶еҘ¶зҡ„иҜқпјҢж…ўжӮ жӮ ең°еңЁең°дёҠжҺўдәҶжҺўи·ҜпјҢжңҖеҗҺе®ғеҸҜиғҪи§үеҫ—пјҢеҚідҪҝе…Ҳж’ӨйҖҖд№ҹеҫ—з»ҷжҲ‘们зӮ№йўңиүІжүҚиЎҢпјҢжүҖд»ҘпјҢд»ҺеҘ¶еҘ¶зҡ„и„ҡиғҢдёҠзҲ¬иҝҮеҺ»ж¶ҲеӨұеңЁеҺҡеҺҡзҡ„иҚүдёӣйҮҢгҖӮиӣҮдёҖиө°пјҢеҘ¶еҘ¶е°ұеӮ¬жҲ‘еҝ«зӮ№ж”¶жӢҫеӣһ家пјҢиҜҙиҝҷйҮҢиҚүеӨӘеҺҡдёҚзҹҘйҒ“иҝҳдјҡжңүд»Җд№ҲгҖӮжҲ‘еҗ¬еҮәеҘ№зҡ„еЈ°йҹіжңүзӮ№еҸ‘жҠ–пјҢиҮӘе·ұд№ҹжҖ•еҫ—дёҚиЎҢпјҢйЎәд»Һең°еӣһдәҶ家гҖӮ

еӣһеҲ°е®¶йҮҢпјҢеҘ¶еҘ¶жҠҠиғҢи’ҢеҫҖйҷўеӯҗйҮҢдёҖжү”пјҢе°ұеҠҝйқ зқҖиғҢи’ҢеқҗеңЁең°дёҠпјҢж»ЎеӨҙжҳҜжұ—гҖӮжҲ‘иө¶зҙ§иҝӣеұӢз»ҷеҘ№з«Ҝж°ҙпјҢеҘ№еҚҙиҜҙпјҡз»ҷжҲ‘иҲҖеҚҠзў—зіҢзІ‘жқҘгҖӮжҲ‘дёҖжғҠпјҡдҪ йҘҝпјҹеҘ¶еҘ¶еҚҙиҜҙпјҡдёҚйҘҝпјҢеҝғж…ҢпјҢиҲ”еҸЈзіҢзІ‘еҺӢдёҖеҺӢгҖӮ

жҲ‘зӘҒ然и§үеҫ—иҮӘе·ұд№ҹйңҖиҰҒиҲ”зӮ№зіҢзІ‘еҺӢдёҖеҺӢгҖӮжҲ‘们дҝ©е°ұеқҗеңЁйҷўеӯҗең°дёҠпјҢдёҖдәәйқ дёҖдёӘиғҢзҜ“пјҢдёҖдәәз«ҜдёҖеҸӘзў—пјҢдёҖеҸЈдёҖеҸЈең°иҲ”зіҢзІ‘еҗғгҖӮдёҚйңҖиҰҒд»»дҪ•дҪҗж–ҷпјҢд№ҹдёҚйңҖиҰҒж°ҙпјҢз”ЁиҲҢеӨҙеңЁзў—йҮҢдёҖеҚ·пјҢеҺҹжҳ§зҡ„зіҢзІ‘зІүе°ұеҲ°дәҶеҳҙйҮҢпјҢиҝҷж—¶еҖҷдёҚж•ўиҜҙиҜқпјҢеӣ дёәзіҢзІ‘зІүиҝҳжҳҜе№Ізҡ„пјҢдёҖиҜҙиҜқдёҚд»…дјҡе–·еҫ—еҲ°еӨ„йғҪжҳҜпјҢиҝҳе®№жҳ“жҠҠиҮӘе·ұе‘ӣзқҖгҖӮй—ӯзқҖеҳҙпјҢи®©иҲҢеӨҙеңЁеҳҙйҮҢжҗ…еҠЁпјҢдёҚдёҖдјҡе„ҝпјҢеҸЈж°ҙдёҺзіҢзІ‘е®Ңе…Ёж··еҗҲпјҢж»ЎеҸЈзӮ’зҶҹзҡ„йҰҷпјҢж»Ўеҝғзҡ„ж»Ўи¶ігҖӮ然еҗҺпјҢжҲ‘们з»ҲдәҺеҸҜд»Ҙж”ҫжқҫең°еӣһжғіеҲҡеҲҡзҡ„з»ҸеҺҶгҖӮ

еҘ¶еҘ¶иҜҙпјҢе…¶е®һйӮЈиӣҮеә”иҜҘжІЎжҜ’пјҢеҚ«з”ҹйҷўзҡ„жҹҗдҪҚеҢ»з”ҹз»ҷеҘ№иҜҙиҝҮпјҢй«ҳеҺҹдёҠзҡ„иӣҮдёҖиҲ¬йғҪжІЎжҜ’гҖӮ

жҲ‘笑пјҡйӮЈдҪ иҝҳжҖ•жҲҗйӮЈж ·пјҹ

еҘ¶еҘ¶жҠҠзў—жҗҒең°дёҠпјҢж“Ұж“ҰзІҳеҲ°еҳҙдёҠзҡ„зіҢзІ‘зІүпјҡйӮЈиҝҳдёҚжҳҜеӣ дёәдҪ еңЁеҗ—пјҹиҰҒжҳҜжҲ‘дёҖдёӘдәәпјҢжҲ‘жүҚжҮ’еҫ—жҖ•гҖӮ

жғіжғіеҘ№жҠҠжҲ‘жӢүеҲ°иә«еҗҺзҡ„еҠЁдҪңпјҢжҲ‘дёҚ笑дәҶпјҢй»ҳй»ҳең°е“ҒзіҢзІ‘зҡ„йҰҷиҝҳжңүиў«зҲұзҡ„е№ёзҰҸгҖӮеҘ¶еҘ¶з©ҝзҡ„жҳҜйңІи„ҡиғҢзҡ„жӯҘйһӢпјҢиҝҳеҘҪжңүдёҖеұӮи–„и–„зҡ„иўңеӯҗзӣёйҡ”гҖӮдҝқжҢҒзә№дёқдёҚеҠЁпјҢи®©иӣҮеёҰзқҖйҮҚйҮҸзҡ„иә«иәҜеҶ°еҮүең°иҙҙзқҖи„ҡиғҢж»‘иҝҮпјҢеҘ¶еҘ¶еңЁйӮЈеҮ з§’йҮҢжүҝеҸ—зҡ„е·ЁеӨ§жҒҗжғ§еҸӘиғҪз”ЁзіҢзІ‘жқҘжҠҡе№іпјҢйҷӨжӯӨеҶҚж— е…¶е®ғгҖӮ

д№ҹи®ёжҳҜд»ҺйӮЈдёҖеӨ©ејҖе§ӢпјҢйҡҸеӨ§дәә们еҺ»йқ’зЁһең°йҮҢеҠіеҠЁпјҢжҲ‘е°Ҹе°ҸеҝғйҮҢзҡ„ж„ҹи§үдёҺеҺ»е°ҸйәҰең°е’Ңе…¶е®ғең°йҮҢзҡ„ж„ҹи§үдёҚдёҖж ·дәҶгҖӮд»ҝдҪӣдё“й—Ёз”ЁжқҘеҒҡзіҢзІ‘зҡ„йқ’зЁһиӢ—йғҪжҳҜжңүзҘһйҖҡзҡ„пјҢеҰӮжһңдёҚе°ҸеҝғжҠҳж–ӯжҹҗдёҖжЈөпјҢиҷҪ然е®ғдёҚдјҡз”ҹж°”пјҢдҪҶе®ғдёҖе®ҡдјҡз—ӣпјҢжҲ‘дёҚж„ҝж„Ҹйқ’зЁһиӢ—з—ӣгҖӮ

д»ҺйӮЈдёӘеӨҸеӨ©ејҖе§ӢпјҢжҜҸйҖўйқ’зЁһиө·з©—пјҢжҲ‘е°ұдјҡеңЁйқ’зЁһең°йҮҢз•ҷиҝһеҝҳиҝ”пјҢеҝҷзқҖдёәе®ғ们вҖңеүӘеӨҙеҸ‘вҖқпјҡжҠҠз©—дёҠеҸӮе·®дёҚйҪҗзҡ„й•ҝдёқе°Ҹеҝғең°жҺҗж•ҙйҪҗгҖӮйӮЈж—¶еҖҷеңЁжҲ‘зңјйҮҢдёҖдёӘдёӘйҘұж»Ўзҡ„з©—еӨҙпјҢе°ұжҳҜдёҖдёӘдёӘе–ңж¬ўжјӮдә®зҡ„еҗҢдјҙпјҢеҘ№д»¬ж•ҙйҪҗзҡ„еҸ‘дёқжҳҜжҲ‘дёҺйҳіе…үеҗҢж ·зҒҝзғӮзҡ„жҲҗе°ұж„ҹпјҢжҲ‘еңЁеҫ®йЈҺдёӯзңӢзқҖеҘ№д»¬жҷғеҠЁзҡ„笑脸пјҢеёёеёёй”ҷиҝҮеӣһ家зҡ„ж—¶й—ҙгҖӮ

еӨҡе№ҙд»ҘеҗҺпјҢеҘ¶еҘ¶ж—©е·ІеҺ»дё–пјҢжҲ‘е·Із»ҸдёҚи®°еҫ—йҒҮиӣҮзҡ„йӮЈзүҮиҚүең°пјҢеҚҙиҝҳи®°еҫ—йӮЈдёҖеӨ©зіҢзІ‘зҡ„йҰҷе‘іпјҢиҝҳи®°еҫ—еҗҺжқҘеҫҲй•ҝдёҖж®өж—¶й—ҙдёҺйқ’зЁһең°гҖҒйқ’зЁһиӢ—зҡ„дәІеҲҮж„ҹпјҢе°Өе…¶жҖ•еј„з—ӣиӢ—еӯҗзҡ„еҘҮжҖӘж„ҹи§үгҖӮ

й•ҝеӨ§еҗҺпјҢжҲ‘ж…ўж…ўзҹҘйҒ“пјҢзіҢ粑并дёҚжҳҜжҲ‘们жқ‘зӢ¬жңүпјҢд№ҹдёҚжҳҜдё–з•ҢеҲ°еӨ„йғҪжңүпјҢдҪңдёәи—Ҹж—Ҹдәәзҡ„зү№иүІдё»йЈҹпјҢжңүи—Ҹж—Ҹдәәзҡ„ең°ж–№е°ұжңүзіҢзІ‘гҖӮд»ҝдҪӣжҳҜдёҖз§Қж Үи®°гҖӮ

зӣёдј е…¬е…ғдёғдё–зәӘпјҢи—ҸзҺӢйўҶе…өеҮәеҫҒпјҢеңЁдёәеҶӣйҳҹз»ҷе…»еҸ‘ж„Ғд№ӢеҚіпјҢд»ҺжўҰдёӯеҫ—еҲ°зҘһзӨәпјҡе°Ҷйқ’зЁһзӮ’зҶҹзЈЁжҲҗйқўпјҢжҳ“дәҺжҗәеёҰпјҢеҲ©дәҺеӮЁеӯҳпјҢдҫҝдәҺйЈҹз”ЁгҖӮд»ҺжӯӨпјҢзіҢзІ‘пјҢеңЁй«ҳеҺҹжөҒдј иҮід»ҠгҖӮ

жҲ‘дёҚзҹҘйҒ“жҳҜдёҚжҳҜзңҹзҡ„жңүзҘһзӨәпјҢдҪҶжҲ‘з»қеҜ№зӣёдҝЎпјҢйӮЈдҪҚи—ҸзҺӢжҳҜйқһеёёиҒӘжҳҺзҡ„гҖӮйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹең°е№ҝдәәзЁҖпјҢж°”еҖҷеҜ’еҶ·пјҢзү©иө„еҢ®д№ҸгҖӮжҠҠйқ’зЁһзӮ’зҶҹеҶҚзЈЁжҲҗзІүпјҢжҜҸдёӘеЈ«е…өеҸ‘дёҖиўӢзіҢзІ‘пјҢдёҖеқ—й…ҘжІ№е’ҢдёҖеҸӘзў—гҖӮд»»дҪ•жғ…еҶөдёӢйғҪиғҪжҠөеҫЎйҘҘйҘҝпјҢиЎҘе……иғҪйҮҸпјҡжІЎжңүжқЎд»¶зғ§зҒ«жҲ–жІЎжңүж°ҙеҸҜе№ІеҗғпјҢе®Ңе…ЁдёҚйңҖиҰҒд»»дҪ•и°ғж–ҷпјҢеғҸжҲ‘е’ҢеҘ¶еҘ¶йӮЈж ·гҖӮеҪ“然士е…ө们иҝҳеҸҜд»ҘдёҖеҸЈе№ІзіҢзІ‘зІүдёҖеҸЈй…ҘжІ№ең°еҗғпјҢе‘ійҒ“еҫҲзү№еҲ«пјҢд»ҘеүҚжҲ‘з»ҸеёёйӮЈж ·е№ІеҗғпјҢзҺ°еңЁжҖ•й•ҝиғ–пјҢжүҚдёҚж•ўж”ҫејҖең°еҗғй…ҘжІ№дәҶгҖӮиЎҢеҶӣйҖ”дёӯзЁҚжңүжқЎд»¶пјҢеҸӘйңҖиҰҒзғ§дёҖдәӣејҖж°ҙжҲ–з®ҖеҚ•зҡ„жё…иҢ¶пјҢе°ұеҸҜд»Ҙж”ҫдёҠй…ҘжІ№пјҢжҚҸдёҖзў—зіҢзІ‘пјҢе°ұзқҖзғӯж°ҙе°ҶзіҢзІ‘дёӢиӮҡгҖӮдҪ•йңҖеҠізҘһиҙ№еҠӣең°еҹӢй”…йҖ йҘӯпјҹжқЎд»¶еҶҚе…Ғи®ёзҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢеҘ¶иҢ¶гҖҒй…ҘжІ№иҢ¶гҖҒзүӣжІ№иҢ¶йғҪеҸҜд»ҘдёҠпјҢиҝҳеҸҜд»Ҙз…®дәӣй«ҳеҺҹзү№дә§пјҢеҰӮзүҰзүӣиӮүжқҘе°ұзіҢзІ‘еҗғгҖӮиЎҢеҶӣйҖ”дёӯиҰҒжҳҜжІЎжңүж—¶й—ҙзғ§иҢ¶д№ҹжІЎе…ізі»пјҢйҒҮеҲ°еұұй—ҙе°ҸжәӘеҗҢж ·еҸҜд»Ҙз”ЁжәӘж°ҙжҚҸзіҢзІ‘еҗғгҖӮжҲ‘е°Ҹж—¶еҖҷе’Ңдјҷдјҙ们еҺ»еұұйҮҢз ҚжҹҙпјҢи°Ғд№ҹдёҚж„ҝиҙ№еҠӣең°еёҰдёҖеҸЈзғ§иҢ¶зҡ„й”…жҲ–иҢ¶еЈ¶гҖӮеҲ°дәҶйҘӯзӮ№пјҢжҲ‘们е°ұеқҗеҲ°е°ҸжәӘиҫ№пјҢжҙ—еҮҖжүӢпјҢжӢҝеҮәйҡҸиә«зҡ„е°Ҹзүӣзҡ®еҸЈиўӢгҖӮйӮЈдёӘеҸЈиўӢе°ұжҳҜзҷҫе®қз®ұпјҡйҮҢйқўжңүйҷӨдәҶзіҢзІ‘пјҢжңүзў—гҖҒй…ҘжІ№гҖҒи…ҠиӮүгҖҒзүӣиӮүгҖӮе°ұзқҖжәӘж°ҙпјҢиҜҙиҜҙ笑笑дёҖеҲҮйғҪзҫҺе‘іеҫ—дёҚеҫ—дәҶгҖӮ

жүҖд»ҘпјҢзіҢзІ‘жҳҜжҲ‘и§ҒиҝҮжңҖдёҚжӢҳдёҖж јзҡ„йЈҹзү©пјҢиҮіз®Җд№ҹеҸҜпјҢиҮіз№Ғд№ҹиЎҢпјҢеҝ«еҗғпјҢж…ўиҲ”е®Ңе…Ёеӣ еҠҝйҡҸжҖ§гҖӮе®ғеғҸдёҖдҪҚе®Ңе…Ёеҝғж„ҸзӣёйҖҡзҡ„жңӢеҸӢпјҢеҸӘиҰҒйңҖиҰҒпјҢдёҚиҰҒжқЎд»¶пјҢдҪҶжұӮз»ҷдәҲпјҢдёҚжӢҳеҪўејҸгҖӮ

жҲ‘иҜ»еӨ§еӯҰеүҚпјҢжқ‘йҮҢдёҖжҲ·дәә家早дә§дәҶдёҖдёӘе©ҙе„ҝпјҢдёүж–ӨеӨҡдёҖзӮ№гҖӮжҲ‘йҷӘжҜҚдәІеҺ»зңӢиҝҮпјҢеғҸжІЎй•ҝжҜӣзҡ„зҢҙеӯҗдёҖж ·еҸҜжҖ•пјҢи…Ҙзәўзҡ„зҡ®иӮӨзҡұе·ҙе·ҙең°зӣҙжҺҘиҙҙеңЁйӘЁеӨҙдёҠпјҢжІЎжңүдёҖдёҒзӮ№иӮүпјҢиЎҖз®ЎеғҸжҳҜиҝһеңЁйӘЁеӨҙдёҠпјҢд№ҹеғҸжҳҜиҝһеңЁзҡ®иӮӨдёҠпјҢжҖ»д№ӢеӨёеј ең°йј“иө·пјҢеӯ©еӯҗеҮ д№ҺдёҖеҠЁдёҚеҠЁпјҢдҪҶжҳҜеҸҜиғҪеӣ дёәд»–жһҒдёҚиҲ’жңҚпјҢи„ёдёҠдёҚж—¶еҒҡеҮәз—ӣиӢҰзҡ„иЎЁжғ…пјҢдјҙйҡҸеҫ®ејұзҡ„е“ӯеЈ°гҖӮеңЁжҲ‘зңӢжқҘпјҢеҫҲжҳҜеҸҜжҖ•гҖӮжқ‘йҮҢдәәйғҪиҜҙе…»дёҚжҙ»пјҢжҲ‘д№ҹиҝҷд№Ҳи®ӨдёәпјҢеҸӘжңүеӯ©еӯҗзҡ„еӨ–е©ҶжҠұзқҖеӯ©еӯҗиҜҙпјҡеҸӘиҰҒд»–иҝҳжңүдёҖеҸЈж°”пјҢжҲ‘们е°ұе’Ңд»–дёҖиө·еҠ жІ№пјҢиҰҒзӣёдҝЎжІЎжңүзіҢзІ‘е…»дёҚжҙ»зҡ„еӯ©еӯҗпјҒ

ејҖеӯҰеҗҺжҲ‘жҜҸж¬Ўе’Ң家йҮҢйҖҡз”өиҜқпјҢжҖ»еҝҳдёҚдәҶй—®й—®йӮЈеӯ©еӯҗзҡ„жғ…еҶөпјҢжҜҸдёҖ次他们йғҪе‘ҠиҜүжҲ‘пјҡеҘҪзқҖе‘ўпјҢи¶Ҡй•ҝи¶ҠеҘҪдәҶгҖӮ

жҲ‘жңүдәӣдёҚдҝЎпјҢж”ҫеҜ’еҒҮеӣһжқ‘ж”ҫдёӢиЎҢзӨје°ұе…ҲеҺ»зңӢд»–пјҢд»–иҝҳзңҹжҳҜвҖңеҘҪзқҖе‘ўвҖқпјҒеӣӣдёӘеӨҡжңҲдёҚи§ҒпјҢе®Ңе…ЁжІЎжңүеҪ“еҲқзҡ„ж ·еӯҗпјҢзҷҪзҷҪеҮҖеҮҖпјҢеӨ§зңјзқӣжё…дә®жё…дә®пјҢйҖҸзқҖдёҖиӮЎиҒӘжҳҺеҠІе„ҝпјҢиҷҪдёҚжҳҜиғ–еҳҹеҳҹзҡ„пјҢеҚҙе·Із»Ҹе‘ҲзҺ°еҮәдҪ“иҙЁзЁҚејұдҪҶеҫҲеҒҘеә·зҡ„зҠ¶жҖҒгҖӮ

жҲ‘еёҰзқҖиөһеҸ№ең°й—®пјҡдҪ 们жҖҺд№ҲеҒҡеҲ°зҡ„пјҹ

еӯ©еӯҗзҡ„еӨ–е©ҶиҜҙпјҡзіҢзІ‘гҖҒй…ҘжІ№гҖҒзүӣеҘ¶йғҪжҳҜиҮӘе·ұ家еҮәзҡ„пјҢе№Іе№ІеҮҖеҮҖгҖӮи¶Ҡејұзҡ„еӯ©еӯҗи¶ҠиҰҒз”Ёе№ІеҮҖзҡ„дёңиҘҝжүҚе…»еҫ—иө·жқҘгҖӮ

д»Һеӯ©еӯҗйӮЈе„ҝеҮәжқҘпјҢжҲ‘йЎәзқҖжқ‘еҗҺзҡ„ең°еқҺеӣһ家гҖӮжҲ‘зҡ„зңјеүҚпјҢеұұиҝһзқҖеұұпјҢеұұиҝһзқҖеӨ©пјҢиҷҪжҳҜиҚүжһҜж ‘й»„зҡ„еӯЈиҠӮпјҢдёҖеҲҮеҚҙйҖҡйҖҸеҰӮзҝЎгҖӮжқ‘еҗҺзҡ„е°ҸжәӘз»“дәҶеҶ°пјҢзҷҪе“—е“—зҡ„еҶ°е’Ңж°ҙеңЁйҳіе…үдёӢжҷ¶жҷ¶дә®дә®гҖӮж—©еҪ’зҡ„зүӣзҫҠиёҸз ҙеҶ°еұӮдјёй•ҝдәҶи„–еӯҗе–қж°ҙгҖӮиө¶д»–们зҡ„еӨ§еҸ”并дёҚзқҖжҖҘпјҢиҝңиҝңең°з«ҷеңЁеұұеқЎдёҠеӨ§еЈ°е’ҢжҲ‘жү“жӢӣе‘јгҖӮжҲ‘д»°еӨҙжңӣд»–пјҢд»–иғҢеҗҺзҡ„еӨ©дёҖзүҮжё…жҫҲз“Ұи“қпјҢе°Ҹе°Ҹзҡ„иә«еҪұжҢӮеңЁдёҠйқўпјҢжўҰйҮҢдёҖиҲ¬гҖӮ

дәә们йғҪиҜҙзҺ°еңЁдёҚжҳҜй«ҳеҺҹжңҖзҫҺзҡ„еӯЈиҠӮпјҢдҪҶеҘ№зҡ„зәҜеҮҖж— еӨ„дёҚеңЁпјҢиҝҷдёӘеӣ еңЈжҙҒиҖҢзҫҺдёҪзҡ„ең°ж–№пјҢжҳҜжҲ‘зҡ„家乡пјҢжҳҜйқ’зЁһз”ҹй•ҝзҡ„ең°ж–№гҖӮд»ҘеүҚзңӢеҲ°еҫҲеӨҡж–Үз« жҠҠйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹз§°дёәи“қиүІжҳҹзҗғдёҠжңҖеҗҺзҡ„еҮҖеңҹпјҢдёҚеӨӘзҗҶи§ЈпјҢзҺ°еңЁзӘҒ然е°ұжҳҺзҷҪдәҶгҖӮ

е§җе§җиҜҙпјҡд»ҠеӨ©еҰ№еҰ№еӣһжқҘдәҶпјҢжҲ‘们еҗғзҒ«й”…еҗ§гҖӮ

жҲ‘иҜҙпјҡжҲ‘жғіиҲ”зіҢзІ‘пјҢзҶ¬дёӘйҰҷйҰҷзҡ„иҢ¶еҗ§гҖӮ

йҳҝеҰҲиҜҙпјҡеҘҪеҮ дёӘжңҲжІЎеҗғзіҢзІ‘дәҶпјҢеҘ№дёҚжғіжүҚжҖӘе‘ўгҖӮеҗғзіҢзІ‘й•ҝеӨ§зҡ„еЁғпјҢжіЁе®ҡжҳҜзҰ»дёҚејҖиҝҷдёҖеҸЈзҡ„гҖӮ

йҳҝеҰҲиҜҙеҫ—еҜ№пјҢи—Ҹж—Ҹе°Ҹе®қиҙқ们еҮәз”ҹеҗҺеҗғеҲ°зҡ„第дёҖеҸЈзІ®йЈҹйғҪжҳҜзіҢзІ‘пјҢжңүзҡ„жҺәе’ҢеңЁзүӣеҘ¶жҲ–жҳҜеҘ¶зІүйҮҢпјҢжңүзҡ„зӣҙжҺҘи°ғжҲҗзіҠзҠ¶е–Ӯз»ҷеӯ©еӯҗгҖӮиҖҒдәә们з»ҸеёёжҠҠй…ҘжІ№зҶ¬еҢ–пјҢжҠҠзіҢзІ‘зӮјиҝӣеҺ»пјҢи®©й…ҘжІ№е’ҢзіҢзІ‘е®Ңе…Ёжә¶еҗҲпјҢжҝҖеҸ‘еҮәжңҖе…»дәәзҡ„жҲҗд»ҪпјҢ然еҗҺж”ҫеҮүеҮқз»“пјҢжҜҸж—Ҙж №жҚ®еӯ©еӯҗзҡ„йңҖиҰҒе’ҢжүҝеҸ—иғҪеҠӣпјҢйҖӮйҮҸеӢҫе…‘е–Ӯе…»пјҢд№ҹжңүзҡ„зӣҙжҺҘж”ҫдёҖе°Ҹеқ—еңЁеӯ©еӯҗиҲҢе°–пјҢи®©е®қе®қиҮӘе·ұж…ўж…ўе“Ғе‘іпјҢдјҡеҗғзҡ„е®қе®қжҠҠеҳҙе’Ӯеҫ—еҝ’е“ҚпјҢжҲҗдёәдёҖ家дәәж–°зҡ„д№җеӯҗгҖӮ

д»ҺйӮЈдёҖеҲ»пјҢзіҢзІ‘е°ұжё—е…Ҙ并иҙҜз©ҝеӯ©еӯҗзҡ„дёҖз”ҹпјҢйҷӘдјҙе…¶дәәз”ҹжүҖжңүзҡ„иө·иҗҪй…ёз”ңгҖҒжөҒж°ҙйЈҺеҠЁгҖӮжҳҘйЈҺеҫ—ж„Ҹд№ҹеҘҪпјҢеӨұиҙҘйў“е”җд№ҹзҪўпјҢеӣһеҲ°е®¶йҮҢпјҢзіҢзІ‘ж°ёиҝңжҳҜжңҖеҘҪгҖҒжңҖдәІеҲҮгҖҒжңҖжё©жғ…зҡ„йҷӘдјҙе’ҢжңҖзҙ§е®һзҡ„дҫқйқ гҖӮ

жӯӨеҗҺзҡ„дәәз”ҹдёӯпјҢзіҢзІ‘е°ұеғҸеңЁж”ҫйЈҺзӯқпјҢзү№ж®Ҡзҡ„йҰҷе‘іжҳҜй•ҝй•ҝзҡ„зәҝпјҢдёҚз®ЎжёёеӯҗиҰҒйЈһеӨҡиҝңпјҢд»ҺеҮәз”ҹејҖе§ӢпјҢдёҖзӣҙзүөзқҖд»–зҡ„иғғгҖӮ

д№ҹи®ёеңЁеҫҲеӨҡдёӘеҝҷзўҢзҡ„жё…жҷЁпјҢд»–жҲ–еҘ№йғҪйҖүжӢ©жӣҙиҙҙиҝ‘ж—¶д»ЈжҲ–иҖ…жӣҙдҫҝжҚ·зҡ„ж—©йӨҗпјҢжҜ”еҰӮдёңж–№зҡ„еҢ…еӯҗжҲ–иҘҝж–№зҡ„йқўеҢ…гҖӮдҪҶиҝҷж ·еҮ еӨ©жҲ–иҖ…дёҖж®өж—¶й—ҙд№ӢеҗҺпјҢ他们зҡ„иғғдјҡж·ұжғ…ең°е‘је”ӨдёҖйЎҝзіҢзІ‘пјҡеҠ дёҠй…ҘжІ№з”ЁеҘ¶иҢ¶е’Ңзҡ„зіҢзІ‘пјҢеҸҜд»Ҙж”ҫе°‘и®ёзҡ„зӣҗжҲ–иҖ…зі–пјҢиҝҳеҸҜд»ҘеҠ йәҝз»Ҷзҡ„еҘ¶жёЈгҖӮе®ғ们дјҡжҠҠзіҢзІ‘зҡ„йҰҷе‘ізғҳжүҳеҫ—жӣҙжӮ й•ҝгҖӮеҰӮжһңж—¶й—ҙе…Ғи®ёпјҢеғҸзҘ–иҫҲжҲ–иҖ…зҲ¶иҫҲ们дёҖж ·пјҢд»Һд»Һе®№е®№ең°жү“дёҖеЈ¶й…ҘжІ№иҢ¶пјҢдёҚеҠ дёҖж»ҙж°ҙпјҢжҠҠй…ҘжІ№гҖҒеҘ¶жёЈжҲ–зі–жҲ–зӣҗдёҺзіҢзІ‘жҸүжҚҸиҮіе®Ңе…Ёе’ҢеҢҖпјҢдёҖиө·жҢүзҙ§еңЁзў—еә•пјҢеҶҚеңЁдёҠйқўеҖ’й…ҘжІ№иҢ¶гҖӮж…ўж…ўең°еңЁй—ІиҒҠдёӯе–қе®ҢиҢ¶жұӨпјҢдјёеҮәиҲҢеӨҙиҲ”еҗғиў«иҢ¶жұӨжіЎж№ҝзҡ„зіҢзІ‘гҖӮиҲ”е®ҢдёҖеұӮеҸҲеҖ’ж»Ўй…ҘжІ№иҢ¶пјҢе–қе®ҢеҸҲиҲ”дёӢдёҖеұӮпјҢиҲ”е®ҢеҶҚеҖ’иҢ¶е–қгҖӮ

жӮ й—ІеҲ°жүҖжңүдё–й—ҙзҡ„дәӢйғҪиҰҒеҫҖеҗҺж”ҫдёҖж”ҫгҖӮ

е°ұеғҸжҲ‘иҜ»еӨ§еӯҰеҗҺ第дёҖж¬Ўж”ҫеҒҮеӣһ家зҡ„иҝҷйЎҝжҷҡйӨҗпјҢдёҖзӣҸзҒҜдёӢпјҢдёҖ家дәәпјҢдёҖдёӘжё©жҡ–зҡ„зҒ«зӮүпјҢдёҖй”…жІёи…ҫзҡ„иҢ¶пјҢдёҖдәәдёҖзў—зіҢзІ‘пјҢж…ўжӮ жӮ ең°еҗғпјҢејҖеҝғең°иҒҠеӨ©пјҢдј‘й—ІпјҢжғ¬ж„ҸгҖӮж»ЎеұӢиҢ¶йҰҷгҖҒзіҢзІ‘йҰҷпјҢдәІжғ…жҒЈж„ҸжөҒж·ҢгҖӮ

иә«еӨ„е…¶дёӯзҡ„жҲ‘еҪ“时并дёҚи§үеҫ—иҝҷдёҖеҲҮжҳҜеӨҡд№Ҳе№ёзҰҸпјҢзӣҙеҲ°з¬¬дәҢеӨ©жҲ‘еҫ—зҹҘй—әиңңйҳҝе§Ҷзҡ„зҲ¶дәІеҺ»дё–пјҢеҢҶеҝҷиө¶еҺ»еҘ№е®¶её®еҝҷпјҢжүҚзҹҘйҒ“жҲ‘们дёҖ家еӣҙеқҗдёҖеұӢпјҢе№ёзҰҸең°еҗғзіҢзІ‘зҡ„ж—¶еҖҷпјҢйҳҝе§Ҷ家жӯЈеңЁз»ҸеҺҶз”ҹзҰ»жӯ»еҲ«гҖӮ

йҳҝе§Ҷзҡ„зҲ¶дәІзҷҢз—ҮжҷҡжңҹпјҢе·Із»ҸдёҖдёӘжҳҹжңҹиҢ¶ж°ҙдёҚиҝӣдәҶпјҢжҳЁеӨ©жҷҡдёҠпјҢиҖҒдәәзӘҒ然иҜҙд»–йҘҝпјҢжғіеҗғзіҢзІ‘гҖӮеҗғдәҶеҚҠзў—зіҢзІ‘зіҠзіҠд№ӢеҗҺпјҢиҖҒдәәе®№е…үз„•еҸ‘пјҢејҖеҝғең°иҝһиҝһиҜҙпјҡзңҹеҘҪеҗғпјҒеӨӘеҘҪеҗғдәҶпјҒжҲ‘з”ҹдёӢжқҘеҗғзҡ„第дёҖеҸЈзІ®йЈҹжҳҜзіҢзІ‘пјҢиҰҒиө°дәҶеҗғзҡ„жңҖеҗҺдёҖеҸЈд№ҹжҳҜзіҢзІ‘пјҢеҘҪдәҶеӨҹдәҶпјҒ

еҚҠе°Ҹж—¶еҗҺпјҢиҖҒдәәе®үйқҷең°ж°ёиҝңзқЎдәҶиҝҮеҺ»пјҢе®Ңе…ЁжІЎжңүд№ӢеүҚзҡ„з—ӣиӢҰпјҢе®үиҜҰе®ҒйқҷгҖӮйҳҝе§Ҷе‘ҠиҜүжҲ‘пјҡиҝҷеҮ дёӘжңҲпјҢйҳҝзҲёжҜҸеӨ©йғҪз—ӣиӢҰдёҚе ӘпјҢе·Із»Ҹиў«иҝҷз—…жҠҳзЈЁеҫ—е®Ңе…ЁеҸҳдәҶж ·еӯҗпјҢдҪҶжҳҜдҪ жІЎжңүзңӢи§ҒйҳҝзҲёжҳЁеӨ©жңҖеҗҺеҗғдәҶзіҢзІ‘д№ӢеҗҺж»Ўи¶ізҡ„ж ·еӯҗпјҢд»–жІЎжңүйҒ—жҶҫпјҢжҲ‘们еҒҡе„ҝеҘізҡ„д№ҹжІЎжңүйҒ—жҶҫгҖӮ

йҳҝе§ҶдёҖиҫ№и·ҹжҲ‘иҜҙпјҢдёҖиҫ№ж—¶дёҚж—¶ең°еҫҖзҘӯзҘҖзҡ„з…ЁжЎ‘зӮүйҮҢж”ҫзіҢзІ‘пјҢзӮүйҮҢзҡ„йқ’зғҹдёҖйҳөзҢӣиҝҮдёҖйҳөгҖӮиҝҷжҳҜжҲ‘们иҝҷйҮҢдё§дәӢдёҠзү№ж®Ҡзҡ„дёҖз§Қд»ӘејҸпјҢжҚ®иҜҙпјҢзіҢзІ‘дёҚиғҪзҮғжҲҗеҗҚзҒ«пјҢеҸӘиғҪзҶҸзғҹпјҢиҝҮдё–зҡ„дәЎзҒөеңЁеҸҰдёҖдёӘдё–з•ҢеҸҜд»ҘйҖҡиҝҮиҝҷз§Қйқ’зғҹеҫ—еҲ°д»–еңЁеҸҰдёҖдёӘдё–з•ҢжүҖйңҖиҰҒзҡ„дёҖеҲҮгҖӮеҝҷзўҢдёӯпјҢйҳҝе§Ҷзҡ„家дәәи°Ғд№ҹдёҚеҝҳжҠҪз©әиҝҮжқҘеҠ дёҖжҠҠзіҢзІ‘пјҢдёҚи®©йқ’зғҹдёқжҜ«дёӯж–ӯгҖӮ

йҷўеӯҗдёҠз©әйқ’зғҹзјӯз»•пјҢзіҢзІ‘зү№ж®Ҡзҡ„йҰҷж°”еңЁйҷўеӯҗеҸҠеӣӣе‘ЁжөҒж·ҢгҖӮжІЎжңүдё§дәӢдёҠзҡ„е“ӯжіЈе’ҢжӮІз—ӣж¬Із»қпјҢеңЁиҝҷйЈһиҲһзҡ„йқ’зғҹе’ҢйҰҷж°”йҮҢпјҢжҲ‘еҸҚиҖҢи§үеҫ—е……ж»ЎдәҶжҹҗз§ҚеёҢжңӣпјҢйҖқиҖ…е·ІеҺ»пјҢз”ҹиҖ…еҝ…е°ҶејҖе§Ӣж–°зҡ„з”ҹжҙ»пјҢз”ҹжҙ»дёҚйңҖиҰҒзңјжіӘе’ҢжӮІдјӨпјҢеҸӘйңҖиҰҒдёҖдёӘжҖҒеәҰгҖӮйҖқиҖ…еңЁеҸҰдёҖдёӘдё–з•Ң已然е®үжҒҜпјҢ已然满足пјҢж”ҫдёӢ并ејҖе§ӢпјҢжҳҜз”ҹиҖ…ж–°зҡ„жҖҒеәҰгҖӮ

еҺ»иҖ…е”ҜжңүзіҢзІ‘зӣёйҖҒпјҢжқҘиҖ…д№ҹе”ҜжңүзіҢзІ‘зӣёиҝҺгҖӮ

жҲ‘й—®иҝҮйҳҝеҰҲпјҢжҲ‘еҗғзҡ„第дёҖеҸЈзІ®йЈҹд№ҹжҳҜзіҢзІ‘пјҢйӮЈд№ҲпјҢжҲ‘зҡ„жңҖеҗҺдёҖеҸЈзІ®йЈҹдјҡдёҚдјҡд№ҹжҳҜзіҢзІ‘пјҹиҝҷдёҚйҮҚиҰҒпјҢйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜж—©дёҠжҲ‘еҲҡеҗғиҝҮзіҢзІ‘пјҢзҺ°еңЁй—»еҲ°е‘іеҸҲжғіеҗғдәҶпјҢйҳҝе§Ҷ家新磨зҡ„й»‘йқ’зЁһзіҢзІ‘е’Ңж–°еҒҡзҡ„й…ҘжІ№пјҢй—»иө·жқҘе®һеңЁеӨӘйҰҷдәҶгҖӮ

жҲ‘жңүдёҖйў—е‘је”ӨзіҢзІ‘зҡ„иғғгҖӮиҮізәҜиҮіеҮҖзҡ„еңҹең°е…»иӮІзқҖжҲ‘гҖӮ

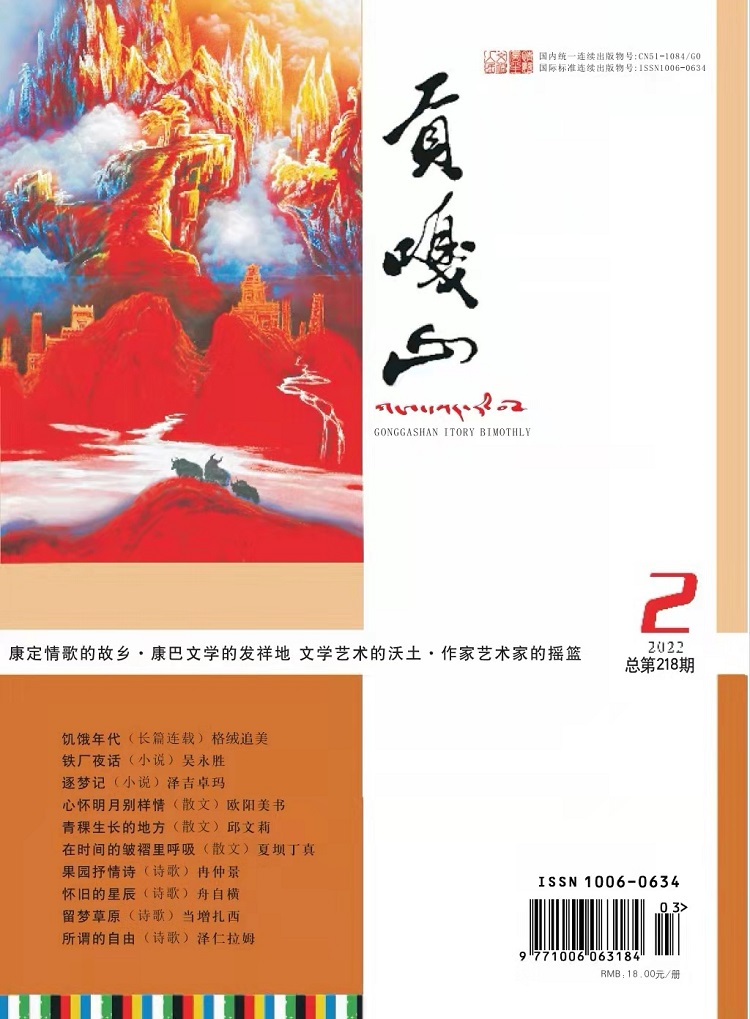

еҺҹеҲҠдәҺгҖҠиҙЎеҳҺеұұгҖӢпјҲжұүж–ҮзүҲпјү2022е№ҙ第дәҢжңҹ

йӮұж–ҮиҺүпјҢеҘіпјҢ1970е№ҙеҮәз”ҹдәҺеӣӣе·қзӮүйңҚгҖӮжӣҫд»ҺдәӢж–°й—»еӘ’дҪ“е’Ңең°ж–№еҝ—зј–иҫ‘е·ҘдҪңпјҢзҺ°дҫӣиҒҢдәҺзӮүйңҚеҺҝй©»еә·е®ҡеҠһдәӢеӨ„гҖӮ