摄影:觉果

摄影:觉果

2008年6月,国务院公布了第二批国家级非物质文化遗产名录和第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录(国发[2008]19号),甘肃文县白马藏人的“池哥昼”被列入传统舞蹈傩舞当中;2017年,甘肃省政府又将白马人民歌列入第四批省级非物质文化遗产名录。先后而来的非遗认定,吸引了国内外文化学者的目光。十多年来,赴白马山寨考察和观光的学者、旅游者络绎不绝,特别是每年正月元宵前后,走村串寨的游人如潮,蔚为壮观。学术界对白马人的研究成果也如雨后春笋,成为一个新的学术增长点,数量和质量都有了新的突破。白马藏人神秘的“面纱”被逐渐揭开。白马人怎样“从远古走来”?白马人的族源问题首先成为近几十年来学人探讨的一个热点,成果常见诸报端、学刊及专著。笔者自小生活在文县,与白马人接触很多,也一直在思考和研究这一问题,觉得有写篇研究心得的必要。笔者综合各种相关历史文献和白马人口述史,借助费孝通“多元一体”理论,就白马人族群来源及历史上与汉族和藏人的关系申说一二。

一、白马藏人与氐族的关系源远流长

先贤及时贤大多认为,白马藏人最早的祖先为氐族。笔者赞同这个观点,因为有丰赡的历史文献作支撑。可征引之史料及其他相关文献,上自先秦之《逸周书》《竹书纪年》《山海经》《诗经》《吕氏春秋》,中至汉—唐的(以下按成书时间先后排序)《史记》(西汉)、《汉书》(东汉)、《说文》(东汉)、《魏略》(三国)、《三国志》(西晋)、《华阳国志》(东晋)、《后汉书》(南朝宋)、《魏书》(北齐)、《南齐书》(南朝梁)、《南史》(唐)、《北史》(唐)、《通典》(唐)、《括地志》(唐)、《唐书》(五代)、《旧唐书》(五代),晚至宋-清的《资治通鉴》(宋)、《大元一统志》(元)、《宋史》(元)、《读史方舆纪要》(明末清初)、《岷州卫志》(清)、《皇清职贡图》(清)、《甘肃通志》(清)、《续资治通鉴》(清)、《武阶备志》(清)及陇南各县的县志,等等,至少有数十种之多。

认真研读上述史料,我们可以得出四点认识:

(一)古氐族系统的民族共同体历史很悠久。“氐”作为族群概念出现,应不晚于商代。《诗经·商颂·玄鸟》曰:“昔有成汤,自彼氐羌, 莫敢不来享,莫敢不来王! ”而《诗经·商颂》创作于商代,目前已是学术界的主流观点。创作于战国时期的《竹书纪年》也载:“成汤十九年,氐羌来宾。”“武丁三十四年,氐羌来宾。”不过从商代到战国时期,“氐羌”都是并列统称,例如《诗经》郑玄注说“氐羌,夷狄国在西方这也。”孔颖达疏“氐羌之种,汉世仍存,其居在秦陇之西,故知在西方者也。”说明在这个较长时期内,氐、羌从族群上是笼统的,尚未区分其异同。据《大荒西经》载,氐与羌均为炎帝之后裔,“炎帝为姜姓,氐人酋帅与羌人同,亦多姜姓。”氐羌原始文化相同或相近,都是炎帝氏的后代,均以炎帝为宗神,所以至少是近亲关系。周人是一个古老的姬姓部落,最早和羌人姜姓部落结成部落联盟。公元前十三世纪末,周武王领导西方各部落兴兵伐纣,羌人协助有功,遂与周人和平共处,接受中原文化最多,并在周代开发四周的同时,也接受了商文化、古巴蜀文化和各地土著文化,进一步提高了自身的地位,但与周人始终和而未化,偕而未合,保持了自身的“不同”性。“氐羌”的这种笼统渊源,甚至到了元代还有史家认为白马氐为“羌类”,如《宋史·蛮夷传四》载:“白马氐,在汉为武都郡,今阶州、坟州,盖羌类也”。

事实上,氐和羌本来是可以区分的。据先贤的研究认为,“古代氐族分布在甘肃东南部的西汉水、白龙江流域,古代羌族分布在青海东部的何曲及其以西以北等地,两族的原始分布地相距甚远,不能把他们混为一谈。[1]12将“氐”作为一个独立族群,至少起自《史记》。《史记》卷一百一十六《西南夷列传》中说:“西南夷……自筰以东北,君长以什数,冉駹最大。其俗或土著,或移徙,在蜀之西。自冉駹以东北,君长以什数,白马最大,皆氐类也。”氐族是“西南夷”之一。这里的“蜀之西”,正是甘川两省交界的文县(古阴平道)、平武县(古刚氐道)、松潘县(湔氐道)、九寨沟县(甸氐道)一带。“道”的设置起自秦朝,大致跟县同级别,专门针对少数民族聚居的偏远地区而设。《汉书·地理志》解释为“有蛮夷曰道”或者“县主蛮夷曰道”。司马迁将“冉駹以东北”的“西南夷”称作“氐类”,说明“氐类”在西汉时期就有其自身的特点。魏晋以后的史籍,除个别志书沿袭旧说,氐、羌不分,其余史籍已将氐、羌区别开来,有了清晰的界定。如撰于北齐的《魏书》、撰于初唐的《北史》都有《氐传》。此时及以后的史籍中氐、羌分称,是由于史家对氐人认识深化,明晰的结果。

(二)氐族人在历史上饱经战乱,是一个在夹缝中生存的族群。自西汉至三国,统治阶层为了政治秩序的稳定,经常将势力较大的少数民族迁徙他方,“分而治之”。《魏略·西戎传》中说“自汉开益州,置武都郡,排其种人,分窜山谷间,或在福禄,或在汧、陇左右。”自汉武帝以后,氐人先后被迁徙至酒泉、清水、陕西陇县一带。三国“魏兴之初,与蜀分割,疆场之戎,一彼一此,武帝徙武都氐于秦川,欲以弱寇强国,捍御蜀虏,此盖权宜之计,非万世之利。”(晋江统《徙戎论》)历史记载此时曹操曾“拔武都氐五万余落出居扶风、天水界”。对于不接受迁徙的氐人则武力攻伐,逼其逃离故地。据白马人祖先口耳相传留下来的“话把”(即口碑史料),公元二九九年蜀军第三次北伐曹魏,攻占阴平、武都二郡,阴平氐王杨氏不愿接受安抚而起兵反汉,终因寡不敌众而失败。被追杀的一批氐人从青川绕道江油、平武,被迫迁徙到深山丛林中栖息生活。由江油到平武的石门关,至今留存一个叫“杀地坎”的地名,原名实为“杀氐坎”,相传早先此处有“杀氐坎”石碑一座,正是当时残酷战乱的语言“化石”。

(三)氐族在南北朝时期产生过巨大的影响力,也受到中原政权的重视。早在魏晋时期,氐人与汉人已经有着频繁的交往,在政治制度及文化上学习效仿,政治经济文化便逐渐强大起来,南北朝时期则达到巅峰。《北史》(李延寿撰)记述了北朝北魏、西魏、东魏、北周、北齐及隋六代共二百三十三年(386-618年)的史事,其《氐传》云:“氐者,西夷之别种,号曰白马。……秦汉以来,世居岐陇以南,汉川以西,自立豪帅。……自济、渭抵于巴蜀,种类实繁,或谓之白氐、或谓之故氐,各有王侯,受中国拜封。”南北朝时期,陇南氐人曾先后建立过仇池、武都、武兴、阴平四个地方偏安政权,都先后受到南朝和北朝朝廷的“拜封”,在军事上多次为南朝或北朝所利用。前秦苻坚的氐族集团更是有过叱咤风云、与周边政权乃至晋室抗衡的辉煌历史,大大加强了氐族的影响力。

(四)唐代以后,氐人的影响力大大降低,生活区域也渐次萎缩。这与氐人的汉化有直接关系。马长寿先生认为:“关中氐的汉化始于晋初,终于十六国之时,其发展情况特别迅速。”“武都仇池的氐人,继仇池国之后又建立了武都、武兴、阴平等国,保留了一部分本族的文化和习俗。到了隋唐以后,氐人除保留一部分特殊的汉式姓氏,如苻氏、啖氏等之外,其他在政治、经济、文化上都与汉人很少区别了。”[1]22

盛唐之初,氐人生活区域还遍布陇南的成州(所辖地域含今甘肃省成县、西和县、礼县、徽县、两当县和康县部分地区)、武州(今武都区)一带。据唐魏王李泰、萧德言等人所撰写的记述唐贞观年间疆域政区的地理书《括地志》之卷四《成州·上禄县》云:“陇右成州、武州皆白马氐,其豪族杨氏居成州仇池山上。”(见之于张守节《史记正义》所引。张守节是唐开元年间人)。元明时期,氐人生活区域就南移到了今武都、文县一带。由扎马剌丁、虞应龙、孛兰盼、岳铉等人先后负责编纂官修地方总志《大元一统志》(1303年定稿),其卷四《陕西等处行中书省·西河州》中说:“州境西通吐谷浑,至青海之塞,南直白马氐地。”清初陈如平所纂《岷州卫志·形胜》则说岷州“南临白马之氐”。而据清康熙以后的文献,氐人区域就已萎缩到甘肃最南部的文县和平武一带了。如康熙年间江景瑞纂《文县志》说:“白马峪在县城西南五十里,古白马氐也。”乾隆时期《甘肃通志》卷六《山川·直隶秦州》“文县”条有如下记载:“白水江,在城南,……民居水上者为白水氐”。

上述所据史料,都明确告诉我们:今陇南地区西和、礼县、康县、武都、文县等县曾经有一个主体民族为氐族的漫长阶段。白氐、白马、白马氐、白水氐等部族名称的反复出现,足以证明白马氐族是白马人最早的祖先。《晋书·江统传》记载太子江统“徙戎论”,认为“徙扶风、始平、京兆之氐,出还陇右,著阴平、武都之地……各附本种,返其旧土。”这个建议并未能实行,但阴平、武都一带是氐人的老家,这在晋代就已是时人的共识。今文县西南的铁楼藏族乡,一直沿用“白马峪”的地名,这也是一个凿然有力的实证。著名藏族学者毛尔盖·桑木旦先生在《谈谈达布人的族属问题》一文中认为 白马藏族属于藏族的分支,“白马人是吐蕃军队的后裔”,“白马”是古藏语,意思为“藏族的兵”①。我们认为这个论断很难站住脚,因为吐蕃人进入河陇是唐朝“安史之乱”以后的事,而早在南北朝之前,“白马”之名已确然存在。如《魏书》(魏收撰)记载了公元4世纪末至6世纪中叶北魏王朝历史,其《氐传》云:“氐者,西夷之别种,号曰白马。”有些学者则认为因“白马”是白马氐人崇拜的图腾而得名,有望文生义之嫌,没有产生多少影响力。依照“名从主人”的常理,笔者倾向于“白马”是古代陇南氐人部落名之音译,其具体含义已难考知。

二、白马人与汉族、藏族“和而不同”

先说氐人与汉、藏之“和”。氐人跟汉文化的接触、接受起步很早。由于氐人主要从事农耕,居住区域比较固定,且地域上比较靠近农业文明较高的中原地区,向华夏学习的机会较多;更由于政治要仰仗中原王朝,氐族统治者为了巩固其政权,一直倡导汉族文化,从而促进了氐族的汉化过程。这个过程早在三国时期就显示出来了。《三国志》(卷30)裴松之引魏人鱼豢的《魏略·西戎传》云:“氐人有王,所从来久矣……其俗、语不与中国同,及羌杂胡同,各自有姓,姓如中国之姓矣……多知中国语,由与中国错居故也。其自还种落间,则自氐语。”姓如中国姓,语言使用上,氐人对内说氐语,对外说汉语,换用今天的话,就是使用“双语”[2]。这是对汉族文化认同的最直接体现,从那时起,氐人就一直在向汉人靠拢。隋唐以后,因氐族政权不复存在,保护本民族习俗和语言的强力作用消失了,氐族加速了与汉族融合的进程。明代以后,汉族成为陇南的主体民族,融合的速度进一步加快。加上清代雍正时期的“改土归流”,居住在川区平地的许多氐人(熟番)融入了汉族。据刘郁芬、杨思、张维纂《甘肃通志稿·民族五》载:“清乾隆时,阶州直隶州原额人丁二万五千五百九十三,又滋生人丁一千七百四十四、屯丁一千四百七十,又滋生屯丁五百二十一,投诚番民四百六十八,又滋生番民一百五十二”。这里,“投诚番民”,当是“熟番”。又载:“清嘉庆时,阶州直隶州辖文县成县,原额民丁共二万八千二百四十七,屯丁共一千六百五十八,今滋生民丁男妇大小共二十八万五千二百四十三名口,屯丁男妇大小共九万三千九百六十三名口,统计七万四千六百六十四户”。不到百年时间,阶州直隶州人口增长了十倍。除了汉人大量涌入外,“番民”汉化应有相当的数量。就拿文县而言,“清光绪三十四年,文县户二万一千二百四十七,口十万五千九百七十三”;“民国十七年,文县户三万九百四十,口十一万二千五百七十四”②,户数增长很快,人口也稳中有升。这里不能排除包括白马人在内的“番民”的汉化。

白马氐人何时跟藏族开始融合?唐代的确是一个非常重要的节点。从公元 762年吐蕃东进,占领河陇地区,到北宋大将王韶收复,吐蕃先后经略及统治河陇地区达三百余年。这个时期,吐蕃融合被占领区的吐谷浑、党项、羌等民族,形成了新的民族共同体,即后世所谓藏族。《新唐书·吐蕃下》记载,大历 “十三年(778年),虏大酋马重英以四万骑寇灵州,塞汉、御史、尚书三渠以扰屯田,为朔方留后常谦光所逐,重英残盐、庆而去。乃南合南诏众二十万攻茂州,略扶、文,遂侵黎、雅。”《旧唐书·吐蕃传》亦记载,十四年(779年),“十月,吐蕃率南蛮众二十万来寇:一入茂州,一入扶、文,过方维、白坝;一自黎、雅,过邛崃关,连陷郡邑。”吐蕃帅被征服的吐谷浑及随吐蕃东进的温末等进入陇南地区,占领了扶州、阶州、成州乃至松州、茂州等氐羌民族居住的州县,统治时期达到百余年。以成州为例,《新唐书地理志》载:“成州同谷郡宝应元年没于吐蕃,贞元五年(789年)于同谷之西泥功山权治行,咸通七年(866年)复置徙治宝井堡,后徙治同谷。”自宝应元年至咸通七年,没于吐蕃超过百年。吐蕃与原居住地的氐、羌民族聚居融合,形成了陇南川北的番族。吐蕃对陇南地区进行了长期稳定的统治和经略,直接的影响就是推动了白马人与番人之间的交往和联系,从而进入一个“蕃化”时期,白马氐人成为宋代以后的“白马番”、“文州番”。《宋史·兵志》(卷198)“马政”条云:“宋初,市马惟河东、陕西、川峡三路,招马惟吐蕃、回纥、党项、藏牙族,白马、鼻家、保家、名市族诸蕃。”《宋史》为元脱脱撰修于元朝末年,其主要材料是宋代的国史、实录等书,说明宋代已经将白马氐人视为“蕃”人。

乾隆后期陇南康县人吴鹏翱所撰的《武阶备志·蕃夷》(卷20) 云:“其(指吐蕃人)在阶、文等州者,皆与氐羌杂处,自分部族。中朝人总以西蕃名之,不复别其汉种、唐种也。”蕃人本有“汉种”“唐种”的区别。所谓汉种,指的是从汉以来就居住在这里的氐羌民族;所谓唐种则指的是在唐末才迁来的吐蕃,今藏族的先民。至此,“总以西番名之”,说明番人此时已经合流为一个民族共同体。笔者曾从一位白马老人口中听到:汉人说白马话为“打番说呢”,番人说汉语为“打汉说呢”。这说明他们接受“番人”的称谓。白马男子喜穿麻布衫,颜色多为黑白两色或绛青色,均束偏襟,腰缠毛腰带,白马语称“兰布格拉”,膝下缠麻布绑腿,白马语称“斯哩业吉”,夏天穿麻布草鞋,冬天穿毡筒鞋,白马语称“具奥”,汉人称之为“番鞋”。这些装束和羌人男子近似;冬天翻穿羊皮褂子,则跟藏人相同。这也说明白马人此时在族群认同上与汉人远,与藏人近的事实。透过白马人近代以来的婚姻生活,我们也可以看出与藏人的关系更密切。白马男女除了在本村或临村之间互相婚配外,也习惯于跟远处的藏族人婚配。例如平武的白马人常与松潘一带的藏民婚配,文县堡子坝寨上村的白马人常跟甘南舟曲县的藏民婚配,一般不跟汉民通婚。这种情况一直延续到现在。从语言上讲,直至今天,白马人的语言中有半数以上的语词与藏语相同,与甘南迭部、舟曲乃至卓尼的藏民可以进行基本的交流。上述情况与白马人跟“藏人近”的论断都是基本吻合的。上世纪50年代,白马人被国家认定为藏族,70年代后期,四川省平武县、南坪县(后改为九寨沟县)提请重新认定白马藏人的民族成分,并上报国家民委。1986年9月24日,国家民委下发了《关于审定“白马人”族属建议的答复意见》,指出:“白马人在五十年代定为藏族,后白马人中的部分人要求重新识别。……经多次的调查研究,座谈讨论,均未取得一致意见,就是白马人内部的部分人中的意见也不一致。鉴于此种情况,我委经与有关地区、部门商议,从有利于安定团结的大局出发,暂以维持‘白马人’为藏族的现状比较适宜。”至此,白马人的族属问题虽然学术界还有争鸣,但“白马藏族”称谓已经明确并稳固了。

再说氐人与汉、藏“不同”。《武阶备志·蕃夷志》(卷20)曰:“在周以后,庐落耗散,其种人留居武都者,有苻氏、杨氏、窦氏、强氏、苟氏、毛氏诸巨姓,皆与汉民杂处,不复为寇盗。唯杨氏窃据爵土三百余年,西魏灭武兴。其子孙流移至宕、沙、岷等州者,仍为酋豪,迄今千余年,世承不绝”。所谓“迄今千余年,世承不绝”,说明他们一直保持着自己民族的传统和独立性。

据乾隆《皇清职贡图》记载:“文县地连秦蜀,所辖居民,盖亦苗蛮之一种,与西陲诸番不同。居县属之下舍书、英坡山等处,明时设王马二百户分领之。至本朝雍正八年改土归流,按地输粮,由县征解。男帽插鸡翎。每农事毕,常挟弓矢以涉猎为事。番妇以布抹额,杂缀珠石,衣五色褐布缘边衣。近亦多效民间服饰者,颇勤。”“与西陲诸番不同”,也是一定程度上保持自己民族的传统和独立性的写照。“番妇以布抹额,杂缀珠石”,至今犹然。白马女性头缠黑似帕,长辫子上串着圆鱼骨和四色玉石小珠,绾在头上吊至右耳旁;“五彩服”即“衣五色褐布缘边衣”,胸前佩戴金色的鱼骨牌,艳丽端庄,富于想象。特别是“衣五色褐布缘边衣”,这是非常悠久的服饰传承。东汉许慎的《说文·糸部》就有记载:“絣,氐人殊缕布也。”段玉裁注“殊缕布者,盖殊其缕色而相间织也”,即用杂色线编织成的布。虽然“近亦多效民间服饰者”,但从其惯常的着装样式、特殊的民俗事相来看,也保留了自己民族的独特风貌。白马人认可自身为“番人”,但称自身为藏族则是上世纪五十年代国家民族身份确定的以后的事。笔者也多次听到白马人的口述史:山下的汉人把他们往山上赶,山上的藏民把他们往山下赶,最后好不容易在陡峭的半山腰上扎下了村落。可以听出,他们跟藏民是有区别的,而且当初与藏人的关系算不上友好。

三、番人(含白马人)对汉民也产生过较大的影响

前已述及,中唐至宋吐蕃占领陇右的二百多年,造成民族融合的事实。吐蕃人学习汉人的语言与文化,生活方式也受到汉人的影响。唐代诗人王建《凉州词》描写陷落后的凉州:(吐蕃)“多来中国收妇女,一半生来为汉语。蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍”。当时汉人也部分地接受了吐蕃的同化,语言生活也发生了明显的变化。司空图的《河湟有感》云:“一自萧关起战尘,河湟隔断异乡春。汉儿尽作胡儿语,却向城头骂汉人”,正是其真实写照。当时陇南的情形,虽然没有相关文献可考,但推料也应相去不远。

经过元蒙、明清的历史演进,陇南各县民族融合一直在持续中,总的趋势是“番人”(含白马人)逐渐同化于强势民族——汉族。前文所引《甘肃通志稿·民族五》之人口数量就是明证。就文县而言,现今的汉人中不乏来自“番人”者。笔者的老家——文县堡子坝乡就能找到足够多的例证。牌坊行政村有个叫“杀番沟”的村子,相传是汉人围剿“番子”的地方,上世纪五十年代才改为“平沟”,该村上世纪末还有一户姓赵的村民一直被称作“番子”。堡子坝镇有几个村名来自于藏语:贾那哈——汉人的村子;勿席——通向半山的路;愣干——山梁;有两个叫“扎多”的村子,汉语义未知。就全文县而言,藏语村镇的名字也随处可见:洋汤天池,是藏汉“合璧词”,“洋汤”本身就是藏语“天然湖泊”的意思,后加汉语词“天池”而成;哈南寨——藏语含义为“大沟口的村落”;尚德,原名“穷德”,是藏语“落大雁的河滩”的音译,“穷德”字面汉语意思欠雅,取反义造词法,改为“尚德”。

从宗教信仰看,文县山区居住的很多村民家族都信奉家神——“老爷”。笔者见到过许多祖传的“老爷”画像,许多都称“都刚”,陪伴者都是藏人装扮,而“都刚”就是梵语的“护法神”,由藏语借入汉语。笔者自小也多次见到汉民家人“爨老爷”(也叫跳神)的场面,主持的“司家”转述“老爷”的话都是“宾动式”,是藏语语法的底层体现。

语言是民族的基因,是民族文化的“活化石”,是我们探究历史最可靠的“抓手”。上述材料,足以说明文县汉民有来自“番人”(含白马人)者。

一个族群的演变是个长期的过程。先秦以来,居住陇南的强势族群经过了数度变化,“你方唱罢我登台”,但无论哪个时期,不同族群之间的同化、融合是不可抗拒的历史潮流。任何民族都不可能一直纯粹地保持自己的“基因”不变,只有“和而不同”,才能一定程度地保留自己的“个性”。白马藏人是一支发源于古氐族,在后来的演变中,先后受羌、吐蕃、藏人的冲击和侵染,并受汉人的长期影响而形成的一支独特群体,是一朵饱受艰难、顽强生存下来的独有“奇葩”。她对共同生活的其他族群(包括汉族)同样产生着影响,并得到认同。著名人类学家费孝通先生“中华民族多元一体”的理论[3],也完全符合白马人,白马人正是“多元一体”的一个“具体而微”之典型。“各美其美,美人之美;美美与共,天下大同”,这是我们熟知并普遍赞赏的一个论断。白马人也有自己优美的文化传统,我们不仅要认同、包容,而且要相互学习,才能构建一个多彩、多元的区域和谐社会。

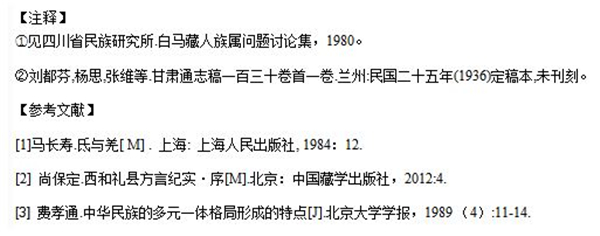

注释及参考文献

文章出处:《兰州文理学院学报》(社会科学版)

文章出处:《兰州文理学院学报》(社会科学版)

2020年第6期“非物质文化遗产研究”专栏

作者简介

莫超:甘肃文县人,兰州城市学院副校长、甘肃省人文社科重点研究基地“西北方言研究中心”主任、《甘肃高师学报》主编、西北师范大学文学院汉语言文字学专业博士生导师。主要从事汉语语法学、汉语方言学、古典文献学及西北汉语方言与少数民族语言接触研究;出版学术专著8部,在国内外学术期刊发表论文70多篇;主持完成国家社科基金项目“西北方言文献研究”等3项、“全国汉语方言有声语料库建设”之兰银官话有声语料库建设等国家社科重大项目子项目2项、教育部社科基金项目1项,相关成果先后获得甘肃省优秀社科成果奖一、二、三等奖多次。曾获得甘肃省高校青年教师成才奖、甘肃省“园丁奖”,三次入选甘肃省第一层次领军人才,也是甘肃省“四个一批”专家(理论界)。