гҖҖгҖҖдҪҚдәҺиҘҝи—ҸйҳҝйҮҢең°еҢәйқ©еҗүеҺҝзҡ„жў…йҫҷиҫҫжҷ®жҙһз©ҙйҒ—еқҖпјҢжө·жӢ”4700зұіпјҢжҳҜйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹи…№ең°еҸ‘зҺ°зҡ„йҰ–дёӘеҸІеүҚжҙһз©ҙйҒ—еқҖпјҢд№ҹжҳҜдё–з•ҢиҢғеӣҙеҶ…жө·жӢ”жңҖй«ҳзҡ„и¶…еӨ§еһӢеҸІеүҚжҙһз©ҙйҒ—еқҖгҖӮ

гҖҖгҖҖ2024е№ҙ1жңҲ22ж—ҘпјҢи®°иҖ…д»ҺиҘҝи—ҸиҮӘжІ»еҢәж–Үзү©дҝқжҠӨз ”з©¶жүҖгҖҒдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўеҸӨи„ҠжӨҺеҠЁзү©дёҺеҸӨдәәзұ»з ”究жүҖз»„жҲҗзҡ„жў…йҫҷиҫҫжҷ®жҙһз©ҙйҒ—еқҖиҖғеҸӨйҳҹдәҶи§ЈеҲ°пјҡз»ҸиҝҮиҝһз»ӯ6дёӘе№ҙеәҰзҡ„жӯЈејҸиҖғеҸӨеҸ‘жҺҳпјҢзӣ®еүҚжў…йҫҷиҫҫжҷ®дёҖеҸ·е’ҢдәҢеҸ·жҙһе·ІеҮәеңҹж—§зҹіеҷЁж—¶д»ЈиҮіж—©жңҹйҮ‘еұһж—¶д»Јеҗ„зұ»ж–ҮеҢ–йҒ—зү©йҖҫдёҮ件пјҢеҢ…жӢ¬зҹіеҲ¶е“ҒгҖҒйӘЁеҲ¶е“ҒгҖҒйҷ¶зүҮгҖҒйқ’й“ңеҷЁгҖҒеҠЁзү©йӘЁйӘјгҖҒжӨҚзү©йҒ—еӯҳзӯүгҖӮ

гҖҖгҖҖ2024е№ҙ1жңҲ22ж—ҘпјҢи®°иҖ…д»ҺиҘҝи—ҸиҮӘжІ»еҢәж–Үзү©дҝқжҠӨз ”з©¶жүҖгҖҒдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўеҸӨи„ҠжӨҺеҠЁзү©дёҺеҸӨдәәзұ»з ”究жүҖз»„жҲҗзҡ„жў…йҫҷиҫҫжҷ®жҙһз©ҙйҒ—еқҖиҖғеҸӨйҳҹдәҶи§ЈеҲ°пјҡз»ҸиҝҮиҝһз»ӯ6дёӘе№ҙеәҰзҡ„жӯЈејҸиҖғеҸӨеҸ‘жҺҳпјҢзӣ®еүҚжў…йҫҷиҫҫжҷ®дёҖеҸ·е’ҢдәҢеҸ·жҙһе·ІеҮәеңҹж—§зҹіеҷЁж—¶д»ЈиҮіж—©жңҹйҮ‘еұһж—¶д»Јеҗ„зұ»ж–ҮеҢ–йҒ—зү©йҖҫдёҮ件пјҢеҢ…жӢ¬зҹіеҲ¶е“ҒгҖҒйӘЁеҲ¶е“ҒгҖҒйҷ¶зүҮгҖҒйқ’й“ңеҷЁгҖҒеҠЁзү©йӘЁйӘјгҖҒжӨҚзү©йҒ—еӯҳзӯүгҖӮ

гҖҖгҖҖж №жҚ®дёҖеҸ·жҙһзҹіеҲ¶е“ҒжүҖеҸҚжҳ зҡ„жҠҖжңҜзү№зӮ№зңӢпјҢеҲқжӯҘзҡ„зўіеҚҒеӣӣе’Ңе…үйҮҠе…үжөӢе№ҙж•°жҚ®жҳҫзӨәпјҢиҜҘжңҹйҒ—еӯҳж—©дәҺи·қд»Ҡ5.3дёҮе№ҙгҖҒз”ҡиҮіеҸҜиғҪж—©иҮіи·қд»Ҡ8дёҮе№ҙе·ҰеҸігҖӮжӯӨеүҚиҘҝи—ҸйӮЈжӣІеёӮз”іжүҺеҺҝзҡ„ж—§зҹіеҷЁж—¶д»Је°јйҳҝеә•йҒ—еқҖпјҢиҜҒе®һеҸӨдәәеңЁи·қд»ҠзәҰ4~3дёҮе№ҙеүҚе·ІиёҸи¶ійқ’и—Ҹй«ҳеҺҹи…№еҝғең°еёҰпјӣжў…йҫҷиҫҫжҷ®жҙһз©ҙйҒ—еқҖзҡ„иҖғеҸӨж–°еҸ‘зҺ°пјҢдёәж—§зҹіеҷЁж—¶д»Јдәәзұ»жӢ“ж®–й«ҳеҺҹжҸҗдҫӣдәҶжӣҙж—©зҡ„йҮҚиҰҒиҜҒжҚ®гҖӮ

жў…йҫҷиҫҫжҷ®жҙһз©ҙйҒ—еқҖ иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

жў…йҫҷиҫҫжҷ®жҙһз©ҙйҒ—еқҖ иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖжў…йҫҷиҫҫжҷ®жҙһз©ҙең°еӨ„и—ҸеҢ—зҫҢеЎҳй«ҳеҺҹиҘҝйғЁең°еҢәпјҢдҪҚдәҺйқ©еҗүеҺҝеҹҺеҚ—зәҰ30е…¬йҮҢгҖҒзӢ®жіүжІідёҠжёёе·ҰеІёзҡ„зҹізҒ°еІ©еұұдҪ“дёҠпјҢжҙһеҸЈдҪҚзҪ®й«ҳеҮәзӢ®жіүжІіж°ҙе№ійқў104зұігҖӮжў…йҫҷиҫҫжҷ®пјҢи—ҸиҜӯж„ҸдёәвҖңи…°й—ҙзҡ„й•ңеӯҗвҖқпјҢз”ұдёҖеӯ—жҺ’ејҖзҡ„дёүдёӘзӢ¬з«Ӣжҙһз©ҙз»„жҲҗпјҡдёҖеҸ·жҙһ规模е®ҸеӨ§пјҢйқўз§Ҝи¶…иҝҮ1000е№іж–№зұіпјӣдәҢеҸ·жҙһ规模иҫғе°ҸпјҢйқўз§ҜзәҰ60е№іж–№зұіпјӣдёүеҸ·жҙһпјҢ规模жңҖе°ҸпјҢйқўз§ҜзәҰ25е№іж–№зұігҖӮ

жў…йҫҷиҫҫжҷ®йҒ—еқҖеҸ‘жҺҳ иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

жў…йҫҷиҫҫжҷ®йҒ—еқҖеҸ‘жҺҳ иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖиҜҘжҙһз©ҙзҡ„еҸІеүҚж–ҮеҢ–йҒ—еӯҳпјҢдәҺ2018е№ҙ7жңҲеңЁиҘҝи—ҸиҮӘжІ»еҢәж–Үзү©дҝқжҠӨз ”з©¶жүҖе’ҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўеҸӨи„ҠжӨҺеҠЁзү©дёҺеҸӨдәәзұ»з ”究жүҖиҒ”еҗҲз»„з»Үзҡ„ж—§зҹіеҷЁиҖғеҸӨи°ғжҹҘдёӯеҸ‘зҺ°гҖӮз»ҸеӣҪ家ж–Үзү©еұҖжү№еҮҶпјҢ2018-2023е№ҙжңҹй—ҙпјҢиҖғеҸӨйҳҹиҝһз»ӯејҖеұ•дәҶ6дёӘе№ҙеәҰзҡ„жӯЈејҸиҖғеҸӨеҸ‘жҺҳгҖӮ йҷӨдәҶеҸ‘зҺ°дёҠдёҮ件еҗ„зұ»ж–ҮеҢ–йҒ—зү©пјҢдёҖеҸ·жҙһеЈҒиҝҳеҸ‘зҺ°дәҶжҺ’еҲ—жңүеәҸзҡ„з«–жқЎзә№гҖҒдәәеҪўиҪ®е»“гҖҒжүӢжҺҢд»ҘеҸҠеӨӘйҳізӯүд»ҘзәўиүІиөӯзҹіз»ҳеҲ¶зҡ„еІ©з”»гҖӮ

дёҖеҸ·жҙһеІ©з”» иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

дёҖеҸ·жҙһеІ©з”» иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

дёҖеҸ·жҙһеІ©з”» иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

дёҖеҸ·жҙһеІ©з”» иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖеҸ‘жҺҳжңҹй—ҙпјҢиҖғеҸӨйҳҹиҝҳеҜ№йҒ—еқҖжүҖеӨ„зҡ„йқ©еҗүзӣҶең°иҝӣиЎҢзі»з»ҹи°ғжҹҘпјҢзӣ®еүҚе·ІеҸ‘зҺ°ж—·йҮҺж—§зҹіеҷЁең°зӮ№30дҪҷеӨ„гҖҒжҙһз©ҙең°зӮ№6еӨ„пјҢйҮҮйӣҶеҲ°ж•°д»ҘеҚғи®Ўзҡ„зҹіеҲ¶е“ҒгҖӮеҸҰеӨ–иҝҳжңү5еӨ„жҙһз©ҙеІ©з”»йҒ—еӯҳпјҢжҳҫзӨәд»Ҙжў…йҫҷиҫҫжҷ®йҒ—еқҖдёәж ёеҝғзҡ„йҒ—еқҖзҫӨпјҢд»ЈиЎЁдәҶиҜҘеҢәеҹҹй•ҝж—¶жңҹеӨ§и§„жЁЎзҡ„дәәзұ»жҙ»еҠЁеҺҶеҸІгҖӮ

гҖҖгҖҖжҲӘиҮі2023е№ҙз”°йҮҺе·ҘдҪңз»“жқҹпјҢжў…йҫҷиҫҫжҷ®йҒ—еқҖе…ұеҸ‘жҺҳ10дёӘжҺўж–№пјҢеңЁдёҖеҸ·жҙһе’ҢдәҢеҸ·жҙһдёҚеҗҢйғЁдҪҚжҸӯйңІеҮәдёүеҘ—ж–ҮеҢ–йҒ—еӯҳпјҲдёүеҸ·жҙһе°ҡжңӘиҝӣиЎҢиҖғеҸӨеҸ‘жҺҳпјүгҖӮж №жҚ®ең°еұӮе Ҷз§ҜгҖҒеҲқжӯҘзҡ„зўіеҚҒеӣӣе’Ңе…үйҮҠе…үжөӢе№ҙз»“жһңгҖҒзҹіеҲ¶е“ҒжҠҖжңҜзү№зӮ№зӯүеӣ зҙ з»јеҗҲеҲӨж–ӯпјҢ1еҸ·жҙһдёӯеҗҺйғЁгҖҒ2еҸ·жҙһе’Ң1еҸ·жҙһжҙһеҸЈйғЁдҪҚзҡ„е Ҷз§ҜеҲҶеҲ«д»ЈиЎЁз”ұж—©иҮіжҷҡдёүжңҹдәәзұ»еҚ жҚ®жҙһз©ҙзҡ„еҺҶеҸІгҖӮ

гҖҖгҖҖ第дёҖжңҹйҒ—еӯҳ ж—©дәҺи·қд»Ҡ5.3дёҮе№ҙ

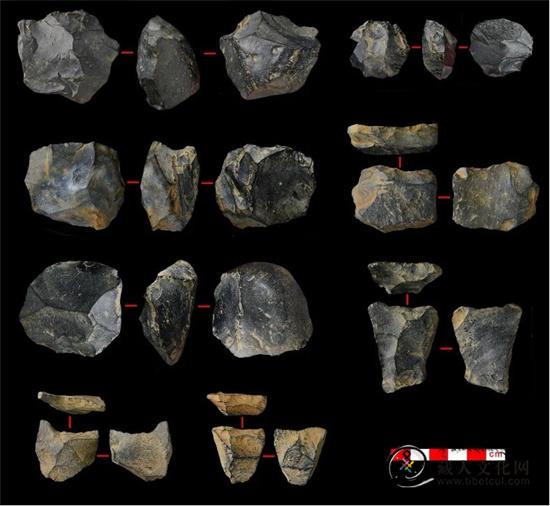

гҖҖгҖҖдёҖеҸ·жҙһдёӯеҗҺйғЁдё»жҺўж–№T8еҸ‘жҺҳйқўз§Ҝ64е№іж–№зұіпјҢеҸ‘жҺҳиҮіеә•йғЁе·ЁеӨ§зҒ°еІ©и§’з ҫзҹіеұӮпјҢж·ұеәҰдёә7.4зұігҖӮдё»ж–ҮеҢ–еұӮеҮәйңІдәҺи·қең°иЎЁ2.7-6.6зұіеӨ„пјҢж–ҮеҢ–йҒ—зү©еҢ…жӢ¬зҹіеҲ¶е“Ғ599件е’ҢеҠЁзү©еҢ–зҹі1017件гҖӮзҹіеҲ¶е“ҒдёәиӢұе®үеІ©еҲ¶дҪңзҡ„зҹіж ё-зҹізүҮжҠҖжңҜдә§е“ҒпјҢе°әеҜёеҒҸеӨ§гҖҒзҹіж ёеҲ©з”ЁзҺҮдҪҺгҖҒдҝ®зҗҶиҫғдёәзІ—зіҷпјҢе‘ҲзҺ°еҮәиҫғж—©йҳ¶ж®өзҹіж ё-зҹізүҮжҠҖжңҜжү“еҲ¶зҹіеҷЁзҡ„зү№зӮ№гҖӮеҠЁзү©еҢ–зҹіж•°йҮҸеӨ§гҖҒдҝқеӯҳдҪіпјҢе…¶дёӯд»Ҙжңү蹄зұ»еҠЁзү©йӘЁйӘјдёәдё»гҖӮиҫғеӨҡзҡ„ж Үжң¬иЎЁйқўеҸҜи§ҒжҳҺзЎ®зҡ„зҹіеҲ¶е“ҒеҲҮеүІз—•иҝ№пјҢиҝҷдёәжҺўи®Ёж—©жңҹдәәзұ»зҡ„з”ҹи®ЎжЁЎејҸжҸҗдҫӣдәҶзҸҚиҙөзҡ„жқҗж–ҷгҖӮдёҖеҸ·жҙһдёӯеҗҺйғЁе Ҷз§Ҝзҡ„зі»з»ҹжөӢе№ҙе·ҘдҪңжӯЈеңЁиҝӣиЎҢдёӯпјҢж №жҚ®зҹіеҲ¶е“ҒжүҖеҸҚжҳ зҡ„жҠҖжңҜзү№зӮ№зңӢпјҢеә”ж—©дәҺдәҢеҸ·жҙһе Ҷз§Ҝзҡ„е№ҙд»ЈпјҢеҲқжӯҘзҡ„зўіеҚҒеӣӣе’Ңе…үйҮҠе…үжөӢе№ҙж•°жҚ®жҳҫзӨәиҜҘжңҹйҒ—еӯҳж—©дәҺи·қд»Ҡ5.3дёҮе№ҙгҖҒз”ҡиҮіеҸҜиғҪж—©иҮіи·қд»Ҡ8дёҮе№ҙе·ҰеҸігҖӮ

дёҖеҸ·жҙһдёӯеҗҺйғЁеҮәеңҹй№ҝи§’еҢ–зҹі иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

дёҖеҸ·жҙһдёӯеҗҺйғЁеҮәеңҹй№ҝи§’еҢ–зҹі иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

第дёҖжңҹйҒ—еӯҳ-зҹіеҲ¶е“Ғ иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

第дёҖжңҹйҒ—еӯҳ-зҹіеҲ¶е“Ғ иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

第дёҖжңҹйҒ—еӯҳ-еҠЁзү©еҢ–зҹі иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

第дёҖжңҹйҒ—еӯҳ-еҠЁзү©еҢ–зҹі иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖ第дәҢжңҹйҒ—еӯҳ дёҚжҷҡдәҺи·қд»Ҡ4.5дёҮе№ҙ

гҖҖгҖҖдәҢеҸ·жҙһдё»жҺўж–№T1еҸ‘жҺҳйқўз§Ҝ12е№іж–№зұіпјҢе·ІеҸ‘жҺҳиҮіеҹәеІ©пјҢж·ұеәҰдёә2.2зұігҖӮж–ҮеҢ–еұӮеә•йғЁи·қең°иЎЁ1.5зұігҖӮдё»иҰҒж–ҮеҢ–йҒ—еӯҳдёәзҹіеҲ¶е“Ғ8136件гҖҒеҠЁзү©еҢ–зҹі952件пјҢжӯӨеӨ–иҝҳеҮәеңҹе°‘йҮҸеҠЁзү©зІӘдҫҝе’ҢжӨҚзү©йҒ—еӯҳгҖӮдәҢеҸ·жҙһT1еҮәеңҹж–ҮеҢ–йҒ—зү©дё»иҰҒжҳҜзҹіж ё-зҹізүҮжҠҖжңҜз”ҹдә§зҡ„жү“еҲ¶зҹіеҷЁпјҢеҺҹж–ҷд»ҘиӢұе®үеІ©дёәдё»гҖӮзҹіеҷЁз»„еҗҲе®Ңж•ҙпјҢеӯҳеңЁеӨ§йҮҸзўҺеұ‘гҖӮзҹіеҲ¶е“Ғж•ҙдҪ“е°әеҜёиҫғе°ҸгҖӮеҚ•йқўеҗ‘еҝғеүҘзүҮзҡ„е°ҸеһӢзӣҳзҠ¶зҹіж ёзӢ¬е…·зү№иүІгҖӮзҹізүҮеҪўзҠ¶дёҚ规еҲҷгҖӮе·Ҙе…·еӨҡд»ҘиҫғеҺҡзҡ„зҹізүҮдёәжҜӣеқҜпјҢиҝӣиЎҢзІҫиҮҙдҝ®зҗҶпјҢеҲғзјҳиҫғйҷЎгҖӮеҷЁзү©зұ»еһӢдё°еҜҢпјҢеҢ…жӢ¬еҲ®еүҠеҷЁгҖҒе°–зҠ¶еҷЁгҖҒеҮ№зјәеҷЁгҖҒй’»еҷЁзӯүгҖӮT1еҮәеңҹзҡ„еҠЁзү©еҢ–зҹіз ҙжҚҹйЈҺеҢ–жҜ”иҫғдёҘйҮҚпјҢдҪҶеҲқжӯҘи§ӮеҜҹд»ҚеҸ‘зҺ°жңүдёҺдәәзұ»еҲ©з”ЁеҠЁзү©иө„жәҗзӣёе…ізҡ„еҲҮеүІз—•иҝ№гҖӮз»јеҗҲзҹіеҲ¶е“ҒгҖҒеҠЁзү©еҢ–зҹігҖҒең°еұӮе’ҢеҮәеңҹзү©дә§зҠ¶еҲҶжһҗпјҢиҝҷйҮҢеә”дёәдёҖеӨ„еҸӨдәәз”ҹжҙ»з•ҷдёӢзҡ„еҺҹз”ҹе Ҷз§ҜгҖӮж №жҚ®еҲқжӯҘзҡ„зўіеҚҒеӣӣе’Ңе…үйҮҠе…үжөӢе№ҙз»“жһңпјҢдәҢеҸ·жҙһдё»ж–ҮеҢ–еұӮдёҚжҷҡдәҺи·қд»Ҡ4.5дёҮе№ҙгҖӮ

дәҢеҸ·жҙһеҮәеңҹеҠЁзү©зІӘдҫҝ иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

дәҢеҸ·жҙһеҮәеңҹеҠЁзү©зІӘдҫҝ иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

дәҢеҸ·жҙһеҮәеңҹзҹіж ё иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

дәҢеҸ·жҙһеҮәеңҹзҹіж ё иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

дәҢеҸ·жҙһеҮәеңҹж Үжң¬ иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

дәҢеҸ·жҙһеҮәеңҹж Үжң¬ иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

第дәҢжңҹйҒ—еӯҳ-зҹіеҲ¶е“Ғ иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

第дәҢжңҹйҒ—еӯҳ-зҹіеҲ¶е“Ғ иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖ第дёүжңҹйҒ—еӯҳ и·қд»Ҡ4000-3000е№ҙ

гҖҖгҖҖдёҖеҸ·жҙһжҙһеҸЈдё»жҺўж–№T3еҸ‘жҺҳйқўз§Ҝдёә10е№іж–№зұіпјҢеҸ‘жҺҳиҮіеә•йғЁеӨ§и§’з ҫеұӮпјҢж·ұеәҰиҫҫ7зұігҖӮж–ҮеҢ–еұӮеә•йғЁи·қең°иЎЁ1.5зұігҖӮдё»иҰҒж–ҮеҢ–йҒ—еӯҳдёәзҹіеҲ¶е“Ғ1170件гҖҒйҷ¶зүҮ622件е’ҢеҠЁзү©зўҺйӘЁ4350件пјҢеҗҢж—¶иҝҳеҮәеңҹйӘЁжҹ„зҹіеҲғеҲҖгҖҒйӘЁй’ҲгҖҒйқ’й“ңе°Ҹ件гҖҒзҪ‘еқ зӯүгҖӮж №жҚ®зўіеҚҒеӣӣжөӢе№ҙж•°жҚ®пјҢдё»ж–ҮеҢ–еұӮи·қд»Ҡ4000-3000е№ҙпјҢйЎ¶йғЁеұӮдҪҚи·қд»Ҡ1000е№ҙгҖӮдёҖеҸ·жҙһT3еҮәеңҹзҡ„жү“еҲ¶зҹіеҷЁд»ҘдҪҝз”ЁеҺӢеҲ¶жҠҖжңҜеүҘзүҮзҡ„з»ҶзҹіеҷЁдёәдё»иҰҒзү№еҫҒпјҢеҗ«й”ҘеҪўе’ҢеҚҠй”ҘеҪўз»Ҷзҹіж ёгҖҒз»ҶзҹіеҸ¶д»ҘеҸҠзІҫиҮҙеҠ е·Ҙзҡ„иҫ№еҲ®еҷЁгҖҒз«ҜеҲ®еҷЁзӯүгҖӮзҹіж–ҷеӨҡдёәдјҳиҙЁзҡ„зҮ§зҹігҖҒзҺӣз‘ҷе’Ңй»‘жӣңзҹігҖӮеҮәеңҹйҷ¶еҷЁеҸҜеҲҶдёӨз»„пјҢ第дёҖз»„жҳҜеңЁй»„иӨҗйҷ¶дёҠйҘ°зәўеҪ©гҖҒй»‘еҪ©зҡ„еҪ©йҷ¶еҷЁпјӣ第дәҢз»„дёәзҒ°иӨҗйҷ¶дёҠж–ҪеҲ»еҲ’зә№гҖҒеңҶеңҲзә№гҖҒжҲіеҚ°зә№гҖҒејҰзә№гҖҒзҜҰзӮ№зә№зӯүгҖӮеҸҜиҫЁеҷЁеһӢдё»иҰҒжңүе–ҮеҸӯеҸЈеҷЁгҖҒдҫҲеҸЈзҪҗгҖҒзӣҙеҸЈзҪҗгҖҒеңңеә•еҷЁгҖҒжө…йҘји¶ізў—пјҢе’ҢдёҖ件疑似尖еә•еҷЁгҖӮйғЁеҲҶйҷ¶еҷЁеҸҜдҝ®еӨҚжӢјеҗҲпјҢеӨҡж•°йҷ¶зүҮеӨ–еЈҒжңүзғҹзӮұз—•иҝ№пјҢйғЁеҲҶеҶ…еЈҒеӯҳеңЁж®Ӣз•ҷзү©пјҢжҺЁжөӢдёәзҒ«зғ§зғ№з…®дә§з”ҹгҖӮдёІзҸ гҖҒйӘЁй’ҲгҖҒзҪ‘еқ гҖҒйұјйӘЁе’ҢеӨ§йҮҸжңүдәәе·Ҙз—•иҝ№зҡ„еҠЁзү©йӘЁйӘјйҒ—еӯҳдёәеӨҚеҺҹ4000е№ҙеүҚдәәзұ»зҡ„з”ҹжҙ»еңәжҷҜжҸҗдҫӣдәҶе®қиҙөзҡ„жқҗж–ҷгҖӮ

第дёүжңҹйҒ—еӯҳ-зҹіеҲ¶е“ҒгҖҒйӘЁеҲ¶е“Ғе’ҢиЈ…йҘ°е“Ғ иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

第дёүжңҹйҒ—еӯҳ-зҹіеҲ¶е“ҒгҖҒйӘЁеҲ¶е“Ғе’ҢиЈ…йҘ°е“Ғ иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

第дёүжңҹйҒ—еӯҳ-еҠЁзү©йӘЁйӘј иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

第дёүжңҹйҒ—еӯҳ-еҠЁзү©йӘЁйӘј иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

第дёүжңҹйҒ—еӯҳ-еҪ©йҷ¶ иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

第дёүжңҹйҒ—еӯҳ-еҪ©йҷ¶ иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

第дёүжңҹйҒ—еӯҳ-еҲ»еҲ’зә№йҷ¶зүҮ иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

第дёүжңҹйҒ—еӯҳ-еҲ»еҲ’зә№йҷ¶зүҮ иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

第дёүжңҹйҒ—еӯҳ-йҷ¶еҷЁеҷЁеһӢ иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

第дёүжңҹйҒ—еӯҳ-йҷ¶еҷЁеҷЁеһӢ иҖғеҸӨйҳҹдҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖиҖғеҸӨйҳҹи®Өдёәпјҡжў…йҫҷиҫҫжҷ®дёҖеҸ·е’ҢдәҢеҸ·жҙһз©ҙдҝқз•ҷдәҶеӨҡжңҹдәәзұ»жҙ»еҠЁз•ҷдёӢзҡ„ж–ҮеҢ–йҒ—еӯҳпјҢеҸӨдәәеңЁи·қд»Ҡ5дёҮе№ҙгҖҒз”ҡиҮі8дёҮе№ҙеүҚе°ұеңЁжӯӨз”ҹжҙ»пјҢе…¶й—ҙз”ұдәҺж°”еҖҷеӣ зҙ жҲ–жҙһз©ҙеқҚеЎҢзӯүеҺҹеӣ иҖҢзҰ»ејҖпјҢеҗҺжңҹеҸҲеҶҚеәҰеұ…дҪҸгҖӮеӨҡжңҹзҡ„ж–ҮеҢ–йҒ—еӯҳдёәжҺўи®ЁиҝңеҸӨдәәзҫӨеңЁжһҒз«Ҝй«ҳжө·жӢ”зҺҜеўғдёӯзҡ„з”ҹеӯҳиғҪеҠӣдёҺжј”еҢ–гҖҒеҫҷеұ…жЁЎејҸгҖҒзӨҫдјҡз»„з»ҮеҪўејҸзӯүжҸҗдҫӣдәҶиҮіе…ійҮҚиҰҒзҡ„жқҗж–ҷгҖӮи·қд»Ҡ5-8дёҮе№ҙд»ҘеүҚгҖҒи·қд»Ҡ4.5дёҮе№ҙе’Ңи·қд»Ҡ4000-3000е№ҙзӯүе…ій”®ж—¶ж®өзҡ„ж–ҮеҢ–йҒ—еӯҳеҲҷдёәи§ЈеҶідәәзұ»жңҖж—©зҷ»дёҠй«ҳеҺҹи…№ең°гҖҒж—©жңҹзҺ°д»Јдәәжү©ж•Ји·ҜзәҝгҖҒеҠЁжӨҚзү©иө„жәҗй©ҜеҢ–еҲ©з”ЁзӯүйҮҚеӨ§з§‘еӯҰй—®йўҳжҸҗдҫӣдәҶе…ій”®жҖ§зҡ„иҜҒжҚ®гҖӮ

дёӯеӣҪ科еӯҰйҷўеҸӨи„ҠжӨҺеҠЁзү©дёҺеҸӨдәәзұ»з ”究жүҖеј жҷ“еҮҢз ”з©¶е‘ҳеңЁзҹіеҷЁеҲҶжһҗ жҖ»еҸ°иҘҝи—ҸжҖ»з«ҷи®°иҖ…2023е№ҙ4жңҲжӢҚж‘„

дёӯеӣҪ科еӯҰйҷўеҸӨи„ҠжӨҺеҠЁзү©дёҺеҸӨдәәзұ»з ”究жүҖеј жҷ“еҮҢз ”з©¶е‘ҳеңЁзҹіеҷЁеҲҶжһҗ жҖ»еҸ°иҘҝи—ҸжҖ»з«ҷи®°иҖ…2023е№ҙ4жңҲжӢҚж‘„

гҖҖгҖҖжҚ®дәҶи§ЈпјҢжў…йҫҷиҫҫжҷ®жҙһз©ҙеҸ‘жҺҳеҮәеңҹзҡ„дё°еҜҢзҡ„зҹіеҲ¶е“ҒгҖҒйҷ¶еҷЁгҖҒйӘЁеҷЁзӯүж–ҮеҢ–йҒ—еӯҳдёәжҺўи®ЁдәәзҫӨиҝҒеҫҷе’Ңж–ҮеҢ–дәӨжөҒжҸҗдҫӣдәҶйҮҚиҰҒзәҝзҙўгҖӮдёҚеҗҢж—¶ж®өзҡ„жү“еҲ¶зҹіеҷЁжҠҖжңҜгҖҒзұ»еһӢе’ҢеҠҹиғҪзҡ„еҜ№жҜ”з ”з©¶пјҢе°Ҷдёәж—§зҹіеҷЁж—¶д»Јдәәзұ»жӢ“ж®–й«ҳеҺҹгҖҒзҹіеҷЁжҠҖжңҜжј”еҢ–гҖҒз”ҹеӯҳзӯ–з•ҘиҪ¬еҸҳе’ҢжҠҖжңҜдәӨжөҒеёҰжқҘж–°и®ӨиҜҶгҖӮйҷ¶еҷЁзұ»еһӢзҡ„еӨҡе…ғеҢ–дёҺеӨҚжқӮжҖ§д№ҹеҜ№ж–°зҹіеҷЁж—¶д»Јд»ҘжқҘдәәзҫӨжһ„жҲҗе’ҢдёҚеҗҢдәәзҫӨд№Ӣй—ҙж–ҮеҢ–зҡ„дәӨжөҒгҖҒдәӨиһҚеҺҶеҸІжҸҗдҫӣдәҶж–°иҜҒжҚ®гҖӮзҹіеҷЁеҺҹең°еҲ¶дҪңгҖҒйҷ¶еҷЁдҪҝз”Ёзӯүж–№йқўзҡ„иҜҒжҚ®е®һиҜҒдәҶж—©жңҹдәәзұ»д»ҘжӯӨдёәеӣәе®ҡеұ…жүҖзҡ„жҙһз©ҙеҲ©з”Ёж–№ејҸпјҢжҸҗдҫӣдәҶжһҒз«Ҝй«ҳеҜ’зҺҜеўғдёӯдәәзұ»й•ҝжңҹеҚ жҚ®й«ҳеҺҹи…№ең°зҡ„е…ій”®жҖ§иҜҒжҚ®гҖӮ

зӢ®жіүжІідёҠжёё жҖ»еҸ°иҘҝи—ҸжҖ»з«ҷи®°иҖ…2023е№ҙ9жңҲжӢҚж‘„

зӢ®жіүжІідёҠжёё жҖ»еҸ°иҘҝи—ҸжҖ»з«ҷи®°иҖ…2023е№ҙ9жңҲжӢҚж‘„

иҖғеҸӨйҳҹи®ӨдёәпјҡеңЁзҫҢеЎҳй«ҳеҺҹиҘҝйғЁеҜ’еҶ·е№ІзҮҘзҡ„зӢ¬зү№зҺҜеўғдёӯпјҢжў…йҫҷиҫҫжҷ®жҙһз©ҙдҝқеӯҳдәҶеӨ§йҮҸеҠЁжӨҚзү©йҒ—еӯҳгҖҒеҫ®дҪ“еҢ–зҹіе’ҢжІүз§Ҝзү©DNAгҖӮеҫҲеӨҡеҠЁзү©йҒ—еӯҳдёҠиҝҳдҝқз•ҷжңүжё…жҷ°зҡ„дәәзұ»еҸ–йЈҹиЎҢдёәжүҖеҪўжҲҗзҡ„еҲҮеүІжҲ–з Қз ёз—•иҝ№пјҢдҝЎжҒҜжҳҺзЎ®гҖҒд»·еҖјйҮҚеӨ§гҖӮжҙһз©ҙеҮәеңҹзҡ„еҶңдҪңзү©з§ҚеӯҗпјҢеҰӮйқ’зЁһгҖҒиұҢиұҶзӯүпјҢжһҒдёәзҸҚиҙөпјҢеҜ№дәҺз ”з©¶й«ҳеҺҹжһҒз«ҜзҺҜеўғдёӢеҶңдёҡиө·жәҗдёҺжү©ж•ЈпјҢд»ҘеҸҠдёҚеҗҢжө·жӢ”еҢәеҹҹдәәзҫӨеҶңдә§е“Ғзҡ„дәӨжҚўе…ізі»еҸҠдәәзҫӨжөҒеҠЁпјҢж„Ҹд№үйҮҚеӨ§гҖӮиҝҷдәӣзҪ•и§Ғзҡ„第дёҖжүӢиҖғеҸӨиө„ж–ҷеҜ№жҺўи®ЁйҒ—еқҖжҖ§иҙЁгҖҒе…Ҳж°‘еҜ№еҠЁжӨҚзү©иө„жәҗзҡ„еҲ©з”Ёж–№ејҸе’ҢеҸӨзҺҜеўғиғҢжҷҜпјҢе…·жңүйҮҚеӨ§зҡ„еӯҰжңҜд»·еҖјгҖӮзӣ®еүҚеӣўйҳҹжӯЈеңЁй’ҲеҜ№иҝҷдәӣжқҗж–ҷејҖеұ•еҠЁжӨҚзү©иҖғеҸӨеӯҰгҖҒеҸӨзҺҜеўғеӯҰгҖҒеҗҢдҪҚзҙ еҲҶжһҗгҖҒеҸӨиӣӢзҷҪеҲҶжһҗгҖҒжІүз§Ҝзү©DNAзӯүеӨҡеӯҰ科综еҗҲз ”з©¶гҖӮ

жў…йҫҷиҫҫжҷ®жҙһз©ҙйҒ—еқҖ жҖ»еҸ°иҘҝи—ҸжҖ»з«ҷи®°иҖ…2023е№ҙ9жңҲжӢҚж‘„

жў…йҫҷиҫҫжҷ®жҙһз©ҙйҒ—еқҖ жҖ»еҸ°иҘҝи—ҸжҖ»з«ҷи®°иҖ…2023е№ҙ9жңҲжӢҚж‘„

гҖҖгҖҖйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹй«ҳжө·жӢ”ең°еҢәеҸӨдәәзұ»з”ҹеӯҳеҺҶеҸІжҳҜеӣҪйҷ…еӯҰжңҜз•Ңй«ҳеәҰе…іжіЁзҡ„зғӯзӮ№й—®йўҳгҖӮдҪңдёәйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹи…№ең°еҸ‘зҺ°зҡ„йҰ–дёӘи¶…еӨ§еһӢеҸІеүҚжҙһз©ҙзұ»еһӢйҒ—еқҖпјҢжў…йҫҷиҫҫжҷ®жҙһз©ҙй•ҝжңҹгҖҒеӨҡж¬Ўиў«еҸӨдәәеҚ жҚ®еҲ©з”ЁпјҢж–ҮеҢ–йҒ—еӯҳжһҒдёәдё°еҜҢгҖӮе®ғе’Ңе‘Ёиҫ№йҒ—еқҖзҫӨзҡ„еҸ‘зҺ°е°Ҷй«ҳеҺҹй«ҳжө·жӢ”ең°еҢәзҡ„дәәзұ»жҙ»еҠЁзҡ„еҺҶеҸІеӨ§е№…еәҰеҗ‘еүҚ延伸пјҢеЎ«иЎҘдәҶеӨҡйЎ№ж—¶з©әеҸ‘зҺ°зҡ„з©әзҷҪпјҢдёәз ”з©¶иҘҝи—ҸзҺҜеўғеҸҳиҝҒгҖҒеҸІеүҚдәәең°е…ізі»гҖҒдәәзұ»йҖӮеә”дёҺж–ҮеҢ–дәӨжөҒпјҢдәәзҫӨж –еұ…дёҺжөҒеҠЁжЁЎејҸпјҢд»ҘеҸҠеҠЁжӨҚзү©й©ҜеҢ–е’ҢеҸІеүҚиүәжңҜзӯүж–№йқўйғҪжҸҗдҫӣдәҶејҘи¶ізҸҚиҙөзҡ„зҙ жқҗпјҢеҜ№е»әз«Ӣе’Ңе®Ңе–„йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹиҖғеҸӨеӯҰж–ҮеҢ–еәҸеҲ—гҖҒжҺўи®Ёй«ҳеҺҹи…№ең°жңҖж—©зҡ„дәәзұ»з”ҹеӯҳжҙ»еҠЁе’Ңе®ҡеұ…иҝҮзЁӢзӯүйҮҚеӨ§з§‘еӯҰй—®йўҳе…·жңүжһҒдёәйҮҚиҰҒзҡ„д»·еҖјгҖӮ