摄影:觉果

摄影:觉果

摘要:本文提出了《格萨尔》版本研究首先就应该区别早期版本和现代艺人的说唱本,论述了如何辨别传统《格萨尔》早期版本的六道工序及其六大特征。即,辨别《格萨尔》早期版本中“同一类题材”之间的“变异本”,从而确立其中的“善本”,也即“传统本”;再通过母题研究,按整体故事情节的发展和人物的生卒安排等内容,排列出《格萨尔》早期版本里“非同类题材”的各个“善本”之间的次序,从而揭示一整套《格萨尔》版本的源流及其完整体系。这个“完整的体系”也就是“传统《格萨尔》早期版本”,可分五大类:即《格萨尔》前三部、中五部、降伏四魔、十八大宗、后三部,共35个部本。

关键词: 传统《格萨尔》早期版本;手抄本;木刻本

《格萨尔》的部本有好多种类,即使一部《霍岭大战》,也有不同的版本。那么,整理、翻译、研究时,怎样解决诸种版本的关系问题、如何处理诸种版本的异同、次序、以及怎样表现诸种版本的特点等等,就成了无法回避的现实问题,也是格萨尔学史上公认的重点、难点所在。

一、《格萨尔》版本研究述要

《格萨尔》以卷帙浩繁著称,所以首先应该从版本学的角度理顺各种文本之间的关系,才能较全面、系统地整理、翻译、研究《格萨尔》。否则,“事倍功半”不说,还有可能导致错误的研究结果。

(一)历代藏族学者的《格萨尔》版本研究

从十一世纪的尊者朗·阿米降曲哲果[1]到珠柔其乔[2]之间,据笔者不完全统计,共有39位藏族贤者对《格萨尔》有不同角度的述评。其中对《格萨尔》著述最多的是格鲁、噶举、宁玛、萨迦派的出家僧人和苯教人士。39位贤者中,格鲁派僧人有13名,约占34%。[3] 统计发现,《格萨尔》版本研究最早的贤者当属佐治·白玛仁增[4],他的《格萨尔·分大食财》整理于公元1661年10月22日(藏历9月22号,星期五),在拉萨完成,以后又在江达波鲁寺付诸于木刻本;居·米旁[5]大师把《格萨尔》分为《曲仲》(ཆོས་སྒྲུང་།)和《杰仲》(རྒྱལ་སྒྲུང་།)[6],撰写了37部格萨尔护佑词和祈福经,使得《格萨尔》在整个藏区妇孺皆知。他的学生万舍·居麦图丹嘉木央扎巴在德格岭葱完成了《格萨尔》前三部的木刻本底稿整理。才旦夏茸(1910——1985)大师特别关心《格萨尔》的版本的“正本清源”问题,他和同仁共同完成了《格萨尔》中最有影响、流传最广泛的《霍岭大战》的编纂和整理,并付梓出版。

对藏族历代贤者的述评研究发现,他们最关注的还是《格萨尔》版本问题,其次是地名、家族、历史年代、《灵犀宝卷》(中册)中有关格萨尔的事迹、历史事件、民俗、苯教等主题。关注版本、地名、家族等前三项的人数超过50%。但是,还没有任何一位贤者对整套《格萨尔》版本做过系统的梳理。

(二)当代学者的《格萨尔》版本研究

当代国内汉族学者任乃强先生(1894—1989)自1930年开始译介、述评《格萨尔》,满族作家老舍(1899—1966)和汉族学者徐国琼先生(1928—)开始将《格萨尔王传》定性为“史诗”,法国学者石泰安先生(R.-A.Stein)于1959年出版的《西藏史诗与说唱艺人的研究》,也涉及《格萨尔》版本研究,但只是很少一部分。

二十世纪七十年代末之后,随着我国对《格萨尔》原文的抢救、搜集、整理、翻译、公开出版、发行等工作的展开,土登尼玛大师于1989年编纂出版了《藏汉双解〈格萨尔〉词典》,涉及《格萨尔》诸多版本问题。

《格萨尔》研究专家王沂暖先生(1907——1998)通过“三次不完全的统计”[7],从而使《格萨尔》赢得“世界最长史诗”之美誉;又通过“藏族史诗《格萨尔王传》”[8]、“关于藏文《格萨尔王传》的分章本”[9]等研究,提出了《格萨尔》版本分为“分章本和分部本”;余希贤先生通过“《格萨尔》版本初析”[10],提出了《格萨尔》版本可以分为“正本”、“副本”、“节选本”;在第六届《格萨(斯)尔》国际研讨会上,恰嘎·多杰才郎先生又提出了《格萨尔》版本可以分为“母本”(མ་སྒྲུང་།)、“子本”(བུ་སྒྲུང་།)、“孙本”(ཚ་སྒྲུང་།),等等。涉及到《格萨尔》版本研究的论述,还有徐国琼的“关于《格萨尔》史诗的原作者和整理者”[11],格日勒扎布的“《格斯尔》最早版本考辨”[12],等等。

不丹国也从1979年开始,陆续出版了31本《格萨尔》,是格萨尔学界一大盛事。但通过其目录,可以看出其大多数本子是国内的翻版,且不全。所以,王兴先先生在引领西北民族大学格萨尔学学科建设工作中,非常注重资料建设,并总主编《格萨尔文库》(从1996年至今已出版三卷七册——包括藏族、蒙古族、土族《格萨(斯)尔》,共约八百五十多万字)。这是因为,“就目前而论,出版的《格萨尔》原文本或是少量的汉译本都比较零乱,难成系统。”[13]

通过以上国内外学者的版本研究,以历史文献学中版本学的“功用”、“版本鉴定的方法”、“伪书的种类和原因”来考量,再借鉴《輶轩语·学说》中“善本”之说[14],可以肯定的是,即便是民间文学,也有版本的区别。那么,藏族英雄史诗《格萨尔王传》也有版本研究的必要性。故,笔者认为,对《格萨尔》版本除了上述分类之外,还可以有新的分类,并且可以继续细化。

二、关于“传统《格萨尔》早期版本”概念的提出

《格萨尔》版本的大致情况:笔者从事格萨尔学研究以来,共搜集到182部《格萨尔》藏文原著[15],其中有较早期的版本111部,现代艺人传唱记录本整理本71部。但是,至今还没有一位现代艺人的全套说唱记录本被整理出版。所以,对《格萨尔》版本的整理、翻译、研究,首先就应该区分早期版本和现代艺人的版本。

笔者再三通读111部早期版本,并认真记录、详察每一部的故事情节、细节后,发现它们之间也有前后矛盾、良莠不齐的问题。但通过比较研究,发现它们一般都有共同遵循的规律和特点,通过这些规律和特点,反过来则可以指导辨别早期版本和现代艺人的说唱记录本,并把它们中的一部分“安置”到一个完整的体系中。这个“完整的体系”也就是“传统《格萨尔》早期版本”。

(一)辨别传统《格萨尔》早期版本的六道工序

那么,怎样辨别一部《格萨尔》是否早期的“传统”版本呢,笔者提出了研究工作中的“六道工序”[16]:

1. 研究该文本是手抄本还是木刻本,抑或铅印本也源于其。我们知道,现在的铅印本大多是根据手抄本和木刻本出版的,而且,有些手抄本和木刻本已经失传。比如说《天岭卜巫九藏》(ལྷ་གླིང་གབ་ཙེ་དགུ་སྐོར།)、《诞生花花岭地》(འཁྲུངས་གླིང་མེ་ཏོག་ར་བ།)和《玛域分封土地》(རྨ་ས་བཟུང་དར་དཀར་མདུད་པ།)等《格萨尔》前三部,现今除了铅印本,其木刻本已经很难寻觅。

通常认为手抄本早于木刻本,但木刻本却是很值得信赖的。比如青海出版的所谓“热贡手抄本”的《地狱救妻》,其实是拉卜楞寺的木刻本——《阿达拉姆》,尽管前者隐去了编纂者、木刻地点、赞助人等资料,但后者都有较完整的交待。有些手抄本的发掘很迟,所以出版时间甚至比现代艺人的说唱记录本还要晚。比如说《门岭大战》,其手抄本在青海于1982年出版,而扎巴老人的说唱本却早在1980年于拉萨出版。当然,也有一些木刻本很早,然而铅印本很迟,比如《分大食财》于1980年出版,与其木刻本的刊刻时间1661年相隔320年之久。

2. 研究该文本通过何人传承、或者整理(以求掌握该文本的产生年代)。虽然有好多手抄本和木刻本注有“某某人撰写”等字样,但《格萨尔》属于民间文学,这里的“某某人”也只能是抄写者或整理者而已,并不一定是“某某人”的著作,即便是哪位民间作家杜撰的,它也必定符合其它《格萨尔》部本的一般特点,并且经过了好多艺人的传唱和进一步加工,得到了人民群众的认同。否则,是不会经过几代人在民间传唱、传抄下来的。比如甘肃版的《朱古兵器宗》,翻到第四册305页,会看到该部本的传承艺人名字叫“巴沃·旺杰东珠”(དཔའ་བོ་དབང་རྒྱལ་དོན་གྲུབ།),与其他异本的区别之处在于辛巴阵亡与否。而且,通过该部本对“双筒火枪”(ཁྲ་རིང་སྦུ་གུ་ཉིས་འགྲོ)的描述,可以约略估摸出“巴沃·旺杰东珠”的生活年代不会早于16世纪。

3. 研究该文本来自何方。研究这个问题,可以掌握该文本的“原始出处”和“知名度”。比如说甘肃版的《霍酾兵器宗》(ཧོ་ཧྲེ་གོ་རྫོང་།),对于藏区其他版本来说,该部本内容不仅过于简单,而且流传并不广泛。但是,如果说这样的本子要是出自其他国家或其他民族,那又另当别论了——对它的流传原因、文本价值等,应当“刮目相看”才是。

4. 研究该文本有无异本,目的在于掌握善本,以及流传地域。比如说《姜岭大战(འཇང་གླིང་གཡུལ་འགྱེད།),虽然有甘肃和西藏的手抄本已经出版,但是西北民族学院搜集的《岭国八十英雄传》(གླིང་དཔའ་ཐུལ་བརྒྱད་ཅུའི་རྣམ་ཐར།)手抄本,实际上就是一部《姜岭大战》,而且比前两部异本更有特色。当然,异本越多,越能反映出该部本流传地域的广度。

还有一种“节选本”值得注意,这种“节选本”其实是对某个“源部本”的某个情节的扩展叙述,往往比“源部本”更加精彩而脍炙人口!比如《辛丹内讧》(ཤན་འདན་ནང་འཁྲུག)是《霍岭大战》(ཧོར་གླིང་གཡུལ་འགྱེད།)末尾情节的扩展,应该附录到《霍岭大战》和《姜岭大战》之间;而《分大食财》(སྟག་གཟིག་ནོར་འགྱེད།)却是《大食财宗》(སྟག་གཟིག་ནོར་རྫོང་།)末尾情节的扩展,应该附录到《大食财宗》和《蒙古马宗》之间;《安定三界》(ཁམས་གསུམ་བདེ་བཀོད།)是《地狱大圆满》(དམྱལ་གླིང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ།)末尾情节的扩展,应该附录到该部本之后。

5. 研究该文本是否完整,如果缺页,看能否通过异本补全。比如说拉卜楞寺的木刻本《阿达拉毛》,现如今缺少第37页,但我们可以通过手抄本来恢复这阴阳面之版页。但是,像青海版的《阿赛铠甲宗》(《ཨ་བསེ་ཁྲབ་རྫོང་།》),因为没有异本,该部本的缺页就无法弥补了(实际上,该部本并不传统,也无须弥补,将在下面的内容论及)。

6. 研究该文本是否具有传统意义的六大特征。该工序异常重要,下面将着重论述。

(二)关于辨别传统《格萨尔》早期版本的六大特征

通过前五道工序,使我们大体上了解了这个文本是否值得整理、翻译、或者研究。接下来的第六道工序,涉及到“传统”二字,何谓“传统”?总结国内外各种解释,笔者认为,所谓“传统”就是在时间上比较早,一般可以追溯到几代人之前,而且已被后人遵从、传承的一种文化内涵及其表现形式。

111部传统《格萨尔》早期版本之所以有别于藏族其他民间文学题材和体裁,其基础是由歌诗、故事情节、氏族部落构成的共性的内容结构,由曲调、古谚、措词等表现出来的鲜明特点的语言结构。这是这部史诗整体的独特的内部结构,也是《格萨尔》之所以成为《格萨尔》的六大显著特征。所以,与其他民族的史诗相比,六大特征更是《格萨尔》与众不同的地方。[17] 其中前三项是任何一部《格萨尔》早期版本在内容结构上必须遵循的特点,类似于“硬性指标”,若达不到其中任何一项,就可以确认是变异本,如果三项都达不到,就可以确认它不是传统的早期版本;后三项是语言特点,若其风格显明,加上符合前三项条款,则可以称之为一部传统《格萨尔》早期版本之善本。如果有异本,是好事儿,但不能信口开河,偏执于个人喜好,而轻易认定某个部本就是传统的早期版本——切忌做单项选择。

笔者建议综合运用以上六道工序,做逐一比较后,总会有一个本子比较突出。当然,在整理、翻译、研究时,我们还要拿不太突出的那个本子的优秀部分让前面的本子更加完善。只要做了版本说明,我想还是可以的。正如荷兰学者Mineke Schipper 所说,我们要将史诗当作一种书写文本(transcribed texts):“长篇创作的史诗常常有数千行之多,没有程式是不可能的。实际上,它们有固定的结构因素所组成,诸如,程式随着即兴表演而变化。在《罗摩衍那》中,那巴尼塔·德森发现了与西方史诗中同样的程式技巧。西方史诗中的这种技巧是由帕里(M.Parry)、洛德(A.B.Lord)和鲍勒(C.M.Bowra)发现的。”[18]

在王兴先研究员的指导下,笔者曾于1998年撰写的硕士论文中总结出了每一部《格萨尔》所共同具有的那些“个性特征”,构成了整部《格萨尔》史诗的“共性结构”,称之为“《格萨尔》史诗的传承结构”[19],是每一部传统《格萨尔》早期版本所应该具有的六大特征,也就是前面我们所说的已经被后人遵从、传承的一种文化内涵及其表现形式:

1. 歌诗。每一首歌诗都要符合起兴、祈祷、介绍、正文、喻示、收尾等六个部分的固定程式,与杨恩洪老师提出来的“史诗中唱词部分有固定的结构,它可以分为以下五个相对独立的部分:1.起兴;2.祈祷;3.介绍;4.正文(该段唱词的中心);5.结尾。”[20] 大致相同,笔者把“喻示”部分单独列出来,是因为它可以若干种形式表示,比如:比喻(དཔེ་བརྗོད།)、编三样(རྣམ་གསུམ།)、寓言故事(ལེགས་བཤད་ལས་བྱུང་བའི་གཏམ་རྒྱུད།)、谚语(གཏམ་དཔེ།)、赞词(བཤད་པ།)等等。而且其中的比喻不一定就是一个喻依(དཔེ་ཅན།),两个喻体(དཔེ།)。大多数《格萨尔》本子里都是一个喻依多个喻体,最少也是三个,甚至五六个。比如比喻一个勇敢的男子,它就用天龙的张扬、鹏鸟的迅疾、鹞雕的利爪、雪狮的孤傲、老虎的霸气、野牦牛的坚韧、金眼鱼的敏捷等等来做喻体。所以,一场比喻下来,有些诗歌竟达数十行,它也暗含着说唱艺人之间修辞功底的比较。故,“喻示”部分是《格萨尔》唱词无限扩展的一个“机关”所在。

2. 情节。首先验证“抑强扶弱、为民除害是《格萨尔》全部思想内涵的基础、崛起奋发的民族精神是《格萨尔》史诗的思想灵魂、爱国统一思想是《格萨尔》史诗的主旋律。”[21]其次要检验格萨尔王“抑苯扬佛、百战百胜”的整体情节。再注意前后文本之间的人物关系,比如前面死去的将领在后面的文本里重新出现,就是一个大问题,整理、翻译时必须作详细的版本说明与注解。比如青海版的《阿赛铠甲宗》,该部本不仅缺页,导致不能结尾,而且在内容结构上有严重的情节矛盾。该部本反复叙述的嘉擦与阿达拉毛同时去侦查敌情是该部本“作家”的杜撰,是对《格萨尔》整体情节的无视。所以,像《阿赛铠甲宗》这类的部本就无需列入“传统”本子的行列了。如果有某个部本属于战争篇,还要注意该文本是怎样叙述“战争的起因”、“神灵的参与”、“降伏寄命物”(བླ་འདུལ།)、“突发事件”等等。如果该部本属于大宗篇,还要注意征战周边邦国的前后顺序,不能只看该部本本身对大宗次序的描述。然后才以岭国大将阵亡的先后顺序为主。但是,像“拉郭”,在《卡切玉宗》后面的很多版本中多次出现;像“廷杰达郭昂赞”在《廷让廷宗》(མཐིང་རང་མཐིང་རྫོང་།)里已经被格萨尔王超度,但又出现在后面的部本——《穆古骡宗》(སྨུག་གུ་དྲེལ་རྫོང་།)中。那么,我们在研究或者再整理、翻译这些版本时该怎样处理这些内容和情节呢?在笔者看来,除了采取版本说明或者注解外,没有其他更好的办法,光靠删除是肯定不行的,也有悖于学术原则。总之,整理、翻译者应该通读《格萨尔》整体故事情节。除非像白惹(བྷེ་ར།)、拉达克(ལ་དྭགས།)、廷让等邦国有反目的情节描述,否则前面已经被降伏的邦国在后面的部本中不应该再有莫名其妙的敌对的现象出现;而前面部本中已经阵亡的唐孜、拉郭、东君、辛巴等英雄人物,在后面的部本中再“复活”的问题,是需要做特别的版本说明和注解的。

3. 氏族、部落。除了关注“岭国”内部的氏族、部落结构,还要关注“属国”以及“敌对国”的氏族、部落结构。看是否与前后文本出现矛盾。

《格萨尔》人物特点也在这一环节中得到检验。你不能让某个人物所属的氏族、部落、领地、城堡,以及他的个性、外貌特点和他的坐骑、武器等,在后面的部本中不一致!尤其跟《格萨尔》史诗前三部等排序靠前的木刻本不一致!即便是细微的变化,整理、翻译、研究时,也要作详细的版本说明。

4. 曲调。开首部分具有《格萨尔》说唱的自我点明作用,也就是“奥那央……,阿拉拉毛唱阿拉,塔拉拉毛唱塔拉。”[22](ཨོ་ན་ཡང་་་་་་།གླུ་ཨ་ལ་ལ་མོ་ཨ་ལ་ལེན། །གླུ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ཐ་ལ་ལེན། །) 这是每一唱段的起兴部分。只要一首歌依此起头,每一位有传统文化素养的藏族人都会明白这是要唱《格萨尔》了,他不会联想到其它的说唱类。因为以“哦吔”(ཨོ་ཡེ་་་་།)起头,在座的都会明白是要唱纯粹的民族歌谣;以“高朗朗”(གོ་ལང་ལངས།)起头,是要进入白热化的主客双方相互讥讽、奚落阶段,对唱这种歌谣,若对不出来可是丢脸的,谁都不敢马虎;要是以“阿拉绕喂”(ཨ་ལ་རོགས་ཝེ་་་་་་།)起头,是要唱“拉伊”(山歌、情歌)了,在座的年长者如果有年轻的亲属在场,那就要避讳退场。所以,“奥那央”的这种功能,就是《格萨尔》曲调的真正含义所在。至于“阿拉拉毛”和“塔拉拉毛”,虽然有很多解释,笔者更倾向于“阿拉”表示唱腔(སྐད་ངག),“塔拉”表示唱词(གླུ་ཚིག)的说法。

《格萨尔》曲调的特点主要在于它的反复性,一首歌诗往往以一种曲调反反复复、贯穿始终。它大多是每两句重复,或者每三句重复。周而复始的旋律似乎在重复那说不完、道不尽的世世代代的感慨,留恋着祖先在英雄时代的一个又一个辉煌战绩。所以,不管何种形式的《格萨尔》版本,都不能以×××此类符号来省略表示上述起兴部分、或者干脆删去不用。再说《格萨尔》曲调的运用,首先“《格萨尔》史诗中的每个人物都有一个属于自己而与众不同的曲调。譬如:南曼嘎姆的《无碍梵音寻香琵琶曲》(འགག་མེད་དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མངས།)、岭雄狮王格萨尔的《威镇大众调》(ཁྲོམ་ཆེན་ཟིལ་གནོན།)、总管王戎擦查根的《缓慢长调》(དལ་བ་རིང་མོ།),超同的《哈拉胡鲁调》(ཧ་ར་ཧུར་ཐུང་།)、霍尔白帐王的《凶猛逞威调》(རྔམ་ཆེན་འགྱིང་གླུ)嘎岱的《祝愿吉祥调》(བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གླུ)等。”[23]其次,依据《格萨尔》史诗的不同场面,各人也有不同的曲调。比如格萨尔王有时候唱《无碍金刚自鸣调》(འགག་མེད་རྡོ་རྗེ་རང་སྒྲ།),这是他与臣属共商大计时所用的曲调;有时候也唱《威震大众调》,这是在向部下发布命令或者下诏时所用的曲调;有时候也唱《嘎茂六颤调》(དཀར་མོ་ལྡེམ་དྲུག),这是他在弯弓射箭时所用的曲调。丹玛唱《擦肖九转调》(མཚལ་ཤོག་དགུ་སྒྲིལ།)和《塔垃六变调》(ཐ་ལ་དྲུག་འགྱུར།)等,前者为射箭时所用,后者为一般常用。再次,《格萨尔》史诗中还有鸟、兽、弓、箭等也有自己唱歌所用的曲调,比如赤兔马唱《马嘶长鸣调》(འཚེར་འགྱུར་རིང་མོ།),鸟类唱《冲冲调》(ཁྲུང་ཁྲུང་།)和《香香调》(ཤང་ཤང་།)等不同的曲调。《格萨尔》本来就是说唱体民间文学,所以曲调对于一个艺人来说,简直就是诗歌的载体,而说唱就是向听众发表。尽管现在的文本中曲调的名称不多,会唱的艺人也不多,但我们研究、翻译《格萨尔》的,也应该学会几首曲调,通过“阿拉拉毛”的旋律,切身感受一段古老文明的沧桑,以及古代诗人对历史的咏叹,人们对英雄的追忆……

5. 古字词。史诗中不乏存在古字词、牧区方言等比较古老的语素。如: ཕོ་སྦྲ། མོ་སྦྲ། མཐོང་གཤོག ཡར་ཟླ། མར་ཟླ། ཞེའུ། ཞུད། ཕ་ཆུས། ད་ཁོ། འབྲི་ཨ་ཟས།等分别对应于现代藏文里的: ཕོ་ཁྱིམ།(右帐)、མོ་ཁྱིམ།(左帐)、སྐྲ་གདན།(发髻毡垫)、གྲི་ཁ།(刀口)、གྲི་ལྟག(刀背)、རྒྱ་ཁྱི་ཧ་པ།(哈巴狗)、དཔྱང་ཐག(吊绳)、ཡབ་མེས་ཀྱི་ཤུལ་བཞག(祖业/社稷)、སྐེད་རྒྱབ།(护腰)、འབྲི་དཀར་ཁྲ།(花牝牦牛)等。接下来便是古谚语,它有别于藏族通常的七言对偶句谚语,它是一种字数不等、却特别上口的谚语。多以古字词、牧区方言见长。更有“短小精悍”的警世妙言,令人拍案叫绝。它反映了古代藏人的审美情趣、世界观和价值观。鉴于藏族文学史上《诗镜》对于对偶句的影响,我们可以把这种《格萨尔》的谚语类型称之为“古谚语”。比如用དབང་མི་ལག སྐྲ་ཤིང་ལག “权仗人,发靠梳。”[24]来告诉人们,权力是相对的,而社会是有秩序的;用རྒྱ་ཁ་འདྲེ། བོད་མིག་འདྲེ། [25]“汉人言怪,藏人见魔。”来比较不同民族的不同习惯;用ས་ཕྱེད་གདན། གནམ་ཕྱེད་གོས། [26]“地半为席,天半为衣。”来形容王者、英雄之气概、气势;用དབྱར་ལྕགས་དང་། དགུན་རྫ་མ། དུས་རྒྱུན་དུ་ཁ་ལ་བདག་བྱོས། [27]“夏之铁器,冬之陶器,平时之嘴巴,都要严格管束。” 揭示世间常理,告诫人们凡事都有个度,谣言止于智者等等。

6. 措辞。即便是放在藏族文学中比较,《格萨尔》也有自己的独特“文风”。不论是歌诗中的重叠词,还是散文中的句末动词结尾式、句末e原音结尾式,以及修辞上的“比拟、排比、回环”等方面的“统一性”、还有史诗在细节描写上的“习惯用语”,都是每一部传统《格萨尔》早期版本所不能够忽视的共性特征。比如重叠词:

བཀའ་སྲུང་མེ་སྟག་མཆེད་མཆེད། ཆོས་སྐྱོང་སེར་བ་འབབ་འབབ།

མཁའ་འགྲོ་སྦྲག་ཆར་འཇོ་འཇོ། ཤི་དམྱལ་བ་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བསྐོར།

ཆོས་རྒྱལ་བཤའ་ལུག་འདར་འདར། ལས་མཁན་ར་ཁྱུ་འདེད་འདེད། [28]

敬喻神如火星溅溅,护法神如雪花飘飘,

空行母如雨丝霏霏,把个地狱转如圈圈,

阎罗法王不能自己,像只绵羊战战兢兢,

狱卒厉鬼惊魂未定,像群山羊逃之夭夭。[29]

这种重叠词除了具有象声意义以外,还有喻词之功效,使原文措辞更加简单、明朗、上口、且又形象。它在连接了上下文的同时,又具有一种紧凑、浑圆之读音效果。

句末动词结尾式,发音重,且短促,给人一种紧迫感。一般出现在行军装备之时和敌我正式交战当中。譬如:

དབུ་རྨོག་དཀར་གྱི་འདབ་ར་ཕབ། ཁྲབ་དཀར་གྱི་རྒྱུན་ཐག་འཐེན། རྟ་འདོ་བའི་གློ་ལེན་འཐེན་ནས།[30]

把白头盔的护面一降,白铠甲的皮带一紧,胯下坐骑的缰绳一勒,就……[31]

也有以颜色的搭配一致来促成上述感觉,并使其达到读起来紧张、想起来恐怖、听起来怪异等效果。譬如:

མི་ནག་རྟ་ནག་དར་མདུང་ནག །འཕྲུ་ནག་སྤྲིན་ནག་འཁྲིགས་འདྲ་བཙུགས། །

ས་ནག་གཞུང་དྲུག་དོམ་ནག་གིས། །ལམ་ནག་འགྲོས་ཀྱིས་བཤིག་ནས་བྱུང་། །[32]

黑人黑马黑缨枪,黑盔旗如罩黑云,

黑土地上似黑熊,急步踩出一黑路。[33]

还有句末e原音结尾式,就是句末单词的前一个后加字续原音e来结尾,譬如:

གྲི་རིང་འཛིན་པའི་ལས་མཁན་དགུ་བརྒྱ་གྲི་རིང་རྣོ་ངར་ཤལ་ལེ། མདའ་གཞུ་འཛིན་པའི་ལས་མཁན་དགུ་བརྒྱ་མདའ་མོ་རྒོད་སྒྲོ་ཚུབས་སེ། སོག་ལེ་འཛིན་པའི་ལས་མཁན་དགུ་བརྒྱ་སོག་ལེ་སོ་ཁ་ཁྲིག་གེ ལྕགས་ཐག་འཛིན་པའི་ལས་མཁན་དགུ་བརྒྱ་ལྕགས་ཐག་ལྕགས་སྒྲོག་ཤལ་ལེ། ཞགས་ནག་འཛིན་པའི་ལས་མཁན་དགུ་བརྒྱ་ཞགས་ནག་ཨ་ལོང་ཁྲིག་གེ མེ་སྒྱོགས་ཐོགས་པའི་ལས་མཁན་དགུ་བརྒྱ་མེ་ལྕེ་མེ་སྟག་འཚུབས་སེ། མདུང་རིང་ཐོགས་པའི་ལས་མཁན་དགུ་བརྒྱ་མདུང་རིང་བ་དན་ལྷབས་སེ། ལས་མཁན་བྱེ་བ་མང་པོས་མཐའ་བསྐོར་ནས། འཇིགས་པའི་ཀི་སྒྲ་སོ་སྒྲ སོད་སོད་རྒྱོབ་རྒྱོབ་ཀྱི་སྒྲ་དཔེར་ན་སྤྱང་མོ་ངུ་ཟུག་བྱེད་པ་ལྟ་བུ། ལུ་གུ་མ་བུ་འདྲེས་པ་ལྟ་བུ། ལུང་གསུམ་ཝ་མོ་བརྒྱལ་བ་ལྟ་བུ།[34]

“手持长刀的九百狱卒之刀锋寒光闪亮,手持弓箭的九百狱卒之箭上金羽簇拥,手持铁锯的九百狱卒之锯齿排列睁目,手持铁链子的九百狱卒之铁镣光亮,手持黑色绳索的九百狱卒之黑绳扣子齐备,手持火炮的九百狱卒之火舌火星四溅,手持长矛的九百狱卒之长矛飞幡悬旌。就这样,由千千万万个狱卒围在四周,以大厮吼叫来示威,打打杀杀的声音更象野狼母子相泣,羊羔与母混杂,谷口野狐昏蹶一般。”[35] 富于表现、夸张,也可属于修辞之声饰部分,等等。

“六大特征”,实际上就是《格萨尔》的风格特征所在。在整理和翻译、研究中,对这些特征的任何漠视,都是对整部史诗在某种意义上的歪曲。

通过以上“六道工序”及其“六大特征”的比较研究,从而划定“传统”与“变异”的范畴,是能够系统梳理(搜集、整理、辨别、确认、分类、排序、补遗、附录)出每一部传统《格萨尔》早期版本的善本,从而获得一整套传统《格萨尔》早期版本的经典传承。

(三)传统《格萨尔》早期版本的五大分类

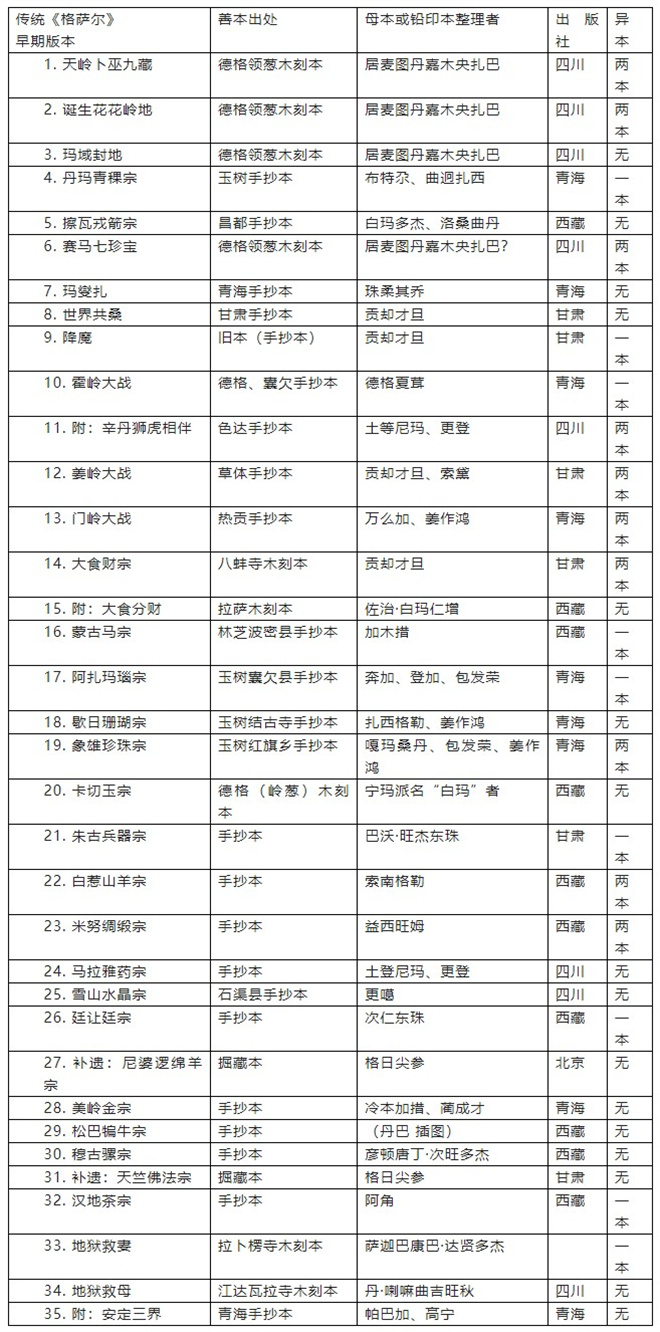

传统《格萨尔》早期版本可分五大类:即前三部、中五部、降伏四魔、十八大宗、后三部,共35个部本(包括附录、补遗本,如表1所示)。其母本来自于9大木刻本和24部手抄本,以及2部掘藏本。

表1:传统《格萨尔》早期版本概况(注:作者在原文基础上对十八大宗的辨别和排序已做修改)

那么我们为什么需要如此重视传统《格萨尔》早期版本的研究呢?首先因为“版本的年代越久,越接近于它的原貌。反之,多少会有变异。” [36]这也符合民间文学的“表演理论”(Performance Theory),即文本与语境之间是互动的,文本的形成由诸多因素共同塑造(个人的、传统的;政治的、经济的、文化的、道德的等等)。[37]

再说古代艺人要想留下一本传世之作,也着实不易,就像一部《霍岭大战》。要想付诸于木刻本,更是难上加难。所以,古代艺人传下来的任何一部手抄本都应该是精品之作,不然,手抄本是经不起历史沧桑的。而为数不多的木刻本则是“精品中的精品”,是人类文学史上的珍品。不像现在的艺人,动辄就能罗列出几十部、甚至上百部目录,而且很幸运地被录音、整理,直至出版、发行。

虽然现代艺人也有很不错的本子,但笔者为什么要避开他们呢?是因为现代艺人的说唱本在排序上互不认同,尤其在《降伏四魔》和《十八大宗》的关系上,更是各执一词。有些艺人说《降伏四魔》应包括在《十八大宗》里,有些人则不认同。更不要说具体到部本的多少。有些艺人报出的说唱目录有一百多部,甚至二百多部,有些艺人则只有几部,有些艺人从《格萨尔·天界卜巫九藏》的说唱就跟早期版本不一致,也有些艺人认为《格萨尔·天界卜巫九藏》就不是《格萨尔》的开篇,比如“掘藏艺人”格日坚赞认为,《格萨尔》的开篇应该是《敦氏预言授记》。所以,我们对诸位格萨尔学专家——如杨恩洪致力于桑珠说唱本、降边嘉措致力于扎巴说唱本、角巴东主致力于次仁旺堆说唱本、诺尔德致力于格日坚参掘藏本的记录、整理工作,表示极大的敬佩!也更愿意在传统《格萨尔》早期版本的研究告一段落后,再拿它跟现代艺人的说唱本作比较,也许更能发现《格萨尔》流传千古的规律、奥妙所在。

所以,笔者是怀着一颗感恩的心来做我的早期版本研究,而不是有意排斥现代艺人的说唱本。正如马进武教授指出:“系统规范《格萨尔》全传,是个较长期的艰巨工程。系统出版《格萨尔》,应分两大类。一类是流行于多康地区的原有的手抄本和木刻本,其源远流长,经历代艺人和学者的不断加工修订,其故事情节、语言艺术都达到了较完美的程度,具有古朴的风格特征。这是《格萨尔》的基本东西,应作为一个系列,加以规范为好。另一类是现代艺人的说唱本。青海、四川、西藏各地艺人,大都继承了流传久远的各种说唱本,但故事情节大同小异,详略不一。在他们的说唱本中,历史上没有文字记载的东西也很不少,各自掌握的数量,也有多寡之别,各有方言特色和地区特色。因此,把他们各自的说唱本,系统规范地单独出版为好。” [38]

在解决和掌握了《格萨尔》诸种版本的分类问题之后,如何处理传统《格萨尔》早期版本的异同,也就明朗起来了。传统《格萨尔》早期版本的异同主要指异本而言,若有木刻本,则以木刻本为主。若是异本,除了进行前述的“六道工序”以及“六大特征”的辨别之外,还要考虑它的方言土语、历史背景、宗教影响、艺人情况等诸多方面,这几个方面不能罗列到“六大特征”里面,是因为有些问题不一定能涵盖《格萨尔》全部版本,有些本子里对有些问题有介绍,但大部分本子里恐怕不多见。

关于传统《格萨尔》早期版本中各个善本的梳理概况,笔者将拟题专门论述,届时求教于专家指正!

注释:

[1]朗·阿米降曲哲果(རླངས་ཨ་མྱེས་བྱང་ཆུབ་འདྲེ་བཀོལ། 968—1076),郎,古代藏族姓氏。郎氏家族在九至十世纪前后为康区至山南一带最大军事部落,其势力范围内,主要祭祀念青唐古拉山神和玛杰奔惹山神。该家族对内兼并康区丹玛等凶悍部落,对外征战天竺等周边异族地区,并时常赢得局部战争。阿米降曲哲果是该家族中最著名的噶举派修行得道者,传说当中常役使鬼神、骑磐石而行,神秘莫测。恰白·才旦平措先生依据才旦夏茸大师的《藏族历史年鉴》考证,《灵犀宝卷》(中册 རླངས་ཀྱི་པོ་ཏི་བསེ་རུའི་བར་ཆ།)是由朗·阿米降曲哲果口述完成的。该部记录了他与岭·格萨尔王二次会晤的情况——岭·格萨尔王及其麾下的七名主要人物都与《格萨尔》史诗吻合。还说尊者了解到岭·格萨尔王没有后嗣后,由他加持岭·格萨尔王,欲使其寿数达到八十八岁等等(但史诗中说,格萨尔实际活到八十一岁)。

[2]珠柔其乔(གྲུབ་རིག་ཁྱུ་མཆོག1930——2007),青海省玉树州文化名人,精通藏传佛教与藏族民俗。整理、出版了《格萨尔·香香药宗》(包括《格萨尔·廷岭大战》),发表多篇有国际影响的藏学研究和《格萨尔》研究论文。退休后参与不丹国噶举派经典编纂,是国际著名藏学专家。

[3]曼秀·仁青道吉.传统《格萨尔》早期版本梳理与地名考据(藏文)[D].西北民族大学博士学位论文,2008.6.

[4]佐治·白玛仁增(རྫོགས་སྤྲུལ་པདྨ་རིག་འཛིན།1625—1697),于1685年创建德格竹庆寺,成为藏传佛教宁玛派三大寺院之一。首创依据梵文本注疏教学十三部经论之例,讲修显宗密乘以及其他学问之风,盛极一时。

[5]居·米旁嘉木央朗杰加措(འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།1846—1912),藏传佛教宁玛派集大成者,生于四川石渠县境内居科草原。著有声明、因明、医药、历算、显密佛教、诗歌、议论、课诵仪轨等著述三十二函。

[6]也有学者将《格萨尔》的版本分为“曲仲”、“杰仲”和“卡仲”。这种分类不够严谨:一没弄清“曲仲”和“杰仲”分法的来源,二没了解“卡仲”里面也可以有“曲仲”和“杰仲”。三没知道“曲仲”和“杰仲”中也可以有“卡仲”。因为“曲仲”的意思是“佛法故事”,也即格萨尔为佛菩萨的化身的故事,而“杰仲”的意思是“国王的故事”,即格萨尔身为国王的故事。但是,“卡仲”(ཁ་སྒྲུང་།)的意思则是“口头故事”,即民间流传的格萨尔王的故事,它偏重于故事情节的散文式叙述,而且常常是别出心裁,跟手抄本或者木刻本等文本上的故事大相径庭。比如格萨尔王的叔父超同,在“卡仲”当中就有很多美化他的胆小懦弱为无奈、识时务、甚至是聪明的妥协,美化他的奸诈为计谋、运筹帷幄、甚至是为了激化岭国争取更大的战果等等说法;还有格萨尔王和丹玛大将的关系,珠牡和霍尔白帐王的关系等等都与文本上的内容不一致。所以,“卡仲”的说法有别于居·米旁的“曲仲”和“杰仲”,是不能混为一谈的。

[7]王沂暖.关于藏族《格萨尔王传》的部数与诗行——第三次不完全的统计[M].赵秉理.格萨尔学集成[C].兰州:甘肃民族出版社,1990:1267.

[8]王沂暖.藏族史诗《格萨尔王传》[J].中央民族学院学报,1983.(1).

[9]王沂暖.关于藏文《格萨尔王传》的分章本[J].西北民族研究,1988.(1).

[10]余希贤.《格萨尔》版本除析[J].民族文学研究,1987.(4).

[11]徐国琼.关于《格萨尔》史诗的原作者和整理者[M].赵秉理.格萨尔学集成(第2卷)[C].兰州:甘肃民族出版社1990:1142.

[12]格日勒扎布.《格斯尔》最早版本考辨[M].赵秉理.格萨尔学集成(第2卷)[C].兰州:甘肃民族出版社1990:1296.

[13]王兴先.格萨尔文库第一卷(藏文卷)第一册[Z].兰州:甘肃民族出版社,1996:前言.

[14]其要点为:1.足本(无阙卷,未删削);2.精本(精校,精注);3.旧本(旧刻,旧钞)。

[15]在此,要特别感谢西藏社科院历史研究所于2004年无偿提供了20多部早期版本,以及我的导师王兴先研究员、原甘南州文联副主席余希贤先生和现任主席尕藏桑吉先生提供了若干紧缺本,以及青海省格萨尔研究所于2007年提供了“《格萨尔》图书登录册”。

[16]详见曼秀·仁青道吉博士论文“传统《格萨尔》早期版本梳理与地名考据”。

[17]详见曼秀·仁青道吉的《试论〈格萨尔〉史诗的六大特征》,《西北民院学报》2001年第4期。

[18][荷]米尼克·希珀、尹虎彬《中国少数民族文化中的史诗与英雄》,广西师范大学出版社,2004年版P287—291。

[19]当时还没有被译介进来“帕里-洛德口头诗学理论”,后由朝戈金先生于2000年翻译、出版了《口头诗学:帕里-洛德理论》。

[20]杨恩洪.关于藏族史诗《格萨尔王传》的叙事结构研究[A].全国《格萨(斯)尔》工作领导小组办公室.格萨尔研究集刊第五辑[C].北京:民族出版社,2001:108.

[21]详见王兴先《格萨尔》论要,甘肃民族出版社,1991年版P1-54。

[22]笔者翻译。

[23]曼秀·仁青道吉.拉卜楞地区流行的《格萨尔》音乐[J].《西藏艺术研究》(藏文版)2002年第1期。

[23]འགྱུར་མེད་ཐུབ་བསྟན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ། འཁྲུངས་གླིང་མེ་ཏོག་ར་བ། [Z]. ཁྲི་འདུ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།1980:97.

[24]ཨ་ཇོ། རྒྱ་གླིང་། [Z].ལྷ་ས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།1984:4.

[25]ཨ་ཇོ། རྒྱ་གླིང་། [Z].ལྷ་ས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 1984:449.

[26]སྡེ་དགེ་ཞབས་དྲུང་དང་ལྷ་དབང་ཚེ་རིང་། ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་སོགས། ཧོར་གླིང་གཡུལ་འགྱེད་ཀྱི་སྨད་ཆ།[Z].ཟི་ལིང་།མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།1979:385.

[27]ཁམ་པ་སྟག་ཤམས་རྡོ་རྗེ། ཨ་སྟག་ལྷ་མོའི་རྣམ་ཐར་དམྱལ་གླིང་མུན་པ་རང་གསལ། [Z].བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ཤིང་པར། 47.

[28]笔者翻译。

[29]སྡེ་དགེ་ཞབས་དྲུང་དང་ལྷ་དབང་ཚེ་རིང་། ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་སོགས། ཧོར་གླིང་གཡུལ་འགྱེད་ཀྱི་སྟོད་ཆ།[Z].ཟི་ལིང་།མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 1979:54.

[30]笔者翻译。

[31]སྡེ་དགེ་ཞབས་དྲུང་དང་ལྷ་དབང་ཚེ་རིང་། ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་སོགས། ཧོར་གླིང་གཡུལ་འགྱེད་ཀྱི་སྟོད་ཆ།[Z].ཟི་ལིང་།མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 1979:163.

[32]笔者翻译。

[33]ཁམ་པ་སྟག་ཤམས་རྡོ་རྗེ། ཨ་སྟག་ལྷ་མོའི་རྣམ་ཐར་དམྱལ་གླིང་མུན་པ་རང་གསལ། [Z].བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ཤིང་པར། 14.

[34]笔者翻译。

[35]潘树广、黄镇伟、涂小马.文献学纲要[M].桂林:广西师范大学出版社,2000:167.

[36]转引自中国民族文学网(http://www.iel.org.cn):“具体来讲,表演理论特别关注从以下视角探讨民俗文化:(1)特定语境(situated context)中的民俗表演事件;(2)交流的实际发生过程和文本的动态而复杂的形成过程,特别强调这个过程是由诸多因素(个人的、传统的;政治的、经济的、文化的、道德的等等)共同参与、而且也是由诸多因素共同塑造的;(3)讲述人、听众和参与者之间的互动交流。(4)表演的即时性和创造性(emergent quality of performance),强调每一个表演都是独特的,它的独特性来源于特定语境下的交际资源、个人能力和参与者的目的等之间的互动。(5)表演的民族志考察,强调在特定的地域和文化范畴、语境中理解表演,将特定语境下的交流事件作为观察、描述和分析的中心,如此等等。因此,总体上说来,与以往关注“作为事象的民俗”的观念和做法不同,表演理论关注的是“作为事件的民俗”;与以往以文本为中心的观念和做法不同,表演理论更注重文本与语境之间的互动;与以往关注传播与传承的观念和做法不同,表演理论更注重即时性和创造性;与以往关注集体性的观念和做法不同,表演理论更关注个人;与以往致力于寻求普遍性的分类体系和功能图式的观念和做法不同,表演理论更注重民族志背景下的情境实践(situated practice)。表演理论的出现,从根本上转变了传统的思维方式和研究角度,它的应用所带来的是对整个民俗学研究规则的重新理解,因此被一些学者称作是一场方法论上的革命。”

[37]马进武.《格萨尔》是藏区进行精神文明教育的最好教材[A].全国《格萨(斯)尔》工作领导小组办公室.

[38]格萨尔研究集刊第五辑[C].北京:民族出版社,2001:18-19.

参考文献(除111部《格萨尔》早期版本外):

[1] 朗·阿米降曲哲果口述.朗氏族谱·灵犀宝卷(中册,藏文)[M].西藏人民出版社,1986.

[2] 阿君·丹增嘉措和珠柔曲乔.格萨尔·香香药宗(包括《格萨尔·廷岭大战》,藏文)[Z].兰州:甘肃民族出版社,1984.

[3] 曼秀·仁青道吉.传统《格萨尔》早期版本梳理与地名考据[D].西北民族大学,2008.6.

[4] 居·米旁嘉木央朗杰加措.格萨尔赞词、祈祷文. [M].四川:德格印经院木刻本.

[5] 王沂暖.关于藏族《格萨尔王传》的部数与诗行——第三次不完全的统计[M].赵秉理.格萨尔学集成[C].兰州:甘肃民族出版社,1990.

[6] 王沂暖.藏族史诗《格萨尔王传》[J].中央民族学院学报,1983.(1).

[7] 王沂暖.关于藏文《格萨尔王传》的分章本[J].西北民族研究,1988.(1).

[8] 余希贤.《格萨尔》版本除析[J].民族文学研究,1987.(4).

[9] 徐国琼.关于《格萨尔》史诗的原作者和整理者[M].赵秉理.格萨尔学集成(第2卷)[C].兰州:甘肃民族出版社1990.

[10] 格日勒扎布.《格斯尔》最早版本考辨[M].赵秉理.格萨尔学集成(第2卷)[C].兰州:甘肃民族出版社1990.

[11] 曼秀·仁青道吉.试论《格萨尔》史诗的六大特征[J].西北民院学报,2001,(4).

[12] [荷]米尼克·希珀、尹虎彬.中国少数民族文化中的史诗与英雄[M].南宁:广西师范大学出版社,2004.

[13] [美]约翰·迈尔斯·弗里著/朝戈金翻译.口头诗学:帕里-洛德理论[Z].北京:社会科学文献出版社,2000.

[14] 杨恩洪.关于藏族史诗《格萨尔王传》的叙事结构研究[A].全国《格萨(斯)尔》工作领导小组办公室.格萨尔研究集刊第五辑[C].北京:民族出版社,2001.

[15] 王兴先.《格萨尔》论要(增订本)[M].兰州:甘肃民族出版社,2002.

[16] 曼秀·仁青道吉.拉卜楞地区流行的《格萨尔》音乐[J].《西藏艺术研究》(藏文版)2002(1).

[17] 潘树广、黄镇伟、涂小马.文献学纲要[M].桂林:广西师范大学出版社,2000.

[18] 马进武.《格萨尔》是藏区进行精神文明教育的最好教材[A].全国《格萨(斯)尔》工作领导小组办公室.

原刊于《西藏研究》2009(05)