摘要:甘丹颇章时期的新年庆典活动中有一套较为完备的世俗礼服穿戴体系。这套服饰体系是在五世达赖喇嘛时期确立,并逐渐体系化、制度化,其从样式、面料、纹饰以及使用场景等诸象征修辞的选择,都有着一整套的话语策略。它不仅显示出甘丹颇章政权建立初期通过追溯西藏历史和藏传佛教格鲁派的一些关键性时间,来建立其统治权威性的目的,也体现出了甘丹颇章政权希冀通过确立一套稳定的服饰礼仪来暗合佛教观念的意图。这套服饰体系在其后的发展中,随着清朝中央政府对西藏治理的深入,不仅呈现出文化多元共融的特点,其自身也叠加进了财富和身份等级区分的文化意涵。

关键词:世俗礼服;象征秩序;财富;身份

西藏民族大学博物馆保存有一件清代噶厦地方政府时期礼服,该服饰为蒙古式的大袍,样式为上下分裁,腰部以长方形拼接片连缀,左侧开裾,“厂字型”衣襟,领口、袖口和袍底外镶有毛皮,内贴蓝白红绿黄五色条纹镶边,腰部拼接片和袍底均用五色条纹与长城纹样滚边。袍面为浅黄色丝绸缎面,地纹为缠枝牡丹、团花、石榴等植物纹样。这件服饰名为“克嘎索”(khal-kha-gzugs),是每年选为“牙速”(yasÖ)①的西藏世俗官员在参加新年庆典时穿戴的礼服,由于每年“牙速”的选拔有严苛的规定,且整套的“克嘎索”服饰又造价昂贵,存世量不多,因此,馆藏这件“克嘎索”服饰不仅有较大的文物价值,而且也为研究清代西藏地方世俗礼服提供了鲜活的物证,具有较高的研究价值。

从文化研究的角度来看,服饰作为身体的装饰物,也同时是一种文化实践活动,如何创制、穿戴、在什么场合穿戴等共同组成一整套表征的话语,参与到社会象征体系的建构过程中。作为一种礼服,“克嘎索”的穿戴并不是孤立存在,而是与其他几种世俗礼服共同建构了甘丹颇章政权时期一整套的服饰礼仪。这套服饰体系从创制到使用,事实上是甘丹颇章时期西藏地方政权建构权力和秩序的重要组成部分。

一、服饰与新年庆典:作为象征修辞的物品与仪式

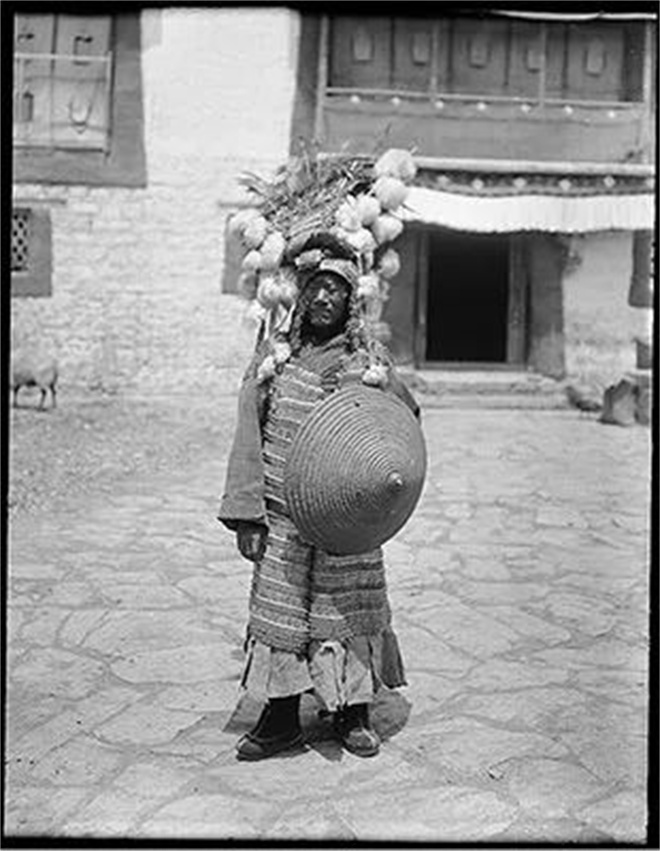

对世俗服饰的研究,不能忽略“新年庆典”这个特定的仪式过程。甘丹颇章时期新年庆典活动是一年中最为隆重的节庆仪式,也是世俗节庆和宗教活动交织的大型庆典。它既包含了与岁时相关的藏历新年,也包含了历时二十天的传召大法会(Monlam-chenmo)活动。尤其是到了噶厦地方政府时期,辞旧迎新的活动从年前就已经开始:藏历十二月二十九日是岁末驱邪送鬼的时间,藏历正月一日被称为“喇嘛新年”,正月二日为“国王新年”②,藏历正月初四到二十四,是举行传召大法会的时间。新年庆典时,除了有“克嘎索”这套礼服(见图1),还有其余三种服饰:仁坚切(ring-yen-chas)、甲鲁切(rgya-lu-chas)和“松穷哇”(zim-chong-pa)穿戴的古代盔甲。它们的穿戴与使用有着一套完整的程序体系。

图1:身着克嘎索的“牙速”(yasÖ)(中立者)黎吉申摄 20世纪30-50年代

二十九日的驱鬼仪式中,噶厦地方政府通常会在布达拉宫的德阳厦广场举行羌姆仪轨,表演者为布达拉宫南杰札仓僧人。羌姆法舞表演共有五个场次,在第一场表演结束后,“松穷哇”穿着古代时期的链甲或链甲残片,戴钢质胸甲、钢质头盔,头上饰有雉鸡羽毛,手执藤盾和长矛或短刀,身背弓箭或火枪(见图2),演唱 “百谐”③,表演砍杀的动作,并鸣放火枪。④“松穷哇”在藏语中意为“古代藏王的警卫部队”,“松穷哇”并不是担任实质意义的士兵,而是由各村寨农民抽调而成。每年的藏历腊月二十一日,拉萨周边和山南等地的农民依照“支差”的形式到噶厦地方政府所在地报到,并从仓库中领取盔甲和武器,接下来的一个月都会在拉萨城中度过,负责警戒和一些重要仪式活动的参与。

图2:“松穷哇”在布达拉宫德阳厦表演百谐 查普曼摄 1937年

图3:身着仁坚切的典礼官 查普曼摄 1937年

藏历正月初二日为藏王新年,在这一天的庆典活动中,俗官在穿戴时有严格规定:选出来的1-3名典礼官穿戴“仁坚切”,四品以下俗官穿戴“甲鲁切”。[1](P29)“仁坚切”藏语意为“国王的服饰”,是藏族古代流传下来的大袍。全套服饰包括:帽子、大袍子,配饰有耳环,红珊瑚和蜜蜡制作的项链以及“噶乌”(gvu)(护身符)。帽子分两种:一种为三角形,尖顶;一种为圆顶,上部隆起,饰有丝缨,上部有孔雀羽毛等装饰物。两种帽子在两边均有由绿松石和珍珠连缀而成的垂饰。长袍为黄色丝绸质地,装饰有团花等暗纹,袖口和下摆贴有水獭毛皮,腰部缠有包裹珍宝的布袋。(见图3)⑤由于整套珍宝非常贵重,平时由噶厦地方政府保管,一般存放在布达拉宫的财神库中,只在新年庆典时,由四品以上俗官轮流穿戴,庆典结束后,珍宝装需要原封不动地放入库存,待来年再用。甲鲁切意为“王子装”,是噶厦地方政府时期四品以下官员穿戴的服饰。服装样式为:白色锅盔形帽子“阿尔贡”(ar-kong),五彩锦缎开襟短上衣,衣领和袖口多有彩色镶边,袖口和手肘部镶有黑色水獭皮毛,下身为黑色氆氇多褶肥腿裤,足蹬藏靴,腰间系条纹状彩色氆氇腰带,挂汉刀碗套,挂荷包,内装有墨水瓶和金笔套,绕胸披彩色氆氇披单(gzan-sna-lnga),左耳戴绿松石耳坠(kong-ma),右耳垂圆轮(pan-tog)(见图4)。

图4:身着甲鲁切的旧贵族 查普曼摄 1937年

藏历正月初四日到二十四日,是举行传召大法会的时间。在传召大法会期间,拉萨的管理暂时交由哲蚌寺铁棒喇嘛掌管。世俗官员则需在藏历正月二十二日和二十三日举行“鲁布扎营”(klu-Sbug-sgar-sgrig)和“札基检阅”(gra-phyi-rtsis-bsher)仪式,由“牙速”身着“克嘎索”,骑着装饰一新的马匹前往大昭寺,接受维持秩序的哲蚌寺喇嘛给予的此次仪式的职责书,然后向大昭寺西边的曲亚塔钦⑥(juya—darchen)敬献哈达,绕着八廓街前往大昭寺西边的鲁布营地,在那里宣读五世达赖喇嘛时期的相关法令以及噶厦地方政府颁发的诉讼程序的公告。[2](P32-33)二十三日,是“牙速”检阅骑兵的时间,由四大“第本”⑦贵族率领骑兵队伍到达札基营地,接受“牙速”检阅,主要内容是对士兵数量、马匹、军备等各方面进行检查。接受检阅的骑兵多穿戴各贵族家庭流传下来的头盔、锁子甲(a-khrab)等,不少盔甲已经为残片。骑兵所带盔甲插孔雀翎羽(见图5),步兵盔甲插雉鸡翎羽[2](P32-33)(见图6)。二十四日,结束仪式是整个传召大法会仪式的高潮,集宗教和世俗仪式为一体。“牙速”带领松穷哇来到大昭寺前,跟随布达拉宫“朗杰扎仓”的僧人再次举行驱鬼仪式,由松穷哇先表演百谐,演唱战歌,象征性比武,同时进行“转羊肠”⑧仪式表演。然后在“牙速”的带领下绕八廓游行,接受民众欢呼。在这三天的庆典中,担任“牙速”的俗官所穿戴的“克嘎索”服饰极尽奢华厚重,整套服饰包括黑狐皮平顶帽、用华贵的缎面缝制而成的蒙古式大袍,五彩腰带和装饰荷包,腰带左边挂腰刀和弓,右边佩箭囊。除去外袍,露在长袍外的内衣衣袖也很讲究,是用象征天、云、火、土、水的蓝、白、红、黄、绿五色绸布拼制。[3](P186)甚至有资料记载,为了使服饰挺括,“克嘎索服饰内里衬有牛皮”[4](P118),所以非常笨重,通常需要在侍从的帮助下才能站起身来(见图7)。

图5:身着链甲残片的骑兵 黎吉申摄 20世纪30-50年代

图6:身着链甲残片的步兵查尔斯·贝尔摄 20世纪 20-30年代

图7:克嘎索服饰细节黎吉申摄 20世纪30-50年代

二、象征秩序的建立:五世达赖喇嘛时期的服饰改革

噶厦地方政府时期新年庆典中的服饰产生时间并不一致,“仁坚切”最早产生的年代目前已难以考证,在后代传说中,通常被认为是古代赞普穿的一种衣服[5](P224)。“甲鲁切”的倡导者被认为是14世纪帕木竹巴政权的阐化王帕竹·札巴坚赞,其装束是依照佛教所说的七政宝(sapta-ratna)理念创制:披单表示白象宝,耳坠表示金轮宝,耳轮表示玉女宝,腰刀表示将军宝,荷包表示绀马宝,白裙帽表示大臣宝,珍宝总体表示神珠宝。[6](P161)也有观点认为甲鲁切中的白色锅盔帽是唐代时期遗制⑨。克嘎索服饰的产生有多种解释,有观点认为这种服饰是“固始汗曾经穿过的服装样式”[7](P58),还有观点认为,这种服饰又名“库伦装”,“克嘎索”与“喀尔喀”(khar-kha)的藏文仅有一后加字不同,“库伦”也即是蒙古乌兰巴托的旧名,清代时期库伦一带为喀尔喀蒙古游牧地,因此推测克嘎索服饰与最早进入西藏地方政权的喀尔喀蒙古有关⑩,还有一种观点则认为“西藏地方政府官员服饰的式样、图案,有着蒙古服装的影子,恐怕当从元朝开始”[3](P180)。从克嘎索的服饰形制来看,“厂字襟”、上下分裁、腰间打褶(也可以省略不打褶)的样式是较为典型的蒙古服饰样式,称之为贴里(terlig),俗称腰线袍。与中原地区服饰相比,其突出特征是有一条横在腰上的腰线,其作用是在骑马时束紧肚子,减少骑马时上身的颠簸。宋代时期的蒙古服饰就是“用红紫帛捻成线,横在腰上,谓之腰线。”[8](P5)骑兵所穿戴的锁子甲早在唐代时期就留下过记载,《通典·吐蕃传》记载:吐蕃“人马俱披锁子甲,其制甚精,周体皆遍”[9]。托林寺(始建于公元996年)壁画中(见图8),也可以看到头戴铁盔、全身披甲的骑兵形象。在《拉萨一年中的庆典》(Ceremonies of the Lhasa Year)中记载了噶厦政府时期参加庆典的骑士头戴刻有“Allah”字样的头盔,作者推测可能是在与阿拉伯的交往中获得的8世纪或其他年代的头盔[2](P34),清代松筠记载有部分盔甲刻有“‘威剿除叛逆’五字,铸自唐时”[10](P20)。

图8:身着战甲的吐蕃骑兵(托林寺壁画)图片来源于《西藏通史》(明代卷)

尽管这些服饰最初产生年代并不相同,但在新年庆典上穿戴这一整套服饰的礼制则都是在五世达赖喇嘛时期确定下来的。换言之,回溯五世达赖喇嘛时期对这一整套服饰意义创制的过程,有助于更好理解服饰背后的象征秩序与想象性的社会结构。五世达赖喇嘛的服饰改革从甘丹颇章政权建立之初就已经开始。1642年,格鲁派借助卫拉特蒙古和硕特部固始汗的军事力量,推翻了藏巴汗政权,建立起以格鲁派为权威的蒙藏上层联合掌权的体制,将重新确立一种新的服饰体系作为一项重要的政治举措。在《五世达赖喇嘛传》中,他多次提到官场服制的改革问题,并亲自过问、推动服饰的改革与确立。依据五世达赖喇嘛口述,可以对西藏旧有的服饰体系以及此次服饰改革大致整理出这样一条线索:

1641年固始汗与格鲁派联军攻打藏巴汗政权所在地桑珠孜宫,时间长达十个月之久,最终将藏巴汗政权推翻。1642年,固始汗在推翻藏巴汗政权后,将卫藏十三万户献于五世达赖喇嘛,甘丹颇章政权建立。但由于固始汗不懂西藏原有的服饰体系,并对藏族传统的佩戴璁玉等习俗不以为然,所以服饰穿戴一度出现了“上半身穿蒙古装,下半身着藏装”,“四五个以上的人聚在一起时,其中可能会有汉人、尼泊尔人、藏人、门巴人、康巴人、工布人、藏北牧人、蒙古人和阿里的各种各样的奇异的服装”[11](P72)等情况。有鉴于此,五世达赖喇嘛命第巴赤列嘉措着手准备确立服饰规制,第巴赤烈嘉措依据原西藏十三万户中的“内邬栋孜”万户和“拉堆绛巴”万户的尚存的服饰习俗与制服,并结合日喀则和江孜的服饰习俗中以青色披肩代替官服的惯例,最终确定了三十种装饰品,让担任贝真巴(插香者)、恰田巴(执事)、仲尼等职务的人按规定佩戴宝饰。[11](P73)但这项服饰制度在最开始时执行起来并不理想,“第巴赤烈嘉措时代,修习金刚橛教法时,想让大人物出席宴会时佩戴珍贵的装饰品,但是官员没有呈递专门的报告,无法推行。……在举行汗王即位仪式那年,按照藏族古老的习俗,展出了酥酪糕箱古董,许多内外仲科尔就说:谁也不会留恋这些东西”[11](P72)。到1658年,仍然会出现将衣袖搭在肩后这种不合乎服制的穿戴形式,直到五世达赖喇嘛对服饰做了强制规定后才有所改观。1672年(藏历水鼠年)正月初二的新年庆典上,穿戴珍宝装的官员将代表着祝福的吉祥八徽、国政七宝、吉祥八物等递到五世达赖喇嘛手上。

从此之后,穿着“珍宝装”庆祝新年大典成为一种定制。在新年服饰规制确定不久,五世达赖喇嘛又在1675年确定了与宴饮、座次等相关的礼仪规定, 基本确立了此后西藏新年庆典仪式的流程以及仪式服饰。五世达赖喇嘛此次服装制度的确立,是新成立的甘丹颇章政权树立政治、文化权威的一项重要措施,因此,如何赋予这些服饰以意义,事实上是一次对这些象征符号意义锚定的过程。一套需要强烈渴望确定的系统服装制度,代表的是新政权对建立稳定的社会性结构的一种想象性建构,因此对某种服装样式的甄别和确立,就意味着对这种服装样式背后所蕴含的意义的肯定与回溯。

三、两种秩序性的隐喻:历史时间与宗教象征

从这些服饰的最初诞生时间以及象征意义来看,五世达赖喇嘛选择的服饰强调了西藏历史上的一些重要时间节点。以“仁坚切”和“甲鲁切”为例,二者在藏语中意为是“国王装”和“王子装”,“国王装”被传是吐蕃赞普曾经穿过的服饰,“王子装”则创制于格鲁派建立时期,即帕木竹巴地方政权时期。甘丹颇章政权选择这两套服饰突出了对吐蕃时期和格鲁派创立这两个关键性的历史时间的强调。吐蕃时期是西藏历史上政治强盛、并开始推动佛教在西藏的传播的时期,吐蕃王朝分崩离析后,西藏社会长期处于地方政权割据政治时期,藏传佛教各个教派之间也多有斗争,再也没有出现吐蕃这样强大的政权,因此,对“仁坚切”的强调从某种意义上来说是对曾经强盛的吐蕃地方政权的追溯与尊崇。15世纪初期,针对藏传佛教僧纪废弛、寺院生活腐化等现象,宗喀巴在帕木竹巴地方政权首领札巴坚赞的支持下创立严格持戒的格鲁派。格鲁派从一个新兴的教派发展到信徒众多的局面与帕木竹巴地方政权有着重要的联系。这一时期依照佛教理念创制的“甲鲁切”既从语言修辞上暗示了“王子”与“国王”的继承,也暗示了甘丹颇章政权继承吐蕃辉煌强大政权的决心与理想。

“松穷哇”穿戴的古代盔甲以及“牙速”穿戴的“克嘎索”,主要与甘丹颇章地方政权建立之初的蒙古势力有关。17世纪初期,日益发展壮大的格鲁派正遭遇教派斗争的最大危机。1616年四世达赖喇嘛圆寂时,拉萨地区为辛夏巴地方政权的藏巴汗所控制,藏巴汗信奉藏传佛教噶玛噶举派,噶玛噶举派与格鲁派矛盾较多,因此藏巴汗不同意格鲁派寻找四世达赖喇嘛的转世灵童。直到格鲁派先后请来蒙古喀尔喀部和土默特部的军事力量坐镇,才被允许寻找四世达赖喇嘛的转世灵童,最终确立来自山南琼结的阿旺·洛桑嘉措为五世达赖喇嘛。但格鲁派仍然面临着藏巴汗势力和康区的白利土司的打压,形势非常危急。1635年,五世达赖喇嘛向居住在新疆北部的卫拉特蒙古和硕特部的固始汗求助,固始汗率军队进入西藏,先后打败白利土司和藏巴汗的军队,才确立了格鲁派在西藏地区的统治地位。随后,五世达赖喇嘛给予固始汗以“丹津杰布”(持教法王)的尊号,形成了甘丹颇章地方政权初期蒙藏联合执政的局势。新政权建立初期,局势并不稳定,除了藏巴汗残余势力之外,不丹也经常对藏挑起争端。

在固始汗坐镇拉萨时期,蒙古部队除了在军事上震慑各方势力外,还大力推动格鲁派的发展。“为了表示对格鲁派的支持,每年传召期间都要派出全副武装的骑兵和步兵,荷枪实弹地在大昭寺周围巡逻警卫,保卫僧人的安全和传召法会的顺利进行。”[12](P121)这种形式也就逐渐演变成为松穷哇在传召大法会期间担任仪仗的环节。在西藏地方政府时期的鲁布营地检阅仪式中,“牙速”接受职责书后,首先需要向大昭寺西边的曲亚塔钦敬献哈达,曲亚塔钦就是为了纪念固始汗打败白利土司而树立的[12](P137)。对于固始汗的护教行为,五世达赖喇嘛称赞他是法王松赞干布再来人间,[11](P177)是从宗喀巴大师充满悲心甘露的三密宝箧中诞生而出的转金轮王(Cakravartin)[11](P178)。转金轮王是佛教对统御一方、护佑佛法的理想世俗君王的称呼。《长阿含经》认为转轮王“即位时,由天感得轮宝,转其轮宝,而降伏四方”[13](P330),转轮王拥有轮宝、马宝、香宝等七宝(sapta-ratna)。这与依照“国政七宝”理念创制的“甲鲁切”正好形成呼应关系。

五世达赖喇嘛对服饰体系的重视从某种意义上讲,也有着宗教意义的考虑。他认为“任何地方都有各自不容混淆的服饰、装饰、语言等。特别是在此藏地,莲花生大师、洛扎钦洽多瓦等的预言中已明示,劫末浊世之时的服饰、举止、语言等会随时变化。”[11](P18)五世达赖喇嘛用佛教中的“劫”的时间概念指出了服装的混乱与佛教中的时序的象征意义。每个劫末正是秩序崩坏之时,最终导致世界的毁灭。因此,服装穿戴秩序的混乱是“劫末浊世”的体现。重新确立完备的规则,既是对进入新的一劫的象征性体现,也更有助于新的政权在神圣世界中找到坐标。

因此,选择代表赞普曾经穿戴过的“仁坚切”和以佛教理念而制作的“甲鲁切”(rgya-lu-chas),不仅象征了国政七宝,更象征着在佛教的吉祥宝物佑护下的政权体系,是各司其职的秩序的重新确立,从而确保新兴的甘丹颇章地方政权的权威性。

四、世俗礼服体系的沿袭与变革:意义的再生产

甘丹颇章地方政权在五世达赖喇嘛一系列举措下得以稳固,西藏蒙藏联合执政模式也联手度过了初期的不稳定阶段,但随着1656年固始汗去世后,其后继者由于争夺汗位等诸多原因,蒙古势力在西藏逐渐减弱,以蒙古骑兵为主要精锐力量的藏军也在历次权力斗争中退出了历史舞台,来自清朝中央政府的影响逐渐加强。早在清军还未入关时,格鲁派以及蒙古部落就已经与当时的后金政权进行过互动,清朝建立后,历任统治者都奉行扶持藏传佛教来笼络西藏以及蒙古各部的策略。1652年(顺治九年)十二月,五世达赖喇嘛至京入觐,顺治皇帝对五世达赖喇嘛进行正式册封,颁赐金册金印,从此成为定制。五世达赖喇嘛去世后,第巴桑结嘉措与和硕特汗王拉藏汗的冲突日益加剧,1705年桑结嘉措兵败被杀。1716年(康熙五十五年)蒙古准噶尔部窜扰西藏,拉藏汗被杀。1718年(康熙五十七年)清朝出兵西藏,会同西藏贵族颇罗鼐与康济鼐率军夹击准噶尔,并于1720年彻底清除了准噶尔在藏力量。鉴于蒙藏联合政权所存在的种种弊端,为了加强对西藏地方的管理,清朝正式废除蒙古汗王对西藏地方的管理权,同时设立四噶伦联合执政,由清中央政府直接领导,并进一步推进西藏地方政教分离,西藏地方世俗贵族力量开始崛起,尤其是在颇罗鼐执政西藏事务时期,世俗贵族的权力达到鼎盛。伴随而来的是西藏地方僧俗之间的利益冲突日益加剧,1751年(乾隆十六年),清朝中央政府在西藏设立噶厦政府,确立了僧俗共同执政的原则。清朝中央政府对西藏地方的治理达到前所未有的高度,对西藏的政治、军事、文化的影响力也日益加强。五世达赖喇嘛时期确立的新年庆典定制,在沿袭与变革中逐渐明晰起来,也呈现出更多的特点。

在五世达赖喇嘛时期,新年第一天是向达赖喇嘛的保护神班丹拉姆供奉的时间。在颇罗鼐担任郡王期间,驻藏大臣迈禄与颇罗鼐之间闹矛盾,不去参加新年庆典,颇罗鼐差人说:“新年宴会是应该珍惜的大喜事,特别是元旦,那是大皇帝恩赐我们一年的吉祥的宴会,……迈禄大人如果……不赴元旦的宴会,那就表示他很高兴大皇帝的政教大业被引入歧途”[14(P398)。迈禄于是不得不去出席正月初一的宴会。由此可见,正月初一新年的意义从“供奉班丹拉姆”转向“皇帝赐福”,其象征权威的转移正是清朝中央政府对西藏地方有效治理的体现。在军事方面,吐蕃时期即已形成的平时为民、战时为兵的军事组织形式延续到清朝早期,其弊端突出表现为平时操练较少,战斗力不强。尤其是在1791年第二次廓尔喀入侵的战争中,乾隆皇帝派军击败廓尔喀人收复失地后,与噶厦地方政府共同拟定了《钦定藏内善后章程二十九条》,其中第七条规定“各兵须勤以习武”[15](P785-786),练兵制度逐渐成为定制。1794年担任驻藏大臣的松筠记载“驻藏大臣每次巡查时,亲为校阅。训练纯熟的,酌加奖赏,疏者,要严行责惩,屡教不悛的,当即予以斥退,其所管之军官也要受责降级。”[10](P306)在噶厦地方政府时期的新年庆典中,连续两天的检阅正是定期演练制度的体现。

除了政治军事的影响力之外,经济与文化的联系也越来越紧密。以新年庆典中的服饰材质为例,甲鲁切创制之初,均是采用产自山南等地的优质氆氇为材质,但伴随着西藏与内地的经济联系日益紧密,内地的丝绸通过封赠、求赐、贸易等方式进入西藏,从20世纪初期的影像中可以看到,这一时期的甲鲁切基本上都是采用华丽的锦缎。丝绸材质的大量使用,伴随而来的是以丝绸为载体的内地装饰纹样也逐渐融入到藏族服饰中去,这种影响甚至超出了服装的界限,成为藏族人民日常生活中的纹样。在目前有资料可查的克嘎索中,地纹样式主要为缠枝牡丹、团花、石榴纹、四季花、福寿三多等地道的内地纹样,克嘎索通常用“甲那架日”纹和卍字纹镶边,这两种纹样都有吉祥连绵不绝的意义。“甲那架日”意为汉地城墙纹,也被称为“丁”字纹。因此,到了噶厦地方政府时期,新年庆典中世俗官员礼服中已经呈现出藏、汉、蒙等三种文化相互交融的现象。

除了清朝中央政府对西藏地方的政治文化影响外,西藏地方政府也经历了蒙藏联合执政、世俗贵族执政到僧俗联合执政的权力变迁,新年庆典服饰也呈现出新的意义与用途。世俗贵族势力的崛起,尤其是珍宝装体系服饰日益世俗化、奢靡化,珍宝聚积善业资粮的宗教意义逐渐淡化,作为财富、权力的象征的意义则日益突出,一些服饰的穿戴也从礼服性质逐渐转向身份的象征,如甲鲁切不再是典礼官的专属服饰,逐渐演变成“七品以上官员均可以穿着,噶伦在藏历新年第一天穿着,其余官员在集会时均可以穿,是贵族身份的一种表示。”[3](P185)成书于18世纪的《噶伦传》,作者多喀尔·夏仲策仁旺杰曾担任过西藏政府噶伦,在其父亲去世后,他请求七世达赖喇嘛为父亲超度,拿出“王子装和蒙古服装,武官服装各一套,包括耳坠和耳环在内。还有四相缎子做的大厅幕帘等所有最好的东西,我把这些东西奉献给达赖喇嘛,作为请他作回向的供物。”[16](P10)由此可见,王子装、蒙古服装(或为克嘎索服)是用作供奉的资财。作者在书中用极尽详细的笔触记载了“金丝的缎子蒙古装”“缝有金线、皮边、克如美缎做的里子的锦缎库伦装”“黄缎做的库伦装,有水獭皮边”“镶边的绿色王子礼服,金缎领、黑水獭彩红边的上衣”等服饰,并不止一次用这些服饰和其他珍贵财物作为对各大寺院和宗教活动布施的财物。

20世纪初期,昂贵的服饰更是成为贵族之间相互竞奢的工具,在《拉萨一年的庆典》中曾经记载,担任新年庆典中的“牙速”被看作是一种尊崇的家族荣誉,因此许多贵族都会支出一笔极大的开销,来遵循“比上一任穿得更好”的传统[2](P33)。而财力不足的贵族则需要通过借的形式来完成这一套的穿戴[4](P118)。英国人查尔斯·贝尔在《西藏志》中曾经记载帕拉家族保存有一件数百年历史的服饰,“此衣极驰名,西藏人曾作诗以咏之,流行全国,诗曰:一虹高映绿草原,溪上两虹状如前,帕拉袍服甚名贵,三虹共照彩色鲜。”[17](P84-85)这件古服饰应该就是“克嘎索”,因为只有帕拉家族被轮至“牙速”一职时,才可以“御其家藏之驰名衣服”。这件服饰的狐皮帽所用黑狐皮在西藏价格极贵,“每张约值一百五十磅(合墨洋一千五百元)每皮一张,仅能制两帽。”[17](P84-85)材质的稀缺性可以用来彰显家族显赫,也是用作身份区分的象征物。西藏世俗贵族通常被分为亚谿、第本、米扎和一般贵族等不同等级,血统高贵的贵族世家不惜一切代价来维护家族的地位,能够承担起与财富和地位相当的服饰则成为区别贵族内部等级的重要一环。

结语

由此观之,自五世达赖喇嘛时期开始设定服饰礼仪,以及相应的庆典环节,一直到噶厦政府时期,甘丹颇章政权的新年庆典活动是一个逐渐体系化、制度化的过程。世俗官员所穿戴的礼服也是构成整套仪式庆典中的象征符号的一部分,使政权体系的表达更具视觉性,其本质是建构一整套政治权力的表征体系。随着清朝中央政府对西藏治理的深入,世俗礼服不仅呈现出文化多元共融的特点,其自身也叠加进了财富和身份等级区分的文化意涵。(注释、参考文献从略)(作者:吕岩、岳 燕 、赵海静)

注:本文摄影图片均来自于英国牛津大学Pitt Rivers博物馆的“西藏相簿”专栏The Tibet Album: British Photography in Central Tibet 1920-1950,网址为:http://tibet.prm.ox.ac.uk/index.php.html。

基金项目:本文系国家社科基金一般项目“礼仪在西藏地方与中央政府交往中的作用及影响研究(唐至清)”(项目号:20BMZ032);西藏文化传承发展省部共建协同创新中心西藏自治区党委重大委托课题子课题“铸牢中华民族共同体意识文化考古实证研究”(项目号:WT-ZD20210102)的阶段性成果。

作者简介:吕岩(1982- ),女,河南宁陵人,现为西藏民族大学文学院副教授,文学博士,中山大学中国非物质文化遗产研究中心西藏站成员,主要研究方向为文化研究、西藏审美与物质文化。

原刊于西藏民族大学学报(哲学社会科学版)2022年第5期