摄影:觉果

摄影:觉果

摘要:二郎神是青海民间信仰体系中的一位重要神灵,深受藏、汉、土等民族的崇奉。作为青海多元宗教文化中的个案,二郎神信仰具有庙宇建筑和祭祀巡游等诸多元素,又以请神巡乡、祭祀飨神、获取神谕及送神构成的“六月会”为精粹,生动表现出该信仰的形式与内涵:“拉哇”代表神灵作为主体,民众通过军舞或神舞构成神会的整体内容,以不同角度展现神灵与民众的互动形式。二郎神信仰在历史的长河中为民众所传承,又随着时代的前进而不断发生演变,体现出多民族融合发展过程中以信仰为载体的文化交流方式。

关键词:二郎神;“六月会”;“拉哇”;军舞;祭祀

基金项目:国家民族事务委员会创新团队建设项目“敦煌少数民族文献研究”(项目编号:201657号)

二郎神是中原地区道教及民间信仰体系中的神灵,历史上为汉族民众所广泛信仰。唐宋时期,民间已有赵二郎、杨二郎、李二郎信仰,两宋以后,三者融为一体而成为现有的“二郎神”形象与内涵,并因其司水、善战等形象符合当时的社会背景而备受推崇。在多元宗教文化共生共存的青海地区,其下辖黄南藏族自治州同仁县与海南藏族自治州贵德县是二郎神信仰流布的主要区域,贵德县以文昌爷与二郎神信仰并举,同仁县则因祭祀包括二郎神等诸多神灵在内的“六月会”而极富盛名。星罗棋布的庙宇及形式内涵多元的祭祀仪轨,无不体现出青海二郎神信仰在古今多民族文化融合与发展下的变迁[1]。

一、二郎神庙宇的分布及特点

位于丝绸之路要道的青海,自古即为历史上多民族迁徙、交往与融合的集中区域之一,佛教、道教、伊斯兰教等在此广泛传播,诸如寺庙、道观等宗教场所分布密集,为多民族信众的宗教生活提供了便利条件。与此同时,植根于乡土社会的民间信仰也是此处宗教文化的重要组成部分,基于对各路神明、先祖、圣贤或鬼魂的信仰而产生的小型宗教场所亦不胜枚举,青海地区的二郎神信仰流布就具有明显的地域特征和民族特征。

黄南藏族自治州同仁县是二郎神信仰最为集中的区域,这里是“青南牧区与东部农牧业区的过渡地带,草场面积占9.7%,农业耕地面积占2.9%,属半农半牧区。包含纯牧业乡3个,半农半牧乡镇6个,农业乡4个,全县8.79万人口中农牧业人口占6万”[2]。二郎神信仰分布在半农半牧和农业乡镇中,其中县府所在地隆务镇有汉族信众所建二郎庙一座,曾属于道教体系;四合吉藏族村落所建的夏琼山神庙中也供奉有二郎神;年都乎土族聚居乡下辖的年都乎、郭麻日、尕沙日等村皆建有供奉二郎神或多位山神的小型庙宇;保安镇下辖尕则敦、卧科、哈拉巴图等土族村更是同仁地区的民众心目中二郎神下界显灵的地方,建有多个单独供奉二郎神的庙宇。据不完全统计,同仁县境内的二郎神庙宇有10所之多(包含多神供奉的庙宇),多建在村中的高地或邻近山腰,二郎神除承担村落保护神之职之外,兼具自然神、农业神的职能。这些庙宇的面积约在30~80平方米之间,多数神庙前有宽阔的场地用以举行神灵祭祀活动,与神庙相邻的山地有“拉卜则”(用木杆制作的丛状物,杆顶端削成箭簇状,由经幡包裹并挂有丝缕羊毛,下部用石块或木栅栏固定,传说中是山神居住的宫殿,也有纪念英勇的将士之说)箭丛及煨桑台。

海南藏族自治州贵德县地处同仁县西部,自古以农业为主要产业结构。其下辖河西镇的上刘屯村、下刘屯村曾信仰二郎神,但现在更倾向于信仰文昌神;河东乡的保宁村建有二郎庙,而信奉龙王的王屯村在龙王殿中也绘制有二郎神像;东沟乡周屯村则是贵德地区主要信仰二郎神的村落,这里不仅有年代悠久的二郎庙,更有系统的二郎神祭祀仪式,贵德县居民多认为二郎神信仰是从此处传到县中其他地方的。贵德地区主要受民众崇拜的三位神灵——文昌神、龙王爷与二郎神都或多或少与治水相关,其中文昌神在城镇化发展较为迅速的村镇中为藏、汉等民族所接受,二郎神信仰则在较为落后偏远的地区流行,且其道教、苯教文化遗留更为显著,充满原生态的巫文化色彩。

位于同仁县、贵德县中间地段的黄南藏族自治州尖扎县也有二郎神信仰,主要分布在坎布拉镇尕布村和直岗拉卡村,境内有尕布河与德隆尖巴水渠保证农业灌溉,因此它们是尖扎县的主要粮食生产基地之一。该地区的民众虔诚祭祀二郎神以求风调雨顺、五谷丰登,更重要的是免遭水患。此处的二郎庙建筑规模和风格大体与同仁地区相似,早期主要以藏文化内涵为主,二郎神的形象为红面三眼的忿怒相,但近几年神庙与神像皆进行了翻修与重塑。(据尖扎县村民介绍,当地固有的二郎庙被毁后,村民请教夏琼寺高僧如何重建,高僧所述二郎神事迹与道教及《西游记》中的传说相似,并劝导村民还以二郎神汉族神灵之形象,故进行重塑翻修。访谈日期:2015年7月。)

青海二郎神信仰的分布具有如下特点:第一,从区域产业结构的组成划分,二郎庙主要分布在半农半牧区和农业区,这些区域多毗邻河流,民众的生产生活更为依赖水利,体现出二郎神司水的神职特点;第二,以民族聚居的格局来看,藏、土、汉等民族共居区域崇尚二郎神信仰,对二郎神的神职多以本民族文化背景解读,但亦有多种文化背景重叠的现象,如视其为藏传佛教护法、道教神灵、村落保护神等;第三,二郎庙的建筑风格与规模多以民间信仰的小庙为主,并间杂汉传、藏传佛教与道教等多种建筑风格,庙宇规模小,管理组织由民众自发形成。除此之外,二郎神信仰在多民族文化传递中具有流变性,受当地主流宗教文化的影响而有所嬗变。

二、二郎神的区域性神职及流变

同仁地区各个村落中二郎神的称谓、形象等各有不同。年都乎土族聚居乡称二郎神为“郭尔蒙日朗”,形象为红面、三目的寂静相,手持法器、身着藏装并乘白马一匹。但民众家中佛堂的壁画上所绘的二郎神却是白面圆眼、耳垂厚长,手持双刃刀剑,身着汉地官服。当地民众介绍,土族二郎神源自于历史上的某次战争,汉地的君王派遣12位将领来到此处保卫百姓(另有说13位),其中排行第八的二郎神功绩最高,其死后成为当地的村落保护神。也有民众认为二郎神与文昌神是兄弟,但文昌神信仰已逐渐淡出了当地民众的信仰之中。(该段资料讲述者为年都乎乡居民夏某(藏族,70岁)、角某(土族,22岁)。访谈日期:2013年7月。)年都乎下辖的尕沙日土族村也奉二郎神为村落保护神,称其为“阿米哇宗”,形象为蓝面、三目的忿怒相,手持法器而身着黄袍,与藏传佛教护法的造型相似,坐骑也为白马一匹,民众认为本地的二郎神承自保安镇尕则敦村的二郎神信仰,是位杰出的战神。总的来看,土族村落的民众多认为二郎神信仰产生于战争年代,是在此征战的某位将领之化身,为保护当地民众做出贡献而被奉为保护神、战神。值得一提的是,当地民众认为二郎神作为其保护神与汉地民间信仰或道教神灵体系中的二郎神毫无关联,甚至有部分土族民众认为二郎神来自于土族的祖先,因此当地二郎神在民众心中既是战神的化身,也是本民族的保护神,其所具有的职能已超越农业神的范畴。

保安镇尕则敦藏族与土族共居村落中对二郎神渊源又有一说:村名“尕则敦”中的“尕”为命令,“则”表示到达,“敦”指山梁,即该处为二郎神受天命。(“天命”所指,当地部分民众认为是指道教中的玉皇大帝,部分则认为是汉地的某位君王,也有村民认为是原始信仰中的天神。访谈日期:2014年7月。)而调遣或发配于此之意。据此处村民介绍,该地的二郎神庙已有七八百年的历史,庙中神像亦倾向于藏传佛教护法的形象。距离神庙不远的山地立有13座插箭祭祀之处,代表着曾在这里英勇战斗的13位将领(包括二郎神),同样说明了二郎神产生或存在的历史战争背景。相传该村二郎神与邻近的哈拉巴图村保护神“弘岩日朗”、卧科村保护神“阿米达加”为三兄弟,因此三个村落的神灵祭祀仪式同时举行,届时诸多村民会抬着供奉神灵的轿撵前去邻村共同进行祭祀活动。而以“阿米夏琼”为主要信仰的四合吉村,其神庙中也供奉着二郎神,传说是过去与邻村争斗时屡战屡败,听闻尕则敦村的二郎神攻无不克,便请其至本村供奉,在取得保卫村庄的胜利后,遂将本村插箭仪式专门用于祭祀二郎神。(该段资料讲述者为四合吉村居民索某(藏族,53岁)。访谈日期:2015年7月。)

与同仁县相邻的尖扎、贵德地区,二郎神虽然也具有战神之职能,但主要职能仍在于保护村落和平与农业丰收,和战争有关的传说较少。尖扎县两座二郎庙的建筑风格基本为汉式,尕布村的二郎神形象与道教二郎神的模样相同,俨然已是位汉神;直岗拉卡村的二郎神面部轮廓与神态造型为藏式,与民间格萨尔王的形象近似。贵德地区的二郎神则明显表现出道教风格,周屯二郎庙中不仅供奉着汉式形象的二郎神,还于其他殿中供奉王母娘娘、送子娘娘、鲜花娘娘及羊师大将等道教神灵,有些神灵两侧的童子手中持有道教经卷。据保宁村二郎庙的负责人介绍,二郎神信仰在贵德地区由来已久,各地二郎庙的修建渊源却已无可考证,民众约定俗成信仰与祭祀二郎神,却并不清楚其来源或职能。现存保宁村二郎庙中的神像是村民们凭记忆修建而成,其形象是仿照四川地区的二郎神所塑造,寄托着民众祖先崇拜、英雄崇拜以及道教信仰的诸多心理。(该段资料讲述者为保宁村居民王某(汉族,65岁)。访谈日期:2015年5月。)

由此可知,青海多民族村落中所信仰的二郎神主要为保护村落的地域神。但在同仁地区,二郎神的战神姿态更为显著,该区域民众认为这位神灵凶悍好斗,比其他诸位藏传佛教护法都更要全能和亲民,因而持有某种生杀大权。(同仁地区多个村落中都有因取悦或惹恼二郎神,而使幸福、健康或不幸、灾祸等降临到某人身上的传说故事,村民对此深信不疑,也因此对二郎神更加怀有敬畏之心。访谈日期:2016年12月。)尖扎地区的村民因多民族村落间的联系更为紧密,有多个藏族汉化、汉族藏化的村落(如尕布村中的多数村民已被完全汉化),因此对二郎神虽虔诚信仰,但终究对神灵之所属并未有清晰的认识。过去民众对二郎神的认识与同仁地区无异,但后来经过汉藏文化的不断交流与融合,道教二郎神和治水的李冰李二郎信仰更占上风,加之听从当地高僧的解说,他们便认为二郎神是从四川来到这里赐福的神祇。贵德地区的儒道文化较为发达,民众对二郎神源自道教之说完全认同,并且认为先祖当初从四川迎请二郎神与文昌爷,首先是二郎神大显神通开辟路径,随后才有文昌爷渡河而至。(该段资料讲述者为贵德县周屯居民旦某(藏族,26岁)。访谈日期:2016年12月。)但是,随后儒学在贵德地区不断发展,代表武神的二郎神便慢慢淡出,文昌神转而成为民众信仰的主要神灵,只有在较为偏远的村落里还保留着二郎神的祭祀仪式。故而,二郎神在各个区域中都表现出其神职中的侧重点,并且与当地的主流宗教有不同程度的结合,各地区的主体民族立足自身历史、宗教与文化,对二郎神的理解阐述也不尽相同。

三、“六月会”祭祀仪式及流程

二郎神的祭祀活动可分为“日常祭祀”与“神会祭祀”两种,又以村落为单位、全民参与的传统祭神仪式——“六月会”为主体。由于区域、民族及宗教文化影响等诸多因素,二郎神祭祀仪式在不同地域、不同民族的村落间具有差异性。但就祭祀流程方面而言,都包括请神巡乡、祭祀飨神、获取神谕及送神四个部分,其中以村落中的“拉哇”为活动指挥、村民自发组成的“坎古哇”(“拉哇”:又称“法拉”或“法师”,指可通神之人,以自身为载体沟通“人”与“神”,在既定时刻成为神灵附体后的现实之身,是民众与神灵共同选择的神灵附体者。)(“坎古哇”:对神灵祭祀活动中管事人的称谓,由自发申请或民众推举出的村民们组成,负责神庙中祭祀活动的组织及管理,平日并无特权,成员以40~50岁男性居多。)为领导团体,村落全体成员参加。该大型神会活动在同仁、尖扎地区称为“勒若”,其语义学解释为“祭祀龙神的仪式”[3]81或“向神灵敬献歌舞的仪式”[3]81,而在贵德地区则称之为“拉什泽”,意为“神灵欢舞的仪式”,前者侧重于民众以仪式愉悦神灵,从而使神灵显现世间,后者则倾向神灵下凡之际,通过多种仪式庆祝或纪念。

(一)请神巡乡

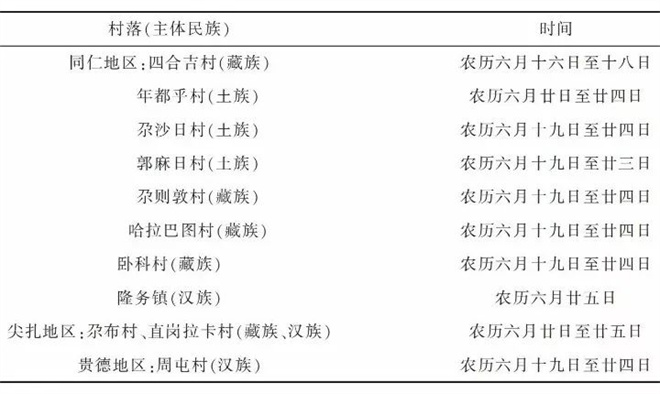

村落中举行“六月会”的时间不尽相同,以二郎神信仰为主体的村落举行神会的时间如下:

青海地区“六月会”举行时间表

青海地区“六月会”举行时间表

(该时间表来自于笔者于2012年至2017年之间对青海地区二郎神信仰村落的田野调查。)各村落神庙中通常供奉二郎神的大小两尊神像,均有装藏在内,由当地藏传佛教高僧进行开光及加持。主神像高约1.8~2.5米,有汉式、藏式两种风格,藏式中又有忿怒相及寂静相两种,主要供奉于神庙的大殿之内,尖扎、贵德等地区的二郎神像两侧还有哮天犬、果将军(果将军:以猴为体,其外形特质与《西游记》中的孙悟空并无二致。)等副神;另一尊神像为“六月会”巡乡所用,高约0.5~0.8米,供奉于特制的轿内,长期置于大型神像旁,造型与主神像一致或更为简略。

“六月会”第一天为迎请神灵降临凡间,俗称“下庙”。清晨8时左右,村中男性青壮年净身、煨桑过后到达二郎庙,在“拉哇”的组织及“本本子”(本本子:民间对宁玛派密咒师或瑜珈士的称呼,该类修行者终生蓄发留辫,从事供佛诵经活动。其可娶妻生子,在农闲或规定时间参加宗教活动。)的诵经声中集体进行煨桑、祭酒、燃点爆竹等仪式,之后将供奉神像的轿子从庙中请出,并开始对神像进行象征性的沐浴更衣以备出发。在贵德刘屯村、尖扎尕布村、同仁尕则敦村等保留有原始祭祀系统的村落,还要进行以白羊或白鸡为主的荤祭。过去很多村落都会准备活羊以在请神之日现场宰杀,部分用于祭祀,剩余的则在烹饪后由村民分食。后受藏传佛教影响,有些村落取消了该荤祭仪式,如尕沙日村的荤祭台上所献牲祭是由糌粑捏制成的羊形作为替代。当准备工作就绪,“拉哇”逐渐进入神灵附体状态,这即意味着神灵已降临凡间,“六月会”活动随即正式开始。青壮年们争先扛着神轿在庙前的场地上颠簸旋转几圈,村民认为争扛神轿不仅是对神灵的尊重,还会因此沾染福气,是男子有担当的表现。神轿在整个巡乡的过程中都处在这样颠簸的状态,扛轿之人也时常面红耳赤,表现出神灵显圣的意味。随后,神灵附体的“拉哇”手持羊皮鼓走在队伍前列,神轿位居其后,由敲锣打鼓、手持绘有神灵或龙虎唐卡旗帜的村民簇拥着踏上为每户村民赐福的路途。

与此同时,村中的民众也在院落或家门前备有一张置放有多种供品的小木桌,摆放包括“朵玛”(“朵玛”:意为“食子”,由糌粑捏成各式形态以供神施鬼的食品。四合吉村落中的供奉二郎神的“朵玛”较其他神灵的规格较小,高15cm、直径6cm左右,通体为圆柱尖顶形,置于四位村落保护神的“朵玛”之后,这种造型与摆放方式说明了二郎神在该村落中所居的次等保护神地位。)鲜花、水果、牛奶、酒水、茶点以及酥油灯等,期待神灵的到来。当神轿临近,全家老小进行煨桑,当“拉哇”及神轿进入家中,便对神灵进行膜拜祈福,随后男主人向“坎古哇”献上份子礼,酬谢神灵并用于活动期间民众集会的饮食花费。每个村落中所收取的份子礼是有其规定的,如四合吉村的村民所交纳的钱数在100元以下,绸缎、哈达及酒水根据个人情况收取,该规定既保证了每家每户都能够向神灵献礼,也避免了相互攀比所引发的不愉快,也有村落在活动前几日就征集活动经费完毕。神灵“巡视”的时间通常在5~10分钟左右,“拉哇”代表神的意志享用祭祀,又以象征性手段赐福,如抛洒酒水、蔬果等。如有村民曾向神灵祈请某事而尚未还愿或曾行不善之举,“拉哇”会代表神灵给予提示。当日完成巡乡工作之后,“拉哇”就带领队伍护送神轿回到庙中。

(二)祭祀飨神

神灵检阅其所保护的区域与民众之生活状态后,次日便在神庙“与民同乐”“共享欢愉”,即神会的主体——飨神、酬神、娱神活动拉开帷幕。该部分由煨桑、诵经、舞蹈、血祭等形式相互穿插进行,各个村落都有其侧重。同仁地区以舞蹈、血祭为主,村落全民参与,其仪式过程纷繁复杂,持续三至五日;尖扎、贵德地区形式则较为简单,活动仅持续一日,甚至在请神巡乡当日完成,村民亦根据个人意愿参加。

上午9时左右,神庙中的桑炉升起烟雾袅袅,民众身着盛装、自备凳椅聚集在神庙前的空地等待活动开始。村中全体男子及未婚少女将参与祭祀舞蹈,年长的男性负责进行煨桑、供献祭品。尖扎与贵德地区的祭祀舞蹈活动主要以扛着轿子在场地旋转舞动来表现神灵显圣及欢愉的状况,其余民众则在旁敲锣打鼓营造气氛。而在同仁地区,祭祀舞蹈有严格的划分,包括神舞、军舞与龙舞三种,其舞蹈的对象与内涵各有不同。同仁地区拥有二郎神信仰的村落中,尕则敦、尕沙日等村以军舞为主,四合吉村等夏琼神信仰村落则以神舞为主。

军舞与该地区历史上长期存在的战争背景有关,因此该舞蹈形式从某种程度而言是对将士保卫故土乡民而奋勇抗击斗争场景的再现,参与舞蹈者为村中男性,分青年组和老年组,每组10人左右:青年男子头部带有装饰或绑有哈达、流苏垂至腰部,身着藏装、手持羊皮鼓,舞蹈过程中鼓点铿锵有力,舞者脚步稳健并向四面八方击打鼓面,时而昂首快节奏敲击,时而俯下身子缓慢击打,表现出战争在即士气鼓舞的场景;中年男子头戴礼帽,手持绘有神灵及龙虎图腾的旗帜,随着锣声缓慢地围绕场地旋转,寓意等待战争结束、和平到来。舞蹈间歇会有村民从神庙中端出“朵玛”、酸奶等祭品至煨桑台祭祀,此时舞蹈的中年男子向天空大地抛洒酒水,并开始一段短暂欢愉的舞蹈,表现出神灵保佑、战争胜利后民众的喜悦情感。据民众介绍,军舞的舞蹈形式主要是模拟与再现战争场景,表达出和平幸福的生活来之不易,是对祖先及年轻将士们曾为和平献出生命的英勇壮举的缅怀与尊重,也是感恩二郎神每每在战争中显圣施法、保护并鼓舞着战士们。村民相信穿梭在舞蹈中的“拉哇”之所以处于神灵附体状态“与民共舞”,是让人们不要忘记战争、珍惜和平,同时鼓励民众保持坚强勇敢、不能懈怠之意。尕则敦村舞蹈祭祀场景中,二郎神所附体的“拉哇”会严厉斥责动作不标准或态度不端正的村民,而村民无一反驳或不悦,说明神灵的威严不仅在战争年代为民众所敬畏,直至现在也具有其威严。

神舞即献给天上各路神灵的舞蹈,也是“六月会”期间唯一安排女子参加的祭祀舞蹈。在军舞、龙舞及神舞三种祭祀舞蹈中,军舞着重强调战争场景的再现,龙舞主要用以祭祀原始信仰中的龙神,而神舞实际上是具有总括性的祭祀舞蹈。当具有多个神灵信仰的村落之间所供奉的神灵具有姻亲关系时,会以男子群舞、女子群舞和男女群舞等形式进行表达,以“神与神”之间的和睦反映出“村与村”“人与人”之间的和睦。如尕则敦村主神二郎神与卧科村主神“阿米达加”、哈拉巴图村主神“弘岩日朗”为三兄弟,神会期间便会共同表演神舞来愉悦三位神灵。神舞中,由诸多未婚少女所表演的“噶尔舞”较为特别:盛装打扮的女子以长幼排序,在稳重缓慢的锣声中围绕场地缓步前行或排成方阵,双臂平举齐肩、手掌微屈而掌心向下以示尊敬神灵,以美貌与优雅的姿态取悦神灵,以使其获得美的享受。

“以舞娱神”不仅是古代巫、傩文化传统的延续,也是现代村落举办神会活动时的主体部分。民众通过集体参与祭祀舞蹈来表达对神灵的敬畏与爱戴,以此达到获得神灵保佑与恩泽的终极目的。民众集体参与的祭祀舞蹈持续到神会结束,每日午休之时由“坎古哇”组织村中已婚妇女准备午膳以供民众食用,使祭祀活动为村落成员提供了交流及娱乐的机会。并且祭祀舞蹈的过程中也会有一些表现村落乡土风情小品等即兴的娱乐节目,以起到寓教于乐、团结邻里的作用。

(三)获取神谕及送神

“六月会”期间,各个村落迎请神灵、祭祀酬神等的活动都在于表现出民众与神灵沟通的主动性,但与此同时,神灵也要响应虔信的人们以达到真正的“人神共娱”。“拉哇”作为神灵的载体而参与民众祭祀是神灵回馈信徒的方式之一,祭祀过程中“拉哇”会不断进行占卜、血祭以及开喉(开喉:“拉哇”在神灵附体状态下具有言语能力称之为开喉,开喉需要当地藏传佛教高僧进行加持与认定。)等示意神旨的行为,以实现神灵与民众的互动。但是,通过“拉哇”获得神谕是随机发生的,从神会活动开始至结束凭神灵的意愿而随时降示(也有村落通过专门祭祀请示神谕)。为深入了解与分析神谕降示的方式及特点,特此列出同仁地区信仰二郎神的村落中,“六月会”期间获取神谕的个别典例以作对比参考。

例一:年都乎村的二郎庙中,众人已做好迎请神灵巡乡的准备工作,“拉哇”于吉时进入庙中等待二郎神授旨。此后,“拉哇”瞬时浑身颤抖、口舌僵硬,即进入神灵附体状态,道:“于今日起,包括本神在内的诸位神灵将莅临凡间,所有村民要做好祭祀活动的准备,不得有辱没神灵、民众相互嫌隙之举,共同完成祭祀事宜,本神将保佑田地丰收、人畜安康。”

例二:四合吉村的祭祀舞蹈进行过程中,“拉哇”从神庙中端出盛放着用于占卜的羊角,在激昂的鼓点声中与众人共舞,并掷出羊角用以占卜,显示吉卦后众人欢呼雀跃。该村不具备开喉能力的“拉哇”以手势示意村民立即煨桑并献上祭品,同时拿来酒水向高空抛洒并伴以热烈欢快的舞蹈,民众由此得知村落来年会福顺安康。此后,“拉哇”还要将羊角卜出的卦象呈给村民观赏。

例三:尕则敦村的神会仪式中没有请神巡乡的环节,而是以插箭祭祀活动作为开场。届时,“拉哇”带领男性村民前往二郎庙后的山上举行祭祀,仪式过程中“拉哇”以二郎神的佩剑割破自己的头皮,并将鲜血滴落在绘有神灵的唐卡或旗帜上,神灵享受血祭后以“拉哇”为载体表现出兴奋雀跃的姿态,民众认为神灵的这种喜悦即是村落永受庇佑、获得平安的兆示。

例四:尕则敦村的血祭不仅要由“拉哇”完成,还要由村落中的男性群体共同参与,这也是“拉哇”以血祭神后所获得的神谕之一。即将上场进行军舞祭祀的男子,依次来到“拉哇”面前接受插口钎(口钎:长约20cm的钢针,末端系有红或绿色的丝绸缎条,是血祭时所用的主要法器,此外还有专用于插入背肌的背钎,其构造与此相同。)仪式:法师持钎由外而内迅速插入信众的左侧腮部,信众紧咬口钎参加随后的舞蹈。民众认为插口钎不仅是神灵对男子勇敢与否的考验,也有以此警示众人病从口入、祸从口出之意,参与该仪式成员的年龄段在6岁至40岁之间,无一流血或感觉疼痛,皆认为这是神灵对勇敢者的嘉奖。

例五:隆务镇二郎庙是该地区汉族民众祭祀二郎神的场所,神会当日通过邻村四合吉的“拉哇”获得神谕。这位藏族“拉哇”以手势表达出所需的供品和祭祀物,象征性享用后传达出二郎神的旨意:“对隆务街民众前来庆祝本神圣诞之举深感欣喜,庙会结束后应于农历六月二十七日献牲十只羊。新的年岁中,众人应行善积德、和睦相处,本神将保护村落不受侵害而民富安康……”同时向民众分发百余条长约50cm、宽约3cm的吉祥金刚结,“拉哇”含酒喷洒其上以示加持。(吉祥金刚结:藏传佛教中多以红、黄绸缎制成短带并打上结扣,通过加持开光等仪式后给予信众系于颈上,寓意获得福祉,类似于“平安符”之物。)

上述事例从不同角度表现出神灵与民众之间的互动形式:二郎神在神会期间不仅仅是高高在上接受供奉与祭祀的神灵,也会通过“拉哇”“主动”加入到祭祀活动中并对仪式进行指导。当民众听从神谕而完成祭祀,二郎神表达出喜乐的情绪,从而更贴近其所庇护的百姓并更受他们的爱戴与尊崇。“拉哇”作为人神沟通的桥梁与媒介,将人们的虔诚传递给神灵,又将神灵的满足喜悦转达向民众,使人神之间的关系更加贴近与和谐,以此将神会一次次推向高潮。送神仪式相对简略,持续3~5日的祭祀飨神、酬神活动进入尾声时,“拉哇”带领村民进行煨桑仪式,诸位“本本子”敲击法鼓、法铃并念诵经文,由“坎古哇”等数名青年男子将神轿送回庙中重新安置,民众欢送二郎神返回神界,且祈请神灵保护村庄并于来年再次驾临。自此,人与神分别归位、各司其职。

四、余论:民间信仰文化的传承与变迁

青海地区具有二郎神信仰的同仁县、尖扎县及贵德县,自古以来便是中原与边疆少数民族互相沟通联系的交通要道,也是历史上多个少数民族共同繁衍生息的地方,是中原文化与少数民族文化交流汇通的重要区域。民族文化是各个民族在漫长的历史发展过程中所创造和发展的具有本民族特点与属性的文化,包括物质的、精神的以及制度的等多方面内容。因为文化具有“分化与整合、变异与涵化的特点”[4],因此一般情况下民族文化都无法保留其生发之初的形态,宗教文化亦然。如二郎神信仰极为广泛的同仁地区,历史上曾分别为中央王朝、吐谷浑、吐蕃、唃斯啰等政权的辖地,直至元朝时期形成以藏传佛教萨迦派建立的以隆务寺为中心的政教体系,奠定了这一地区的藏传佛教基础,因此作为地域及民族保护神的二郎神深深烙上了藏族文化的印记,其祭祀仪轨也逐渐向藏传佛教仪轨靠拢,越来越多的民众也将二郎神视为护法神。而在其邻近的贵德地区,由于藏族人口比例较小,而且儒道文化发展相对昌盛,因此二郎神信仰及祭祀模式则又是另一番景象。如贵德县刘屯二郎庙中进行请神仪式的过程中,“拉哇”不仅手持藏传佛教寺院中供奉的酥油灯念颂说词,而且也会跪地燃烧黄纸、符箓礼拜神灵,民众对二郎神属于道教体系一说也基本认同。这些现象都说明二郎神信仰在其发展过程中不断向当地主流文化靠拢的趋势。

青海地方的二郎神信仰由当地居民世世代代传承,随着时代的发展而不断吸收各个民族的文化,呈现出动态性、持久性的特点。民众通过这种信仰及相关的祭祀仪式不断对族群内集体社会的各个领域进行协调,也以此为载体积极融入到多民族共存的社会系统中,其间二郎神信仰表现出积极的社会功能,并对民众生活产生深远的影响。但是科技进步、经济增长又不断冲击着少数民族原有的社会生活方式,人们对神灵的信仰程度与依赖感正在逐渐减弱,这种现象在青海少数民族聚居区域是普遍存在的。对于经济文化发达的村落,民众受到的教育程度日渐提升,新兴成长的一代青年对于二郎神的信仰中功利性逐渐上升、盲目性降低。除了每月初一、十五或黄道吉日,前去庙中供奉神灵或进行长期规律性祭祀的村民人数已经大不如前,中青年信徒更是少之又少。香火的大大减少并不取决于二郎神等民间神灵的“显圣”程度,而是民众的生活水平提高后对神灵的依赖感减弱的结果,因此反复的祭祀是“非必须”的。但个体祭祀的减少却未过多地影响村落集体祭祀活动的规模,因为对于民众而言,集体祭祀活动是“必须的”,因为个体行为要通过集体的活动来获得族群的认可,而不能与村落集体的祭祀心理同步,会受到某种程度的非议,甚至排斥,这是当代二郎神等民间信仰发展过程中存在的一种变迁模式——族群观念强于神灵观念。当然,也有些时刻,个体在参与集体祭祀活动时,又会被仪式场景中神圣的氛围所感染,由此重新对神灵产生虔敬之心,使得原本“似是而非”的信仰因族群集体的宗教情感而得到强化。

作者简介:仁增拉青旺姆,女,藏族,博士研究生,主要从事藏传佛教文献及历史文化研究。

参考文献:

[1]仁增拉青旺姆.安多藏区二郎神信仰源流考[J].宗教学研究,2016(4):182.

[2]同仁县志编纂委员会.同仁县志:上[M].西安:三秦出版社,2001:3.

[3]索端智.青海黄南藏族村落祭神仪式分析[J].青海民族大学学报(社会科学版),2010(4).

[4]林耀华.民族学通论[M].北京:中央民族大学出版社,2012:392.398.

原刊于西北民族大学学报(哲学社会科学版)2019年第1期