вҖ”вҖ”д»Ҙз”ҳеҚ—и—Ҹж—ҸиҮӘжІ»е·һеӨҸжІіеҺҝдёәдҫӢ

дёҖгҖҒз ”з©¶иғҢжҷҜ

ең°еҗҚжҳҜдәә们иөӢдәҲжҹҗдёҖзү№е®ҡз©әй—ҙдҪҚзҪ®дёҠиҮӘ然жҲ–дәәж–Үең°зҗҶе®һдҪ“зҡ„дё“жңүеҗҚз§°[1]гҖӮжқ‘иҗҪең°еҗҚдҪңдёәж–ҮеҢ–жҷҜи§Ӯзҡ„йҮҚиҰҒз»„жҲҗйғЁеҲҶпјҢй•ҝжңҹи®°еҪ•е’ҢзЁіе®ҡдј йҖ’зқҖз»ҸжөҺз”ҹдә§гҖҒзӨҫдјҡз»„з»ҮгҖҒе®—ж•ҷж–ҮеҢ–гҖҒеҶӣдәӢжҲҳдәүзӯүеӨҡзұ»еһӢж–ҮеҢ–дҝЎжҒҜпјҢеҗҢж—¶д№ҹжҳҜйӣҶдҪ“и®°еҝҶзҡ„йҮҚиҰҒз¬ҰеҸ·еҢ–иҪҪдҪ“[2]гҖӮе°‘ж•°ж°‘ж—ҸиҜӯиЁҖдҪ“зі»дёӢзҡ„ең°еҗҚж–ҮеҢ–жҷҜи§ӮдҪңдёәж–ҮеҢ–ең°зҗҶеӯҰе’ҢеҺҶеҸІж–ҮеҢ–йҒ—дә§дҝқжҠӨз ”з©¶зҡ„йҮҚиҰҒи®®йўҳпјҢеҸ—еҲ°еӣҪеҶ…еӨ–еӯҰиҖ…зҡ„й•ҝжңҹе…іжіЁгҖӮWangзӯүеҜ№е№ҝиҘҝй’Ұе·һеҸ°иҜӯең°еҗҚ[3] е’Ңе№ҝиҘҝеЈ®иҜӯең°еҗҚ[4]гҖҒзҺӢеҪ¬зӯүеҜ№е№ҝдёңеЈ®ж—Ҹең°еҗҚжҷҜи§Ӯ[5]гҖҒйғ‘дҪідҪіеҜ№дә‘еҚ—е“Ҳе°јж—Ҹе’Ңй»Һж—Ҹең°еҗҚзҡ„дәәзұ»еӯҰиҖғеҜҹ[6]пјҢжҺўзҙўдәҶдёҚеҗҢе°‘ж•°ж°‘ж—ҸиҜӯиЁҖдҪ“зі» дёӢең°еҗҚеңЁеӨҚжқӮзӨҫдјҡз”ҹжҖҒзі»з»ҹдёӯзҡ„иө·жәҗгҖҒеҲҶеёғе’Ңжј”еҸҳзӯүеҶ…е®№гҖӮи—ҸиҜӯең°еҗҚз ”з©¶дё»иҰҒйӣҶдёӯеңЁеҺҶеҸІеӯҰгҖҒи—ҸеӯҰгҖҒж°‘ж—ҸеӯҰзӯүйўҶеҹҹпјҢз ”з©¶дё»йўҳеҢ…жӢ¬и—ҸиҜӯең°еҗҚзҡ„еҺҶеҸІз”ұжқҘ[7]гҖҒе‘ҪеҗҚжһ„иҜҚ规еҫӢ[8]гҖҒи—Ҹ жұүиҜӯең°еҗҚзҝ»иҜ‘[9]гҖҒең°еҗҚдёҺж°‘ж—ҸдәӨиһҚеҺҶеҸІиҖғиҜҒ[10]зӯүгҖӮдёҠиҝ°з ”究еӨҡдёәи®°иҝ°гҖҒжҸҸиҝ°е’ҢиҖғиҜҒпјҢиҖҢжңӘиғҪд»Һж–ҮеҢ–жҷҜи§Ӯи§Ҷи§’еҮәеҸ‘пјҢжҢ–жҺҳең°еҗҚзҡ„жҷҜи§Ӯзұ»еһӢе’Ңж–ҮеҢ–еҹәеӣ д»ҘеҸҠз©әй—ҙж јеұҖе’Ңз”ҹжҲҗжңәеҲ¶гҖӮең°еҗҚдҪңдёәйқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§пјҢе·Ізәіе…Ҙ2007е№ҙиҒ”еҗҲеӣҪең°еҗҚж ҮеҮҶеҢ–дјҡи®®пјҲUNCSGNпјүе’ҢиҒ”еҗҲеӣҪж•ҷ科ж–Үз»„з»Ү пјҲUNESCOпјүгҖҠдҝқжҠӨйқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§е…¬зәҰ пјҲ2003е№ҙпјүгҖӢпјҢдёӯеӣҪгҖҠе…ЁеӣҪең°еҗҚж–ҮеҢ–йҒ—дә§дҝқжҠӨе·ҘдҪңе®һж–Ҫж–№жЎҲгҖӢе’ҢгҖҠең°еҗҚж–ҮеҢ–йҒ—дә§йүҙе®ҡгҖӢпјҲMZ/T033вҖ”2012пјүд№ҹе°Ҷе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹ иҜӯең°еҗҚзәіе…Ҙең°еҗҚж–ҮеҢ–йҒ—дә§иҢғз•ҙгҖӮжқ‘иҗҪең°еҗҚдҪңдёәеҢәеҹҹең°еҗҚзҡ„з»„жҲҗдё»дҪ“пјҢеҮқиҒҡзқҖж·ұеҺҡзҡ„ең°ж–№ж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өе’ҢзӨҫдјҡзҫӨдҪ“и®°еҝҶпјҢжҳҜеҢәеҹҹйқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§зҡ„йҮҚиҰҒеҶ…е®№пјҢе…¶дҝқжҠӨжңүеҠ©дәҺдј жүҝең°ж–№ж–ҮеҢ–зү№еҫҒе’ҢжҸҗеҚҮжқ‘иҗҪзӨҫеҢәеҪ’еұһж„ҹ[11]гҖӮ延з»ӯжқ‘иҗҪеҺҶеҸІж–ҮеҢ–гҖҒдҝқжҢҒең°еҗҚзҡ„ең°еҹҹжҖ§гҖҒзЁіе®ҡжҖ§гҖҒ延з»ӯжҖ§е’ҢеҸҷдәӢжҖ§жҲҗдёәжқ‘иҗҪең°еҗҚдҝқжҠӨзҡ„е…ій”®гҖӮи—Ҹж—Ҹжқ‘иҗҪең°еҗҚж—ўжҳҜи—Ҹж—Ҹең°еҢәеҗ„зұ»ең°еҗҚзҡ„зј©еҪұпјҢд№ҹжүҝиҪҪзқҖж–ҮеҢ–еҹәеӣ е’Ңж–ҮеҢ–еҸҳиҝҒгҖӮз”ҳеҚ—и—Ҹж—ҸиҮӘжІ»е·һжҳҜдёӯеӣҪи—Ҹж—Ҹзҡ„дё»иҰҒиҒҡеұ…еҢәпјҢиў«иӘүдёәжҳҜвҖңйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹзҡ„зӘ—еҸЈвҖқгҖӮ2017е№ҙеә•з”ҳеҚ—е·һеӨҸжІіеҺҝжҖ»дәәеҸЈдёә8.78дёҮдәәпјҢе…¶дёӯи—Ҹж—ҸдәәеҸЈеҚ 81.8%пјҢеўғеҶ…жңүи—ҸгҖҒжұүгҖҒеӣһзӯү18дёӘж°‘ж—ҸгҖӮиҫ– 13дёӘд№Ўй•ҮпјҢе…ұи®Ў65дёӘиЎҢж”ҝжқ‘428дёӘиҮӘ然жқ‘пјҲеӣҫ1пјүгҖӮжң¬ж–Үд»ҘеӨҸжІіеҺҝдёәдҫӢпјҢж №жҚ®гҖҠеӨҸжІіеҺҝиЎҢ ж”ҝеҢәеҲ’еӣҫгҖӢгҖҠеӨҸжІіеҺҝеҝ—гҖӢзӯүпјҢеҲҶд№Ўй•ҮжұҮжҖ»дәҶиЎҢж”ҝжқ‘е’ҢиҮӘ然жқ‘ең°еҗҚе…ұ338дёӘи—Ҹж—Ҹжқ‘иҗҪең°еҗҚпјҢ е»әз«ӢдәҶең°еҗҚж•°жҚ®еә“пјҢеҖҹеҠ©GISз©әй—ҙеҲҶжһҗгҖҒж•°зҗҶз»ҹи®Ўж–№жі•пјҢд»Һж–ҮеҢ–жҷҜи§Ӯи§Ҷи§’еҮәеҸ‘и§ЈиҜ»и—Ҹж—Ҹжқ‘иҗҪең°еҗҚзҡ„зұ»еһӢгҖҒз©әй—ҙж јеұҖгҖҒж–ҮеҢ–зү№иҙЁе’Ңз”ҹжҲҗжңәеҲ¶пјҢж—ЁеңЁжҢ–жҺҳи—Ҹж—Ҹжқ‘иҗҪең°еҗҚзҡ„ж–ҮеҢ–жҷҜи§ӮеҶ…ж¶өпјҢдј жүҝе’Ң延з»ӯд№Ўеңҹж–ҮеҢ–гҖӮ

еӣҫ1 еӨҸжІіеҺҝи—Ҹж—Ҹжқ‘иҗҪең°еҗҚз©әй—ҙеҲҶеёғ

еӣҫ1 еӨҸжІіеҺҝи—Ҹж—Ҹжқ‘иҗҪең°еҗҚз©әй—ҙеҲҶеёғ

дәҢгҖҒжқ‘иҗҪең°еҗҚзҡ„ж–ҮеҢ–жҷҜи§Ӯи§ЈиҜ»

01

ең°еҗҚзұ»еһӢдҪ“зі»

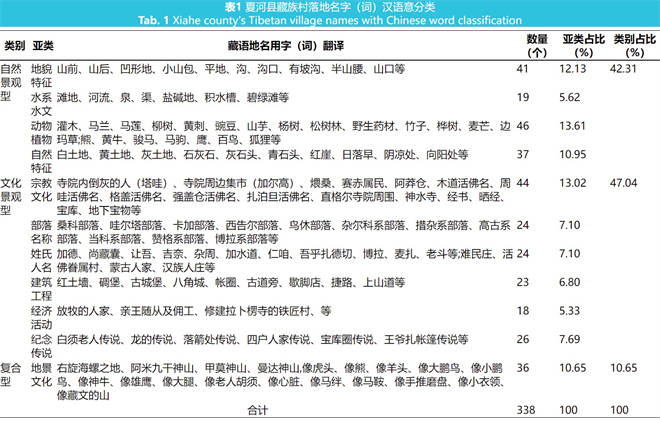

ж №жҚ®еӨҸжІіеҺҝи—Ҹж—Ҹжқ‘иҗҪең°еҗҚе‘ҪеҗҚжқҘжәҗеҸҠе…¶еҸҚжҳ зҡ„иҮӘ然дёҺж–ҮеҢ–жҷҜи§Ӯзү№еҫҒпјҢеұұеҪўең°иІҢгҖҒж°ҙзі»иҚүж»©гҖҒеҠЁзү©жӨҚзү©гҖҒе®—ж•ҷеҜәйҷўгҖҒйғЁиҗҪеҗҚз§°е’Ңдј иҜҙж°‘дҝ—зӯүзұ»жқ‘иҗҪең°еҗҚеҮәзҺ°йў‘зҺҮй«ҳгҖӮд»ҘеұұгҖҒ ж°ҙгҖҒеҠЁзү©гҖҒжӨҚзү©зӯүе‘ҪеҗҚзҡ„жқ‘иҗҪеҸҚжҳ дәҶй«ҳеҺҹз”ҹжҖҒзі»з»ҹзҡ„иҮӘ然жҷҜи§Ӯе’ҢеҠЁжӨҚзү©пјӣд»Ҙе®—ж•ҷгҖҒдј иҜҙгҖҒйғЁиҗҪгҖҒж°‘дҝ—зӯүе‘ҪеҗҚзҡ„жқ‘иҗҪпјҢеҸҚжҳ дәҶи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–жҷҜи§Ӯзү№еҫҒпјӣиҮӘ然дёҺж–ҮеҢ–зӣёз»“еҗҲзҡ„жқ‘иҗҪең°еҗҚпјҢеҲҷеҸҚжҳ еҮәиҮӘ然жҷҜи§Ӯең°еҗҚеҗ‘ж–ҮеҢ–жҷҜи§Ӯең°еҗҚзҡ„еӨҚеҗҲзұ»еһӢгҖӮеӣ жӯӨпјҢеҸҜе°Ҷең°еҗҚеҲ’еҲҶдёәдёүеӨ§зұ»пјҡиҮӘ然жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚеҢ…жӢ¬ең°иІҢгҖҒж°ҙзі»ж°ҙж–ҮгҖҒеҠЁзү©жӨҚзү©е’ҢиҮӘ然зү№еҫҒеӣӣдәҡзұ»пјӣж–ҮеҢ–жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚеҢ…жӢ¬е®—ж•ҷж–ҮеҢ–гҖҒйғЁиҗҪеҗҚз§°гҖҒ姓ж°ҸдәәеҗҚгҖҒе»әзӯ‘е·ҘзЁӢгҖҒз»ҸжөҺжҙ»еҠЁе’ҢзәӘеҝөдј иҜҙе…ӯдәҡзұ»пјӣеӨҚеҗҲеһӢең°еҗҚпјҢд»Ҙең°жҷҜж–ҮеҢ–дёәд»ЈиЎЁпјҲиЎЁ1пјүгҖӮ

иЎЁ1 еӨҸжІіеҺҝи—Ҹж—Ҹжқ‘иҗҪең°еҗҚеӯ—пјҲиҜҚпјүжұүиҜӯж„ҸеҲҶзұ»

иЎЁ1 еӨҸжІіеҺҝи—Ҹж—Ҹжқ‘иҗҪең°еҗҚеӯ—пјҲиҜҚпјүжұүиҜӯж„ҸеҲҶзұ»

иҮӘ然жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚ

иҮӘ然жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚжҳҜи—Ҹж°‘ж—Ҹи§ӮеҜҹе’Ңи®ӨиҜҶиҮӘ然зҡ„з»“жһңпјҢзӣҙжҺҘи®°еҪ•е’ҢеҸҚжҳ зқҖжқ‘иҗҪжүҖеңЁең°еҸҠе…¶е‘Ёиҫ№зҡ„е®ўи§ӮиҮӘ然зҺҜеўғзү№еҫҒпјҢе…¶дёӯеҠЁзү©жӨҚзү©е’Ңең°иІҢдёәиҮӘ然жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚдё»дҪ“пјҢеҲҶеҲ«еҚ 13.61%е’Ң12.13%гҖӮв‘ ең°иІҢзұ»жқ‘иҗҪең°еҗҚпјҢеёёз»ҶиҮҙең°иЎЁиҝ°дёәвҖңжІҹгҖҒжІҹеҸЈгҖҒиұҒ еҸЈгҖҒеқЎгҖҒеұұдёҳгҖҒеІ—вҖқзӯүең°иІҢйғЁдҪҚпјҢзӣҙжҺҘжҳ е°„еҮәжқ‘иҗҪжүҖеӨ„зҡ„иҮӘ然ең°еҪўзү№еҫҒе’Ңеұұең°жІіи°·еұ…дҪҸзҺҜеўғпјҢдёҖе®ҡзЁӢеәҰдёҠеҸҚжҳ еҮәжқ‘иҗҪйҖүеқҖзҡ„дј з»ҹжҷәж…§и§ӮеҝөвҖ”вҖ”иғҢеұұйқўж°ҙгҖҒйҳІйЈҺйҒҝеҜ’гҖӮв‘Ў еҠЁзү©жӨҚзү©зұ»жҷҜи§Ӯең°еҗҚпјҢеҫҖеҫҖд»ҘеҪ“ең°е»әзҫӨз§ҚжҲ–е’Ңзү№жңүз§Қдёәең°еҗҚпјҢиҜёеҰӮжӨҚзү©зұ»зҡ„马兰гҖҒ马иҺІгҖҒжҹіж ‘гҖҒй»„еҲәзӯүпјӣеҠЁзү©зұ»зҡ„зҶҠгҖҒй»„зүӣгҖҒйӘҸ马гҖҒ马驹гҖҒй№°гҖҒзҷҫйёҹгҖҒзӢҗзӢёзӯүгҖӮйғЁеҲҶең°еҗҚеҗҢж—¶еҸҚжҳ еҠЁжӨҚзү©з”ҹеўғпјҢеҰӮвҖңеҗүеЎҳвҖқпјҲи—ҸиҜӯж„ҸдёәвҖң马滩вҖқпјүгҖҒвҖңзҒ°йҡҶвҖқпјҲи—ҸиҜӯж„ҸдёәвҖңзҢҙеӯҗжІҹвҖқпјүгҖӮв‘ў ж°ҙзі»ж°ҙж–Үзұ»жқ‘иҗҪең°еҗҚпјҢд»ҘвҖңж»©гҖҒжіүгҖҒжё гҖҒжІігҖҒжҙјгҖҒеЎҳвҖқдёәдё»иҰҒең°еҗҚжқҘжәҗпјҢе…¶дёӯвҖңеЎҳвҖқжҳҜ жҢҮжІіжөҒж»©ең°пјҢеҰӮе°ӨжұҹеЎҳгҖҒжөӘж јеЎҳгҖҒжЎ‘е°•еЎҳгҖҒжғ№ж–ҜеЎҳзӯүпјҢдёҚд»…иЎЁеҫҒдәҶиҒҡиҗҪйҖүеқҖзҡ„вҖңдәІж°ҙжҖ§вҖқпјҢд№ҹеҸҚжҳ еҮәиҮӘ然ж°ҙзі»еҗҢз•ңзү§дёҡе’ҢеҶңиҖ•дёҡеҸ‘еұ•зҡ„зҙ§еҜҶзӣёе…іжҖ§гҖӮв‘Ј иҮӘ然зү№еҫҒзұ»ең°еҗҚжҳҜеҜ№жқ‘иҗҪе‘Ёиҫ№зҡ„иҮӘ然иө„жәҗжҲ–иҮӘ然жҷҜиұЎи®°иҝ°пјҢеҖҹеҠ©ж ҮиҜҶжҖ§иүІеҪ©гҖҒиҮӘ然иө„жәҗеҲҶеёғзү№еҫҒзӯүе‘ҪеҗҚжқ‘иҗҪпјҢеҰӮвҖңеңҹеЈӨйўңиүІгҖҒзҹіеӨҙиүІеҪ©гҖҒеұұдҪ“йҒ®жҢЎгҖҒж—ҘиҗҪиҫғж—©вҖқзӯүең°еҗҚгҖӮжҖ»д№ӢпјҢиҮӘ然жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚеҲҶзұ»и®°иҝ°зқҖеӨҸжІіеҺҝең°иІҢгҖҒж°ҙзі»ж°ҙж–ҮгҖҒеҠЁзү©жӨҚзү©е’ҢиҮӘ然зү№еҫҒеҗҢи—Ҹж—Ҹжқ‘иҗҪзҡ„е…іиҒ”еҗ«д№үпјҢжҳҜеҲҶзұ»и®°иҝ°е’ҢйҖӮеә”жҖ§йҖүжӢ©зҡ„з»“жһңгҖӮ

ж–ҮеҢ–жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚ

йҡҸзқҖеӨҸжІіеҺҝеҶңзү§дёҡз”ҹдә§жҙ»еҠЁзҡ„ејҖеұ•пјҢд»ҘеҸҠеҢәеҶ…гҖҒеҢәйҷ…з»ҸжөҺжҙ»еҠЁе’Ңе®—ж•ҷж–ҮеҢ–зҡ„дәӨжөҒпјҢж–ҮеҢ–жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚдёҚж–ӯдё°еҜҢгҖӮе…¶дёӯе®—ж•ҷж–ҮеҢ–зұ»ең°еҗҚеҚ ж–ҮеҢ–жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚзҡ„13.02%пјҢжһ„жҲҗдё»дҪ“гҖӮв‘ е®—ж•ҷж–ҮеҢ–зұ»ең°еҗҚпјҢеӨҸжІіеҺҝжҳҜи—Ҹдј дҪӣж•ҷе°Өе…¶жҳҜй»„ж•ҷзҡ„дё»иҰҒеҲҶеёғеҢәпјҢ и‘—еҗҚзҡ„жӢүеҚңжҘһеҜәеҸҠе…¶еұһеҜәеңЁе®үеӨҡи—ҸеҢәе…·жңүж·ұеҺҡе№ҝжіӣзҡ„еҪұе“ҚпјҢжқ‘иҗҪеҫҖеҫҖд»Ҙи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҜәйҷўжҙ»дҪӣгҖҒиөӣиөӨв‘ еҮәз”ҹең°е’Ңе…¶еұһж°‘жүҖеңЁең°дёәең°еҗҚпјӣеҺҹжңүеҜәйҷўйҒ—еқҖдёҠж–°е»әзҡ„жқ‘иҗҪеҲҷжІҝз”ЁеҜәйҷўеҗҚз§°пјҢ дёҺеҜәйҷўз©әй—ҙеҸҠеҜәйҷўз»ҸжөҺе…ұз”ҹзҡ„еЎ”е“Үв‘Ўе’ҢеҠ е°”й«ҳв‘ўжқ‘иҗҪзӯүгҖӮв‘ЎйғЁиҗҪеҗҚз§°зұ»ең°еҗҚпјҢйғЁиҗҪжҳҜи—Ҹж—ҸжңҖеҲқзҡ„зӨҫдјҡз»„з»ҮеҪўжҖҒпјҢе…·жңүеҺҡйҮҚзҡ„еҺҶеҸІжёҠжәҗпјҢзӣёеә”ең°йғЁиҗҪиҒ”зӣҹжҲ–йғЁиҗҪеҗҚз§°йҖҗжӯҘиҪ¬жҚўдёәжқ‘иҗҪең°еҗҚпјҢе……еҲҶдҪ“зҺ°дәҶеӨҸжІіеҺҝиЎҖзјҳе’Ңең°зјҳе…ізі»гҖӮв‘ў 姓ж°ҸдәәеҗҚзұ»жқ‘иҗҪең°еҗҚпјҢжҳҜи—Ҹж—ҸеҜ№еҗҺжқҘиҖ… жҲ–еӨ–жқҘжұүж—ҸеҪўжҲҗиҒҡиҗҪзҡ„дёҖз§Қе‘ҪеҗҚд№ жғҜпјҢжҠҳе°„еҮәеӨҸжІіең°еҢәдәәеҸЈеўһй•ҝиҝҮзЁӢдёӯдёҚеҗҢзЁӢеәҰзҡ„дәәеҸЈжөҒеҠЁе’Ңе®ҡеұ…иҝҮзЁӢпјҢиҜёеҰӮвҖңжҙ»дҪӣзҡ„зң·еұһжқ‘гҖҒдәІзҺӢдҪЈе·Ҙжқ‘гҖҒйҖғйҡҫиҖҢжқҘзҡ„йҡҫж°‘жқ‘е’Ңдҝ®е»әжӢүеҚңжҘһеҜәзҡ„й“ҒеҢ жқ‘зӯүвҖқгҖӮв‘Ј з»ҸжөҺжҙ»еҠЁзұ»ең°еҗҚйӣҶдёӯеҸҚжҳ дәҶи—ҸеҢәзү№е®ҡең°еҹҹз»ҸжөҺзұ»еһӢпјҢеҢ…жӢ¬жёёзү§дёҡгҖҒ жІіи°·еҶңиҖ•дёҡгҖҒе•ҶдёҡгҖҒжүӢе·ҘдёҡзӯүгҖӮв‘Ө е»әзӯ‘е·ҘзЁӢзұ»ең°еҗҚпјҢж¶өзӣ–е…·жңүеҶӣдәӢйҳІеҫЎдҪңз”Ёзҡ„еңҹеўҷгҖҒзўүе Ўе»әзӯ‘е·ҘзЁӢпјҢиЎЁеҫҒеҢәеҹҹеҺҶеҸІжҖ§дәӨйҖҡиө°е»Ҡзҡ„вҖңеҸӨйҒ“ж—ҒгҖҒжӯҮи„ҡеә—гҖҒжҚ·и·ҜгҖҒдёҠеұұйҒ“вҖқзӯүең°еҗҚгҖӮв‘Ҙ зәӘеҝөдј иҜҙзұ»ең°еҗҚпјҢдёҖж–№йқўеӨҡдҪ“зҺ°еҗүзҘҘзҫҺж„ҝпјҢеҸҰдёҖж–№йқўзәӘеҝөзӣёе…ідәӢ件еҸ‘з”ҹең°пјҢиҜёеҰӮвҖңж јиҗЁе°”зҺӢиҗҪз®ӯеӨ„гҖҒжүҺеёҗзҜ·ең°дј иҜҙвҖқзӯүгҖӮжҖ»д№ӢпјҢж–ҮеҢ–жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚпјҢиЎЁзҺ°зқҖеӨҸжІіеҺҝи—Ҹдј дҪӣж•ҷж–Ү еҢ–гҖҒйғЁиҗҪж–ҮеҢ–е’Ңй«ҳеҺҹеҶңзү§з»ҸжөҺж–ҮеҢ–пјҢжҳҜеӨҡе…ғж–ҮеҢ–иҝӣзЁӢзҡ„зңҹе®һдҪ“зҺ°е’Ңзұ»еһӢеҲ»з”»гҖӮ2.1.3 еӨҚеҗҲеһӢең°еҗҚеӨҚеҗҲеһӢең°еҗҚзү№жҢҮдҫқжүҳиҮӘ然ең°еҪўзү№еҫҒпјҢе°ҶиҮӘ然ең°зү©жҜ”жӢҹдёәеҠЁзү©еҪўиұЎгҖҒдәәдҪ“зү№еҫҒгҖҒз”ҹжҙ»еҷЁзү©е’Ңж–Үеӯ—зӯүпјҢдәәдёәиөӢдәҲиҮӘ然жҷҜи§Ӯзү№е®ҡеҗ«д№үзҡ„ең°еҗҚзұ»еһӢпјҢеҚ еӨҸжІіжқ‘иҗҪең°еҗҚзұ»еһӢжҜ”дҫӢзҡ„10.65%гҖӮиҜёеҰӮвҖңе”җд№ғеҗҲвҖқи—ҸиҜӯж„ҸдёәвҖңеҪўеғҸйӣ„й№°зҡ„еұұвҖқвҖңзҺӣж—ҘвҖқи—ҸиҜӯж„ҸдёәвҖңеҪўеғҸиҖҒдәәиғЎйЎ»еұұвҖқвҖңеҗүеӣӣжңЁе°•зҺӣвҖқи—ҸиҜӯж„ҸдёәвҖңеҪўеғҸдёүжүЈй©¬з»Ҡзҡ„еұұвҖқвҖңеҘҘй—Ёе…¶вҖқи—ҸиҜӯж„Ҹдёә вҖңеұұеҪўеғҸж—ӢеңЁең°дёҠзҡ„и—Ҹж–ҮвҖқзӯүгҖӮж №жҚ®дәәжң¬дё»д№үең°зҗҶеӯҰ家ж®өд№үеӯҡжҸҗеҮәзҡ„жҒӢең°жғ…пјҲTopophiliaпјү жҰӮеҝө[12]пјҢжқ‘иҗҪеҸҠе…¶е‘Ёиҫ№дҪңдёәвҖңең°ж–№вҖқдё»и§ӮжҖ§зҡ„жүҝиҪҪеҢәеҹҹпјҢе…¶дё»и§ӮжҖ§жҳҜе…ӢеҲ¶гҖҒи°ғиҠӮеҜ№ вҖңжңӘзҹҘвҖқз©әй—ҙжҒҗжғ§ж„ҹзҡ„йҖүжӢ©пјҢжҳҜеҜ№еҺҹе§ӢиҮӘ然ең°зҗҶеҢәеҹҹжҷҜи§ӮиөӢдәҲдәәзҡ„жғ…ж„ҹгҖҒд»·еҖјзҡ„иһҚеҗҲгҖӮеӨҚеҗҲеһӢжқ‘иҗҪең°еҗҚд»Ҙж—Ҙеёёе·Іи®ӨзҹҘзҡ„ж—Ҙеёёзү©еҜ№еұұдҪ“ең°еҪўиҝӣиЎҢиөӢж„ҸпјҢи°ғиҠӮеҜ№ең°зҗҶз©әй—ҙзҡ„жҒҗжғ§гҖӮжүҖд»ҘпјҢеӨҸжІіеҺҝжқ‘иҗҪеӨҚеҗҲеһӢең°еҗҚжҳҜд»ҺиҮӘ然еҲ°дәәж–Үз©әй—ҙиҪ¬еҢ–зҡ„иҝҮжёЎзҡ„зұ»еһӢпјҢжҳҜдәәе°Ҷең°зҗҶжҷҜи§Ӯз»Ҹж„ҹжғ…и®ӨзҹҘиҪ¬еҢ–дёәж–ҮеҢ–жҷҜи§Ӯзҡ„иҝҮзЁӢзҡ„зұ»еһӢпјҢеҚівҖңдәәеҢ–зҡ„иҮӘ然вҖқжүҖжҳҫзӨәеҮәзҡ„ж–ҮеҢ–жҖ§е’ҢиҮӘ然жҖ§зҡ„иһҚеҗҲгҖӮ

02

ең°еҗҚж–ҮеҢ–жҷҜи§Ӯзү№иҙЁ

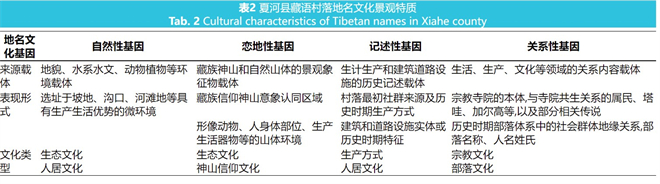

жқ‘иҗҪең°еҗҚж–ҮеҢ–жҷҜи§Ӯзү№иҙЁдёҺең°еҗҚж–ҮеҢ–йҒ—дә§зҡ„еұһжҖ§зӣёе…іпјҢз”ұдәҺе…¶е…·жңүең°зҗҶз©әй—ҙеұһжҖ§е’Ңйқһзү©иҙЁзү№жҖ§пјҢең°еҗҚж–ҮеҢ–зҡ„зү№еҫҒдҪ“зҺ°еңЁе…¶е‘ҪеҗҚжқҘжәҗзҡ„иҮӘ然ең°зҗҶзҺҜеўғгҖҒе®—ж•ҷж–ҮеҢ–еңәжүҖгҖҒйғЁиҗҪзӨҫдјҡе…ізі»гҖҒдәӢ件зәӘеҝөдј иҜҙзӯүгҖӮж №жҚ®ж–ҮеҢ–жҷҜи§Ӯзҡ„еҶ…ж¶өпјҢд»Һж ҮиҜҶең°зҗҶз©әй—ҙеҲ°е‘ҲзҺ°ж–ҮеҢ–з©әй—ҙпјҢжңүиҝ№еҸҜеҫӘзҡ„ж–ҮеҢ–иҮӘзҹҘеҲ°и·Ёж–ҮеҢ–зҡ„дәӨжөҒпјҢе…·жңүиұЎеҫҒжҖ§ж„Ҹд№үзҡ„еӨҸжІіи—Ҹж—Ҹжқ‘иҗҪең°еҗҚжҳҜеңЁзү№е®ҡзӨҫдјҡж–ҮеҢ–дёӯжңүж•Ҳзҡ„зү№е®ҡеҶ…ж¶өиЎЁиҝ°гҖӮеӨҸжІіи—Ҹж—Ҹжқ‘иҗҪең°еҗҚдҪңдёәвҖңең°ж–№жҖ§зҹҘиҜҶвҖқпјҢжҳҜеҪ“ең°и—Ҹж°‘ж—ҸеңЁзү№е®ҡеҺҶеҸІжқЎд»¶дёӢе’Ңең°еҹҹеҶ…еҗҢиҮӘ然зҺҜеўғгҖҒз”ҹдә§жқЎд»¶гҖҒз”ҹжҙ»д№ дҝ—гҖҒж–ҮеҢ–жғ…еўғзӯүй«ҳеәҰе…іиҒ”зҡ„дә§зү©гҖӮеҸ—еҗҜдәҺжӣ№её…ејәзӯүеҜ№йқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§жҷҜи§Ӯеҹәеӣ зҡ„жҢ–жҺҳ[13]гҖҒиғЎжңҖзӯүеҜ№иҒҡиҗҪжҷҜи§Ӯеҹәеӣ еӣҫи°ұжһ„е»ә[14] зҡ„з ”з©¶пјҢжң¬ж–Үе°Ҷең°еҗҚж–ҮеҢ–жҷҜи§ӮиЎҘе……дёәдј з»ҹиҒҡиҗҪжҷҜи§Ӯеҹәеӣ йҮҚиҰҒз»„жҲҗйғЁеҲҶпјҢ并еҖҹд»ҘеҲҶжһҗеӨҸжІіеҺҝи—Ҹж—Ҹжқ‘иҗҪең°еҗҚзҡ„ж–ҮеҢ–жҷҜи§Ӯзү№иҙЁгҖӮдҫқжҚ®ең°еҗҚжқҘжәҗиҪҪдҪ“гҖҒиЎЁзҺ°еҪўејҸе’Ңж–ҮеҢ–зұ»еһӢпјҢе°ҶеӨҸжІіи—Ҹж—Ҹжқ‘иҗҪең°еҗҚж–ҮеҢ–жҷҜи§Ӯеҹәеӣ еҲ’еҲҶдёәиҮӘ然жҖ§еҹәеӣ гҖҒжҒӢең°жҖ§еҹәеӣ гҖҒи®°иҝ°жҖ§еҹәеӣ е’Ңе…ізі»жҖ§еҹәеӣ пјҲиЎЁ2пјүгҖӮиҮӘ然жҖ§ең°еҗҚж–ҮеҢ–еҹәеӣ д»Ҙй«ҳеҺҹиҮӘ然зҺҜеўғдёәиҪҪдҪ“пјҢдёҖиҲ¬еҲ»з”»з”ҹдә§з”ҹжҙ»еҫ®зҺҜеўғпјҢ жҳҜз”ҹжҖҒж–ҮеҢ–дёҺдәәеұ…ж–ҮеҢ–зҡ„дҪ“зҺ°гҖӮжҒӢең°жҖ§ең°еҗҚж–ҮеҢ–еҹәеӣ д»Ҙи—Ҹж—ҸзҘһеұұе’ҢиҮӘ然еұұдҪ“зҡ„жҷҜи§ӮиұЎеҫҒзү©дёәиҪҪдҪ“пјҢзӘҒеҮәеҜ№зҘһеұұе’ҢеҪўеғҸеұұдҪ“зҡ„иЎЁзҺ°пјҢжҳҜз”ҹжҖҒж–ҮеҢ–е’ҢзҘһеұұдҝЎд»°ж–ҮеҢ–з»„жҲҗпјҢжҳҜиҮӘ然жҖ§ ең°еҗҚеҹәеӣ зҡ„жј”еҸҳгҖӮи®°иҝ°жҖ§ең°еҗҚеҹәеӣ пјҢжҳҜж—ҸзҫӨжқҘжәҗеҸҠеҺҶеҸІж—¶жңҹз”ҹдә§ж–№ејҸгҖҒе»әзӯ‘е’ҢйҒ“и·Ҝи®ҫж–Ҫе®һдҪ“зҡ„и®°иҝ°пјҢжҳҜз”ҹдә§ж–№ејҸе’Ңдәәеұ…ж–ҮеҢ–зҡ„жҢҮеҫҒгҖӮе…ізі»жҖ§ең°еҗҚеҹәеӣ е…·жңүиҫғдёәеӨҚжқӮзҡ„е…ізі»еҶ…ж¶өпјҢжҳҜеӨҡе…ғе®—ж•ҷж–ҮеҢ–гҖҒйғЁиҗҪж–ҮеҢ–дҪ“зі»дёӢйҡҗжҖ§зӨҫдјҡе…ізі»зҡ„е‘ҲзҺ°гҖӮ

иЎЁ2 еӨҸжІіеҺҝи—ҸиҜӯжқ‘иҗҪең°еҗҚж–ҮеҢ–жҷҜи§Ӯзү№иҙЁ

иЎЁ2 еӨҸжІіеҺҝи—ҸиҜӯжқ‘иҗҪең°еҗҚж–ҮеҢ–жҷҜи§Ӯзү№иҙЁ

дёүгҖҒжқ‘иҗҪең°еҗҚзҡ„з©әй—ҙж јеұҖ

01

иҮӘ然жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚзҡ„з©әй—ҙж јеұҖ

иҮӘ然жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚжҳҜи—Ҹж°‘ж—ҸеҜ№ең°зҗҶзҺҜеўғзӣҙи§Ӯи®ӨиҜҶзҡ„дә§зү©пјҢжҳҜеҜ№иҮӘ然зҺҜеўғйҖӮеә”жҖ§йҖүжӢ©зҡ„з»“жһңгҖӮеӨҸжІіеҺҝең°еӨ„йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңзјҳе’Ңй»„еңҹй«ҳеҺҹиҝҮжёЎең°еёҰпјҢжҖ»ең°еҠҝе‘ҲзҺ°иҘҝеҚ—й«ҳдёңеҢ—дҪҺпјҢжө·жӢ”еңЁ3000~4200mд№Ӣй—ҙпјҢ科жүҚгҖҒ桑科гҖҒз”ҳеҠ дёүдёӘд№Ўй•ҮеұһеұұеҺҹеҢәпјҢе…¶д»–д№Ўй•Үдёәй«ҳеұұеіЎи°·еҢәгҖӮиҝҷдёҖең°иІҢең°еҠҝж јеұҖеҶіе®ҡдәҶжқ‘иҗҪзҡ„еҲҶеёғж јеұҖпјҡжІіи°·еҢәеӨҡдәҺеұұеҺҹеҢәгҖҒдҪҺжө·жӢ”еҢәеӨҡдәҺй«ҳжө·жӢ”еҢәгҖӮиЎЁеҫҒвҖңжІҹгҖҒжІҹеҸЈгҖҒиұҒеҸЈвҖқзӯүең°еҗҚйӣҶдёӯеҲҶеёғеңЁеҺҝеҹҹдёңйғЁе’ҢдёңеҚ—йғЁпјҢеҚіеӨӘеӯҗеұұеұұи„үе’ҢеӨ§еӨҸжІіжІіи°·дәӨй”ҷеҢәпјӣж»©ж¶Ӯж°ҙж–Үзұ»жқ‘иҗҪең°еҗҚпјҢйӣҶдёӯеҲҶеёғеңЁеӨҸжІіеҺҝеҹҹдёңеҢ—йғЁпјҢдё»иҰҒйӣҶдёӯеңЁж°ҙйҮҸзЁіе®ҡгҖҒжІіи°·й—ҙзӣҶең°ж»©ж¶Ӯе®Ңж•ҙзҡ„еұұеҺҹеҢәпјӣеҠЁзү©жӨҚзү©зұ»жқ‘иҗҪең°еҗҚпјҢйӣҶдёӯеҲҶеёғеңЁеҺҝеҹҹдёңеҢ—йғЁпјҢ дёҺжЈ®жһ—гҖҒзҒҢдёӣжӨҚиў«еҜҶйӣҶеҢәеҹҹеӨ§дҪ“дёҖиҮҙгҖӮеӨ§еӨҸжІігҖҒж јжІіе’ҢеҚҡжӢүжІіжІіи°·ең°еёҰпјҢиҮӘ然ең°зҗҶзҺҜеўғеӨҚжқӮпјҢиҮӘ然иҰҒзҙ дё°еҜҢпјҢе…¶жқ‘иҗҪең°еҗҚжӣҙеҖҫеҗ‘дәҺд»ҘиҮӘ然жҷҜи§ӮеһӢе‘ҪеҗҚпјҲеӣҫ2пјүгҖӮ

еӣҫ2 еӨҸжІіеҺҝиҮӘ然жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚзҡ„ж ёеҜҶеәҰеҲҶеёғ

еӣҫ2 еӨҸжІіеҺҝиҮӘ然жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚзҡ„ж ёеҜҶеәҰеҲҶеёғ

02

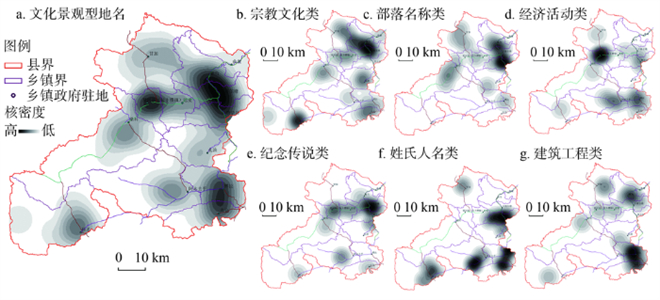

ж–ҮеҢ–жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚзҡ„з©әй—ҙж јеұҖ

ж–ҮеҢ–жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚзӣҙжҺҘеҸҚжҳ зқҖи—Ҹж°‘ж—Ҹж”№йҖ еҲ©з”ЁиҮӘ然гҖҒеҲӣйҖ дј ж’ӯж–ҮеҢ–зҡ„з»“жһңпјҢеҗҢе®—ж•ҷж–ҮеҢ–гҖҒзӨҫдјҡз»„з»ҮгҖҒз”ҹдә§з”ҹжҙ»е’Ңе»әи®ҫжҙ»еҠЁзӯүеҜҶеҲҮе…іиҒ”гҖӮж–ҮеҢ–жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚеҲҶеёғпјҢж•ҙдҪ“еңЁеҺҝеҹҹдёңйғЁе’ҢиҘҝйғЁпјҢеҗҢе®—ж•ҷеҜәйҷўгҖҒеҺҶеҸІдәӨйҖҡзәҝгҖҒдәәеҸЈеҲҶеёғй«ҳеәҰеҘ‘еҗҲпјҲеӣҫ3пјүгҖӮе®—ж•ҷж–ҮеҢ–е’ҢзәӘеҝөдј иҜҙ зұ»жқ‘иҗҪең°еҗҚпјҢйӣҶдёӯеҲҶеёғеңЁеҺҝеҹҹдёңйғЁпјҢе°Өе…¶жҳҜжӢүеҚңжҘһй•ҮдёҺзҺӢж је°”еЎҳй•Үд№Ӣй—ҙпјӣйғЁиҗҪеҗҚз§°е’Ң姓ж°ҸдәәеҗҚзұ»жқ‘иҗҪең°еҗҚпјҢеҲҶеҲ«йӣҶдёӯеҲҶеёғеңЁеҺҝеҹҹдёңйғЁе’ҢеҚ—йғЁпјӣз»ҸжөҺжҙ»еҠЁзұ»жқ‘иҗҪең°еҗҚпјҢйӣҶдёӯеӣҙз»• жӢүеҚңжҘһй•ҮеҲҶеёғпјҢеҗҢеҹҺй•Үе‘Ёиҫ№еӨҡж ·дә§дёҡеҲҶе·Ҙе’ҢзӨҫдјҡз»„з»ҮеҲҶеёғе…іиҒ”пјҢеҸҚжҳ дәҶеҹҺй•Үиҫ№зјҳжқ‘зӣёиҫғдәҺеҚ•дёҖеҶңзү§з”ҹдә§жқ‘иҗҪзҡ„е·®ејӮжҖ§пјӣе»әзӯ‘е·ҘзЁӢзұ»жқ‘иҗҪең°еҗҚпјҢдё»иҰҒеҲҶеёғеңЁеҺҝеҹҹдёңеҚ—йғЁпјҢдёҺдёҙеӨҸгҖҒзўҢжӣІзӯүеёӮеҺҝзҡ„еҺҶеҸІдәӨйҖҡиҒ”зі»зӣёе…ігҖӮзӣёиҫғдәҺиҮӘ然жҷҜи§Ӯзұ»ең°еҗҚеҲҶеёғпјҢж–ҮеҢ–жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚеңЁз”ҳеҠ гҖҒ桑科е’Ң科жүҚдёүдёӘиҚүеҺҹзү§дёҡд№Ўй•Үд№ҹе‘ҲзҺ°дёҖе®ҡзЁӢеәҰйӣҶиҒҡпјҢеңЁеҗҢиҙЁеҢ–иҚүеҺҹиҮӘ然зҺҜеўғдёӯзҡ„жқ‘иҗҪи¶ӢдәҺж–ҮеҢ–жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚзҡ„йҖүжӢ©гҖӮ

еӣҫ3 еӨҸжІіеҺҝж–ҮеҢ–жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚзҡ„ж ёеҜҶеәҰеҲҶеёғ

еӣҫ3 еӨҸжІіеҺҝж–ҮеҢ–жҷҜи§ӮеһӢең°еҗҚзҡ„ж ёеҜҶеәҰеҲҶеёғ

03

еӨҚеҗҲеһӢең°еҗҚзҡ„з©әй—ҙж јеұҖ

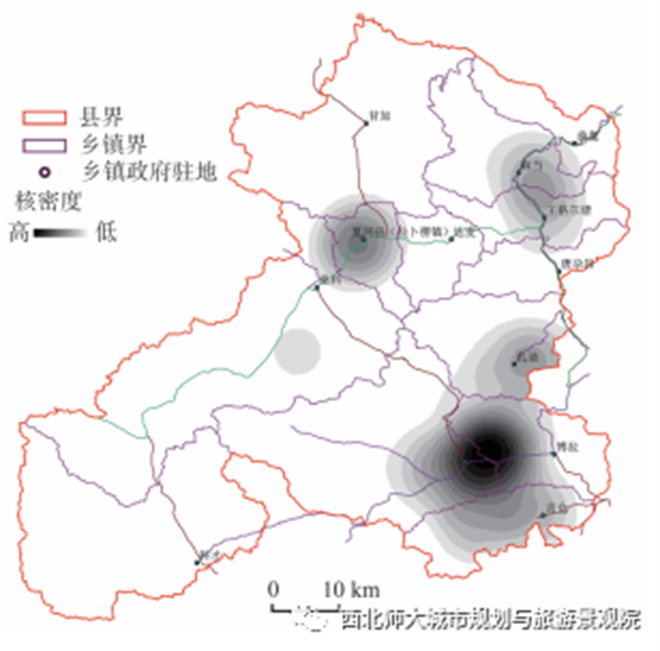

еӨҚеҗҲеһӢең°еҗҚеңЁеҺҝеҹҹйӣҶдёӯеҲҶеёғеңЁеҺҝеҹҹдёңеҚ—йғЁпјҢеңЁйҳҝжңЁеҺ»д№ҺеҢәеҹҹйӣҶдёӯеҲҶеёғпјҲеӣҫ4пјүгҖӮйҳҝжңЁеҺ»д№Һй•ҮеҢәеҹҹдҪҚдәҺзҫӨеұұеұҸеӣҙеҢәеҹҹпјҢеҫ·еҗҲжІіз©ҝз»•йҳҝжңЁеҺ»д№Һжқ‘иҗҪпјҢе§Ӣе»әдәҺ1760е№ҙзҡ„йҳҝжңЁеҺ»д№ҺеҜәйҷўжҳҜеӨҸжІіеҺҝ第дәҢеӨ§еҜәйҷўпјҢд№ҹжҳҜеҢәеҹҹж–ҮеҢ–зҡ„йҮҚиҰҒз»„жҲҗиҠӮзӮ№пјҢвҖңдәәеҢ–зҡ„иҮӘ然вҖқең°еҗҚжҷҜи§ӮеҗҢе…¶иҮӘ然ең°еҪўе’Ңж–ҮеҢ–и®ӨзҹҘиһҚеҗҲе‘ҲзҺ°гҖӮ

еӣҫ4 еӨҸжІіеҺҝеӨҚеҗҲеһӢең°еҗҚжІҹзҡ„ж ёеҜҶеәҰеҲҶеёғ

еӣҫ4 еӨҸжІіеҺҝеӨҚеҗҲеһӢең°еҗҚжІҹзҡ„ж ёеҜҶеәҰеҲҶеёғ

еӣӣгҖҒжқ‘иҗҪең°еҗҚзҡ„з”ҹжҲҗжңәеҲ¶

ж–ҮеҢ–жҳҜзҺҜеўғзҡ„дә§зү©пјҢзҺҜеўғжҳҜж–ҮеҢ–зҡ„иҪҪдҪ“е’ҢеӘ’д»Ӣ[5]гҖӮеӨҸжІіеҺҝжқ‘иҗҪең°еҗҚж–ҮеҢ–жҷҜи§ӮжҳҜдјҙйҡҸзқҖжқ‘иҗҪжӢ©зҺҜеўғиҖҢзӣёз”ҹзҡ„иҝҮзЁӢпјҢең°еҗҚйҷ„зқҖеңЁз©әй—ҙдёҠпјҢ дёҺй«ҳеҺҹең°зҗҶзҺҜеўғе…·жңүй«ҳеәҰзҡ„иҙҙеҗҲжҖ§пјҢд»ҘеҸҠдәәж–Үжҙ»еҠЁзҡ„й«ҳеәҰе…іиҒ”жҖ§гҖӮ

01

зҺҜеўғжҢҮеҗ‘жңәеҲ¶

й«ҳеҜ’зјәж°§гҖҒйҳҙж№ҝеҶ·еҮүжҳҜеӨҸжІіеҺҝжңҖе…·зү№иүІзҡ„зҺҜеўғеә•иҙЁгҖӮеұұеҺҹеҢәжө·жӢ” й«ҳгҖҒж°”жё©дҪҺпјҢеӨҡе№ҙеҶ»еңҹеҸ‘иӮІгҖҒж°”иұЎ зҒҫе®ійў‘з№ҒгҖҒз”ҹжҖҒи„ҶејұжҖ§ејәгҖҒжҷҜи§ӮеҚ• дёҖгҖҒдәәеҸЈзЁҖе°‘пјӣй«ҳеұұеіЎи°·еҢәеҲҮеүІеү§зғҲгҖҒең°еҪўз ҙзўҺгҖҒжІіжөҒзәөжЁӘгҖҒең°иҙЁзҒҫе®іиҫғеӨҡгҖҒдәәеҸЈзЁ еҜҶпјҢжҳҜй«ҳеҺҹзҺҜеўғзҡ„е…ёеһӢеҶҷз…§гҖӮз”ҹжҙ»еңЁиҝҷж ·дёҘй…·зҡ„иҮӘ然 зҺҜеўғйҮҢпјҢи—Ҹж—Ҹе…Ҳж°‘дёҚд»…иҰҒдёҺиҮӘ然жҠ—дәүгҖҒеҠӘеҠӣйҖӮеә”иҮӘ然зҺҜеўғпјҢжҢ–жҺҳиҮӘ然зҺҜеўғиҰҒзҙ дёәе·ІжүҖз”ЁпјҢиҖҢдё”еңЁз”ҹдә§еҠӣж°ҙе№ідҪҺдёӢе’ҢиҮӘ然зҺҜеўғиЈ№иғҒдёӢпјҢ油然з”ҹжҲҗвҖңиҮӘ然敬з•ҸвҖқжғ…з»“пјҢдёҚд»…е°ҶиҮӘ然зҺҜеўғз»ҷдәҲзҡ„жңүеҲ©еӣ зҙ е’Ңз©әй—ҙе°ҪеҸҜиғҪзәіе…Ҙдәәзұ»зҡ„з”ҹдә§гҖҒз”ҹжҙ»дҪ“зі»пјҢиҖҢдё”еҜ№иө–д»Ҙз”ҹеӯҳзҡ„еұұж°ҙзҺҜеўғиөӢдәҲвҖңзҘһжҖ§вҖқпјҢиЎҚз”ҹеҮәвҖңдёҮзү©зҡҶ жңүзҒөвҖқзҡ„д»·еҖји§ӮеҝөгҖӮеңЁжқ‘иҗҪйҖүеқҖе’Ңе‘ҪеҗҚзҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢж— дёҖдёҚдҪ“зҺ°зқҖеҜ№й«ҳеҜ’иҮӘ然зҺҜеўғзҡ„еҲ©з”ЁгҖҒйҖӮеә”д№ғиҮіж•¬з•Ҹе’ҢеҙҮжӢңгҖӮиҮӘ然зҺҜеўғеӯ•иӮІзҡ„еұұе·қжІіжөҒгҖҒиҠұиҚүиҷ«йұјзӯүеқҮд»Ҙе…·иұЎзҡ„еҪўејҸеҮәзҺ°еңЁжқ‘иҗҪеҗҚз§°дёӯпјҢжҲ–иҖ…е°ҶзҺҜеўғиҰҒзҙ иөӢдәҲзҒөжҖ§гҖҒзҘһжҖ§пјҢд»Ҙе…·иұЎжҲ–жҠҪиұЎзҡ„еҪўејҸеөҢе…Ҙжқ‘иҗҪеҗҚз§°пјҢ иЎЁиҫҫеҮәжҳҺзЎ®зҡ„зҺҜеўғжҢҮеҗ‘жҖ§гҖӮжҳҜдәәе°Ҷең°зҗҶжҷҜи§Ӯз»Ҹж„ҹжғ…и®ӨзҹҘиҪ¬еҢ–дёәж–ҮеҢ–жҷҜи§Ӯзҡ„вҖңең°ж–№жҖ§зҹҘиҜҶвҖқзҡ„иҝҮзЁӢзұ»еһӢгҖӮ

02

ж—ҸжәҗжІҝиўӯжңәеҲ¶

з”ҳеҚ—жҳҜдёҖдёӘеӨҡж°‘ж—ҸиҒҡеұ…еҢәпјҢйҷӨдё»дҪ“ж°‘ж—ҸвҖ”вҖ”и—Ҹж—ҸеӨ–пјҢе°ҡжңүеӣһж—ҸгҖҒеңҹж—ҸгҖҒдёңд№Ўж—ҸгҖҒи’ҷеҸӨж—ҸгҖҒж’’жӢүж—ҸгҖҒж»Ўж—ҸзӯүеӨҡдёӘе°‘ж•°ж°‘ж—ҸгҖӮж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„зӢ¬зү№жҖ§еҸҠдә’иһҚжҖ§е№¶еӯҳпјҢеҪўжҲҗдәҶжұүи—ҸиҝҮжёЎеҢәеҹҹзҡ„еӨҡж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–ең°еҹҹз»јеҗҲдҪ“гҖӮеңЁз”ҳеҚ—зҡ„ж°‘ж—Ҹжј”иҝӣзҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢдё»иҰҒиҒҡеұ…зҡ„и—Ҹж—ҸпјҢжҳҜе”җе®Ӣж—¶д»Јд»ҘжқҘйқ’жө·е’Ңз”ҳиӮғдёҖеёҰзҫҢдәәгҖҒж°җдәәгҖҒеҗҗи•ғдәәгҖҒеҗҗи°·жө‘дәәзӯүиһҚеҗҲгҖҒж··иЎҖгҖҒз№ҒиЎҚиҖҢеҪўжҲҗ зҡ„[15,16]пјӣжұүж—Ҹдё»иҰҒжәҗдәҺжұүд»Је’ҢжҳҺд»ЈиҝҒеҫҷиҖҢжқҘе’ҢеұҜеһҰиҖ…пјҢеӣһж—ҸгҖҒдёңд№Ўж—ҸгҖҒж’’жӢүж—Ҹзӯүз©Ҷж–Ҝжһ—ж°‘ ж—Ҹдё»иҰҒеңЁи’ҷе…ғж—¶жңҹиҝҒе…Ҙ[17]гҖӮз”ұдәҺеҗ„ж°‘ж—ҸиҮӘиә«жҗәеёҰзҡ„вҖңж°‘ж—Ҹеҹәеӣ вҖқе·®ејӮпјҢдёҚд»…еҪўжҲҗдәҶеҜҶеҲҮж—Ҹжәҗе…ізі»е’Ңи®ӨеҗҢпјҢиҖҢдё”еңЁй•ҝжңҹзҡ„ж°‘ж—ҸдәӨеҫҖгҖҒзў°ж’һе’ҢиһҚеҗҲдёӯз”ҹжҲҗдәҶж–°еһӢж–ҮеҢ–зұ»еһӢгҖӮдҪҶжҖ»дҪ“жқҘзңӢпјҢи—Ҹж—ҸжҳҜй«ҳеҺҹдё»дҪ“ж—ҸзҫӨпјҢеӣ жӯӨдјҙйҡҸзқҖи—Ҹж—ҸеҪўжҲҗзҡ„йғЁиҗҪж–ҮеҢ–еңЁз”ҳеҚ—еҺҡйҮҚиҖҢж·ұиҝңгҖӮеҺҶеҸІж—¶жңҹпјҢеӨҸжІіең°еҢәеҲҶеҲ«еҪўжҲҗд»ҘжӢүеҚңжҘһеҜәдёәдёӯеҝғзҡ„йғЁиҗҪиҒ”зӣҹе’Ңеҫ·йҡҶеҜәдёәдёӯеҝғйғЁиҗҪиҒ”зӣҹпјҢеңЁеҺҝеҹҹеўғеҶ…е…ұжңүеҚ—жңЁжӢүгҖҒ桑科гҖҒжүҺжІ№гҖҒеҚҡжӢүзӯүдәҢеҚҒдёҖдёӘйғЁиҗҪ[18]гҖӮ1958е№ҙж°‘дё»ж”№йқ©еүҚпјҢйғЁиҗҪеңҹ е®ҳйӣҶжқғеҲ¶е’Ңж”ҝж•ҷеҗҲдёҖзҡ„дҪ“еҲ¶жҳҜжқ‘иҗҪзҡ„еҹәжң¬дҪ“еҲ¶пјҢеңЁж°‘дё»ж”№йқ©еҗҺпјҢд»Ҙең°зјҳдёәзәҪеёҰзҡ„йғЁиҗҪдҪ“еҲ¶еӨ§йғҪиҪ¬еҸҳдёәд№Ўй•ҮгҖҒжқ‘иҗҪеҹәеұӮз»„з»ҮдҪ“еҲ¶пјҢйғЁиҗҪеҗҚз§°еӨ§еӨҡеҸҳдёәжқ‘иҗҪең°еҗҚпјҢиҜёеҰӮвҖңеҚЎеҠ гҖҒиҘҝе‘Ҡе°”гҖҒйёҹдј‘гҖҒжқӮ尔科系гҖҒжҺӘжқӮзі»гҖҒй«ҳеҸӨзі»гҖҒеҪ“科系вҖқзӯүгҖӮжқ‘иҗҪзҡ„зӨҫдјҡз»„з»Үз”ұйғЁиҗҪиҪ¬еҸҳиҖҢжқҘ[19]пјҢиҖҢжқ‘иҗҪең°еҗҚеҲҷжІҝиўӯдәҶйғЁиҗҪеҗҚз§°пјҢи®°еҪ•дәҶеҺҶеҸІж—¶жңҹеҪўжҲҗзҡ„еӨҚжқӮзҡ„йғЁиҗҪзӨҫдјҡе…ізі»пјҢжҳҜжқ‘иҗҪзӨҫеҢәи®ӨеҗҢж„ҹе’ҢеҪ’еұһж„ҹзҡ„йҮҚиҰҒжқҘжәҗгҖӮ

03

дҝЎд»°и®ӨеҗҢжңәеҲ¶

з”ҳеҚ—д№ҹжҳҜеӨҡе…ғе®—ж•ҷеҲҶеёғеҢәпјҢеҺҶеҸІдёҠпјҢи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–гҖҒжұүж—Ҹж–ҮеҢ–еҸҠдјҠж–Ҝе…°ж•ҷж–ҮеҢ–зӯүеңЁиҜҘеҢәдәӨжұҮж··иһҚпјҢдҪҝиҜҘеҢәж–ҮеҢ–е‘ҲзҺ°еҮәиҫ№зјҳжҖ§е’Ңдә’иһҚжҖ§зү№еҫҒ[20]пјҢеҪўжҲҗдәҶжұүи—ҸиҝҮжёЎеҢәзҡ„еӨҡж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ– ең°еҹҹз»јеҗҲдҪ“пјҢдҪҶеҚ жҚ®дё»дҪ“е’Ңдё»еҜјең°дҪҚзҡ„жҳҜи—Ҹдј дҪӣж•ҷж–ҮеҢ–гҖӮи—Ҹж—Ҹе…Ёж°‘дҝЎж•ҷпјҢжҜҸдёҖдёӘйғЁиҗҪйғҪжңүиҮӘе·ұдҝЎеҘүзҡ„еҜәйҷўпјҢйғЁиҗҪ-е®—ж•ҷеҜәйҷўдҪ“зі»еҪўжҲҗй«ҳеәҰз»ҹдёҖзҡ„з»“еҗҲдҪ“гҖӮеҮЎжңүеҜәйҷўзҡ„ең°ж–№пјҢе…¶е‘Ёеӣҙеҝ…еҪўжҲҗвҖңеЎ”е“ҮвҖқвҖ”вҖ”вҖңеҜәйҷўе‘Ёеӣҙзҡ„жқ‘еә„вҖқпјҢдё”еҜәйҷўеҺҶеҸІж„ҲжӮ д№…пјҢзӯүзә§и¶Ҡй«ҳпјҢ规模ж„ҲеӨ§пјҢ е…¶е‘Ёеӣҙзҡ„жқ‘иҗҪ规模д№ҹи¶ҠеӨ§гҖӮеҜәйҷўеғ§дҫЈжқҘжәҗдәҺжң¬йғЁиҗҪдҝЎж•ҷ家еәӯпјҢз»ҸжөҺдёҠеҸ—жң¬йғЁиҗҪж•ҷдј—дҫӣ е…»пјҢиҖҢиҒҡиҗҪйңҖиҰҒеҜәйҷўзҡ„дҝқжҠӨе’ҢдҝЎд»°ж…°и—үгҖӮеӣ жӯӨпјҢйғЁиҗҪ-еҜәйҷў-жқ‘иҗҪд№Ӣй—ҙеӯҳеңЁзқҖе…ёеһӢзҡ„вҖңе…ұз”ҹвҖқе…ізі»[19]пјҢжқ‘еә„ең°еҗҚиҮӘ然д№ҹзғҷдёҠж·ұеҲ»зҡ„ж°‘ж—ҸзҫӨдҪ“дҝЎд»°и®°еҝҶгҖӮжңүзҡ„зӣҙжҺҘд»ҘеҜәйҷўеҗҚжҲ–е®—ж•ҷиҜҚжұҮе‘ҪеҗҚпјӣжңүзҡ„еҲҷд»ҘеҪ“ең°еҜәеәҷдҪңдёәең°зҗҶеқҗж ҮпјҢж №жҚ®дёҚеҗҢзҡ„ж–№дҪҚиҝӣиЎҢе‘ҪеҗҚ[21,22]гҖӮ

04

еҢәйҷ…дәӨиһҚжңәеҲ¶

з”ҳеҚ—е·һдҪҚдәҺйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңеҢ—иҫ№зјҳпјҢиҮӘеҸӨе°ұжҳҜвҖңе”җи•ғеҸӨйҒ“вҖқе’ҢвҖңиҢ¶й©¬дә’еёӮвҖқзҡ„е’Ҫе–үгҖӮеҺҶеҸІдёҠеҪўжҲҗзҡ„з”ҳйқ’еҸӨйҒ“е’Ңз”ҳе·қи—ҸеҸӨйҒ“пјҢд»ҘеҸҠйә»еҪ“-еҫӘеҢ–йҒ“гҖҒз”ҳеҠ -жІіе·һйҒ“гҖҒз”ҳеҠ -еҗҢд»ҒйҒ“гҖҒжӢүеҚңжҘһ-еҗҢд»ҒйҒ“гҖҒжӢүеҚңжҘһ-жІіеҚ—и’ҷж——йҒ“гҖҒжӢүеҚңжҘһ-жқҫжҪҳйҒ“гҖҒжӢүеҚңжҘһ-жӢүиҗЁйҒ“зӯүпјҢдёҚд»…е°Ҷе№ҝеӨ§зҡ„й«ҳеҺҹең°еҢәе’ҢдёӯеҺҹең°еҢәеҜҶеҲҮеӢҫиҝһиө·жқҘпјҢиҖҢдё”жҗәеёҰдәҶдёҚеҗҢең°еҹҹгҖҒдёҚеҗҢж°‘ж—Ҹзҡ„ж–ҮеҢ–еҹәеӣ пјҢеҪ“иҝҷдәӣеҹәеӣ ж•ЈиҗҪеңЁз”ҳеҚ—жң¬еңҹж—¶пјҢдҫҝз”ҹж №еҸ‘иҠҪпјҢ并е°Ҷж°‘ж—Ҹи®°еҝҶгҖҒең°еҹҹи®°еҝҶд»Ҙең°еҗҚзҡ„еҪўејҸй•ҢеҲ»еңЁз”ҳеҚ—еӨ§ең°дёҠгҖӮд»ҠеӨ©д»ҚиғҪд»ҺйғЁеҲҶжқ‘еә„еҗҚз§°дёӯеҜ»и§…еҲ°дёҺ移民зӣёдјҙзҡ„姓ж°ҸгҖҒдәәеҗҚгҖҒжқ‘еҗҚеҸҠиҮіе»әзӯ‘иә«еҪұпјҢи§ҒиҜҒдәҶеҢәйҷ…дәӨеҫҖдә’иһҚзҡ„еҸІе®һгҖӮ

дә”гҖҒжқ‘иҗҪең°еҗҚзҡ„дҝқжҠӨзӯ–з•Ҙ

жқ‘иҗҪең°еҗҚдёҚд»…жүҝиҪҪеҺҡйҮҚзҡ„ж°‘ж—ҸгҖҒеҺҶеҸІж–ҮеҢ–и®°еҝҶпјҢиҖҢдё”жҠҳе°„еҮәйІңжҳҺзҡ„ең°еҹҹзү№иүІгҖӮ然иҖҢйҡҸзқҖдёӯеӣҪз»ҸжөҺзҡ„иҪ¬иҪЁгҖҒзӨҫдјҡиҪ¬еһӢе’ҢеӨ§и§„жЁЎзҡ„дәәеҸЈжөҒеҠЁпјҢд№Ўеңҹж–ҮеҢ–жӯЈеңЁеҺҶз»ҸзқҖз—ӣиӢҰзҡ„ж–ӯиЈӮгҖҒж¶ҲйҖқеӣ°еўғпјҢжқ‘иҗҪд№ҹйқўдёҙзқҖз©әеҝғеҢ–гҖҒз©әе·ўеҢ–зӯүдёҖзі»еҲ—й—®йўҳпјҢеҰӮдҪ•дј жүҝд№Ўеңҹж–Үи„үгҖҒжҢҜе…ҙд№Ўжқ‘еҸ‘еұ•пјҢжҳҜжҜҸдёӘең°еҢәйқўдёҙзҡ„е…ұжҖ§и®®йўҳпјҢдҪңдёәд№Ўеңҹж–ҮеҢ–йҒ—дә§зҡ„ең°еҗҚпјҢд№ҹдәҹеҫ…дҝқжҠӨдј жүҝгҖӮжқ‘иҗҪең°еҗҚзҡ„дҝқжҠӨпјҢж—ўиҰҒдҝқжҠӨжқ‘иҗҪзү©иҙЁз©әй—ҙпјҢд№ҹиҰҒдҝқжҠӨж–ҮеҢ–з©әй—ҙпјҢдҝқжҢҒжқ‘иҗҪең°еҗҚзҡ„зӣёеҜ№зЁіе®ҡжҖ§гҖӮжқ‘иҗҪең°еҗҚзҡ„е…ұзҺ°з©әй—ҙеҚ•е…ғиҰҒдёҺеҢәеҹҹеҺҶеҸІж–ҮеҢ–йҒ—дә§дҝқжҠӨеҲҶеҢәзӣёеҘ‘еҗҲпјҢжһ„е»әз¬ҰеҗҲ еӨҸжІіеҺҶеҸІж–ҮеҢ–е’Ңең°еҹҹзү№иүІзҡ„ең°еҗҚе‘ҪеҗҚдҪ“зі»гҖӮеҗ„зә§еҗ„зұ»ең°еҗҚиҰҒд»Ҙең°зҗҶе®һдҪ“зҡ„з©әй—ҙдҪҚзҪ®е…ізі» дҪҚдёәеҹәзЎҖпјҢжўізҗҶең°еҗҚд№Ӣй—ҙзҡ„йҖ»иҫ‘е…ізі»пјҢд»ҘеҪўжҲҗзӮ№-зәҝ-йқўеұӮж¬ЎеҲҶжҳҺзҡ„ең°еҗҚзі»з»ҹгҖӮ

01

еҲ¶е®ҡең°еҗҚдҝқжҠӨеҗҚеҪ•

2007 е№ҙиҒ”еҗҲеӣҪең°еҗҚж ҮеҮҶеҢ–дјҡи®® пјҲUNCSGNпјү еҸӮз…§иҒ”еҗҲеӣҪж•ҷ科ж–Үз»„з»Ү пјҲUNESCOпјү гҖҠдҝқжҠӨйқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§е…¬зәҰ пјҲ2003е№ҙпјүгҖӢжҢҮеҮәпјҡеҲ¶е®ҡең°еҗҚдҝқжҠӨеҗҚеҪ•е’Ңз”ійҒ—жҳҜжңүж•Ҳзҡ„дҝқжҠӨж–№ејҸ[16]гҖӮеӨҸжІіеҺҝжқ‘иҗҪең°еҗҚи®°еҪ•е’Ңи§ҒиҜҒзқҖең°еҢәз”ҹжҖҒж–ҮеҢ–гҖҒеҺҶеҸІж–ҮеҢ–гҖҒе®—ж•ҷж–ҮеҢ–зӯүдҝЎжҒҜгҖӮз»“еҗҲеҺҝеҹҹдј з»ҹжқ‘иҗҪгҖҒзү№иүІжқ‘еҜЁдҝқжҠӨдҪ“зі»пјҢзҷ»и®°е…¬еёғдјҳз§Җдј з»ҹжқ‘иҗҪең°еҗҚгҖҒеҲ¶е®ҡжқ‘иҗҪең°еҗҚдҝқжҠӨеҗҚеҪ•пјҢеҲҶжқЎзӣ®е»әз«Ӣжқ‘иҗҪеҺҶеҸІең°еҗҚдҝЎжҒҜж•°жҚ®еә“е’Ңең°еҗҚж–ҮеҢ–йҒ—дә§дҝқжҠӨең°еӣҫгҖӮ

02

е»әз«Ӣең°еҗҚж ҮиҜҶзі»з»ҹ

зҺ°еңЁзҡ„жқ‘еҗҚж ҮиҜҶзі»з»ҹпјҢд»…жңүжқ‘еә„еҗҚз§° пјҲдёҖиҲ¬дёәи—ҸгҖҒжұүж–ҮпјүпјҢзјәе°‘еҸҚжҳ жқ‘иҗҪеҺҶеҸІгҖҒж–ҮеҢ–гҖҒжёҠжәҗгҖҒж•…дәӢзӯүж·ұеҺҡеҶ…ж¶өзҡ„дҝЎжҒҜпјҢдҪҝеҫ—вҖңж ҮиҜҶвҖқзі»з»ҹд»…иғҪжҢҮзӨәжқ‘еә„дҪҚзҪ®пјҢж— жі•жүҝиҪҪжқ‘еә„ж–ҮеҢ–гҖӮеӣ жӯӨпјҢең°еҗҚж ҮиҜҶзі»з»ҹдёҚд»…иҰҒеңЁеҪўејҸдё°еҜҢеӨҡеҪ©пјҢжӣҙиҰҒеңЁеҶ…е®№дёҠж·ұеҲ»еҺҡйҮҚпјҢиғҪе…ұеҗҢеҸҚжҳ жқ‘иҗҪең°еҗҚзҡ„зҺҜеўғзү№еҫҒе’ҢеҺҶеҸІж–ҮеҢ–дј жүҝгҖӮеҖҹйүҙең°еҗҚеҸҷдәӢеҶ…е®№жҙҫз”ҹжқ‘еә„еҪўиұЎеҶ…ж¶өгҖӮз»“еҗҲйҒ“и·ҜдәӨйҖҡж ҮиҜҶгҖҒж—…жёёжҷҜеҢәж ҮиҜҶе’ҢеҹҺеҢәи·ҜзҪ‘еҗҚз§°ж ҮиҜҶзі»з»ҹе»әи®ҫпјҢйҖҡиҝҮе®Ңж•ҙж ҮиҜҶиЎЁиҝ°еҺҶеҸІең°еҗҚзҡ„ең°еҹҹеңәжүҖпјҢеўһеҠ йғЁеҲҶйҮҚиҰҒеҺҶеҸІең°еҗҚзҡ„иҜҙжҳҺж–Үеӯ—гҖӮ

дҪңиҖ…з®Җд»Ӣ

жқҺе·ҚпјҢз”·пјҢжұүж—ҸпјҢз”ҳиӮғе…°е·һдәәгҖӮзҺ°д»»иҘҝеҢ—еёҲиҢғеӨ§еӯҰең°зҗҶдёҺзҺҜеўғ科еӯҰеӯҰйҷўеүҜж•ҷжҺҲгҖҒзЎ•еЈ«з ”з©¶з”ҹеҜјеёҲгҖҒеҹҺеёӮдёҺиө„жәҗеӯҰзі»зі»дё»д»»пјҢеҹҺеёӮ规еҲ’дёҺж—…жёёжҷҜи§Ӯи®ҫи®Ўз ”з©¶йҷўйҷўй•ҝгҖӮдё»иҰҒд»ҺдәӢеҹҺд№ЎеҸ‘еұ•дёҺ规еҲ’гҖҒ旅游规еҲ’дёҺжҷҜи§Ӯи®ҫи®Ўз ”з©¶е·ҘдҪңгҖӮ

жқЁж–ҢпјҢз”·пјҢжұүж—ҸпјҢ1989е№ҙ8жңҲеҮәз”ҹпјҢз”ҳиӮғз§Ұе®үдәәгҖӮеӣҪ家注еҶҢ规еҲ’еёҲпјҢеҹҺ乡规еҲ’еӯҰзЎ•еЈ«пјҢеҺҹе…°е·һи§ӮеҹҺеҹҺеёӮ规еҲ’и®ҫи®Ўжңүйҷҗе…¬еҸёи§„еҲ’еёҲпјҢзҺ°д»»йҷ•иҘҝе»әе·ҘйӣҶеӣўе»әзӯ‘и®ҫи®ЎйҷўеҹҺ乡规еҲ’жүҖеүҜжүҖй•ҝгҖӮ

еҸӮиҖғж–ҮзҢ®:

[ 1 ] дёӯеӣҪеӨ§зҷҫ科全д№ҰжҖ»зј–иҫ‘委е‘ҳдјҡгҖҠең°зҗҶеӯҰгҖӢзј–иҫ‘委е‘ҳдјҡзј–. дёӯеӣҪеӨ§зҷҫ科全д№Ұ. ең°зҗҶеӯҰВ·ең°еҗҚжқЎ. еҢ—дә¬: дёӯеӣҪеӨ§зҷҫ科全д№ҰеҮә зүҲзӨҫ, 1992.

[ 2 ] жңұи“ү, еҗҙе°§. еҹҺеёӮВ·и®°еҝҶВ·еҪўжҖҒ: еҝғзҗҶеӯҰдёҺзӨҫдјҡеӯҰи§Ҷз»ҙдёӯзҡ„еҺҶеҸІж–ҮеҢ–дҝқжҠӨдёҺеҸ‘еұ•. еҚ—дә¬: дёңеҚ—еӨ§еӯҰеҮәзүҲзӨҫ, 2013.

[ 3 ] Wang Fahui, John Hartmann, Wei Luo, et al. GIS-based spatial analysis of Tai place names in southern China: An exploratory study of methodology. Geographic Information Sciences, 2006, 12(1): 1-9.

[ 4 ] зҺӢжі•иҫү, зҺӢеҶ йӣ„, жқҺе°ҸеЁҹ. е№ҝиҘҝеЈ®иҜӯең°еҗҚеҲҶеёғдёҺжј”еҢ–зҡ„GISеҲҶжһҗ. ең°зҗҶз ”з©¶, 2013, 32(3): 487-496.

[ 5 ] зҺӢеҪ¬, еҸёеҫ’е°ҡзәӘ. еҹәдәҺGISзҡ„е№ҝдёңең°еҗҚжҷҜи§ӮеҲҶжһҗ. ең°зҗҶз ”з©¶, 2007, 26(2): 238-248.

[ 6 ] йғ‘дҪідҪі. йҖҡеҫҖж–ҮеҢ–з©әй—ҙж¶Ҳиҙ№зҡ„ең°еҗҚ: дә‘еҚ—зәўжІіе“Ҳе°јжўҜз”°ж ёеҝғеҢәең°еҗҚж ҮиҜҶзҡ„дәәзұ»еӯҰиҖғеҜҹ. еҢ—ж–№ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰеӯҰжҠҘ, 2017, 29 (3): 49-54.

[ 7 ] йҷҲиҚЈжіҪ. и—ҸиҜӯж–№иЁҖзҡ„еҲҶеёғж јеұҖеҸҠе…¶еҪўжҲҗзҡ„еҺҶеҸІең°зҗҶдәәж–ҮиғҢжҷҜ. дёӯеӨ®ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰеӯҰжҠҘ: е“ІеӯҰзӨҫдјҡ科еӯҰзүҲ, 2016, 43(2): 128-134.

[ 8 ] еҸ¶жӢүеӨӘ. ж•Ұз…ҢеҸӨи—Ҹж–Үеҗҗи•ғең°еҗҚз”ұжқҘеҸҠеҜ№и—Ҹж—Ҹең°еҗҚзҡ„еҪұе“Қ. йқ’жө·ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰеӯҰжҠҘ: зӨҫдјҡ科еӯҰзүҲ, 2014, 40(4): 58-65.

[ 9 ] д»Ғеўһ. и—ҸиҜӯең°еҗҚжұүиҜ‘规иҢғеҢ–з ”з©¶. дёӯеӣҪи—ҸеӯҰ, 2015, 28(4): 158-168.

[10] еҲҳй“ҒзЁӢ. з”ҳжқҫиҠіиҚүзҡ„ең°еҗҚи®°еҪ•еҸҠжұүгҖҒи—Ҹж–ҮеҢ–дәӨжөҒ. дёӯеӣҪеҺҶеҸІең°зҗҶи®әдёӣ, 2016, 31(4): 143-152.

[11] зҺӢй•ҝжқҫ, йҷҲе–ңжіў, йҹ©е…үиҫү. еҹҺй•Үең°еҗҚ规еҲ’з ”з©¶: д»ҘеҢ—дә¬йҖҡе·һгҖҒеӨ§е…ҙе’Ңе№іи°·ж–°еҹҺдёәдҫӢ. еҹҺеёӮеҸ‘еұ•з ”究, 2013, 21(8): 26-29.

[12] Wraith M J. Topophilia: A study of environmental perception, attitudes and values. Leonardo, 1974, 9(2): 313.

[13] жӣ№её…ејә, йӮ“иҝҗе‘ҳ. йқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§жҷҜи§Ӯеҹәеӣ зҡ„жҢ–жҺҳеҸҠе…¶ж„ҸиұЎзү№еҫҒ: д»Ҙж№–еҚ—зңҒдёәдҫӢ. з»ҸжөҺең°зҗҶ, 2014, 34(11): 185-192.

[14] иғЎжңҖ, еҲҳжІӣжһ—. дёӯеӣҪдј з»ҹиҒҡиҗҪжҷҜи§Ӯеҹәеӣ з»„еӣҫи°ұзү№еҫҒ. ең°зҗҶеӯҰжҠҘ, 2015, 70(10): 1592-1605.

[15] й»„еҘӢз”ҹ. и—Ҹж—ҸеҸІз•Ҙ. еҢ—дә¬: ж°‘ж—ҸеҮәзүҲзӨҫ, 1985.

[16] дёҘж°ёеӯқ. з”ҳеҚ—и—ҸеҢәи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„еҜәйҷўж–ҮеҢ–з ”з©¶. е…°е·һ: иҘҝеҢ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰзЎ•еЈ«еӯҰдҪҚи®әж–Ү, 2007.

[17] еј ж—ӯиҫү. з”ҳеҚ—и—ҸеҢәеӣһж—Ҹдә§з”ҹдёҺеҸ‘еұ•зҡ„еҺҶеҸІжІҝйқ©. йёЎиҘҝеӨ§еӯҰеӯҰжҠҘ: з»јеҗҲзүҲ, 2014, 14(3): 59-61.

[18] зҙўд»Ј. еӨҸжІіеҺҝеҝ—. е…°е·һ: з”ҳиӮғж–ҮеҢ–еҮәзүҲзӨҫ, 1999.

[19] зҺӢеҪ•д»“, жқҺе·Қ. и—Ҹж—ҸйғЁиҗҪ-еҜәйҷў-жқ‘иҗҪвҖңе…ұз”ҹвҖқж•Ҳеә”з ”з©¶: д»Ҙз”ҳеҚ—е·һзўҢжӣІеҺҝдёәдҫӢ. з»ҸжөҺең°зҗҶ, 2015, 35(4): 135-141.

[20] зҺӢй•ҝжқҫ, 马еҚғйҮҢ. еҹәдәҺең°еҗҚеҸҳиҝҒзҡ„еҢ—дә¬жқ‘иҗҪж—¶з©әеҲҶеёғз ”з©¶. е№Іж—ұеҢәиө„жәҗдёҺзҺҜеўғ, 2015, 29(7): 18-23.

[21] жӣҙж•Ұйҳҝй”ҷ. дә‘еҚ—и—ҸеҢәи—ҸиҜӯең°еҗҚдёҺең°еҹҹж–ҮеҢ–. иҘҝи—Ҹз ”з©¶, 2017, 37(2): 97-102.

[22] еҚҺдҫғ. и—Ҹж—Ҹең°еҗҚзҡ„ж–ҮеҢ–еҺҶеҸІиғҢжҷҜеҸҠе…¶дёҺиҜӯиЁҖеӯҰжңүе…ізҡ„й—®йўҳ. иҘҝеҢ—ж°‘ж—Ҹз ”з©¶, 2001, 15(3): 104-112.

ж–Үз« жқҘжәҗпјҡең°зҗҶз ”з©¶ 2019,38(04):784-793.