иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙ“зҘһеҘҮгҖҒйӯ”е№»гҖҒиҚ’иҜһ”е®ЎзҫҺеҶ…ж¶өиҫЁжһҗ

дәҺе®Ҹ иғЎжІӣиҗҚ

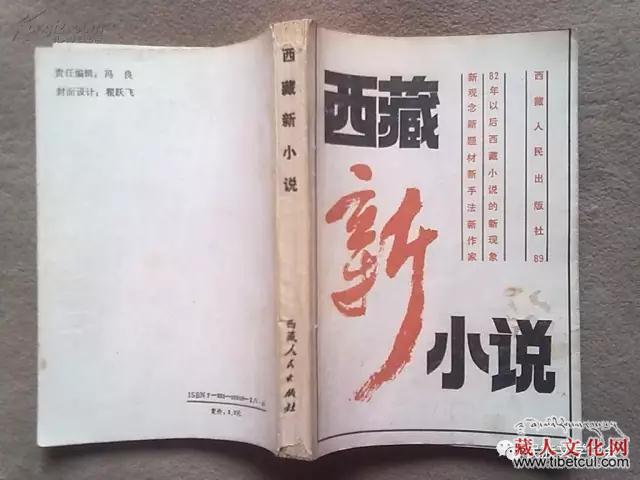

гҖҗж‘ҳ иҰҒгҖ‘дәҢеҚҒдё–зәӘе…«еҚҒе№ҙд»ЈдёӯеҗҺжңҹеҙӣиө·дәҺиҘҝи—Ҹж–Үеқӣзҡ„“иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙ”пјҢжҳҜиҘҝи—Ҹе°ҸиҜҙеҲӣдҪңеңЁеҪўејҸдёҠеҜ№иҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰзҡ„дёҖж¬ЎжҲҗеҠҹеҖҹйүҙгҖӮз”ұдәҺжӯӨпјҢ“иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙ”еңЁе®ЎзҫҺйЈҺж јдёҠдёҺиҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰзҡ„е®ЎзҫҺзү№еҫҒе…·жңүдәҶжҹҗз§Қ家ж—ҸзӣёдјјжҖ§гҖӮзҘһеҘҮгҖҒйӯ”е№»гҖҒиҚ’иҜһиҝҷдәӣеҺҹжң¬з”ЁжқҘжҰӮжӢ¬иҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰйғЁеҲҶе®ЎзҫҺзү№еҫҒзҡ„жңҜиҜӯпјҢд№ҹиў«з”ЁжқҘи§ЈиҜ»гҖҒйҳҗйҮҠ“иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙ”гҖӮиҝҷз§Қжү№иҜ„зҗҶеҝөзҡ„移жӨҚеӣә然жңүе…¶еҗҲзҗҶжҖ§пјҢдҪҶдёҚеҠ иҫЁжһҗең°жҢӘз”ЁеҲҷеҸҜиғҪдјҡж··ж·ҶдәҢиҖ…з”ұдәҺзӨҫдјҡеҺҶеҸІиғҢжҷҜе’Ңж–ҮеҢ–иҜӯеўғзҡ„дёҚеҗҢиҖҢеҪўжҲҗзҡ„е·®ејӮжҖ§гҖӮ

гҖҗе…ій”®иҜҚгҖ‘иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙ зҘһеҘҮ йӯ”е№» иҚ’иҜһ

д»ҘжүҺиҘҝиҫҫеЁғгҖҒиүІжіўгҖҒ马еҺҹзӯүдёәд»ЈиЎЁзҡ„дёҖзҫӨиҘҝи—ҸдҪң家еңЁ1980е№ҙд»ЈдёӯеҗҺжңҹеҲӣдҪңзҡ„дёҖжү№е…·жңүзҺ°д»Јдё»д№үиүІеҪ©зҡ„дҪңе“ҒпјҢиў«дёҖдәӣи®әиҖ…з§°д№ӢдёәиҘҝи—Ҹзҡ„“йӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№ү”жҲ–“иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙ”гҖӮдёҖзӣҙд»ҘжқҘпјҢз ”з©¶з•ҢеңЁзҗҶи§Је’ҢйҳҗйҮҠиҝҷжү№е°ҸиҜҙзҡ„йЈҺж јзү№еҫҒж—¶йў‘йў‘дҪҝз”Ёд»ҘдёӢеҮ дёӘе…ій”®иҜҚпјҡзҘһеҘҮгҖҒйӯ”е№»гҖҒиҚ’иҜһгҖӮ

иҖғеҜҹзӣёе…із ”究еҸҜд»ҘеҸ‘зҺ°пјҢж— и®әжҳҜз»ҷиҝҷжү№е°ҸиҜҙ“жҪ®жөҒ”е‘ҪеҗҚз•Ңе®ҡпјҢиҝҳжҳҜеҜ№е…¶иүәжңҜзү№еҫҒиҝӣиЎҢжҰӮжӢ¬йҳҗйҮҠпјҢжүҖеҫҒз”Ёзҡ„йғҪжҳҜдёҠиҝ°жқҘиҮӘиҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰйўҶеҹҹеҶ…зҡ„еӯҰжңҜеҗҚиҜҚгҖӮйҖүжӢ©иҝҷз§ҚжҖқз»ҙи·Ҝеҫ„иҮӘ然жңүе…¶еҗҲзҗҶжҖ§пјҢеӣ дёәиҝҷжү№“иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙ”зҡ„еңЁзҫҺеӯҰйЈҺиІҢдёҠзҡ„зЎ®еҲ»еҚ°зқҖиҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰе®ЎзҫҺйЈҺж јд№Ӣз—•иҝ№гҖӮиҝҷжҳҜи®әиҖ…们жҜ”з…§иҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰзҡ„дёҖзі»еҲ—е®ЎзҫҺзү№еҫҒжқҘйҳҗйҮҠ“иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙ”зҡ„“еҶ…еңЁ”дҫқжҚ®гҖӮдҪҶиҖғиҷ‘еҲ°иҘҝж–№ж–ҮеҢ–иҜӯеўғдёҺдёӯеӣҪж–ҮеҢ–иҜӯеўғпјҢе°Өе…¶жҳҜдёҺиҘҝи—Ҹең°еҹҹж–ҮеҢ–иҜӯеўғд№Ӣй—ҙзҡ„е·ЁеӨ§е·®ејӮпјҢеҗҢдёә“ж–°е°ҸиҜҙ”пјҢеҗҢдёә“йӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№ү”пјҢеҗҢдёәиүәжңҜйЈҺж јзү№еҫҒдёҠзҡ„“зҘһеҘҮгҖҒйӯ”е№»гҖҒиҚ’иҜһ”пјҢдәҢиҖ…е…¶е®һжҳҜдёҚиғҪеҲ’зӯүеҸ·зҡ„гҖӮжҠҠеӨ–жқҘе®ЎзҫҺжҰӮеҝөжҲ–иүәжңҜеҗҚиҜҚиҝӣиЎҢеҝ…иҰҒзҡ„жң¬еңҹеҢ–пјҢжҳҜжӣҙдёәеҰҘеё–ең°зҗҶи§ЈгҖҒйўҶжӮҹиҝҷжү№ж–ҮеӯҰдҪңе“ҒиүәжңҜеҶ…ж¶өе’ҢиүәжңҜйЈҺж јж—¶йңҖиҰҒйҒөеҫӘзҡ„дёҖдёӘе®ЎзҫҺеҺҹеҲҷгҖӮ

д»ҺиүәжңҜиҜҚжәҗдёҠзңӢпјҢ“зҘһеҘҮгҖҒйӯ”е№»гҖҒиҚ’иҜһ”иҝҷдәӣжҰӮеҝөжҳҜең°ең°йҒ“йҒ“зҡ„жіҠжқҘе“ҒпјҢе®ғ们жҳҜз”ЁжқҘжҢҮз§°иҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰдёӯзҡ„жҹҗдәӣжөҒжҙҫпјҢеҰӮж„ҸиҜҶжөҒгҖҒи¶…зҺ°е®һдё»д№үгҖҒйӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үгҖҒиҚ’иҜһжҙҫгҖҒй»‘иүІе№Ҫй»ҳзӯүеҲӣдҪңжҪ®жөҒзҡ„иүәжңҜзү№еҫҒе’ҢжҖқжғіеҶ…ж¶өзҡ„гҖӮжҜ«ж— з–‘й—®пјҢеҪ“иҝҷдәӣиҜҚиҜӯиў«з”ЁжқҘжҢҮз§°иҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰжөҒжҙҫдёӯзҡ„дёҖдәӣе®ЎзҫҺзҺ°иұЎе’ҢжҰӮжӢ¬е…¶ж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өж—¶пјҢе®ғ们еҝ…然еҢ…еҗ«зқҖиҘҝж–№зҺ°д»Јж–ҮеҢ–е’ҢзӨҫдјҡеҺҶеҸІжүҖйҷҗе®ҡзҡ„зӨҫдјҡж–ҮеҢ–еҶ…и•ҙгҖӮиҖғиҷ‘еҲ°жҲ‘们жүҖйқўеҜ№зҡ„ж–ҮеӯҰзҺ°иұЎдёҺиҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰеңЁжҹҗдәӣж–№йқўпјҢиҮіе°‘еңЁиЎЁиұЎдёҠжңүзқҖзӣёдјјжҲ–зӣёйҖҡзҡ„ең°ж–№пјӣеӣ жӯӨпјҢеңЁдёҖе®ҡиҢғеӣҙеҶ…пјҢжҲ‘们еҸҜд»ҘеҖҹз”ЁиҝҷдәӣжңҜиҜӯжҲ–жҰӮеҝөжқҘи§ЈиҜ»гҖҒйҳҗйҮҠеңЁжң¬еңҹж–ҮеҢ–еңҹеЈӨйҮҢз”ҹй•ҝеҮәжқҘзҡ„иүәжңҜдҪңе“ҒпјӣдҪҶеҗҢж—¶жҲ‘们д№ҹеҝ…йЎ»ж„ҸиҜҶеҲ°пјҢз”ұдәҺдәҢиҖ…дә§з”ҹзҡ„ж–ҮеҢ–иғҢжҷҜе’ҢзӨҫдјҡзҺҜеўғеӯҳеңЁзқҖе·ЁеӨ§е·®ејӮпјҢе®ғ们д№Ӣй—ҙе…¶е®һжҳҜеӯҳеңЁзқҖйІңжҳҺзҡ„е·®ејӮзҡ„пјҢе°Өе…¶жҳҜеңЁиүәжңҜеҶ…ж¶өе’ҢзІҫзҘһж„ҸиҜҶж–№йқўпјҢжӣҙжҳҜеҰӮжӯӨгҖӮйүҙдәҺжӯӨпјҢдёәдәҶйҒҝе…ҚжҠҠе®ғ们混ж·ҶдёәеҗҢдёҖжҰӮеҝөпјҢжҲ‘们йңҖиҰҒиҝӣиЎҢжәҜжәҗејҸзҡ„жҰӮеҝөеҲҶжһҗпјҢд»ҘжұӮжңҖеӨ§зЁӢеәҰең°иҫЁжһҗжё…жҘҡпјҢжӯӨ“зҘһз§ҳ”йқһеҪј“зҘһз§ҳ”пјҢжӯӨ“иҚ’иҜһ”йқһеҪј“иҚ’иҜһ”пјҢжӯӨ“йӯ”е№»”йқһеҪј“йӯ”е№»”гҖӮдёәдәҶиғҪеӨҹжңүзҡ„ж”ҫзҹўгҖҒд»ҘзӮ№еёҰйқўең°жҠҠй—®йўҳйҳҗиҝ°жҳҺжҷ°пјҢжҲ‘们дёҚеҰЁйҖүжӢ©иҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰдёӯжңҖе…·“зҘһеҘҮ”гҖҒ“иҚ’иҜһ”гҖҒ“йӯ”е№»”е®ЎзҫҺзү№еҫҒзҡ„зү№е®ҡжөҒжҙҫпјҢжҜ”еҰӮжӢүзҫҺйӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үгҖҒиҚ’иҜһжҙҫж–ҮеӯҰпјҲеҢ…жӢ¬жҲҸеү§гҖҒе°ҸиҜҙпјүдҪңдёҖдәӣеҝ…иҰҒзҡ„жҜ”иҫғиҜҙжҳҺгҖӮ

жӢүзҫҺйӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үжңҖеӨ§зҡ„е®ЎзҫҺзү№еҫҒиў«и®ӨдёәжҳҜ“зҘһеҘҮ”дёҺ“йӯ”е№»”пјҢиҝҷеҮ д№ҺжҳҜжүҖжңүжӢүзҫҺйӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үдҪңе“ҒйғҪе…·жңүзҡ„е®ЎзҫҺзү№еҫҒпјҢд№ҹжҳҜз ”з©¶з•ҢеҜ№жӢүзҫҺйӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үе®ЎзҫҺйЈҺж јзҡ„жҷ®йҒҚжҖ§е…ұиҜҶгҖӮдҫқз…§жӢүзҫҺйӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үз»Ҹе…ёдҪң家зҡ„и§ЈйҮҠпјҢйӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үеңЁе®ЎзҫҺе®һи·өдёӯзҡ„е…·дҪ“еҒҡжі•жҳҜ“жҠҠзҺ°е®һзҘһеҘҮеҢ–”е’Ң“жҠҠзҘһеҘҮзҺ°е®һеҢ–”гҖӮжүҖи°““жҠҠзҺ°е®һзҘһеҘҮеҢ–”пјҢжҢҮз”Ёйӯ”е№»жүӢжі•иЎЁзҺ°зӨҫдјҡзҺ°е®һз”ҹжҙ»пјӣжүҖи°““жҠҠзҘһеҘҮзҺ°е®һеҢ–”жҢҮжҠҠзҘһиҜқгҖҒдј иҜҙгҖҒе·«жңҜгҖҒе№»жҷҜзӯүеҪ“дҪңзҺ°е®һиҝӣиЎҢе®ўи§ӮжҸҸз»ҳгҖӮеҪ“然пјҢдёӨиҖ…д№Ӣй—ҙзҡ„иҪ¬еҢ–йңҖиҰҒеҲӣдҪңиҖ…еҠЁз”ЁеҗҲйҖӮзҡ„иЎЁзҺ°жүӢж®өпјҢжҜ”еҰӮжү“з ҙж—¶з©әз•ҢйҷҗгҖҒз©ҝи¶Ҡз”ҹжӯ»з•ҢйҷҗгҖҒиҝҗз”ЁжһҒз«Ҝзҡ„еӨёеј гҖҒжҖӘиҜһзҡ„жҸҸеҶҷгҖҒж–°еҘҮзҡ„жҜ”е–»гҖҒйҷҢз”ҹжҷҰ涩зҡ„иҜӯиЁҖзӯүгҖӮиҝҷдёҖзӮ№еңЁжүҺиҘҝиҫҫеЁғзӯүдәәзҡ„еҲӣдҪңдёӯд№ҹеӯҳеңЁпјҢдәҢиҖ…жңүзқҖеӨ§иҮҙзӣёеҗҢзҡ„иүәжңҜжҖқз»ҙж–№ејҸгҖӮдҪҶеҪ“жҲ‘们жҺўз©¶“зҺ°е®һ”е’Ң“зҘһеҘҮ”еҢ…еҗ«зҡ„е…·дҪ“зҡ„еҺҶеҸІж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өж—¶пјҢе°ұдёҚйҡҫеҸ‘зҺ°дәҢиҖ…д№Ӣй—ҙеӯҳеңЁзҡ„е·ЁеӨ§е·®еҲ«гҖӮжӢүзҫҺйӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үдёӯзҡ„“зҺ°е®һ”дё»иҰҒжҢҮз§°зҡ„жҳҜйҮҺиӣ®ж®Ӣжҡҙзҡ„зӢ¬иЈҒж”ҝжІ»з”ҹжҙ»е’ҢжӢүдёҒзҫҺжҙІеҗ„ж°‘ж—ҸеҸҚжҠ—欧жҙІж®–ж°‘иҖ…зҡ„йқ©е‘Ҫж–—дәүз”ҹжҙ»пјӣиҖҢ“зҘһеҘҮ”еҲҷеӨҡжҢҮеҖҹеҠ©зҘһиҜқгҖҒдј иҜҙгҖҒе·«жңҜгҖҒе№»жҷҜзӯүзҺ°иұЎжқҘеҸҚжҳ ж”ҝжІ»з”ҹжҙ»е’Ңж°‘ж—Ҹи§Јж”ҫжҲҳдәүзҡ„з§Қз§ҚиүәжңҜжүӢж®өе’ҢиЎЁзҺ°еҪўејҸгҖӮеҜ№дәҺжӢүзҫҺйӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үж–ҮеӯҰжқҘиҜҙпјҢж— и®әжҳҜ“зҺ°е®һзҡ„зҘһеҘҮеҢ–”пјҢиҝҳжҳҜ“зҘһеҘҮзҡ„зҺ°е®һеҢ–”пјҢжү№еҲӨжӢүдёҒзҫҺжҙІзӢ¬иЈҒз»ҹжІ»е’Ңж®–ж°‘з»ҹжІ»жҳҜе®ғ们审зҫҺдё»йўҳзҡ„дё»иҰҒжҢҮеҪ’гҖӮ“дәӢе®һдёҠпјҢжІЎжңүдёҖдҪҚйӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үдҪң家дёҚжҳҜдё»еј еҸҚеҜ№зӢ¬иЈҒеҸҚеҜ№дё“еҲ¶пјҢеҸҚе°Ғе»әеҸҚдҫөз•ҘпјҢиҰҒжұӮж°‘дё»пјҢжёҙжңӣиҮӘз”ұпјҢеҗҢжғ…дәәж°‘иӢҰйҡҫпјҢж»ЎжҖҖзҲұеӣҪеҝғзҡ„пјӣд№ҹжІЎжңүдёҖйғЁйӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үдҪңе“ҒдёҚжҳҜйқўеҜ№зҺ°е®һпјҢеҸҚжҳ зҺ°е®һпјҢжҡҙйңІй»‘жҡ—пјҢиҝҪжұӮе…үжҳҺзҡ„пјӣиҷҪ然е®ғ们жҳҜд»ҘжҢ–жҺҳдәә们еҝғзҒөзҡ„з§ҳеҜҶгҖҒиЎЁзҺ°дәәзҡ„еҪўеҪўиүІиүІдёӢж„ҸиҜҶжҙ»еҠЁдёәдё»ж—Ёзҡ„гҖӮ”ВҒеҰӮ马尔е…Ӣж–Ҝзҡ„гҖҠ家й•ҝзҡ„жІЎиҗҪгҖӢдёӯеҜ№дё“еҲ¶жҡҙеҗӣе°јеҚЎиҜәе°”иҝҷдёҖеҪўиұЎзҡ„еЎ‘йҖ гҖӮд»–дёҖз”ҹдёӯжңүдёҖеҚғеӨҡдёӘжғ…еҰҮпјҢе…ұз”ҹдәҶдә”еҚғеӨҡдёӘ“дёғжңҲеӯҗ”пјҲжҖҖеӯ•дёғдёӘжңҲе°ұеҮәз”ҹпјүпјӣдёәдәҶз»ҙжҠӨжһҒжқғз»ҹжІ»пјҢд»–з»ҷеҲҡеҮәз”ҹдёҚд№…зҡ„е„ҝеӯҗжҺҲдәҲй«ҳзә§еҶӣиЎ”зӯүпјҢиҝҷдәӣйўҮе…·зҘһеҘҮиүІеҪ©зҡ„еҸҷиҝ°жҳҫ然жҳҜеҖҹз”ЁжһҒеәҰеӨёеј зҡ„дҝ®иҫһж–№ејҸжқҘеҮёзҺ°зӢ¬иЈҒз»ҹжІ»зҡ„дё“еҲ¶дёҺжҡҙиҷҗпјҢе…¶ж”ҝжІ»жү№еҲӨеҖҫеҗ‘жҳҜдёҚиЁҖиҖҢе–»зҡ„гҖӮдә«иӘүдё–з•Ңзҡ„гҖҠзҷҫе№ҙеӯӨзӢ¬гҖӢпјҢеҗҢж ·еҢ…еҗ«зқҖжө“еҺҡзҡ„ж”ҝжІ»жү№еҲӨиүІеҪ©пјҢеҸӘдёҚиҝҮжҠҠжҸҸеҶҷеҜ№иұЎиҪ¬еҗ‘дәҶйҮҺиӣ®ж®Ӣжҡҙзҡ„ж®–ж°‘з»ҹжІ»гҖӮдёҺд№ӢзӣёжҜ”пјҢ“иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙ”дёӯзҡ„“зҺ°е®һ”дёҺ“зҘһеҘҮ”пјҢеҲҷдё»иҰҒжқҘиҮӘдәҺдә§з”ҹгҖҒжөҒдј дәҺиҘҝи—ҸеӨ§ең°дёҠзҡ„еҗ„з§Қж°‘й—ҙдј иҜҙе’Ңе®—ж•ҷж•…дәӢпјҢе…¶дёӯеҢ…еҗ«зқҖдёҖе®ҡзҡ„еҺҶеҸІеҶ…ж¶өпјҢдҪҶ并дёҚе…іж¶үжҳҺжҳҫзҡ„ж”ҝжІ»еӣ зҙ гҖӮ“иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙ”дёӯзҡ„дёҖдәӣдҪң家еңЁеҜ№дј з»ҹж–ҮеҢ–еӣ зҙ иҝӣиЎҢиүәжңҜеҢ–еӨ„зҗҶж—¶пјҢд№ҹжҢҒжңүдёҖе®ҡзҡ„жү№еҲӨжҖҒеәҰпјҢдҪҶе…¶жү№еҲӨй”ӢиҠ’й’ҲеҜ№зҡ„жҳҜж°‘ж—Ҹдј з»ҹж–ҮеҢ–дёӯзҡ„жғ°жҖ§жҲҗеҲҶпјҢиҖҢйқһж”ҝжІ»еҶ…е®№гҖӮеҰӮжһңиҜҙжӢүзҫҺйӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үе°ҸиҜҙеңЁйӯ”е№»гҖҒзҘһеҘҮзҡ„иүәжңҜеӨ– иЎЈдёӢеҢ…и•ҙзқҖж·ұеҲ»зҡ„ж”ҝжІ»жү№еҲӨж„Ҹе‘іпјҢиЎЁиҫҫзҡ„жҳҜжӢүзҫҺдҪң家еҜ№йҮҺиӣ®гҖҒж®ӢеҝҚзҡ„жһҒжқғз»ҹжІ»е’Ңд»Ҙж”«еҸ–з»ҸжөҺеҲ©зӣҠдёәзӣ®зҡ„зҡ„ж®–ж°‘з»ҹжІ»зҡ„жҺ§иҜүдёҺжҠЁеҮ»пјӣйӮЈд№ҲпјҢжүҺиҘҝиҫҫеЁғгҖҒиүІжіўгҖҒ马еҺҹзӯүдәәзҡ„е°ҸиҜҙеҲӣдҪңжӣҙеӨҡзҡ„еҲҷжҳҜж–ҮеҢ–жҸҸиҝ°е’Ңи§ӮеҝөиҙЁз–‘пјҢжңүдәӣз”ҡиҮіиҝһж–ҮеҢ–и§ӮеҝөдёҠзҡ„иҙЁз–‘ж„Ҹе‘ійғҪйҡҫд»Ҙи§үеҜҹпјҢд»…д»…еҸӘжҳҜиүәжңҜжҠҖе·§ж–№йқўзҡ„иҝҪж–°йҖҗеҘҮгҖӮ

и°ҲеҸҠ“иҚ’иҜһ”иҝҷдёҖе®ЎзҫҺжҰӮеҝөпјҢдәҢиҖ…д№Ӣй—ҙзҡ„еҢәеҲ«еҲҷжӣҙжҳҜжҳҫиұҒпјҢд№ҹжӣҙеҖјеҫ—иҫЁжһҗгҖҒиҜҙжҳҺгҖӮдёҚйҒ—дҪҷеҠӣең°иЎЁзҺ°еӯҳеңЁзҡ„иҚ’и°¬гҖҒзҺ°е®һзҡ„иҚ’иҜһпјҢд№ғиҮідё–з•ҢеӯҳеңЁзҡ„ж— ж„Ҹд№үе’ҢиҚ’и°¬пјҢеҮ д№ҺжҳҜжүҖжңүиҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰжөҒжҙҫйғҪж¶үеҸҠеҲ°зҡ„иҜқйўҳпјҢеҢәеҲ«д»…д»…еңЁдәҺзЁӢеәҰдёҚеҗҢиҖҢе·ІгҖӮеңЁиҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үдҪң家зҡ„жҖқжғіж„ҸиҜҶйҮҢпјҢиҚ’иҜһжҳҜдё–з•ҢдёҺдәәжң¬иә«еӯҳеңЁзҡ„дёҖдёӘж №жң¬жҖ§зү№еҫҒпјҢиҖҢиҚ’иҜһзҡ„дә§з”ҹж—ўдёҺеӨ–йғЁдё–з•Ңзҡ„йҡҫд»ҘжҺҢжҺ§жңүе…іпјҢд№ҹдёҺдәәдёҺз”ҹдҝұжқҘзҡ„еҗ„з§Қзјәйҷ·жңүе…ігҖӮдәәе°ұз”ҹжҙ»еңЁиҚ’иҜһд№ӢдёӯпјҢжүҖи°“зҡ„ж„Ҹд№үпјҢжүҖи°“зҡ„з»ҲжһҒе…іжҖҖпјҢйғҪжҳҜдёҚеӯҳеңЁзҡ„гҖӮжҠҠиҝҷз§Қи®ӨиҜҶзҗҶеҝөжҺЁеҗ‘жһҒз«Ҝзҡ„жҳҜиҚ’иҜһжҙҫж–ҮеӯҰпјҲиҚ’иҜһжҙҫжҲҸеү§е’Ңй»‘иүІе№Ҫй»ҳе°ҸиҜҙпјүгҖӮ“иҚ’иҜһ”еңЁиҘҝж–№зҺ°д»ЈзӨҫдјҡж–ҮеҢ–иҜӯеўғдёӯеҢ…еҗ«зқҖзү№е®ҡзҡ„еҶ…ж¶өгҖӮйҰ–е…ҲпјҢе®ғж„Ҹе‘ізқҖдё–з•Ңе’Ңдәәз”ҹ并дёҚеғҸдәә们жүҖжғіиұЎзҡ„йӮЈж ·жҳҜжңү秩еәҸзҡ„гҖҒзҗҶжҖ§зҡ„гҖҒеҸҜд»Ҙи®ӨиҜҶзҡ„пјҢиҖҢжҳҜж··д№ұзҡ„гҖҒжҖӘиҜһзҡ„гҖҒж»‘зЁҪзҡ„гҖҒдёҚеҸҜзҹҘзҡ„пјӣе…¶ж¬ЎпјҢе®ғж„Ҹе‘ізқҖдё–з•Ңе’Ңдәәз”ҹжҳҜиҚ’и°¬зҡ„гҖҒжҜ«ж— ж„Ҹд№үзҡ„пјҢз”ҡиҮіжҳҜз»қжңӣзҡ„пјҢ并дёҚеғҸдј з»ҹзҺ°е®һдё»д№үжүҖе‘ҲйңІзҡ„йӮЈж ·пјҢжҳҜжңүж„Ҹд№үзҡ„гҖҒжҳҜе……ж»ЎдәҶеёҢжңӣзҡ„гҖӮиҝҷдёӨдёӘж–№йқўжҳҜеҢ…жӢ¬иҚ’иҜһжҙҫж–ҮеӯҰеңЁеҶ…зҡ„иҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰжңҖдёәж ёеҝғзҡ„ж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өпјҢе®ғ们иҙҜз©ҝдәҺж•ҙдёӘиҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰзҡ„еҸ‘еұ•еҺҶзЁӢпјҢиҖҢдё”иў«дёҚж–ӯејәеҢ–пјҢжңҖз»ҲжҲҗдәҶиҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰзҡ„дёҖдёӘе…ёеһӢзҡ„е®ЎзҫҺзү№еҫҒгҖӮиҝҷз§Қе…ёеһӢзҡ„е®ЎзҫҺзү№еҫҒе…¶е®һиЎЁеҫҒзқҖйғЁеҲҶиҘҝж–№зҺ°д»ЈзҹҘиҜҶеҲҶеӯҗеҜ№дәәз”ҹе’Ңдё–з•ҢжңӘжқҘзҡ„еӨұжңӣпјҢз”ҡиҮіз»қжңӣгҖӮж— и®әжҳҜеҚ•дёӘдҪңе“ҒпјҢеҰӮеҚЎеӨ«еҚЎгҖҒжө·еӢ’зҡ„е°ҸиҜҙгҖҠеҹҺе ЎгҖӢгҖҒгҖҠ第дәҢеҚҒдәҢжқЎеҶӣ规гҖӢпјҢе°ӨеҘҲж–Ҝеә“гҖҒиҙқе…Ӣзү№зҡ„жҲҸеү§гҖҠз§ғеӨҙжӯҢеҘігҖӢгҖҒгҖҠжӨ…еӯҗгҖӢгҖҒгҖҠзӯүеҫ…жҲҲеӨҡгҖӢпјӣиҝҳжҳҜж•ҙдёӘжөҒжҙҫпјҢеҰӮиЎЁзҺ°дё»д№үгҖҒи¶…зҺ°е®һдё»д№үгҖҒеӯҳеңЁдё»д№үгҖҒж–°е°ҸиҜҙгҖҒйӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үзӯүпјҢйғҪж— дёҚеҢ…еҗ«зқҖиҝҷж ·зҡ„е®ЎзҫҺеҶ…ж¶өгҖӮеҸҜд»ҘиҜҙпјҢејәзғҲзҡ„“жӮІи§Ӯдё»д№ү”жғ…з»Әе’Ң“иҷҡж— дё»д№ү”ж„ҸеҝөпјҢжҳҜиҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰиЎЁзҺ°еҮәжқҘзҡ„е“ІеӯҰж„Ҹе‘ігҖӮзӣёжҜ”иҖҢиЁҖпјҢжүҺиҘҝиҫҫеЁғгҖҒиүІжіўгҖҒ马еҺҹзӯүдәәеҲӣдҪңзҡ„“иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙ”жүҖе‘ҲзҺ°еҮәзҡ„“иҚ’иҜһ”жҳҫ然没жңүдёҠиҝ°е®ЎзҫҺеҶ…ж¶өгҖӮдҫқжҚ®з¬”иҖ…зҡ„йҳ…иҜ»з»ҸйӘҢпјҢ“иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙ”дёӯзҡ„“иҚ’иҜһ”дё»иҰҒжҢҮж•…дәӢжғ…иҠӮдёҠзҡ„еҮәдәәж„Ҹж–ҷе’Ңи¶…еҮә常规пјҢиҖҢиҝҷеҫҖеҫҖж—ўдёҺиҘҝи—Ҹе®—ж•ҷж„ҸиҜҶгҖҒе®—ж•ҷдј иҜҙгҖҒж°‘й—ҙе·«жңҜд»ҘеҸҠе…¶д»–е……ж»ЎзҘһеҘҮж„Ҹе‘ізҡ„йЈҺдҝ—д№ жғҜжңүе…іпјҢд№ҹдёҺдҪңиҖ…们иҝҪеҘҮжұӮж–°зҡ„иүәжңҜжҺўзҙўзӯ–з•Ҙжңүе…ігҖӮйүҙдәҺжӯӨпјҢеҜ№“иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙ”жүҖе‘ҲзҺ°еҮәзҡ„иҚ’иҜһзү№еҫҒпјҢжҲ‘们еҸӘиғҪеңЁиҘҝи—Ҹең°еҹҹж–ҮеҢ–гҖҒе®—ж•ҷж–ҮеҢ–иҝҷдёҖиғҢжҷҜдёӢеҠ д»Ҙи®ӨиҜҶпјҢиҖҢдёҚиғҪдёҺиҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰдҪңз®ҖеҚ•жҜ”з…§гҖӮж №жң¬дёҠиҜҙпјҢд»ҘжүҺиҘҝиҫҫеЁғгҖҒиүІжіўзӯүдәәдёәд»ЈиЎЁзҡ„иҘҝи—ҸдҪң家们еҲӣдҪңзҡ„“иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙ”жүҖе‘ҲзҺ°еҮәжқҘзҡ„“иҚ’иҜһ”иҝҷдёҖе®ЎзҫҺзү№еҫҒпјҢжҳҜеңЁиҘҝи—Ҹе®—ж•ҷж–ҮеҢ–гҖҒең°еҹҹж–ҮеҢ–зҡ„еҪұе“ҚдёӢпјҢеҲӣдҪңиҖ…дёҺеӨ–йғЁдё–з•Ңе»әз«Ӣиө·жқҘзҡ„дёҖз§Қж„ҹеҸ—гҖҒи®ӨзҹҘе…ізі»пјҢд»ҘеҸҠеңЁиҝҷз§Қж„ҹеҸ—гҖҒи®ӨзҹҘе…ізі»зҡ„ж”Ҝй…ҚдёӢеҪўжҲҗзҡ„еҝғзҗҶж„ҸиҜҶе’ҢжҖқз»ҙж–№ејҸгҖӮдёәдәҶжӣҙдёәжңүеҠӣең°иҜҙжҳҺй—®йўҳ,жҲ‘们 дёҚеҰЁд»Ҙ“иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙ”дҪң家зҫӨдёӯжңҖе…·д»ЈиЎЁжҖ§зҡ„жүҺиҘҝиҫҫеЁғзҡ„е°ҸиҜҙгҖҠдё–зәӘд№ӢйӮҖгҖӢдёәдҫӢзЁҚдҪңеҲҶжһҗгҖӮгҖҠдё–зәӘд№ӢйӮҖгҖӢиў«дёҖдәӣи®әиҖ…з§°дёә“еҰӮйӯ”д№Ӣж–Ү”гҖӮВӮдҪ•д»ҘеҰӮжӯӨпјҢи®әиҖ…и®ӨдёәжүҺиҘҝиҫҫеЁғжҠҠиҜ»иҖ…еёҰиҝӣдәҶдёҖдёӘжү‘жң”иҝ·зҰ»гҖҒеҢӘеӨ·жүҖжҖқзҡ„иүәжңҜдё–з•ҢгҖӮ并и®ӨдёәиҝҷдёӘдё–з•Ңе…¶е®һжҳҜеҜ№зҺ°д»Јдәәзҡ„еӯҳеңЁеӨ„еўғзҡ„е…іеҲҮе’Ңз”ҹеӯҳеӣ°еўғзҡ„жІүжҖқгҖӮиҝҷж ·зҡ„и§ЈиҜ»ж”ҫеңЁиҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үжҖқжғіиғҢжҷҜдёӯд№ҹи®ёжңүе…¶йҒ“зҗҶпјҢдҪҶзҪ®дәҺиҘҝи—Ҹең°еҹҹж–ҮеҢ–иғҢжҷҜдёӢпјҢйҡҫе…Қжңүзүөејәйҷ„дјҡд№Ӣе«ҢгҖӮеңЁз¬”иҖ…зңӢжқҘпјҢжүҺиҘҝиҫҫеЁғеңЁжӯӨе°ҸиҜҙдёӯеҖҹз”Ёи—Ҹдј дҪӣж•ҷдёӯ“з”ҹе‘ҪиҪ®еӣһ”зҡ„е®—ж•ҷж–ҮеҢ–и§Ӯеҝөе’Ңж°‘ж—ҸжҖқз»ҙжЁЎејҸпјҢеңЁзҺ°д»ЈзӨҫдјҡиғҢжҷҜдёӢжһ„е»әдәҶдёҖдёӘз”ҹе‘ҪиҪ®еӣһзҡ„жҖӘиҜһиүәжңҜдё–з•ҢгҖӮе°ҸиҜҙзҡ„ж•…дәӢжғ…иҠӮеӨ§иҮҙжҳҜиҝҷж ·зҡ„пјҡеҺҶеҸІеӯҰ家еҠ еӨ®зҸӯдё№йӮҖиҜ·жЎ‘жқ°еҸӮеҠ иҮӘе·ұзҡ„е©ҡзӨјпјҢдҪҶжЎ‘жқ°еҚҙ“иҜҜе…Ҙжӯ§йҖ””пјҢз©ҝи¶Ҡж—¶е…үйҡ§йҒ“жқҘеҲ°дәҶеҠ еӨ®зҸӯдё№зҡ„еүҚдё–пјҢдәҺжҳҜеҘҮжҖӘзҡ„дәӢжғ…еҸ‘з”ҹдәҶ——еҺҶеҸІеӯҰ家еҠ еӨ®зҸӯдё№еҸҳжҲҗдәҶеә„еӣӯе°‘зҲ·жЎ‘е Ҷ•еҠ еӨ®зҸӯдё№пјҢе©ҡзӨјзҺ°еңәеҸҳжҲҗдәҶеӣҡзүўгҖӮжЎ‘жқ°еңЁжј«й•ҝзҡ„зӯүеҫ…дёӯйҖҗжёҗеҸҳиҖҒпјҢиҝ”еӣһеҲ°дәҶеҘідәәзҡ„еӯҗе®«дёӯпјҢеҺҹжң¬еҺ»еҸӮеҠ е©ҡзӨјзҡ„жЎ‘жқ°зӯүжқҘзҡ„жҳҜд»–еҚіе°ҶиҪ®еӣһиҪ¬дё–зҡ„ж—¶еҲ»гҖӮзӣёеҜ№еӨ–еңЁзҡ„е®ўи§ӮзҺ°е®һиҖҢиЁҖпјҢиҝҷж— з–‘жҳҜдёҖдёӘиҚ’иҜһгҖҒзҘһеҘҮзҡ„ж•…дәӢпјҢеӣ дёә科еӯҰи®ӨиҜҶе‘ҠиҜүжҲ‘们пјҢеңЁзҺ°е®һз”ҹжҙ»дёӯпјҢиҝҷж ·зҡ„ж•…дәӢж— и®әеҰӮдҪ•йғҪжҳҜдёҚеҸҜиғҪеҸ‘з”ҹзҡ„гҖӮеӣ жӯӨпјҢеҜ№дәҺжҲ‘们з»ҸйӘҢзқҖзҡ„е®ўи§ӮзҺ°е®һжқҘиҜҙпјҢе®ғзҡ„зЎ®жҳҜ“еҢӘеӨ·жүҖжҖқ”зҡ„гҖӮдҪҶеҪ“жҲ‘们з©ҝи¶ҠзҺ°е®һзҡ„еұҸйҡңпјҢиҝӣе…Ҙи—Ҹж°‘ж—Ҹзҡ„еҝғзҗҶж„ҸиҜҶпјҢе°ұдјҡеҸ‘зҺ°е®ғзҡ„еҸ‘з”ҹе®һеңЁжҳҜеӨӘжӯЈеёёдәҶпјҢж·ұеҸ—з”ҹе‘ҪиҪ®еӣһи§ӮеҝөеҪұе“Қзҡ„и—Ҹж—Ҹж°‘дј—еҫҲеӨҡж—¶еҖҷе…¶е®һе°ұжҳҜиҝҷж ·жҖқз»ҙзҡ„гҖӮеҰӮжһңжҲ‘们жҠҠжҠҪиұЎзҡ„еҝғзҗҶдё–з•Ңд№ҹеҪ“дҪңдёҚеҗҢдәҺеӨ–еңЁе®ўи§ӮзҺ°е®һзҡ„еҸҰдёҖз§Қ“зҺ°е®һ”зҡ„иҜқпјҢйӮЈд№ҲпјҢгҖҠдё–зәӘд№ӢйӮҖгҖӢе°ҶдёҚеҶҚжҳҜ“еҰӮйӯ”д№Ӣж–Ү”пјҢе®ғд№ҹдёҚжҳҜдёҖдёӘ“еҢӘеӨ·жүҖжҖқ”зҡ„дё–з•ҢпјҢиҖҢжҳҜдёҖдёӘе®һе®һеңЁеңЁзҡ„“еҝғзҗҶзҺ°е®һдё–з•Ң”гҖӮжҜ«ж— з–‘й—®пјҢдёӨз§ҚзҺ°е®һжҳҜдёҚеҗҢзҡ„пјҢеүҚдёҖз§ҚзҺ°е®һжҳҜжҲ‘们жүҖйқўеҜ№зҡ„е®ўи§Ӯдё–з•ҢпјҢеҗҺдёҖз§Қ“зҺ°е®һ”жҳҜдҪң家дҫқжҚ®дәә们зҡ„еҝғзҗҶж„ҸиҜҶжһ„е»әзҡ„иүәжңҜдё–з•ҢгҖӮе°ҸиҜҙзҡ„иҚ’иҜһгҖҒзҘһеҘҮжқҘиҮӘдёӨз§ҚзҺ°е®һеҜ№жҜ”еҗҺеҪўжҲҗзҡ„е·ЁеӨ§еҸҚе·®гҖӮеҸҚе·®еҪўжҲҗзҡ„еӨ§иҮҙйҖ»иҫ‘жҳҜпјҢжҲ‘们зҡ„йҳ…иҜ»жҳҜд»ҘзҺ°е®һдё–з•Ңзҡ„е®ўи§ӮеӯҳеңЁдёәж ·жң¬зҡ„пјҢжҲ‘们зҡ„еҲӨж–ӯжҳҜд»Ҙ“科еӯҰ”ж„ҸиҜҶдёәж ҮеҮҶзҡ„пјӣдҪҶжүҺиҘҝиҫҫеЁғзҡ„еҲӣдҪңжҳҜд»Ҙи—Ҹж°‘ж—ҸжҪңеңЁзҡ„еҝғзҗҶж„ҸиҜҶе’ҢжҖқз»ҙжЁЎејҸдёәдҫқжҚ®зҡ„пјҢд»–зҡ„иүәжңҜдё–з•Ңзҡ„иҝҗиЎҢйҖ»иҫ‘жҳҜе»әз«ӢеңЁи—Ҹдј дҪӣж•ҷж–ҮеҢ–еҝғзҗҶзҡ„еҹәзЎҖдёҠзҡ„гҖӮдёӨз§ҚжңүзқҖдёҚеҗҢзҡ„иҝҗиЎҢйҖ»иҫ‘е’ҢиҜ„еҲӨж ҮеҮҶзҡ„дё–з•ҢзӣёеҜ№иҖҢз«ӢпјҢ“зҘһеҘҮгҖҒиҚ’иҜһ”зҡ„е®ЎзҫҺж•Ҳжһңзҡ„дә§з”ҹд№ҹе°ұжҲҗдәҶдёҖз§Қеҝ…然гҖӮ

з”ұдёҠиҝ°ең°иҫЁжһҗеҸҜзҹҘпјҢеҗҢж ·жҳҜ“зҘһеҘҮгҖҒйӯ”е№»гҖҒиҚ’иҜһ”зҡ„е®ЎзҫҺйЈҺж јпјҢ“иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙ”дёҺиҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰжҳҜжңүзқҖж №жң¬жҖ§зҡ„е·®ејӮзҡ„гҖӮеҰӮжһңжҲ‘们еҶҚзЁҚдҪңж·ұе…ҘпјҢжҺўз©¶дёҖдёӢиҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰжөҒжҙҫдёӯ“зҘһеҘҮгҖҒйӯ”е№»гҖҒиҚ’иҜһ”зү№еҫҒдә§з”ҹзҡ„е“ІеӯҰж №жәҗгҖҒжҖқжғіеҠЁеӣ е’ҢзӨҫдјҡеҺҶеҸІиғҢжҷҜпјҢиҫЁжһҗдёҖдёӢеҲӣдҪңиҖ…е®Ўи§ҶеӨ–йғЁдё–з•Ңзҡ„дё»и§ӮжҖҒеәҰпјҢе°ұдјҡеҜ№дәҢиҖ…д№Ӣй—ҙеӯҳеңЁзҡ„е·®ејӮжңүжӣҙдёәжё…жҷ°зҡ„и®ӨиҜҶгҖӮ

дј—жүҖе‘ЁзҹҘпјҢиҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰжөҒжҙҫдә§з”ҹзҡ„е“ІеӯҰж №жәҗжҳҜиҘҝж–№зҺ°д»ЈйқһзҗҶжҖ§дё»д№үгҖӮиҮӘеҚҒд№қдё–зәӘдёӯеҗҺжңҹејҖе§ӢпјҢиҘҝж–№е“ІеӯҰз•Ңе°ұйҖҗжёҗиў«еҸҚзҗҶжҖ§дё»д№үзҡ„йқһзҗҶжҖ§жҖқжҪ®жүҖжё—йҖҸгҖҒйў иҰҶпјҢд»ҺеҸ”жң¬еҚҺзҡ„е”Ҝж„Ҹеҝ—и®әеҲ°е°јйҮҮзҡ„жқғеҠӣж„Ҹеҝ—и®әпјҢд»ҺжҹҸж јжЈ®зҡ„з”ҹе‘Ҫе“ІеӯҰпјҢеҲ°еј—жҙӣдјҠеҫ·зҡ„зІҫзҘһеҲҶжһҗзҗҶи®әпјҢеҶҚеҲ°иҗЁзү№гҖҒеҠ зјӘзҡ„еӯҳеңЁдё»д№үпјҢиҘҝж–№зҺ°д»Је“ІеӯҰд»ҘйқһзҗҶжҖ§дёәж——еёңпјҢд»Һеҗ„дёӘж–№йқўеҜ№еңЁиҝҮеҺ»дёҖзӣҙеҚ дё»жөҒең°дҪҚзҡ„зҗҶжҖ§е“ІеӯҰеұ•ејҖдәҶе…Ёйқўзҡ„еЈ°и®ЁдёҺйў иҰҶгҖӮе°Ҫз®ЎиҜёеӨҡзҡ„йқһзҗҶжҖ§и§ӮеҝөеңЁе…·дҪ“зҡ„иЎЁиҝ°дёҠеҗ„жңүдҫ§йҮҚпјҢдҪҶеңЁд»ҘдёӢеҮ дёӘж–№йқўеҚҙжҳҜж®ҠйҖ”еҗҢеҪ’зҡ„гҖӮдёҖгҖҒдё–з•ҢжҳҜж— з§©еәҸзҡ„ж··д№ұжҖ§еӯҳеңЁпјӣдәҢгҖҒеҝғзҒөдё–з•ҢжҳҜе”ҜдёҖзңҹе®һзҡ„дё–з•ҢпјҢдәәзҡ„еҶ…еҝғеҶІеҠЁжүҚжҳҜеҶіе®ҡдәәзҡ„иЎҢдёәжҙ»еҠЁзҡ„ж №жң¬еҠЁеӣ пјӣдёүгҖҒдәәзұ»ж¬Іжңӣж°ёж— жӯўе°ҪпјҢдҪҶдәәзұ»ж°ёиҝңд№ҹж— жі•ж»Ўи¶іиҮӘиә«зҡ„йңҖжұӮпјҢеӣ жӯӨдәәзҡ„еӯҳеңЁжҳҜиҚ’и°¬зҡ„гҖҒз—ӣиӢҰзҡ„пјӣеӣӣгҖҒдәәзұ»ж°ёиҝңйғҪж— жі•жӢҜж•‘иҮӘе·ұпјҢд№ҹж— жі•жӢҜж•‘дё–з•ҢпјҢжӮІи§Ӯдё»д№үжҳҜдәәзұ»зҡ„е®ҝе‘ҪгҖӮиҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰе°ұжҳҜеңЁиҝҷж ·зҡ„е“ІеӯҰжҖқжҪ®дёӯдә§з”ҹзҡ„пјҢиҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үдҪң家е°ұжҳҜеҗ®еҗёзқҖиҝҷж ·зҡ„жҖқжғід№іжұҒи®ӨиҜҶзӨҫдјҡгҖҒж„ҹжӮҹз”ҹе‘ҪпјҢ然еҗҺиҝӣиЎҢж–ҮеӯҰеҲӣдҪңзҡ„гҖӮ他们攫еҸ–зҙ жқҗзҡ„зҡ„зҺ°е®һеҹәзЎҖжҳҜиҘҝж–№зҺ°д»ЈзӨҫдјҡпјҢе…¶е…ёеһӢеҪўжҖҒжҳҜдёӨж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҳз»ҷиҘҝж–№дё–з•ҢеёҰжқҘзҡ„жҜҒзҒӯжҖ§зҡ„еҲӣдјӨе’Ңеҗ„з§Қж— жі•и§ЈеҶізҡ„зҹӣзӣҫеҶІзӘҒгҖӮиҮідәҺжӢүзҫҺйӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үпјҢдҪң家们иҷҪ然没жңүеғҸ欧зҫҺзҺ°д»Јдё»д№үдҪң家йӮЈж ·з»ҸеҺҶиЎҖи…Ҙзҡ„жҲҳзҒ«зғҹдә‘пјҢдҪҶдёӨж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҳжүҖжҝҖеҸ‘зҡ„ж°‘ж—ҸзӢ¬з«Ӣи§Јж”ҫжҲҳдәүеҗҢж ·и®©д»–д»¬ж„ҹеҸ—еҲ°дәҶжҲҳдәүзҡ„жғЁзғҲдёҺдәәжҖ§зҡ„жҡҙжҲҫпјҢиҖҢ他们жүҖйқўеҜ№зҡ„йҮҺиӣ®жҡҙжҲҫзҡ„ж®–ж°‘з»ҹжІ»е’Ңж®Ӣжҡҙзҡ„жһҒжқғз»ҹжІ»пјҢд№ҹдҪҝ他们еҜ№зҺ°е®һдё–з•Ңж„ҹеҲ°жҒҗжғ§гҖҒз»қжңӣгҖӮеңЁжӯӨз§ҚжҖқжғіж–ҮеҢ–иҜӯеўғе’ҢзӨҫдјҡеҺҶеҸІзҺҜеўғдёӯдә§з”ҹзҡ„иҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰе’ҢжӢүзҫҺйӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үпјҢиҮӘ然дёҚеҸҜйҒҝе…Қең°з”ЁйқһзҗҶжҖ§зҡ„ж–№ејҸжқҘиЎЁзҺ°и„Ҷејұз”ҹе‘Ҫзҡ„еӯҳеңЁд№ұиұЎпјҢе…¶е®ЎзҫҺзү№еҫҒд№ҹе°ұе…ҲеӨ©ең°зғҷдёҠдәҶйқһзҗҶжҖ§еҚ°и®°гҖӮжҜ«ж— з–‘й—®пјҢиҝҷз§ҚйқһзҗҶжҖ§еҚ°и®°дёҺеҲӣдҪңиҖ…еҜ№зҺ°е®һеӯҳеңЁзҡ„еҲҮе®һдҪ“йӘҢжңүзқҖиЎҖиӮүиҲ¬зҡ„дәІзјҳе…ізі»пјҢдәҢиҖ…жҳҜж— жі•еүҘзҰ»зҡ„гҖӮеҸҚи§Ӯ“иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙ”жүҖдә§з”ҹзҡ„ж–ҮеҢ–иҜӯеўғе’ҢзӨҫдјҡзҺҜеўғпјҢйҷӨдәҶиҘҝж–№ж–ҮеӯҰжҖқжҪ®зҡ„еҪұе“Қе’Ңең°еҹҹж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–иғҢжҷҜд№ӢеӨ–пјҢе№¶ж— е…¶д»–зӨҫдјҡжҖ§гҖҒеҺҶеҸІжҖ§зҡ„еӨҚжқӮеҠЁеӣ гҖӮдҪң家们зҡ„иүәжңҜиҝҪжұӮжӣҙеӨҡең°дҪ“зҺ°зҡ„жҳҜеҲӣдҪңиҖ…们зӘҒз ҙж—§зҡ„ж–ҮеӯҰи—©зҜұпјҢиЎЁиҫҫеҲӣж–°ж„Ҹж„ҝзҡ„зҫҺеӯҰиҜүжұӮгҖӮдёӨзӣёеҜ№жҜ”пјҢжҲ‘们е°ұдјҡеҸ‘зҺ°пјҢеңЁзӣёеҗҢзҡ„е®ЎзҫҺйЈҺиІҢдёӯпјҢе…¶е®һжҪңи—ҸзқҖе·®ејӮжһҒеӨ§зҡ„ж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өе’Ңе®ЎзҫҺеҶ…и•ҙгҖӮе°ұеҲӣдҪңдё»дҪ“дёҺдҪңе“Ғе®ЎзҫҺж•Ҳжһңдә§з”ҹзҡ„еҶ…еңЁе…ізі»жқҘзңӢпјҢжҲ‘们д№ҹи®ёеҸҜд»ҘиҜҙпјҢиҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰжөҒжҙҫдёӯзҡ„“зҘһеҘҮгҖҒйӯ”е№»гҖҒиҚ’иҜһ”жҳҜжқҘиҮӘеҲӣдҪңиҖ…“з”ҹе‘ҪдҪ“йӘҢеұӮйқў”зҡ„е®ЎзҫҺж•ҲжһңпјӣиҖҢ“иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙ”дёӯзұ»дјјзҡ„е®ЎзҫҺж•ҲжһңеҫҲеӨ§зЁӢеәҰдёҠд»…д»…дә§з”ҹдәҺиүәжңҜиЎЁзҺ°зҡ„жҠҖжңҜеұӮйқўгҖӮиҝӣиҖҢиЁҖд№ӢпјҢиҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰдёӯзҡ„“зҘһеҘҮгҖҒйӯ”е№»гҖҒиҚ’иҜһ”пјҢе°Өе…¶жҳҜ“иҚ’иҜһ”пјҢжҳҜдёҖз§Қе…·жңүе“ІеӯҰж„Ҹе‘ізҡ„е®ЎзҫҺдҪ“йӘҢпјҢжҳҜеҲӣдҪңиҖ…们еҜ№зӨҫдјҡгҖҒдәәз”ҹпјҢд№ғиҮіж•ҙдёӘе®Үе®ҷеӯҳеңЁзҠ¶еҶөе’ҢиҝҗиЎҢж–№ејҸзҡ„е“ІзҗҶжҖ§жҖқиҖғеңЁж–ҮеӯҰдёӯзҡ„е®ЎзҫҺеҸҚжҳ пјӣиҖҢ“иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙ”дёӯзҡ„“зҘһеҘҮгҖҒйӯ”е№»гҖҒиҚ’иҜһ”зӯүеҲҷжӣҙеӨҡзҡ„жҳҜдҪң家иҮӘи§үзҡ„ж–ҮдҪ“ж„ҸиҜҶеңЁж–ҮеӯҰе®һи·өдёӯзҡ„иҗҪе®һдёҺеҪ°жҳҫгҖӮдёҖиЁҖд»Ҙи”Ҫд№ӢпјҢиҘҝж–№зҺ°д»Јдё»д№үж–ҮеӯҰдёӯ“зҘһеҘҮгҖҒйӯ”е№»гҖҒиҚ’иҜһ”зҡ„е®ЎзҫҺе“ҒиҙЁеҫҲеӨ§зЁӢеәҰдёҠжәҗиҮӘдәҺеҲӣдҪңиҖ…зҡ„зІҫзҘһжғ…ж„ҹпјҲд№ҹйғЁеҲҶең°еҢ…еҗ«еҲӣдҪңжҠҖе·§ж–№йқўзҡ„еҲӣж–°еҶІеҠЁпјүпјҢиҖҢ“иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙ”жүҖе‘ҲзҺ°еҮәзҡ„зӣёдјјзҡ„е®ЎзҫҺйЈҺиІҢеҲҷеҫҲеӨ§зЁӢеәҰдёҠдә§з”ҹдәҺдҪң家们еҜ№зҺ°д»ЈиүәжңҜиЎЁзҺ°жҠҖе·§зҡ„жҲҗеҠҹиҝҗз”ЁгҖӮ

жіЁ йҮҠпјҡ

ВҒ1 жңұжҷҜеҶ¬пјҡгҖҠйӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үгҖҒ“зҘһеҘҮзҡ„зҺ°е®һ”дёҺи¶…зҺ°е®һдё»д№үгҖӢпјҢгҖҠжңӘжқҘдё»д№үгҖҒи¶…зҺ°е®һдё»д№үгҖҒйӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үгҖӢпјҢжҹід№қйёЈдё»зј–пјҢ第425йЎөпјҢдёӯеӣҪзӨҫдјҡ科еӯҰеҮәзүҲзӨҫ,1987е№ҙзүҲгҖӮ

ВӮ2 еј еҶӣпјҡгҖҠ<дё–зәӘд№ӢйӮҖ>еҰӮйӯ”д№Ӣж–ҮгҖӢпјҢгҖҠиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰгҖӢ1988е№ҙ第9жңҹгҖӮ

еҺҹиҪҪгҖҠж°‘ж—Ҹж–ҮеӯҰз ”з©¶гҖӢ2015е№ҙ第4жңҹ

дҪңиҖ…з®Җд»Ӣпјҡ

дәҺе®ҸпјҢеҘіпјҢж–ҮеӯҰеҚҡеЈ«пјҢиҘҝи—Ҹж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰж–ҮеӯҰйҷўеүҜж•ҷжҺҲгҖӮ

иғЎжІӣиҗҚпјҢз”·пјҢж–ҮеӯҰеҚҡеЈ«пјҢиҘҝи—Ҹж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰж–ҮеӯҰж•ҷжҺҲгҖӮ