河西走廊东起甘肃永登乌鞘岭,西至甘肃、新疆两省区交界处的星星峡,绵延上千公里,是连接中原与西部边陲的交通要道,也是丝绸之路的咽喉要道。

历史上,河西走廊是我国佛教盛行较早的地区,佛教文化高度发达。汉代,佛教沿丝绸之路传入该地并逐渐发展。十六国时期,河西走廊一带政治稳定,人民安居乐业,统治阶级亦扶持佛教,佛教香火不断,该地成为当时的佛教中心之一。唐朝时期的河西走廊佛教尤为发达,唐末五代时期张义潮、甘州(今甘肃张掖)回鹘等政权的统治者大力提倡和扶持佛教。这为藏传佛教在河西走廊的传播奠定了坚实的基础。另外,吐蕃王朝曾长期统治此地,这里深受藏族文化的影响。吐蕃的许多高僧曾在河西走廊传法。直到吐蕃王朝灭亡后,吐蕃大译师管·法成依然在河西走廊的敦煌、张掖等地传教、译经。对后弘期藏传佛教复兴作出巨大贡献的喇钦·公巴饶赛也曾到过河西走廊学法。史载,喇钦·公巴饶赛“在受比丘戒以后,由北去甘州,从皋绒僧格扎巴学律藏和四部阿含及其注释”。

西夏王朝曾统治河西走廊长达200年,其对藏传佛教在河西走廊的传播与发展起了重要的推动作用。西夏王朝推崇佛教,在其中后期时,藏传佛教盛行,“藏传佛教在西夏的发展大抵以河西走廊为重点,并逐渐向西夏腹地今宁夏一带延伸。”西夏与藏传佛教的关系非常紧密,“西夏在宗教信仰上保持着与其它藏族地区的一致性。西夏从王室到臣民都笃信藏传佛教,而且占统治地位的是藏传佛教。”藏文史书载,西夏国王特胡曾派遣使者到西藏楚布寺迎请噶玛噶举派的创始人都松钦巴到西夏传法,都松钦巴未赴,派遣其弟子格西藏波瓦代替他前往,格西藏波瓦被西夏王尊为上师。

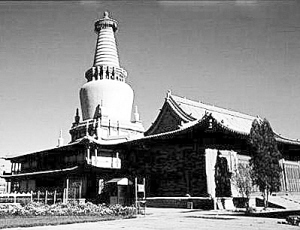

藏传佛教传入河西走廊后迅速发展,在当地佛教中逐渐占据主导地位。著名考古学家史岩在考察了张掖马蹄寺后指出,“大致西夏时代是一个转折点,那时的造像已可发现很多密宗的成分。元代开始出现了藏传佛教的艺术形式,直到近代继续不衰。”藏传佛教在武威、张掖、酒泉、敦煌一带都有传播,河西走廊许多石窟中都有西夏时期的佛像、供养人画像等,其中不乏藏传佛教的内容。凉州是西夏的第二大都会,这里寺庙林立,僧徒遍地,西夏在此设立译场,对寺院进行过大规模修葺。西夏从1198年开始修建大佛寺(位于今甘肃省张掖城西南隅),历时5载,至1103年竣工,其寺初名为迦叶如来寺。大佛寺建成后,西夏皇太后粱氏曾在此设道场,大做斋会。西夏还在此设有译场,翻译藏传佛教经典等。

元代藏传佛教萨迎派和噶举派在河西走廊得到了较大的发展。元朝时期,西藏的许多高僧到河西传教,尤其是萨迦·班智达(即萨班)的凉州之行。他在凉州的五六年间,主持修(扩)建了凉州四部寺(白塔寺、莲花山寺、海藏寺、金塔寺),又在今永登县连城石屏山修建萨迦静修院,在今安远镇创建极乐寺。此外,一些寺院由于受萨班的影响而改宗萨迦派,如今肃南的马蹄寺、文殊寺(原属汉传佛教寺院)等。萨班之后,忽必烈尊八思巴为帝师,更加推崇萨迦派,八思巴也曾在河西走廊等地传教。由于萨班等高僧的传教活动,加之元初统治者的提倡和扶持,元朝时期的藏传佛教在河西走廊得到了迅速传播和发展,萨迦派的一些寺院已颇具规模。

除萨迦派外,噶举派也在河西盛传。噶玛噶举第二世活佛噶玛拔协曾到河西走廊一带传教。噶玛拔协在当时宗教界享有很高的声誉,忽必烈曾邀请他与八思巴一同为其讲经。继噶玛拔协之后,噶玛噶举第四世活佛如贝多吉也被邀请到内地传法,但最终因水土不服而被召回。