дё»еҠһж–№еҸҠеҳүе®ҫдёәеұ•и§ҲжҸӯеҢҫпјҡеҲҳжө·зІҹзҫҺжңҜйҰҶ

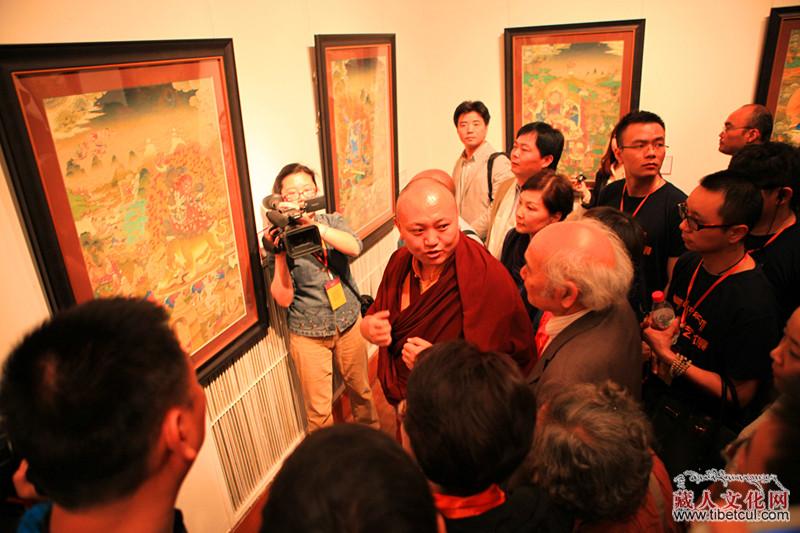

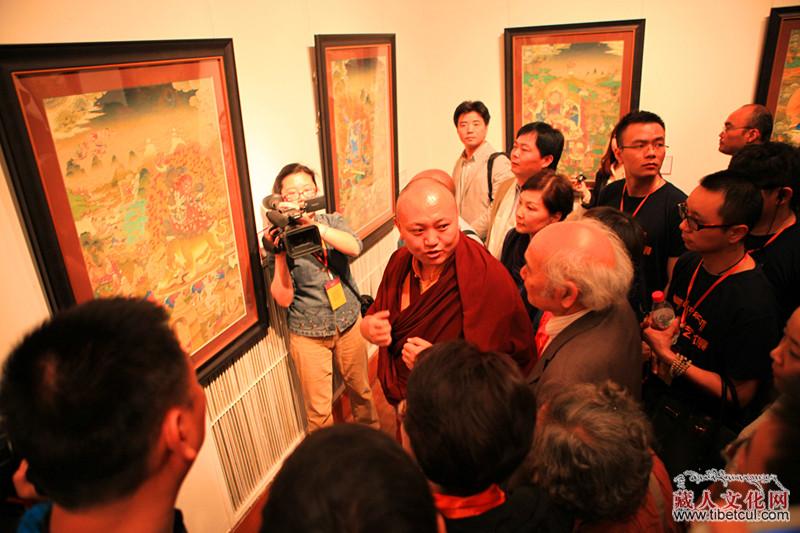

В В В В В В В иҝ‘е№ҙжқҘпјҢи§үеӣҠж–ҮеҢ–еҸ—еҲ°дәҶеӣҪ家еҗ„зә§ж–ҮеҢ–йғЁй—Ёзҡ„й«ҳеәҰйҮҚи§ҶпјҢи§үеӣҠе”җеҚЎзҡ„е§ҠеҰ№иүәжңҜвҖ”вҖ”и§үеӣҠжўөйҹіе·Із»Ҹиў«еӣҪеҠЎйҷўе…¬еёғдёә第дёүжү№еӣҪ家зә§йқһйҒ—дҝқжҠӨеҗҚеҪ•гҖӮдёәжӣҙеҘҪең°дј жүҝе’ҢдҝқжҠӨи§үеӣҠе”җеҚЎиүәжңҜпјҢејҳжү¬дёӯеҚҺдјҳз§Җдј з»ҹж–ҮеҢ–пјҢз”ұдёӯеҚҺж–ҮеҢ–дҝғиҝӣдјҡгҖҒеҚҺдёңеёҲиҢғеӨ§еӯҰиүәжңҜз ”з©¶жүҖгҖҒеҲҳжө·зІҹзҫҺжңҜйҰҶдё»еҠһе’ҢйӘҸеҗҲйӣҶеӣўгҖҒжЎ‘иҫҫдј еӘ’гҖҒиңҖеұұдј еӘ’жүҝеҠһзҡ„вҖңжҙҒеҮҖзІҫеҫ®вҖ”вҖ”и§үеӣҠвҖўе”җеҚЎиүәжңҜеұ•вҖқ2012е№ҙ5жңҲ4ж—ҘиҮі8ж—ҘеңЁдёҠжө·еёӮеҲҳжө·зІҹзҫҺжңҜйҰҶејҖеұ•пјҢиүәжңҜеұ•еҗёеј•дәҶдј—еӨҡж–ҮеҢ–з•ҢгҖҒзҫҺжңҜз•ҢгҖҒи—ҸеӯҰз•ҢгҖҒж°‘дҝ—з•Ңзҡ„йўҶеҜјгҖҒ专家гҖҒеӯҰиҖ…е’ҢиүәжңҜзҲұеҘҪиҖ…зҡ„и§ӮзңӢгҖӮ

В В В В В В В з”ұдәҺи§үеӣҠж•ҷжҙҫзҙ д»Ҙжё…еҮҖдё“дҝ®дёәж—Ёи¶ЈпјҢеҫҲе°‘зүөж¶үдё–дҝ—дәӢеҠЎпјҢеӣ жӯӨдё–дәәеҜ№и§үеӣҠеҺҶд»Јй«ҳеғ§дҝ®иЎҢжүҖиЎҚз”ҹеҮәиүәжңҜвҖ”вҖ”е”җеҚЎгҖҒжўөйҹігҖҒйӣ•еЎ‘гҖҒи—ҸеҢ»иҚҜзӯүдёҚз”ҡдәҶи§ЈгҖӮиҝ‘еҚғе№ҙдёӯпјҢйҷӨдәҶе°‘ж•°жөҒж•ЈдәҺж°‘й—ҙе’Ңжө·еӨ–пјҢи§үеӣҠе”җеҚЎеҮ д№Һд»ҺжңӘзҰ»ејҖиҝҮеәҷе®Үе’ҢдҪӣе ӮпјҢд№ҹд»ҺжңӘиў«дё–й—ҙжүҖзһ»д»°гҖӮеӣ жӯӨжӯӨж¬Ўеұ•и§ҲпјҢд№ҹжҳҜи§үеӣҠе”җеҚЎеҶҚж¬Ўиө°иҝӣз№ҒеҚҺйғҪеёӮпјҢе°Ҷд»Ҙе…¶жӮ д№…зҡ„еҺҶеҸІгҖҒзІҫж№ӣзҡ„з”»жҠҖпјҢд»ҘеҸҠе…¶дёӯи•ҙеҗ«зҡ„ж·ұйӮғе№ҝеҚҡзҡ„дҪӣжі•жҖқжғіпјҢз»ҷйғҪеёӮдёӯзҡ„дәә们еёҰжқҘдёҖд»ҪиүәжңҜзҡ„дә«еҸ—е’ҢеҝғзҒөзҡ„жҙ—ж¶ӨгҖӮи§үеӣҠжҙҫеҳүйҳід№җдҪҸжі•дё»дәІдёҙзҺ°еңәдёәејҖ幕ејҸжҸӯзүҢгҖӮд»–иЎЁзӨәпјҢвҖңе”җеҚЎвҖқ(Thangka)жҳҜжҲ‘еӣҪи—Ҹең°зӢ¬зү№зҡ„з»ҳз”»иүәжңҜпјҢеңЁе…¶дёҠеҚғе№ҙзҡ„дј жүҝеҺҶеҸІдёӯпјҢеҗёж”¶гҖҒиһҚеҗҲдәҶжұүгҖҒи—ҸгҖҒеҚ°еәҰгҖҒе°јжіҠе°”зӯүеӨҡз§Қең°еҹҹж–ҮеҢ–зҡ„иүәжңҜе…ғзҙ пјҢеҸ‘еұ•жҲҗдёәжһҒе…·йӣӘеҹҹзү№иүІе’Ңе®ЎзҫҺд»·еҖјзҡ„иүәжңҜеҪўејҸпјҢеңЁдё–з•Ңз»ҳз”»иүәжңҜж®ҝе ӮдёӯеҚ жңүйҮҚиҰҒзҡ„ең°дҪҚпјҢиў«иҒ”еҗҲеӣҪж•ҷ科ж–Үз»„з»Үи®Өе®ҡдёәвҖңдё–з•Ңйқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§вҖқпјҢ д»–еҚҒеҲҶж„ҹжҒ©жңүжңәдјҡдёҺдёҠжө·и§Ӯдј—еҲҶдә«е”җеҚЎд№ӢзҫҺгҖӮ

В В В В В В В и§үеӣҠжҙҫдёәи—Ҹдј дҪӣж•ҷдә”еӨ§ж•ҷжҙҫд№ӢдёҖпјҢд»ҘжҖқжғіи§Ғең°зІҫж·ұгҖҒдё“жіЁзҰ…дҝ®е®һиҜҒиҖҢи‘—з§°пјҢе…¶жҖқжғід»ҘдҪӣжі•дәҶд№үеӨ§дёӯи§ӮвҖңд»–з©әи§ҒвҖқдёәдё»ж—ЁпјҢдҝ®иЎҢд»ҘеҜҶд№ҳж—¶иҪ®йҮ‘еҲҡдёәж ёеҝғпјҢеңЁи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҺҶ еҸІдёҠе…·жңүж·ұиҝңеҪұе“ҚгҖӮдё–дәәзҶҹжӮүзҡ„ж–ҮеҢ–з¬ҰеҸ·вҖңйҰҷж јйҮҢжӢүвҖқеҚіжәҗдәҺи§үеӣҠж—¶иҪ®йҮ‘еҲҡж•ҷжі•дёӯзҡ„вҖңйҰҷе·ҙжӢүвҖқеҮҖеңҹпјҢи—Ҹең°жүҖжІҝз”Ёзҡ„дҪӣж•ҷеҺҶз®—еҚіж—¶иҪ®еҺҶз®—гҖӮжӯӨеӨ–пјҢи§үеӣҠж–ҮеҢ–дәҰжҳҜи—Ҹең° еҢ»еӯҰгҖҒз»ҳз”»гҖҒйҹід№җзӯүйўҶеҹҹзҡ„йҮҚиҰҒжәҗжіүпјҢеҖҚеҸ—еӣҪеҶ…еӨ–еӯҰиҖ…зҡ„е…іжіЁгҖӮиў«иҒ”еҗҲеӣҪж•ҷ科ж–Үз»„з»Үи®Өе®ҡдёәдё–з•Ңйқһзү©йҒ—дҝқжҠӨеҗҚеҪ•зҡ„вҖңе”җеҚЎвҖқиүәжңҜпјҢдҪңдёәи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–дёӯдёҖз§ҚзӢ¬е…·зү№иүІзҡ„з»ҳ з”»иүәжңҜеҪўејҸпјҢйўҮеҸ—еӣҪйҷ…е…іжіЁе’Ңеҗ„з•Ңйқ’зқҗгҖӮ

В В В В В В В еңЁе”җеҚЎиүәжңҜзҡ„еҸ‘еұ•еҺҶзЁӢдёӯпјҢж¶ҢзҺ°еҮәеӨҡдёӘдёҚеҗҢйЈҺж јзҡ„иүәжңҜжөҒжҙҫпјҢвҖңи§үеӣҠз”»жҙҫвҖқпјҲJonang Schoolпјүд»Ҙе…¶жӮ д№…зҡ„дј жүҝеҺҶеҸІе’ҢеҚ“и¶Ҡзҡ„иүәжңҜе®ЎзҫҺиҖҢзӢ¬жҲҗдёҖе®—гҖӮвҖңи§үеӣҠвҖқжҳҜиҘҝи—Ҹж—Ҙе–ҖеҲҷең°еҢәжӢүеӯңеўғеҶ…зҡ„дёҖеӨ„ең°еҗҚпјҢеңЁеҺҶеҸІдёҠжӣҫжҳҜйҮҚиҰҒзҡ„и—ҸгҖҒжұүгҖҒеҚ°ж–ҮеҢ–дәӨиһҚдёӯ еҝғгҖӮе…¬е…ғеҚҒдёҖдё–зәӘеүҚеҗҺпјҢиҝҷйҮҢйҖҗжёҗжҲҗдёәдҪӣжі•дҝ®иЎҢиҖ…зҡ„еңЈең°пјҢжұҮйӣҶдәҺжӯӨзҡ„й«ҳеғ§д»¬дҫқжҚ®йҮҠиҝҰзүҹе°јдҪӣзІҫж·ұгҖҒеңҶж»Ўзҡ„жҖқжғіи§Ғең°е’Ңдҝ®жҢҒжі•й—Ёе»әз«Ӣиө·йҒ“еңәпјҢйҖҗжӯҘеҸ‘еұ•жҲҗдёәи—Ҹдј дҪӣж•ҷ дә”еӨ§е®—й—ЁдёӯйЈҺйӘЁеҚ“然гҖҒжһҒе…·зү№иүІзҡ„дёҖи„үпјҢд»Ҙе…¶ең°еҗҚиў«з§°дёәвҖңи§үеӣҠжҙҫвҖқгҖӮдёҺд№Ӣз”ҹжҒҜзӣёдјҙзҡ„еҗ„з§ҚдҪӣж•ҷж–ҮеҢ–иүәжңҜд№ҹз”ұжӯӨиҗҢз”ҹе’ҢжҲҗй•ҝпјҢеҢ…жӢ¬е”җеҚЎз»ҳз”»гҖҒжўөйҹіе”ұиҜөгҖҒеҚ—жҙҫи—ҸеҢ» иҚҜгҖҒдҪӣеғҸйӣ•еЎ‘зӯүпјҢиҝҷдәӣйғҪжҲҗдёәдәҶи—Ҹең°ж–ҮеҢ–иүәжңҜзҡ„йҮҚиҰҒжәҗжіүгҖӮ и§үеӣҠе”җеҚЎдёҚд»…жҳҜдәәзұ»дј з»ҹж–ҮеҢ–иүәжңҜж®ҝе ӮйҮҢзҡ„дёҖе№…иҮізІҫиҮізҫҺзҡ„з”»еҚ·пјҢе®ғзҡ„иғҢеҗҺжӣҙи•ҙи—ҸзқҖдёҖеә§еҚҡеӨ§зІҫж·ұзҡ„дҪӣж•ҷж–ҮеҢ–зҡ„ж— дёҠе®қеә“гҖӮ жҚ®еҸІж–ҷи®°иҪҪпјҢиҘҝи—Ҹе”җеҚЎиө·жәҗдәҺеҚ°еәҰгҖҒе°јжіҠе°”зӯүең°дҪӣеғҸз»ҳз”»иүәжңҜпјҢеҗҺйҖҗжӯҘиһҚеҗҲдәҶжұүи—Ҹж–ҮеҢ–дёӯзҡ„иүәжңҜе…ғзҙ пјҢеҸ‘еұ•иҮіи§үеӣҠз”»жҙҫж—¶жңҹжүҚеңҶж»Ўзҡ„зЎ®з«ӢдәҶиҘҝи—Ҹе”җеҚЎиҮӘе·ұзҡ„иүәжңҜйЈҺж јгҖӮ

и§үеӣҠз”»жҙҫеҪ“д»ЈдҪңе“Ғ

В В В В В В В иҝҷж¬ЎдёҠжө·еёӮжҳҜ继2011е№ҙ12жңҲ19ж—ҘиҮі22ж—ҘеҢ—дә¬е“Ғдј—еӣҪйҷ…ж–ҮеҢ–дёӯеҝғд№ӢеҗҺзҡ„第дәҢж¬Ўи§үеӣҠе”җеҚЎиүәжңҜеұ•гҖӮеұ•еҮәзҡ„и§үеӣҠе”җеҚЎж•°йҮҸдј—еӨҡпјҢз»ҳеҲ¶зІҫж№ӣпјҢжҳҜдёҖйғЁд»Ҙз”»иЁҖеҸІгҖҒеҸҷдәӢгҖҒиҪҪйҒ“гҖҒејҳжі•зҡ„е…ЁйӣҶпјҢж·ұж·ұзҶ”й“ёеңЁи—Ҹж—Ҹдәәж°‘зҡ„з”ҹе‘ҪеҠӣгҖҒеҲӣйҖ еҠӣгҖҒдҝЎд»°еҠӣе’ҢеҮқиҒҡеҠӣд№ӢдёӯпјҢи®°иҪҪзқҖиҘҝи—Ҹзҡ„ж–ҮжҳҺгҖҒеҺҶеҸІе’ҢеҸ‘еұ•пјҢи•ҙж¶өзқҖи—Ҹж—Ҹдәәж°‘еҸҜжҢҒз»ӯеҸ‘еұ•зҡ„жҷәж…§пјҢжё—йҖҸзқҖдёҖиӮЎзІҫж°”зҘһпјҢеҜ„жүҳзқҖи—Ҹж—Ҹдәәж°‘еҜ№дҪӣиҸ©иҗЁзҡ„ж— еҸҜжҜ”жӢҹзҡ„жғ…ж„ҹе’ҢеҜ№йӣӘеҹҹ家乡зҡ„ж— йҷҗзғӯзҲұпјҢжҳҜи—Ҹдј дҪӣж•ҷдҝЎдј—вҖңйҡҸиә«жҗәеёҰзҡ„дҪӣйҫӣвҖқгҖӮ

В В В В В В В иҝҷж¬Ўе…ұеұ•еҮәжұҮйӣҶжё…д»Јд»ҘжқҘзҡ„и§үеӣҠз”»жҙҫд»ЈиЎЁжҖ§дј жүҝдәәйҮҮз”Ёдј з»ҹжҠҖиүәе’Ңжқҗж–ҷзІҫеҝғз»ҳеҲ¶зҡ„еҢ…жӢ¬еҪ©е”җгҖҒй»‘е”җгҖҒйҮ‘е”җгҖҒзәўе”җзӯүеӨҡз§Қзұ»еҲ«е…ұ60дҪҷе№…зІҫе“Ғе”җеҚЎпјҢиүәжңҜйўҳжқҗеҢ…жӢ¬дҪӣйҷҖжң¬з”ҹж•…дәӢгҖҒе…«еӨ§иҸ©иҗЁгҖҒеҚҒе…«зҪ—жұүгҖҒеӣӣеӨ§еӨ©зҺӢгҖҒиҙўе®қеӨ©зҺӢзӯүпјҢдҪңе“Ғжһ„еӣҫз–ҸеҜҶжңүиҮҙпјҢдәәзү©йҖ еһӢдёҘи°ЁеҸҲдёҚжҳҫеҲ»жқҝпјҢиүІеҪ©йІңдёҪе’Ңи°җпјҢеҜҢдәҺиЈ…йҘ°жҖ§пјҢз”»йқўж—ўжңүдёҖз§Қз»ҹдёҖж„ҹпјҢеҸҲжҳҫеҫ—з”ҹеҠЁжҙ»жіјпјҢиүәжңҜж•ҲжһңдёҚеҗҢеҮЎе“ҚпјҢжҳҜи§үеӣҠжҙҫжңүеҸІд»ҘжқҘеңЁдёҠжө·еёӮдёҫеҠһзҡ„规模иҫғеӨ§гҖҒе“Ғзұ»иҫғе…ЁгҖҒзІҫе“ҒиҚҹиҗғзҡ„дёҖж¬ЎзІҫе“Ғе”җеҚЎиүәжңҜдё“йўҳеұ•пјҢжҳҜжҲ‘еӣҪеҗ„зә§ж–ҮеҢ–з•ҢгҖҒзҫҺжңҜз•ҢеҜ№и§үеӣҠз”»жҙҫжҠўж•‘жҖ§гҖҒж•ҙдҪ“жҖ§дҝқжҠӨзҡ„дёҖж¬ЎжңүзӣҠиЎҢеҠЁпјҢд№ҹжҳҜжҺЁеҠЁи§үеӣҠе”җеҚЎиүәжңҜиө°еҮәзңҒй—ЁгҖҒиө°еҗ‘е…ЁеӣҪзҡ„дёҖж¬ЎйҮҚиҰҒе°қиҜ•пјҢж—ЁеңЁиҝӣдёҖжӯҘжү“е“Қи§үеӣҠз”»жҙҫе”җеҚЎиүәжңҜеңЁе…ЁеӣҪд№ғиҮідё–з•Ңзҡ„зҹҘеҗҚеәҰгҖӮ

В В В В В В В е…¶дёӯжңүдёӨе№…вҖңй•Үеұ•д№Ӣе®қвҖқвҖ”вҖ”гҖҠдәҢиҮӮзҺӣе“ҲеҳҺжӢүгҖӢе’ҢгҖҠдёүдё–дҪӣгҖӢгҖӮе…¶дёӯгҖҠдәҢиҮӮзҺӣе“ҲеҳҺжӢүгҖӢдёәжё…д»ЈдҪңе“ҒпјҢжҳҜи§үеӣҠз”»жҙҫзҡ„д»ЈиЎЁдҪңд№ӢдёҖгҖӮе”җеҚЎиҷҪе№ҙд»ЈеҸӨиҝңпјҢиүІеҪ©дҫқ然йІңжҳҺйҖҸеҪ»пјҢеҸӨжңҙз©әзҒөпјӣж•ҙе№…з”»йқўжһ„еӣҫеқҮиЎЎгҖҒй”ҷиҗҪжңүиҮҙпјҢ用笔з»ҶиҮҙжҙ—з»ғпјҢеҚідҪҝз”Ёж”ҫеӨ§й•ңи§ӮзңӢпјҢдәҺзәҝжқЎз»ҶеҜҶеӨ„пјҢдҫқ然еҸҜи§ҒжҠ‘жү¬йЎҝжҢ«пјҢиө·жүҝиҪ¬еҗҲй—ҙжңүеҰӮзІҫж№ӣзҡ„д№Ұжі•пјҢжҳҜе”җеҚЎдёӯзҡ„дј дё–зҸҚе“ҒгҖӮгҖҠдёүдё–дҪӣгҖӢе”җеҚЎй•ҝзәҰ3зұіпјҢй«ҳзәҰ1зұіпјҢз”ұеҳүйҳід№җдҪҸд»ҒжіўеҲҮдәІиҮӘеҸӮдёҺеҲӣдҪңз»ҳз”»гҖӮе…¶дё»йўҳеәһеӨ§пјҢжһ„еӣҫдёҘи°ЁпјҢ笔еҠӣзІҫз»ҶпјҢзәҝжқЎйҘұж»ЎпјҢиүІеҪ©жө“зғҲпјҢз»ҶиҠӮдё°еҜҢпјҢеҜ“ж„Ҹж·ұиҝңпјҢеҶ…ж¶өж·ұеҲ»пјҢе Әз§°жһҒдёәйҡҫеҫ—зҡ„еҪ“д»Је”җеҚЎиүәжңҜжһҒе“ҒгҖӮи—Ҹдј дҪӣж•ҷи§үеӣҠжҙҫ第47д»Јжі•дё»йҳҝж—әиЎ®еҳҺвҖўеҳүйҳід№җдҪҸд»ҒжіўеҲҮпјҢдёҚд»…жҳҜдёҖдҪҚеӨҮеҸ—ең°ж–№ж°‘дј—е’ҢдҪӣж•ҷз•Ңе°ҠйҮҚзҡ„дҪӣеӯҰеӨ§е®¶пјҢд№ҹжҳҜеӣҪ家зә§йқһйҒ—еҗҚеҪ•и§үеӣҠжўөйҹізҡ„д»ЈиЎЁжҖ§дј жүҝдәәпјҢеӨҡе№ҙжқҘдёҖзӣҙиҮҙеҠӣдәҺејҳжү¬дҪӣж•ҷж–ҮеҢ–пјҢдҝқжҠӨгҖҒжҒўеӨҚе’ҢжҺЁе№ҝи—Ҹдј дҪӣж•ҷи§үеӣҠжҙҫзҡ„ж–ҮеҢ–дҪ“зі»пјҢеҜ№и—Ҹжұүж–ҮеҢ–дәӨжөҒдёҺең°ж–№еҸ‘еұ•иө·еҲ°з§ҜжһҒдҪңз”ЁгҖӮ

еҒҘйҳід№җдҪҸд»ҒжіўеҲҮдёәи§Ӯдј—и®Іи§Је”җеҚЎ

В В В В В В В и§үеӣҠз”»жҙҫжҳҜдё–д»Јзӣёдј гҖҒжІҝиўӯиҮід»Ҡзҡ„з”»жҙҫпјҢе®ғеңЁйӣӘеҹҹи—Ҹең°жҙ»жҖҒдј жүҝ1027е№ҙпјҢдј з»ҹжҠҖиүәд»ҺжқҘжІЎжңүй—ҙж–ӯиҝҮпјҢжҜҸдёҖдёӘж—¶д»ЈйғҪжңүе…¶жҙ»жҖҒдј жүҝзҡ„ж–ҮеҢ–з©әй—ҙпјҢе§Ӣз»ҲдёҺи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҗ„ж•ҷжҙҫж–ҮеҢ–ж ·ејҸз”ҹжҒҜдёҺе…ұпјҢжҳҜд»ЈиЎЁжҖ§дј жүҝдәәйўҶз•ҘзҰ…ж„ҸгҖҒжҠҠжҸЎзҰ…йҒ“гҖҒиһҚе…ҘзҰ…еўғгҖҒиҜҒжӮҹзҰ…еҝғзҡ„е”җеҚЎжҠҖиүәзҰ…пјҢд№ҹжҳҜејҳжі•еҲ©з”ҹзҡ„ж–№дҫҝжі•й—ЁгҖӮи§үеӣҠз”»жҙҫпјҢйӣҶеёғз”»гҖҒзүҲз”»гҖҒеҲәз»ЈгҖҒз»Үй”ҰгҖҒе Ҷз»ЈгҖҒзјӮдёқзӯүдёҘи°Ёзҡ„дҪӣй—Ёе®—йЈҺдёҺжҙ»жіјзҡ„дј з»ҹиүәжңҜе…ұиһҚдёҖзӮүпјҢдҪҝж·ұйӮғзҡ„дҪӣжі•жҖқжғідёҺдё°еҜҢзҡ„иүІеҪ©зәҝжқЎзӮјеҢ–дёәдёҖе№…е№…зІҫзҫҺзҡ„е”җеҚЎе’ҢеЈҒз”»дҪңе“ҒпјҢдё»иҰҒз”ұиҜёдҪӣдёҺзҘ–еёҲеӨ§еҫ·з”»дј гҖҒдҪӣиҸ©иҗЁдёҺжҠӨжі•иӮ–еғҸз”»гҖҒжң¬е°Ҡз”»гҖҒеҺҶеҸІи®°иҪҪз”»гҖҒйЈҺдҝ—з”»гҖҒе»әзӯ‘з”»гҖҒе®—ж•ҷжҙ»еҠЁгҖҒеҷЁзү©зұ»гҖҒи—ҸеҢ»иҚҜз”»гҖҒеҠЁжӨҚзү©з”»гҖҒж—¶иҪ®еҺҶз”»йўҳжқҗз»„жҲҗпјҢжҳҜеёҰжңүдёҖе®ҡеҺҶеҸІеҸІж–ҷе’Ңдәәзү©дј и®°зҡ„иүІеҪ©пјҢд»ҺдёҖдёӘдҫ§йқўеҸҚжҳ дәҶйӣӘеҹҹи—Ҹең°зү№е®ҡеҺҶеҸІж—¶д»Је’Ңдәә们зҡ„зӨҫдјҡз”ҹжҙ»пјҢжҳҜдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹе…ұеҗҢзҡ„ж–ҮеҢ–йҒ—дә§пјҢе…·жңүеұ•зҺ°и—Ҹдј дҪӣж•ҷи§үеӣҠз”»жҙҫиүәжңҜзӢ¬зү№еҲӣйҖ еҠӣзҡ„е…ёеһӢжҖ§гҖҒд»ЈиЎЁжҖ§гҖӮеёҲеҸӨдёҚжіҘеҸӨпјҢеӯҰд»ҠдёҚеӣҝд»ҠпјҢж—ўеёҲжүҝи—Ҹж—Ҹдј з»ҹзҫҺжңҜзңјгҖҒиҖігҖҒйј»гҖҒиҲҢгҖҒиә«гҖҒж„ҸгҖҒжң«йӮЈгҖҒйҳҝиө–иҖ¶зҡ„вҖңе…«иҜҶвҖқжҠҖиүәпјҢеҸҲиһҚж‘„иө„зІ®йҒ“гҖҒеҠ иЎҢйҒ“гҖҒи§ҒйҒ“гҖҒдҝ®йҒ“гҖҒж— дҝ®йҒ“зҡ„вҖңзҰ…дҝ®вҖқеҝғй«“пјҢжӣҙиҙҜйҖҡеҸӨд»ҠгҖҒиһҚжұҮдёӯиҘҝпјҢдё”йҒ“еҷЁгҖҒзҰ…иүәгҖҒиә«еҝғгҖҒзңҹдҝ—гҖҒж„ҝиЎҢеҗҲдёҖпјҢж— з–‘жҳҜи§үеӣҠз”»жҙҫиүәжңҜжҙ»жҖҒдј жүҝзҡ„дёҖеӨ§зү№иүІгҖӮи§үеӣҠз”»жҙҫжәҗдәҺдҪӣйҷҖж—¶иҪ®ж•ҷжі•пјҢжҙ»жҖҒдј жүҝе§Ӣз»ҲдјҙйҡҸзқҖеҜәйҷўеғ§дҫЈзҡ„зҰ…дҝ®пјҢж•…е…¶иүәжңҜзү№зӮ№дёҖж–№йқўиһҚеҗҲеҚ°гҖҒи—ҸгҖҒжұүз»ҳз”»иүәжңҜзІҫзІ№пјҢеҸҲд»ҘзәҝжқЎз»ҳеҲ¶е’ҢиүІеҪ©зӮ№жҹ“зӯүзү№ж®ҠжҠҖжі•иҖҢеҸ–иғңпјҢжҳҜиүәжңҜе®ЎзҫҺе’Ңз»ҳз”»е·Ҙиүәзҡ„еңҶж»ЎдәӨиһҚпјӣеҸҰдёҖж–№йқўиүәжңҜйЈҺж ји„ұиғҺдәҺж·ұйӮғе№ҝеҚҡзҡ„дҪӣжі•жҖқжғіпјҢжҲҗзҶҹдәҺдёҖи„үзӣёз»ӯзҡ„жё…еҮҖдҝ®жҢҒпјҢд»ҺеҚғиҪҪеҺҶеҸІз§Ҝж·Җдёӯиө°жқҘпјҢдҫқ然йҘұеҗ«зқҖзҰ…дҝ®иҖ…зҡ„йӮЈд»ҪиҮӘеңЁгҖҒеңҶиһҚе’ҢзҒөеҠЁвҖ”вҖ”иүІеҪ©зҡ„ж·Ўйӣ…гҖҒжһ„еӣҫзҡ„д»Һе®№гҖҒзәҝжқЎзҡ„йЈҳйҖёвҖ”вҖ”жҲҗе°ұдәҶи§үеӣҠз”»жҙҫеҸӨжңҙйҡҪж°ёзҡ„иүәжңҜзү№иүІпјҢеҸҜжҸҙеј•еӯ”еӯҗеҜ№гҖҠжҳ“з»ҸгҖӢзҡ„е“ҒиҜ„жқҘжҰӮжӢ¬пјҢеҚівҖңжҙҒйқҷзІҫеҫ®вҖқпјҡвҖңжҙҒвҖқпјҢжҳҜжё…еҮҖж— зқҖпјӣвҖңеҮҖвҖқпјҢеҰӮеҰӮдёҚеҠЁпјӣвҖңзІҫвҖқпјҢжҳҜйӣҶиҗғеҚҺз« пјӣвҖңеҫ®вҖқпјҢж№ӣ然е…Ҙеҫ®гҖӮ

В В В В В В В и§үеӣҠз”»жҙҫпјҢжҳҜеңЁзү№е®ҡзҡ„еҺҶеҸІжқЎд»¶дёӢеҪўжҲҗзҡ„дёҖдёӘи—Ҹдј дҪӣж•ҷз”»жҙҫпјҢж—ўдҝқз•ҷдәҶж®Ҡиғңзҡ„дј з»ҹи§үеӣҠз”»жҙҫдј жүҝдҪ“зі»пјҢеҸҲе…је®№дәҶеҪ“ең°й»„иҙўзҘһж–ҮеҢ–еҪўејҸпјҢжӣҙз¬јзҪ©еңЁдҪӣж•ҷдҝЎд»°зҡ„е…үзҺҜд№ӢдёӢпјҢж—ўиЎЁзҺ°дёәдҝЎд»°зҡ„жҖҒеәҰпјҢеҸҲиЎЁзҺ°дёәдҝЎд»°зҡ„зӣ®зҡ„пјҢе Әз§°вҖңеҸӨиҖҒиҖҢзҘһеҘҮзҡ„е”җеҚЎз”»жҙҫпјҢжәҗдәҺйҰҷе·ҙжӢүзҡ„еҝғзҒөиүәжңҜпјҢдҪӣж•ҷйҮ‘еҲҡеҜҶд№ҳзҡ„дҝ®иЎҢжі•й—ЁпјҢйӣӘеҹҹе”җеҚЎз”»йЈҺзҡ„дј з»ҹжёҠжәҗпјҢз”ҹе‘ҪеҶ…еңЁзҡ„жё…еҮҖдёҺе…үжҳҺвҖқгҖӮе®ғжңүзқҖжҳҺзЎ®зҡ„ж–ҮеҢ–ең°зҗҶз©әй—ҙ,д»ҘдёӯеЈӨеЎҳи§үеӣҠж–ҮеҢ–дёӯеҝғдёәе…¶еӨ§жң¬иҗҘгҖҒйӣҶж•Јең°е’Ңж №жң¬йҒ“еңәпјҢж•ЈеёғдәҺеӣӣе·қзңҒйҳҝеққе·һеЈӨеЎҳгҖҒ马尔еә·гҖҒйҳҝеққвҖңдёүеҺҝвҖқе’Ңйқ’жө·зңҒжһңжҙӣе·һзҸӯзҺӣгҖҒд№…жІ»гҖҒз”ҳеҫ·вҖңдёүеҺҝвҖқгҖӮеңЁж–ҮеҢ–з”ҹжҖҒдёҠпјҢж—ўе…је®№д»ҘиҚүең°дёәд»ЈиЎЁзҡ„жёёзү§ж–ҮеҢ–пјҢеҸҲе…је®№д»ҘйӣӘеұұдёәд»ЈиЎЁзҡ„еіЎи°·еҶңиҖ•ж–ҮеҢ–гҖӮ

и§үеӣҠз”»жҙҫз”»йқўжһ„еӣҫдёҘи°ЁгҖҒеқҮиЎЎгҖҒдё°ж»ЎпјҢеёғеұҖдёҠз–ҸеҜҶеҸӮе·®пјҢд»ҘиҷҡжөҺе®һпјҢжҙ»жіјеӨҡеҸҳпјҢе…¶дј з»ҹжҠҖиүәж— дёҚжҳҜеңЁи¶…и¶Ҡе’Ңи§үжӮҹдёӯйҖҸеҪ»еҮәжұӮзңҹгҖҒжұӮе–„гҖҒжұӮзҫҺгҖҒжұӮж…§гҖҒжұӮжҳҜзҡ„зҒөз©әеўғз•Ңе’Ңд»·еҖјеҸ–еҗ‘пјҢжҳҜз”»еёҲвҖңеңЁдҝ®иЎҢдёӯз»ҳз”»пјҢеңЁз»ҳз”»дёӯдҝ®иЎҢвҖқзҡ„зңҹе®һеҶҷз…§,е§Ӣз»ҲеңЁеҮҖеҢ–вҖңдёӘдёҡвҖқе’ҢвҖңе…ұдёҡвҖқзҡ„зҰ…дҝ®дёӯеә„дёҘиә«еҝғгҖҒжӮІжҷәдҝ®иҜҒгҖҒиҫ…дё–ж•ҷеҢ–гҖҒејҳжі•е…»жӯЈпјҢиҝӣиҖҢеҮқиҒҡдәәеҝғгҖҒи·өиЎҢж…ҲжӮІгҖҒжҸҗеҚҮжӯЈж°”гҖҒдҝғиҝӣе’Ңи°җгҖӮз”»жі•дёҠдё»иҰҒжңүе·Ҙ笔йҮҚеҪ©дёҺзҷҪжҸҸз§Қз§ҚпјҢйҰ–е…ҲжҳҜдёҘж јжҢүз…§гҖҠз»ҳз”»йҮҸеәҰз»ҸгҖӢж ҮеҮҶиө·зЁҝпјҢйқўйғЁдә”е®ҳгҖҒеӨҙгҖҒиғёгҖҒи…°зӯүдәәдҪ“з»“жһ„еҸҠеҗ„дёӘйғЁдҪҚгҖҒеҷЁе®ҳзҡ„е°әеәҰе’ҢжҜ”дҫӢе…ізі»пјҢд»ҘеҸҠи®ЎйҮҸж–№жі•еқҮжңүдёҘж јзҡ„иҰҒжұӮпјӣе…¶ж¬ЎжҳҜз”ЁиүІдёҠејәи°ғеҜ№жҜ”пјҢ讲究иүІеҪ©еҜҢдёҪпјҢиҝҪжұӮйҮ‘зў§иҫүз…Ңзҡ„ж•ҲжһңпјҢ并用зӮ№йҮ‘е’Ңе…¶д»–дёӯе’ҢиүІз»ҹдёҖз”»йқўпјӣеҶҚж¬ЎжҳҜзәҝжқЎеӢҫеӢ’пјҢж—ўзІ—з»ҶдёҖиҮҙгҖҒеҲҡжҹ”зӣёжөҺпјҢиҝҗ笔еҸҲжңүзІ—жңүз»ҶпјҢйЎҝжҢ«еҸҳеҢ–пјҢйҡҸз”»йқўзҡ„еҢәеҲ«иҖҢиҝҗз”ЁпјҢжңүзҡ„зәҝжқЎзІ—зҠ·жңүеҠӣпјҢжңүзҡ„еңҶж¶ҰжөҒз•…пјҢеқҮиғҪиҫҫеҲ°дј зҘһеҠЁдәәзҡ„ж•ҲжһңпјҢиЎЁзҺ°дәҶдёҖз§ҚеҚҺдёҪгҖҒз»Ҷи…»йЈҺж јпјҢе…·жңүжө“зғҲзҡ„е®—ж•ҷж„ҹжҹ“еҠӣе’ҢйңҮж’јеҠӣгҖӮйўңж–ҷйҮҮз”Ёзҡ„е…ЁжҳҜжң¬ең°дә§зҡ„еӨ©з„¶зҹҝгҖҒжӨҚзү©йўңеҺҹж–ҷпјҢйўңж–ҷз»ҸеӨҡж¬Ўз ”зЈЁпјҢи°ғиғ¶ж—¶иҝҳиҰҒеҠ е…Ҙе°‘йҮҸзүӣиғҶжұҒйҳІи…җпјҢеӣ жӯӨиүІжіҪиүідёҪпјҢиҷҪеҺҶз»Ҹж•°зҷҫе№ҙпјҢиҮід»ҠиүІеҪ©д»Қ然йҮ‘е…үзҒҝзҒҝгҖӮ

В В В В В В В и§үеӣҠз”»жҙҫиүәжңҜд»Ҙе…¶еӨ§йҮҸзҡ„еҶ…е®№гҖҒеҸӨиҖҒзҡ„жҠҖиүәе’ҢйҮҚеҪ©йқ’з»ҝзҡ„з”»йЈҺпјҢдј иҫҫдәҶдҪӣйҷҖи§үиЎҢд№ӢеҘҮзҫҺгҖҒи§Ӯйҹіж…ҲжӮІд№ӢдјҳзҫҺгҖҒйҮ‘еҲҡеҠӣз”Ёд№ӢеЈ®зҫҺгҖҒ ж–Үж®ҠеҰҷйҹід№ӢйҖёзҫҺзҡ„йЈҺйҹөпјҢ延з»ӯзқҖдёӯеӣҪи—Ҹдј дҪӣж•ҷи§үеӣҠз”»жҙҫзҡ„иЎҖи„үгҖӮи§үеӣҠз”»жҙҫд»Ҙе…¶жӮ д№…зҡ„дҪӣж•ҷзҫҺжңҜеҺҶеҸІе’ҢеӨҡе…ғзҡ„ж–ҮеҢ–зү№еҫҒпјҢиў«зҫҺжңҜеӯҰз•Ңи®ӨдёәжҳҜвҖңдёӯеӣҪдҪӣж•ҷзҫҺжңҜеҺҶеҸІзҡ„жҙ»еҢ–зҹівҖқпјҢжһҒе…·еӯҰжңҜз ”з©¶д»·еҖјгҖӮи§үеӣҠз”»жҙҫеҘ‘еҗҲдҪӣж•ҷвҖңе’Ңи°җдё–з•ҢпјҢд»ҺеҝғејҖе§ӢпјҢдј—зјҳе’ҢеҗҲпјҢеҗҢж„ҝеҗҢиЎҢвҖқзҡ„йҒ“еҫ·и§„иҢғе’ҢзӨҫдјҡд»·еҖји§ӮпјҢжҳҜдёҖз§Қи®©дәәеҝғз”ҹе–„ж„Ҹж…ҲжӮІпјҢеҝғе№іж°”е’ҢпјҢз”ұжӯӨдә§з”ҹи¶…и¶Ҡж„ҹдёҺи§үйҶ’ж„ҸиҜҶзҡ„з”»жҙҫиүәжңҜгҖӮдёӯеЈӨеЎҳи§үеӣҠз”»жҙҫзҡ„еҺҶд»Је…ҲеёҲпјҢйҷӨдәҶдј з»ҹжҠҖиүәеҸЈиҖізӣёдј д№ӢеӨ–пјҢиҝҳејҖеҲӣдәҶи§үеӣҠз”»жҙҫзӢ¬ж ‘дёҖеёңзҡ„з»ҳз”»иүәжңҜпјҢдҪҝдј е»¶еҚғе№ҙзҡ„и§үеӣҠз”»жҙҫзҡ„з”»йЈҺе’ҢжҠҖиүәеҫ—д»Ҙдј жүҝдёӢжқҘпјҢжҲҗдёәз ”з©¶еҸӨд»ЈдҪӣж•ҷж°‘й—ҙзҫҺжңҜдҪңе“Ғе’ҢзҫҺжңҜдҝЎжҒҜзҡ„ж–ҮеҢ–е®қеә“гҖӮиҝҷз§ҚеҸӨиҖҒзҡ„з”»жҙҫиүәжңҜпјҢеҸҜи°“жҳҜдёӯеӣҪеҸӨе…ёзҫҺжңҜзҡ„вҖңжҙ»еҢ–зҹівҖқгҖӮи§үеӣҠз”»жҙҫдёҚдҪҶд»Ҙе”җеҚЎе’ҢеЈҒз”»ејҳжі•пјҢж»Ўи¶ідәҶе№ҝеӨ§дҝЎдј—жңҖиҝ«еҲҮзҡ„еҝғзҒөйңҖиҰҒпјҢиҝҳеҝ е®һең°дҝқеӯҳдәҶдёӯеӣҪдј з»ҹи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҫҺжңҜзҡ„еҹәжң¬йЈҺиІҢпјҢдёәз ”з©¶дёӯеӣҪдј з»ҹи—Ҹдј дҪӣж•ҷж–ҮеҢ–зҡ„еҶ…ж¶өдёҺеҸҳиҝҒжҸҗдҫӣдәҶе…ёеһӢзҡ„з”ҹеҠЁе®һдҫӢгҖӮвҖңеңЁдҝ®иЎҢдёӯз»ҳз”»пјҢеңЁз»ҳз”»дёӯдҝ®иЎҢпјҢеғ§з»ҳе”җеҚЎпјҢеҮәиҮӘжё…еҮҖжўөиЎҢпјҢз§үжҢҒиҸ©жҸҗжӮІеҝғгҖӮе”җеҚЎдёӯжңүж®Ҡиғңжі•е–ңпјҢе”җеҚЎдёӯжңүеә„дёҘиүәжңҜгҖӮдёәе…¶еҰӮжӯӨпјҢи§үеӣҠжҙҫзҡ„еҚғе№ҙе”җеҚЎиүәжңҜпјҢеңЁи—Ҹе“ҮеҜәдёҖи„үдј жүҝпјҢдёәе–§е“—е°ҳдё–пјҢеёҰжқҘеҗүзҘҘйңһе…үгҖӮвҖқдёӯеӣҪи—ҸеӯҰз ”з©¶дёӯеҝғз ”з©¶е‘ҳйҷҲеәҶиӢұеҰӮжҳҜиҜҙгҖӮ

В В В В В В В иҝ‘ж—ҘпјҢйҳҝж—әиЎ®еҳҺвҖўеҒҘйҳід№җдҪҸд»ҒжіўеҲҮиҝҳеңЁдёӯеӣҪдәәж°‘еӨ§еӯҰеӣҪеӯҰйҰҶе°ұвҖңдҪӣжі•дәҶд№үз»Ҹи—ҸдёҺи—Ҹдј дҪӣж•ҷи§үеӣҠжҙҫдј жүҝвҖқиҝӣиЎҢдәҶдё»йўҳи®Іеә§гҖӮиҝ‘дә”зҷҫеҗҚ专家гҖҒеӯҰиҖ…е’ҢеёҲз”ҹиҒҶеҗ¬дәҶеҒҘйҳід№җдҪҸд»ҒжіўеҲҮзҡ„и®Іеә§пјҢеҒҘйҳід№җдҪҸд»ҒжіўеҲҮзҺ°еңәеӣһзӯ”дәҶеёҲз”ҹжңүе…ідҪӣжі•дәҶд№үз»Ҹи—ҸдёҺи§үеӣҠз”»жҙҫдј жүҝзҡ„жҸҗй—®гҖӮ

В В В В В В В вҖңжҙҒеҮҖзІҫеҫ®вҖ”вҖ”и§үеӣҠвҖўе”җеҚЎиүәжңҜеұ•вҖқеңЁдёҠжө·еёӮдёҫеҠһпјҢе……еҲҶдҪ“зҺ°дәҶж–ҮеҢ–з•ҢгҖҒзҫҺжңҜз•Ңеӣ еә”ж—¶д»ЈеҸ‘еұ•пјҢеӣһеә”дҝғиҝӣдёӯеҚҺж–ҮеҢ–еҸ‘еұ•йңҖиҰҒпјҢе®һзҺ°д»Ҙж–ҮеҢ–дәәгҖҒд»Ҙж–ҮиӮІдәәзҡ„д»Һе®№ж·Ўе®ҡгҖҒеқҡе®ҡдҝЎеҝғе’Ңж–№дҫҝе–„е·§гҖӮе“Ғе‘іи§үеӣҠе”җеҚЎиүәжңҜзҡ„вҖңжҙҒеҮҖзІҫеҫ®вҖқиҷҪ然зҹӯжҡӮпјҢдҪҶжҳҜе–„еҰҷзҡ„зјҳиө·и¶ід»Ҙеј•еҸ‘зӣёз»ӯдёҚж–ӯгҖҒйҮҚйҮҚж— е°Ҫзҡ„е№ҝеӨ§ж„ҝиЎҢгҖӮ

и§үеӣҠз”»жҙҫеҪ“д»ЈдҪңе“Ғ

В В В В В В В иҝҷж¬ЎдёҠжө·еёӮжҳҜ继2011е№ҙ12жңҲ19ж—ҘиҮі22ж—ҘеҢ—дә¬е“Ғдј—еӣҪйҷ…ж–ҮеҢ–дёӯеҝғд№ӢеҗҺзҡ„第дәҢж¬Ўи§үеӣҠе”җеҚЎиүәжңҜеұ•гҖӮеұ•еҮәзҡ„и§үеӣҠе”җеҚЎж•°йҮҸдј—еӨҡпјҢз»ҳеҲ¶зІҫж№ӣпјҢжҳҜдёҖйғЁд»Ҙз”»иЁҖеҸІгҖҒеҸҷдәӢгҖҒиҪҪйҒ“гҖҒејҳжі•зҡ„е…ЁйӣҶпјҢж·ұж·ұзҶ”й“ёеңЁи—Ҹж—Ҹдәәж°‘зҡ„з”ҹе‘ҪеҠӣгҖҒеҲӣйҖ еҠӣгҖҒдҝЎд»°еҠӣе’ҢеҮқиҒҡеҠӣд№ӢдёӯпјҢи®°иҪҪзқҖиҘҝи—Ҹзҡ„ж–ҮжҳҺгҖҒеҺҶеҸІе’ҢеҸ‘еұ•пјҢи•ҙж¶өзқҖи—Ҹж—Ҹдәәж°‘еҸҜжҢҒз»ӯеҸ‘еұ•зҡ„жҷәж…§пјҢжё—йҖҸзқҖдёҖиӮЎзІҫж°”зҘһпјҢеҜ„жүҳзқҖи—Ҹж—Ҹдәәж°‘еҜ№дҪӣиҸ©иҗЁзҡ„ж— еҸҜжҜ”жӢҹзҡ„жғ…ж„ҹе’ҢеҜ№йӣӘеҹҹ家乡зҡ„ж— йҷҗзғӯзҲұпјҢжҳҜи—Ҹдј дҪӣж•ҷдҝЎдј—вҖңйҡҸиә«жҗәеёҰзҡ„дҪӣйҫӣвҖқгҖӮ

В В В В В В В иҝҷж¬Ўе…ұеұ•еҮәжұҮйӣҶжё…д»Јд»ҘжқҘзҡ„и§үеӣҠз”»жҙҫд»ЈиЎЁжҖ§дј жүҝдәәйҮҮз”Ёдј з»ҹжҠҖиүәе’Ңжқҗж–ҷзІҫеҝғз»ҳеҲ¶зҡ„еҢ…жӢ¬еҪ©е”җгҖҒй»‘е”җгҖҒйҮ‘е”җгҖҒзәўе”җзӯүеӨҡз§Қзұ»еҲ«е…ұ60дҪҷе№…зІҫе“Ғе”җеҚЎпјҢиүәжңҜйўҳжқҗеҢ…жӢ¬дҪӣйҷҖжң¬з”ҹж•…дәӢгҖҒе…«еӨ§иҸ©иҗЁгҖҒеҚҒе…«зҪ—жұүгҖҒеӣӣеӨ§еӨ©зҺӢгҖҒиҙўе®қеӨ©зҺӢзӯүпјҢдҪңе“Ғжһ„еӣҫз–ҸеҜҶжңүиҮҙпјҢдәәзү©йҖ еһӢдёҘи°ЁеҸҲдёҚжҳҫеҲ»жқҝпјҢиүІеҪ©йІңдёҪе’Ңи°җпјҢеҜҢдәҺиЈ…йҘ°жҖ§пјҢз”»йқўж—ўжңүдёҖз§Қз»ҹдёҖж„ҹпјҢеҸҲжҳҫеҫ—з”ҹеҠЁжҙ»жіјпјҢиүәжңҜж•ҲжһңдёҚеҗҢеҮЎе“ҚпјҢжҳҜи§үеӣҠжҙҫжңүеҸІд»ҘжқҘеңЁдёҠжө·еёӮдёҫеҠһзҡ„规模иҫғеӨ§гҖҒе“Ғзұ»иҫғе…ЁгҖҒзІҫе“ҒиҚҹиҗғзҡ„дёҖж¬ЎзІҫе“Ғе”җеҚЎиүәжңҜдё“йўҳеұ•пјҢжҳҜжҲ‘еӣҪеҗ„зә§ж–ҮеҢ–з•ҢгҖҒзҫҺжңҜз•ҢеҜ№и§үеӣҠз”»жҙҫжҠўж•‘жҖ§гҖҒж•ҙдҪ“жҖ§дҝқжҠӨзҡ„дёҖж¬ЎжңүзӣҠиЎҢеҠЁпјҢд№ҹжҳҜжҺЁеҠЁи§үеӣҠе”җеҚЎиүәжңҜиө°еҮәзңҒй—ЁгҖҒиө°еҗ‘е…ЁеӣҪзҡ„дёҖж¬ЎйҮҚиҰҒе°қиҜ•пјҢж—ЁеңЁиҝӣдёҖжӯҘжү“е“Қи§үеӣҠз”»жҙҫе”җеҚЎиүәжңҜеңЁе…ЁеӣҪд№ғиҮідё–з•Ңзҡ„зҹҘеҗҚеәҰгҖӮ

В В В В В В В е…¶дёӯжңүдёӨе№…вҖңй•Үеұ•д№Ӣе®қвҖқвҖ”вҖ”гҖҠдәҢиҮӮзҺӣе“ҲеҳҺжӢүгҖӢе’ҢгҖҠдёүдё–дҪӣгҖӢгҖӮе…¶дёӯгҖҠдәҢиҮӮзҺӣе“ҲеҳҺжӢүгҖӢдёәжё…д»ЈдҪңе“ҒпјҢжҳҜи§үеӣҠз”»жҙҫзҡ„д»ЈиЎЁдҪңд№ӢдёҖгҖӮе”җеҚЎиҷҪе№ҙд»ЈеҸӨиҝңпјҢиүІеҪ©дҫқ然йІңжҳҺйҖҸеҪ»пјҢеҸӨжңҙз©әзҒөпјӣж•ҙе№…з”»йқўжһ„еӣҫеқҮиЎЎгҖҒй”ҷиҗҪжңүиҮҙпјҢ用笔з»ҶиҮҙжҙ—з»ғпјҢеҚідҪҝз”Ёж”ҫеӨ§й•ңи§ӮзңӢпјҢдәҺзәҝжқЎз»ҶеҜҶеӨ„пјҢдҫқ然еҸҜи§ҒжҠ‘жү¬йЎҝжҢ«пјҢиө·жүҝиҪ¬еҗҲй—ҙжңүеҰӮзІҫж№ӣзҡ„д№Ұжі•пјҢжҳҜе”җеҚЎдёӯзҡ„дј дё–зҸҚе“ҒгҖӮгҖҠдёүдё–дҪӣгҖӢе”җеҚЎй•ҝзәҰ3зұіпјҢй«ҳзәҰ1зұіпјҢз”ұеҳүйҳід№җдҪҸд»ҒжіўеҲҮдәІиҮӘеҸӮдёҺеҲӣдҪңз»ҳз”»гҖӮе…¶дё»йўҳеәһеӨ§пјҢжһ„еӣҫдёҘи°ЁпјҢ笔еҠӣзІҫз»ҶпјҢзәҝжқЎйҘұж»ЎпјҢиүІеҪ©жө“зғҲпјҢз»ҶиҠӮдё°еҜҢпјҢеҜ“ж„Ҹж·ұиҝңпјҢеҶ…ж¶өж·ұеҲ»пјҢе Әз§°жһҒдёәйҡҫеҫ—зҡ„еҪ“д»Је”җеҚЎиүәжңҜжһҒе“ҒгҖӮи—Ҹдј дҪӣж•ҷи§үеӣҠжҙҫ第47д»Јжі•дё»йҳҝж—әиЎ®еҳҺвҖўеҳүйҳід№җдҪҸд»ҒжіўеҲҮпјҢдёҚд»…жҳҜдёҖдҪҚеӨҮеҸ—ең°ж–№ж°‘дј—е’ҢдҪӣж•ҷз•Ңе°ҠйҮҚзҡ„дҪӣеӯҰеӨ§е®¶пјҢд№ҹжҳҜеӣҪ家зә§йқһйҒ—еҗҚеҪ•и§үеӣҠжўөйҹізҡ„д»ЈиЎЁжҖ§дј жүҝдәәпјҢеӨҡе№ҙжқҘдёҖзӣҙиҮҙеҠӣдәҺејҳжү¬дҪӣж•ҷж–ҮеҢ–пјҢдҝқжҠӨгҖҒжҒўеӨҚе’ҢжҺЁе№ҝи—Ҹдј дҪӣж•ҷи§үеӣҠжҙҫзҡ„ж–ҮеҢ–дҪ“зі»пјҢеҜ№и—Ҹжұүж–ҮеҢ–дәӨжөҒдёҺең°ж–№еҸ‘еұ•иө·еҲ°з§ҜжһҒдҪңз”ЁгҖӮ

еҒҘйҳід№җдҪҸд»ҒжіўеҲҮдёәи§Ӯдј—и®Іи§Је”җеҚЎ

В В В В В В В и§үеӣҠз”»жҙҫжҳҜдё–д»Јзӣёдј гҖҒжІҝиўӯиҮід»Ҡзҡ„з”»жҙҫпјҢе®ғеңЁйӣӘеҹҹи—Ҹең°жҙ»жҖҒдј жүҝ1027е№ҙпјҢдј з»ҹжҠҖиүәд»ҺжқҘжІЎжңүй—ҙж–ӯиҝҮпјҢжҜҸдёҖдёӘж—¶д»ЈйғҪжңүе…¶жҙ»жҖҒдј жүҝзҡ„ж–ҮеҢ–з©әй—ҙпјҢе§Ӣз»ҲдёҺи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҗ„ж•ҷжҙҫж–ҮеҢ–ж ·ејҸз”ҹжҒҜдёҺе…ұпјҢжҳҜд»ЈиЎЁжҖ§дј жүҝдәәйўҶз•ҘзҰ…ж„ҸгҖҒжҠҠжҸЎзҰ…йҒ“гҖҒиһҚе…ҘзҰ…еўғгҖҒиҜҒжӮҹзҰ…еҝғзҡ„е”җеҚЎжҠҖиүәзҰ…пјҢд№ҹжҳҜејҳжі•еҲ©з”ҹзҡ„ж–№дҫҝжі•й—ЁгҖӮи§үеӣҠз”»жҙҫпјҢйӣҶеёғз”»гҖҒзүҲз”»гҖҒеҲәз»ЈгҖҒз»Үй”ҰгҖҒе Ҷз»ЈгҖҒзјӮдёқзӯүдёҘи°Ёзҡ„дҪӣй—Ёе®—йЈҺдёҺжҙ»жіјзҡ„дј з»ҹиүәжңҜе…ұиһҚдёҖзӮүпјҢдҪҝж·ұйӮғзҡ„дҪӣжі•жҖқжғідёҺдё°еҜҢзҡ„иүІеҪ©зәҝжқЎзӮјеҢ–дёәдёҖе№…е№…зІҫзҫҺзҡ„е”җеҚЎе’ҢеЈҒз”»дҪңе“ҒпјҢдё»иҰҒз”ұиҜёдҪӣдёҺзҘ–еёҲеӨ§еҫ·з”»дј гҖҒдҪӣиҸ©иҗЁдёҺжҠӨжі•иӮ–еғҸз”»гҖҒжң¬е°Ҡз”»гҖҒеҺҶеҸІи®°иҪҪз”»гҖҒйЈҺдҝ—з”»гҖҒе»әзӯ‘з”»гҖҒе®—ж•ҷжҙ»еҠЁгҖҒеҷЁзү©зұ»гҖҒи—ҸеҢ»иҚҜз”»гҖҒеҠЁжӨҚзү©з”»гҖҒж—¶иҪ®еҺҶз”»йўҳжқҗз»„жҲҗпјҢжҳҜеёҰжңүдёҖе®ҡеҺҶеҸІеҸІж–ҷе’Ңдәәзү©дј и®°зҡ„иүІеҪ©пјҢд»ҺдёҖдёӘдҫ§йқўеҸҚжҳ дәҶйӣӘеҹҹи—Ҹең°зү№е®ҡеҺҶеҸІж—¶д»Је’Ңдәә们зҡ„зӨҫдјҡз”ҹжҙ»пјҢжҳҜдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹе…ұеҗҢзҡ„ж–ҮеҢ–йҒ—дә§пјҢе…·жңүеұ•зҺ°и—Ҹдј дҪӣж•ҷи§үеӣҠз”»жҙҫиүәжңҜзӢ¬зү№еҲӣйҖ еҠӣзҡ„е…ёеһӢжҖ§гҖҒд»ЈиЎЁжҖ§гҖӮеёҲеҸӨдёҚжіҘеҸӨпјҢеӯҰд»ҠдёҚеӣҝд»ҠпјҢж—ўеёҲжүҝи—Ҹж—Ҹдј з»ҹзҫҺжңҜзңјгҖҒиҖігҖҒйј»гҖҒиҲҢгҖҒиә«гҖҒж„ҸгҖҒжң«йӮЈгҖҒйҳҝиө–иҖ¶зҡ„вҖңе…«иҜҶвҖқжҠҖиүәпјҢеҸҲиһҚж‘„иө„зІ®йҒ“гҖҒеҠ иЎҢйҒ“гҖҒи§ҒйҒ“гҖҒдҝ®йҒ“гҖҒж— дҝ®йҒ“зҡ„вҖңзҰ…дҝ®вҖқеҝғй«“пјҢжӣҙиҙҜйҖҡеҸӨд»ҠгҖҒиһҚжұҮдёӯиҘҝпјҢдё”йҒ“еҷЁгҖҒзҰ…иүәгҖҒиә«еҝғгҖҒзңҹдҝ—гҖҒж„ҝиЎҢеҗҲдёҖпјҢж— з–‘жҳҜи§үеӣҠз”»жҙҫиүәжңҜжҙ»жҖҒдј жүҝзҡ„дёҖеӨ§зү№иүІгҖӮи§үеӣҠз”»жҙҫжәҗдәҺдҪӣйҷҖж—¶иҪ®ж•ҷжі•пјҢжҙ»жҖҒдј жүҝе§Ӣз»ҲдјҙйҡҸзқҖеҜәйҷўеғ§дҫЈзҡ„зҰ…дҝ®пјҢж•…е…¶иүәжңҜзү№зӮ№дёҖж–№йқўиһҚеҗҲеҚ°гҖҒи—ҸгҖҒжұүз»ҳз”»иүәжңҜзІҫзІ№пјҢеҸҲд»ҘзәҝжқЎз»ҳеҲ¶е’ҢиүІеҪ©зӮ№жҹ“зӯүзү№ж®ҠжҠҖжі•иҖҢеҸ–иғңпјҢжҳҜиүәжңҜе®ЎзҫҺе’Ңз»ҳз”»е·Ҙиүәзҡ„еңҶж»ЎдәӨиһҚпјӣеҸҰдёҖж–№йқўиүәжңҜйЈҺж ји„ұиғҺдәҺж·ұйӮғе№ҝеҚҡзҡ„дҪӣжі•жҖқжғіпјҢжҲҗзҶҹдәҺдёҖи„үзӣёз»ӯзҡ„жё…еҮҖдҝ®жҢҒпјҢд»ҺеҚғиҪҪеҺҶеҸІз§Ҝж·Җдёӯиө°жқҘпјҢдҫқ然йҘұеҗ«зқҖзҰ…дҝ®иҖ…зҡ„йӮЈд»ҪиҮӘеңЁгҖҒеңҶиһҚе’ҢзҒөеҠЁвҖ”вҖ”иүІеҪ©зҡ„ж·Ўйӣ…гҖҒжһ„еӣҫзҡ„д»Һе®№гҖҒзәҝжқЎзҡ„йЈҳйҖёвҖ”вҖ”жҲҗе°ұдәҶи§үеӣҠз”»жҙҫеҸӨжңҙйҡҪж°ёзҡ„иүәжңҜзү№иүІпјҢеҸҜжҸҙеј•еӯ”еӯҗеҜ№гҖҠжҳ“з»ҸгҖӢзҡ„е“ҒиҜ„жқҘжҰӮжӢ¬пјҢеҚівҖңжҙҒйқҷзІҫеҫ®вҖқпјҡвҖңжҙҒвҖқпјҢжҳҜжё…еҮҖж— зқҖпјӣвҖңеҮҖвҖқпјҢеҰӮеҰӮдёҚеҠЁпјӣвҖңзІҫвҖқпјҢжҳҜйӣҶиҗғеҚҺз« пјӣвҖңеҫ®вҖқпјҢж№ӣ然е…Ҙеҫ®гҖӮ

В В В В В В В и§үеӣҠз”»жҙҫпјҢжҳҜеңЁзү№е®ҡзҡ„еҺҶеҸІжқЎд»¶дёӢеҪўжҲҗзҡ„дёҖдёӘи—Ҹдј дҪӣж•ҷз”»жҙҫпјҢж—ўдҝқз•ҷдәҶж®Ҡиғңзҡ„дј з»ҹи§үеӣҠз”»жҙҫдј жүҝдҪ“зі»пјҢеҸҲе…је®№дәҶеҪ“ең°й»„иҙўзҘһж–ҮеҢ–еҪўејҸпјҢжӣҙз¬јзҪ©еңЁдҪӣж•ҷдҝЎд»°зҡ„е…үзҺҜд№ӢдёӢпјҢж—ўиЎЁзҺ°дёәдҝЎд»°зҡ„жҖҒеәҰпјҢеҸҲиЎЁзҺ°дёәдҝЎд»°зҡ„зӣ®зҡ„пјҢе Әз§°вҖңеҸӨиҖҒиҖҢзҘһеҘҮзҡ„е”җеҚЎз”»жҙҫпјҢжәҗдәҺйҰҷе·ҙжӢүзҡ„еҝғзҒөиүәжңҜпјҢдҪӣж•ҷйҮ‘еҲҡеҜҶд№ҳзҡ„дҝ®иЎҢжі•й—ЁпјҢйӣӘеҹҹе”җеҚЎз”»йЈҺзҡ„дј з»ҹжёҠжәҗпјҢз”ҹе‘ҪеҶ…еңЁзҡ„жё…еҮҖдёҺе…үжҳҺвҖқгҖӮе®ғжңүзқҖжҳҺзЎ®зҡ„ж–ҮеҢ–ең°зҗҶз©әй—ҙ,д»ҘдёӯеЈӨеЎҳи§үеӣҠж–ҮеҢ–дёӯеҝғдёәе…¶еӨ§жң¬иҗҘгҖҒйӣҶж•Јең°е’Ңж №жң¬йҒ“еңәпјҢж•ЈеёғдәҺеӣӣе·қзңҒйҳҝеққе·һеЈӨеЎҳгҖҒ马尔еә·гҖҒйҳҝеққвҖңдёүеҺҝвҖқе’Ңйқ’жө·зңҒжһңжҙӣе·һзҸӯзҺӣгҖҒд№…жІ»гҖҒз”ҳеҫ·вҖңдёүеҺҝвҖқгҖӮеңЁж–ҮеҢ–з”ҹжҖҒдёҠпјҢж—ўе…је®№д»ҘиҚүең°дёәд»ЈиЎЁзҡ„жёёзү§ж–ҮеҢ–пјҢеҸҲе…је®№д»ҘйӣӘеұұдёәд»ЈиЎЁзҡ„еіЎи°·еҶңиҖ•ж–ҮеҢ–гҖӮ

и§үеӣҠз”»жҙҫз”»йқўжһ„еӣҫдёҘи°ЁгҖҒеқҮиЎЎгҖҒдё°ж»ЎпјҢеёғеұҖдёҠз–ҸеҜҶеҸӮе·®пјҢд»ҘиҷҡжөҺе®һпјҢжҙ»жіјеӨҡеҸҳпјҢе…¶дј з»ҹжҠҖиүәж— дёҚжҳҜеңЁи¶…и¶Ҡе’Ңи§үжӮҹдёӯйҖҸеҪ»еҮәжұӮзңҹгҖҒжұӮе–„гҖҒжұӮзҫҺгҖҒжұӮж…§гҖҒжұӮжҳҜзҡ„зҒөз©әеўғз•Ңе’Ңд»·еҖјеҸ–еҗ‘пјҢжҳҜз”»еёҲвҖңеңЁдҝ®иЎҢдёӯз»ҳз”»пјҢеңЁз»ҳз”»дёӯдҝ®иЎҢвҖқзҡ„зңҹе®һеҶҷз…§,е§Ӣз»ҲеңЁеҮҖеҢ–вҖңдёӘдёҡвҖқе’ҢвҖңе…ұдёҡвҖқзҡ„зҰ…дҝ®дёӯеә„дёҘиә«еҝғгҖҒжӮІжҷәдҝ®иҜҒгҖҒиҫ…дё–ж•ҷеҢ–гҖҒејҳжі•е…»жӯЈпјҢиҝӣиҖҢеҮқиҒҡдәәеҝғгҖҒи·өиЎҢж…ҲжӮІгҖҒжҸҗеҚҮжӯЈж°”гҖҒдҝғиҝӣе’Ңи°җгҖӮз”»жі•дёҠдё»иҰҒжңүе·Ҙ笔йҮҚеҪ©дёҺзҷҪжҸҸз§Қз§ҚпјҢйҰ–е…ҲжҳҜдёҘж јжҢүз…§гҖҠз»ҳз”»йҮҸеәҰз»ҸгҖӢж ҮеҮҶиө·зЁҝпјҢйқўйғЁдә”е®ҳгҖҒеӨҙгҖҒиғёгҖҒи…°зӯүдәәдҪ“з»“жһ„еҸҠеҗ„дёӘйғЁдҪҚгҖҒеҷЁе®ҳзҡ„е°әеәҰе’ҢжҜ”дҫӢе…ізі»пјҢд»ҘеҸҠи®ЎйҮҸж–№жі•еқҮжңүдёҘж јзҡ„иҰҒжұӮпјӣе…¶ж¬ЎжҳҜз”ЁиүІдёҠејәи°ғеҜ№жҜ”пјҢ讲究иүІеҪ©еҜҢдёҪпјҢиҝҪжұӮйҮ‘зў§иҫүз…Ңзҡ„ж•ҲжһңпјҢ并用зӮ№йҮ‘е’Ңе…¶д»–дёӯе’ҢиүІз»ҹдёҖз”»йқўпјӣеҶҚж¬ЎжҳҜзәҝжқЎеӢҫеӢ’пјҢж—ўзІ—з»ҶдёҖиҮҙгҖҒеҲҡжҹ”зӣёжөҺпјҢиҝҗ笔еҸҲжңүзІ—жңүз»ҶпјҢйЎҝжҢ«еҸҳеҢ–пјҢйҡҸз”»йқўзҡ„еҢәеҲ«иҖҢиҝҗз”ЁпјҢжңүзҡ„зәҝжқЎзІ—зҠ·жңүеҠӣпјҢжңүзҡ„еңҶж¶ҰжөҒз•…пјҢеқҮиғҪиҫҫеҲ°дј зҘһеҠЁдәәзҡ„ж•ҲжһңпјҢиЎЁзҺ°дәҶдёҖз§ҚеҚҺдёҪгҖҒз»Ҷи…»йЈҺж јпјҢе…·жңүжө“зғҲзҡ„е®—ж•ҷж„ҹжҹ“еҠӣе’ҢйңҮж’јеҠӣгҖӮйўңж–ҷйҮҮз”Ёзҡ„е…ЁжҳҜжң¬ең°дә§зҡ„еӨ©з„¶зҹҝгҖҒжӨҚзү©йўңеҺҹж–ҷпјҢйўңж–ҷз»ҸеӨҡж¬Ўз ”зЈЁпјҢи°ғиғ¶ж—¶иҝҳиҰҒеҠ е…Ҙе°‘йҮҸзүӣиғҶжұҒйҳІи…җпјҢеӣ жӯӨиүІжіҪиүідёҪпјҢиҷҪеҺҶз»Ҹж•°зҷҫе№ҙпјҢиҮід»ҠиүІеҪ©д»Қ然йҮ‘е…үзҒҝзҒҝгҖӮ

В В В В В В В и§үеӣҠз”»жҙҫиүәжңҜд»Ҙе…¶еӨ§йҮҸзҡ„еҶ…е®№гҖҒеҸӨиҖҒзҡ„жҠҖиүәе’ҢйҮҚеҪ©йқ’з»ҝзҡ„з”»йЈҺпјҢдј иҫҫдәҶдҪӣйҷҖи§үиЎҢд№ӢеҘҮзҫҺгҖҒи§Ӯйҹіж…ҲжӮІд№ӢдјҳзҫҺгҖҒйҮ‘еҲҡеҠӣз”Ёд№ӢеЈ®зҫҺгҖҒ ж–Үж®ҠеҰҷйҹід№ӢйҖёзҫҺзҡ„йЈҺйҹөпјҢ延з»ӯзқҖдёӯеӣҪи—Ҹдј дҪӣж•ҷи§үеӣҠз”»жҙҫзҡ„иЎҖи„үгҖӮи§үеӣҠз”»жҙҫд»Ҙе…¶жӮ д№…зҡ„дҪӣж•ҷзҫҺжңҜеҺҶеҸІе’ҢеӨҡе…ғзҡ„ж–ҮеҢ–зү№еҫҒпјҢиў«зҫҺжңҜеӯҰз•Ңи®ӨдёәжҳҜвҖңдёӯеӣҪдҪӣж•ҷзҫҺжңҜеҺҶеҸІзҡ„жҙ»еҢ–зҹівҖқпјҢжһҒе…·еӯҰжңҜз ”з©¶д»·еҖјгҖӮи§үеӣҠз”»жҙҫеҘ‘еҗҲдҪӣж•ҷвҖңе’Ңи°җдё–з•ҢпјҢд»ҺеҝғејҖе§ӢпјҢдј—зјҳе’ҢеҗҲпјҢеҗҢж„ҝеҗҢиЎҢвҖқзҡ„йҒ“еҫ·и§„иҢғе’ҢзӨҫдјҡд»·еҖји§ӮпјҢжҳҜдёҖз§Қи®©дәәеҝғз”ҹе–„ж„Ҹж…ҲжӮІпјҢеҝғе№іж°”е’ҢпјҢз”ұжӯӨдә§з”ҹи¶…и¶Ҡж„ҹдёҺи§үйҶ’ж„ҸиҜҶзҡ„з”»жҙҫиүәжңҜгҖӮдёӯеЈӨеЎҳи§үеӣҠз”»жҙҫзҡ„еҺҶд»Је…ҲеёҲпјҢйҷӨдәҶдј з»ҹжҠҖиүәеҸЈиҖізӣёдј д№ӢеӨ–пјҢиҝҳејҖеҲӣдәҶи§үеӣҠз”»жҙҫзӢ¬ж ‘дёҖеёңзҡ„з»ҳз”»иүәжңҜпјҢдҪҝдј е»¶еҚғе№ҙзҡ„и§үеӣҠз”»жҙҫзҡ„з”»йЈҺе’ҢжҠҖиүәеҫ—д»Ҙдј жүҝдёӢжқҘпјҢжҲҗдёәз ”з©¶еҸӨд»ЈдҪӣж•ҷж°‘й—ҙзҫҺжңҜдҪңе“Ғе’ҢзҫҺжңҜдҝЎжҒҜзҡ„ж–ҮеҢ–е®қеә“гҖӮиҝҷз§ҚеҸӨиҖҒзҡ„з”»жҙҫиүәжңҜпјҢеҸҜи°“жҳҜдёӯеӣҪеҸӨе…ёзҫҺжңҜзҡ„вҖңжҙ»еҢ–зҹівҖқгҖӮи§үеӣҠз”»жҙҫдёҚдҪҶд»Ҙе”җеҚЎе’ҢеЈҒз”»ејҳжі•пјҢж»Ўи¶ідәҶе№ҝеӨ§дҝЎдј—жңҖиҝ«еҲҮзҡ„еҝғзҒөйңҖиҰҒпјҢиҝҳеҝ е®һең°дҝқеӯҳдәҶдёӯеӣҪдј з»ҹи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҫҺжңҜзҡ„еҹәжң¬йЈҺиІҢпјҢдёәз ”з©¶дёӯеӣҪдј з»ҹи—Ҹдј дҪӣж•ҷж–ҮеҢ–зҡ„еҶ…ж¶өдёҺеҸҳиҝҒжҸҗдҫӣдәҶе…ёеһӢзҡ„з”ҹеҠЁе®һдҫӢгҖӮвҖңеңЁдҝ®иЎҢдёӯз»ҳз”»пјҢеңЁз»ҳз”»дёӯдҝ®иЎҢпјҢеғ§з»ҳе”җеҚЎпјҢеҮәиҮӘжё…еҮҖжўөиЎҢпјҢз§үжҢҒиҸ©жҸҗжӮІеҝғгҖӮе”җеҚЎдёӯжңүж®Ҡиғңжі•е–ңпјҢе”җеҚЎдёӯжңүеә„дёҘиүәжңҜгҖӮдёәе…¶еҰӮжӯӨпјҢи§үеӣҠжҙҫзҡ„еҚғе№ҙе”җеҚЎиүәжңҜпјҢеңЁи—Ҹе“ҮеҜәдёҖи„үдј жүҝпјҢдёәе–§е“—е°ҳдё–пјҢеёҰжқҘеҗүзҘҘйңһе…үгҖӮвҖқдёӯеӣҪи—ҸеӯҰз ”з©¶дёӯеҝғз ”з©¶е‘ҳйҷҲеәҶиӢұеҰӮжҳҜиҜҙгҖӮ

В В В В В В В иҝ‘ж—ҘпјҢйҳҝж—әиЎ®еҳҺвҖўеҒҘйҳід№җдҪҸд»ҒжіўеҲҮиҝҳеңЁдёӯеӣҪдәәж°‘еӨ§еӯҰеӣҪеӯҰйҰҶе°ұвҖңдҪӣжі•дәҶд№үз»Ҹи—ҸдёҺи—Ҹдј дҪӣж•ҷи§үеӣҠжҙҫдј жүҝвҖқиҝӣиЎҢдәҶдё»йўҳи®Іеә§гҖӮиҝ‘дә”зҷҫеҗҚ专家гҖҒеӯҰиҖ…е’ҢеёҲз”ҹиҒҶеҗ¬дәҶеҒҘйҳід№җдҪҸд»ҒжіўеҲҮзҡ„и®Іеә§пјҢеҒҘйҳід№җдҪҸд»ҒжіўеҲҮзҺ°еңәеӣһзӯ”дәҶеёҲз”ҹжңүе…ідҪӣжі•дәҶд№үз»Ҹи—ҸдёҺи§үеӣҠз”»жҙҫдј жүҝзҡ„жҸҗй—®гҖӮ

В В В В В В В вҖңжҙҒеҮҖзІҫеҫ®вҖ”вҖ”и§үеӣҠвҖўе”җеҚЎиүәжңҜеұ•вҖқеңЁдёҠжө·еёӮдёҫеҠһпјҢе……еҲҶдҪ“зҺ°дәҶж–ҮеҢ–з•ҢгҖҒзҫҺжңҜз•Ңеӣ еә”ж—¶д»ЈеҸ‘еұ•пјҢеӣһеә”дҝғиҝӣдёӯеҚҺж–ҮеҢ–еҸ‘еұ•йңҖиҰҒпјҢе®һзҺ°д»Ҙж–ҮеҢ–дәәгҖҒд»Ҙж–ҮиӮІдәәзҡ„д»Һе®№ж·Ўе®ҡгҖҒеқҡе®ҡдҝЎеҝғе’Ңж–№дҫҝе–„е·§гҖӮе“Ғе‘іи§үеӣҠе”җеҚЎиүәжңҜзҡ„вҖңжҙҒеҮҖзІҫеҫ®вҖқиҷҪ然зҹӯжҡӮпјҢдҪҶжҳҜе–„еҰҷзҡ„зјҳиө·и¶ід»Ҙеј•еҸ‘зӣёз»ӯдёҚж–ӯгҖҒйҮҚйҮҚж— е°Ҫзҡ„е№ҝеӨ§ж„ҝиЎҢгҖӮ