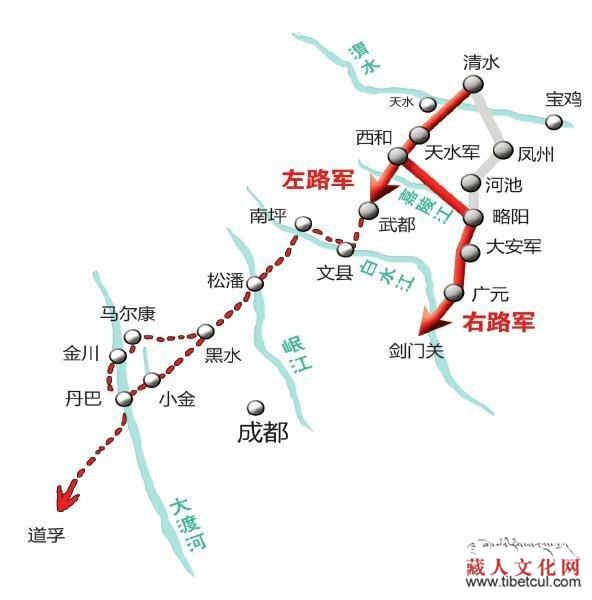

1227е№ҙеӨҸеӯЈзҡ„ж”ҝжІ»еҪўеҠҝеӣҫпјҲеҢ—дә¬еӨ§еӯҰеј иҠқиҒ”ж•ҷжҺҲдё»зј–гҖҠдё–з•ҢеҺҶеҸІең°еӣҫйӣҶгҖӢпјүдёҺжё©зҺүжҲҗжҺЁжөӢзҡ„жҲҗеҗүжҖқжұ—иҝӣеҶӣи·ҜзәҝеӣҫпјҲйғ‘е·һгҖҠеӨ§жІіжҠҘгҖӢ2009е№ҙ10жңҲ15ж—Ҙпјү

В В В В В В В з”ҳеӯңе·һвҖңи’ҷеҸӨеҸІиҝ№и°ғжҹҘе°Ҹз»„вҖқд»Ҙзү№иҒҳ专家温зҺүжҲҗж•ҷжҺҲдёәйҰ–зҡ„и°ғжҹҘз»„з»ҸиҝҮдёӨе№ҙеӨҡзҡ„и°ғжҹҘз ”з©¶еҗҺзЎ®и®ӨпјҢдёҖд»ЈеӨ©йӘ„жҲҗеҗүжҖқжұ—жӯ»дәҺвҖңжңЁйӣ…еҷ¶вҖқвҖ”вҖ”йҒ“еӯҡеҺҝеҚҸеҫ·д№ЎгҖӮ

В В В В В В В дёҖд»ЈеӨ©йӘ„жҲҗеҗүжҖқжұ—еҺ»дё–700еӨҡе№ҙжқҘпјҢдёӯеӨ–专家гҖҒеӯҰиҖ…дёәзЎ®и®ӨжҲҗеҗүжҖқжұ—еҺ»дё–ең°зӮ№еҸҠеҜ»жүҫжҲҗеҗүжҖқжұ—йҷөдҪңдәҶй•ҝжңҹгҖҒиү°иӢҰзҡ„жҺўзҙўпјҢеҖјеҫ—дәә们敬йҮҚдёҺй’ҰдҪ©гҖӮ

В В В В В В В В еӣӣе·қзңҒз”ҳеӯңе·һвҖңи’ҷеҸӨеҸІиҝ№и°ғжҹҘе°Ҹз»„вҖқпјҢжҲҗз«ӢдәҺ2011е№ҙ5жңҲ6ж—ҘгҖӮз”ұи‘—еҗҚиҖғеҸӨеӯҰ家пјҢжІіеҚ—зңҒйҫҷй—ЁзҹізӘҹз ”з©¶жүҖеҺҹжүҖй•ҝжё©зҺүжҲҗж•ҷжҺҲдёәзү№иҒҳ专家гҖӮд»ҘгҖҠз”ҳеӯңж—ҘжҠҘгҖӢеүҜжҖ»зј–иҫ‘ж №з§ӢеӨҡеҗүдёәз»„й•ҝе…јж‘„еҪұи®°иҖ…гҖӮж—©еңЁ2009е№ҙ9жңҲ28ж—ҘпјҢж—Ҙжң¬е…ұеҗҢзӨҫе°ұжҠҘйҒ“дәҶвҖңжҲҗеҗүжҖқжұ—йҷөеңЁз”ҳеӯңе·һвҖқзҡ„ж¶ҲжҒҜгҖӮеҜ№жӯӨпјҢдёӯеӣҪеӯҰжңҜз•ҢвҖңйӣҶдҪ“жІүй»ҳвҖқгҖӮ10жңҲ15ж—ҘпјҢжё©ж•ҷжҺҲйҰ–е…ҲдҪңеҮәжҺЁжөӢпјҢжҲҗеҗүжҖқжұ—жӯ»еңЁз”ҳеӯңе·һжҳҜеҸҜиғҪзҡ„гҖӮ

В В В В В В В вҖңи’ҷеҸӨеҸІиҝ№и°ғжҹҘе°Ҹз»„вҖқеңЁз”ҳиӮғзңҒз”ҳеҚ—е·һгҖҒеӣӣе·қзңҒйҳҝеққе·һгҖҒз”ҳеӯңе·һгҖҒйӣ…е®үең°еҢәгҖҒеҮүеұұең°еҢәеҸҠдёҙиҝ‘зҡ„йқ’жө·зңҒзҺүж ‘е·һгҖҒжһңжҙӣе·һгҖҒиҘҝи—ҸжҳҢйғҪең°еҢәгҖҒдә‘еҚ—зңҒиҝӘеәҶе·һзӯүдә”зңҒй«ҳеҺҹең°еҢәдҪңдәҶдә”ж¬Ўи°ғжҹҘгҖӮ他们еңЁеҗ„ең°жҹҘйҳ…ең°еӣҫгҖҒеҺҝеҝ—гҖҒж–Үзү©еҸҠи—Ҹж–ҮеҸІж–ҷпјҢдёҺеҪ“ең°дё“家гҖҒеӯҰиҖ…гҖҒе–Үеҳӣ们еә§и°ҲпјҢе®һең°иҖғеҜҹйҮҚиҰҒйҒ—иҝ№пјҢжңүдёҖзі»еҲ—йҮҚиҰҒеҸ‘зҺ°гҖӮд»…е°ұе…ғд»ЈиҖҢиЁҖпјҢеҰӮеҸ‘зҺ°дё№е·ҙеҺҝдёӯи·Ҝд№Ўе…ғд»Јз»Ҹе ӮзўүеЈҒз”»гҖҒе…ғд»Јз»Ҹе ӮеҸӨе»әзӯ‘гҖҒеІӯй’ҰеҜәе…«жҖқе·ҙж–Үйўҳи®°дёҺе…ғд»ЈжҷҡжңҹеЈҒз”»гҖҒз”ҳеӯңеҺҝвҖңжұүдәәеҜәвҖқзҡ„е…ғд»Јйә»е“Ҳеҷ¶жӢүеәҷеЈҒз”»гҖҒеҫ·ж јеҺҝжұӨз”Із»Ҹе Ӯе…«жҖқе·ҙж–Үйўҳи®°дёҺе…ғд»ЈеЈҒз”»зӯүзӯүгҖӮ

В В В В В В В йҒ“еӯҡеҺҝжҳҜдә”ж¬ЎиҖғеҜҹзҡ„йҮҚзӮ№ең°еҢәгҖӮеңЁйҒ“еӯҡеҺҝеҹҺжүҫеҲ°дәҶдёӨж®өж®Ӣеӯҳзҡ„еҸӨеҹҺеўҷпјҢеә”жҳҜйҡӢе”җж—¶д»Јзҡ„вҖңйҒ“еқһеҹҺвҖқгҖӮеҺҝеҹҺеҚ—йғЁз“Ұж—Ҙд№Ўзҡ„еҸӨд»ЈзҺӢйҷөпјҢжҺЁжөӢжҳҜгҖҠеҢ—еҸІгҖӢгҖҒгҖҠйҡӢд№ҰгҖӢи®°иҪҪзҡ„вҖңйҷ„еӣҪвҖқзҺӢйҷөгҖӮеңЁеҚҸеҫ·д№ЎпјҢдёҚдҪҶжүҫеҲ°дәҶе…ғд»ЈвҖңе®ҒиҝңеәңвҖқеҹҺж®Ӣиҝ№пјҢиҖҢдё”зЎ®и®ӨдәҶжё…д»ЈжүҖдҝ®зҡ„еңҹеҹҺпјҲвҖңе№ҙзҫ№е°§еҹҺвҖқпјүеҸҠжғ иҝңеҜәпјҲдёғдё–зәӘиҫҫиө–е–ҮеҳӣзҪ—жЎ‘ж јжЎ‘еҳүжҺӘдәҺ1728е№ҙвҖ”1735е№ҙй©»жӯӨеҜәпјүпјҢиҝҷйҮҢд№ҹжҳҜеҚҒдёҖдё–иҫҫиө–е–ҮеҳӣеҮҜзҸ еҳүжҺӘиҜһз”ҹең°пјҲ1638вҖ”1855е№ҙпјүгҖӮ

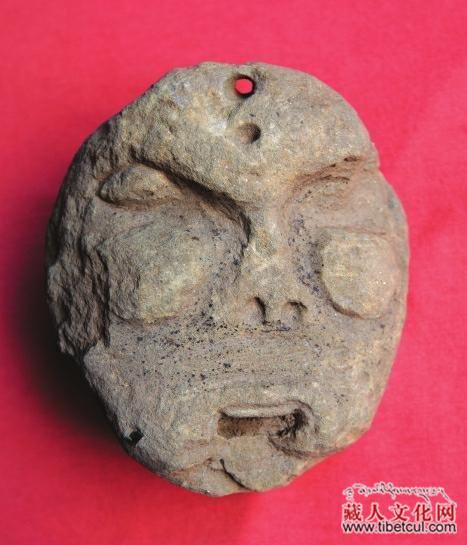

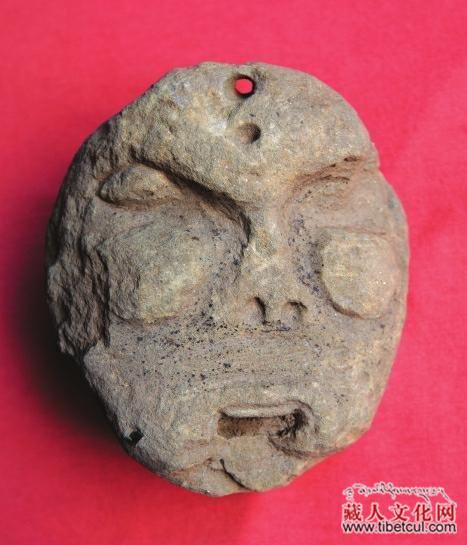

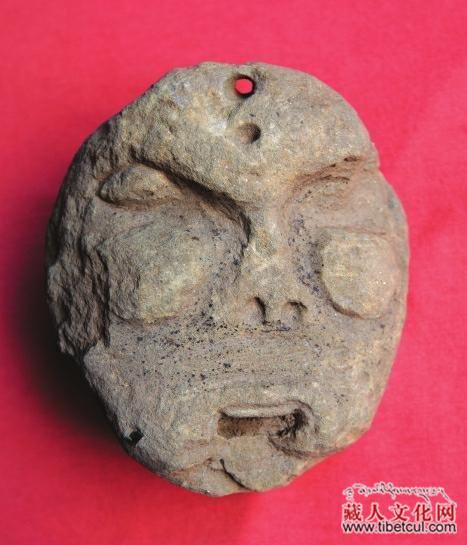

еҚҸеҫ·д№ЎеҮәеңҹзҡ„зҹійӣ•вҖңжңЁйӣ…дәәзҘһеғҸвҖқ(2011е№ҙ9жңҲ9ж—ҘеҮәеңҹпјҢй«ҳ15.1е…¬еҲҶпјҢе®Ҫ10е…¬еҲҶ)еҸҠеҸІиҮҙеә·ж’°гҖҠжі°е®Ғжғ иҝңеҜәзў‘и®°гҖӢпјҲ1870е№ҙпјҢйҖҡй«ҳ170е…¬еҲҶпјҢе®Ҫ71е…¬еҲҶпјү

В В В В В В В и—ҸеӯҰ家гҖҒз”ҳеӯңе·һж”ҝеҚҸеүҜдё»еёӯе‘·зҺӣйҷҚжқ‘ж•ҷжҺҲгҖҒиҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰеңҹзҷ»еҪӯжҺӘж•ҷжҺҲйғҪеҗ‘жҲ‘们д»Ӣз»ҚдәҶжңүе…ізҡ„и—Ҹж–ҮеҸІж–ҷгҖӮи—Ҹж—ҸеҺҶеҸІеӯҰ家蔡е·ҙвҖўиҙЎеҳҺеӨҡеҗүпјҲжі•еҗҚпјҡеҸёеҫ’ж је“ҮжҙӣеһӮпјҢ1309вҖ”1364е№ҙпјүзҡ„еҗҚи‘—гҖҠзәўеҸІгҖӢжҲҗд№ҰдәҺе…ғиҮіжӯЈдәҢеҚҒдёүе№ҙпјҲ1363е№ҙпјүпјҢжҜ”гҖҠе…ғеҸІгҖӢжҲҗд№Ұж—©е…ӯе№ҙгҖӮиҜҘд№Ұи®°иҪҪпјҡвҖңеӨӘзҘ–жҲҗеҗүжҖқжұ—пјҢж°ҙ马е№ҙеҮәз”ҹпјҢжңүдә”дёӘе…„ејҹпјҢдёүеҚҒе…«еІҒж—¶еҫҒжңҚеӨ§ең°пјҢз»ҹжІ»дәҶдәҢеҚҒдёүе№ҙпјҢдёғжңҲеҚҒдәҢж—ҘеңЁжңЁйӣ…еҷ¶еҚҮеӨ©пјҢдә«е№ҙе…ӯеҚҒдёҖеІҒвҖқгҖӮгҖҠзәўеҸІгҖӢжҲҗд№Ұж—¶пјҢжҲҗеҗүжҖқжұ—еҺ»дё–136е№ҙпјҢжҳҜдёӯеӨ–еҗ„йЎ№зӣёе…іеҸІж–ҷдёӯж—¶д»Јиҫғж—©гҖҒжңҖжқғеЁҒзҡ„и‘—иҝ°гҖӮеҗҢж—¶иҝҳеҸӮиҖғдәҶи’ҷеҸӨгҖҠеҸӨеҸІгҖӢпјҲвҖңи„ұеҚңиөӨйўңвҖқпјүгҖӮи—Ҹж–Үе…¶д»–и‘—дҪңдёӯпјҢд№ҹжңүзұ»дјјзҡ„и®°иҝ°пјҢеҰӮд»“е·ҙвҖўзҸӯи§үжЎ‘еёғгҖҠжұүи—ҸеҸІи®°гҖӢпјҲ1434е№ҙпјүгҖҒжӢ”еҚ§зҘ–жӢүз§°е“ҮгҖҠжҷәиҖ…е–ңе®ҙгҖӢпјҲ1564е№ҙпјүзӯүзӯүгҖӮдҪҶжҳҜпјҢжңүзҡ„专家жҠҠвҖңжңЁйӣ…еҷ¶вҖқиҜ‘дҪңвҖңе”җе…Җжғ•вҖқжҲ–вҖңиҘҝеӨҸд№ӢеҳҺең°вҖқпјҢд»ҺиҖҢйҖ жҲҗи®ёеӨҡиҜҜи§ЈпјҒ

жё©ж•ҷжҺҲиҜҙпјҢвҖңжңЁйӣ…еҷ¶вҖқжүҖжҢҮзҡ„пјҢе°ұжҳҜжңЁйӣ…дәәзҡ„еҷ¶иҫҫең°ж–№гҖӮвҖңжңЁйӣ…дәәвҖқд№ҹиҜ‘дҪңвҖңејӯиҚҜдәәвҖқгҖӮвҖңеҷ¶иҫҫвҖқпјҢгҖҠе…ғеҸІгҖӢдёӯд№ҹиҜ‘дҪңвҖңеҢЈзӯ”вҖқгҖҒвҖңе“Ҳзӯ”вҖқгҖҒвҖңеҗҲзӯ”вҖқпјҢиҮӘе”җд»Јиҝ„д»ҠйғҪжҢҮйҒ“еӯҡеҺҝеҚҸеҫ·д№ЎиҝҷдёӘең°ж–№пјҲзәҰдёңз»Ҹ101еәҰ30з§’пјӣеҢ—зә¬30еәҰ30з§’пјүгҖӮе…ғд»ЈеңЁиҝҷйҮҢе»әеҹҺпјҲ1265е№ҙпјү并жҙҫйҮҚе…өй©»е®ҲпјҢеҸҲи®ҫз«ӢдәҶвҖңе®ҒиҝңеәңвҖқпјҲ1276е№ҙпјүгҖӮи°ӯе…¶йӘ§ж•ҷжҺҲдё»зј–зҡ„гҖҠдёӯеӣҪеҺҶеҸІең°еӣҫйӣҶгҖӢпјҢеңЁе”җд»Јзҡ„вҖңеү‘еҚ—йҒ“еҢ—йғЁеӣҫвҖқпјҲ741е№ҙпјүгҖҒвҖңеҗҗи•ғеӣҫвҖқпјҲ820е№ҙпјүпјҢе…ғд»ЈвҖңе®Јж”ҝйҷўиҫ–ең°еӣҫвҖқпјҲ1288вҖ”1330е№ҙпјүдёӯеқҮжңүж ҮиҜҶгҖӮжё…д»Јжғ иҝңеҜәй—ЁеүҚжүҖз«Ӣзҡ„гҖҠеҫЎеҲ¶жғ иҝңеҜәзҹізў‘гҖӢпјҲ1731е№ҙпјүгҖҒеҸІиҮҙеә·гҖҠжі°е®Ғжғ иҝңеҜәзў‘и®°гҖӢпјҲ1870е№ҙпјүеқҮз§°жӯӨең°дёәвҖңеҷ¶иҫҫвҖқгҖӮиҮідәҺеҚҸеҫ·д№ЎжӣҫжҳҜжңЁйӣ…дәәзҡ„дҪҸең°пјҢеңЁгҖҠдё№е·ҙеҺҝеҝ—гҖӢдёӯжңүдј—еӨҡи®°иҝ°пјҢдҫӢеҰӮвҖңжңЁйӣ…еЁғвҖқеҸҲз§°вҖңеҷ¶иҫҫеЁғвҖқгҖӮ2011е№ҙ9жңҲ9ж—ҘеңЁеҚҸеҫ·д№Ўе®Ӣд»ЈвҖңеҸӨеҜәвҖқйҒ—еқҖдёӯеҮәеңҹзҡ„жңЁйӣ…дәәзҹійӣ•зҘһеғҸпјҲжҲ–вҖңзәўи„ёзҘ–е…ҲвҖқзҘһеғҸпјүпјҢжӣҙеўһж·»дәҶиҖғеҸӨеӯҰиҜҒжҚ®гҖӮ

В В В В В В В В еҸҰеӨ–пјҢд»ҠеҶ…и’ҷеҸӨдјҠе…ӢжҳӯзӣҹдјҠйҮ‘йңҚжҙӣж——жҲҗеҗүжҖқжұ—йҷөпјҢдҫӣеҘүзҡ„вҖңжҲҗеҗүжҖқжұ—зӢ©зҢҺ马йһҚвҖқдёҠпјҢжңүдәҢйҫҷжҲҸзҸ пјҲвҖңеҰӮж„Ҹе®қвҖқз”ұе…ӯйў—жө·иһәжқҹжҲҗпјүпјҢе…¶дёӢйқўжҳҜеӨ§й№ҸйҮ‘зҝ…йёҹжҠӨеҚ«зүҰзүӣеӣҫеҪўпјҢиҝҷжҳҜе…ёеһӢзҡ„е·қиҘҝең°еҢәиӢҜж•ҷеӣҫжЎҲгҖӮ2012е№ҙ7жңҲ8ж—ҘпјҢжҲ‘们еңЁеҚҸеҫ·д№ЎеҸӨеҜәзҺӣе°је ҶдёӯпјҢд№ҹйҮҮйӣҶеҲ°еӨ§й№ҸйҮ‘зҝ…йёҹжҠӨеҚ«зүҰзүӣзҡ„зҹіеҲ»пјҲе®Ӣд»ЈпјүгҖӮ9жңҲ28ж—ҘеңЁеҚҸеҫ·д№ЎйӣҖе„ҝжқ‘и—Ҹж°‘жӢҘжҺӘ家зңӢеҲ°дәҶдёҖеүҜ马йһҚпјҢд№ҹжҳҜзұ»дјјзҡ„дәҢйҫҷжҲҸзҸ пјҢеҰӮж„Ҹе®қеӣҫеҪўгҖӮжҲҗеҗүжҖқжұ—зҡ„вҖңзӢ©зҢҺ马йһҚвҖқжҳҜжҲҗеҗүжҖқжұ—еҲ°иҝҮе·қиҘҝи—ҸеҢәзҡ„жңүеҠӣиҜҒжҚ®д№ӢдёҖгҖӮВ В В В

В В В В В В В В жё©ж•ҷжҺҲиҝӣдёҖжӯҘеҲҶжһҗиҜҙпјҢд»Һ1227е№ҙжӯЈжңҲиө·пјҢжҲҗеҗүжҖқжұ—ж”»жү“йқ’жө·гҖҒз”ҳиӮғеҚ—йғЁи—ҸеҢәпјҢдёҖдәӣеҗҗи•ғең°ж–№еҠҝеҠӣе·ІеҪ’йҷ„дәҺд»–гҖӮжҲҗеҗүжҖқжұ—зҺҮеҶӣд»Һе…ӯзӣҳеұұеҚ—дёӢжё…ж°ҙпјҢеҶҚиҝӣе…ҘеӨ§йҮ‘е·қгҖҒеӨ§жёЎжІіи—ҸеҢәпјҢд№ғжҳҜвҖңз”Ёе…өеҰӮзҘһвҖқзҡ„йҮҚеӨ§жҲҳз•ҘеҶізӯ–гҖӮжӯӨдёҫеҸҜ收вҖңдёҖзҹідёүйёҹвҖқд№Ӣж•ҲпјҡдәҶи§Јеҗҗи•ғеҗ„йғЁиҷҡе®һпјӣеҜ»жұӮеҚ—дёӢеҸҜд»ҘзҒӯеӨ§зҗҶгҖҒдёңдёӢеҸҜд»ҘзҒӯеҚ—е®Ӣд№ӢеүҚжІҝеҹәең°гҖӮиҖҢгҖҠе…ғеҸІвҖўеӨӘзҘ–зәӘгҖӢи®°иҪҪжҲҗеҗүжҖқжұ—вҖңеҙ©дәҺиҗЁйҮҢе·қе“ҲиҖҒеҫ’д№ӢиЎҢе®«вҖқпјҢи’ҷеҸӨйҹівҖңе“ҲиҖҒеҫ’вҖқдёҺгҖҠе…ғеҸІгҖӢи®°иҪҪзҡ„вҖңе“Ҳзӯ”вҖқеҜ№йҹіеҚҒеҲҶеҗ»еҗҲпјҢе№¶ж— зҹӣзӣҫгҖӮ

В В В В В В В В иҮіжӯӨпјҢд»Ҙжё©зҺүжҲҗж•ҷжҺҲдёәзү№иҒҳ专家зҡ„вҖңи’ҷеҸӨеҸІиҝ№и°ғжҹҘе°Ҹз»„вҖқйғ‘йҮҚе®ЈеёғпјҢдёҖд»ЈеӨ©йӘ„жҲҗеҗүжҖқжұ—пјҲ1162.5.31вҖ”1227.8.25пјүеҺ»дё–дәҺд»Ҡеӣӣе·қзңҒз”ҳеӯңе·һйҒ“еӯҡеҺҝеҚҸеҫ·д№ЎгҖӮ

В В В В В В В иҮідәҺд»–е®ү葬дәҺвҖңиө·иҫҮи°·вҖқзҡ„йҷөеҢәпјҢжӯЈеңЁжҺўеҜ»д№ӢдёӯгҖӮи®°иҖ…еңЁйҮҮи®ҝдёӯжҺўзҹҘпјҢжё©зҺүжҲҗж•ҷжҺҲз»ҸиҝҮдёӨе№ҙзҡ„иҖғеҜҹпјҢеҜ№дәҺжҲҗеҗүжҖқжұ—йҷөзҡ„дҪҚзҪ®е·Із»Ҹеҝғдёӯжңүж•°гҖӮдҪҶжҳҜпјҢйӮЈйҮҢжҳҜжө·жӢ”4100вҖ”4600е…¬е°әзҡ„й«ҳеұұе’ҢиҚүең°пјҢйңҖиҰҒжҺўжөӢ30вҖ”40е№іж–№е…¬йҮҢзҡ„ең°еҢәгҖӮеҰӮжһңдёҚжҗһиҲӘжөӢгҖҒиҲӘжҺўпјҢжҳҜж— жі•зЎ®е®ҡзҡ„гҖӮиҖҢиҝҷеҝ…йЎ»иҺ·еҫ—еӣҪ家зҡ„жү№еҮҶпјҢиҝҳйңҖиҰҒеӨ§з¬”иө„йҮ‘гҖӮеҜ№жӯӨпјҢвҖңи’ҷеҸӨеҸІиҝ№и°ғжҹҘе°Ҹз»„вҖқжҳҜж— иғҪдёәеҠӣзҡ„гҖӮжңҹзӣјеӣҪ家еҸҠе…ЁзӨҫдјҡзҡ„ж”ҜжҢҒгҖӮ

еҚҸеҫ·д№ЎеҮәеңҹзҡ„зҹійӣ•вҖңжңЁйӣ…дәәзҘһеғҸвҖқ(2011е№ҙ9жңҲ9ж—ҘеҮәеңҹпјҢй«ҳ15.1е…¬еҲҶпјҢе®Ҫ10е…¬еҲҶ)еҸҠеҸІиҮҙеә·ж’°гҖҠжі°е®Ғжғ иҝңеҜәзў‘и®°гҖӢпјҲ1870е№ҙпјҢйҖҡй«ҳ170е…¬еҲҶпјҢе®Ҫ71е…¬еҲҶпјү

В В В В В В В и—ҸеӯҰ家гҖҒз”ҳеӯңе·һж”ҝеҚҸеүҜдё»еёӯе‘·зҺӣйҷҚжқ‘ж•ҷжҺҲгҖҒиҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰеңҹзҷ»еҪӯжҺӘж•ҷжҺҲйғҪеҗ‘жҲ‘们д»Ӣз»ҚдәҶжңүе…ізҡ„и—Ҹж–ҮеҸІж–ҷгҖӮи—Ҹж—ҸеҺҶеҸІеӯҰ家蔡е·ҙвҖўиҙЎеҳҺеӨҡеҗүпјҲжі•еҗҚпјҡеҸёеҫ’ж је“ҮжҙӣеһӮпјҢ1309вҖ”1364е№ҙпјүзҡ„еҗҚи‘—гҖҠзәўеҸІгҖӢжҲҗд№ҰдәҺе…ғиҮіжӯЈдәҢеҚҒдёүе№ҙпјҲ1363е№ҙпјүпјҢжҜ”гҖҠе…ғеҸІгҖӢжҲҗд№Ұж—©е…ӯе№ҙгҖӮиҜҘд№Ұи®°иҪҪпјҡвҖңеӨӘзҘ–жҲҗеҗүжҖқжұ—пјҢж°ҙ马е№ҙеҮәз”ҹпјҢжңүдә”дёӘе…„ејҹпјҢдёүеҚҒе…«еІҒж—¶еҫҒжңҚеӨ§ең°пјҢз»ҹжІ»дәҶдәҢеҚҒдёүе№ҙпјҢдёғжңҲеҚҒдәҢж—ҘеңЁжңЁйӣ…еҷ¶еҚҮеӨ©пјҢдә«е№ҙе…ӯеҚҒдёҖеІҒвҖқгҖӮгҖҠзәўеҸІгҖӢжҲҗд№Ұж—¶пјҢжҲҗеҗүжҖқжұ—еҺ»дё–136е№ҙпјҢжҳҜдёӯеӨ–еҗ„йЎ№зӣёе…іеҸІж–ҷдёӯж—¶д»Јиҫғж—©гҖҒжңҖжқғеЁҒзҡ„и‘—иҝ°гҖӮеҗҢж—¶иҝҳеҸӮиҖғдәҶи’ҷеҸӨгҖҠеҸӨеҸІгҖӢпјҲвҖңи„ұеҚңиөӨйўңвҖқпјүгҖӮи—Ҹж–Үе…¶д»–и‘—дҪңдёӯпјҢд№ҹжңүзұ»дјјзҡ„и®°иҝ°пјҢеҰӮд»“е·ҙвҖўзҸӯи§үжЎ‘еёғгҖҠжұүи—ҸеҸІи®°гҖӢпјҲ1434е№ҙпјүгҖҒжӢ”еҚ§зҘ–жӢүз§°е“ҮгҖҠжҷәиҖ…е–ңе®ҙгҖӢпјҲ1564е№ҙпјүзӯүзӯүгҖӮдҪҶжҳҜпјҢжңүзҡ„专家жҠҠвҖңжңЁйӣ…еҷ¶вҖқиҜ‘дҪңвҖңе”җе…Җжғ•вҖқжҲ–вҖңиҘҝеӨҸд№ӢеҳҺең°вҖқпјҢд»ҺиҖҢйҖ жҲҗи®ёеӨҡиҜҜи§ЈпјҒ

жё©ж•ҷжҺҲиҜҙпјҢвҖңжңЁйӣ…еҷ¶вҖқжүҖжҢҮзҡ„пјҢе°ұжҳҜжңЁйӣ…дәәзҡ„еҷ¶иҫҫең°ж–№гҖӮвҖңжңЁйӣ…дәәвҖқд№ҹиҜ‘дҪңвҖңејӯиҚҜдәәвҖқгҖӮвҖңеҷ¶иҫҫвҖқпјҢгҖҠе…ғеҸІгҖӢдёӯд№ҹиҜ‘дҪңвҖңеҢЈзӯ”вҖқгҖҒвҖңе“Ҳзӯ”вҖқгҖҒвҖңеҗҲзӯ”вҖқпјҢиҮӘе”җд»Јиҝ„д»ҠйғҪжҢҮйҒ“еӯҡеҺҝеҚҸеҫ·д№ЎиҝҷдёӘең°ж–№пјҲзәҰдёңз»Ҹ101еәҰ30з§’пјӣеҢ—зә¬30еәҰ30з§’пјүгҖӮе…ғд»ЈеңЁиҝҷйҮҢе»әеҹҺпјҲ1265е№ҙпјү并жҙҫйҮҚе…өй©»е®ҲпјҢеҸҲи®ҫз«ӢдәҶвҖңе®ҒиҝңеәңвҖқпјҲ1276е№ҙпјүгҖӮи°ӯе…¶йӘ§ж•ҷжҺҲдё»зј–зҡ„гҖҠдёӯеӣҪеҺҶеҸІең°еӣҫйӣҶгҖӢпјҢеңЁе”җд»Јзҡ„вҖңеү‘еҚ—йҒ“еҢ—йғЁеӣҫвҖқпјҲ741е№ҙпјүгҖҒвҖңеҗҗи•ғеӣҫвҖқпјҲ820е№ҙпјүпјҢе…ғд»ЈвҖңе®Јж”ҝйҷўиҫ–ең°еӣҫвҖқпјҲ1288вҖ”1330е№ҙпјүдёӯеқҮжңүж ҮиҜҶгҖӮжё…д»Јжғ иҝңеҜәй—ЁеүҚжүҖз«Ӣзҡ„гҖҠеҫЎеҲ¶жғ иҝңеҜәзҹізў‘гҖӢпјҲ1731е№ҙпјүгҖҒеҸІиҮҙеә·гҖҠжі°е®Ғжғ иҝңеҜәзў‘и®°гҖӢпјҲ1870е№ҙпјүеқҮз§°жӯӨең°дёәвҖңеҷ¶иҫҫвҖқгҖӮиҮідәҺеҚҸеҫ·д№ЎжӣҫжҳҜжңЁйӣ…дәәзҡ„дҪҸең°пјҢеңЁгҖҠдё№е·ҙеҺҝеҝ—гҖӢдёӯжңүдј—еӨҡи®°иҝ°пјҢдҫӢеҰӮвҖңжңЁйӣ…еЁғвҖқеҸҲз§°вҖңеҷ¶иҫҫеЁғвҖқгҖӮ2011е№ҙ9жңҲ9ж—ҘеңЁеҚҸеҫ·д№Ўе®Ӣд»ЈвҖңеҸӨеҜәвҖқйҒ—еқҖдёӯеҮәеңҹзҡ„жңЁйӣ…дәәзҹійӣ•зҘһеғҸпјҲжҲ–вҖңзәўи„ёзҘ–е…ҲвҖқзҘһеғҸпјүпјҢжӣҙеўһж·»дәҶиҖғеҸӨеӯҰиҜҒжҚ®гҖӮ

В В В В В В В В еҸҰеӨ–пјҢд»ҠеҶ…и’ҷеҸӨдјҠе…ӢжҳӯзӣҹдјҠйҮ‘йңҚжҙӣж——жҲҗеҗүжҖқжұ—йҷөпјҢдҫӣеҘүзҡ„вҖңжҲҗеҗүжҖқжұ—зӢ©зҢҺ马йһҚвҖқдёҠпјҢжңүдәҢйҫҷжҲҸзҸ пјҲвҖңеҰӮж„Ҹе®қвҖқз”ұе…ӯйў—жө·иһәжқҹжҲҗпјүпјҢе…¶дёӢйқўжҳҜеӨ§й№ҸйҮ‘зҝ…йёҹжҠӨеҚ«зүҰзүӣеӣҫеҪўпјҢиҝҷжҳҜе…ёеһӢзҡ„е·қиҘҝең°еҢәиӢҜж•ҷеӣҫжЎҲгҖӮ2012е№ҙ7жңҲ8ж—ҘпјҢжҲ‘们еңЁеҚҸеҫ·д№ЎеҸӨеҜәзҺӣе°је ҶдёӯпјҢд№ҹйҮҮйӣҶеҲ°еӨ§й№ҸйҮ‘зҝ…йёҹжҠӨеҚ«зүҰзүӣзҡ„зҹіеҲ»пјҲе®Ӣд»ЈпјүгҖӮ9жңҲ28ж—ҘеңЁеҚҸеҫ·д№ЎйӣҖе„ҝжқ‘и—Ҹж°‘жӢҘжҺӘ家зңӢеҲ°дәҶдёҖеүҜ马йһҚпјҢд№ҹжҳҜзұ»дјјзҡ„дәҢйҫҷжҲҸзҸ пјҢеҰӮж„Ҹе®қеӣҫеҪўгҖӮжҲҗеҗүжҖқжұ—зҡ„вҖңзӢ©зҢҺ马йһҚвҖқжҳҜжҲҗеҗүжҖқжұ—еҲ°иҝҮе·қиҘҝи—ҸеҢәзҡ„жңүеҠӣиҜҒжҚ®д№ӢдёҖгҖӮВ В В В

В В В В В В В В жё©ж•ҷжҺҲиҝӣдёҖжӯҘеҲҶжһҗиҜҙпјҢд»Һ1227е№ҙжӯЈжңҲиө·пјҢжҲҗеҗүжҖқжұ—ж”»жү“йқ’жө·гҖҒз”ҳиӮғеҚ—йғЁи—ҸеҢәпјҢдёҖдәӣеҗҗи•ғең°ж–№еҠҝеҠӣе·ІеҪ’йҷ„дәҺд»–гҖӮжҲҗеҗүжҖқжұ—зҺҮеҶӣд»Һе…ӯзӣҳеұұеҚ—дёӢжё…ж°ҙпјҢеҶҚиҝӣе…ҘеӨ§йҮ‘е·қгҖҒеӨ§жёЎжІіи—ҸеҢәпјҢд№ғжҳҜвҖңз”Ёе…өеҰӮзҘһвҖқзҡ„йҮҚеӨ§жҲҳз•ҘеҶізӯ–гҖӮжӯӨдёҫеҸҜ收вҖңдёҖзҹідёүйёҹвҖқд№Ӣж•ҲпјҡдәҶи§Јеҗҗи•ғеҗ„йғЁиҷҡе®һпјӣеҜ»жұӮеҚ—дёӢеҸҜд»ҘзҒӯеӨ§зҗҶгҖҒдёңдёӢеҸҜд»ҘзҒӯеҚ—е®Ӣд№ӢеүҚжІҝеҹәең°гҖӮиҖҢгҖҠе…ғеҸІвҖўеӨӘзҘ–зәӘгҖӢи®°иҪҪжҲҗеҗүжҖқжұ—вҖңеҙ©дәҺиҗЁйҮҢе·қе“ҲиҖҒеҫ’д№ӢиЎҢе®«вҖқпјҢи’ҷеҸӨйҹівҖңе“ҲиҖҒеҫ’вҖқдёҺгҖҠе…ғеҸІгҖӢи®°иҪҪзҡ„вҖңе“Ҳзӯ”вҖқеҜ№йҹіеҚҒеҲҶеҗ»еҗҲпјҢе№¶ж— зҹӣзӣҫгҖӮ

В В В В В В В В иҮіжӯӨпјҢд»Ҙжё©зҺүжҲҗж•ҷжҺҲдёәзү№иҒҳ专家зҡ„вҖңи’ҷеҸӨеҸІиҝ№и°ғжҹҘе°Ҹз»„вҖқйғ‘йҮҚе®ЈеёғпјҢдёҖд»ЈеӨ©йӘ„жҲҗеҗүжҖқжұ—пјҲ1162.5.31вҖ”1227.8.25пјүеҺ»дё–дәҺд»Ҡеӣӣе·қзңҒз”ҳеӯңе·һйҒ“еӯҡеҺҝеҚҸеҫ·д№ЎгҖӮ

В В В В В В В иҮідәҺд»–е®ү葬дәҺвҖңиө·иҫҮи°·вҖқзҡ„йҷөеҢәпјҢжӯЈеңЁжҺўеҜ»д№ӢдёӯгҖӮи®°иҖ…еңЁйҮҮи®ҝдёӯжҺўзҹҘпјҢжё©зҺүжҲҗж•ҷжҺҲз»ҸиҝҮдёӨе№ҙзҡ„иҖғеҜҹпјҢеҜ№дәҺжҲҗеҗүжҖқжұ—йҷөзҡ„дҪҚзҪ®е·Із»Ҹеҝғдёӯжңүж•°гҖӮдҪҶжҳҜпјҢйӮЈйҮҢжҳҜжө·жӢ”4100вҖ”4600е…¬е°әзҡ„й«ҳеұұе’ҢиҚүең°пјҢйңҖиҰҒжҺўжөӢ30вҖ”40е№іж–№е…¬йҮҢзҡ„ең°еҢәгҖӮеҰӮжһңдёҚжҗһиҲӘжөӢгҖҒиҲӘжҺўпјҢжҳҜж— жі•зЎ®е®ҡзҡ„гҖӮиҖҢиҝҷеҝ…йЎ»иҺ·еҫ—еӣҪ家зҡ„жү№еҮҶпјҢиҝҳйңҖиҰҒеӨ§з¬”иө„йҮ‘гҖӮеҜ№жӯӨпјҢвҖңи’ҷеҸӨеҸІиҝ№и°ғжҹҘе°Ҹз»„вҖқжҳҜж— иғҪдёәеҠӣзҡ„гҖӮжңҹзӣјеӣҪ家еҸҠе…ЁзӨҫдјҡзҡ„ж”ҜжҢҒгҖӮ

еҚҸеҫ·д№ЎеҮәеңҹзҡ„зҹійӣ•вҖңжңЁйӣ…дәәзҘһеғҸвҖқ(2011е№ҙ9жңҲ9ж—ҘеҮәеңҹпјҢй«ҳ15.1е…¬еҲҶпјҢе®Ҫ10е…¬еҲҶ)еҸҠеҸІиҮҙеә·ж’°гҖҠжі°е®Ғжғ иҝңеҜәзў‘и®°гҖӢпјҲ1870е№ҙпјҢйҖҡй«ҳ170е…¬еҲҶпјҢе®Ҫ71е…¬еҲҶпјү

В В В В В В В и—ҸеӯҰ家гҖҒз”ҳеӯңе·һж”ҝеҚҸеүҜдё»еёӯе‘·зҺӣйҷҚжқ‘ж•ҷжҺҲгҖҒиҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰеңҹзҷ»еҪӯжҺӘж•ҷжҺҲйғҪеҗ‘жҲ‘们д»Ӣз»ҚдәҶжңүе…ізҡ„и—Ҹж–ҮеҸІж–ҷгҖӮи—Ҹж—ҸеҺҶеҸІеӯҰ家蔡е·ҙвҖўиҙЎеҳҺеӨҡеҗүпјҲжі•еҗҚпјҡеҸёеҫ’ж је“ҮжҙӣеһӮпјҢ1309вҖ”1364е№ҙпјүзҡ„еҗҚи‘—гҖҠзәўеҸІгҖӢжҲҗд№ҰдәҺе…ғиҮіжӯЈдәҢеҚҒдёүе№ҙпјҲ1363е№ҙпјүпјҢжҜ”гҖҠе…ғеҸІгҖӢжҲҗд№Ұж—©е…ӯе№ҙгҖӮиҜҘд№Ұи®°иҪҪпјҡвҖңеӨӘзҘ–жҲҗеҗүжҖқжұ—пјҢж°ҙ马е№ҙеҮәз”ҹпјҢжңүдә”дёӘе…„ејҹпјҢдёүеҚҒе…«еІҒж—¶еҫҒжңҚеӨ§ең°пјҢз»ҹжІ»дәҶдәҢеҚҒдёүе№ҙпјҢдёғжңҲеҚҒдәҢж—ҘеңЁжңЁйӣ…еҷ¶еҚҮеӨ©пјҢдә«е№ҙе…ӯеҚҒдёҖеІҒвҖқгҖӮгҖҠзәўеҸІгҖӢжҲҗд№Ұж—¶пјҢжҲҗеҗүжҖқжұ—еҺ»дё–136е№ҙпјҢжҳҜдёӯеӨ–еҗ„йЎ№зӣёе…іеҸІж–ҷдёӯж—¶д»Јиҫғж—©гҖҒжңҖжқғеЁҒзҡ„и‘—иҝ°гҖӮеҗҢж—¶иҝҳеҸӮиҖғдәҶи’ҷеҸӨгҖҠеҸӨеҸІгҖӢпјҲвҖңи„ұеҚңиөӨйўңвҖқпјүгҖӮи—Ҹж–Үе…¶д»–и‘—дҪңдёӯпјҢд№ҹжңүзұ»дјјзҡ„и®°иҝ°пјҢеҰӮд»“е·ҙвҖўзҸӯи§үжЎ‘еёғгҖҠжұүи—ҸеҸІи®°гҖӢпјҲ1434е№ҙпјүгҖҒжӢ”еҚ§зҘ–жӢүз§°е“ҮгҖҠжҷәиҖ…е–ңе®ҙгҖӢпјҲ1564е№ҙпјүзӯүзӯүгҖӮдҪҶжҳҜпјҢжңүзҡ„专家жҠҠвҖңжңЁйӣ…еҷ¶вҖқиҜ‘дҪңвҖңе”җе…Җжғ•вҖқжҲ–вҖңиҘҝеӨҸд№ӢеҳҺең°вҖқпјҢд»ҺиҖҢйҖ жҲҗи®ёеӨҡиҜҜи§ЈпјҒ

жё©ж•ҷжҺҲиҜҙпјҢвҖңжңЁйӣ…еҷ¶вҖқжүҖжҢҮзҡ„пјҢе°ұжҳҜжңЁйӣ…дәәзҡ„еҷ¶иҫҫең°ж–№гҖӮвҖңжңЁйӣ…дәәвҖқд№ҹиҜ‘дҪңвҖңејӯиҚҜдәәвҖқгҖӮвҖңеҷ¶иҫҫвҖқпјҢгҖҠе…ғеҸІгҖӢдёӯд№ҹиҜ‘дҪңвҖңеҢЈзӯ”вҖқгҖҒвҖңе“Ҳзӯ”вҖқгҖҒвҖңеҗҲзӯ”вҖқпјҢиҮӘе”җд»Јиҝ„д»ҠйғҪжҢҮйҒ“еӯҡеҺҝеҚҸеҫ·д№ЎиҝҷдёӘең°ж–№пјҲзәҰдёңз»Ҹ101еәҰ30з§’пјӣеҢ—зә¬30еәҰ30з§’пјүгҖӮе…ғд»ЈеңЁиҝҷйҮҢе»әеҹҺпјҲ1265е№ҙпјү并жҙҫйҮҚе…өй©»е®ҲпјҢеҸҲи®ҫз«ӢдәҶвҖңе®ҒиҝңеәңвҖқпјҲ1276е№ҙпјүгҖӮи°ӯе…¶йӘ§ж•ҷжҺҲдё»зј–зҡ„гҖҠдёӯеӣҪеҺҶеҸІең°еӣҫйӣҶгҖӢпјҢеңЁе”җд»Јзҡ„вҖңеү‘еҚ—йҒ“еҢ—йғЁеӣҫвҖқпјҲ741е№ҙпјүгҖҒвҖңеҗҗи•ғеӣҫвҖқпјҲ820е№ҙпјүпјҢе…ғд»ЈвҖңе®Јж”ҝйҷўиҫ–ең°еӣҫвҖқпјҲ1288вҖ”1330е№ҙпјүдёӯеқҮжңүж ҮиҜҶгҖӮжё…д»Јжғ иҝңеҜәй—ЁеүҚжүҖз«Ӣзҡ„гҖҠеҫЎеҲ¶жғ иҝңеҜәзҹізў‘гҖӢпјҲ1731е№ҙпјүгҖҒеҸІиҮҙеә·гҖҠжі°е®Ғжғ иҝңеҜәзў‘и®°гҖӢпјҲ1870е№ҙпјүеқҮз§°жӯӨең°дёәвҖңеҷ¶иҫҫвҖқгҖӮиҮідәҺеҚҸеҫ·д№ЎжӣҫжҳҜжңЁйӣ…дәәзҡ„дҪҸең°пјҢеңЁгҖҠдё№е·ҙеҺҝеҝ—гҖӢдёӯжңүдј—еӨҡи®°иҝ°пјҢдҫӢеҰӮвҖңжңЁйӣ…еЁғвҖқеҸҲз§°вҖңеҷ¶иҫҫеЁғвҖқгҖӮ2011е№ҙ9жңҲ9ж—ҘеңЁеҚҸеҫ·д№Ўе®Ӣд»ЈвҖңеҸӨеҜәвҖқйҒ—еқҖдёӯеҮәеңҹзҡ„жңЁйӣ…дәәзҹійӣ•зҘһеғҸпјҲжҲ–вҖңзәўи„ёзҘ–е…ҲвҖқзҘһеғҸпјүпјҢжӣҙеўһж·»дәҶиҖғеҸӨеӯҰиҜҒжҚ®гҖӮ

В В В В В В В В еҸҰеӨ–пјҢд»ҠеҶ…и’ҷеҸӨдјҠе…ӢжҳӯзӣҹдјҠйҮ‘йңҚжҙӣж——жҲҗеҗүжҖқжұ—йҷөпјҢдҫӣеҘүзҡ„вҖңжҲҗеҗүжҖқжұ—зӢ©зҢҺ马йһҚвҖқдёҠпјҢжңүдәҢйҫҷжҲҸзҸ пјҲвҖңеҰӮж„Ҹе®қвҖқз”ұе…ӯйў—жө·иһәжқҹжҲҗпјүпјҢе…¶дёӢйқўжҳҜеӨ§й№ҸйҮ‘зҝ…йёҹжҠӨеҚ«зүҰзүӣеӣҫеҪўпјҢиҝҷжҳҜе…ёеһӢзҡ„е·қиҘҝең°еҢәиӢҜж•ҷеӣҫжЎҲгҖӮ2012е№ҙ7жңҲ8ж—ҘпјҢжҲ‘们еңЁеҚҸеҫ·д№ЎеҸӨеҜәзҺӣе°је ҶдёӯпјҢд№ҹйҮҮйӣҶеҲ°еӨ§й№ҸйҮ‘зҝ…йёҹжҠӨеҚ«зүҰзүӣзҡ„зҹіеҲ»пјҲе®Ӣд»ЈпјүгҖӮ9жңҲ28ж—ҘеңЁеҚҸеҫ·д№ЎйӣҖе„ҝжқ‘и—Ҹж°‘жӢҘжҺӘ家зңӢеҲ°дәҶдёҖеүҜ马йһҚпјҢд№ҹжҳҜзұ»дјјзҡ„дәҢйҫҷжҲҸзҸ пјҢеҰӮж„Ҹе®қеӣҫеҪўгҖӮжҲҗеҗүжҖқжұ—зҡ„вҖңзӢ©зҢҺ马йһҚвҖқжҳҜжҲҗеҗүжҖқжұ—еҲ°иҝҮе·қиҘҝи—ҸеҢәзҡ„жңүеҠӣиҜҒжҚ®д№ӢдёҖгҖӮВ В В В

В В В В В В В В жё©ж•ҷжҺҲиҝӣдёҖжӯҘеҲҶжһҗиҜҙпјҢд»Һ1227е№ҙжӯЈжңҲиө·пјҢжҲҗеҗүжҖқжұ—ж”»жү“йқ’жө·гҖҒз”ҳиӮғеҚ—йғЁи—ҸеҢәпјҢдёҖдәӣеҗҗи•ғең°ж–№еҠҝеҠӣе·ІеҪ’йҷ„дәҺд»–гҖӮжҲҗеҗүжҖқжұ—зҺҮеҶӣд»Һе…ӯзӣҳеұұеҚ—дёӢжё…ж°ҙпјҢеҶҚиҝӣе…ҘеӨ§йҮ‘е·қгҖҒеӨ§жёЎжІіи—ҸеҢәпјҢд№ғжҳҜвҖңз”Ёе…өеҰӮзҘһвҖқзҡ„йҮҚеӨ§жҲҳз•ҘеҶізӯ–гҖӮжӯӨдёҫеҸҜ收вҖңдёҖзҹідёүйёҹвҖқд№Ӣж•ҲпјҡдәҶи§Јеҗҗи•ғеҗ„йғЁиҷҡе®һпјӣеҜ»жұӮеҚ—дёӢеҸҜд»ҘзҒӯеӨ§зҗҶгҖҒдёңдёӢеҸҜд»ҘзҒӯеҚ—е®Ӣд№ӢеүҚжІҝеҹәең°гҖӮиҖҢгҖҠе…ғеҸІвҖўеӨӘзҘ–зәӘгҖӢи®°иҪҪжҲҗеҗүжҖқжұ—вҖңеҙ©дәҺиҗЁйҮҢе·қе“ҲиҖҒеҫ’д№ӢиЎҢе®«вҖқпјҢи’ҷеҸӨйҹівҖңе“ҲиҖҒеҫ’вҖқдёҺгҖҠе…ғеҸІгҖӢи®°иҪҪзҡ„вҖңе“Ҳзӯ”вҖқеҜ№йҹіеҚҒеҲҶеҗ»еҗҲпјҢе№¶ж— зҹӣзӣҫгҖӮ

В В В В В В В В иҮіжӯӨпјҢд»Ҙжё©зҺүжҲҗж•ҷжҺҲдёәзү№иҒҳ专家зҡ„вҖңи’ҷеҸӨеҸІиҝ№и°ғжҹҘе°Ҹз»„вҖқйғ‘йҮҚе®ЈеёғпјҢдёҖд»ЈеӨ©йӘ„жҲҗеҗүжҖқжұ—пјҲ1162.5.31вҖ”1227.8.25пјүеҺ»дё–дәҺд»Ҡеӣӣе·қзңҒз”ҳеӯңе·һйҒ“еӯҡеҺҝеҚҸеҫ·д№ЎгҖӮ

В В В В В В В иҮідәҺд»–е®ү葬дәҺвҖңиө·иҫҮи°·вҖқзҡ„йҷөеҢәпјҢжӯЈеңЁжҺўеҜ»д№ӢдёӯгҖӮи®°иҖ…еңЁйҮҮи®ҝдёӯжҺўзҹҘпјҢжё©зҺүжҲҗж•ҷжҺҲз»ҸиҝҮдёӨе№ҙзҡ„иҖғеҜҹпјҢеҜ№дәҺжҲҗеҗүжҖқжұ—йҷөзҡ„дҪҚзҪ®е·Із»Ҹеҝғдёӯжңүж•°гҖӮдҪҶжҳҜпјҢйӮЈйҮҢжҳҜжө·жӢ”4100вҖ”4600е…¬е°әзҡ„й«ҳеұұе’ҢиҚүең°пјҢйңҖиҰҒжҺўжөӢ30вҖ”40е№іж–№е…¬йҮҢзҡ„ең°еҢәгҖӮеҰӮжһңдёҚжҗһиҲӘжөӢгҖҒиҲӘжҺўпјҢжҳҜж— жі•зЎ®е®ҡзҡ„гҖӮиҖҢиҝҷеҝ…йЎ»иҺ·еҫ—еӣҪ家зҡ„жү№еҮҶпјҢиҝҳйңҖиҰҒеӨ§з¬”иө„йҮ‘гҖӮеҜ№жӯӨпјҢвҖңи’ҷеҸӨеҸІиҝ№и°ғжҹҘе°Ҹз»„вҖқжҳҜж— иғҪдёәеҠӣзҡ„гҖӮжңҹзӣјеӣҪ家еҸҠе…ЁзӨҫдјҡзҡ„ж”ҜжҢҒгҖӮ