иҝ‘ж—ҘпјҢеӣӣе·қеӨ§еӯҰдёӯеӣҪи—ҸеӯҰз ”з©¶жүҖеӯҰжңҜжІҷйҫҷ第д№қеңәеңЁ111дјҡи®®е®ӨдёҫиЎҢгҖӮжң¬ж¬ЎжІҷйҫҷзҡ„жҠҘе‘ҠдәәжҳҜиҘҝи—ҸеӨ§еӯҰ马е…ӢжҖқдё»д№үеӯҰйҷўи·Ёз•Ңж°‘ж—Ҹз ”з©¶дёӯеҝғзҡ„ж ји—ҸжүҚи®©иҖҒеёҲпјҢй»„еҚҡеүҜж•ҷжҺҲжӢ…д»»дё»жҢҒгҖӮжҲ‘жүҖеҫҗеҗӣгҖҒзҪ—йёҝгҖҒзҺүзҸ жҺӘе§ҶгҖҒйӮ№з«ӢжіўгҖҒи®ёжёҠй’ҰзӯүиҖҒеёҲеҮәеёӯжІҷйҫҷ并еҸӮеҠ и®Ёи®әгҖӮжң¬ж¬ЎжІҷйҫҷеҗҢж—¶еҗёеј•дәҶе·қеӨ§гҖҒиҘҝеҚ—ж°‘еӨ§гҖҒиҘҝи—ҸеӨ§еӯҰзҡ„дј—еӨҡеёҲз”ҹеүҚжқҘиҒҶеҗ¬гҖӮ

ж ји—ҸжүҚи®©иҖҒеёҲйҰ–е…Ҳд»Ӣз»ҚдәҶд»–жҸҗеҮәй—®йўҳзҡ„еҺҶеҸІиғҢжҷҜпјҢеҚіе…¬е…ғ842еҗҗи•ғиөһжҷ®жң—иҫҫзҺӣиў«еҲәжқҖд№ӢеҗҺпјҢеҗҗи•ғиө°еҗ‘и§ЈдҪ“пјҢйҡҸд№ӢиҘҝи—Ҹйҷ·е…ҘжҲҳд№ұеҲҶиЈӮж—¶жңҹпјҢеҗҺдё–еҸІе®¶еҫҖеҫҖе°Ҷиҝҷж®өж—¶й—ҙз§°дёә“й»‘жҡ—ж—¶жңҹпјҲ841-978пјү”гҖӮиҝҷз§ҚиЎЁиҝ°жҡ—зӨәзқҖеңЁе°Ҷиҝ‘дёӨзҷҫе№ҙзҡ„ж—¶й—ҙйҮҢпјҢеҗҗи•ғзӨҫдјҡеҮәзҺ°дәҶж–ӯиЈӮпјҢеҗҗи•ғз”ұйғЁиҗҪиҒ”зӣҹеҸ‘еұ•дёәж”ҝж•ҷеҗҲдёҖзҡ„иҝҮзЁӢеӣ жӯӨжҳҫеҫ—жЁЎзіҠдёҚжё…гҖӮеңЁ“зҒӯдҪӣ”еҸ‘з”ҹеҗҺдёҚд№…пјҢе®—ж•ҷеҫҲеҝ«е°ұжҒўеӨҚдәҶжҙ»еҠӣпјҢеңЁеҜәеәҷж•°йҮҸгҖҒеғ§дәәж•°йҮҸгҖҒдҪӣз»Ҹзҝ»иҜ‘жҙ»еҠЁзӯүж–№йқўжңүиҜёеӨҡдҪ“зҺ°гҖӮж ји—ҸжүҚи®©иҖҒеёҲи®ӨдёәпјҢдёҠиҝ°иҝҷж ·дёҖз§Қе…ідәҺ“е®—ж•ҷеӨҚе…ҙ”зҡ„иЎЁиҝ°жҳҜдёҖз§Қз”ұз»“жһңжҺЁеҜјеҺҹеӣ зҡ„иҝҪжәҜејҸиЎЁиҫҫпјҢеҜ№дәҺи®ӨиҜҶиҝҷдёҖиҝҮзЁӢзҡ„з»ҶиҠӮеӯҳеңЁеұҖйҷҗгҖӮеӣ жӯӨпјҢд»–зҡ„й—®йўҳжҳҜпјҡеҰӮжһңж‘’ејғиҝҷз§ҚиЎЁиҝ°йҖ»иҫ‘пјҢйӮЈд№ҲдёҖж—¶жңҹе®—ж•ҷеҶ…йғЁдёӘеҗ„ж•ҷжҙҫзҡ„е…ізі»жҳҜжҖҺж ·зҡ„пјҹдёҚеҗҢзҡ„е®—ж•ҷеӣўдҪ“д№Ӣй—ҙжңүжҖҺж ·зҡ„дә’еҠЁпјҹиҝҷжҳҜд»–е…іжіЁзҡ„й—®йўҳгҖӮ

ж ји—ҸжүҚи®©иҖҒеёҲеңЁд»–иҝҷйЎ№з ”з©¶дёӯдҫқйқ зҡ„еҸІж–ҷдё»иҰҒеҢ…жӢ¬зҺӢз»ҹеҸІе’Ңж•ҷжі•еҸІгҖҒе®—ж•ҷдәәзү©дј и®°зӯүж–Үзұ»пјҢд»–е°Өе…¶ејәи°ғдәҶеә”е°ҶдёӨзұ»ж–ҮзҢ®дә’дёәеҸӮз…§пјҢеҜ№жҜ”дҪҝз”Ёзҡ„д»·еҖјгҖӮ

йҡҸеҗҺд»–еҲҶең°еҢәд»Ӣз»ҚдәҶе®—ж•ҷеӨҚе…ҙеүҚеӨ•иҘҝи—Ҹзҡ„еҺҶеҸІзҠ¶еҶөгҖӮеңЁеҗҺи—Ҹең°еҢәдё»иҰҒжҳҜеҮәзҺ°дәҶеҮ еӨ§е®¶ж—ҸпјҢеҜ№еҪ“ең°дә§з”ҹиҫғеӨ§еҪұе“ҚеҠӣпјҢеҰӮжҳҶж°Ҹ家ж—ҸдёҺжӢүжңөзҺӢгҖӮдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢзӨҫдјҡдёҠеҮәзҺ°дәҶеӯҰд№ еҜҶжі•зҡ„зғӯжҪ®гҖӮеңЁеүҚи—ҸпјҢеҚ«и—ҸеҚҒдәҢиҙӨиҖ…иҮӘе®үеӨҡжұӮжі•еҗҺеҪұе“ҚеҠӣеҫ—еҲ°еҠ ејәпјӣиҘҝйғЁең°еҢәпјҢдё»иҰҒжҳҜиҫҫзЈЁиөһжҷ®зҡ„еҗҺд»Јз»ҙжҢҒдәҶдёҖж®өж—¶й—ҙзҡ„з»ҹжІ»пјҢеңЁжӢүе–ҮеҳӣзӣҠиҘҝжІғж—¶жңҹејҖе§Ӣејҳжү¬дҪӣж•ҷгҖӮжҖ»дҪ“жқҘзңӢпјҢиҝҷдёҖж—¶жңҹзӨҫдјҡзҠ¶еҶөзҡ„жҖ»дҪ“зү№еҫҒжҳҜеҜҶжі•зӣӣиЎҢгҖҒдҪӣж•ҷжҲ’еҫӢе°ҡжңӘз№ҒиҚЈгҖӮз”ұжӯӨпјҢж ји—ҸжүҚи®©иҖҒеёҲжҸҗеҮәиҝӣдёҖжӯҘзҡ„й—®йўҳпјҢеҚіиҝҷдёҖж—¶жңҹзҡ„еҜҶж•ҷдҝ®иЎҢиҖ…еҜ№еҪ“ж—¶зҡ„зӨҫдјҡдә§з”ҹдәҶд»Җд№Ҳж ·зҡ„еҪұе“ҚпјҹйҖҡиҝҮзҺӣе°”е·ҙгҖҒеҚ“ејҘиҜ‘еёҲгҖҒзғӯиҜ‘еёҲе’ҢзұіжӢүж—Ҙе·ҙеӣӣдҪҚе®—ж•ҷдәәзү©зҡ„з»ҸеҺҶеҸҜд»ҘзңӢеҮәпјҢиҝҷдёҖж—¶жңҹзӨҫдјҡе’Ңе®—ж•ҷдёҠеҸ‘з”ҹзҡ„дёҖдәӣиҪ¬еҸҳпјҢд№ҹиғҪеӨҹзңӢеҲ°иҝҷдәӣеҜҶж•ҷдҝ®иЎҢиҖ…еңЁеҪ“ж—¶зҡ„еҪұе“ҚгҖӮ

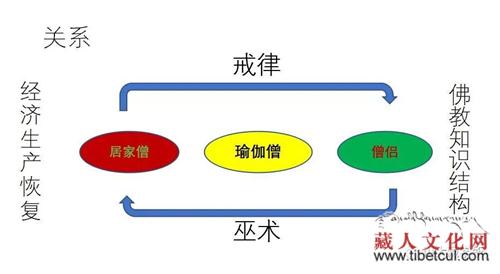

зҙ§жҺҘзқҖпјҢж ји—ҸжүҚи®©иҖҒеёҲд»Ӣз»ҚдәҶд»–зҡ„з ”з©¶дёӯдё»иҰҒж¶үеҸҠзҡ„дёүдёӘе®—ж•ҷеӣўдҪ“пјҢеҲҶеҲ«жҳҜеғ§дәәгҖҒеұ…家еғ§е’Ңз‘ңдјҪеғ§пјҢ并еҲҶжһҗдәҶдёүиҖ…д№Ӣй—ҙзҡ„еҢәеҲ«дёҺдә’еҠЁгҖӮ

еұ…家еғ§иҝҷдёҖеӣўдҪ“дј жүҝдәҶиҺІиҠұз”ҹеӨ§еёҲд»ҘжқҘзҡ„ж—§еҜҶжі•гҖӮжҜҸдёҖдёӘжқ‘иҗҪйҮҢжңүдёҖдёӘеұ…家еғ§пјҢ他们иҙҹиҙЈжү§иЎҢжқ‘иҗҪйҮҢзҡ„йӣҶдҪ“д»ӘејҸе’Ң家еәӯд»ӘејҸгҖӮ他们дёҚд»…иғҪеӨҹеҺ»йҷӨз—…йӯ”пјҢйҖҡиҫҫеҗ„з§ҚзҘһзҒөпјҢиҖҢдё”дё»жҢҒе’ҢеҸӮдёҺжқ‘иҗҪйҮҢзҡ„еҗ„з§ҚдәӢз«Ҝзҡ„и§ЈеҶігҖӮ他们жңүзқҖжқ‘ж°‘дҫӣе…»зҡ„收е…ҘгҖӮиҝҷд№ҹжҳҜи—Ҹж—Ҹжң¬еңҹиӢҜж•ҷзҡ„дј з»ҹпјҢз§°еҒҡ“иҫӣ”гҖӮ他们зҡ„еҜҶжі•дёҘж јйҒөе®ҲзҲ¶еӯҗиЎҖзјҳдј жүҝгҖӮ

еғ§дәәиҝҷдёҖеӣўдҪ“жҳҜе®Ңе…Ёз»ҸйҷўејҸзҡ„е“ІеӯҰеӣўдҪ“гҖӮ他们жҒӘе®ҲдҪӣж•ҷжҲ’еҫӢпјҢ并其и§ҶдёәжӮҹйҒ“зҡ„жңҖж ёеҝғеӣ зҙ гҖӮеғ§дҫЈз”ҹжҙ»еңЁеҜәйҷўйҮҢпјҢеҮ д№ҺзӢ¬з«ӢдәҺдё–дҝ—дё–з•ҢгҖӮе…¶з”ҹжҙ»дё»иҰҒжқҘжәҗдҫқйқ зҺӢе®ӨжүҖдҫӣе…»зҡ„еҶңз”°гҖӮеғ§дҫЈеӣўдҪ“жҳҜз”ұдәҺйҳҝеә•дҫ е°ҠиҖ…е…Ҙи—ҸеҗҺз§ҜжһҒжҺЁеҠЁжҲ’еҫӢзҡ„еҪұе“ҚдёӢжүҚеҫ—д»ҘеҪўжҲҗгҖӮ他们еҮ д№ҺжҺ’ж–ҘжүҖжңүзҡ„еҜҶжі•иҖҢйҮҚжҲ’еҫӢгҖӮ

з‘ңдјҪеғ§иҝҷдёҖеӣўдҪ“жҳҜд»ӢдәҺеұ…家еғ§е’Ңеғ§дәәд№Ӣй—ҙзҡ„дёҖдёӘзҫӨдҪ“пјҢиө·еҲқ他们дҝ®д№ дёҖдәӣжі•жңҜпјҢйҡҸеҗҺйҖҗжёҗжҺҘи§Ұд»ҺеҚ°еәҰдј жқҘзҡ„дёҖдәӣжӯЈз»ҹеҜҶжі•гҖӮиҝҷзұ»е®—ж•ҷеӣўдҪ“жҺҢжҸЎд»ӘејҸжҠҖжңҜпјҢеҜ№дҪӣжі•д№ҹжңүзӢ¬зү№зҡ„ж·ұеҲ»зҡ„зҗҶи§ЈпјҢ并其д»ҳиҜёдәҺе®һи·өгҖӮ他们дёӯжңүдәӣдәәз»„з»ҮдәҶ家еәӯпјҢз§ҜзҙҜиҙўдә§гҖӮйҡҸзқҖ他们зҡ„ж•ҷиҜҙеңЁдҝ—дј—й—ҙж·ұе…Ҙдј ж’ӯпјҢе…¶е‘Ёеӣҙеҗёеј•дәҶж•°йҮҸеҸҜи§Ӯзҡ„дҝ®д№ иҖ…гҖӮеҰӮзұіжӢүж—Ҙе·ҙзҡ„дҝ®жі•з»ҸеҺҶе°ұдҪ“зҺ°дәҶиҝҷж ·дёҖдёӘиҝҮзЁӢгҖӮ

иҝҷдёҖж—¶жңҹпјҢйҡҸзқҖиҘҝи—Ҹз»ҸжөҺзҡ„еӨҚиӢҸпјҢж°‘дј—зҡ„з”ҹдә§з”ҹжҙ»зҡ„жҖқз»ҙйҖ»иҫ‘е’Ңе·«жңҜзҡ„дҝЎд»°дҪ“зі»д№Ӣй—ҙзҡ„дәІе’ҢеҠӣи¶ӢдәҺз–ҸиҝңпјҢдёҺз‘ңдјҪеғ§зҫӨдҪ“й—ҙзҡ„дәІе’ҢеҠӣеўһејәгҖӮе°Өе…¶пјҢеҜҶжі•дәӨжҳ“жҲҗдёәиҘҝи—Ҹз»ҸжөҺзӨҫдјҡеұӮйқўжңҖеӨ§зҡ„жҠ•иө„пјҢе®ғзҡ„еҸ‘еұ•еҝ…然еҜјиҮҙз»ҸжөҺзҗҶжҖ§еҢ–зҡ„жҖқз»ҙж–№ејҸгҖӮеӯҰеҫ’д»¬ж— дёҚйғҪжҳҜз”ЁйҮ‘银жқҘжҚўеҸ–еҜҶжі•е’Ңжі•жңҜгҖӮе°ұеҰӮзҺӣе°”е·ҙпјҢеҚ“зұіиҜ‘еёҲе’Ңд»Ғй’ҰжЎ‘жіўеӨ§еёҲпјҢ他们иөҙеҚ°еәҰжұӮжі•ж—¶пјҢд№ҹжҗәеёҰдәҶж•°йҮҸеҸҜи§Ӯзҡ„йҮ‘еӯҗгҖӮиҝҷз§Қз”ұзӨҫдјҡз»ҸжөҺж”№еҸҳиҖҢи§ҰеҸ‘зҡ„зӨҫдјҡиҪ¬еҸҳеҜјиҮҙдәҶз‘ңдјҪеғ§еӣўдҪ“зҡ„еҙӣиө·пјҢд№ҹдҪҝеҫ—еғ§дәәгҖҒеұ…家еғ§е’Ңз‘ңдјҪеғ§дёүдёӘзҫӨдҪ“зҡ„дә’еҠЁе…ізі»еҮәзҺ°дәҶиҪ¬еҸҳгҖӮиҝҷз§ҚиҪ¬еҸҳзҡ„дёҖдёӘзӘҒеҮәиЎЁзҺ°жҳҜпјҢеңЁдј и®°дёӯеҸҜд»ҘеҸ‘зҺ°дёҖз§Қз»“жһ„жҖ§зҡ„жҸҸиҝ°пјҢеҚіе«үеҰ’зҡ„еұ…家еғ§дёӢжҜ’дәҺз‘ңдјҪеғ§пјҢиҖҢеҗҺиҖ…и¶…еҮЎзҡ„жі•еҠӣеҸ‘зҺ°е…¶йҳҙи°ӢпјҢеҜ№д»–иҝӣиЎҢдёҖз•Әж®Ӣй…·зҡ„ж•ҷи®ӯгҖӮиҝҷиҜҙжҳҺз‘ңдјҪеғ§йҖҗжёҗжҲҗдёәе®—ж•ҷдјҰзҗҶж—ҘеёёеҢ–зҡ„жӢ…зәІиҖ…пјҢ并йҖҡиҝҮе…¶е®—ж•ҷжҙ»еҠЁеҸҚдҪңз”ЁдәҺзӨҫдјҡз»ҸжөҺиЎҢдёәгҖӮ

еҜ№дәҺдёҠиҝ°дёүиҖ…д№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі»пјҢж ји—ҸжүҚи®©иҖҒеёҲи®Өдёәиҝҷдёүз§Қзұ»еһӢзҡ„иә«д»ҪеӣўдҪ“еӣҙз»•е®—ж•ҷдјҰзҗҶгҖҒж•‘иөҺж–№жі•е’Ңе·«жңҜејҸзҡ„жі•жңҜиҖҢеұ•ејҖзҡ„дә’еҠЁпјҢдҝғдҪҝе®—ж•ҷжҲ’еҫӢжҲҗдёәзӨҫдјҡйҒ“еҫ·еҹәзЎҖпјҢ并йҖҗжёҗеөҢе…ҘдёҺзӨҫдјҡпјҢд№ҹиҺ·еҫ—дәҶзӨҫдјҡиҜқиҜӯжқғгҖӮеҲ°иҗЁиҝҰжҙҫзҡ„е§ӢзҘ–жҳҶ·иҙЎеҚҙжқ°еёғпјҲ1007-пјүж—¶пјҢдҪңдёәиҙөж—Ҹеӯҗејҹд»–жң¬дәәеҠ е…Ҙз‘ңдјҪеғ§зҡ„иЎҢеҲ—пјҢжӢңеҚ“зұіиҜ‘еёҲдёәеёҲпјҢд»ҺжӯӨпјҢе®—ж•ҷиұЎеҫҒиө„жң¬дёҺиҙөж—Ҹеңҹең°ејҖе§Ӣз»“еҗҲеңЁдёҖиө·пјҢиҘҝи—ҸеҺҶеҸІиҝӣе…Ҙж–°зҡ„йҳ¶ж®өгҖӮ

йҖҡиҝҮдёҠиҝ°еҲҶжһҗпјҢж ји—ҸжүҚи®©иҖҒеёҲжңҖеҗҺжҖ»з»“и®ӨдёәпјҢе®—ж•ҷеӨҚе…ҙзҡ„еҶ…йғЁжңүзқҖеӨҚжқӮзҡ„дёҚеҗҢе®—ж•ҷеӣўдҪ“д№Ӣй—ҙе…ізі»гҖӮйҡҸзқҖз»ҸжөҺе’Ңиҙёжҳ“зҡ„еӨҚиӢҸпјҢе®—ж•ҷдјҰзҗҶйҖҡиҝҮз‘ңдјҪеғ§жҙ»еҠЁпјҢејҖе§ӢиҝӣдёҖжӯҘж·ұе…ҘеҲ°ж°‘дј—й—ҙпјҢдҪҝд№ӢжҲҗдёәе®—ж•ҷдјҰзҗҶж—ҘеёёеҢ–зҡ„жӢ…зәІиҖ…гҖӮеңЁиҝҷиҝҮзЁӢдёӯпјҢе®—ж•ҷиұЎеҫҒиө„жң¬еұ…家еғ§иҪ¬е…ҘеҲ°з‘ңдјҪеғ§иә«дёҠгҖӮ他们еңЁдҝ—ж°‘дёӯй—ҙдј ж’ӯдәҶе®—ж•ҷжҲ’еҫӢпјҢеҜ№е…¶зӨҫдјҡдә§з”ҹзҡ„ж·ұиҝңзҡ„еҪұе“ҚгҖӮеӣ жӯӨпјҢе®—ж•ҷдјҰзҗҶзҡ„еҸ‘еұ•еңЁиҘҝи—ҸзӨҫдјҡеҺҶеҸІзҡ„иҝӣзЁӢдёӯжңүзқҖдёҺеңҹең°еҗҢж ·йҮҚиҰҒзҡ„ж„Ҹд№үгҖӮ

жІҷйҫҷдё»и®Із»“жқҹд№ӢеҗҺпјҢй»„еҚҡеүҜж•ҷжҺҲйҰ–е…ҲиҝӣиЎҢдәҶжҖ»з»“е’ҢиҜ„и®®гҖӮд»–з”ұиҮӘе·ұз ”з©¶зҡ„иҘҝи—ҸиҘҝйғЁеҸӨж јең°еҢәдҪӣж•ҷеңЁеҗҺејҳжңҹжңӘиғҪеҸ–еҫ—зӘҒз ҙеҸ‘еұ•иҝҷдёҖзҺ°иұЎеҲҮе…ҘпјҢи®Өдёәж ји—ҸжүҚи®©иҖҒеёҲзҡ„з ”з©¶еҚҒеҲҶйҮҚиҰҒгҖӮд»Һж–ҮеҢ–е’Ңе®—ж•ҷзҡ„и§’еәҰжқҘи®ІпјҢз‘ңдјҪеғ§зҫӨдҪ“зҡ„е…ҙиө·жҳҜиҝҷдёҖж—¶жңҹиҘҝи—Ҹе®—ж•ҷзӨҫдјҡеҸҳеҢ–зҡ„дёҖдёӘзӘҒеҮәиЎЁзҺ°пјҢиҝҷдёҖзҫӨдҪ“еңЁдҪӣж•ҷеҗҺејҳжңҹеҸ‘жҢҘдәҶеҫҲеӨ§зҡ„дҪңз”ЁгҖӮиҝҷз§ҚдёҚеҗҢе®—ж•ҷеӣўдҪ“зӨҫдјҡең°дҪҚзҡ„еҚҮйҷҚзҡ„зҺ°иұЎдёҚжғҹиҘҝи—ҸзӢ¬жңүпјҢжұүең°д№ҹжңүзұ»дјјжғ…еҶөгҖӮеӣ жӯӨпјҢж ји—ҸжүҚи®©иҖҒеёҲзҡ„зҡ„з ”з©¶иҝҳе…·жңүж–№жі•и®әдёҠзҡ„ж„Ҹд№үгҖӮ

йҡҸеҗҺпјҢеңЁеңәиҖҒеёҲеҲҶеҲ«д»ҘдёҚеҗҢи§’еәҰеҜ№жҠҘе‘ҠжҸҗеҮәдәҶиҮӘе·ұзҡ„ж„Ҹи§ҒгҖӮеҫҗеҗӣж•ҷжҺҲи®ӨдёәиҝҷдёҖз ”з©¶еҫҲжңүж„Ҹд№үпјҢе°Өе…¶жҳҜзҺ°д»Ји—Ҹдј дҪӣж•ҷеғ§дәәе…ҘеҜәд№ӢеҗҺпјҢдҫқ然д»ҺеҺҹз”ҹ家еәӯиҺ·еҫ—иө„еҠ©пјҢеғ§дәәд№ҹиҰҒеҸҚе“ә家еәӯгҖӮиҝҷз§ҚжЁЎејҸеҪўжҲҗзҡ„ж·ұеұӮеҺҹеӣ жҲ–и®ёдёҺжҠҘе‘Ҡдёӯж¶үеҸҠзҡ„еҗҺејҳжңҹеғ§дәәзҫӨдҪ“зҡ„иҪ¬еҸҳеӯҳеңЁе…іиҒ”пјҢдҪҶдәәйңҖиҰҒиҝӣдёҖжӯҘз ”з©¶д»ҘиҜҒе®һгҖӮи®ёжёҠй’ҰиҖҒеёҲи®ӨдёәпјҢд»Һе®—ж•ҷж•ҷд№үзҡ„и§’еәҰжқҘиҜҙеұ…家еғ§гҖҒз‘ңдјҪеғ§е’ҢеңЁеҜәеғ§дәәиҝҷдёүдёӘжҰӮеҝөеҗ„жңүзү№зӮ№пјҢиҝҷдёүдёӘзҫӨдҪ“зҡ„е®ҡеһӢд№ҹжңүжӣҙеӨҚжқӮзҡ„иҝҮзЁӢпјҢеӣ жӯӨж–Үз« еңЁдҪҝз”ЁиҝҷдёүдёӘжҰӮеҝөж—¶йңҖиҰҒеҒҡиҜҰз»Ҷе®ҡд№үе’Ңи®Ёи®әгҖӮиҝҷдёҖж„Ҹи§Ғе°ҶжІҷйҫҷзҡ„и®Ёи®әзҺҜиҠӮжҺЁеҗ‘й«ҳжҪ®пјҢ并引еҸ‘дәҶе…ідәҺиЎҢж–ҮдёӯеҰӮдҪ•дҪҝз”Ёзү№е®ҡжҰӮеҝөгҖҒеҜ№дәҺе®—ж•ҷеӯҰзҡ„и§ЈйҮҠеҰӮдҪ•дҪҝз”Ёзӯүй—®йўҳгҖӮжӯӨеӨ–пјҢзҺүзҸ жҺӘе§ҶеүҜж•ҷжҺҲгҖҒйӮ№з«ӢжіўеүҜж•ҷжҺҲеҲҶеҲ«д»ҺиЎҢж–ҮиЎЁиҝ°гҖҒеҸІж–ҷи§ЈиҜ»гҖҒз»ҸжөҺеӣ зҙ дёҺе®—ж•ҷеӣўдҪ“еҸҳиҝҒд№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі»зӯүзҺҜиҠӮжҸҗеҮәдәҶж„Ҹи§ҒгҖӮ