炳çپµه¯؛çں³çھںه¤–و™¯è؟œçœ؛ ç”ک肃çœپو–‡ç‰©ه±€ن¾›ه›¾ï¼ˆو¥و؛گï¼ڑن؛؛و°‘网)

炳çپµه¯؛çں³çھںه¤–و™¯è؟œçœ؛ ç”ک肃çœپو–‡ç‰©ه±€ن¾›ه›¾ï¼ˆو¥و؛گï¼ڑن؛؛و°‘网)

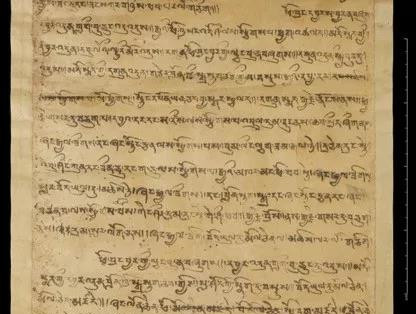

و•¦ç…Œè—ڈو–‡و–‡çŒ®è¯پوکژ,è—ڈو–‡ن¹‹â€™Bum gling(炳çپµï¼‰ï¼Œوœ€هˆن½œBum lIng,وک¯و±‰è¯هœ°هگچ“é£ژو—â€ن¹‹éں³è¯‘,ه‡¤و—هچ³ه‡¤و—ه…³ï¼Œن¸ژ炳çپµه¯؛相è·ن¸چè؟œï¼Œهگگ蕃éپ‚ن»¥Bum lIngوŒ‡ç§°ç‚³çپµه¯؛هœ°هŒ؛م€‚هگگ蕃ه®Œه…¨ç»§و‰؟ن؛†و²³و¹ںهœ°هŒ؛çڑ„ن½›و•™و–‡هŒ–éپ—ن؛§ï¼Œç‚³çپµه¯؛وˆگن¸؛هگگ蕃é‡چè¦پçڑ„ه¯؛院ن¹‹ن¸€ï¼ŒBum lIngهڈˆو¼”هڈکن¸؛’Bum gling,و•…’Bum glingن¸€è¯چçڑ„ه‡؛çژ°و—©ن؛ژه®‹ن»£م€‚

炳çپµه¯؛وک¯وˆ‘ه›½è‘—هگچçڑ„ن½›و•™çں³çھںن¹‹ن¸€ï¼Œ2014ه¹´â€œن¸ç»¸ن¹‹è·¯â€ه…¥é€‰ن¸–ç•Œو–‡هŒ–éپ—ن؛§هگچه½•ï¼Œç‚³çپµه¯؛وک¯ه…¶ن¸çڑ„éپ—ن؛§ç‚¹ن¹‹ن¸€م€‚炳çپµه¯؛çں³çھںن¸و±‰è—ڈن½›و•™و–‡هŒ–ه¹¶هک,ه°¤ه…¶وک¯ه”گن¸هڈ¶èµ·ï¼Œè—ڈن¼ ن½›و•™هœ¨è؟™é‡Œه¾—هˆ°وŒپç»هڈ‘ه±•ï¼Œç‚³çپµه¯؛ن¹ںوˆگن¸؛è—ڈن¼ ن½›و•™çڑ„هœ£هœ°ن¹‹ن¸€م€‚

ن¸€م€په¦ç•Œن¹‹ن؛‰è®®

炳çپµه¯؛هگچ称ن¹‹و¥هژ†ه¦ç•Œé¢‡وœ‰ن؛‰è®®ï¼Œو›¹ه¦و–‡هœ¨م€ٹه…³ن؛ژ炳çپµه¯؛هگچ称ن¹‹ن؛‰çڑ„ه¦وœ¯هڈ²é’©و²‰م€‹ن¸€و–‡ن¸ï¼Œ[1]ه¯¹ن¸چهگŒه¦وœ¯è§‚点وœ‰ç³»ç»ںçڑ„و¢³çگ†ï¼ŒهگŒو—¶ن½œè€…ن¹ںهڑوŒپ“炳çپµâ€ن¸€è¯چو¥è‡ھن؛ژè—ڈè¯â€™Bum glingçڑ„观点م€‚

ه¦ç•Œه¯¹â€œç‚³çپµâ€ن¸€è¯چçڑ„و¥و؛گوœ‰ن¸¤ç§چ说و³•ï¼Œه…¶ن¸€ï¼Œو¥è‡ھè—ڈو–‡çڑ„’Bum glingم€‚è—ڈè¯ه¯¹ç‚³çپµه¯؛çڑ„ه…¨ç§°ن¸؛Byams pa ’bum gling,ه…¶ن¸ï¼ŒByams pa,و„ڈ译“و…ˆçˆ±â€ï¼Œهچ³و¢µè¯Maitreya (ه¼¥ه‹’)ن¹‹و„ڈ译,هڈ¤ن»£و±‰و–‡ن½›ه…¸و›¾è¯‘ن¸؛“و…ˆو°ڈâ€ï¼›â€™bumو„ڈن¸؛“هچپن¸‡â€ï¼›gling و„ڈ译ن¸؛“و´²â€ï¼ˆن½›و•™وœ‰â€œه››ه¤§و´²ه…«ه°ڈو´²â€ن¹‹è¯´ï¼‰ï¼ŒglingهڈˆوŒ‡ه¯؛院م€‚و¤ه››ه—هڈ¯è¯‘ن¸؛“هچپن¸‡ه¼¥ه‹’ه¯؛â€م€‚و±‰è¯â€œç‚³çپµâ€و¥è‡ھ’Bum glingن¹‹éں³è¯‘,è؟™وک¯ç‚³çپµه¯؛هƒ§ن؛؛ه‘ٹçں¥و—©وœںçڑ„è°ƒç ”è€…çڑ„,وک¾è§پهœ¨ه½“هœ°è؟™ن¸€è¯´و³•ç”±و¥ه·²ن¹…م€‚

ه…¶ن؛Œï¼Œâ€œç‚³çپµâ€ن¸€è¯چوœ¬è؛«ه°±وک¯و±‰è¯ï¼Œن¸چوک¯è¯‘éں³م€‚هڈ²وœ‰ه‹‡م€پهˆکه†چèپھç‰ن؛؛认ن¸؛“炳çپµâ€ن¸€è¯چهڈ¤ه·²وœ‰ن¹‹ï¼Œ[2]ه¹¶هœ¨و±‰و–‡و–‡çŒ®ن¸و‰¾هˆ°ن؛†è®¸ه¤ڑن¾‹è¯پم€‚هگŒو—¶ï¼Œè®¤ن¸؛è—ڈè¯â€™Bum glingن¸€è¯چçڑ„ه‡؛çژ°هœ¨ه…ƒن»£ï¼Œè€Œç‚³çپµه¯؛ن¸€هگچه‡؛çژ°هœ¨ه®‹ن»£م€‚[3]ه¹¶è؟›ن¸€و¥éکگé‡ٹن؛†ç‚³çپµه¯؛ن¹‹هگچçڑ„ه¯“و„ڈم€‚

ه¦و–‡çڑ„è®؛و–‡ه¯¹ç¬¬ن؛Œç§چ解é‡ٹوڈگه‡؛ن؛†è´¨ç–‘,认ن¸؛炳çپµن¸€è¯چهچ³ن½؟وک¯هœ¨و±‰è¯ن¸ه¹؟و³›ن½؟用,ن¹ںن¸چ能说وکژé—®é¢ک,ه› ه®‹ن¹‹ه‰چه¹¶وœھن»¥و¤ه‘½هگچ炳çپµه¯؛م€‚ç ”ç©¶è€…و›¾وŒ‡ه‡؛,炳çپµه¯؛هڈˆه†™ن½œâ€œه†°çپµه¯؛â€â€œن¸™çپµه¯؛â€ç‰ï¼Œè؟™وک¯هگ¦ن¹ں说وکژه› و؛گè‡ھéں³è¯‘,و•…用ه—ن¸چç»ںن¸€م€‚وکژن»£çڑ„و–‡çŒ®ن¸ï¼Œç‚³çپµه¤ڑن½œâ€œه†°çپµâ€ï¼Œه¦‚وکژو£ه¾·هچپن؛Œه¹´م€ٹé‡چن؟®çپµه²©ه¯؛碑记م€‹ï¼ˆهڈ¤هˆ¹çپµه²©ه¯؛,è°ڑه‘¼ه†°çپµه¯؛)م€پوکژن؛؛解缙م€ٹه†°çپµه¯؛م€‹ç‰م€‚و¸…ه؛·ç†™وœ¬م€ٹو²³ه·ه؟—م€‹م€پو°‘ه›½م€ٹه¯¼و²³هژ؟ه؟—م€‹ç‰و–‡çŒ®ن¸هڈˆه†™ن½œâ€œن¸™çپµâ€م€‚[4]وˆ–认ن¸؛“ه†°çپµâ€â€œç‚³çپµâ€ن¸چهگŒن¹‰ï¼Œه‰چ者وŒ‡ه¯؛院و‰€هœ¨و¸،هڈ£ه¤„结ه†°ï¼Œو°‘é—´و„ڈن¸؛ن½›çˆ·هœ¨ه†°ن¸ٹوک¾çپµï¼Œو•…百ه§“ç›´ه‘¼â€œه†°çپµه¯؛â€م€‚è؟™ن¸€è§£é‡ٹ虽然ه† ن؛ژو°‘é—´ن¹‹è¨€ï¼Œه®هˆ™وœ›و–‡ç”ںن¹‰م€‚“ه†°çپµâ€ن¸ژ“炳çپµâ€éں³ç›¸è؟‘,ن¸€ه—ن¹‹ه·®ï¼Œن؛Œè€…ه؟…وœ‰ه…³èپ”,هڈھ能看هپڑوک¯هگŒن¸€è¯چè¯çڑ„ن¸چهگŒه†™و³•م€‚و‰€çں¥çڑ„و—©وœںو±‰و–‡و–‡çŒ®ن¸ï¼ˆهگگ蕃ن»¥ه‰چ),وœھوœ‰â€œç‚³çپµه¯؛â€è؟™ن¸€هگچ称,而“炳çپµâ€è؟™ن¸€و±‰è¯è¯چو±‡ه®Œه…¨هڈ¯ن»¥و¥ه¯¹éں³è—ڈè¯çڑ„’Bum glingن¸€è¯چ,هœ¨ه¯¹éں³ن¸ٹن¸چهکهœ¨é—®é¢کم€‚و¸…هˆçژ‹èڈڈو³½و‰€ن½œم€ٹو¸¸çپµه²©ه¯؛è®°م€‹ن؛‘ï¼ڑ“و¤ه¯؛و—§è®¹ç‚³çپµï¼Œهڈٹéک…ه®هœه…ƒه¹´ن¹‹ç¢‘,هˆ™ç§°çپµه²©ه¯؛,ه…¶هگچن¹‹è®¹ن¹…çں£ï¼Œن»ٹه§‹و£ن¹‹م€‚â€[5]ه› ن¸؛و‰¾ن¸چهˆ°و–‡çŒ®ن¾وچ®ï¼Œهڈˆن¸چçں¥â€œç‚³çپµâ€ن¸€è¯چو؛گن؛ژ’Bum gling,و•…认ن¸؛وک¯è®¹è¯¯م€‚

说è—ڈè¯çڑ„’Bum glingن¸€è¯چه‡؛çژ°ن؛ژه…ƒن»£ï¼Œçگ†ç”±وک¯ه…ƒن»£ن»¥ن¸ٹو´çھںن¸چè§پوœ‰è—ڈن¼ ن½›و•™ç»کهˆ»ï¼Œه› و¤è®¤ن¸؛“炳çپµâ€وک¯هگ¦وک¯è—ڈè¯è¯‘éں³ï¼Œهڈھ能é”په®ڑهœ¨وکژن»£ï¼Œن¸چه؟…هœ¨و›´و—©çڑ„ه¹´ن»£هژ»و±‚ç´¢م€‚و¤è¯´ï¼Œè؟‡ن؛ژو¦و–,è®؛者ن¸چç†ںو‚‰è—ڈن¼ ن½›و•™هژ†هڈ²و–‡çŒ®و‰€è‡´ï¼Œè¯¦è§پن¸‹و–‡و‰€è¨€م€‚ه› و¤ï¼Œه¦ç•Œوڈگه‡؛çڑ„“炳çپµâ€ن¸€è¯چو¥و؛گçڑ„و–°è§‚点,ه®و— وœ‰هٹ›çڑ„هڈ²و–™è¯پوکژم€‚

ن؛Œم€پè—ڈè¯â€™Bum glingو؛گن؛ژو±‰è¯هœ°هگچ“ه‡¤و—â€

笔者ن»¥ن¸؛“炳çپµâ€ن¸€è¯چو؛گن؛ژè—ڈو–‡â€™Bum gling,هڈ¯ن¸؛ه®ڑè®؛م€‚ن½†éœ€è¦پ考虑çڑ„وک¯â€™Bum glingن¸€è¯چن¹‹و¸ٹو؛گ,ن»ژè—ڈè¯ن¹‹و„è¯چو³•çœ‹ï¼Œâ€™Bum glingè؟™ن¸€è¯چو±‡هڈˆوک¾ه¾—çھپه…€ï¼Œن¸چهگŒن؛ژè—ڈè¯ن¹‹و„è¯چ规ه¾‹م€‚è—ڈè¯ن¸و•°è¯چه’Œهگچè¯چ组è¯چو—¶ï¼Œن¸€èˆ¬و•°è¯چهœ¨هگژ,هگچè¯چهœ¨ه‰چ,ن¸ژو±‰è¯ه®Œه…¨ç›¸هڈچ,ه¦‚و±‰è¯â€œن¸€ن؛؛â€ï¼Œè—ڈè¯ن½œMi gcig(ن؛؛ن¸€ï¼‰م€‚وŒ‰و¤ï¼Œâ€™Bum glingه؛”该ن½œgling ’Bum(هچپن¸‡ه¯؛),و‰چ符هگˆè§„ه¾‹م€‚هڈ¯çں¥â€™Bum glingç±»çڑ„و„è¯چو³•و¯”较罕è§پ,而ن¸”و‰€وŒ‡ن¸چوکژ,هڈˆن¸چ符هگˆè—ڈن¼ ن½›و•™ه¯¹ه¯؛院çڑ„称ه‘¼م€‚ه°†â€™Bum gling称ن¸؛Byams pa ’bum glingو—¶ï¼Œو—¢ç¬¦هگˆè—ڈè¯è§„ه¾‹ï¼Œهڈˆç¬¦هگˆن½œن¸؛ه¯؛院çڑ„هگچ称م€‚é—®é¢کçڑ„وک¯ï¼Œو—©وœںè—ڈو–‡و–‡çŒ®é‡Œهڈھوœ‰â€™bum glingçڑ„用و³•ï¼Œè€ŒByams pa ’bum glingè؟™ن¸ھ称ه‘¼çڑ„ه‡؛çژ°وک¯و¯”较و™ڑçڑ„م€‚

è—ڈè¯â€™Bum glingن¸€è¯چوœ€و—©ه؛”ه‡؛çژ°ن؛ژهگگ蕃و—¶ن»£ï¼Œه®ن¸ژو±‰è¯ن¹‹هœ°هگچ“ه‡¤و—â€وœ‰ه…³م€‚هک‰èŒ‚ه‘¨هچژو—©ه·²وŒ‡ه‡؛’Bum glingهœ¨هڈ¤è—ڈو–‡ن¸ن½œBum lIng,ن½†ن»–认ن¸؛Bum lIngوک¯è—ڈè¯م€‚[6]ه®هˆ™هگگ蕃و—¶وœں,و±‰è¯çڑ„هœ°هگچ“ه‡¤و—â€ه°±è¯‘ن¸؛Bum lIngم€‚[7]م€ٹه¤§ن؛‹ç؛ھه¹´م€‹è½½ï¼ڑ

[stagI lo la babste]……zhang rgya zIgs dang zhang stong rtsan las stsogs/ pas//Bum lIng ljag zam rgal te//’bu zhIng kun dang zIn cu dang ga cu las stsogs pa/rgya’I mkhar mang pho phab ste//.

译و–‡ï¼ڑ“[至è™ژه¹´](肃ه®—ه®ه؛”ه…ƒه¹´ï¼Œه…¬ه…ƒ762ه¹´ï¼‰ï¼Œâ€¦â€¦ه°ڑ结وپ¯ن¸ژه°ڑو‚‰ن¸œèµç‰è¶ٹه‡¤و—é“پو،¥ï¼ˆBum lIng ljag zam),çژ‡ه¤§ه†›و”»ه…‹ن¸´و´®ه†›م€پوˆگه·م€پو²³ه·ç‰ن¼—ه¤ڑه”گه»·هںژه ،م€‚â€[8]

è®°è½½ه‡¤و—é“پو،¥çڑ„Or.8212/187هڈ·و•¦ç…Œè—ڈو–‡ه†™وœ¬

è®°è½½ه‡¤و—é“پو،¥çڑ„Or.8212/187هڈ·و•¦ç…Œè—ڈو–‡ه†™وœ¬

ه…¶ن¸çڑ„Bum lIngو›¾è¢«è¯‘ن¸؛“ه½و—â€ï¼Œ[9]وˆ–认ن¸؛وک¯وŒ‡â€œو´ھوµژو،¥â€م€‚[10]ن»ژو±‰è—ڈè¯ه¯¹éں³è§„ه¾‹هڈٹو‰€è½½هڈ²ن؛‹çœ‹ï¼Œè¯‘ن¸؛“é£ژو—â€وک¯ه‡†ç،®çڑ„م€‚ه‡¤و—é“پو،¥و‰€هœ¨هœ°هچ³ه‡¤و—ه…³ï¼Œو¤ه¤„وک¯é»„و²³ن¸ٹçڑ„ن¸€ن¸ھé‡چè¦پو¸،هڈ£ï¼Œن¹ںوک¯وک¯ه”گ蕃هڈ¤éپ“ن¸ٹçڑ„ن؛¤é€ڑè¦پéپ“م€‚[11]ه‡¤و—ه…³çڑ„ه…·ن½“هœ°وœ›هœ¨و°¸é–ه”µوŒé›†ï¼Œâ€œوک¯ن¸ھه¯Œوœ‰هژ†هڈ²و„ڈن¹‰çڑ„集ه¸‚,و²³è¾¹ه·¨çں³ن¸ٹهˆ»وœ‰â€که‡¤و—ه…³â€™ن¸‰ه—,هœ¨هڈ¤ن»£و²³ن¸ٹ,وک¯وœ‰و،¥و¢پçڑ„,م€ٹو²³ه·ه؟—م€‹و‰€è°“ن¹،ه…³و،¥ï¼Œه°±هœ¨è؟™é‡Œم€‚â€[12]ه‡¤و—و،¥وک¯ه”گ蕃هڈ¤éپ“ه؟…ç»ڈن¹‹هœ°ï¼Œن¹ںوک¯ن»ژو°¸é–ه‰چه¾€ç‚³çپµه¯؛çڑ„ن¸»è¦پé€ڑéپ“م€‚م€ٹو—§ه”گن¹¦آ·هگگ蕃ن¼ م€‹è½½ï¼ڑ“(ه¤§هژ†ن؛Œه¹´ï¼‰é¦–领è®؛و³£é™µéڑڈو™¯ن»™و¥وœï¼Œو™¯ن»™ه¥ڈن؛‘ï¼ڑâ€کèµو™®è¯·ن»¥ه‡¤و—ه…³ن¸؛界’م€‚â€و•…هگگ蕃ن؛؛éه¸¸ç†ںو‚‰â€œه‡¤و—(Bum lIng)â€è؟™ن¸ھهœ°هگچ,而ن¸”ه› ه‡¤و—ه…³ن¸ژ炳çپµه¯؛相è·ن¸چè؟œï¼Œهگگ蕃ن؛؛éپ‚ن»¥â€œه‡¤و—â€ï¼ˆBum lIng)称ه‘¼ç‚³çپµه¯؛çں³çھںو‰€هœ¨çڑ„هœ°هŒ؛م€‚و±‰و–‡و–‡çŒ®ن¸ن؛¦وœ‰ه°†ه‡¤و—ه…³ن¸ژ炳çپµه¯؛ه¹¶ن¸¾ن¹‹è®°è؟°ï¼Œه”گن؛؛笔记ه°ڈ说م€ٹو´½é—»é›†م€‹ن؛‘ï¼ڑ“و²³ه·ه‡¤و—ه…³وœ‰çپµه²©ه¯؛م€‚â€[13]

“ه‡¤و—â€ن¹‹è¯‘éں³ï¼Œن؛¦è§پن¹‹ن؛ژهگژه¼کوœںن¹‹و–‡çŒ®ï¼Œه¦‚م€ٹن¸ٹه¸ˆن؟„ه·´çˆ¶هگهژ†ن»£ن¼ è®°آ·ه¤§ه®é¥°é¬کم€‹ن¸€ن¹¦è®°è؟°وœ‰ن؟„و°ڈه®¶و—ڈه…ˆè¾ˆçڑ„هژ†هڈ²ï¼Œه…¶ن¸ن¸€ن½چهگچهڈ«ن؟„آ·èµèپ‚者هڈ‚ن¸ژن؛†ه…¬ه…ƒ762ه¹´هگگ蕃è؟›و”»و²³ه·ن¹‹وˆکه½¹ï¼Œه†…ن؛‘ï¼ڑ“(ن؟„آ·èµèپ‚)و”»ن¸‹و²³ه·هںژ(Kwa chu’i mkhar),ç چو–ه‡¤و—(Bum gling)ن¹‹é“پو،¥م€‚â€[14]و¤ه¤„,ه‡¤و—译ن½œBum glingم€‚笔者认ن¸؛ن؟„و°ڈè°±ن¸ه‡؛çژ°ه¦‚و¤هڈ¤è€پçڑ„هœ°هگچ,说وکژه…¶وœ‰و‰€وœ¬ï¼Œéهگژن؛؛ن¹‹وœو’°م€‚و¤è®°è½½ن¹ں说وکژ,“ه‡¤و—â€ن¸€è¯چهœ¨هگگ蕃و—¶ن»£وœ‰ن¸چهگŒçڑ„译و³•ï¼Œوˆ–者وک¯ن¼ وٹ„ن¸وœ‰و„ڈه¯¼è‡´çڑ„错误,ه› 相ه¯¹ن؛ژBum lIng,ن؟„و°ڈè°±ن¸çڑ„Bum glingو›´هƒڈن¸€ن¸ھè—ڈè¯è¯چو±‡م€‚

ن¸‰م€پ炳çپµه¯؛ن¸ژهگگ蕃ن½›و•™

ه…¬ه…ƒ762ه¹´هگگ蕃هچ 领و²³ه·هœ°هŒ؛起,至هگگ蕃çژ‹وœهœ¨è؟™ن¸€هœ°هŒ؛ç»ںو²»çڑ„结وں,ه‰چهگژهژ†ç»ڈ百ه¹´م€‚ن»ژçژ°هœ¨çڑ„ç ”ç©¶وˆگوœçœ‹ï¼Œن¼¼ن¹ژ炳çپµه¯؛هœ¨è؟™ç™¾ه¹´é—´وک¯ن¸ھç©؛白,وˆ–者被ن؛؛éپ—ه؟کن؛†م€‚ن½†وک¯èµ¤و¾ه¾·èµهڈٹن»¥هگژçڑ„و•°ن½چèµو™®وک¯و”¯وŒپن½›و•™çڑ„,ن½›و•™هœ¨هگگ蕃ه¾—هˆ°è؟…é€ںهڈ‘ه±•م€‚هگگ蕃هœ¨و–°هچ 领هœ°هŒ؛,هگŒو ·وژ¨è،Œن½›و•™ï¼Œه¯¹هژںوœ‰çڑ„ن½›و•™ه¯؛院م€پهœ£هœ°ç»™ن؛ˆو‰¶وŒپم€‚و²³è¥؟م€پو²³و¹ںهœ°هŒ؛çڑ„ن½›و•™ن¸چن»…و²،وœ‰éپهڈ—ç ´هڈ,هڈچ而è؟›ن¸€و¥هڈ‘ه±•م€‚ه¦‚هگگ蕃هچ 领و•¦ç…Œهگژ,ه½“هœ°çڑ„ن½›و•™و›´هٹ ه…´ç››م€‚ه°±و¤وژ¨وµ‹ï¼Œç‚³çپµه¯؛è؟™ن¸€ن½›و•™هœ£هœ°ن¹ںن¸چن¼ڑ被ه†·èگ½م€‚

هگگ蕃وœ«ه¹´و²³و¹ںهœ°هŒ؛وˆگن¸؛ن½›و•™ن¼ و’هڈ‘ه±•çڑ„é‡چè¦پهŒ؛هںں,و•…能وˆگن¸؛è—ڈن¼ ن½›و•™هگژه¼کوœںçڑ„هڈ‘و؛گهœ°م€‚ه…¶هœ°çگ†èŒƒه›´ه…·ن½“而言,هچ³ه”گن»£çڑ„鄯ه·م€پو²³ه·ه’Œه»“ه·ه¢ƒï¼ŒهŒ…و‹¬ن»ٹé’وµ·è¥؟ه®په¸‚,و¹ںن¸م€پن¹گ都م€په¹³ه®‰م€په°–و‰ژم€پهŒ–éڑ†م€په¾ھهŒ–م€پè´µه¾·ç‰هژ؟,هڈٹç”ک肃çڑ„و°¸é–هژ؟م€پن¸´ه¤ڈهژ؟ç‰م€‚ن»¥ن¸ٹهœ°و–¹وک¯è؟وˆگن¸€ç‰‡çڑ„,ه‡هœ¨و²³و¹ںè°·هœ°م€‚هگگ蕃ن¹‹ه‰چو²³و¹ںهœ°هŒ؛ه°±وœ‰ن½›و•™çڑ„هں؛ç،€ï¼Œه¦‚و°¸é–وœ‰هڈ¤è€پçڑ„炳çپµه¯؛,è¥؟ه®پهŒ—ه±±ن؛¦وœ‰ن½›و•™ه»؛ç‘م€‚هگگ蕃هچ 领ن»¥هگژ,ه®Œه…¨ç»§و‰؟ن؛†è؟™é‡Œçڑ„ن½›و•™و–‡هŒ–éپ—ن؛§ï¼Œه¹¶ه®و–½ن¼که¾…و”؟ç–,ن¸چه°‘و±‰هƒ§ç•™هœ¨ن؛†و¤هœ°ï¼ŒP.T.996ن¸è½½وœ‰و»،ه’Œه°ڑهœ¨ه®—ه–€ï¼ˆو¹ںو°´وµپهںں)هœ°و–¹çڑ„ن¼ و³•و´»هٹ¨ï¼Œه°±وک¯ن¾‹è¯پم€‚ه”گ蕃(و±‰è—ڈ)ن½›و•™ه¹¶هک,وک¯هگگ蕃و—¶وœںو²³و¹ںهœ°هŒ؛ن½›و•™çڑ„特色ن¹‹ن¸€م€‚م€ٹه–‡é’¦è´،ه·´ç»•è‰²ن¼ م€‹ن¸ه¯¹و²³و¹ںهœ°هŒ؛çڑ„ن½›و•™çٹ¶ه†µن؛¦وœ‰و‰€è®°è؟°م€‚é€ڑè؟‡و¢³çگ†هڈ²و–™هڈ¯ن»¥هڈ‘çژ°ï¼Œهگگ蕃ن½›و•™هœ¨è؟™ن¸€هŒ؛هںںن¼ و‰؟ن¸چو–,直至ه½“ن»£م€‚

ن؟هکوœ‰è®¸ه¤ڑهگگ蕃هڈ²و–™çڑ„م€ٹ第هگ¾è´¤è€…ن½›و•™و؛گوµپم€‹ن¸ï¼Œè®°è؟°وœ‰هگگ蕃ه¢ƒه†…è‘—هگچçڑ„ن½›و•™ه¯؛院هگچ称,ن؛‘ï¼ڑ

“(هگگ蕃)ه…«ه¤§ç¦…ن؟®هœ°ï¼ڑهچ«هœ°ï¼ˆdbus,و„ڈن¸؛“ن¸ه؟ƒâ€ï¼ŒوŒ‡هگگ蕃ن¹‹ن¸ه؟ƒهŒ؛هںںهچ«ه¦‚ن¸€ه¸¦â€”—ه¼•è€…)وœ‰ç§¦وµ¦ه’Œè€¶ه°”ه·´ن¸¤ه¤„,ه¨کو°ڈه»؛çڑ„è°گو‹‰ه؛·ن¸؛ن¸‰ï¼Œهگ‰ç¥¥و›²و²ƒو—¥ن¸؛ه››ï¼›ه¤ڑه؛·çڑ„ن¸¹و–—ه±±ن¸؛ن؛”,炳çپµن¸؛ه…,éک؟éڑ†ن¸؛ن¸ƒï¼Œé¾™ه،کéک؟é›…éڑ†ن¸؛ه…«م€‚

هچپن؛Œن؟®ه؟ƒه¯؛院ï¼ڑهچ«هœ°وœ‰ç§¦وµ¦م€پ耶ه°”ه·´م€پè°گو‹‰ه؛·ن¸‰ه؛§ï¼›ï¼ˆه¤ڑ)ه؛·هœ°وœ‰ن¸¹و–—ه±±م€پ炳çپµم€پéک؟çگ¼ه’Œه¤§هچ«و‹‰è”،ه››ه؛§ï¼›ه¤ڑé؛¦وœ‰é¾™ه،کéک؟é›…éڑ†م€پç¾ژé›ھهƒ§و—çڑ„é™ن؟®هœ°â€¦â€¦ï¼Œو€»çڑ„é™ن؟®هœ°وœ‰ن¸‰هچپن¸ھم€‚â€[15]

ه…¶ن¸ï¼Œن¸¹و–—ه±±ه¯؛(Dan tig shan,و¤هœ°هگچن¼¼و؛گè‡ھو±‰è¯ï¼‰هœ¨ن»ٹé’وµ·هŒ–éڑ†هژ؟ه¢ƒه†…,هگگ蕃وœھهچ 领ه‰چè؟™é‡Œه°±وœ‰ه¯؛院,[16]هگژوˆگن¸؛هگژه¼کوœںè—ڈن¼ ن½›و•™ه¤چه…´çڑ„ه¤§وœ¬èگ¥م€‚éک؟çگ¼هڈˆن½œéک؟çگ¼هچ—ه®—,هœ¨é’وµ·ه°–و‰ژهژ؟ه¢ƒه†…,ن؛¦è§پن¹‹ن؛ژP.T.996هڈ·ï¼Œوک¯هگگ蕃ن¸€ه¤„é‡چè¦پçڑ„ن؟®è،Œهœ£هœ°م€‚炳çپµè—ڈو–‡ن½œâ€™Bum gling,ه½“وŒ‡ن»ٹو°¸é–ن¹‹ç‚³çپµه¯؛م€‚[17]“ه¤§هچ«و‹‰è”،â€ï¼ˆDe ba’i bla tshal)ن¹‹هœ°وœ›ن¸چ详,笔者疑ن¸ژP.T.16هڈ·ن¸çڑ„“ه¤§ه¤ڈهںںè”،â€ï¼ˆDe ga gآ·yu tshal)وک¯هگŒن¸€هœ°هگچ,De ba’i bla tshalوپگو€•وک¯De ga gآ·yu tshalن¹‹è¯¯ه†™م€‚[18]ه¤§ه¤ڈهںںè”،ن½چن؛ژو²³ه·ه¤§ه¤ڈه·ï¼Œن¸ژ炳çپµه¯؛相è·ن¸چè؟œم€‚م€ٹه¼ںهگ´è´¤è€…ن½›و•™و؛گوµپم€‹ن¸ï¼Œن¸¹و–—ه±±ه¯؛ه’Œç‚³çپµه¯؛ن¸چن»…هˆ—ه…¥هگگ蕃çڑ„ه…«ه¤§ç¦…ن؟®ه¯؛院,هڈˆè®،ه…¥ن؛†هچپن؛Œن؟®ه؟ƒه¯؛院ن¸ï¼Œن؛¦è§پن¸¹و–—ه±±ه¯؛م€پ炳çپµه¯؛هœ¨هگگ蕃çڑ„çں¥هگچه؛¦ه¾ˆé«کم€‚ن¸¹و–—ه±±م€پ炳çپµم€پéک؟çگ¼ه’Œه¤§هچ«و‹‰è”،ه››ه؛§ه¯؛院هœ°çگ†ن½چç½®هچپهˆ†ç›¸è؟‘,çڑ†هœ¨و²³و¹ںهœ°هŒ؛م€‚而ن¸”ن¸¹و–—ه±±ه¯؛م€پ炳çپµه¯؛ه‡ن¸؛هڈ¤هˆ¹ï¼Œéهگگ蕃و‰€و–°ه»؛م€‚

م€ٹه¼ںهگ´è´¤è€…ن½›و•™و؛گوµپم€‹ه°†è؟™و®µوگو–™ç½®ن؛ژ赤و¾ه¾·èµو—¶وœں,ه®é™…هڈ¯èƒ½ه±ن؛ژ赤و¾ه¾·èµهœ¨ن½چçڑ„و™ڑوœںوˆ–ه…¬ه…ƒن¹ن¸–ç؛ھهˆوœںم€‚م€ٹه¥ˆه·´و•™و³•هڈ²م€‹ن¸ن؛¦ه½•وœ‰ن¸ٹه¼•ن¹‹هچپن؛Œن؟®ه؟ƒه¯؛院(هژںو–‡ن½œâ€œو–è¯ه؟ƒو³•ن¹‹هچپن؛Œç¦…院â€ï¼‰ï¼Œن½†ه½’هœ¨èµ¤ç¥–ه¾·èµï¼ˆهڈˆهگچ“赤çƒه·´ه·¾â€ï¼Œو±‰و–‡ن½œâ€œهڈ¯é»ژهڈ¯è¶³â€ï¼‰و—¶وœں,[19]ن¹ں许è؟™و›´ç¬¦هگˆهڈ²ه®م€‚

هœ¨è؟™é‡Œوˆ‘ن»¬هڈ¯ن»¥هڈ‘çژ°â€œه‡¤و—â€ن¹‹è¯‘éں³Bum lIngوˆ–Bum glingهڈکوˆگن؛†â€™Bum gling,ه¹¶ن»¥و¤وŒ‡ç§°ç‚³çپµه¯؛م€‚ه°†Bum ه†™وˆگ’Bum(هچپن¸‡ï¼‰ï¼Œlingن¸؛gling(ه¯؛院),è؟™ن¸ژ炳çپµه¯؛çں³çھںé€ هƒڈن¼—ه¤ڑçڑ„ه®وƒ…相هگ»هگˆم€‚’Bum glingن¸€è¯چ虽ن¸چ规范,ن½†è‡³ه°‘وœ‰ن؛†ه®é™…çڑ„و„ڈن¹‰م€‚هگŒو—¶ï¼Œè¯´وکژهگگ蕃و—¶وœں炳çپµه¯؛هڈ«Bum lIngوˆ–’Bum gling,而ن¸چهڈ«Byams pa ’bum glingم€‚

相ه¯¹ن؛ژ’Bum gling,Byams pa ’bum glingè؟™ن¸ھهگچ称وک¯هگژèµ·çڑ„م€‚第ن¸‰ن¸–达赖ه–‡هک›ç´¢هچ—هک‰وژھèµ´è’™هڈ¤ه‰چ,و›¾وœç¤¼و²³و¹ںهœ°هŒ؛çڑ„ن½›و•™هڈ¤هˆ¹م€‚ه…¶ن¼ 记言(1584ه¹´و—¶ï¼‰ï¼Œç´¢هچ—هک‰وژھç‰وœو‹œن؛†çں³ه´–ن¸ٹهˆ»وœ‰هچپن¸‡ه¼¥ه‹’ن½›هƒڈçڑ„هœ£هœ°م€‚[20]虽وœھوڈگهˆ°Byams pa ’bum glingè؟™ن¸ھه¯؛هگچ,ن½†è¯´وکژو¤و—¶è—ڈن¼ ن½›و•™ç•Œه·²ه°†ç‚³çپµه¯؛视ن¸؛ه¼¥ه‹’هœ£هœ°م€‚ن¸‡هژ†ه››هچپه…«ه¹´ه†™وˆگçڑ„م€ٹه¼¥ه‹’ه¤§ن½›ه؟—م€‹ï¼ˆçژ°è—ڈ炳çپµه¯؛),هگŒو ·è§†ç‚³çپµه¯؛ن¸؛ه¼¥ه‹’هœ£هœ°ï¼Œه¦‚言“ه°†و¤é‡چن؟®ه¼¥ه‹’هœ£هœ°ï¼Œن½œه–œç”ک露وµ·ه®ه™¨â€ï¼Œâ€œو„؟هپ‡و¤وˆگه°±ه–„è،Œهٹ›ï¼Œن؟¾و¤ه¼¥ه‹’هœ£هœ°هƒ§ن¼—هگŒه؟ƒï¼Œوˆ’ه¾‹و¸…ه‡€ï¼Œè®²ن؟®ه¢é•؟,胜é‚ھوپ¶é”éڑœم€‚â€[21]ه› و¤ï¼Œوˆ‘ن»¬وژ¨وµ‹هœ¨â€™Bum glingن¹‹ه‰چهٹ Byams paن؛Œه—çڑ„ن½œو³•ï¼Œهڈ¯èƒ½وœ€و—©ه‡؛çژ°هœ¨وکژن»£م€‚

Byams pa ’Bum glingن¹‹هگچه¤ڑè§پن؛ژو¸…ن»£çڑ„و–‡çŒ®ن¸ï¼Œوک¯وŒ‡ç‚³çپµه¯؛çں³çھں,而ه½“هœ°çڑ„ن½›ه¯؛هچ´وœ‰ه…·ن½“çڑ„ه¯؛هگچم€‚م€ٹو¾ه·´ن½›و•™هڈ²م€‹è¨€ç‚³çپµه¯؛و²ںن¸وœ‰ن¸‰ه؛§ه¯؛,هچ³و‹‰ن¸œه¯؛(lHa mdun dgon)م€پèٹ’و‹‰é™وˆ؟(Ming la ri krod)ه’Œه،که°”é™وˆ؟(mThar ri khrod)م€‚ه…¶ن¸ï¼Œو‹‰ن¸œه¯؛ن¹‹هگچو„ڈن¸؛“ç¥هƒڈه‰چçڑ„ه¯؛院â€ï¼Œهچ³ç‚³çپµه¯؛ن¸‹ه¯؛(م€ٹو¾ه·´ن½›و•™هڈ²م€‹è¨€ه½“و—¶ه¯؛هƒ§وœ‰300ن؛؛)م€‚言ه،که°”é™وˆ؟(é™وˆ؟وŒ‡ه±±é—´ن؟®è،Œه°ڈه¯؛)ن¸ن¾›وœ‰هڈ–è‡ھه±±ه´–ن¹‹ه؛¦و¯چهƒڈ,ن»¥و¤هڈ¯çں¥ه،که°”é™وˆ؟هچ³ç‚³çپµن¸ٹه¯؛(ه¯؛هƒ§وœ‰100ن؛؛)م€‚èٹ’و‹‰é™وˆ؟هœ¨و‹‰ن¸œه¯؛و—پ(ه¯؛هƒ§10ن؛؛),هڈ¯èƒ½وک¯وŒ‡ه¤§ن½›ه¯¹ه²¸çڑ„و–°ه¯؛هڈ°ï¼ˆو¸…ه؛·ç†™ه¹´é—´و›¾ه»؛ه®—ه–€ه·´و®؟ç‰ï¼‰م€‚م€ٹن¸–ç•Œه¹؟说م€‹ï¼ˆوˆگن¹¦ن؛ژ1830ه¹´ï¼‰è¨€هœ¨Byams pa ’bum glingوœ‰ن»¥é«که››هچپه؛¹ï¼ˆه¹³ن¼¸ن¸¤è‡‚ن¹‹é•؟ه؛¦ï¼Œهڈˆن½œâ€œه¼“â€وˆ–“ه¯»â€ï¼‰ه¼¥ه‹’ه¤§ç¥هƒڈن¸؛ن¸»çڑ„ه¼¥ه‹’ç¥هƒڈهچپن¸‡ن¸ھم€‚[22]م€ٹن¸–ç•Œه¹؟说م€‹çڑ„ن½œè€…وœھهژ»è؟‡ç‚³çپµه¯؛,هڈ¯èƒ½ن¾وچ®ن؛†ن¼ é—»وˆ–ه…¶ن»–و–‡çŒ®ن¹‹è®°è½½م€‚م€ٹه™¶ن¸¹ن½›و•™هڈ²م€‹ن؛¦ن؛‘炳çپµه¯؛وœ‰ن»¥ه¼¥ه‹’هƒڈن¸؛ن¸»çڑ„هچپن¸‡ه¼¥ه‹’ن½›هƒڈم€‚م€ٹه®‰ه¤ڑو”؟و•™هڈ²م€‹هœ¨è®°è؟°ç‚³çپµه¯؛ه¼¥ه‹’ه¤§ن½›çڑ„هگŒو—¶ï¼Œè¨€è؟کوœ‰هچپن¸‡ه°ٹه¼¥ه‹’ن½›هƒڈه’Œو— و•°çڑ„ن½›ه’Œèڈ©èگ¨هƒڈ,[23]ن½œè€…هœ¨ن؟وŒپن¼ ç»ں说و³•çڑ„هگŒو—¶ï¼Œن؛¦وŒ‡ه‡؛ن؛†ç‚³çپµه¯؛çڑ„é€ هƒڈن¸چن»…ن»…é™گن؛ژه¼¥ه‹’ن½›م€‚و€»ن½“而言,وکژن»£è—ڈن¼ ن½›و•™ç•Œè®¤ن¸؛炳çپµه¯؛وœ‰هچپن¸‡ه¼¥ه‹’é€ هƒڈçڑ„说و³•هœ¨و¸…ن»£ه¾—هˆ°ن؛†ه»¶ç»ï¼Œوœ‰ن؛†è؟™و ·ن¸€ç§چه…±هگŒçڑ„认çں¥ï¼Œهچ³Byams pa ’bum glingه››ه—çڑ„هگ«ن¹‰ن¸ژو‰€وŒ‡ن¹‹ه®é™…وƒ…ه†µç›¸ç¬¦م€‚

ه››م€پ结è¯

综ن¸ٹو‰€è؟°ï¼Œه°†وœ¬و–‡ن¹‹è§‚点و€»ç»“ه¦‚ن¸‹ï¼ڑ

第ن¸€ï¼Œè—ڈو–‡ن¹‹â€™Bum gling(炳çپµï¼‰ï¼Œوœ€هˆن½œBum ling,وک¯و±‰è¯â€œé£ژو—â€ن¹‹éں³è¯‘,هگگ蕃ن¸هگژوœںن»¥و¤وŒ‡ç‚³çپµه¯؛هœ°هŒ؛,Bum lingهڈˆو¼”هڈکن¸؛’Bum glingم€‚هگگ蕃و™ڑوœںو—¶ï¼Œç‚³çپµه¯؛وˆگن¸؛هگگ蕃é‡چè¦پçڑ„ه¯؛院ن¹‹ن¸€ï¼Œç”±و¤هگگ蕃ن½›و•™ن¼ ه…¥è؟™é‡Œï¼Œه¹¶ه»¶ç»è‡³هگژن¸–م€‚هˆ°ه®‹ن»£و—¶ï¼Œè—ڈو–‡ن¹‹â€™Bum glingهڈˆéں³è¯‘ن¸؛“炳çپµâ€م€‚

第ن؛Œï¼Œه¤§وٹµهœ¨وکژن»£و—¶وœں,è—ڈن¼ ن½›و•™ç•Œè®¤ن¸؛炳çپµه¯؛وک¯ه¼¥ه‹’هœ£هœ°ï¼Œéپ‚هœ¨â€™Bum glingن¹‹ه‰چهٹ ن؛†Byams pa(ه¼¥ه‹’)ن¸€è¯چ,وˆگن¸؛Byams pa ’bum glingè؟™ن¸€è¯ن¹‰وکژç،®çڑ„ه¯؛هگچم€‚ه¹¶è¨€ç‚³çپµه¯؛çں³çھںوœ‰ن»¥ه¼¥ه‹’ه¤§ن½›هƒڈن¸؛ن¸»çڑ„هچپن¸‡ه¼¥ه‹’é€ هƒڈ,ن½؟ه¯؛هگچن¸çڑ„’Bum(هچپن¸‡ï¼‰ه¾—هˆ°هگˆçگ†è§£é‡ٹم€‚(ن½œè€…و‰چ让,è¥؟هŒ—و°‘و—ڈه¤§ه¦ç¤¾ن¼ڑ科ه¦ç ”究院و•™وژˆï¼‰

و³¨é‡ٹï¼ڑ

[1]و›¹ه¦و–‡م€ٹه…³ن؛ژ炳çپµه¯؛هگچ称ن¹‹ن؛‰çڑ„ه¦وœ¯هڈ²é’©و²‰م€‹ï¼Œم€ٹو•¦ç…Œه¦ç¼‰هˆٹم€‹2016ه¹´ç¬¬1وœں,第92—99é،µم€‚

[2]هڈ‚è§پهڈ²وœ‰ه‹‡م€ٹ“炳çپµâ€éهچپن¸‡ن½›ن¹‹و„ڈم€‹ï¼Œم€ٹو°‘و—ڈوٹ¥م€‹2002ه¹´1وœˆ3و—¥ï¼Œهڈˆè½½éƒ‘炳و—م€پçں³هٹ²و¾ن¸»ç¼–م€ٹو°¸é–炳çپµه¯؛çں³çھںç ”ç©¶و–‡é›†م€‹ن¸ٹه†Œï¼Œه…°ه·ï¼ڑç”ک肃و–‡هŒ–ه‡؛版社2011ه¹´ï¼Œç¬¬412—413é،µï¼›هˆکه†چèپھم€پوژé،؛ه؛†م€ٹ“炳çپµâ€ن¸؛è—ڈè¯ن¹‹ç–‘é—®م€‹ï¼Œم€ٹن¸ç»¸ن¹‹è·¯م€‹2005ه¹´ç¬¬2وœں,هڈˆè½½م€ٹو°¸é–炳çپµه¯؛çں³çھںç ”ç©¶و–‡é›†م€‹ç¬¬464—469é،µم€‚

[3]م€ٹه®‹هڈ²م€‹هچ·492م€پم€ٹç»èµ„و²»é€ڑ鉴é•؟ç¼–م€‹هچ·516م€پوژè؟œم€ٹé’ه”گه½•م€‹ه‡وœ‰è½½م€‚

[4]هڈ‚è§په†¯ه›½ç‘م€ٹ炳çپµه¯؛çں³çھںه‹که¯ںè®°م€‹ï¼Œè½½م€ٹو°¸é–炳çپµه¯؛çں³çھںç ”ç©¶و–‡é›†م€‹ن¸ٹه†Œï¼Œç¬¬159—185é،µم€‚

[5]转ه¼•è‡ھه†¯ه›½ç‘م€ٹ炳çپµه¯؛çں³çھںه‹که¯ںè®°م€‹ï¼Œè½½م€ٹو°¸é–炳çپµه¯؛çں³çھںç ”ç©¶و–‡é›†م€‹ن¸ٹه†Œï¼Œç¬¬180é،µم€‚

[6]هک‰èŒ‚ه‘¨هچژم€ٹهœ£هœ°Byams pa ’bum glingè§پ闻记م€‹ï¼Œم€ٹç« وپ°ه°”م€‹ï¼ˆè—ڈو–‡ï¼‰1985ه¹´ç¬¬4وœںï¼›م€ٹهک‰èŒ‚ه‘¨هچژè®؛و–‡é›†م€‹ï¼ŒهŒ—ن؛¬ï¼ڑن¸ه›½è—ڈه¦ه‡؛版社2016ه¹´ï¼Œç¬¬420——427é،µم€‚

[7]Bum lIngï¼ڑه…¶ن¸ه¤§ه†™çڑ„ه—و¯چIن»£è،¨هڈ¤è—ڈو–‡هڈچه†™çڑ„ه…ƒéں³i,وŒ‰ن»ٹو—¥ن¹‹ه†™و³•ï¼Œه؛”وک¯lingم€‚

[8]黄ن¸چه‡،م€پ马ه¾·è¯‘م€ٹو•¦ç…Œè—ڈو–‡هگگ蕃هڈ²و–‡çŒ®è¯‘و³¨م€‹ï¼Œه…°ه·ï¼ڑç”ک肃و•™è‚²ه‡؛版社,2000ه¹´ï¼Œç¬¬57é،µم€‚该ن¹¦ç¬¬121é،µو³¨é‡ٹن؛‘ï¼ڑ“Bum lIng/é£ژو—ï¼ڑهœ°هگچم€‚é£ژو—(ه…³ï¼‰ï¼Œه±و²³ه·ï¼ˆè§پم€ٹو—§ه”گن¹¦آ·هœ°çگ†ه؟—ن¸‰م€‹ï¼‰م€‚و•…هœ°هœ¨ن»ٹç”ک肃ن¸œن¹،è‡ھو²»هژ؟è¥؟هŒ—م€‚â€

[9]çژ‹ه°§م€پ陈践译م€ٹو•¦ç…Œوœ¬هگگ蕃هژ†هڈ²و–‡ن¹¦م€‹ن¸وœ€هˆè¯‘ن¸؛“ه½و—â€ï¼Œهگژو”¹ن¸؛“ه‡¤و—â€م€‚م€ٹçژ‹ه°§è—ڈه¦و–‡é›†م€‹ن¸و¤و®µو–‡ه—译ن¸؛ï¼ڑ“هڈٹ至è™ژه¹´ï¼ˆè‚ƒه®—ه®ه؛”ه…ƒه¹´ï¼Œه£¬ه¯…,ه…¬ه…ƒ762ه¹´ï¼ŒهگŒه¹´ه››وœˆه¸و®‚,ن»£ه®—立)ï¼ڑآ·آ·آ·آ·آ·آ·ه°ڑآ·é‡ژوپ¯م€په°ڑآ·ن¸œèµç‰è¶ٹه‡¤و—é“پو،¥م€‚ه¼•هٹ²و—…و”»é™·ه”گن¹‹ن¸´و´®م€پوˆگه·ï¼ˆï¼ں)م€پو²³ه·ç‰هںژه ،ه¤ڑه¤„م€‚â€ï¼ˆم€ٹçژ‹ه°§è—ڈه¦و–‡é›†م€‹هچ·1م€ٹو•¦ç…Œوœ¬هگگ蕃هژ†هڈ²و–‡ن¹¦م€‹ï¼ŒهŒ—ن؛¬ï¼ڑن¸ه›½è—ڈه¦ه‡؛版社,2012ه¹´ï¼Œç¬¬211é،µï¼‰

[10]ه¸ƒن¼¦é،؟آ·éپ“特و£®ï¼ˆBrandon Dotsen)هœ¨م€ٹهڈ¤ن»£هگگ蕃编ه¹´هڈ²م€‹ï¼ˆThe Old Tibeten Annals)ن¸ه¯¹Bum lIngهٹ ن؛†ن¸€و،و³¨é‡ٹ,言وŒ‰ن¹Œç‘çڑ„看و³•ï¼Œن¼¼وŒ‡و¶هœ¨é»„و²³ن¸ٹçڑ„“و´ھوµژو،¥â€ï¼ˆ2009ه¹´ï¼Œç¬¬132é،µï¼‰م€‚

[11]ه…·ن½“هœ°وœ›هڈ‚è§پهˆکو»،م€ٹه‡¤و—و´¥م€په‡¤و—ه…³ن½چç½®هڈٹه…¶ن؛¤é€ڑè·¯ç؛؟考م€‹ï¼Œم€ٹو•¦ç…Œه¦è¾‘هˆٹم€‹ï¼Œ2013ه¹´ç¬¬2وœں,第1—23é،µم€‚

[12]ه†¯ه›½ç‘م€ٹ炳çپµه¯؛çں³çھںه‹که¯ںè®°م€‹ï¼Œم€ٹو°¸é–炳çپµه¯؛çں³çھںç ”ç©¶و–‡é›†م€‹ن¸ٹه†Œï¼Œç¬¬170é،µم€‚وچ®è¯¥و–‡ï¼Œé è؟‘炳çپµه¯؛ن¹‹و¸،هڈ£ه¤„,هڈ¤ن»£ن؛¦وœ‰و،¥م€‚هڈ¦ï¼Œè—ڈو–‡ن¸çڑ„“é“پو،¥â€ï¼Œن¸€èˆ¬وŒ‡é“پç´¢و،¥م€‚

[13]م€ٹه¤ھه¹³ه¹؟è®°م€‹هچ·410م€ٹèچ‰وœ¨ن؛”م€‹م€‚

[14]م€ٹن¸ٹه¸ˆن؟„ه·´çˆ¶هگهژ†ن»£ن¼ è®°آ·ه¤§ه®é¥°é¬کم€‹ï¼ˆBla ma rNgog pa yab sras rim par byong pa’i rnam thar rin po che’i rgyan gyi phreng ba bzhugs pa yin no//),百و…ˆè—ڈو–‡هڈ¤ç±چç ”ç©¶ه®¤ç¼–م€ٹه…ˆه“²éپ—ن¹¦م€‹ن¹‹م€ٹن؟„و´¾ه¸ˆه¾’و–‡é›†م€‹ç¬¬2ه†Œï¼ŒهŒ—ن؛¬ï¼ڑن¸ه›½è—ڈه¦ه‡؛版社,2011ه¹´ï¼Œç¬¬6é،µم€‚

[15]م€ٹ第هگ´è´¤è€…ن½›و•™و؛گوµپم€‹ï¼Œو‹‰èگ¨ï¼ڑè¥؟è—ڈè—ڈو–‡هڈ¤ç±چه‡؛版社,2010ه¹´ï¼Œç¬¬357é،µم€‚ه…³ن؛ژ该著ن¹‹وˆگن¹¦ه¹´وœ‰ن¸چهگŒè¯´و³•ï¼Œوپ°ç™½آ·و¬،ن¸¹ه¹³وژھç‰è®¤ن¸؛وک¯12ن¸–ç؛ھهˆوœں,هچ،ه°”و¢…آ·و،‘وœ¨ن¸¹è®¤ن¸؛وک¯13ن¸–ç؛ھ(1261ه¹´ï¼‰م€‚

[16]هڈ‚è§پن¼¯وœم€ٹé’وµ·هŒ–éڑ†ن¸¹و–—ه¯؛ه²©çھںه£پ画调وں¥م€‹ï¼Œم€ٹ考هڈ¤ن¸ژو–‡ç‰©م€‹2014ه¹´ç¬¬2وœں,第24—30é،µم€‚

[17]ه¾گه¾·هکو±‰è¯‘وœ¬م€ٹ第هگ´ه®—و•™و؛گوµپم€‹ن¸ه°†â€™Bum gling译ن¸؛“وœ¬وœ—â€ï¼ˆو‹‰èگ¨ï¼ڑè¥؟è—ڈن؛؛و°‘ه‡؛版社2013ه¹´ï¼Œç¬¬176é،µï¼‰م€‚

[18]De ga gآ·yu tshalï¼ڑو›¾è¢«è¯‘ن¸؛“ه¾·ه™¶çژ‰ه›â€ï¼Œه®هˆ™Deوک¯و±‰è¯â€œه¤§â€ن¹‹éں³è¯‘(P.T499هڈ·ن¸وœ‰و±‰è¯â€œه¤§ن¹ک金ه…‰وکژوœ€èƒœçژ‹ç»ڈâ€ن¹‹éں³è¯‘,ه…¶ن¸â€œه¤§â€ن½œde’i),Gaوک¯و±‰è¯â€œه¤ڈâ€ن¹‹éں³è¯‘(马ن¼‘آ·ه‡¯و™®و–¯ه¦è‘—م€پهچ¢ç´ و–‡è¯‘م€ٹه¾·ه™¶آ·çژ‰è”،ن¼ڑç›ںه¯؛çڑ„ه†چو€è€ƒم€‹ن¸€و–‡ن¸é¦–ه…ˆوڈگه‡؛De gaهچ³و±‰è¯â€œه¤§ه¤ڈâ€ن¹‹éں³è¯‘,و–‡è½½م€ٹè—ڈه¦è¾‘هˆٹم€‹ç¬¬10辑,ن¸ه›½è—ڈه¦ه‡؛版社2014ه¹´ï¼Œç¬¬35—37é،µï¼‰ï¼Œهˆ™Gآ·yu tshal(و›¾و¯”ه¯¹ن¸؛“و¦†و—â€ï¼‰ن؛¦وœ‰هڈ¯èƒ½و¥è‡ھو±‰è¯م€‚

[19]çژ‹ه°§م€پ陈践译م€ٹه¥ˆه·´و•™و³•هڈ²â€”—هڈ¤è°èٹ±é¬کم€‹ï¼Œم€ٹن¸ه›½è—ڈه¦م€‹ï¼Œ1990ه¹´ç¬¬1وœں第117é،µم€‚译و–‡ن¸ه°†â€™Bum gling译ن¸؛“ه½وœ¨و—â€م€‚

[20]ن؛”ن¸–达赖ه–‡هک›éک؟و—؛و´›و،‘هک‰وژھ著,陈ه؛†è‹±م€پ马è؟é¾™ç‰è¯‘م€ٹن¸€ن¸–——ه››ن¸–达赖ه–‡هک›ن¼ م€‹ï¼ŒهŒ—ن؛¬ï¼ڑن¸ه›½è—ڈه¦ه‡؛版社,2006ه¹´م€‚

[21]çژ‹و²‚وڑ–译م€ٹه¼¥ه‹’炳çپµه¯؛هœ£هœ°ه›¾ه؟—م€‹ï¼Œè½½م€ٹو°¸é–炳çپµه¯؛çں³çھںç ”ç©¶و–‡é›†م€‹ن¸‹ه†Œï¼Œç¬¬895é،µم€‚

[22]èµو³¢آ·ن¸¹ه¢èµ¤هˆ—è‘—م€ٹن¸–ç•Œه¹؟说م€‹ï¼Œو‹‰èگ¨ï¼ڑè¥؟è—ڈè—ڈو–‡هڈ¤ç±چه‡؛版社ه‡؛版,2011ه¹´ï¼Œç¬¬207é،µم€‚

[23]و™؛è´،ه·´آ·è´،هچ´ن¹ژن¸¹ه·´ç»•هگ‰è‘—,هگ´ه‡ç‰è¯‘م€ٹه®‰ه¤ڑو”؟و•™هڈ²م€‹ï¼Œه…°ه·ï¼ڑç”ک肃و°‘و—ڈه‡؛版社,1989ه¹´ï¼Œç¬¬219é،µم€‚