提要:本文从不同时期、地域、印经院藏文印本的版式风格为研究对象,试论较为常见的长条式藏文古籍印本版式行款,即界线、边栏、明目、版心图文行数等,总结不同区域、不同时期,藏文古籍印本的版式特点,以便鉴定研究。

关键词:藏文古籍、古籍版式、行款

本文摘自《中国少数民族文字古籍版本研究》,中国民族图书馆编,民族出版社,2018年7月。

作者:先 巴,中国民族图书馆 副研究馆员

前 言

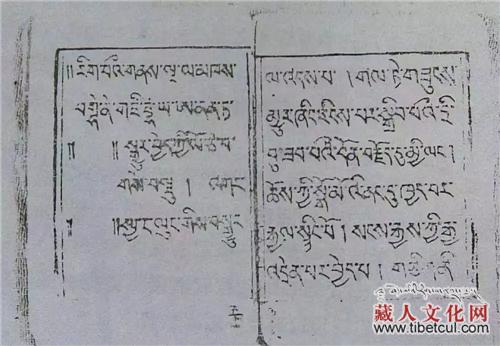

古籍版式指一定行款字数并饰以边栏、界线、插图等形象雕刻而形成的平面。印在纸上,则全然反映版面的形象,故每版印纸亦成为版面。藏文古籍印本的版面包括界线、边栏、行款字数、版心、插图等。

雕版印书之前,藏文长条式写本基本形成已较为固定的版式,其对后来的雕版印书的版式深受影响。本文从藏文印本的版面风格讨论其时代、地域、各印经院刊本的特点,以便鉴定研究。但需要说明的是,一般藏文印本首卷叶与卷末叶和其余正文版面各具特点,风格不一,尤其首卷或卷末叶附有插图佛像、花纹等,文字行款相比其余正文版式疏朗,雕刻精良,字体稍大。因此,下面主要从藏文古籍印本正文部分版面风格为切入点进行研究。各地藏文印本版式各具特色,装帧新式常见以长条书籍为主,这些特点主要包括:界线(ཐིག་རྒྱ)、边栏(མཐའ་ཐིག)、明目(སྤྱན་ཁྱེར)、版心图文行数等内容。

界线

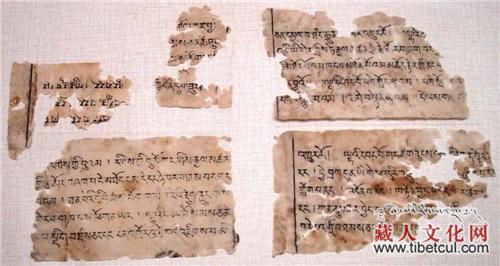

界线起初指藏文写本书页左右所画的竖线条,旨在正文左右整齐划一。文字是构成书籍的基本条件,文字不但承载着意识形态,也影响着书籍的版面行款和外部形状。藏文属拼音文字,根据字形的特点务必横向书写。随着佛教文献的传入,藏文古籍形成较为固定的长条装帧形式。吐蕃时代为了规范抄写佛教经典,颁布七重标号[i],其中第六条是关于界线。为了每页正文左右两端对齐,两边画一条竖线,有时为美观画双竖线。敦煌或西藏地区发现的吐蕃时期的佛经藏文长条均有类似的界线,而且成为佛经长条写本比较固定的版式。但是,敦煌的藏文卷轴写本中画有界线的文献比较罕见[ii]。因此,界线是吐蕃时期抄写佛教长条经典时,为使每页正文左右两端对齐而画的一条竖线,并在左端界线外竖写藏文页码等。

直到元代,雕版印刷技术在藏文文献中开始普遍使用,元版文献版面沿用写本长条的版式风格,左右两端画一条竖细线,然后左边细线外竖写藏文的页码、卷标字母等,成为元版藏文印本共同的特点。明永乐八年《甘珠尔》也具有这种版式风格。

传世文献中藏族地区印本最早的是明代的产品,明代以拉萨为中心流行雕版印刷技术,留下很多当时的印本,版面中界线依然以写本的特点清晰可见。基本界线特点左右界线,左边界线外页码。《菩提道次第广论》[iii]《四续部总建立论》[iv]《瑜伽自在枳布师传薄伽梵上乐轮之身灌顶仪轨》[v]《集量论》[vi]《善说教理之海》[vii]都是明代藏区印本的代表作,特点鲜明,一般左右界线或双界线。双界线外粗内细者为常见,如《至尊慈氏弥勒菩萨传经藏摘集》[viii]《青史》[ix]。明末刊本开始出现上下边线,和左右界线合为成匡,左竖线外是藏文页码,到了清初任能看见明代特点。如:《作怖金刚源流》[x]《申明积分论》[xi]等。

清代格鲁派的大兴把大小五明学科的学习推向了又一个高潮,同时推动了印刷事业。为满足日益增长的书籍需求,十七世纪下半叶、十八世纪先后在甘丹彭措楞寺、布达拉宫、三大寺、纳塘、德格、塔尔寺、拉卜楞寺等寺院开设组织庞大的印经院。实施严格的校刊制度和雕刊教育活动,书籍版面设计考究,使印本版面较为标准化趋势,大同小异,逐渐减少彼此之间的差异。这时的北京、藏族地区、蒙古地区[xii]除了德格、卓尼印本,大部分印本界线为大黑竖线两端尖角45%内斜,成梯形在版面两端“……”对开。为美观有时在界线内侧再画一条细线,成为完整的界线,左边界线外竖写有藏文页码、题名、标签等内容(在明目中细述)。大黑界线有粗有细,如扎西楞布寺刻本《宗喀巴文集》《历代班禅文集》等均为大黑界线为相对较窄,内侧再画一条细线。这种界线特点几乎所有印本都是一样的,但个别印本界线以双细线,粗细一致。其中德格印本为单细线,卓尼印本为双细线,均与上下边栏成为匡。例如,卓尼版《扎巴谢珠文集》[xiii]与《莲花生传》[xiv]。

德格印经院位于四川省甘孜州德格县更庆镇更庆寺内,始建于清雍正七年(1729),清代重要藏文古籍雕刻印刷地之一,其印本校刊精甚而流传甚广,版式特点鲜明。该印经院主要刊有《甘珠尔》《丹珠尔》《萨迦五祖文集》《宗喀巴文集》《萨迦贡钦文集》《弥旁文集》《康钦法师宝戒文集》《恒特罗集》《成就法集》《道果释义》《阿昧文集》《蓝毗琉璃》《埃旺文集》《噶当师徒语录》《隆钦文集》《阿毘达磨藏》《钦则晋美林文集》等[xv]。四川甘孜境内还有八邦寺、江达瓦拉寺等著名寺院,这些寺院也设有印经院。《德格县志》记载“八邦寺藏有经书32400部,木刻印版129845块[xvi]。其中《知识汇编》印版是女土司降央伯姆授命德格印经院为八邦寺雕刻的。”另有说法清末德格土司家族内讧,第二十代土司多杰僧格(一说土司二夫人)把原藏于德格印经院两万条木板出让给八邦寺,这是德格印经院历史上唯一一次损失。因此,在四川甘孜地区以德格为中心开展藏文文献雕刻、印刷活动,形成了比较统一的版面风格。江达瓦拉寺印本《格萨尔地狱大圆满》[xvii]就是一个例子,其界线左右单竖线,其他特点也和德格印本如出一辙。

边栏

边栏指每版内围框图文的四周边线。边线一般都印得比较粗黑,显得框内图文安稳。有人认为“边栏”对于刻板和印刷者极为重要,在刻写时如有超出“边栏”的图文,可能在修边装订时切除,使书籍缺行、缺字[xviii]。这种边栏固然有规范版面、整齐划一的作用,但就雕版印刷来说,有没有边栏,都能做到版面整齐,行字周正。

藏文印本起初受写本影响没有四周边栏,元代及明早起印本没有四周边栏为主,这种风格形成了这一时代的一个特点[xix]。大约明中后期开始出现了上下边栏,与界线形成方框,把页码在外,没有明目竖格是这个时期特点。明末清初,一段时间有无边栏两种风格同时流行,如康熙版《甘珠尔》《达波拉杰文集》[xx]、罗窝版《贤者喜宴》[xxi]。清康熙后印本中唯有《汉区佛教源流记》[xxii]一部,无边栏,特别罕见。北京法源寺藏有一件藏文印板,无四周边栏,每半叶面6行,上下或左右两端文字已接近四周板口。无论刻书之人或财力支出任一方面来说,无边栏雕刻时版口操刀剔挖可速成易收,节约财力。可见四周无边栏或是财力拮据,或是对技术掉以轻心,苟且敷衍,无力精雕细镂,却显得更加节约成本。相反精雕细镂,劳师费事,且需财力充裕。

清代藏区雕版印刷事业大兴,技术要求越来越高,并不断地技术更新,使得藏文书籍形式统一,版面标准化、字体固定、校勘精细。这时期藏文印本统一都有四周边栏,形式上四周仅有一道粗线,即四周单边。布达拉宫、拉卜楞寺、塔尔寺印经院印本为四周单边,界线为单竖大黑线。也有少量四周粗线内侧再印一道细线,卓尼寺印本均为四周双边,粗细相近。其他理塘版《甘珠尔》、拉孜县达丹彭措林寺《多罗那他衮噶娘波文集》[xxiii]、同仁县叶雄寺《时轮戒勒额巴供修颂词》[xxiv]、清北京刻本《闻法广义明灯》[xxv]库伦刻本《阿旺土登饶迥巴文集》[xxvi]佑宁寺刻本《土观洛桑曲吉尼玛文集》[xxvii]等少量为四周双边版式,而非普遍。德格印经院为代表的甘孜一带,包括八邦寺、江达瓦拉寺印本的特点是很明显的,四周单边,线条细小,粗细均匀。其他各地私坊或寺院刻书,流风所至,亦大同小异。

明目

明目指长条书页左右边刻写的竖格及其内部文字,其功能相当于汉文古籍的版心。明目文字主要提供简略的题名、章节名、页码、卷标字母等,是区分卷册、分类编目时的重要数据源。

吐蕃时期书写典籍七规则中“སྤྱན་ཁྱེར”是指书签,悬在书函左端,上面书写题名、著者、页码、卷标字母等内容。当时的文献主要为写本,版面中没有书写明目的特别要求。后来制作书签越来越讲究,用各种绸缎制作精美的书签,取而代之衍生出一个新名词“东达(གདོང་དར)”,意为“面签”,于是“སྤྱན་ཁྱེར”被遗忘。藏文雕版印刷术的使用,尤其大藏经、文集、集部类,编纂大部头书籍的出版时,人们开始认识到每页版面上需要能够区别书籍卷次类别的明目,从而把这个明目称之为“སྤྱན་ཁྱེར”。[xxviii]

吐蕃时期写本右边界线外竖写页码,别无其他更多信息。到了后宏期开始注意到明目信息的不足而造成的混乱问题,少量写本用“ཨྃ༔ཨ༔ཧཱུཾ༔”“སྐུ་གསུང་ཐུགས།”“ཤེས/རབ།”“ཐབས/ཤེས།”“ཀ་མད་སུམ་ཅུ།”等标示页码,能够避免卷次或其他书籍混乱,这种习惯始终在写本中流行至今,但非普遍现象。

竖格的明目是有了边栏后逐渐形成的,元版和明代刻本没有四周边栏自然也就没有这个竖格。而当时明目的原始状态是在左界线外刻写藏文字母卷标、页码等简单信息,右边正反面界线外有汉文页码[xxix]。据元版《时轮经无垢光略义》《量里宝藏》与《庄严经论》题记,元版藏文印本由超群汉人工匠雕刻而成。为对于不懂藏文的工匠或便于藏版的管理,元版明目不仅有藏文字母卷标、页码,还和藏文字母函号对应的汉文的“千字文”,即“元”、“天”等字。 “元”字并未入“千字文”,“天”字,因 “天皇”、“天子”而历代避讳。避讳起自封建时代,凡文字中遇到当时帝王或尊者之名,均要回避而不用。据文献记载,自周朝起始,迄于清末。元朝因为蒙古人当朝,不懂汉文化不避讳,但懂得历朝历代避讳的汉人工匠仍对避讳很谨慎。这里的“元”避“玄”,即避赵氏始祖名玄朗[xxx],又一种说法是唐明皇的庙号叫“玄宗”,所以在唐玄宗以后,所有书写“玄”字的地方,一律要改作“元”字,以免犯“大不敬”的忌讳[xxxi]。相反,避讳“天”字,从宋朝开始的,元代却不避讳。

随着藏传佛教各教派的形成,经典的翻译整理已具成规模,学者们著书立说,各种著作纷纷问世。刻印大部头或多卷书籍时,散叶装藏文印本,仅有页码容易混乱卷次内容,而通过增加明目内容辨别卷次的重要性越来越突显。尤其在清代书籍刻写明目的内容趋规范化,原有的页码上,增加卷标字母、简略题名等。藏区印本明目特点明显而一致,只有在每页正面左端出现竖格明目,其余右端、反面左右端无任何信息。有的单行本书籍明目没有如此丰富的内容,只有页码。也有的文集不能同一时间雕刻出齐,一般会在明目中预留刻写卷标字母位置。例如某一高僧著作院成书即在所属寺院刊刻时,为将来文集的出版在明目预留卷标字母位置,印刷时明目竖格内出现一块黑影。但这种情况往往发生在规模中小的印经院,印有类似黑块的印本基本可以断定初刻初印本,例如民族文化宫藏有2套《阿穷钦饶文集》[xxxii],以往目录收录时认为不同版本,实际上初印本经过明目局部补雕后成为辑本,属于同一版本的初、后印本。

随着藏传佛教在内地和蒙古地区传播,藏文雕刻印刷在这些地区盛行。内地较大规模的藏文雕版印刷活动在清朝时期。这些印本中除了少量的经折装等特殊装帧形式以外,大部分以长条式梵夹装形式出版。由于其文化环境的不同和便于管理,出现了形式多样的明目。首先北京版左右端竖格明目中刻写标签、简略题名、页码等,一般左端为藏文,右端为汉文。有的藏汉明目仅在左端,有时同样的明目信息刻写在背面左右端竖格中。明目汉文卷标字母是一个或若干汉文字母组成[xxxiii],例如:《三字经》[xxxiv]《千字文》顺序,分别卷次。卷册少则如用“寿福禄三星”、“秋往暑来寒”、“万年天子”、“金木水火土”等术语、诗词辨别卷次。也有题名汉译取字辨别卷次,例如:《最胜陀罗尼经》用“胜”字《天母游戏经》用“游”字。为了区分正反页面在页码后加注“上、下”字样,均为清代北京为中心地区藏文印本特点。

蒙古地区有阿金斯克佛学院、库伦、黄泉寺等地刻印不少藏文文献。其印本明目有其特色,正反面左端用藏文刻写明目,右端用汉文刻写明目比较流行。离汉文化圈较远的蒙古西北区印本,如阿金斯克佛学院藏版等没有汉文明目内容,在背面左端明目中加注“藏式”数字页码。加注“藏式”数位页码起初是蒙古地区印本独有的特点,清乾隆后随着蒙藏学者共同参与北京地区藏文印本工作,北京印本背面左端明目框外加注“藏式”数字页码者时而出现,而非主流。相反藏区印本“藏式”数字页码非常罕见,唯有塔尔寺印本《诸品咒集》在每页正面明目下方为“藏式”数字页码和拉卜楞寺刻本《正法对法藏文义嘉言·大宝之舟》[xxxv],明目卷次号为“藏式”数字。

版心

版面上除去周围边线与明目,剩下的以文字和插图(དབུ་ཞབས་ལྷ་སྐུ།)为主要组成的部分就是版心。版心行数、字体因为地域、书籍的内容、书坊的财力的不同也具有不同的特色。明代印本未形成统一的版式,参差不齐。清代藏区印刷事业飞速发展,拉卜楞、塔尔寺、德格等地相继出现了大规模专业的印书坊,书籍的版面求同趋势,常用书籍中长肘本基本为6行为主。大型书籍、佛教经典以及布达拉宫“雪”版一般都以7行以上。如:《大藏经》《般若经》等。

北京版、库伦版、黄泉寺印本版面基本也与藏地一致。但也有零星刊本中版面高度大于藏地印本,行数也相比较多。例如藏于呼伦贝尔市图书馆藏《八千颂》为10行,迄今最大版框康熙版《甘珠尔》也8行,在藏地印本中非常罕见。

书籍的插图,是对文字内容的形象说明,他能给读者清晰、形象的概念,加深人们对文字的理解。[xxxvi]藏文印本的插图根据经卷的内容,有佛像、经师、著者、译者肖像,一般在卷首页或末页两侧,常见的每页两帧,多则中间加一帧,随着雕版印书发生与发展,也就逐渐兴盛了起来。

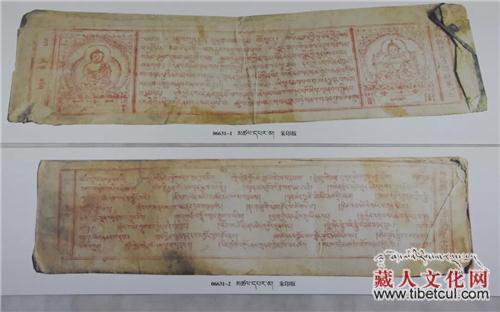

传世文献最早的藏文印本发生在公元十一世纪西夏境内,黑水城藏文刻本梵夹装XT—40号,《般若经》首页印有插图藏式标准佛像[xxxvii]。释迦摩尼坐像庄严,线条简炼,廖廖数笔,极富弹性。不但在绘画技巧上表现了藏式画像的特点,在雕刻刀法上,线条临摹上,与整个版框相辅相成,融为一体。这幅印本,表明当时藏文木刻版画已进入成熟,而且在书籍插图的形式上,也具有划时代的意义。

元代在北京雕印藏文书籍数十卷,其中《时轮摄略经》[xxxviii]《庄严经论》《中观根本经》《阿毗达磨集论》《量抉择量》[xxxix]《甘露要义八支秘密诀窍续》[xl]《时轮摄略经》《时轮经·无垢光广释》和《时轮经·无垢光略义》[xli]等元大都藏文印本,首叶均配有两尊佛像,刻工精细,图案清晰,有些版本还运用了套印技术。

明代藏文印本技术很娴熟,普遍配有插图佛像,《瑜伽自在枳布师传薄伽梵上乐轮之身灌顶仪轨》[xlii]《四续部总建立》[xliii]《宗喀巴大师传信仰入门》[xliv]《瑜伽四续概论》[xlv]《吉祥真实心要法本明鉴》[xlvi]《密宗道次第广论》[xlvii]《入菩萨行论》[xlviii]均属明代西藏印本代表,配有多幅佛像。整个构图,结构紧凑,中心突出。佛像庄严,莲花底座、云朵、火焰纹背光等错落有致。上图下佛像名称与整个版面融为一体,但有的与边栏分开或错开,似捺印而非一次刷印而成。

德格印经院是清代最主要藏文印书地,不仅有大量丰富的典籍文献,而且有大量的珍贵工艺美术版画数千幅。这些版画艺术精湛、手法巧妙、构思奇特。其藏文文献印本也同样校勘精甚,版面清晰而受欢迎,但除少数大部头普通书籍很少配图。如甘丹寺、拉萨印本、色拉寺印本文集很多配有插图佛像,而且精雕细镂,从而宣扬其宗教意义的同时,能够反映出充裕的财力人力,相反民间私坊刻本插图甚少。

清代藏文印本插图,构图简洁,人物突出,依然坚持上图下佛像名称的形式,与四周边栏融为一体是共同的特点。如《八千颂》《贤劫经》《金光明经》等在信徒中流行很广,其插图主要是佛陀、菩萨、观音、护法神等佛像为主。这些佛像的造型在《造像度量经》里有标准的度量规格,佛像的手势、姿态,以及佩戴等皆有量度规定,依据规定的程序作画。密乘及仪轨典籍配图各自本尊像,医学典籍插图一般为药师佛、玉妥云丹贡布等像。其他学科有的历代高僧大德,以及大译师、大成就者等。除了布达拉宫、德格印经院外,藏文印本还有一个特点是宗教派别和活佛派系倾向较为突出,有的印经院规定不同教派之书籍不得刊施[xlix]。例如:格鲁派著作多配有宗喀巴像,噶举派著作配有帝罗巴、那若巴、米拉日巴等像,而且在教派或著者所属寺院印经院中进行雕版印刷。另外,清代北京、蒙古印本除了大藏经外很少配图,但封底内页配四大天王像,这一特点藏地印本却非常罕见。

后记

公元13世纪,雕刻印刷术传入藏区之后,藏区各地陆续建起了印经院,并不断地技术更新,大规模地刊刻印刷,不仅成为推广知识、普及教育的重要工具,成为了藏文文献的保存和藏族文明的发展的手段。同时,为提高刊印质量,实施了系列的刊印标准[l],重视刊印教育,大量重要著作不断有重刊、影刻,使得藏文书籍版式风格趣统一、版面标准化、字体固定、校勘仔细,因而易可获得较佳的版本。但古籍鉴定绝非古书版本的全部内容,且鉴定仅靠直观或某一版面特点判断不行,再证以理出版本流变、版本题记、纸张等其它依据,综合考虑,最后做出科学结论。

注释:

[i]吐蕃时期书写典籍七重标号:字间标号,使拼写免于混淆;句读标号,使词句免于混淆;章节标号,使文义免于混乱;分标签号,使颂偈免于混乱;卷目标号,使书册免于混乱;边界标线,使页面两边对齐;名签标号或函头标签,使函卷免于混乱。

[ii]法藏敦煌藏文文献PT.0283《会供坛城仪轨续及次第》,卷装,此书画有规范的竖细界线,属罕见。

[iii]宗喀巴著:《菩提道次第广论》,明甘丹寺刻本。西藏自治区罗布尔卡管理处藏。

[iv]博东·却勒朗杰著:《四续部总建立论》,1468年西藏雅卓娜嘎宫刻。中国民族图书馆藏。

[v]宗喀巴著:《瑜伽自在枳布师传薄伽梵上乐轮之身灌顶仪轨》,明甘丹寺刻本。中国民族图书馆藏。

[vi]陈那著,居士桑嘉译:《集量论》,明拉萨刻本。西北民族大学图书馆藏。

[vii]古印度狮子贤著,噶瓦拜则译:《善说教理之海》,明刻本。西北民族大学图书馆藏。

[viii]《至尊慈氏弥勒菩萨传经藏摘集》,洛扎罗沃寺刻本。西北民族大学图书馆藏。

[ix]桂循努达麦著:《青史》,明刻本。拉萨市政协文史民宗法制委员会藏。

[x]多罗那他著:《作怖金刚源流》,清初刻本。西北民族大学图书馆藏。

[xi]邦译师洛哲登巴译:《申明积分论》,拉卜楞刻本。西北民族大学图书馆藏。

[xii]藏区主要有布达拉、色拉寺、甘丹寺、扎西楞布寺、塔尔寺、拉卜楞寺、达仓郎木寺、扎西曲寺;蒙古地区主要有库伦、黄泉寺、德庆楞珠寺等,分布于包括俄罗斯成员国蒙古地区、外蒙古国。

[xiii]《扎巴谢珠文集》,清卓尼印经院刻本。中国民族图书馆藏。

[xiv]《莲花生传》,清道光六年卓尼寺印经院刻本。青海省地方志编委会办公室谢佐。

[xv]1958年春,在于道泉先生的策划和主持下,选派佟锦华先生到德格印经院购买古籍,共购得3套,分藏于国家图书馆、中央民族大学图书馆和民族文化宫图书馆。后经民族文化宫藏整理,共624函。(中国民族图书馆馆藏藏文古籍账本)

[xvi]八邦寺藏印板在“文革”期间损失惨重,工作组住进八邦寺,推到板架印板散乱无序,以防藏匿,又印板当柴烧。但阿白扎泽等普通百姓将《司都文集》《贡珠云丹嘉措文集》《白若白杂》等部分印板藏匿10余年,后无偿交回八邦寺。(张公瑾,黄建明主编:《中国民族古籍研究60年》,中央民族大学出版社,2010年,7页)

[xvii]《格萨尔地狱大圆满》,江达瓦拉寺刻本。西北民族学院图书馆藏。

[xviii]杰当西饶江措:《藏文典籍目录学的源流与分类研究》,包和平主编《中国民族图书馆理论与实践》,中国华侨出版社,1996年,463页。

[xix]黑水城出土藏文文献中有长条式梵夹装一部,从公开的第一页书影看其为四周四边线,界线为双栏竖线。但光靠一张书影无法诠释全书的版面风格和这一特殊历史时期的藏文印本的版面风格。

[xx]《达波拉杰文集》,38卷,1520年刻本。中国民族图书馆藏。

[xxi]巴窝祖拉陈瓦著:《贤者喜宴吐蕃史》,明末山南洛札宗拉垄寺刻本。中国民族图书馆藏。

[xxii]贡布嘉著:《汉区佛教源流记》,清乾隆元年北京刻本。中国民族图书馆藏。

[xxiii]《多罗那他衮噶娘波文集》,清达丹彭措林寺刻本。中国民族图书馆藏。

[xxiv]《时轮戒勒额巴供修颂词》,叶雄寺刻本。中国民族图书馆藏。

[xxv]拉宗洛桑罗布西饶撰:《闻法广义明灯》,清北京刻本。西藏自治区罗布尔卡管理处藏。

[xxvi]《阿旺土登饶迥巴文集》,八十九卷,清库伦刻本。中国民族图书馆藏。

[xxvii]《土观洛桑曲吉尼玛文集》,清佑宁寺刻本。中国民族图书馆藏。

[xxviii]阿旺洛桑嘉措著:《萨霍尔僧人阿旺洛桑嘉措幻化游戏之传记》,布达拉宫刻本。中国民族图书馆藏。

[xxix]西热桑布:《藏文“元版”考》,《中国藏学》2009年第一期。

[xxx]赵玄朗,是中国民间信仰的一位财神。

[xxxi]南怀瑾:《老子他说》,复旦大学出版社,2005年。

[xxxii]《阿穷钦饶文集》,清刻本,中国民族图书馆藏。

[xxxiii]古代汉文佛经用千字文编次,但清代北京版藏文印本卷标汉文字母,学界认为题名关键“字”,或序号等。

[xxxiv]北京版《章嘉若比多杰文集》卷次引用《三字经》排字。

[xxxv]恭却晋美旺波著,《正法对法藏文义嘉言·大宝之舟》,拉卜楞寺刻本,中国民族图书馆藏。

[xxxvi]李致忠:《中国书籍史》,中国国际广播出版社,2010年,94页。

[xxxvii]国立历史博物馆编译小组译:《丝路上消失的王国——西夏黑水城的佛教艺术》,台北国立历史博物馆,1996年,55-56页。

[xxxviii]《时轮摄略经》,l293年元成宗时期由邬坚巴大师在元大都刊印,179叶,首叶为朱印,两边有两尊佛像图。西藏协客尔(????????)寺藏。

[xxxix]《庄严经论》《中观根本经》《阿毗达磨集论(哲蚌寺乃久拉康藏)》、《量抉择量》等,1299年由卜鲁罕皇后资助元大都白塔寺刊印,首叶有两尊佛像图。

[xl]《甘露要义八支秘密诀窍续》,1311年元大都刊印,首叶有两尊佛像图。哲蚌寺乃久拉康藏。

[xli]《时轮摄略经》《时轮经·无垢光广释》《时轮经·无垢光略义》等,1351年公哥儿监藏班藏卜帝师之意由元顺帝妥欢帖木儿资助刊印,首叶有两尊佛像图。哲蚌寺乃久拉康藏。

[xlii]宗喀巴著:《瑜伽自在枳布师传薄伽梵上乐轮之身灌顶仪轨》,明甘丹寺刻本。中国民族图书馆藏。首叶左右精刻有宗喀巴与佛子更噶桑布像,格外特别。书后题记中明确写有参加雕版的刻工姓名。刻字均整,具有左右双边,上下无边。中国民族图书馆藏。

[xliii]博东·却勒朗杰著:《四续部总建立》,明成化四年戊子(1468)雅卓娜嘎宫刻本。每卷首叶、每函未叶左右精刻博东·却勒朗杰、金刚亥母、萨迦智巴坚参、宝帐怙主等十二幅佛像。中国民族图书馆藏。

[xliv]克珠·格勒白桑著:《宗喀巴大师传信仰入门》,明刻本。拉萨市政协文史民宗法制委员会藏。

[xlv]珀东·却勒朗杰著:《瑜伽四续概论》,明刻本。西藏自治区色拉寺藏。

[xlvi]珀东·却勒朗杰著:《吉祥真实心要法本明鉴》,明刻本。西藏自治区色拉寺藏。

[xlvii]宗喀巴·洛桑扎巴著:《菩提道密宗次第广论》,明刻本。西藏自治区图书馆藏。

[xlviii]噶瓦白杂等译:《入菩萨行》,明抄本。西藏自治区博物馆藏。

[xlix]圆满教主至尊上师金刚持恭却坚赞传,清噶丹曲科楞刻本,P186.中国民族图书馆藏。

[l]《图瓦寺印经处清规戒律(久美单曲嘉措著)》《雕刻经版之清规戒律(格德洛桑陈列著)》《博拉协智达杰楞印经处清规戒律等(杰堪布噶藏扎巴嘉措著)》等。