蒙古民族在13世纪崛起于蒙古北方草原。在其向西部军事扩张的过程中,蒙古民族接触了源自青藏高原的藏传佛教文化。从13世纪中叶起,广大藏区纳入中原王朝版图,成为元朝的一个行政区域;而在文化上,蒙古人则完全接受了藏传佛教文化,开此后700余年以藏传佛教为核心的藏文化东来的先河。本文着重从藏传佛教与西夏、蒙藏关系的正式确立,元代藏传佛教僧人在大都以及元代大都的藏传佛教寺院等几个方面,对蒙藏关系确立及藏传佛教传入蒙古地区的相关史事加以考述研究。

自公元11世纪以后,后弘期开始,佛教在青藏高原再度复兴,藏传佛教的各个教派陆续形成。其后,藏传佛教在东向传播过程中,首先影响了当时的西夏王国,西夏则在藏传佛教进一步东传过程中起到了桥梁和纽带的作用。及至13世纪中叶,西藏地方纳入蒙元王朝统治,正式并入中原版图。由于西藏僧俗上层与元朝统治者的亲密合作,以及蒙古王室对藏传佛教的特殊礼遇和崇仰,藏传佛教开始大量东传内地,程度不同地渗透到朝野上下及汉地佛教诸多层面,构成元代文化的重要特色之一。

一、藏传佛教与西夏关系

公元13世纪初,蒙古人在用兵西夏和西征中亚的过程中接触到藏传佛教。

西夏是党项族建立的一个政权。党项原是青藏高原东北部一个古老的部族,汉文史籍中称“党项羌”。党项羌与吐蕃在地域上毗邻,其文化习俗也有许多共同之处。在藏语中,称党项为“弥药”,(木雅)。在公元7世纪初叶,松赞干布赞普领导的吐蕃部崛起,先后征服了包括党项羌在内的青藏高原各部族,大批党项人成为吐蕃王朝治下的属民。而党项羌中一支则向东迁徙,再建政权。吐蕃王朝崩溃之后,东迁河陇地区的吐蕃人又与内迁的党项人杂居,在西夏建国后,一些吐蕃人甚至成为西夏的编户齐民。正是由于民族文化上的古老渊源,及党项与吐蕃人长期的政治、经济、文化交往关系,西夏王朝立国后,大力吸收藏传佛教文化,而藏传佛教文化又与当地汉传佛教文化相融合,形成颇具特色的西夏佛教文化。

据藏文史书《木雅五贤者传》记载,西夏的热德玛桑格等5位佛学大师,早期都曾前往吐蕃地区取经求法。他们曾在前藏地方的桑普寺拜师学佛,也曾到后藏地方的夏鲁、萨迦、纳塘等着名佛教寺院游学参访。乌斯藏地区是藏传佛教的发祥地,也是高僧云集、古刹林立的地方,凡藏传佛教僧人无不怀着朝圣的心理,在有条件的时候到那里拜师求学,以提升自己的佛学造诣。这是一个沿续了1000余年的古老传统,至今仍在继续。

另一方面,西夏王室还延请西藏地区各教派的高僧大德前来传法。据有关藏文佛教文献记载,西夏时所传藏传佛教教法主要有萨迦派的道果教法,还有噶举派的大手印法等。此外,西夏还建立了一整套的僧官制度,任用僧人为国师。

近些年来,随着有关西夏历史的考古持续深入展开和俄藏黑水城西夏文物的逐渐公布,对西夏藏传佛教艺术的研究已成为国内外艺术史研究的一个新热点,从而使西夏在藏传佛教东传过程中所起到的不可或缺的作用日益为人们所重视。

1227年,成吉思汗的蒙古军队消灭西夏后,一些在西夏的藏族僧人辗转来到蒙古,并同蒙古王室发生联系。

在藏文史籍《贤者喜宴》中有一段关于西藏僧人与西夏及蒙古关系的有趣故事:有7位蔡巴噶举派的僧人应邀在西夏境内传法,其中有一位名叫藏巴东库哇。此人后来从西夏到了蒙古,一边在山间修行,同时给蒙古军队放羊。由于他所放养的羊群能安全躲过冰雹袭击,蒙古人感到十分惊奇,以为他是一位通天的神人。由于他在西夏生活过,衣着穿戴与西夏人相同,蒙古人以为他是西夏人。成吉思汗正用兵西夏,听说此事后,特别召见了他。他趁机向成吉思汗讲经说法,使成吉思汗对藏传佛教有了一些了解并对他心生敬仰之情。后来因为遭到当时的道教徒及也里可温教徒的妒忌排斥,他又返回了西夏,并在那里继续修行。后来在蒙古灭西夏时,蒙古军队摧毁了许多佛教寺院并杀害了许多佛教僧人,藏巴库东哇还曾到成吉思汗身边求情,使成吉思汗认识到要统治西夏就要争取和礼遇佛教僧人,于是发布了免除僧人差税、兵役和不准在寺院内驻兵的诏书,甚至还修复了一些在战争中被毁的西夏寺院。在窝阔台汗继位不久,这位藏巴库东哇在蒙古去世,临终前他推荐他的师兄贡塘巴到蒙古传法。

另外《安多政教史》中也有类似记载,但那是直接从西藏地方前往蒙古传播佛法。大意内容是:青海地方有一位名叫西纳格西的僧人,到萨迦寺去学法,学成之后,与后藏觉摩隆、拉萨和蔡贡塘寺的3位格西一起结伴前往北方蒙古地区传播佛法。当见到成吉思汗时,成吉思汗问道:“你们4人从何而来?系何民族?有何本领?”4人回答说:“我们从后藏萨迦来,为藏人,通晓佛法。”成吉思汗接着说:“我也通晓佛教,我乃大地之主,当今之世,无人能出吾右。你等说你们有本领,那就快让上天下雨吧!”这4位藏族僧人于是做法事让上天普降大雨,江河横流,而后又使倾盆大雨嘎然而止。成吉思汗对此惊叹不已,认为他们竟能支配上天,于是给予重重奖赏,并把他们几人留在皇宫。

上述两条藏文材料缺少佐证,其中不乏神秘夸张成分,不能认定确系历史事实,但可以明确两点:1,成吉思汗在征灭西夏的过程中接触过藏传佛教僧人;2,一些藏传佛教僧人通过西夏到过蒙古,有的甚至还与蒙古王室有了直接的联系,成为蒙古王室接受藏传佛教的开端。

二、蒙藏关系的正式确立

1234年,蒙古灭金,窝阔台汗把消灭金在秦(今甘肃天水)陇(今甘肃陇西)的残余军队和攻掠南宋四川的任务,交给他的二儿子阔端。阔端王子率部攻下金的最后据点巩昌府,此后接触到甘青地区的藏族,先后收降了临洮藏族头人赵阿哥潘以及文州藏族头人勘陁孟迦等。于是临洮地区成为蒙古进攻西南地区的出发点。而后阔端从四川北返,驻营前西夏重镇凉州(今甘肃武威),开始筹画进军乌思藏地区。

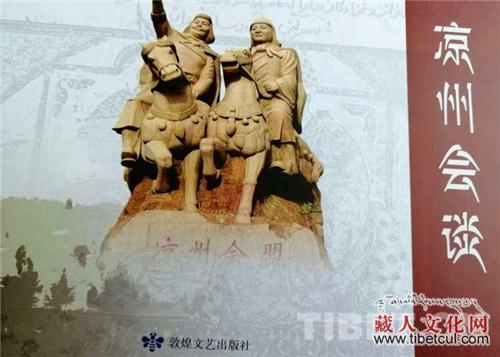

阔端王子在经略乌思藏地区时,于1240年派大将多达那波率军进入乌思藏,骑兵前锋甚至抵达距拉萨不远的热振寺。但这次军事行动与其说是进攻,还不如说是一次试探。多达那波在进军途中了解了乌思藏地方的政教状况,并向阔端做了详细报告:“僧伽以噶当派为最大,达隆法王最会讲情面,止贡寺的京俄的权势最大,萨迦班智达对教法最精通”。由于阔端认识到了藏传佛教对稳定西夏故地和甘青藏区的重要性,同时也为了保证南下四川时侧翼的稳定安全,和平争取藏区归服便是最佳选择。而与此同时,蒙古军队的武力威摄,也迫使互不统属的西藏各地方势力集团不得不坐在一起商量对策,他们决定推举一个能代表各方利益的头面人物与蒙古接触,以解决西藏归属大计。承担这一重任的众望所归的人物就是学识渊博、德高望重的萨班·贡噶坚赞。萨班不负众望,于1244年携两个年幼的侄子八思巴和洽那多吉经过两年的艰苦跋涉,于1246年抵达凉州。1247年,萨班与阔端举行了具有划时代意义的重要会晤,最终达成了西藏和平归顺蒙古的协议:任用萨斯迦派人员为达鲁花赤,赐予金符和银符,所有吐蕃地区头人必须听命萨斯迦的金符官。要求各地缮具官吏户口贡赋清册3份。1份自己保存,2份分别交给蒙古人和萨斯迦。蒙古官员将前往乌思藏,会同萨斯迦人员议定税目。按照蒙古的传统,掌握一个地区的户口清册并委派官员至当地收税,就表明这个地区已全部成为蒙古汗国的领土。至此,藏族已成为大汗国的一名成员,其加入基本上是采取畏兀儿、葛逻禄一类的和平方式。

这次会晤是历史上的一项重大事件,它直接导致了后来元代中央在西藏建立地方行政体制,奠定了西藏地方直辖于中央的基础。从更深一个层面来说,此次会晤不仅对西藏和蒙古双方乃至对整个中华民族都具有极其重要的历史意义:其一,蒙古军队兵不血刃便使整个藏区顺利降服,为统一的多民族国家的形成做出了重大贡献:其二,广大藏区免于战乱浩劫,社会生产和人民生活没有遭到人为的破坏,而且在随后西藏与元朝统一之下的多民族大家庭的频繁交往中得到了前所未有的提高,这符合藏族人民的根本利益。因此,萨迦班智达的历史贡献是巨大的,他的英名与功绩为历代藏族僧俗民众所称颂。

萨班本身是萨迦派的第四辈祖师,是学富五明的高僧,他在完成政治使命的同时,也把弘扬藏传佛教作为自己义不容辞的责任。在凉州期间,阔端礼请萨班讲经说法,祈求长生。阔端对萨迦礼敬有加,按照蒙古人的习惯尊奉他为“祭天长老”。因蒙古人信奉萨满巫教,十分尊崇具有通天神力的巫者,萨班通晓天文地理,又能为人治病,他便被认为是那种具有通天神力的人。萨班在凉州时曾给阔端治愈疾病。他讲经说法,赢得蒙古、畏兀儿、西夏和汉地来的许多听众的信服,招致了一批信徒,在促进蒙藏民族间的相互了解和藏族宗教文化的传播上起了积极的作用。

三、八思巴与元世祖忽必烈

公元1251年阔端与萨班相继在凉州去世。同年,蒙古蒙哥继承汗位。蒙哥汗即位标志着蒙古大汗之位由窝阔台系转入拖雷(窝阔台弟)系之手。政权及人事嬗变并未影响阔端与萨班业已建立的蒙藏关系。一方面阔端的子孙得以保持其在凉州的分地及王号,传袭至元末;‘另一方面仍住于凉州、依附阔端儿子蒙哥都的萨班的两个侄子八思巴、洽那多吉受到蒙哥汗亲弟忽必烈的召请。1253年,八思巴应邀同阔端之子蒙哥都一道从凉州前往六盘山与当时掌管漠南蒙古事务的忽必烈会见。

此时的八思巴已成长为满腹经纶的青年高僧,继其叔父萨班之后成为萨迦派第五辈祖师。忽必烈与八思巴的六盘山会晤同样有着异常重要的历史意义:忽必烈作为蒙哥汗的亲弟,主管漠南蒙古事务,身负南征大理包围南宋政权的重要使命,而八思巴作为萨迦派的宗教领袖,是蒙古治理乌思藏地方的最高代理人。此次会晤表明阔端与萨班所建立的蒙藏关系进入了一个全新的阶段。

与此同时,藏传佛教其他派别的僧俗上层也寻求政治靠山,竟相依附蒙古王室——止贡派受到蒙哥汗的保护,蔡巴噶举受到忽必烈的保护,帕木竹巴、雅桑托庇于旭烈兀王子,而达垅噶举则托庇于阿里不哥。经过几十年与藏传佛教僧人的接触,在蒙古王公贵族中,信奉藏传佛教已成风气,特别是皇宫的后妃更是争相供养藏族喇嘛僧人,灌顶受戒。据藏文文献《萨迦世系史》记载,忽必烈皇后察必夫人就师从八思巴受灌顶戒,并劝忽必烈也随八思巴受灌顶戒。

凡从藏密高僧受灌顶戒的信众,都要对上师献上最丰富贵重的供养,以表真心虔诚。当察必皇后欲受灌顶戒时,曾询问八思巴,要拿什么作为供养?八思巴说:“以己身之享受、产、权力奉献,特别要奉献自己最珍爱之物”。于是,皇后将耳环上那颗作为陪嫁的大珍珠取下献给八思巴。后来八思巴用它换了一大锭黄金和一千锭白银,并把这笔钱作为曲弥法会和修缮萨迦大寺的一部分费用。

当忽必烈向八思巴上师请求灌顶时,八思巴并没有立即答应,担心他不能遵守受戒时所发誓言。据藏传佛教密宗的仪轨,凡从上师受灌顶戒的弟子,在与上师在一起时,必须无条件礼敬上师,让上师坐首座,而后礼拜上师,而且必须听从上师教诲,不得违背上师的意愿。忽必烈作为一个至高无上的蒙古大皇帝,当然无法遵守这样的规矩。后来还是由察必皇后从中调和,出了一个变通的主意:听上师讲法及私下人少场合,上师坐上首座位;但在皇帝召集皇子、驸马、王公大臣朝会时,需要体现皇帝御临天下的威严,则皇帝坐上首之座。至于行政治理之事,凡吐蕃方面的事都按上师的意愿去做,颁布诏书也一定与上师商量。至余其他事项,因上师心地慈悲,很难镇摄,就不过问了。八思巴还是有些犹豫,最后说:你们蒙古人武力雄强,总是要征战降服别人,我还是不能给你传授依止修灌顶,但可以传授近事修灌顶。前者是全身心地依止于上师,专门修习藏传佛教密宗教法;后者则是不完全脱离社会俗务,只在业余时间修习,要求持戒程度也很不一样。于是忽必烈在25名藏传佛教唱经喇嘛陪同下,从八思巴上师受萨迦派特有之喜金刚灌顶3次。这是藏传佛教金刚乘教法在蒙古传播之始。据《萨迦世系史》记载,八思巴为忽必烈一家人传授灌顶是在藏历阴水牛年的新年,即1253年,汉历癸酉年。

忽必烈率军南下后,八思巴返回凉州为其叔父萨迦班智达建塔超度,并动身返回藏区受比丘戒。走到康区,听说蒙哥汗将西藏分封给诸弟,如果这样,萨迦派在乌思藏独自尊大的地位将不保。于是八思巴中途折返,会见从云南军中返回的忽必烈,并随忽必烈至汉地。第二年,忽必烈亲自颁赐保护后藏佛教寺院的诏书,宣布奉八思巴为上师,自任其施主。其后八思巴基本上追随忽必列左右,关系密切。在此前后,八思巴在忽必烈支持下于1256年朝礼山西五台山,从而开创了元、明、清三朝藏传佛教高僧与五台山的联系。忽必烈以蒙古大汗之尊从八思巴受灌顶戒,给八思巴的供养也自然非比寻常,他将乌思藏13万户作为供养赐给八思巴。忽必烈还效法原西夏人的传统,以僧人为国师。1260年,忽必烈在漠南继大汗位,建元中统,就尊八思巴为国师,赐玉印。

四、元代藏传佛教僧人在大都

(一)帝师的设置

从1270年八思巴受封帝师开始,元朝在宫廷设立了帝师一职,帝师圆寂,则新立一人继任,如遇帝师因受戒等原因长期在外,则任命代理帝师。有元一代,先后有14名藏传佛教高僧担任过帝师职位。其中3名代理帝师身份不明,4位帝师出身于八思巴的弟子门徒,其余7位帝师均出身于乌思藏萨迦教地方的望族——款氏家族,与八思巴同宗同族。其先后顺序和在位年代依次如下:

1、八思巴,1260~1276年任,为元世祖忽必烈的帝师。

2、亦怜真(八思巴同父异母之弟),1276~1279年在任,为元世祖忽必的帝师。

3、答儿麻八刺乞列(八思巴同父同母之弟恰那多杰之子),1279~1286年在任,为元世祖忽必烈的帝师。

4、亦摄思连真(八思巴弟子),1286~1294年在任,为元世祖忽必烈的帝师。

5、乞刺思八斡节儿(八思巴的侍从,替他供佛的人),1294~1303年在任,为元成宗完泽笃的帝师。

6、辇真坚赞(萨迦东院人,曾受忽必烈之命出任细脱喇章座主),1303~1305年在任,为元成宗完泽笃的帝师。

7、相儿加思(为第五任帝师之侄,曾任萨迦寺堪布),1305~1314年在位,为元成宗完泽笃、武宗曲律和仁宗普颜笃三朝帝师。

8、公哥罗古罗思监藏班藏卡(八思巴侄孙),大约1315~1327年在任,为元仁宗普颜笃、英宗格坚和泰定帝三朝帝师。

9、旺出儿监(身世不详),1323~1325年在任,王森先生称其为泰定帝帝师,但与藏文史料矛盾,疑为第八任帝师之代理人,待考。

10、公哥列思八冲纳思监藏班藏(八思巴侄孙),1325年始任,为泰定帝帝师。

11、荤真乞刺失思(《释氏稽古略续集》作荤真吃刺思,身世不详),1329年始任帝师。

12、公哥儿监藏班藏卡(八思巴侄孙),1333~1358年在任,为元顺帝妥欢帖睦尔的帝师。

13、喇钦·索南罗追(八思巴曾侄孙),据《萨迦世系史》,此人约在1358~1362年为元顺帝妥欢帖睦尔的帝师。

14、喃加巴藏卜(身世不详),约在1362年以后曾任摄帝师,入明,封炽盛佛宝国师。

元代的帝师具有双重职责:其一是行政职责,即统领元朝中央设立的掌管全国佛教事务和西藏事务的中央机构宣政院(原称总制院),同时兼任西藏地方政府萨迦政权的最高首领;其另一个重要职责是主持元朝皇室的宗教事务。每朝新皇帝继承大统,都须经帝师授戒而后才能登基。

(二)其他在大都的藏传佛教高僧

除历代帝师外,朝廷还经常延请藏传佛教各教派有影响的高级僧侣前来内地讲经说法,噶玛噶举黑帽系的几位活佛是其中重要代表,他们为藏传佛教在内地的传播作出了积极的贡献。

第三世活佛让琼多杰(1284—1339年)是藏传佛教按照活佛转世办法确定的第一位活佛,他曾应元文宗和元顺帝之邀,两次前往北京,为皇室成员讲经说法,主持宗教活动。第一次为1333年,第二次为1338年。在元文宗两度邀请之下,让琼多杰于1333年到达北京。当时元文宗已经驾崩,因此让琼多杰未能为元文宗举行法事,但为宁宗帝的皇后灌顶并为皇弟燕帖古思授戒。1334年,让琼多杰返回西藏,后于1336年接到元顺帝的邀请,1338年到达北京,后为元顺帝举行灌顶。为此,元顺帝封他为灌顶国师并赐玉印。

黑帽系第四世活佛乳必多吉(1340—1383年)也应顺帝之请,于1360年到达北京,为元顺帝父子授金刚亥母灌项,讲授《本生百事》、《究竟一切宝性论》和《大乘庄严论》等显密经典,并为贵族及行省长官为首的蒙古、汉、畏吾儿、西夏、高丽等族王公显宦一流人物传法。

与此同时,元顺帝还曾邀请当时最为博学的夏鲁寺主持布顿活佛(1290—1364年)到北京传法,但布顿活佛未能成行。从以上的史实来看,元朝在倚重以帝师为首的萨迦派的同时,也注重同西藏的其他教派建立关系。此外,还有两位着名的萨迦派大师,除曾前往北京外,传法足迹遍布凉州、秦州、五台山、杭州、福建和潮州等南方各地,在藏传佛教向南方的传播过程中起到了极其重要的作用。其中一位为胆巴国师,另外一位为浙江释教总统沙罗巴。

(三)藏传佛教僧人在元代的特殊地位及宫廷佛事活动

作为全国佛教僧人领袖和皇帝宗教老师以及皇室精神支柱的帝师自然受到元代皇室和朝野上下的极高礼遇。在元朝统治的近百年之间,朝廷上下对藏族高僧崇信礼敬,达到了登封造极之地步。从皇帝、皇后到皇子、公主,都因为师从僧藏受戒而对之膜拜。皇帝上朝,御座旁边专设帝师座席,与皇帝一道接受百官朝拜。新任帝师即位之时,皇帝赐封诰玉印,宣谕天下。当新皇登基,布告天下时,也要向帝师发布专门的“珠诏”,以显示其至尊高崇的地位。对此,元人陶宗仪《南村辍耕录》中有详细描述:“累朝于践祚之始,必布告天下,咸使知之。惟诏西番者,以粉书诏文于青缯,而绣以白绒,网以真珠。至御宝处,则用珊瑚。遣使赍至彼国,张于帝师所居处”。

帝师还经常主持宫廷中的法事活动。据《元史》及元代各种文献笔记记载,元代宫廷的法事名目十分繁多,除前面提及的说法、授戒、灌顶外,还为皇室成员祈福、禳灾祛难,祈愿国泰民安,此外还可能因军国大事、皇帝起居出行、生老病死,雷击、天旱和冰雹等自然灾害而举行法事。

《元史·释老志》对一些主要的藏传佛教法事活动有较详细记载,其中将藏传佛教特有的一些密宗修持藏文术语译作汉语,如:“有日镇雷阿蓝纳四,华言庆赞也。有日亦思满蓝,华言药师坛也。有日搠思串卜,华言护城也。有日朵儿禅,华言大施食也。有日朵儿只列朵四,华言美妙金刚回遮施食也。有日察儿哥朵四,华言回遮也。有日笼哥兄,华言风轮也……”。这些藏传佛教密宗术语逐渐为汉地佛教信徒所接纳。由此,藏传佛教密教的一些仪轨也陆续传入汉地。据《佛祖历代通载》中记载,八思巴曾为僧众说根本有部出家授近圆羯磨仪轨,并就此亲笔写了序文,并由弹压孙和哈达萨哩都通译为汉文。文中说:“大元帝师苾刍帕克斯巴说根本有部出家授近圆羯磨仪轨,亲制序文曰:原夫瞻部嘉运至四佛释迦文如来遗教利见也,大元御世第五主宪天述道仁文义武太光孝皇帝登极也……爰有洞达五明法王大士萨斯嘉班迪达名称普闻上足苾刍帕克斯巴,乃吾门法主,大元帝师,道德恢隆,行位叵测,授兹仪轨,衍布中原。令通解三藏比丘住思观演说。正本翻译人:善三国声明辩材无碍含伊毕国翰林承旨弹压孙。”

据《元史》记载,朝廷常常会由于帝师的请求,赦免死囚或在押人犯。每当作佛事之后,也经常有赦免囚犯之事,以至于引起大臣们的质疑和反对。大德七年四月庚午,中书左丞相答剌罕言:“僧人修佛事毕,必释重囚。有杀人及妻妾杀夫者,皆指名释之。生者苟免,死者负冤,于福何有?元成宗嘉纳其言。

元武宗、文宗、明宗等各朝,皆频繁举行佛事、修建寺院、厚赐藏僧。频繁的宫廷佛事活动,给元朝廷造成了不小的经济负担。至顺初年,中书省官员曾禀报说:“近岁帑廪虚空,其费有五:曰赏赐,曰作佛事,曰创置衙门,曰滥冒支请,曰续增卫士鹰坊。请与枢密院、御史台、各怯薛官同加汰减。”。从这条记载可以知道,朝廷对包括藏族僧人在内的赏赐及藏传佛教的佛事活动已经是造成国库空虚的两项最大宗开支。另外,滥建佛寺,也造成了朝廷很大的负担,至顺元年闰七月,中书省臣言:“内外佛寺三百六十七所,用金、银、钞、币不赀,今国用不充,宜从裁省。命省人及宣政院臣裁减。上都岁作佛事百六十五所,定为百四所,令有司永为岁例。”

五、元代大都的藏传佛教寺院

关于元代在大都所建藏传佛教寺院的数量尚无准确统计。上引元文宗至顺元年(1330年)中书省臣曾说:“‘内外佛寺三百六十七所,用金、银、钞币不赀,今国用不充,宜从裁省’,命省人及宣政院臣裁减”。显然寺院很多,但所谓三百六十七所寺院,主要部分还应是汉地寺院,因宣政院主司全国佛教事务,所以建置与裁撤大权由宣政院臣会同中书省协办。据《元史》所记,至元文宗时期历朝累建有12座藏传佛教寺院,额定僧人为3150人。由于这些寺院多为皇室出资兴建,主要功能之一是为皇室作佛事,地位与普通寺院不同,极其特殊。大多在其中设有神御殿(影堂),并且设有规运提点所(正四或正五品)、规运总管府(正三品)等机构,负责寺院日常经费收支和营缮诸事。这些寺院主要修建在大都和上都两地。在大都的藏传佛教寺院中,最着名、最重要的是大护国仁王寺。

大护国仁王寺位于京师高梁河北面。据元人笔记记载:“西寺白玉石桥,在护国仁王寺南,有三棋,金所建也”。白石桥在高粱河上(也作高良河)。今日河仍在,但白石桥已是新建之桥。关于大护国仁王寺的修建时间及缘起,文献中记载很明确:“庚午至元秋七月,真懿皇后诏建此寺,其地在都城之西,十里而近”。“庚午至元”为忽必烈至元七年,即公元1270年。所谓“都城之西”,即指今西直门(元代之和义门)之西。“十里而近”,意思是护国仁王寺位于距离西直门不足10里的地方。以今之实际距离来看,元大护国仁王寺在今白石桥北面,大抵为今国家图书馆附近。《元史》对此亦有明确记载:至元七年十二月“建大护国仁王寺于高良河”。

在元代修造的众多藏传佛教寺院中,大护国仁王寺以其建寺时间早、规模大、地位特殊而闻名。该寺的筹建应与首任帝师八思巴不无关系。据《佛祖历代通载》记载,元世祖忽必烈曾向八思巴询问:修建佛寺和佛塔,究竟有什么好处呢?八思巴回答说:会给大千世界带来福祉利益。于是世祖决定建造大护国仁王寺,作为刚刚开创基业的大元王朝的镇国之寺。虽然没有见到更详细的记载,但也可以想见,当时还在大都的帝师八思巴一定参与或主持了大护国仁王寺筹建工作。就在大护国仁王寺告峻之年,八思巴让他的弟弟仁钦坚赞(《元史》作亦邻真)转袭帝师之职,自己则在真金皇太子陪护下返回阔别多年的萨迦。

大护国仁王寺建成后,忽必烈“召请胆巴金刚上师住持仁王寺,普度僧员”。由于是皇家兴建的寺院,从皇帝、皇太子到后妃及王公大臣,争相对大护国仁王寺施舍财宝及田地产业,因而大护国仁王寺从建成之初,就与西藏地方的一些大寺一样,既是寺院,也是一个经济实体,随时随地需要管理经营大量的经济及世俗事务,与土地及依附于寺院的民户打交道。出于管理的需要,于至元十六年(1279年)八月,在寺院内设置一个专门机构——总管府,“以散扎尔为达鲁花赤,李光祖为总管”。

除最大的护国仁王寺以外,元大都还有大圣寿万安寺、大承华普庆寺、大天源延圣寺、大承天护圣寺等藏传佛教名刹。

由于蒙古王室对藏传佛教的特殊礼遇和崇仰,藏传佛教开始大举东传内地,程度不同地渗透到社会上下及汉地佛教诸多层面,历经元明清三代统治上层的大力扶植,藏传佛教文化在内地广泛传播,构成元明清三代民族文化交往史的重要特色之一。