жқҫеӨӘеҠ 第дёҖж¬ЎжҺҘи§Ұз”өеҪұпјҢжҳҜеңЁе°ҸеӯҰдёүе№ҙзә§гҖӮйӮЈжҳҜеңЁдёҖдёӘжІЎжңүз”өзҡ„ең°ж–№зңӢйңІеӨ©з”өеҪұпјҢжқҫеӨӘеҠ еҗ¬дёҚжҮӮз”өеҪұйҮҢеңЁи®Ід»Җд№ҲпјҢй—®ж—Ғиҫ№зҡ„зү§ж°‘пјҢ他们д№ҹеҗ¬дёҚжҮӮгҖӮеҪ“зңӢеҲ°й—Әй—ӘеҸ‘е…үзҡ„дә”и§’жҳҹеҮәжқҘеҗҺпјҢд»–жғіпјҡ“е“Һе‘ҖеӨӘеҘҪдәҶпјҢиҝҷдёӘиӮҜе®ҡдјҡеҸҳеӨ§пјҒ”еҫҲд№…д»ҘеҗҺпјҢд»–жүҚзҹҘйҒ“йӮЈжҳҜе…«дёҖз”өеҪұеҲ¶зүҮеҺӮзҡ„еҺӮж ҮгҖӮ

дёҚжӣҫжғіпјҢеҪ“е№ҙйӮЈдёӘжҮөжҮӮзҡ„е°Ҹз”·еӯ©пјҢеҰӮд»Ҡе·ІжҳҜдёҖдҪҚеӨ§еҘ–еӮҚиә«зҡ„з”өеҪұеҜјжј”гҖӮ

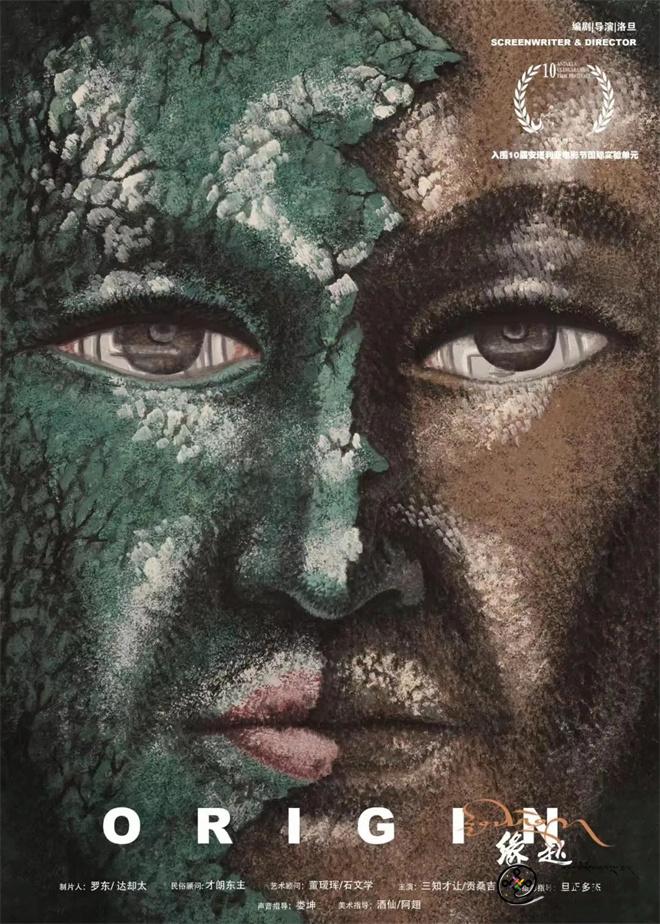

д»Ҡе№ҙпјҢжқҫеӨӘеҠ зҡ„第дёүйғЁй•ҝзүҮз”өеҪұгҖҠйҳҝжӢүе§ңиүІгҖӢж–©иҺ·з¬¬дәҢеҚҒдёҖеұҠдёҠжө·еӣҪйҷ…з”өеҪұиҠӮиҜ„委дјҡеӨ§еҘ–е’ҢжңҖдҪізј–еү§еҘ–гҖӮ10жңҲд»ҪпјҢиҜҘзүҮеңЁе…ЁеӣҪйҷўзәҝдёҠжҳ гҖӮ

д»ӨдәәйҒ—жҶҫзҡ„жҳҜпјҢиҝҷйғЁиҺ·еҫ—еӨ§йҮҸдёҡеҶ…дәәеЈ«жҺЁиҚҗгҖҒиҪҪиӘүиҖҢжқҘзҡ„иүәжңҜз”өеҪұпјҢд»Һ第дёҖеӨ©иө·жҺ’зүҮе°ұдёҚеҲ°1%пјҢеҫҲеӨҡи§Ӯдј—еҸҚжҳ жғізңӢеҚҙжүҫдёҚеҲ°ж”ҫжҳ зҡ„еҪұйҷўгҖӮжңҖз»ҲпјҢгҖҠйҳҝжӢүе§ңиүІгҖӢе…¬жҳ 8еӨ©пјҢ仅收е…ҘзҘЁжҲҝ200дёҮе…ғгҖӮжңҹй—ҙиҷҪжңүеҫҲеӨҡз”өеҪұдәәгҖҒеӘ’дҪ“дәәиҮӘеҸ‘еҘ”иө°е®Јдј пјҢе‘јеҗҒжҸҗй«ҳжҺ’зүҮпјҢдҪҶд№ҹж— жөҺдәҺдәӢгҖӮ

жқҫеӨӘеҠ йҖҸйңІпјҢгҖҠйҳҝжӢүе§ңиүІгҖӢжҖ»жҠ•е…Ҙе…ӯдёғзҷҫдёҮе…ғпјҢеҠ дёҠеҸ‘иЎҢпјҢе…ұжҠ•е…Ҙ1000еӨҡдёҮе…ғгҖӮзҪ‘з»ңзүҲжқғгҖҒз”өи§ҶзүҲжқғгҖҒиҲӘз©әзүҲжқғеҰӮжһңйғҪиғҪеҚ–еҮәеҺ»зҡ„иҜқпјҢеҠ дёҠ200дёҮе…ғзҘЁжҲҝпјҢд»–еёҢжңӣиғҪеӨҹ收еӣһжҲҗжң¬гҖӮ

иҝҷдёҖжӯҘиҝҲеҜ№дәҶ

жқҫеӨӘеҠ жҲҗй•ҝдәҺйқ’жө·зңҒжө·еҚ—и—Ҹж—ҸиҮӘжІ»е·һпјҢдёҠеӯҰж—¶пјҢж”ҫжҳ йҳҹе®ҡжңҹеңЁеҗ„дёӘзү§еҢәзҡ„е°ҸеӯҰйҮҢжөҒеҠЁпјҢжқҫеӨӘеҠ жҜҸеӨ©йғҪзӣјзқҖ他们жқҘгҖӮеӣ дёәдәәе°ҸпјҢзңӢз”өеҪұзҡ„дәәеҸҲеӨҡпјҢеёёеёёжҢӨжқҘжҢӨеҺ»е°ұиў«еӨ§дәә们жҢӨеҮәеҺ»дәҶгҖӮеҗҺжқҘд»–е°ұеҸ‘зҺ°дәҶдёҖдёӘз§ҳеҜҶ——银幕иғҢеҗҺд№ҹеҸҜд»ҘзңӢпјҢдёҚиҝҮжҳҜеҸҚзқҖзңӢпјҢеҘҪеңЁдёҚжӢҘжҢӨпјҢеҸҜд»ҘиәәеңЁең°дёҠзңӢгҖӮ

еӣ дёәеҘҪеҘҮпјҢе°Ҹе°Ҹе№ҙзәӘзҡ„жқҫеӨӘеҠ з»Ҹеёёи§ӮеҜҹж”ҫжҳ е‘ҳжҖҺд№ҲжҺҘеҸ‘еҠЁжңәгҖҒжҖҺд№ҲеҠ жІ№пјҢд»–иҝҳжүҫжқҘиғ¶зүҮз ”з©¶пјҢ“жӢҝзқҖеҜ№зқҖеӨӘйҳізңӢпјҢеҝғжғіжҖҺд№ҲиғҪжүҖжңүз”»йқўйғҪдёҖж ·е‘ўпјҢйӮЈж—¶еҖҷиҝҳдёҚжҳҺзҷҪ24ж јзҡ„еҺҹзҗҶгҖӮ”жқҫеӨӘеҠ 笑йҒ“гҖӮ

еҜјжј”жқҫеӨӘеҠ

еҫҲеҝ«пјҢжқҫеӨӘеҠ иә«дҪ“еҠӣиЎҢпјҢжҚЈйј“иө·“е№»зҒҜзүҮз”өеҪұ”жқҘгҖӮеҪ“ж—¶жқҫеӨӘеҠ еҜ„е®ҝеңЁеӯҰж ЎпјҢдёҖж”ҫеҒҮе°ұеҲ°еӯҰж Ўзҡ„еһғеңҫе ҶйҮҢжүҫзҺ»з’ғзўҺзүҮпјҢжҙ—е№ІеҮҖ用钢笔е°Ҷе°ҸеӯҰиҜҫжң¬дёҠзҡ„еӣҫжЎҲжҸҸеҲ°зҺ»з’ғдёҠпјҢеҶҚжҠҠеҜқе®ӨзӘ—еёҳжӢүдёҠпјҢд»–жҲҙзқҖжңүжқҫзҙ§зҡ„е°ҸеёҪеӯҗпјҢеңЁеёҪеӯҗдёҠжҺҘдёҠеҫҲеӨҡе°ҸзҒҜжіЎпјҢз”Ёе®ғе°ҶзҺ»з’ғдёҠзҡ„еӣҫжЎҲжҠ•еҪұеҲ°еўҷдёҠгҖӮ

“еҗёеј•дәҶеҫҲеӨҡе°ҸжңӢеҸӢжқҘзңӢгҖӮеӣ дёәиҰҒд№°з”өжұ пјҢжҲ‘иҝҳ收зҘЁпјҢдёҖжҜӣй’ұдёҖеңәгҖӮе°ҸжңӢеҸӢ们йғҪеёҰзқҖй’ұиҝҮжқҘпјҢжҲ‘е®ӨеҸӢе°ұиҙҹиҙЈжҢЎеңЁй—ЁеҸЈж”¶й’ұгҖӮжҠ•еҪұеҸӘжңүз”»йқўжІЎжңүеЈ°йҹіпјҢеЈ°йҹійғҪжҳҜйқ жҲ‘иҮӘе·ұз”Ёеҳҙе–ҠгҖӮ”иҜҙиө·иҝҷж®өе°‘ж—¶и¶ЈдәӢпјҢжқҫеӨӘеҠ дҫқ然еҫҲе…ҙеҘӢгҖӮ

зӯүеҲ°жқҫеӨӘеҠ дёҠеҲқдёӯж—¶пјҢжӯЈеҖјз”өи§Ҷе…ҙиө·гҖҒз”өеҪұж—ҘзӣҠжІЎиҗҪпјҢеҺҝйҮҢзҡ„з”өеҪұйҷўйғҪдёҚж”ҫз”өеҪұдәҶпјҢзә·зә·ж”№жҲҗдәҶеҪ•еғҸеҺ…пјҢиҰҒд№ҲеҸҳжҲҗеҚ–жңҚиЈ…гҖҒеҒҡеұ•й”Җд№Ӣзұ»гҖӮжқҫеӨӘеҠ дәҺжҳҜж•ҙеӨ©жіЎеңЁеҪ•еғҸеҺ…йҮҢгҖӮ“дёәдәҶеҗёеј•и§Ӯдј—пјҢеёёеёёиҝҷиҫ№ж”ҫйҰҷжёҜй»‘её®зүҮпјҢйӮЈйҮҢж”ҫи—ҸиҜӯжӯҰжү“зүҮпјҢе°Ҹй•ҮйҮҢжүҖжңүеЈ°йҹійғҪжҸүеңЁдёҖеқ—пјҢи§Ӯ众们жҠҪзқҖзғҹе—‘зқҖз“ңеӯҗжҢӨеңЁдёҖиө·гҖӮ”

йӮЈж®өж—¶й—ҙиҷҪ然зңӢдәҶдёҚе°‘з”өеҪұпјҢдҪҶжқҫеӨӘеҠ зңҹжӯЈжҺҘи§ҰеҘҪз”өеҪұпјҢжҳҜеңЁеҲ°еҢ—дә¬з”өеҪұеӯҰйҷўд№ӢеҗҺгҖӮ

дҫҜеӯқиҙӨе°Ҷд»–йўҶиҝӣдәҶеҘҪз”өеҪұзҡ„дё–з•ҢпјҢеңЁеҢ—дә¬з”өеҪұеӯҰйҷўзңӢе®ҢгҖҠйЈҺжҹңжқҘзҡ„дәәгҖӢпјҢд»–жҒҚжғҡдәҶдёҖдёӘжҳҹжңҹгҖӮж…ўж…ўзҡ„пјҢд»–иҝҳиҝӣе…ҘдәҶдјҜж јжӣјгҖҒжқЁеҫ·жҳҢзӯүеӨ§еёҲзҡ„з”өеҪұдё–з•ҢгҖӮйӮЈж—¶пјҢд»–е·Із»Ҹе№ҙиҝ‘30еІҒгҖӮ

жқҫеӨӘеҠ д»Һе°ҸеӯҰз”»з”»пјҢеӨ§еӯҰжҜ•дёҡдәҺеёҲиҢғеӨ§еӯҰжІ№з”»зі»пјҢжҜ•дёҡеҗҺеңЁе®¶д№Ўзҡ„ж–ҮеҢ–еұҖе·ҘдҪңгҖӮеҪ“д»–еҶіе®ҡиҰҒиҫһжҺү“й“ҒйҘӯзў—”еҺ»“еҢ—жјӮ”еӯҰз”өеҪұж—¶пјҢд»Һ家дәәеҲ°еҗҢдәӢгҖҒжңӢеҸӢпјҢжІЎжңүдёҖдёӘдәәж”ҜжҢҒд»–гҖӮеҸӘжңүд»–зҡ„еҰ»еӯҗдҫӢеӨ–пјҢеҘ№еҜ№д»–иҜҙпјҡ“еӨ©еӨ©иҜҙиҝҷдёӘпјҢйӮЈдҪ е°ұеҺ»еӯҰе‘—пјҒе…»жҙ»дёҚдәҶиҮӘе·ұпјҢжҲ‘е…»жҙ»дҪ пјҒ”

“еңЁд»–们еҝғдёӯпјҢз”өеҪұеӨӘзҘһеңЈпјҢи·қзҰ»жҲ‘们еӨӘиҝңдәҶпјҢйғҪи§үеҫ—жҳҜжҲ‘д»Һе°Ҹ家еәӯжқЎд»¶жҜ”иҫғеҘҪпјҢдёҚеӨҹжҮӮдәӢгҖӮжҲ‘еқҗзқҖз»ҝзҡ®зҒ«иҪҰжқҘеҢ—дә¬пјҢиәәеңЁеҚ§й“әйЎ¶еұӮпјҢдёҚз”ұжҖҖз–‘иҮӘе·ұиҝҷдёӘйҖүжӢ©еҲ°еә•еҜ№дёҚеҜ№пјҢдёҖжҷҡдёҠж №жң¬зқЎдёҚзқҖгҖӮ”дёҚиҝҮпјҢеңЁеҢ—дә¬з”өеҪұеӯҰйҷўе‘ҶдәҶдёҖдёӘжңҲд№ӢеҗҺпјҢжқҫеӨӘеҠ е°ұйқһеёёзЎ®е®ҡиҮӘе·ұиҰҒзҡ„е°ұжҳҜиҝҷз§Қж„ҹи§үгҖӮд»–еҫҲеәҶе№ёпјҢиҝҷдёҖжӯҘиҝҲеҜ№дәҶгҖӮ

“жҲ‘зҡ„жҜҸдёӘеү§жң¬йғҪжҳҜд»Һдәәзү©ејҖе§Ӣ”

иҷҪд»Һе°Ҹе–ңзҲұз”өеҪұпјҢдҪҶеҪ“дёҠеҜјжј”пјҢеҚҙжҳҜжқҫеӨӘеҠ е§Ӣж–ҷжңӘеҸҠзҡ„гҖӮз”Ёд»–зҡ„иҜқжқҘиҜҙпјҢжӣҙеғҸжҳҜеҚҠжҺЁеҚҠе°ұгҖҒж—¶дәӢйҖ е°ұгҖӮ

д»ҺеҢ—дә¬з”өеҪұеӯҰйҷўж‘„еҪұиҝӣдҝ®зҸӯжҜ•дёҡеҗҺпјҢжқҫеӨӘеҠ дёҺеҸҰдёҖдҪҚи—Ҹж—ҸеҜјжј”дёҮзҺӣжүҚж—ҰеҗҲдҪңпјҢиҙҹиҙЈз”өеҪұгҖҠйқҷйқҷзҡ„еҳӣе‘ўзҹігҖӢзҡ„зҫҺжңҜгҖҒеүҜж‘„еҪұпјҢд»ҘеҸҠгҖҠеҜ»жүҫжҷәзҫҺжӣҙзҷ»гҖӢгҖҠиҖҒзӢ—гҖӢзҡ„зҫҺжңҜгҖҒж‘„еҪұгҖӮ

2011е№ҙпјҢжқҫеӨӘеҠ жҺЁеҮәдәҶиҮӘе·ұзҡ„еҜјжј”еӨ„еҘідҪңгҖҠеӨӘйҳіжҖ»еңЁе·Ұиҫ№гҖӢгҖӮеҜ№д»–иҖҢиЁҖпјҢиҝҷз®—жҳҜжӯӘжү“жӯЈзқҖжӢҚзҡ„дёҖйғЁдҪңе“ҒгҖӮи„‘жө·дёӯжңүиҝҷдёӘж•…дәӢеҗҺпјҢд»–жҠҠеү§жң¬еҶҷеҮәжқҘпјҢеҺӢдәҶеҫҲй•ҝж—¶й—ҙжүҚж•ўжӢҝеҮәжқҘгҖӮдёҚж–ҷеҜ№ж–№зңӢеҗҺеҫҲжҳҜжҝҖеҠЁпјҢз«ӢеҚіжҠ•дәҶ100еӨҡдёҮе…ғгҖӮ

еңЁи—ҸеҢәжӢҚж‘„з”өеҪұжҲҗжң¬зӣёеҜ№иҫғдҪҺпјҢеҠ дёҠеӨҡе№ҙд»ҺдәӢз”өеҪұе·ҘдҪңз§ҜзҙҜдёӢжқҘзҡ„иө„жәҗпјҢжқҫеӨӘеҠ з”Ё25еӨ©ж—¶й—ҙйЎәеҲ©жӢҚеҮәдәҶиҝҷйғЁеӨ„еҘідҪңгҖӮд»Өд»–жІЎжғіеҲ°зҡ„жҳҜпјҢдҪңе“ҒеҸ—йӮҖеҸӮеҠ дј—еӨҡз”өеҪұиҠӮз”өеҪұеұ•пјҢ并иҺ·еҫ—еӨҡдёӘз”өеҪұиҠӮжҸҗеҗҚе’ҢеҘ–йЎ№гҖӮ

еҚідҫҝеҰӮжӯӨпјҢд»–д№ҹ并没жңүжү“з®—е°ұжӯӨиҰҒеҪ“еҜјжј”гҖӮд»–и§үеҫ—еҜјжј”е°ұеғҸеҢ…е·ҘеӨҙпјҢд»Җд№ҲйғҪеҫ—иҮӘе·ұжқҘпјҢе®һеңЁеӨӘзҙҜпјҢд»–иҝҳжғізқҖеӣһеҺ»еҒҡж‘„еҪұеёҲгҖӮеҸӘжҳҜиҝҷж—¶пјҢд»ҘеүҚеҗҲдҪңиҝҮзҡ„еҜјжј”е°ұдёҚзӯ”еә”дәҶпјҢ他们дёҚеҶҚжүҫжқҫеӨӘеҠ еҒҡж‘„еҪұеёҲпјҢеҜ№д»–иҜҙпјҡ“дҪ е·Із»ҸжӢҚеҫ—иҝҷд№ҲеҘҪпјҢиҝҳжҳҜ继з»ӯеҪ“еҜјжј”еҗ§гҖӮ”

иҝ‘д№ҺеӨұдёҡзҡ„жқҫеӨӘеҠ дёәдәҶе…»жҙ»иҮӘе·ұпјҢеҸӘеҘҪеҸҲйҖјзқҖиҮӘе·ұејҖе§ӢеҶҷеү§жң¬гҖҒеҒҡеҜјжј”гҖӮ“еҲҡејҖе§ӢжҲ‘зү№еҲ«жҖ•пјҢдҪҶжІЎеҠһжі•пјҢйҖјзқҖи®©жҲ‘е№ІиҝҷдёӘгҖӮ”жқҫеӨӘеҠ 笑йҒ“гҖӮ

第дәҢйғЁй•ҝзүҮз”өеҪұгҖҠжІігҖӢжҳҜеңЁ2014е№ҙжӢҚзҡ„пјҢж–ӯж–ӯз»ӯз»ӯжӢҚдәҶ40еӨҡеӨ©пјҢиҠұдәҶдёғе…«еҚҒдёҮе…ғпјҢйғҪжҳҜжқҫеӨӘеҠ иҮӘе·ұжҠ•зҡ„пјҢд»–е°ҶгҖҠеӨӘйҳіжҖ»еңЁе·Ұиҫ№гҖӢзҡ„еҘ–йҮ‘з”ЁеңЁдәҶиҝҷйғЁз”өеҪұдёҠгҖӮ

жқҫеӨӘеҠ иҜҙпјҢгҖҠжІігҖӢжҳҜд»–д»Һж‘„еҪұжҖқз»ҙеҲ°е…Ёж–№дҪҚзҡ„еҜјжј”гҖҒзј–еү§жҖқз»ҙеӯҰд№ зҡ„дёҖдёӘиҝҮзЁӢпјҢдёӯй—ҙз”ЁдәҶеҘҪеҮ е№ҙж—¶й—ҙгҖӮгҖҠйҳҝжӢүе§ңиүІгҖӢеҲҷжҳҜд»–зңҹжӯЈж„Ҹд№үдёҠд»Һж‘„еҪұеҲ°еҜјжј”зҡ„иҪ¬еһӢдҪңе“ҒгҖӮиҪ¬еһӢеҗҺеҲӣдҪңйҖҹеәҰе°ұеҝ«дәҶиө·жқҘпјҢеҺ»е№ҙеҲҡжӢҚе®ҢгҖҠйҳҝжӢүе§ңиүІгҖӢпјҢд»Ҡе№ҙжқҫеӨӘеҠ е·Із»Ҹе®ҢжҲҗдәҶ第еӣӣйғЁй•ҝзүҮгҖҠжӢүе§ҶдёҺеҳҺиҙқгҖӢзҡ„жӢҚж‘„пјҢжӯЈеңЁеҒҡеҗҺжңҹпјҢйў„и®ЎжҳҺе№ҙдёҠжҳ гҖӮ

еҲӣдјӨдҝ®еӨҚгҖҒ家еәӯжғ…ж„ҹжҳҜжқҫеӨӘеҠ жүҖжңүз”өеҪұдёӯзҡ„жҜҚйўҳгҖӮгҖҠеӨӘйҳіжҖ»еңЁе·Ұиҫ№гҖӢжҳҜеӨұжүӢжқҖжӯ»жҜҚдәІзҡ„е„ҝеӯҗзҡ„иҮӘжҲ‘е’Ңи§ЈпјҢгҖҠжІігҖӢдёӯжңүдёүд»Јдәәзҡ„жғ…ж„ҹзә и‘ӣпјҢгҖҠйҳҝжӢүе§ңиүІгҖӢиў«дёҖйғЁеҲҶеҪұиҝ·и®ӨдёәжҳҜдёӯеӣҪзүҲзҡ„гҖҠе°ҸеҒ·е®¶ж—ҸгҖӢпјҢжҺўи®ЁдәҶйқһиЎҖзјҳе…ізі»зҡ„家еәӯжҲҗе‘ҳд№Ӣй—ҙзҡ„зҲұпјҢиҖҢиҝҳеңЁеҒҡеҗҺжңҹзҡ„гҖҠжӢүе§ҶдёҺеҳҺиҙқгҖӢд№ҹе…ід№Һе©ҡ姻гҖҒ家еәӯгҖӮ

жқҫеӨӘеҠ жҲҗй•ҝдәҺдёҖдёӘеҒҘеә·жё©йҰЁзҡ„家еәӯзҺҜеўғдёӯпјҢйҖҡиҝҮз”өеҪұеҲӣдҪңеҺ»иҝҪй—®е’Ңи§ЈеҶіиҮӘе·ұзҡ„й—®йўҳпјҢеҜ№д»–иҖҢиЁҖ并дёҚжҲҗз«ӢгҖӮжҺўи®Ёжғ…ж„ҹй—®йўҳдјјд№ҺжҳҜд»–дёҖз§ҚиҮӘи§үзҡ„йҖүжӢ©гҖӮ

“жҜҸж¬ЎеҶҷеү§жң¬йғҪеҫҲеҸ‘ж„ҒпјҢи„‘еӯҗйҮҢйқўеӨӘеӨҚжқӮпјҢиҝҷдёӘд№ҹжғіжҺўи®ЁйӮЈдёӘд№ҹжғіжҺўи®ЁпјҢжҰӮжӢ¬дёҚдәҶгҖӮдёҖеҸЈж°”еҶҷе®Ңд№ӢеҗҺпјҢеҶҚеҜ№жҜ”д№ӢеүҚдҪңе“ҒпјҢжүҚеҸ‘зҺ°жңүзұ»еҗҢжҖ§пјҢе°ұеғҸжҳҜй»‘жҡ—дёӯжүҫдёҖжқҹе…үзҡ„ж„ҹи§үгҖӮ”

еҫҲеӨҡеҜјжј”еҲӣдҪңж•…дәӢпјҢйғҪжңүжҳҺзЎ®зҡ„з»“е°ҫдҪңдёәзӣ®ж ҮпјҢдәәзү©е’ҢеҮәеҸ‘зӮ№дёәз»“е°ҫжңҚеҠЎпјҢеғҸжҺЁжј”дёҖдёӘе…¬ејҸгҖӮжқҫеӨӘеҠ дёҚжҳҜеҰӮжӯӨпјҢд»–еҶҷеү§жң¬зҡ„ж—¶еҖҷжҳҜдёҚжё…жҘҡзҡ„гҖӮ

“жҲ‘зҡ„жҜҸдёӘеү§жң¬йғҪжҳҜд»Һдәәзү©ејҖе§ӢгҖӮжҲ‘зҹҘйҒ“жңүдёӨдёӘдәәзү©пјҢжҲ‘иҰҒе°ҠйҮҚ他们жҜҸдёӘдәәзҡ„жғ…ж„ҹгҖҒйҖүжӢ©гҖҒеҸ–еҗ‘гҖҒзҲұеҘҪпјҢдҪҶжҲ‘дёҚзҹҘйҒ“ж•…дәӢдјҡжҖҺд№ҲеҸ‘еұ•пјҢжҖҺд№ҲжқҘе’Ңи§ЈиҝҷдёӘдәӢгҖӮиҰҒеҶҷеҲ°дёүеҲҶд№ӢдәҢж—¶пјҢжүҚйҡҗйҡҗзәҰзәҰзңӢеҲ°дёҖдёӘз»“е°ҫгҖӮ”

д№ҹеӣ дёәеҰӮжӯӨпјҢжқҫеӨӘеҠ жҜҸж¬ЎејҖе§Ӣеү§жң¬еүҚйғҪиҰҒжүҫеҲ°жј”е‘ҳпјҢд»–иҜҙпјҢеҰӮжһңжІЎжңүиҝҷдёӘжј”е‘ҳпјҢеү§жң¬е°ұйҡҫд»ҘжҺЁиҝӣгҖӮ“гҖҠйҳҝжӢүе§ңиүІгҖӢеҶҷзҡ„ж—¶еҖҷе°ұжҳҜжҢүз…§дё»жј”е®№дёӯе°”з”ІеҶҷзҡ„пјҢдҪҶеҶҷд№ӢеүҚд»–дёҚзҹҘйҒ“пјҢеҶҷе®ҢеҗҺжҲ‘жүҚе‘ҠиҜүдәҶд»–гҖӮжҸҗеүҚйҖүе®ҡжј”е‘ҳпјҢиҝҳиғҪжңүжңәдјҡеңЁеү§дҪңдёҠиЎҘж•‘еҜ№ж–№зҡ„еҫҲеӨҡдёңиҘҝгҖӮ”

з”өеҪұдёӯжңүдёҖеңәжҲҸжҳҜеҘідё»дәәе…¬жӯ»еҗҺпјҢз”·дё»дәәе…¬жү“ејҖеҘ№зҡ„иЎҢжқҺеҢ…пјҢеҸ‘зҺ°йҮҢйқўиЈ…зқҖзҡ„жҳҜеҰ»еӯҗеүҚеӨ«зҡ„йӘЁзҒ°е’Ң他们зҡ„еҗҲз…§гҖӮжқҫеӨӘеҠ и®ӨдёәиҝҷдёӘжғ…иҠӮзү№еҲ«еӨҚжқӮгҖҒзү№еҲ«зӮёпјҢеҪ“ж—¶д»–й—®ж‘„еҪұеёҲпјҢеҰӮжһңжҳҜд»–иҝҷж—¶дјҡжҖҺд№ҲеҒҡпјҢж‘„еҪұеёҲиҜҙд»–дјҡе°ҶиЎҢжқҺиёўеҲ°жІійҮҢеҺ»гҖӮеңЁз”өеҪұдёӯпјҢз”·дё»дәәе…¬еҲҷжҳҜи¶…и¶ҠиҮӘе·ұпјҢд»–иҰҒжҺҘеҠӣеҰ»еӯҗпјҢе®ҢжҲҗеҘ№еүҚеӨ«зҡ„йҒ—ж„ҝгҖӮ

“жҜҸдёӘдәәзҡ„йҖүжӢ©йғҪжІЎжңүз»қеҜ№еҜ№й”ҷпјҢжІҝзқҖдёҖдёӘи·ҜеҸЈе·ҰеҸіеұ•ејҖдјҡжңүдёҚеҗҢзҡ„з»“жһңпјҢиҝҷе°ұжҳҜдёҖдёӘз”·дәәзҡ„еӨҚжқӮжҖ§гҖӮ”жқҫеӨӘеҠ иҜҙпјҢ“жҲ‘е°Ҷи§ЈиҜ»зҡ„иҮӘз”ұз•ҷз»ҷи§Ӯдј—пјҢи®©и§Ӯдј—еңЁй»‘жҡ—дёӯж„ҹеҸ—з”өеҪұ并用иҮӘе·ұз»ҸеҺҶеҺ»жҖқиҖғгҖӮиҝҷжҳҜдёҖз§Қе°ҠйҮҚгҖӮжҲ‘еёҢжңӣеңЁз”өеҪұдёӯжҺўи®Ёеұ•зҺ°жӣҙеӨҚжқӮзҡ„дё–з•ҢпјҢиҖҢдёҚжҳҜз»ҷдёҖдёӘжҳҺзЎ®зҡ„д»·еҖји§Ӯдј иҫҫгҖӮ”

зңӢиҝҮжқҫеӨӘеҠ з”өеҪұзҡ„дәәпјҢдёҖе®ҡдјҡеҜ№д»–з”өеҪұдёӯзҡ„е°Ҹеӯ©еҚ°иұЎж·ұеҲ»гҖӮеӨ§е®¶йғҪиҜҙд»–жҠ“зҡ„е°Ҹеӯ©еӨӘеҮҶдәҶпјҢд»–иҮӘе·ұеҲҷзӣёдҝЎиҝҷе°ұжҳҜзјҳеҲҶе’ҢдёҖз§Қзӣҙи§үгҖӮгҖҠжІігҖӢдёӯзҡ„еӨ®йҮ‘жӢүе§Ҷиў«еҪұиҝ·д»¬иӘүдёә“е°Ҹе‘Ёиҝ…”пјҢеӨ®йҮ‘жӢүе§ҶиҝҳеҮӯеҖҹжӯӨзүҮиҺ·еҫ—дәҶ第дәҢеҚҒдёүеұҠеҢ—дә¬еӨ§еӯҰз”ҹеӣҪйҷ…з”өеҪұиҠӮжңҖдҪіж–°дәәеҘ–гҖӮжқҫеӨӘеҠ иЎЁзӨәпјҢд»–жҳҜжүҫеҲ°еӨ®йҮ‘жӢүе§ҶиҝҷдёӘжј”е‘ҳеҗҺпјҢдё“й—Ёз»ҷеҘ№еҶҷзҡ„еү§жң¬гҖӮ

еҜ»жүҫгҖҠйҳҝжӢүе§ңиүІгҖӢдёӯзҡ„е„ҝеӯҗ“иҜәе„ҝеҗҫ”ж—¶пјҢд»–зҡ„еӣўйҳҹеҺ»дәҶеҫҲеӨҡеҪ“ең°еӯҰж ЎпјҢжӢҚж‘„зҡ„е°Ҹеӯ©з…§зүҮиҙҙдәҶж•ҙж•ҙдёҖйқўеўҷпјҢжқҫеӨӘеҠ еҚҙдёҖдёӘйғҪжІЎйҖүдёӯгҖӮ

“йғҪжҳҜеҸҜзҲұзҡ„пјҢзңјзқӣеӨ§еӨ§зҡ„пјҢж°”иҙЁдёҚеҜ№гҖӮдҪҶд»Җд№Ҳж ·жҳҜеҜ№зҡ„пјҢ他们没жңүжҰӮеҝөгҖӮжҲ‘е°ұеёҰзқҖ他们иҪ¬дәҶдёүеӣӣдёӘеӯҰж ЎпјҢеҪ“ж—¶дёҖзңје°ұзңӢеҲ°иөӣеҚҙеҠ пјҲиҜәе„ҝеҗҫйҘ°жј”иҖ…пјүпјҢж ·иІҢ并дёҚзӘҒеҮәпјҢз«ҷеңЁе…¶д»–еӯ©еӯҗеҗҺйқўпјҢзңјзҘһжү§жӢ—пјҢжҲ‘иҜҙе°ұжҳҜд»–дәҶгҖӮ他们иҜҙиҜ•дёҖдёӢпјҢжҲ‘иҜҙиҜ•йғҪдёҚз”ЁиҜ•пјҢе°ұжҳҜд»–гҖӮ”

иҜәе„ҝеҗҫжҳҜдёҖдёӘзҲ¶дәІеҺ»дё–гҖҒжҜҚдәІеҶҚе©ҡпјҢиў«еҜ„е…»еңЁиҲ…иҲ…家зҡ„еӯ©еӯҗпјҢжҲҗй•ҝи„үз»ңеҶіе®ҡдәҶд»–еҜ№дё–з•ҢжңүзқҖдёҖз§ҚеҶ…еңЁзҡ„д»ҮжҒЁпјҢжқҫеӨӘеҠ иҰҒзҡ„е°ұжҳҜд»–иҝҷжү§жӢ—зҡ„зңјзҘһе’Ңж°”иҙЁгҖӮ

жқҫеӨӘеҠ дёҚз”ЁеүҜеҜјжј”е’Ңжү§иЎҢеҜјжј”пјҢи®ІжҲҸе…ЁйғЁйғҪжҳҜиҮӘе·ұжқҘгҖӮеҜ№дәҺе„ҝз«Ҙжј”е‘ҳпјҢд»–е°ұдёҖеҜ№дёҖи·ӘзқҖз»ҷе°Ҹеӯ©и®ІжҲҸпјҢз»ҷ他们еҒҡзӨәиҢғпјҢ让他们模д»ҝгҖӮ“еҰӮжһңйҖүзҡ„е°Ҹеӯ©ж°”иҙЁз¬ҰеҗҲпјҢе°ҶдјҳеҠҝеҸ‘жҢҘеҲ°жһҒиҮҙе°ұеҸҜд»ҘгҖӮе°Өе…¶еңЁжІЎжңүеҸ°иҜҚзҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢжј”е‘ҳзҡ„зңјзҘһеҝ…йЎ»еҲ°дҪҚгҖӮ”жқҫеӨӘеҠ иҜҙгҖӮ

еӯҰдјҡйҡҗи—Ҹ

е…ӢеҲ¶гҖҒйҡҗеҝҚжҳҜжқҫеӨӘеҠ жү§еҜјдҪңе“Ғж—¶дёҖиҙҜзҡ„йЈҺж јпјҢеңЁгҖҠйҳҝжӢүе§ңиүІгҖӢдёӯе°ӨдёәжҳҺжҳҫгҖӮ“и§Ҷеҗ¬еҠӣйҮҸе’Ңжһ„жһ¶иҰҒжңүпјҢдҪҶжҜ”иө·еӨ–еҢ–пјҢжҲ‘жӣҙж„ҝж„Ҹи®©е®ғе®ҲеңЁйҮҢйқўпјҢеҶ…еҢ–зҡ„еҠӣйҮҸжӣҙиғҪжү“еҠЁдәәгҖӮ”

жӢҚж‘„иҝҮзЁӢдёӯпјҢжқҫеӨӘеҠ еҸҚеӨҚи·ҹж‘„еҪұеёҲиҜҙиҰҒи—Ҹиө·жқҘпјҢж·ЎеҢ–йЈҺе…үпјҢдҪҶж‘„еҪұеёҲжҖ»жҳҜжӢҚзқҖжӢҚзқҖеҸҲи·‘еҒҸдәҶгҖӮеҗҢдёәж‘„еҪұеҮәиә«пјҢжқҫеӨӘеҠ еҫҲзҗҶи§Јд»–иҝҷз§Қ第дёҖж¬ЎзңӢеҲ°и—Ҹең°зҫҺжҷҜпјҢжӢҚиө·жқҘжҺ§еҲ¶дёҚдҪҸзҡ„жғ…еҶөгҖӮ

дәҺжҳҜжңүдёҖеӨ©пјҢжқҫеӨӘеҠ е°Ҷж‘„еҪұеёҲеҸ«еҲ°зӣ‘и§ҶеҷЁж—Ғиҫ№пјҢжҠҠзҙ жқҗзҗҶеҘҪеҗҺз»ҷж‘„еҪұеёҲзңӢгҖӮд»–зңӢе®ҢпјҢе–қдәҶеҮ еҸЈй…’пјҢи·ҹжқҫеӨӘеҠ иҜҙпјҡ“еҜјжј”пјҢиҝҷдәӣй•ңеӨҙжҲ‘们йҮҚжӢҚеҗ§гҖӮ”жқҫеӨӘеҠ 笑йҒ“пјҡ“зңӢеҲ°зҙ жқҗпјҢд»–е°ұжҳҺзҷҪдёәд»Җд№ҲдәҶгҖӮ”

ж‘„еҪұдёҠйҷӨдәҶиҰҒи—Ҹиө·жқҘпјҢиҝҳиҰҒйҒҝе…Қйҷ·е…Ҙ规еҲҷд№ӢдёӯгҖӮжқҫеӨӘеҠ и®ӨдёәиҮӘе·ұжӢҚгҖҠеӨӘйҳіжҖ»еңЁе·Ұиҫ№гҖӢж—¶зҠҜдәҶж‘„еҪұеёҲзҡ„иҒҢдёҡз—…пјҢиҝҪжұӮејәеҪўејҸж„ҹпјҢдҪҝеҠӣйҮҸеӨ–еҢ–гҖӮгҖҠйҳҝжӢүе§ңиүІгҖӢзҡ„ж‘„еҪұжҳҜд»–жҜ”иҫғж»Ўж„Ҹзҡ„пјҢз« жі•дёҚжҳҜжІЎжңүпјҢдҪҶеҪўејҸж„ҹе·Із»Ҹжү“зЈЁиҝӣеҺ»гҖҒи—Ҹиө·жқҘдәҶгҖӮ

дёҚиҝҮпјҢд»–д№ҹжӢ…еҝғйҷ·е…ҘеҸҰеӨ–дёҖз§Қ规еҲҷзҡ„еҸҜиғҪжҖ§гҖӮ“жңүж—¶еҖҷпјҢеҲ»ж„ҸиҝҪжұӮжҹҗз§ҚдёңиҘҝпјҢе°ұжңүеҸҜиғҪжҺүеҲ°дёҖдёӘдёңиҘҝйҮҢеӨҙгҖӮжҜ”еҰӮгҖҠйҳҝжӢүе§ңиүІгҖӢдёҖеңәдёҖдёӘй•ңеӨҙпјҢдёәжӯӨжҲ‘зүәзүІдәҶеҫҲеӨҡдёңиҘҝпјҢжҲ‘и§үеҫ—д№ҹдёҚжҳҜеӨӘеҘҪгҖӮиҮӘ然пјҢдёҚиҰҒиў«жҰӮеҝөжЎҶдҪҸжҳҜжңҖеҘҪзҡ„пјҢдҪҶиҮӘ然жңүж—¶еҖҷдјҡж¬әйӘ—дәәпјҢиҰҒдёҚж–ӯеҺ»ж‘ёзҙўпјҢдёҚеҗҢзҡ„ж•…дәӢеҜ№иҮӘ然зҡ„еҪўејҸиҰҒжұӮд№ҹдёҚдёҖж ·гҖӮж‘„еҪұжңәзҡ„еҸӮдёҺиҰҒжңүе‘јеҗёпјҢи§Ӯдј—зҡ„жғ…з»ӘжүҚиғҪи·ҹзқҖиө°гҖӮ”жқҫеӨӘеҠ иҜҙгҖӮ

гҖҠйҳҝжӢүе§ңиүІгҖӢзҡ„еүӘиҫ‘еҹәжң¬жҜҸдёҖеңәйғҪжҳҜдёҖдёӘй•ңеӨҙпјҢжІЎжңүеҲҖеҸЈпјҢжқҫеӨӘеҠ иҰҒзҡ„жҳҜиҠӮеҘҸзҡ„ж°”йҹөгҖӮи‘—еҗҚеүӘиҫ‘еёҲе‘Ёж–°йңһзңӢзүҮеҗҺзӣӣиөһд»–зҡ„еҒҡжі•пјҢеҘ№иЎЁзӨәзҺ°еңЁеҫҲеӨҡдәәеүӘеҠЁдҪңгҖҒеүӘе…үзәҝпјҢдҪҶе…¶е®һжҠҠжҸЎж°”йҹөеҸҳеҢ–жҳҜжӣҙйҡҫеҫ—зҡ„гҖӮ

“жңәдҪҚеӨҡгҖҒеҲҖеҸЈеӨҡзҡ„иҜқз‘•з–өеҸҜд»ҘиЎҘпјҢдёӨдёүеҲҶй’ҹжІЎжңүеҲҖеҸЈжҳҜеҫҲеҚұйҷ©зҡ„пјҢд»Һи°ғеәҰгҖҒиЎЁжј”еҲ°иҝҗй•ңйғҪйҡҫдәҶеҫҲеӨҡгҖӮ”жқҫеӨӘеҠ иҜҙпјҢ“еҰӮдҪ•жҠҠжҸЎж°”йҹөпјҢжҲ‘и§үеҫ—иҝҳжҳҜе…ӢеҲ¶е’Ңеҗ«и“„гҖӮе®№дёӯе°”з”ІиҪ¬иҝҮеҺ»йқўеҜ№ж°ҙжіҘеўҷйӮЈеңәпјҢдёҚз”Ёйқһеҫ—зңӢи§ҒзңјжіӘпјҢеӨ§е®¶д№ҹи§үеҫ—еҫҲж„ҹеҠЁгҖӮжҲ‘еңЁеҫ®еҚҡдёҠ收еҲ°еҫҲеӨҡз•ҷиЁҖпјҢиҜҙгҖҠйҳҝжӢүе§ңиүІгҖӢй»‘еңәеҗҺпјҢи§Ӯдј—йғҪеҸ‘е‘ҶдёҖж®өж—¶й—ҙеҶҚж…ўж…ўзҰ»еҺ»пјҢй»‘жҡ—дёӯеүӘеӨҙеҸ‘зҡ„еЈ°йҹіпјҢ‘е–Җе–Җе–Җ’еүӘеҲ°и§Ӯдј—еҝғйҮҢеҺ»дәҶгҖӮ”

иҮӘ然зҡ„еЈ°йҹіпјҢеңЁжқҫеӨӘеҠ зңӢжқҘд№ҹжҳҜжңҖеҘҪгҖӮеҰӮжһңе®Ңе…ЁжҢүз…§дёӘдәәе–ңеҘҪпјҢд»–еҫҲеҸҜиғҪдјҡйҖүжӢ©дёҚз”Ёз”өеҪұйҹід№җгҖӮ“иҖғиҷ‘еҲ°и§Ӯдј—е’ҢжҠ•иө„дәәпјҢиҝҳжҳҜеҰҘеҚҸдәҶдёҖзӮ№пјҢдјҡз”ЁдёҖе°ҸйғЁеҲҶйҹід№җгҖӮдҪҶжҳҜжҲ‘д№ҹеҜ№йҹід№җеҸҚеӨҚиҜҙпјҢиҰҒеӯҰдјҡйҡҗи—ҸгҖӮ”

дёҖдёӘеү§з»„дёғе…«еҚҒдәәпјҢиҝҗдҪңиө·жқҘйҡҫе…Қжңүзіҹеҝғзҡ„дәӢжғ…пјҢдҪҶжқҫеӨӘеҠ д»ҺдёҚеңЁжӢҚж‘„зҺ°еңәеҸ‘зҒ«гҖӮ“и§ҒиҝҮеҫҲеӨҡеҜјжј”зҺ°еңәйӘӮеҫ—еҫҲеҺүе®іпјҢз”Ёиҝҷз§Қж°”жқҘй•ҮдҪҸзүҮеңәпјҢеҪ“ж—¶жҲ‘е°ұеңЁжғіпјҢеҰӮжһңиҮӘе·ұеҒҡеҜјжј”пјҢдёҖе®ҡдёҚиҰҒеҸҳжҲҗиҝҷж ·гҖӮ”

еңЁжқҫеӨӘеҠ зңӢжқҘпјҢеҲӣдҪңеә”иҜҘжҳҜдёҖдёӘе…»еҝғдәӢжғ…пјҢеӣ дёәеҲӣдҪңеӨ§еҸ‘жҖ’зҒ«е°ұиғҢзҰ»еҲқиЎ·дәҶпјҢдёҚеҰӮдёҚеҒҡиҝҷдёӘдәӢжғ…гҖӮ“е№ҙиҪ»дәәжҳҜеңЁй”ҷиҜҜдёӯжҲҗй•ҝпјҢеӨ©еӨ§зҡ„дәӢе„ҝе·Із»ҸеҸ‘з”ҹдәҶпјҢеҺ»жҢҮиҙЈдёҚеҰӮеҺ»и§ЈеҶій—®йўҳгҖӮйҒҮеҲ°иҝҮе№ҙиҪ»дәәзҠҜй”ҷеҗҺзҙ§еј еҫ—зӣҙеҸ‘жҠ–пјҢжҲ‘еҜ№д»–иҜҙжІЎй—®йўҳгҖӮжҲ‘дјҡйј“еҠұе№ҙиҪ»дәәгҖӮ”

дёҖдёӘе°ҶдёҖдёӘ“жӢ–дёӢж°ҙ”

жңүдәәиҜҙпјҢ2006е№ҙдёҮзҺӣжүҚж—ҰгҖҠйқҷйқҷзҡ„еҳӣе‘ўзҹігҖӢзҡ„еҮәзҺ°пјҢе®Је‘ҠдәҶдёӯеӣҪи—ҸиҜӯз”өеҪұзҡ„иҜһз”ҹгҖӮд№ҹжңүдәәе°ҶеҚҒеӨҡе№ҙжқҘи—Ҹең°дјҳз§ҖеҪұзүҮж¶ҢзҺ°иҝҷдёҖзҺ°иұЎпјҢз§°д№Ӣдёә“и—Ҹең°ж–°жөӘжҪ®”гҖӮ

жқҫеӨӘеҠ и®ӨдёәпјҢи—Ҹең°еҪұзүҮзҡ„жҰӮеҝөе…¶е®һеҫҲйҡҫз•Ңе®ҡпјҢжҢүз…§еҜјжј”гҖҒйўҳжқҗжҲ–е…¶д»–ж ҮеҮҶеҺ»з•Ңе®ҡпјҢдјҡеҮәзҺ°дёҚдёҖж ·зҡ„зӯ”жЎҲгҖӮ“жҲ‘еңЁеҢ—дә¬жӢҚдёҖеё®и—Ҹж—Ҹе№ҙиҪ»дәәзҡ„ж•…дәӢпјҢ他们ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»дёӯз”Ёзҡ„йғҪжҳҜжұүиҜӯпјҢз®—дёҚз®—и—Ҹең°з”өеҪұе’Ңж°‘ж—Ҹз”өеҪұпјҹиҝҷеҫҲйҡҫе®ҡд№үпјҢжүҖд»ҘжҲ‘дёҚж„ҹе…ҙи¶ЈгҖӮжҲ‘е°ұжҳҜжҲ‘пјҢжҲ‘们е°ұжҳҜжҲ‘们пјҢжІЎеҝ…иҰҒеҪ’зұ»гҖӮ”жқҫеӨӘеҠ иҝҳиЎЁзӨәиҮӘе·ұеҘҪеҘҮеҝғжҜ”иҫғејәпјҢжңүжңәдјҡиҝҳжңүеҸҜиғҪе°қиҜ•зұ»еһӢзүҮпјҢжҲ–иҖ…жұүж—ҸгҖҒеҶ…ең°йўҳжқҗгҖӮ

дёҚиҝҮпјҢиҮӘдёҮзҺӣжүҚж—Ұд»ҘжқҘпјҢи—Ҹең°еҜјжј”зҫӨйҖҗжёҗжҳҫзҺ°жҳҜдёҚдәүзҡ„дәӢе®һпјҢжқҫеӨӘеҠ гҖҒжӢүеҚҺеҠ зӯүеҜјжј”е…ҲеҗҺи„ұйў–иҖҢеҮәпјҢз”өеҪұеҪ•йҹіеёҲеҫ·ж јжүҚи®©д№ҹеңЁиҪ¬еһӢеҜјжј”дёӯпјҢд»–зҡ„第дёҖйғЁз”өеҪұе°ҶдәҺе№ҙеә•ејҖжӢҚгҖӮ

жӣҙйҡҫеҫ—зҡ„жҳҜпјҢ12е№ҙдёӯпјҢеҮ дҪҚеҜјжј”еҲӣдҪңзҡ„и—Ҹең°еҪұзүҮдёҚд»…еҪўжҲҗдәҶдёҖе®ҡж•°йҮҸ规模пјҢиҙЁйҮҸжӣҙжҳҜдёҠд№ҳпјҢеұЎиҺ·еӣҪеҶ…еӨ–з”өеҪұиҠӮеҘ–йЎ№гҖӮиҝҷз§ҚзҺ°иұЎи¶ід»Ҙеј•иө·еҗ„з•Ңзҡ„е…іжіЁдёҺйҮҚи§ҶгҖӮ

иҝҷзҫӨеҜјжј”зҡ„еҮәзҺ°еҫҲжңүж„ҸжҖқпјҢз”ЁжқҫеӨӘеҠ жү“и¶Јзҡ„иҜқжқҘиҜҙпјҢжҳҜдёҖдёӘе°ҶдёҖдёӘ“жӢ–дёӢж°ҙ”гҖӮеҮ дәәдёӯпјҢдёҮзҺӣжүҚж—ҰжҳҜжңҖж—©и·Ёе…Ҙз”өеҪұй—Ёж§ӣзҡ„гҖӮ2002е№ҙпјҢдёҮзҺӣжүҚж—Ұиҝӣе…ҘеҢ—дә¬з”өеҪұеӯҰйҷўж–ҮеӯҰзі»еӯҰд№ пјҢжқҫеӨӘеҠ еҪ“ж—¶жӯЈдҫӣиҒҢдәҺ家乡зҡ„ж–ҮеҢ–еұҖпјҢдёҮзҺӣжүҚж—Ұе°ұйј“еҠұд»–д№ҹжқҘеҢ—дә¬з”өеҪұеӯҰйҷўеӯҰд№ гҖӮ

“жҲ‘еҪ“ж—¶иҝҳдёҚзҹҘйҒ“еҺ»еӯҰе•ҘпјҢдёҮзҺӣжүҚж—ҰиҜҙдҪ е°ұеҺ»ж‘„еҪұзі»еҗ§пјҢжӯЈеҘҪжҲ‘们д»ҘеҗҺеҸҜд»ҘжҗӯзҸӯгҖӮ”жқҫеӨӘеҠ еҲ°еҢ—дә¬з”өеҪұеӯҰйҷўеҗҺпјҢе…ҲжҳҜи·ҹзқҖдёҮзҺӣжүҚж—ҰеңЁж–ҮеӯҰзі»и№ӯдәҶдёҖе№ҙиҜҫпјҢеҸҲеңЁж‘„еҪұзі»иҝӣдҝ®зҸӯеҫ…дәҶдёҖе№ҙгҖӮиҝҷдёӘж—¶жңҹпјҢж•ҙдёӘеӯҰйҷўе°ұ他们дҝ©жҳҜи—Ҹж—ҸеӯҰз”ҹгҖӮ

еҗҢж ·е–ңж¬ўз”өеҪұзҡ„еҫ·ж јжүҚи®©пјҢеҲҷжҳҜиў«жқҫеӨӘеҠ “жӢ–дёӢж°ҙ”зҡ„гҖӮеҹәдәҺе°ҶжқҘжҗӯзҸӯзҡ„зӯ–з•ҘпјҢжқҫеӨӘеҠ е’ҢдёҮзҺӣжүҚж—Ұе°Ҷд»–“е®үжҸ’”еҲ°дәҶеҪ•йҹізі»гҖӮеҫ·ж јжүҚи®©еҗҺжқҘеҢ…жҸҪдәҶдёҮзҺӣжүҚж—Ұе’ҢжқҫеӨӘеҠ и®ёеӨҡз”өеҪұдёӯзҡ„еҪ•йҹіе’Ңйҹід№җгҖӮ

жӢүеҚҺеҠ еҲҷеҸҲжҳҜиў«дёҮзҺӣжүҚж—Ұ“жӢ–дёӢж°ҙ”зҡ„гҖӮжңҖж—©пјҢжӢүеҚҺеҠ дҫҝжҳҜд»ҺдёҮзҺӣжүҚж—Ұзҡ„дҪңе“ҒејҖе§ӢжҺҘи§Ұз”өеҪұпјҢ“еҢ—жјӮ”жңҹй—ҙи®ӨиҜҶдёҮзҺӣжүҚж—ҰеҗҺпјҢеҗ¬д»Һе…¶е»әи®®иҖғе…ҘеҢ—дә¬з”өеҪұеӯҰйҷўз»§з»ӯж•ҷиӮІеӯҰйҷўпјҢжҲҗдёәеҜјжј”зі»зҡ„дёҖеҗҚеӯҰз”ҹпјҢеҗҺеңЁдёҮзҺӣжүҚж—Ұзҡ„з”өеҪұгҖҠеЎ”жҙӣгҖӢдёӯжӢ…д»»еүҜеҜјжј”гҖӮжӢүеҚҺеҠ зҡ„й•ҝзүҮеӨ„еҘіеә§гҖҠж—әжүҺзҡ„йӣЁйқҙгҖӢз”ұдёҮзҺӣжүҚж—ҰжӢ…д»»зӣ‘еҲ¶гҖӮдёҮзҺӣжүҚж—ҰеҸҜд»ҘиҜҙжҳҜжӢүеҚҺеҠ еңЁеҜјжј”д№Ӣи·ҜдёҠзҡ„иҖҒеёҲдёҺдјҜд№җгҖӮ

жқҫеӨӘеҠ е’ҢдёҮзҺӣжүҚж—Ұзҡ„з”өеҪұд№Ӣи·Ҝйј“иҲһдәҶеҫҲеӨҡи—Ҹең°е№ҙиҪ»дәәгҖӮ“жҲ‘收еҲ°еҫҲеӨҡе№ҙиҪ»дәәзҡ„з§ҒдҝЎпјҢ他们йғҪжңүз”өеҪұжўҰжғігҖӮжңүж—¶й—ҙжҲ‘йғҪдјҡе°ҪеҸҜиғҪи·ҹ他们жІҹйҖҡпјҢеҸӘиҰҒ他们йңҖиҰҒпјҢжҲ‘зҡ„жүҖжңүз»ҸйӘҢйғҪж„ҝж„Ҹз”Ёеҝғи·ҹ他们иҜҙгҖӮ”жқҫеӨӘеҠ иҜҙгҖӮ

еҜ№дәҺзҹӯзҹӯеҚҒдҪҷе№ҙжқҘеҪўжҲҗзҡ„и—Ҹең°з”өеҪұзҫӨеҙӣиө·иҝҷдёҖзҺ°иұЎпјҢжқҫеӨӘеҠ иЎЁзӨәпјҢиҝҷеҸҜиғҪи·ҹзҺҜеўғжңүе…ізі»гҖӮ“жҲ‘们еңЁи—Ҹең°еҺӢеҠӣжІЎйӮЈд№ҲеӨ§пјҢдёҚз”Ёдёәз”ҹжҙ»гҖҒдёәжҲҝеӯҗеҸ‘ж„ҒпјҢеҝғжҖҒжҜ”иҫғе№іе’ҢгҖӮдёҖдёӘдҪңе“ҒеҮәжқҘпјҢе°ұеғҸдёҖжЈөжӨҚзү©зҡ„з”ҹй•ҝпјҢиҮӘ然ең°ејҖиҠұз»“жһңгҖӮзӣёеҜ№иҖҢиЁҖпјҢиҝҷиҫ№зҡ„еҜјжј”йқўеҜ№жө®иәҒзҡ„еёӮеңәпјҢеҺӢеҠӣеӨ§дәҶеҫҲеӨҡпјҢе°‘жңүйўқеӨ–ж—¶й—ҙеҺ»жҖқиҖғжӣҙеӨҡй—®йўҳгҖӮжҲ‘и·ҹ他们и°Ҳдәәж–ҮпјҢ他们дјҡжӢҝйӮЈз§Қ‘дҪ жҳҜдёҚжҳҜи„‘еӯҗиҝӣж°ҙдәҶ’зҡ„зңјзҘһзңӢзқҖжҲ‘гҖӮ”

еңЁжқҫеӨӘеҠ зңӢжқҘпјҢеёӮеңәиҪ¬еһӢжңҹиЎҢдёҡиҜұжғ‘еӨҡпјҢеҲӣдҪңиҖ…еҸ—еҲ°еҪұе“ҚжҳҜдёҚиҮӘи§үзҡ„гҖӮ“еҰӮжһңжҜҸеӨ©жіЎеңЁиҝҷдёӘзҺҜеўғдёӯпјҢжҲ‘еҸҜиғҪд№ҹдјҡиў«еҗёеј•пјҢеңЁиҖҒ家е°ұиғҪеӨ©й©¬иЎҢз©әең°жҖқиҖғгҖӮ”

“еңЁзӣ®еүҚзҡ„еҪұи§ҶеёӮеңәпјҢеҜјжј”еҫҲеғҸдёҖдёӘеҢ…е·ҘеӨҙгҖӮжҲ‘и®ӨиҜҶеҫҲеӨҡеҜјжј”пјҢз»ҸеёёиҰҒйқўеҜ№жҠ•иө„дәәпјҢеҫҲеӨҡзІҫеҠӣж”ҫеңЁдәҶеә”й…¬е’Ңе…¬е…ідёҠпјҢж— жі•е…Ёжғ…жҠ•е…ҘеҲӣдҪңгҖӮ”жқҫеӨӘеҠ иҜҙпјҢеҲӣдҪңд»–дёҚжҖ•пјҢиҝҷз§Қеә”й…¬жҳҜд»–жңҖжҖ•зҡ„гҖӮ

еҸҢи„ҡиё©ең°

з»Ҹеёёиў«е№ҙиҪ»дәәй—®еҲ°иҰҒжҖҺд№Ҳиҝӣе…Ҙз”өеҪұеңҲпјҢжқҫеӨӘеҠ еқҰйҷҲиҮӘе·ұжҜ«ж— е…ізі»пјҢд№ҹд»ҺжқҘжІЎжңүдё»еҠЁжүҫиҝҮи°ҒгҖӮ“гҖҠеӨӘйҳіжҖ»еңЁе·Ұиҫ№гҖӢжҳҜиў«дёӯеӨ®жҲҸеү§еӯҰйҷўзҡ„иҖҒеёҲйҖүйҖҒеҲ°йҰҷжёҜз”өеҪұйҮ‘еғҸеҘ–зҡ„гҖӮжҲ‘д»Һз”өеҪұиҠӮеӣһжқҘпјҢеҲҡеҲ°еҢ—дә¬жңәеңәпјҢжүӢжңәдёҖжү“ејҖе°ұ收еҲ°еҚҒеҮ е°ҒйӮ®д»¶пјҢе…ЁжҳҜз”өеҪұиҠӮзҡ„йӮҖиҜ·гҖӮжүҖд»ҘпјҢеҸӘиҰҒзүҮеӯҗеҘҪпјҢе°ұдјҡжңүдәәжүҫдёҠдҪ гҖӮжӢҚдёҖдёӘзҹӯзүҮд№ҹиЎҢпјҢзҺ°еңЁзҡ„жүӢжңәжҜ”дјҜж јжӣјз”Ёзҡ„жңәеҷЁйғҪеҘҪеӨҡдәҶгҖӮ”

жқҫеӨӘеҠ иҜҙпјҢзӣ®еүҚзҡ„еӨ§зҺҜеўғеҜ№ж–°еҜјжј”жҳҜеҸӢеҘҪзҡ„пјҢеҗ„еӨ§з”өеҪұиҠӮдјҡз…§йЎҫжңүжҪңеҠӣзҡ„е№ҙиҪ»дәәпјҢ第дёҖйғЁдҪңе“ҒгҖҒ第дәҢйғЁдҪңе“ҒжӢҝеҲ°зҡ„еҘ–йҮ‘д№ҹжҳҜжңҖдё°еҜҢзҡ„гҖӮ

иҷҪ然гҖҠйҳҝжӢүе§ңиүІгҖӢзҘЁжҲҝдёҚзҗҶжғіпјҢдҪҶеңЁжқҫеӨӘеҠ зңӢжқҘпјҢеёӮеңәеҜ№иүәжңҜзүҮеңЁйҖҗжёҗеҸҳеҫ—еҸӢеҘҪгҖӮ“и§Ӯдј—еҸЈе‘іеҸҳдәҶпјҢдёҚеҶҚжҳҜеӨ©еӨ©зңӢзҲҶзұіиҠұз”өеҪұпјҢж…ўж…ўзҡ„ејҖе§Ӣж¬ЈиөҸдёҖдәӣиүәжңҜз”өеҪұгҖӮгҖҠжІігҖӢеңЁж—Ҙжң¬ж”ҫдәҶдёҖе№ҙпјҢжҜҸеӨ©дёҖеңәпјҢдәәдёҚеӨҡпјҢйЎ¶еӨҡдёүеӣӣеҚҒдёӘдәәпјҢдҪҶз»Ҷж°ҙй•ҝжөҒгҖӮеӣҪеҶ…зӣ®еүҚиҝҳжІЎжңүдёҘж јж„Ҹд№үдёҠзҡ„иүәжңҜйҷўзәҝпјҲжіЁпјҡжҢҮдё“й—Ёж”ҫжҳ иүәжңҜзүҮзҡ„йҷўзәҝпјүпјҢдҪҶеә”иҜҘеҫҲеҝ«е°ұдјҡжңүдәҶгҖӮ”жқҫеӨӘеҠ иҜҙгҖӮ

еңЁеҲӣдҪңдёӯпјҢжқҫеӨӘеҠ е§Ӣз»Ҳиў’йңІзңҹе®һзҡ„иҮӘе·ұпјҢе°ұеҰӮд»–зҡ„еҫ®дҝЎзӯҫеҗҚ“еҸҢи„ҡиё©ең°”пјҢз”ЁдәҶеҫҲеӨҡе№ҙдәҶпјҢе‘ҠиҜүиҮӘе·ұдёҚиҰҒйЈҳиө·жқҘгҖӮд»–иҜҙпјҢеҲӣдҪңдёҠиҮӘе·ұдёҖдёӘй•ңеӨҙйғҪдёҚдјҡжҠ•жңәпјҢиҮіе°‘еңЁиҮӘе·ұзҹҘйҒ“зҡ„жғ…еҶөдёӢдёҚдјҡжҠ•жңәгҖӮ

еҰӮд»ҠпјҢжҜҸж¬ЎеӣһиҖҒ家пјҢд»–зҡ„жңӢеҸӢ们йғҪе·Із»ҸејҖе§Ӣи®Ёи®әйҖҖдј‘е·Ҙиө„й—®йўҳдәҶпјҢдёҚиҝҮеҒҡеҜјжј”жІЎжңүйҖҖдј‘иҝҷдёҖиҜҙпјҢжқҫеӨӘеҠ иҜҙпјҢд»–зҫЎж…•ж¬§жҙІйӮЈдәӣе№ҙзәӘеӨ§зҡ„еҜјжј”пјҢеҝғеўғйӮЈд№Ҳе№іе’ҢпјҢеҲ°иҖҒйғҪеңЁдә§еҮәз»Ҹе…ёгҖӮ

“е№ҙиҪ»ж—¶д»Ҙдёәз”өеҪұе°ұжҳҜз”ҹе‘ҪпјҢзҺ°еңЁи§үеҫ—з”өеҪұд»Җд№ҲйғҪдёҚжҳҜдәҶпјҢж”ҫжқҫдәҶгҖӮ”д»–иҜҙжңӘжқҘдјҡж”ҫзј“и„ҡжӯҘпјҢеӨҡз•ҷж—¶й—ҙйҷӘдёҖйҷӘ家дәәгҖӮ“зӘҒ然д№Ӣй—ҙеҘіе„ҝйғҪиҰҒй«ҳиҖғдәҶпјҢжҲ‘йғҪдёҚзҹҘйҒ“иҮӘе·ұйҷӘиҝҮеҘ№еӨҡе°‘ж—¶й—ҙгҖӮжҜҚдәІд№ҹ60еӨҡеІҒдәҶпјҢжҲ‘д№ҹдёҚзҹҘйҒ“иғҪйҷӘеҘ№еҮ еӨ©пјҢжҜҸж¬ЎдёҖеӣһ家еҘ№е°ұе…Ҳй—®жҲ‘‘иҝҷеӣһиғҪе‘ҶеҮ еӨ©’гҖӮз”өеҪұиҖҒдәҶиҝҳиғҪжӢҚпјҢдҪҶ家дәәзӯүдёҚдәҶпјҢеҰҲеҰҲзҡ„йҷӘдјҙгҖҒеӯ©еӯҗзҡ„жҲҗй•ҝеҖ’дёҚеӣһеҺ»гҖӮ”

жҲ–и®ёпјҢеҜ№жқҫеӨӘеҠ иҖҢиЁҖпјҢдәәз”ҹпјҢжүҚжҳҜйӮЈйғЁзңҹжӯЈзҡ„з”өеҪұгҖӮ